如何才能解决堵车?这个实验告诉你答案!

“今天上班又堵车了”,这就是大多数有车一族的每日痛苦。但不知大家有没有想过,每天上下班走的路为什么总是会堵车。

是因驾驶员为贪图方便扰乱次序,还是因某些不经意的驾驶习惯无意而为?

对此,近日就有一个海外团队为一探究竟,来了一场声势浩大的道路实验。

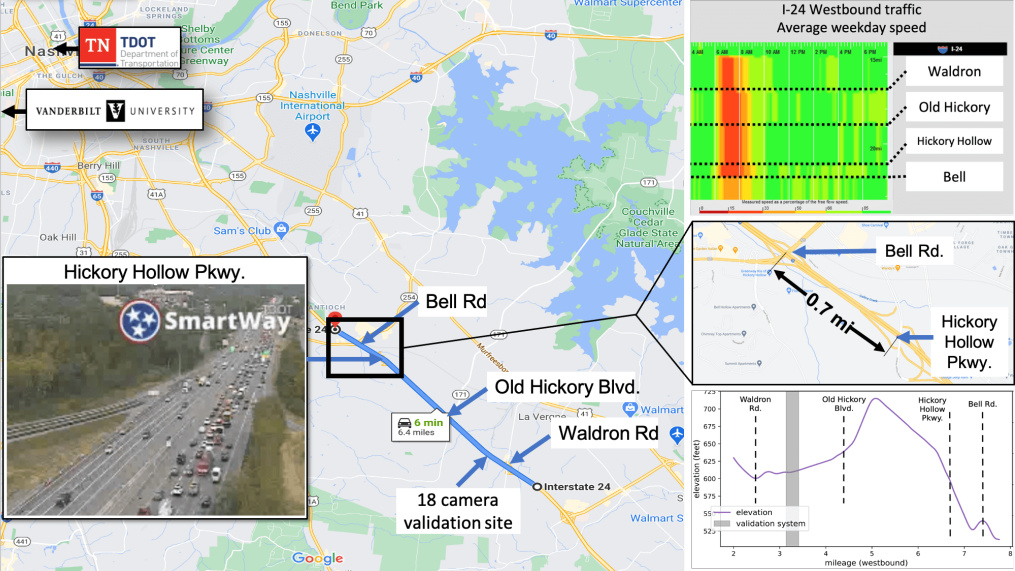

据了解,这一次实验是由美国加州大学伯克利分校(University of California, Berkeley)、范德比尔特大学(Vanderbilt University)、亚利桑那大学(University of Arizona)、天普大学(Temple University)、罗格斯大学卡姆登分校(Rutgers)组成的CIRCLES联盟进行主导,并联同日产、丰田、通用汽车与田纳西州交通部(Tennessee DOT)共同启动测试。

据了解,这一次实验是由美国加州大学伯克利分校(University of California, Berkeley)、范德比尔特大学(Vanderbilt University)、亚利桑那大学(University of Arizona)、天普大学(Temple University)、罗格斯大学卡姆登分校(Rutgers)组成的CIRCLES联盟进行主导,并联同日产、丰田、通用汽车与田纳西州交通部(Tennessee DOT)共同启动测试。

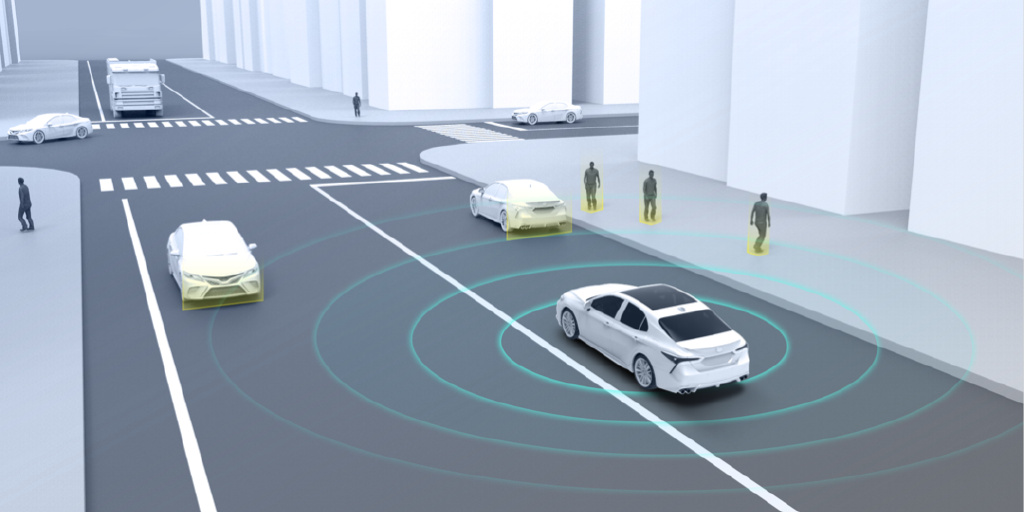

实验目的主要通过让更为科学标准的自动驾驶代替人工驾驶汽车,从而减少人为因素,研究对实际交通状况产生影响,能否减少人为造成的交通拥堵。

实验目的主要通过让更为科学标准的自动驾驶代替人工驾驶汽车,从而减少人为因素,研究对实际交通状况产生影响,能否减少人为造成的交通拥堵。

同时为了让实验更具有实际参考意义,其实验规模也是空前绝后,堪称全球“最大的自动驾驶汽车测试”:

同时为了让实验更具有实际参考意义,其实验规模也是空前绝后,堪称全球“最大的自动驾驶汽车测试”:

1、 首先测试车辆全部搭载L2级别驾驶辅助系统(ACC自适应巡航控制),包括日产 Rouge、丰田 和凯迪拉克 等,总数达到了100辆。

1、 首先测试车辆全部搭载L2级别驾驶辅助系统(ACC自适应巡航控制),包括日产 Rouge、丰田 和凯迪拉克 等,总数达到了100辆。

值得一提的是,车辆并没有使用特斯拉等驾驶辅助等级较高的新能源车,全部为燃油车;

2、 测试地点选取在美国田纳西州首府纳什维尔的I-24路段,测试里程为 4 英里(约 6.44 公里);

2、 测试地点选取在美国田纳西州首府纳什维尔的I-24路段,测试里程为 4 英里(约 6.44 公里);

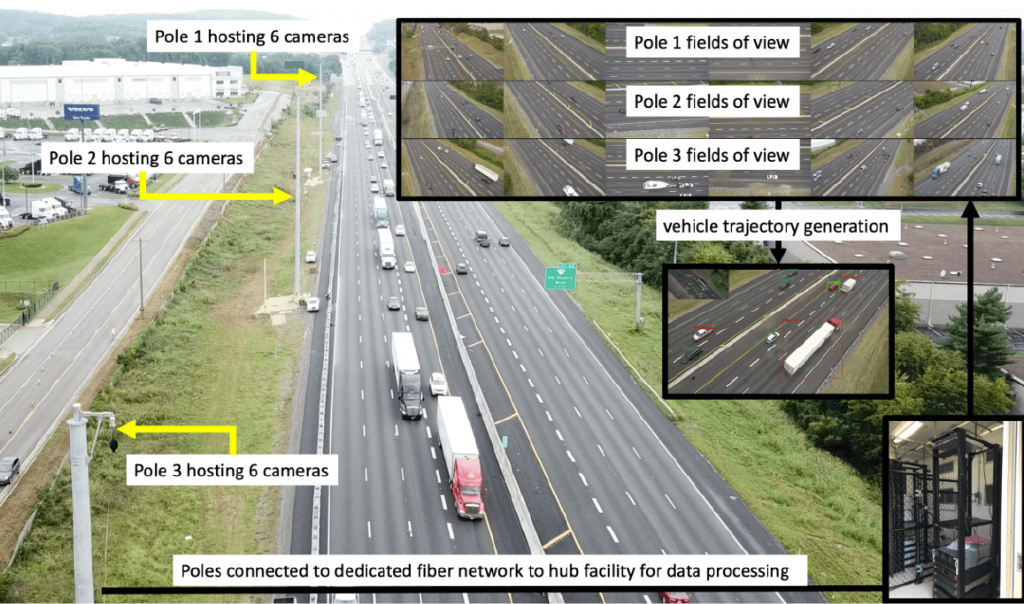

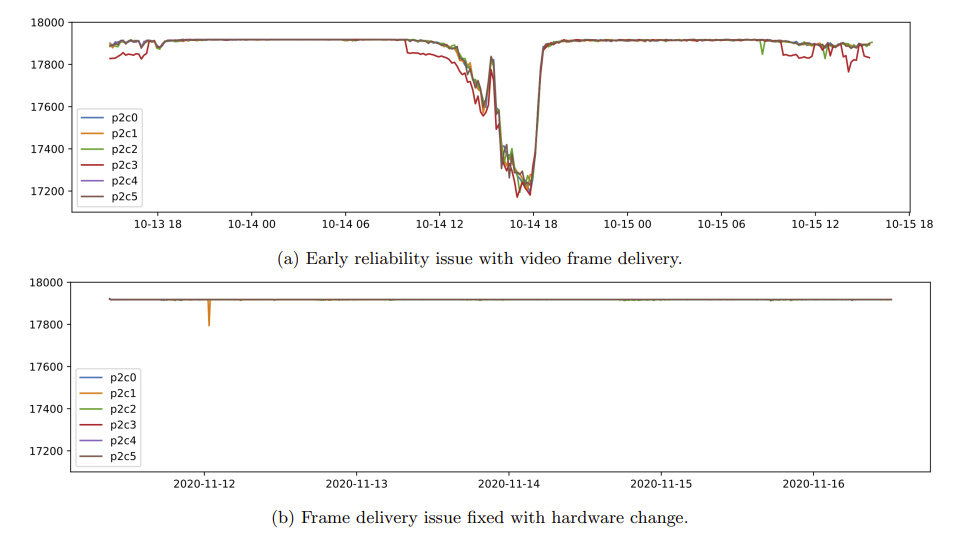

(这里给大家解释下为什么在I-24路段,因为该路段是目前公认的I-24 MOTION 测试平台,全程都配备了超过300个4K高精度摄像头传感器,可精准测试交通流量数据和车辆互动数据。)

(这里给大家解释下为什么在I-24路段,因为该路段是目前公认的I-24 MOTION 测试平台,全程都配备了超过300个4K高精度摄像头传感器,可精准测试交通流量数据和车辆互动数据。)

3、 至于测试时间则为5天,从11月14日至11月18日的上午5点到上午10点半,完整覆盖了整个一周工作日早高峰。

3、 至于测试时间则为5天,从11月14日至11月18日的上午5点到上午10点半,完整覆盖了整个一周工作日早高峰。

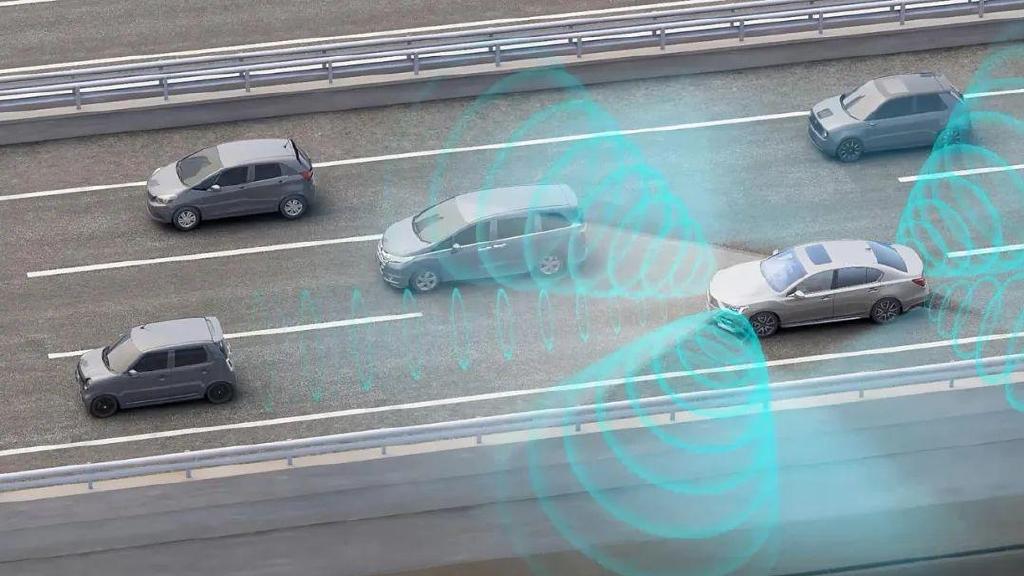

整个测试过程,共汇聚了来自世界各地50多名CIRCLES研究人员,从每天凌晨5点开始,训练有素的驾驶员就会每隔一段时间驾驶实验车辆进入到I-24 MOTION测试路段,从而让实验车辆与社会车辆完全混合在一起,同时在测试阶段内车辆仅通过L2级别驾驶辅助系统(ACC自适应续航+车道保持)行驶。

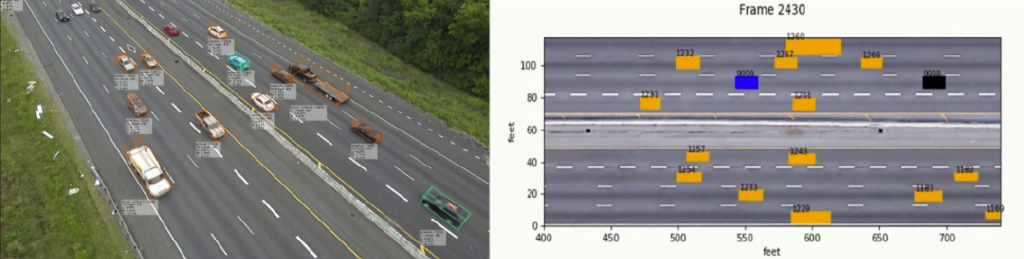

当司机穿过试验路线时,研究人员则会从车辆和I-24 MOTION交通监控系统中收集数据,随后通过CIRCLES联盟开发出的人工智能轨迹算法和车辆能量模型,可以以每秒30次以上的测量速度获取实时车辆位置/行驶数据,而顶级的3D图像处理能力则负责识别每辆车的足迹,以达到极高精度的轨迹数据,从而计算出实时交通流量和车辆行驶数据。

当司机穿过试验路线时,研究人员则会从车辆和I-24 MOTION交通监控系统中收集数据,随后通过CIRCLES联盟开发出的人工智能轨迹算法和车辆能量模型,可以以每秒30次以上的测量速度获取实时车辆位置/行驶数据,而顶级的3D图像处理能力则负责识别每辆车的足迹,以达到极高精度的轨迹数据,从而计算出实时交通流量和车辆行驶数据。

其中仅在11月16日,该项目就记录了共143010英里(230152公里)的行驶里程和3780小时的驾驶时间。

其中仅在11月16日,该项目就记录了共143010英里(230152公里)的行驶里程和3780小时的驾驶时间。

通过一系列的测试后,研究团队也获取了不少精准信息:

通过一系列的测试后,研究团队也获取了不少精准信息:

1、 人类驾驶车辆极易导致Phantom Traffic Jams(幻影拥堵)的情况发生,从而造成不必要的拥堵;

(这里解释下“幻影拥堵”:是指在跟车时,大多数人会与前车保持最小的空间与时间差,也就紧紧跟随,这就导致前车每次刹车,都有可能让后车也同步进行刹车,从而造成车流平均速度下降,即使没有遇到明显原因(比如车祸),也极易发生道路拥堵。)

2、 驾驶辅助系统“聪明”的AI判断可以明确减少幻影拥堵的发生,省去司机不必要的刹车动作,进而缓解人为造成的交通堵塞;

2、 驾驶辅助系统“聪明”的AI判断可以明确减少幻影拥堵的发生,省去司机不必要的刹车动作,进而缓解人为造成的交通堵塞;

(这里我们也可以推断,100辆车的小型实验就足以改善交通情况,由此可见如果大部分车辆都采用驾驶辅助系统,道路拥堵情况或将被扼杀。)

3、 由于驾驶辅助系统减少了不必要的交通连锁反应,相较于人类驾驶,整个实验车流行驶更平顺,而实车车流的燃油消耗水平也有了相当大的降低;

3、 由于驾驶辅助系统减少了不必要的交通连锁反应,相较于人类驾驶,整个实验车流行驶更平顺,而实车车流的燃油消耗水平也有了相当大的降低;

(值得一提的是,在2016年就有团队做过实验,通过20辆支持驾驶辅助系统的汽车在道路上行驶就发现,在车流中仅增加一辆智能车辆就可以一定程度平滑人为引起的拥堵车流,而20辆全部实验下来可节省40%的汽油。)

4、 L2级驾驶辅助系统更符合当下环境;

4、 L2级驾驶辅助系统更符合当下环境;

(我们也看到,整个实验仅采用ACC+车道保持的L2级驾驶辅助系统,但依然能极大缓解交通拥堵,并节省燃料,尤其在现有交通状况下,智能和非智能汽车混合行驶的道路上,不完全智能低等级的驾驶辅助似乎更适合。

而目前也有不少车企正在这么做,比如被誉为“特斯拉杀手”的美国初创新势力车企Rivian和Lucid,其研发精力就主要集中在更先进的驾驶员辅助系统上,整个辅助过程仍需要驾驶员参与。

而在国内也有不少高阶自动驾驶的玩家开始“降维”思考,从L4/L3向L2转型,比如国内自动驾驶初创公司文远知行和宏远智驾等。)

通过这一系列的实验,我不禁在想,未来或许就是这样。

“数据让生活更美好”。

我们试想,在道路上每隔几百米就安装一个高清车流获取系统,再通过先进AI算法,结合当前整体交通状况和车辆周围环境信息,在公共交通数据库中计算出适合改善交通流量的最佳速度。如果在道路上出现交通拥堵或瓶颈,系统也能实时分别计算出拥堵前后和后方车辆最适合的行驶速度。

我们试想,在道路上每隔几百米就安装一个高清车流获取系统,再通过先进AI算法,结合当前整体交通状况和车辆周围环境信息,在公共交通数据库中计算出适合改善交通流量的最佳速度。如果在道路上出现交通拥堵或瓶颈,系统也能实时分别计算出拥堵前后和后方车辆最适合的行驶速度。

随后让每一辆的驾驶辅助系统接入公共交通数据库,实时获取数据库中当前最佳行驶速度,并主动做出调整,从而让交通拥堵情况大幅降低。

当然以上也只是我的一个小小设想,毕竟现实情况将更为复杂,驾驶员不是冰冷的机器,都会存在独立思考和特定行为,所以上述的设想就更需要一种区别于人类目前习惯的驾驶方式来打破常规。

未来很近,也很远。

但人类对于交通模式的探索也从不会停止,从六七千年前的多瑙河流域,一群原始人因拖拽猎物发明拖撬开始;到公元3500年前,人类开始学会用两个轮子;到公元16,马车的发明让人类有了更大的运载能力;再到1886年德国工程师卡尔·本茨研制成功世界第一辆汽车"奔驰一号"。

交通的不断迭代发展承载了人类社会发展史上辉煌的历史与未来,也是人类社会发展史上最为重要的物质财富。

而CIRCLES 联盟的这一场声势浩大的实验已不仅仅在于改善车流拥堵情况和节省能源,更大的意义在于推动全球人类的交通系统的发展。

而CIRCLES 联盟的这一场声势浩大的实验已不仅仅在于改善车流拥堵情况和节省能源,更大的意义在于推动全球人类的交通系统的发展。

还是那句话:人类,未来可期!

(部分图片来源网络)