千古儒风一脉传——济阳闻韶台史话

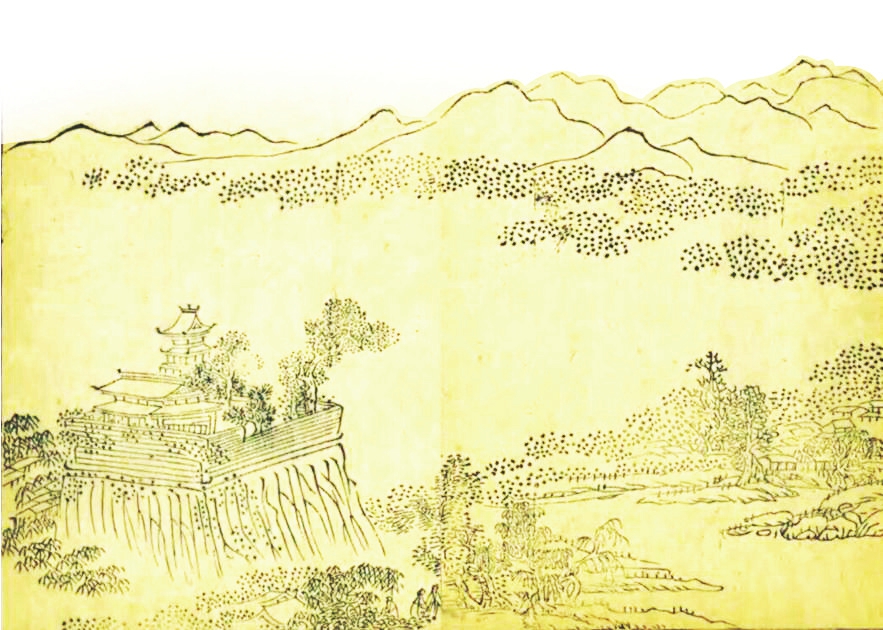

闻韶台大成庙及闻韶书院

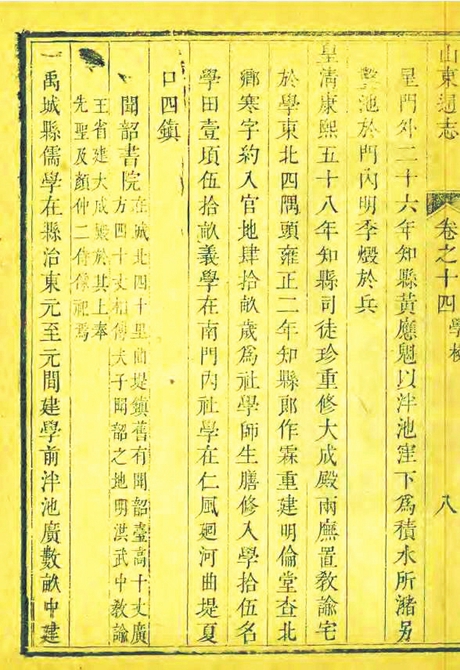

清雍正《山东通志》卷十四中关于闻韶书院的记载

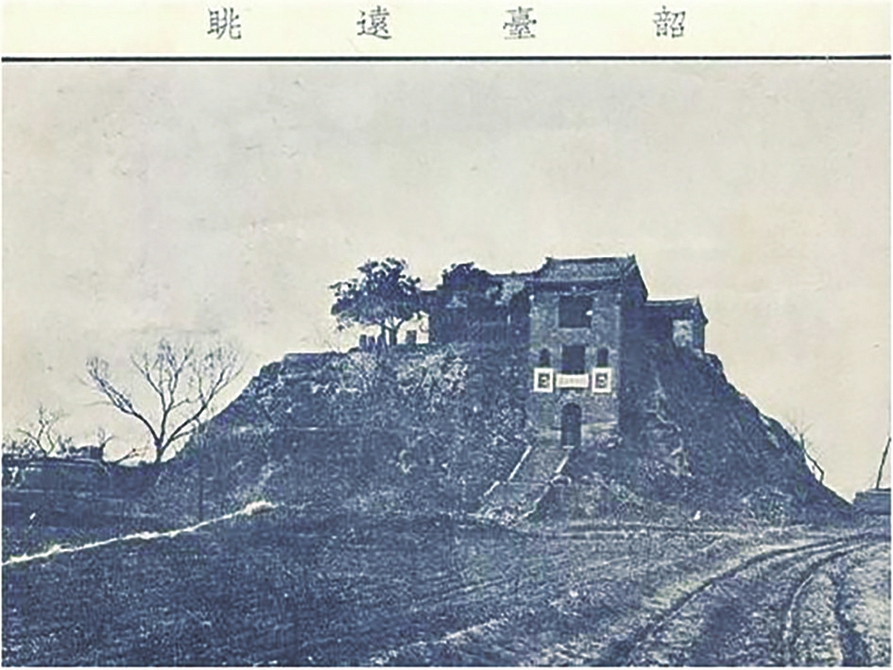

民国《济阳县志》卷首《韶台远眺》照片

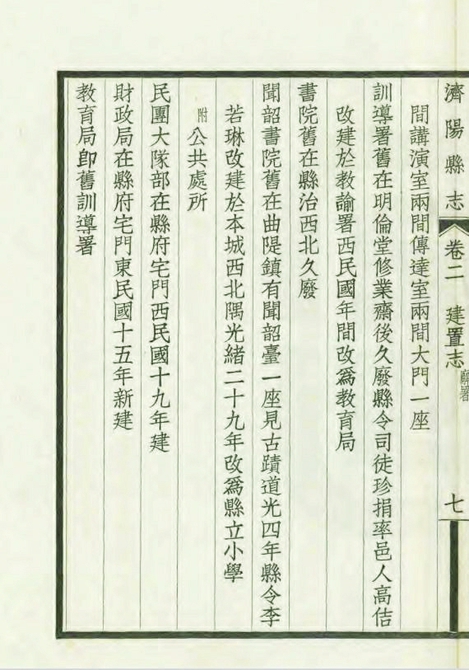

民国《济阳县志》卷二中关于闻韶书院的记载

清乾隆《济阳县志》卷十中刘世赏所作的《重修闻韶台记》

济阳曲堤街道有座闻韶台,相传为孔子闻韶之处,是旧时济阳境内最著名的名胜古迹。

济阳闻韶台的修建与得名,源于孔子在齐闻《韶》的记载:鲁昭公二十五年(公元前517年),孔子入齐,在高昭子家中听过齐《韶》乐后,留下了“三月不知肉味”的一段佳话。这在《论语·述而第七》中有记载:“子在齐闻《韶》,三月不知肉味。曰:‘不图为乐之至于斯也’。”

除此之外,《论语·八佾第三》中还有“子谓《韶》尽美矣,又尽善也。”这样的记述。另外,《史记》卷四十七《孔子世家》中记载:“孔子适齐,为高昭子家臣,欲以通乎景公。与齐太师语乐,闻《韶》音,学之,三月不知肉味,齐人称之。”

据文献记载,《韶》是由舜帝所创的一种用来歌颂尧的德行的上古乐舞。尧在位期间关心民间疾苦,受百姓爱戴。舜感其德,作《韶》乐以颂扬尧德,教化后代。据说这种乐舞有九节、九次变化,当表演进入高潮时会有“凤凰来仪”。另外,由于《韶》乐中所蕴含的礼仪教化、所体现的深层次意境与孔子的儒家理论相契合,故由它所产生的思想道德典范和文化艺术形式,一直影响着中国的古代文明,《韶》乐也因而被誉为“中华第一乐章”。

济阳第一名胜古迹

闻韶台在明清至民国时一直是济阳境内最著名的古迹,被记载于各种地方志书,比如明嘉靖《山东通志》卷二十二《古迹》、清康熙《山东通志》卷十八《古迹》、清宣统《山东通志》卷三十四《疆域·古迹一·济南府》中皆载:“闻韶台,在济阳县东北三十里。相传孔子在齐闻韶之处。元时建大成殿,有肃政廉访使王士熙记。”

此外,《大明一统名胜志》卷一《济南府·济阳县》、《圣门志》卷五《台》、乾隆《大清一统志》卷一百二十七《济南府二·古迹》、嘉庆《大清一统志》卷一百六十三《济南府二·古迹》中“闻韶台”条的记载基本与上面所引记载相同;而清雍正《山东通志》卷九《古迹志·济南府·济阳县》、康熙《大清一统志》卷九十七《济南府·古迹》“闻韶台”条的记载则相对简略一些:“闻韶台,在县东北三十里曲堤镇。世传孔子在齐闻韶处。”清康熙《济南府志》卷七《舆地志五·古迹》中则多出一句“台高百尺,祠宇巍然”。

明万历《济阳县志》卷二《地理志·古迹》中对闻韶台的记载则详细许多,并称该台“当为东省第一胜”:

“闻韶台,在县东北三十里,世传孔子在齐闻韶处。元建大成殿,有肃政廉访使王士熙记。明万历二十一年,武德道副使尹应元重修,复建‘万世宗师’坊。又对一联云:‘玉振金声,三月独含千古味;凤仪兽舞,两阶犹动四方风。’此台当为东省第一胜,知音者稀,忘味伊谁?每一眺临,孑然清赏。”

而清乾隆《济阳县志》卷一《舆地志·古迹》和民国《济阳县志》卷一《舆地志·古迹》中“闻韶台”条的记载与万历《济阳县志》中的记载前半部分完全相同,只是去掉了后面的感慨议论部分,代之以“邑景中‘韶台远眺’,即此”一句。

据明万历《济阳县志》卷二《地理志·形胜》、道光《济南府志》卷七十二《补遗》载,“韶台远眺”为明、清时“济阳八景”中的第二景。而清乾隆《济阳县志》卷一《舆地志·形胜(附八景)》和民国《济阳县志》卷一《舆地志·八景》中“韶台远眺”条对此景则有较为具体的描述:“韶台远眺,台在曲堤镇东北隅,世传为子在齐闻韶处。台高百尺,祠宇巍然,登高望远,云霞万状,令人有凭虚御风之想。”

另外,民国《济阳县志》卷一《舆地志·八景》中“韶台远眺”条后还附带说了一句:“此景与‘奎楼晓日’‘禅塔晚灯’均于民国二十一年摄送省政府汇存。”

闻韶台历次重修考

济阳闻韶台始建于何时,现在已不可考证,但据元代肃政廉访使王士熙所作的《曲堤镇修建大成庙碑记》中记载,该台在宋、金时即已存在,到了元代时曾一度荒废:“济阳县在历山东北,民物丰阜,有居仁乡,曰‘曲堤镇’。镇之左有废台一所,里人因而登眺游息。在宋、金时,周廉访点洎王著作绘,学称表表。周氏居第有黄太史遗墨,因刻于石。”

济阳闻韶台在明代时曾重修过数次。据明武定兵备道佥事曹天宪作于嘉靖三十二年(1553)十月的《重修闻韶台记》记载:嘉靖二十四年(1545),时任兵部职方主事的曹天宪奉旨出任山东武定兵备佥事,“往来兹地,询厥状,因陟台巅,纵目四望,和风丽日,披襟拂袖,鸟翔于木,鱼泳于川,农野耕而贾市集,宛然想见当时闻韶之盛。因捐资檄邑葺台。台之巅旧有佛像,撤去之”。

几十年过后,到了万历初年,闻韶台因风雨侵蚀,基址堂宇又变得颓然不足观瞻,曾任江苏山阳县知县,户部陕西清吏司主事、郎中的济阳人高时登台一览后不禁感叹:“今之时去舜远矣,犹幸有闻韶之地;去孔子亦远矣,犹幸闻韶之迹。如此寥落,其何以祀?无祀无诚,无诚无祀,竟可使废耶?”(引自刘世赏《重修闻韶台记》)于是锐意重修,并捐助了一半的重修费用(另一半由当地家境富裕者捐助),挑选当地贤良能干者主持其事,建殿四间,阁二楹,“较前比雄而增丽”。万历三年(1575)冬,重修工竣,高时又请刘时赏撰文纪事,并由时任济阳知县秘自廉刻石立碑。

过了不到20年,闻韶台再次荒废。新任武德道副使尹应元“慨然于斯台之就废”(引自高时《闻韶台记》),即发公文给济阳县,命“募匠庀徒,分董其役”,再次进行了重修。据高时所

作的《闻韶台记》一文推断,这次重修可能持续了好几年,先后由万历十八年(1590)出任济阳县知县的蔡惟忠和万历二十一年(1593)继任济阳县知县的黄应魁,以及时任济阳县典史的姜禄主持进行,一直到万历二十二年(1594)五月才竣工。高时在当时作了《闻韶台记》一文,勒碑纪事。另据载,此次重修还新建了“万世宗师”坊,并新刻对联一副。

在清代,闻韶台也曾多次重修,有文献记载可考的有四次:

●第一次是在康熙年间,由康熙二十一年(1692)时任济阳县知县的李能白主持进行,耗费千金。台修建完后,圣像尚且残缺未修,李能白便去世了,后由当地人艾元烈捐资补修完成。关于此次重修的记载见于清乾隆《济阳县志》卷八《人物志·善行》及道光《济南府志》卷五十六《人物十二·国朝·济阳》“艾元烈”条等。

●第二次是在乾隆年间,由乾隆十七年(1752)至二十一年(1756)间任济阳县知县的顺天府大兴人朱垣发起。朱垣曾为此作有《募修闻韶台序》,至于其具体的修建情况尚未查见确切的文献记载。

●第三次是由济阳曲堤镇的贡生刘金镛发起,刘金镛曾为此作有《重修闻韶台捐疏》。

●第四次是在咸丰年间。据曲堤镇东街的《刘氏族谱》载,咸丰四年(1854),当地贡生刘仲元曾因修缮闻韶台而受到官府褒扬,被赐“宣力韶台”的匾额。

元代王士熙所作的《曲堤镇修建大成庙碑记(并铭)》记载,金元时期,闻韶台上建有大成庙及大成殿。其中,大成庙为金大定间廉访使周点的几位孙子所创建。明代曹天宪《重修闻韶台记》中记载:“(闻韶)台不知所昉,台下旧为大成庙,殿庑与黉宫同。金廉访周点、著作王绘所创。”后经贞祐之乱(指蒙古至宁二年、金宣宗贞祐二年,即公元1214年,成吉思汗率蒙古军分三路攻金,并占领了中都,使金朝宗室被迫南迁。当时,蒙古军共破城邑862座,所到之处,大肆杀伐掳掠,河北、山东和山西一带的经济文化遭受严重破坏),大成庙已荡然无存。

到了元代泰定年间,济阳当地的儒生张友仁,有感于闻韶台宣圣庙的废圮,与彭温、宣差哈剌歹、教授杜琳商议谋划,购地二亩,在故庙东北角,重建了宣圣庙(即大成庙),中间建大成殿四楹,殿内供奉有圣哲塑像,另外还建了讲堂、斋舍、庖厨,前面建了棂星门,并重新制作购置了每年春秋二丁(阴历二月、八月第一个丁日)祭祀孔子时所用的礼器。这次重建共花费了五千多缗(即五百万文)。重建后的宣圣庙在泰定四年(1327)九月落成,王士熙应请为之作文纪事,刻碑勒铭。

到了明洪武年间,济阳县学教谕王省再次主持修建了闻韶台大成殿,殿内供奉着至圣先师孔子及二侍颜子、仲子。对此次重修,清雍正《山东通志》卷十四《学校志》“闻韶书院”条记载:“闻韶书院,在城北四十里曲堤镇。旧有闻韶台,高十丈,广方四十丈,相传夫子闻韶之地。明洪武中,教谕王省建大成殿于其上,奉先圣及颜、仲二侍像祀焉。”另外,清乾隆《济阳县志》卷五《礼乐志·书院》“闻韶书院”条亦有类似记载。

又过了100多年,到了嘉靖年间,闻韶台下的大成庙又再次被湮没于野草榛莽荡之间,只残碑断碣尚存。对此,曹天宪《重修闻韶台记》中有这样的记载:“台下旧为大成庙,殿庑与黉宫同。金廉访周点、著作王绘所创,岁久而颓。里人张友仁者葺而新之,王廉访士熙书碣识其事。迄今复数百年于兹矣,庙宇芜没,惟残碣尚存。”

嘉靖二十四年(1545),山东武定兵备佥事曹天宪遂“捐资檄邑葺台,台之巅旧有佛像,撤去之。台下庙遗址,建社塾数楹,岁时命镇民知书者主焉,俾环镇弟子习句读于塾。成于志者,济阳尹卢子镒。”也就是说,曹天宪这次不仅捐资,让时任济阳知县卢子镒主持修葺了闻韶台,而且还在闻韶台大成庙遗址上新建了社学数间,聘请曲堤镇有文化的读书人为社学塾师,教全镇的儿童少年读书其中。

闻韶台的消失

据朱多锦先生发表在1997年第3期《春秋》杂志《史海钩沉》栏目的《寻访济阳闻韶台》一文所记,济阳闻韶台在20世纪前期尚存。朱多锦当时采访曾任曲堤东街党支部书记的刘秉德,据其回忆,“他记事时闻韶台已只剩下土台子了。听老人们说,原闻韶台正门朝南,登台阶进入门洞有两条通道可达台顶:一条是从门洞左侧的叫‘黑谷洞’的壁洞里,上到建于韶台东南角15米处的魁星楼的二楼,再上三楼,由三楼出北门,有小平台。向西下行到第二台,北拐可上台顶。另一条是进大门后,拾级而上,至台阶尽头有迎墙,西拐,到第二台,再台阶上行到台顶”。一直到1966年,“台顶西北角还有棵那种叫‘黑槐’的大槐树,树身子直向台后悬探着,台顶中间立有作为航空标记的三解架”。

另外,此文中还记述了曲堤老人刘清铭的回忆:“闻韶台正南是闻韶书院。1931年,曲堤东街刘龙湖扒掉闻韶书院,在曲堤东南门和东门外各修了一座桥。当时,曲堤属济阳县六区。区长刘程远率兵在书院旧址四周植了些洋槐树,中间栽了柏树”“那大成殿修在台顶(上院),有三间,殿前四根明柱,殿门朝南高挑,孔子坐像在大殿中央用木板做的木楼子中间,木楼子上方悬‘万世师表’鎏金四字横匾,木楼子两侧刻楹联,右为‘万世为官祖’,左为‘百代帝王师’,门楣是‘子在闻韶’4个大字。木楼子里孔子坐像两侧塑有坐东朝西的颜回、曾子的坐像和坐西朝东的子思、孟子的坐像。坐像前有一长方形木制供桌,作祭奠之用。”刘清铭先生还回忆说,在魁星楼上檐还竖有一个大白牌子,约长二尺、宽一尺,上书“文明”两个大黑字。

曾在曲堤镇中心小学当过传达的刘芬圃老人对闻韶台上的魁星楼有很深的印象,他说当年从“黑谷洞”上到二楼,东边有楼梯通向三楼。三楼楼室塑有魁星神像:蓝面红发,右腿蜷翘,手擎朱笔,面朝正北,作欲点状……遥对的是台顶大成殿东南方的一小阁,小阁里塑有一个着状元冠服、怀抱卷轴的人——那就是“状元”了,旁塑书童侍立。这前后对应,就是魁星点状元。1947年黄河泛滥时,大成殿上的砖被拆下,院中的碑石也被砸坏,作为修复黄河堤坝的材料给运到了河堤上。1970年,闻韶台的土台子被“抬的抬,推的推,平下的土,一部分往后运,垫了后边的棉厂的当院,一部分往前运,填了前面的水坑”。至此,闻韶台就基本完全消失了。

可以这么说,在古代,济阳闻韶台和台下的闻韶书院起到了重要的儒学教化作用,促使济阳文风蔚起,出现了进士戴梦桂、硕儒张尔岐、刑部尚书艾元徵等文人名士。即使今天,济阳闻韶台作为孔子和儒家文化的物化载体和济阳著名的儒学圣迹,仍在发挥着潜移默化、敦厚民风的作用,是济阳厚重历史文化的一个重要载体!