如何评价英格玛·伯格曼?

放一篇自己在手册上翻译的戈达尔评伯格曼,这篇文章首发于1958年的电影手册,后来又被收录在了2022年十月份的那期《电影手册》戈达尔专刊里。戈达尔的文字富有激情,同时也和他的电影一样,有些不拘一格。从他的文字里,可以看到那种对于电影溢出纸面的热爱。而在这篇文章里,戈达尔也为我们提供了关于伯格曼的另一视角。伯格曼日后耳熟能详的电影,只有《第七封印》在这篇文章里被简单提及。这是在《假面》,《处女泉》,《沉默》,《冬之光》,《呼喊与细语》,《婚姻故事》之前的伯格曼。是很多人眼里尚未成熟的伯格曼。但在戈达尔看来,这时的伯格曼已经是一位伟大的导演了,他是“操控瞬间时刻的大师”,是“普鲁斯特乘以乔伊斯加卢梭”。

翻译只是业余爱好,所以难免有些不准确或者不通顺的地方请见谅。

————————————

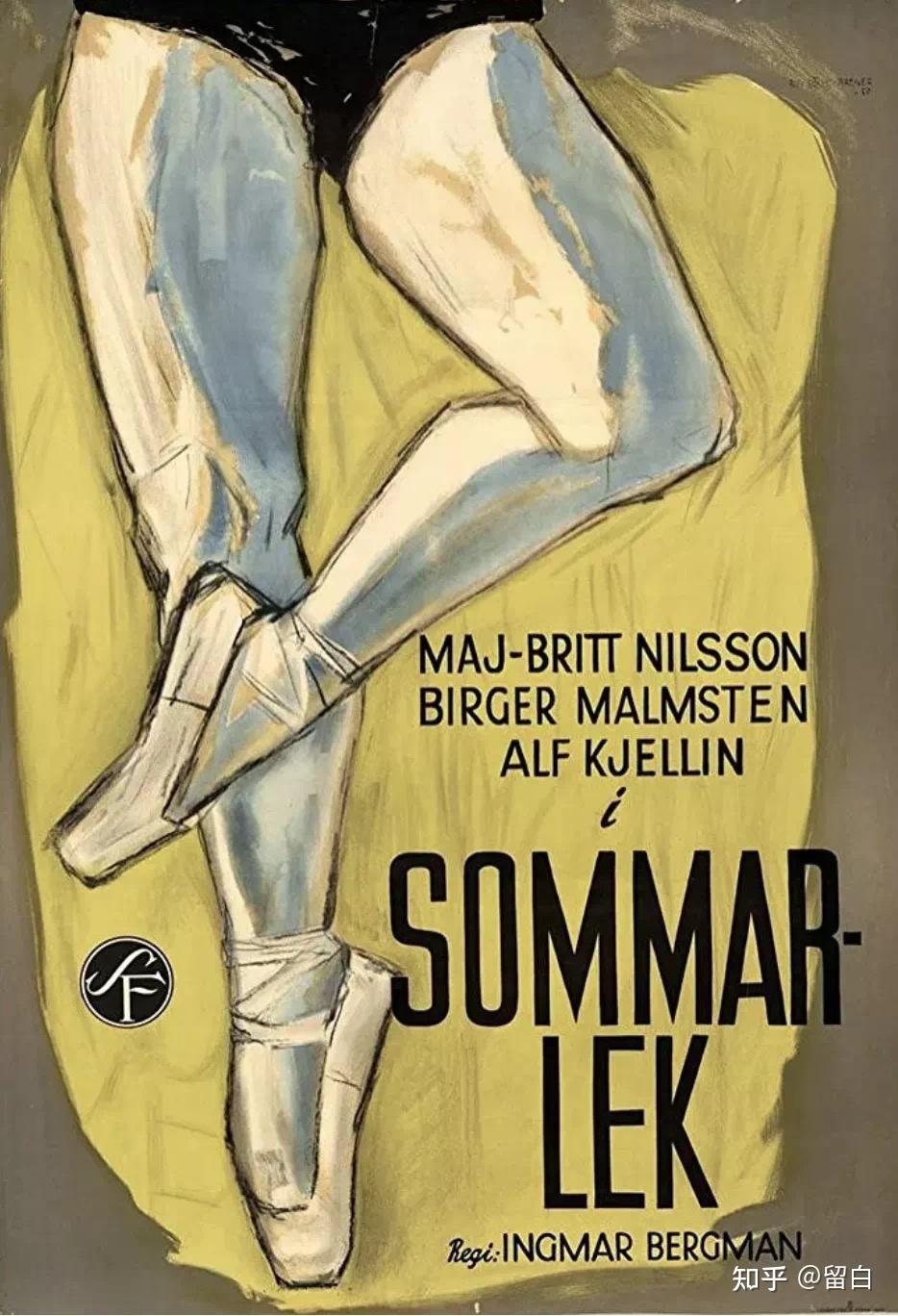

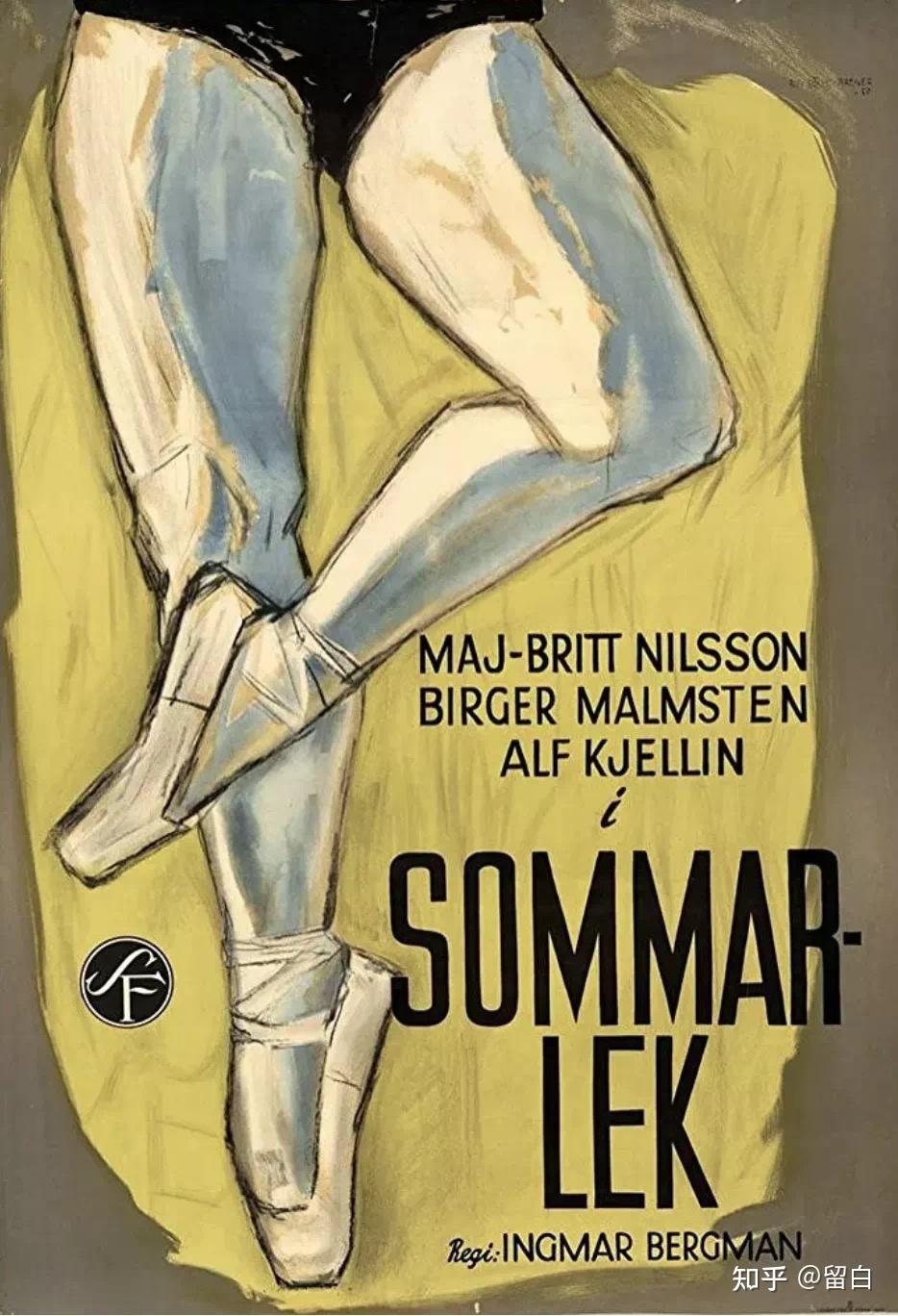

在电影史上,有那么五六部作品我们可以单用一句话来代替所有评论,那便是“这是最美的电影!”因为我们实在找不到一个比这更好的赞扬。实际上,我们何必去剖析《禁忌》,《游览意大利》或者《黄金马车》呢?这些电影犹如大洋之中一张一合的海星,懂得如何揭示与保守这个世界的秘密。他们是这个秘密唯一的守护者,同时也是它迷人的反射。真理便是他们的真理。真理蕴藏于这些电影的深处,而这些电影却又被一幕幕地划开,使之昭然于世。所以,关于这些电影,我们只需说“这是最美的电影”便已道尽所有。为什么?因为电影就是这样,因为只有电影才能坦然无愧地使用这样一句最粗简的论据。因为它是电影,电影足以自证。如果我们想要赞扬威尔斯、奥尔菲斯、霍克斯、库克甚至瓦迪姆,一句“这便是电影!”足矣。而相对地,就像当我们谈论艺术,在提及上个世纪那些伟大艺术家的名字时,我们也就此无需赘述了。想象一下,假若一个评论家想要赞美福克纳的新作而他却说:这便是文学;又或者关于斯特拉文斯基,保罗·克利的作品说:这便是音乐,这便是绘画。或者更甚,想象这是莎士比亚,莫扎特或者拉斐尔。哪怕是像Bernard Grasset这样的发行人,在他推广一首诗的时候也绝不会用到这样的标语:这,便是诗歌!而Jean Vilar,当他在草草修改《Le Cid》时,他应当会对于海报上的宣传语“这,便是戏剧!”感到羞愧。然而,“这,便是电影!”,这句令人心领神会的秘语,足以成为发行商叫卖的嘶吼以及影迷咆哮般的吹嘘。总之,将自身存在升格为一种理性存在,同时将伦理转变为一种审美,这是电影其中一项不小的特权。五六部电影,我之前是这样说的,不过如今又要加上一部,因为《夏日插曲》就是这样一部最美的电影。

伟大的作者也许是这样一类人。当我们处于一种奇特情景之中,比如撞见一片宏伟景观,亦或身遇一件不期而至的事情,一时间百感侵袭,诸多况味汇于一体,在我们对此顿时失语之时,他们的名字便脱口而出。就像处于星影苍穹之下,立于惊涛拍崖之巅,我们不禁喊出:贝多芬。又如伫于蒙马高地之顶,用目光将巴黎据为己有,我们不禁叹道:巴尔扎克。而如今,如果过去与现在在你爱人的脸庞上玩起了捉迷藏;如果饱受屈辱与冒犯的你,终于被允许向死亡提出一个终极问题,而它却以瓦莱里式的讽刺,向你答道:你需要试着去生存;如果业已变得非凡的语言,这个最后的缺口,永恒的蜃境,又重新回到了你的唇边,此刻的你,会自然而然地说出那个名字,那个由法国电影资料馆以第二次回顾展而加以祝圣的名字,那个被视为欧洲电影里最具独创性的作者的名字:英格玛·伯格曼。

独创性?《第七封印》或《小丑之夜》还凑合,《夏夜的微笑》在严格意义上可以算上,但是《不良少女莫妮卡》,《花都绮梦》,《喜悦》这些充其量就是一种伪莫泊桑。至于技术上,谢尔曼·杜拉克式构图,曼·雷式效果,凯萨诺夫式水中倒影,以及人们早已不再如此使用的闪回,我们的一些技术专家对此嚷嚷道:这些早就过时了,电影不是这样的,首先,电影得是一门手艺活。不!电影从来不是什么手艺,电影是一种艺术。电影不是集体项目,我们永远只身一人。站在摄影机前犹如面对一张白纸。而对于伯格曼,只身一人便意味着提问。拍摄电影,就是做出一种回答。同时我们走出了传统罗曼蒂克的范畴。

诚然,在同时代的导演之中,伯格曼毫无疑问是唯一一个并未公开否决那些30年代先锋艺术家引以为豪创作手法的人,而这些人至今仍出没于各种实验电影或者新人电影的电影节。但伯格曼在《三个陌生的情人》之中的场面调度,仍然可谓十分大胆,毕竟伯格曼有能力将一些陈词滥调的东西恰如其分地运用在他其他电影里。那些关于湖水、森林、草木、白云的镜头,那些畸变得失真的角度,那种对于背光过度的追求,这些的目的已不是为了镜头的玄妙或者摄影的绝美,他们都不再属于伯格曼的美学需求。相反,对于伯格曼而言,这些镜头、角度、背光是为了融入人物的心理空间,就在人物需要表达一种精准情感的这一精准瞬间。比如莫妮卡坐船穿梭在正在苏醒的斯特哥尔摩时的那种愉悦,以及她以同样路线返航于熟睡的斯特哥尔摩时的那种疲倦。

在一个精准的瞬间。其实,伯格曼正是这样一个操控瞬间的导演。他的每一部电影都诞生于主角对当下一瞬间的沉思,并通过对其延展而潜入这种沉思。这有点像普鲁斯特,但比普鲁斯特更具力量。就好像我们在普鲁斯特的基础上乘以乔伊斯和卢梭,从而得到一个发于刹那的勃然冥想和千载凝虑。一部伯格曼电影,是二十四分之一秒在一个半小时时间里的变换不息以及延绵不绝,是眨眼之间的大千世界,心跳之际的悲愁哀怨,拍手之刻的生之愉悦。

因此,在这些孤独漫步者的斯堪的纳维亚遐想里,闪回便显得尤为重要。在《夏日插曲》之中,玛伊-布里特·尼尔松一个投向镜子的目光,便足以引领她像俄耳甫斯和兰斯洛特那样,去追寻遗落的天堂和找回重现的时光。闪回几乎被伯格曼系统性地运用在其所有电影里,在伯格曼那里,闪回不是奥斯威尔斯口中的“雕虫小技”,而是成为了电影主题本身,是伯格曼电影成立的必要元素。不仅如此,闪回这种修辞手法,也就此丰富了剧本质地,因为它可以增添内部节奏以及充实剧情架构。无论从伯格曼的哪部电影之中,我们都可以明显注意到他的每一次闪回都始于或者完结于一种“情境之中”(原文?en situation?),或者我应该说是双重情境之中,因为这种闪回最强之处便在于转场。伯格曼的转场就像那些最好的希区柯克电影,永远契合于主角的内在情绪,也就是说,它可以唤起一个情节的再现,这便是伟大的标志。而我们却把这些最精密的技巧当成一种简单的手法。总之,英格玛·伯格曼,自修成才却遭受“业内人士”诋毁,在这里给我们那些最顶尖的编剧都上了一课。而我们还会发现,这已经不是伯格曼给我们上的第一节课了。

当瓦迪姆出现时,我们为之拍手称赞,因为在大多数导演还滞留在战争题材的时候,瓦迪姆终于及时到来。当我们看见茱莉艾塔·玛西娜那诗意的小丑面庞时,我们同样为费里尼而激动不已,因为一种巴洛克气息在此终于感受到了复苏迹象。然而,这些现代电影的复兴,早在五年前,便由一个瑞典牧师之子推动至了顶峰。当《不良少女莫妮卡》出现在巴黎大银幕的时候,我们还能再奢求什么呢?那些我们认为法国导演该去做而没做的事情,全由伯格曼在这部电影里完成了。《不良少女莫妮卡》,这已经是一部《上帝创作女人》,况且前者还更加完美。同样的,《卡比利亚之夜》最后一个镜头,茱莉艾塔·玛西娜凝视着镜头,难道人们忘了,这样的镜头早就在《不良少女莫妮卡》之中出现过了?这种观众与演员之间突如其来的灵犀,这个令安德烈·巴赞欣之若狂的默契,我们似乎忘记我们对此早已有所体验,而且带着千万倍的强度以及更浓郁的诗意。那便是哈里特·安德森一双惶惶之中黯然失色的笑眼被钉在镜头的时刻,那一刻我们见证了莫妮卡甘愿堕向地狱时的憎恶。

大师不是想做就做能做的。沽名钓誉之徒无法成为先驱者。一个真正的原创作者永远不会让自己的剧本甘于平庸。因为伯格曼向我们证明了,精准的便是新颖的,而深刻的便是精准的。《夏日插曲》、《不良少女莫妮卡》、《三个陌生的情人》以及《第七封印》之中那些深刻且新颖的地方,首先在于一种令人惊叹不已精准笔调。诚然,对于伯格曼而言,一只猫是一只猫。但对于其他人来说,便止步于此了。不过伯格曼拥有一种不可比拟的道德优雅,他的电影可以基于任何一种真相,甚至是那些我们不敢触碰的真相(比如《女人的期待》的最后一节)。而不可预知的,便是深刻的,我们这位作者的新电影,常常能使那些因为他之前电影而成为他影迷的人感到一种为难。人们期待一部喜剧,随之出现的,却是一部中世纪的悬疑片。不过它们仍然有着一个共同点,那便是一种不可思议的情境自由(原文liberté des situations),而这同样也是费多所重视的,正如蒙泰朗十分看重对话之中的真理一样。此外,非常矛盾的是,季洛杜看重的却是对话中的克制。显然,当摄影机开启时,伯格曼除了在剧作上汪洋恣肆之外,还添加了一种对于指导演员绝对掌控。在这方面,伯格曼就像库克和雷诺阿。诚然,他的大部分演员之前就属于他的戏剧团队,且都是一些非常优秀的演员。尤其是玛伊-布里特·尼尔松,其倔强的下巴,蔑视人时撅起的嘴,让人无不想起英格丽·褒曼。不过我们还是应该看看《夏日插曲》之中那个青年幻想者比耶·马尔姆斯滕,看他如何在《三个陌生的情人》之中摇身一变,变成一位抹着发胶的中产。我们还应该看看《花都绮梦》第一部分的古纳尔·布约恩施特兰德和哈里特·安德森,看他们如何能以一种新的眼神,新的习惯动作,截然不同的身体韵律出现在《夏夜的微笑》之中。如此一来,我们便可以体会到伯格曼对于希区柯克口中的“畜生”,那出神入化的塑造能力。

比较伯格曼和维斯康蒂,我们或者可以说成比较原创与改编。但我们真能轻易的比较出二者的优劣吗?比如我们可以轻易比较出Alex Joffé与勒内·克莱芒之间的优劣,因为这单纯是一个天赋问题。但当二者的天赋是如此接近之时,当所比电影是《夏日插曲》与《白夜》之时,我们真的还有必要去论述孰优孰劣吗?有必要在纯原创和纯改编之中分出胜负吗?也许还是有必要的,毕竟这涉及到两种电影理念,而其中一种也许着实优于另外一种。

总的来说,有两种电影人。一种走路时低着头,而另一种抬着头。前者为了看见他周边的事物,不得不时不时地突然抬头,一会儿看向左边,一会儿看向右边,以一系列眼光将眼前景色一收眼底。他们看见了。而第二种人,他们什么都没看见,他们只在看,他们将自己的注意力全部集中在自己感兴趣的一点上。所以,在拍摄电影时,第一类人的构图则空灵,流动(罗西里尼)而第二类人则精确到毫厘之间(希区柯克)。第一类人的分镜可能不协调,但却对于未知与偶然所释放的诱惑异常敏感。而在第二类人那里,摄影机的运动不仅是不可比拟的精准,甚至蕴含着一种更抽象的价值在整个空间之中(朗)。伯格曼则属于第一类,其电影充满自由。而维斯康蒂则是第二类,其电影充满着严谨。

对于我而言,比起《战国妖姬》我更喜欢《不良少女莫妮卡》,比起改编,我更喜欢作者性。而伯格曼可以说是除了雷诺阿以外,欧洲最具代表性的电影人,如果有人还对此有所怀疑,那么可以去看看《监狱》:一个导演收到了一份他数学老师所撰写的剧本,一个关于恶魔的故事。然而随之而来的一系列厄运并未降临于他,反而是发生在了他编剧的身上。

作为戏剧导演的伯格曼会去改编别人的作品。但作为电影导演的伯格曼,他是绝对的一方之主。不同于布列松和维斯康蒂这类基于已有人物而创作的导演,伯格曼的人物故事总是凭空创造。《第七封印》在场面调度上虽然不如《白夜》那样娴熟,它的构图不够精确,它的角度不够严谨,这些我们都无法否认。但是,这便是他们区别所在,对于一个像维斯康蒂这样才会横溢的人,拍一部好电影,说到底就是拥有一个好的品味。他可以保证自己不犯任何错误,且在某些程度上来说,这很对他很简单。比如选择最好看的窗帘,最完美的家具,选择最合适的摄影机运动,只要一个艺术家意识到了自己的天赋,这些都不困难。然而对于一个艺术家而言,这样过分自知,是让自己屈服于舒适圈。

因为最难的地方,是要踏入未知的领地,是要识别危险,是要冒风险,要懂得害怕。《白夜》里,雪花如絮地飘散在玛丽亚·雪儿与马塞洛·马斯楚安尼的小船四周,这样的瞬间着实壮丽。但这种壮丽在《喜悦》面前显得毫无意义:乐队指挥躺在草丛里,看着斯蒂格·奥林以款款深情凝视长凳上的哈里特·安德森,脑海里自言自语道:“到底该如何去描绘这一场景的伟大之美!”我欣赏《白夜》,但我爱《夏日插曲》。

Fin

原文来自法国《电影手册》1958年第85号刊

作者:Jean-Luc Godard