有哪些让人感到压抑的国产电影?

只是口碑比较好的国产电影哦。

一间豆棚瓜架的茶馆,是一座城头变幻的浮城,也是一个微缩景观的国家,这里见证着改朝换代,这里目睹着世间百态,这里上演着生离死别。

《茶馆》展现了时代变幻下的人物群像,揭露了动乱年代下的人间苦难,各色人物走马灯般粉墨登场,各种事件超现实般荒诞发生。

无论是丧权辱国的满清政府,还是军阀混战的北洋政府,抑或民不聊生的国民政府,老百姓依然是衣不蔽体食不果腹的老百姓。

无论是“八面玲珑”的王掌柜,还是正直善良的常四爷,抑或一腔热血的秦二爷,小人物终究是一生皆由命半点不由人的小人物。

花非花,雾非雾。夜半来,天明去。来如春梦几多时,去似朝云无觅处。

更叹声:兴,百姓苦;亡,百姓苦。

大概2006年,中考结束后的那个暑假,读了老舍的《骆驼祥子》。那时对于文学总有股朦胧的体认,对于故事的想象与理解像是笼罩着一层薄薄的雾霭,十分美好却又似有不具实感的仰视。

但阅读后的感受总是有的,祥子的苦难与虎妞的霸道像是阅读后遗症般虚无缥缈地萦绕脑海。如今看了影视版的《骆驼祥子》,文学与电影之间才依稀恢复了部分联系,借助画面找回了十几年的一些文字。

在结构主义与后结构主义的理论话语中,任何重写(rewriting)、重读(rereading)都意味着某种破坏与颠覆,同时也包含着某种重构的含义,正如那句结构主义名言,“每一次解码都是一次编码”。影片在忠实还原原著的基础上作了部分改编,但主旨依然是展现旧社会的黑暗腐败,以及苟生于其中的一个个个体的艰难生存与苦难命运。

时代的一粒沙,落在个人身上就是一座山。隔着时间的距离,特定年代的丑恶和灾难容易被遮蔽,却愈发凸显出其可爱与魅力来,这是一种畸形的历史观。联系到近年来汹涌的民意对民国的怀念,我不否认民国在思想与艺术上的巨大成就,但底层的挣扎与民众的苦难却是不应被选择性失明的真实社会图景。

真要是想回到那个年代,非蠢即坏!

世外桃源般的湘西水乡,却充满着欲望的渊薮与罪恶的礼教。《湘女萧萧》是一曲女性主义的悲歌,在封建礼俗的戕害下,女性只是繁殖的工具,自主性被压榨得荡然无存。

随意褫夺生命的沉潭、比《红高粱》中的高粱地更早的甘蔗地、象征着尊卑序列的祠堂……一系列意蕴丰富的意象与情节,昭示着原始的欲望与压抑的人性,与明朗秀丽的湘西美景扞格不入,却又具有判然有别的巨大反差。

与谢飞导演的后作《香魂女》何其相似,受害者有意无意间成为了施害者,一代又一代,悲剧之悲剧,陷入了莫比乌斯环式的命运循环与苦难轮回。

若一帧帧认真去看,只见满屏都写着两个大字——“吃人”。

广场效应是群众狂热情绪的精炼概括,凡是政治运动和群众运动,都无可避免地走向了极端,从而破坏了政治生态,打乱了社会结构,最为可怕的则是对人性尊严的压榨和扭曲。而文革是极左思潮和激进运动的典型表现,也是我们必须正视和反思的历史灾难。

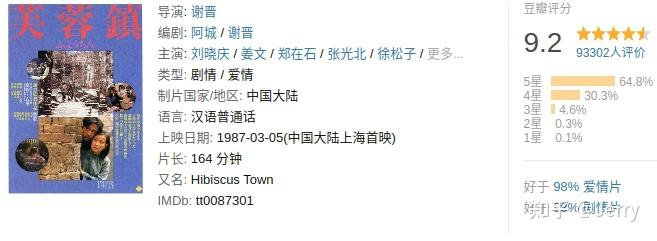

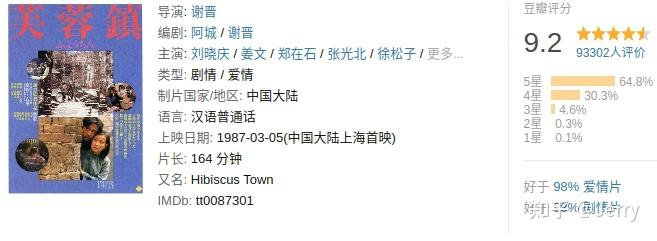

上世纪八九十年代产生了一批反思文革的电影,如《霸王别姬》《活着》《蓝风筝》《阳光灿烂的日子》。而谢晋导演的《芙蓉镇》同样是部彪炳影史的经典之作。影片真实、勇敢、有力量,敢于直视不可回避的艰难时刻,展现了一个创作者的铮铮风骨和历史责任感。

萧冬连老师在《筚路维艰:中国社会主义路径的五次选择》这本书中提出了如下鞭辟入里、发人深省的论断:“一场以理想主义为标榜的政治运动,异化为普遍的暴力、持续的派斗和诡谲的党内权争,‘文革’的正当性由此而丧失殆尽。而人类历史上的许多人为灾难,往往都宣称为了某种崇高的理想和目标。”“运动式经济任何时候都应对人类理性的局限保持一份警惕,谨慎对待按照理想设计出来的社会方案。理想是提升社会的明灯,现实则是一个试错改良的过程,把理想直接拿来进行社会试验,必然带来灾难。理想越崇高、目标越远大、权威越强大,带来的灾难可能就越大。”

在审查制度愈加严厉,创作空间愈加逼仄的当下,面对四十余年前“歌德”与“缺德”的争论,是否依然可以选择正确的方向,极为考验我们的自信和智慧。

但愿“活下去,像牲口一样活下去”这样的人间悲剧永远不会再重演。

法兰克福学派经典代表哲学家哈贝马斯提出了技术理性这一概念,意指人类追求技术合理性、规范性、有效性和理想性的抽象思维活动、智慧和能力,是一种扎根于人类物质需求及人对自然界永恒依赖的实践理性和技术精神。

同时,哈贝马斯也提出了交往理性这一概念,具体是指隐含在人类言语结构中并由所有能言谈者共享的理性。交往理性在主体间相互理解的范式中被表达,这些主体能够说话和行动,处于对一个非自我中心化的世界的理解之中。它是生活世界(life-world)的理性,关注可靠主张的主体间性(拉康),其有效性领域对应于人类言语的领域。

而在我国几千年的文化流变中,始终没有形成有效的技术理性与交往理性,反而在厚黑哲学与处事规则上造诣颇深。在我看来,这可以称之为人际理性。这是一种规范判断,而非价值判断,利益无涉,不含褒贬。

黄建新的《背靠背,脸对脸》就是一部讲述人际理性的电影,堪称当代版“官场现形记”,中国几千年来的那些为人处世的哲学精炼地浓缩在了这部电影中。

明争暗斗作为官场的缺省规则,每个人在集体无意识中扮演着自己的角色。而剧场效应逐渐扩大化,明争暗斗不可逆地转向尔虞我诈,在一系列组构性事实中,角色本身也产生裂变。这种变化,马克思称之为“异化”,弗洛伊德称之为“压抑”。

1991,那时候六小龄童还没有文体两开花,葛优还没有问鼎戛纳,赵丽蓉还在春晚的舞台风云叱咤,李保田还没有因为硬杠投资方被封杀。

那是个美好而纯粹的电影年代,一切都很慢,电影更像是手工打磨的艺术品,而非产业流水线上的模式化商品,因此才能沉淀下来有分量的作品,留得住经受时间考验的影像。

《过年》是中国版的《东京物语》,影片发生在一个乌托邦式的东北农村,但所展现的是典型的中国式家庭关系。张弛有度的故事和饱满有力的表演,营造了若隐若现的紧张情绪,凸显出无处不在的家庭危机。

这是一部只有中国导演才能拍出来的电影,也是只有中国观众才能看懂的电影。

正如英国女性主义电影理论家劳拉·穆尔维在其作品《视觉快感与叙事电影》《恋物与好奇》中所揭示的,凝视(gaze)本身就在性别等级制度中运作,“谁在看谁”中渗透了权力运作色彩:看的权力、欲望的权力、塑造和禁止的权力。而在电影文本的视觉与意义结构中,女性作为被男性/欲望凝视的客体与物欲的对象,是主流/商业电影(或者说所有电影)不成文的既定规则。

在《香魂女》这部书写女性的“女性主义”电影中,看似美好纯净的“边城”,却遮掩不住女性在婚姻伦理束缚下的百般无奈,以及在男权社会下的悲剧命运。两个香魂女,代表的是两代女性的命运轮回。在旧道德观念盛行的落后乡村,女性沦为了工具,自主性被迫丧失,在养家糊口与生儿育女之间疲于奔命。

但可悲的并非仅仅是最初的“悲剧的诞生”,而是受害者又成为了加害者,女性之间互相倾轧和戕害,有意地促成了命运的恶性循环。而男性作为看客,凝视甚至参与着悲剧的制造与生产过程。

在治乱循环的无数年代,个人始终是历史的人质。在力大无穷的时代面前,微弱渺小的个体怎么也无法逃脱被戕害的生活与被倾轧的命运。

曾经席卷全国的上山下乡运动,可以很浪漫,很热血,很汹涌澎湃;也可以很现实,很残忍,很触目惊心。就像《天浴》所讲述的,有些青年被荒废了,甚至导致了历史“强暴”个人的无力感和灼痛感。而正如《一百个人的十年》等纪实文学作品所揭露的,受害者绝非个例。

为了回城,秀秀从天真无邪的美少女沉沦为出卖身体的堕落天使。观影的过程,就是在目睹“美的摧毁”与“悲剧的诞生”,其中的无助与揪心,扭曲与压抑,郁积为无从消解的情绪,悲怆感不禁油然而生。

我们需要这样记录苦难的电影,却再也不需要这样重回苦难的时代。

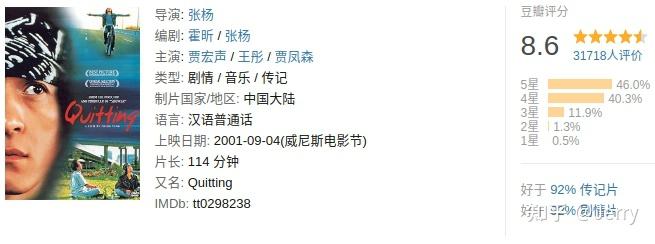

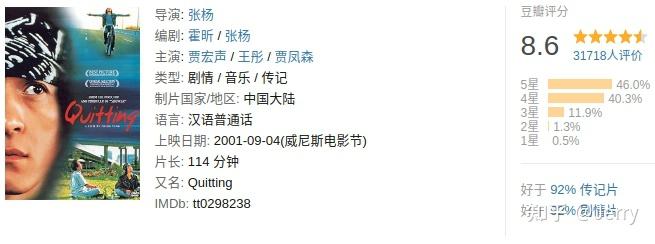

影片融合了纪录片的真实性、电影的戏剧性与话剧的舞台感,将一个演员(贾宏声)的叛逆、疯狂与“回归”,形式上具有披坚执锐的先锋实验精神。

吸毒、酗酒、沉迷摇滚乐、看整个世界都不顺眼,贾宏声的形象投射出的是上世纪八九十年代的一部分青年地下群体,他们有着常人无法理解的偏执与疯狂,就像《长大成人》中的一句台词——“少跟我玩颓废,看见你我就想吐。”

人生如戏,戏如人生,这类人的现实结局也有十足的戏剧性,如贾宏声的自杀,如朱洪茂的失踪。无心之语,最怕一语成谶。

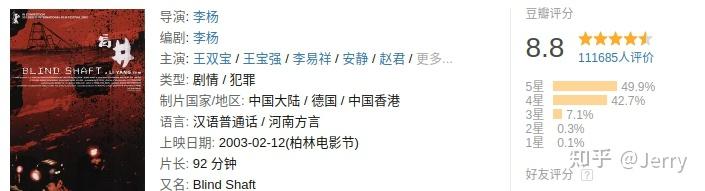

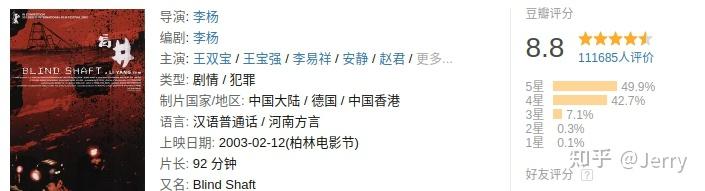

煤炭再黑,也没有人心黑;矿井再暗,也没有人性暗。《盲井》揭开了人性的遮羞布,显露出了最丑陋、最卑劣的一面。这是潘多拉的魔盒,影片并未打开,只是呈现。

现实得过了头,就是荒诞;残酷得过了头,就是魔幻。这是一部充满魔幻现实主义的黑色荒诞派电影,本不应该发生的事情,却癣症般“可观”地存在着。

我只希望你看完之后,对人性仍存信念,对人间仍抱有希望。

公权力失灵之处,私力救济往往沦为暴力救济,杜红军的最后那一板砖,是压抑隐忍许久的疯狂释放。底层人物的辛酸无奈,日渐积聚,一个极小的刺激事件,比如儿子的生日蛋糕被打碎,就能成为压垮骆驼的最后一根稻草。

成年人的崩溃诉诸自身,是大哭,诉诸他人,是杀戮,这就是鲁迅先生所说的“不在沉默中爆发,就在沉默中死亡”。

生活并不总是皆大欢喜的结局,或者说,绝大部分都不是,而电影有责任反映这部分现实,剖析普通人的情感纹理,更重要的是,要以直视深渊的勇气,包容失败者的逻辑。

时代的一粒沙,对于渺小而脆弱的个体来说,就是一座庞然不可承受的巨山。王小帅的“三线三部曲”《青红》《我11》《闯入者》作为“伤痕电影”,从个人与家庭的视角出发,再现和省思了上世纪六七十年代轰轰烈烈的“三线建设”,以及被这一时代伤痕裹挟而下的一个个原子化个体所经受的激情燃烧与青春灼痛。

青红一家作为上海移民,是无奈的无根群体,留不下的贵州,回不去的上海,命运在两地之间在被延宕,被悬置,终于酿就了难以言说的悲剧。

历史的车轮,倾轧着每一个个体,我们称之为命运。青红的悲剧命运,正如陈凯歌在《少年凯歌》中所言:“真人的自毁,好像揉碎了花朵,震撼的同时,还能嗅到色香。”

不得不说,秦昊在影片中奉献了不下于《低俗小说》中约翰·特拉沃尔卡与乌瑟·玛曼的经典舞技,必将成为影史经典一幕。

在遮遮掩掩的时代语境下,《孔雀》讲述了一家五口中的三个孩子的个人史。对外部世界的向往,却无奈遭遇了梦想与现实的扞格;窥见了他者的生活,仍不得屈服于个人与时代的较量。

影片中诸多丰富的意象,蕴含着绵远的隐喻:

降落伞,作为偶然的闯入者,打破了个人与生活之间微妙的均衡状态,姐姐开始对命运产生了躁动的欲望。

手风琴,悠扬的音乐奏出的是年代之惑,而答案在风中飘荡,个体成了历史灰暗的背景板,空留下一曲时代的悲歌。

孔雀,开屏的瞬间是美的绽放。但梦想在牢不可破的现实面前,显得如此脆弱,要么不会开屏,要么开屏以后展露出的却是丑陋的屁股。

最后,姐姐在面对一堆西红柿的时候,抽泣个不停。原来,即使经受了那么多的挣扎与困苦,在不经意的瞬间,终究还是会动感情。原来,成年人的崩溃如雪崩,猝然之间,可以毁灭所有平静的场景。

农村具有双重面向,既有美好一面,恬静温馨,岁月缓慢,如《孙子从美国来》《不是闹着玩的》《乡村爱情》,但也有可怕的另一面,原始落后,狰狞恐怖,如《老井》《盲山》《光荣的愤怒》《天狗》。

《天狗》揭露了一个触目惊心的现实,同时也极易引发震撼心灵的思考。穷山恶水之下,多少基层秩序在潜规则的运作下崩坍:官商勾结、权钱交易、贪污腐败、利益输送······这里依然存在着“优胜劣汰”的丛林法则,这里依然是“权力说话”的法外之地。

这个时代最大的恶,是良善无立锥之地。即使是一个铁铮铮的英雄,在劣根性面前,也只得以死相争。正义,从来都是奢侈品。

昨天刚看完贺雪峰教授的《治村》,再看这部电影,生发出了更多感触。乡村作为国家权力触角的神经末梢,在近几十年的市场化大潮中,基层组织能力和动员能力渐趋弱化,亲和关系被打破,乡村伦理被冲垮,显现出愈加严重的经济分化和社会分层,尤其可怕的是财富与权力正在接管村庄,村治成为一个必须要严肃对待的政治课题和社会问题。

《光荣的愤怒》与《天狗》彼此观照,形成互文,有异曲同工之妙,表面上是反抗乡村恶霸,内里关注的实则为村庄政治与基层失序。由点及面,见微知著,正如李书磊的著作所揭示的“村落中的国家”,这部电影所折射的也是“一个村庄里的中国”。

其实《光荣的愤怒》所揭示出的不只是扫黑除恶,运动式的治理使得这一问题较为容易得到解决,重要的是关于民族劣根性与平庸之恶。阎云祥在其著作《私人生活的变革》中提出了“无公德的个人”这一概念。这类人群正在乡村大量产生,其制度温床则是私人生活的充分自由与公共生活的严格限制。他们只索要权利不承担义务,只关注利益不履行责任。《光荣的愤怒》不正印证了这一论断吗?

“不在沉默中爆发,就在沉默中死亡”,曹保平导演的作品永远是那么生猛凌厉,撕人心肺,《光荣的愤怒》作为其处女作已经奠定其后作品的基调。这是一个有责任意识和作者气节的创作者,曹保平的电影永远值得期待。

这是一部让每个观众忍不住做出思想实验的电影:假如我陷入女主的处境,会如何逃生?

你可以想出一百个办法,甚至抖无数个机灵,但现实却是让人脊背发凉,心生绝望。

在一个几乎全员皆恶人的封闭山村,对于被拐卖的女大学生白雪梅来说,无异于地狱般的存在,遭遇扭曲的人性与道德的沦丧,最后不得不以自毁换取自救。

感谢李杨导演的《盲井》《盲山》,以直视深渊的勇气,直击现实中的罪恶,从而让我们了解现实社会的冰火两重天,了解这个绝望与希望并存的中国。

张猛可能是中国最善于拍小人物的导演,范伟可能是中国最善于演小人物的演员,而两者合作的《耳朵大有福》则将小人物的逼仄、局促完美地展现出来。

中国的老人,没有退休的概念,只有忙活到干不动的那天。退休后的王抗美本想发挥余热,找份活计,却处处碰壁。有时候生活就是铜墙铁壁,凭着一腔孤勇徒手肉搏,只能落得遍体鳞伤。

我们太需要这种反励志的电影了,为小人物立传,替小人物发声,时刻提醒我们,在主流叙事之外,存在着太多难以承受的生命之重。承认他们的存在,正视艰难的处境,是解决问题的第一步。

“来吧,整死我吧,欢迎整死!”千万不要把人逼到这一步。

李莉是纺织姑娘,是下岗工人,又是绝症病人,三重身份没有一个具备光明的属性,只有平凡人的艰辛甚至苦难。没有工作只能陪人跳舞,无钱治病只能选择卧轨,但没胆量活着,又没勇气去死,一个渺小无力的女人只能徘徊在生死之间,进退两难。

李莉的丈夫骑着自行车载李莉去歌厅跳舞挣钱,已经是很温柔的处理方式了。同一个年代,沈阳铁西区的不少下岗工人同样是用破自行车载着妻子,不同的是,他们去的是洗浴场所,做的是皮肉生意。故事(多么像是一个充满荒诞色彩的故事)最惨不忍言的部分,那个皮条客竟是自己的丈夫。

这是一个时代无可奈何的缩影,也是一个历史痛苦不堪的见证。正如影片中的纺织姑娘李莉,错过的岂止是一个男人,还有整整一个时代。

影片开放式的结局,昭示的往往是没有选择的人生,但我们又能说什么呢?也许只能说:片尾没出现熟悉的字幕,已经是对这部电影最大的尊重。

电影是造梦的机器,也是批判的武器。将被掩盖的底层存在以揪心的方式呈现,万箭穿心,刺痛情感。

一部电影是一面照妖镜,粉碎所有的谎言和美梦,述说主流话语之外的生命无法承受之重。

我不反叛,我只是讲述和呈现;我不批判,我只是反思和构建。

陈凯歌在《少年凯歌》中说:“无论什么样的社会的或政治的灾难过后,总是有太多原来跪着的人站起来说:我控诉!太少的人跪下去说:我忏悔。当灾难重来时,总是有太多的人跪下去说:我忏悔。而太少的人站起来说:我控诉!”

《闯入者》的文本内外,既有控诉,也有忏悔。惊悚的氛围,是时隔多年之后依然有巨大破坏力的“文革”余波。投身“三线建设”的千万个家庭,无奈沦为了时代的牺牲品。但在这一只有输家没有赢家的负和博弈中,人性在政治运动下绽开了“恶之花”,互相倾轧,为了回城,为了户口,

时代闯入到个人,政治闯入到生活,历史闯入到现在,我者闯入到他者。太多的“闯入者”,于是,过不去的历史如摆不脱的幽灵,成为了无法被屏忆的伤痛。

罗兰·巴特说,作品诞生,作者已死。这句话在《大象席地而坐》这部电影中却成了造化弄人的谶语。正如《南海十三郎》中的一句话,所谓天才,要么早死,要么早疯,胡波导演天才般的处女作,也成了他与生命彻底决裂的告别作。

在一座凋敝萧瑟的北方工业小城,冬日的雾霾铺天盖地,影片中的每个人似乎都是一副欠揍的样子,充满着与人为恶的戾气。四个小时的片长中,没有片刻晴天,没有一角阳光,一切始终笼罩在压抑和沉郁的孤独氛围之中。生活是铜墙铁壁,徒手肉搏不存在取胜的可能。

而影片中多处提及的“大象”始终处于“缺席的在场”或者“在场的缺席”。“大象”某种程度上作为抽象的意象和空洞的能指,指涉着人物的心理动机,也是潜藏着的生活危机的投射。

《大象席地而坐》具有浪漫的写实感和柔软的粗粝感,它残酷地揭示了悬浮社会中渺小生命体的悬浮状态。他们在逼仄的生存空间中进退两难,迷失了方向,也感受不到重量。

根据题主的要求,推荐以下中国电影,按上映年份排序。

神女( 1934年 )

一江春水向东流( 1947年 )

我这一辈子( 1950年 )

祝福( 1956年 )

林家铺子( 1959年 )

早春二月( 1963年 )

巴山夜雨( 1980年 )

小街( 1981年 )

茶馆( 1982年 )

骆驼祥子( 1982年 )

人到中年( 1982年 )

边城( 1984年 )

寒夜( 1984年 )

黑炮事件( 1986年 )

芙蓉镇( 1987年 )

周恩来( 1991年 )

霸王别姬( 1993年 )

Hello,树先生

娄烨的电影 不知为何娄烨的电影让我感到压抑 可能是那晃动的镜头吧 一场电影看完 头总是很晕

《暴裂无声》

看见这个问题,脑子里浮现了好多电影,然后定格在《暴裂无声》

故事很简单,男主角是个哑巴,孩子丢了,找孩子。其中穿插着回忆,随着剧情的展开,真相逐渐清晰...

片中展现了很多社会的黑暗面,看的人压抑。