我们都是一团暂时的原子聚合体

利维坦按:我们的身体就像“忒修斯之船”一样,体内的大部分细胞每七到十五年便更新一次,从这个意义上说,“你”已经不是“你”了。我们人体大约99%是由氢、碳、氮和氧原子组成的,这就是你和宇宙的深远关系——你体内的氢原子是在宇宙大爆炸中产生的,而碳、氮和氧原子则是由恒星产生的。所以,你可以很诗意地审视你自己:你的指甲有一半都是碳构成的;每一秒,都会有成千上万的不稳定放射性碳原子在你的细胞内和细胞之间爆炸;当你割伤自己时,星星的残骸便撒了出来。你血液中的每个铁原子,帮你的心脏将肺中的氧带到你的细胞,却曾经帮助摧毁一个巨大行星。剧烈的核聚变反应让星星闪耀,也创造了生命的原子元素。

由此,我们也不难理解,从宇宙的尺度上来说,我们这具肉身的最终解体其实是一种回归,这种回归就是字面的意思——如果你把自己看作是一团短暂的原子聚合体的话。

“无物只能换取无物(物有其本,事有其源)。”

(威廉·莎士比亚,《李尔王》)

“他所由之而出的那种虚无以及吞没于其中的那种无限,这二者都无法窥测。”

(布莱兹·帕斯卡,《思想录》,“人没有上帝时的可悲”)

“……‘光以太’将被证明是多余的,因为按照这里所要阐明的见解,不需要引进‘绝对静止的空间’(这一条件)。”

(阿尔伯特·爱因斯坦,《论动体的电动力学》)

插图:Gérard Dubois

9岁时,在一次非同寻常的经历中,我曾与“虚无”邂逅,直到现在仍历历在目。

那是个周日的下午。我独自站在位于田纳西州孟菲斯城的家中卧室里,凝视窗外空荡的街道,聆听远处一列火车经过时传来的细微声响,忽然,我感觉我正从身体外看向自己。我正位于茫茫寰宇间的某处。

有那么短短一刻,我觉得我看见了自己的整个人生,乃至整颗星球的生灭,它们不过是时间那巨大鸿沟中的一个刹那,有无限的时间先于我的存在而存在,也后于我的存在而存在。我那转瞬即逝的感受却包含了无尽的宇宙。我没了肉体与心灵,不知怎地漂浮到了无垠的宇宙间,那空间远远超过了太阳系甚至银河系,漫无边际地延伸出去。我感到自己只是一颗芥子,微不足道地存于广袤寰宇间,而它对我毫不在意,也不关心其他任何生灵那渺小的存在;这宇宙只是单纯地存在着。我感到在我年轻的生命里曾经历过的一切——或喜或悲——以及未来会经历的一切,在万物的宏大格局中毫无意义。这一顿悟既让我感到解脱,又使我惊惶不已。随即,下一刻,我回到了身体里。

这奇怪的幻觉只持续了一分钟左右。自此之后,我再也没有过相同的经历。尽管“虚无”似乎会在排除一切的同时也排除意识,我在那次童年经历中却意识清醒,但它并非通常那种由我脑中的三磅灰质所产生的意识。那是一种别样的“意识”。我没有宗教信仰,也并不相信超自然存在。我不认为在那一分钟里我的心灵真的离开了肉体。但有那么一会儿,我确实感到一阵极度的空虚——我们创造出来为生命“定锚”的熟悉环境和思绪都消失了。那是一种“虚无”。

图源:Hogs Haven

亚里士多德说,要想理解任何事物是什么,我们必须理解它不是什么,而“虚无”是一切的终极对立。古希腊人说,要理解物质,我们必须理解“虚空”(void),或是无物质。诚然,在公元前5世纪,留基伯(译者注:Leucippus,古希腊哲学家,率先提出了原子论的概念)提出,没有虚空就不会有运动,因为没有可用的空间让物质移动进去。根据佛教的理论,要想理解自我,我们必须理解“空”(emptiness)这种无我的状态,也就是“空性”(?ūnyatā)。要理解社会的开化作用,我们必须理解人类在远离社会时的行为,威廉·戈尔丁(William Golding)在他的小说《蝇王》(Lord of the Flies)中对这点做出了强有力的探查。

学着亚里士多德的方式,让我来说说“虚无”不是什么。它不是一种独一无二且绝对的状态。“虚无”在不同语境下有着不同的含义。从生命的角度来看,“虚无”意味着死亡。对物理学家而言,它或许意味着物质与能量的完全缺失(我们很快会看到这是不可能的),甚至是时间与空间的完全缺失。对心有所属的人来说,“虚无”可能指爱人的消失。对父母来说,它也许指孩子的别离。对画家而言——失去色彩。对读者来说——没有书本的世界。对富有强烈同情心的人——情感麻木。

对帕斯卡这样的神学家或哲学家而言,“虚无”意味着只有上帝知晓的时空上的无限。当李尔王对他的女儿考狄利娅说“无物只能换取无物”时,他是在说,如果她不能用言辞表达出对他的无限爱意,那么她所继承的领地就会比她两个阿谀奉承的姐姐少得多。第二个“无物”指的是与她姐姐们那滔滔不绝的献媚之辞相比之下考狄利娅的沉默,第一个“无物”则指代与另两人的华丽宫殿形成对比的、她即将得到的单间棚屋。

尽管“虚无”在不同情境下可能有不同含义,我想要强调一件或许很显然的事:它的所有含义都涉及与我们所知晓的某种实在的事物或状态的比较。也就是说,“虚无”是一个相对的概念。我们无法想象某种与我们存在中客观实在的事物、思想和状态无关的东西。如果不是和欢愉有所关联,悲伤本身并没有意义。贫困要通过最低收入和最低生活标准才能定义。只有饿过肚子才能明白饱腹感是什么。我孩提时代所经历过的“虚无”感和集中在我的躯壳和集中在时间里的感觉形成了对比。

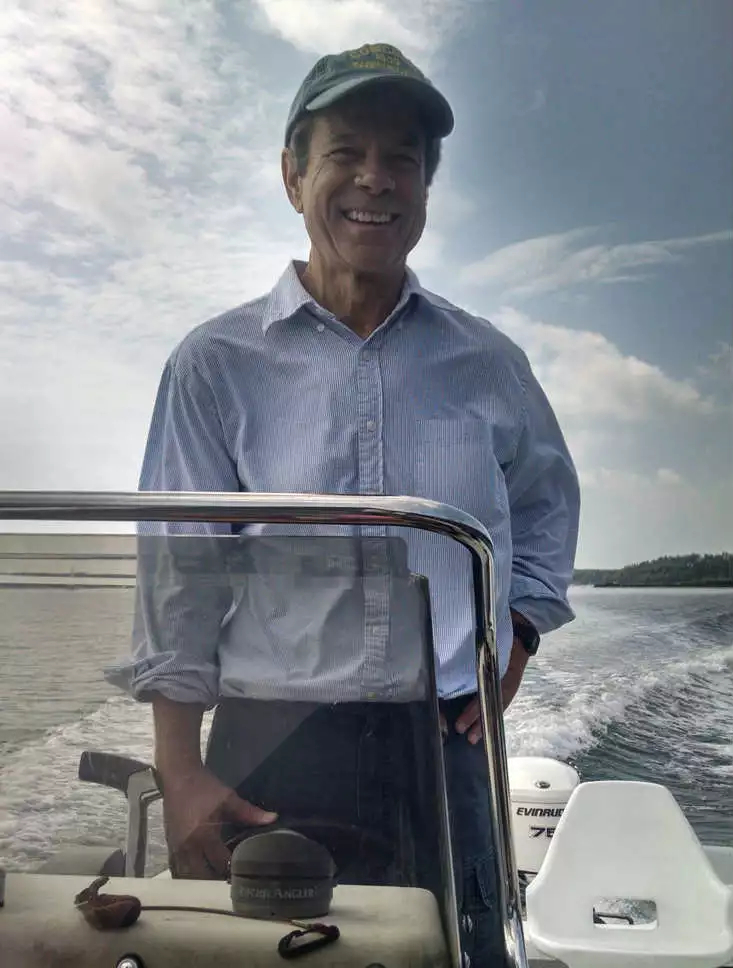

本文作者艾伦·莱特曼(Alan Lightman)正前往他位于缅因州海滩不远处的海上夏季住宅。图源:Michael Segal

初次在科学的物质世界中与“虚无”打交道时,我正在加州理工大学攻读理论物理博士学位。读博第二年,我选了一门叫“量子场论”的可怕课程,它解释了所有空间中都充斥着“能量场”,物理学家一般简称为“场”。场包括了重力场、电磁场,诸如此类。我们视作客观存在的“物质”其实是潜在的场的激发态。一个关键点在于,根据量子物理定律,所有的场都持续不断地在振荡——量子场不可能完全停止活动——这种振荡导致哪怕在没有持续存在的物质时,电子及其反粒子(正电子)之类的亚原子粒子也会瞬间出现又消失。物理学家将量子场的能量最低态称为“真空”(vacuum)。但真空中仍然有场的存在。

图源:Absolute Chaos

场散布于所有空间中。因为它们时刻都在振荡,它们时刻都在(至少是暂时地)产生物质和能量。因此,现代物理学中的“真空”和古希腊人的虚空不能混为一谈。虚空并不存在。不论看起来有多空空荡荡,宇宙中每一立方厘米的空间实际上都是涨落的场和在亚原子层面上一闪而逝的粒子结合而成的一片混乱。因此,在物质层面,“虚无”并不存在。

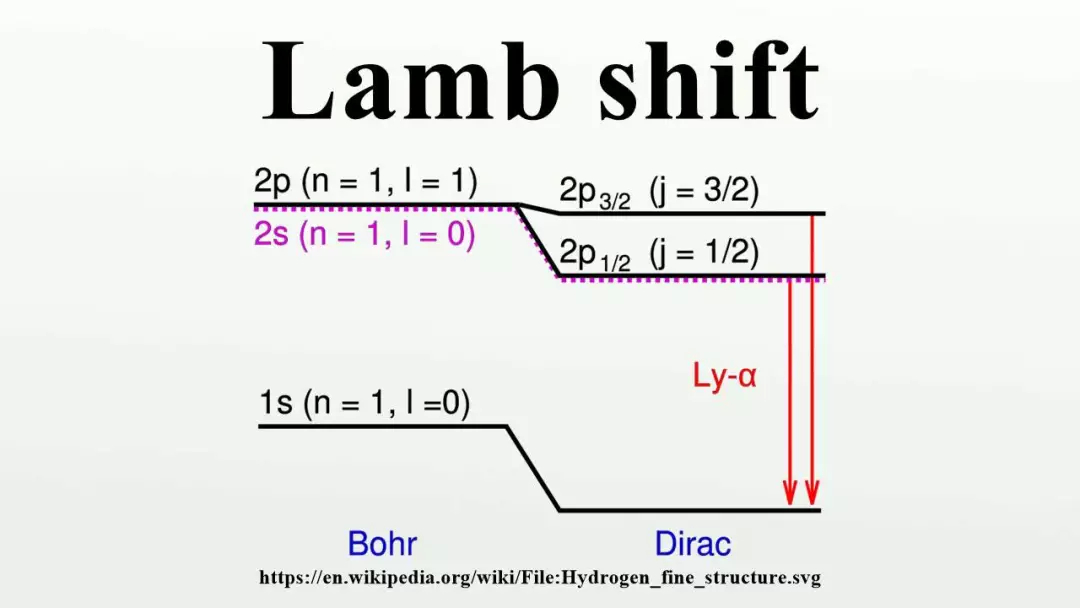

值得一书的是,“真空”的活跃本性已在实验室中被观察到。主要的例证来自氢原子的电子,它的能量可以通过其光谱线计算得到十分精确的结果。根据量子力学,真空中的电磁场持续不断地生成寿命短暂的电子和正电子对。这些幽灵般的粒子从真空里无中生有,存在约1/10亿的1/10亿秒,随即消失不见。

图源:youtube

当一个孤立的氢原子存在于看似空荡的空间里时,原子中心的质子会吸引真空中一闪而逝的的电子,同时排斥真空中的正电子,这会使得它的电荷量微微减少。随着质子的电荷量减少,氢原子轨道上的电子能(并非真空中的电子)也会稍有改变,这一过程称为兰姆位移(the Lamb shift),因1947年首次测量出这一能量差值的物理学家威利斯·兰姆(Willis Lamb)而得名。测量出的能量位移量很小,只有3/108。但它和理论中那复杂的公式高度吻合——这是一次对有关真空的量子理论的精彩验证。人类思维得以对真空空间产生如此多的了解,这是一场伟大的胜利。

如果不是和欢愉有所关联,悲伤本身并没有意义。

甚至在我们理解量子真空前,真空空间——和“虚无”——的概念就在现代物理学中扮演着重要的角色。从19世纪中叶的发现来看,光是一种携带电磁能的波动,而过去的经验告诉众人,所有的波(如水波和声波)传播时都需要介质。将屋里的空气抽走,你就听不见别人说话。把湖里的水抽干,你就没法生起涟漪。人们假定有一种稀薄的物质名为“以太”,它就是传播光的媒介。由于我们能看到遥远的星光,以太必然充满整个宇宙。既然如此,真空空间并不存在。空间中满是以太。

1887年,在物理学史上最著名的一场实验中,两位美国物理学家试图在今天俄亥俄州克利夫兰的凯斯西储大学测量地球相对于以太的运动。实验失败了。或者说,他们无法探测到任何以太风产生的效果。随后,到了1905年,26岁的阿尔伯特·爱因斯坦提出以太并不存在。他取而代之地提出假设称,不同于其他任何波动,光可以穿越完全真空的空间。这一切都发生在量子物理诞生前。

年轻的爱因斯坦之所以否认以太的存在,转而投向真空的怀抱,源自一个更深层面的假设:宇宙中并不存在绝对静止的空间。你没法说火车正以每小时100公里的速度做绝对运动。你只能说火车正以每小时100公里的速度相对于某个物体移动,比如火车站。只有两个物体间的相对运动才有意义。爱因斯坦之所以推翻以太这一假设,是因为它会在宇宙中建立起一个绝对静止的参照系。如果宇宙中充满了客观实在的以太,那你就能认定一个物体是静止或运动,就像你能认定湖里的一艘船相对于水是静止或运动。因此,爱因斯坦通过否认了“绝对静止的空间”这一猜想,找回了物质的真空或“虚无”。

总而言之,起初,以太充满了整个宇宙。之后,爱因斯坦移走了以太,只剩下真正的真空。其他物理学家们再次往真空中填进量子场。但量子场并未重新引入绝对静止的参照系,因为它们并非稳定的物质。爱因斯坦的相对性原理得以保留下来。

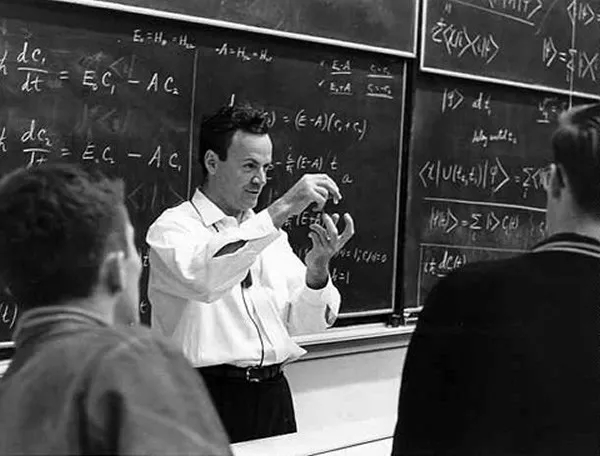

只穿白色衬衣的理查德·费曼。图源:Neatorama

量子场论的先驱之一是传奇物理学家理查德·费曼(Richard Feynman),他是加州理工大学的一位教授,也是我的论文指导委员会的成员之一。20世纪40年代末,费曼等人发展了电子如何与真空中幽灵般的粒子互动的理论。40年代初,他还是个骄傲神气的年轻科学家,在那时参与了曼哈顿计划(译者注:the Manhattan Project,二战期间研发与制造原子弹的一项大型军事工程)。20世纪70年代初,我在加州理工大学认识了费曼,当时他已经变得圆滑收敛了些,但仍时刻准备推翻现有的理论知识。他每天都穿白衬衫,只穿白色的,因为他说这样更方便和不同颜色的长裤搭配,他说自己讨厌在衣服穿搭上耗时间。

费曼对哲学也有种强烈的反感。尽管他聪明得很,他却用一种极其直截了当的态度看待物质世界,对于纯假设性和主观的问题毫无兴趣。他能花上几个钟头讨论量子真空的行为,也确实这么做过,但他不肯在哲学或神学层面对“虚无”的考量上浪费哪怕一分钟。和费曼相处下来,我意识到一个人可以在不考虑“为什么”的前提下成为伟大的科学家,因为这个问题并非科学可以证明。

然而,费曼确实明白思维可以自行创造现实。1974年,我从加州理工毕业,他在学位授予日的演讲中表明了自己确实理解这点。那是5月下旬一个热浪滚滚的日子,我们毕业生坐在室外,博士帽和博士服里全是汗。在演讲中,费曼提出,在发表任何科学结果前,我们应考虑所有自己可能会犯错的地方。“首要原则是,”他说,“你一定不能欺骗自己——但骗自己是最简单的事了。”

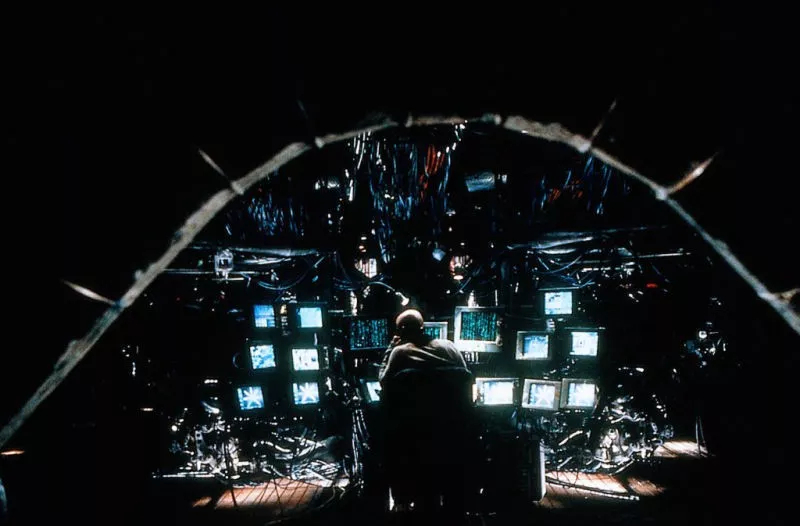

图截取自电影《黑客帝国》

在沃卓斯基兄弟(姐妹)的里程碑式电影《黑客帝国》(The Matrix,1999)中,直到我们已经深深地入戏之后,我们才意识到角色们所经历的一切现实——街上的行人,建筑物、餐厅和夜店,乃至整座城市——都是幻觉,是由一台超级计算机在人类大脑中播放的虚构影片。真正的现实世界是一片荒芜废土,人类被囚禁并强制陷入昏迷,沉睡在叶型的舱室中,用自己的生命力来维持机器运转。要我说,我们生命中被称为现实世界的也大体是一场幻觉,而我们比自己通常所承认的更接近解体和“虚无”。

图源:Sandbox Studio, Chicago with Ana Kova

让我来解释一下。有这样一个理念,尽管极其令人不愉快,但在过去数个世纪中得到了科学家的广泛认可,那就是:我们人类和一切生灵都是完全由物质构成的。这就是说,我们由且仅由客观实在的原子构成。确切地说,人平均由7000万亿亿个原子组成——65%的氧,18%的碳,10%的氢,3%的氮,1.4%的钙,1.1%的磷,以及少量的其他54种化学元素。我们所有的肌肉、组织、器官和脑细胞都是由这些原子组成的。除此之外,别无其他。

在宇宙量级的浩大存在看起来,我们每个人不过是一团原子的聚合体罢了。当然了,它是个特殊的聚合体。人和石块并不相同。但我们所感受到的精神知觉——意识和思维——都是神经元之间纯然物质的电化学相互作用所导致的纯然物质的结果,而神经元不过是原子聚合体罢了。当我们死去,这一特殊的聚合体便解离开来。我们体内的原子总数在我们呼出最后一口气时并不发生变化。之后,原子们与空气、水和土壤混为一体,而人们可以追踪定位其中的每一个。物质四散,留存下来。我们每一个人只是一团暂时的原子聚合体,不多不少。我们全都处在物质性崩解和散裂的边缘。

图源:DeviantArt

尽管话是这样说,但“拥有知觉和意识”这种感觉太过有力而强烈,以至于我们为其他人类——也就是其他某些原子聚合体——赋予了超然的特质,某种非物质的、宏大的本质。又因为对我们每个人来说,最重要的原子聚合体就是自己,我们也赋予自己以某种超然的特质——一种“自我”——它比起一团原子来说要宏大、重要得多。

“首要原则是,”费曼说,“你一定不能欺骗自己——但骗自己是最简单的事了。”

我们也用类似的方式来对待人类所创造的制度习俗。我们为我们的艺术、文化、伦理规范和法律赋予宏伟而长久的实体。我们赋予这些制度习俗远超过我们自身的权威性。但事实上,这一切都只是我们思维构建的产物。即,这些制度规章及其被赋予的涵义都是神经元相互作用的结果,而神经元仅仅是物质性的原子。它们都是精神层面的构造物。刨去我们独立地和集体地赋予它们的现实涵义,它们并不真实存在。

佛教徒早在多个世纪前就懂了这点。这是佛家“空”和“无常”概念的一部分。我们赋予他人及人类制度习俗的那些超然性、非物质性、持久性不过是种幻觉,如同《黑客帝国》里计算机生成的世界一般。毫无疑问,我们人类在思维层面已经达成了卓越的成就。我们拥有能对世界做出精准预测的科学理论。我们创造了绘画、音乐和文学,它们在我们眼中美丽而含义深刻。我们拥有体系完整的法律和社会规章。但这些东西离开了我们的思维是没有固有价值的。但我们的“思维”也只是一团原子,注定要解体崩裂。在这种意义下,我们和我们的习俗制度总是在不断走向“虚无”。

图源:The Daily Psychedelic Video

那么,这一系列严肃的思考给我们留下了什么呢?考虑到我们的实际存在仅仅来自于自我构筑且短暂如斯,我们该怎样作为个体和社会的一分子度过自己的一生呢?

鉴于我离自己的“虚无”越来越近,我仔细考虑了这些问题,并得出了一些临时结论,以此指导自己生活。每个人都必须为自己好好思考这些深奥的问题——它们没有正确答案。我认为,身为社会的一分子,我们需要意识到我们有强大的力量来按自己的想法构建法律和其他制度。外部权威并不存在。外部限制也不存在。唯一的限制是我们的想象力。因此,我们应多花点功夫仔细考虑我们是谁、我们想要成为什么。

作为个体而言,在人类能将心智上传到计算机的那一天来临之前,我们都受限于这副躯壳和这个大脑。不论好坏,我们都和自己的个人精神状态终生绑定,这包括了个人的欢愉和苦楚。不论我们对现实的看法如何,我们都会经历个人的欢愉和苦楚。我们会产生感受。笛卡尔(Descartes)的名言如是说:“我思故我在。”我们也可以这样讲:“我感故我在。”

当我说感受欢愉和苦楚时,我指的不仅仅是物理上的欢愉和痛苦。和古代的伊壁鸠鲁学派(译者注:Epicureans,主张享乐乃是至善之事,包括肉体和精神上的快乐)一样,我指的是所有形式的欢愉和苦楚:智力上的、艺术上的、道德上的、哲学上的,等等。这一切形式的欢愉我们都将体会,我们也无法不去体会它们。它们是我们肉体和心灵的真实,是我们的内在真实。而这就是我推出的结论:我不妨用一种尽可能增加自己的欢愉并尽可能减少苦楚的方式生活。于是,我试着品尝美食、供养家庭、创造美丽的事物,并帮助那些不如我幸运的人,因为这些行为使我快乐。

我同样试着不去过一种单调无聊的生活,避免个人的放纵,不去伤害他人,因为这些行为令我痛苦。我就应该这样生活。有不少比我深刻得多的思想家通过不同的路径得出了相同的结论,其中最闻名遐迩的当属英国哲学家杰里米·边沁(Jeremy Bentham)。

我所感到的、所知晓的是,在漫长时间里的这一刻,就是现在,我就在这里。我并非虚空的一部分。我并非量子真空中的一次涨落。哪怕我明白某天构成我的原子会四散到土壤和空中,我将不再存在,我将化为某种“虚无”,现在的我是活着的。这一刻的我是有感受的。我能看见自己的手正架在写字台上。我能透过窗户感到阳光的暖意。向外望去,我能看见落满松针的小径一路通往海边。就是现在。