这位护士长太“抠门”,口罩使用还分区域:N95、一般医用、普通口罩都区别对“戴”

自从1月23日农历小年夜上午接到命令进驻感染性疾病科,50岁的蒋敏就一直奋战在杨浦区中心医院发热门诊的一线。

作为护士长的她来回切换着三个“角色”——她是这个大家庭的“妈妈”,体贴照顾、无微不至;她是最为严苛的“监督员”,谁也别想越过她定下的“钢铁准则”;在病人面前,她是耐心无私的“白衣天使”。

一个贴心的“暖水宝宝“

“太不容易!”此次疫情爆发后,一张张一线医护人员双手的照片被晒到网上,引来无数致敬。

当了29年护士的蒋敏也有这样一双手,“在进入和离开每一个病房缓冲区的时候,都要洗手,一天三、四十次正常的……”她说。由于反复消毒液洗手和带着厚厚的橡胶手套,刚脱下手套时蒋敏的手肿胀发白,等消肿了又糙如树皮,“手疼吗?”记者问,“没啥疼不疼的,早习惯了。”

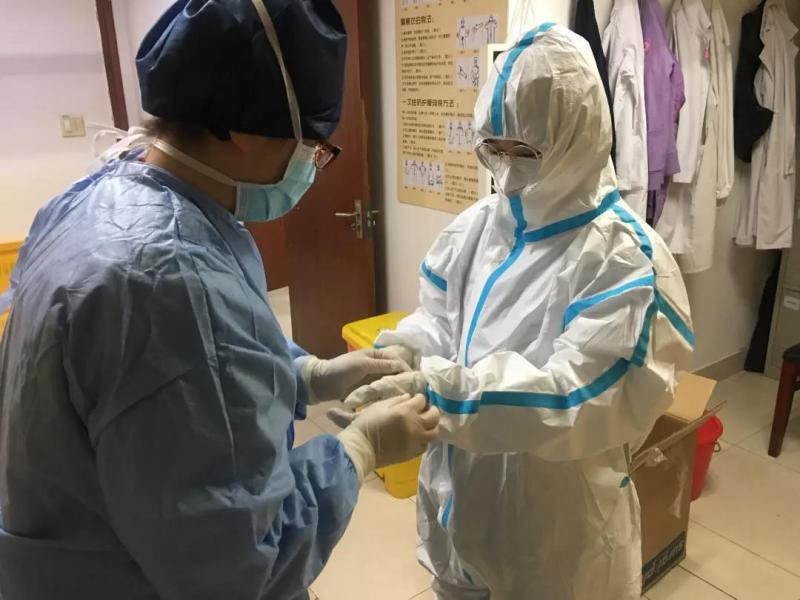

图说:蒋敏(左)在检查年轻护士是否正确配套手套。

习惯了自己的手,蒋敏却惦记着“孩子们”的手。和蒋敏一起“战斗”的14名医护人员中有8名“90后”,其中还有两个“95后”。上海冬天水龙头下来的水冰凉刺骨,但按照“手卫生”的严格要求,每次洗手过程至少15秒,一位护士告诉记者,“洗两次手就发麻了。”

如何保护医护人员的双手不受到“双重刺激”?蒋敏寻思着,这办法既要实用也得实惠,于是有了安装“储水宝”的点子。医院领导立刻表示支持,医护人员自此洗上了温水。

贴心的点子不止于此。比如浸过消毒水的护目镜辣眼睛,蒋敏联系相关部门改良消毒方法,并一再嘱咐护理人员增加消毒后流动水冲洗时间,细心地在护目镜上涂抹洗洁精以防起雾。

还有一件事儿,很体现蒋敏照顾年轻同志。

2月6日下午1点,蒋敏交完班、把相关物资用品清点完毕,从杨浦区中心医院发热门诊走出来时,已经在医院连续“作战”了近30个小时。因为缺少人手,这样的“长班”是春节期间蒋敏的常态。记者了解到,当时最忙的时候,四五个“留观”病人都由蒋敏一人负责。领导问她要不要让护士们提前结束休假帮她一把,她摆摆手,“这些年轻人累了一年,就盼着回去和父母过个年,我坚持这几天不算什么。”后来领导还是没由着她的性子,给她配了一个助手。

一张不容造次的表格

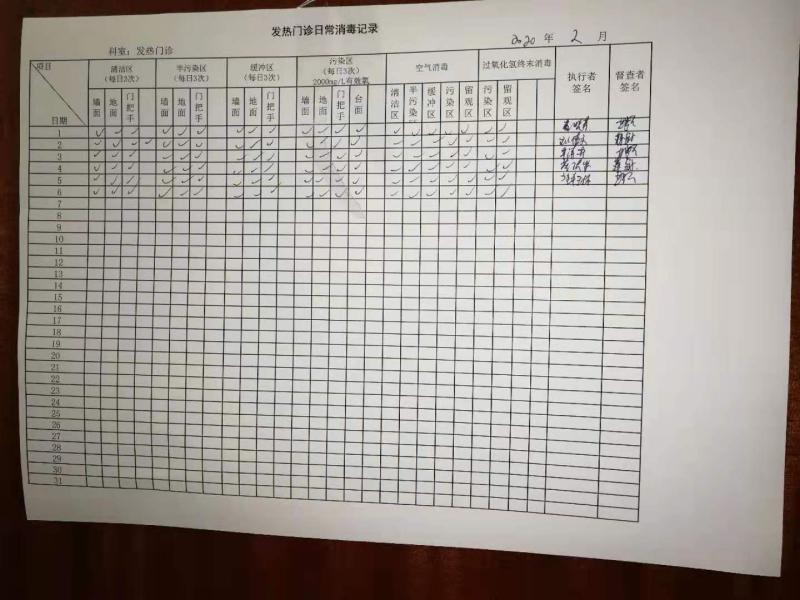

在病房墙上,贴着一张密密麻麻打着勾的表格——这是蒋敏自己设计的发热门诊日常消毒记录与终末消毒记录表。她要求当班人员认真执行相关准则,严格落实消毒隔离措施,“你别看蒋姐平时乐呵呵的,这些要是没做到,要发火的!”一位护士说。

工作中的蒋敏,给记者的感觉是特别“唠叨”。她会一遍遍地教大家学习各种病人护理和个人防护的细节,教大家跟那些处于隔离状态的病人如何更好地相处。但她叮嘱最多的,就是防护用品的穿脱方法和使用原则。“很多护士都是第一次参与这样的工作,也是第一次穿严格意义上的防护服,对如何进行自我防护还比较陌生,”蒋敏亲自指导,亲自监督,不能有一点闪失。

“我们这里分为污染区、半污染区、清洁区, 三个区域划分非常严格,哪怕只有一个病人,护士也绝对不允许跨区。”“还有3个缓冲区,在第一个缓冲区,要脱去防护服、手套、护目镜、脚套等防护装备,特别是在脱防护服的时候,要轻轻拉开拉链,边脱边卷;之后再进入第二个缓冲区……”蒋敏详细介绍了防护准则,事无巨细,记者听一遍完全消化不了。

“你们都保护不了自己,怎么去保护别人?”“每一个环节如果做不好,都会有感染的风险”。这是蒋敏常挂在嘴上的两句话,她认为自己最大的职责之一,就是全力确保发热门诊所有在岗工作人员零感染。“虽然蒋护士长对大家严厉,但我们都能理解她那颗‘爱之深责之切’的心。”一位同事这么说。

图说:工作中的蒋敏严苛到了极致。

除了唠叨,蒋敏还“抠门”。俗话说“巧妇难为无米之炊”,虽然医院设备科积极协调配备了充足的防护用品,但鉴于全国防护用品紧缺的现状,这位“科室大管家”仍未雨绸缪,亲自制定发热门诊每日防护用品使用量登记制度,做到合理使用,避免浪费。“拿口罩来说,隔离区医护人员戴的是N95口罩,在缓冲区戴的是一般医用口罩,在清洁区则可以使用普通口罩。合理调配口罩,是为了把最好的防护物资给到和病患最近的医护人员。”蒋敏说。

事实上,科室所有医务人员打从一开始就很支持这样的“抠门”。面对8个小时的连续工作,他们即使渴的嗓子眼冒烟,也不喝水,肚子再饿也挺着,因为这样做可以尽量避免上厕所,“防护服非常紧张,一旦打开,就要报废,就需要换新,在物资紧张的时刻,是极大浪费。”一位医生对记者说。

一间有上下铺的库房

感染性疾病科的清洁区,其实是一间库房临时改的,这里也是医护人员唯一可以“靠一靠”的地方。记者看到,不到10平米的空间还被划分成了好几个区域,原本的走廊放了一张小桌子、两个小凳子,最里头是原本的库房,简单放置了一张上下铺的床。

两个多星期,蒋敏差不多只回家了半天,这里才是她临时的“家”。晚上值班时,她也要来回走动、查房、换药、安抚病患。有一次深夜,“留观”的病人说肚子饿了,蒋敏把医院准备的夜宵让给他吃,自己却饿了一晚上。

图说:库房临时改造的清洁区,是医护人员们唯一可以休息的地方。

疫情爆发后,医院把最好的资源都拿出来给患者,相对的也“怠慢”了医护人员。比如原本急诊值班室就给了病人, 那里有心电监护仪、吸氧设备,还有独立的卫生间、热水器可供洗澡,“留观”的病人一般至少待三天,生活上的需求,医院全都尽可能满足。

但即便如此,患者不理解、闹情绪的情况也常常发生。特别是疫情初期,有患者听说要被隔离,心理恐惧、情绪激动,有的甚至在发热门诊分诊台前发脾气。此时,蒋敏耐着性子给病人做思想工作,帮助患者解决后顾之忧,将他们一一安顿下来。她还让同事在自己的防护身前背后写上了“加油”两个字:“我想让病人看到我时心情能好一点。隔着口罩护目镜他们看不见我的表情,也喊不出声音,那就把鼓励写在衣服上吧!”

除了安抚病人,蒋敏也要安抚一些年轻的护士。她们中虽然也有已经参加几年工作的,但像新型冠状病毒感染这样的突发性公共卫生事件还是第一次遇到。医护人员进入病房前,她会走过去握手,稳定他们的情绪,然后挥舞拳头为战友打气。“紧张是难免的,但一想到我们护士长就在医院里,心里就有底了。”一位护士说。

“在这场特殊的战‘疫’面前,大家都舍小家为大家,彼此关心和支持,而作为一位有着24年党龄的老党员,蒋护士长起到了模范带头作用。”两周来同样坚守在岗位上的杨浦区中心医院感染性疾病科主任王斌说道。

记者采访结束时,一箱箱的水果、酸奶、饼干正好被抬进了“库房”,这是医院其他科室的医务工作者自发捐赠的,“感谢他们,我们会加油的!”蒋敏说。