古代真理分久必合 合久必分还适用于当今世界强国吗?

现在科技这么发达,像美国之类的,还会出现那种维持三四百年然后分裂割据再重组的情况吗?

中国古代的分分合合,其本质是中国是一个陆权和海权的边缘国家,受到陆权和海权双重压力情况下,选择的一种效率最高的生存方式。无论是和还是分,都和两者不同时期对东亚地区的影响方式以及东亚本身条件变化,有着巨大的关系。分分合合都是表面现象,真正在背后决定人类社会演化的力量还是科学技术。

中国历史展开的地理条件,在于中国是一个位于亚欧大陆东部的相对独立且面积庞大的地理单元,是一个典型的陆权和海权边缘国家,但相对于阿拉伯半岛、中亚、南亚、地中海等其它地理板块,中国拥有相对独立性,使得中国在轴心时代之后的大部分时空里,可以相对独立的发展自己的技术、经济和文化。但这种封闭性也决定了,中国在长期的发展过程中,由于信息的不充分和博弈的缺失,一直处在边缘化的危机之中。既然远离中心导致无法掌控技术进步的节奏,那就强化社会博弈,从而扩大超大规模国家的优势,通过规模和整体动员能力优势抵消外来技术压力,这就是先秦哲人们给出的解决方案,而儒家对这一架构进行的简化,以及建立的开放逻辑架构,顺应了历史大潮,成为中华文明的底色。长期以来,儒家学说非常奏效,除了解决中国面临的实际困境之外,它还有两个优势,一是足够简化,二是长期运作成本低廉。直到近代西方进入工业化,中国农业时代的文化形态才在工业文明的冲击下被迫转向。站在历史的高度看,中国古代的路径选择和科技、文化发展不可谓不成功!但眼下,我们必须与历史告别,轻装上阵,直面冲击,发扬“断、离、舍”的智慧和力量,避免负重前行!昨天和明天只能拥抱一个,想要两者兼得未免太贪。昨日辉煌的价值和意义在于抛弃,在于教会今人舍弃。

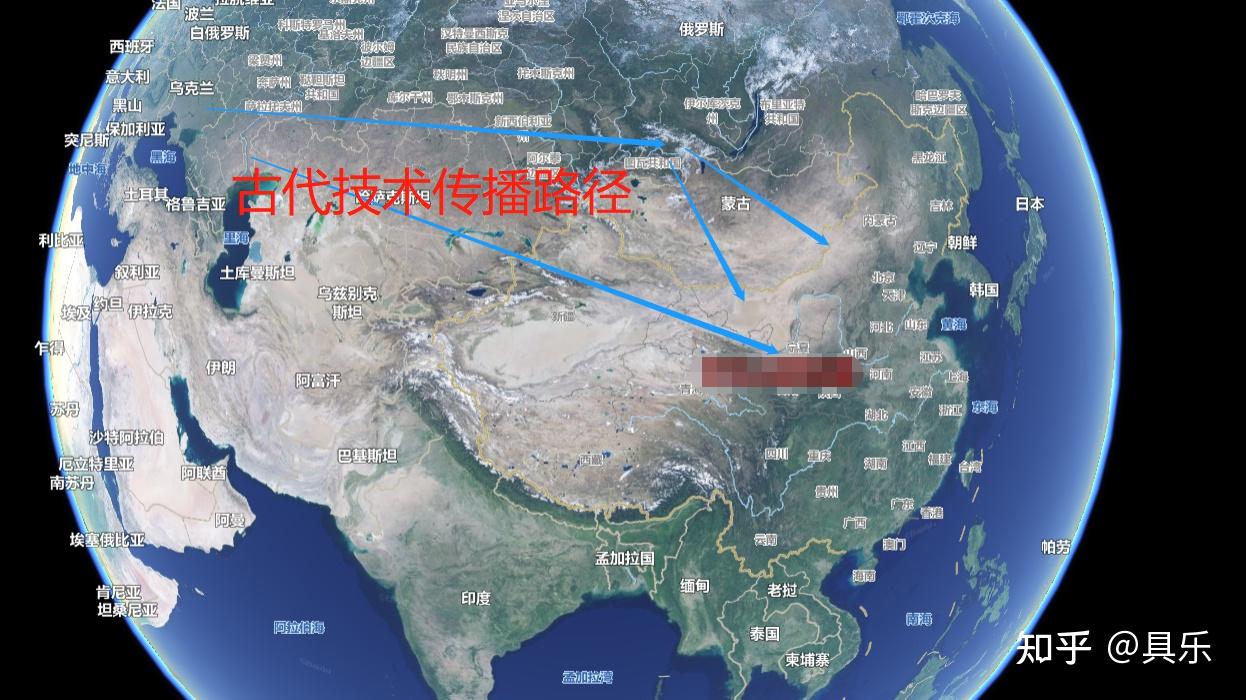

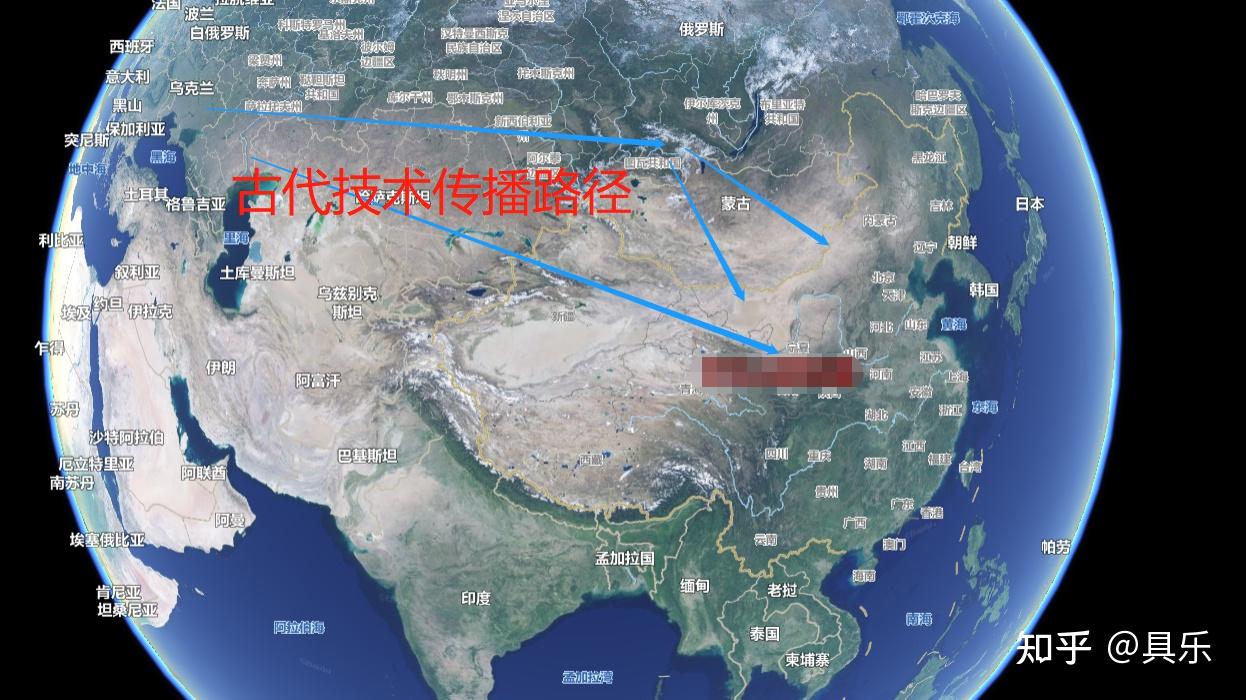

中国本土的陆权,在秦统一六国的那一刻起,就已经结束了。由于新疆和蒙古地区并不具备中亚陆权核心区的创新能力和科技交流能力,因此能够对中国造成冲击的科技文化的源头来自于里海、黑海周边的区域,由于距离的关系,它们对东亚农耕区域的影响基本是以百年为单位的潮汐式的冲击和影响。中国古代应对陆权的方式是将首都设置在靠西的西安附近,这里既是中国本土陆权的核心区域,也是400毫米降水线的最西端,直接抵住丝绸之路和藏彝大通道,以便于承接欧亚大陆的文明压力。而海权一直存在,只是大航海时代之前不是主流。

秦统一天下被包装成商鞅变法的成果,但商鞅变法可能只是秦国强大的必要条件,但未必是充分条件。商鞅变法的时间大约是公元前356年,而秦统一天下的时间是公元前221年,中间相隔135年。显然这一百多年的时间早已物是人非,商鞅变法如果真的能实现秦国的霸权,那应该在几十年后就可以完成。但秦之所以能统一天下,其核心推动力必然是划时代的军事技术对六国形成了战必胜的碾压性优势。为什么历代史书没有将技术这个变量进行详细的记录,这源于两个因素:第一,始皇帝并不希望民众知晓实情,特别是山东各国的旧贵族,他们抱着复仇的决心,一旦知道获取军事技术的捷径,在巨大利益的驱使下必然会有人铤而走险,危及皇权,秦始皇收缴天下武器制12铜人就有这种意思,秦始皇把几十万秦军精锐驱赶至岭南,也是这种考虑;第二,将统一的功劳描述为秦制或秦始皇个人能力,显然更有利于天下的安定和皇权的稳固,始皇帝亦乐在自我陶醉之中。秦统一天下剿灭六国的时间是公元前230年起至公元前221年,仅仅9个年头击败了已经存续几百年的六个诸侯国,这不是农业时代同等物质技术条件下的所能达到的效率,秦国的军事技术,显然较其它国家已经有了碾压性的优势。

秦统一天下被包装成商鞅变法的成果,但商鞅变法可能只是秦国强大的必要条件,但未必是充分条件。商鞅变法的时间大约是公元前356年,而秦统一天下的时间是公元前221年,中间相隔135年。显然这一百多年的时间早已物是人非,商鞅变法如果真的能实现秦国的霸权,那应该在几十年后就可以完成。但秦之所以能统一天下,其核心推动力必然是划时代的军事技术对六国形成了战必胜的碾压性优势。为什么历代史书没有将技术这个变量进行详细的记录,这源于两个因素:第一,始皇帝并不希望民众知晓实情,特别是山东各国的旧贵族,他们抱着复仇的决心,一旦知道获取军事技术的捷径,在巨大利益的驱使下必然会有人铤而走险,危及皇权,秦始皇收缴天下武器制12铜人就有这种意思,秦始皇把几十万秦军精锐驱赶至岭南,也是这种考虑;第二,将统一的功劳描述为秦制或秦始皇个人能力,显然更有利于天下的安定和皇权的稳固,始皇帝亦乐在自我陶醉之中。秦统一天下剿灭六国的时间是公元前230年起至公元前221年,仅仅9个年头击败了已经存续几百年的六个诸侯国,这不是农业时代同等物质技术条件下的所能达到的效率,秦国的军事技术,显然较其它国家已经有了碾压性的优势。

秦国在战国七雄中位于最西的陕西、甘肃一带位置,最接近于河西走廊,与犬戎部落相邻和杂居,这和他们的祖先本来就善于养马有深刻的关系,虽然处在东亚,但秦国先人依然是马匹从发源地中亚向全世界扩散过程中,东亚先发红利的最大受益者。秦人祖先曾长期和游牧民族混居在农耕和草原边缘,他们通过商鞅变法获取了农耕文明的基础性优势,由于生活在草原边缘最早获取了优良的马匹、骑兵及其战术等各种资源和技术诀窍,因此秦国的强大在于它是一个游牧——农耕的复合体,拥有山东六国所没有国家结构和认知结构。后来的历代王朝,无不都是尽可能把首都设置在尽可能靠近中亚的西安附近,这里既是中国本土陆权的核心区域,也是400毫米降水线的最西端,直接抵住丝绸之路和藏彝大通道,以便于承接欧亚大陆的文明压力和技术扩散。历朝历代对于臣民西行有着严格的限制,原因很简单,必须通过垄断商业和技术传播通道来实现政权的稳固。项羽显然并不知道掌控关中的真正意义和价值,而刘邦的汉帝国深刻的理解欧亚大陆陆权的意义,因此汉帝国得以享国祚405年。

面对以百年为单位的潮汐式的军事革命带来的冲击,一部分获取先发优势的力量集团,具备了统一天下的技术条件和能力;但面对来自中亚的游牧部落的冲击,做大自己的帝国实力,也是政权得以长期存在的唯一选择,这就是中国陆权一统天下的内在驱动力。东亚由于地处边缘区域,科技创新交流无法和中亚、中东和地中海相提并论,因此内在的博弈核心被定位在社会层面,人与自然界的博弈被简化和弱化。这种重社会博弈轻视技术发展的社会现实,逼迫皇权掌握更大更直接的社会博弈手段,来应对技术变化和外界环境的变化。但这也注定了,这种主要面向人类社会进行调整的博弈模式,在几百年的技术创新积累和气候变迁的双重打击之下,改朝换代始终难以避免。

面对以百年为单位的潮汐式的军事革命带来的冲击,一部分获取先发优势的力量集团,具备了统一天下的技术条件和能力;但面对来自中亚的游牧部落的冲击,做大自己的帝国实力,也是政权得以长期存在的唯一选择,这就是中国陆权一统天下的内在驱动力。东亚由于地处边缘区域,科技创新交流无法和中亚、中东和地中海相提并论,因此内在的博弈核心被定位在社会层面,人与自然界的博弈被简化和弱化。这种重社会博弈轻视技术发展的社会现实,逼迫皇权掌握更大更直接的社会博弈手段,来应对技术变化和外界环境的变化。但这也注定了,这种主要面向人类社会进行调整的博弈模式,在几百年的技术创新积累和气候变迁的双重打击之下,改朝换代始终难以避免。

天子观念的出现,源自1.3万年以来的初代农业文明认知共同体的发展,从原始的“萨满”、“巫”甚至动物崇拜到神的信仰都被建立起来,成为认知和社会运作的基石。但随着人类原始科学认知能力的进步,以及经过几千年的发展累积,人神同体的可验证性遭到质疑,这对于一些将自己异化成神的统治者,形成了巨大的认知危机和安全威胁。而随着历史的积累,人类也开发出了更为灵活和可拓展的社会机制。天不能塌下来,但天的儿子可以遵循人类生老病死的自然规律,只要再安排一个新的天子即可。大家还可以凭本事证明自己是天子,能者居之,得民心者得天下。

五德终始说:是中国战国时期的阴阳家邹衍(约公元前324年~公元前250年)所主张的历史观念。“五德”是指五行木、火、土、金、水所代表的五种德性。“终始”指“五德”的周而复始的循环运转。邹衍常常以这个学说来为历史变迁、王朝兴衰作解释。“五德终始”指这五种性能从始到终、终而复始的循环运动,邹衍以此作为历史变迁、王朝更替的根据。

中国古代文化对于皇权的智慧在于,居然在真正的大一统帝国出现之前,就已经出现了“五行始终说”。皇权天授和皇权更替被当作人类社会的“自然法则”而系统化、理论化。既确认了皇权的终极源头和绝对权威,又进一步确认了皇权更替的必然性和不稳定性。

历史现实和理论分析都带来一个难以回避的议题,皇权需要承担的责任和皇帝实际掌控的权力不匹配。皇家虽然有着尊贵和不可挑战是地位,但实质上只有皇帝和太子两人拥有正式的国家职务,相对于庞大的文官体系和军事力量来说,皇权过于孤单。而皇帝一旦出现闪失,其代价是整个皇族的覆灭,所以有时真是让皇帝感觉到获得的利益还是无法覆盖风险,唯一的办法就是尽可能把国家抓在自己手里。

如果考虑地方豪强有可能对皇权发起的挑战和制约,虽然这种挑战大部分时间是局部性的,但对于皇权而言,各个地方的豪强都在某个局部对皇权提出诉求,就是对整个国家的挑战。因此,皇帝和大臣为了解决国家面临的问题,都必须要在财政能力的基础上,尽可能多的削弱地方豪强的势力。毕竟再儒家体系的世界里,穷不是问题,只要能恰到好处的控制地方,只要安全收益可以覆盖成本,中央集权就可以不断加强。所以不仅皇帝希望集权的强化,文官系统也有同样的述求。

以董仲舒公元前134年提出“罢黜百家,独尊儒术”为标志,儒家攫取了中国古代国家意识形态的大统,距离孔子去世已经300多年了。孔子最成功的一点,在于构建了一个可拓展的家国一体的道德伦理系统,他甚至将一部分外在的可变因素如科技、自然灾害等等,都内化成特殊形式的道德结构,用一种最简单的家庭伦理模型,贯通了底层到贵族,中央到边疆,家庭到国家、自然到人文等包含一切的社会关系认知体系和操作系统,获得了最大范围的认可和拓展。这也许是一种最早的“群论”。

综合中国国家体制面临几个大的问题:

欧亚大陆陆权及东亚地缘格局问题

皇权与超大型国家的地方豪强包容统一问题

外部技术获取与亚洲北部民族迁徙

气候变迁带来的天灾人祸

实际上这些问题在国家文明类型出现之前,在文字出现之前就已经存在了。只是直到秦汉才有机会站在统一大帝国得视角来应对这些问题,做出取舍。面对欧亚大陆陆权的压迫,商和周一开始采取的策略是向东迁移,事实证明,这种策略也是有效的,因为游牧部落的侵入,难以撼动农业区的统治基础。周存在的800年,采取了分封诸侯国,形成了相对稳定的天下体系,秦的先人由于在周穆王平息叛乱过程中,得到陕西天水附近一块很小的地方叫做“秦”。秦人在这里生活了300多年,一面养马一面抵御西戎。公元前771年[2],犬戎攻破都城镐京,周幽被杀死在骊山脚下,历时352年的西周灭亡。秦襄公带着兵马赶来勤王救驾,并最终护送周平王到了洛阳,周天子看秦襄公有功,就封他为诸侯,并赏赐给了岐山以西的地方,从此秦国就成为了一方诸侯国,可是周天子给的土地还要自己去争取。秦国在战国七雄中位于最西的陕西、甘肃一带位置,最接近于河西走廊,与犬戎部落相邻和杂居,这和他们的祖先本来就善于养马有深刻的关系,虽然处在东亚,但秦国先人依然是马匹从发源地中亚向全世界扩散过程中,东亚先发红利的最大受益者。秦人祖先曾长期和游牧民族混居在农耕和草原边缘,他们通过商鞅变法获取了农耕文明的基础性优势,由于生活在草原边缘最早获取了优良的马匹、骑兵及其战术等各种资源和技术诀窍,因此秦国的强大在于它是一个游牧——农耕的复合体,拥有山东六国所没有国家结构和认知结构。

秦应对欧亚大陆陆权的方法,第一是做大自己,建立统一的王朝,以超大规模国家的优势应对不可预知的未来军事和科技的变化;第二是自己卡住欧亚陆权进入东亚的通道,因为秦作为受益者自己非常清楚,虽然陆权的到来压力非常巨大,但获取早期的技术、资源和信息,虽然不能确保自己战胜这些东西,但这种梯度优势足以形成对“关东六国”碾压性的优势,确保自己的统治。这和近代俄罗斯的扩张如出一辙,虽然俄罗斯在欧洲文明面前是落后和野蛮的,但碾压奥斯曼土耳其、大清帝国以及鲜卑利亚的少数民族,还是非常轻松的事情。

后来的历代王朝,无不都是尽可能把首都设置在尽可能靠近中亚的西安附近,这里既是中国本土陆权的核心区域,也是400毫米降水线的最西端,直接抵住丝绸之路和藏彝大通道,以便于承接欧亚大陆的文明压力和技术扩散。历朝历代对于臣民西行有着严格的限制,原因很简单,必须通过垄断商业和技术传播通道来实现政权的稳固。项羽显然并不知道掌控关中的真正意义和价值,而刘邦的汉帝国深刻的理解欧亚大陆陆权的意义,因此汉帝国得以享国祚405年。

秦统一天下,意味着中国本土的陆权结束,中国正式进入游牧——农业二元结构。对于农作区以外的西北、华北和东北,以农作为基础的中原王朝,并不拥有持久的控制能力,特别是当中原核心区域出现自然灾害和乱局之时,400毫米降水线之外的广大区域,对中原王朝就是巨大的负担和威胁。因此只需经营好核心基本盘即可。

这个时候儒家伦理系统的足够简单和低成本的两个优势就充分体现出来了。经营一个庞大的帝国,如何在保证资产负债表的平衡的前提下,尽可能的把整个帝国所有人同步到一套统一的伦理道德体系之中,是实现国家长治久安的基础。因此,皇权可以不下乡但孔夫子的门生可以下乡,孔夫子的门生可以成为皇权对抗地方豪强的工具,甚至这种工具在大部分时间里,还是免费和自驭的。孔子注重的是道德伦理,注重的是社会结构的秩序,特别是家国同构的伦理秩序的可持续性,皇权虽然不愿被任何人所绑架,但面对低成本驾驭天下的诱惑,皇权欣然接受了“德”对自己的约束。对于儒家弟子和地方豪强而言,对下层民众他们也获得了和皇权一致的好处,而且他们也有了“有德者居之”这个对抗皇权的工具,因此参与社会的主要力量都拿到了自己最想要的东西,而且它可以是稳定的、结构化的和可实践的,甚至对于家族的具体生活而言,它还是必不可少的和日常的。孟子说的“民为贵,社稷次之,君为轻。”标志着儒家思想的成熟,这种正反向逻辑、从上至下框定和从上至下约束的相互贯通,激发了下层对皇权和地方豪强的忠诚感,也增加了民众的获得感,儒家学说成为一个完善的逻辑结构。

但是中国特定的地理气候环境,以及对抗自然灾害的能力,决定了中国古代的盛世和乱世始终处于快速的切换之中。每次由天气变化引发的社会危机,都会带来巨量的人口减少和国家重构。面对巨大的受灾人群和巨大的社会撕裂,儒家以“德”为核心德社会秩序构建,对统治者、地方豪强和民这三个层次的人群都是最好的安慰剂和解决方案。杀戮和死亡令人疯狂、绝望,但儒家相信,只要人性没有完全泯灭,社会各个层次的道德终将重建;只要社会还有一线生机,道德必然是所有人行为的底线约束;只要太阳还能升起,道德之光必将普照人间。

下面这张图[3]反映的是秦统一天下以来人口因战争和自然灾害变动情况,实线为中国,虚线为西欧。儒家思想确实是陪伴着我们这个苦难的民族一路砥砺前行,没有儒家,这两千年来我们民族不知该怎样熬过。儒家用“德”来应对天灾人祸以及外来技术、外来文明的冲击,这种过程持续了两千年,不可谓不成功。

由此,东亚地缘面临的几个大问题,都被儒家以“极简”的方式解决,儒家的败亡,是另一个悲剧的开始,这根本上说,与儒家无关,但这锅还得儒家来背。

自秦以来中国人口变化趋势但儒家无论怎么辗转腾挪,都无法解决中国社会中面临的几个核心问题,特别是近代科技革命、工业革命以及沙俄作为西欧文明二传手,对东方民族的碾压,迫使东亚文明被动的做出了应对,而现代文明的发展,也拉动了亚非拉落后国家民族的发展。自欧洲结束中世纪开始,人类与自然的博弈能力就有了巨大的提升,欧洲也许不是唯一策源地,但欧洲稳健的人口曲线以及后来的发展,还是体现出了西欧自11世纪以来,对人类文明基础和持续的推动力。

自秦以来中国人口变化趋势但儒家无论怎么辗转腾挪,都无法解决中国社会中面临的几个核心问题,特别是近代科技革命、工业革命以及沙俄作为西欧文明二传手,对东方民族的碾压,迫使东亚文明被动的做出了应对,而现代文明的发展,也拉动了亚非拉落后国家民族的发展。自欧洲结束中世纪开始,人类与自然的博弈能力就有了巨大的提升,欧洲也许不是唯一策源地,但欧洲稳健的人口曲线以及后来的发展,还是体现出了西欧自11世纪以来,对人类文明基础和持续的推动力。

儒家伦理体系建构的基础社会系统及其国家形态的最高形式——大清帝国,在甲午海战被小日本打败,丢了性命,却一直秘不发丧,直到一战结束的1919年巴黎和会期间,底层知识分子和民众才知道,儒家体系早已落后于世界潮流,早就在1895年的甲午战争中被扔进了故纸堆。大清的遗老遗少们,1906年就结束了科举,还早早的开设了新式学堂,早早的把子弟送到东西洋,学习现代科学技术,他们的勇气和自我否定的气魄值得尊敬。而在一百多年后,反而有一群比1900年的满清遗老遗少更加顽固不化的“逆行者”,觉得搬出孔圣人来为现代社会定规则是伟大的历史创新。

某种意义上,儒家最终沦为利益阶层实现群体控制的工具,这是很多人对儒家的看法,但其实儒家的认知框架也控制了统治者。虽然这是一个复杂、扭曲的过程,但孔圣人既然享受“万世师表”的盛名,也就应该一丝不苟的承担起历史和现实的责任与责难!因为这个锅,别人没法背!

人类的终极博弈对象是宇宙本体,而不是社会本身。儒家的缺点在于过度夸大了社会性博弈的价值,对人与自然的博弈置之不理。用现代术语表达,就是儒家假设人类社会在一个没有技术进步的环境中发展,所有人只需尽情发挥社会博弈的聪明才智,而无需考虑自然与技术的外部性影响,因为儒家把这些因素主观的内化为“德”!从上图中国古代人口和西欧人口数量变化的对比,可以看出,儒家伦理作为一种东亚地缘视角下解决问题的手段,其能动性和博弈效率非常高,每次天灾人祸之后,社会的恢复和发展非常迅速,非常有效,而且在前代的基础上,都还有一定的提升。这对于东亚文明,抵御游牧民族的冲击起到了非常好的安全垫的作用。无论是元和清两代游牧渔猎部落入主中原,都是不得不顺应了东亚伦理秩序。特别是蒙古人,作为叱咤欧亚大陆的强势政权,眼界不可谓不开阔,但忽必烈还是不得不顺应了前代的统治秩序。

当然,我们现在可以站在上帝视角看待欧洲的发展。一个社会如果存在技术生成动能,由此带来的效率提升的部分可以缓解社会矛盾、提升认知水平、提高冗灾能力,由此社会生产力和社会结构也会处在进步的趋势上。轴心时代看待世界的差异和希腊哲科相比,一开始可能区别不大,甚至因为儒家对“科技”的“内化”和“简化”,儒家甚至一度占据优势。但科技才是人类社会持续发展的动力,但儒家恰恰是拿掉了这种持续存在和发展的动能,甚至把这些东西当成奇技淫巧加以批判,掩盖了人类社会科学技术是第一性的事实。

儒家妄图通过社会建构替代人与自然的博弈,站在人类问题的制高点看这种企图,简直是螳臂当车,错误的理解了宇宙、人类的本质。轴心时代的顶级玩家,不应该犯这样的错误!但站在中华文明的角度看,它能够维持将近两千年,生生不息,这也足够伟大。因此作为中华子孙,既不可妄自菲薄,也不可过度拔高儒家思想对我们民族的贡献。毕竟现在我们又从农业文明进入了工业文明,社会的底层逻辑再次发生了根本性的变化。

制度建构的本质是物质资源、权力资源和社会资源的重新排列组合,这些社会资源的排列组合并不引发科技和认知的提升。只有在科技范式突破的情况下,它们才会呈现出数量暴增和能级暴增的社会博弈能力的跨越式增长。例如同样是冶铁,农业文明时代铁制品和工业时代的铁制品,它们的产出能力,就是质的变化。农业时代的铁制品,就只有农具和兵器为主的工具类产品,而到了工业时代,钢铁制造的蒸汽机、火车、现代火炮这些生产资料,实现的是超越人力的机械化大生产,这些工业产品的价值和威力都是农耕文明永远不可企及的。

科技才是人类社会的第一性,社会博弈只是副产品。儒家通过锁定社会发展的科技维度,简化了社会管理的难度和复杂度,将所有社会关系简化为家庭伦理关系,将所有矛盾简化为“德”的不充分性或缺,将权力转变成血脉压制和传承,站在工业文明的立场上,显然这是一个扭曲的价值观。

人类的终极博弈对象始终是宇宙本体,人类结成社会的形式,只是为了以结成更大的协作群体,提供一种组织化、产业化、分工合作的能力与自然博弈的展开高级博弈的形式。人类不应过度强调社会恶性博弈的合理性,当今人类应该为争取对宇宙本体的博弈再上一个台阶,土地、能源、矿产资源这些东西只不过是人类技术进步的垫脚石,往前走一步,这些东西都不过是人类的一种自然权利,未来人类可以合成一切,制造一切,除了人性!

儒家文化的现代意义并非与生俱来,而是现代科技概念的注入,使得儒家文化的内涵被现代科技文化所填充。很多人以为传统文化既然包含现代科学技术文化的因素,那么儒家也可以使得中华文明在这个时代再次伟大,再次复兴,这是完全错误的!中华民族的崛起都是科学技术及其未来形态的崛起,绝对不会是儒家学说的回光返照!

秦代其实已经很好的解决了中原核心农业区的整合问题了(包括越南),并逐渐的整合东南区域。在此基础上,儒家建立了一套如何维持这些区域平衡的理论和方法,经过两千多年的运作,效果非常完美。但秦以后的中原王朝对核心区以外的区域如东北、西北、华北和西南的统治一直处于随机变化的状态。如何站在欧亚大陆的整体视角,整合东亚极其周边的文明,这是孔子和儒家无论如何也观察不到的东西。但这种视野恰好是蒙古和满清所具备的。而且近代史的发展证明,元清两朝对新疆、云南、西藏的整合对于后来应对沙俄崛起,以及1840年以来的世界之大变局,何等重要。

蒙古和满清之所以拥有欧亚大陆的整体概念或者某种程度的认知,在于他们和他们的祖先曾经在欧亚大陆的北部不断的迁徙,不断的与各种迁徙的人群进行地理人文信息的交流,久而久之,反而对欧亚大陆的整体格局有了更为全面的理解,与此相比,儒家逐渐固化和仪式化,甚至走进了身心(裹脚和心学),却没有机会到世界各地看看。这就是认知差异和格局的先天性缺憾。

当俄罗斯帝国形成之后,中国历史的游牧——农耕二元结构,正式升级为中国的所谓北方问题。在俄罗斯封闭中国北方边境之前,中国面对“散装”的游牧部落是难以有效解决问题的,因为欧亚大陆的寒带区域意味着无限广大的战略纵深。但俄罗斯的到来,使得游牧民族失去西伯利亚作为缓冲地带,葛尔丹这是这种现代国家机制的牺牲品。但是,俄罗斯帝国的扩张,本来和中国有着长期共轭关系的满蒙民族极其他们在鲜卑利亚的附庸,遭到了俄罗斯的碾压。满蒙对中原地带以外的强力控制,可以说为中国应对沙俄崛起,赢得了一线生机。看一看黄俄罗斯计划[4]的压迫感,才会理解满蒙两族在中国历史上的特殊贡献。

沙俄意图占领喀什到海参崴连线以北的所有区域终将面对沙俄如此咄咄逼人的态势,儒家是无法理解的。还好,乾隆在极其短暂的窗口期,完成了对新疆的统治和治理,而西太后在最后的关头,也支持张之洞,收复了新疆,这是两次小概率事件的重复发生,真是天佑中华。

沙俄意图占领喀什到海参崴连线以北的所有区域终将面对沙俄如此咄咄逼人的态势,儒家是无法理解的。还好,乾隆在极其短暂的窗口期,完成了对新疆的统治和治理,而西太后在最后的关头,也支持张之洞,收复了新疆,这是两次小概率事件的重复发生,真是天佑中华。

对于中国而言,只要欧洲依然是世界科技创新的中心区域,俄罗斯凭借靠近西欧的位置优势,就有更大的可能更早获取先进技术,充当二传手的角色。中国在被陆权和海权二重挤压的情况下,会有较大可能不得不接受俄罗斯的二传手角色,而不愿意直接接受欧美最新的科技和社会演化结果,因为总感觉欧美不可靠,飘逸于海外,有些技术和社会演化,跨度过大,难以接受。相反,俄罗斯作为直接的邻居,对来自俄罗斯的经济、文化和军事渗透,是直接和不可阻挡的,中国不得不接受,而且俄罗斯相对落后,经过俄罗斯二次传递的欧美文明,对于更落后的经济体来说,文明跨度似乎更小从而更容易接受。

中国的国家治理走向集权,是由中国在欧亚大陆的地缘引发的,是外界压力和自我强化双重作用力的结果。对于中华民族的生存和发展起到了至关重要的作用,奠定了我们今日之一切。

但是进入科技时代,儒家这一套,显然是农业文明的产物,无法跟上时代脚步。科技是人类社会的第一性,人类博弈的终极对象是宇宙本体,抓住这个本体的核心,科技才有可能发展,人类未来才有可能长期生存。从这个意义上说,古代的儒家和现今 的科学都是如出一辙,都是为了生存。

一味的将历史责任归结给儒家也是没有意义的。大家现在都知道了科技竞争才是当今世界的潮流和社会发展的力量,但现实中,各种利益群体,都在夸大社会博弈的必要性、紧迫性,将国家的成败归结为领土问题,意志问题,这显然把自己放到了两千多年前的轴心时代。

欧洲的长期稳定繁荣,在于他们始终将科技的发展放在社会博弈之前,这就契合了宇宙本体才是人类终极博弈对象这个命题。

到底是与天斗还是与人斗?这是中国古代文化和雅典哲科文化一开始就走上的不同道路。现在看,与天斗还要与小人斗,这就是人类历史的现实。