如何看待皖北民间小调这一群众喜闻乐见的艺术形式?

RT.

农村的老头老太太没事干,看点家长里短的事。

民间小调的故事,很可能就发生在他们身边,代入感强。

旋律简单,朗朗上口。多数曲调是传统曲牌改变,如打枣儿、梆子腔等。

人物风趣诙谐,越看越爱看。

黄而不淫,比看毛片有意思。

我小的时候看过很多部,演员和他们的名字还历历在目:薄战士,刘晓燕,方雪燕等几个人经常在一起拍一些剧情向的片子,也有满满正能量的,比如唢呐杏花女(浪子回头),缺德媒人乱配婚(这是个悲剧),雨晴泪(小姑娘好漂亮,后来我才知道是快乐星球的吴佳佳),还有下乡养驴扶贫的女大学生,穷光蛋闯上海,等等等等,既有雅也有俗,城市生活乡村生活兼顾,艺术性也不错。当然,也由我们喜闻乐见的(jiefuxixiaoyi)这种类型的负能量片子;

另一个是荆献顺,荆丽君等人的一批(几乎都姓荆),这一批主要以农村生活为主,以(jiefuxixiaoyi)为主,比较喜闻乐见,背景几乎都是农村生活,男女感情,正能量不是很足,艺术性没上一个高,但也有着老来难,倒霉的小偷,武大郎系列等不错的作品,很有创意和笑果,抨击农村中不赡养老人等丑恶现象,还是可以的。我不知道这两批人是什么关系,但是他们是有合作的作品的。

总之,这些民间小调的演员演技都很高,贴地气,农民很喜欢。就是有些作品内容不堪入目而已,总体还是不错的。就是好几年没看了,不知道这几年有没有新作了,网上也难得找到消息。希望他们能继续下去。可能看惯了高雅艺术的大部分知乎用户看这些作品会觉得粗俗,但是看进去就会发现农民演员们可爱的生活。我觉得他们是真正能够反映农村的一批人。

准确的说,是皖北小调。

关于这种艺术形式已经有很多分析,如网易浪潮工作室在相关回答中提到:

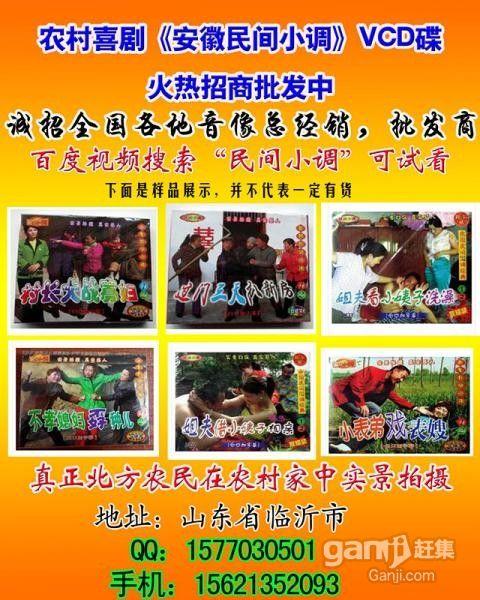

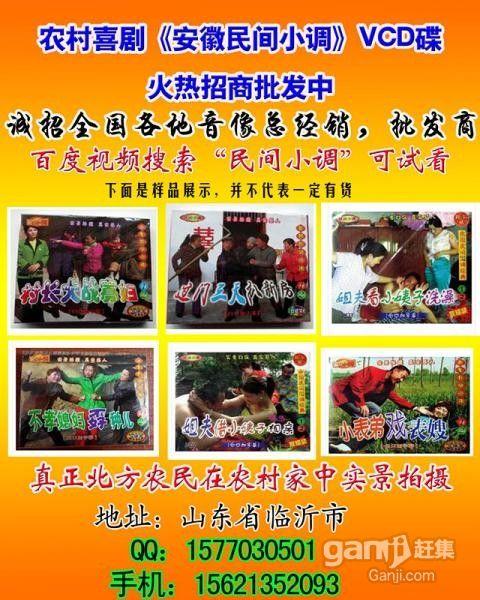

事实上,这种小调不仅流传于皖北,准确的说,是流行在苏鲁豫皖交界。而内容多半描摹乡野艳情淫事,主题又特别集中在姐夫小姨子、公公儿媳、弟弟嫂子、寡妇偷汉等“乱伦”方面:

事实上,这种小调不仅流传于皖北,准确的说,是流行在苏鲁豫皖交界。而内容多半描摹乡野艳情淫事,主题又特别集中在姐夫小姨子、公公儿媳、弟弟嫂子、寡妇偷汉等“乱伦”方面:

是不是很辣眼睛!!

是不是很辣眼睛!!

为什么这种小调普遍集中于苏鲁豫皖交界,而不是别的地方,我个人有个不成熟的观点,这是这片中原淮海地区,长期以来社会贫困化、流民化以致最后伦理失序的结果。

淮海地区在古代,长期遭受战乱和水患,宗族破碎、人口流离、家园倾覆,使得此地根本没有一个良好稳定的农业生产环境,土地也因为水患带来的盐碱化而无法正常耕种,这造成整体社会的贫困化。由于人口变动流离极大,所以稳定强大的宗族组织无法维持下去,人们不断迁移、逃离,个体陷入原子化成为流民;加上经济贫困,文教不兴,也根本没有较为品性优良的族长、士绅来维持地方秩序。

宗族组织乃至其上的地方政治文化权威的缺位,导致原有的用于调整宗族内部长幼尊卑秩序的儒家伦理已经无法延续,整个社会就呈现了伦理失序的局面,于是姐夫小姨子、公公小姨子等事实上在儒家层面是家族关系中忤逆不道的段子就堂而皇之流传开来,成为民间曲艺的主题,也成为颠沛流离的生活中,贫苦乡民百无聊赖的精神消遣之一。

当然,这不是说其他地区没有这类曲艺,但其他地方因为士绅阶层的存在,可以对这些内容进行纯化与雅化,而在淮海地区是不可能的。

我甚至认为,至今流传在这一带的婚礼葬礼脱衣舞等低俗表演,也是这种伦理失序的结果。因为儒家传统中,婚礼、葬礼都极为严肃,婚丧嫁娶皆是涉及家族变动的大事件,岂可大肆亵渎?若还记得祖先,岂非是对先人之大不敬?

一家之言,欢迎指正。

应该和云南的老司机系列性质相同吧

安徽阜阳人,耳闻目睹,略表拙见。

所谓安徽小调,应该是流行于皖北地区的民间曲艺,在皖北以外的安徽地区,基本没有分布。

其内容以农村家长里短,奇闻异录为主,往往在农村实地取景,以短剧集的形式呈现。

具体分类不一而足,但基本比较俗,不过倒也符合面向当地农民播放的定位。

值得注意的是,虽说俗,但俗的程度也有所不同。有些是土里土气的俗,有些是掺杂着与主流价值观相悖的庸俗,滥俗。不可一概而论。

比如有的剧集就主要讲述农村的老人的孝敬问题,妯娌之间关系处理问题,穷富人待人处事的善恶问题,这类剧集的俗,往往体现在取景,唱腔,用词,以及其主要关注对象为社会最底层的农村人物。

我看过这类剧集,所以也有些印象。

比如有讲从农村走出去,小有成就“大老板”,乔装打扮装寒酸。回农村娶先前定婚的未婚妻,却遭到新娘家人的嘲讽和勒索。在这个过程中,有一位心地善良的姑娘帮助这个穷酸大老板,最终和这个穷酸的大老板结成美好姻缘,并特意到之前的未婚妻家炫富,引得他们懊悔不已的故事。

也有不孝子女虐待老人,最终在雷雨天被劈死的故事。

剧集中的人物刻画都完全来自农村真实人物,所以比较真实立体,而且前后反差极大,结果大快人心,极具艺术张力。

故事结局也许显得荒诞,却反映了农民朴素的价值观,挖苦刻薄势利,相信天道轮回,善恶有报。

有些剧集则会讲到违背社会道德和伦理秩序的风流韵事。

比如,当地人所称的“二流子”拈花惹草,农村妇女和懒散劳动力通私情等等。这些剧集的俗,除了具有前面提到的俗的原因之外,还在于他们讲的故事,上不了台面,并且剧情,台词滥俗。

不过,这些剧集还远远未达到淫秽色情的地步。并且从农村的保守风气来看,这些剧集如果出现了超出伦理道德边界的元素也肯定不会被农民,也就是他们的主要观众所接受的。

剧集讲述这些故事,满足了人们调侃猎艳的好奇心,同时又会在剧集的结尾,让这些事情公之于众,接受批判。

虽然这些剧集显得庸俗滥俗,但仍然没有偏离基本的道德底线。并且可能还能够起到放松人们的心情,并进行道德教化的作用。

相对于主流的故事叙述方式而言,这种方式反而可能更容易被农民所接纳。

还有剧集则关注在农村中以一种奇闻异事的形式存在的群体,即一类憨,傻 ,智障人群。

这类人群在城市中,并不具备被关注的空间,因为他们可能会有社会福利机构的救济,其憨傻之事的展现,对于城市的主流媒体和电视观众而言,完全是荒谬可笑,不值得关注的。

但是在信息相对闭塞,审美水平并不高的农村而言,他们往往能够成为茶余饭后的谈资笑料。

所以这类剧集的往往是将他们的奇闻异录,夸张放大给农村农民看。这些人的现实生活往往是跟脏乱差,傻笨憨等一些词联系在一块儿的。在经过艺术加工之后,往往会被进一步地夸大,所以就显得更加的俗,甚至是低级趣味。

或许前两种表现内容还具有一定的积极意义 ,而最后一种表现内容,则只能起到一种满足人们低级审美的娱乐功能。

不过,这也折射出了农民对于这类弱势人群的微妙心理以及在巨大的城乡差距之下,这类弱势人群在农村的生活现状。

这类剧集的俗与内容有关,在一定程度上很难不说与曲艺表现形式不无联系。

皖北地区受中原文化影响极大,豫剧在农村极为流行,农村的老年人和中老年妇女几乎人人都能哼两句,受欢迎程度由此可见一斑。

如果你听过这些民间小调的话,就能感受到这类民间小调与豫剧腔调联系紧密,即起调高,声音高亢。

在流行文化方兴未艾的今天,无论人们愿不愿意承认,其实戏曲已经在年轻人的心中落入到了俗套,由豫剧腔调演化而来并掺杂了许多当地土语的民间小调,更不可能与俗撇开联系。

虽然就其本质和根本主题而言,并不能将其完全判定为庸俗,滥俗。但在主流的价值观看来,这类民间小调的最大特点就是俗。

这类作品的产生,肯定有其滋生的土壤。当人们对这类作品嗤之以鼻的时候,我们也有必要从更深的角度来剖析这类作品产生的社会根源。

皖北地区地处中原,以平原为主,历史上长期是战乱区,泄洪区,人口密集区,所以经济基础、文化基础都十分薄弱。

建国以后,皖北地区的自然禀赋,人口密度以及社会经济状况就决定了计划经济体制下,对于当地的经济社会发展的政策定位就不是工业化,这一地区也就不可能是经济发达的地区。

改革开放以后,资源流动的限制逐渐放开,皖北地区最主要,也最丰富的劳动力资源开始大量外流,留守人群成为了坚守农村的主力。

经济的欠发达带来的是当地人民受教育水平的普遍不高。因为没有接受过系统的教育,大批的人早早辍学,只能到餐馆、工厂、建筑工地谋生。

在青年人,中年人普遍外出的背景下,家中只有老人,妇女孩子留守成为了最普遍的现象,留守群体在农村的生活是剧集的主要素材,留守群体也是剧集的主要受众。

3G网络,移动智能手机,电视卫星接收机尚未普及之时,这类农村的留守人群的主要娱乐方式就是看电视,说是看电视,但是以天线电视机的接收能力,往往只能接收到,安徽省内的电视台,以及本县甚至周边乡镇“小作坊式”的电视台。

这类电视台为了吸引留守人群的观看,就大量地播放这些非常贴近农村人民生活,由豫剧唱腔演进而来的民间小调。

与此同时,越来越多的影碟机进入到了农村家庭之中,光盘刻印技术的市场化更是使这些剧集的制作、发行变得十分容易。

所以大致在2005年到2012年期间。这类小调在安徽北部的影响力得到了极大的提升。

虽然基层农民的数量众多,但难以获得发声渠道,也就难以获得社会的关注。这些民间小调恰恰反映了在从农民获得了发声渠道之后,真实的情感和世界观在经过艺术加工之后得以公开地向人们展现的现象。

我不否认这些民间小调存在着庸俗的成分。

但在过去的30多年之中,中国的工业化和城市化得到了迅猛的发展,正是这样底层的人们的奉献和劳动支撑起了这样的繁荣。

我们现在日益美好的生活,绝对有这些人的血汗付出。

如果不是真真正正的生活在他们中间,你很难体会到你在课本中所学到的,计划经济体制下,农民对工业化的巨大牺牲和改革开放以来,中国人民的勤劳朴实创造了巨大的物质财富。

也许是你身边的老人关于1960年时饥饿的恐怖记忆。

也许是你的老师告诉你,他年少之时为了城市户口和商品粮有多么刻苦地学习。

每当我想起这些事儿的时候,既感到心酸又感到庆幸。

不过,当那些记忆被越来越多的人遗忘,当那段历史渐渐地只成了白纸黑字之后,我想人们应该学会理解和感谢。

这就是我们的国家,这就是最基层的民众,这就是时代大潮中为社会精英所主宰的主流语语中,人民群众自身故事艺术化表达的昙花一现。

最后进行总结,如何看待安徽民间小调?

由于豫剧腔调演化,掺杂地方口语,存在着艺术夸张和庸俗成分。一段时期盛行,但随着人口更迭和人们精神世界的改变,也必然会走向消亡。是主流发声渠道对底层农民关注不多的大环境下,农民讲述自己的故事,并引起了一定影响的实例。反映了最底层农村人民的现实生活和朴素价值观。