有哪些纯靠台词和演技撑起来的精彩电影?

不要特技不要大场面,要给人看完感觉酣畅淋漓的。故作高深莫测和枯燥乏味的就算了。就要看飙戏(????ω????)感谢大家推荐了这么多好电影,最近可有的看了!谢谢!

《十二怒汉》(12 Angry Men)是由米高梅公司制作的一部黑白电影,由西德尼·吕美特执导,瑞吉诺·罗斯(Reginald Rose)编剧,亨利·方达、李·科布、马丁·鲍尔萨姆等人主演,于1957年4月10日在美国上映。

其中主演亨利·方达就是简·方达的父亲。

由于这部电影未能盈利,亨利-方达从未收到他的延期工资。尽管有此挫折,他一直认为这部电影是他所拍的三部最佳影片之一。其他的是《愤怒的葡萄》(1940)和《牛郎织女》(1942)。

法庭上,对一个被指控杀害父亲的十八岁男孩的宣判正在进行,而最后的审判还需要考虑此次由十二个人组成的陪审团的意见。

这十二个人各有自己的职业与生活,他们当中有巧舌如簧的广告商、仗义执言的建筑师、正义勇敢的上班族、歧视平民的新贵族、追求真相的的钟表匠、精明冷静的银行家、只赶时间的推销员。每个人都有自己思考和说话的方式,但是除了亨利·方达扮演的建筑师之外,其余的人都对这个案子不屑一顾,在还未进行讨论之前就早早认定男孩就是杀人凶手。

一切的证据都显示男孩是有罪的,大家觉得似乎毫无讨论的必要。但第一次的表决结果是11对1认为男孩有罪,按照法律程序,必须是一致的意见、也就是12对0的表决结果才会被法庭所采纳。

首先站出来赞成无罪的是8号,由于8号的坚持,也随着对三个关键证据的科学推测,赞成无罪的氛围开始在其他十一个陪审员之间扩散。对男孩是否有罪的表决也开始出现戏剧性的改变:11对1、9对3、8对4、6对6、3对9、1对11。

最后,通过了各种不同人生观的冲突,各种思维方式的较量,所有的陪审团员都负责任地投出了自己神圣的一票。终于,12个陪审员都达成了一致意见:无罪!

对于本片的分析,我分成视听语言和法律思想两个方面来展开。

其中法律思想方面的分析主要来自于我找到的相关参考文献《证伪方法、经验法则和心理因素——以影片<十二怒汉>为分析文本诠释“排除合理怀疑”在陪审团制度下的运作要素》,作者是中国人民大学法学院和中国政法大学刑事司法学院的张雪纯、葛琳。

我们先说视听语言的部分。

对于一个导演而言,在一个封闭空间内完成两个小时的、以对话为主导的电影是一场灾难。

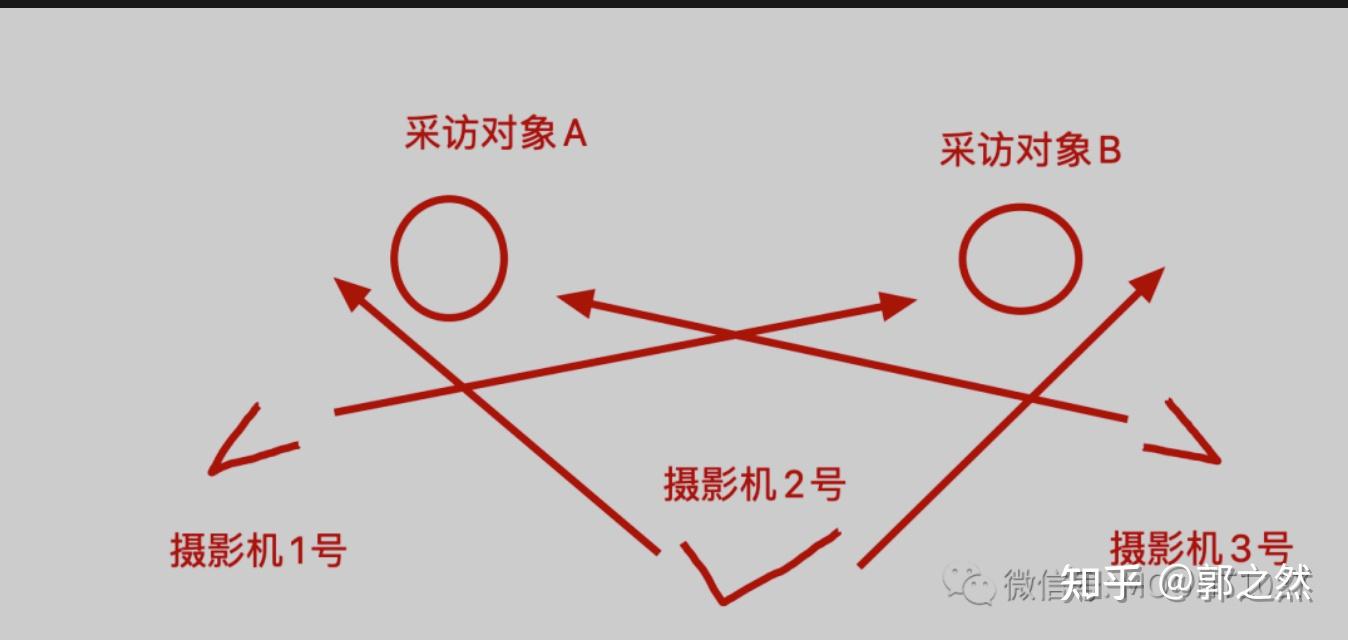

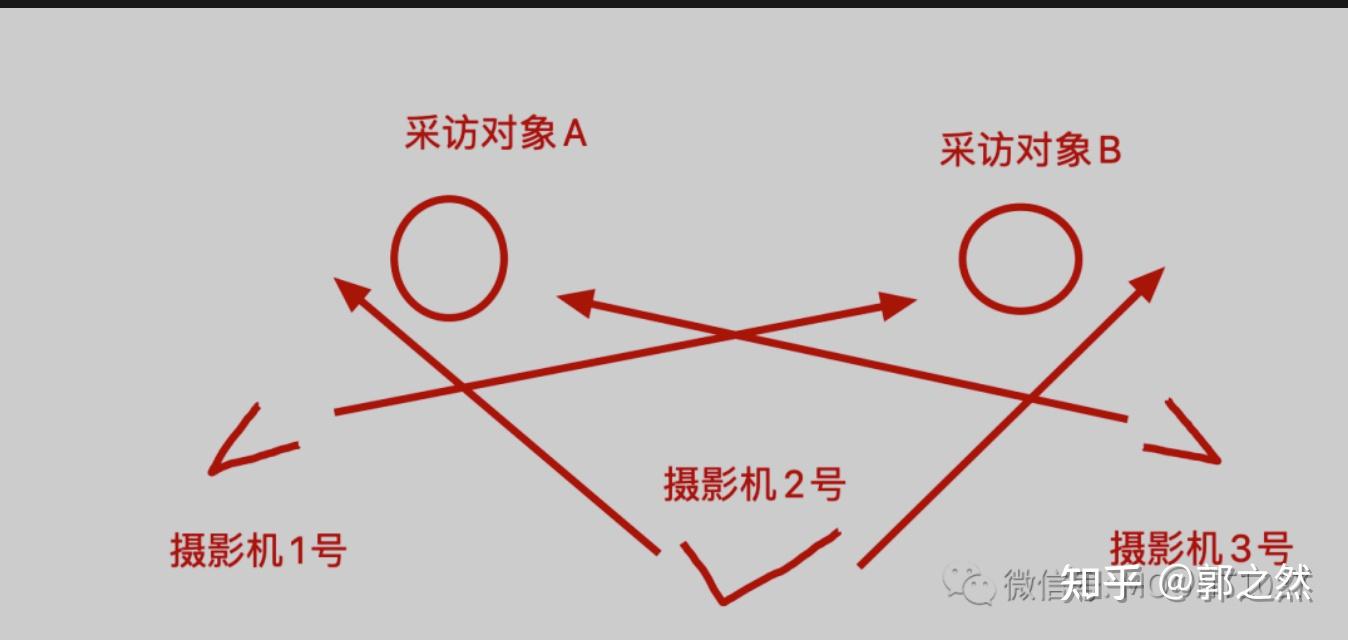

这么做很难的一个核心理由是,我们都看过采访、访谈,这些谈话类节目最典型的机位,也就是放置摄影机的方式大概都是下图这样(图片选自我的gzh)

其中摄影机1号完成对采访对象B的拍摄,摄影机3号完成对采访对象A的拍摄,摄影机2号完成对两个人,即双人全景的拍摄。

其中摄影机1号完成对采访对象B的拍摄,摄影机3号完成对采访对象A的拍摄,摄影机2号完成对两个人,即双人全景的拍摄。

所谓的「正反打」这个术语,也就是说你先拍A再拍B,或者先拍B再拍A的过程。

谁被先拍到,这个镜头就是「正打」,谁被后拍到,这个镜头就是「反打」。

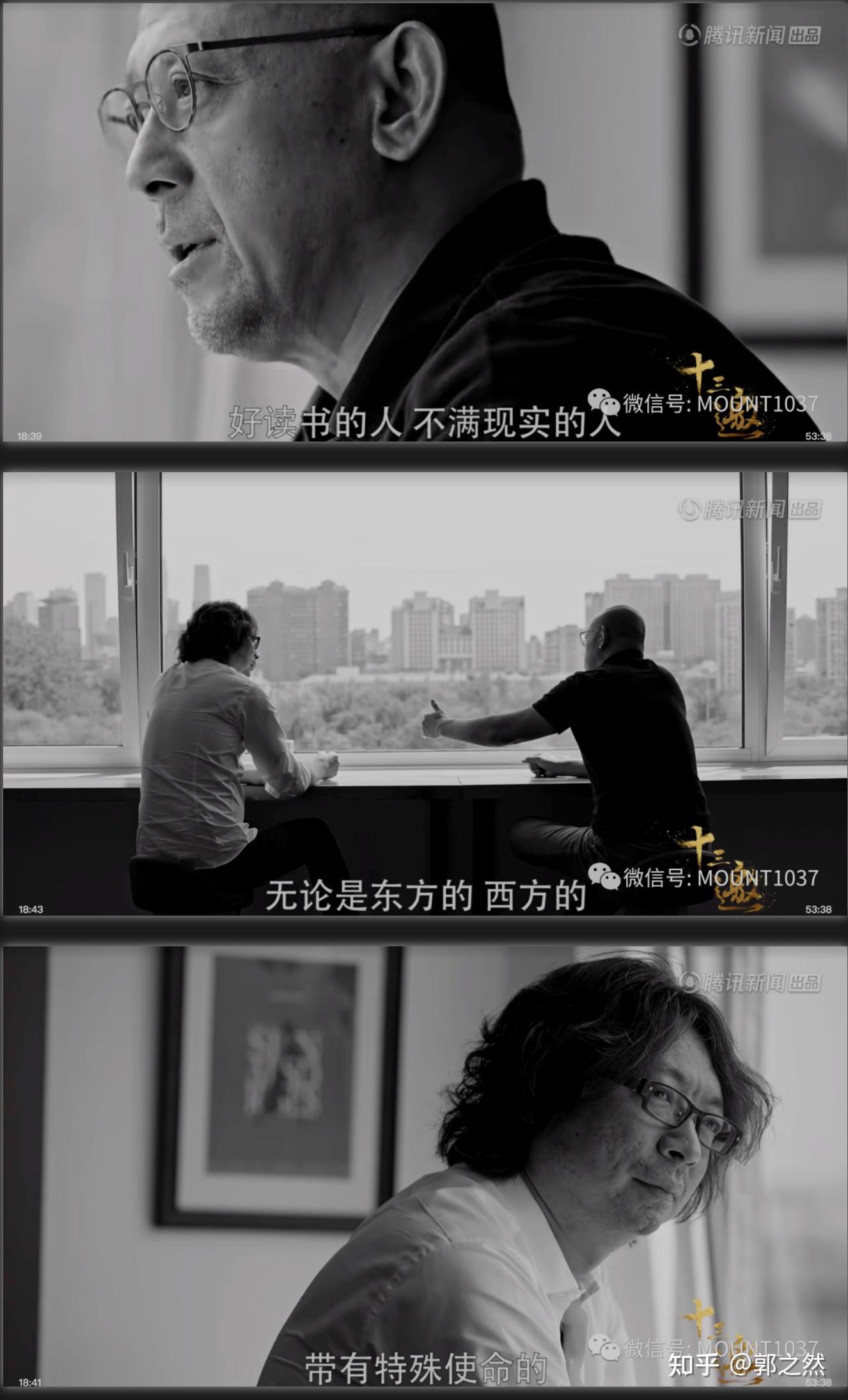

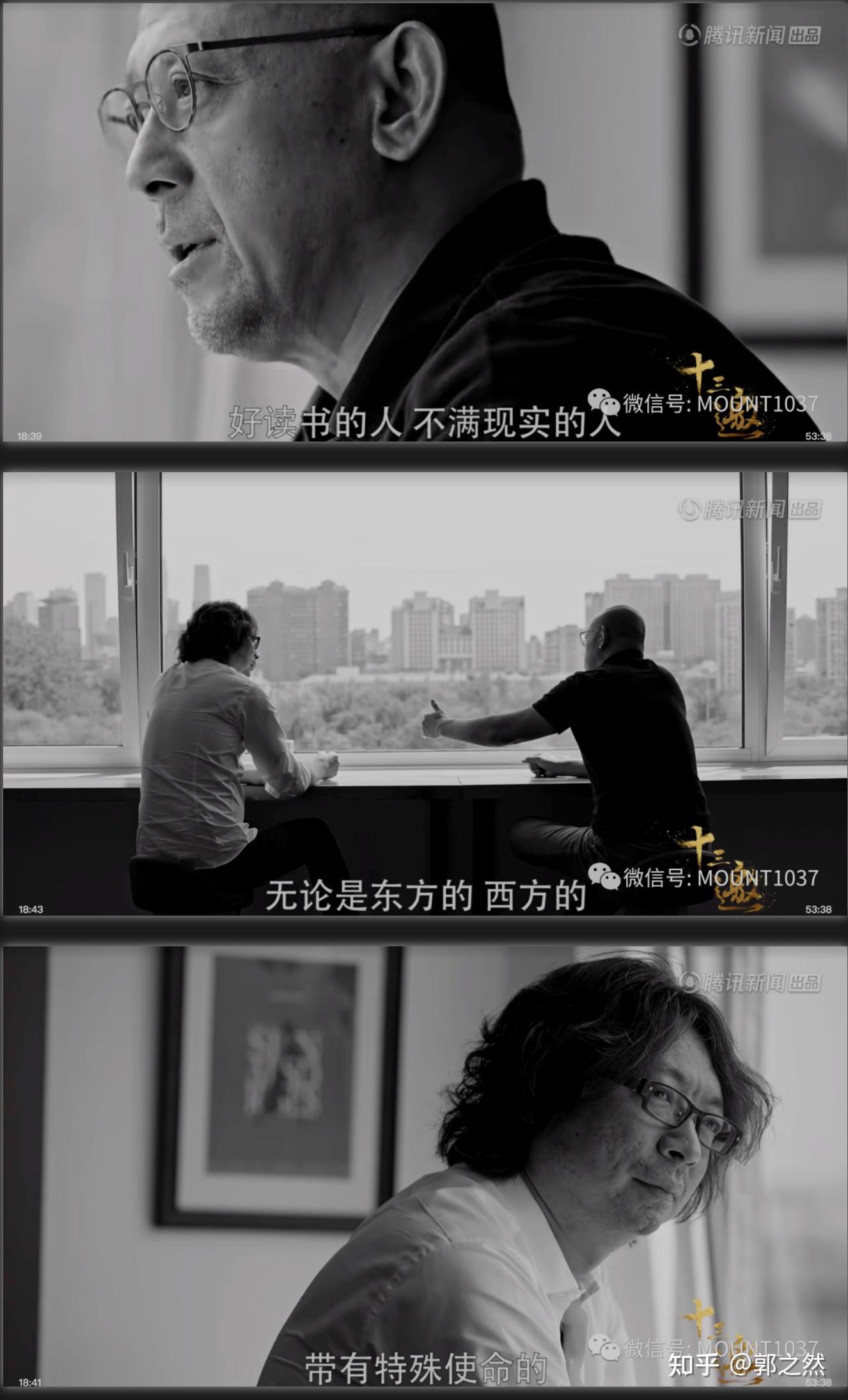

比如下面三张截图,分别对应的是一段访谈中1号机,2号机,3号机拍到的画面,这也是电影中常见的对话戏的起始三机位体系:

访谈类节目可以一直这么拍下去,因为观众的重点并不是你怎么切镜头和你的机位安置得有多巧妙。

访谈类节目可以一直这么拍下去,因为观众的重点并不是你怎么切镜头和你的机位安置得有多巧妙。

但是电影不行,电影的戏剧感要求了,作为导演,我们必须去想,怎么样分布机位才可以让观众更好地沉浸在剧情里,觉得这不是讲相声,而是看一场电影。

这些设计,我们统称为「视听语言的多样性」,意思是,让对话的拍法变得丰富起来,而不是像一潭死水。

这是《十二怒汉》做得特别好的一点。

对于本片而言,除了我写的部分,我也给大家一个思考的方向,大家可以从这些方向去想导演在这部电影里做了哪些努力:

景别拍摄角度拍摄高度镜头运动演员调度焦点变换剪辑

就全片而言,在影片开始时,摄像机都位于眼睛以上的位置,并使用了广角镜头,以使拍摄对象之间的距离看起来更大。

随着影片的进展,摄像机滑落到眼睛的高度。

随着影片的进展,摄像机滑落到眼睛的高度。

到了影片的最后,几乎所有的镜头都在眼睛以下,用特写和长焦镜头拍摄,以增加观众因为长时间观看而与演员可以共情的幽闭恐惧症的侵袭感。

到了影片的最后,几乎所有的镜头都在眼睛以下,用特写和长焦镜头拍摄,以增加观众因为长时间观看而与演员可以共情的幽闭恐惧症的侵袭感。

同时,导演还借助了角色的行为让镜头有突然的运动,比如下面这个角色起身给了镜头一个跟着起来的动机。

同时,导演还借助了角色的行为让镜头有突然的运动,比如下面这个角色起身给了镜头一个跟着起来的动机。

而借着这个动机,镜头沿着轨道向后拉,把构图变成了一个过肩镜头,省去了直接切得不连贯。

剪辑方面,在几乎所有电影中都经常使用的捅声法(J-CUT)和拖声法(L-CUT)也对本片的视听语言多样性有很大贡献。

剪辑方面,在几乎所有电影中都经常使用的捅声法(J-CUT)和拖声法(L-CUT)也对本片的视听语言多样性有很大贡献。

在下面这个镜头上,亨利·方达饰演的角色刚说完话,在画外有一个角色接过他的话头,这时镜头还停留在亨利·方达这里,而下一个镜头就延续性地切给了说话的人,这样的剪辑手法就叫捅声法,即下一个镜头的音频先侵占这一个镜头的音频,再剪接镜头:

而拖声法,就是反过来,上一镜对话尚且没有完全结束就先切给下一镜,让下一镜等对话结束,这个技巧同样发生在这段对话里:

而拖声法,就是反过来,上一镜对话尚且没有完全结束就先切给下一镜,让下一镜等对话结束,这个技巧同样发生在这段对话里:

此外,还有音乐的使用。

此外,还有音乐的使用。

本片对音乐的使用极为克制,音乐只在剧情有重大转折的地方出现。

比如从11-1/有罪-无罪的投票结果变成10-2/有罪-无罪时(31:04)

比如下雨后,投票结果变为3-9/有罪-无罪时(1:17:50),雨声,当然也是电影音乐的一部分。

比如下雨后,投票结果变为3-9/有罪-无罪时(1:17:50),雨声,当然也是电影音乐的一部分。

比如全片结尾,所有人都投票被告无罪时。

比如全片结尾,所有人都投票被告无罪时。

整部电影,除开同期录音外,刻意出现的音乐/音效只有这三处,但是都是一种局势的变化,这三处都是妙手。

整部电影,除开同期录音外,刻意出现的音乐/音效只有这三处,但是都是一种局势的变化,这三处都是妙手。

在视听语言方面,我刚才说到的这些都是比较突出的技巧。除此以外,导演还有一些别的设计,大家可以参考我之前给的思路也发掘一下。

在陪审团制度和司法实践角度,影片也反映了一些有趣的内容。

陪审团在庭审之后退庭评议,必须达成一致结论才能正式结案,影片就从陪审团退庭一刻开始。12名陪审团成员中有广告商、工程师、富家子、新贵族、银行家、推销员等等。很多人希望早点结束枯燥的审判回去忙自己的事,在第一次投票表决是否有罪时,结果为11:1,只有8号陪审员投了“无罪”票,坚持要求进入讨论阶段。8号提出了自己对证据的怀疑,经过反复争吵和一次又一次的激烈争论和思维斗争,越来越多的人认为本案有着诸多疑点,每一轮表决都有人折向“无罪”一方,原因各异,有的因为习惯于附和,有的因为要赶时间,有的因为确实认为有疑点。最顽固的坚持“有罪”者一一个叛逆儿子的父亲最终在复杂的情感之下放弃了自己固执的意见,12人最终全票通过“无罪”决定。片名中的“怒”字传神地体现了评议过程中陪审员各执己见,激烈交锋的情景。

影片展示的是五十年代美国陪审团制度的现实运作状况,使笔者看到了与书面规定不同的存在于现实中的鲜活的陪审团制度。它选取的是美国陪审团制度的一个侧面,陪审团评议阶段。这个阶段由于在秘密评议室里进行,所以除了亲身参与者之外很难了解其运作情况。《十二怒汉》为我们提供了难得的研究素材,整个影片包含了关于美国审判制度实际运作的丰富信息,特别是在秘密评议室内陪审员是如何排除或提出合理怀疑从而作出结论的。因此,姑且让我们忽略影片的夸张成分和年代差异,将它作为一个分析文本,来探讨一下排除合理怀疑标准在陪审团制度下的实际运作因素。

影片展示的是五十年代美国陪审团制度的现实运作状况,使笔者看到了与书面规定不同的存在于现实中的鲜活的陪审团制度。它选取的是美国陪审团制度的一个侧面,陪审团评议阶段。这个阶段由于在秘密评议室里进行,所以除了亲身参与者之外很难了解其运作情况。《十二怒汉》为我们提供了难得的研究素材,整个影片包含了关于美国审判制度实际运作的丰富信息,特别是在秘密评议室内陪审员是如何排除或提出合理怀疑从而作出结论的。因此,姑且让我们忽略影片的夸张成分和年代差异,将它作为一个分析文本,来探讨一下排除合理怀疑标准在陪审团制度下的实际运作因素。

影片中8号第一轮表决投“无罪”票时,并不是因为他确信男孩无罪,理由很简单,他偶然地在男孩家附近的小店里买到了一把与该案凶器一模一样的刀,由此他产生了怀疑,固然男孩被证明买了这样一把刀,其他人也同样可以很容易地买到,因此,证明男孩买过刀的证据并不能推出他就是杀人凶手,对这一证据他提出了“合理怀疑”。同样,对于两个证人的证言,其他陪审团成员在8号的追问和启发下也陆续提出了合理怀疑,影片最终因为各种怀疑的存在而宣告男孩无罪。

“排除合理怀疑”是英美法系刑事案件有罪判决的证明标准。对于证明标准的概念笔者一直有一种困惑,即它究竟是对谁而言的。根据《辞海》所载,所谓标准是“衡量事物的准则”。套用这个概念,诉讼证明中的“证明标准”就是衡量“证明”的准则。由于刑事诉讼中贯彻“无罪推定”的公认原则,所以除特殊情况外,证明责任由控方承担。那么也就意味着证明标准是衡量控方是否完成了证明责任的标准。衡量的主体显然不是控方,而是裁判者。从这个意义上说,证明标准对控方而言是胜诉所必须达到的要求,对裁判者而言则是衡量控方能否胜诉,即能否作出有罪判决的验证标准。

“排除合理怀疑”是英美法系刑事案件有罪判决的证明标准。对于证明标准的概念笔者一直有一种困惑,即它究竟是对谁而言的。根据《辞海》所载,所谓标准是“衡量事物的准则”。套用这个概念,诉讼证明中的“证明标准”就是衡量“证明”的准则。由于刑事诉讼中贯彻“无罪推定”的公认原则,所以除特殊情况外,证明责任由控方承担。那么也就意味着证明标准是衡量控方是否完成了证明责任的标准。衡量的主体显然不是控方,而是裁判者。从这个意义上说,证明标准对控方而言是胜诉所必须达到的要求,对裁判者而言则是衡量控方能否胜诉,即能否作出有罪判决的验证标准。

世界各国对于有罪判决的证明标准有“内心确信”、“排除合理怀疑”“犯罪事实清楚,证据确实充分”等表述。影片《十二怒汉》让我们从英美国家裁判者的角度看到了运用有罪判决的验证标准一一排除合理怀疑评议案件的全过程。既然是验证标准,就应当自然具备其内在的可运作性。本文就着重讨论“排除合理怀疑”作为验证标准的运作要素。根据笔者总结,影片所展示的排除合理怀疑标准,其可运作性实际取决于三个因素:证伪方法、经验法则和心理因素。

证伪方法(Falsify, Fasification),又称否证原则或证伪原则、猜想一反驳法,是批判理性主义的基本学说。它是英籍奥地利哲学家波普尔 (Karl Poper) 1934 年在《科学探索的逻辑》一书中提出的。针对逻辑实证主义的证实原则,证伪原则主张科学的理论或命题不可能被经验证实,只能被经验证伪,可被证伪的理论或命题才是科学的,否则是不科学的。证伪原则原来只是运用在科学领域的方法论体系,后来在人文科学中演变为具体的个案性证伪方法。波普尔认为,用传统的逻辑归纳方法得出来的一个判断性的结论要得到逻辑上行得通的证实,必须收集穷尽性的事实或个案,这就需要长到无限的时间与多到穷尽性的事实。他举了这样一个著名的例子,要证明“所有的天鹅都是白的”,如果想走证实之路,就必须把天下所能找得到的天鹅一网打尽地收集到面前来,才能证实是不是都是白的,这基本不可能。而走证伪之路,就只需找到一两个反例,即发现一两只天鹅是黑的,那个结论便被推翻了,即被证伪了。证伪之说,由此而来。因此他认为,科学法则尽管无法证实,却是可以检验的,通过对它们全面而系统的反驳或否证使科学法则得到检验。对比证实(Verifiability)与证伪两种方法可以发现:证实需要无限的时间,穷尽性的个案与事实,而走证伪之路只需要很少的时间,找一两个反例。这就形成了证实与证伪之间的不对称。证伪论就是利用了这种不对称,比较方便地判断一个命题是否可信。如果证伪了一个不可信的命题,再去寻找另外一个可信度比较高的命题也不会花很长的时间,不花不必要的精力。

在诉讼证明中也存在着证实和证伪的不同论证思路。从诉讼思维的规律上说,诉讼双方中控方使用的是“证实”法,因为诉讼由控方发起,他就有责任向审判者论证自己主张的正确性。通常的逻辑论证方法是大前提一小前提一结论的论证法(直言三段论),体现在法律证明上就是法律规定的犯罪一证据证明了的犯罪事实一有罪结论的论证思路。根据逻辑学的研究,要获得一个真实可靠的定罪三段论必须满足以下条件:第一,所用犯罪定义必须正确。罪名的概念是给某一行为定性的依据,如果定义不正确,定性就不会正确。这是定罪三段论要求的大前提。第二,犯罪行为的本质属性及其特征要符合客观实际,这是定罪三段论要求的小前提。第三,中项必须保持同一。即小前提所肯定的罪行的本质属性与大前提中定义所肯定的犯罪构成要件完全一致。所以无论各国的犯罪构成要件理论如何,控方都要对指控行为是否符合犯罪构成要件进行逻辑上的严密证明,这种证明运用的逻辑方法只能是“证实”法,保证前提、中项和推理过程正确,力求周整严密,不漏破绽。而被告方是被动进入诉讼,其主张就是指出控方主张的不合理性,只需找到对方证明逻辑中的漏洞就能赢得诉讼,具体方法是指出法律适用错误(大前提错误),挑出对方的证据瑕疵(小前提错误)或论证瑕疵(中项不同一),从而指出其结论没有得到证明,这种方法就是“证伪”法。控辩双方的证实和证伪的证明方法体现为一种“立”和“破”的关系。立论就要四平八稳,面面俱到,能够自圆其说;而破论只需要批判和挑出毛病就行了。立得稳,破就困难,反之,立论被推翻就很容易。

那么,对于刑事审判中的审判者来说,用什么方法来判断证据呢?在本案中,陪审团对男孩是否有罪的判断过程显然使用了证伪法来实现排除合理怀疑的标准。对陪审员们来说,所谓“合理怀疑”就是控方证据的问题所在,陪审员们不是沿着控方提供的“证实”思路进行规范的逻辑论证,而是反过来通过证伪法来检验控方证据和论证的合理性。所谓排除合理怀疑的标准对于陪审团来说首先是一个寻找控方有罪证据的瑕疵或疏漏的过程,其次是运用逻辑思维检验控方的论证是否充分的过程。按照英美证据法理论,证明责任分为举证责任和说服责任。辩方所尽的说服责任就是帮助陪审团从证伪的角度一步步确信控方没有成功地证明有罪结论。因此,陪审团对证据的判断标准和方法是沿着辩方的思路进行的,甚至进行得更为彻底,辩方律师没有考虑到的证据疑点,陪审团都考虑到了。如果这条证伪之路能够进行到底,说明排除不了合理怀疑;如果中途不通,则说明控方论据充分,论证严密,陪审团就会排除合理怀疑。

从影片中我们看到,陪审员们对每一个证据的判断都是以“证伪”的反向思维为逻辑方法的。对于那把凶刀,8号陪审员指出的是控方的论证瑕疵,既然在凶案现场附近的小店里都能随意买到相同的刀,如何能推出买了刀的男孩就是凶手?对两名证人的证言,陪审员们分别指出了其中的破绽。可见,排除合理怀疑标准在运作过程中体现为,要求裁判者判断控方证据所指向的结论有没有其他可能性。当陪审员们提出对证据的种种怀疑时,关注点集中在控方的结论一男孩是不是凶手上,并没有考虑究竟事实是什么,真凶是谁。由此看来,排除合理怀疑从本质上与其说是一种证明标准,不如说是一种逆向的思维方式,其方法是证伪法。

上文讨论了决定排除合理怀疑标准的操作性的逻辑思维因素,然而证伪法只是为陪审团成员指出了一种逆向的,怀疑式的思维进路,却没有解决何种怀疑为“合理”怀疑的问题。通过影片的叙述,“合理”怀疑的依据是经验法则。

上文讨论了决定排除合理怀疑标准的操作性的逻辑思维因素,然而证伪法只是为陪审团成员指出了一种逆向的,怀疑式的思维进路,却没有解决何种怀疑为“合理”怀疑的问题。通过影片的叙述,“合理”怀疑的依据是经验法则。

经验法则是指人类根据日常生活经验归纳所获得的有关事物因果关系或性质状态的法则或知识。在大陆法系国家,经验法则与证据的证明力直接相关。法官在评价证据、形成心证时,要遵从事物间的经验或逻辑关系,防止肆意品评证据。法官“欲合理推断事物时,必须有一定之经验法则存在始有可能。”在英美国家,裁判者判断证据和认定事实的方法主要有威格莫分析法(Wigmorean Analysis)、数学模式推理法(Mathematical Models of Reasoning)以及故事讲述法(Narrative and Story-telling)。根据故事讲述法,陪审团评判证据和认定事实,主要是依据被告人或证人对案件事实的描述或所叙述的故事是否符合逻辑,是否符合日常生活经验和常识。在这个过程中,陪审员的背景知识和经验具有非常重要的作用。故事讲述法的倡导者特威尼(Twining)认为,在司法审判中,广泛的背景知识对于发现事实具有极其重要的作用,证据的逻辑性取决于常识性的推理(common-sense reasoning),因而经验非常重要。故事描述法把对事实的认定分为三个阶段:第一阶段,首先是涉及到对证据价值的评判。在这个阶段,陪审团成员基于其直观感觉和印象,把呈现在眼前的证据群(mass of evidence)编制成比较有道理的故事,以便判断证据是否真实,事实是否存在。第二阶段是在审判结束以后,法官向陪审团作陪审团指示阶段,这个阶段要涉及到一些复杂的问题,在刑事案件中,法官不仅要解释不同犯罪的构成要件,还要解释犯罪的各种变化情形、可能选择的裁判、涉及这些事实的举证责任等。陪审团依据保留在其头脑中的法官解释意见,对案件事实将形成新的故事描述。第三阶段,陪审团成员就各自编制的故事进行比较,并同时对照可供选择的裁判种类,以确定最佳的选择。“一旦主观上对比较的结果感到满足,陪审团就将对案件事实得出相应的结论,对认定事实的确信程度取决于理解中的契合程度,以及主观编制故事的完整性和一致性。”

影片中就运用了叙述和故事讲述法,提到了很多合理怀疑,比如关于腿脚不灵便的老头的行动每捷性,8号陪审员模拟老头的走路频率和姿势走了同样的距离,证明15秒走40多米对于老头来说时间短得几乎不可能,所以老头听到喊叫后跑出来看到男孩逃走的证词与生活常理有悖,存在合理怀疑;关于那个目击凶杀过程的妇女的证词,一名陪审员回忆起她的鼻梁上有被眼镜压出的深坑,也就是说,她的视力可能有问题,而根据她的证词,案发时她已经上床很久,只是因为睡不着才起来走走,偶然看到了男孩父亲被杀的场面,而睡觉的人是不会戴眼镜的,因此她根本不可能看清楚60码外发生的事情,也就不能确认男孩就是当时行凶的人。另外她说看到男孩高举弹簧刀刺向他父亲,陪审员们起初对此毫无怀疑,而随着分析讨论的深入,一名在底层生活过的陪审员对证人所说的持刀方式提出了质疑,因为弹簧刀有其固定的出鞘方式,一个惯常使刀者(男孩平时惯常玩弄刀棍)在激动争吵的仓促瞬间不可能有意换个姿势调转刀头,高举往下刺,而是在弹簧刀弹出鞘的同时顺势刺出,因此一般是由下往上刺。那名女士的证言显然与常理不合。所以,两个证人的证言在指向“男孩就是凶手”的结论时都存在“合理”怀疑。对这些证据的分析,陪审员们无一不用到了“经验法则”。

“一般所谓经验法则,乃指吾人基于日常生活经验所得之定则,而非自我之信念或主观上之推定”。其实,经验法则无非就是作判断要根据人们长期生活经验的积累,不能仅凭主观臆断。证据仅仅在逻辑上没有问题是不够的,影片中老头和女士的证词都没有逻辑矛盾,但有悖于生活常理,所以排除合理怀疑的证明标准除了运用逆向思维方法之外,还要求裁判者具有丰富的生活经验和社会经验,善于从表象中推理出常识矛盾,发现“合理”怀疑。