大家设计过什么样的架空王朝?

任何时代任何体系都可以。

顺朝(1644-1918)

假设山海关之战大顺取胜之后建立的大一统王朝,后来通过洋务运动和维新变法成为列强中的一环,最后在一战的鏖战中自爆。国祚274年,共历14帝。

应大家强烈要求皇帝都改成双字名了,之前都用单字,主要是不想编字辈,献丑设计了如下字辈:天意自民来、敬道致世用、知行并合进。

再解释一下边疆和沙俄问题吧。

三百年前,范文程都认识到明失其鹿,实乃满清和农民军争天下。说明顺朝和满清就是不死不休的关系,二者间必有一方倒下,顺清战争就是李顺皇室的抗美援朝,立国之战。只有彻底打倒清国,吃下东北和内蒙,李家的皇位才坐得安稳。满蒙同盟的存在,肯定使得清朝更重视喀尔喀的经营,但是早在努尔哈赤时期,后金就开始直接管理漠南地区。因此,对于顺朝,打倒清国就意味着要拿下漠南。

至于准格尔,没有一个政权会心大到允许一个敌对政权对自己完成三面合围吧?顺廷必然会和准格尔爆发激烈的冲突。清朝拿下疆藏都可以归因于平准,清平准拿下疆藏,顺平准难得不知道至少羁縻疆藏?同时,需要指出的是,清准都是火器帝国,八旗也不是什么铁骑,依仗的是重步兵和炮队。平准的胜利正是基于十八省亿万民力、物资,当时可没有什么中欧铁路,十斤粮食运到前线剩不下一斤,正是中原王朝天文数字级的人口、物资支撑了清朝在西域的拓展,而不是渔猎民族基因这种唯心的东西。当然,中亚丝绸之路衰落后,直辖西域就是亏本生意,所以合理推测对于二地顺朝只会羁縻,西域可能维持少量驻军。不过,左公之前清朝在西域也是实行伯克制,至于驻z大臣更只是个联络员。没有现代铁路、公路,就算换秦皇汉武唐宗来,这两个地方也只能羁縻。

还有一些读者认为顺朝会被沙俄推到长城边上,我只能说沙俄是沙俄、苏联是苏联。没有西伯利亚铁路,五千正规军远征东北的后勤给养就能让沙皇破产,西边瑞典、普鲁士、奥斯曼哪个是好相与的?想啥呢?与之相对,东北可以说是14世纪以来中原王朝的天赐之地。明朝用200年时间实控了辽东,为进一步开拓东北打下了前进基地,万历年间辽东的人口就已经达到300万以上。鸭绿江、松花江、嫩江、黑龙江等水网体系,夏日行舟、冬日走马,随着气候转暖、火器应用、美洲作物普及,中原的移民可以沿着上述的河流,一路驱逐本地人口稀少的土著,将触手伸到东北各处。晚清时期,沙俄之所以能够在东北鲸吞,恰恰是因为柳条边这种防汉政策,直到嘉庆年间开始兴起闯关东,整个东北人口不过200余万,甚至不如200年前水平。如果换成一个积极屯垦、移民的汉人政权,19世纪初东北至少也有500万人口吧?这个人口规模,足够中原王朝在东北维持十万人级别的军事行动了,没有西伯利亚铁路前沙俄不得好好掂量掂量?至少黑龙江以南的地区是可以保存下来的,也就意味着东北有了出海口(海参崴、庙街等),甚至库页岛也可以拿下。

最后,两宋以降,地主氏族崛起,在王朝的大部分时期,构成社会中间力量的都是自耕农阶级。自耕农阶级加中央集权在前工业革命时代就是最强战争机器,三十年战争后的法军、英国内战的新模范军、独立战争的大陆军可都是以自耕农为主体的,不都打得敌人头皮发麻。别以为安史之乱后,汉人的武德就没了。哪怕是挫宋在对付陇西、湘西的蛮族的时候,也没有手软过。到了明朝更是打下了实打实的十九省基本盘,可不是汉唐时期在长江以南大片地区只留有几个殖民据点。在这十九省的人力、物资支撑下,任何中原王朝都是东亚、东南亚范围内独一无二的存在。17世纪晚期到19世纪初,正好是荷西葡等传统殖民帝国衰落,英法等新兴势力尚未染指东南亚、东亚的战略机遇期。在如今的生产力条件下,北越(红河流域)的粮食产量都高于整个新疆,中南半岛就是一块膏腴之地,加上对日的金银贸易、马来群岛的香料贸易,南洋和东洋就是中原王朝的聚宝盆。只要不对海外莠民发自内心的恐惧,都有巨大的动力去经略南洋,失之东隅、收之桑榆。

还有,顺初人口、经济恢复速度相比清朝,只快不慢。多尔衮搞出剃发易服、逃人法、投充法几大昏招,导致残明势力拖到1664年才完全平息。之后,康熙再接再厉又逼反了三藩,还搞出迁海令这种打昏招。直到康熙三十二年(1693年),全国丁口不过1900万,按此估计总人口还不到1亿人,等于入关整整50年、两代人了,人口还没有恢复到前明万历年间的水平。经济人口恢复得慢,就会导致经略、开拓边疆的力量不够、速度慢,错过诸多机会。1650-1700年这段时间内,越南爆发了郑阮争端和武公俊反叛、打了第三次英荷战争、沙俄国内政局动荡,只要抓住一次机会,都能实现在西南、东北两个方向的扩展,可惜这个时候清朝在内耗中,坐失良机。天予不取,反受其咎。

提前解释一下构想真实性的问题,如果说要完全真实,个人建议可以去读《清实录》和《剑桥中国史》中有关清朝部分,既然是架空王朝,肯定有虚构的部分。但是,这个架空的顺朝,确实参照了清朝、德川幕府、德意志第二帝国等多国的历史。

组织架构上,李自成称帝后确实设置了丞相一职,由牛金星担任。所以,在之后君主集权的道路上,顺朝也必然不同于清朝。最现实的方法无疑是将弘文馆改为决策机构,变独相为群相。至于给军户授田,李自成在襄阳建政后便开始给伤残老兵授田,以助其退伍。资政会的设计,则是参照了戊戌变法和清末新政,而皇帝与政府、议会的关系则是参照了德二,这种模式无疑是皇室最能接受的。连小族临大国的满清都能接受宪政,没道理一个汉族政权在连续两次鸦片战争的重击后,还抗拒进一步的变革。同时,不得不提的是,就算是戊戌变法失败,里面很大原因在于帝后之间别扭的关系,若是一个成年亲政的皇帝主持变法,结果犹未可知。

官职设计上,基本就是李顺政权的体制,复杂的官员工资待遇系统则是参照了雍正改革后正俸和养廉银体系。经济上,文中提及的亩产参考了张显清的《明代后期粮食生产力的提高》(其中提到明代每亩产麦195.3斤,每亩产稻390.6斤)和曹贯一的《中国农业经济史》(其中提到明后期常年稻谷亩产488斤,麦粟亩产157.斤)。考虑到早熟稻、红薯、土豆、玉米等高产作物的进一步推广,文中预测顺朝中叶亩产较万历增长20~30%,也是可以接受的。至于棉、桑等经济作物的种植,明太祖便有规定“凡民田五亩至十亩者,栽桑、麻、木棉各半亩,十亩以上倍之。”文中估计棉、桑种植占比6%,已经算低估了。工商业的发展水平基本上约等于或略高于清中期的水平,并无夸张的估计。财政上,除了改两为元,一体纳粮、火耗归公、摊亩入丁都是雍正朝的重要改革内容。至于改两为元,无疑对于加强中央的财政税收控制力是一道利器,文中假设昭雍朝进行改两为元也并不突兀,何况晚清确实发行了银元。

文化教育上,李自成逼死崇祯帝,在理学的体系下是无论如何也无法洗白的。既然明太祖可以把孟子搬出孔庙,顺太祖也可以把朱子搬出去。何况,明中晚期以来,实学思潮兴起,顺朝廷正好借力打力。西学东渐本来就是晚明以来的潮流,顺朝的文化自信远强于清朝,没有文字狱的桎梏,西学的传播只会更广泛。武学的设定上,清朝也有八旗官学专供八旗子弟学习,顺朝的基本盘可是有着授田和铁杆庄稼的府营兵,设置武学无疑是笼络基本盘的最佳手段。至于科举的改革也符合实学思潮的要求,后期科举的变革则是借鉴清朝洋务运动和清末新政。最后,在识字率上,参考了北冈伸一的《日本政治史:外交与权力》(其中提到德川幕府后期,成年男子识字率在40~60%之间,成年女子则是在10~20%)以及Evelyn Sakakida Rawski的《Education and Popular Literacy in China》(其中提及19世纪中后期,中国30~45%的成年男性识字,女性则是2~10%)。

朝贡体系和都督府的设置也无疑参考了清朝,在东北、疆、蒙、藏地区清朝也是设置了将军辖区,同时晚清一度考虑在朝鲜设省,古代中原王朝对藩国的控制力绝不是一纸诏书那么简单。唯一明显包含私货的,就是为了让李来亨上位,文中强行低估了李自成的寿命。

另外,哪怕是带清在甲午战争前,也勉强可以算列强中的一员,有着自己的势力范围(朝鲜、安南等)。何况,列强只是一个相对概念,对于带英而言,也就德法勉强算列强;但是,对于朝鲜而言,满清和日本都是世界秩序的主宰者。顺朝的改革程度比清朝只会更深,国家动员能力也更强,19世纪后期的顺朝整体只会大于等于沙俄。以下是正文(图有点粗糙,大致示意一下):

太祖 李自晟(原名李自成)在位1644~1658 年号 永昌

世祖 李民锦(又名李过)在位1658~1664 年号 明德

太宗 李来亨 在位1664~1700 年号 宁盛

孝宗 李敬利 在位1700~1713 年号 昭雍

仁宗 李道祯 在位1713~1763 年号 昌德

成宗 李致沅 在位1763~1782 年号 泰安

宣宗 李世嘉 在位1782~1815 年号 长善

穆宗 李用毅 在位1815~1824 年号 和义

文宗 李知淦 在位1824~1844 年号 通宜

英宗 李行乾 在位1844~1852 年号 平宁

宪宗 李行济 在位1852~1889 年号 熙元

度宗 李并汶 在位1889~1893 年号 宁丰

宁宗 李合祀 在位1893~1905 年号 元泰

末帝(哀宗) 李进璞 在位1905~1918 年号 咸嘉中央

设立中书阁(原名弘文馆),由若干名大学士组成,类似明朝内阁,辅助皇帝决策,但是属于法定最高决策机构,阁内大学士等同丞相。

设立吏、户、礼、兵、刑、工六政府,每政府有尚书一人、侍郎两人负责主持政策执行。

其他方面和明朝基本保持一致。

2. 地方

设立省——府/州——县三级地方行政机构。

省一级由节度使、制将军掌管民政和军事。府、州、县的官制和明朝基本一致。

另外,同前明例,非常设总督一职,统领一省或多省民政、军务。

3、军事

仿效明朝卫所制设立府营制军户制度,凡为军户必三丁抽一从军。但是,各军户具体待遇上不同。

设立前锋、后劲、左辅、右翼、中吉五营作为中央军,每营约有两万兵丁,分别由一名制将军统领,由两名权将军总统五营。五营皆为脱产全职军人,粮草、军械、服装皆由朝廷提供,官兵每月定期发饷。

地方上,共设立一百多个折冲府,每府(理论上)有兵丁5000人左右,由一名果毅将军掌管。折冲府皆开设军屯,军户每户授永业田二十亩,但不得买卖转让。折冲府兵丁,朝廷仅(理论上)提供粮草、军械和服装,不发饷银。

牙兵。昌德以后,地方上的府兵逐渐不堪大用,为应对激烈的边境冲突,朝廷允许制将军在边境设立牙帐进行募兵,所募兵丁称为牙兵。由朝廷提供粮草、军械、服装和饷银,同前明边军例。中央

仿效西方国家,设立全国资政会,会员由地方资政会选举产生,作为立法机构,但是所有议案需由皇帝批准方可生效。

设立总 理一职,统领中书阁大学士,由皇帝任命。中书阁集体对皇帝负责,作为最高决策机构,但是受到资政会监督。资政会可以发起对中书阁的弹劾案,经皇帝批准,可解散当届中书阁,重新组阁。

设立尚书院作为政策执行机构,下设财政部、人事部、文教部、国防部、建设部、外交部、司法部、商务部、农业部等若干部门。每部由尚书一人、侍郎两人负责。

大理寺更名大法院,负责司法。都察院仍然负责检察工作。保留理藩院,负责处理朝贡体系番邦与大顺之间的关系。三院由院卿一人、少卿两人负责。

2. 地方

保持省——府/州——县三级行政架构不变。但是,将原羁糜统治地区设立为总督区,派遣总督前往管理。

各省设立地方资政会,会员由各县(每县一人)每五年一次选举产生。省资政会主要职责是监督地方政府和选举全国资政会会员:

(1)地方资政会可以行使谏议权,要求对地方政府的政策或具体人员进行审查,议案提交全国资政会审议后,交中书阁批准,发文有关部门执行。

(2)地方资政会每五年选举一次全国资政会会员,每省五个名额。由会长组织提名委员会提名候选人,大会投票选举产生。

各级地方设立政府、法院、都察院负责行政、司法和监察工作,省一级分别由节度使、按察使、佥都使负责以上工作。府一级则是由知府、通判、监察分别负责行政、司法和监察工作。

各总督区不设置资政会,由总督直接管理。总督人选由中书阁审议推荐,皇帝批准任命,对皇帝负责。各总督区行政区划根据实际情况设定,与各省不同。各总督区法律根据实际情况调整,报全国资政会审议通过,皇帝批准后实行,与各省不同。各总督区亦设立法院和都察院负责司法和监察工作。

3. 军事

全国实行征兵制,凡20岁以上40岁以下男性都有义务服兵役。取消军户制度,永业田转为原军户所有。原五营军户由国家给予土地(每户20亩)或现金(10年饷银)补偿,转为民户。

全国军队分为陆军和海军。陆军设立军、师、旅、营、连、哨、队共7个层级,在整个朝贡圈内划分为7个军区。海军分为北洋、东洋、南洋三大舰队。各军区和舰队由一名权将军负责。另外,分别设置陆军部和海军部,分别由一名大将军掌管,直接对皇帝负责。文官

三公三少(一品),虚职,多为致仕大学士、权将军加官赠官。

中书阁大学士(正二品)

尚书(从二品)

都御史(从二品)

节度使(从二品)

侍郎(正三品)

按察使(正三品)

知府(正四品)

知州(正五品)

知县(正七品)

2. 武官

权将军(正二品)

制将军(从二品)

果毅将军(正三品)

威武将军(正四品)

都尉(正五品)

掌旅(正六品)

校尉(正七品)

共设立公侯伯子男五等爵,同时皇帝子嗣除太子外,统一封王。无论五等爵还是诸王,统一降等袭爵:

王(超品)

公:分为国公(正一品)和郡公(正二品)

侯:分为县侯(正三品)和乡侯(正四品)

伯(正五品)

子(正六品)

男(正七品)

顺朝建立了一套相对明朝更复杂的官僚待遇体系。首先,官员的工资可以分为两(三)部分:正俸和职俸,在昭雍朝以后还多了一部分补俸。正俸

正俸直接根据官职爵位的品级禄米折银发放(昭雍改制后实行改两为元,仿效西方制作银元作为流通货币,每元含银一两,因此一两等于一元):

正一品:一千两百石,折银一千二百两

正二品:一千石,折银一千两

正三品:八百石,折银八百两

正四品:六百石,折银六百两

正五品:五百石,折银五百两

正六品:四百石,折银四百两

正七品:三百石,折银三百两

正八品:两百石,折银两百两

正九品:一百石,折银一百两

2. 职俸

职俸则是根据官员实际担任的职务发放,勋贵和散官并不发放职俸。同时,昭雍改制后,职俸的发放还会根据所在地区进行调整,例如京官的职俸参照同级别地方官的两倍发放、边关将领参照同级别地方官的三至五倍发放等。大致对应情况如下:

中书阁大学士、权将军:八百两,改制后一千六百两

尚书、制将军:七百两,改制后一千四百两

节度使、制将军:七百两

按察使、果毅将军:六百两

知府、威武将军:五百两

知州、都尉:四百两

知县、校尉:二百两

3. 补俸

宁盛朝后期,由于长期贸易顺差,大量白银输入导致物价渐长,米价已经从明德初年的不到一两一石,涨到了二两以上。物价腾贵,但是正俸的折银却没有调整,加之昭雍改制后火耗归公,地方官收入骤减,官怨沸腾。孝宗皇帝在正俸和职俸的基础上,增加了补俸,作为官员收入的补贴。同职俸例,补俸只对担任具体职务的官员发放:

中书阁大学士、权将军:五千元

尚书、制将军:四千元

节度使、制将军:三千五百元

按察使、果毅将军:两千五百元

知府、威武将军:两千元

知州、都尉:一千五百元

知县、校尉:五百元

4. 恩养

自宁盛中后期,各级勋贵散官由于不担任实职,仅领取正俸折银,入不敷出。皇帝酌情发给恩养银,从男爵到国公每年100两到2000两不定。

皇帝诸子封王后,年俸由皇帝与中书阁商议决定,具体数额一万两到五万两不等。

顺朝定都北京(顺天府),除此之外还有西京(西安府)、南京(襄阳府)和东京(应天府)。

以和义年间为例,共有直隶、辽宁、山西、陕西、甘肃、河南、山东、江苏、安徽、浙江、湖北、四川、云南、贵州、广西、湖南、广东、江西、福建十九省。

另外,设立了黑水(驻地吉林船厂,辖区为吉林、黑龙江、外东北)、漠南(驻地云中,辖区为内蒙)、西域(驻地迪化,辖区为新疆、外西北)、西蕃(驻地西宁,辖区为青海)、麓川(驻地木邦,辖区为原三宣六慰)、南洋(驻地兰芳,辖区为马来群岛)六大都督府,由制将军进行管理。

和义五年(1820年),朝廷清点户籍,十九省在籍共6000余万户,3.5亿口。六大都督府下辖各羁糜州、折冲府,共有500万户不到,2400余万口。

喀尔喀王公、藏地法王、缅甸国王、泰国国王、真腊国王、阮主(太宗赐国号广南)、安南国王、兰芳大统制、吕宋国王、琉球国王、日本国王(德川氏)、朝鲜国王皆接受中原皇帝册封。

其中,朝鲜、琉球、安南、兰芳四国留有驻军,由制将军统领。朝鲜、琉球、安南国相由朝廷任命,同两汉各封国例。除以上四国外,喀尔喀、藏地、泰国、广南、日本常驻由朝廷任命的天使,负责维系朝贡圈秩序。

此外,中亚、东南亚还有朝贡国二十余个,每年或三年一贡,朝廷亦每三年派遣天使一名前往朝贡国进行联络。粮食作物

顺朝农田的开垦规模和亩产较前明都有较大的进步。根据和义年间清丈田亩数据,十九省共开垦民田13.2亿亩,军屯3000万亩;六大都督府开垦军屯200万亩,民田1亿亩,全国总计田地近15亿亩。较前明万历年间农田增长4亿亩。

另一方面,据后世学者估计,顺长善、和义年间,全国稻谷亩产约在400~550斤之间,平均值476斤,较万历年间增长约增长20%;全国小麦亩产约在200~300斤之间,平均值253斤,较明万历年间约增长30%。

另外,明后期传入国内的红薯、土豆、玉米等美洲作物也在全国范围内得到普遍推广。据后世学者估计,昌德年间三者种植面积已经超过2亿亩,占比接近15%。同时,美洲作物的推广,也为开拓漠南、麓川等地创造了有利条件。

2. 经济作物

自前明起,棉衣逐渐成为中原人衣着的首选,棉花种植也在顺朝大面积铺开,主要分布在山东、直隶及江淮地区,通过大运河或天津港出海输送到江浙工场,生产为棉布。据后世学者估计,昌德、泰安年间棉花种植面积已经突破6000万亩,占比超4%。另外,由于经济发展和外贸规模的扩大,桑田种植面积快速扩大。据估计,泰安年间桑田种植面积已突破4000万亩,占比超2%。

除棉、桑以外,顺朝较前明增长最明显的烟叶的种植。至泰安年间,烟草已经流行大顺全国乃至整个朝贡体系,对朝贡国的赏赐礼品中甚至包括烟杆和烟丝。烟叶在云贵及麓川的部分地区甚至取代粮食作物,成为了主要农作物,烟农贩卖烟叶给川商以换取银元,从而购买粮食及其他生活用品维持生活。

此外,甘蔗、甜菜、大豆、花生、茶叶等经济作物种植面积也显著增长。农业生产有着明显的商品化倾向,这也进一步推动了顺朝资本主义经济的发展。纺织业

顺朝棉、丝纺织业较前明也取得了长足的进步,江苏省的苏州府和松江府、四川省的成都府成为全国三大丝绸纺织基地,有着大量官营和民营纺织作坊。在松江和苏州甚至出现了织机数千台,用工过万的超大型棉纺织作坊。宁盛以后,大量水力、风力机械被应用到纺纱的过程中,生产得到进一步提升。所生产的棉布、丝绸,不仅供国内消费,还远销海外,带来大量白银流入。

2. 制瓷业

宁盛以后,珐琅工艺日臻完善,推动了制瓷业的进一步发展。广州成为珐琅瓷器生产基地,除官营作坊外,由于珐琅技术的推广,还出现部分民营作坊生产珐琅瓷器。不过,无论是官营还是民营作坊,产量都不高。

此外,传统瓷器生产依然在稳步发展,景德镇从明末战乱中迅速恢复过来,至宁盛初年已经恢复到大乱前生产水平。同时,景德镇、苏州、广州涌现出了大量民营作坊,甚至广州还出现专门生产外销瓷器的工场。

3. 采矿业

由于城市化的推进,顺宁盛以后煤炭需求激增,促进了采煤业的繁荣。河北、山西、漠南成为了国内主要的煤炭产地。同时,泰安以后,在江南和四川的部分煤矿中,已经开始采用蒸汽机进行排水,顺朝开始逐步被拉入工业革命的进程中。

4. 金融业

明后期,晋商和徽商便开始经营票号。顺朝在建立之后,便着手深入推行前明张居正的“一条鞭”法,全国无论农赋商税皆征收白银。晋商、徽商便察觉商机,提供代理赋税服务。一方面,农户只需出售等值粮食给票号,票号便会代替农户缴纳等值税银给本地官府;另一方面,官府收缴的税银可以寄存在票号中,待收讫上缴时,只需知会票号一声,票号便会通知在省城或京城的票号,输送白银上缴国库。通过提供该服务,晋商、徽商在金融领域迅速做大,形成了日升昌、明寿堂等全国性票号。

昭雍以后,日升昌、明寿堂等票号除提供赋税服务外,寄存银元、放贷、典当业务也迅速扩大,甚至开始从事路货、保险等业务。大票号发行的银元寄存单(俗称“银票”)开始被民间当做纸币使用,甚至部分地方官府也开始用日升昌和明寿堂的银票给官员发工资。昌德38年(1751年),日升昌票号更名为日升昌银庄;次年,明寿堂票号更名为明寿堂银庄,标志着近现代金融业在顺朝出现。

5. 运输业

由于黄河水况恶化,航运条件变差。宁盛以后,海运的地位日趋重要,国内形成了天津、松江、宁波、泉州、广州五大港口。大量物资通过海运往来于十九省、六都督府乃至整个朝贡体系内。

同时,郑氏集团的和平归降,为朝廷带来了一支有力的海上力量。明德三年(1661年),郑成功奉旨攻台,此后在与荷兰人的碰撞中,顺廷开始学习西方造船技术。造船技术的提高也间接推到了海运行业的发展。

孝宗一朝,改制变法成为主题。其中,改两为元、一体纳粮、火耗归公、摊亩入丁都涉及国家财政。经过孝宗十三年的励精图治,至昭雍十三年,朝廷岁入达到近3800万元,国库结余银元达4000万元。改两为元

昭雍三年,孝宗皇帝下旨组建银币制造局,逐步将收缴和库存的库平银铸造为银币。其中,共有含银量一两、半两、一钱的三种规格,称一元、半元和一角。此后十年内,国家征收赋税将不再接受碎银支付,银元和铜钱成为法定货币。

改两为元客观上方便了商业贸易活动,促进了商品经济的发展。另外,由于日升昌和明寿堂在税收代理上的优势,以及勋贵集团的入股加持,昌德中期以后两家银庄也被授权铸造银币,进一步推动了民间金融业发展。

2. 一体纳粮

顺朝以“均田免赋”的口号起家。虽然,在占领北京后,出于和乡绅阶级妥协共治的目的,停止了“追脏助饷”的活动。但是,鉴于前明皇亲、勋贵及士绅动辄阡陌万亩,甚至数十万亩,却不纳一升粮,不当一日差的情况,朝廷一直都在着力免除士绅、贵戚的税收特权。只是,集大成于昭雍一朝。

永昌年间,太祖皇帝便组织全国第一次丈田,严格规定仅有举人以上功名者,可免百亩以内赋税,且仅限个人所有田地。另外,加强土地流转流程的管理,凡流转土地必往所在县衙登记备案,否则流转无效,原土地所涉赋税仍由原主承担。

宁盛年间,太宗皇帝对徭役分担也进行了规范,凡皇顺臣民,无论贵贱,皆需服徭役。有产者可使免役钱,由官府使钱寻人代服,但不得因功名、爵位、身份而免除徭役。

至昭雍改制,孝宗皇帝彻底取消了功名免税的规定,要求士绅一体纳粮。但是,作为补偿,凡取得秀才以上功名,却未出仕或任职官府吏员者,由所在县衙每月给予1元2角作为廪膳。

3. 火耗归公

前明地方官府在征收赋税时,便已有加征火耗的传统。顺朝建国伊始,便以白银征税,更是加剧了地方官府以火耗敛财的趋势。至宁盛末期,部分地区每两白银所征火耗已达一钱,引得民怨沸腾。

针对“耗羡”问题,孝宗皇帝从两方面下手:首先,规定火耗不得超过百分之二(每两不过二分);然后,通过改两为元和组建造币局,直接收缴了地方政府的铸币权。另外,对于银币制造局,孝宗皇帝也要求铸币火耗不得超过百分之二,否则造币局总办以渎职论处。

4. 摊亩入丁

和一体纳粮类似,摊丁入亩在顺朝也是一个长期的过程。皇顺以“三年免赋”为口号夺得天下。但是,停止“追脏助饷”之后,自永昌三年起,朝廷便逐步恢复征收赋税。明德年间,世祖皇帝两次下旨减免丁银以减轻少地、无地农民的负担。至宁盛20年(1684年),太宗皇帝下旨,永久取消丁银,所谓“地有税,而人无税”,只对田亩征收税收,不对人头征收赋税。

但是,占比很大的少地自耕农依然承担着沉重的赋税压力,而持有功名的地主乡绅却能通过各种方法逃避赋税。昭雍六年,孝宗皇帝下旨实行“摊亩入丁”,按每户田亩多寡、肥瘦决定田赋多少,每丁有田两亩以下,半额征收田赋;每丁有地一亩以下,免除征收田赋。不过,由于“皇权不下县”带来的行政能力不足,该政策在昌德后期便开始流于表面。

顺朝的建立以逼死崇祯帝为基础,在“存天理,灭人欲”的理学体系下,无疑背负了原罪。因此,新朝建立伊始,便在意识形态领域消除理学的影响。首先,取《尚书》中“皇天无亲,唯德是辅”之义,强调皇顺之得天下,乃是有德,从而获得天命。与之对应,前明之失天下,则是朱家无德,也就失去了天命。所谓,桀纣之失天下者,失其民也;失其民者,失其心也。故得民心者得天下,民心向顺,则以顺代明,乃是天意。所以,太祖朝便将朱子搬出孔庙,以证明国朝正统性。

官方的行动又和明末以降民间实学的兴起相契合,以王夫之、顾炎武、黄宗羲等人为代表的实学学派在皇顺官方的推动下,成为了顺朝的主流意识形态。“经世致用”和“经国济民”成为了儒生的最高追求,“平时袖手谈心性,临危一死报君王”的思想受到普遍的批判。这又客观上推动了大批儒生文人投身农学、医学、数学等实用学问的研究中,促进了科学技术的发展。但是,受限于经济基础和研究方法,这些研究仍未跳出传统技术的领域,并未自发孕育出现代科学体系。

晚明以来的西学东渐,在顺朝得以继续发展。西方诸国在传教和对华贸易的过程中,也将欧洲的科学技术和思想文化带到顺朝。同时,由于实学学派占据意识形态的主流位置,一部分儒生也希望通过格“西方”的物以致知,从而实现经世致用的目标。由此,大量西方的文献书籍被翻译发行,有关现代数学、西医、天文学、物理学等方面的学问,也被统称为“西学”。如明末的徐光启、孙元化等人一般,部分西学派也进入了朝廷高层,或有意或无意地推动着西学传播。

同时,因为经略南洋的战略,顺朝和西方诸国的碰撞、交流也不断加深。特别是郑成功攻台以后,朝野上下开始认识到欧洲诸国在航海、火器、建筑工事等技术上的优势,官方也开始有意加深与西方诸国的技术交流。顺朝暗中和英法结为同盟,共同挤压东南亚老玩家荷兰、西班牙和葡萄牙。

由此,不仅限于科学技术,大量西方的人文思想也开始在顺朝国内扩散。特别是启蒙思想和明末以来儒家的变革遥相呼应,受到不少儒生追捧,孟德斯鸠被尊称为“西孟”、伏尔泰被尊称为“伏子”、卢梭也被尊成为“卢子”,三人合称为“西洋三贤”。不过,法国大革命以后,李家皇室对于启蒙思想也心存芥蒂,认为这些邪说有悖人伦、祸乱纲常,在官方层面持否定态度。然而,朝廷也无力阻拦民间思想启蒙的态势,甚至不少中书阁的大学士私下也对“西洋三贤”表示赞赏。

随着朱熹被搬出孔庙,理学思想失去主流意识形态地位,顺朝的人文风气较之宋明也更加活泼自游。同时,皇顺起自草莽,又以实学为指导思想,使得社会整体上更务实功利。前明许多陋习因此遭到社会摒弃,诸如裹脚、守节等行为都不再被官方提倡。另一方面,身份等级制度也出现松动。由于在平定江南的过程中,顺军借助了奴变的力量,顺朝禁绝了晚明以来世家大族蓄奴、豢养家丁的现象。大族中的奴仆名义上只是被雇佣的服务人员,不再具有法律意义上的人身依附关系。并且,士农工商的区别也逐渐模糊,都是作为良家子存在,匠户制度也随之取消。

因此,随着城市化进程的推进,市井文化呈迸发态势涌现。明代以降,流行起来的小说得到进一步传承发展,出现了如《红楼梦》《聊斋》《儒林外史》等诸多佳作。其中,《红楼梦》作者曹雪芹家道中落,根据自身经历写就《红楼梦》,在昌德年间一炮走红,实现名利双收,反而成了一段佳话。《红楼梦》一书更是衍生出了一门“红学”,后世学者更是将此书和《金瓶梅》合称为“千古唯二奇书”。同时,诸如戏曲、评书、相声等民间艺术消费形式也以燎原之势席卷全国,以致于泰安年间文人叹道,“坊间茶舍酒家,必以戏班、评书、相声、抓耍把戏以揽客,非如此,酒食虽佳,亦不足以留客也“。流程

相较于前明,顺朝大幅度简化了科举的流程,取消了童试这一层级,仅保留了院试、乡试、会试、殿试四级,同时在每一层级的流程上也进行了一定修改。

院试:由各府/州、折冲府举行,每年一次,考试通过后即为生员(俗称“秀才”)。取得秀才资格后,即可应聘各府州县衙吏员,若不出任吏员也可从所在县衙领取廪膳。另外,不同于前明,在顺朝各府州县所雇吏员不属于贱籍,也是良家子身份。只是吏员不属于朝廷经制官员,而属于地方官府的雇员,名额、待遇由地方官府自行决定。不过,还是有不少秀才任职吏员,以减轻家里经济压力。

乡试:录取名额由中央决定,每省、都督府、国名额数十名至百余名不等,每三年总计录取一千八百名至两千名。具体考试事宜由各省、都督府、天使府处理。通过乡试则可以取得举人身份,同前明例,举人可以前往吏部报到,出任官职。若不出任官职,仍可领取廪膳。

会试:于乡试次年在北京礼政府举行,每科录取三百余人,通过者取得殿试资格。

殿试:于会试下月中举行,同前明例,候选题目由中书阁拟定,皇帝选择;殿试不再黜落,只排定名次。一甲三名,称状元、榜眼、探花,赐进士及第;二甲和三甲若干名,分别赐进士出身和同进士出身。一甲进士授翰林院编修之职,二甲、三甲进士则还需进行一轮馆选,成绩优异者入职翰林院,其余进士则授予其他官职。

2. 科目

同前明例,顺朝科举分为文举和武举。但是实学占据主流意识形态地位后,多为批判前明科举空疏无聊、似通非通。因此,顺朝对科举的考试内容和形式作出诸多改革。

文举:分为经义和策论两科,经义主要考核应试者对儒家经典的理解,沿用了八股文的体格形式,但是应试者可以旁征博引非四书五经的内容进行论证;策论则是考核应试者对实际问题的理解,不限文章形式,不限引用内容,要求言之有物。

武举:分为经义、实务和技艺三科,经义依然考核应试者对儒家经典的理解,但不限形式,难度也低于文举;实务则是考核应试者对于军事实务的理解运用,内容涉及兵法、地理、数学等诸多方面;技艺考核应试者的体格武艺,涉及骑马、射箭/放铳。

3. 覆盖范围

相较于前明,顺朝科举覆盖范围更广,不仅十九省定期举行科举考试,六大都督府和部分朝贡国(朝鲜、日本、琉球、安南、广南、兰芳、泰国)也会举行科举考试,以选拔人才任用。

都督府:院试在各折冲府治所举行,由都督府下属学政命题并组织实施;乡试则由礼政府选派翰林前往都督府驻地举行,考试内容和录取名额由中书阁协同礼政府商议决定。

朝贡国:朝廷不在各国组织院试,参加乡试人选由各国内部推荐。以日本为例,参与乡试人选为各藩大名推荐,多为各藩大名次子。推荐人选前往天使府参加考试,考试由礼政府选派翰林前往都督府驻地举行,考试内容和录取名额由中书阁协同礼政府商议决定。

4. 改革

通宜年间,中英战争惨败后,朝廷便觉得西方船坚炮利源于西学。平宁年间,大量西学内容加入武举实务科考试,包括现代数学、格致、地理等方面。此后,中英法战争的再次失败,进一步刺激朝廷,从而加大改革力度。在此后的洋务运动和熙元维新中,科举考试的内容和形式都发生巨大变化。首先,考核内容上无论武举和文举,都引入了现代数学、格致、地理等现代科学内容,但经义和策论考试依旧保留。其次,在考试形式上,科目进一步细分,科举考试被分为文科、武科、经济科、律法科、格致科等,入职不同部门需通过不同科目考试。例如,文科适用范围最广,普通岗位通过文科科举即可入职;入职两院(大法院和都察院)及其下属机构,则需通过律法科考试。最后,考试层级被进一步减少,仅保留院试和会试两级,通过院试可入职成为政府基层工作人员(吏员),通过会试则可入职成为领导岗人员(官员)。熙元廿六年(1878年),科举更名为皇顺政府工作人员入职考试,标志顺朝建立现代政府人员选拔制度,但民间仍习惯以“科举”称呼。

太祖、世祖和太宗皇帝多次回顾前明军制,都感叹道,前明太祖皇帝行卫所制虽养兵百万不费粮一粒,然而为官者世代为官,为兵者世代卫兵,至明中叶,军户已沦为世官的奴仆,卫所屯田变为世官的私田,武备废弛。于是,太祖皇帝便开始在折冲府和五大营内安置武学,凡府营军户子弟皆可入学,武学学子参加武举中第者即可授予军职。至宁盛后期,十九省六都督府置武学过百所,武学子弟已经成为府营军官的主要来源。

同前明例,顺朝在各府、州、折冲府置官学,凡是取得秀才身份便可免费进入官学学习,至宁盛中叶,全国已有官学达二百余所,生员人数超过二十万。同时,前明“科举必由学校”之例被取消,无论是否就读官学,凡取得秀才、举人身份皆可参加乡试和会试。因此,民间办学也由此兴盛,除了为孩童启蒙的私塾外,还出现了大量颇具规模(生员过千)的书院,如岳麓书院、东林书院等。这些书院除了指导生员准备科举外,也兼具学术研究的功能。受实学风潮影响,除儒家经典外,书院内还珍藏了大量农学、地理、数学乃至西学方面的书籍,供教师和学生查阅学习,客观上促进了现代科学和人文知识的传播。另外,民间还存在大量以传授实用知识为目的的教育机构,如算学馆、医学馆等。并且,受”经世致用“思想影响,不少科举无望的读书人也选择投身上述教育机构工作,力求经国济民,这也在客观上推动了知识的传播。至平宁年间,据外国传教士和商人估计,按能够简单读写和记账为标准,十九省的识字率已达30~40%(男性识字率50~60%,女性识字率10~20%)。

该部分涉及顺朝和非朝贡体系内国家关系,朝贡体系各国和顺朝关系已在第五部分介绍。

永昌2年(1645年),郑芝龙降顺,封石井(乡)侯,顺朝获得一支强大的水上力量。同时,顺朝也继承了郑家集团所控制的东亚及东南亚贸易线路,与荷兰东印度公司、西班牙和葡萄牙构成竞争关系。后来,乘着顺清战争之际,荷西葡三国抢占了顺朝在东亚及东南亚的大量市场份额,几度尝试跳过顺朝,直接开展对日贸易。并且,多次袭击顺朝船队,掠夺、奴役东南沿海渔民。明德三年(1661年),顺灭清,顺治帝死于乱军之中。同年,世祖下旨,命石井侯长子郑森攻台,惩戒荷兰蛮夷,也开启了持续百年以上的“经略南洋”战略。此后,顺朝与荷西葡长期处于敌对关系。宁盛5年(1669年),顺朝解除濠镜澳葡人武装,改濠镜澳为澳门县,规定澳门为所有来华西洋人的住所,由顺朝官府直接管理。宁盛8年至10年(1672~1674年)、泰安17年至长善2年(1780~1784)之间,顺朝借英荷战争之际,主动出击打压荷兰东印度公司,分别迫使荷兰东印度公司放弃对日贸易和割让马六甲。昌德33年至37年(1746~1750年),顺朝通过援助达俄辉起义,赶走菲律宾西班牙殖民者。昌德38年(1751年),仁宗皇帝赐达俄辉汉名李朝顺,册封为吕宋国王。泰安14年(1777年),成宗皇帝册封罗芳伯为兰芳节度使。长善3年(1785年),顺朝置南洋都督府,治所兰芳,标志顺朝对东南亚的控制达到巅峰。

相比荷西葡,顺朝和英法的关系则要复杂得多,大致可以分为英缅战争前(1644~1820年)、英缅战争后至顺俄战争前(1820~1900年)及顺俄战争后(1900~1918年)三个阶段。英缅战争前(1644~1820年)

对于荷西葡等老牌殖民帝国,顺英法都是后来者,共同的利益远大于彼此的矛盾。因此,早在顺朝建立初期,便和英法两国有着接触。特别是荷兰乘顺清战争之际,不断试探顺朝的底线,更是进一步推动了顺英暗中结盟。在第三、第四次英荷战争之际,顺英法三国东西两面出击,共同挤压荷兰的势力范围。这种友好关系一直持续到顺朝控制东南亚和英国开始图谋入侵缅甸。

2. 英缅战争后至顺俄战争前(1820~1900年)

19世纪初,英国多次借阿拉干流民问题,干涉缅甸内政,支持缅甸境内叛乱势力。1824年,英缅战争爆发,两年后英军占领甘蒲,兵临阿瓦城下。缅甸遣使顺朝,请求中原皇帝出面调停。然而,英军坚持缅甸割让若开邦、丹那沙林,且要求缅甸接受英国派遣的代表驻在缅京,等于公开挑战顺朝在缅的宗主权。从此,顺英关系破裂。19世纪三十年代,顺朝借鸦片贸易对英国发难,文宗皇帝下旨全国禁绝福寿膏,并任命林则徐为两广总督,专职处理禁烟事宜。由此,第一次鸦片战争爆发,顺朝战败。此后,法国意图侵入东南亚,和英国一同挑起第二次鸦片战争,并于19世纪80年代发起顺法战争。顺朝和英法走向全面对立。

3. 顺俄战争后(1900~1918年)

19世纪末20世纪初,因此西北、东北的地缘冲突,顺朝和俄国的关系不断恶化。出于制衡沙俄的需要,英国和顺朝的外交关系走向缓和。1904年,为争夺黑水地区控制权,顺俄战争爆发,英法选择站在顺朝一边,标志着三国重新走向联合。

皇顺和沙俄的冲突贯穿了整个顺朝历史,东北和西北则是两个大帝国不断角力的战场。明德二年(1660),顺朝发起灭清之战,从通辽折冲府(科尔沁)、辽西、朝鲜三面出击,直取沈阳,顺治帝远遁宁古塔。次年,大军北上吉林,顺治帝战死宁古塔,顺军一路追击直到黑龙江城,置黑河折冲府,并招抚周围部族。

在巡视野人女真诸部时,顺军遭遇了南下劫掠的哥萨克骑兵,多次发生冲突。此后数年,朝廷多次遣使警告盘踞雅克萨的哥萨克人,但是并无效果。宁盛四年(1668年),太宗皇帝命宁江(原宁古塔)折冲府和黑河折冲府出兵惩戒沙俄入侵者,雅克萨之战爆发,俄国战败。此后,沙俄多次暗中资助准格尔侵扰顺朝北疆,一度占领河套,威胁李家祖籍米脂,顺俄关系进一步恶化。

19世纪后期,俄国又资助浩罕汗国进入西域,抢夺顺朝势力范围。虽然,最后浩罕汗国被灭,但是沙俄也吞并了外西北和唐努乌梁海。此后,得陇望蜀的沙俄进一步寻求在顺朝东北扩充势力。此时,顺朝国际环境恶劣,在东南亚先后与英法交恶,同时德川幕府被英俄支持的倒幕派推翻。因此,顺朝再次选择与沙俄妥协,以黑龙江(阿穆尔河)为界划定顺俄边界。但是,沙俄仍不知足,时常挑起边衅,甚至染指朝鲜,从而诱发了顺俄战争。顺俄战争失败后,沙俄与顺英法的敌对关系一直维持到一战以后。

顺朝与美国的关系一向良好,除了围绕菲律宾控制权的争夺外,顺美双方没有其他利益冲突。一战时,美国也选择与顺英法结盟,组成协约国阵营。

顺初,皇嗣问题一直困扰着朝廷。由于早年颠沛流离,太祖皇帝李晟直至攻占北京,也未留有一个男丁。雪上加霜的是,皇弟李自敬于山海关大战中阵亡,皇储问题更是成为整个大顺朝廷的头等大事。定顶北京后,太祖皇帝纳窦氏等四人为妃,永昌四年(1648年)窦妃诞下皇嗣,取名李辰。次年,太祖皇帝便将李辰交由高皇后抚养,册封为太子。永昌十年(1654年),太子李辰染天花病逝,绝嗣的阴云再度萦绕李顺皇室。但是,由于悲伤过度且旧伤复发,太祖皇帝致死也未再有一子。

永昌十三年(1656年),太祖皇帝自觉身体不支,下旨将李锦立为皇太侄,以防万一。但是,李锦推辞不受,称道自己虽为太祖皇帝之侄,年岁尚长太祖皇帝六岁,比先万岁而去,万不能受此重任,以误军国大事。太祖皇帝只得召李锦入宫,以后周太祖、世宗故事勉励之。太祖称,“朕时日无多,皇顺甫立,内有余孽窥视,外有东虏入寇。主少必国疑,主弱必国危。彼子来亨甚肖郭荣,平江南、抚西军、伐东虏,皆有参与斩获,德才双全,社稷可与之。今日所托者,非彼也,彼子也。愿彼子身后勿如世宗,多寿且子保我江山耳”。永昌十五年(1658年),太祖皇帝崩于北京,享年53岁。李锦继位,年号明德,并于次年册封李亨(原名李来亨)为皇太子。明德6年,李锦崩于北京,享年65岁,庙号世祖。李亨继位,年号宁盛,此后皇帝皆为太宗皇帝一脉。

熙元维新前,秉持“普天之下,莫非王土”的理念,顺朝并无现代外交观念,对于外国一律理解为藩邦朝贡国。但是,在外交实践中,确实有着区别。对于诸如朝鲜、日本、琉球、安南等国,则是作为藩邦处理,朝贡国君主只能以国王称呼,地位低于中原皇帝(日本天皇在宁盛后以天王称呼,地位等同黄教法王、道教天师,日文以平假名写作テンノウ,国内外都不得再出现天皇字样)。但是,对于沙俄、英国、法国等西洋诸国,原则上对华交往时需以朝贡国自处,实际上本国文件中将自身置于顺朝平等地位,顺朝官方也并不过问。但是,西洋诸国未征得顺朝同意,不得私自接触朝贡体系内藩邦政府或在其境内经商,更不得在朝贡国常驻使者、军队,对朝贡国用兵原则上视同对顺朝的侵略行为。

熙元维新后,顺朝与英、法、美、俄等国建立外交关系,互派大使常驻。原朝贡体系内藩邦,作为顺朝的保护国和势力范围存在,外交政策需接受顺帝国指导。帝国政府派遣天使常驻各朝贡国,且在朝贡国拥有驻军、关税豁免、自由通行/经商、治外法权等特权。非朝贡国前往朝贡国经商需事先征得顺帝国同意。各朝贡国君主继位需得到顺帝国皇帝册封方可生效。

皇顺起自草莽,建国后对部分繁文缛节也进行了删减。平时臣子面圣仅需一跪一叩首,天子亦需颔首回礼。高阶官员(中书阁大学士、都御史、权将军等)面圣议事,皇帝亦看茶、赐座礼遇。同时,太祖皇帝亦下旨,各级官员见面禁绝跪礼,官属面见上官仅需作揖行礼即可。朝贡国使者面见天子亦需行跪地叩首之礼。但是,在与西洋使者交涉的过程中,顺朝天子特许依其俗,单膝下跪颔首即可。不过,宁盛以后,西洋各国必须以拉丁文DOMINUS ET DEUS称呼顺朝天子。其实,在宁盛以前,西洋诸国亦可以AUGUSTUS称呼顺朝天子。然而,太宗皇帝了解到神圣罗马帝国的约瑟夫一世也以AUGUSTUS自称,震怒道:“彼哈布斯堡者,匹夫竖子耳,何以与朕共称二圣乎?”(哈布斯堡什么档次,和我用一样的称号)。于是,大顺西学派穷经皓首找出了戴克里先的自称DOMINUS ET DEUS作为大顺天子在西洋的称号。

顺朝基本沿袭了前明官员朝服、公服、常服体系,只是部分细节有所不同。皇顺尚蓝,三品以上官员着蓝袍,四品至六品着红袍,七品及以下着绿袍。在补子上顺朝也进行了简化,一品官补子为一朵云,二品为两朵云,以此类推。同时,对于平民服饰的限制也进行了放松,除官员、皇室专用服饰外,对于良民的服饰并无特别限制。因此,平民的着装也基本沿袭了前明的风格。

但是,随着顺朝和西洋诸国交流的加深,西洋文化也对顺朝的服饰产生了影响。18世纪以后,西欧巴洛克、洛可可等艺术风格传入顺朝,也引发了汉服的新一轮变革,各种巴洛克、洛可可的元素被加入汉服设计中。英、宪二朝,为应对洪秀全的同济会起义,曾国藩、左宗棠、李鸿章等洋务派大臣开始设置牙帐、编练新军,同时也参照西式军装设计新军军服。此后的洋务运动和熙元维新中,军队常服全部换装西式戎装。另外,宪宗皇帝参照普鲁士军装简化设计了“新常服”(类似于OTL的中山装),作为政府人员常服推广开来,受到全社会的欢迎,逐渐成为全社会男性的日常着装。从此,全社会对于洋服的接受度越来越高,特别是(富裕阶级)女性一般都有两个衣柜,一个放汉服,一个放洋服。但是,在重大场合(登基、祭天、登科、婚丧嫁娶等),顺人仍会着汉服以示郑重,这个习惯甚至沿袭到之后的共和时代。

鉴于前明太监干涉朝政、祸乱国家的教训,顺朝自建立起就对太监的使用进行限制,整个顺朝近280年的历史中,太监数量的高峰也不到500人。同时,顺朝禁绝皇子、勋贵、士绅私自阉人,各皇室、勋贵府中阉人仅能来自皇帝赏赐。违者以采生折割论罪,处斩立决。由于太监人数较少,顺朝宫廷一般严格划分外宫和内宫,外宫与内宫之间由专门通道隔断,进行严格的检查,内宫人员皆不得前往外宫。外宫是皇帝的办公区,中书阁也设置在外宫内,所有杂务皆由身体健全的侍卫与宫女完成,内宫中皇室成员则是由宫女和太监服侍。同时,为了防止出现汉唐时后宫干政的局面,李顺皇室多有意控制后宫规模,后宫规模最大的仁宗皇帝也不过一后五妃。另外,顺朝还有一个不成文的规定,凡奏折、诏书等文件,皆不得带入内宫,后宫成员更不得查阅此类文书,因此从根源上杜绝了后宫干政的问题。山海关大战

永昌元年三月十九,北京城破,明末帝朱由检自缢于梅山。入城后,太祖皇帝采纳开国大军师宋献策的建议,封锁城门、实行宵禁,迅速控制京内显贵,尤其是吴襄一家。三月廿一,城内甫定,太祖皇帝便亲赴吴府会见吴襄,称道,“明亡顺兴实乃天意,吴家一门为国守土多年,披荆斩棘、夙兴夜寐,功不可为不高。如今天下未定,大顺求才若渴,若令郎不萌嫌弃,愿以宁侯之爵、制将军之职揽之,望将军切勿推辞。”吴襄见状连忙叩首谢恩,亲笔书信劝降吴三桂,命家丁连夜送出。三月廿五,吴家家丁追上由玉田返回山海关的吴三桂,将吴襄和太祖书信交与吴三桂。吴三桂并未立刻表态,但是当夜军事会议中,吴军将领已经人心浮动。如今明已亡,非降顺即降清,关宁军多与清军有血仇,且清国乃蛮夷之国,东虏老酋杀汉殷鉴不远;与之相比,大顺皇帝起手就是一个宁侯、制将军,诚意不可谓不重,何不安然受之。吴三桂闻言,仍未表态。廿六日晨,吴军将领带头,领全军在吴三桂帐前高呼,“大顺天子当立,请宁侯进京面圣。”吴三桂不再犹豫,欣然受之,以“大顺总兵平西伯吴”的旗号率一支偏师进京面圣,余部仍回防山海关。

永昌元年四月初三,吴三桂抵京面见太祖皇帝,帝嘉其忠勇,许吴三桂为辽东制将军、宁侯。同时,吴三桂也对太祖皇帝袒露了东虏意图入关的狼子野心,东虏满、蒙、汉八旗共有十万余,此番前明已亡,必觊觎中原。太祖皇帝深以为然,命权将军、汝侯刘宗敏和皇弟李自敬领五营兵三万、唐通领降军八千会同吴三桂回防山海关。四月十四,关外来信伪摄政王多尔衮于四月初九已点齐满蒙汉八旗八万,由沈阳出发直奔山海关。太祖皇帝知山海关驻军不过六万,不能与之敌。次日,太祖皇帝亲率京内余部三万五营兵,急行前往山海关助战。廿一日夜,唐通部与清军激战于一片石,不敌,退入关内休整。次日清晨,两方再战于南水门、北水门、关中门,山海关几愈陷落,刘宗敏、李自敬、吴三桂身先士卒,力战于三门,方才堪堪保全关门。但是,是夜李自敬身中数箭,不治而亡。廿三日晨,双方再战,顺军渐难支撑,然而辰时后大风突起,扬尘蔽天;至午时,太祖皇帝仪仗出现在一片石方向,顺军骑兵依托沙尘冲击清军右翼,三堵墙有进无退,太祖皇帝亲临督战。关内顺军见状,士气大振,主动出城迎击清军。鏖战至傍晚,清军逐渐不敌,多尔衮欲暂退,太祖皇帝见势,急命制将军刘芳亮、谷可成各率部一万,乘势直冲清军中军大帐。伪摄政王多尔衮大惊,几欲弃军而逃,清军阵脚凌乱,死伤惨重。多尔衮幸得多铎援救,从而脱险,但是镶白旗主、豫亲王多铎却战死军中,首级为谷可成部所获。

四月廿四晨,战斗基本结束,战后统计顺军五营兵伤亡逾万,唐通部伤亡五千,吴三桂部六千余;与之对应,清军伤亡近三万,此后数年未再犯边。四月廿九,顺军收复宁远。五月初一,太祖皇帝在北京祭天称帝,昭告天下,顺明相替,建元永昌。

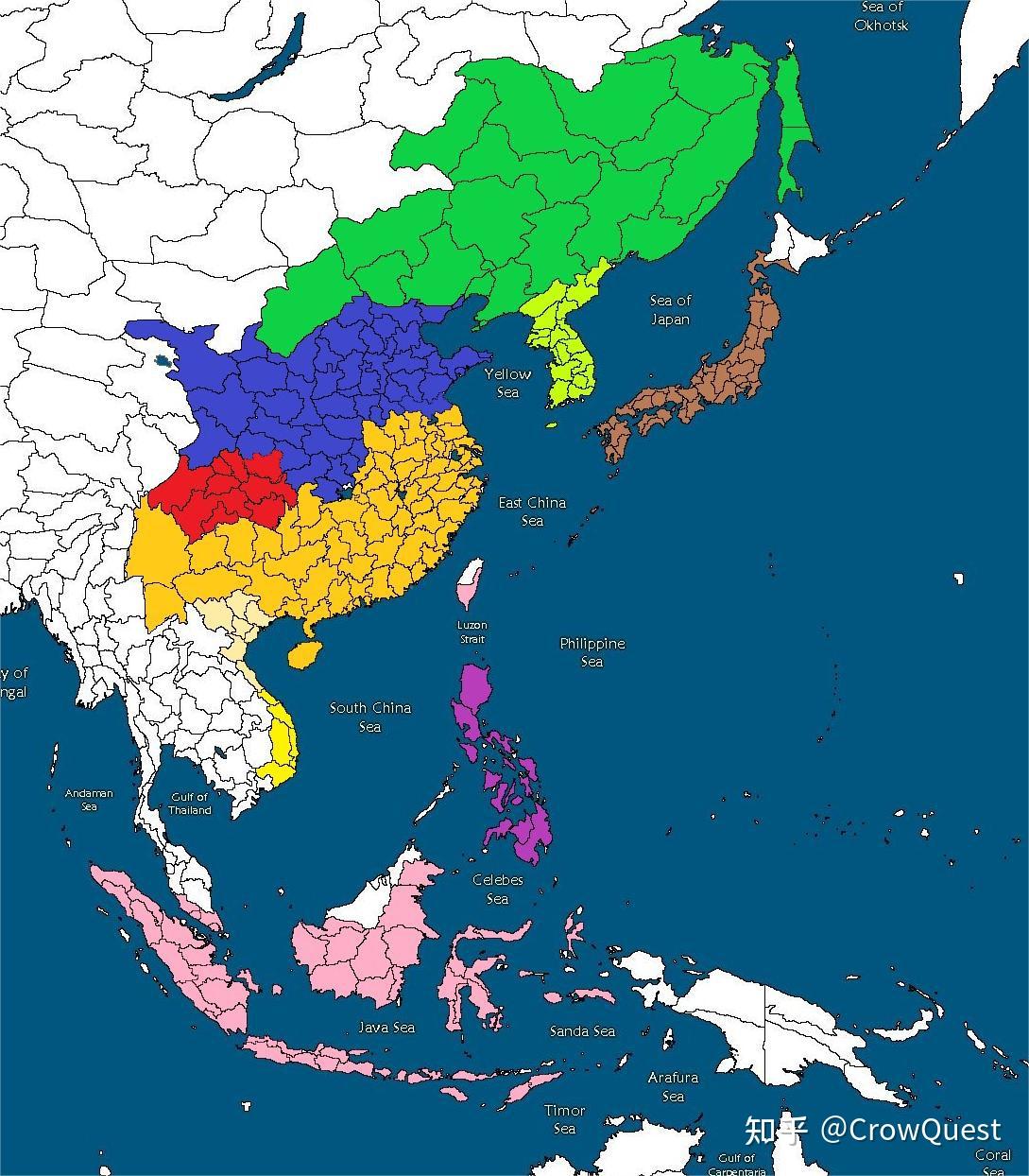

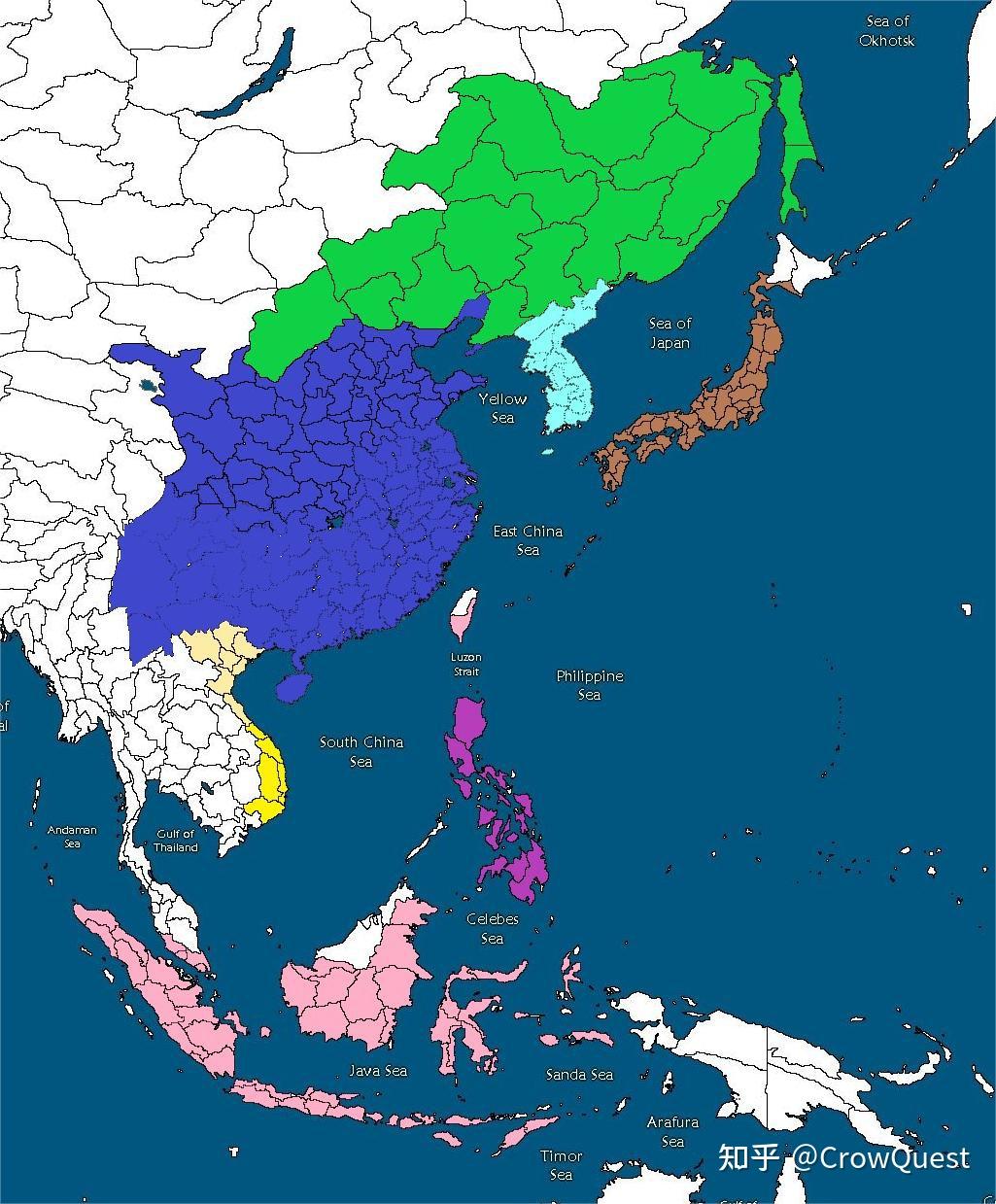

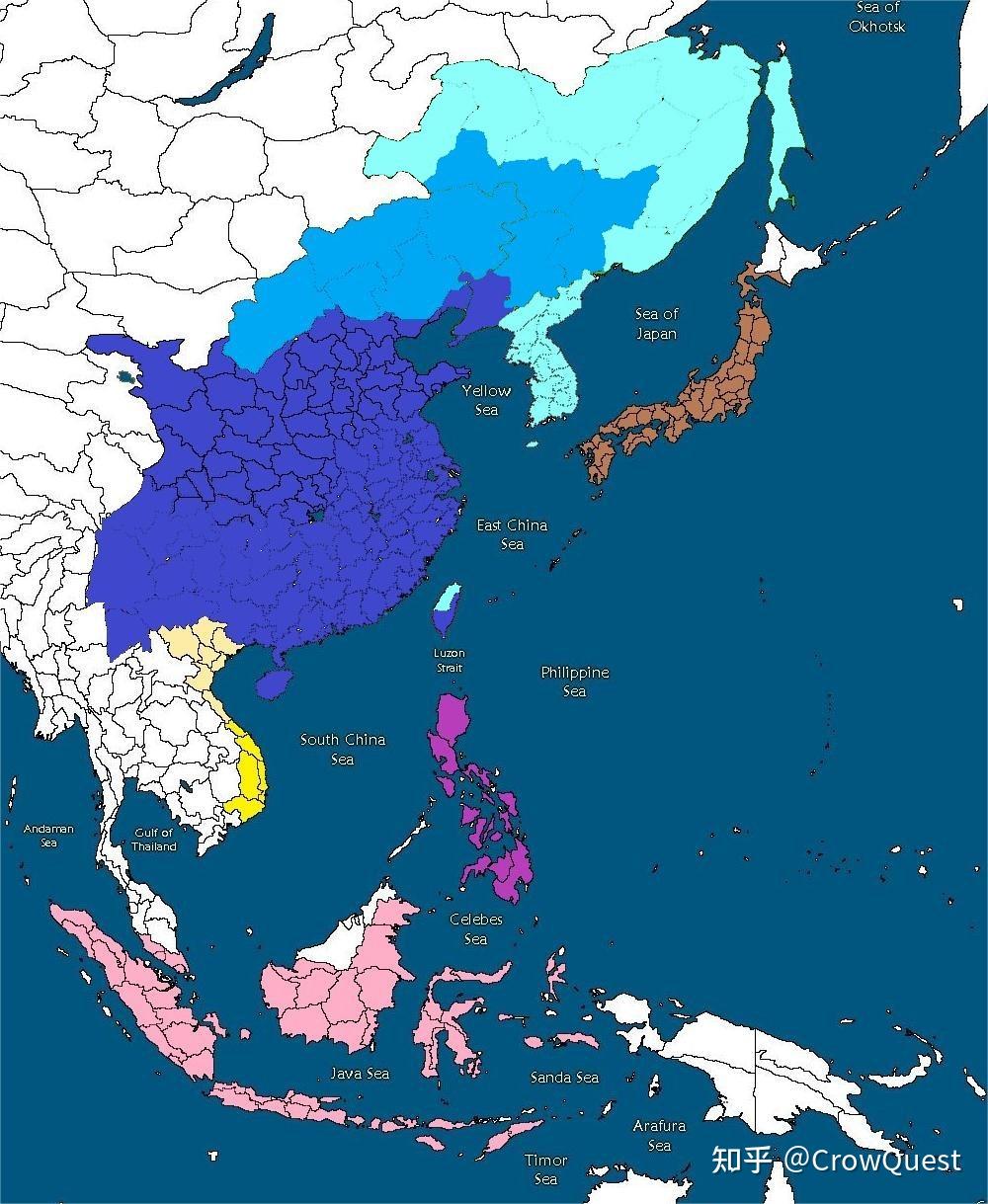

永昌元年形势图:蓝色系为顺朝势力范围,绿色系为清国(颜色由深到浅,控制力由强到弱);西军势力范围红色标注,南明为黄色,粉色是荷兰东印度公司,玫瑰色为西班牙殖民点,下同。

永昌元年形势图:蓝色系为顺朝势力范围,绿色系为清国(颜色由深到浅,控制力由强到弱);西军势力范围红色标注,南明为黄色,粉色是荷兰东印度公司,玫瑰色为西班牙殖民点,下同。

2. 定都北京

山海关大战后,李自成会同刘宗敏、牛金星、刘芳亮、谷可成、宋献策等重臣商议,东虏虽然此番受到重挫,顺军也损失不轻。建奴的实力超过了大顺朝廷的预期,在未来必是新王朝的心腹之患。北京地处要冲,前明皇帝尚可天子守国门,我大顺以武立国,岂能多让。永昌元年六月,太祖皇帝下旨定都北京顺天府,设西京长安府(西安)、南京承天府(襄阳),命泽侯、权将军田见秀护送皇室前往北京。另外,太祖皇帝命谷可成携多铎首级巡视九边;亳侯、制将军李锦和绵侯、制将军 袁宗第领五营兵三万出陕西,会同吴三桂南下平定残明实力;刘宗敏任蓟辽总督,接替宁远至蓟州一带防务工作;磁侯、制将军刘芳亮驻防陕西,戒备西军进犯。

永昌元年八月,太祖皇帝大封功臣:

追封燕王 李自敬

汝国公、权将军 刘宗敏

泽国公、权将军 田见秀

南阳郡公、制将军 李锦

延安郡公、制将军 谷可成

荆州郡公、制将军 刘芳亮

宁侯、制将军 吴三桂

宝丰伯、左辅 牛金星

永城伯、右弼 宋献策

同时,对于崇祯帝子嗣,太祖皇帝也选择礼遇,册封前明太子朱慈烺为宋王、定王朱慈炯为定安公,剩余投降前明诸王皆以伯爵待之。

3. 平江南

永昌元年五月,李晟在北京举行登基仪式的同时,在马士英和江北四镇的拥立下,前明福王朱由崧在南京登基称帝,年号弘光。然而,弘光群臣却无心北伐收复失地,反而陷入党争内斗中。永昌元年八月,李锦和袁宗第所领三万五营兵、吴三桂所领两万关宁军以及前明降军数万会师洛阳,誓师南征残明,扑向盘踞江淮的江北四镇。争斗过程乏善可陈,江北四镇除了高杰部做出有效抵抗外,黄得功、刘泽清、刘良佐三部不是望风而降,就是闻风而逃。永昌元年十月,顺军兵临扬州城下。一个月后,扬州城门为内奸打开,守将史可法被生擒。永昌元年十一月,弘光群臣献南京城投降,弘光帝出逃浙江。十二月,弘光帝在浙江被擒,押往北京,册封为永顺伯。

永昌二年(1645年)二月,前明唐王朱聿键在郑芝龙等人的拥立下,在福州登基称帝,年号隆武。几乎同时,前明鲁王在绍兴宣布监国。三月,顺军横扫浙江,鲁王政权投降,鲁王朱以海被俘,押往北京,册封为崇顺伯。永昌二年四月,顺军基本控制浙江全境。五月,顺军与隆武朝廷战于仙霞关,次月仙霞关破。七月,顺军占领福州,隆武帝自杀。九月,郑芝龙率部归降,封为石井侯。

永昌二年十月,桂王朱由榔在肇庆宣布监国,同时顺军挥师进入广东。十一月,朱由榔弃广东出逃桂林。十二月,广东全境为顺军控制。永昌三年(1646年)一月,朱由榔在桂林称帝,年号永历。不同于其他短命政权,永历朝廷得到湖广总督何腾蛟、明湖北巡抚堵胤锡等地方大员的全力支持,停止内耗。永昌三年一年间,顺、明两军鏖战于湖广、广西两地,永昌四年(1647年)三月,顺军攻陷柳州,朱由榔出逃贵州,为西军所俘。

4. 永昌废奴

明末之际,“奴变”遍及鄂、皖、苏、浙、赣等地,至顺朝建立,前明贱民纷纷高呼“贵贱颠覆”,起义暴动。以“铲主仆、贵贱、贫富而平之!”为口号,形成了“削鼻班”“里仁会”等组织,攻击富户大族,焚烧卖身契,占田开仓。“奴变”运动有效打击了南明的统治,为顺军南下提供了机会。于是,永昌元年(1644年)十月,太祖皇帝便下旨,“天下赤子皆为皇顺臣民,何有贵贱之分?夏桀人车,民与日丧;殷纣炮烙,诸侯西去。道得众则得国,道失众则失国。皇顺之得天下者,得民也、得民心也。何以效桀纣之举哉!此后,凡天下臣民无分贵贱,前明身契皆废,所谓贱籍来去自由,不得阻拦,违者以略卖良人(拐卖人口)论处。”江南贱户闻“废奴令”大喜,纷纷开门迎闯王,大大加快了顺军攻略江南的速度。同时,大量富户私藏家奴违反“废奴令”,被顺军抄家、流放,乃至斩首。也大大缓解了停止“追脏助饷”以来的财政紧张。此后,顺朝境内不再存在法定意义上的奴仆,无论佃户、佣人和主人家都没有法律意义上的人身依附关系。但是,昌德以后仍然出现以“养子”“养女”等名义豢养奴仆的现象。

5. 征抚西军

永昌三年(1646)一月,顺朝高层见剿灭残明攻势顺利,决定开始攻略西军阵营。二月,刘芳亮与信张献忠,称新朝当立,劝他上表归降。张献忠并未给出明确回复。三月,前方来讯,光山伯、果毅将军刘体纯所领前明降军在湖南战场受挫,顺军速攻计划破产。六月,张献忠决心“联明抗顺”,亲率西军赶赴川北,准备进攻汉中。刘芳亮率军南下汉中,阻击西军。十一月,大西军广元守将、都督刘进忠叛降顺军,并献计突袭大西军西充统帅部。十二月,顺军依计深入西充,突袭张献忠大营,张献忠中箭身亡。张献忠阵亡后,西军在孙可望、李定国、刘文秀、艾能奇等人的带领下一路向南,至永昌四年(1647年)二月,西军攻克贵阳府,并于次月俘获出逃的永历帝。四月,西军携永历帝进入云南府(昆明),受到黔国公沐天波的支持。至此,西军已占据川南、云贵地区。

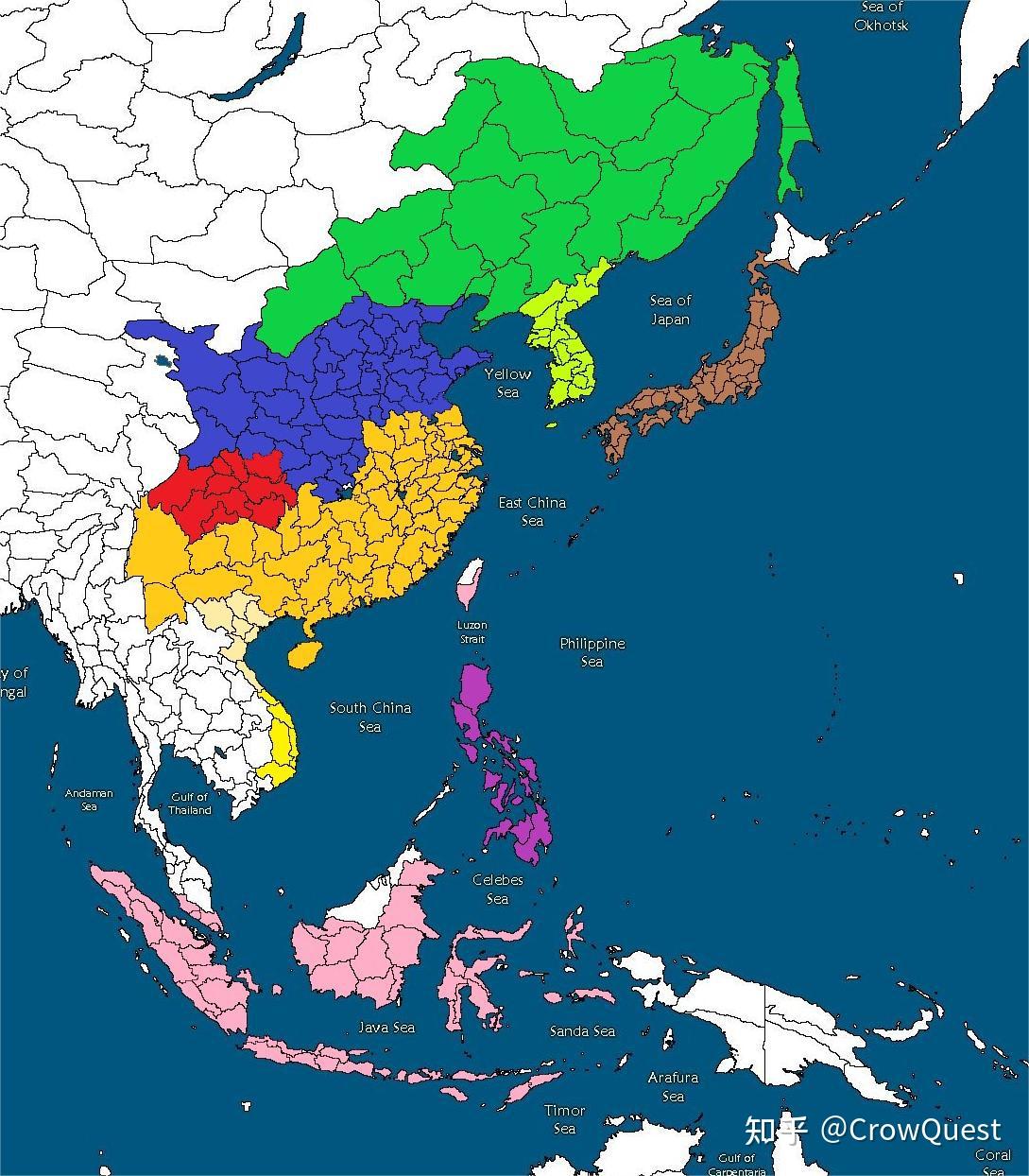

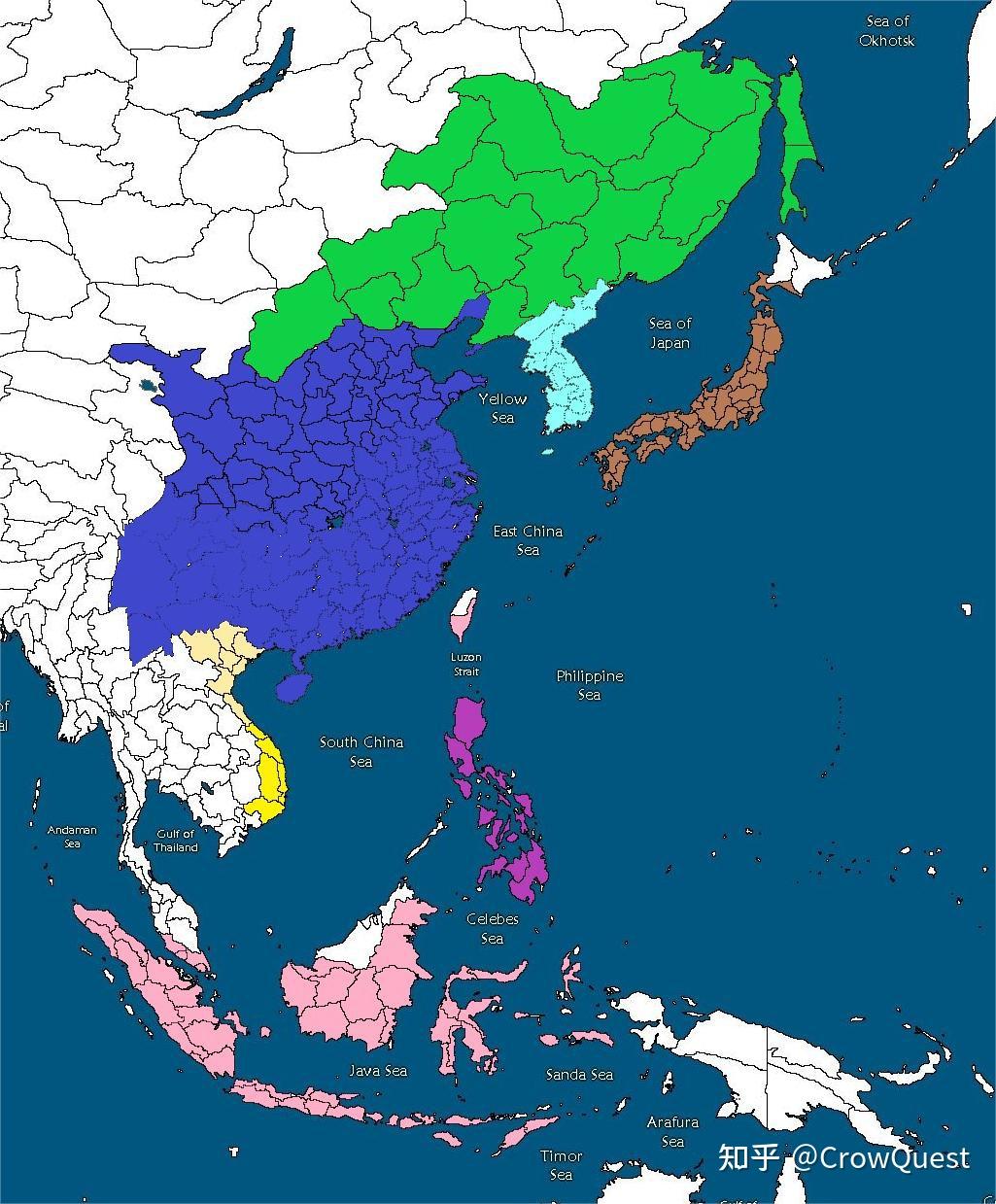

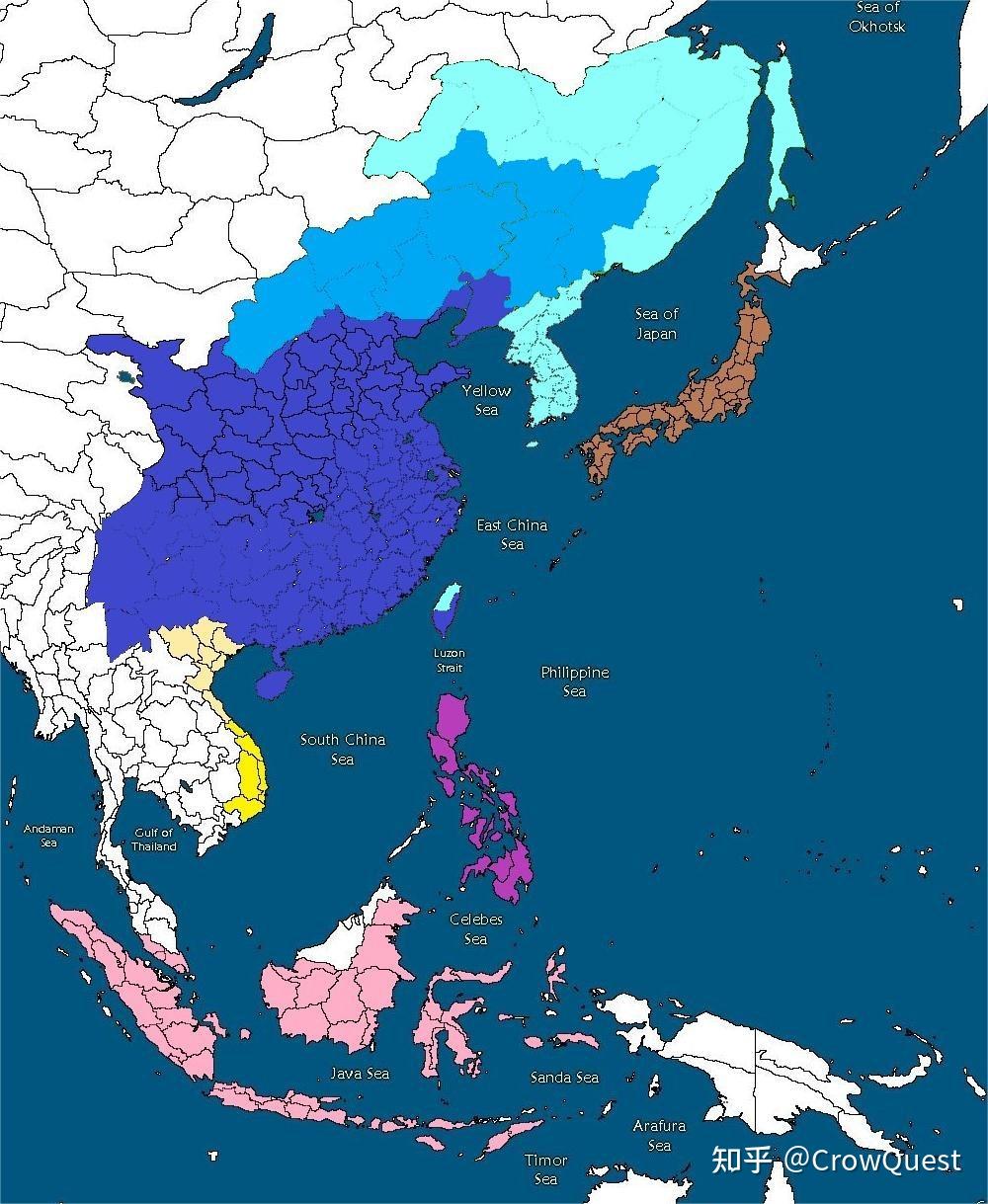

永昌四年形势图

永昌四年形势图

永昌四年六月,李锦、袁宗第再度与信西军众将,呼吁西军归降新朝,不要再抱残守缺,同时顺朝也会同前例优待永历帝。西军众将并未给与回复。八月,四将军在昆明接受永历帝册封,孙可望称平东王,李定国称安西王,刘文秀称抚南王,艾能奇称定北王。九月,顺朝决定讨伐西军,刘芳亮和吴三桂部自北、李锦和袁宗第部自东两面出击直逼昆明。永昌五年(1648年)二月,孙可望和艾能奇兵败川南,投降顺军。四月,顺军攻占昆明,俘获永历帝,押往北京,册封为尊顺伯。六月,李定国和刘文秀在贵州投降,关内归于一统。

6. 三伐东虏

永昌一朝一共开展了三次对清国的大规模军事行动,分别是辽西之役(含辽海战役)、漠南之役和朝鲜之役,三场战役之后,顺朝收复了辽西、金州(前明金州卫,改设金州折冲府)、东江(前明东江卫,改设东江折冲府)等地,将漠南蒙古、朝鲜收为藩属,同时设置了通辽折冲府、九原折冲府、云中折冲府等单位控制咽喉地带。至永昌末年,顺朝已形成对清国三面合围的态势。

6.1. 辽西之役

永昌二年(1645年)春,太祖皇帝调五营兵四万、新练府兵十万以及抽调直隶、山西、山东壮丁十五万作为夫子,以刘宗敏为主将,绛侯、制将军贺锦为副将,东出发起辽西战役,旨在收复辽河以西广宁、义州诸卫。

另一方面,清国的情况却有些微妙。首先,因为在山海关折损了三万男丁,清国为了应付顺军的出击不得不疯狂压榨人力资源,凡十五以上五十以下的八旗男丁悉数被征发上了前线,同时要求漠南蒙古、朝鲜分别调两万壮丁以供差遣。由此,清国勉勉强强筹齐了十二万战兵和八万夫子应战。但是,如此竭泽而渔地压榨人力资源,既造成了农业生产上的人力不足又加大了盟友之间的间隙。永昌二年秋,辽东大规模歉收,爆发严重的饥荒。此后,漠南蒙古与朝鲜也暗中寻求与顺朝的联系,企图摆脱满洲的束缚。其次,入关失败导致清国内部斗争加剧。豪格重新起复为肃亲王,镶白旗也又其五弟继承。八王议事的时候,再度明显分为两派。另外,由于短期入关无望,清廷对于汉人的态度也发生了变化,汉八旗、三顺王等前明降军遭到明显排挤。

永昌二年夏,顺清双方对垒于锦州--松山堡一线。经过上番山海关的鏖战,顺朝高层充分认识到了八旗的野战实力,也抛弃了毕功于一役的速胜想法。而是选择与清国拼国力,通过轮番的战斗拖垮东虏。于是,辽西战场出现了相当吊诡的一幕,顺清双方屯兵近三十万,却只是不断进行小规模的军事冲突,并没爆发大兵团会战。永昌二年冬,清国农业危机爆发,由于过度抽调人力、物资用辽西战场,清国大量平民尤其是汉民缺乏过冬储备,辽地民变四起。腊月,清军统率豪格被迫选择决战,全力冲击顺军营地。至永昌三年(1646年)一月,清军仍未取得重大战果,反而损失惨重。二月,豪格下令放弃辽河以西锦州、广宁、义州等地,全线撤军,力保今年农业生产。顺军乘胜追击,至三月陆战基本结束。战后清点,顺军死伤两万余,清军死伤逾三万。

同时,永昌三年二月,郑芝龙(据传由郑森代笔)上《疲虏疏》,称东虏男丁不过数十万,八旗丁壮十万余,穷兵黩武,则少人事生产,长此以往,必用度不足,不战而溃。是以,破虏者,不在兵戈,而在农桑,海陆并进,袭扰辽地,东虏则不能安心生产,必自溃也。顺廷深以为然。调郑芝龙北上,训练水师,准备长期袭扰辽东、朝鲜等地,先穷清再破清。永昌三年秋,水师初成,开始持续袭扰清国和朝鲜沿海地区,并陆续收复了金州(旅顺)、东江等地。

6.2. 朝鲜之役

至永昌五年(1648年),顺军已收复金州、东江地区,黄海地区完全置于顺朝水师的控制之下。同时,朝鲜仁祖世子李淏暗中遣使来京,朝天子共襄“攘夷”大计。不久,李淏计划败露,在清廷的威压和洛党人的构陷下,王世子被废,流放济州岛。同时,前昭显世子长子李栢被迎回汉城,被立为王世孙。永昌六年(1649年)五月,朝鲜仁祖病危,在金自点等洛党的拥立下,李栢继位为朝鲜国王。次月,顺朝以拥立李淏为由,起水师进攻济州,济州守将不战而降。七月,3万顺军登陆仁川,直抵汉城府。金自点携李栢逃往南汉山城据守,并且遣使沈阳求援。八月,山城城破,金自点及李栢被俘,押往北京受审,随后被流放云南。同时,在顺军的扶持下,李淏在汉城继位为朝鲜国王。

九月,沈阳方面听闻朝鲜沦陷的消息,议政王大会上多尔衮和豪格难得达成一致意见,决定出兵朝鲜。十一月,顺、清双方会面于义州。永昌七年(1650年)二月,由于义州久攻不破,多尔衮和豪格分兵,带队绕道直取平壤,但是中了顺军埋伏,战死途中,首级为三原(乡)侯李来亨所获。豪格闻讯,立即撤军,准备回沈阳接收豪格政治遗产。三月,太祖皇帝使者持诏谕来朝,正式册封李淏为朝鲜国王。李淏面西行跪叩大礼,领受服饰、王玺等器物,朝鲜自此改元“永昌”,世为顺臣。五月,以攘夷为“目的”,顺军在朝鲜境内设置义州折冲府(驻地平安道义州)、楚山折冲府(驻地平安道楚山)和仁川折冲府(驻地京畿道仁川),由顺朝派遣一名制将军(首任朝鲜制将军为三原侯李来亨)进行管理。另外,此后朝鲜国王任命“领议政”及“左右议政”需上报北京核准,方可生效,由此朝鲜的国相任命权实质上落入顺朝手中。

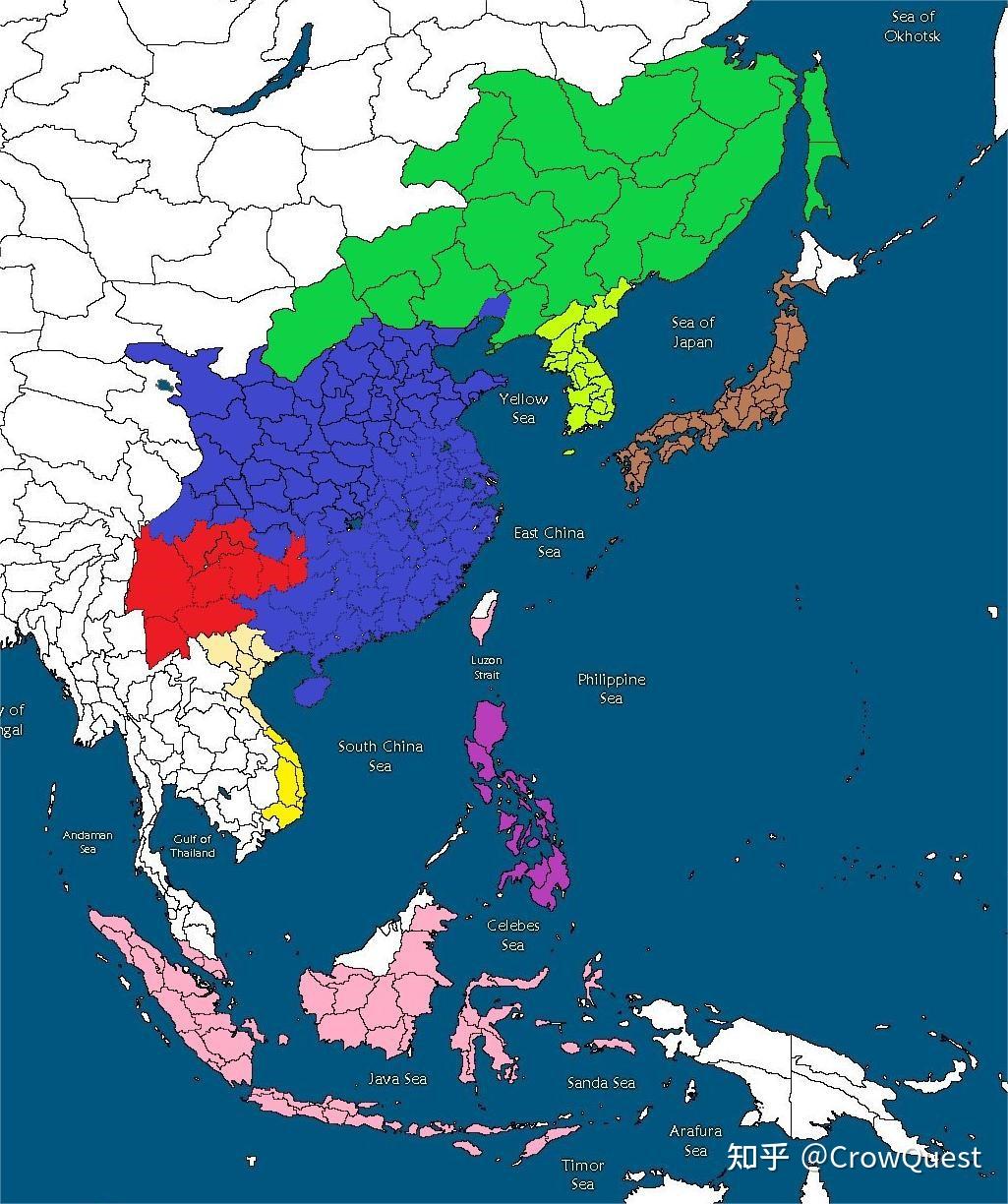

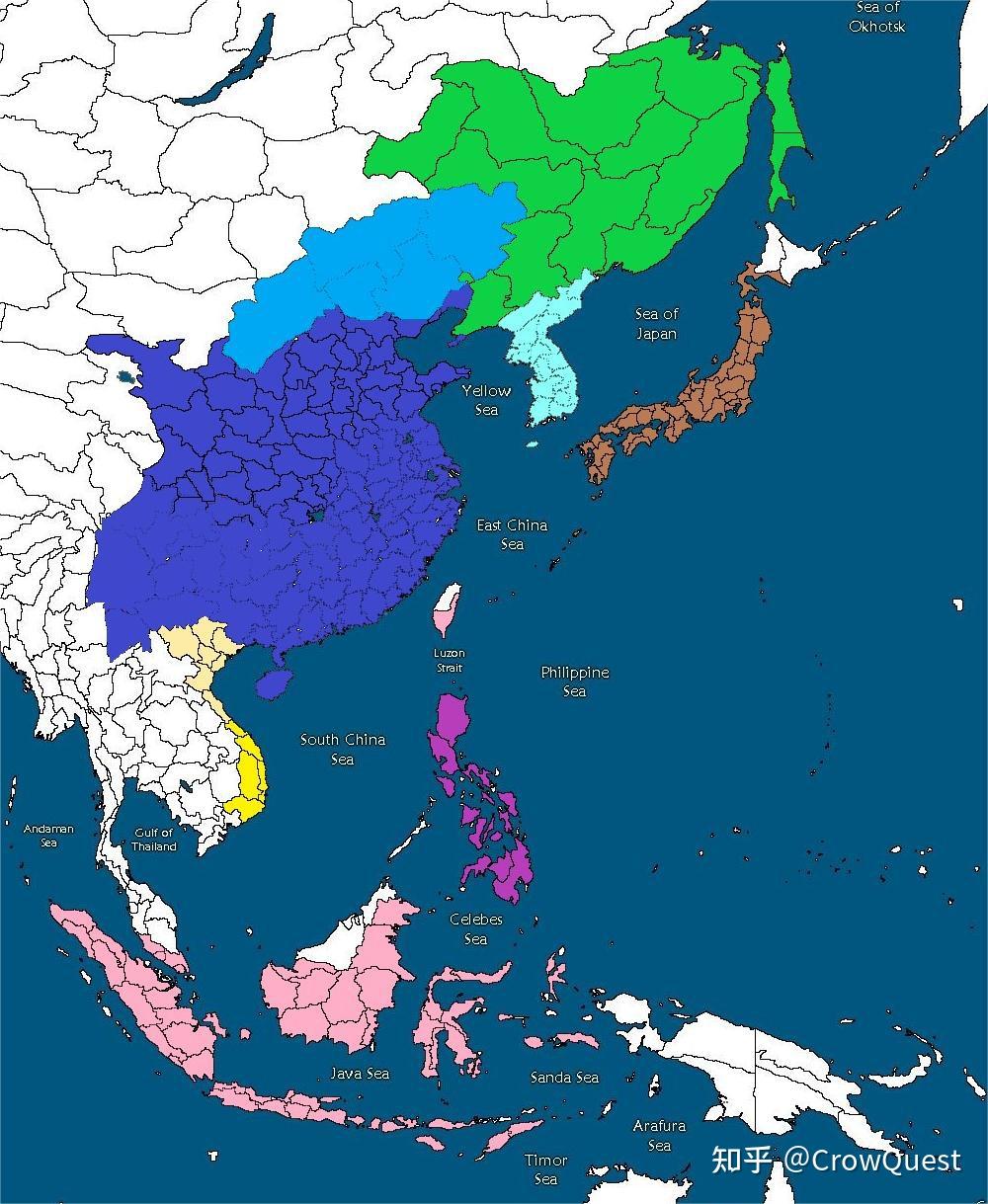

永昌七年形势图

永昌七年形势图

6.3. 漠南之役

自永昌三年(1646年)以后,顺军在辽河西岸多置营堡,不断袭扰辽河沿线农业生产。同时,顺朝水师也持续袭击辽东半岛,导致清国农业生产濒临崩溃。清国不得不选择加大对蒙古和朝鲜的吸血力度,每年要求二地进贡大量粮食、牛羊、马匹以维持八旗战斗力。永昌七年(1650年),朝鲜之役后,清国丧失对朝鲜的控制,导致国内经济状况雪上加霜。期间,豪格、多尔衮虽然多次组织八旗和蒙古协军试图入关劫掠,但是入不敷出,几年来前前后后已经折损兵丁近两万。永昌八年(1651年)秋,辽东再度歉收,爆发粮食危机,多地爆发民变。摄政王豪格不得不抽血蒙古,要求加大进贡力度,导致漠南蒙古诸部颇为不满,暗中联络顺朝,准备脱离清国控制。

永昌十年(1653)年,太祖皇帝下旨北伐,五万五营兵会同宣府、大同、太原、延绥、宁夏等地府兵十万出征河套。次年,顺军征服鄂尔多斯、土默特两部,在河套地区置五原折冲府(驻地包头市)、云中折冲府(驻地呼和浩特市)。同时,册封两部统领为果毅将军、世袭乡侯。永昌十二年(1655年),豪格领八旗6万、察哈尔和科尔沁两部蒙古兵4万,进犯河套,意图收回对鄂尔多斯、土默特两部控制权。顺朝再发兵十五万,与清军战于河套地区。同年末,清军战败,满蒙折损兵丁逾两万,豪格死于乱军之中。永昌十三年(1656年),顺朝发兵征服察哈尔部。次年,顺军征服科尔沁部,其余漠南诸部也一并归降。同鄂尔多斯、土默特例,顺朝对于归降蒙古诸部首领,根据部落大小,册封为果毅将军或威武将军、世袭乡侯或伯爵。同时,顺朝又设置了开平折冲府(驻地锡林郭勒盟多伦县)、通辽折冲府(驻地通辽市),并在云中归化城设立漠南都督府,由一名制将军进行管理。除驻军屯垦外,顺朝还通过多重手段加强对蒙古诸部的控制:

经济上,漠南所有折冲府和都督府内都置互市,用于蒙古族人和中原商贩互通有无。凡蒙古人入城交易,需持有都督府签发金底红字勘合,否则不得入城。各部首领需依规纳贡、服徭役方可前往都督府领取勘合。

政治上,北京朝廷划分了各部所有的牧场范围,并且规定各部因游牧问题发生冲突,需上报都督府裁决,不得擅起兵戈。各部首领继承爵位、军职需前往北京朝廷接受册封方可生效。

文化上,在各折冲府、都督府设置官学、武学,收纳蒙古贵族子弟入读,在漠南地区开科取士,允许蒙古人通过科举成为朝廷官员。另外,顺朝皇帝还通过羁縻藏地da赖、ban禅,从而获得“文殊菩萨皇帝”称号,以黄教为手段强化对蒙古的控制。

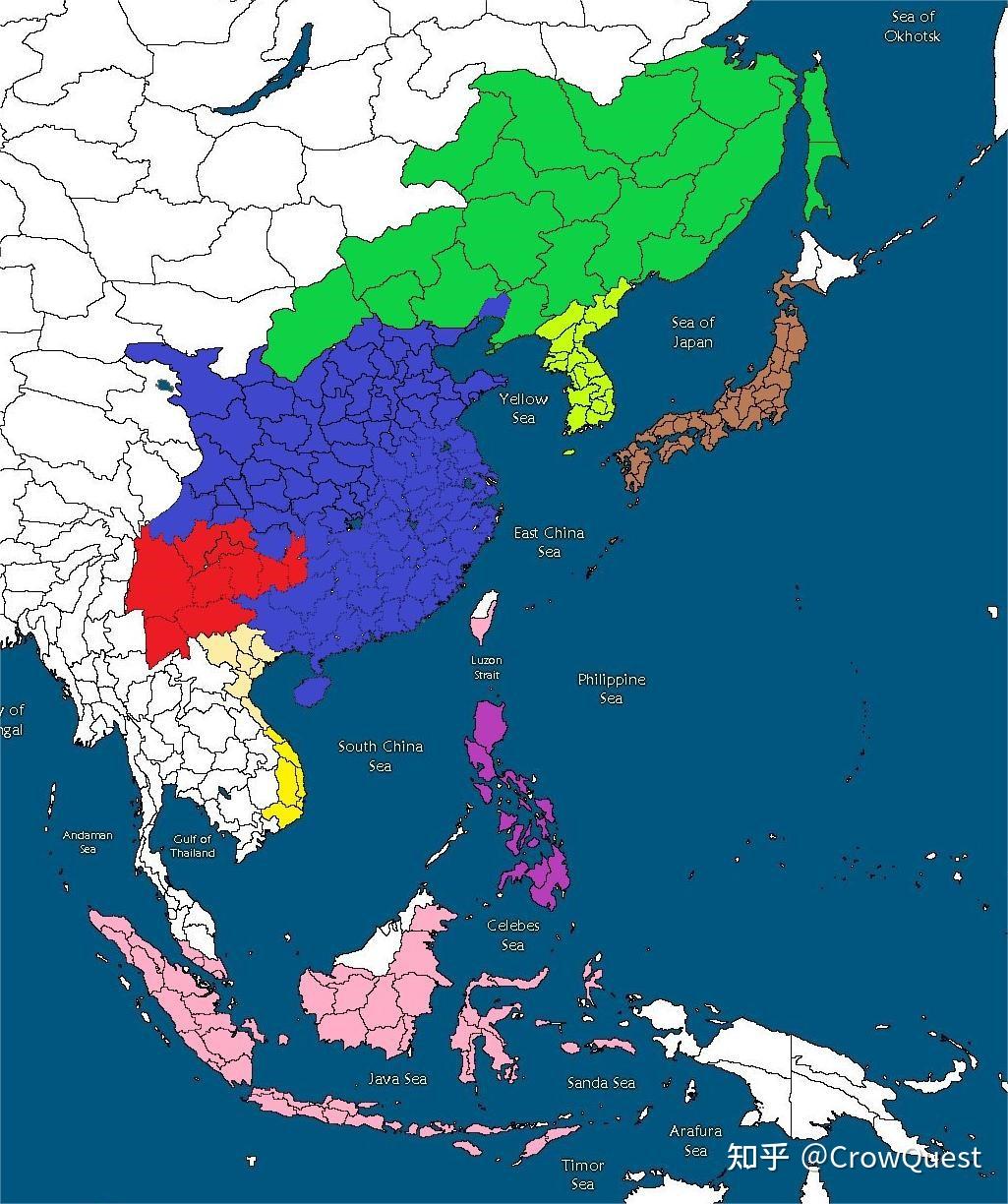

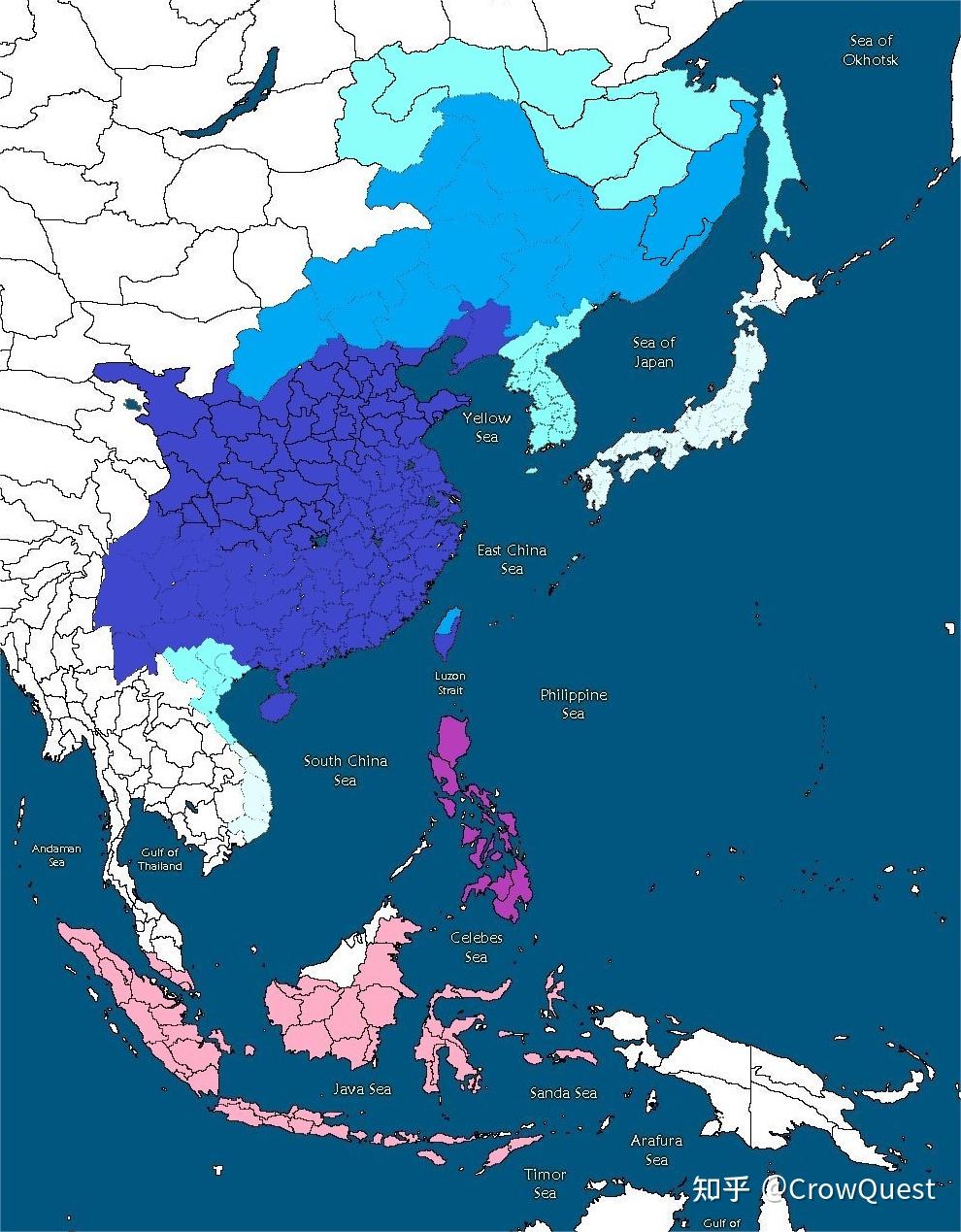

永昌十五年东亚形势图

永昌十五年东亚形势图

至永昌十五年(1658年),顺朝终于完成对清国的三面合围。同时,清国内部矛盾重重,顺清之战大势已定。

7. 羁糜藏地

永昌三年(1646年),收复辽西之后,顺朝高层便制定“翦除两翼,直捣黄龙”的对清方略。具体来说,就是先解决朝鲜和蒙古,对清国形成三面合围之势,再发起灭清之战,一战解决满洲势力。自永昌七年(1650年)收复朝鲜后,顺朝便着力控制蒙古势力。其中,最重要的一环便是笼络黄教(格鲁派)。

1642年,固始汗出兵日喀则,随后便征服整个卫藏。随后,固始汗将整个卫藏献给五世dl阿旺罗桑嘉措,藏地统一。永昌八年(1651年),太祖皇帝遣使携礼出使藏地,邀请dl和bc进京朝圣,dl和bc也意图借中原皇帝威名巩固统治,于是欣然同意。永昌九年(1652年),dl和bc携三百僧众抵京,太祖皇帝盛情款待,在北京西黄寺居住近一年。期间,太祖皇帝多次与dl商讨蒙古问题,并邀请黄教僧众于次年随大军前往漠南传教。同时,太祖皇帝册封dl为“西天大善自在佛所领天下释教普通瓦赤喇怛喇dl喇嘛”、“前藏黄教护国法王”,册封bc为“西天大善自在佛所领天下释教bc博克多”、“后藏黄教护国法王”,赐予dl和bc金册金印。dl和bc则尊奉顺朝皇帝为“文殊菩萨皇帝”,承认中原皇帝乃是“文殊菩萨”转世,属于现世佛。次年,dl和bc返回藏地。

此后,顺朝皇帝便以“文殊菩萨皇帝”身份,干涉蒙藏事务,对两地进行羁糜统治。

8. 清户丈田

自永昌三年(1646年),顺朝恢复征收赋税起,太祖皇帝便下旨各府州县衙门协同折冲府官兵,在十八省范围内清查户口、土地。至永昌八年(1651年),清户丈田工作基本完成,十八省共计2000万户、9000余万口,田5.2亿亩。清户丈田工作增强了顺廷对国内经济的掌控力度,同时也修复了晚明以来崩坏的财政体系。此后,历代帝王都极为重视清户丈田工作,每20~30年朝廷便会组织一次全国范围的清丈工作。但是,受限于封建王朝行政能力的不足,自昌德以后,清丈工作多流于形式。

永昌十五年(1658年)四月,太祖皇帝崩于北京紫禁城,享年53岁。皇太侄李锦继位,改元明德。

1. 灭清之战

明德元年(1659年),世祖皇帝册封临王李亨(灭南明有功封三原伯,征西军有功封三原侯,征朝鲜有功封临侯、制将军,北伐漠南累功晋临国公、权将军,永昌十五年封临王)为太子。明德二年(1660年)秋收后,世祖皇帝命太子李亨总督,自漠南、辽西、朝鲜三面出击发起灭清之战。漠南方面由漠南都督、宁远郡公、制将军吴三桂领府兵五万,自通辽折冲府进攻;辽西方向,由安国公、权将军谷可成领兵营兵六万、府兵九万渡辽河出击;朝鲜方向,由荆国公、朝鲜经略、领权将军衔刘芳亮领营兵两万、府兵四万,自义州折冲府进攻;共计26万大军,另外调直隶、山西、山东、陕西四省壮丁20万、漠南诸部壮丁5万、朝鲜壮丁5万作为夫子助战。

另一方面,清国却已是风雨飘摇,自永昌十二年(1655年)末豪格战死漠南后,顺治帝亲政已近五年。但是,五年内辽地已经爆发三次农业危机。为了戒备顺朝入侵,清国在辽河和鸭绿江沿岸构筑了大量堡垒,国内民力竭矣。备受压迫的汉民多逃亡辽西、漠南、朝鲜,五年内三地收容汉民竟达五十万。同时,经济上的崩溃,也引发了清国军事实力的暴跌。八旗兵丁披甲率直线下滑,汉人工匠的逃亡更是导致清国火器得不到补给,八旗火器多破损且缺少弹药。

因此,灭清之战相比之前顺清之间的较量,显得异常轻松。顺军甫一入境,清国境内就爆发了大规模暴动,大量营堡不战而降。顺治帝也深知社稷崩坏,非一人之力可挽狂澜,直接弃沈阳出逃宁古塔。明德二年冬,三路大军会师沈阳。休整完毕后,宜将剩勇追穷寇。次年春,太子李亨命三路大军北上宁古塔,誓擒伪帝福临。顺治帝不再北逃,亡命一搏,战死宁古塔,首级为吴三桂部所获。同时,顺军一路追击清军残部,直至黑龙江城,置黑河折冲府,招抚四方野人女真诸部。

清国既灭,世祖皇帝下旨置辽宁省,在辽东、辽西广置州县,安置原汉人流民。同时,迁关内无地农民,授田定居辽宁。对于前明奴儿干都司辖地,顺廷置黑水都督府,由一名制将军管理,下辖宁江折冲府(驻地宁古塔)、黑河折冲府(驻地黑龙江城)、安东折冲府(驻地前明船厂)、建平折冲府(驻地通化市)、滨州折冲府(驻地哈尔滨市)、屯河折冲府(驻地伊春市)等六折冲府,驻军开垦。同漠南例,女真诸部首领,根据部落大小,授世职果毅将军/威武将军、封乡侯/伯爵。女真诸部需履行朝觐、服役、纳贡等义务,方可获得朝廷册封,前往都督府领取勘合。

2. 征台之役

顺朝建立后,鉴于前明因严重的土地兼并而亡,朝廷对于赏赐土地格外谨慎,就算是国公、诸王赐田也不过万亩,且对于兼并土地多加限制。为缓解勋贵的不满情绪,顺朝在其他方面给与勋贵群体特权。其中,最重要的则是外贸勘合。皇顺共开天津、松江、宁波、泉州、广州五港对外通商,凡皇顺商人出海贸易,必持朝廷签发勘合,否则市舶司不得放行。由此,勘合多作为赏赐,用于嘉奖勋贵,诸如刘、田、高、谷、袁、吴、郑等功勋外戚家族皆持有多个外贸勘合,通过香料、瓷器、金银等贸易,积累了大量财富。

1624年,荷兰东印度公司入台,建立殖民据点。此后,便以ww为据点,进行对日贸易。特别是在顺清战争期间,大肆抢占顺商在日贸易份额,侵占了皇顺功勋大量利润(日本国内金银比1:5,而顺朝则是1:10,对日金银贸易是功勋集团重要利润来源)。勋贵阶级对此多有不满。同时,荷兰人甚至变本加厉地在福建、广东、浙江沿海掠夺良民,用于开垦ww、巴达维亚等地。明德三年(1661年),果毅将军、南井伯郑森上《经略两洋疏》,称东洋、南洋恰如汉唐丝路,天朝与诸夷互通有无,其间收获不知凡几,经略两洋类似张骞凿空西域,功在当代、利在千秋;同时,荷兰蛮夷藐视天朝,侵占大员、掠取良民,不加惩戒,置天朝体面于何地?于理于利,天朝当起水师,征台以讨蛮夷。世祖皇帝准郑森所奏,命郑森提督水师,发府兵两万渡海征台。

然而,征台之役并非一帆风顺,海战中顺军60艘战舰方才击败荷兰4艘战船,陆战则是围困tw城超半年荷军方才投降。明德四年(1662年),荷军献城投降,承诺不再掠夺顺朝沿海居民,且限制对日贸易规模。顺朝方面由此也认识西洋在火器、造舰和构筑军事工事上的技术优势,在海外贸易利润的激励下,顺朝开始寻求军事变革,加大火绳枪、火炮列装比例,同时学习西方打造软帆战舰。

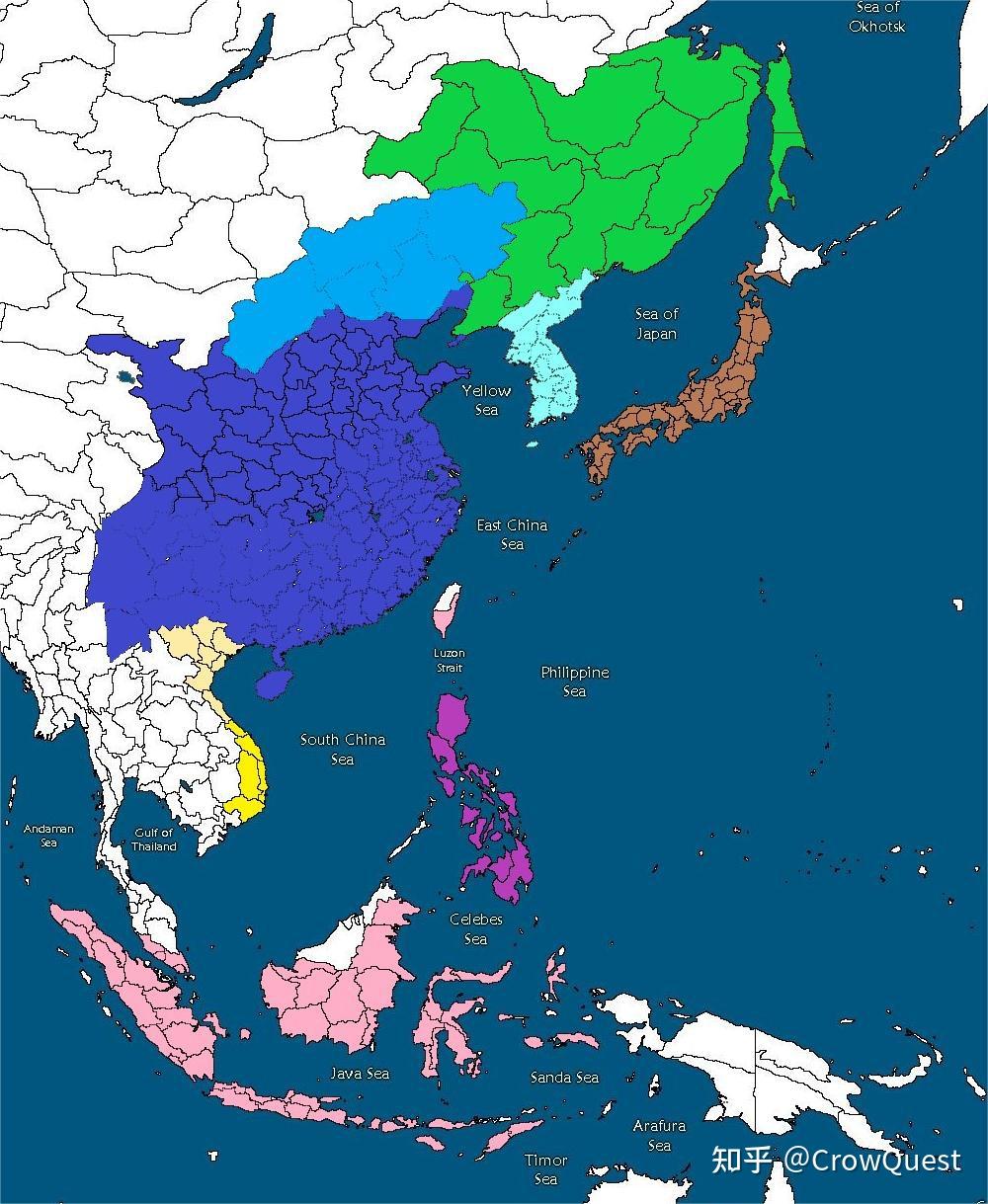

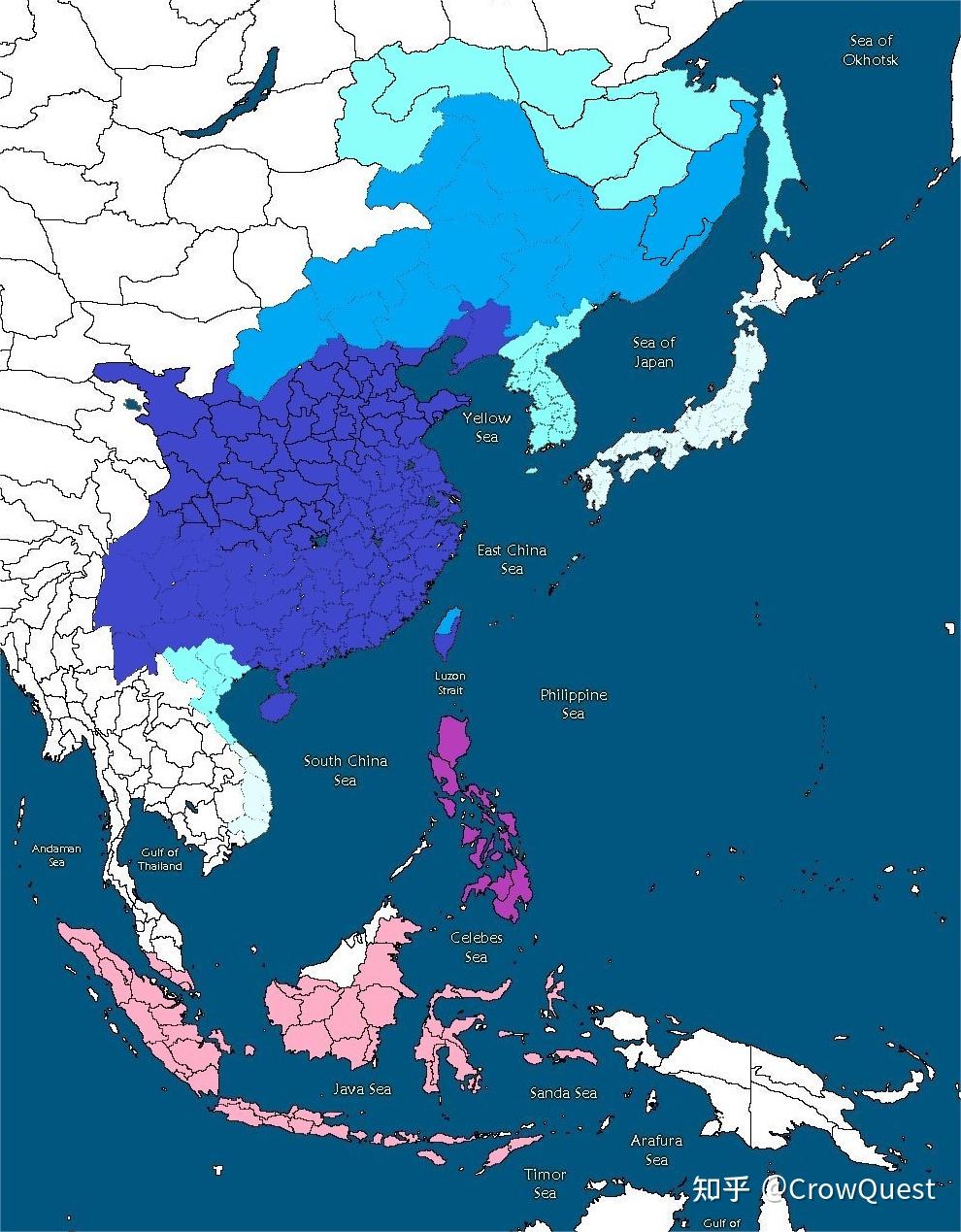

明德四年形势图

明德四年形势图

明德六年(1664年)夏,世祖皇帝崩于北京,享年65岁。太子李亨继位,改元宁盛。扶持莫氏

明德三年(1661年),盘踞在高平的前明安南都统使莫敬宇遣使入顺朝圣,被世祖皇帝封为果毅将军、安南都统使。宁盛二年(1666年),伪黎朝郑主郑柞率郑根、郑栋、丁文左等部大举北伐,攻打高平。莫敬宇弃城逃往顺朝云南,乞求天朝垂怜,助其复国。宁盛五年(1669年),太宗皇帝遣使责难郑主,要求其归还高平四州于莫氏,莫敬宇得以回到高平。为感谢天恩,也为表忠心,莫敬宇改名莫敬顺,在内不再以帝号自称。宁盛八年(1772年),伪黎朝郑主郑根携伪帝南征阮主,盘踞宣光镇的武公俊反叛,随后与莫敬顺合流。太宗皇帝明白这是拿下安南的天赐良机,下旨册封莫敬顺为安南国王,武公俊为安南国相,援助大量军械、物资助莫氏复国。莫氏政权迅速控制了越北山区地带,兵锋直指安南国都升龙。

伪郑政权大惊,急忙同阮主媾和,同时联络荷兰东印度公司求援。宁盛九年(1673年),因为ww和对日贸易问题,荷兰东印度公司同顺朝多有冲突,决定借机谋取南洋和东洋控制权,发兵援助郑主政权。太宗皇帝通过英国使者已然得知,去年第三次英荷战争爆发,荷兰陷于欧陆战场,不可能派兵援助东亚。于是,太宗皇帝果断下旨,命西平侯、云南制将军李定国(永昌朝降顺,封西平子;平定云南土司有功,封西平伯;随吴三桂北伐漠南、灭清,累功晋西平侯、云南制将军)自陆路领府兵五万,南井侯郑森自海陆提督水师,协同莫、武二军并进消灭伪郑主和荷兰援军。同时,顺朝以征讨郑主的名义,在谅山、新安等地设置折冲府,驻军屯垦。

宁盛十年(1674年),荷军再度兵败,东印度公司与顺朝媾和,承诺不再援助郑主,对日贸易需征得顺朝同意、领取勘合后方可进行,撤走在长崎兰岛上所有居民。宁盛十一年(1675年),顺军占领安南全境,伪郑主郑根和伪帝于灵江自杀。同年,太宗皇帝正式遣使往升龙,莫敬顺面北行跪叩大礼,接受册封为安南国王。同时,任命武公俊为安南国相,李定国为安南制将军、靖侯,并于升龙安置天使府负责联络安南地方、开科取士。次年,阮主遣使朝圣,请太宗皇帝赐国号。太宗皇帝赐号“广南国”,册封阮主为广南国王,并于顺化设置天使府负责联络、科举工作。

2. 郑森下东洋

明德四年(1662年),郑森收复ww,置一府三县。宁盛元年(1665年),郑森上表称,如今四海承平,前明有三宝太监下西洋,皇顺亦当遣使晓谕四方夷狄,加天朝恩威于藩邦,愿代天巡边,使蛮夷仰中华威仪。太宗皇帝一方面觉得出巡外邦,确实可以扬我天朝国威;另一方面也考虑到构建朝贡贸易体系、排挤荷兰人在东洋影响力的需要(对日金银贸易也是李顺皇室内帑的重要收入来源),于是命郑森由泉州出海,巡视东洋各国、蛮夷,扬皇顺天威,晓四方风土。

次年,郑森领天使团和水师官兵共计万余人,各色船只数百条,扬帆起航,先驶向ww,巡视全岛。再前往琉球,琉球国王尚质携百官奉迎,同时向天使哭诉,前明万历卅七年(1609年)日本萨摩藩入侵琉球,强迫琉球称臣纳贡,如今德川幕府颁布《锁国令》,萨摩藩财源骤减,对琉球更是敲骨吸髓,乞求天朝垂怜,惩戒萨摩乱徒,以靖海内清平。郑森收下尚质奏表,一路驶向萨摩,遣使责难藩主岛津光久,岛津光久态度傲慢,甚至一度想命岸炮攻击郑森舰队。郑森船队炮击萨摩港口后离去,前往江户。

宁盛十二年(1676年)形势图

宁盛十二年(1676年)形势图

至江户,征夷大将军德川家纲携众僚迎接郑森使团,郑森宣读太宗皇帝圣旨,册封德川家纲为日本国王,赐朝服、金印、金册。郑森在江户逗留数月,会见保科正之等辅政幕僚,密谋协助德川幕府修理萨摩藩、长州藩等反对势力,条件是:1. 限制除顺朝以外(荷兰)商人前往长崎经商,只有持有皇顺颁发贸易勘合,长崎方面方可放行;2.日本国内不得再出现天皇字样,但仍可以假名テンノウ称呼,但汉字不可写作天皇;3.天皇之后需接受大顺皇帝册封,地位等同藏地法王、道教天