「网瘾防治」拟写入未成年人保护法,可能会带来哪些变化和影响?

十三届全国人大常委会第十四次会议将于 10 月 21 日开幕,会议将审议未成年人保护法修订草案、预防未成年人犯罪法修订草案。

未成年人保护法修订草案增加了许多内容,包括在家庭保护、学校保护、社会保护和司法保护的基础上,增加了网络保护和政府保护两章;针对网络不良信息治理、个人信息保护、网络沉迷防治等各方面普遍关注的网络社会的新情况、新问题作了规定。网络沉迷防治即「网瘾防治」,拟写入未成年人保护法。“网瘾防治”拟写入未成年人保护法_臧铁伟

划重点,就算法律草案通过了,也绝对不可能存在“人人网瘾,拉去电击”的情况。

今天是这次常委会会期的第一天,之前看到新闻就同大家说起过这次修法,因为涉及到「未成年人保护法」和「预防未成年人犯罪法」的修改,一定是会引起大家关注的。

因为各种原因,这部法律又被大家称为「未成年人渣保护法」和「预防未成年人渣犯罪法」。

1.所以“未成年人渣都去哪里了?”

形成这样的观感并不诧异,因为跟未成年人一样有着因为刑事责任能力带来“不负责”困局的还有精神病人,但是精神病人有《强制医疗法》,实在不行还能关进去,所以在立法上不会对此有过大的批判。

但是因为犯罪而成的“未成年人渣”,在这个“代父兄教育”的国家法律面前似乎被枉纵,好像通通“回归社会,一概不论”了。

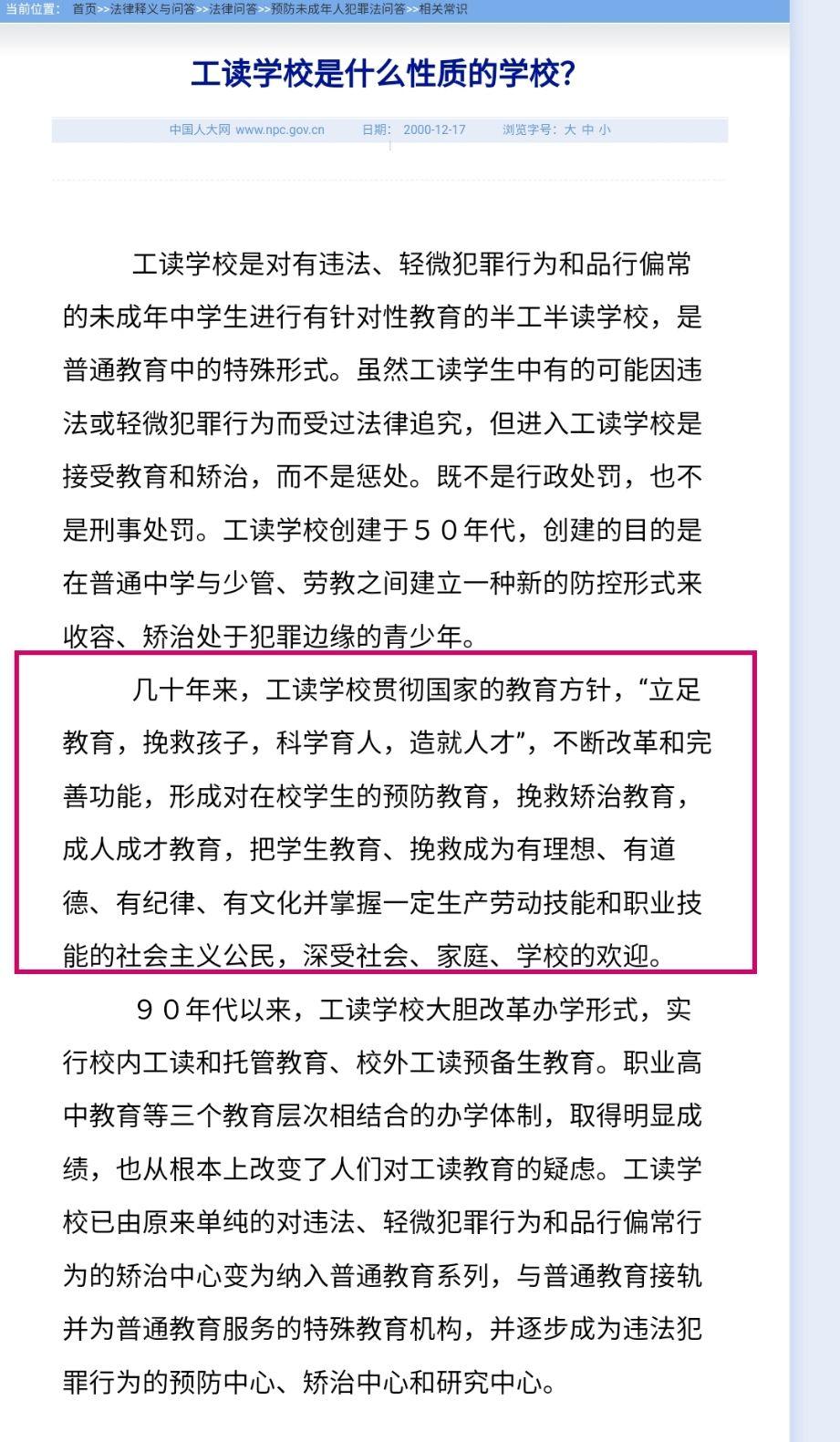

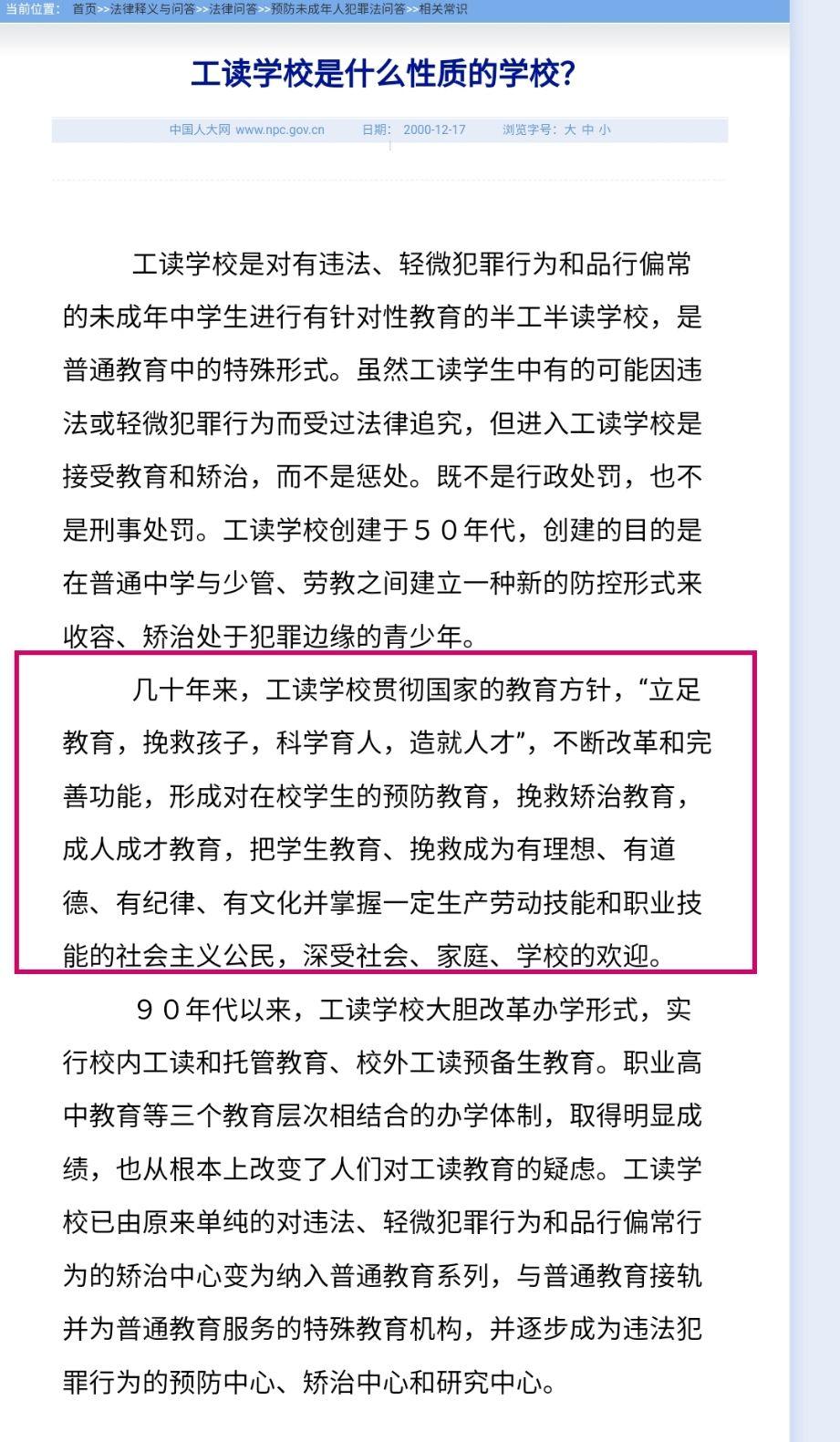

在这个方面,大致可以说是因为目前的替代性措施不够。除去丢进去少管所/监狱不会说话的兄弟们,在共和国的历史上,还出现过“工读学校”这个机制。

这一机制介于监狱/少管所和学校之间,这也在《预防未成年人犯罪法》中得到了确认:第三十五条对未成年人实施本法规定的严重不良行为的,应当及时予以制止。 对有本法规定严重不良行为的未成年人,其父母或者其他监护人和学校应当相互配合,采取措施严加管教,也可以送工读学校进行矫治和接受教育。 对未成年人送工读学校进行矫治和接受教育,应当由其父母或者其他监护人,或者原所在学校提出申请,经教育行政部门批准。

但一个问题是,工读学校数量和质量在近年有所降低,也非常可怕,所谓的“国退民进”“挂牌办学”。关闭部分地区的工读学校,这倒不是有关部门渎职的做法,实在是很多地方生源不够……

典例是什么呢?那其实跟今天的主题还相关,那就是所谓的豫章书院其实就是南昌市的一所工读学校,因此他另外一个名字也叫“南昌市阳光学校”。当然了,这个学校质量到底怎样大家有目共睹。

不过看到,很多地区还是有工读学校设立的:

这是大城市铁岭

这是大城市铁岭

好了,可以说目前工读学校这个折衷的制度还不够完善。所以这次修法,大家可以看到,在预防未成年人犯罪法里面就提到了要建立完善适合未成年人的社区矫正制度。这就是进步的地方:“预防未成年人犯罪法修订草案对未成年人的行为进行了重新梳理和界定。”臧铁伟说,按照从轻到重分为不良行为、严重不良行为、犯罪行为三个等级,草案规定了不同程度的干预措施。此外,草案还对犯罪未成年人完善了诉讼中的教育、社区矫正期满和刑满释放后的安置帮教等制度。

说回所谓的豫章书院,作为一个工读学校(戒网瘾是其他“接私活”的业务)把自己弄成“豫章监狱”(确实有这么个监狱)一样,事实上限制了人身自由,是不太合法的。因此怎么让更多的工读学校制度化,如何衔接社区矫正还是一个需要走下去的问题。

但有一点是可以明确的,就算这次法律修改通过,都不可能也不允许把未成年人以网瘾的原因送进「工读学校」,因为大家也没看到有新闻说「网瘾入刑」了,网络成瘾并不违反刑法。像“南昌市阳光学校”这样接私活是违法的,所以在被曝光后这个学校也被解散了。

2.网瘾真是病吗?

或者说,谁能说我有网瘾?

答曰:没谁能真正有权诊断你有网瘾,因为网瘾确实不是精神病,但他绝对是一种状态。

在我国,《中国精神障碍分类与诊断标准第3版(CCMD-3)》这本书中有很多诊断标准,一个人被送去做精神病鉴定,医学工作者都会以此为标准并辅之以自己的判断。同时国际上还有美国制定的DSM和世卫组织的ICD等其他标准。虽然DSM-5提出来网瘾有没有问题还可以再研究,ICD11也提出了“网络成瘾障碍”的概念。

但可以看到的是,在国内,依照目前所用的标准,目前都没有行之有“效力”的诊断标准来界定网瘾是不是一种病,更不用说是如何的症状了。

不过,“网瘾不是病”和“不应该承认并防治网瘾”肯定不是相同的。

概念要明确,而不能模糊。

这次修法来看,被广受诟病的是,我们接触到的防治网瘾措施其实就是吃一些药丸外加电击治疗,但其实法律怎么可能会来规定“电击入法呢”?

回到措施本身,吃药还电击,这是很多精神病的治疗方式,医学上来看这样也并非一点作用没有。但能不能用在“治疗网瘾”上,这个问题的回答或许就如同网络是一把双刃剑这个命题的讨论。

这个命题的讨论在二十多年前就开始了,大家把辩证法都学的很好,一句有利有弊还得看程度就模糊解决了。

但在这里模糊其实是不太好,到底是病还是不是病,是“劣迹”又“多恶劣”,怎么用公权力去面对这些“网瘾少年”,还有赖精神卫生事业和法治事业的进一步发展吧。

3.这次修法有什么用?

如果经常看1818黄金眼你就会发现,很多家庭是疏于管教自己的子女的,所以会出现玩游戏玩着玩着学习退步还乱刷爸妈好几万余额的情况。

如果说自己的体会的话,大家网龄时间长还年纪不大的话,应该都有拿爸妈身份证号码注册过“防沉迷系统”的经历。但现在小屁孩登王者荣耀可能就要人脸识别才行了。

修改未成年人保护法其实呼吁的是全社会,还有互联网行业本身对这方面的关注:针对网络不良信息治理、个人信息保护、网络沉迷防治等各方面普遍关注的网络社会的新情况、新问题作了规定。

这一种“宣示”意义才是更为重要的。违反未成年保护法的非禁止性条款也并不会产生过大的法律责任,这就好比如说高等教育法说大学生要好好学习,但是上课睡觉似乎也没人把你抓起来。

我们小时候没有这么好玩的手机用只能每天看看电视,最多能玩玩红色警戒帝国时代。

但是现在“物竞天择”,2012年我表妹才1岁就会玩汤姆猫了,玩毕竟是大家的天性,如何去玩光依赖国家这个“兄长”显然并不够。

就此就修法产生的“法制宣传作用”,用社会用家庭用个人的力量去,关注孩子更好的成长,塑造良好的环境才更是我们需要去关注的。

谢邀。

首先,明确网瘾防治入法不等于给“电击治疗”等粗暴手段张目。事实上,之前已经公布,且今年有望通过的《未成年人网络保护条例(送审稿)》就对此曾予以明确:“任何组织和个人不得通过虐待、胁迫等非法手段从事预防和干预未成年人沉迷网络的活动,损害未成年人身心健康,侵犯未成年人合法权益。”

此外,针对这个报道,对网瘾认定标准不明的担忧和批评,恐怕尚还为时过早,毕竟目前只是到了讲"预防"这一步而已,也就是促进游戏平台设置防沉迷措施,社会要加强对网瘾防治的重视这种程度。当然,还是可以保持关注,期待法律法规的配套细化的。

.

事关3亿未成年人的权益的《未成年人保护法》的修订法进展备受关注。经多位专家证实,修订草案将在原来家庭、学校、社会等五个保护的基础上,单设“网络保护”一章。修订草案专家建议稿已形成,历时13年后,该法拟在今年10月提请全国人大常委会首次审议。

未成年人网络保护主要集中在三个方面:

第一,网络暴力及遭遇不良信息。

第二,网络猥亵、性侵频发。

第三,儿童沉迷网络游戏、直播。

图片来自视觉中国

图片来自视觉中国

据上海市预防青少年犯罪研究会副秘书长田相夏透露,网络保护这一章增加的内容主要是适应目前社会形势的变化。根据共青团中央维护青少年权益部发布的《2018年全国未成年人互联网使用情况研究报告》,截至2018年7月31日,中国未成年网民规模达1.69亿,未成年人的互联网普及率达93.7%,远超同期全国人口57.7%的互联网普及率。大量儿童迷恋网络游戏,1.69亿中近5成未成年人遭到违法不良信息或网络暴力,这引发公众的担忧。(原文来自于:三成曾遇违法不良信息,1.69亿未成年网民如何保护?)

根据官方、学者的实证调研,以及媒体的公开报道,青少年沉迷于网络游戏,尤其是涉及暴力、色情等内容,会对其身心产生巨大影响,甚至与未成年人违法、犯罪有明显关系。

从正常的娱乐活动变成“瘾”,是逐步的过程。不仅仅是依赖性,成瘾还有两个危险的特性:剂量递增及其戒断后易复发 。(原文来自于:《游戏、美酒带给我们快乐,但上瘾是怎么回事?-知识分子-财新博客-新世纪的常识传播者-财新网》知识分子)2018年6月,世界卫生组织发布《国际疾病分类》第11次修订草案(ICD-11),游戏障碍(gaming disorder)被新增为成瘾行为造成的疾病。根据ICD-11的定义,游戏障碍,指的是人们对游戏失去自制、沉溺其中,以致其它兴趣和日常活动都让位于游戏,即使出现负面后果也难以停止。(原文来自于:中国青少年网瘾发病率偏高 诊疗规范即将出台)

互联网普及的背面,是滋生罪恶的温床。在未成年人网络普及率超过九成的大前提下,网上信息的鱼龙混杂,以及监管力度的不足,使得未成年人的上网环境并不乐观。

专家指出,中国的青少年网络过度依赖比例较全世界偏高,全球网络成瘾障碍发病率约为6%,中国青少年这一数字达10%,其中有一半青少年网络成瘾障碍是其他问题导致的行为,如焦虑、抑郁、注意力缺陷障碍等。据观察,网瘾青少年正呈现出“低龄化与高龄化并存”的特征。原先这部分群体集中于15-17岁,现在为14-19岁,也就是初中到大一的年龄段。(原文来自于:中国青少年网瘾发病率偏高 诊疗规范即将出台)

图片来自视觉中国

图片来自视觉中国

在中国,防止未成年人沉迷游戏,早已经写入法律法规。

正在制定之中的《未成年人网络保护条例》,送审稿进一步明确,网络游戏服务提供者应当建立、完善预防未成年人沉迷网络游戏的游戏规则,对可能诱发未成年人沉迷网络游戏的游戏规则进行技术改造。同时,采取技术措施,限制未成年人连续使用游戏的时间和单日累计使用游戏的时间,禁止未成年人在每日的0:00至8:00期间使用网络游戏服务。重庆工商大学法学院副教授陈鸣公开表示,“送审稿最大的亮点首次将行政管理机关,网络设备商、供应商、运营商,网络制作人、发布人、传播人,社会组织与个人(包括监护人)系统纳入保护未成年人的义务和责任主体范围,填补了网络社会保护机制的真空。”(原文来自于:未成年人网络保护立法提速 进一步明晰企业责任)

但通过比对世界上预防未成年人沉迷于游戏较为先进的做法,中国无论是在监管还是游戏经营者以及家长教育等,都存在诸多不足。较高位阶的《未成年人保护法》以及《未成年人网络保护条例(送审稿)》的规定,较为笼统,原则性较强,且要求没那么严格。过于原则的法律往往没有牙齿。随着儿童网络沉迷等现象复杂性,现行管理办法存在针对性不强、疏漏或表意不清,而导致执行困难的情况。(原文来自于:未成年人沉迷,王者荣耀该不该背这个“锅”)

在严格的分级制度尚未完善的背景之下,什么是防沉迷系统?平台运用何种技术防沉迷?监管标准是什么?这些亟待明确。

图片来自财新数据

图片来自财新数据

法律法规过于原则,对新业态的规范跟不上产业发展,是中国部门法律规制过程普遍存在的现象。

政府监管领域的共性问题,喜欢“争”审批权,轻视监管,另一层次,喜欢“争”监管权力,轻视监管责任,在网络游戏治理中同样存在,甚至还可能更严重。如果不能真正厘清审批监管层面的纷扰,企业难免受困,须知,监管与经营实为一体两面。而且,未成年人防沉迷能在多大程度做到审批监管尽职尽责且有的放矢,恐怕会是一个大大的问号。(原文来自于:未成年人沉迷,王者荣耀该不该背这个“锅”)

在政府治理层面,规范如何细化,改进监管体系,创造更加科学、细化的制度,是决定今后网络游戏防沉迷成败的关键要素。

而对于网络游戏经营主体来说,除了公众已经看到的努力,利用已有的科技手段,增加措施的有效性与针对性,是未来技术探索的基本方向。“一定要借鉴国际先进经验。”专家刘俊海告诉财新记者,应对未成年人建立不健康内容的过滤机制,同时建立未成年人身份审核制度,用户注册时应提供真实姓名、身份证号码,同时需获得家长授权,否则不得登录危害身心健康的网站。谷歌、推特等公司都明确指出,如果发现有儿童以虚假年龄注册成功,将停止该账户,并删除相应信息。(原文来自于:未成年人网络保护立法提速 进一步明晰企业责任)

以上。

注:文中所有内容整理自财新网新闻数据库

我们对于“游戏”的态度经历了“污名化——矫枉过正——回归正常”的过程。

在很多年前,“网瘾少年”的标签可以说是约等于“社会混子”,无数父母甚至教育工作者把这一现象简单粗暴地归因于游戏本身。

他们以此为借口掩盖了自身教育中出现的问题以及家庭中的陪伴缺失。

因此那些“电击治疗网瘾学校”开始遍地开花。

可以说本质上这已经成为了一种社会问题,雪崩中,除了受害的孩子以外,几乎没有一片雪花是无辜的。

那些家长把愤恨的对象宣泄在一个中性的事物上,因为有一个东西来恨总好过承认自己的无能。

后来,当我们这一代的“网瘾少年”长大成人,在社会上获得了越来越多的话语权之后,无数人开始为游戏正名,也终于开始向“雷电法王”杨永信之流开炮。

我们找到了当年那些矛盾的症结,我们第一次正视“原来不是我们有病,而是我们的家庭关系出了问题,当年那些说我们意志力薄弱的家长们,其实才是沉迷于各种娱乐的人。”

但这一片对“封建势力”人人喊打的过程中也留下了阴影。

虽然玩游戏本身不是罪大恶极,但完事都有度,沉迷游戏的表象之下的心理问题依然有着关注的意义。

那些广袤农村中每天沉迷游戏(之前有过相关的吃鸡的报导)拒绝沟通,偷钱撒谎的孩子们,正渐渐地把自己的未来放弃掉。

而在这一片“为游戏正名”的舆论环境中,这样的声音太少太少。

但幸好,我们终于渐渐地对这件事情开始回归理性。

游戏成瘾的背后是有着需要心理干预的诉求的。

英国最近新开了一家“游戏上瘾治疗诊所”,有着游戏上瘾情况的孩子可以通过skype与精神科医生进行一对一地沟通治疗。

世界卫生组织在5月份正式将游戏成瘾列为心理疾病,并列出了需要注意的主要症状。患上这类心理疾病的人沉迷游戏,以至于“游戏比现实更重要”。患者可能难以控制其玩游戏的频率、持续时长,以及无法退出游戏等等。更重要的是,与其他兴趣和日常活动相比,那些成瘾者会越来越重视电子游戏,以至于严重影响日常生活,但仍然沉迷玩游戏无法自拔。

世界卫生组织在5月份正式将游戏成瘾列为心理疾病,并列出了需要注意的主要症状。患上这类心理疾病的人沉迷游戏,以至于“游戏比现实更重要”。患者可能难以控制其玩游戏的频率、持续时长,以及无法退出游戏等等。更重要的是,与其他兴趣和日常活动相比,那些成瘾者会越来越重视电子游戏,以至于严重影响日常生活,但仍然沉迷玩游戏无法自拔。

而这次立法可以说是进一步正视“游戏”这件事的过程。

其实一件事情能写进法律中,永远都是一件好事,因为这样就可以光明正大地说,也可以在争辩时有着清清楚楚的依据。

祝每一个“头号玩家”的少年能够理性游戏。

本文由LinkedIn原创,作者LinkedIn团队 @曹泽宇 。

應該把網癮防治寫入成年人保護法。