英语和汉语在最开始第一次两国人交流的时候翻译是如何展开的?

一直有个疑问,两种语言第一次交流的时候是怎么开始翻译的?难道是指着苹果,汉语说句苹果,英语说句APPLE,然后双方记下来 苹果=apple。 是这样的嘛。

刚开始基本是手势加表情,接着就是开始明确基本名词,然后深入。

看过一部关于美国历史的纪录片里面有一个案例,也许能够证明翻译的起源,是这样的:

当年乘坐五月花号登陆美洲大陆的英国清教徒,在遭遇生存危机已经快活不下去的时候被一群印第安人包围了,其中一个印第安人只身走过来,竟然开口说的英语。原来这个印第安人曾经被海盗卖到欧洲当奴隶,在欧洲的时候这个印第安人学会了英语,然后这个印第安人又想办法回到了美洲大陆。后来这个印第安人成为了英国殖民者和印第安人之间的翻译。

这件事情说明,只要生活在一个语言环境里面时间足够长,是可以学会当地语言的。所以最早的翻译也有可能是由像前面的印第安人那样的角色存在,可能是一个英国传教士,也可能是一个很早就去过英国的中国人。

临时补充一段:答完问题忽然想到一点,孩子就是生下来什么都不会,然后逐渐学会一种语言的!所以关于如何学会一种语言,并不存在任何困难,可以去研究一下小孩,这是我们每个人都有过的经验。

关于在一个陌生语言环境里面如何学会一种语言,根据我的猜测,应该是根据情境去判断,比如你观察到,每次你帮助别人之后,别人都说thank you,那么你应该能猜到是一个礼貌用语,表示的感谢的意思,那么你在我们的语言系统里面也找到对应意思的词去翻译。在这个过程中随着了解的词汇越来越多,也就可以通过已知的词汇来猜测新词汇的涵义,或者也可以用已知词汇和固定的语言结构来表示一些概括性的涵义,比如XX的XX是XX,然后在沟通的过程中可以确认。

另外,就像题主说的,动作和手势也是非常重要的,你可以通过指示不同的物品发音然后来匹配。根据一些研究表明,语言的起源是从手势发展过来的,手势能够表示的含义就很丰富,然后在这个基础上可以扩展出语言,实际上我们经常看到在一些电影里面,遇到语言不通时也是通过各种手势和表情去演示和猜测,然后能够达成一些简单的默契。

另外,查了一下资料,现在英语至少有60万个单词,莎士比亚年代大约有14万个单词,中国和英国接触的时间答主不清楚,但是估计应该比莎士比亚的年代晚不了很久,大约在17世纪或者18世纪。

那么也就是说,中英两国在接触的时候,英语的单词很少,随着时代发展,也面临不断出现陌生新单词需要翻译的问题。同时对于英国人来说,汉语的新词语也在不断出现,也同样需要翻译。

所以我觉得这个问题也可以变成,一套语言系统如何翻译另一套语言系统里面出现的新词语,实际上现在这个问题也仍然存在,就像很多新出现的国外的电影或者书籍或者网络用语,在翻译的时候也会面临很多的争论。这牵扯到一个语言中的特定符号在另一个语言中如何定位的问题。

另外,再扯得远一点,可以不看:)

关于语言,它并不只是一种媒介,它同时也是信息本身,一种新的词汇背后往往是一种新的思想新的技术,比如说,我们现在用的绝大多数词汇在一百年前都是不存在的,这不是语言的问题,而是技术进步的原因,举例来说,比如在互联网没有出现的时候,与互联网相关的所有词汇也不存在。实际上,我们因为现代化进程相比西方更晚,所以我们大量的词汇是直接从日语里面拿过来的,而日语里面的很多词汇,也是从英语里面拿过来的,比如在日语里面很多词的读音都和英语是一样的。所以,我的意思是,我们在学习、了解、引进一种新技术的时候,我们同时也会把相关的语言系统引进过去,但语言只是表面现象,实际上,我们做的,是相互的了解彼此的文化、科学、思想等,因为如果你不了解这些,没有学会这些,你的语言系统里面也没有位置去安放它们。

语言即世界,语言的边界即世界的边界:)

前面提到的故事应该来源于下面这两个纪录片其中一个:美国:我们的故事 (豆瓣)人类:我们所有人的故事 第一季 (豆瓣)

谢瑶。

其实简单来说,是这样。

如果展开来说,可以说很多。可能需要好多篇文章。

先来看一个模型。

古代时期,没有教科书,没有大众传媒,世界尚未连成一个整体,国家与国家的互动只是局部地、小范围地进行。A国与B国毗邻,并且接触频繁,由于贸易、战争等等的需要,两国内会存在大量的精通AB两国语言的人,进行语言文字的翻译方面的工作。B国与C国毗邻,同理,则BC两国也存在精通BC两国语言的人;这样,当有一天A国的人想学习C国的语言,他应该怎么办?聪明的你一定已经想到了,他可以求助B国的人。

按照这个模型,即便英国与中国的距离是A-Z的距离,在BCD…XY国之间应该也存在着大量通晓两国语言的人。

这就意味着,在英国与中国开始最初的接触之前,两国人都已经有了比较系统的学习彼此语言的渠道和方式。

当然,拥有方法,并不代表每个人都有能力或有机会能够想得到或者是能够使用到这种方法。现实总是不如模型那么理想。

中英两国在官方层面的第一次正式会晤是众所周知的马戛尔尼访华。既然是正式的访问,要谈很多很复杂,很重要的事情,好的翻译,一定是必不可少的。

由于两国在此之前从未进行过正式的会晤,故而寻找翻译的难度可想而知。即便是作为英国政府要员、外交大使,马戛尔尼团队寻找翻译的过程也不是那么的顺利。副使斯当东(George Leonard Staunton)先是被派往法国,随后又辗转意大利,最后在那不勒斯中国学院物色到两位中国神父,即周保罗(Paolo Cho)和李雅各。这两位神甫并不懂英文,但是懂得意大利语和拉丁语,而正好马戛尔尼团队中的少数高级官员懂得拉丁语。

更囧的是,到了中国以后,周神甫由于惧怕为外国人工作而受到惩罚,最终辞职归国;遂只剩下了李神甫一人。

李雅各,原籍甘肃武威,满族,原名李自标,1760年生,13岁时随其他七位中国少年到欧洲学习,教名为Jacobus Li,清廷文件中称他为“娄门”,在英国使团里被称为Mr.Plumb。

由于其少小便离开中国,故而其对中国的记忆已经非常模糊,并不谙于中国的人情世故,对宫廷礼仪习俗也全然无知,在后来的事实中证明,李神甫并不能完满的完成翻译任务。反倒是副使斯当东的儿子,小斯当东,作为大使见习童子,加入使团后一直学习中文,进步较大,并且在日后发挥了重要的作用。副使的儿子被作为童工使用,由此可见当时官方使团的囧境。

而中国方面,也缺少专门的英语翻译人才,或者可以说,几乎是没有这样的人才。清廷最终聘任了7名欧洲传教士组成了所谓的“翻译团队”,由法籍、意大利籍和葡萄牙籍的人组成,领头的是一个葡萄牙人,叫索德超(Joseph-Bernard d’ Almeida),并且这七个人,统统不懂英语。

官方如此窘迫,民间自发的接触,更可想而知,其情形,于题主所描绘的也差不太多。

在两种语言刚刚接触的时候,会形成一种叫做皮津语(http://en.wikipedia.org/wiki/Pidgin

)的混合语言。

之于中文与英文,有洋泾浜英语(http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%8B%E6%B3%BE%E6%B5%9C%E8%8B%B1%E8%AF%AD

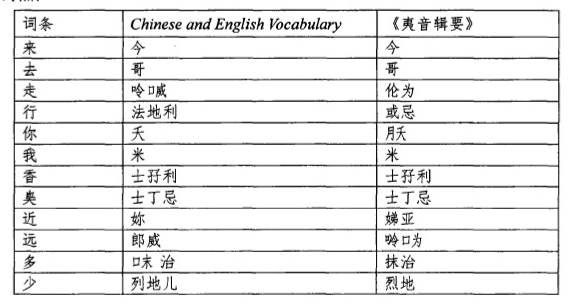

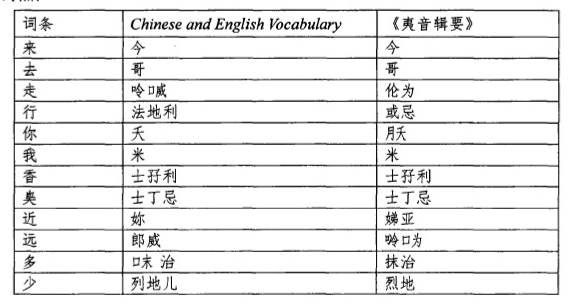

),即以中国话的发音来粗略地模拟英语发音。很多当时中国人编写的英语学习手册之中,通篇都没有一个英文单词,可想而知其工作原理。坎由亦麦津姨特?

早期的民间的中英接触,大抵就是靠得这种洋泾浜英语来发挥重要作用的。

“广东英语”是中国最早的洋泾浜英语,而这种混合语言,竟然也是从另一种混合语言发展、脱胎而来,即“广东葡语”。

早期在民间流传的一本较为重要的英语学习读物,《红毛番话》《红毛买卖通用鬼话》,几乎代表了当时的下层人民自发组织英语学习的最高水平了。其中所含内容大部分为词汇,几乎没有语法讲解。

一张图大家来感受下:

图片来自孙广平著《晚晴英语教科书发展考述》。文中的中文字应该用广东话来发音,而不是普通话。

参考资料(其实引用自、整理自、抄袭自):

刘黎,《一场瞎子和聋子的对话》

周振鹤,《中国洋泾浜英语最早的语词辑》

孙广平,《晚晴英语教科书发展考述》

不知提问的知友是不是想问:两种最初隔绝的语言是怎么产生翻译的?这样子的话,这个问题就非常复杂且庞大了。可以参考婴儿学语言。一般刚开始,有大量的信息输入,主要是具象的词汇。比如一棵树,中文叫“树”,英文叫“tree”,对应上了。这也是为什么小孩子对抽象事物的理解不如成年人。成年人可以刻意地去记忆,去学习。