如何评价日本平成时代的动画?

平成时代(1989~2019)三十年要结束了,日本即将进入令和时代。

如何评价这一时期的日本动画?

谢邀。

受 @孟德尔 答友的第一句话的启发,我觉得平成这三十年里,日本动画的发展,就像美国的变化一样。

首先是早期。说实话早期的动画(1989-2005)我是很陌生的——毕竟那时候自己还是个小屁孩。但是现在返回去看,那个时期相当于克林顿和小布什时期,上古神IP占据绝对主导地位,在世界动画行业处于绝对的、唯一的超级大国地位。美国动画也好,欧洲动画也好,我认为和日本动画不是一个系统的,所以虽然迪士尼梦工厂等大厂也有相当的好作品,但最多也就是一超多强,连一超多极都算不上。高达、EVA、柯南、大和号等都成为了那个时代的代名词。

中期(2006-2012):这个时间段是名作佳作大量诞生的时代——正如奥巴马时期,美国经济逐步恢复,走向健康的时期。这个时期,各种游戏改、漫改以及优秀的原创作品大量诞生。传颂之物、key社三部曲、Fate系列、ef等等,不同于之前的上古大IP,这些作品的受众面可能相对小一些,但是动画篇幅的缩短,加上本身剧本,使得这个时期的很多优秀动画非常的精致,真正的慢工出细活。虽然可能不像EVA、高达这样,成为了现象级作品,但是具有超高人气,数年之后仍有相当口碑。我个人主观地将2009年定为动画画面质量的分割年。09年之前和09年之后的动画的画面有着相当明显的区别——应该是得益于某项制作技术的发展吧。09年之后,动画在画面质量上逐年提升,而且是飞跃式的。这段时间也产生了很多新的动画制作公司,虽然现在大家对他们其中一些已经是耳熟能详了,比如说ufotable,虽然成立是2000年,但是真正独立制作动画应该是2006年之后。同时,动画电影产业开始迅速发展。得益于播放器和DISC容量的飞跃式升级,各种原盘开始以更高的价格进入市场,为资本回血,这又促进了整个行业的发展。那个时代还有一个优势:很多优秀的IP都处于开发状态,动画有很多现成的剧本资源可用。这个时期我认为是目前看来日本动画的黄金时期,那时候的动画行业,还不是完全的经济模式,是一半利益+一半爱的发电。(对,说的就是你,角川,看看你的兽娘2)。

后期(2013-2019):这个时期就像特朗普先生执政了,明显的感觉整体质量向下层分布下滑。但是现阶段还是处于绝对地位——毕竟瘦死的骆驼比马大。我觉得这和大环境有关。大家都知道最早的二次元一般分为ACG,而后来加上了N,主要指轻小说。但是现阶段的轻小说网文化严重,以至于轻改一定程度上已经成为了地雷的代名词。同时手游的兴起,行业的不景气,社会消费偏向快餐化,外加资本入驻导致一部分动画制作公司忘记了初心。现在的新番里,明显推广类占得比重逐年上升。再加上很多题材都已经开发到一定程度,没有“新鲜感”这样的优势。所以虽然制作技术日新月异,但是关键的剧本质量确实不容乐观。今后很可能就像特朗普先生会带领美国成为世界第二那样,日本的动画产业还能走多久,不太好说。可能当我们给我们的孩子推荐番剧时,会感慨到:动画还是要平成啊。

君だけが过ぎ去った坂の途中は

暖かな日だまりが いくつもできてた

仆一人がここで优しい

暖かさを思い返してる

很久不在知乎更新了,最近手上要看的书太多,很多事情没有研究清楚之前不太方便更新。

这是一个很大的命题,我也只能尽量试着从“爱好者”的视点来讲述。

平成始于1989年,宫崎勤事件和手冢治虫的去世都是这一年。关于宫崎勤事件,目前国内有太多陈旧、不严密的看法,比如很多人依然以为宫崎勤事件严重影响了动画业界。准确的说,宫崎勤事件中受影响最大的是恐怖电影、早期萝莉控文化以及一定程度上波及到了漫画业界,对动画业界的影响十分有限,最大的影响还是人群歧视。

我目前在B站上正在连载同人·御宅文化史的系列视频,目前做到2000年代,其中对宫崎勤事件的影响我有专门拿一期来讲过。其中包括宫崎勤事件的实际影响以及在本次事件中哪些人定义了“御宅”(OTAKU)这个群体,都有说过,如果有没看过的朋友可以看一下。https://www.bilibili.com/video/av47419176

我收集了我能力范围内可以收集到的材料,但关于人群歧视的一系列问题和传言仍很难有定说。这之中最有名的就是传说当时有电视台的播报员指着CM同人展会场说到“这里有十万宫崎勤”。

关于这条传言,有人去验证,但结果还是谜团重重,争论不休,各方说法都有暧昧的地方。但是说回来,该事件对动画业界的影响,则是真的不大。倒不如说之后宝可梦的3D龙事件对动画业界的直接影响远超宫崎勤事件。

1989年之前处在怎样一个状况呢。

70年代末、80年代初大和号、高达养出来一帮青年动画爱好者觉得动画可以脱离“小孩子看的东西”这种刻板印象了。于是后·高达作品群中诞生出了不少优秀的真实系机器人作品。然而这个“热潮”仅仅只持续到85-86年,事实证明真实系机器人并不是更多(低龄)观众的需求。面向高龄层的动画转移则到了OVA这种小众形式上。

85年开始的电子游戏风潮也起来了,趣味开始细分。对儿童以及青少年来说,电视机上适合他们的娱乐不再只是动画这一种形式,于是“TV动画寒冬期”这个说法从86年开始出现。但是这个寒冬期本身也是个模糊不清的。实际上直接感受到寒冬的是面向青年层的动画系杂志。动画业界本身不过是从真实系机器人以及其他高龄向路线上撤退,转换到另外的领域。那么这个“寒冬”到底是针对谁的“寒冬”?

同时期,伴随着儿童向、家庭向动画抬头,JUMP漫画改编动画也开始迅速抬头,并且培养出了一批新的爱好者。以《足球小将》为例,CM上腐女子们的YAOI系同人大量泛滥,这让好不容易由大和、高达、早期萝莉控文化、福星小子而兴起的男性爱好者群体被腐女子们暴打了一顿。

从资本的角度来说,TV动画就是大型广告片,而从爱好者的角度来说,TV动画很大程度上是作为爱好者转化器一样的存在。大朋友都在OVA那边,但OVA本身过于小众,只是他提出了一个能够靠这批大朋友来撑起动画营收这么一个模式。小朋友要转化为“爱好者”的话还是要靠TV动画以及再播放档。但是随着80年代中后期录像出租的普及以及日本少子化问题开始显现,大电视台削减了再播放档。真要说动画是什么时候开始变得有些“狂热向”味道的话,那正好就是这所谓的“寒冬期”,同时也是OVA黄金期的序幕。但儿童向、家庭向、JUMP改编动画培养起来的新爱好者是绝对不可以忽视的,特别是女性爱好者。

进入平成初期的90年代前半,业界在整体维持儿童向、家庭向作品抬头的局面下,高龄层动画实际上开始了悄悄的增长,最大代表就是92年的《美少女战士》这种不论男女老幼、普通狂热,全部通吃的作品。这可以看做是资本、电视台一种自然的选择,因为经过儿童向、家庭向动画作品后新一代的“动画爱好者”给培养出来了。另一边,《无责任舰长》开始在TV动画中使用制作委员会体系,同时也预示着接下来轻小说改编动画的热潮。很多人习惯性的把宫崎勤到EVA的这几年当成“空白”是非常不科学的。

在经过一段正常的修整后,95年EVA又暴了一波,能暴起来的原因很多,这里就不一一说明了。好了,对爱好者来说,EVA这种趣味多样的作品让他们获得了新的体验(美少女、机器人、过往作品的戏仿、厚重设定、重重谜团),对资本来说,多媒体展开、深夜档(EVA是靠着深夜再播放和剧场版彻底暴火的)、King Records、星孩子、大月俊伦、制作委员会体系的全盛期也到来了。庵野秀明这时候也和押井守、宫崎骏、富野由悠季提升到了同一台阶讨论,某种程度上来说,这四位最被人津津乐道的就是1995到2000年代初期这段。EVA同时期以及之后,一些同样有着厚重设定或是重视作家性的机器人动画纷纷登场,比如《饿沙罗鬼》,这波风潮一直到新千年后的《翼神传说》、《苍穹法芙娜》。

95年还有一个重要事件就是Windows95日语版的发卖,80年代开始的美少女游戏文化被更多人接触到,2000年代中后期美少女游戏改编动画也风行过一段时间。当然,由于深夜档以及原作的题材,针对的人群已经完全不考虑儿童了。

90年代中后期由于一些大作品的完结,JUMP黄金期结束,不过由于腐女子们的存在,JUMP改编动画在女性爱好者这边基本都能保证强的人气。包含JUMP改编在内,一些本身不是专门针对高龄层、深度层的动画也培养出了极为庞大的爱好者群体。海贼王、精灵宝可梦、龙珠、魔卡少女樱、犬夜叉、火影忍者、高达SEED等等。针对深度层的则有EVA、攻壳机动队、星际牛仔等等,一般人受众那里还有个走独自路线的吉卜力……

因为网络的普及,COOL JAPAN的提倡,日本动画开始向世界范围输出了相当大的影响力,也在整个世界范围内培养出了相当数量的爱好者。

这背后唱片商们的功劳可不小,不管是面向深度群体的独立系厂牌Lantis的设立,还是走主流Tie-UP路线的索尼、艾回,以及老牌的King Records,动画歌文化在2000年代后猛烈成长,ASL这种跨厂牌活动也搞起来了。不过这个细分路线下养出了一些极端的爱好者。由于部分作品声优偶像化搞的太过露骨,导致部分人可以名正言顺的说出,我都不怎么看动画,我就是来看声优的。趣味完全细分。

2000年代中后期,凉宫春日让所谓的“轻度御宅族”大量爆发,至于这个轻度是谁定义的,也是个有趣的问题。随着少子化问题的加剧,专门针对儿童的动画作品又开始下降了。而针对高龄层和深度层的作品过于泛滥导致了一定反感。TV动画这边能同时吸引“深度爱好者层”之外人群的作品才能获得大火,结果多少有点变成了抽奖的感觉。剧场版这边,吉卜力做的是面向一般受众的,但吉卜力是宫崎、高畑的作坊,总归有“完结”的那一刻,业界这几年也是急急忙忙的想推一个新的代表(你名),这情况就和当年后·高达时代再也没有大和号、高达热潮的“盛况”,业界急急忙忙想要推《风之谷》是一样的。

最近几年传统出版业界转型缓慢搞的现状有点困难,动画在日本本土的影响力也在慢慢衰退,游戏的影响力彻底上来了。看看最近这几年的同人创作圈和手游业界也能明白这个事实。只是动画作为一个爱好者的转化器仍然发挥着吸收、培养新生爱好者的基础功能,这一点不会变。

但作为最能有效发挥这个功能的纯儿童向、家庭向、一般向作品比例的减少,黄金时段动画的消失(网络只能一定程度的补充这个情况),这多少还是让人有些担忧。在我国,由于国内网络资本的作用,这个爱好者转换器的基础功能在目前的状况下倒是只会增不会减,然而本身是专门针对高龄层、深度层人群的作品却被国内大量非目标群体的受众看到,由此培养起来的爱好者也让人多少有点担心,当然这是我个人的看法。

比较散,大概拉了一下,也相当不全面。

作为爱好者,我会对这段时间日本动画(主TV动画)做出下面几点概括。

1)这是一个动画在商业性和制作者作家性间不断选择平衡点的时期。

2)这是一个动画针对对象过于明显与界线模糊同时并存的时期。

3)这是一个动画对外输出影响力后又不得不接受外部影响(资本、人才)的时期。

4)这是一个动画从早期次文化体系中脱离,成为流行文化的时期。

5)同时也是御宅评论体系(针对御宅是什么的相关讨论与学说)从建立到兴起再到衰退的时期。

6)和SF作为了早期次文化领域的基础教养一样,动画也定型为了这一时期的各种衍生文化的基础教养(美少女游戏等等)。

高达时期,富野明知道动画是给小孩子看的也在作品中融入了自己作家性。结果小朋友不买账,被高龄层关注。然而高龄层明知道动画是给小孩子看的却要用大量的理论武装(高达有多么写实的世界观以及丰富的人物描写)自己,说出“即使成为大人我看动画片也不会害羞”。

EVA时期,庵野秀明在前半段塞了大量名作戏仿以及OVA水准作画这种讨好深度层的内容,后半由于工期等各种问题开始着力于在极端的制作条件下去融入自己的作家性和灵魂,他想告诉大家EVA不是只有对过去的戏仿、致敬,也是有自己的东西的。但事实上除了舔角色的同人作者外,最后两集让部分深度爱好者出离愤怒。然而经过再播放和剧场版后EVA成功的吸引到了一批非深度的,新的爱好者。

在我个人看来,日本动画始终在这个问题上摇摆不定,特别是这一时期。

宫崎骏则是个比较特殊的例子。

我国在前几年也有着一个类似的爱好者“理论武装”的情况。

“动画是给小孩子看的。”

“动漫是给我们看的。”

但说出这些话的人本身也就是十几岁的未成年。

可能他们确实不知道,现在沉迷儿童向动画的成年人已经完全不需要理论武装了。

而那些大喊耶太噶的人们甚至连动画都不看了。

以EVA为分水岭,深夜动画的形成与爆发,以及此后带来的种种现象(宏观叙事崩塌、数据库理论、萌文化的发展、圣地巡礼等等),基本都是广大爱好者入门的契机以及所乐于讨论的,本文无意概述。

毫无疑问,深夜动画模式的成功是平成动画不同于昭和动画、日本动画不同于世界动画的地方(之一);但我们切不可忘记,子供向动画永远是世界动画的主流——无论是哪个国家。

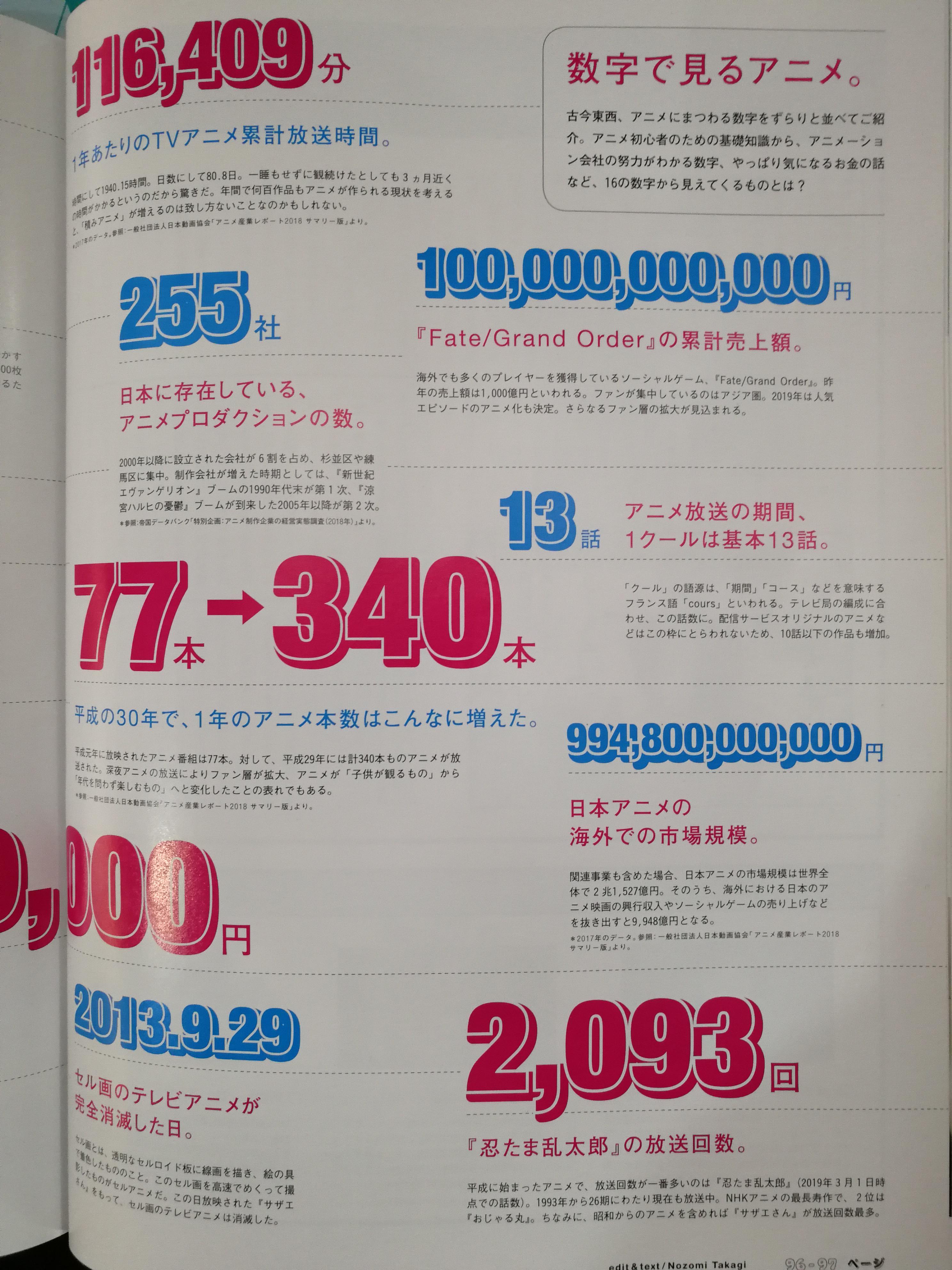

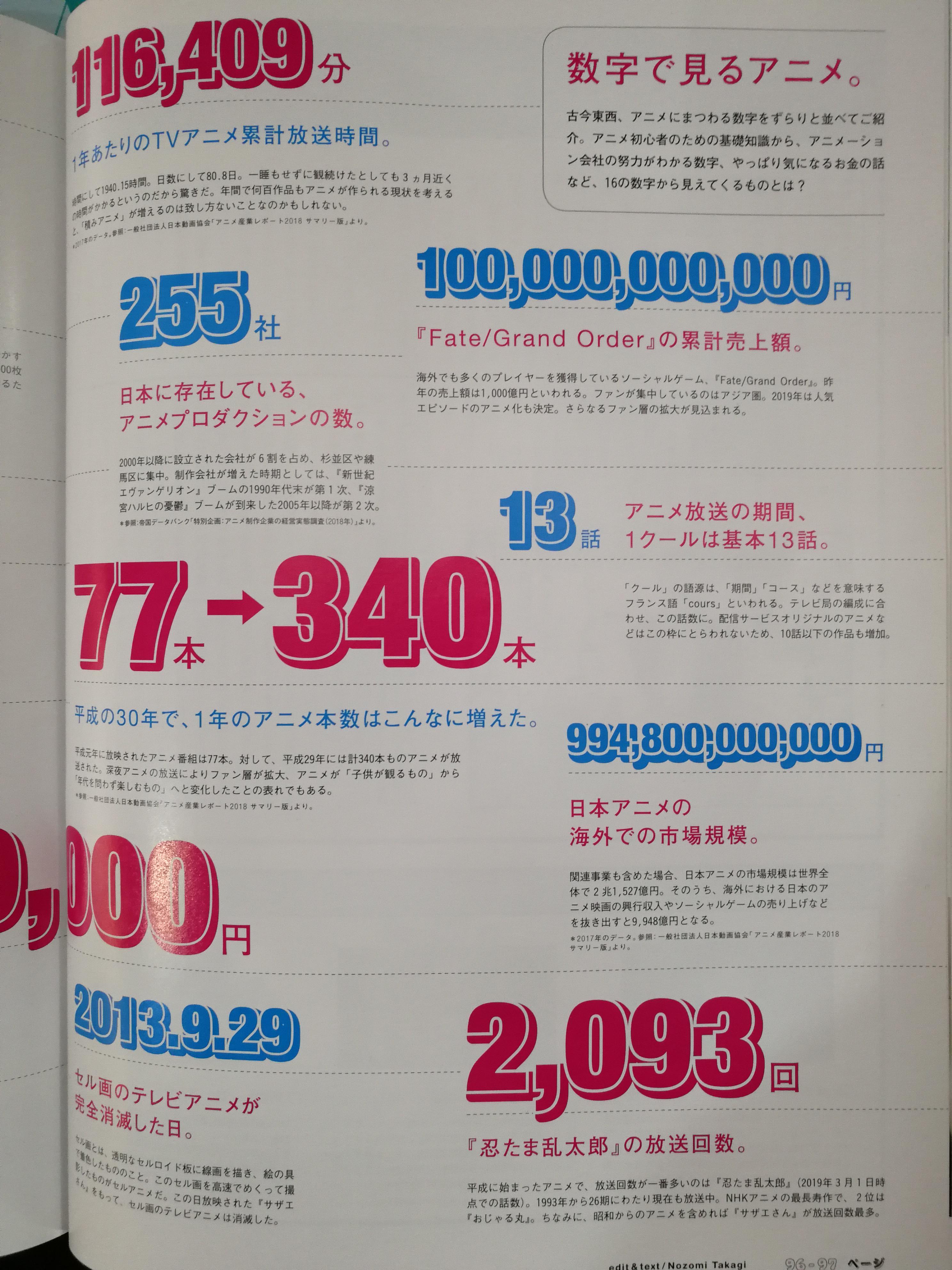

在我前阵子所读的一本杂志的平成代表动画盘点中,编者举出了两部作品,其一当然是EVA,而另一部是什么呢?

平成年间超重大事件兼无数梗的源泉:东京电视台的动画战略部署

平成年间超重大事件兼无数梗的源泉:东京电视台的动画战略部署

而正如我们所知,皮卡丘作为世界上知名度最高的二次元形象之一,是完全来自平成、也得益于动画(而不是游戏)的作品,这点具体作品具体后述。

宝可梦只是其中一个例子。

具体可以归成三个方面,以下具体指出。

子供向动画活跃的领域集中在两块:傍晚的黄金档和晨间档。

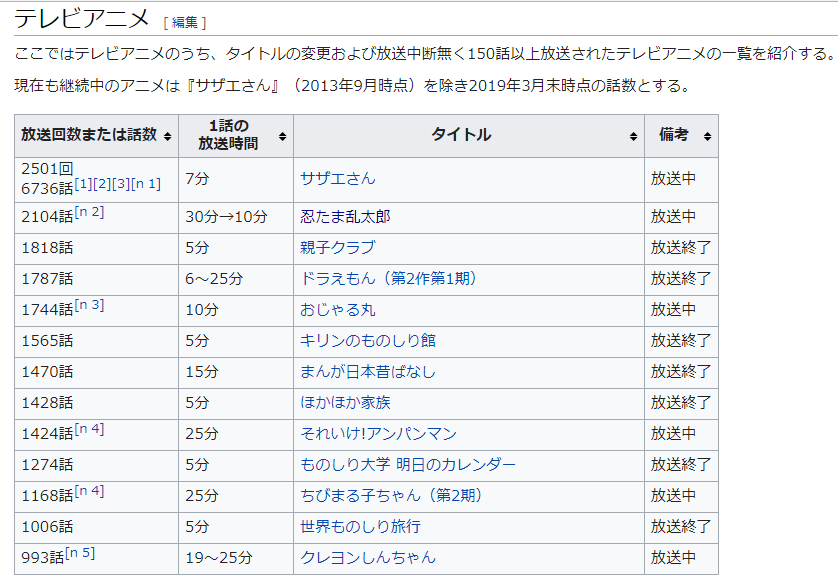

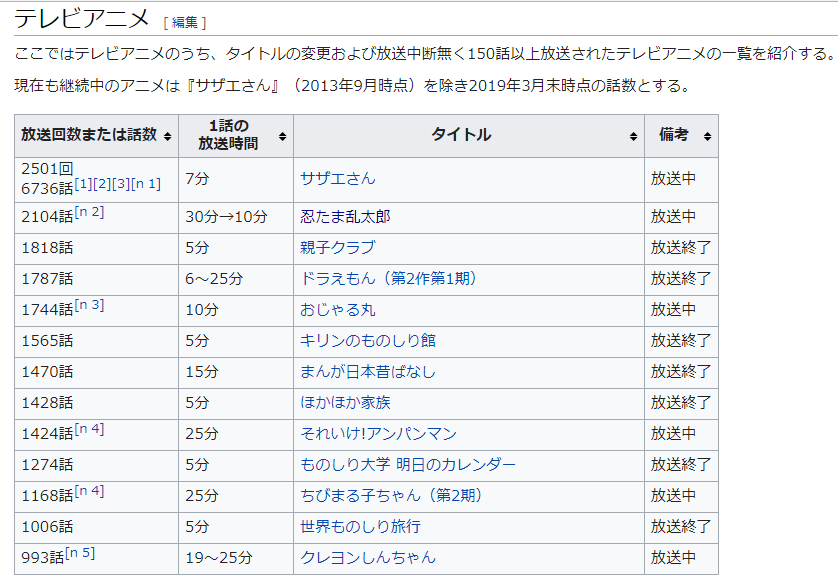

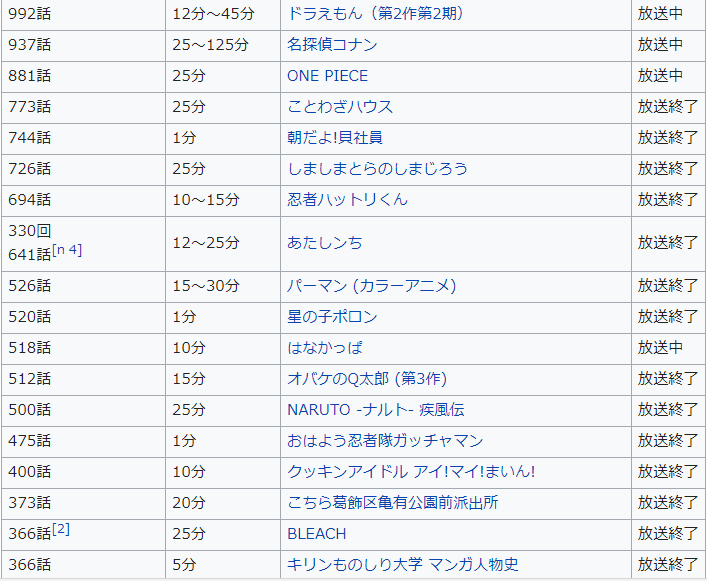

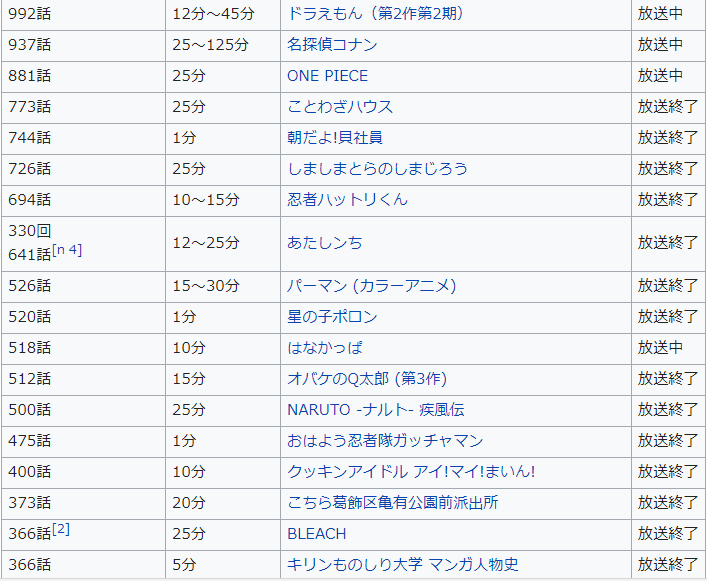

以今年某周的收视为例,如图所示。统治当下黄金档儿童动画的四天王:海螺小姐名侦探柯南樱桃小丸子哆啦A梦蜡笔小新

——这里五个有三个都是从平成开始放送、活跃而成为长寿动画的。

而就晨间档而论,男OP、女光美是平成动画的泰山北斗自必不说,屁屁侦探是近年NHK播放的新作,鬼太郎虽是昭和漫画角色的代表,但大约每十年动画化一次。

尤其值得一提的是,如果说柯南在随时间的发展中不断推陈出新,利用角色扩大受众范围的话;90年代的众多家庭向动画中,蜡笔小新和樱桃小丸子,一部作为在平成年间复兴了昭和家庭剧的氛围、一部从小孩的立场观察成年人生活,这样崭新的角度从樱桃子和臼井仪人两位老师手中诞生、再经由动画推广,无疑形成了最能代表平成子供向动画的两大形象。

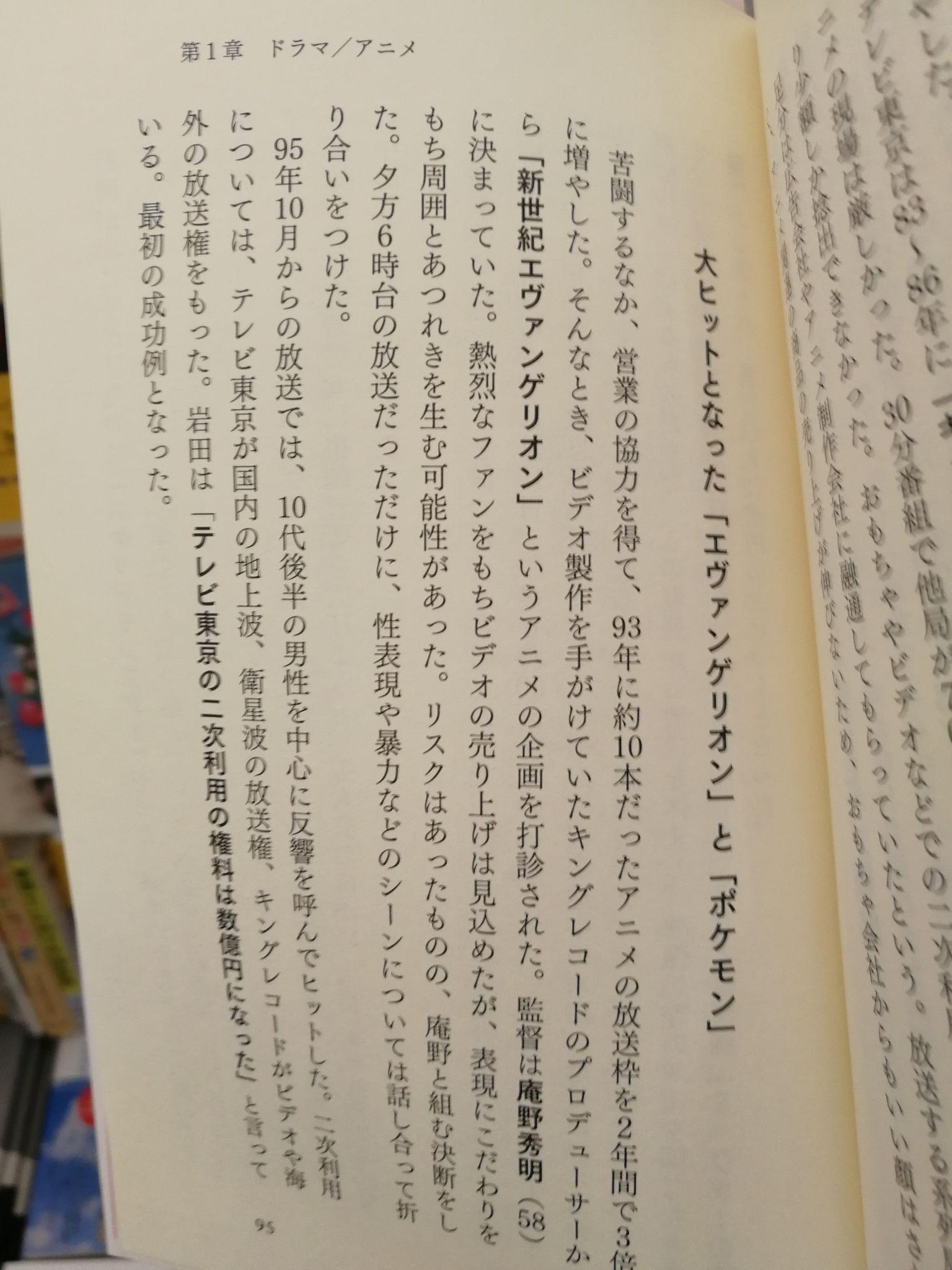

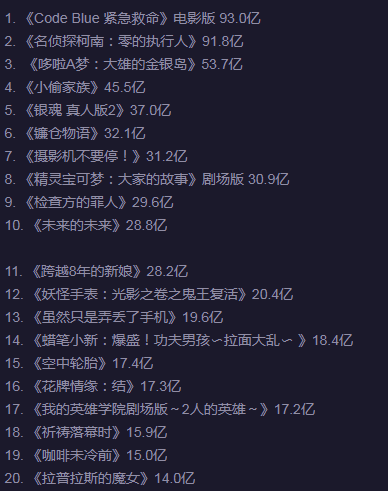

另一大“长篇子供向动画”的专有特权是每年的衍生定番剧场版。

以去年为例。2018年年度邦画TOP20中,柯南侠、哆啦、妖表、蜡笔小新和宝可梦,这“新五绝”的地位自然是不可动摇,此外,作为近年JUMP台柱的小英雄、作为新时代JUMP名作的真人版银魂,还有人气极高的漫改花牌情缘真人版,也都出现在榜上。

自然,动画总有人气衰败而放送结束的时刻,但切不可忘记,四天王都已经放送了二十年以上,这点在昭和动画激烈的收视竞争和人气压力下相当罕见。

(关于昭和动画的放送情况,可以参见Anitama或者阿迪姐微博上的介绍。大致来说,对深夜动画之前的时代而言,收视率和主打产品销量是衡量作品人气以及放送情况的绝对标准)

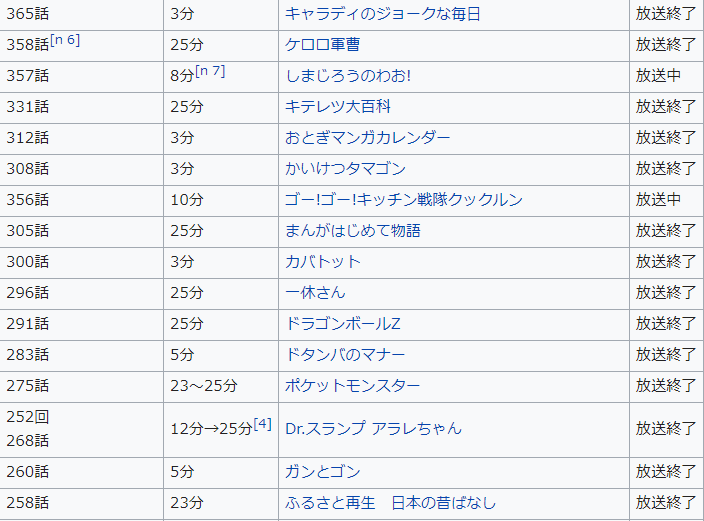

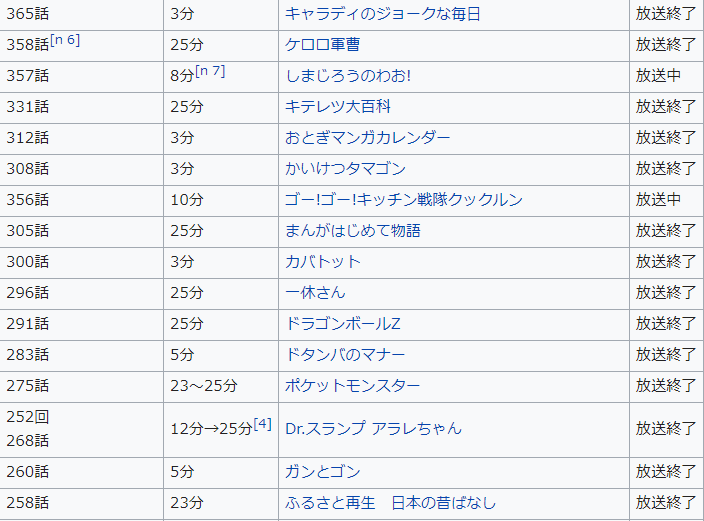

如果我们以250话为界限,wiki上列举的47部作品里,从平成开始播放的动画占了24部。当然,里面相当一部分是科普向和教育向的短片动画,通常包含一定实写内容;以及,额,麒麟广告……一般在NHK播放,这点昭和时期的作品也是一样。

去除这部分内容以及5分钟都不到的短片、专注于那些以叙事为主要内容的动画的话,可得到:26部长篇动画中平成开始放送的,占了16部。至今仍在放送中的,除了第一名的海螺小姐外,只有面包人——于1988年10月开始播放——几乎也可以算是平成的代表作品。

个人统计,标粗红的是从平成开始放松的作品;有误请务必指正

个人统计,标粗红的是从平成开始放松的作品;有误请务必指正

观察上表,10部昭和动画中,5部改编自藤子不二雄两位老师的作品;而平成动画的来源则分散的多,少年漫画(龙珠Z,以及死火海三大台柱)、儿童作品、单元类型剧(柯南、龟有、宝可梦)等等方面。

另外,大家猜下平成年间播放集数最多的动画是哪一部?

——答案是忍者乱太郎。

先来看传统子供向动画的两大铁板题材:面向男孩们的机器人动画、和面向女孩们的魔法少女动画。

就魔法少女动画而言,对比昭和的东映魔女子系列、小丑社和苇PRO的魔法少女系列而言,平成的魔法少女动画,以东映的回归为中流砥柱,同样取得了突破性的成就:美少女战士系列:漫画是打破少年漫画与少女漫画间柏林墙的重要推手,动画是第一部取得了从大众到广大资深动画观众间的人气作品。小魔女Doremi系列:罕见的连播四年,完整描述了春风Doremi从进入小学三年级到毕业的完整过程;霹雳Q娃(光之美少女)系列:进一步将传统魔法少女和少年漫画和格斗元素突破性地融合起来,同样在大众和大友间取得了极高的人气,其连播18年的传奇成为了当下东阿尼仅有的良心和两大支柱之一(另一条大腿是OP和炒不完冷饭的DB)。

此外,以CLAMP的魔卡少女樱外代表,同样体现了90年代新魔法少女漫画的热潮。

就机器人动画而言,在结束了80年代前半的真实系和大人向动画大爆发后和EVA的黎明期到来之前,日升推出的崭新的、不同于70年代超级系的子供向机器人动画,成为了这一时期的主流。

(日升子供向三大招牌:蓝光人系列、魔神英雄传系列(第一部于88年播放)和勇者系列。)

唯一耻辱的是,作为平成子供向动画代表的“日五档”,在曾经播放了SEED、鲁路修等新时代王牌机器人动画后,以铁血2的收视惨败落下了帷幕,这同样体现了新世纪机器人动画的过时和落寞——毕竟,卖给儿童模型的玩具商正是机器人动画最重要的资方。

更大的突破来自游戏和偶像——

游戏王系列:游戏王以漫画为原点,开创了卡牌动画的题材,成为了动漫产业链上成功的重要例子。不仅自身取得了巨大的成功,也带动了包括战斗之魂系列、卡片战斗先导者系列等多个游戏-动画双赢的例子,开巨大风气之先。

宝可梦系列:如前所述,皮卡丘成为国际知名度最高的二次元形象之一,除了任天堂游戏本身的大红大紫外,首藤刚志在无印中确立了皮卡丘作为小智的主要搭档,也是重要原因之一。

此外,在游戏衍生动画里有着独到贡献的,还有大家熟悉、童年情怀满载的数码宝贝系列、大手P日野晃博带来的闪电11人系列、妖怪手表系列等等,也是不得不提的。

另一大蓬勃发展的是偶像动画。

(更完整的介绍可参考三牛老师的视频→https://www.bilibili.com/video/av41254110)

如果说90年代的玩偶游戏只是泡沫经济破灭后童星个例的话,那么00年代的偶像宣言系列、10年代龙之子的美妙旋律系列、日升的偶像活动系列等作品站稳脚跟,足以说明偶像题材已然与魔法少女题材并驾齐驱,成为幼女向动画的主打内容。

毕竟,没有什么比梦想、舞台和为此付出的努力与汗水更KIRAKIRA的了。

自然,子供向动画面对的最大敌人——少子化、以及游戏机和智能手机发展形势的愈演愈烈;和最大帮手——宽松世代教育的即将落幕,构成了当下儿童生长环境的重要部分。就量而言,这早已、将来也不可能和昭和小荧幕时代的辉煌相提并论。难上加难的,是从黄金时段退居到晨间档、以及同样面临收视巨大压力而日趋保守的电视台,已然成为悬在子供向动画上空的达摩克利斯之剑。

另一个严重的问题则是深夜动画的核心受众和广大一般11区观众的割裂,吉卜力在动画映画上的巨大成功也可归为此列。对以在线和下载为主要观看手段的国内大量非目标群体受众来说,这也许这不是什么大不了的问题;但对日本来说,这些题材和受众边界上的模糊,仍然是有一定危险的。这要求制作人必须明确坚持子供向动画该有的理念。

我对此唯一的期望,一如我开始关注子供向动画的理由,正是来自制作了开启平成来打热潮首作<假面骑士空我>的高寺P的这样两个理念:一直在做“那个”的话,大家都不会理睬不是吗。我认为不改变“那个”的话,日本的英雄节目就会完结的危机感。改变对于《假面骑士》的认识,并借此去扩大儿童节目的宽度,我就是以此为目的而制作的。(“那个”)就是“欺骗小朋友”的感觉吧。“反正也就只有小孩子会看的了,用大人的水平去制作的话小孩子也看不懂的啦”这样的,轻视小朋友的制作方式。小朋友不是经常想成为大人而挺直腰背的存在吗?所以如果制作出“这种程度就够了吧”的作品,马上就会被看穿了。 这就跟如果想让小朋友认为圣诞老人存在的话,不认真地去做就会被揭穿一样。但是,当时的东映只会沉迷于千篇一律的制作方式,从来没有想去迎合那个时代的小朋友。不论制作方还是大人们都没有尽到自己的义务,不是吗?

——访谈 | 英雄的时代——高寺成纪(一)高寺将五代这个角色定位成「生活方式基本上正确的青年」,换言之将其设定为观看节目的孩子们的榜样。这与在节目制作之前,高寺从友人那听到的令人震惊的话有着很深关系。「最近孩子间的欺凌事件演变成了社会问题,那是受到东映特摄节目的恶劣影响,他们聚集起来欺压伤害他人。」据说高寺因这番言辞内心产生了激烈的晃动。如果自己创作的作品会伤及孩子们,那必须予以纠正。因此对友人一番话的用意反应过度的高寺把五代雄介设定为「不动摇的正义」。五代以常人无法理解的稳定情绪接受了自己的残酷状况。为了保护人们的幸福而率先承担自我牺牲之大任的姿态,是高寺坚信必须给孩子们看的「理想的正确生活方式」。

——井上伸一郎访谈,微博正文

取得了巨大成就的平成子供向动画,正是这样改变了业界、改变了日本人、也改变了我的。

平成时期的动画,最重要的就是受到了很多思潮的影响。它做出了很多、很大的改变,呈现出了万花筒般千奇百怪的景象。如果不理解上个世纪五十年代以后的思潮,你是不会真正体会到昭和到平成日本动画表达内核的转变的。同时也看不懂一部作品真正的背后表达的以及它背后思想的沧桑与沉淀。

用很短的篇幅无法说全昭和到平成时期所有的动画转变,所以我用女性主义运动为一条线,为大家大致梳理一下脉络吧。我此篇文章以齐藤美奈子先生的《红一点论》中的动画史理论为参考,并以我的研究和看法大致写出。希望这篇文章能抛砖引玉,让国内动画及漫画史研究更进一步。

此篇文章我采取了一种思想史的写法,来让大家能了解一些作品背后的思潮之后,对平成时期的一些不管是“猎奇"还是极端的一些摸不着头脑的作品有一些理解和感悟。总之大家慢慢看,一定会对大家有所启发、帮助。(我这篇文章虽然又臭又长,但我还是希望大家耐着性子看完,并且看完之后一定要去看看2017版的《小魔女学园》,你一定会有新的感受。)

如果说在战后形成的传记类作品,(战后要提倡奉公灭私等主流价值观,曲解并建构了很多人物传记,比如南丁格尔、海伦凯勒、贞德等等,并融合了很多童话故事,如灰姑娘、睡美人等等,形成了很多日后日本动画的基础故事模型)以人物传记为故事基础模型,如变身系动画的灰姑娘情节、贞德情节等等,并且这些传记大量改编成漫画。这为之后的少女题材动画打下了故事基础结构。这些传记其实也是日本大部分动画情节与故事的基石。

随着60年代第二波女性主义运动的开始与影响,女性从漫画中第一次由配角转入主角。并且,魔法少女题材动画自此开始。1966年第一部魔法少女题材动画《魔法使いサリー》与1967年手冢治虫的《リボンの騎士》被认为是开端。(并且,60年代的女性主义运动也为70年代日本女性解放运动的爆发起了非常强烈的影响。为之后的少女漫画和日后的女性角色的改变带来了奠基石般的影响)

我们的故事开始了。

随着1963年,第一部真正意义上的日本动画《铁壁阿童木》的出现,带起了70年代日本动画的机器人题材和科幻题材。随之诞生1974年开始播出的的《宇宙战舰大和》等奠定了日本之后的科幻类型动画。

但是它也诞生了最初的性别问题:科技文明与机器人类型动画中的男女形象的规制尤其严重,男性总要代表文明、抱着科学的世界观,拿着科技的武器,与外星人、异性(异己)进行战斗,而女性在此大类动画中的役割主要是通讯员等等传话类等次要职务,并且还是队员性骚扰的对象(如裙子突然飞起被偷窥等等,女性在这之中总是默认这种骚扰,说一声讨厌就好像过去了)

这也映证了当时的社会现实,女性在会社中的工作地位,女性并不能、或者并不能认为担任很主要的社会职位,而主要是在家庭、通讯等闲杂职务上扮演着重要角色。(日本直至今日,依然是一个男权社会,对女性的压迫虽然不再像以前那么明显,但是却更深入了。)另外我再插一句,不只是动画,包括特摄、电视剧等都是这样,你可以联想一下昭和时期奥特系列,女性队员的职务。

1973《泰罗奥特曼》森山队员

1973《泰罗奥特曼》森山队员

1972《艾斯奥特曼》美川队员.南夕子的地位比较特殊。

1972《艾斯奥特曼》美川队员.南夕子的地位比较特殊。

1974《宇宙战舰大和》

1974《宇宙战舰大和》

这样,我们又联想到另一个问题:是不是什么样的女性都可以在会社(男性社会)担任职务,谋取自己的一席之地呢?事情没有那么简单。我们可以很快的发现,这些负责通讯、负责生活管理的女性员都有一个很明显的特征----年轻、漂亮,没有太大抱负;人生目标只是与主角结婚与恋爱、对性骚扰等动作和话语并不完全反抗,一定程度上承担着性欲的授予对象。男性观众的主体性很容易就会被带入,影视中的女队员不仅是故事中男性欲望的授予对象,还是视频外男性的授予对象、消费对象。(在1975年一篇名为《视觉快感与叙事电影》的文章里有提及,不过我认为作者把简单的问题说的太绕,但毕竟是几十年前的文章了。有兴趣去看看吧。)

也就是说,在会社中真正受欢迎的女性社员的形象被固定在20岁左右的漂亮女性,并且“傻”,言听计从。而真正在男性社会中担任要职的,会被塑造成反面形象,即使在今天的动画中,女性反派也不见少数,而她们都有一个共同特点:在男性社会中担任要职。具有很强烈、成熟的女性性格。如涂着口红、穿着高跟鞋、智商高,冷血。

也就是说,男性喜欢把女性形象界定为可以掌控的、从属的。而对自己无法掌控的女性形象产生排斥。

从科幻动画兴起之后,在动画中女性的形象大致分成了三类,:懵懂的女孩和少女、在男性会社中谋取一席之地的年轻女性、在男性社会中担任要职、有成熟女人味的女性。

虽然66年女性第一次从无到有的当上了动画主角,但我们马上就发现问题了:女性的形象还是被牢牢界定着。这里并不是说绝对的界定,因为那么说的话男性同样也是被界定着的。而是说,不管现实还是动画,女性的从属地位和家庭为主社会身份还是被界定着的。(※1)70年代:女权运动时代的少女:强大而娇媚(须川亚纪子)进入20世纪70年代,沿用了莎莉模式的《魔法使恰比》(1972)和《小女巫美琪》(1974~1975)大受欢迎。尤其是《小女巫美琪》(以下简称《美琪》)的播放,令“少女女巫”这一类型的女主人公获得了一个后世通用的称呼:“小女巫”。主人公美琪是魔法界的下一任女王候选人。美琪和竞争对手安娜各自寄宿在和人类结婚的女巫家里进行修行。《美琪》一片的特点是,多个主人公(竞争对手)、无国界、女孩都很娇媚(甚至有些性感)。

随着60年代末嘈杂的万象,以及日本学生运动的影响。70年代,日本女性解放运动爆发,其中虽然不免有各种各样极端的言论。但是它却客观促成了日本女性主义者的大量涌动和社会的重新思考。像上野千鹤子、江原由美子等等女性主义社会运动家等等大量出现,大家逐渐注意到了这个问题,并展开激烈的抗争。在别的方面,艺术界,尤其是音乐界也在进行盛大的解放,平泽进等追求新表现形式的优秀音乐家也被历史的潮水冲到了舞台上(平泽进影响了很多人,包括户川纯和后来的金敏、三浦健太郎等等)。这是一场盛大的思想盛会,不管在什么方面,好像是被60年代末的学生们提醒了什么一样,大家都在进行着什么。

与此同时,受到这波影响,日本女性漫画中开山的两位存在:萩尾望都(少女漫画之神)、竹内惠子(东亚BL漫画第一人)出现了,她们开创了女性漫画的新流派来表达对男女性别压迫的不满,没错,她们两位就是东亚BL文化的开山鼻祖。(她俩都得过星云奖,都授予了紫綬褒章,而且她俩年轻时还住在一起。ps:这种八卦都是我没事去京都某漫画博物馆看漫画的时候知道的。)

并且少女漫画的流行在日本acg史上有着非常重大的转折性作用,虽然这类漫画不能动画化,但是没有她们的作品及思想,女性连现在可陷入的妄想环境都不存在。(在日本漫画学界,少女漫画的研究是最重要的一环。并且在研究女性心理与文化建构等等方向也有重大的作用,典型作品如藤本由香里教授的著作《我的栖身之地在哪里》1998。)

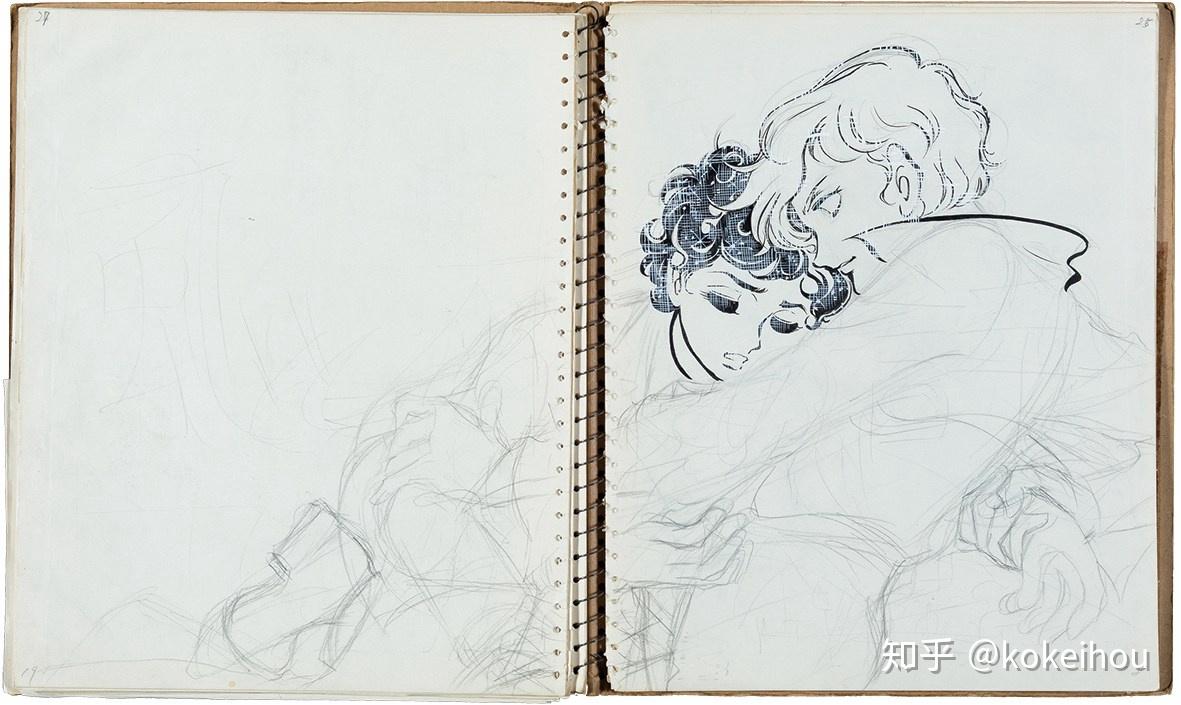

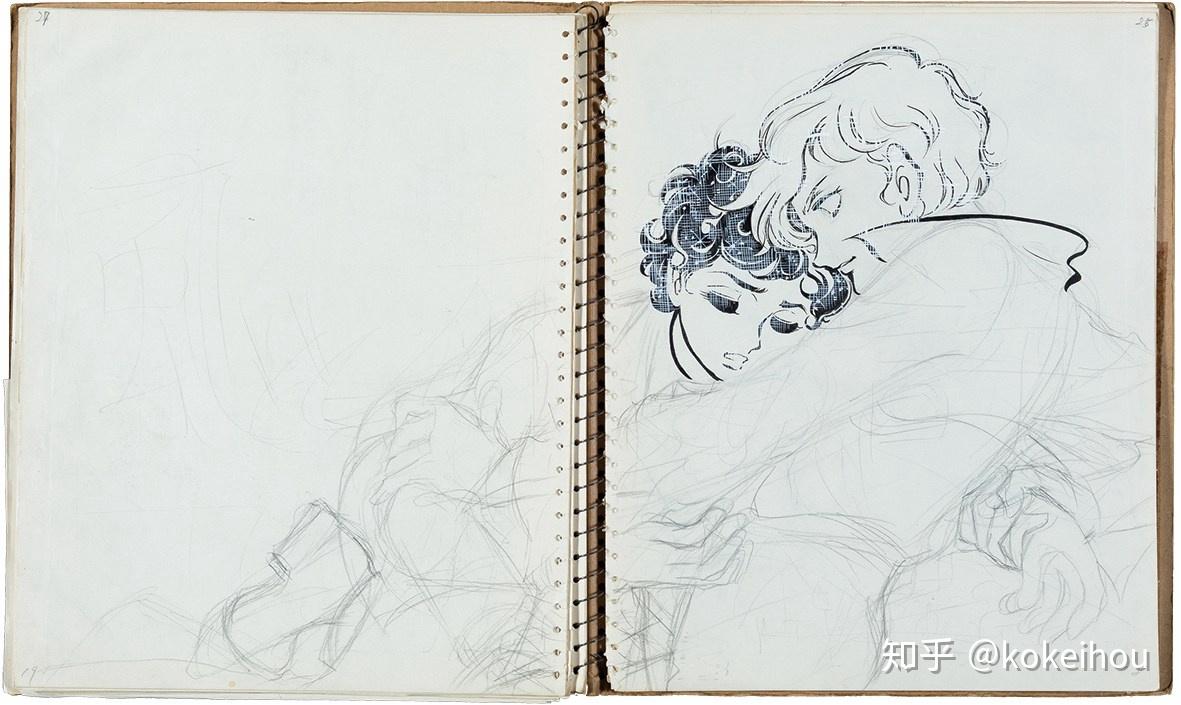

1976《风与木之诗》手稿--竹宫惠子

1976《风与木之诗》手稿--竹宫惠子

这下,女性漫画家和女性主义者可就像爆炸了一般,进行自由、表达自己愿想的美好爱情、纯洁等的表达,像松本零士等一大批少女漫画家诞生了。(我在这提松本零士主要是一个铺垫,为下文他所影响的90年代一位女性漫画集大成者---武内直子做铺垫。)

自此,日本漫画界逐渐形成了两个分支,逐渐的向“女性漫画的国度”和“男性漫画的国度”两个方向发展。但此时期两种方向还未定型。

就在自由的70年代慢慢过去,女性们自主表达自己思想和愿景的同时,一件大事也发生了。80年代“女人时代”:变身为可爱版“长大后的自己”(须川亚纪子)

在八十年代,魔法少女们对自己的身份产生了疑问。毕竟人是要长大的,会变成女性。这一期间的女性漫画与动画主要都在反应女性的身份界定问题。

但这之间发生了一件大事:

1984《风之谷》

1984 風の谷のナウシカ

1984 風の谷のナウシカ

如果说一直以来,日本女性主义者在争取自己的权益,环境保护者,动物伦理学者都在各干各的话。那么这一部电影显然是给了日本思想界当头一棒,日本女性主义者开始了反思。

大家可能不明白这些事情有什么关联,请听我慢慢道来。(下面是我以前写的一篇文章的摘录)女性主义追求的并不是男女平权这种表层的简单问题,或者说追求权力只是其中很小的一部分。女性从远古开始,就是与自然通灵的巫女、祭司等重要角色,是与自然紧密联系在一起的。就像现在日本女性主义者对动画史的总结,男性总是代表暴力于文明,驾驶着机器人、战斗着。女性总是作为魔法师,或者某种超自然力量的使者出现。这些就是我们潜意识中对男女概念的缩影。在现代,自然被破坏,人类被异化,曾经象征自然精灵的动物被流水线屠杀。我们意识到了疏离感,与自然的疏离感。所以才会用女性这个符号。关注被压迫的女性,其实远不是希望女性能在这个男权社会中走与男性相同的、权力的不归之路。那样的话,我们的初衷就错了!关注女性问题,不是仅仅只是女性,而是关注所有被压迫的事物;是在解救我们自身,让我们如何从这个冰冷暴力的体系中解救出去。这才是女性主义的本质。

1984年宫崎骏的风之谷可是让各干各的女性主义者、环境保护者重新意识到了,她们曾经运用过的马克思主义批判工具的本质是:反抗所有压迫。

宫崎骏本人就是社会主义者,他在1984年连载完风之谷漫画之后才放弃了马克思主义。

这部电影除了揭示女性、自然等受人类(男性暴力主义)压迫的事物之外,还有一个重要的关键点。

开始裂解女性的表象。

风之谷里有一句台词我记忆非常深刻,给了我非常大的触动。这只是一句很简单的台词,大致意思就是“希望你长的像公主一样健康强壮。”一直以来,健康强壮使用在男孩子身上的,“文静”“优雅”才是形容女孩子的。但是这句台词却用在了那乌西卡这个女孩子身上。

女性的表象,禁锢女性的那层美丽的壳子出现了裂痕。

女性是人。宅男们、恋童癖们所幻想的那种,“不会大便”的女性、粉红色的少女的形象终于开始被击破,少女也会排泄!少女也会有丑陋的想法。

少女也是人!女性是人!

(从这里我们再留一条线,这条破解女性表象的思潮,到今天甚至演变出了极端但是彻底的人物,如驾笼真太郎的少女裂解漫画,我们下面再谈。)

另外对于环境,其实在平成时代,94年高畑勋的《平成狸合战》也是一部顶尖优秀的作品,但他和宫崎骏不一样的就是,宫崎骏把女性和自然联系到一起,把压迫的女性作为被压迫的自然的象征,让女性去于代表文明与工业霸权的男性抗争,让女性去解救病入膏肓的资本主义社会。(其实早在1978年宫崎骏先生就监督了《未来少年柯南》,已经明确了他对文明与环境的思考,但真正引发大规模反响的还要从《风之谷》开始)90年代,《美少女战士》——“女孩力量”的象征,“变身战斗”的魔法少女(须川亚纪子)

1992美少女戦士セーラームーン TV

1992美少女戦士セーラームーン TV

90年代一开头,犹如惊天一响,武内直子创作了女性漫画的大成之作《美少女战士》,这部从91(平成3年)开始漫画连载,92年tv化的大作,集成了从七十年代以来的女性漫画思想,成为了日本女性漫画的当之无愧的集大成之作。

同时,在欧美带有女性力量的歌曲也开是传唱,在日本国内,像户川纯这样的叛逆女歌手也开始出现,女性的力量在这个时期得到了肯定。

女性也是有力量的!

自此,日本漫画与动画界也就形成了两大流派:以爱与和平,正义与自然,用魔法与最后泪水化解争斗,没有绝对的敌人的女性世界。与象征工业与文明,战斗与太空、都市,血腥与暴力,反派利益的勾心斗角的男性世界。

96年少女漫画作品的作家组合clamp还画出了我们熟知的《魔卡少女樱》

在90年代末,宫崎骏的集大成之作《幽灵公主》播出,引发了空前反响。宫崎骏接续了《风之谷》的女性与自然,文明与自然的关系之间展开了更加激烈的讨论。也将自然与工业、进步与环境、女性与男性之间的矛盾空前展现了出来,极大的推动了新时代的思想。为90年代画上了收官一笔。

1997「もののけ姫」2000年之后“两性平等”时代的多元化“魔法少女”(须川亚纪子)

1997「もののけ姫」2000年之后“两性平等”时代的多元化“魔法少女”(须川亚纪子)

2011《魔法少女小圆》

2011《魔法少女小圆》

《美少女战士》之后,“变身战斗”魔法少女便成为一个符号,模仿这一模式的作品和恶搞也相继诞生。2014年,在已经迎来创作10周年的《光之美少女》系列中,初中二年级的少女们仍然在继续战斗。在《魔法少女奈叶》系列(2004~2007),《魔法少女小圆》(2011)、《穿透幻影的太阳》(2013)、《Fate/kaleid魔法少女☆伊莉雅》系列(2013)等深夜播放的动画片中,获得魔法力量的代价、生与死、不合理等等这些“变身战斗”魔法少女的阴暗一面也开始被描写出来了,而这些主题在以女孩为受众的“魔法少女”动画中通常是很难加以表现的。

经过昭和时代的思潮演变之后迎来后现代主义与后女性主义时代的日本动漫,少女动画与漫画,或者说女性主义动漫,逐渐变得多元化了起来,但其实我认为也就不外乎这几种对过去女性动漫的发展与解决:表象解构:对少女身体的“肉体解构”。我把这类叫做“直接解构”,代表作品为驾笼真太郎的一众作品。因为,女性的文化身份,如“干净、优雅、文静、甜美”等等“女性品质”已经把女性塑造成为了一种“非人之物”,变成了一种名叫“少女”的文化身份,这个身份在排斥其他一切肮脏的,包括人类本性的行为和事物。“少女”在神圣化,所以一众艺术家们、思想家们在对这个现象进行解构,把“少女”还原为人。少女也是骷髅组成的,也是血与肌肉构成的,也会分泌体液呕吐,等等。这种解构最早可追根溯源到佛教的一种名为“白骨观”的修行。最早是有个僧人为了知道人生反复无常而在女性尸体面前打坐,后来逐渐传开。现在还有白骨观修行,是以一种类似X光的透视图片来表现解构的。核心思想其实差不多,‘再美的皮囊下大家也都是一样的’。回到现在,这类解构以驾笼真太郎的少女裂解为代表,是不是清晰多了?不懂背后的思想的话,是不是以为只是个变态作品?(笑)精神、文化式解构:对传统“女性漫画国度”的精神解构,如《魔法少女小圆》为代表的,将传统少女国度价值观放入残酷的现实世界中去,将少女幻想击碎,从而对少女文化的精神解构。这类作品是直接对文化的攻击与摧毁,并且也没有提出解决手段,单纯毁灭女性漫画的思想,像前文所说,也许这种思潮才能让我们“得救”。所以我很不提倡这前两种作品。新传统女性动画:宫崎骏式的“重构理想世界”,以宫崎骏自己的《魔女宅急便》为代表(我自个儿人为的)的新传统女性动画。这类动画还是尊重“女性漫画国度”的形式与世界观、价值观,但用更精细优美的作画技术,更精彩的情节来创新为女性漫画国度输入新的血液。这之中有一些偏向后女性主义动画,但主要还是以传统的方式,夹杂些简单的问题,将未来留给孩子们去解决、去解救。后女性主义动画:此类作品属于折中式与开放式,在传承传统的女性国度漫画价值观的同时又直面问题,背后有着思想内核,而作品主要是一种开放式的姿态思考留给观众去思考、解答的作品。并且这类作品还在重新构建解构之后,包括虚无主义背景影响下的女性主义价值观,如17年《小魔女学园》的价值观重建,以及科学带来的新时代和美好的伦理与乌托邦的向往之间的冲突。让我们去认真思考,重新建构伦理观等等。代表作之一如2013开始众筹策划,由2017扳机社出品的《小魔女学园》

新传统女性作品的典型(也许说模本会更好)1989《魔女宅急便》

新传统女性作品的典型(也许说模本会更好)1989《魔女宅急便》

2013ova版《小魔女学园》

2013ova版《小魔女学园》

最后,听完我对昭和到平成时期的女性动画的简要思想史,你是否就对平成千奇百怪的女性动画的有了一些大概的认识?只要是现在的动画与以前的动画有了不同,出现了新的流派,不管是什么基佬番也好,百合番也好。它们背后都是各种各样思想的碰撞、妥协与创新,是无数人献出宝贵的时间和热血推动的,也代表了这个社会、思潮、各种问题的总结与表现。

最后附两张驾笼真太郎先生的作品,作为今天昭和到今天的女性动画发展与思想史的总结,也作为我评价平成时代动画的真挚语句:

平成这些千奇百怪的acg,从来都不是千奇百怪的。就像今天千奇百怪的世界,也从来不是千奇百怪的。它是无数千奇百怪的人,为了我们,这些当年的孩子,也就是未来;为了建设一个更加美好的世界,为了同一理想而奋斗的结果。平成是带着荣耀的,就像每个时代一样。

今天的世界充满了暴力和冲突,从洛克、尼采到后现代主义,从阿尔都赛到福柯、德里达,强大的虚无主义思想彻底摧毁了我们这个时代的所有基石。

但我们在这个时代不能不继承这些照顾过我们的那些温柔的人,接过他们手中旧的思潮与愿想,去为了未来的孩子们、世界去创造!动画就是新时代的美好祝福。

平成时代的动画并不特殊,它只是在试着解答昭和提出的问题与提出新的问题,等待着我们去解答。

(※1)对于女性表象规制,推荐我另一篇回答日本动漫里面男尊女卑的现象是否很严重? - kokeihou的回答 - 知乎 https://www.zhihu.com/question/323946866/answer/702418059