现在的职场剧,都成了换汤不换药的狗血爱情剧

文 | 苏枫

国产行业剧既缺乏职场人士的正常工作场景,也没有很好地体现职场规则与政治哲学。纯靠想象的创作,让它们显得业余、浮夸、假大空,披着行业剧的外衣演绎狗血爱情。

聚焦公关行业的电视剧《完美关系》,其内核仍是披着职场剧外衣的言情剧。

国产电视剧中,向来不缺聚焦职场专业群体的作品。但众多行业剧非但没让人看出职业精神,反倒成了遭人吐槽的重灾区——业余、浮夸、假大空,穿高跟鞋破案,用匪夷所思的浓度配比盐水,可谓拍一行毁一行,毁了医生毁编辑,毁了翻译毁律师……

近来,讲述房产中介故事的《安家》和聚焦公关行业的《完美关系》在同一时段开播,同样引发争议。

“《安家》的编剧六六,试图呈现真实的社会矛盾和现实。也许她做得不够彻底,但是,你可以看到她的努力;至于《完美关系》,其内核就是个爱情剧。”资深策划人、制作人谭飞恰好说出了国内主打医疗、律师、空姐等主题的行业剧在“脱离现实”之外的另一大问题——不管什么类型的作品,最后都变成了言情剧。

关键是,那些片里的爱情,还有点“狗血”。

虚假职场剧对初入职场的青年人有不良影响

如果严格区分,从塑造人物的角度而言,言情剧与行业剧的根本区别在于,促使人物完成成长的方式,是通过在某一个行业中经受挫折获得感悟,还是经历了一段感情而实现体悟。如果是前者,就是行业剧,情感线索是辅助;如果是后者,那就是言情剧,不同行业的设定就是背景。

在谭飞看来,真正的行业剧,其内核应该是晋升而非爱情。

所以制片人孙景(化名)更愿意将国内这些行业剧看作“伪装成行业剧的言情剧”,因为实现人物成长的手段根本是感情,而不是某个行业。在他看来,国内行业剧的目的不是为了让观众了解职业本身,职业的所有要素其实只是起到背景作用,“它并不比故事中的其他元素比如爱情重要”。

国产行业剧变成了言情剧,是因为相对于学习不同行业的专业知识并把这些知识和素材转换成精彩的故事情节,感情戏创作的难度更低。毕竟,大多数主创都有过感情经历,但不是谁都有过医生、律师、公关、中介这些职业经历。主创功夫下得不够深,不能真正了解某个行业,最后只能隔靴搔痒,退回感情戏这个舒适圈。

虽然多年来鲜有进步,行业剧这个类型在国内影视市场中仍屡见不鲜。编剧周寻认为,观众喜欢这些伪行业剧,很大程度上与现实生活有关:“大部分人看剧还是为了消遣放松。现实生活压力已经很大,大家需要一个释放空间,这些不接地气的行业剧恰好给大家提供了这个心理出口,就像甜点一样。”

不过周寻也说:“我觉得一些虚假的职场剧,对一些初入职场的青年人会有些不良影响,对其他人影响则极微,毕竟中年人都知道现实生活的真相。”

没有真实的生活经验,往往会闭门造车

黄轩、佟丽娅主演的《完美关系》,豆瓣评分惊人的低。许多网友吐槽,一个公关公司的小助理是不可能对明星那样趾高气扬说话的,现实中就没见过这样的人。

《完美关系》第一集,男主出场,创作者显然想达成一种典型韩剧男主出场的帅酷感,为他设定心理疾病的缺陷,希望打造能力很强、内在有痛苦的主人公,目标就是赢得观众。出发点是正确的,但与具体的故事情节结合的时候,就走了样。?

真实与虚假,始终是行业剧创作需要面对的核心问题。好的创作,是在最虚假的情境中体现最真实的情感;相反,失败的创作,是在虚假的情境里给出更虚假的情感。

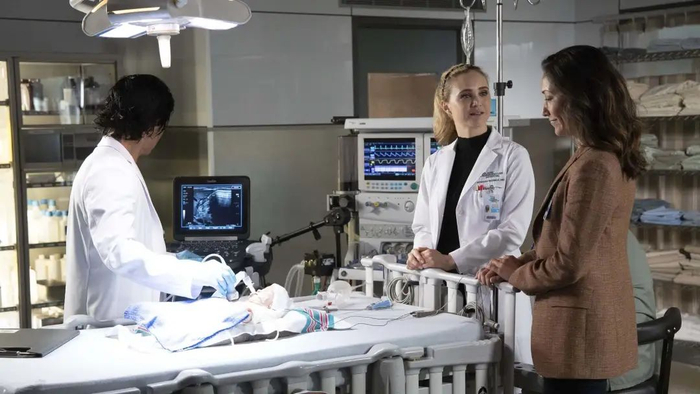

事实上,国产行业剧的专业性一直备受诟病。《外科风云》中,胸外科专家在手术室内戴手套、穿手术衣都能违反无菌原则;《亲爱的翻译官》里,翻译一边喝着葡萄酒一边与人谈笑风生,而现实中,翻译绝不允许在工作中饮酒……

“很多创作者纯靠想象去构架职场关系,认为这样有戏剧性。”周寻说,问题的源头在于大家的急功近利。

一个普通的行业剧,创作周期最快也需要两年,第一年应该深入行业,第二年全力创作。导演和主创的拍摄周期一般是三个月左右,但有时他们会提前介入剧本。由于成本控制等原因,在中国,深入行业的功课往往被有意无意忽略掉。行业剧出品效率极高、短平快,明星的时间按分钟计算、赶档期……这些问题在一定程度上造成了行业剧的浮躁和架空感。

另外,国内许多编剧是艺术院校科班出身,这一方面使得他们在专业上有很好的功底,另一方面也造成了他们的局限,没有真实的生活经验,往往会闭门造车。

“大部分写这类行业剧的编剧没上过班,这是现实情况。”周寻说。可以说,中国编剧的养成方式,注定了他们与社会的接触并不全面。

行业浮躁、创作者画地为牢的结果是,对比国外,国内行业剧总是表面上花团锦簇,内部却像棉花一样虚浮。

纵观全世界的行业剧,最受欢迎的主角有几类:“医生”“警察”“律师”。仅以医疗剧为例,比较一下王珞丹等出演的《急诊科医生》与美剧《良医》,不难发现,美剧会让观众看到医疗问题、伦理问题、职场关系……

由于创作者追求行业剧的专业性,美剧会把医生的手术过程拍得特别具体。有观众曾说,看了《良医》,在遇到紧急状况时会给邻居做急救措施。“医疗剧最适宜表达的主题一定是‘生死’,法律行业剧最合适表达的一定是‘善恶’或者‘正义’。”在孙景看来,如果放弃这些主题,选择这个行业拍剧就失去了意义。

腐女当道取代“百花齐放”

行业剧屡屡被人吐槽,已不仅是“业余”这么简单。

谭飞认为,某些行业剧中存在一种畸形的审美:腐女当道。而腐女剧大行其道,有三个原因:“一是女性在选择看什么的问题上,是有绝对主导权的,而且愿意为这些影视作品花钱、花时间,男观众追剧相对少;二是影视行业负责发行的工作人员,以中年女性居多;三是整个社会比较跟风,特别是最近几年,两个小鲜肉在一起的剧特别受市场追捧。”

不过谭飞也发现,自2019年以来,这种审美取向已经发生了良性改变,比如反映消防员工作、生活的题材,也得到了很好的市场反馈。

即便有些行业剧,和腐女审美无关,但主创却深知女性观众的影响力——据说电视剧90%以上是拍给女性看的,所以编剧才必须让主角谈个恋爱,导演、制片才找来高流量小鲜肉,他们拿着巨额片酬,演技却令人一言难尽。

但主创们有时也觉得委屈。

在孙景看来,虽然每年有上千份数据报告,有各种实时监控的收视率和播放量数字,但是创作者其实并不信任这些数据。“目前中国文化产品评价标准的不透明度远远高于其他国家,这给我们的创作带来了很大的麻烦。在这样的条件下,我们只能往成功概率最大的方向上走,那就是女性向。”

周寻则认为,真正的好剧,应当男女老少通吃,“追《延禧攻略》《甄嬛传》的男性并不少,喜欢《亮剑》《士兵突击》的女性观众也很多。内容为王,我们要尊重观众,而不是讨好观众。创作的目标始终应该是讲一个好故事。人们对于好故事的喜爱是不分年龄、种族与性别的”。

好剧40集不够,烂剧4集嫌多

剧情冗长拖沓,整部剧的剧情像泡涨了的海绵,松松软软、拖拖拉拉,明明二三十集能说清楚的事偏要拉长到四五十集,也是不少人对国内行业剧的观感。

为何行业剧中频现注水现象?

某种程度而言,那是制作者受商业资本左右的后果。

电视剧拍摄成本高昂,制作方出售给电视台或者平台的电视剧是按照剧集数收费,所以制作方会增加集数,以获取利润。另外,电视剧的集数变多,广告植入也多了,广告费随之增高。

换言之,行业剧剧情是被人为拖长的。

为打击此种做法,国家广播电视总局拟规定杜绝“注水剧”,电视剧集数上限为40集。有数家影视剧制作公司的相关人士证实,新规正在内部调研中,还未正式公布。

对于呼之欲出的新规,周寻认为:“这个不好一刀切,具体情况具体分析。其实想注水的话上下集的剧都能注。强行限制集数,会让《甄嬛传》这类‘宫廷职场’剧失去土壤。”

有网友则评论:“好剧40集不够,烂剧4集嫌多。”

其实,不少令人诟病的行业剧并非原创,而是有范本在前的翻拍剧。这不禁让人疑惑:明明已经少走了那么多弯路,怎么“抄”都“抄”不会?

谭飞认为,每个国家社会环境、文化气质、国家制度、民生民情都不同,所以普通人面临的人生矛盾点也不相同。同样的人设和困境,在日本、在美国是成立的,如果照搬到中国的大环境里,可能会让中国观众觉得“别扭和难受”。

“国情不同,创作者如在情节上简单复制,常常会不接地气,对人物的改造也会弄成四不像。”不过周寻觉得,“相对于其他行业剧翻拍,《安家》算不错了。毕竟翻拍剧很容易遭原版爱好者挑刺。”

行业剧到底怎么拍才能在“尊重职业特征”和“尊重观众需求”中间取得平衡?

“深入行业才能了解行业,才能把行业写透、写活,对编剧来说,需要时间和精力沉进去,但一般项目不会给你这个机会去准备。影视剧是系统工程,需要行业里各个工种包括编、导、演、服、化、道的齐心协力。”周寻说。

孙景认为,吸引观众看一个行业剧,有三个元素:让人信服并能产生共鸣的人物,能提供新鲜感的行业知识,这个人物在这个行业中如何突破各种困境最终走向成长的精彩动人的过程。

好的行业剧,应该是给予观众启发,让他们有收获,并且帮助他们解决职场中的困惑,甚至带领他们走出人生困境,这是行业剧的社会责任。“虽然责任感不能卖钱、不能变现,创作者还是应该走出舒适区,去寻找那个平衡点。”谭飞说。

(本文授权转载自《新周刊》)