清朝禁止科技活动的证据,有知道的请列一列?

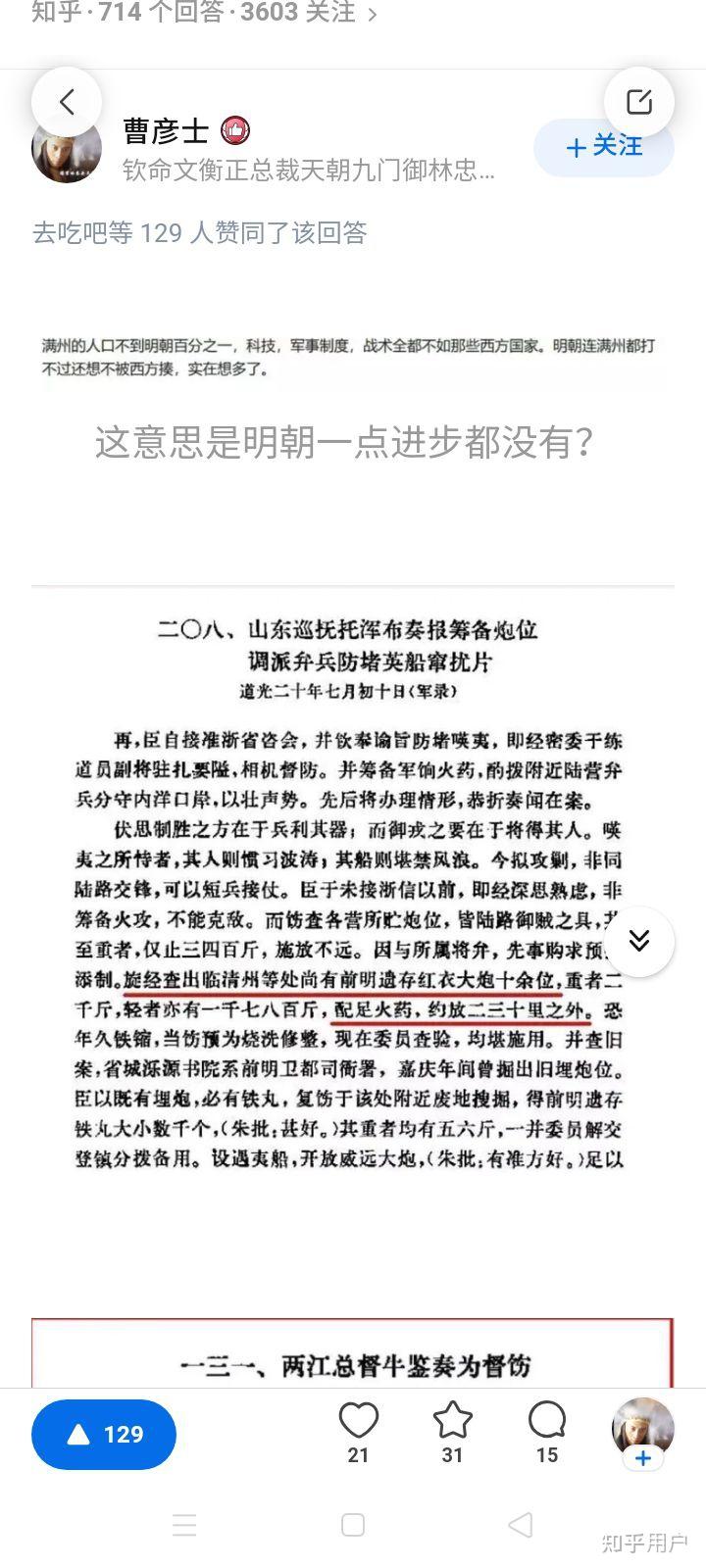

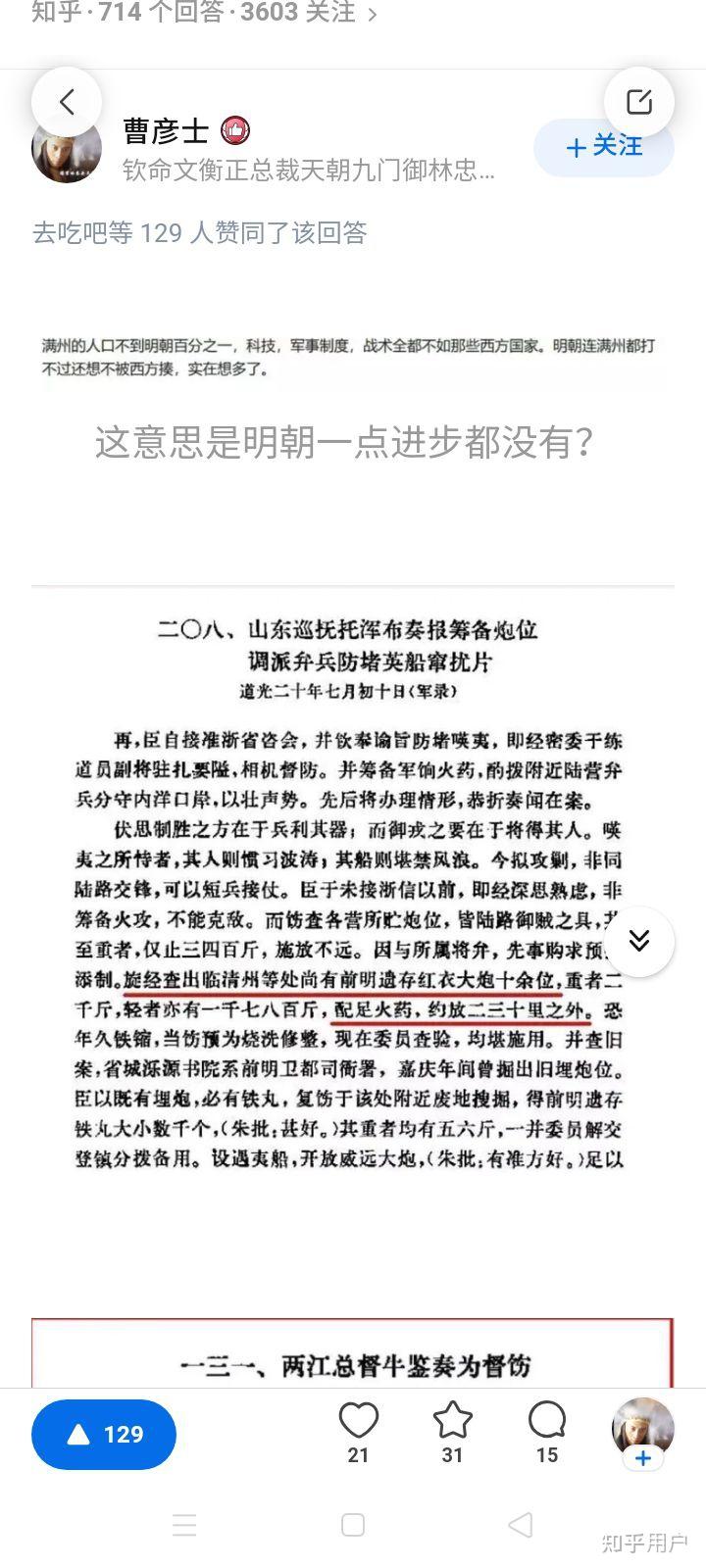

清国都1840年了挖明朝火器同带英作战

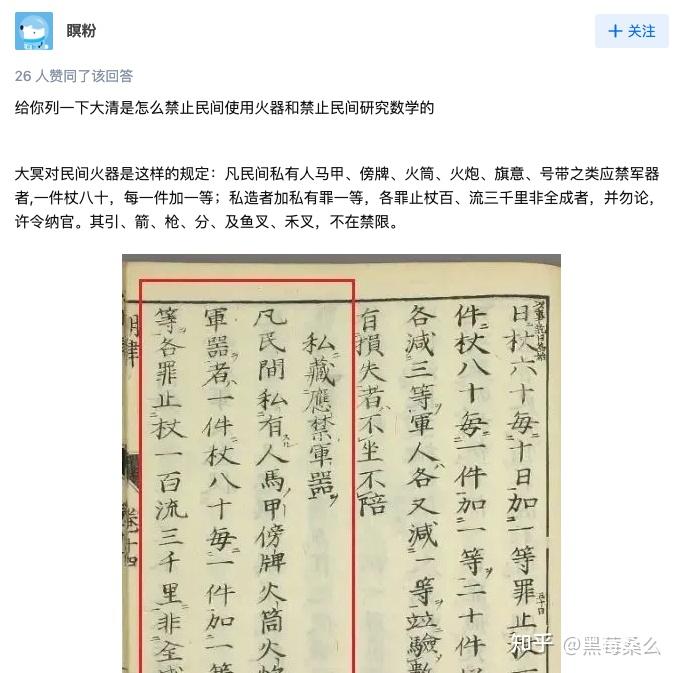

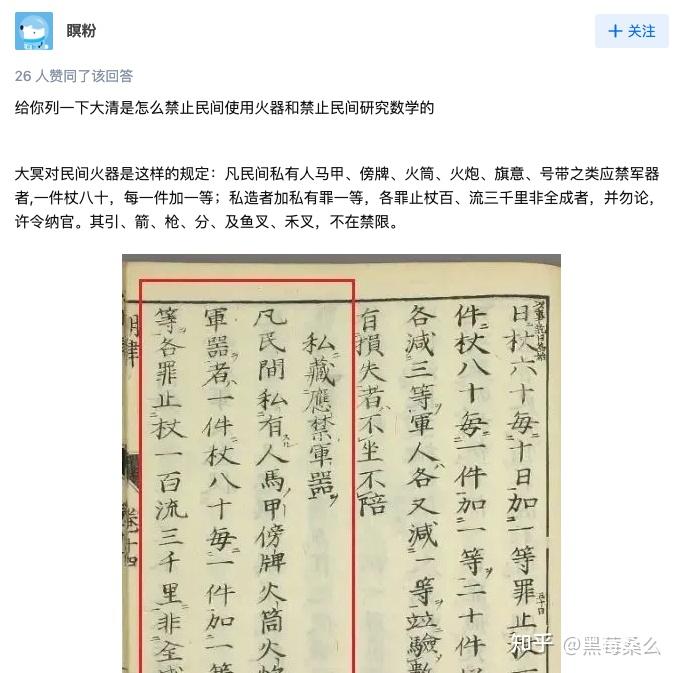

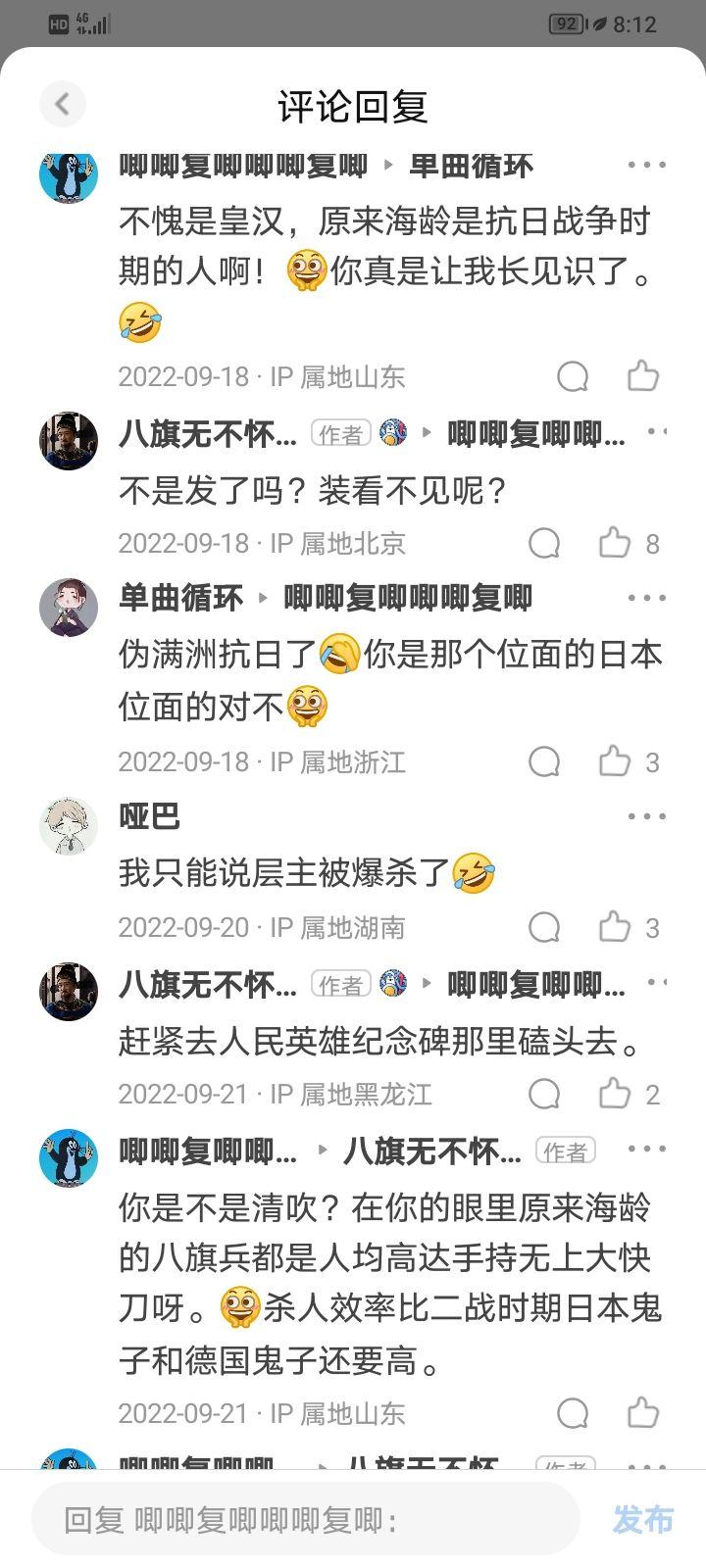

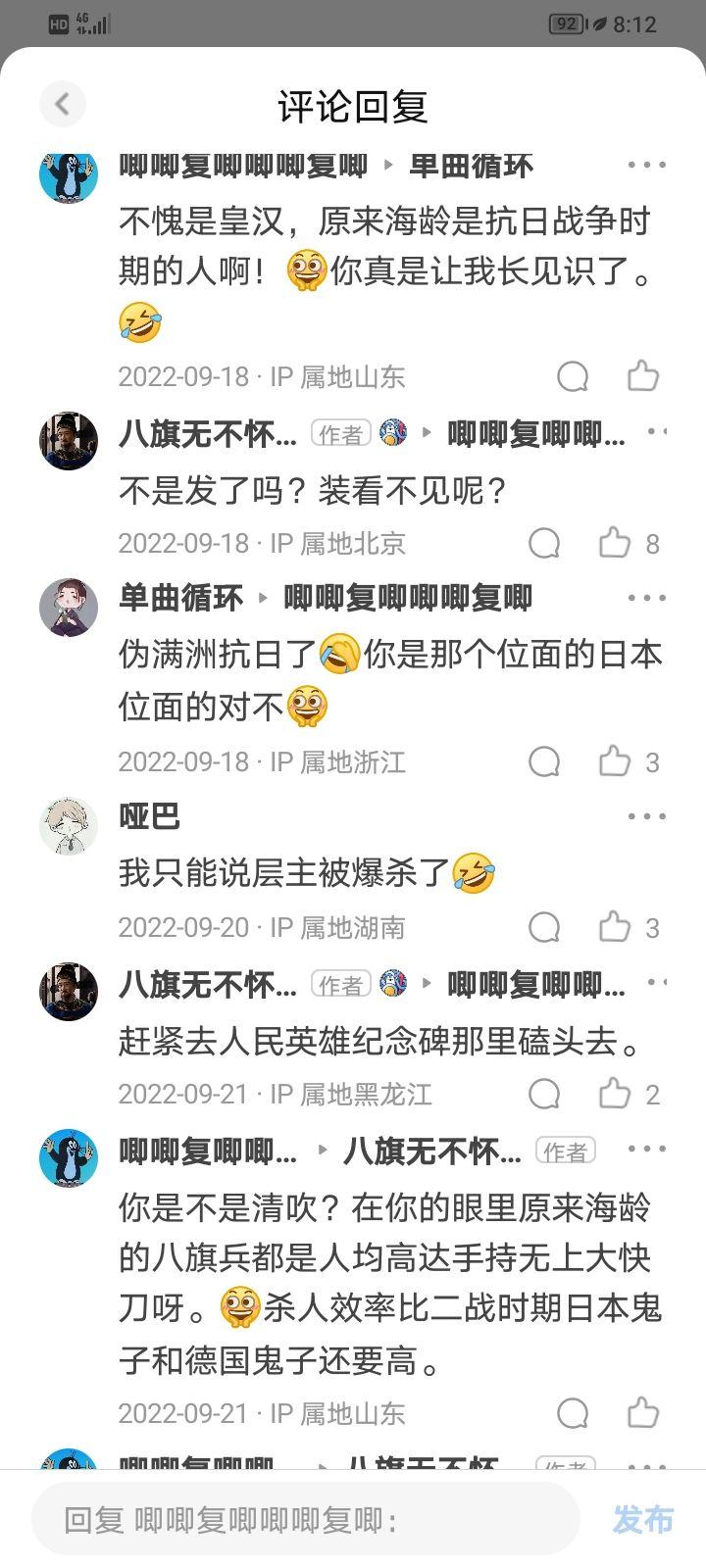

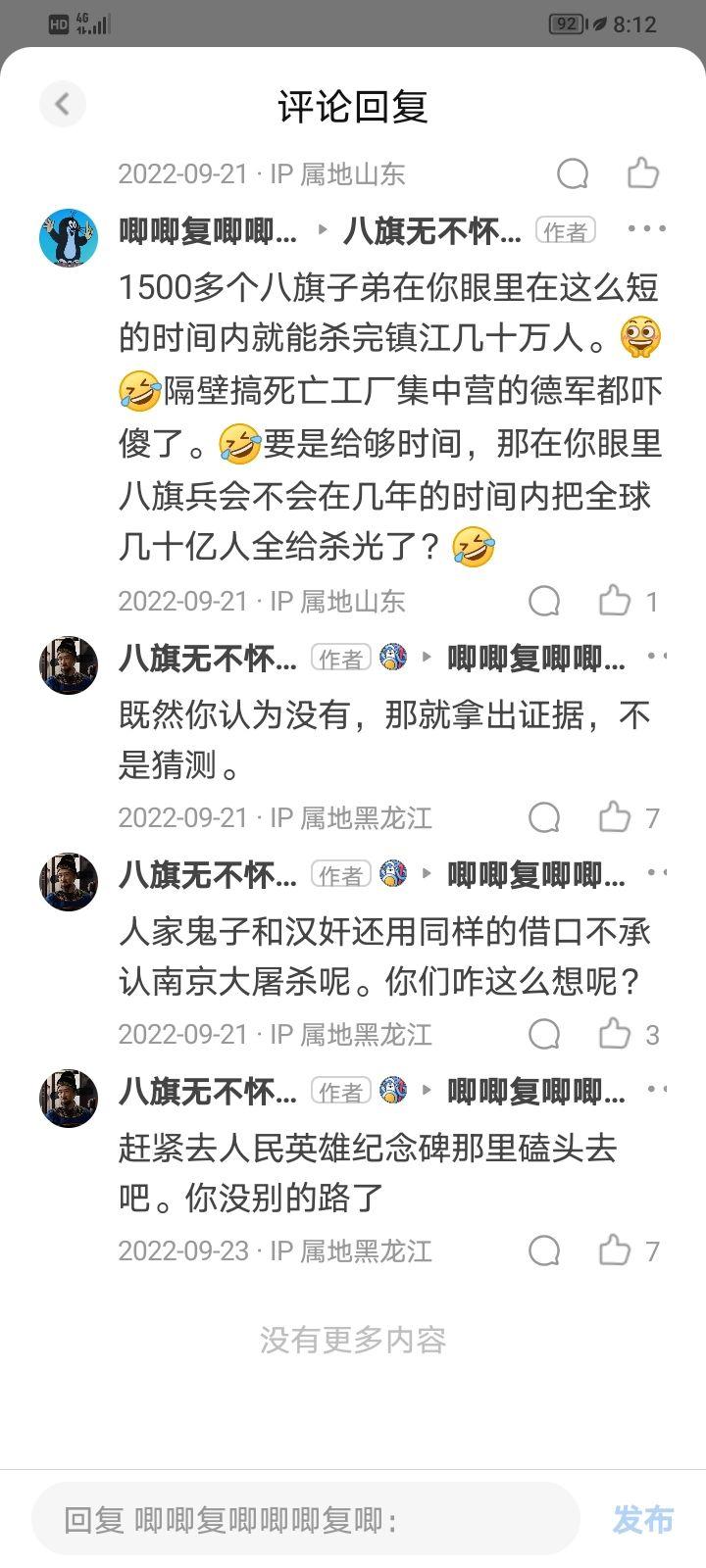

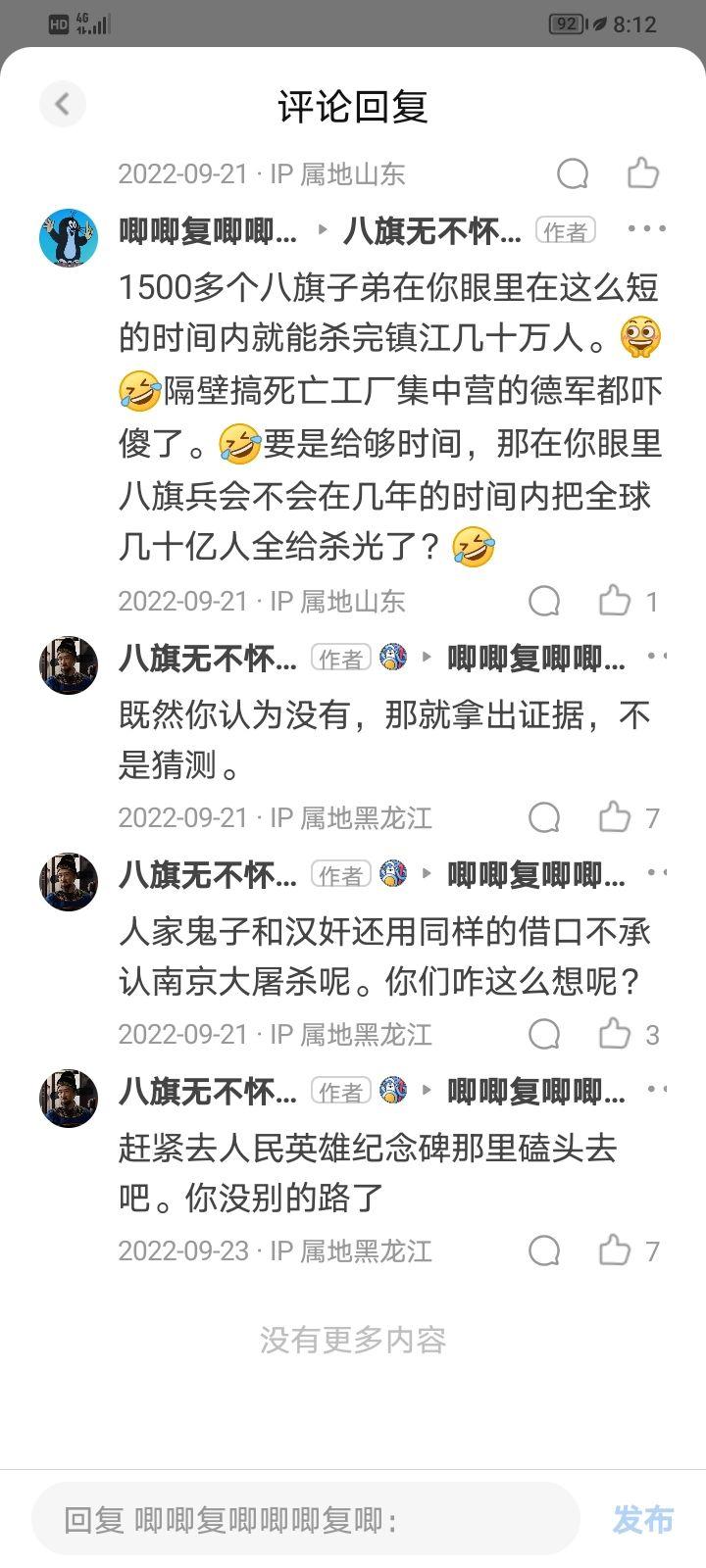

大兴文字狱禁止民间讲学,闭关锁国严抓“h奸”,同外国人交流的是“h奸”,抓到死罪,大规模烧书烧书70万部,科技思想界死气沉沉万马齐喑,读书人只敢埋首故堆训诂考据,西方传来的科技锁入深宫秘院,禁止外传。

清国打断明代西学东渐,西儒学派,泰州学派等科技和思想正常发展,泰州学派是中国历史上第一个真正意义的思想启蒙学派,反对束缚人性。

北平故宫博物院文献馆编

北平故宫博物院文献馆编

清代文字狱档编辑略例

一本编用纪事本末体分案编纂每一案中材料之顺序以年月为次

二本编材料取之于本馆所藏下列三种清代文书之中

一军机处档

二宫中所存缴回朱批奏折

三实录

编印时逐件于标题之下注明出处

三本编内容约有上谕奏折咨文供状等数种

四本编材料凡已采入雍正朱批谕旨上谕内阁及圣训东华录等书者均低一格排印并分别注明曾见各书至散见于其它载籍者即不列举

五凡一案之中上谕奏折咨文详文等已见于前复经它文引用者兹为便利起见省略其文第用小字注明已见本案某页

六军机处存档系当时移录之副本字句每有瓡夺兹为慎重起见姑仍其旧不擅加改订遇有虫蚀残缺之处则以□符代之

七本编页数均每案自为起讫以期醒目

八此项文件因散在各朝档案之中一时搜集容未能备以后倘续有发见当再补刊

清代文字狱档目录

第一辑

谢济世著书案乾隆六年九月起七年正月止

著孙嘉淦查明谢济世注书具奏谕实录圣训法祖门卷三三

孙嘉淦奏遵旨查取谢济世所著书籍板片并销毁折军机处档

王肇基献诗案乾隆十六年八月起本年九月止

阿思哈奏据禀王肇基献诗缘由折缴回朱批档

王肇基是疯人谕实录

阿思哈奏讯得王肇基供情大略折缴回朱批档

王肇基立毙杖下母妻交地方官安插谕实录

阿思哈奏将王肇基杖毙折缴回朱批档

丁文彬逆词案乾隆十八年六月起本年九月止本案缺三法司折一件

孔昭焕奏丁文彬冒称亲戚并搜获所携书籍折军机处档

丁文彬赴衍圣公门投字军机处档

杨应琚奏审拟丁文彬等折军机处档

丁文彬等供单军机处档

杨应琚奏带丁文彬回省折军机处档

勿任丁文彬瘐毙狱中谕实录

细查丁文彬逆书谕实录

杨应琚奏丁文彬处死日期折军机处档缴回朱批档

丁文彬凌迟处死旨军机处档

庄有恭奏查学院任内接过丁文彬献书折军机处档

林君陞奏协获丁士麟等解交东省折军机处档

觉罗雅尔哈善奏将丁文耀押送东省折缴回朱批档

庄有恭奏将丁文耀等拿解东省折缴回朱批档

鄂容安奏丁文耀已获折缴回朱批档

林君升奏续获王素行一并解东折军机处档缴回朱批档

庄有恭奏请交部治罪折军机处档

照庄有恭学政任内俸禄养廉数目加罚十倍谕军机处档实录东华录

庄有恭奏谢恩折缴回朱批档

杨应琚奏审拟丁文耀等折缴回朱批档

丁文耀等改为监候处决旨军机处档

刘震宇治平新策案乾隆十八年十月起本年十二月止本案缺供单一件

范时绶奏刘震宇呈书讯拟黜革折缴回朱批档

王兴吾奏搜查刘震宇家并讯其妻子及刷匠等折缴回朱批档

将刘震宇即行处斩谕军机处档实录圣训严法纪门卷一九七

范时绶奏刘震宇斩讫折缴回朱批档

哈攀龙奏刘震宇献书折缴回朱批档

胡中藻坚磨生诗钞案乾隆二十年二月起本年十月止本案缺吏部折一件胡宝瑔奏胡中藻资产变价折内清单一件

卫哲治覆奏查出胡中藻诗文折缴回朱批档

刘统勋奏赴兰查办鄂昌诗文书信折缴回朱批档

将张泰开严加讯究谕军机处档实录东华录

张泰开革职交刑部胡中藻鄂昌俟拿解到京交大学士等审拟谕军机处档实录圣训严法纪门卷一九八东华录

将胡中藻家属提省监禁并查抄赀产谕军机处档东华录

刘统勋奏搜得鄂昌书札折缴回朱批档

刘统勋奏遵旨押解鄂昌折缴回朱批档

范时绶奏交代已完即行赴京折缴回朱批档

传谕八旗务崇敦朴谕军机处档圣训厚风俗门卷二六三东华录

传谕胡宝瑔亲赴胡中藻家搜查并严讯根究谕军机处档实录东华录

刘统勋奏搜查鄂昌钱日烜杂记折缴回朱批档

方观承奏州县中之壬戌进士并未送有胡中藻诗本折缴回朱批档

胡宝瑔奏到任后再严查胡中藻家属折军机处档

胡宝瑔奏访拿胡中藻亲近折缴回朱批档

胡宝瑔奏严讯胡中藩等口供折缴回朱批档

胡宝瑔奏查拿监禁胡中藻家属折缴回朱批档

将李蕴芳交胡宝瑔查搜办理谕军机处档东华录

胡宝瑔奏范廷楷疏纵胡中藻折军机处档缴回朱批档

胡宝瑔奏讯明各犯口供折缴回朱批档

胡宝瑔奏查讯李蕴芳与胡中藻往来字迹折缴回朱批档

胡宝瑔奏范廷楷纵容胡中藻折军机处档缴回朱批档

胡宝瑔奏搜查胡中藻家中字迹折缴回朱批档

刘统勋奏鄂昌行署查出诗稿折缴回朱批档

胡宝瑔奏不敢稍懈搜查折缴回朱批档

胡宝瑔奏参知县申发祥与逆犯互相标榜折缴回朱批档

李蕴芳实可恶谕军机处档东华录

刘统勋不瞻顾谕军机处档东华录

胡宝瑔奏拿问石城县知县李蕴芳折军机处档缴回朱批档

传谕胡宝瑔提讯张绍衡押送来京并查刻诗斗方谕军机处档东华录

即将张绍衡飞速提案并拿问胡中藩谕军机处档东华录

胡中藻斩决家属免缘坐张泰开免罪鄂昌俟另审谕军机处档圣训严法纪门一九八东华录

胡中藻已经正法赀财酌留赡母范廷楷从宽李蕴芳严审谕军机处档东华录

停止江西会乡试不必行谕军机处档实录圣训文教门卷三五东华录

胡宝瑔奏拿审胡中藻族侄胡论觉折缴回朱批档

胡宝瑔奏查胡中藻亲戚故旧悖逆诗文折缴回朱批档

胡宝瑔奏拿获胡中藻亲戚张绍衡折缴回朱批档

报闻胡宝瑔覆奏谕军机处档东华录

杨锡绂奏谢胡中藻案免缘坐株连折缴回朱批档

胡宝瑔奏请开复申发祥官职折缴回朱批档

胡宝瑔奏整饬江西士风折缴回朱批档

准军机大臣奏裘曰修革任饶学曙降级余依议谕军机处档东华录

富勒浑奏梁诗正谨慎畏惧折缴回朱批档

胡宝瑔奏胡中藻资产变价折缴回朱批档

第二辑

刘裕后大江滂书案乾隆二十年五月起本年六月止

蒋元益奏饬将刘立后并大江滂书解送巡抚折缴回朱批档

恒文奏据禀刘立后呈书情形折缴回朱批档

恒文奏审讯刘裕后及其家属邻长折缴回朱批档

程秋水诗钞案乾隆二十年九月起本年十一月止本案缺庄有恭审拟折奏一件

富勒赫奏抄录县详并诗钞刻本折缴回朱批档

庄有恭奏赵永德等呈诉两词及讯情诈书折缴回朱批档

瑚宝奏据前后县详及饬审缘由折缴回朱批档

将赵永德交抚审拟谕军机处档实录东华录圣训圣治门卷十九

庄有恭奏赵永德供非旗人折缴回朱批档

陈安兆著书案乾隆二十二年十一月起本年十二月止

富勒浑奏查办陈安兆著书折缴回朱批档

富勒浑奏陈安兆著书狂谬已经学臣指出折缴回朱批档

陈安兆案无庸办理谕军机处档实录东华录

蔡显闲渔闲闲录案乾隆三十二年五月起本年六月止本案缺刑部议复一件议奏一件供单一件

高晋等奏查蔡显呈首审拟折缴回朱批档

蔡显著从宽改为斩决旨军机处档

蔡显案各犯应按律严治不得姑息谕军机处档实录圣训严法纪门卷二零一

高晋等奏请交部议处折缴回朱批档

高晋等奏将蔡显正法余俱分别审拟折缴回朱批档

齐召南跋齐周华天台山游记案乾隆三十二年十一月起三十三年六月止本案缺三法司议奏一件

苏昌熊学鹏奏齐周华著书悖逆及审拟折缴回朱批档

齐召南来京候旨谕军机处档

宽免齐式昕等治罪旨军机处档

明德奏杨绳武家中并无不法书籍折缴回朱批档

熊学鹏奏齐召南已由仁和县起程折缴回朱批档

宋邦绥奏谢济世著有梅庄杂著折缴回朱批档

密行查办寄银生息之事谕军机处档实录

宽免齐召南杖流谕实录

熊学鹏奏密查齐召南生息银两折缴回朱批档

将梅庄杂记书板销毁谕军机处档实录东华录

熊学鹏奏查出吕抚著书怪妄请追板销毁折缴回朱批档

尤拔世奏江日泰并无代齐召南存银生息折缴回朱批档

永德奏调查齐召南资产折缴回朱批档

富尼汉奏故宦李绂曾作诗文怨望讥讪折缴回朱批档

明山奏房演为齐周华作过奏草序折缴回朱批档

将吕抚圣学图各板销毁谕实录

永德有意沽名传旨申饬谕军机处档

永德奏将齐召南宽免递回原籍折缴回朱批档

永德奏严讯齐召南寄银生息折缴回朱批档

永德奏委员研讯齐召南寄银生息折缴回朱批档

永德奏齐召南病故折缴回朱批档

方世俊奏谢梦思无不法字迹折缴回朱批档

李绂诗文案乾隆三十三年三月起本年十月止本案缺吴绍诗初奏一件

李绂子孙与李茹旻等毋庸置议谕军机处档实录东华录圣训圣治门卷二一

军机处奏军机处档

吴绍诗奏将李绂诗文板片销毁折缴回朱批档

李浩结盟安良二图及孔明碑记图案乾隆三十三年九月起本年十二月止本案缺崔应阶审拟折奏一件

永德奏据禀查获李浩背卖结盟安良孔明碑记并提省折军机处档

崔应阶奏据禀拿获李浩等并查办缘由折军机处档

著崔应阶饬属速拿案内各犯毋使兔脱并查粤东果否现出石碑据实覆奏谕军机处档

李侍尧等奏查石城县无现石碑之事折军机处档缴回朱批档

崔应阶奏获讯傅阿有等口供折缴回朱批档

永德奏将李浩解闽审讯折缴回朱批档

永德奏李浩停解折缴回朱批档

崔应阶奏审讯李浩等各口供折缴回朱批档

著将在浙人犯解送福建审讯谕军机处档实录

永德奏将李浩七犯解闽折缴回朱批档

屈大均诗文及雨花台衣冠冢案雍正八年十月起乾隆四十年三月止本案系雍乾两朝著

傅泰奏屈明洪缴印投监折缴回朱批档雍正朱批谕旨

李侍尧德保奏据缴屈大均诗文折军机处档

李侍尧德保奏据缴屈大均广东新语并查缴文外折军机处档

屈稔浈供单军机处档

著高晋等再行晓谕呈献触碍书籍谕军机处档

军机处奏军机处档

屈大均诗文止须销毁屈稔浈等俱不必治罪谕实录东华录圣训圣德门卷三

传谕高晋确访雨花台葬衣冠之事谕军机处档实录东华录

萨载奏遵旨查办伪妄书籍折军机处档

高晋奏查屈大均所葬衣冠处之雨花台折军机处档

高晋奏查访雨花台情形折军机处档

德保奏查讯屈大均族人指出屈大均葬所折军机处档

第三辑

澹归和尚遍行堂集案乾隆四十年闰十月起本年十二月止本案缺旨一件兼署两广总督德保折奏一件刑部折奏一件天津兵备道额尔金泰天津府知府明兴咨文一件福隆安查高秉等家什物单一件

福隆安奏查办高秉等住房书籍折军机处档

于敏中奏派员检查高秉等三家书籍折军机处档

将高秉交部议处陈建及清笑生两家子孙均可不必深究谕军机处档实录东华录

著将遍行堂集及其余墨迹墨刻查明缴进并椎碎碑石官为选择僧人谕军机处档实录东华录

萨载奏饬详查喜逢春传奇本并缴遍行堂集折军机处档缴回朱批档

萨载奏拘讯高之妻妾情形折军机处当

翟起泰供单军机处档

查明高妻属等名下书籍衣物清单军机处档

查封高稝高挵家存诗画书籍清单军机处档

于敏中奏查阅高稝高挵家存书籍折军机处档

高晋奏饬缴遍行堂集各书折军机处档缴回朱批档

高晋奏拿解高折军机处档缴回朱批档

查封高书籍衣物细数清单军机处档

李侍尧德保奏遵旨查办澹归墨迹诗集丹霞碑记并陈建等著述折缴回朱批档军机处档

李查出书籍墨刻清单军机处档

海成奏遵谕查缴遍行堂集皇明实纪喜逢春传奇折缴回朱批档

萨载奏喜逢春传奇板片销毁折军机处档

半截奏折军机处档

严私拟奏折请立正宫案乾隆四十一年七月起本年八月止

舒赫德奏严投递禀启恳求代奏情形折军机处档

严烦代奏禀底军机处档

字寄舒赫德等将严审明具奏正法军机处档

字寄舒赫德等将严严加刑讯至呈递四阿哥启帖毋庸追究军机处档

字寄舒赫德等审讯严不必过用重刑以致刑毙军机处档

舒赫德等查拿严亲属咨军机处档

舒赫德等奏连日严审严情形折军机处档

严口供军机处档

严案内各犯口供军机处档

交九卿三法司将严严审定拟谕军机处档

舒赫德等连奉上谕廷寄会审启军机处档

舒赫德等奏奉谕审讯严折军机处档

即将严律拟完结谕军机处档

舒赫德等无庸查办严家属咨军机处档

舒赫德等奏遵旨咨行山西毋庸查拿严家属折军机处档

舒赫德等奏将严严审定拟折军机处档

字寄巴延三已将严斩决即派黄检赴该犯原籍搜查军机处档

黄检奏搜查严及其亲属家宅并省释严卓等折军机处档

王尔扬撰李范墓志称皇考案乾隆四十三年四月

巴延三奏查获李抡元所刻墓志碑文悖逆折缴回朱批档

李承邺奏赴李抡元赵扩两家查办折缴回朱批档

王尔扬所作墓志无庸查办谕军机处档实录东华录

李承邺奏李抡元赵扩两家查无不法字迹并遵旨释放折缴回朱批档

巴延三奏饬将李抡元等释放并宣示上谕折缴回朱批档

袁继咸六柳堂集案乾隆四十三年闰六月起本年九月止

巴延三奏汇缴应禁书籍折军机处档

传谕实力查缴六柳堂集谕军机处档实录

德保奏查禁闽省六柳堂集折军机处档

郝硕奏查获未优轩等集及板片折军机处档

觉罗图思德奏饬查六柳堂集务期净尽折军机处档

李侍尧等奏查禁违碍著述及六柳堂集等书折军机处档

杨景素奏查禁六柳堂集折军机处档

龙凤祥麝香山印存案乾隆四十三年十二月起四十四年正月止

觉罗图思德奏查获龙凤祥麝香山印存折军机处档

龙凤祥无庸照逆案办理谕实录

郝硕奏在龙凤祥家中查获各图章折军机处档

郝硕在龙凤祥家中查获图章诗幅咨军机处档

觉罗图思德奏审拟龙凤祥发遣折军机处档

贺世盛笃国策案乾隆五十三年七月

浦霖奏查讯贺世盛笃国策悖逆并亲属审拟折军机处档

嵇璜等奏遵旨核拟折军机处档

宽免贺世盛及其子侄等罪名谕军机处档实录圣训圣德门卷五

……………………

【作者简介】

席泽宗,中国科学院院士,国际科学史研究院院士,中国科学院自然科学史研究所前所长、研究员,是享有国际声誉的天文学家和天文学史专家,已被8种世界名人录列传,在国际天文学界,他的名字总是与超新星联系在一起。他对古代新星和超新星爆发纪录的证认及整理工作,长期受到国际上的高度重视,蜚声于天文学和科学史两界。他长期从事天文学史的研究,涉足于天文学思想、星图星表、宇宙理论、外国天文学史等许多重大方面。数十年来席泽宗还为中国的科技史研究的组织管理工作贡献了自己的精力和才智。2008年12月27日23点50分在北京逝世,享年82岁。

2007年8月17日,在中国科学院自然科学史研究所成立50周年庆祝大会上,由中国科学院国家天文台发现的小行星1997LF4获得国际永久编号第85472号,经国际天文学联合会小天体命名委员会批准,正式被命名为“席泽宗星”。1、清代科学开始落后

1952年12月6日胡适博士在台湾大学的一次演讲中遗憾地说:

“西方学者的学问工作,由望远镜和显微镜的发明,产生了力学定律、化学定律,出了许多新的天文学家、物理学家、化学家、生理学家,给人类开辟了一个新的科学世界。而我们这三百年做学问上,虽然有了不起的学者顾炎武和阎若璩做引导,但只有两部《皇清经解》可以拿出手来,做为清代治学的成绩。双方相差,真不可以道里计。”

顾炎武(1613年~1682年)、阎若璩(1636年~1704年)活跃于清初顺治和康熙年间,这两位皇帝在位共79年(1644年~1661年,1662年~1722年)。拿这79年与明末的72年[万历元年至崇祯末年(1573年~1644年)]相比,中国科学也是急剧走下坡,一落千丈。

关于明末这一时期的科学,1993年陈美东 先生有一篇很好的总结性文章。他说,这一时期“中国科技已然是繁花似锦,西来的科技知识,更是锦上添花”,“群星灿烂,成果辉煌”。

他并且总结出当时科技发展的三个特点,其中的“重实践、重考察、重验证、重实测”和“相当注重数学化或定量化的描述,又是近代实验科学萌芽的标志,是中国传统科技走向近代的希望”。在陈美东说的“繁花似锦”中,我挑出9朵花(著作)来,认为它们都是具有世界水平的著作:

(1)李时珍《本草纲目》(1578年),

(2)朱载堉《律学新说》(1584年);

(3)潘季驯《河防一览》(1590年);

(4)程大位《算法统宗》(1592年);

(5)屠本畯《闽中海错疏》(1596年);

(6)徐光启《农政全书》(1633年);

(7)宋应星《天工开物》(1637年);

(8)徐霞客《徐霞客游记》(1640年);

(9)吴有性《瘟疫论》(1642年)。

在短短的67年中(1578年~1644年)出现了这么多的优秀科学专著,其频率之高和学科范围之广,在中国历史上是空前的。

在陈美东说的灿烂群星中,徐光启(1562年~1633年)是一位代表人物。正如袁翰青先生所指出的,“他在科学方面的功绩不局限于科学的任一部门,他多方面地融汇了我国古代科学的成就和当时外来的科学知识,一身兼任了科学工作的组织者、宣传者和实践者,起了承前启后的作用”。

竺可桢将他与同时代的弗兰西斯·培根(Francis Bacon,1561年~1626年)相比,觉得毫无逊色:

第一,培根著《新工具》一书,强调一切知识必须以经验为依据,实验是认识自然的重要手段,但仅限于书本上的提倡,未尝亲自操作实践。徐光启则对于天文观测、水利测量、农业开垦,统统富有实践经验,科学造诣远胜于培根。

第二,培根过分强调归纳法的重要性,忽视了演绎法的作用。徐光启从事科学工作,则由翻译欧几里得《几何原本》入手,而这本书最富于演绎性,培根之所短,正是徐光启之所长。

第三,培根著《新大西洋岛》(New Atlantis)一书,主张设立研究院,进行集体研究,自己却未实现。徐光启则主张数学是各门科学的基础,应大力发展,同时应培养人才,研究与数学有关的10门学科,即所谓“度数旁通十事”,既具体又切合实际,并亲自建立历局,主持历法改革。

第四,培根身为勋爵,曾任枢密大臣、总检察长和大法官,但对国事并无建树。徐光启任宰相,对于农业、手工业和科学的发展,均做出了重要贡献。

第五,论人品,培根曾因贪污受贿,被法院问罪,关进监狱,处以罚款。徐光启则廉洁奉公,临终之日身边存款不到10两银子。

但是,徐光启和培根去世后,中英两国所走的道路完全不同,1644年是个转折点。斯年,英国克伦威尔(1591年~1658年)率领的铁骑军,在马斯顿打败了封建王朝的军队,为资产阶级革命的胜利奠定了基础,其后虽有反复,但1688年“光荣革命”成功以后,在君主立宪制度下,英国就在资本主义道路上前进,中国则是落后的奴隶制游牧民族,入关建立了清王朝。恩格斯指出:

“每一次由比较野蛮的民族所进行的征服,不言而喻地都阻碍了经济的发展,摧毁了大批的生产力。但是,在长期的征服中,比较野蛮的征服者,在绝大多数情况下,都不得不适应征服后存在的比较高的‘经济情况’,他们为被征服者所同化,而又大部分甚至还不得不采用被征服者的语言。”

清军入关以后,所面临的正是恩格斯所说的这种情况。第一位统治者顺治在位18年(1644年~1661年)期间,忙于征战,烧杀抢掠,全国人口锐减,生产大大下降。第二位统治者康熙如果继续按照这条残酷的镇压路线走下去,则势必不能长治久安,他只得适应征服后存在的较高的经济、文化情况,迅速汉化,而在不断汉化的过程中又要防范汉人,这一民族矛盾就决定了他在信任远道而来的传教士方面,有时超过汉族大臣。通过这一背景来看康熙,他的许多政策措施就会得到较为客观的认识,本文就想从这里谈起。2、《律历渊源》剖析

康熙皇帝姓爱新觉罗,名玄烨,于1654年生于北京,即顺治定都北京后10年。8岁时,父亲顺治去世,继承了皇位,第二年改年号为康熙,在一些年长的大臣辅佐下,成了清代的第二个皇帝。14岁亲政以后,立即果断地清除了辅政大臣鳖拜,废除了奴隶主法权,使满族彻底转变到封建制的轨道上来,安定了社会,巩固了政权,开辟了“康雍乾”三代鼎盛的局面,并平反了南怀仁等的锗案,从而赢得了“英明”、“伟大”的荣誉。但是在他执政的61年间,我们找不出像徐光启这样一位全面发展的科学家,像《本草纲目》、《律学新说》等这样具有世界水平的科学著作,有人拿康熙末年(1713年~1722年)组织编写的《律历渊源》100卷来和徐光启翻译《几何原本》和编译《祟帧历书》来比,而且认为“后来居上”,这个说法似乎欠妥。第一,在中国历代封建王朝中,律历是体现皇家权威的重要标志。“古者帝王治天下,律历为先,儒者之通天人至律历而止。历以数始,数自律生”,《宋史·律历志》中的这段话充分体现了在中国古代知识体系中律、历、数这三门学科的关系,以及它们在统治者眼中的地位。运用当代已经掌握的知识,修正古代典籍中的错误,是有为君主的重要“文治”之一,康熙要“成一代大典,以淑天下而范万世”(《清史稿·诚隐郡王允祉传》),正是对传统的继承、好大喜功的表现,并非要发展科学才如此地,目的性和徐光启不同。第二,《律历渊源》共分三部分。第一部分《历象考成》42卷,是在90年前的《崇祯历书》的基础上编成的,只是根据南怀仁《灵台仪象志》和《康熙永年历法》等做了一些数据修改,新的内容很少,正如程贞一先生所指出的:“《历象考成》与当时西方天文著作相比,其差距要比《祟帧历书》与以前西方天文成就相比的差距大得多了。”《律历渊源》第二部分《律吕正义》5卷,介绍了西方五线谱的编造和用法,是其特色,也肯定了朱载堉的十二平均律。但到乾隆编《律吕正义后编》(1746年)时,又加以否定,并以问答形式,罗列其“十大zui 状”,大大倒退了。3、康熙学习科学的动机和目的

“一门新学科由于他个人的好奇就加以介绍,而由于他自己的不懂又定为无用”,这个人又是“一言九鼎”的皇帝,关系太大了,这样,这位皇帝学习科学的动机和目的就很有研究的必要了。在这方面,1944年邵力子先生有一段精彩的论述:

“对于西洋传来的学问,他(指康熙)似乎只想利用,只知欣赏,而从没有注意造就人才,更没有注意改变风气。梁任公曾批评康熙帝,‘就算他不是有心窒息民智,也不能不算他失策’。据我看,这‘窒塞民智’的罪名,康熙帝是无法逃避的。”

以下就沿着邵力子先生的这段话,做一些分析。先说“窒塞民智”,“民可使由之,不可使知之”,任何一个封建皇帝都不可能认真地去普及教育、普及科学。康熙皇帝做得更绝,他把科学活动仅限于宫廷之中,《张诚日记》上写着,1690年2月17日康熙皇帝对他们说:“我们这个帝国之内有三个民族,满人像我一样爱敬你们,但是汉人和蒙古人不能容你们。你们知道汤若望神甫快死的那一阵的遭遇,也知道南怀仁神甫年轻时的遭遇。你们必须经常小心会出现杨光先那种骗子。你们应以谨慎诫俱作为准则”。张诚(J·F·Gerbillon,1654年~1707年)接着写道:“总之,他告诫我们不要在我们所去的衙门里翻译任何关于我们的科学的东西,而只在我们自己家里做”。康熙把传教士当作自己家里人,并要求他们对汉人和蒙人进行防范,这就妨碍了科学和文化的交流。张顺洪先生指出:

“康熙时期的中西文化交流与明末是有很大区别的。明末中西文化交流的活动是在中国士大夫、学者与西方传教士之间自发进行的,皇帝本人并未直接参与。康熙时期情况却不同,皇帝本人对西方科学技术有很大兴趣,而学者与西方传教士之间的文化交流却少见。这样的文化交流活动容易受到皇帝个人兴趣的影响。一旦皇帝本人对西方科学技术失去兴趣,那中西文化交流就会受到挫折。相比之下,明末的中西文化交流更有‘群众基础’,更有可能发展成中西文化交流的历史洪流,而这种发展趋势却被明清易代所中断。”

为了“窒塞民智”,和个人的独断独行,康熙又扼杀了另一门新科学在中国的传播。当巴多明(D·Parrenin,1665年~1741年)将他给康熙讲授的人体解剖学讲义用满文和汉文整理成书并绘图以说明、准备出版时,康熙立即下令:“此乃特异之书,不可与普通文籍等量观之,亦不可任一般不学无术之辈滥读此书”。据潘吉星先生研究,巴多明原稿书名为《根据血液循环理论及戴尼(Dienis或Diones)的新发现而编成的人体解剖学》,简称《解剖学铨释》(Antonie

Medchoue),原稿后来传回欧洲,存于丹麦哥本哈根皇家图书馆,1928年才得以出版。1713年康熙对皇子们说:

“尔等惟知朕算术之精,却不知我学算之故。朕幼时,钦天监汉官与西洋人不睦,互相参劾,几至大辟。杨光先、汤若望(1592年~1666年)于午门外九卿前,当面赌测日影,奈九卿中无一人知其法者。朕思,己不知,焉能断人之是非,因自愤而学焉。”

“断人之是非”既是康熙学习科学的出发点,也是目的。1702年康熙南巡,驻跸德州,当李光地(1642年~1718年)将梅文鼎的《历学疑问》呈送给他看时,他马上说,“朕留心历算多年,此事朕能决其是非”。韩琦博士在《君主和布衣之间——李光地在康熙时代的活动及其对科学的影响》一文中,除举此例外,还有很多的叙述,这里只再转述李光地本人受捉弄的一例,以见康熙之为人。

1689年二月康熙到南京后,先派侍卫赵昌向天主堂远西学士法国人洪若翰(Jeande Fotaney,1643年~1710年)、意大利人毕嘉(G·Gabiani,1623年~1694年)询问“南极老人星,江宁(南京)可能见否?出广东地平几度?江宁几度?”毕、洪等一一计算,又观看天象,验老人星出地平度数,详察明白,呈文送上。康熙得知详情以后,在一班大臣的前护后拥下登上南京观象台,李光地也得以随侍,据李光地自己回忆:

“既登,余与京江(即张玉书)相攀步上,气喘欲绝。上颜色赤红,怒气问余:

‘你认得星?’

余奏曰:‘不晓得,不过书本上的历法抄袭几句,也不知到深处,至星象全不认得。’

上指参星问云:‘这是什么星?’

答以参星。

上云:‘你说不认得,如何又认得参星?’

奏云:‘经星能有几个,人人都晓得。至于天上星极多,别的实在不认得。’

上又曰,‘那是老人星?’

余说:‘据书本上说,老人星见,天下太平。’

上云:‘甚么相干,都是胡说。老人星在南,北京自然看不见,到这里自然看得见;若再到你们闽广,连南极星也看见,老人星那一日不在天上,如何说见则太平?’

上问淡人(高士奇):‘李某学问如何?’

曰:‘不相与,不知。’”

李光地本来是想讨好康熙,结果适得其反,遭到了康熙的责备。这年五月康熙回到北京以后,就将他降级使用,对他是个很大的打击,所以李光地记得这么详细。但从上述对话中,康熙说福建、广东一带连南极星也能看见,又反映出他的天文知识不够深入。事实上,在福建、广东一带,南极星是看不见的。

南京观象台上的这场天文对话,完全是个预谋,由此就可以看出他学习天文的目的是什么了,并不是发展科学,而是一种“利用”,用来焙耀自己、批评别人,梁启超的论断是对的。4、康熙科学政策的失误

梁启超批评康熙“失策”,这绝不是苛求于前人,而是正确的历史结论,不要说与他同时代的法王路易十四(1661年亲政,1715年去世)和俄国彼得大帝(A·Peter,1689年亲政,1725年去世)相比,康熙在科学方面所采取的政策措施,远远落后,就是与100年前的徐光启(1562年~1633年)相比,也是落后的。徐光启在主持改历的时候,提出了一套发展天文学的方法,他说:“欲明天事,只有深伦理,明著数,精择人,审造器,随时测验,追合于天而已。……除此之外,无他道焉。”(《崇祯历书·恒星历指·叙目》

这套方法,也可以说是政策。1996年我在北京一次天文学会议上讲出这段话,把其中我加了着重点的20个字,命名为20字方针,大家听了以后,都对徐光启感到钦佩,有人甚至提出要把这20个字刻到我们国家正在制造的大望远镜“LAMOST”(大天区面积多目标光纤光谱望远镜)上。拿这段话来检查康熙的所作所为,那他就相差太远了。4.1用人问题

徐光启临终前把李天经由山东请到北京负责历局工作,可谓“知人善用”。康熙即位时年仅8岁,就碰上了杨光先状告汤若望,这场学术问题、政治问题、宗教问题纠缠在一起的斗争,最后以杨光先失败告终。康熙于1669年4月1日任命比利时人南怀仁(Ferdinand Verbiest,1623年~1688年)为钦天监监副,南怀仁敬谢不就,改为治理历法,待遇同监副,是业务上的最高负责人,监正为满族官员。这一格局一直维持到1826年葡萄牙人高守谦(Vervissimo Monteiroda Serra)因病回国,钦天监才不用欧洲传教士主事。不可否认,这些人也都或多或少地做过一些有益的事,但是他们毕竟不是专业的天文学家,有专业背景的神职人员和有宗教信仰的职业科学家还是有区别的,前者以传教为目的,科学是一种工具,是他们的敲门砖,当他们的仪器制造、历法计算能满足皇宫的需要时,也就无需再向前探索了。康熙聘请南怀仁与法王路易十四聘请意大利天文学家卡西尼(G·D·Cassini,1625年~1712年),在效果上是不一样的。难道在150多年中,中国自己就找不到一位天文台长?就在康熙初年,中国就有两位天文学家,号称“南王北薛”,王是江苏人王锡阐(1628年~1682年),北是山东人薛凤祚(1600年~1680年),他们精通数学、天文,学贯中西。尤其是王锡阐,在美国吉利斯皮(G·G·Gillispe)主编的《科学家传记辞典》中,还请席文(N·Sivin)先生为他写了一篇长达10页的传记,而在这部书中,中国科学家被列传的仅有9人。对于近在身边、年仅40多岁的这位杰出青年科学家,康熙根本不予理睬,这怎么能算是尊重人才?如果说,由于政治立场的不同,王锡阐不能用,为什么薛风祚也不能用?事实上,康熙对汉人一直不放心,后来对梅文鼎也只是表面上礼遇而已。1713年创办蒙养斋,李光地虽然起了很大作用,但实际上的决策权仍由宫廷掌握,康熙的三儿子胤祉是全权代表。4.2培养人才和集体研究问题

康熙在位期间,1662年伦敦成立了皇家学会,1666年法国成立了皇家科学院,1700年柏林成立了科学院,院长莱布尼兹。对于欧洲发生的这一系列学术建制,康熙并非一无所知。据韩绮研究,白晋和傅圣泽都向康熙介绍过法国的“格物穷理院’’(即法国科学院)和“天文学宫”(即建于1667年的巴黎天文台),蒙养斋的建立和全国大地测量工作的进行,即与此有关。但蒙养斋后来成了一个单纯编书的机构,《律历渊源》100卷编成以后,也就结束,研究工作很少。由全国大地测量所完成的《皇舆全览图》(1718年)是一项重大成果,但秘在内府之中不让人看,对于测绘方法也没有记载,以至到乾隆时代,再进行测绘工作时(1756年~1759年),仍然不得不请耶酥会士做指导。

康熙年间所进行的大地测量工作,实际上是法国皇家科学院科研计划的一部分,康熙不自觉地做了此工作的组织者。当《皇奥全览图》在中国还在严格保密的时候,巴黎已于1735年出版,广为流传。詹嘉玲(C·Jami)正确地指出:

“严格地来讲,几乎不能使用‘科学交流’一词。耶鲜会士的资料称,康熙曾1693年派遣白晋出使欧洲,其使命是为中国带回其他学者,并试图将此行作为外交使团。但事实上,康熙从未制定过专门对法国的科学交流政策。将这种形式描述成两国之间的一种学术交流,仅仅是由法国耶稣会士造成的。”’

康熙时代对欧洲交流的唯一渠道就是耶酥会士,第一位走向世界的中国人樊守义(字利如),到欧洲旅游28年(1682年~1709年),精通拉丁语和意大利语,回国后,康熙只是在避暑山庄召见一次,并不任用。康熙身为一国之君,不学外语,当然可以,但有这么多的传教士在中国,办个外语学校,让八旗子弟学学外语,这是易如反掌的事,都没有做,更不要说组织中国学者翻译外国科技书籍了。这真是送上门来的大好机遇,却给错过去了。4.4理论问题

徐光启的20字方针,头6个字是“深伦理,明著数”,这里的“伦理”并不是现在的伦理学,而是理论。中国传统科学的一个弱点就是系统性、理论性不强,《康熙几暇格物编》就是如此。在天文学方面,康熙所关心的问题都是一些普通常识问题,对于从欧洲传进来一些理论问题,不管是托勒密体系、第谷体系还是哥白尼体系,他都未予以重视、进行研究。《数理精蕴》53卷,分上下两编,上编《立纲明体》,下编《分条致用》,似乎系统性、理论性很强,但在上编“数理本原”部分,回溯于河图洛书,正宗归于《周髀算经》,其次才是《几何原本》,而这里的《几何原本》又非利玛窦、徐光启的译本,而是传教士给康熙的进讲本。欧几里得几何在这里被大卸八块,本来的公理演绎体系已消失得无影无踪,这就是康熙对待数学和理论的态度。4.5“西学中源”问题

西学中源说并非康熙首创,但康熙的提倡却起了很大的推波助澜作用。1704年11月21日,他在听政时发表《三角形推算法论》(全文约600余字),文中说:“论者以古法、今法(西法)之不同,深不知历原出自中国,传及于极西,西人守之不失,测量不已,岁岁增修,所以得其差分之疏密,非有他求也。”

1711年他与直隶巡抚赵宏讨论数学问题时又说:“夫算法之理,皆出自《易经》,即西洋算法亦善,原系中国算法,被称为阿尔朱巴尔。阿尔朱巴尔者,传自东方之谓也。”

康熙最重要的一着是,1705年5月11日召见梅文鼎(1633年~1721年),面谈三天,亲授机宜,并赐“绩学参微”四个大字。梅文鼎受宠若惊,感恩戴德,回去后三番五次地说:

“御制《三角形论》言西学实源中法,大哉王言!撰著家皆所未及。”(《绩学堂诗钞》卷四)

“伏读御制《三角形论》,谓古人历法流传西土,彼土之人习而加精焉。大语煌煌,可息诸家聚讼。”(《绩学堂诗钞》卷四)

“伏读圣制《三角形论》,谓众角辏心以算弧度,必古算所有,而流传西土。此反失传,彼则能守之不失又踵事加详。至哉圣人之言,可以为治历之金科玉律矣。”(《历学疑问补》卷一)

《历学疑问补》是梅文鼎论证西学中源说的代表作,随着这一著作收集在《梅氏历算全书》中于雍正元年(1723年)的正式出版,这一学说遂遍传宇内,广为人知。同年,御制《数理精蕴》也正式出版,其中《周髀算经解》又说:

“汤若望、南怀仁、安多(A·Thomas)、闵明我(C-FGrimaldi)相继治理历法,问明算学,而度数之理渐加详备。然询其所自,皆云本中土流传。”

西学中源说既有“圣祖仁皇帝”提倡于上,又有“国朝历算第一名家”梅文鼎论证于下,又得到西洋传教士的一致认同,这就成了乾嘉时期的思想主流。回归“六经”,本来是明末遗民反思亡国之痛,和清初统治者寻找统治方法,两拨儿人殊途同归,有了西学中源说,就更增加了一层涵义:“六经”等古书中不但有“修身、齐家、治国平天下”的办法,也有先进的科学技术,要发展科学,不用到自然界去探索,不要向西方学习,研究古书就行了。阮元编《畴人传》有此目的,戴震作《考工记图注》、陈懋龄编《经书算学天文考》,等等,是沿着这条道路走的。

正当我们的先辈们深信西学中源说,把回归“六经”作为自己奋斗目标的时候,西方的科学技术却迈开了前所未有的步伐。直到英国发生了工业革命(1770年~1830年)以后,用坚船利炮打开了我们的大门的时候,才恍然大悟,发现我们自己大大落后了。综上所述,似乎可以得出这样的结论:按照明末发展的趋势,中国传统科学已经复苏,并有可能转变成为近代科学。由于清军入关,残酷的战争中断了这一进程,到了康熙时期,全国已基本上统一,经济也得到很大发展,而且有懂科学的传教士在身旁帮忙,国内、国外的环境都不错,是送上门来的一个机遇,使中国有可能在科学上与欧洲近似于“同步起跑”,然而由于政策失误,他把这个机会失去了。

( 1999年10月12日 席泽宗 )

这个《清代女科学家》我也看了,里面30名女士,其中有16名是近代的。然后有3名是明代中晚期的女医蒋氏、方氏、彭医妇。还有一个是年代未知的纺织能手丁娘子(我能查到的也是指向明代)。里面的医护占了总数的百分之六七十。大多数是近代明朝三个比清朝多三倍

这个《清代女科学家》我也看了,里面30名女士,其中有16名是近代的。然后有3名是明代中晚期的女医蒋氏、方氏、彭医妇。还有一个是年代未知的纺织能手丁娘子(我能查到的也是指向明代)。里面的医护占了总数的百分之六七十。大多数是近代明朝三个比清朝多三倍

你能举出例子,说明印度禁止科技活动的证据吗?

抗战时期,鬼子禁止科技活动的证据,有知道的请列一列。

人家只是不要一堆非八旗学会了

——————————————————————

@唧唧复唧唧唧复唧 你还没兑现的事情,啥时候去做?

如何看待用祖鲁人击败英军来证明大清不如祖鲁?

清末汉人魏源写了《海国图志》,成书于1842年(50卷),是一部介绍当时西方国家的科学技术和世界地理历史知识的综合性图书。该书里还详细介绍了西方先进的战舰、火器技术,并收录有《火轮船图说》《铸炮铁模图说》等科技文献。卷九十六至卷一百,介绍了地球天文方面的知识。该书冲破了清代“闭关锁国”的思想禁锢,并且还提出了晚清军事改革的规划大纲。这本书的本意是让清朝的统治者和老百姓了解当时的世界,然而最后却被禁掉了,因为清朝统治者认为这本书的传播会威胁他们对国家的统治地位。

最可悲的是这本书后来在日本风行起来了,《海国图志》使日本人对西方各国的历史、地理、政治、经济、军事文化、宗教、科技外交等情况有了全面的了解。比如书中记述的西方列强的政治体制社会体制对日本人改革幕府体制起到重要的指导作用。《海国图志》还为开国论者战胜锁国论者提供了精神武器,为明治维新打下坚实基础。

再举个例子,有一本书叫《西海纪游草》,为一个旅美归来的林姓汉人所作,其中记载了照相机、电报等新事物。这本书后来也被清朝禁毁,作者被治以“妖言惑众”之罪。

所以说并不是汉人没有追求科学的冲动,科学没有诞生于中国。汉人一直对科学表现出浓厚的兴趣,比如晚明时代如火如荼的“西学东渐”。是清朝的高压奴化断绝了国家跟上时代潮流的一切可能。

事实上,清朝灭亡于1911,仅仅过了不到40年,到了1950年左右,汉人就已经深入到现代科技的最前沿,钱学森、邓稼先、于敏、杨振宁等一大批一流人才已经学成。如果我们不正确认识历史,就会错误地认为中国天然落后于西方。