为什么人会失去婴儿时期的记忆?最早记忆是几岁呢?

很多人最早的记忆只能追溯到3-4岁,人是有语言了才会产生记忆吗?

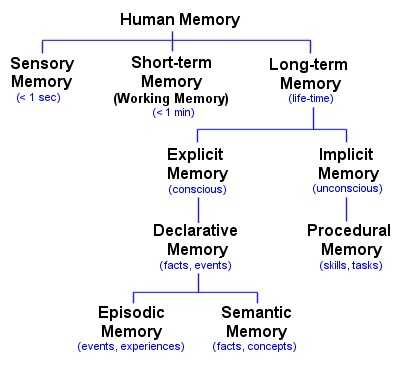

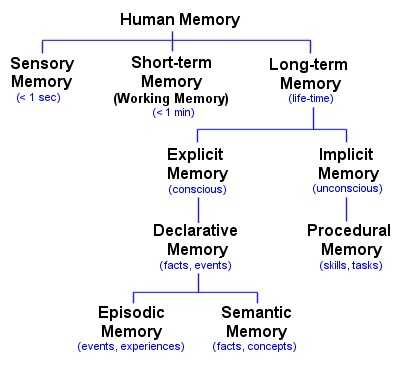

在讨论“人会失去婴儿时期的记忆”时,首先要回答的问题是——记忆是什么?有哪些分类?

下图来源于网络,供参考。

感觉记忆sensory memory是所有在你眼前一闪而过的画面/气味/声音,比如你刚刚走过的广告牌上显示的信息,如果你去关注那些信息,并且努力记住,完全可以做到,但是,大多数人在大多数情况下就只是擦身而过。

短时记忆/工作记忆short term memory类似于你第一次读到一句很有道理的话,然后反思回味的那十几或者几十秒钟,当时你可以复述,但是如果继续阅读或者去忙别的,也就很快忘掉了。

长时记忆long term memory是你脑海里储存的所有信息。

外显记忆explicit memory指的是“你知道你所拥有的记忆”,可以用语言表述(陈述性记忆declarative memory),比如你叫什么名字,你自己的电话号码,你有没有兄弟姐妹,他们叫什么名字,你最开心的旅游经历……这部分记忆又分为语义记忆和情境记忆。语义记忆semantic memory包括你能够熟练背诵的“床前明月光,疑是地上霜”,包括某些流行歌曲的歌词,包括你所在专业的基本概念;情境记忆episodic memory而是个人化的经历,比如你昨天晚上在哪里吃的饭,上次聚会你和朋友聊了一些什么……

内隐记忆implicit memory则是那些“你明明拥有但是自己却不知道的记忆”,只可意会难以言传,比如,你会骑自行车,会游泳,但是你没办法完全用语言说明白该怎么骑自行车,怎么游泳,这些记忆通常是程序性记忆procedural memory,也就是一些操作技能。

既然记忆分为不同的类型,那么,有可能婴儿期的记忆只会丢失一部分,而不是全部。

婴儿所遗忘的的,是哪些记忆呢?

显然,大多数婴儿的外显记忆并不靠谱,你不能用语言表述第一次被妈妈抱在怀里的时候,你脑子里在想什么。

这部分记忆,为什么无法提取了呢?

目前为止,学界所认可的说法是,婴儿的中枢神经系统发育迅速,生理结构上的迅速变化导致了早期记忆的不稳定。

我本科的中枢神经系统解剖课程讲到过,新生儿的神经元突起数量较少,随后迅速发育,在2岁就可以达到成年人的数量,之后还会继续增长,4岁到10岁的突触数量多于成年阶段,通常来说会在16岁恢复到成年阶段的数量。

耶鲁大学的心理学导论课程(第五集)也提到了个体大脑神经发育的过程:主要包括清除多余神经元,以及髓鞘的形成。具体来说,成年人的大部分神经元在处于母亲子宫中时,就已经拥有。发展中所发生的主要事情,并非是新神经元的生长,更多的是在去除,清除掉许多多余的神经元,因此神经结构会发生急速的变化。与此同时,神经元之间的联结也在疯狂地生长。在不同的突触之间形成联结的突触发育过程在两岁时达到顶峰。而髓鞘是将轴突包裹起来的绝缘层,使得神经冲动得以快速传递。生长出脂肪鞘去包裹神经元使得神经元更有效率。髓鞘的形成也同样发生在发展过程之中,髓鞘的形成贯穿整个发展过程,青少年的髓鞘也并未完全发育完善。额叶的髓鞘也并未完全发育。

以下是我在网上查到的资料(纯转述,未求证):小儿脑实质的生长很快。新生儿脑的平均重量为370g,到6个月时即达700g左右,1岁时达900g左右,成人的脑重约为1500g。新生儿的大脑皮层已基本具备了成人所有的沟和回,但比成人者浅,灰质层也较成人者薄。皮层细胞的增生、长大和分化在胎儿出生前后达到最高潮,以后逐渐减弱。3岁时,皮层细胞已大致分化完成,8岁时已与成人者无大区别。一些研究工作证明,小儿出生后,皮层细胞的数目不再增加,以后的变化主要是细胞功能的日渐成熟与复杂化。神经传导系统到出生时为数还很少,以后则迅速增加。这些纤维到2岁时不但有水平方向的,而且有斜线的和切线的,因此,神经细胞之间的联系也就复杂起来。神经纤维外层髓鞘的形成表明了传导路和神经纤维形态学的成熟程度。在婴幼儿时期,由于神经髓鞘的形成不全,当外界刺激作用于神经而传于大脑时,因无髓鞘的隔离,兴奋即可传于邻近的纤维,在大脑皮层内就不能形成一个明确的兴奋灶。同时,刺激传导在无髓鞘的神经也比较慢。新生儿的皮质下系统,如丘脑、苍白球在功能上是比较成熟的,一些运动功能的发育与之有关。延髓有呼吸、循环、吮吸、吞咽等维持生命的各重要中枢,在出生时已基本发育成熟。脊髓在初生时已具备功能,脊髓的成长和运动功能的发育是平行的,其重量初生时为2~6g,到成人期可增至4~5倍。脑组织的生化特点:研究工作证明,小儿大脑的生化成分在1.5岁以后,才和成人的相同。小儿大脑特别富于蛋白质,而类脂质、磷脂和脑苷质的含量较少。蛋白质占婴儿脑组织的46%,成人为27%;类脂质在婴儿为33%,成人为66.5%。血脑屏障在小儿的不同时期所显的作用不同,酮体在生长时期和脑的代谢中也起着非常重要的作用。营养成分的缺乏不论对成熟脑还是对生长时期脑的影响都很大,完全断氧几分钟即可给脑造成不可逆的损伤。生长时期脑对氧的需要量更大。在基础代谢状态下,儿童脑的耗氧量为全身耗氧量的50%,而成人则为20%。生长时期脑对营养不足尤为敏感,不仅会影响大脑功能,而且也将影响到大脑的重量和形态。有人发现,宫内营养不足时对神经元的生长影响较大,出生后则对胶质细胞、髓鞘和树突等的生长影响较大。

以上神经生物学方面的证据,描述了婴儿大脑的发育过程,可以在一定程度上帮助我们理解为什么婴儿的早期记忆很难被外显地提取出来。

外显记忆毫无疑问找不回来了,那么婴儿的内隐记忆呢?

我小学一年级还不会系鞋带,这部分记忆不是我的婴儿记忆。不过据我妈所说,我小时候很会自己吃鱼,鱼刺什么的难不倒我,对我来说,摘鱼刺完全是婴儿期形成的内隐记忆,保持至今,此生不忘。甚至还包括很多微妙的发音,据说新生儿对所有的发音都很敏感,但是这种语言学习的敏感性会在两岁之前基本丢光——于是我二十多岁还很怕英文单词里的th,那么,我美国同学能够毫无压力地发出标准th音,是否可以被看做是婴儿期形成的内隐记忆呢?也就是说,有很多我们在婴儿期学到的技能,并不会丢失掉,而会成为我们内隐记忆/程序性记忆的重要部分。

下一个问题是,婴儿期所“丢失”的外显记忆,和所保持的内隐记忆之间会不会有什么关联?

2016年发表于Nature neuroscience的一篇文章用大鼠做了个(我完全看不懂的)实验,他们通过对大鼠的研究,得到的结论是,早期的情境记忆并没有丢失,而是被长期储存起来了,这意味着,海马体(一个对学习/记忆/情绪有重要意义的脑区,属于边缘系统)正在经历一个发展关键期(我个人不是很懂为什么是关键期而非敏感期),并且在这个阶段功能趋于成熟。Early episodic memories are not lost, but remain stored long-term. These data suggest that the hippocampus undergoes a developmental critical period to become functionally competent.

2014年发表于Learning & Memory的一篇文献也提供了对啮齿类动物的相关的实验研究,结果表明,大鼠早期的味觉厌恶学习以及行为训练会。这篇文献指出,婴儿期失忆症是“遗忘”而非“丢失”(forgotten but not gone)。这其中提供的神经生物学方面的证据是杏仁核(主要负责情绪的脑区,属于边缘系统)里的磷酸化丝裂原活化蛋白激酶phosphorylated mitogen-activated protein kinase (pMAPK,我也不知道这玩意儿究竟是什么) ,大概是说,给婴儿期(16天)的大鼠(23天)和儿童期的大鼠同样的条件刺激(conditional stimulus)和非条件刺激(unconditional stimulus)的匹配(pairing),即给大鼠呈现一个中性刺激(比如绿灯亮),然后紧跟着来一个惊吓刺激(比如强光或者电击),于是两组大鼠在当时都学会了对条件刺激产生反射,即大鼠一看到绿灯就会吓得一激灵。两天之后,再次给两组大鼠呈现绿灯,并且发现,行为层面上,儿童组大鼠还是会吓得一激灵,但是婴儿组大鼠没什么反应。然而,研究者还利用免疫组织化学(immunohistochemistry)测量了大鼠杏仁核里的磷酸化丝裂原活化蛋白激酶(我不懂这一句什么意思),在神经活动的层面上,两个年龄组的大鼠都会因为条件刺激而产生杏仁核里的磷酸化丝裂原活化蛋白激酶的相应反应——也就是说,虽然婴儿期的大鼠并不能在行为上表现出对之前的刺激的记忆,但是脑区内部的神经活动却显示出了对婴儿期习得联结的反应——这是关于婴儿期记忆痕迹的实验证据。科学家推论,婴儿期无法提取的记忆可能在神经系统里留下了可以长久保持的痕迹。

以上所有的内容都是一些认知神经科学领域的粗浅知识,我主要引用的两篇文献其中一篇连摘要都不能完全看明白。如果上文存在什么错误,还请在评论中指出,多谢!

我本身的领域是心理咨询,一个传统上就非常强调早年经历的领域。最早的精神分析学派几乎相信早年经历会决定人的一生,之后的阿德勒心理咨询理论则认为,人对自己早年经历的理解和看法比经历本身更为重要。

依恋理论和埃里克森的个体发展理论都认为,婴幼儿时期的经历和体验会影响个体对他人与自我的基本看法,持续地影响个体之后的情绪和行为。比如,当照顾者保持足够的敏感性,能够恰当回应婴儿需求的时候,婴儿就会觉得外界是安全的,他人是可以信任的,自己是被爱的,亲密关系是值得期待的;而当婴儿的需求得不到满足的时候,他们会感到不安全,觉得自己没有价值,得不到爱……这些林林总总的体验也许没有办法在若干年后作为外显记忆被呈现,但是会在不知不觉中持续地影响个体的行为和精神过程。

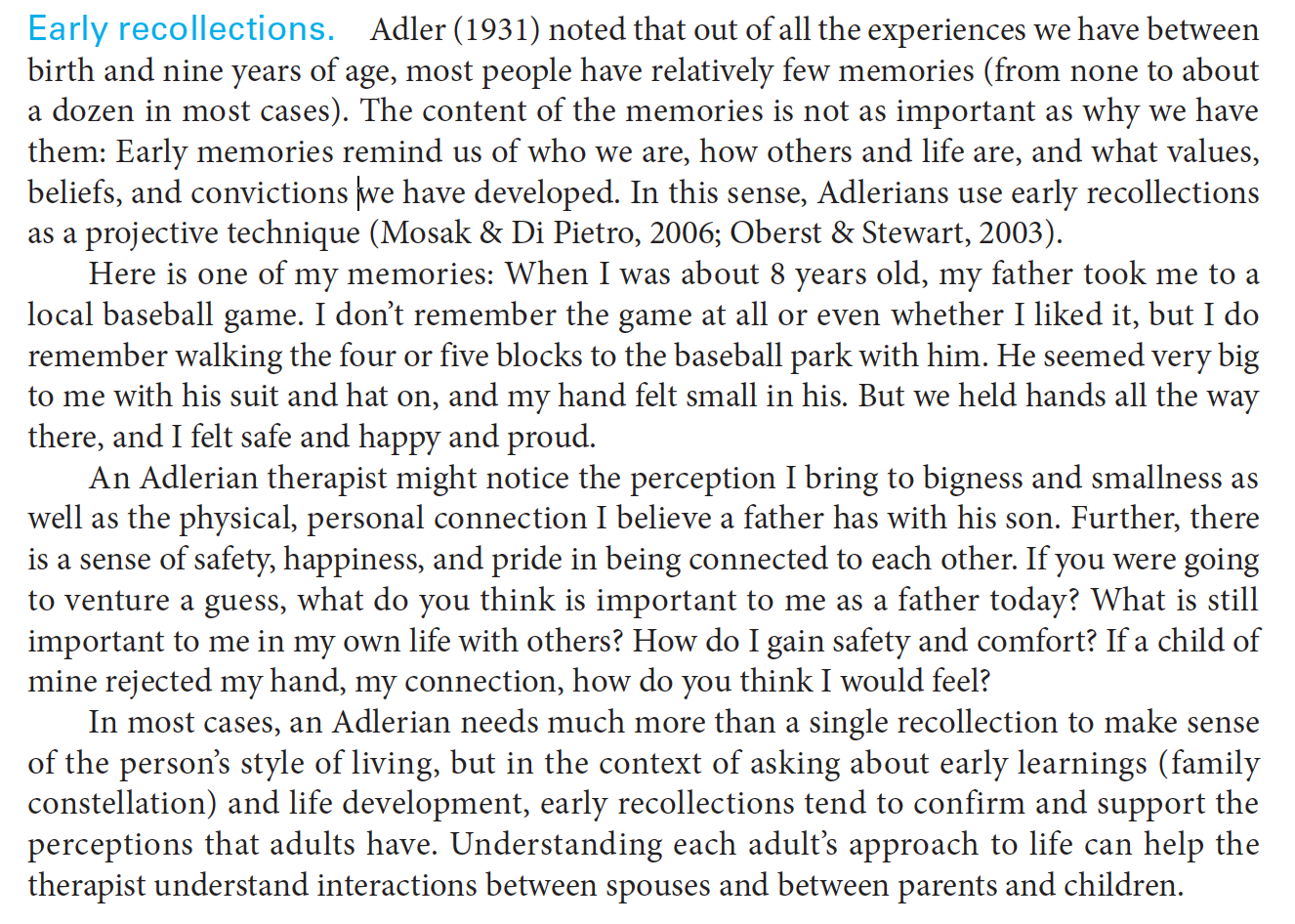

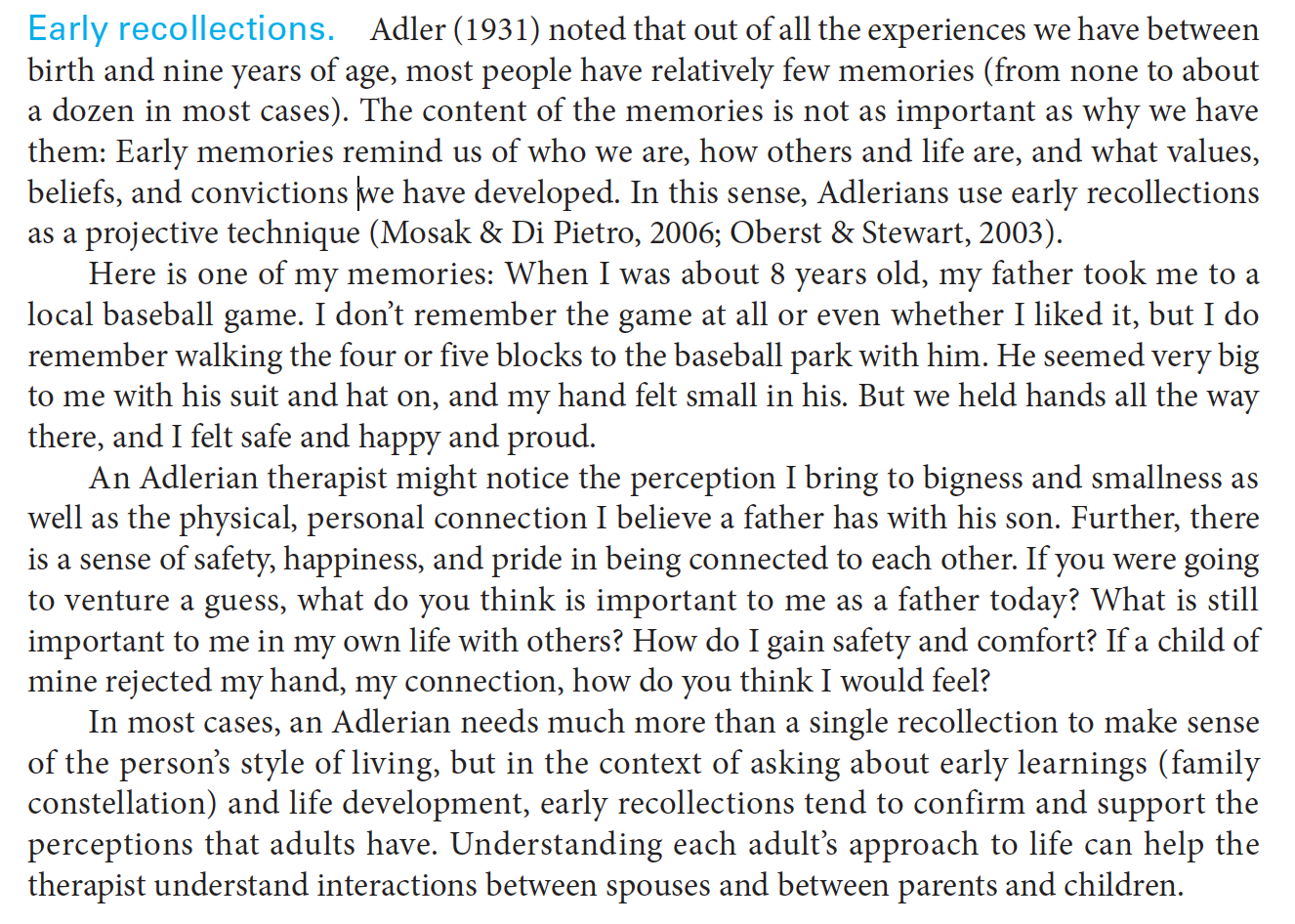

另外,之前提到的阿德勒心理咨询理论,其中的一个概念叫做early recollections,指的是个体最早的记忆片段。阿德勒心理治疗的技术之一就是和来访者讨论他们的early recollections,也许会发现一些有趣的事情,比如来访者的价值观,早年的生活方式,以及这些早期经历如何影响了来访者后来的发展……

下图是教科书(Bitter:Theory and practice of family therapy and counseling)原文,请允许我偷个懒就不翻译了。

总之,从心理咨询的视角来看,早年经历和某些内隐记忆的意义在于——我不能够为你完整陈述发生在我生命头三年的任何一次经历,但是在无意识的层面上,个体的情绪体验会对后续发展有影响,依恋良好的个体对亲密关系的体验也会影响青春期与成年期的恋爱关系发展。

另外,推荐一本认真负责的科普读物,中文名《身体从未忘记》,英文名the body keeps the score,作者主要从依恋和神经生物学两个角度解读了创伤于童年的形成和其对人身心(特别是对大脑和神经系统)的影响。非常通俗而且有趣的一本书。

参考文献:

Bitter, J. R. (2013). Theory and practice of family therapy and counseling (2nd ed.). Belmont,

CA: Brooks/Cole.

Li, S., Callaghan, B. L., & Richardson, R. (2014). Infantile amnesia: forgotten but not gone. Learning & Memory, 21(3), 135-139.

Travaglia, A., Bisaz, R., Sweet, E. S., Blitzer, R. D., & Alberini, C. M. (2016). Infantile amnesia reflects a developmental critical period for hippocampal learning. Nature neuroscience, 19(9), 1225-1233.

图片网址:

http://cognitiveneuropsychology101.blogspot.com/2011/12/memory.html