端午节有哪些诗歌字画可以带着孩子领略古人笔下的「古韵端午」?

来带小朋友欣赏几幅古代与“端午”有关的画作,有图有真相,看看古人如何过端午~

这是清代宫廷画家郎世宁,于雍正10年(公元1732年)所作的《午瑞图》。

在清代宫廷有一个惯例,每到佳节,画师们都要为皇帝作画,以表庆贺。 这种画被叫作“节令画”,内容一般是表现宫中节令风俗。[1]

郎世宁作为宫庭画家,当然也不例外。

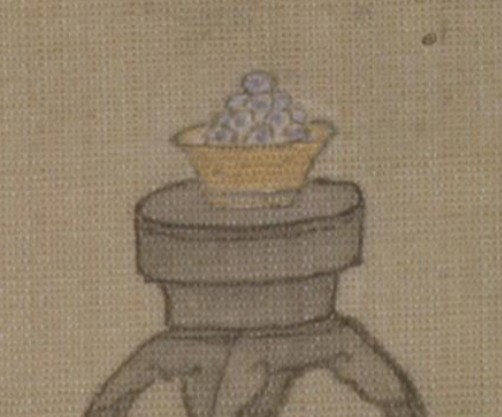

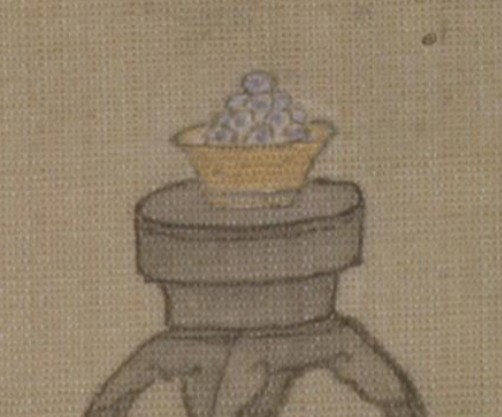

这张《午瑞图》中,瓶中插着菖蒲,艾草,石榴花和蜀葵花,

花瓶前的盘子里装着樱桃和李子,

旁边还散落地放着几个粽子。 [2]

看完这幅画,有种古代皇帝怎么吃的跟我差不多的感觉!你有没有同感?

当然,在欣赏这幅画时,还可以让小朋友看看画家的三角结构构图,让画面有稳重的感觉。以及西洋画法上才有的高光,也让郎世宁融入到了中国画中,增加了画面的立体感。

除了郎世宁,乾隆朝那个绘制《姑苏繁华图》的徐扬画过更详细的“端午民俗”画卷,名叫《端阳故事图册》,一共8开,分别绘制了8个不同的风俗 。[3]

左下侧题曰:“射粉团,唐宫中造粉团角黍饤盘中,以小弓射之,中者得食。”

粉团是什么?放大看一看。 粉团有点类似现在的麻团,糯米粉制作,经过油炸,外表滑腻,不容易射中。

取一盘糯米做的粉团,放在盘中,小用弓来射,射中的人就可以吃这个粉团啦。

看看右侧拉弓射箭者,还是位女子。这是从唐代便开始流行的游戏,到清时人们依然兴致不减。

左下侧题曰:“汉令郡国贡枭为羹赐官以恶鸟,故食之。”

枭即指猫头鹰。在汉代,人们认为它是会吃掉母亲的不孝之鸟。汉朝的皇帝会命朝贡体系内的属国,在尽贡贡品时,以枭做贡品。然后把他制作成肉羹赐给大臣们食用。 汉代在端午节赐百官枭羹,一方面是消除恶鸟,一方面则是鼓励孝道,并警示大臣们,不要像枭那样。

左下侧题曰:“五日午时蓄採众药治病,最效验。”

图书画的,是采药人带着两个小童进山菜药时的情形。原来不只采茶讲究明前时节,而采药也讲究端午时节。

端午在春夏之交,正是草木繁茂之时,此时的药性最好。

左下侧题曰:“取鸲鹆儿毛羽新成者去舌尖,养之皆善语。”

鸲鹆,就是现在我们说的八哥,会模仿人说话的那种小鸟。

放大看看,小朋友对他兴趣很足呢! 据说,在端午时训练刚长齐毛的小八哥,它学说话会学得最快。

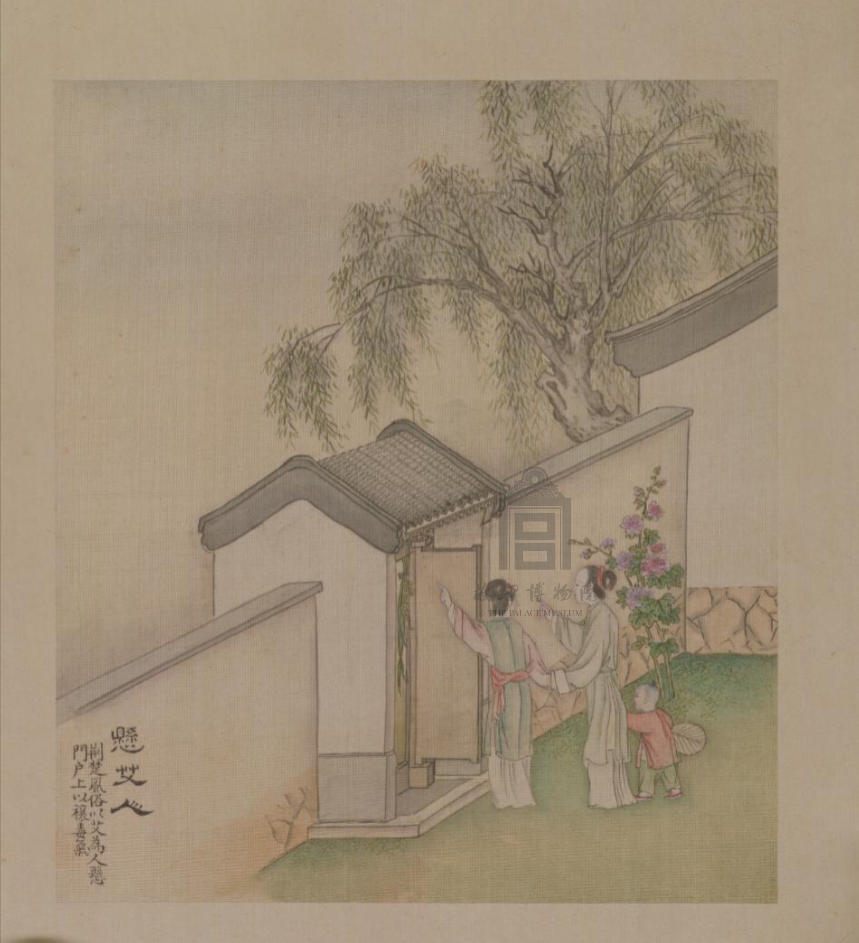

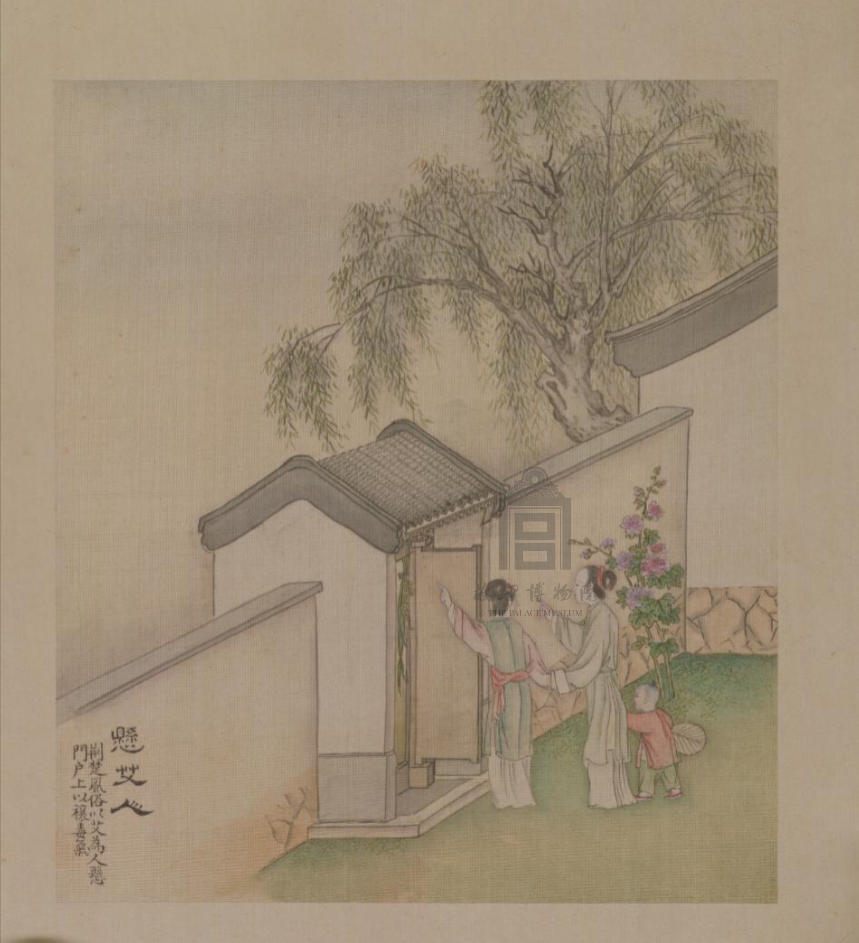

左下侧题曰:“荆楚风俗以艾为人悬门户上,以禳毒气。”

每到端午,人们会在门上悬艾,辟邪驱毒。仔细看看,这花这艾,与前面郎世宁画的《午瑞图》中的很像呀。

这艾草与菖蒲,与我们今天买来挂着门口的也没有两样。

左下侧题曰:“系采丝,以五色丝系臂,谓之长命缕。”

端午时,以5彩的丝线系在手臂上,直到遇到第一场雨,才能摘下来。

我在老家天津,一直不知道有这样的风俗,直到去东北上学,我的沈阳室友端午给我们每人手上系了根五彩绳,我才第一次体验到端午在手上系五彩线的项目。

你的老家有这样的风俗吗?

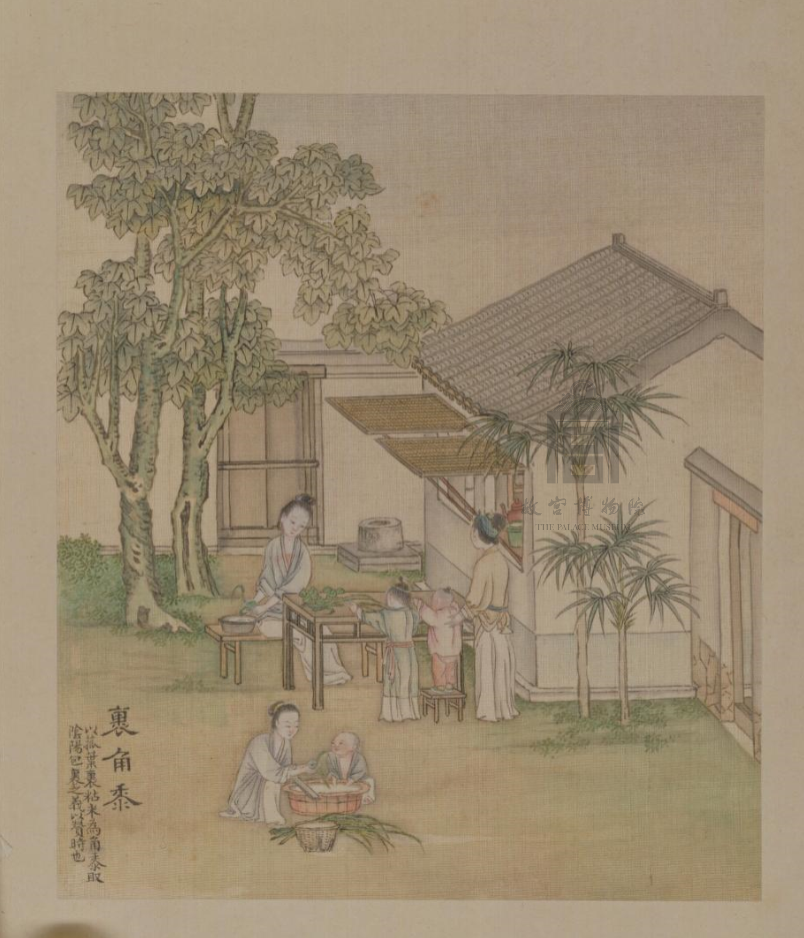

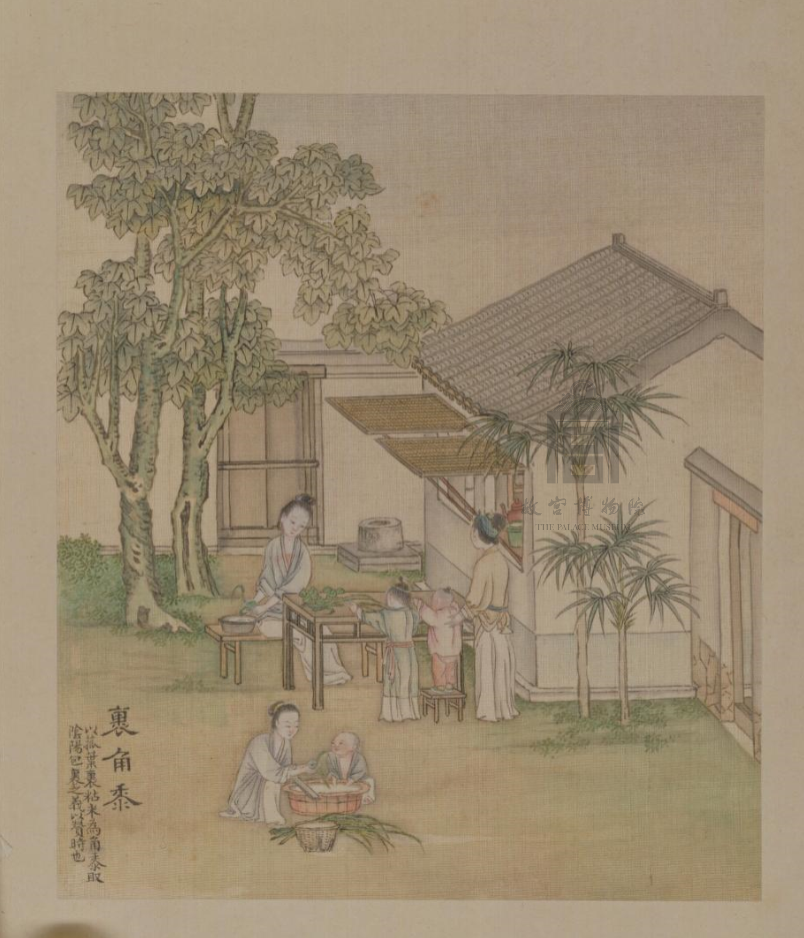

左下侧题曰:“以菰叶裹粘米为角黍取阴阳包裹之义,以赞时也。”

角黍是什么?其实就是今天的粽子啦!

相信端午包粽子这个习惯,应该是从古至今,从南到北,都是一样的吧。 可能略有不同的是,北方用芦苇叶,南方用若叶。北方吃甜粽子,南方吃咸粽子。

从图中看来,当年的粽子,跟我们现代的没有什么两样了,只是不知道,画中人包的是甜粽子,还是咸粽子呢?

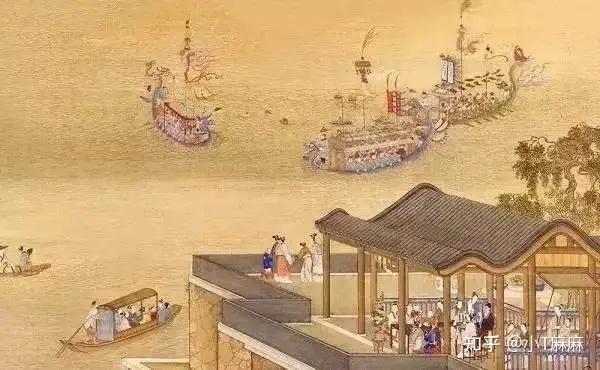

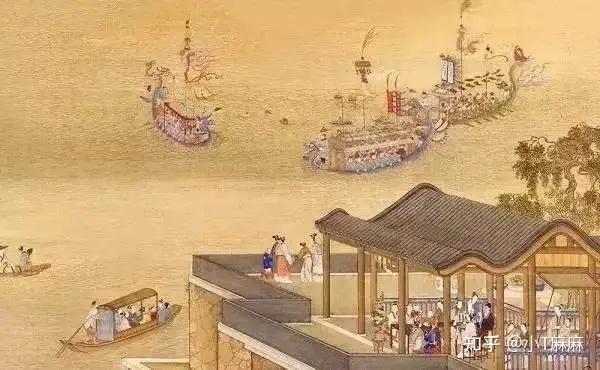

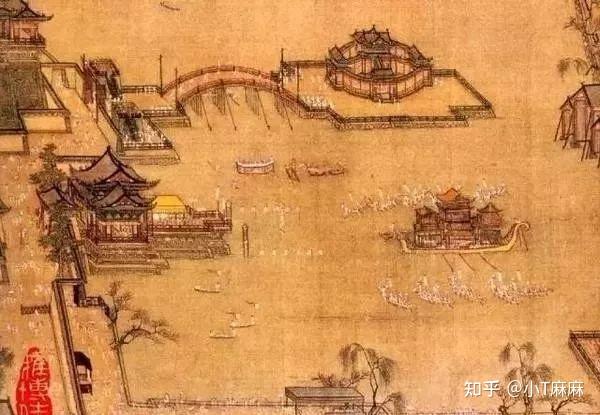

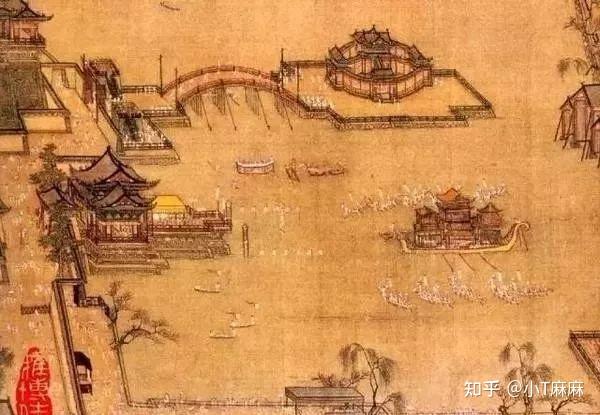

左下侧题曰:“观竞渡,聚众临流称为龙舟胜会。”

竞渡,即是赛龙舟。

仔细看龙舟上,最前面的一个击鼓振作士气,后面六人单桨划舟。 龙舟上旌旗飞扬,让人能感受到龙舟的速度。

在上海被关了两个月的我,看到这幅图,真的是心痒痒啊!明日解封,好想痛快地去划一次龙舟啊!

带着小朋友跟着古画,了解一下古人过端午的安排,选几个有兴趣的一起做起来吧!

别光收藏了自己看,记得点赞转发让更多人看到这些有趣的端午传统噢!

我是带你在博物馆中看古今世界的 @陪玩妈妈贺小狗 ,欢迎关注!

文中图片来自故宫博物院官网。

除了吃粽子、划龙舟、挂艾草,这些端午节的标配,古人还有哪些“端午活动”?

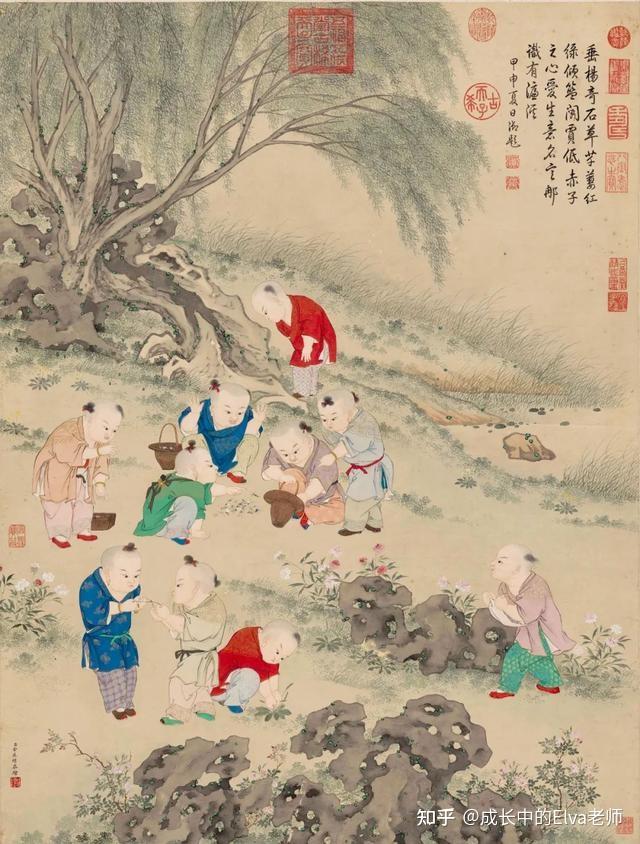

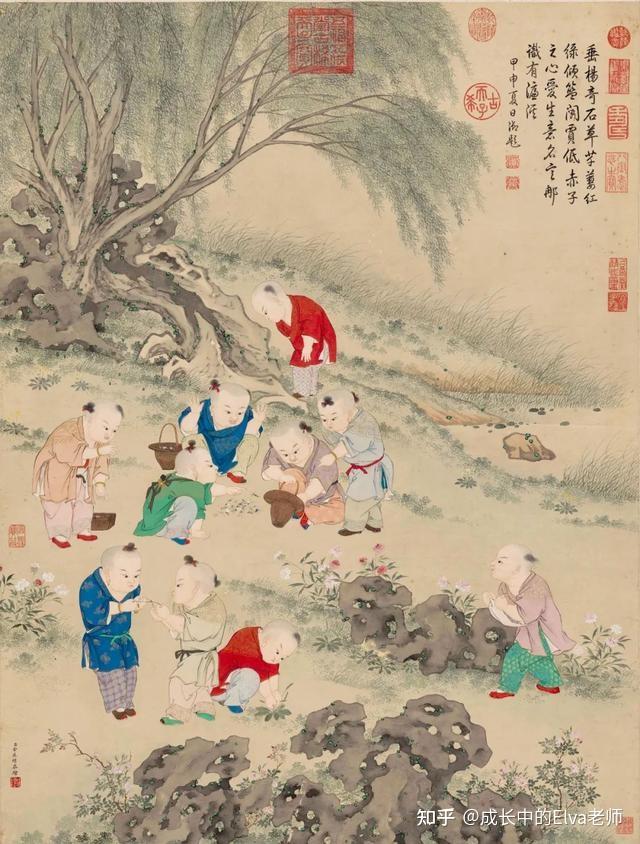

斗草

哈哈,没想到这么有趣的游戏从古时候就已经开始了。斗草,就是用花草来斗胜负。可以“文斗”,也可以“武斗”。我们小时候玩的就是“武斗”,用草相互交叉成"十"字状并各自用劲拉扯,不断 的人胜出。小时候非常沉迷这个游戏,在路边拔一根草就能和小伙伴兴致勃勃地玩起来。

而"文斗",就是对花草名。各人把自己收集的各种花草拿出来,一人报一种花草名,另一人接着以对仗的形式报草名,如虎耳草对鸡冠花,一直“斗”下去,谁采的草种多,对仗的水平高,坚持到最后,谁便赢。文斗对文化素质的要求较高,对孩子来说就有点难了。

清 金挺标 《群婴斗草图》

清 金挺标 《群婴斗草图》

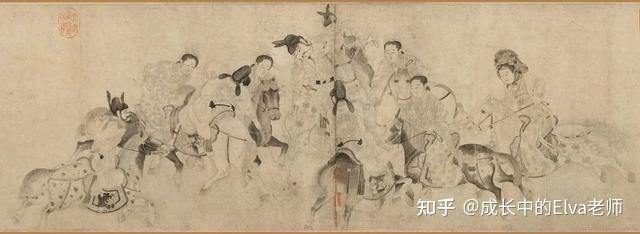

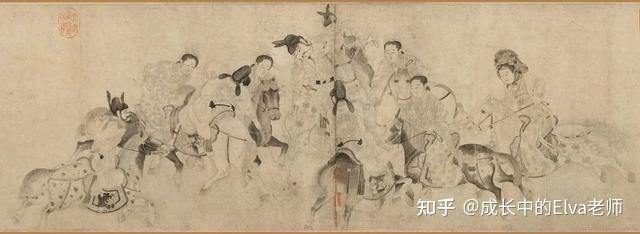

打马球

相信大家都在古装电视中看过打马球的场景,我们江南水多,端午的时候可以赛龙舟,那么水少的地方,大家要干嘛呢?在打马球。

打马球是北方端午节的主要竞技娱乐活动之一,兴起于汉代,盛行于唐朝。在当时的大唐长安,有宽大的球场,唐玄宗、敬宗都是马球“重度爱好者”,跟我们现在的足球有一定的相似度,是一项十分考验体力和战略的运动。

唐 李公麟《明皇击球图》

唐 李公麟《明皇击球图》

养鸲鹆(qúyù)

鸲鹆也就是俗称的鹦鹉、八哥。当古人发现了鹦鹉有模仿人语的这个技能后,就有意地调教驯化,而这个调教的最好时间据说就在每年的端午。

清 徐扬《端阳故事图册之养鸲鹆》

清 徐扬《端阳故事图册之养鸲鹆》

清代乾隆年间画家徐扬的《端阳故事图册》描绘的就是端午节期间的重要民俗活动,集中表现了历代各地的风俗习惯。还有很多其他的活动,其他答主已经讲过,就不展开了。

射柳

《北京风俗杂咏》中描绘端午习俗时,有“球场射柳马如飞,艾叶催装七事衣”的诗句。这项活动一般在北方举行,端午节早上,人们先将柳树干中上部削去青皮一段,让它露出白色的枝干,作为靶心。然后大家依次骑马用弓箭射靶心。最后,谁把柳干射断后,再骑马把断柳接住,就算胜利。

清 陈卓《天坛勒骑图》

清 陈卓《天坛勒骑图》

关于赛龙舟的古诗词

卢肇《竞渡诗》

石溪久住思端午,馆驿楼前看发机。

鼙鼓动时雷隐隐,兽头凌处雪微微。

冲波突出人齐譀,跃浪争先鸟退飞。

向道是龙刚不信,果然夺得锦标归。

边贡《午日观竞渡》

共骇群龙水上游,不知原是木兰舟。

云旗猎猎翻青汉,雷鼓嘈嘈殷碧流。

屈子冤魂终古在,楚乡遗俗至今留。

江亭暇日堪高会,醉讽离骚不解愁。

黄公绍《端午竞渡棹歌》

月明中,月明中,满湖春水望难穷。欲学楚歌歌不得,一场离恨两眉峰。

张建封《竞渡歌》

棹影斡波飞万剑,鼓声劈浪鸣千雷。

鼓声渐急标将近,两龙望标目如瞬。

坡上人呼霹雳惊,竿头彩挂虹霓晕。

刘克庄《贺新郎·端午》

儿女纷纷夸结束,新样钗符艾虎。早已有、游人观渡。

老大逢场慵作戏,任陌头、年少争旗鼓。溪雨急,浪花舞。

陈维崧《[蝶恋花]五月词》

雪片崩涛飞彩帜,妙高台下龙舟戏

还有很多其他相关端午习俗的古诗词,都值得我们慢慢鉴赏。

古人笔下描绘「古韵端午」的诗歌字画不胜枚举,带孩子品赏这些诗歌名画,浓郁的传统文化气息跃然纸上、沁入心田。

宋代:苏轼

轻汗微微透碧纨,明朝端午浴芳兰。

流香涨腻满晴川。

彩线轻缠红玉臂,小符斜挂绿云鬟。

佳人相见一千年。

赏析:

微微小汗湿透了碧色薄绸,端午节一定要浴兰汤。

参与者人山人海,梳洗后剩下的香粉胭脂随水流入河中,布满河面。

你(朝云)将那五彩花线轻轻地缠在玉色手臂上,小小的符篆斜挂在发髻上。

彩线缠玉臂,小符挂云鬟,互致节日的祝贺。

唐·元稹

灵均死波后,是节常浴兰。

彩缕碧筠粽,香粳白玉团。

逝者良自苦,今人反为欢。

哀哉徇名士,没命求所难。

赏析:

“浴兰”指古人端午节“浴兰汤”的习俗,用草药煎汤淋浴。

因为粽子用丝线缠裹,所以说“彩缕碧筠粽”。

早期的粽子是用黍米做的,也称粽子为“角黍”。

唐代开始用糯米代替黍米来制作粽子,色泽变白,味道香甜,所以形容粽子为“香粳白玉团”。

以前这端午是用来哀悼屈原的,但是如今,已经成为热闹的节日。

诗人不仅感慨万千。

宋·陆游

重五山村好,榴花忽已繁。

粽包分两髻,艾束著危冠。

旧俗方储药,羸躯亦点丹。

日斜吾事毕,一笑向杯盘。

赏析:

端午节到了,火红的石榴花开满山村。

往日在家里大家已经吃了两只角的粽子,高冠上插着艾蒿。

又忙着储药、配药方,祈祷一年平安无病。

忙完了这些,已是太阳西斜时分,家人早把酒菜备好,他便高兴地喝起酒来。

诗人一生悲苦,借着节日,一扫往日压抑。

宋·文天祥

五月五日午,赠我一枝艾。

故人不可见,新知万里外。

丹心照夙昔,鬓发日已改。

我欲从灵均,三湘隔辽海。

赏析:

五月五日端午节,你赠与我一枝艾草。故人看不到,新结交的知己在万里之外。

往日为国尽忠的人,现在白发苍苍。尽管三湘和这里相隔很远,仍然想要从屈原那里获得慰藉和力量。

在诗中端午节欢愉的背后暗含着作者的一丝无奈,但是即使在这种境况中,他在内心深处仍然满怀着“丹心照夙昔”的壮志。

屈原是这个人的人格偶像,时至今日,我们依然怀念,依然把他作为我们的榜样。

唐·李隆基

端午临中夏,时清日复长。

盐梅已佐鼎,曲兼且传觞。

事古人留迹,年深缕积长。

当轩知槿茂,向水觉芦香。

亿兆同归寿,群公共保昌。

忠贞如不替,贻厥后昆芳。

赏析:

端午时节正是仲夏,所以此时白昼越来越长。

在过去的时候,人们吃用冷盐水浸梅子,喝酒作乐。

木槿茂盛,芦苇发出清香,心情愉快的唐明皇祝愿天下安康长寿,以显示皇恩浩荡。

唐·张建封

五月五日天晴明,杨花绕江啼晓莺。

使君未出郡斋外,江上早闻齐和声。

使君出时皆有准,马前已被红旗引。

两岸罗衣扑鼻香,银钗照日如霜刃。

鼓声三下红旗开,两龙跃出浮水来。

棹影斡波飞万剑,鼓声劈浪鸣千雷。

鼓声渐急标将近,两龙望标目如瞬。

坡上人呼霹雳惊,竿头彩挂虹霓晕。

前船抢水已得标,后船失势空挥桡。

赏析:

这首诗是写“竞渡”的名篇,把竞渡活动写得最为传神。

“鼓声三下红旗开,两龙跃出浮水来。”

鼓手敲鼓,声声震天;船桨翻飞,船像巨龙一样

洋洋洒洒几十字,把竞渡的激烈场面、围观的喧嚣氛围描写得淋漓尽致。

宋代:刘克庄

深院榴花吐。

画帘开、束衣纨扇,午风清暑。

儿女纷纷夸结束,新样钗符艾虎。

早已有、游人观渡。

老大逢场慵作戏,任陌头、年少争旗鼓。

溪雨急,浪花舞。

灵均标致高如许。

忆生平、既纫兰佩,更怀椒醑。

谁信骚魂千载后,波底垂涎角黍。

又说是、蛟馋龙怒。

把似而今醒到了,料当年、醉死差无苦。

聊一笑,吊千古。

赏析:

此篇为端午吊古之作。

上片写端午节时分的节日风光,少年们身穿盛装,龙舟争渡,而词人却因年纪大,对此兴致寥寥,这是情怀不同。

下片赞颂屈原的品格,批评端午投粽子的习俗,认为是对屈原的愚弄,感慨举世皆醉我独醒。

思致超妙而文笔诙谐,开元曲先声。

宋代:李之仪

小雨湿黄昏。重午佳辰独掩门。

巢燕引雏浑去尽,销魂。空向梁间觅宿痕。

客舍宛如村。好事无人载一樽。

唯有莺声知此恨,殷勤。恰似当时枕上闻。

赏析:

整首词即景生情,即事喻理,在端午节的一种闲愁。

上片写端午节的景象。端午节下着小雨,诗人独自一人,比较冷清,回忆往日的热闹时光。

下片抒情,旅居在外的诗人在端午节没有友人的陪伴,喜悦的事情只有自己一人享受。表现出心中的寂寥,落寞之闲情。整首词深婉含蓄,抒发自己孤独,寂寞的情感。

赛龙舟是中国端午节习俗之一,北宋画家张择端在《金明池争标图》中描绘的是北宋京城汴京(今开封市)金明池赛龙舟的场面,图中人物姿态各异,神情生动,颇具魅力。

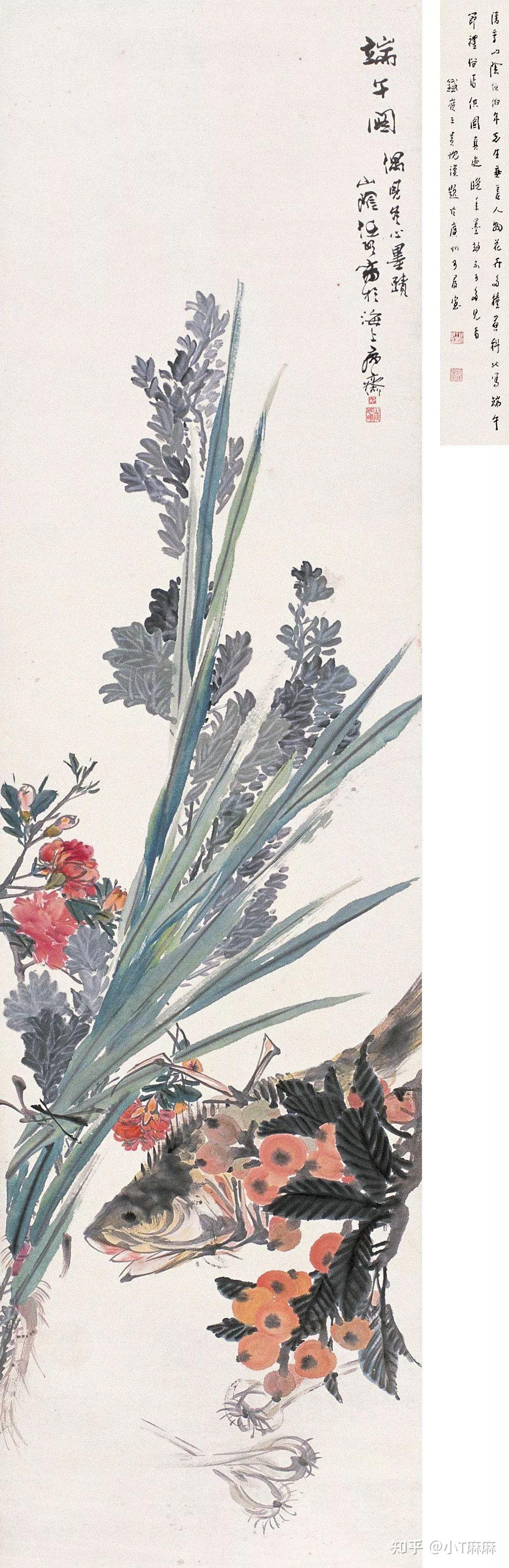

任伯年的《端午图》则素朴清雅,寥寥几笔,韵味十足,似乎可见作者饮黄酒小酌的悠闲场景。端午节吃黄鱼是江浙一带的风俗,任伯年小酌的时候自然忘不了这一点。

清朝画家罗聘的《端午图》,色彩搭配协调,一个宝葫芦悬于藤上成为点睛之笔,而更为有趣是从葫芦上垂下一条绳子,拴着一只跃跃欲试的青蛙,使得画面生动有趣。

这是一幅近似于欧洲静物画的作品,青瓷瓶内插着蒲草叶、石榴花和蜀葵花,托盘里盛有李子和樱桃,几个粽子散落一旁。图中的粽子、蒲草等物暗示此画是为中国的传统节日——端午节而绘制的。宫中档案说此图“端阳节备用”,表明当时宫廷也有端午使用菖蒲、艾蒿的习俗。

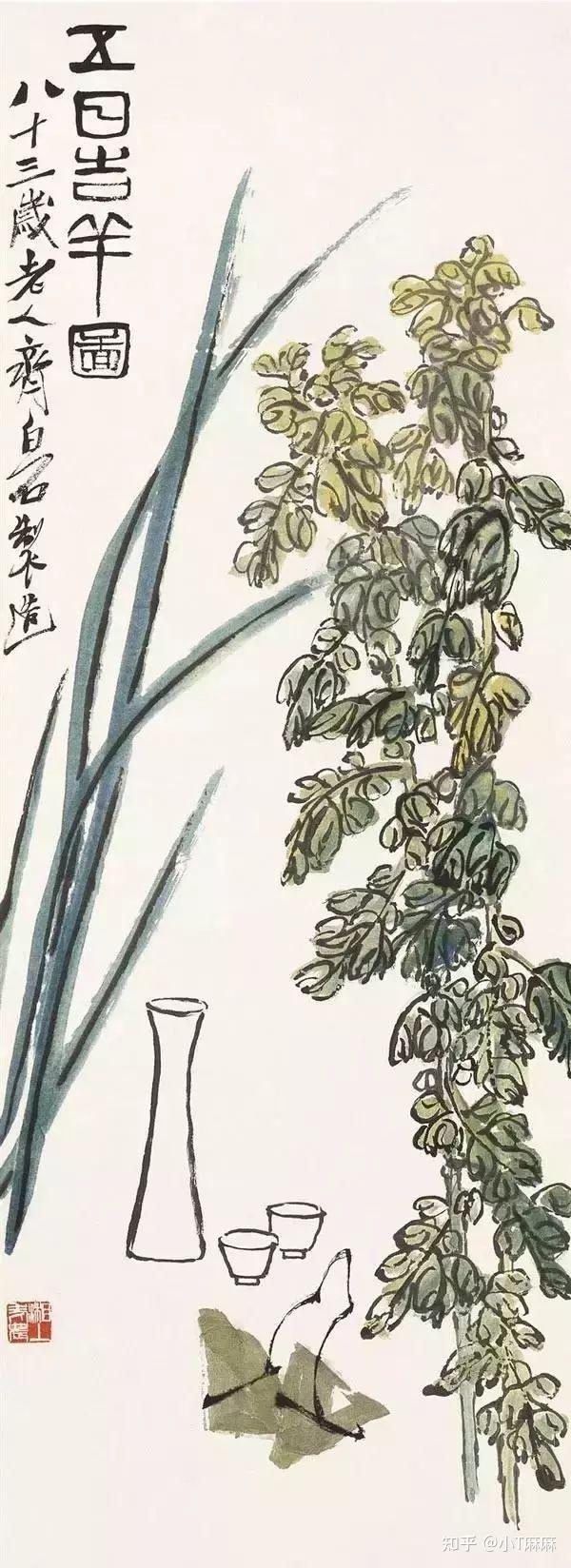

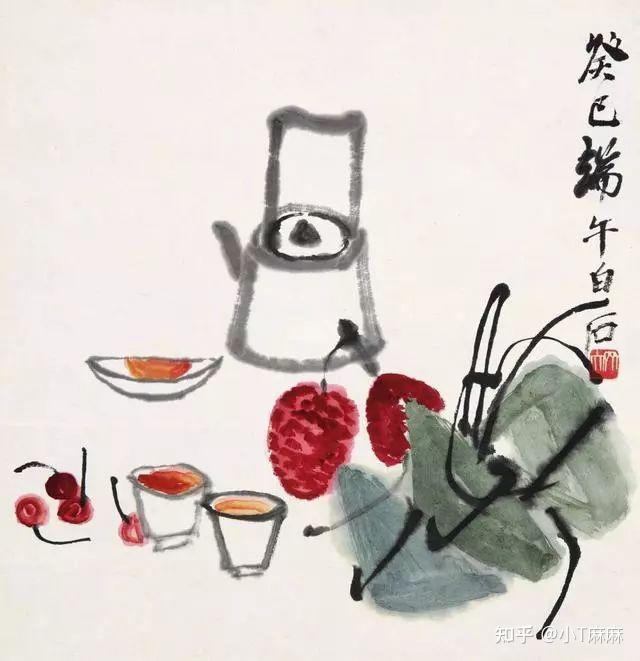

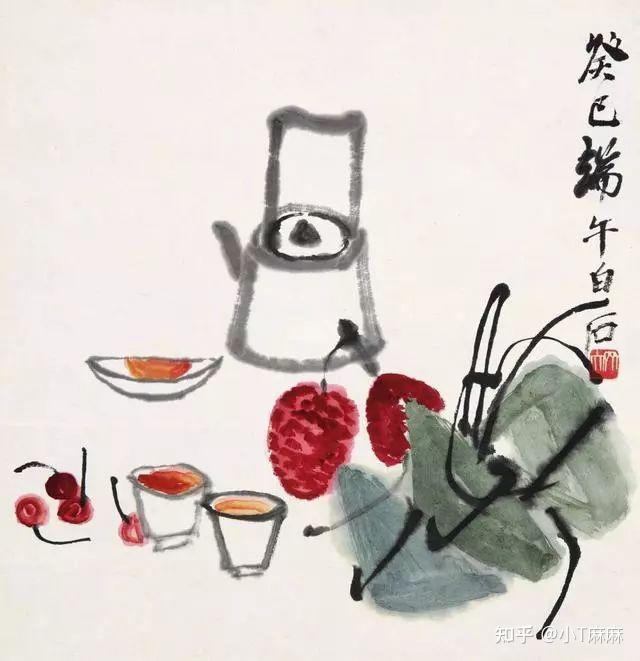

齐白石《五日吉祥》1943年作

齐白石《五日吉祥》1943年作

端午节时令画。“五日节”家家挂艾叶菖蒲以僻邪驱瘴。

艾叶偏倚右侧,左侧菖蒲又称蒲剑,画中数笔,以花青写之,浓墨勾茎,不失“剑气”。简单几笔便微妙地表现出棕子的棱角转折,浓墨乾笔写出棕绳,旁搭配造型简洁的酒壶、酒杯。

齐白石 端午美味图 1953年作

这幅画是白石老人晚年之作。雄黄酒、咸鸭蛋、粽子、荔枝、樱桃,都是端午节应景之物,白石老人以少胜多,以寥寥几笔将之描绘得淋漓尽致,让人有酒温果鲜之感。此等形象,在前人画作中极其少见,他们代表了与普通人同乐同忧的东西,蕴涵着朴素的思想感情。

雄黄大蒜千年俗,簪艾悬蒲万户欢。祗有老夫枵腹坐,画符吓鬼近来难。古来午日俱画赤灵符,今无复见矣。六十八年午日戏作,八十一叟爰。

《五瑞图》 张大千

我国民间历来有把农历五月称为“毒月”,把五月初五叫作“毒日”。在古人看来,五月多灾多难,百毒活跃。其中的“五毒”,蛇、蜈蚣、蝎子、蜥蜴、癞蛤蟆更是令人望而生畏。为了对付这五种毒物,古人费尽心思找到了菖蒲、艾草、石榴花、蒜头、龙船花五种植物,合称“天中五端”。

@知乎亲子

《端阳故事图》册、《莲舟新月图》、《墨兰图》《幽兰图》等一系列文物作品,都表达了古韵端午的气息。

我来列举一幅近现代作品:

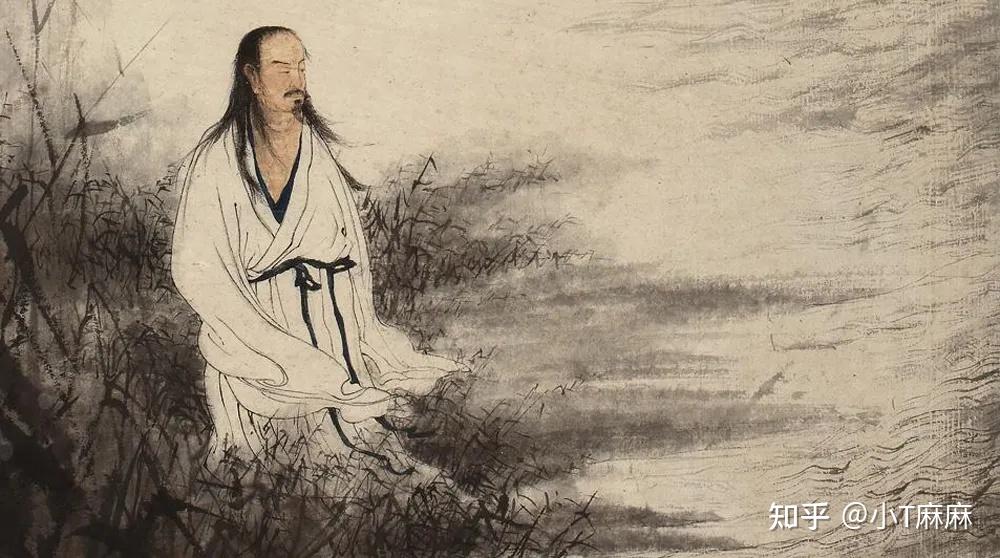

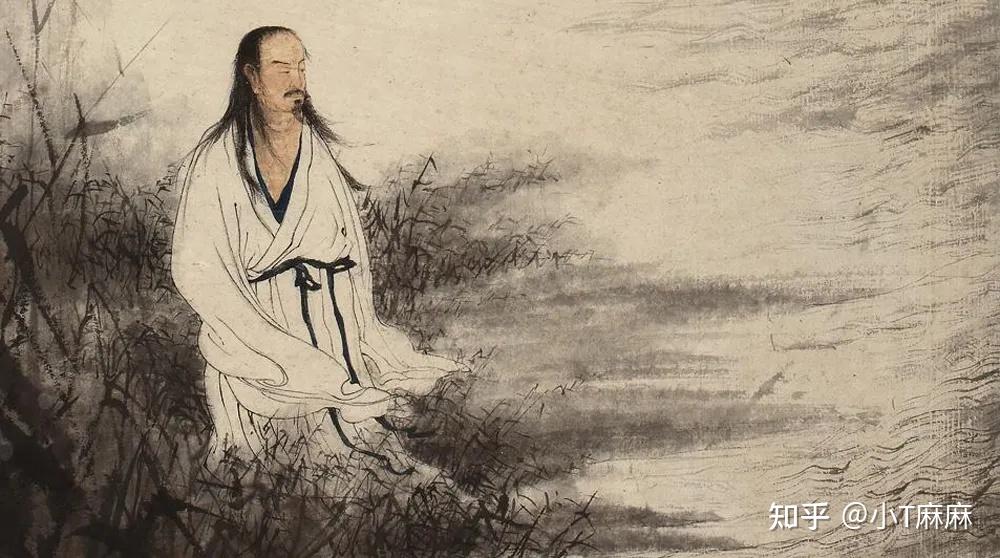

《屈原图》

是近代画家傅抱石创作的一幅中国画。

画作中的屈原悲愤抑郁,双目微合,陷入沉思,但并没有失魂落魄,仍然一副”举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒”的豪迈气概和宁死不屈的高尚气节。自20世纪40年代起,傅抱石开始为屈原造像。除了感叹屈原的高尚品格和文学成就,还是对抗战期间,他曾与老友郭沫若通过宣扬屈原爱国精神而唤起国民战斗情绪以挽救国家民族危机的表达。【1】

一、《渔父》——出自《楚辞》

屈原既放,游于江潭,行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。渔父见而问之曰:“子非三闾大夫与?何故至于斯?”屈原曰:“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒,是以见放。”

渔父曰:“圣人不凝滞于物,而能与世推移。世人皆浊,何不淈其泥而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而歠其醨?何故深思高举,自令放为?”

屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣;安能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴湘流,葬于江鱼之腹中。安能以皓皓之白,而蒙世俗之尘埃乎?”

渔父莞尔而笑,鼓枻而去。

乃歌曰:“沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足。”遂去,不复与言。据资料显示,这是屈原在被流放后所作当时屈原由于政治上被迫害,也忧患于个人和和楚国的命运,心情忧愤苦闷,来到汨罗江畔,边行边吟而成的。

大意是屈原当时的处世哲学,屈原和渔夫来了一场有关「清浊、梦觉」的辩论,“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒,”表达了屈原的“清”,也诉说出了他的不得志,而最后渔夫也指出看超脱现实之路

二、《九歌·大司命》——屈原

广开兮天门,纷吾乘兮玄云。

令飘风兮先驱,使涷雨兮洒尘。

君回翔兮以下,逾空桑兮从女。

纷总总兮九州,何寿夭兮在予释义:赶快把那天门大大打开,我要乘浓浓的黑云下来。我命令旋风在前面开路,令暴雨洗净空中的尘埃。你盘旋着已经降临下界,我越过空桑山紧跟你来。九州里有人众千千万万,谁长寿谁夭亡由我主宰。

《端午日赐衣》·杜甫

宫衣亦有名,端午被恩荣。

细葛含风软,香罗叠雪轻。

自天题处湿,当暑著来清。

意内称长短,终身荷圣情。

《屈原塔》·苏轼

楚人悲屈原,千载意未歇。

精魂飘何处?父老空哽咽。

至今沧江上,投饭救饥渴。

遗风成竞渡,哀叫楚山裂。

屈原古壮士,就死意甚烈。

世俗安得知,眷眷不忍决。

南宾旧属楚,山上有遗塔。

应是奉佛人,恐子就沦灭。

此事虽无凭,此意固已切。

古人谁不死?何必较考折。

名声实无穷,富贵亦暂热。

大夫知此理,所以持死节。

参考资料[1] 吴晓明编著,民国画论精选,西泠印社出版社,2013.01,第213页

碧艾香蒲处处忙。谁家儿共女,庆端阳。细缠五色臂丝长。空惆怅,谁复吊沅湘。——元·舒頔《小重山·端午》

农历五月初五,是一年一度的传统节日端午节。在古代,人们在端午节要在门前悬挂白艾,屋檐下插上菖蒲,身上佩戴香囊,帽子上簪上榴花,端午节就在混合着植物清香的清晨拉开了帷幕。再有几颗软糯香甜的粽子的点缀,恰好就构成了一幅浓情端午、粽叶飘香的节日图景。

由于古代五与午相通,“端”为“正”,“午”为“中”,“端午”便是“中正”之意,因此,端五亦称为端午、重午。古人在端午节还有用兰草汤沐浴的习俗,故又称沐兰节。唐宋时,称天中节、端阳节。

古代的很多端午习俗传承至今,历久弥新,早已成为了传统文化不可或缺的重要组成部分。节日习俗文化,是一份珍贵的文化遗产,是一个民族共同创造的共同享受的一种文化,而这种文化自然形成一个民族的凝聚力,所以不能忽视节日文化的内涵。

民俗学者阿兰·邓迪认为,时间呈线性流逝,而节日就是这条线条上的刻度,有了度量,生活才有了意义。中国传统节日端午节,与春节、清明节、中秋节、重阳节等节日一样,都蕴含着浓厚的文化积淀,体现了历史的演变,展现了风土人情、道德伦理等。

正如文章开头引用的那首端午词一样,或许是因为芝兰并茂,或许是因为艾草飘香,或许是粽子的清香和美味,或许更是因为诗词的魅力,才让我们能近距离地感知节日的文化内涵。

传统节日是在中华民族漫长的历史发展进程中形成的一种体现民族价值观念、文化传统、伦理道德与生活方式的文化形式。

传统节日起源的文化记忆不断被文献记录,由此成为经典化和仪式化的过程,也是被确认为传统节日起源的可靠性依据。如端午吃粽子、赛龙舟的习俗与纪念屈原有关的说法最早见于东汉应劭《风俗通》“五月五日以五彩丝系臂者,辟兵及鬼,令人不病瘟,亦因屈原”。这一习俗距今已有一千八百多年的历史。

关于五月五日与端午习俗的记载,最早见于《礼记》中的这句话:“五月五日蓄兰为沐浴。”秦代以后,南北方的端午习俗进一步融合,主要的风俗是避恶和避灾。唐初,五月五日已成为法定假日,而且“端午”这一节日称谓也是在唐代见诸文字记载的。