阅读书籍是否能改变一个人的根本性的思维?

“这个时代正在加倍惩罚不努力学习的人。”阅读书籍是否能改变一个人的根本性的思维,这种思维模式包括看待事物的态度以及自身的思考能力。

如果你有问题!那么书中会有答案!

如果你没有问题!那么书就是书,堆满了文字而已!

改变人根本性思维的不是书!不是阅读书籍!是开放性思维!!!!!

如果你有问题!有开放性思维!!!再去阅读书籍!!就能找到一些参考,它们写书之人思维的侧影,倒影,掠影,剪影。你每读一本书,你的答案拼图就会多上一块,有些拼图能给衔接在一起,天衣无缝。有些看上去是,有些看上去不是,但谁也说不准。于是我们只能先拿在手里,放在一边,记在心里。

生活会给你很多难题问题。如果你始终只用一个答案去解答,并非不可以。

生活会给我很多难题问题,但我不知道该怎么办?于是我去问询朋友,讨教老师,阅读书籍,以求获得一个答案。但更多的是,我只能拿到一些拼图碎片,勉勉强强的得到了一些些解答。

当我保持这开放的心态,继续去阅读书籍,寻找更多的答案碎片,当最后这些碎片能给拼接在一起,解答了我生活中的答案。

我才获得了根本性思维改变。但依然要继续保持开放的心态。因为生活会给我另外一个难题!

阅读只是阅读,核心还在于你自身!

开放性思维!

想要改变一个人看待事物的态度以及自身思考能力共有三个最重要的途径:读书、经历以及与人交流。

这也就是古人一直所说的:行千里路、读万卷书、阅人无数。

“行千里路”说的正是一个人的经历,他所经历过的各种人和事。“阅人无数”说的正是一个人与其他各种人的交流。而“读万卷书”则正是我们这里所说的阅读书籍的方法。

这三种方式都是能帮一个人实现思维跃迁的方法。但是,不论哪一种,仅仅是读了、交流了或者经历了还是不足够的。

为什么?

因为一个人的根本性思维不是那么容易就能被改变和影响的,它是在先天遗传和后天环境的综合影响下形成的。一旦形成,往往根深蒂固。而最可怕的一种情形是:很早就在低水平层次形成了逻辑闭环。如果这样,他一生的发展都会极其有限,会一直维持在那个低水平的层次上打转,永远也解决不了之前就解决不了的问题。

这时,想要打破这种思维模式,需要三个必经的步骤:

不论你的闭环是形成在比较高的层次上,还是在形成在比较低的层次上,只要它是闭环都会严重阻碍你的成长,也无法改变你的思维方式。

所以你要做的第一步就是:打开你的闭环。☆

如何以开放的态度接收知识和信息呢?

当然就是我们之前提到的那三个关键途径了:行千里路、读万卷书以及阅人无数。

当你在读书的时候,一定会看到很多与自己之前想法、观点不大一致,甚至完全相反的内容,这时你不要拒绝它,也不必全盘接收。你应该抱持一种开放的心态、独立的思考方式去看待它,如果你不知道它是正确的还是错误的,你可以就把它放在一边,等到下一次类似问题出现时再拿出来看看,琢磨琢磨。或者,你可以接收它,学着理解它。但又不是100%的接收它,因为也许在未来你会发现它也不是完全正确的。

这就要求我们在读书过程中,既要保持开放的吸收,又要注意独立的思考。

古希腊哲学家说:从你所经历的一切中获得理解,这种理解就是智慧。

如果仅是读书、经历和交流,你得到恐怕都还只是“知识”,而只有在通过自己的思考与理解后才能将这些知识和信息变成“智慧”。

所以,经历本身(包括行千里路、读万卷书、阅人无数)固然十分重要,而后面那个“理解”也是必不可少的。

??我是艾菲,深度思考力畅销书《直击本质》作者,樊登读书“高效思考力提升课”主理人,21万读者公众号“艾菲的理想”主笔,关注我,夯实四大底层能力,活出蓬勃丰盈的人生。

谢谢支持

啥叫根本性思维?

就是你应该有的、根深蒂固的思维!

什么决定这种思维?

位置!

人的位置对人的决定最大,包括财富、权利、原生家庭等。

普通家庭三好学生读一辈子《三国演义》也只是思维上的意淫,而政治家的傻儿子不学无术,也比普通人有政治嗅觉。

读书对于99.9999%的人来说是没用的,逆天改命不是靠读书

1

哎,娘亲看到这篇文章,怕是要打我屁屁了。

我爸爸是个非常非常有才情的人,但不实干,我妈妈是个非常非常有能力的人,但不浪漫。

我爸爸是文科生,我妈妈是理科生。

两人的学历在他们那代人里算不错的。

我爸爸的才情吸引了我妈妈,我妈妈的能干吸引了我爸爸。

他们这辈子算是磨合下来了,可是才情满满的爸爸,欺负了能干的妈妈。

讨论到最后的结论是:我不能确保我的女儿不找到一个浪漫又没实力的男人,但是我一定要让孩子多读书,以避免她成为一个过于有实干精神的女人。

是的,有实干精神的女性非常值得钦佩,毕竟整个家庭的运转良好,都靠这个女人的支撑。

但是,我在想,也许对女性而言,能干并不是好事,能力过强反而不太好判断自己。

历史上,不得善终的大将军、智谋家,都是能力最强最威猛的人。

一个家庭里,就那么几件事,女人都做完了,男人做什么?

并且更可怕的是,尽管说自古以来男性都享受独宠,家里很少做家务,可是,真正有成就的男性,恰是能扫好一屋的男性。

一个家里男人不做事不帮忙,成长到老,这位男性很有可能事业上没成就,人际关系里没情商。

这种女人实干精神的分寸感在哪里呢?

当然就是阅读和思考啊。

你看到孔子说“过犹不及”,就该想想,一件事情,是自己上比较好,还是队友上比较好。

你看到老子说“为无为,则无不治”,就该知道,婚姻生活嘛,拼的就是底线啊,求无得有,求有就得无了。

当然还有埃里克森告诉你,成年人的婚姻,本质是对自己的自爱,自爱之后才是爱人。

生活中的力量,婚姻中的平衡,慢慢在呵护自己的过程中,就找到了。

可不都是去阅读的好处?

婚姻中,基于阅读,我和我的原生家庭有了极大的不同。

我对老公提出的第一个批评就是他太压抑自己,要学会表达自己的情绪。

我不介意和老公起冲突,只要冲突的结果是解决了问题就行。

我们的关系中,无需隐忍,他不要忍我,我也不会忍他。

当然,更明显的是,我愿意说自己是弱是无能的,这样老公才有机会展现他的能力,吭哧吭哧帮我办好多事。

2

我妈妈很有趣,养猫先去买本养猫的书来看,猫该怎么养,养狗也会去买养狗的书。

所以在我不会收纳的时候,我先寻求了各方收纳达人的意见。

所有书里,这本对我的感动和改变最大。

当我发现家里扔的食物全是套装且包装美好的零食,最终放过期扔了以后,我再也不敢对套装食物动心。

因为没有吃零食的生活习惯,那种消费只会是浪费钱。

这本书最让我改变的根本性思维就是收集癖。

我过去的房间里有很多东西,有天我怀着极为羞耻的心情,把那个房间几乎丢空。

我看到了非常多父母不要,顺手给我,而我奉为至宝的东西。

我在这些收集里,看到了一个非常缺爱和渴望被关怀的自己,抓住每一点实体的东西,都以为那是爱。

那种卑微的感觉,在我丢每一件东西的时候,都非常刺疼我。

并且我当然会很遗憾我有无数多以为自己会看,实际上买来并没有翻过的书。

在随时艰难抛弃旧物的过程中,我成了一个更自由的人,我发现我不需要依赖实体证明感情的存在,我更相信人的行为和选择。

这也让我和原生家庭有了巨大的区别。

我没有本事像我妈妈一样一个人搬一整个家,并且旷日持久搬了一两个月,每天开车来回一两趟搬各种小件,最后终于做到在搬家的那天搬了两大车家具,算是结束。

整个过程非常精彩,而且劳苦得明明白白。

我会选择在搬家之前,把能丢的全丢了,也许会旷日持久含着眼泪丢一两个月,最后会带上队友,甚至全依赖队友,用一天搬一下家具和扔不掉的东西到新家。

我会毫无羞愧选择一切看起来轻快的道路。

我和我妈这种差别也在生活日常中也展现得很完整。

我妈妈真的太能干了,每天起来开始忙,做精美的早点,打扫一遍家,去趟菜市场,做中饭,打扫卫生,休息一下,做自己的事情,然后跳起来做晚饭,当然有时候是中饭做完,晚饭热一下就吃了。

中间还保持听书、学习,自己的几个绘画课程还忙着完成作业,还有很多事务在身要完成。

而我,早上五点起床,看电视剧,健身,非常精简做一下早点,送孩子上幼儿园,然后开始长久的工作过程,一直到学习完、写完东西,去健身房混迹,之后继续回来工作。

我把自己的厨房时间,精简为了固定饭店的打卡,或者外卖,一天吃饭省出来三、五个小时。

我把生活空间的物品,尽量能丢的都丢了,能送的都送了,没有东西,打扫起来才轻松。

这样我一个星期请一位家政姐姐打扫一次就可以了,一周打扫卫生再省三、四个小时。

好处是,生活真的轻简了很多,坏处是,我看起来很无能。

再一次,读书让我不介意自己成为一个无能的人。

3

有一些家庭,必然会让孩子成长得很讨好,我的原生家庭恰是这样的。

不评价好坏,只是立场不同了,人的选择也会有差别。

这种事情,最好的就是通过读书来改变。

明白自尊为何物,才知道怎么保护自尊。

看这种书,不要期待一次性得到做法、体验和结果。

一定要去看字里行间表达的,他是怎么找到变强大的动力的,怎么鼓励更多人找到人生目标的,然后用他的方法去实践!

实践实在是太重要,重要到你看完这本书可以扔了书,但是不会忘记你当时的体验。

当你发现世间运转皆有其道理,人生高度皆看自己目标的时候,就不会纠结要不要为谁妥协了。

人间没有二难命题,人世间总有两全之法,看你是否愿意来协调个中细节。

4

这本书有多牛呢?

开篇就告诉你,读书一定要有目的。

说这话的人很多,但只有他的比喻你不得不服。

他说,读书像打棒球时候的接球手,你得自己带有主动性去思考和接球,同时还要关注对方的发球路数。

生活中所有的事情,都是这个方式的。

想早起,你得理解自己为什么要早起,没有目的,就干脆不要早起,免得自己纠结。

想读书,看看读书究竟有没有目的,是比直接去读更好的方式。

这本书太牛,比一本心理学的著述更让我热血沸腾。

来品品:

心理学总在琢磨自己在想什么,人类在想什么。

这本书就这么精妙的三页纸,明白无误告诉你,想知道人在想什么,就去看他做了什么。

极致压力之下的选择,最接近人的本性。

对结论不服?

他还有无数多的例证证明,真的就是这样。

看完这本书,你不仅能解构一个人,也能构造一个人。

5

阅读会改变一个人,且必须是能改变一个人的。

我来举个大家都知道,但是都知道得不是很清楚的例子,这个例子可以说明楼主的这个问题。

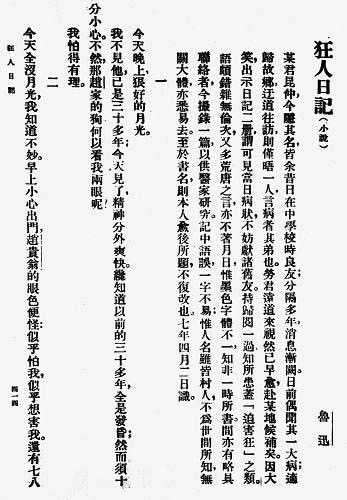

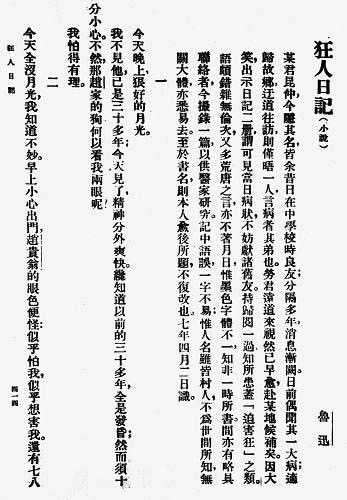

作为一个极爱看书、写字的人,鲁迅先生是我心目中永远的神。

先生哪怕漏几滴墨水在桌上,我也要和着蛋白粉给喝进肚子里!

在周树人去日本留学前期,他希望通过医术救人。

在他读了上百篇外国小说后,他决定通过文字去救国救民。

这也可以说是根本思维的转变了。

关于先生是如何通过阅读,改变了救国救民的方法,改变了自己一生的志向,也就是周树人是如何成为鲁迅的,我从一本书中找到了几点启发!

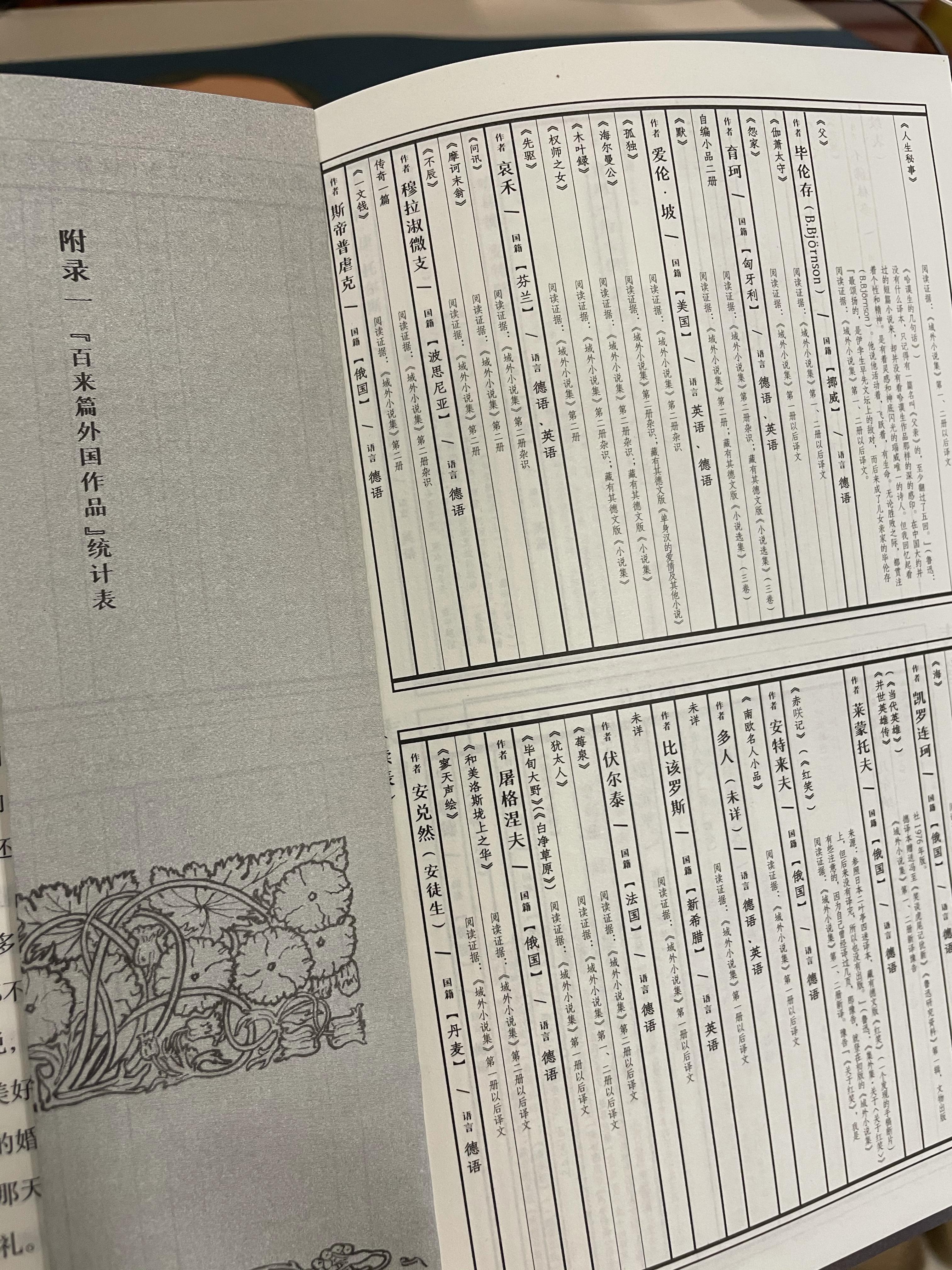

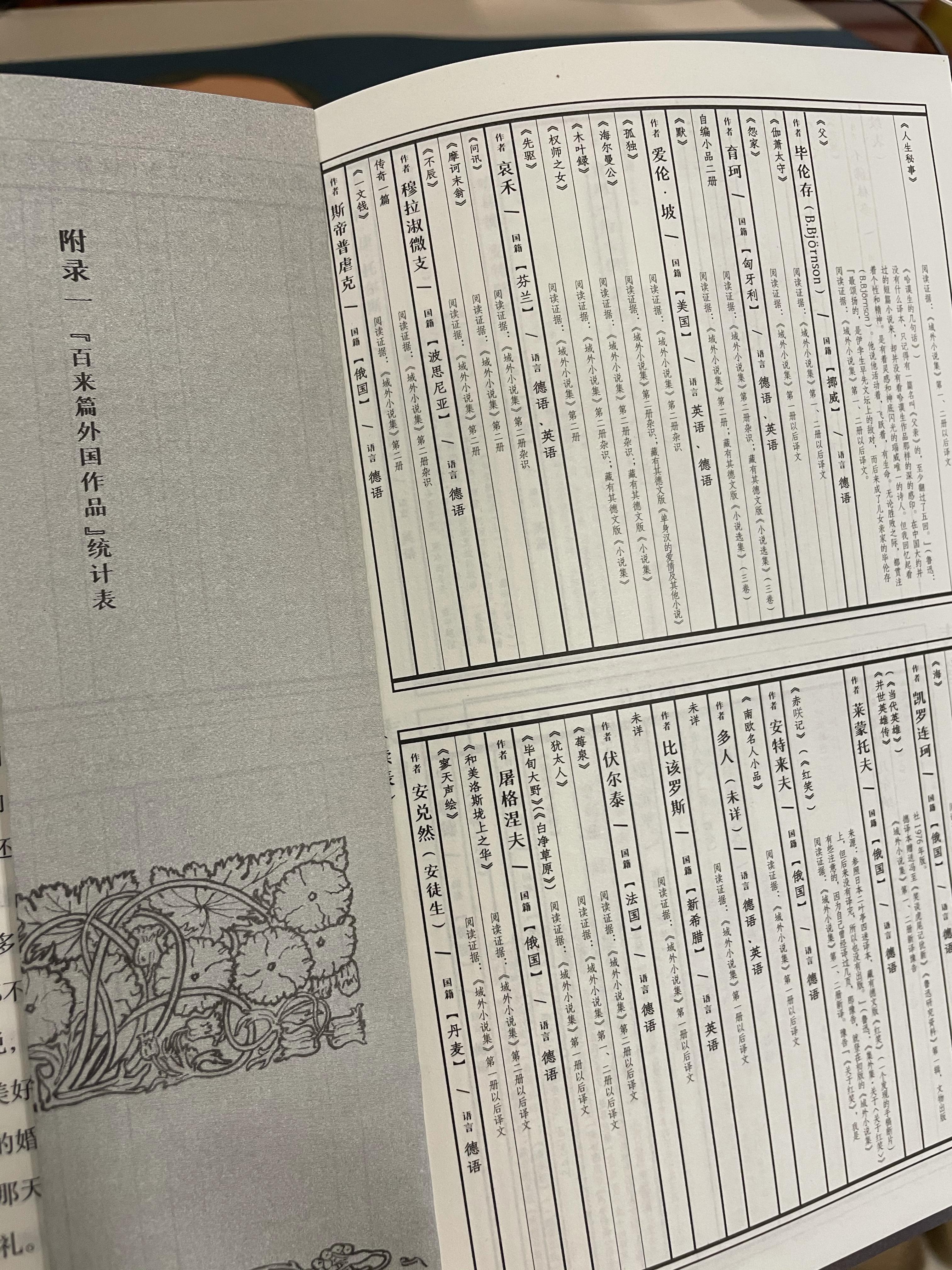

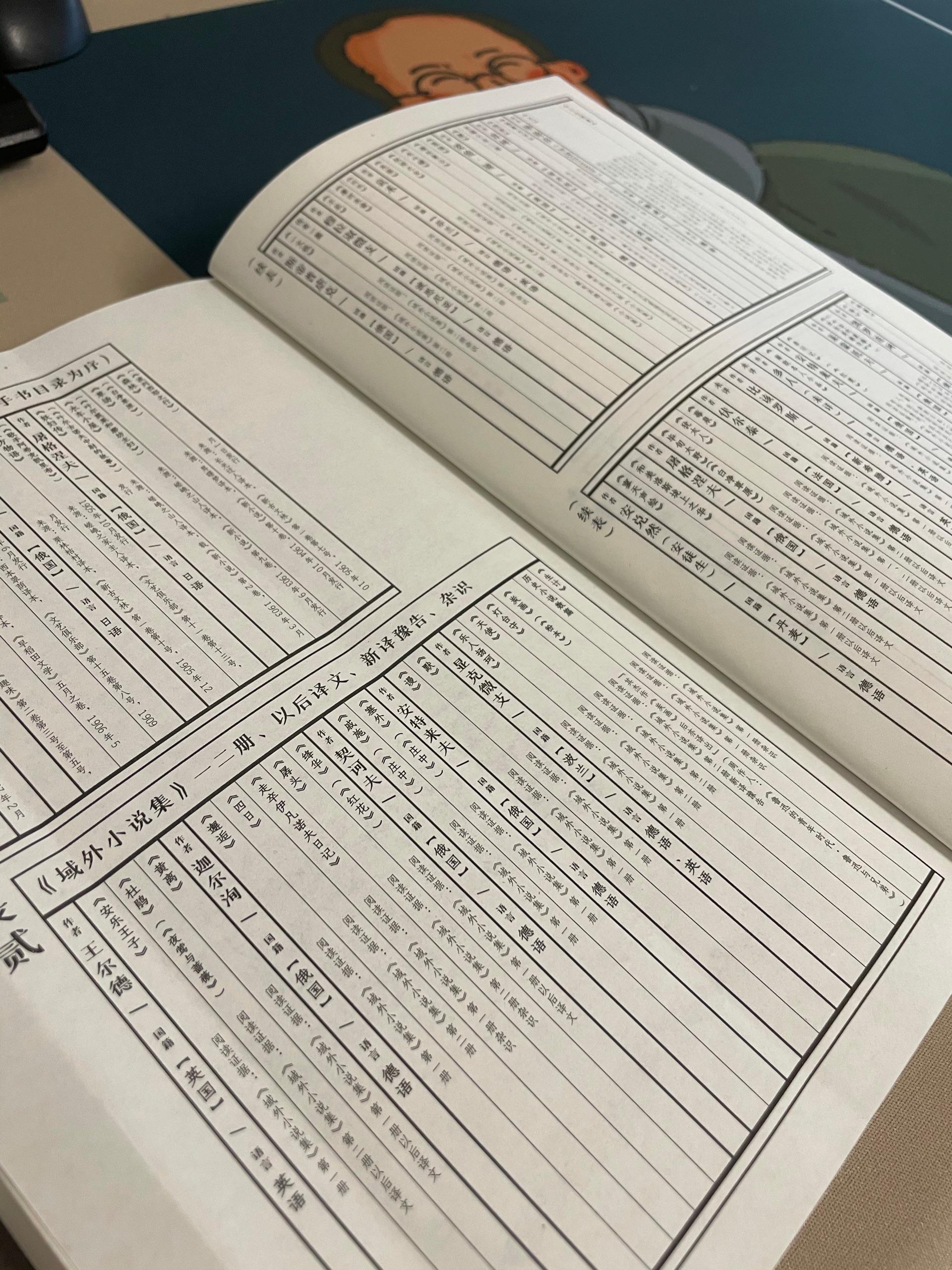

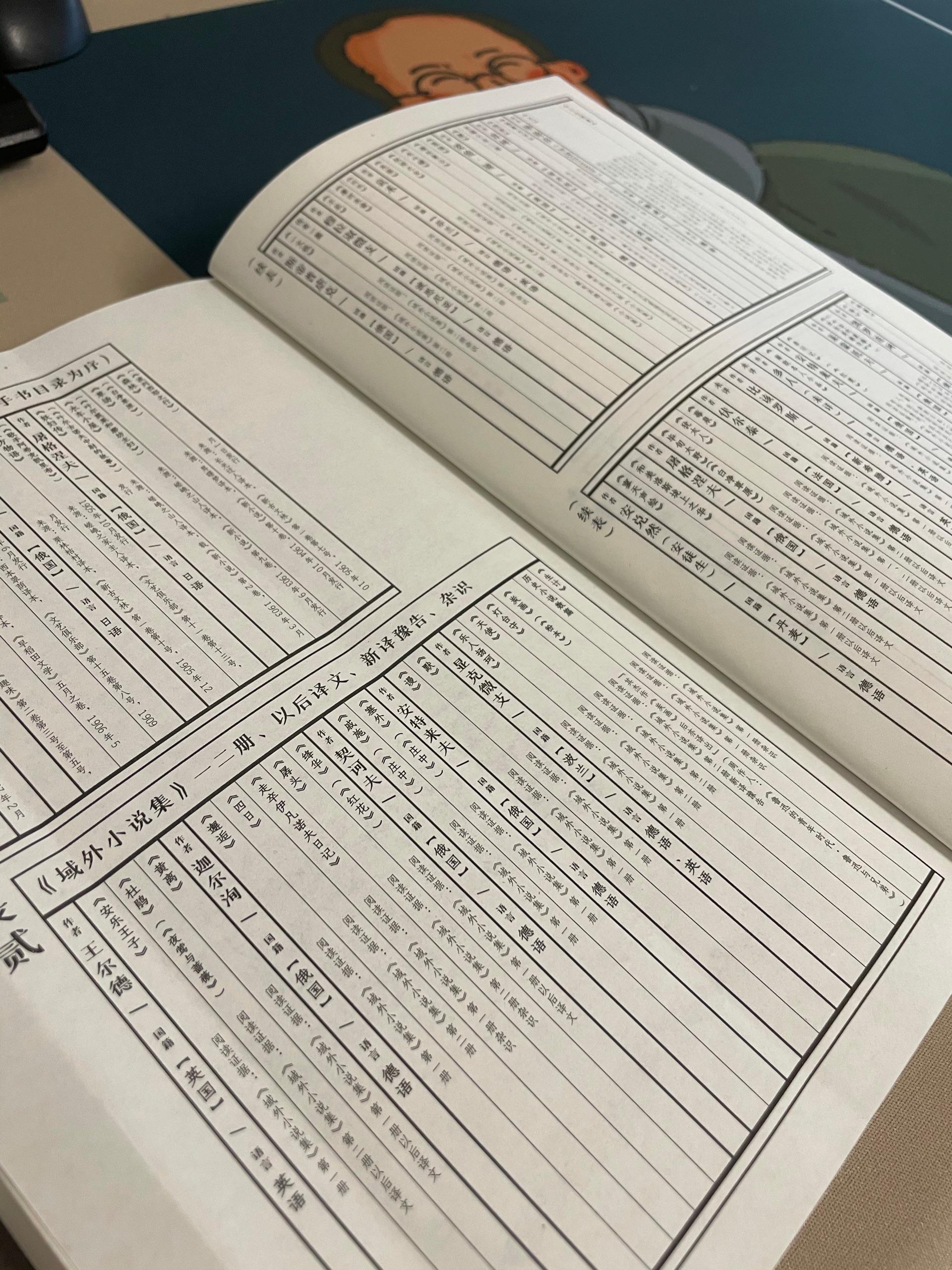

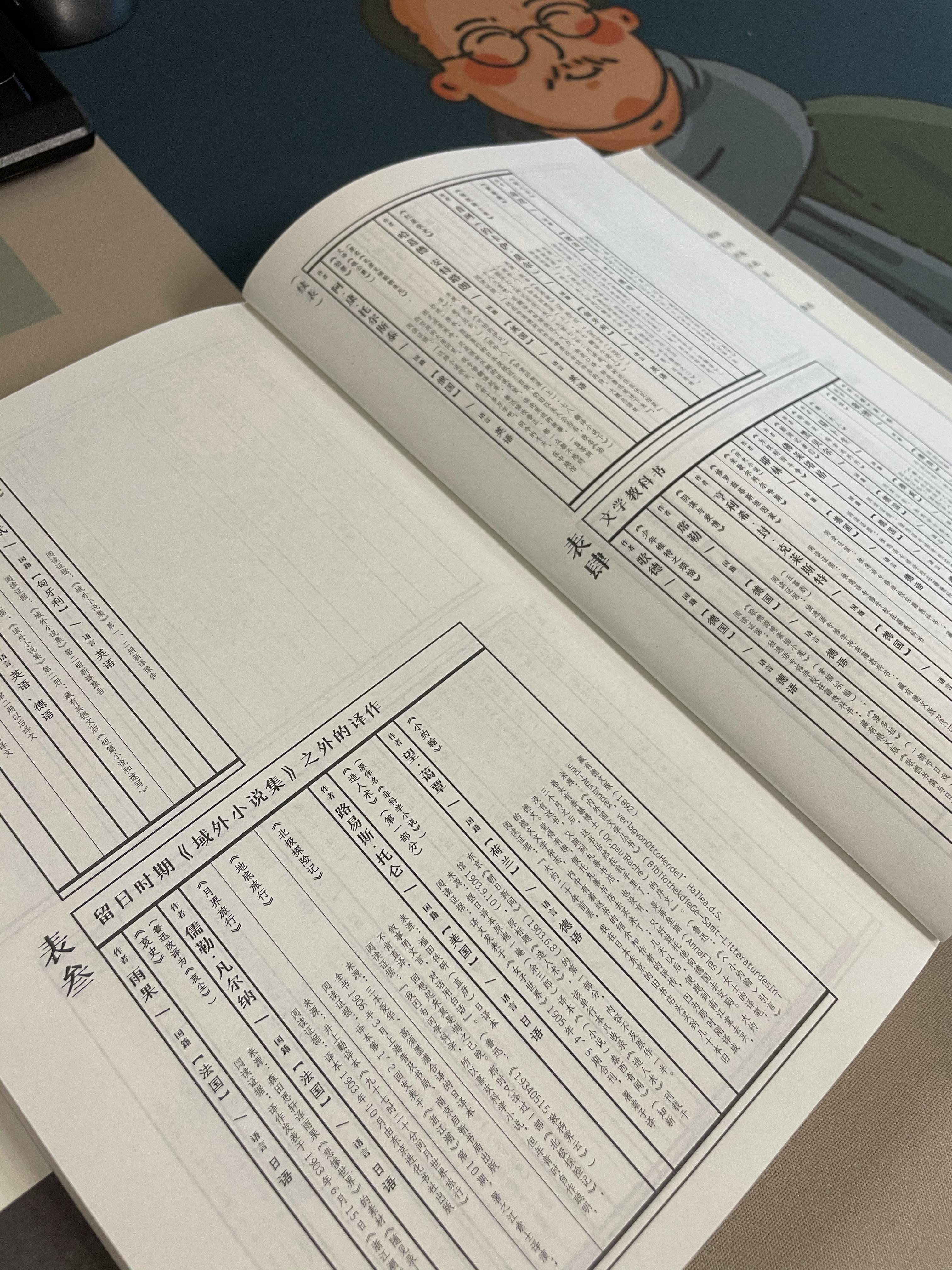

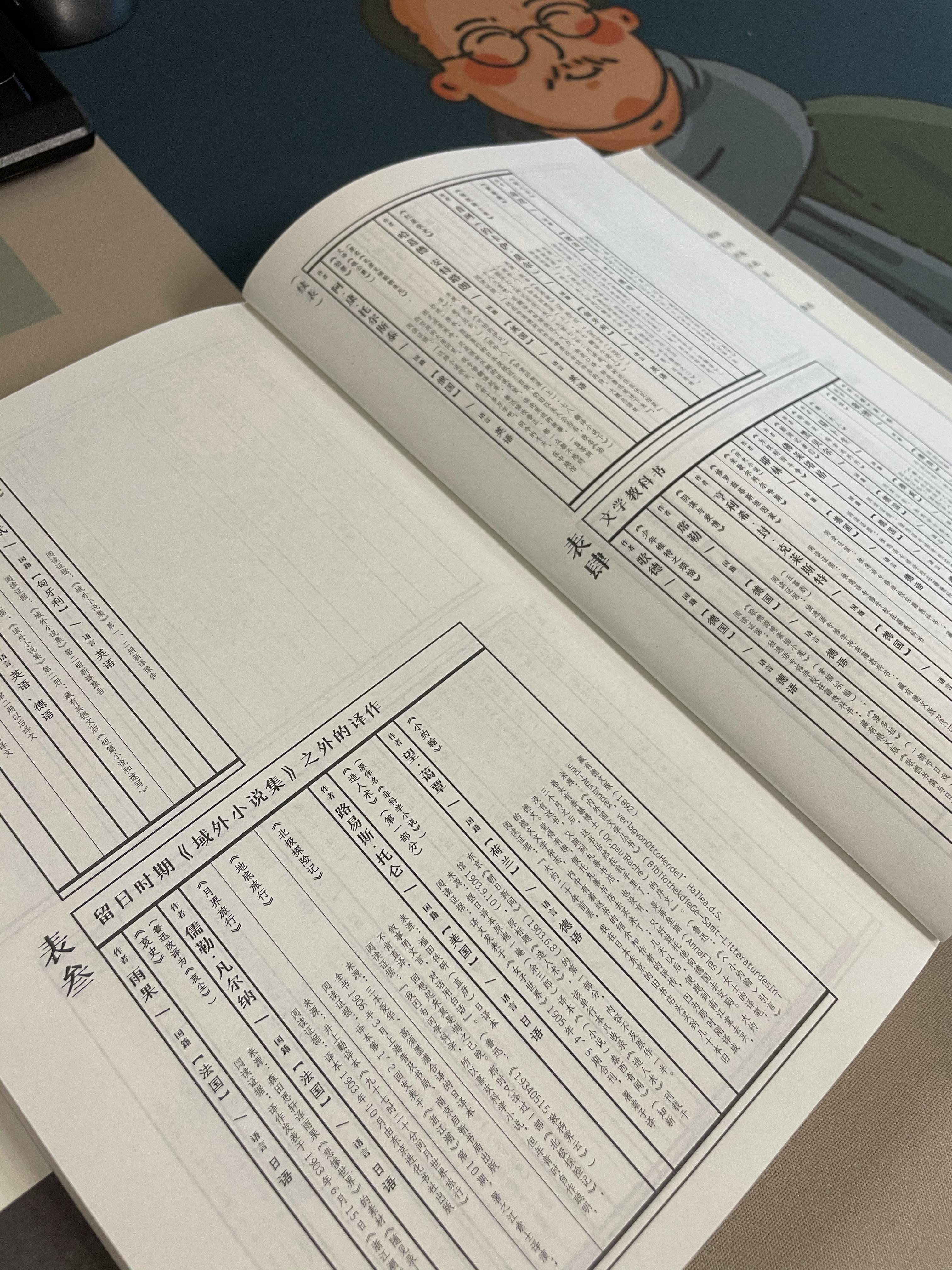

它就是《他山之石——鲁迅读过的百来篇外国作品》。

作者陈漱渝、姜异新也是业内大神,其他不细说了,都是鲁迅博物馆的工作人员。

梳理一下从书中get到的几个点:

No.1

鲁迅先生自小接受私塾教育,青年时留学海外,回国后又身兼数职,为什么作者笃定这百来篇外国作品,才是对他影响至深的呢?

对鲁迅先生的研究进行了也有100多年了,作者为什么敢下这么大胆的结论呢?

姜异新先生的一篇长文,也就是本书的第一部分——《留日生周树人文学阅读视域下的[文之觉]》,很好地解释了这一点。

鲁迅先生说自己“留心文学”,是在1906-1909年在东京从事文艺运动的时候。

此时,整个留日学生群体,对文学都没有兴趣。而鲁迅先生敏锐地感觉到,文学可以给当时的中国,带来新思想新气象。

他说自己的创作“大约所仰仗的全在先前看过的百来篇外国作品”。

经过大量阅读、筛选和翻译,鲁迅先生曾选出“小半”“恰恰自己爱看的”作家,写在《我如何做起小说来》一文中。

结合先生后来的作品,和阅读的习惯,作者才确定了这些少而精的百来篇作品。

No.2

又有才又傲娇又可爱的鲁迅先生,都读过啥书?为什么说这些书影响了他的根本思维,甚至往后的一生?

迅哥儿的书单包括但不限于以下几位文豪的书:果戈里:用谐笑之笔,记悲惨之情

安特莱夫:神秘幽深

迦尔洵:悲世甚深

显克微支:警拔锋利

夏目漱石:低徊超绝

森鸥外:清淡腴润

裴多菲:率纵言自由,诞放激烈

……

但是要说明的是,凭这一本书,看到周树人成为鲁迅的秘密,那是不可能的。

先生兼具敏锐的觉察力、哲学沉潜和文化深思,又极具创造力。

除却天赋、热情与使命感。时局、经历、创作环境……太多的因素,造就了一位文学巨匠。

但说阅读改变了他的根本思维,是恰当的。

而且无论如何,我们可以从两位作者的研究中,窥见一些阅读和写作“术”层面上的秘密。

No.3

从书中我总结出了这几点,不仅能更好地看到阅读是从哪些方面改变鲁迅的,也是我们普通人可以学习的部分。

1??自小养成读书的兴趣和习惯

一个从不爱看课外书的孩子,长大后自觉持续读书学习的概率不大。先生从小便喜欢搜罗一切报刊书籍,寻找喜欢的文章来读。这是一个人先天的优势,而且是可以养成的优势。

至于读什么,感兴趣就好。可以公开发行的,都有可读的价值,遵从兴趣。

这一点既可以作为培养孩子的方法,也可以成为提升自己的利器。

2??阅读方式

先生的阅读方式,一句话概括就是随心所欲,沉浸式阅读。

什么是沉浸式阅读?就是完全专注地,把自己投入到书中。

可以泛读,鲁迅先生也有随便翻翻,没有本本都细看的时候。

还要精读,挑灯伏案,手指默念,眼到,口到,心到,手到,脑到。上学时老师强调过,读书五到)。

3??阅读方法

·广泛浏览可找到的资源。

先生在当时能接触的资源有限,但他尽可能搜罗了一切可读的书籍报刊。图书馆、书店、博物馆、一切熟人的藏书,他是不放过一处的。

我们现在如果想要寻找资源,只要有心,实在是太容易了。找到一切想读的,快速浏览。

·有目的地选书。

先生致力于开启民智,摆脱传统文学魅影,引入诚挚刚健清新的异域之声,健全和丰富人民的思维。所以,他的书单以外国小说居多,并对蕴含"漠"和"默"意味的小说格外推崇。

我们读书,也可以带着目的去读。致力于提升某一方面的能力,就多选择相关的书和资料来学习。

·不膜拜经典,不追随所谓正宗,这是先生一以贯之的姿态。

·先生用过的一些方法。

做剪报。

先生做的剪报现存两本,一本是同时期作家和自己的作品剪报,一本是日译俄国小说合订本。这两本剪报,先生时常品读。对于喜欢的文章,先生经常装订成册,重新改装收藏。

系列读书。

先生喜欢屠格涅夫的散文诗,便一口气购读了大量收有屠格涅夫诗选的德译本,反复品读品读。

阅读之后,结合实际,内化成自己的知识。

先生在成为一个合格的读者后,回国工作,用生命持续体验作品中的情绪、思想,而后才会在一个历史契机的偶然激发下,小说家鲁迅横空出世。《觉醒年代》中,鲁迅创作《狂人日记》的名场面可说明这一点。

1881年9月25日,周树人出生。

1918年5月15日,《新青年》四卷五号,一篇日记体短篇小说《狂人日记》,在新文化同人圈和各大学校饿点燃了一枚炸弹。

伴随着巨响,鲁迅先生横空出世。

今年是先生诞辰140周年。这本书也是一次复盘,和怀念。

自诩为新青年的我们,不妨借这本书,更贴近鲁迅先生一些。

好让火光映进心里,更多一些。