为什么非洲资源这么丰富却这么落后这么穷?

希望可以从历史和地理的角度分析现在是高二学生

这是个复杂的问题,它不是由单一的某个原因决定的。

如果你是一个清朝人,你来自于中原的某个省份,你跋山涉水来到100多年前的非洲,你可能觉得他并不落后,还会惊讶于当地的繁华。那时的阿尔及利亚到处都是法国人,到处可见法国的餐厅和教堂,法国已经把这里当本土来治理,当地已经有了100多万的法国移民,他们已经脱离了法国本土,在法国本土已无财产,完全定居在了这里。法国政府还拿出577个议会席位中的27个席位给了阿尔及利亚的法国人移民和土著穆斯林。

美丽的非洲圣母院,坐落在阿尔及利亚首都阿尔及尔城,遥望着地中海对岸的法国本土。

美丽的非洲圣母院,坐落在阿尔及利亚首都阿尔及尔城,遥望着地中海对岸的法国本土。

阿尔及利亚首都阿尔及尔城,坐落在静谧的地中海旁边。

阿尔及利亚首都阿尔及尔城,坐落在静谧的地中海旁边。

你到了南非或津巴布韦,你会发现这里妥妥的是一个白人的世界,简直像到了澳洲或新西兰,这里气候宜人、不冷不热。这里从17世纪大海航时代已经有荷兰人移民到了这里,他们在这里繁衍生息形成了一种特殊的白人群体,叫布尔人。后来英国打败了荷兰,继承了这里白人的政治权利。

南非行政首都?比勒陀利亚的白人小孩

南非行政首都?比勒陀利亚的白人小孩

如果你是一个元朝人,来到了600多年前的非洲,在这个时候,当时都俄罗斯还属于一片荒蛮之地,欧洲处于中世纪的末期,还没有发现美洲。

你来到了马里,这里正处于马里帝国的统治,统治这里的皇帝叫坎库·穆萨,他是个很有钱的人,他曾经带着一个一万多奴隶的驼队去圣城麦加朝圣,平均每个人都带着2斤多的黄金。

坎库·穆萨和他的驼队

坎库·穆萨和他的驼队

他在经过埃及的时候,进行了大规模的采购活动,当时开罗的金价一下子掉了10%。直到13年后,开罗的金价才得以恢复。这个时候埃及已经有了很多欧洲人出没,所以他的事迹就被记录了下来,流传至今。而廷巴克图,就成了一个充满黄金的一个神秘之地。

廷巴克图的位置

廷巴克图的位置

当代廷巴克图,图中的清真寺是用泥巴和木头所做,没有用任何水泥和钢筋,属于当地的特色

当代廷巴克图,图中的清真寺是用泥巴和木头所做,没有用任何水泥和钢筋,属于当地的特色

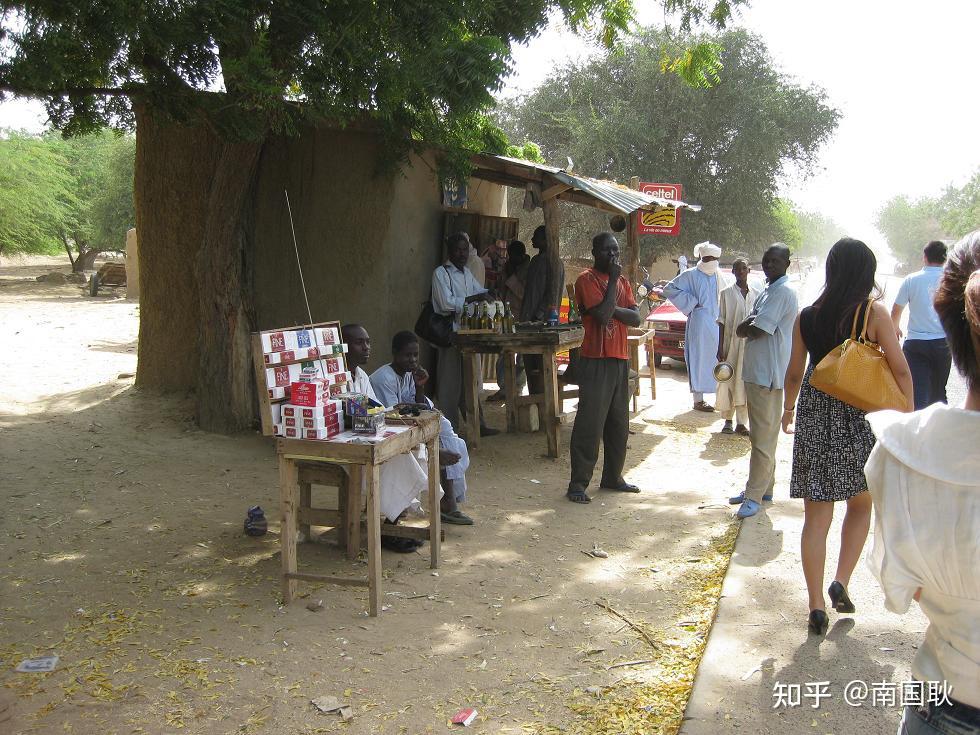

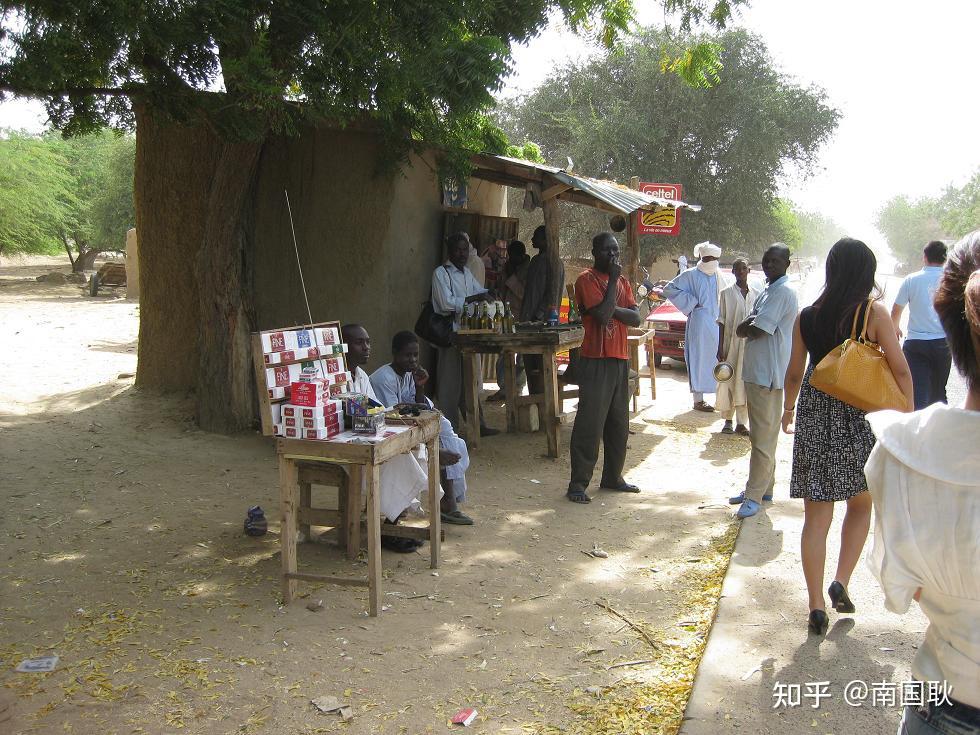

马里的一个小集市,摄于2011年

马里的一个小集市,摄于2011年

当下的世界史主要是亚欧大陆的历史,美洲、非洲这些大陆也曾有过灿烂的历史,但绝大多数未记录下来。

非洲这边土地上也曾有过灿烂的文明。别的不说,在埃及,6000年前法老的遗迹金字塔至今都矗立在那里,摩西带着希伯来族裔逃离法老的统治,前往流淌着奶和蜜的迦南之地——上帝应许之地,也被记录在《圣经·出埃及记》里。

埃塞俄比亚也曾有辉煌的历史,埃塞俄比亚帝国(Ethiopian Empire)又称阿比西尼亚(Abyssinia),是1270年到1974年期间非洲东部的一个国家。是当代东非国家埃塞俄比亚联邦民主共和国和厄立特里亚的前身。

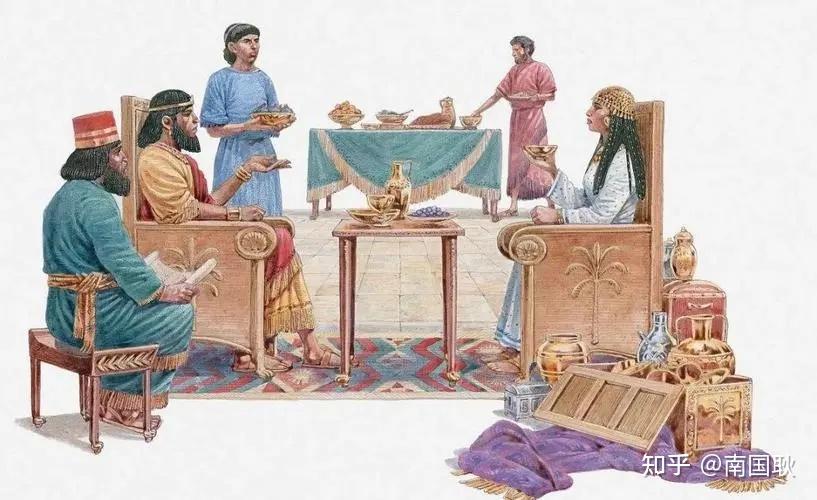

埃塞俄比亚帝国以前叫所罗门帝国,号称是所罗门大帝和示巴女王的后羿,所罗门大帝是《圣经》里记载的一个犹太人伟大的王,执政时期致力于商业发展,建立了一个很富裕的王朝。示巴女王是《圣经》中略用文字提及的人物,在传说中,她是一位阿拉伯半岛的女王,在与所罗门王见面后,慕其英明及刚毅,与所罗门王有过一场甜蜜的恋情,并生下一个孩子。可以想象以前埃塞俄比亚对商业的重视,和社会的富裕。

画家根据圣经故事画的所罗门王和世巴女王

画家根据圣经故事画的所罗门王和世巴女王

曾经的埃塞俄比亚不像今天,曾经的埃塞俄比亚是一个拥有海洋的国家,它的领土包括当今的索马里和索马里兰,不像今天成为了一个完全的内陆国。

埃塞俄比亚是个基督教国家,这是当地很有名的岩石教堂

埃塞俄比亚是个基督教国家,这是当地很有名的岩石教堂

除了埃及和埃塞俄比亚,非洲大地上还出现过很多其他灿烂的文明,比如在马里就曾出现过加纳、马里、桑海三大帝国。在乌干达也出现过布干达王国。在南部非洲,大概在当今的津巴布韦的这个地方,也曾出现过一个叫大津巴布韦的文明。

大津巴布韦遗址

大津巴布韦遗址

非洲主要离亚欧大陆主流文明太远了,非洲曾经这片大陆上曾经出现的灿烂历史和王朝,但我很少记录在史册里。

除了中国国内历史,我们了解的世界史主要都是亚洲、欧洲、中东、北非的历史,那些逐鹿中原(亚欧大陆)的伟大帝国,比如古埃及帝国、巴比伦王朝、古波斯帝国、马其顿亚历山大帝国、罗马帝国、阿拉伯帝国、奥斯曼土耳其帝国等等都出现在亚欧大陆和北非靠近地中海的一片土地上,而非洲大部分区域的历史好像是被人类遗忘了一样。

正如假设中国没有秦始皇的焚书坑儒,可能我们现在能看到很多很多的中国上古时期历史资料。

假如没有2000多年前罗马帝国的入侵战争中,一枚战争中不长眼的火箭烧毁了伟大的、亚历山大大帝收下的将军托勒密一世建立的亚历山大图书馆,我们可能会了解到那里可能蕴藏的更多非洲的历史信息。

我们从古代穿越回来,回到近现代。你在了解非洲的时候,你会发现他非常地奇特。

非洲是个很奇特的地方,在近代的非洲这里盛产文盲总统,他们不一定一点字都不识,只是说他们的言论、举止让正常人听到、见到会觉得很不正常、很白痴。

文盲总统第1名:冈比亚总统贾梅

如果你打开地图看到非洲西海岸,我们可以看见有一个叫塞内加尔的国家。而塞内加尔里面有一条内河叫冈比亚河。把冈比亚河包围起来的,不仔细看都看不出来是个国家的这个地点就是冈比亚了,形状很像一条蚯蚓,从塞内加尔“穿肠过”。

冈比亚国家的名字就是因冈比亚河才得名的。面积只有1.1万平方千米,人口有两百余万,是个多民族国家。

十六世纪,英国人和法国人的商船陆续经过这里,在海岸建立了贸易站,用武器和纺织品换一些当地的土特产。随着北美和西印度群岛的种植园对奴隶劳动力的需求增加,冈比亚和塞内加尔这块也成为了英法主要的奴隶来源之一,俗称黑奴。

塞内加尔奴隶岛——戈雷岛

塞内加尔奴隶岛——戈雷岛

这块土地本来是英法两国共管的,随着奴隶生意越做越大,分土地成了一个最大的问题。英法两国对这片土地争夺了近百年。法国趁着英国在应付美国独立战争的时候,成功占领了塞内加尔。把冈比亚这条小蚯蚓留给了英国。当时两国约定,英国的军舰沿着冈比亚河前进,只要在军舰大炮射程范围内的地方,都归英国,所以就形成了现在我们所看到的地图上的冈比亚这样的形状。

冈比亚国家虽然小,但是经常出那种敢于口出狂言的总统,比如2007年,冈比亚为了和中国台湾保持所谓的“外交关系”,对外宣称:“如果中国大陆武统台湾,冈比亚会派遣海军陆战队协助台湾击溃解放军,并且同时表示冈比亚有把握在24小时内占领整个中国大陆。”

而冈比亚的军队总编制也就1000人左右,海军更是只有几艘快艇以及不满100人,这敢口出狂言的本领放眼全球也是没谁了。

文盲总统第2名:乌干达总统阿明

这是一个敢于向英国女王要小内内,敢吃人肉的总统。

他曾暗恋英国女王,并发电报给女王说:“如果你想了解一个真正的男人,就到坎帕拉(乌干达首都 )来吧。”女王过生日时,他求女王将旧内内送给他。他自封为“苏格兰王”,要将苏格兰从英国魔爪中救出来。

他还称乌干达是地球的中心。他一生只上过4年小学,娶了13个老婆,养了50几个孩子。

有一部电影就是演的他——《末代独裁》,又名《最后的苏格兰王》。

电影《末代独裁》中的阿明

电影《末代独裁》中的阿明

阿明,出生于1925年左右,具体日子不详。他小时候家里很穷,是跟着单亲妈妈长大的。20岁左右参加了英国殖民军队,由于他高大强壮,又擅于巴结英国人,几年内不断升职。他对苏格兰的好感,大概也是这个阶段形成的。

1962年,乌干达独立,阿明由于种种原因成了总统奥博特的亲信。奥博特是乌干达国父是也,国家独立后当了4年总理、5年总统。在这个时期,阿明通过抱大腿顺利当上了乌干达武装副总司令,军权就是这样落入他手中的。

随着阿明权利越来越大,奥博特感受到了威胁,于是便上演了一出宫斗剧,结果是奥博特惨败。1971年,阿明发动了军事政变,成了乌干达的新任总统。

刚当上总统那段时期,阿明得到了乌干达人民的热烈拥戴。他经常参加普通人的集会,并发表热情的演讲,给他的民众画大饼。他还在不同部族里选妻子,以获得各个部族的支持。

电影《末代独裁》剧照

电影《末代独裁》剧照

不过好景不长,他的本性便一点点暴露出来了。

他因为担心奥博特造反,在乌干达展开了大屠杀,不仅杀光了奥博特所有的支持者,甚至连与奥博特同姓的人也都杀害了。他当总统8年,共杀了10~30万乌干达人。

他特崇拜希特勒,排挤亚洲人,那个时候他赶走了乌干达所有的亚洲人(主要是印度人),并像流氓一样抢走了他们在乌干达的财产,而乌干达的经济也就此变得萧条。同样的,他也排挤知识分子。

阿明冷血残暴到令人发指,他曾公开承认:“我吃过人肉,人肉像豹子肉一样细嫩鲜美。”

他有一个妻子曾大胆出轨,他便杀了这位妻子并分尸,然后将部分尸体摆在桌子上,以警告自己的孩子和其他妻子。据说他杀了那位情夫并吃了他的肉。在《末代独裁》这部电影里,我们能看到他残忍杀害了妻子,并将尸体的胳膊和腿对调了,也是相当恐怖。

真实的阿明

真实的阿明

阿明的种种暴行使得乌干达怨声载道,矛盾已经渐渐激化到不可调和的地步。为了转移矛盾,1978年,阿明联合卡扎菲,发动了对坦桑尼亚的侵略战争。然而,这次阿明可是惹到了不该惹的人,坦桑尼亚的部队可是有着“非洲解放军”的外号,他们当中很多军官都曾经到中国的军校学习过。

不出意外,乌干达军队一败涂地,阿明彻底失势。自知回天无力的阿明匆忙收拾了自己的财物,开始了流亡生活,他先是带着自己的四个妻子,数名情妇以及二十多个子女跑到了利比亚,寻找卡扎菲的庇护,后来因为和当地警方发生冲突,阿明离开利比亚,几经辗转之后,定居沙特阿拉伯。

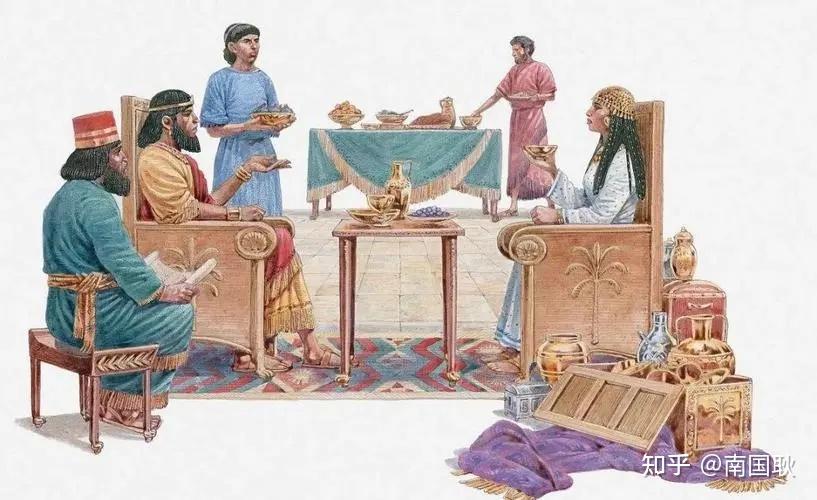

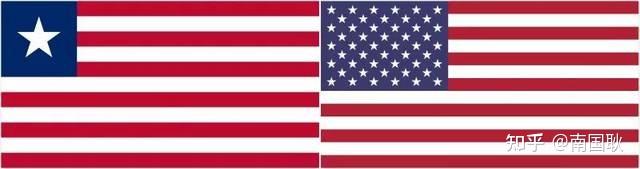

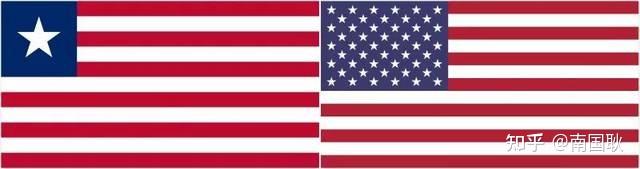

非洲有一个国家,它是完全按照美国的模样而建设的国家,它就是利比里亚。它的宪法模仿了世界上最好的宪法之一——美国宪法,它也有行政、司法和立法三个相对独立的权力机关,总统和议员靠选举上台。

左边为利比里亚国旗,右边为美国国旗

左边为利比里亚国旗,右边为美国国旗

在非洲漫长的历史中,只有两个国家真正的是保持着独立,而没有被西方殖民,这两个国家,一个是埃塞俄比亚,另外一个就是小国利比里亚。

利比利亚这个国家本来不存在,它的出现得益于英国、美国、法国三国发动的“回到非洲”运动。在这个运动中,同时产生了三个国家:塞拉利昂、利比里亚和加蓬。

塞拉利昂、利比里亚和加蓬

塞拉利昂、利比里亚和加蓬

19世纪的时候,随着贩奴运动的退潮,欧美一些国家开始探讨贩奴运动所造成的一些社会和人权问题。当时社会普遍认为贩卖奴隶是非常不道德的行为,所有的奴隶都应该被解放。但是这么多的奴隶被解放到社会中,一定会产生一些社会伦理问题。

比如当时在英国就有一种现象,就是英国的下等女人很喜欢和黑人,基于一些下流地难以启齿的原因。如果这种趋势发展下去,英国的人种一定会非常复杂,这些下等女人会为黑人生下一大堆的黑崽子,这些混血儿童会将英国变成一个类似于葡萄牙人和摩尔人一样肤色的混血国家,英国人自认为高贵的血统将不复存在。

当时欧美的政治家们面临着一个巨大的难题:这些黑人奴隶如果不被解放,那是不道德的,整个社会会给他们压力;但是如果将他们就地解放,就会面临一大堆的社会问题,那这些黑人奴隶该怎么处理呢?他们认为这些人绝对不能留在欧洲,需要把他们给遣返回去。遣返到哪里呢?他们想到了一个地方——黑人原来的老家非洲。

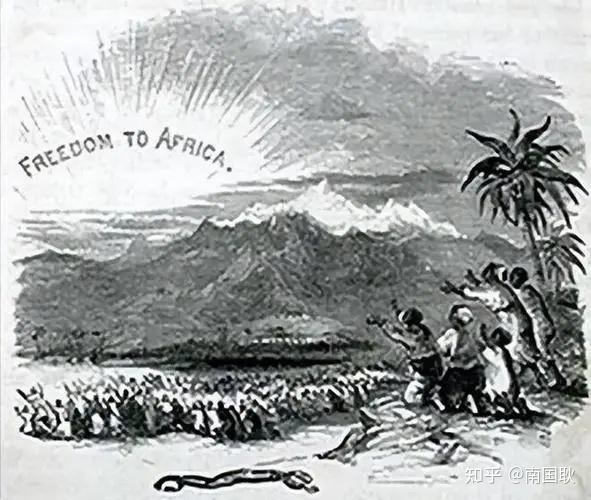

美国知名协会当时做的号召黑人回非洲的宣传画

美国知名协会当时做的号召黑人回非洲的宣传画

1787年,英国人开始动手了,他们弄来了两艘船,将400多名黑人弄到船上运往非洲,他们选择的目的地就是现在的塞拉利昂。这艘船上有工匠,也有职员,还有他们的家属,甚至还有妓女。

到了塞拉利昂的海岸,英国人给他们落脚的地方起了个名字——自由城。结果第2年,来的这400多人死的死、逃的逃,最后只剩下了130多人。由于他们是外来人口,他们的到来,打扰了当地的土著黑人的生活。几年后,当地的土著联合起来,一把火烧了自由城。

英国建设黑人天堂国度的计划就这样失败了。塞拉利昂也就成为了英国的一个普通殖民地了。

法国人也遣返了一部分黑人到非洲,落脚的地方就是现在的加蓬,但是他们也没有坚持下去,加蓬最后并入了法属中非。

“回到非洲”运动,美国人的版本就是利比利亚,这是“回到非洲”运动唯一的成果。美国的“回到非洲”运动由美国殖民协会主导,该协会由成立于1816年,由白人废奴主义者、神职人员和奴隶主在内的不同利益集团组成,他们研究该把黑人遣返非洲何地。

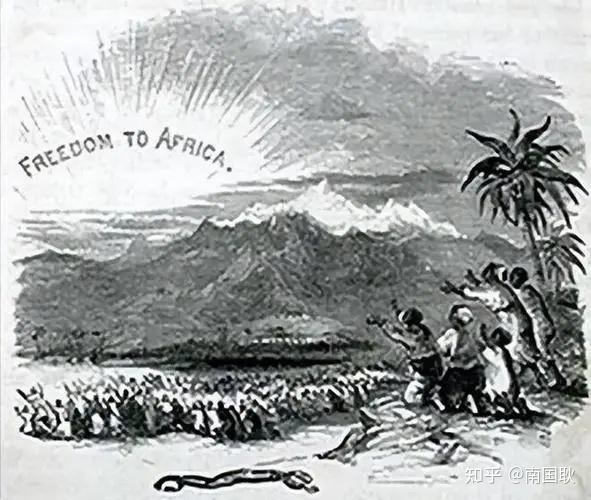

描绘美国殖民协会遣返自由黑人的版画

描绘美国殖民协会遣返自由黑人的版画

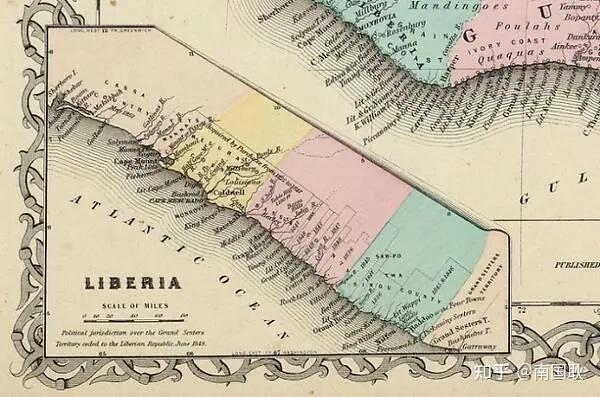

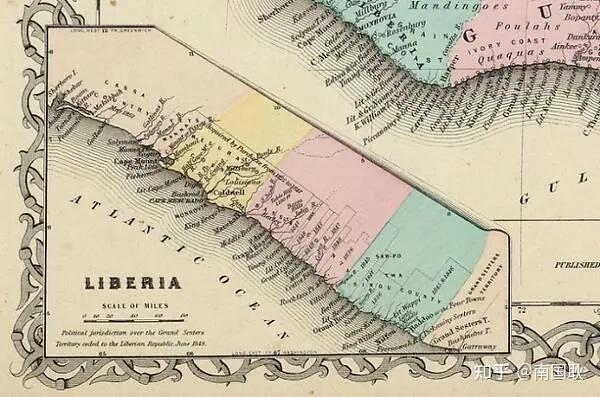

最初的利比里亚仅为沿海一带

最初的利比里亚仅为沿海一带

利比里亚的选举制度、宪法都是从美国借鉴而来的,国名利比里亚(Liberia)来自于英文单词“Liberal”(自由)。首都蒙罗维亚(Monrovia)的名字来自于当时的美国总统门罗(James Monroe)。

1821年,美国人用枪指着当地酋长的头,逼迫酋长出售蒙特塞拉多角,建立了现在的利比里亚首都蒙罗维亚。1825年,美国人故技重施,他们强行购买或租赁了利比里亚沿海地区和内陆河流两岸的土地,建立了美国的殖民地。

美国人和当地酋长签订条约,将土地给美国人。作为回报,当地人得到三桶朗姆酒、五桶火药、五把雨伞、十双鞋、十根铁柱和五百根香烟等。

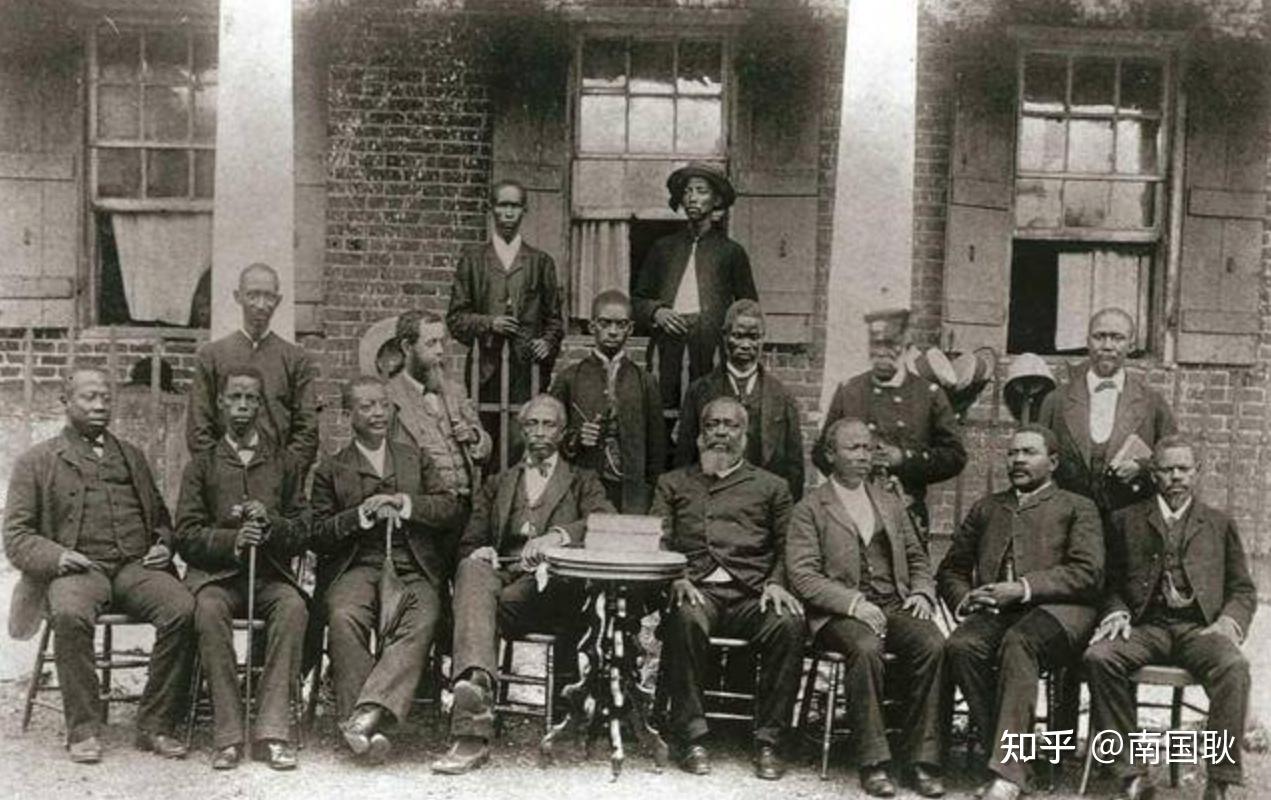

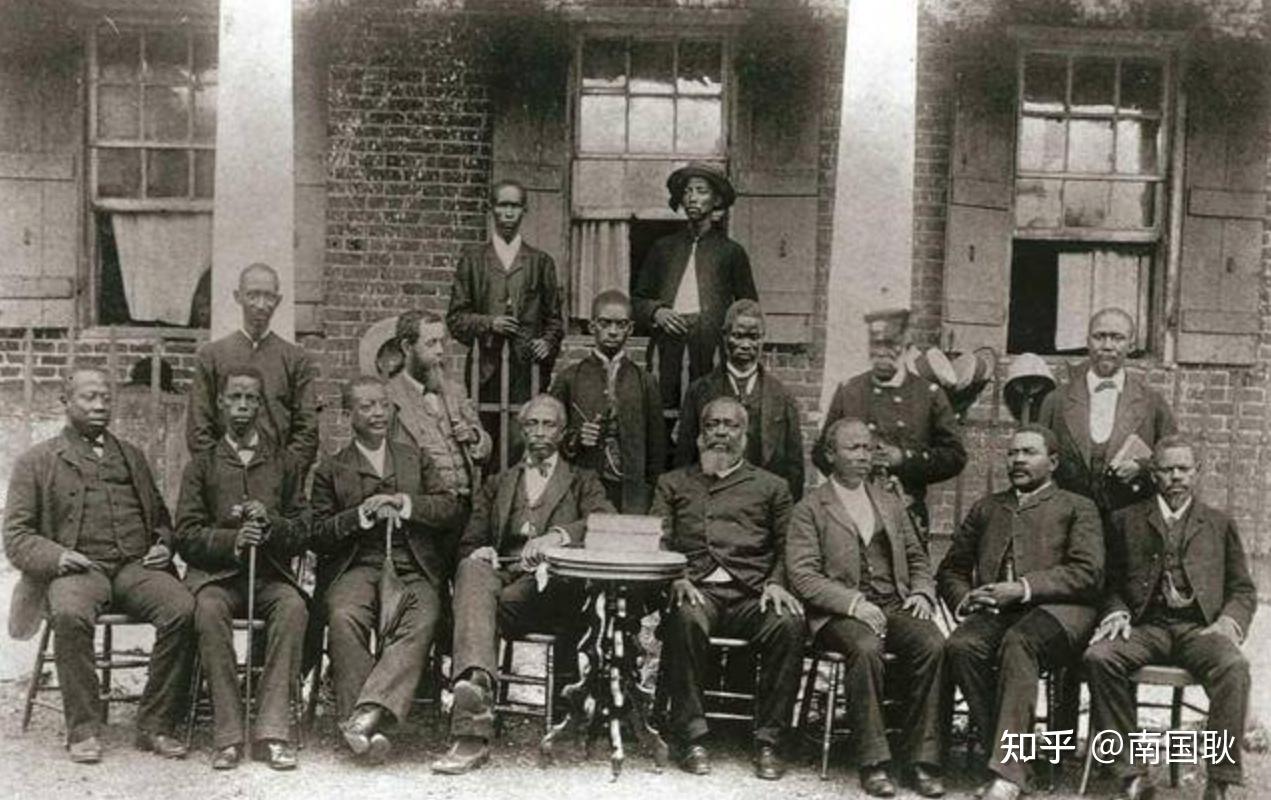

利比里亚早期美国黑人

利比里亚早期美国黑人

利比里亚在1847年开始建国之后,整个国家就在这样的秩序下维持了100多年。但利比利亚一直有一个政治隐患,就是那些从美国来的黑人将自己与当地的土著黑人隔离起来。他们的行为举止、社会活动,都表现得像一个不伦不类的美国人,而拒绝融入当地。

在政治上利比里亚的统治一直控制在美国移民的后代中,他们的人数只占全国总人数的1%,但是不管是选举还是民主都局限在这些人的内部,其他99%的人都没有机会参与。

美国黑人强迫土著在农田或种植园里劳动,国家财富基本上集中在美国黑人手里。

几十年来,他们剥夺了大多数利比里亚土著人的公民权、投票权和政府职位。政府主要政要、公务员和外交官基本上都是美国黑人在担任。

土著人民直到1904年才获得利比里亚公民身份,1944年才被授予投票权。然而这项权利仅限于少量富人或支付房产税的人。

而且为了维护少部分人的利益,美国黑人对内实行种族隔离,很少有美国黑人和利比里亚土著通婚。

当地土著长期敢怒不敢言,他们把美国黑人视为白人。

到了1979年利比里亚第二20任总统托尔伯特时期,整个国家出了很大的问题。1979年,总统托尔波特当选为非洲统一组织的主席,利比里亚也将承办该年度的非洲首脑会议。世界上许多国家在主持国际会议时,都会在国内大肆铺张浪费,不惜增加人民的负担,可能引起民愤。

但在这一年,在托尔波特的大力支持下会议办的非常的隆重和成功,但是非洲首脑怎么也想不到,就在第2年,利比里亚就乱了套。

首先是一个土著出身军人多伊发动了政变,托尔伯特总统被逮捕,被捕后他被挖出了内脏和眼珠,尸体被扔在了大街上。后来多伊为了维护统治,对本国人民进行大规模的镇压,利比里亚陷入的内战,反对多伊的是军阀泰勒。

利比里亚第一个土著黑人总统——多伊

利比里亚第一个土著黑人总统——多伊

军阀泰勒的形象也出现在一个电影中,就是尼古拉斯凯奇主演的《战争之王》,电影中利比里亚总统安德烈就是以泰勒为原型塑造的。

利比里亚的第一次内战持续了8年,导致了40多万人的死亡。1997年双方达成了新的选举协议,选出了泰勒作为总统,但是一年之后又持又发生了内战,这次内战持续了4年多,又有15~30万人死亡,泰勒在国际压力下不得不流亡。利比里亚才再次进行选举,再次恢复平静。事实上一直到2006年,利比利亚才进入一个较为和平的时期。

如今的利比里亚

如今的利比里亚

这里要提到另外一部电影《卢旺达饭店》,他就是以卢旺达大屠杀种族大屠杀以故事背景拍出来的一部电影。

卢旺达这个地方曾经是欧洲的一个蕞尔小国——比利时——的殖民地,但它不是比利时政府的殖民地,而是这个属于比利时当时的国王的私人财产。

卢旺达有两个民族:图西族和胡图族,其实他们属于同一个民族,他们的祖先都是班图人。当班图人来到这个地方后,在习俗上开始与其他地方的班图人进行分化,在这里统治阶层之间相互通婚,形成了图西人群体,而被统治阶层则被称为胡图人。类似于西方的贵族和平民,但是西方的贵族再尊贵,但是他们从来也不认为自己和平民属于不同的民族。虽然他们也属于不同的阶层,但是这时候两个民族还是可以相互通婚的。

比利时殖民者

比利时殖民者

后来比利时人到来卢旺达,胡图族和图西族之间微弱的平衡就被逐渐打破了。1935年,比利时统治者在卢旺达引入一项新的身份证制度,即按财产划分卢旺达人究竟属于胡图族还是图西族。如果家中有10头牛就是图西族,不满10头牛就是胡图族。然后图西族就拥有各种特权,子女享受精英教育,学习如何管理这个国家。而胡图族则成为天生的贱民,法律中的条条框框主要就是针对他们而制定,他们的子女学习各种劳作技能,以及如何遵纪守法。

比利时引入的身份制度改革将卢旺达的阶层彻底固化。原本胡图族人还可以通过个人努力实现阶层跨越,可自从这项身份制度推出后,胡图族和图西族的身份便以法律形式被确定了,再想跻身精英阶层就成了无法逾越的鸿沟。更让胡图人难以接受的是,身处统治阶层的图西人推出了诸多法律条款,其目的只有一个,即加强图西族的统治地位。比如不允许两族通婚,胡图人殴打图西人要被处死,图西人殴打胡图人只要罚款等等。如此一来,胡图族和图西族之间就成了阶层对立,彼此仇视的两个群体了。

根据19世纪末的《西非会议》,德国得到了东非地区为殖民地,向来以“严谨”著称的德国人在殖民地开始研究人种,最后按照个子高地和颅骨的宽窄让“胡图族”和“图西族”正式分开,高大一点的“图西族”在生物进化上比矮小的胡图族先进,于是人数仅有10%的图西族成为白人在卢旺达的代言人,组成卢旺达政府,统治8

根据19世纪末的《西非会议》,德国得到了东非地区为殖民地,向来以“严谨”著称的德国人在殖民地开始研究人种,最后按照个子高地和颅骨的宽窄让“胡图族”和“图西族”正式分开,高大一点的“图西族”在生物进化上比矮小的胡图族先进,于是人数仅有10%的图西族成为白人在卢旺达的代言人,组成卢旺达政府,统治8

卢旺达虽然是比利时的殖民地,但是它也是有国王的。比利时人在统治的初期依靠国王在进行统治,但是到了末期。他们认识到胡图人的政治意识已经崛起,胡图人又是这个国家的人口的大多数,他们开始支持胡图人,这一起来这一系列的改变,就最终颠覆了图西人的统治。

1960年,比利时支持卢旺达举行全民选举,结果人口占绝大多数的胡图族自然击败了图西族,从而掌握了政权和军队。

胡图族上台后立即展开对图西族的清算,大批图西族精英纷纷出逃到邻国避难,而留在卢旺达国内的图西族则成为受压迫对象。因此,胡图族和图西族的地位虽然发生逆转,但两族之间的矛盾依然存在,而且越来越尖锐。

逃出卢旺达的图西族精英在乌干达成立了“卢旺达爱国阵线”,他们多次组织军队反攻卢旺达,想要从胡图族手中夺回政权。而卢旺达的胡图族内部也因政见不和以及争权夺利而产生矛盾,这就导致胡图族的统治形势不断恶化。

反映卢旺达大屠杀的电影《卢旺达饭店》剧照

反映卢旺达大屠杀的电影《卢旺达饭店》剧照

1973年,胡图族温和派领袖哈比亚利马纳通过政变夺取了政权。在此后二十余年执政生涯中,哈比亚利马纳一直试图缓和胡图族与图西族之间的矛盾,寻求两族共存的办法。然而以年轻人为主的胡图族强硬派并不买账,他们大肆宣扬两族仇恨,甚至号召胡图族拿起武器,杀光图西族。这就给后来的卢旺达大屠杀埋下了隐患。

1994年4月6日哈比亚利马纳在和布隆迪总统恩塔米亚马拉参加完在坦桑尼亚举行的首脑会议后的回国途中被不明火箭弹击中,包括两名总统在内的12名机组人员全部遇难,坠机事件发生后,总统卫队和政府军迅速行动起来,他们将政府中的图西人和温和派的胡图人全部杀害,同时在首都基加利附近设置路障盘查行人,一经发现是图西人,一律枪杀,愤怒的总统卫队甚至杀害了10名比利时的维和部队人员,为避免遭到更大的损失,比利时决定撤出卢旺达的所有维和部队,这直接导致在公共场所避难的图西人无法得到有效的保护。

卢旺达大屠杀

卢旺达大屠杀

不久后,普通胡图人也参加到了大屠杀之中,他们拿起镰刀、长矛、农具屠杀自己的图西族邻居、同学甚至是家人,在基加利东南的一处教堂里,前后就有2万人被杀,而在一座叫卡阳巴山的地方,六千多名逃难至此的图西人只有20人活了下来,这张大屠杀从4月7日持续到7月18日,历时100天,直到卢旺达爱国阵线攻入基加利,这场惨剧才算结束,在大屠杀过程中,每天都有约1万人死亡,这场大屠杀共造成100万人死亡,这绝对是二战结束后人类历史上最不堪回首的往事。

卢旺达大屠杀

卢旺达大屠杀

历史上葡萄牙里曾经发现了好望角后,在大航海时代中,一批一批的荷兰人坐船来到了南非。南非就成了白人最早耕耘非洲的一块地方,一度白人在南非人口20%以上。

南非的白人大概有400多万,占南非人口的不到10%。在1990年以前,南非的总统一直都是白人。在白人政权时代,南非一片欣欣向荣,这里曾是继日本之后,全世界发展第二快的国家,是一个妥妥的较为发达的经济体,还曾经制造出了6枚核弹。

在20世纪后半期轰轰烈烈的非洲觉醒运动中,南非也不能幸免,1990年白人总统德克勒克做了三个重要的决定,让这个种族隔离的国家再也没有回头路。

第一个决定是南非放弃核武器,成为一个无核国家;第二个决定是南非放弃对西南非洲(纳米比亚)的管辖权,让西南非洲独立;第3个决定是,他决定放弃南非的种族隔离制度,首先他做的是将黑人政党“非洲国民大会”( African National Congress,简称ANC)合法化,在逐渐将黑人参与政治合法化,直至建立种族联合政府。而他最最具诚意的象征性举动就是释放了关押了27年的ANC领导人曼德拉。

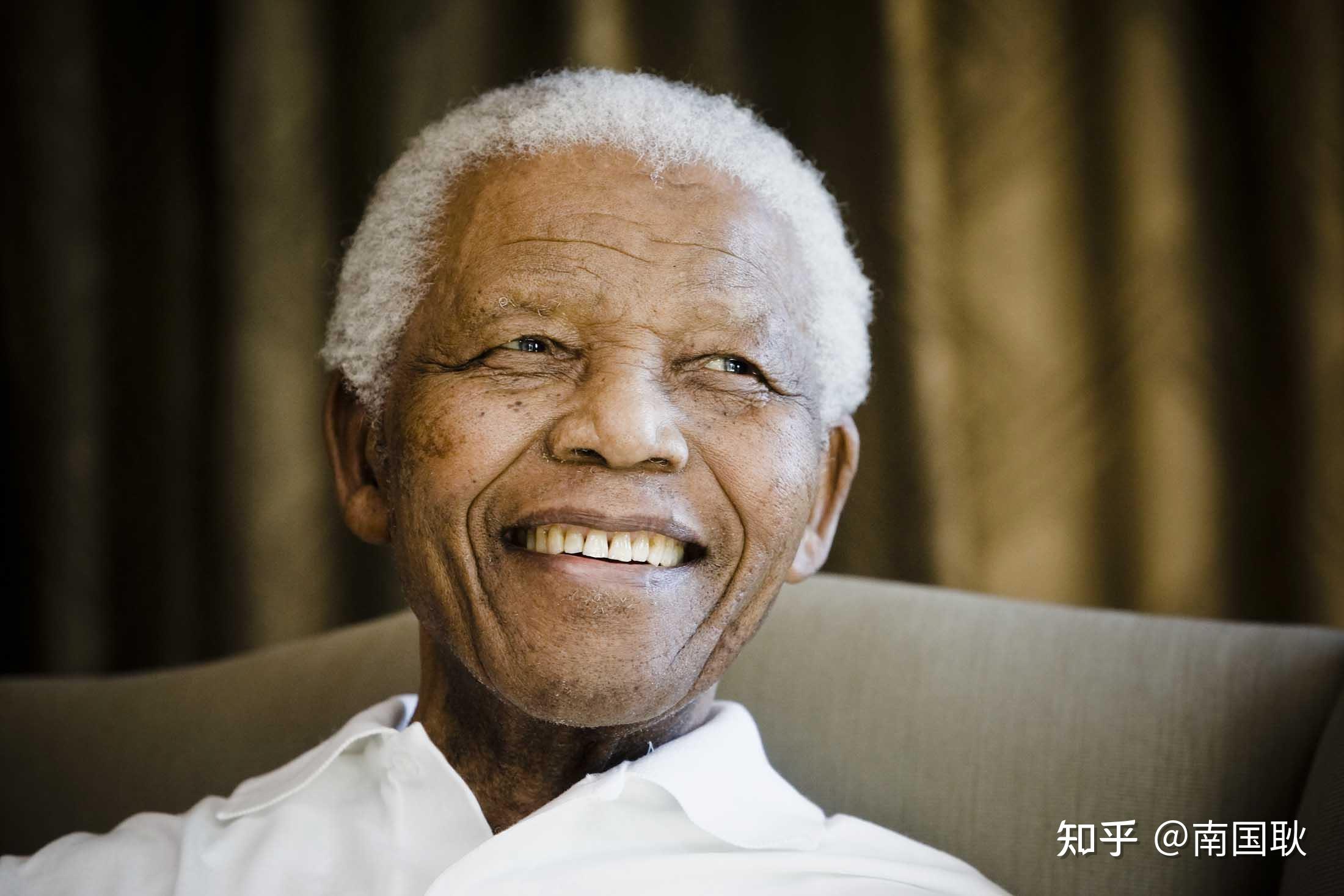

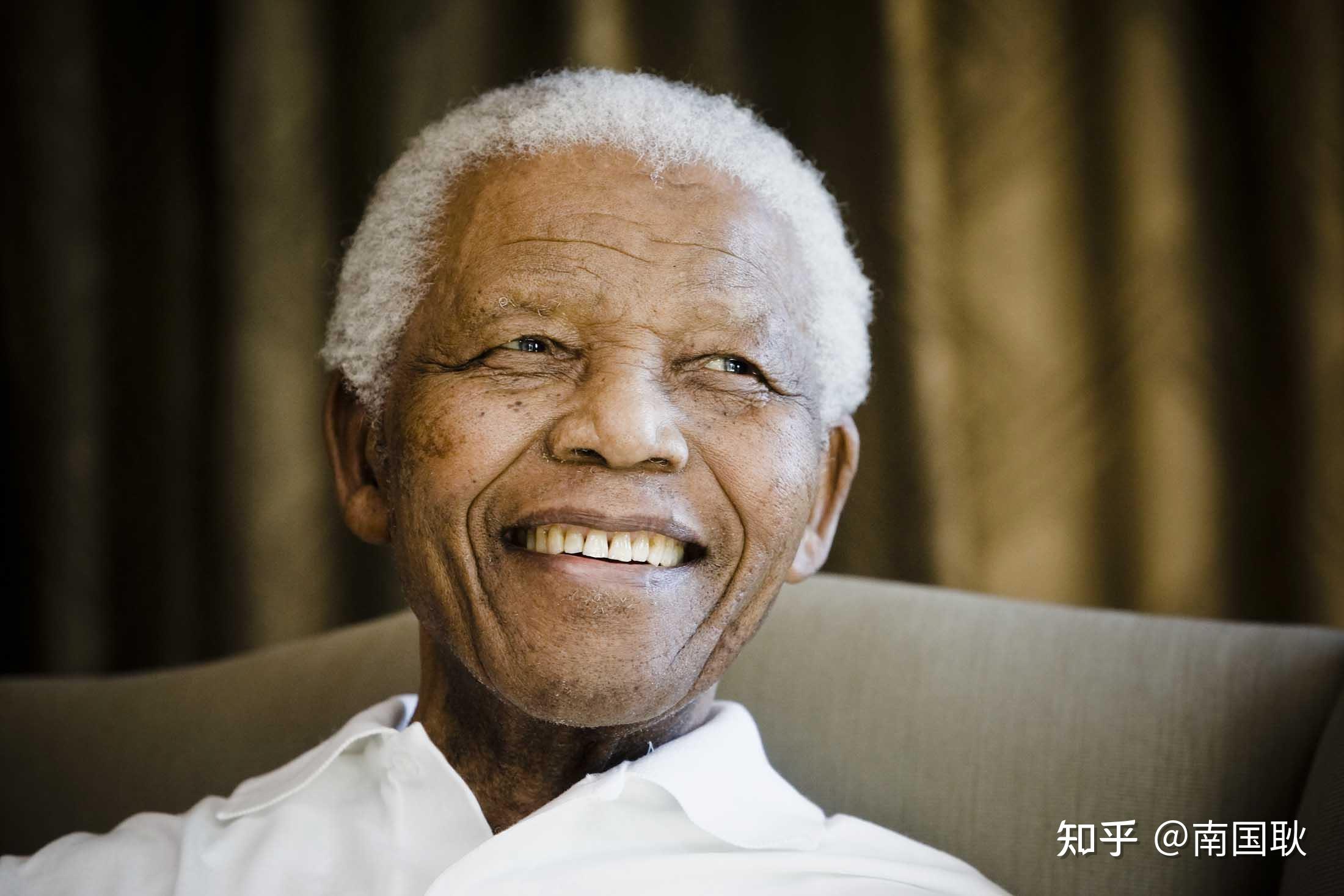

南非首位黑人总统——曼德拉

南非首位黑人总统——曼德拉

曼德拉被释放时,远在中国香港的Beyond乐队为他写了一首歌——《光辉岁月》,相信很多80后都会唱吧。

非洲是一个人种特别复杂的一个大洲,撒哈拉沙漠以北的非洲生活着的主要阿拉伯人和柏柏尔人。阿拉伯人和柏柏尔人长得有点像,柏柏尔人为主要生活在靠近沙漠的地方。他们是古代阿拉伯人征服北非的时候,不愿接受他们统治的当地人逃过去的。有点类似于我国台湾地区的汉族人和高山族人。

阿拉伯与撒哈拉以北的非洲绝大多数都受过法国人的统治,这里离欧洲很近,从古代就有了很发达的文明,开化较早。

这里有几个国家,像摩洛哥,突尼斯,都有欧洲后花园的美誉,欧洲人特别喜欢来这里玩。

我在阿尔及尔动物园遇到的一家人,他们是阿拉伯人

我在阿尔及尔动物园遇到的一家人,他们是阿拉伯人

但就是因为离欧洲很近,你会发现欧洲人对他们的钳制、影响是非常巨大的,尤其是在以前法属西非、法属中非的地方,现在当地的经济命脉还牢牢的控制在法国人手中。

阿尔及尔的喜来登酒店,很多欧美人在这里

阿尔及尔的喜来登酒店,很多欧美人在这里

在非洲和欧洲的咽喉要道直布罗陀海峡两边有两个特殊的城市,英属直布罗陀离那么小,还西班牙那么近,却属于英国,休达属于非洲,离摩洛哥那么近,却属于西班牙。这都是那段殖民时代留下来的痕迹。西班牙欺负不过英国,只好去欺负摩洛哥。

我在乍得出差的时候,住的是一家中国台湾人开的酒店,叫“吴家园”酒店,酒店的旁边就是法国人的机场,每天早上叫醒我的不是闹钟,而是从我头顶呼啸而过的“幻影2000”。一架架飞机看起来好像离我头顶也就百十来米,轰隆轰地呼啸而过。这里到处能见到法国人,甚至吴家园酒店的老板娘合札(她的名字)能如数家珍地告诉我们谁谁谁爱喝什么酒,谁谁谁和谁谁谁是同性恋。

殖民者走了,却似乎还在。

在很多人的印象里,非洲是这样一个地方:人都很黑,干旱又炎热,人们都爱骑骆驼。

其实等你真正去非洲走一遭,你会发现非洲非洲也有也有像亚马逊那个地区一样的热带雨林地区,也有像新西兰一样四季初春的地方,还有像意大利一样夏天干燥且不热、冬天不冷且多雨的地方。

简单来说,非洲撒哈拉沙漠以北的气候属于地中海气候,这里夏天由于副热带高压电影响雨水较少,又由于临近海洋,气温不热;而到了冬季,地中海的水温又相对较高,形成低压,吸引西风,使西风的势力大大加强,所以冬季不冷,且湿润。

撒哈拉以北的非洲,比如阿尔及利亚、突尼斯、利比亚等国,即便到了冬天,也是一片绿油油的景色。摄于2011年农历小年。

撒哈拉以北的非洲,比如阿尔及利亚、突尼斯、利比亚等国,即便到了冬天,也是一片绿油油的景色。摄于2011年农历小年。

穿过撒哈拉沙漠,就到了黑非洲地区,撒哈拉沙漠以南的国家是典型的热带草原气候,有明显的旱季和雨季之分,旱季一滴雨都不下,而雨季每几乎每天都在下雨。

作者本人在马里,马里是典型的热带草原气候,有明显的雨季和旱季之分。雨季时几乎每天都下雨,雨季时一般中午过后2:00左右瓢泼大雨会如期而至;旱季时一连几个月不下一滴雨。作者乘船的时期正处雨季,这里在旱季时是一篇陆地,而到了雨季却成了湖泽。

作者本人在马里,马里是典型的热带草原气候,有明显的雨季和旱季之分。雨季时几乎每天都下雨,雨季时一般中午过后2:00左右瓢泼大雨会如期而至;旱季时一连几个月不下一滴雨。作者乘船的时期正处雨季,这里在旱季时是一篇陆地,而到了雨季却成了湖泽。

继续往南走,来到刚果这些赤道附近的国家,你会发现这里像巴西的亚马逊身体一样,到处郁郁葱葱,属于典型的热带雨林气候。

再往南走,又变成了热带草原气候,旱季和雨季分明。

非洲整体上来说,是个很很容易生存的一片土地,物产丰富。

我在非洲工作的时候,曾经听当地人讲的一个笑话:如果如果你在非洲只需要一把刀子,你就饿不死。

为什么呢?是因为非洲盛产各种水果,那些水果挂在枝头上几乎没人要。比如在马里,芒果是一个非常普遍的一种水果。国内的芒果很贵,而在非洲相当于人民币10元钱的西非法郎就可以买一大筐。所以在这里,只要有一把水果刀就可以随时在树上的芒果吃,而不会被饿死,另外非洲的气候宜人,也不会被冻死。

挂满果实的芒果树

挂满果实的芒果树

水中玩乐的当地儿童

水中玩乐的当地儿童

非洲面积大约3020万平方公里(土地面积),占全球总陆地面积的20.4%,是世界第二大洲,同时也是人口第二大洲。非洲大陆广阔富饶,资源丰富,无论动植物,还是自然资源,都是得天独厚的。同时非洲是世界上最大的钻石、黄金和铂金生产地。另外,还有其它大量的矿藏,如铁、钴、铜、铬、铀、铂和铝土等。另外,比如阿尔及利亚、南苏丹都盛产石油。

非洲的矿产资源有多丰富呢?

以南非为例,南非已探明储量并开采的矿产有70余种,黄金、铂族金属、锰、钒、铬、硅、铝酸盐的储量居世界第一位,其中黄金储量占全球的60%,蛭石、锆、钛、氟石居第二位,磷酸盐、锑居第四位,铀、铅居第五位,煤、锌居第八位,铁矿石居第九位,铜居第十四位。钻石、石棉、铜、钒、铀以及煤、铁、钛、云母、铅等的蕴藏量也极为丰富,黄金、钻石、钒、锰、铬、锑、铀、石棉等的产量均居世界前列。

尽管非洲拥有大量的矿产资源,然而非洲却是世界上最穷的地方,工业也十分落后。

这是因为什么呢?2S还是2C?和复杂的宗主国殖民遗留问题,巨大的磨合成本资源的诅咒复杂的宗教、民族、文化问题探索中的国家治理落后但在发展中的基础设施虽然独立了,但好像还没有完全独立

接下来我详细给大家讲一下:

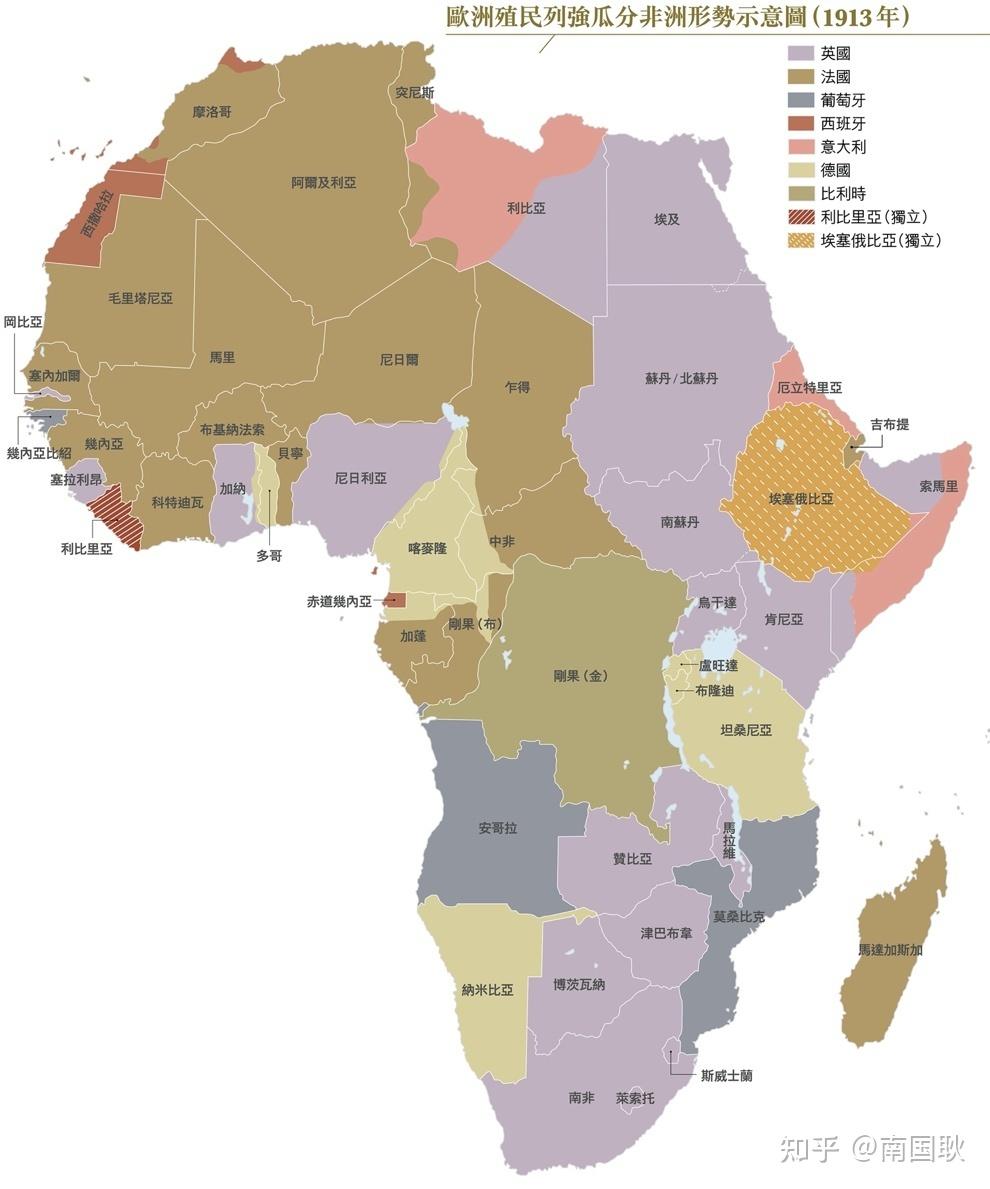

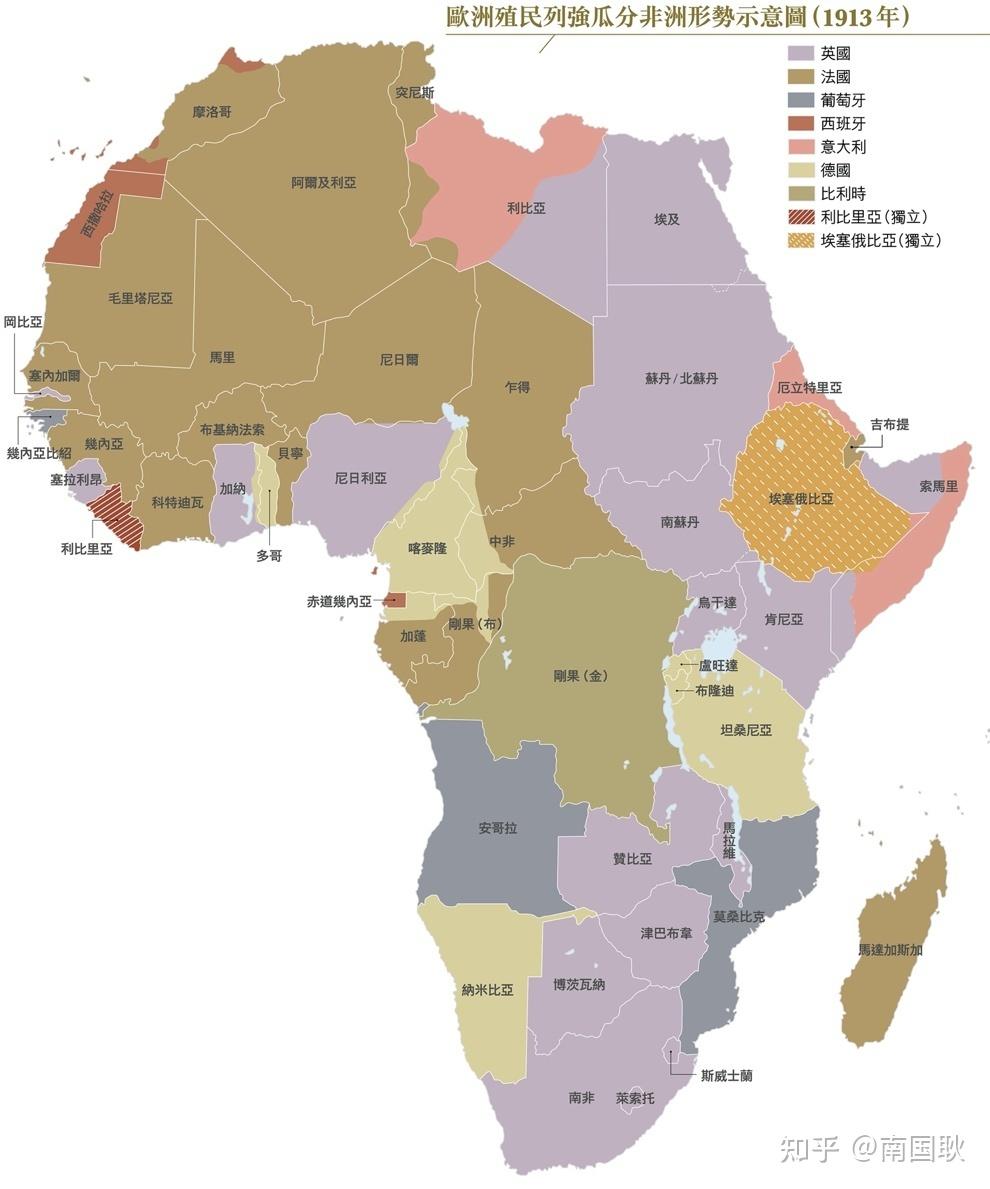

经营非洲最成功的两个国家无非是英国和法国,当年两个国家为了争夺非洲大陆,分别制定了2C和2S战略。

英国的2C战略

英国的2C战略

英国人企图南北贯穿非洲大陆,从开罗 Cairo 到开普敦 Cape town,绵延数千公里,跨越了埃及、苏丹、乌干达、肯尼亚、坦桑尼亚、赞比亚、马拉维、津巴布韦、博茨瓦纳、纳米比亚、南非共计 14 个国家,即便今天看,从汽车法规上看,这些国家大多还都是右舵国家,遵从类似英国的交通规则,除此之外,这些国家的方方面面都跟他的宗主国有着千丝万缕的联系和斩不断的关系。

而法国偏偏要东西向的贯穿非洲,被当作后花园的阿尔及利亚是第一块重要领地,其次就是西起塞内加尔Senegal 东至索马里 Somalia。

两个战略的交汇点就是苏丹,所以苏丹也称为英法两国必争之地。最终英国人获胜,法国人做出了让步,苏丹归为了英国的殖民地。

除了这两个国家之外,欧洲还有很多其他的殖民者,比如比利时、德国、西班牙、葡萄牙。不同的殖民者都对各自的殖民地产生了深远的影响。这种影响是如此深刻,直到现在。

当年欧洲的殖民者在划分土地的时候,仅仅是按照各自的势力范围,进行粗暴的划分,不同的民族、种族、宗教信仰的人被强行粘合在一个国家,这就造成了当下非洲的各种动乱。

我们现在看非洲的地图,很多国家的国界都是直直的一条线,就像美国各州一样,这也说明了当初欧洲殖民者划分非洲时是多么的简单粗暴。

欧洲列强瓜分非洲形势示意图(1913年)

欧洲列强瓜分非洲形势示意图(1913年)

一个大洲要想发展起来,它必须有一个统一的大市场。像中国、美国就是一个统一的大市场,欧洲因为组建了欧盟而实行内部的统一的关税政策,所以也是一个统一的大市场。我们回过头来看非洲,它虽然大,但是却是由一片一片的碎片国家来构成的,甚至一个国家都无法组成一个统一的市场。

在殖民者到来之前,非洲除了埃及、埃塞俄比亚、突尼斯、摩洛哥这四个国家有着统一的传统那个之外,其他国家都是由一个一个的小部落构成的,他们目前的疆域也是近100年来才形成的。他们的疆域在这100年中被殖民者随意的进行划分,可能一个军官睡了一晚上做了个梦,然后第二天在地图上画一条线,就成了他们现在国家的疆域。

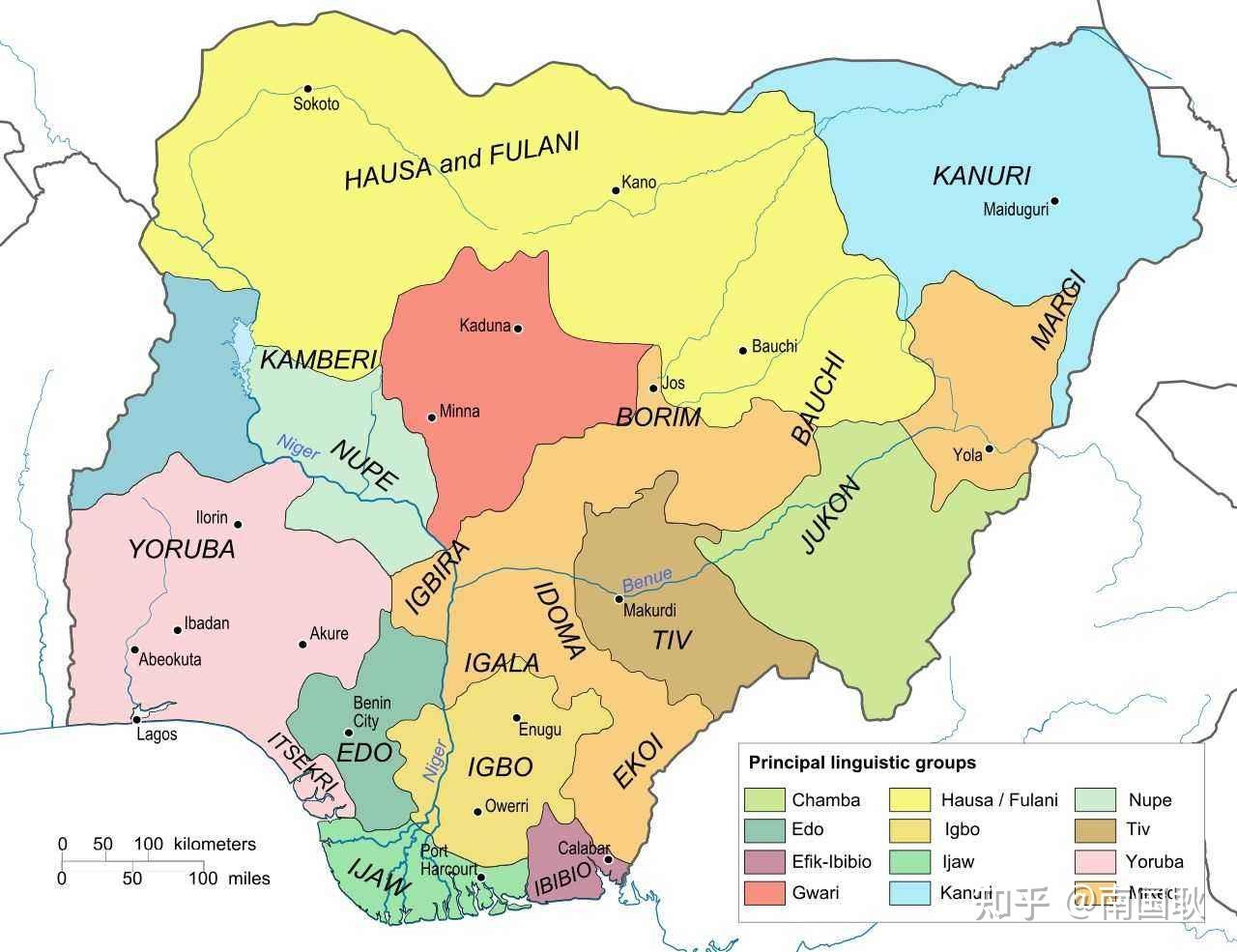

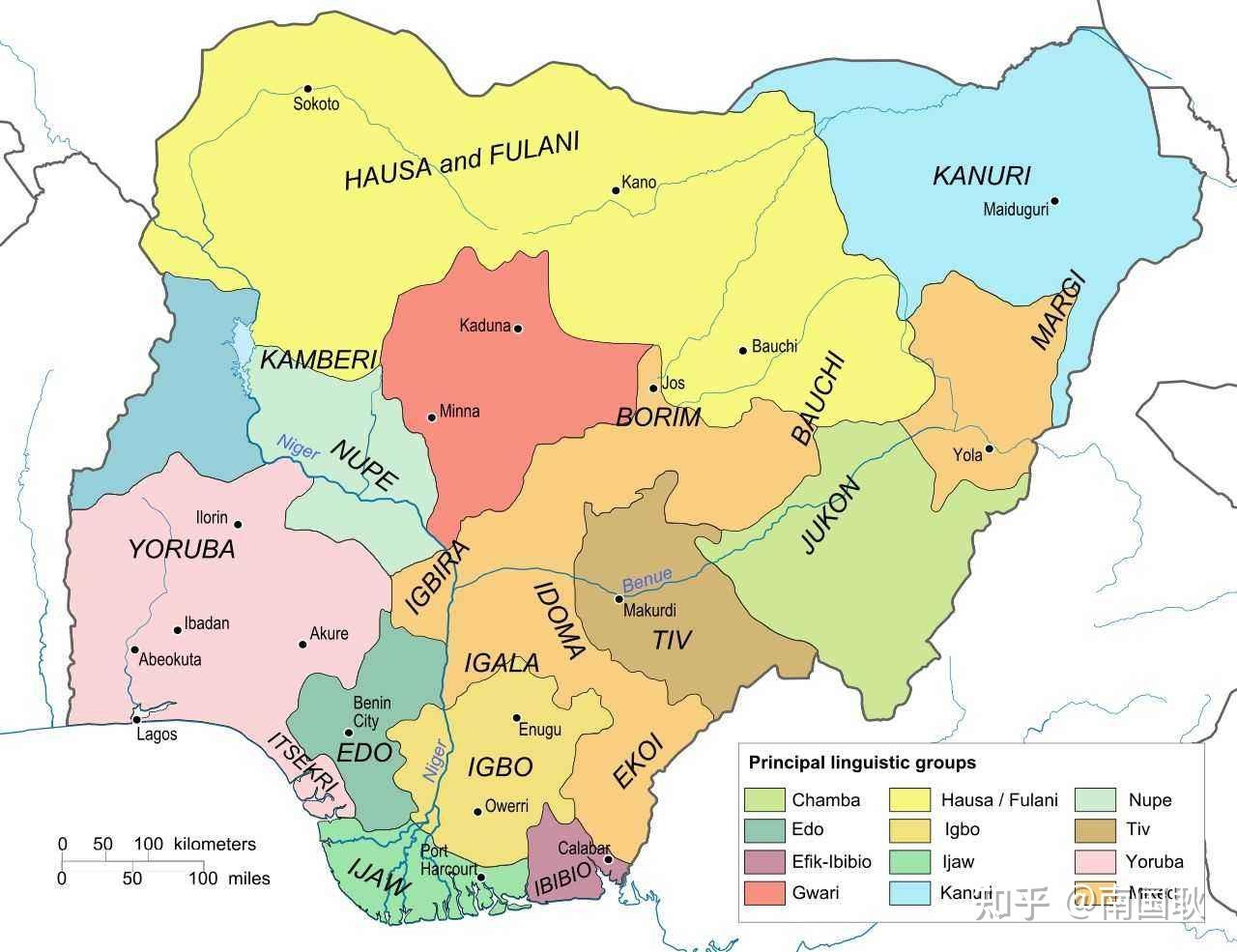

拿非洲人口最多的尼日利亚为例,在古代它的那个疆域上存在的数百个部落和民族,以及很多的宗教。大致上它北方是穆斯林区域,南方是原始的信仰区域。西方人到来之前,这里每一部分都是有独立文化的区域,不同的部族之间,虽然有着贸易关系,却从来没有组成过一个统一的国家。

西方人到来之后,他们在漫长的殖民过程中,将尼日利亚这片土地上的不同的信仰、不同习俗的部落整合起来。但是在整合还没有完成,政治架构还不稳定的时候,尼日利亚就在国际形势的急剧变化中匆匆的独立了。在这种情况下这么多民族是如何如何才能生活在一起,他们在政治上的权利又能如何保证呢?这一系列问题都没有得到最终解决,国家就不可避免的进入了一个摩擦期,这个摩擦期就会慢慢演化,演化为更加激烈的战争形式。

尼日利亚复杂的民族

尼日利亚复杂的民族

在西方殖民世界的历史之中,英国作为一个母国很小、人口很少的一个国家,它在全球却拥有着最广泛的殖民地,所以如何管理它的殖民地就成为它面临的最大的问题。英国的办法是在每个殖民地上都去任命一个总督,建立一个完善的政府。然后呢,慢慢地按照英国国内的形式去培养殖民地的议会,殖民地的政府。这样的话,他们管理起来的成本是最低的,消耗英国本土人口也是最少的。

而法国习惯于把他们的殖民地建成一个一个的类似于法国这个母体身上的一个器官,这些器官们没有权利独立生长,只能在帝国框架下被指定发展某些人类,有的只种花生,有的只种可可。脱离了母体,每个殖民地都无法独立存在。这些器官们被设计成要依附于母国,因此他们争取到政治独立之后,要想真正经济独立付出的代价,就会更。

所以在非洲的独立浪潮之中,英国的殖民地独立后更容易发展成一个稳定的国家,而法国的殖民地可能会更容易混乱。而有些殖民地,比如比利时的殖民地,由于比利时人统治时期对当地人的刻意的分化,刻意制造的矛盾,他们走后留下来的烂摊子更是无解,比如卢旺达和布隆迪的种族大屠杀,刚果的内战,都要“归功”于比利时的统治。

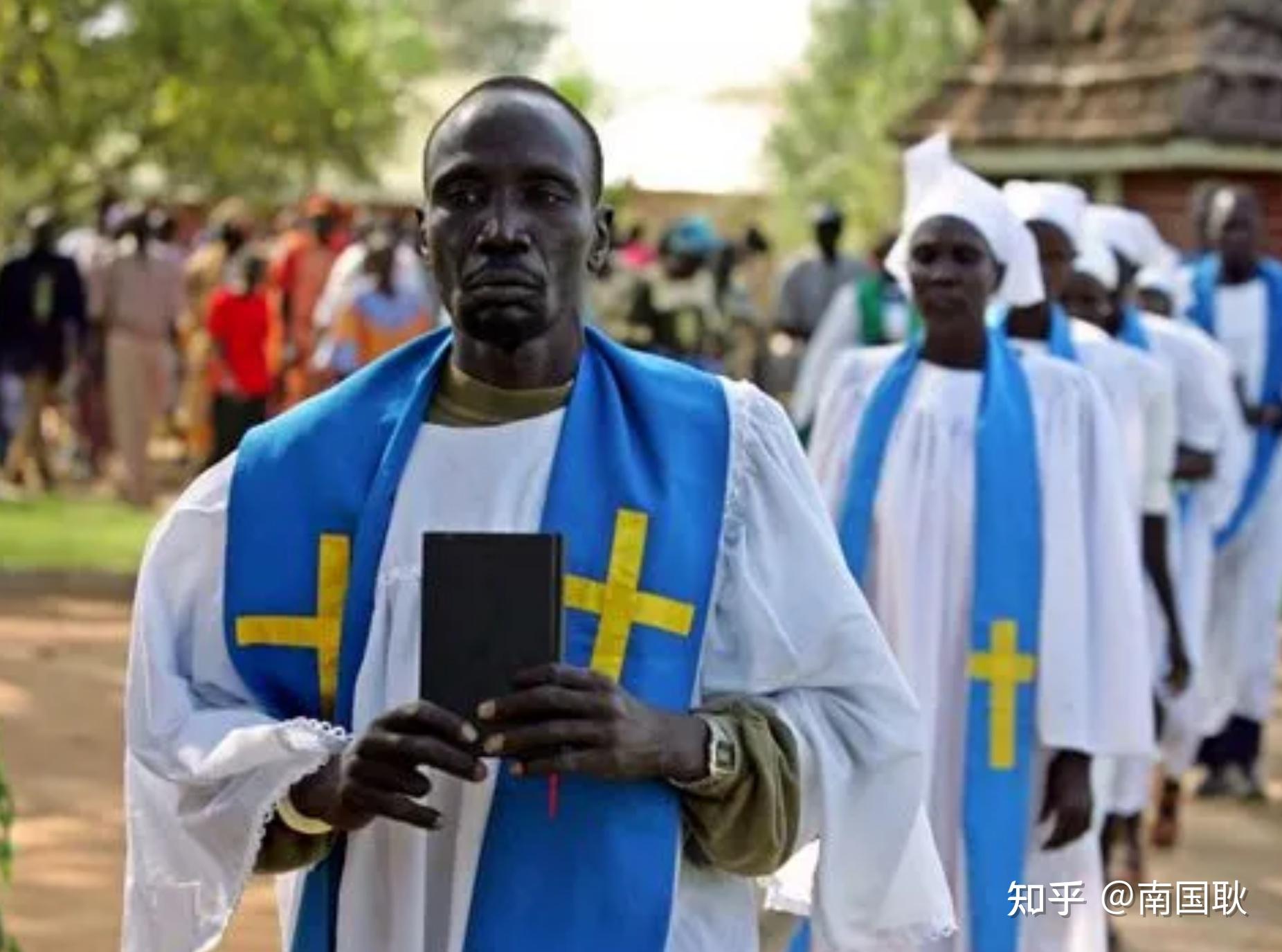

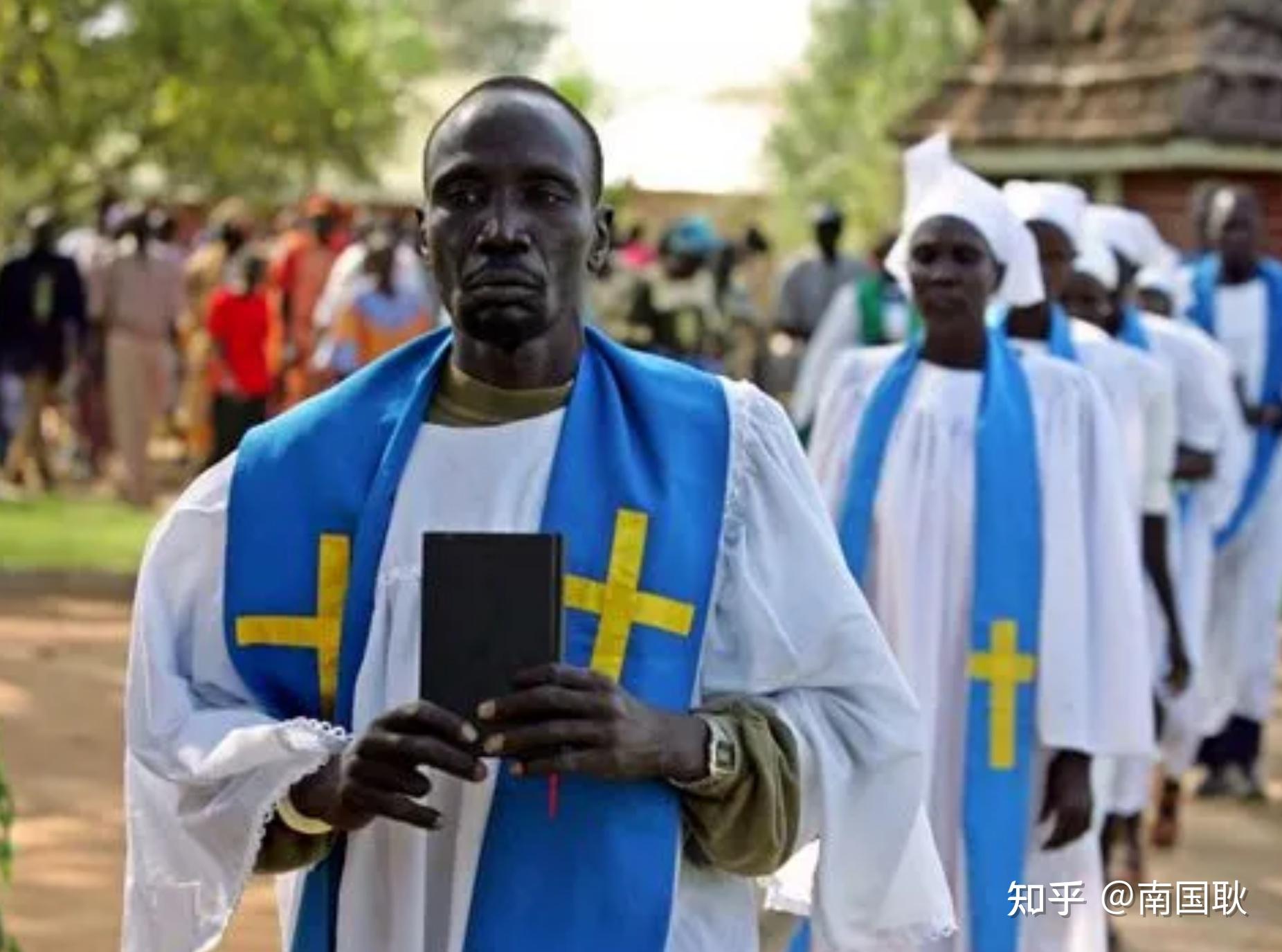

从西非的几内亚到东非的苏丹,如果画一条线,线的北方就是伊斯兰教,而南方就是非洲的原始宗教地区。西方殖民者到来之后,他们将原始教区同化为了基督教区,但是已经被伊斯兰占领的地区,基督教却很难发展,进步不大。于是这条线的两侧就成为了基督教和伊斯兰教冲突比较严重的地区。

有三个国家受这个因素的影响比较大,那就是西非的尼日利亚,中非的乍得,还有东非苏丹。

特别是乍得和苏丹,两国共享国境线,气候也比较相似,全年高温,降雨也比较少。北方属于热带沙漠气候,植被很少,南方地区则以草原和稀树为主。北方地区以伊斯兰教为主,南方是夹杂着基督教的原始宗教区。南北原来不属于同一个国家,各过各的,没有太多的交集。

但是在殖民地时期,乍得和苏丹却被强行整合进了不同的殖民地帝国,他们的命运开始分化,产生了截然不同的结果。乍得属于法国的殖民地,属于法属中非的一部分。法国人不喜欢伊斯兰势力,所以他们将基督教带到了南方,再依靠南方的基督徒进行统治。而苏丹呢,属于英国的地盘,由英国和埃及共同管理,英国人对传播宗教没什么兴趣,总是想要扶持当地势力来进行间接统治。由于北方的伊斯兰势力文明程度更高,所以英国主要依靠北方的穆斯林来掌控全国。

乍得的首位总统来自于南方,他废除了反动党,建立了基于南方的一党制。但是由于穆斯林的文明程度更高一点,所以北方的穆斯林就起义了,双方都战争持续了10多年,乍得的首位总统也在战争中死了。后来乍得的内战断断续续的又持续了几十年,不是南方与北方打,就是北方各派系打,直到2010年才算结束。

由于政治的混乱加上缺乏资源,人们生存的最好办法就是离开祖国到其他国家去打工。我去乍得的时候,发现当地非常穷,整个国家只有一条水泥路,还是中国援建的。大街上的人都衣衫不整,很多人连口饭都混不上。

作者和朋友在乍得街头

作者和朋友在乍得街头

与乍得相比,苏丹的情况更复杂一点。这个国家独立得比较早,1956年就取得的独立,那个时候北方就占据了绝对优势,在全国800个文官职位中,只有6个留给了南方人。

苏丹最先最初采用的是议会制和总理制,在议会中南方议员一直寻求建立一个联邦制的国家,避免国家让北方主导。由于南方的不配合,北方人会认为议会制是一个软弱的制度,不适合在这样一个问题重重的国家施行。

南苏丹的基督徒

南苏丹的基督徒

后来在1958年,一位将军(艾尔费里克·易卜拉欣·阿卜德)顺应了北方的思想,他靠政变上了台,停止了政党和议会的活动,废弃了原来的宪法,将国家改为总统制,苏丹从此走走上了独裁的道路。

由于以前的政府比较软弱,这位将军上台后就采取了很强硬的政策,他认为一个国家应该有统一的宗教信仰,所以他强行在这个国家推行伊斯兰教,强行让所有人都必须说阿拉伯语。

但南方人并没有屈服,反而加剧了他们的反抗,苏丹爆发了一系列的武装冲突,逐渐演变为了内战。

为了解决南北问题,这位将军组织了一次全国性的大研讨,希望大家都出谋划策,如何才能让南方承认中央政府的权威,如何让苏丹人民找到满意的生活方式。

后来这样的讨论,从民间逐渐走到大学,讨论的议题也逐渐失焦,从最初的议题,转变成为批评当局政府的一切,说到激动处开始有人上街游行。

这位将军一看形势不好,他果断下令禁止研讨,但是为时已晚,首都的反抗情绪已经被煽动起来,越来越多的人加入了示威和罢工。他没有选择镇压游行活动,而是决定自己下台,恢复宪法,将总统变为象征性的职位。这位将军的失败也说明当时的苏丹并不存在一条和平的联合之路,如果要联合就必须拥有一定的强力去捏合两个松散的部分,如果过于尊重两个部分就必然因为向心力不足而难以捏合。

后来又经过了几个政府啊,对于南北问题都没有实质的处理方案,直到1969年政变再次发生,这次上台的是影响苏丹最大的领导力之一——加法尔·穆罕默德·尼迈里。

尼迈里是个很具争议的人物,在他的执政时期有两次截然不同的政策变化。

刚开始他是一个世俗主义者,推行社会主义和国有化的经济政策,却不赞成国家的伊斯兰化。在他十几年的执政生涯前期,他立足放权,让南方实行自治。南方地区合并成了一个邦,拥有自己的议会和官员。同时他还规定信仰自由,让南方可以选择基督教作为自己的信仰。

他的政策受到了世界的好评,美国人也非常欢迎他的政策,还给了他不少的帮助,后来他就投桃报李,开始实行资本主义政策,例如实行私有化和吸引外资。

后来他的政策带来的好势头又被他亲自给毁掉了,原因就是南方发现了大量的石油资源,苏丹一跃成为了世界产油大国之一。

石油的发现本来是件好事,但它却改变了苏丹的政治平衡,由于采油区在南方,这就提高了南方的政治和经济地位,也让南方不甘于在作为北方的附庸。

尼迈里为了平衡两部分的经济,主张将炼油设备放在北方,由于北方与海洋相连,南方缺乏出海口,苏丹就铺设了石油管道通往红海。南方拥有石油,而北方拥有炼油厂和管道,从某种程度上可以平衡两者的利益。

但这样的结果双方都不满意,南方认为资源被北方窃取了,北方却认为政府对南方过于怀柔。尼迈里突然发现自己对政局失去了掌控,如果他继续对南方怀柔,势必失去北方的支持,又会让南方变得贪得无厌,最后也免不了分裂。如果他采取强硬措施,这样又对他的早期政策进行了全面否定。

南苏丹叛乱武装

南苏丹叛乱武装

经过权衡他选择了与北方的宗教保守势力联合,他否定了前期的政策,解散了南方的政府,在全国实行严苛的伊斯兰教化政策,苏大也就陷入了内战。

1985年,苏丹经历了战争、饥荒、经济崩溃、通货膨胀,尼迈里也在政变中下台,他下台后事情并没有好转,苏丹从饥荒走向了更大的饥荒。在发现石油十几年后,石油没有给这个国家带来富裕和繁荣,却带来了造成20多万人死亡的战争和饥荒。

1989年,苏丹再次爆发政变,这次上台的是对苏丹历史影响最大的统治者巴希尔。

巴希尔是一个强力型的人,他之所以世界有名是因为他对伊斯兰极端势力的支持,人们常常提到的恐怖主义大佬本·拉登就是在这个时候到达苏丹的。本·拉登本来在阿富汗参加反抗苏联的游击队,后来却将美国视为他最大的敌人,当他离开阿富汗走投无路时,苏丹收留了他。

巴希尔实行彻底的伊斯兰化,不仅对国内推行极端政策,也将政策引到了国外。这和本·拉登的想法是一致的,本·拉登对苏丹进行了大规模的投资,作为回报,巴西尔不干涉本·拉登在苏丹的活动,在苏丹时本·拉登成立了著名的基地组织,并将恐怖主义输送到了世界各地。

巴希尔的强硬政策并没有挽救苏丹,反而让苏丹变成了非洲最贫穷的国家之一,如果说邻国乍得因为缺乏资源而贫穷还可以理解,苏丹拥有巨大的石油储量,却仍然贫穷,这让人们感到了事态的严重性。

另外由于巴希尔支持恐怖主义,让他成为了世界的对立面。南方的冲突依旧,就连西部的达尔富尔地区也陷入了叛乱,造成了20万人以上的死亡。国际社会的压力让巴希尔终于让步了。