日本昭和时代的二二六兵变与东京大学全共斗有何异同,是否都是年轻人疯狂的表现?

问出这种问题,我似乎已经废了

我等が眥屍血下つては やがて染めなす赤色旗高くかかげて惨虐に 反逆すべく絶叫せよああ革命は近づけり ああ革命は近づけり

——「鳴呼革命は近づけり」,築比地仲助

有人已经提到二二六事件的参与者并非年轻人了,所以这里就不对这个问题做出详细的回答了。

「年轻人疯狂」这样的修辞,一般暗示的是「他们长大后才会成熟起来」,遂而形成一种「年轻-成熟」二元对立的思维。这里先不对这种奇妙深刻的二元思维做出评判,而是希望借此问题,回答一个更加复杂的问题:参与过东大全共斗的人们,更加更深一步,参与过全共斗运动的学生们——「全共斗世代」,在炽热的新左翼运动结束后,他们的生涯如何呢?①

为了回答这个问题,首先就要回到全共斗运动的时分。

当时新左翼运动的盛况,是这样的:「当时无关心亦或者是没有清楚地表明自己意见的学生,也随着事态的经过,不仅在研讨会上讨论,还在与这种问题一向无关的俱乐部里讨论,(因而)自己的意见也不得不渐渐清晰起来了。在其中出现了这样的状况:这个男的是什么派,这个男的又是什么派的同情者,不分左右地将逐渐每个人分类清楚。即使是很多人并非活动家的一桥大学学生,也不是说说『与我无关』、有着无忧无虑的立场的情况。」

当时大学内的情况,可以从学者对1960年代的一桥大学的研究看出。一桥大学的学生大致分成四种人:

第一是:要求打破管理与压抑的现行体制,又高喊着反帝、反战斗争口号的激进派活动家,他们是会采取暴力行动的,也就是一般人印象中的「新左翼学生」。这些学生虽然人数其实很少,但是也集合在「全学斗争委员会」的旗帜下,主持封锁大学与罢课等斗争行动。

第二类学生是不属于既成宗派的新左翼集团的学生。他们内部虽然有很多集团,但又基本以「越平联」②为中心,是第一类激进派学生的同情者——但是,他们不会像第一类学生那样采取暴力。这批学生有着相当的数量。

第三类学生,是日共系的民青(民主青年同盟)旗下的学生。他们作为民青的一部分本来与新左翼敌对,但也有一些人转而同情新左翼运动。一桥大学本来是民青的重要基地,但是随着1968年末大学斗争急速发展以后,民青势力也快速衰退,从而斗争主导权转移到新左翼学生手中。

第四类学生,是不关心左翼立场的日子人学生,人数也最多。在一桥大学内部,这些学生中的一部分人也试图以「思考大学会」为中心,从反对左翼立场的角度提出要如何改革大学。然而,他们不敌人数比较少却紧密团结起来的新左翼学生,很快其声音就被掩盖在新左翼学生的怒骂之下。

可见,是第一类、第二类学生共同构成了「游行抗议」、「封锁大学」等行动的新左翼运动的主体与「全共斗世代」。

被称为「新左翼运动」的学生运动,其实除了反帝、反战斗争的激进口号以外,其本质动力还是来自学生对当时大学教育体制的不满,对量产式教育模式与大学专制体制的反思,只不过其以左翼思想的方式表现出来(也以要求大学减少学费与确立自治权的方式体现)。其实,使得全共斗组建起来的、日大斗争的始发点,正是1968年初的日大资金去向不明问题。也有日本学者认为,左翼学生运动中的大多数人基本不参与全学连、革马派、中核派等任何一个组织。

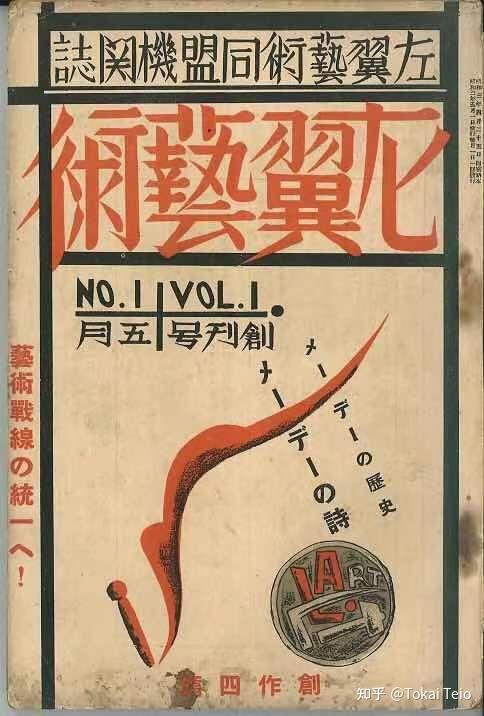

日大全共斗

日大全共斗

新左翼运动中的大多数人,与其说是怀抱着世界革命与日本社会主义革命的理想,不如说是一种朴素的反体制欲望,他们借反对越战的口号将其表现出来。就像一名参与过「越平联」抗议的学生后来回忆:「抗议姑且也有去。不只是在大学内部,也常常是『越平联』的抗议。虽然我想『越平联』这样的东西,在世上总归对体制一方是可笑的现象,但并不是代代木(日共)·反代代木这样过激的形式,而是以政治的形式表现出来。带上武斗棒(ゲば棒),(这种)过激的事情我基本不喜欢。」

一位当时学生的回忆更能体现这一点:「与大学的讲义无关,(我)因为对财富的公平分配与社会主义有着关心,常常参加东大向坂逸郎教授的学习会,读点『资本论』什么的。反对越战(以外),琼·贝兹等民谣歌手啊,当然披头士与投机者乐团我也喜欢。因为当时我弹吉他,在这个那个集会什么的人们聚起来的话,会唱唱反战民谣,唱唱『国际歌』什么的。在还算对美国的流行文化有着憧憬的同时,却也同时存在着对越战的反对。」

如果说大学的负面因素推动他们走入了新左翼运动,新左翼运动内部迸发出来的花火也反过来吸引了很多人。在那种「封锁大学」的行动中,恰恰有着学生「共同行动」、「自主管理」的激情。

当时是明治大学学生的北野武就说:「当时新左翼的学生运动,基本上与新兴宗教的年轻家伙的劝诱没有区别。试着进去的话,气氛也好,心情也好。什么时候都想和大家在一起。在像是可以交朋友的氛围下,到那里去了,不管是谁在,喝些茶,说说美帝国主义要怎样这样的话,一天就过去了。从地方来到东京大学的孤立感啦,完全就没有了。」

时在庆应义塾大学文学部参加学生运动的铃木正文也谈到:「力的关系改变了。比如以街垒封锁大学。这样的话大学就被『异化』了。眼前就看到了以前未见的风景。大学与我们成为一体了,像是大学成为我们的东西了,有着这样的高扬感。……因为,讨论与抗议日以继夜的进行的接连几天里,有着大大的幸福感。」

即使是不参加抗议运动的学生也会有这样的感想:「经常进入封锁之中,与各种各样的人一起去喝酒呢。虽说是封锁,出入并不是完全不行的,我们好像带了不少酒啊下酒菜啊进去,与各种各样的那些家伙们,大声嚷嚷着喝酒。其实是可以快乐地进行的东西呢。」

在学生集体的青春岁月里,在时兴的左翼思想与斗争行动中,不少人找到了自己的充实感与存在感,消除了自己的孤独与不安。

虽说如此,新左翼运动总是要不可避免地走向低潮的,一个大学生也不可避免地要面临着毕业与就业的问题。在短暂的左翼时兴文化以后,除了一小部分敢于选择要将自己的一生奉献给社会主义运动的人,大部分人还是只能老老实实地考虑如何就业。

1960年代后期,与激荡的左翼学生运动形成对比,是日本难得的好景气——「伊邪那岐景气」,日本经济创下了GNP年增长率10%的记录。日本资本主义兴旺之余,企业纷纷感到人手不足,于是劳动力市场格外火热。对于大学毕业生的采用市场变成了空前的「卖方市场」,很多企业更会早早就在大学中内定学生以确保企业人才。

出乎一般人意料的是,在那个新左翼运动同样火热的时候,当时面向大学招聘的公司企业,并不会停止招聘,或者对参与运动的学生取消内定,反而表现出一种友善的态度。对于企业的人事部门与经营者来说,新左翼运动反而是「青春的能量」、「学生的能量」的爆发。

比如时任东京急行电铁社长的五岛昇就谈到:「少许的无党派(学生)的活跃的话,从到现在为止的大学存在方式来看,我想是这是当然的。因为纯真的学生有了想要改革自己大学的问题意识,开始认真地专心致志(其中),毋宁说可能比之前的学生反而还要好。绝不会认为是品质变坏了」。

1960年以后,大学毕业的就业率就超过80%,并在新左翼运动时期继续维持这种高水平。而离职率也不受新左翼运动的影响,持续低落。这意味着,经历了新左翼运动洗礼的大学生,毕业后一旦进入企业,基本就作为工薪族固定在企业内部了。

其实,在大学期间,新左翼运动的学生们已经多少意识到这一点,「否定自己」的口号也十分流行。那名倾向新左翼的民青会员就说:「『否定自己』,即「学生等于结局就是,就职后进入大企业和政府,终于成为了支撑体制的小市民」,记得对于他们这样的辩解,我也有共感。」

在京都大学教授马主义经济学的岸本英太郎,就认为:「在学生时代特意培养出来的、对社会主义的幻想,如何才能想方设法在企业中也活化起来——如果没有这样的视角的话,我想,再多的工薪族论不也毫无意义吗?」

然而,事实跟他的想象并不相同:不少学生昔日的社会主义理想或者反体制信念,并没有影响他们的就业,也没有让他们在心理上产生一些矛盾感。

一名1969年在东京大学教育学部毕业,进入钟纺公司工作的「前活动家」,就在看到了企业招募用的小册子时,评价市场调查是「不管如何……有趣的工作」。他如此说:「我想我们的就职并不是所谓全无意义的,对于我们来说也没有内疚。……虽说是反体制,不在体制中的话,就没办法真正地去反体制——意识到了这样的东西啊。」

就此,日本学者宫崎晋生1998年采访了几个曾经参与新左翼运动的学生。

参加过多次大学内外抗争,1969年参与了「罢课实行委员会」的K氏,在1971年毕业。毕业后,他在综合商社工作,入社以来成为了会计专家。1978年到1983年还去了南美工作,从1984年到1996年担任东京本社铁钢部会计课长,1997年开始任化学制品会计部长。他是这样回忆自己的经历的:「到了制造商,被分配到劳务部门与财务部门这样的事,我从很多前辈那里听到过。我感到这样很小家子气,而且对财务要碰钱感到抵触。到了那里,与商社的大家站在一线——就在这样的印象中,我决定加入S商事。」

然而,他真正进入公司后,却没有什么矛盾心理:「进公司后虽然接受了思想筛选,但那时如实陈述了自己的想法,也没有受到不利待遇。我啊,并不是出于意识形态,只是觉得这个世界很奇怪。就这样,我认为社会不一定是『资本主义』的经济体系,所以对去企业工作并没有特别的抵触感。」

虽然他讨厌会计部,却还是被分配到了会计部。结果,他进入会计部以后:「不过,因为被分配到财务部了,(财务部)和现场不同,是间接部门,所以不会感到心理上的摩擦。不管怎么说,因为什么都不懂,忙于学习会计知识和工作,所以也有忘我的原因吧。」

任职几年之后:「被分配到财务部后,由于对会计知识的缺乏,我总是忘我地工作。因此,即使71年尼克松冲击导致公司内部出现紧绷气氛,也没有抵触情绪。但是,我绝对不想对上司表现出阿谀奉承、敷衍了事的态度。另外,73年石油危机时,社会上对商社的批判很盛行,当时我们大家都在思考,自下而上地开展改善活动。现在也一样,对所谓财务部过去的工作方法颇有微词,(我)也直言不讳地抱怨。财务部是头脑比较顽固的部门。」

看来,当时招聘的公司经营者们是正确的:新左翼运动参与者确实有「年轻的力量」,他们只不过是就业以后,将阶级斗争的热情与精力,转移在了为企业而奋斗上。

接下来是T氏。T氏参加过社会主义理论家向坂逸郎的学习会,也被牵涉到抗议与封锁的行动中过。他与K氏一样进入了综合商社,1980年代到了美国工作,1997年开始任纸浆事业部长。他的回忆是:「总之不想进入企业——有着这样的抵触感。于是,考虑了研究生这样的进路,却老是听说,研究生院内部的人际关系比进入企业内部还讨人嫌。于是,在大三1月到2月的就职活动的时期,被(不少)企业接待了,喝了不少酒。『你朋友也去啦』,有人这样说。那么就进去干点什么吧——于是,在M物产就职了。」

T氏进入公司几年以后,是这样的:「没有矛盾和纠葛。因为我认为工作就是一种游戏。进公司5、6年就能看清公司的工作机制,或者说是一旦看清机制,就会变得有趣,35岁升到课长级别之后,就更加主动了。但是,我并不是为了钱而工作。不是钱(的问题),工作是团队来做的。是对团队的贡献。」

S氏作为一个倾向新左翼的民青成员,甚至一度参与了激进派活动家的活动,属于上述四种中最接近的一类。与其他学生不同,S氏确实在入职时遭遇了困难,但不是因为新左翼运动,而是因为他是日共党员……

S氏如此回忆他的入职经历:「是继续读研究生学习历史还是找工作,一直犹豫到大四的六月。那时,周围的人都定下来了,……我也想早点结婚。我开始找工作的时间很晚,到就业办公室一看贴上去的纸,精密机械制造商H公司还在招聘。于是,给人事部打了电话。他让我去公司访问一次,我接受了面试,很快就拿到了内定。面试时完全没有问到学生运动或思想信仰。」

而他作为三人中最为激进的,进入公司后的经历也是最特别的:「入社一年半后,突然被派到香港工作,于是我作为『前线士兵』被委以重任。业务主要是钟表及配件的出口。在实际工作中,他们的交易对象是亚洲各国的逃犯的『黑市』,负责监视这些人出售的商品是否被盗卖。这很有趣,因为在对国家和体制一直怀有抵触心理的我看来,与脱离这些东西的外面的黑手党做生意,是非常痛快的。并不是进入公司后就感到别扭或纠结,反而是一种解脱。」

在荷兰学者卡瑞尔·范·沃尔夫伦看来,日本的工薪族社会不仅是在企业内外系统等级秩序森严的,还有着一种特殊的家长制文化与一套成熟而复杂的机制,要求将新入职的工薪族培训成为「公司人」,被忙碌地运作的企业主宰其生活,也被强调忠诚与集体主义的企业文化主宰其精神,保证其热情地融入企业集体,为公司奉献其时间、精力与想法。

或许正因如此,坏抱着「反体制」、「反管理」这些朴素愿望的新左翼学生,对社会主义有着朦胧的幻想的新左翼学生,很快作为社会精英的一部分(1971年大学入学率也只有25%),被日本的工薪族社会吞了进去,随之保守化。

就跟世界上的其他(逐渐经济发展起来的)地方一样,对于发达国家的人们,过去那个贫穷的无产阶级卷起革命怒涛的世界正在渐渐淡去,一个现代化消费主义充斥生活的世界业已来到。

既然题目提到了「二二六」前后,不妨这里再提及一下日本1930年代被迫放弃左翼思想、转向协助大东亚皇国的人们的末路。

与无声无息地被工薪族社会摄入的新左翼学生不同,这些在军国主义狂潮面前,眼睁睁看着自己的「左翼小世界」土崩瓦解的人们,确乎发出了自己的仓惶不安的呼声。这里的例子,就是高见顺。就像中岛建藏在1939年说的一样:「即使说有『高见顺的时代』这样的时代,也绝没有不当之处。高见顺的时代,的的确确地存在。」

在大正末年、昭和初年的日本,曾经在年轻的人们间,掀起过一股阅读与实践马克思主义的热潮。高见顺也正是受影响者其一。高见顺在1920年代末参与了日共领导的『全日本无产者艺术联盟』(纳普NAPF)的活动,加入到无产阶级文学运动中来,成为了战前左翼运动的参与者。

随着法西斯主义的阴风在日本大地上狂吹,左翼运动逐渐遭到帝国政府铁拳打击。1933年1月,高见顺也因违反治安维持法被捕。在被长期拘留后,他终于转向,发誓要脱离左翼运动,但依然遭到「起诉留保」的处分。

这之后,高见就不断在自己的小说中,刻画「前左翼」的角色。在他1935年赢得第一届芥川赏提名的小说『忘却故旧』中,高见描写了一个名为「澤村稔」的角色。澤村稔一开始活跃于左翼运动,后来却在狱中发誓转向,终于被释放。释放后,他得到了安定下来的生活,不久却自杀了。高见借小说角色篠原達也之口,说出了这样一番话:「篠原想,因为所谓暗淡的日子就是一直与暗淡战斗,在那里依然有着为了活下去的力量。那么,在赛马场中工作,『生活』安定下来的时候,岂料大概就失去了活下去的力量。在『生活』安定下来的同时,他(澤村)也就失去与『生活』战斗的那个他。过去的他已经死了,崭新的他诞生了。『思想』的他已经消失了,贫穷的『生活』的他,开始环顾四周。……澤村回头看到,步伐已经落后,(这)还能理解,自己却已经变得无可挽回,不管生涯再怎么挣扎、自己也已经徒劳无用了,就是这样的绝望杀死了他——篠原突然……如此感到。」

在马克思主义退潮以后,在狱中转向叛变的「前左翼」像高见顺,已经在思想上遍体鳞伤、破碎不堪。他们既已在敌人的刀剑面前放弃了自己的理想,又深感对不起死难在敌人刀剑前的战友,有着一种难言的伤痛之情——这让他们中的一些人颓废在暗淡的心情中。随着帝国政府不断收紧言论管制,高见又无法将这一点彻底明言出来,只能通过小说将这种晦涩的伤感表达出来。

这种感情更明显的作品,是高见1937年7月发表在『新潮』上的「外资公司」。③

故事开头,「外资公司」的主角茂子,在开向外资唱片公司的巴士里,遇到了两个该公司的社员,一个是金原,一个是户澤。金原眼睛浊黄无光,「低洼的眼眶沉在青黑色的黑眼圈中」,仿佛「腐烂新沼泽」。户澤则三十出头,有着一副浅黑色而有精力的面容。茂子被这家外资唱片公司录取,与两人一同在宣传部任打字员。

金原自嘲「在学生时代虽是马克思主义,现在大概是个虚无主义者」。而主角茂子的哥哥,也曾经有过左翼经历,如今已经「不论什么时候,一开口就像猪叫声一样」。书里安排金原这样与茂子对话:「——对于我来说,被称作生活目标的东西是不存在的哟』,金原这样说。茂子想,这也是哥哥常说的话。『——因此,我每晚喝酒,变成了个颓废派,疲惫不断累积,这就是你所见的疲劳的由来。……」

户澤则截然相反,是个干劲满满的人,总是想要完成工作。在这个自由散漫的宣传部中,金原和其他同事都疏远户澤,户澤依旧不改其气势,这让茂子感到他很有魅力。

在这篇小说的结尾,唱片公司的工厂爆发了罢工。茂子看见,就连本社的社员,都在声援与高层领导谈判的从业员代表,心里感到「从来没有感到过的、生来第一次的感动」。然而,户澤则毫不关心罢工,他:「背对着人头攒动的窗户,以胡闹般的姿态坐在回转椅子上,长时间地把脚搭在衬垫上,怄气似的抱着胳膊,闭上眼。」

这让茂子感到非常憎恶。

在故事的结尾处,在走廊里茂子却突然与金原相遇了。这时,作者是这样收尾的:「一看就知道是一副阴森凄惨的表情,但金原倏地眨了眨垂下的眼睛,想要把那张脸从茂子身边遮住,便匆匆离开了。」

对于高见而言,离去的到底是什么,就不好说了。

在经历了1930年代初的大镇压以后,从1936年初,到1937年上半年,由于日本的无产阶级文学作家又重新集合起来,短暂地出现了一个左翼文化运动的小复兴期。武田麟太郎1936年3月创刊的「人民文库」,就是其一。高见顺等『日历』系的作家,如新田润、荒木巍、矢田津世子等人,以及本庄陆男、汤浅克卫、平林彪吾等『现实』系作家,还有竹内昌平等人,都纷纷向『人民文库』投稿。同时期的进步杂志与报纸,还有『劳动杂志』、『文学评论』、『社会评论』、『文学案内』等。同时,这种复兴也有着左翼文化人试图再度团结在「人民战线」的旗帜下的原因——武田就曾经承认,「人民文库」的「人民」来自于「人民战线」的「人民」……

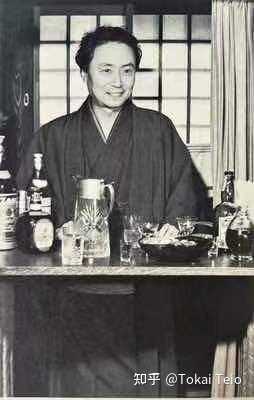

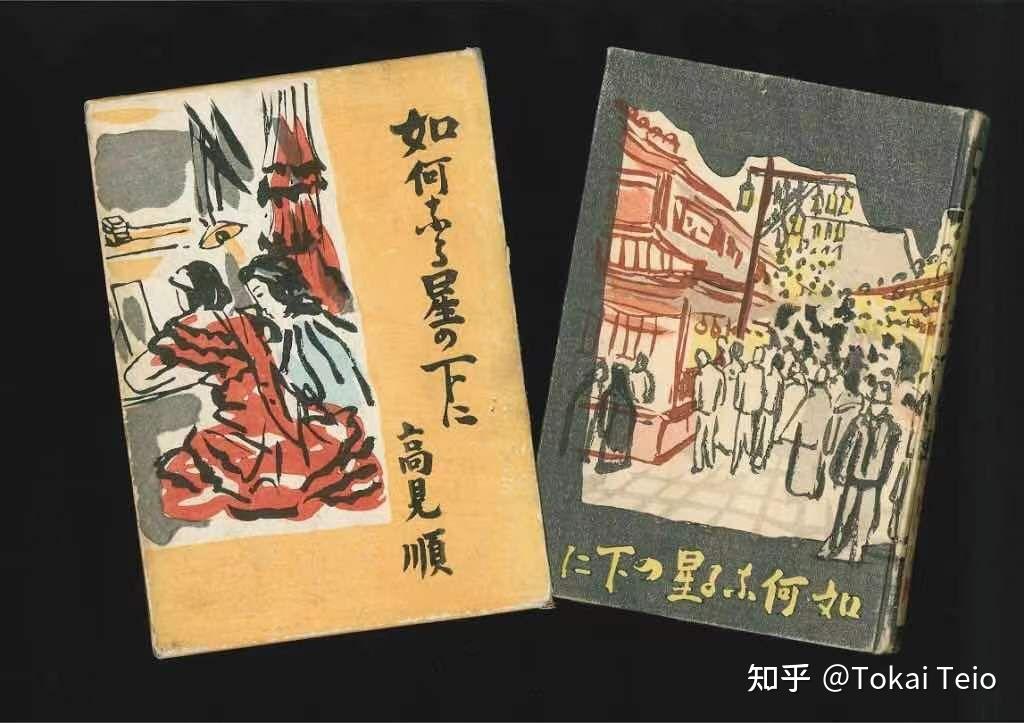

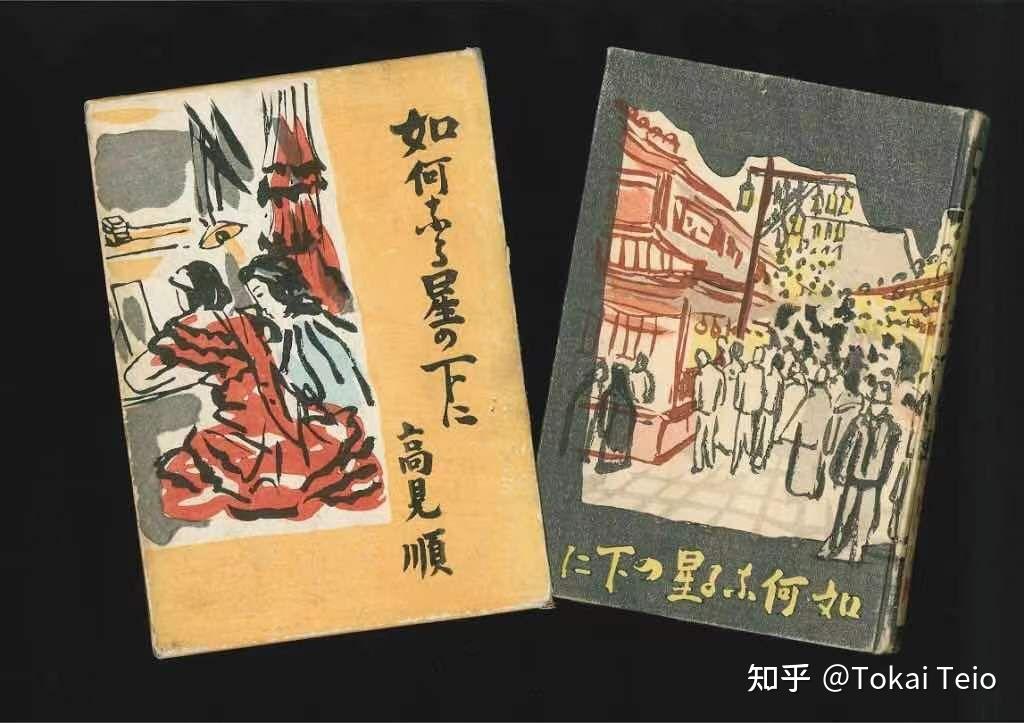

高见顺

高见顺

『人民文库』有着自己的文学书写思想——重视以现实主义手法描写工农生活的「散文精神」。这种「散文精神」强调反主体性、党派性,不得不说也是对过去过分强调文学为革命与马克思主义服务的反思。这一时期,高见顺曾经如此叙述自己的文学思想(1936年6月):「我想要和,没有意气的、没有气力的,平凡的人民生活在一起。我想要书写今日之人民的故事。(被说成是)并不……有趣的粪现实主义(也罢),被轻视(也罢),我也不愿意离开人民灰暗的长屋,而去『有趣的』明朗的,快乐的园游会里游玩」。

然而,依然在思想破碎期的高见,越写作却越感到自己的不足。在1937年的作品『流木』中,他透露到:「我累了。我对于,将我包围的痴情的世界,以及我只能写出的小说,我已经很疲惫了。像是陷入泥泞不堪的泥潭中挣扎一样。『不行了啊,已经。——我已经走到绝路了』这样说着,我喝了一杯酒……。『你在说些什么啊』,文学的友人笑道。『你的小说,(即使)说是走到绝路了、自暴自弃了而写出来的,也很好。……』这不假。但是,我还是没有从这泥泞中浮出。」

1936年到1937年的这段时间,虽说是左翼文化活动最后的小复兴期,却依然是危险四伏的。就在1936年7月10日,发生了抓捕讲座派与『时局新闻』、『文艺街』关联人士的「康米教授事件」,为『人民文库』投稿的上野壮夫也被捕了。1936年12月,由于被「日共再建集团」事件牵连,『劳动杂志』也停刊了。

『人民文库』召开的演说会与座谈会,常常在特高的监视之下。1936年10月25日,『人民文库』的作家们召开德田秋声研究会时,突然被捕(因为没有通知政府就集会),高见顺也被捕了。虽然作家们陆续被释放,但由于这件事被报道到全国,遂给惨淡经营中的『人民文库』带来很大的打击。进入1937年后,『文学案内』也停刊了,其编辑发行者贵司山治也被捕了。

随着1937年7月7日全面侵华战争的爆发,日本国内彻底进入战时体制,于是左翼作家最后的活动空间也随之失去。1937年8月21日,『人民文库』的九月号也被禁止发行。尽管武田麟太郎迅速做出反应,这件事的处罚还是给『人民文库』的财政带来不小的打击。同年11月8日,中井猛一、新村猛、真下信一等京都的左翼文化人也遭到抓捕。最后就是1937年12月、1938年1月两次「人民战线事件」,将日本最后的左翼政治家、工运家、思想家与不少左翼作家一网打尽。

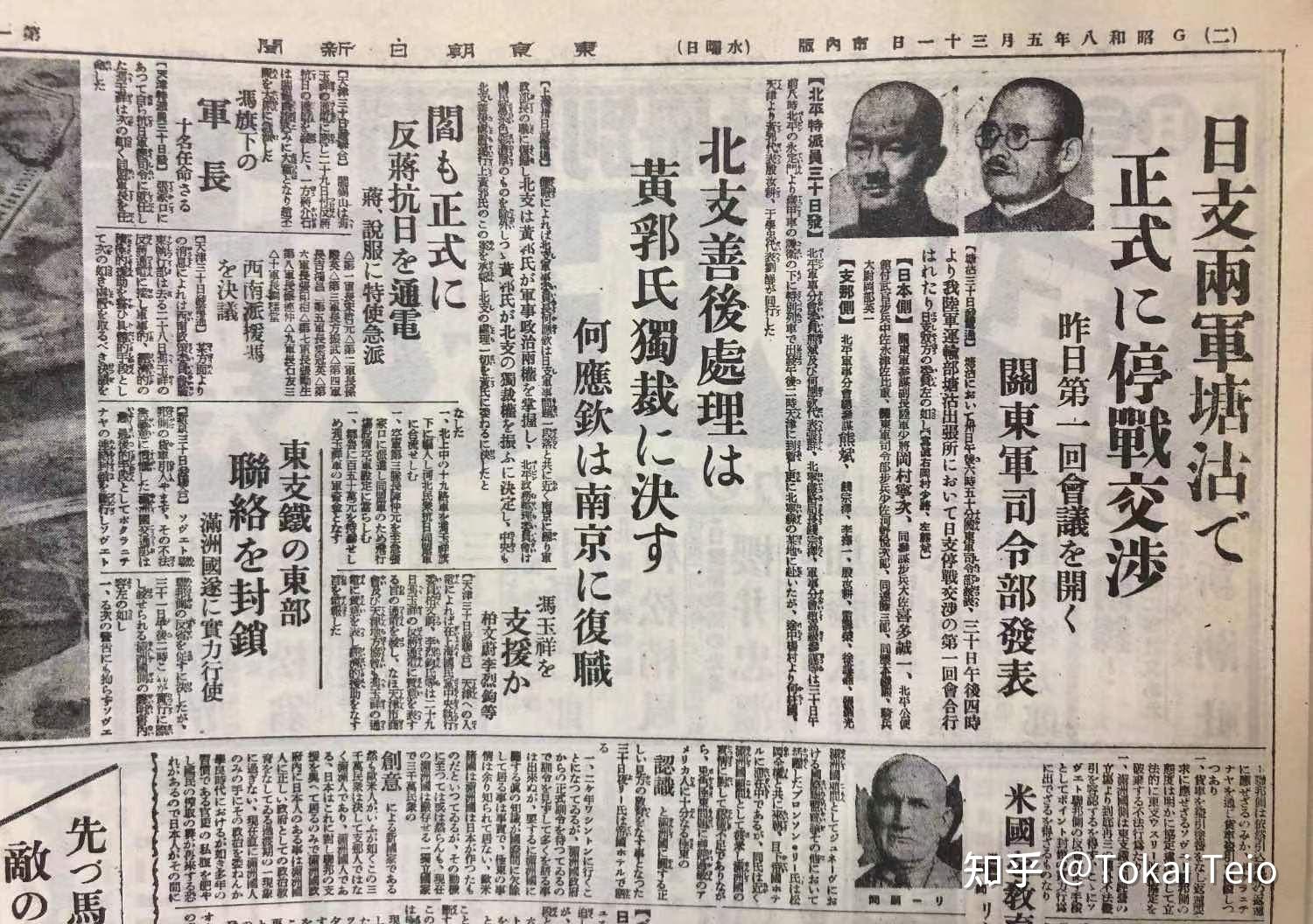

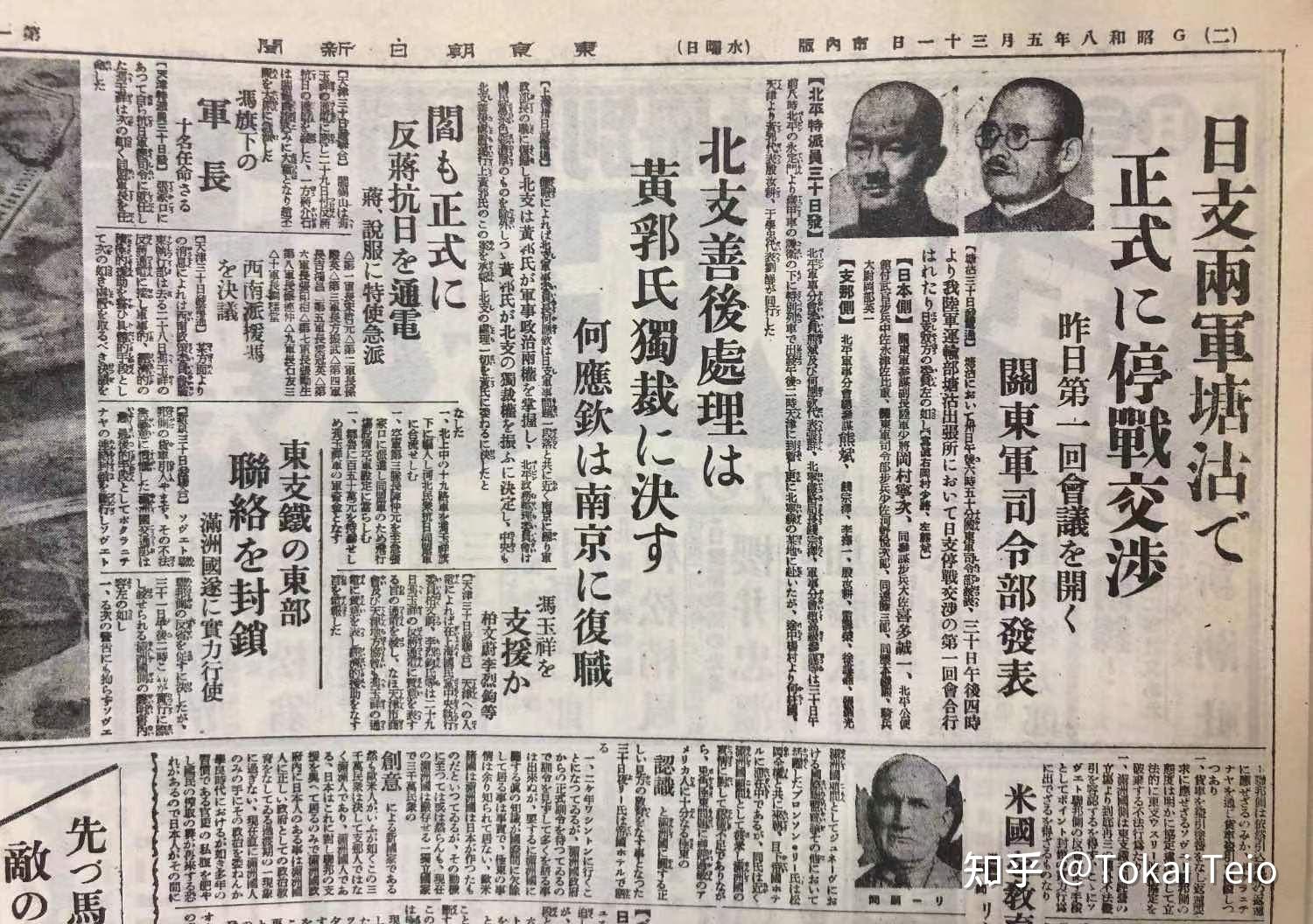

1933年塘沽协定

1933年塘沽协定

面对越来越森严肃杀的社会氛围,『人民文库』这个最后的阵地也发生了内部对立。试图坚持「散文精神」、继续发行「进步的文学杂志」的武田麟太郎,与本庄陆男、古泽元等人主张继续存在,高见等『日历』系的作家却因为害怕被捕而失业,要求停刊。最后,1937年12月,高见与新田润在箱根的旅馆里见到了武田麟太郎,武田也终于决定停刊。于是,1938年1月号就成为『人民文库』的最后一期。

与此同时,高见也受到全面性中日战争的冲击,开始有了更多的想法。他在1937年12月就谈论到:「今天的小说可以免于无稽之谈的愚蠢之至了。然而,一旦直面战争这样深刻、严肃而庞大的现实的长波以后,眼里就会看到,现代小说这样的东西的的确确是脾弱、废物、微小、没用的。是不能与战争比较的。经过现实的长波,事到如今才更知道以前小说的小而无用。」

高见顺的文学思想为之一变。他开始改变自己的创作思路,甚至公开在自己的作品『机上生活者』中批判自己(『中央公论』1938年2月):「『一生都无法上浮的、悲惨的工薪族,在生活。即使可能没有生活的意义,但却生存着』,请尊重这种生存着的事情、必须生存的事情——繁森(书中角色)强烈地说道。比起描写工薪族的无用,不如请描写在这种无用中,可以如何地生存。『这段时间出名的高见顺那个小说家,果然以前是在其他唱片公司中工作的,一到这个男的写的东西,就尽是……愚劣的小说,好不容易有了工薪族的生活经验,却完全没有对生活真面目的探求。』……现在的问题不是思考如何将机上劳动者的悲惨悲惨地表现出来,而是想想如何要在这种悲惨中生活」。

同时代的评论家丹羽文雄在高度评价『机上生活者』时,也这样说:「和这个作家一样,我到现在为止,也尽是七零八落地写一些阴暗的东西。然后不知从何时开始,自己再也写不下去了。希望健康明朗之事的心情,比常人加倍地猛烈。」

简而言之,出于内外因素,高见顺也不愿意再写工农的悲惨生活,不断地强调工农人民的悲惨了。他希望写的是,工农人民在这样的生活也生机勃勃地生活着、满怀希望地生活着。高见拒绝再描写法西斯主义底下的黑暗现实了。

高见顺

高见顺

他的这种意图,在1937年11月对电影『无限的前进』的批评中显得更为突出:「但是在今天,从工薪阶层悲惨的现实批判中,工薪阶层又能得到什么呢?把悲惨描写成悲惨,在今天已经不是批判而是旁观。工薪阶层就算现在让人看到自己的悲惨,也于事无补。在悲惨的现实中,该如何生活呢?追求着这样的生活方式。这同样是小说的问题。而且这不是对别人说的话,其实是对作者自己的自我批判。当现实生活在充满活力的事业中时,人也必须充满活力地生活。而小说必须描写在当今现实中充满活力地生活的人。必须表现出充满活力的生活方式。」

一言而蔽之,高见正在继续「转向」,远离左翼立场,亲近主流社会。在1937年末,为了避免被特高逮捕,高见曾经写了一封假装要寄给武田麟太郎的信来刻意表现自己的爱国立场。虽然这封信很多就是高见编的,但是其内容还是一定程度上体现了高见顺的心声:「事变改变了我们的心情、我们到现在为止,一直写些第一是文学、第二还是文学的痴情小说,却也渐渐思考起了所谓国家的发展、民族的命运之物。将日本民族强力的步伐、活力满满的生存方式这样的东西带入文学、想要生出不同于迷恋痴情的粪现实主义的、巨大而明朗的日本的民族文学的心情,因为只是心情,事实上不还是低迷在低处吗?总之 这样的心情、这样的心情与到现在为止的人民文库的氛围相隔甚远——至少我也要为了,与目前为止的我清晰的切割而全新地发展,与人民文库切割……」(添加标点符号)

写完「机上生活者」以后,高见陆续写了『神经』(『文艺』4月)、『普通演员之友』(『周刊朝日』4月10日)、『人类』(『文艺春秋』9月)等作品。这一时期他的作品已经完全脱离左翼的批判现实的立场,而流于对现实的描写。④

沿着这条延长线,高见最终写出了「在如何的星空之下」(『文艺』1939年1月到1940年3月)。这部小说,就是围绕着小说家仓桥「我」、舞者小柳雅子、艺人与随团作家、在浅草生活而出入烧烤店「惚太郎」的人们发生的。高见安排,让主人公仓桥希望写出「充满活力而强大的小说」:「这样的愿望,与事变一起在我心中发生了。对我来说,与其说是外在的要求,不如说是内在自发产生的一种生理性需求。但是,我怎么也写不出这样的小说。只会徒增欲望,却无法将其具体化为小说。然而,这种欲望并没有得到满足,而是积压在我的体内,形成了一种歇斯底里的情绪。我想,如果上了战场,或许能从那种歇斯底里中解脱出来。但是,在我看来,同胞们赌上生命战斗的地方,我这个没法加入战斗的丙种⑤去,就像去『参观学习』一样,总觉得有些胆怯。」

毫无疑问,这个「我」其实就是高见的化身。

其实,最能体现高见这一时期的思想转向的小说,是在杂志『大陆』⑥从1938年9月~1939年2月连载的小说『更生记』。

『更生记』的主角名叫籾山,是个曾经的思想左倾的左翼同情者,如今则是个浑浑噩噩的工薪族。这部小说里也有高见之前刻画的「前左翼」,就是那木秀一,那木勇敢地投身到左翼运动中而被捕,最终死于肺病。而小说中,籾山却成功地「再生」,阻止了公司被合并的阴谋,还和那木喜登子恋爱,重新燃起了对生活的欲望。

这其中发挥很大作用的,是「思想保护观察所」。所谓「思想保护观察所」是根据1936年11月20日开始实行的「思想犯保护观察法」,在全国22个地方设立的。在『更生记』中引用了一段「保护观察所的入门」:「为了不让本人(被控违反治安维持法的人中,受到了暂缓起诉,或者有附条件不起诉的审判结果的人,以及刑满出狱或者允许假释的人)再度连累到犯罪中,在观察其思想与行动的同时,为了可以让本人今后度过圆滑的社会生活,以种种的方法努力于辅导,将其好的品质确实强力地伸张,想要让其将来做上对社会有用的劳动」。

『更生记』中描写主角籾山遭到长期拘捕后,受到「起诉留保处分」而被释放,在释放时发誓要转向——这基本就与高见本人的经历一模一样。

一天,籾山被传唤到保护观察所,当时他感到万念俱灰,但名叫大槻的观察司却勉励他积极地思考生活,他「热情与诚实」的话语打动了籾山,让他吊儿郎当而悲观失望的心情为之一扫。

对于在周日探访的大槻,籾山跟他说明了在公司内,有其他公司要合并自己公司的阴谋。大槻则这样说:「——对于你来说,我想这是你重新做人的一个很好的机会。这是我之前也说过的了,从这段时间你的话语看来,让人觉得你对例如生活这样的东西完全背过身来,不想去思考其本质。话语虽然很粗暴,请您谅解。那也不只是你一个,在转向者中也有很多人是这样的,对于他们我一直说,『不要把思想与生活视作一体』、『舍弃思想就舍弃生活这是不对的』,我一直这样说。这也是我想对你说的。请积极地思考,所谓生活之物。从而也通过这件事,希望你同时崭新地把握到日本民族的精神。」

于是,籾山生活下去的意志觉醒了,他到处奔走,对抗自己公司被吞并的阴谋。籾山在手记里这样写:「是进击的,原来如此,不是对于阴谋要大干一场的进击的心情,可以说是对生活本身进击的感情、欲望,我轰然感到那激烈而鲜明的脉搏跳动。那是一种仿佛早已遗忘的感情,一种仿佛早已失去的欲望。我就像皮肤上被打上红热的烙印一样,痛楚而真切地感到,自己找回来了。就像麻痹了一样,我内心涌起一股再生的喜悦。」

高见本人自从1933年7月因为违反治安维持法,受到起诉留保处分后,就作为「康米主义特别要视察人乙」受到警视厅特高第一课的监视,直到1945年日本投降,都常常受到特高刑事的访问。在『高见顺全集』的年谱中,则记载自从1936年11月以后,来访问的是保护视察官。

到这里,行文已经很清楚了:高见表面上是在写籾山,其实是在写自己,一个在「保护视察官」的循循善诱下,「重新做人」的前左翼。

高见一开始在转向后的颓废伤感中,注重描写工农人民的悲惨生活;当内外形势紧绷起来以后,他又转而决定描写人民生机勃勃、活力满满的生活。这一幕的最后,就是高见自己也在「保护观察官」的诱导下,不再以左翼批判现实的视角看待黑暗的现实,也不再沉湎于背叛左翼的失望中,而变得对自己的生活「生机勃勃、活力满满」起来。

这种「生机勃勃、活力满满」,就是高见唯一可行的「现实生活」——积极响应日本帝国政府对作家们的安排,运用他们的文笔与活动来「文学报国」,服务于帝国政府大东亚共荣的愿景。于是,高见顺终于彻底转向了。

1939年开始,高见与『人民文库』的作家们开始积极地协力于帝国政府。1939年1月,帝国政府为了让作家服务于自己的帝国主义侵略,设立了「大陆开拓文艺恳话会」,其中的成员不只有高见顺,还有很多的前无产阶级文学作家。1940年,高见顺参加了文艺家协会主办的第一次文艺后方运动,与横光利一、林芙美子、浜本浩、高田保在四国巡回演讲。不久,他又参与了日本文学者会的建立,去「大政翼赞」去了。

1941年11月,高见被征用为陆军报道班员派往南方,在香港迎来了太平洋战争的爆发,不久经泰国进入缅甸,随作战部队与英军正面交锋。1944年6月,高见再度被征为报道班员派往中国,在上海等地滞留多时,并曾作为日方代表参加11月在南京举行的『第三届大东亚文学者大会』,同时担任由内阁情报局主导的类似于全国作家协会的『日本文学报国会』的审查部长。

小熊英二就曾经指出:被征召到缅甸前线的社会学家清水几太郎遇到了同样被征召的作家高见顺。高见看到从日本订购的杂志上都是竞争对手的文章,于是心生妒忌,“‘在这种地方磨磨蹭蹭的话,会被毁灭’之类的话成了他的口头禅”。[60]高见顺后来发表了赞美缅甸战役的“力作”。

战后与川端康成座谈的高见顺

战后与川端康成座谈的高见顺

正如日本战后,痛悔知识分子在战时毫无骨气地屈服的日本文化人所感叹的那样,「不是所有人的思想都是有血有肉的」,社会主义的流行语谁都会说,然而很多人只是左翼运动的过客。更令人哀叹的是,与真正将自己无代价奉献给社会主义的烈士相比,这样的人才是左翼运动的大多数。当左翼运动退潮时,他们就回到了自己的位置。或者说,他们就像麦秆,当时只是被左翼的烈风暂时压弯了,一旦左翼之风消散,他们就又再度因其他风向而折腰。

在日本列岛这片土地上,从来不欠缺「过去的左翼」。这恐怕,也不会只是日本的特色……

①其实,他们中的一些人已经投身了日本政界。社会党议员穗積七郎的儿子積积亮次,当年参与了「佐藤首相访美阻止斗争」(一时日本政府逮捕了2500多人)。加入「马克思主义青年同盟」这个新左翼组织以后,他又参与指挥了1975年的冈山大学北津寮袭击事件,导致一名学生被车碾杀。事后遭到通缉的他潜逃多年,最后被捕判刑,出狱后辗转进入政界,2005年当选爱知县新城市的市长,作为政客连任十六年之久。

还有名气更大的,如猪濑直树。他在信州大学就读时,就所属于社会主义运动家清水慎三的研讨会,新左翼运动时又作为中核派的一份子,参与了1967年的「羽田斗争」。1969年做上信州大学全共斗议长的他,甚至指挥主力学生进入东京,参与了10·21国际反战日斗争与佐藤首相访美阻止斗争。然而,大学毕业后,他就转入了普通生活,90年代成为了作家。

等到他再出现在政治中时,已经是小泉纯一郎内阁成立后了。从2001年在行革断行评议会上联名开始,猪濑就加入了小泉内阁的新自由主义改革,2002年又成为道路公团民营化推进委员会的一员,做上了道路公团私有化的急先锋。2007年,他开始做石原慎太郎(时任东京都知事)的东京都副知事,直到2012年右翼大野心家石原因为要转身国政而辞职以后,他在2012年东京都知事选举中,以历史最高票当选。不幸的是,猪濑执政一年多就因为卷入德洲会腐败丑闻而狼狈下台。如今,他是右翼民粹主义政党——日本维新之会的参议院议员。

从他与井尻千男、入江隆则等右翼文化人一起发起忧国忌(就设在三岛由纪夫祭日),以及批评日本「将战争作为超乎国家意料之事」看来,猪濑确实已经从社会主义者变成新自由主义鹰派了。

以上两个人的「华丽转身」,不知道算不算从「年轻人的疯狂」到「成年人的稳健」?

②全称「给越南和平!市民联合」。以1965年2月7日美国对北越扩大空袭为契机,4月24日小田实、鹤见俊辅、高畠通敏等知识分子成立「给越南和平!市民文化团体联合」,带动了一波日本针对越战的反战运动。

1966年10月16日正式改为现名。由于组织方针强调来去自由,运动时旗下鱼龙混杂,包括工会成员、左翼学生、一般市民、主妇甚至玄洋社等,新左翼也深度参与越平联的反战行动。进入1971年以后,抗议规模扩大到反对三菱、东芝等在南越设厂、日立发展军武产业,乃至三里塚斗争。市民运动注意力转向反公害以后,1974年1月正式解散。

③高见顺1930年从大学毕业以后,一直到1936年都在日本收音机商会(哥伦比亚唱片)工作。

④后来高见回忆当时的自己是:「现在回过头来读,那段日子里因为制肘太过严苛而无法正面吐露内心的烦闷,化作了鲜活的痛苦,同时又借着浅草的风景像偷偷地对自己咳嗽一样写出来的悲伤,反而使这部作品露出微妙的表情,这是一种微妙的苦笑。」

⑤在征兵时身体状态被评价为「丙等」,免除兵役。

⑥1938年6月~1941年12月由「改造社」发行,忠实地反映了日本军国主义化的过程。一段时间,曾经投稿给『改造』的左翼知识分子都投稿给『大陆』。

参考文献:

『学生運動から就職へ——「全共闘世代」ホワイトカラーの一貫性の考察』(宫崎晋生)

『「左翼くずれ」からの脱却——高見順の転向と戦時体制の進展』(桑尾光太郎)

〖幻の保革逆転——日本における連合政権成立を阻害した要因——〗(山崎光)

《战败前后日本知识人的心路历程》