如何评价《罪与罚》这部小说?

感觉自己看完思绪还是乱到不行( ????? )

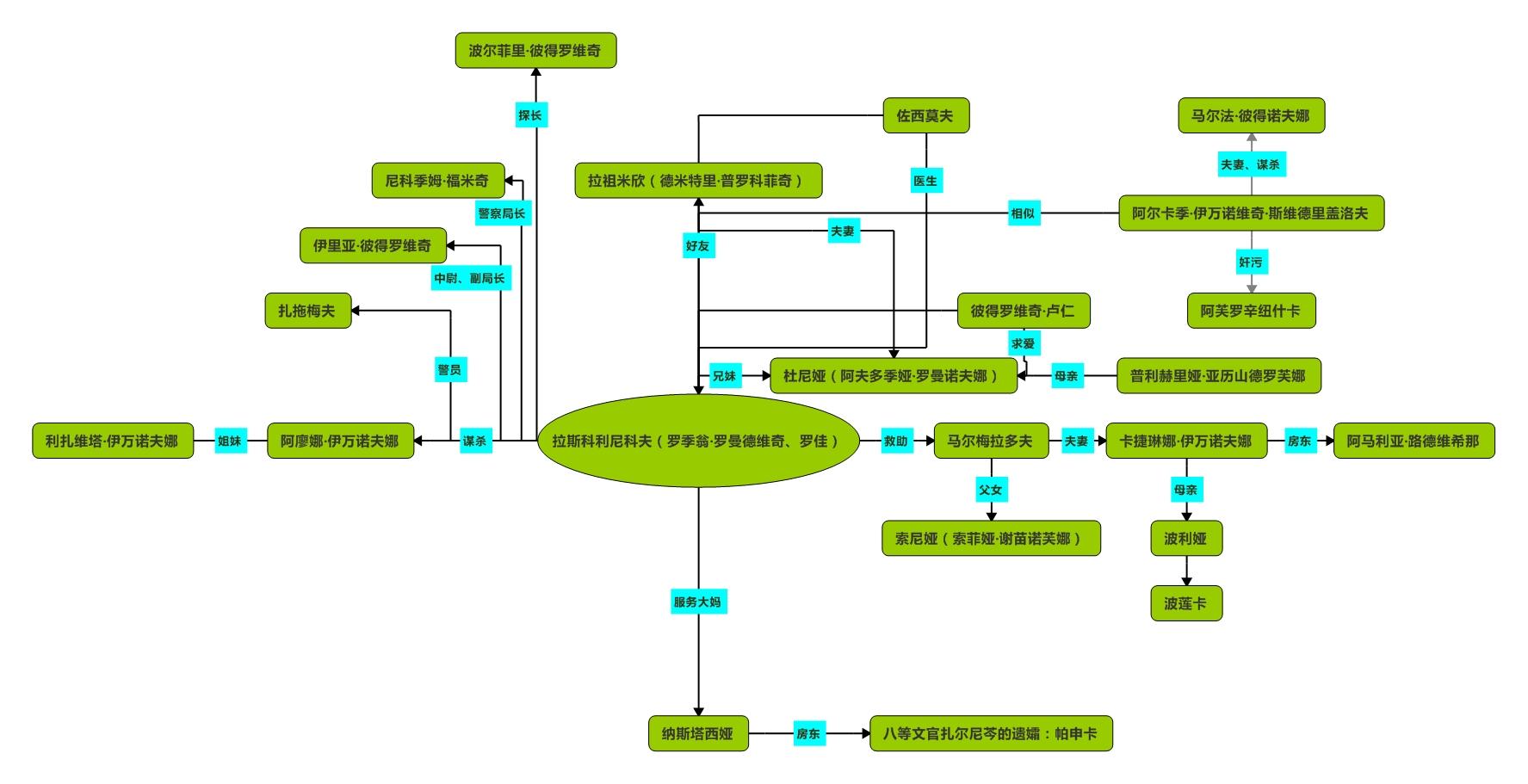

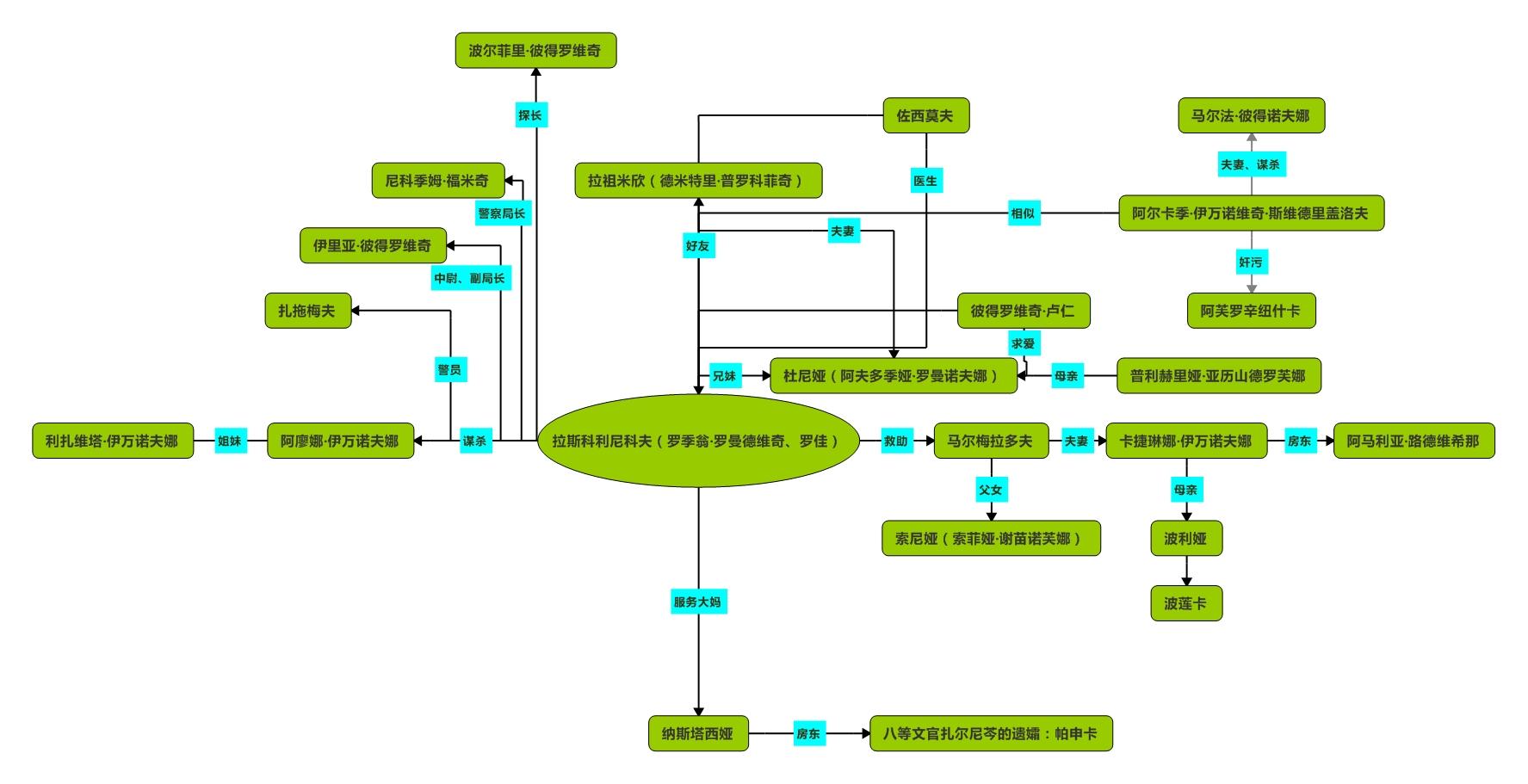

以上是主要人物关系表。下次再读再完善。

PS:由于第一次读,感觉仍有很多地方没有读得透彻。

一、故事梗概

故事发生在俄国19世纪60年代“农奴制改制”之后,一名叫“拉斯科里尼科夫”的年轻人认为自己是“拿破仑式”的大人物,可以杀死“无用的虱子”获得所需而杀死一个放高利贷的老太婆,最后却因为“人性未泯”而投案自首进狱,接受与罪相应的罚。其中有嗜酒官吏马尔梅拉多夫一家悲惨的命运作为次线。

二、主要命题

1.谋杀。

主人公拉斯科里尼科夫认为,人可以分为“平凡的”和“不平凡的”两类,“平凡的人必须俯首帖耳地过日子,没有无视法律的权利,起因盖由于他们平凡。而不平凡的人,正由于他们不平凡,有权干任何犯法的事,胡作非为,无视法律……只要流血对他们有利……平凡的人天性保守,循规蹈矩,乐于当顺民;不平凡的人全都犯法,都是破坏者或倾向于破坏的人,是他们的能力大小而定……这类人如果认为有必要,为了实现自己的思想,需要跨过一具尸体,跨过血泊,他们就会在内心中,在良心上允许自己跨过这血泊……得看他的思想到底是什么以及他的思想的规模而定。第一类人永远是现在的主人,第二类人则是未来的主人。第一类人保存这世界,在数量上繁殖这世界;第二类人把世界推向前进,引导着世界走向既定的目标。这两类人拥有完全同样的生存权。”

“第一类人也爱想入非非,有时候也不妨把他们揍一顿,让他们安分守己,但也就到此为止了,有时甚至打手也不用,他们就会自己揍自己,还进行各种各样的公开忏悔。”

“一般说,有新思想的人世上实在太少……芸芸众生之所以活在世上,无非是为了最后经由某种努力,在一千人中吧一个多少具有一点独立性的人生到这世界上来。至于要剩下一个具有更大独立性的人,也许一万人中才能有一个。伟大的天才也需要在地球上生出十亿、几百亿人之后才会出现一个。”

主人公认为“不平凡人”为了不平凡的思想以及目标,就可以铲除通往目标道路上的一切“平凡的人”,只要目标到最后可以完成。

虽然拉斯科里尼科夫自己也说到,“这两类人拥有完全同样的生存权 ”,但是实现不平凡的目标的重要性高于“平凡人”的生存权,所以“不平凡的人”不用被归罪,只要杀害是为了实现伟大的目标。

很明显,主人公认为自己应当成为“拿破仑式”的大人物,杀害老太婆这样一个区区的有害的虱子是理所当然的,为了实现他心中的伟大计划,“三千卢布是必须的”。

但是,罗佳最后却承受不起内心罪恶的一面,惧怕“突如其来的天灵盖的一击”,选择公布真相投案自首,远赴西伯利亚进行赎罪,这可以很大程度上说明杀人会给施杀者带来良心上的拷问,甚至伴其一生,不能释去。可见杀人一定会对施杀者留下不可磨灭的心理重担。赎罪是施杀者唯一的救赎之路。

而杀害这一个行为,除非自己的利益受到极大的损害,否则不会杀害自己的同类,无论是人类还是动物。罗佳谋杀老太婆的最根本的原因,是因为拉斯科里尼科夫贫穷,生活无以为继,虽然他没有花费到抢来的钱财。

“平凡人”与“不平凡人”本质都是人,都具有人的生物性:吃喝拉撒,缺一不可。从生物学上讲,每个人都只是大自然中的一只渺小的动物,无论有没有伟大的思想。但是在人的社会中,生物性外的“文化”则造成阶级分层,“不平凡人”可以利用虚拟的文化来架于“平凡人”之上,“第一类人也爱想入非非,有时候也不妨把他们揍一顿,让他们安分守己,但也就到此为止了,有时甚至打手也不用,他们就会自己揍自己,还进行各种各样的公开忏悔。”“不平凡人”可以利用“平凡人”文化上的顽固性来进行维护自身地位的统治。

2.信仰上帝。

基督教奉行每个人都有罪行,每个人都应为其他人的苦况而赎罪,就像每位教徒都要为耶和华的罪难行圣礼、做祈祷、食圣餐一样。

索尼娅就是信仰上帝的最典型代表。主人公甚至对她下跪,为了“向整个人类的苦难下跪”。“不清不白、罪孽深重、深重的苦难”与“圣洁的感情”同时存在于索尼娅的身上,就像上帝的剪影,虽然索尼娅为了家庭被迫为娼,“跳进了藏污纳垢的火坑”中,但是她“不发疯”,而且说服了主人公去赎罪,并且一路陪伴,最后成功唤起主人公心中的爱的情感,“逐渐获得新生”。

另外,一名案发地点的油漆工“米科尔卡”为了奉行教义,主动将谋杀的责任揽过,主动去“受苦受难”。

3.环境决定论。

当时俄国正流行着一个名为“环境作崇”或“环境影响”的论调,认为人们犯罪的原因是因为当时俄国农奴制度的影响。小说中索尼娅成为妓女是一个佐证。但是陀思妥耶夫斯基反对这个理论,用译者臧仲伦的话来说就是“认为一个人应该对自己的行为负责,不能仅仅归罪于当时社会环境的恶劣影响,在同样的社会环境下,为什么有的人变坏了,有的人就没变坏,而且出污泥而不染呢?”

主人公虽然杀害了老太婆,但是最后并没有成为恶魔,而是选择赎罪,并爱上索尼娅;拉祖米欣没有因为贫困而偷抢,而是去做翻译而谋生;主人公妹妹没有因为钱财而屈服于斯维德里盖洛夫这个色魔;索尼娅虽然成为了妓女,但是本质上是为了家庭而献身。

我更倾向于“人心决定论”,一个人有权利根据所处环境选择自己走的路,无论结果如何,由自己承担所有后果,而非像马尔梅拉多夫般沉溺于酒精到最后也死于酒精。

同时,环境也成为影响后果的最重要因素之一,若非无路可走,相信马尔梅拉多夫一家的命运可以少一点悲惨的色彩。

但是,人自身对结果的影响一定会大于环境。

4.犯罪破案

按照彼得罗维奇和拉斯科里尼科夫的逻辑,对嫌疑犯不必主动出击擒获,而是“顾左右而言他,然后猛然发动进攻”,“分散被审问者的注意力,麻痹他的警惕性,然后冷不防用一个最要命和最危险的问题,劈头盖脸地达到他的天灵盖上,是他仓皇失措,晕头转向。”

根据主人公的心理活动,这是利用犯罪心理的“内疚性”,希望疑犯通过 心中的“自省”最后自首,一定程度上也是利用了“上帝”的理论,通过受苦受难而赎罪。

更严重的话,就是斯维德里盖洛夫虽然犯了罪,谋害了妻子、奸污了幼女,而且没有被抓获,但是最后却因为生存意义的缺失迷茫而开枪自杀,自己解决了自己,承受另一种苦难。

楼上一位兄弟说,“傻白甜是看不了这本书的。”如果想读懂主角心理尤其是杀人动机,他说的对。太宰治在《人间失格》单独提到这本书是有理由的,这本书最适合曾经心理失常的人看,他们能够理解老陀所写的人不是别人,正是他们自己。那种被理解、被精准描述、被一语道破的感觉不能简单用感动来形容。

摘一段黑塞对老陀的评论:我们之必须阅读陀思妥耶夫斯基,只是在我们遭受痛苦不幸,而我们承受痛苦的能力又趋于极限之时,只是在我们感到整个生活有如一个火烧火燎、疼痛难忍的伤口之时,只是在我们充满绝望、经历无可慰藉的死亡之时。

当我们孤独苦闷,麻木不仁地面对生活时,当我们不再能理解生活那疯狂而美丽的残酷,并对生活一无所求时,我们就会敞开心扉去聆听这位惊世骇俗、才华横溢的诗人的音乐。这样,我们就不再是旁观者,不再是欣赏者和评判者,而是与陀思妥耶夫斯基作品中所有受苦受难者共命运的兄弟,我们承受他们的苦难,并与他们一道着魔般地、駸駸乎投身于生活的旋涡,投身于死亡的永恒碾盘。只有当我们体验到陀思妥耶夫斯基那令人恐惧的常常像地狱般的世界的奇妙意义,我们才能听到他的音乐和飘荡在音乐中的安慰和爱。

可能这个答案会写很久吧,毕竟像这种巨著,我们只能一遍又一遍地去品味,一次又一次地去理解,才能真正地与陀翁的想法沾上点边。这里篇幅有限,我只提供一些最粗浅最粗浅的看法,只写主旨,不写细节,欢迎大家批评指正。

这学期选了一门课介绍陀思妥耶夫斯基的主要小说,《罪与罚》是该课必读书目的第四本。教授要求我们6周读完,每周1部 (罪与罚有6个部分加一个epilogue)。在此之前,我们读了《穷人》,《双重人格》,《地下室手记》。

如果说穷人和双重人格我读得半懵半懂,地下室手记我觉得很精彩,那罪与罚,我想用震撼两个字来形容。

先说阅读体验吧:看罪与罚完全不累, 完全感觉不到时间的流逝。虽说是每周一部,但我由于拖延症一半到上课前一天才开始读,可每次还是能读完。最高一次记录一晚上读了170页,不知不觉已经凌晨四点了。每次读完,都是觉得这本书实在好了,陀翁实在太伟大了...

论描写,大段的对话酣畅淋漓;论情节,看似杂乱无章,其实构思精巧;论主旨,不可谓不深刻;论艺术手法,不可谓不高明。

教授问:罪与罚的可怕之处在哪里?

答:Raskolnikov杀人的理由,让你无法反驳。

那Raskolnikov杀人的理由是什么呢?

我想先从Raskonikov的名字说起。

俄语里,Raskolnikov之名来自rascal一词,意味“分裂”。这个词最早用来描述俄罗斯东正教教派的分裂者,也就是一群religious dissenter,一群蔑视上帝至尊的人。

尼采说,上帝已死。然而很多人没意识到的是,上帝死了,但他的位子还在。

所以这些Rascal们,他们自认为自己是超人, 可以跨越某条界限, 做上上帝的位子。

于是乎,陀翁笔下,Raskolnikov诞生了。

教授说:罪与罚里,人并不是社会环境的产物,也并不是性格的产物,而是“想法”的产物。

那么贯穿全书的想法是什么呢? 当然是Raskolnikov 杀人的真正动机。

“人类社会有两种人,一种是凡人,一种是非凡的人。凡人会遵守世俗的法律,而非凡的人,他们能凌驾于法律之上,为了更高崇的目的而清除一些必要的障碍。他们被称为伟人,他们被称为英雄”。

“凡人可以跨越某条界限可以变成非凡的人”。

“我想做凯撒,我想做拿破仑”。

同意上一个答案说俄语实在太巧妙了。俄语“罪”一词原本就是“跨越界限”的意思。用在这里,目的不言而喻。

Raskolnikov 想越界。他想做拿破仑。

凯撒是谁,拿破仑是谁? 我们称他们为英雄,因为他们都是伟大的谋杀者!他们双手沾上了无数的鲜血,他们的内心确没有丝毫的动摇。

或者近代的例子, 希特勒,斯大林。。。战争,清洗,毁灭一个国家,流放一个民族,他们已经不是凡人,一个凡人的怜悯之心承受不起数百万人的鲜血。

陀翁笔下的“想法”,是整个人类社会历史,现在,甚至未来的缩影。这种想法概括历史,照映当下,预见未来。你想反驳它,你就得反驳整个人类社会的规律。

杀死那个老妇人,并不是谋杀,而是Raskonikov的一次实验。老妇人是这次实验的小白鼠;而Lizaveta,是这次实验的附属牺牲品。

“我没有杀死她!是魔鬼杀死了她!我只杀死了我自己!”

实验失败了。

Raskolnikov不是非凡的人, 他只是普通的人罢了。他的痛苦并不来源于对他被杀之人的愧疚,而是来自于意识到自己实验失败的这个事实。他意识到自己做不到杀死一个人像杀死一只老鼠一样心无波澜,他意识到自己做不了拿破仑。

所以他的双重人格出现了。

课上的同学认为,Raskolnikov照应弗洛伊德理论中的自我,而Razumikhin代表本我,Svidrigailov代表超我。

Raskolnikov再杀人后有两个选择:要么承认自己是凡人,乖乖接受该有的惩罚;要么凭借最后一点努力变成拿破仑,让杀人变得像杀老鼠一样,使自己内心没有任何波澜。

Rascal的“分裂”之意,又一次用在了Raskonikov在两种人格之间摇摆上。

Razumikhin,爱着Dunya,知道Raskolnikov杀人;Raskolnikov,爱着Dunya,知道自己杀人;Svidrigailov,爱着Dunya,知道Raskolnikov杀人。

是巧合吗?

不是。因为他们是三人,其实都是Raskolnikov一个人。

Razumikhin老实巴交,憨厚朴实,是平凡的象征。Raskolnikov人格分裂,在平凡与非凡之间做斗争。Svidrigailov完全不避讳自己“恶”的事实,杀人后,心无波澜,实属非凡。

可是最后,Svidrigailov自杀了。

超我死去了,自我回归到了本我,接受着凡人应该有的苦难,或者说,惩罚。

那Sonya是谁?

美好纯洁,但饱受苦难。教授说:俄国文学里,妓女是整个人类苦难的象征。

她有罪吗?或许在某种程度上有(妓女)。但是她拯救了Raskolnikov。

在Raskolnikov向她坦白杀人的事实后,Sonya没有丝毫害怕,甚至没有丝毫厌恶,只是紧紧地抱住了Raskolnikov,并承诺要和他一起承担苦难。

“我不懂你的杀人动机,但是我能看见你的痛苦”。

她痛苦,有罪,但又纯洁美好。她向上帝寻求救赎。

上帝死了吗?也许他确实是死了吧。可是,他的位子还在,永远不可动摇。。。

罪与罚的对话,让我们能直接“听见”人物,听见他们的想法。陀翁写此书的终极目的,不是为了检验这种想法对不对,而是通过描写一个杀人者的内心冲突来映射整个人类社会的发展规律,对超人哲学的观点进行批判和反思。教授甚至说,罪与罚包含了满满的反乌托邦思想。

“这是一个伟大的实验。为了某种崇高的目的而清除某些障碍,我(们)能被称之为英雄。我们推动人类社会发展,引领人通向幸福”。

说的不就是二十世纪的那个著名实验吗?

“人类分为英雄和蝼蚁两种。”

“英雄可以为了好的结果而做所谓的坏事。”

“犯罪后在自责和恐惧中度日。”

以上这些心理,我都太熟悉了。

陀翁写得真实、细腻、流畅,读着像伐骨洗髓一样痛快。

我就是拉……拉斯科什么来着?

读过这篇小说后,不想写矫揉造作的文章。

自己那些平日里不敢拿出来见人的阴暗、猥琐、病态,反正陀翁都写尽了,也没必要再隐藏。

只有这样,才能谈谈对拉斯科……杜尼娅她哥的理解。

俄国人的名字可真是长啊。

他是一个深思型的人,读得多了,想得多了,自然就觉得俗世人浅薄。

俗世人的生活从未加过反省,思想和价值都不是自己的,而是模仿别人,在庸俗和麻木中一天一天过着。

跟这种人交往和交谈,完全是浪费时间,他们是那么愚蠢,以至于竟认为自己是真理,听到真的真理,反而会嘲笑和恶毒攻击。

所以他离群索居,闭门谢客,认为门外的人都是蝼蚁,一秒钟都不愿意在他们身上浪费。

蝼蚁和人,可能是同一种生物吗?

在生物学上,是同一种。但在社会学上,则很容易能画一条线区分开,即使不说是两种生物吧,说他们是两种人总是没问题的。

一种是英雄,有自由意志,这种是极少数。

另一种是蝼蚁,没有自由意志,其运动规律像物理学中的物块一样容易推测,人生一眼能望到终点。

英雄的特征,就是所做的事与众不同。所谓众,就是麻木无脑随大流的蝼蚁们。

那么如此有思想、有志气的自己,是属于英雄,还是属于蝼蚁呢?

是蝼蚁?但显然自己思考问题深度远远超过它们。

是英雄?却好像混得连蝼蚁都不如。

到底是什么啊?

于是我们的主人公,也就是杜尼娅他哥,决定做一个实验。

理论上,英雄是可以践踏蝼蚁的。

尤其是有害的蝼蚁——踩死它,对其他的蝼蚁还有好处,对蝼蚁的群体来说这是好事而不是坏事。

为了结果的正义,英雄可以采用过程的邪恶,其实对英雄来说,用蝼蚁的善恶观来衡量他们本来就是荒谬的。

蝼蚁用蝼蚁的正义观评价英雄,就像议论皇帝家用金锄头一样可笑。

“英雄未有俗胸中,出没岂随人眼底?”

于是决定杀一个人,但执行中出了点问题,变成杀了两个人。

却因此陷入了万劫不复的恐惧中,战战兢兢地抱着心里的盒子,警惕地望着四周,看谁都像是要来解锁。

从此,世上没有自己人。

从此,不能再说真心话。

唯有隔离,唯有封闭。

唯有三缄其口,唯有独自一人。

才能守护,才能隐藏。

才能逃避缧绁,才能不被惩罚。

心惊胆战,被任何人看一眼都打个寒颤。

张口结舌,回答任何问题都怕暴露真实。

永远做戏子,对任何人都不能摘下面具。

永远做骗子,说的每句话都要维护谎言。

从此世间没有白昼,从此时时都是黑天。

桐原亮司尚有唐泽雪穗相依而行,而我们的主人公,只能独自一人。

不被惩罚?这已是最大的惩罚。

想要对你说,却不敢,说的罪。

会不会有人可以明白?

好在,陀翁,他真是仁慈,他写了一个索尼娅出来。

一个被迫沦落,心灵却闪闪发光的,妓女。

就像《地下室手记》中的……那个谁来着?丽莎,对吧?

总之,主角也是进行了一套唠叨,一套说教。

饶是他何等渊博,侃侃而谈,但她有一样他没有的东西。

信仰。

有了信仰,心里就有光明。

虽然不能摆脱苦难,但在苦难之中,心里是坦坦荡荡的,仰不愧天,俯不愧人。

就算是死去,也有信心不必忏悔。

这正是我们的主人公完全没有的。

他没有信仰,反而有罪。

走在任何路上,都害怕阳光照在身上,做任何动作,都感觉自己十分苟且。

自己只是个东躲西藏,在侥幸中苟活的杀人犯,有什么资格挺立在人世间?

他在她脚下双膝跪倒。

他说,他向人间一切的苦难下跪。

我看到的,却是阴暗在光明面前屈膝投降。

光明女神说,去亲吻大地,去说出罪行,只有这样,你才能得到新生。

苦役固然辛苦,但是精神上不必再受罪,反而会有赎罪的满足。

像是清晨的阳光,照进阴暗的斗室。

寒冷的角落里蜷缩成一团的战栗的灵魂,感到了温暖。

云破日出,你是那道光束。

赎罪痛苦,但是是短痛,即使是长痛,也是能看到期限的长痛。

而逃避,生活在内疚和自责、恐惧和压抑里,这种精神上的痛苦,是没有尽头的。

你要赎罪还是逃避?

反正《追风筝的人》的主人公选择了赎罪。

《罪与罚》的主人公,也选择了赎罪。

《少有人走的路》指出,人生充满痛苦,但承担痛苦,能从中得到进步,进步是幸福。

在痛苦面前逃避,只会无休无止的痛苦,越来越痛苦。

承担你该承担的,只有这样,你才不必自责。

而自责,是人世间,最恐怖的一种责罚。

白天不敢见人,晚上要做噩梦。

《罪与罚》的“罚”,显然不是做苦役,而是这种心理上的煎熬。

我们每个人,或多或少,或重或轻,都会犯过一点罪。

不一定是犯法,而是,伤害了别人,良心上会不安。

别人对我们的伤害,时间久了,我们可以一笑置之。

我们对别人的伤害,只会在时光中,越来越不堪回首。

化解的唯一方法就是,认下它,然后,接受一些责罚。

只有这样,良心上的伤口(每个伤害别人的人,良心上都会留下伤口),才会得以愈合。

而不是一旦触及,就羞愧无加。

人非圣贤,孰能无过。

有罪就赎,有错就认。

堂堂正正地站在天地间,坦坦荡荡地走在人间路。

附:我的名著读后感们

谢邀。

毛姆这个大毒舌,经常到处吐槽,但很敬服四位小说大神,认为是史上前四:托尔斯泰、巴尔扎克、狄更斯,然后,陀神。

他曾用自己的高标准严要求,说这四位文笔都很糙,不讲究;但话锋一转,说道:

文笔精美并不是小说家应有的基本素养,更重要的是充沛的精力、丰富的想象力、大胆的创造力、敏锐的观察力,以及对人性的关注、认识和理解。

充沛的精力、丰富的想象力、大胆的创造力、敏锐的观察力、对人性的关注认识和理解。

这一段话,是他用来描述当时四位大宗师的;其实拿来形容陀神,形容《罪与罚》,是最合适的。

我私人认为,《罪与罚》与其他伟大小说最大的区别,在于看似狂热其实冷硬的,正面硬写。

许多小说家到得后来,会更倾向于沉着地写。越老越洗练沉着。陀神也如此。

许多小说家,尤其是近代小说家,会写得很取巧。简化甚至剥除心理描写,好处是给读者留想象的空间,但其实也是藏拙:因为心理描写很容易写乱了节奏。

《罪与罚》却有文学史上罕见的大量心理描写,不同人物的心理描写还大不相同;且是大量扭曲的心理描写。

小说从头到尾,始终处于紧绷急促的状态中。

巴赫金还是谁,曾批评陀思妥耶夫斯基说,“他好像生怕读者随时抛弃他,所以一切作品都保持着神经质的紧张”。《罪与罚》也因此并不好读,让人很容易紧张得不舒服——但你深陷其中时,就出不来了。

这种紧张,硬而不乱,是靠一种奇怪的克制写下来的。即:小说里的场面恐怖慌乱,小说的叙述者却冷硬沉着。

就像一个运镜平稳的恐怖片导演似的。

斧头这个主题出现之后,先是主角不停地悬想细节,看得出主角很乱。“天哪!”他突然大喊一声,“难道,难道我真的会拿起斧头,照准脑袋砍下去,砍碎她的头盖骨……会在一摊黏搭搭、热呼呼的鲜血上滑得站不住脚,会去撬锁,偷窃,吓得发抖吗;难道我会浑身溅满鲜血,去躲藏起来……还拿着斧头……上帝啊,难道真会这样吗?”

而下面这段,陀思妥耶夫斯基从容不迫地,一个细节一个细节地描述犯罪前兆。这一段读者已经觉得毛骨悚然了,但笔法叙述得太冷静了,让我想到后来的卡夫卡——像描述机械一样描述死亡。第一,得做个环扣,把它缝到大衣上,——这只要一分钟就够了。他伸手到枕头底下摸了摸,从胡乱塞在枕头下的几件内衣中摸到一件已经破旧不堪、没洗过的衬衫。他从这件破衬衫上撕下一条一俄寸宽、八俄寸长的破布,再把这条破布对折起来,从身上脱下那件宽大、结实、用一种厚布做成的夏季大衣(他的唯一一件外衣),动手把布条的两端缝在大衣里子的左腋下面。缝的时候,他两手发抖,但是尽力克制住,缝上以后,他又把大衣穿上,从外面什么也看不出来。针和线他早就准备好了,用纸包着,放在小桌子上。至于那个环扣,这是他自己很巧妙的发明:环扣是用来挂斧头的。拿着斧头在街上走当然不行。如果把斧头藏在大衣底下,还是得用手扶着它,那就会让人看出来。现在有了环扣,只要把斧头挂进环扣里,斧头就会一路上稳稳地挂在里面,挂在腋下。把一只手伸进大衣侧面的衣袋里,就能扶着斧柄,以免它晃来晃去;因为大衣很宽大,真像条口袋,所以从外面看不出他隔着衣袋用手扶着什么东西。这个环扣也是他在两星期前就想好了的。

众所周知的故事高潮:主角要挥斧砍人了。再不能错过这一刹那的时间了。他把斧头完全拿了出来,双手抡起斧头,几乎不知不觉,几乎毫不费力,几乎不由自主地用斧背打到她的头上。这时他似乎根本没有力气。但是他刚一把斧头打下去,身上立刻有了力气。

然后是真正的神来之笔。

一般作者到此就是砍完了事,但陀思妥耶夫斯基居然,不慌不忙地,正面描述被砍老太婆的脑袋!

想象一部电影,当斧子劈人脑袋时,你居然还有心思用慢镜头,勾勒即将被劈碎的脑壳!

和往常一样,老太婆头上没包头巾。她那稀疏、斑白、和往常一样厚厚搽了一层油的浅色头发,编成一条老鼠尾巴似的细辫子,盘在头上,后脑勺上翘着一把角质的破梳子。一斧下去,正打在她的头顶上,这也是因为她个子矮小,才使他正好击中了头顶。她叫喊了一声,但声音十分微弱,于是突然全身缩下去坐到了地板上,不过还是举起双手想保护自己的脑袋。她一只手里还在拿着那件“抵押品”。这时他使出浑身的力气又打了一下,两下,一直是用斧背,而且都打在头顶上。血恰似从翻倒的杯子里迸涌出来,身子仰面倒了下去。他往后退去,让她完全倒下,并立刻俯下身子,看看她的脸;她已经死了。她两只眼睛瞪得老大,眼珠仿佛想从眼眶里跳出来,由于抽搐,前额和脸都皱起来了,变得很难看。

之后,读者已经快崩溃了,陀神却不慌不忙地描述一系列动作,还仿佛无所谓似的,描述了死人的惨状。他把斧头放到地板上、死者的旁边,立刻伸手去摸她的衣袋,竭力不让还在流淌的血沾到手上,——他摸的就是上次她从里面掏出钥匙来的右边的口袋。他头脑完全清醒,神智不清和头晕已经消失,不过手一直还在发抖。他后来回想起当时的情况,那时他甚至非常细心,十分谨慎,一直竭力不让身上沾上血迹……他立刻掏出钥匙;所有钥匙都像上次一样串作一串,串在一个小钢圈儿上。他立刻拿着钥匙跑进卧室。这是一间很小的房间,屋里有个供着圣像的、老大的神龛。另一边靠墙摆着一张大床,很干净,上面有一床棉被,被面是用零碎绸缎拼接起来的。第三面墙边放着一个抽屉柜。怪事:他刚把钥匙插到抽屉柜的锁孔上,刚刚听到钥匙的响声,突然感到全身一阵痉挛。他突然又想丢下一切,离开这里。但这仅仅是一瞬间的事;要走已经迟了。他甚至嘲笑自己了,突然又一个让人惊慌不安的想法使他吃了一惊。他突然好像觉得,老太婆大概还活着,还可能苏醒过来。他丢下钥匙和抽屉柜,跑回尸体那里,拿起斧头,又一次对准老太婆抡起斧子,但是没有打下去。毫无疑问,她已经死了。他弯下腰,又在近处仔细看了看她,他清清楚楚看到,颅骨给打碎了,甚至稍稍歪到了一边。他本想用手指摸一摸,但立刻把手缩了回来;就是不摸也看得出来。这时血已经流了一大摊。突然他发现,她脖子上有一根细线带,他拉了拉它,但线带很结实,拉不断,而且让血给弄湿了。他试着从她怀里把它拉出来,但不知有什么东西碍事,给挡住了。他急不可耐地又抡起斧头,本想从上边,就在这儿,在尸体上砍断那根细带,可是没敢这么做;他忙乱了两分钟光景,两手和斧头都沾上了鲜血,好不容易割断那根细带,没让斧头碰到尸体,把线带拉了出来;他没弄错——这是钱袋。线带上挂着两个十字架,一个是柏木做的,一个是铜的,除了十字架,还有一个小珐琅圣像;和这些东西一起,还挂着一个油渍斑斑、不大的麂皮钱袋,钱袋上还有个小钢圈儿和小圆环。钱袋装得满满的;拉斯科利尼科夫没有细看,就把它塞进了衣袋,两个十字架却丢到了老太婆的胸膛上,这一次还拿了斧头,然后跑回卧室。

真正的血腥与恐怖,不是渲染血腥多吓人,而是平静地面对血腥。

读者已经崩乱了,作者却依然正面硬写,毫不回避,正面硬写,逼着读者看恐怖的现场。

这是陀神强大到匪夷所思的地方。

我私人的看法:真正的大师,擅长写坏人。

写个人人讨厌的坏人不难,要把一个坏人写得有魅力,令人信服,很难。

莎士比亚笔下的好人就一般,但坏人,比如麦克白夫人和伊阿古,那就不朽了。巴尔扎克笔下傻白甜的人没啥意思,但葛朗台老头青史留名。福克纳也是写坏人写得出神入化。

陀神则大概是人类史上最擅长写坏人,还坏得很有道理的作者。

这种正面硬写的能力,古今罕有了。

2003年诺奖得主库切,非常崇拜陀神,专门写了个小说,以陀神为主角,《彼得堡的大师》,描述陀神遭遇家庭剧变,预备写《群魔》的那段时光。

结尾写陀神坐下来写小说:“他开始准备品尝那滋味了:那滋味犹如苦胆。”

这句话,特别把握住了陀神的精髓,《罪与罚》的精髓。

他就是敢正面硬写人世间的幽暗、恐怖与苦难,在其他作者受不了的深度,艰难地,一个细节一个细节地硬写;让读者一边不想读,一边在里头跟着读。

俄罗斯的大师们都有充足的表述欲,感受丰富、色彩明丽的所在多有;但大多作者,比如屠格涅夫,是写不到这么狠这么硬的。这种硬写的姿态在聪明的小说家眼里,过于笨拙了。

这大概也可以解释许多小说家会觉得陀神(以及巴尔扎克)文笔不够精巧优美。但什么样的内容配什么样的文体风骨。陀神就是文梗带骨,直捣幽暗,正面硬写,古今一人而已。