武汉校内被撞小学生母亲跳楼身亡,当地警方正调查与网暴关联,网传其父坠楼系谣言,如

根据澎湃新闻报道,6月2日,多张微信群聊截图显示:武汉“小学生校内被老师开车撞死”事件中的小孩母亲,在小区内坠楼身亡。澎湃新闻从权威渠道证实:情况属实,具体情况正在调查。6月2日,针对有声音指出当事人杨女士跳楼系与网络暴力有关的情况,当地公安机关告诉潇湘晨报(报料微信:xxcbbaoliao)记者,尚不明确是否有关联,警方正在对这一情况进行调查。

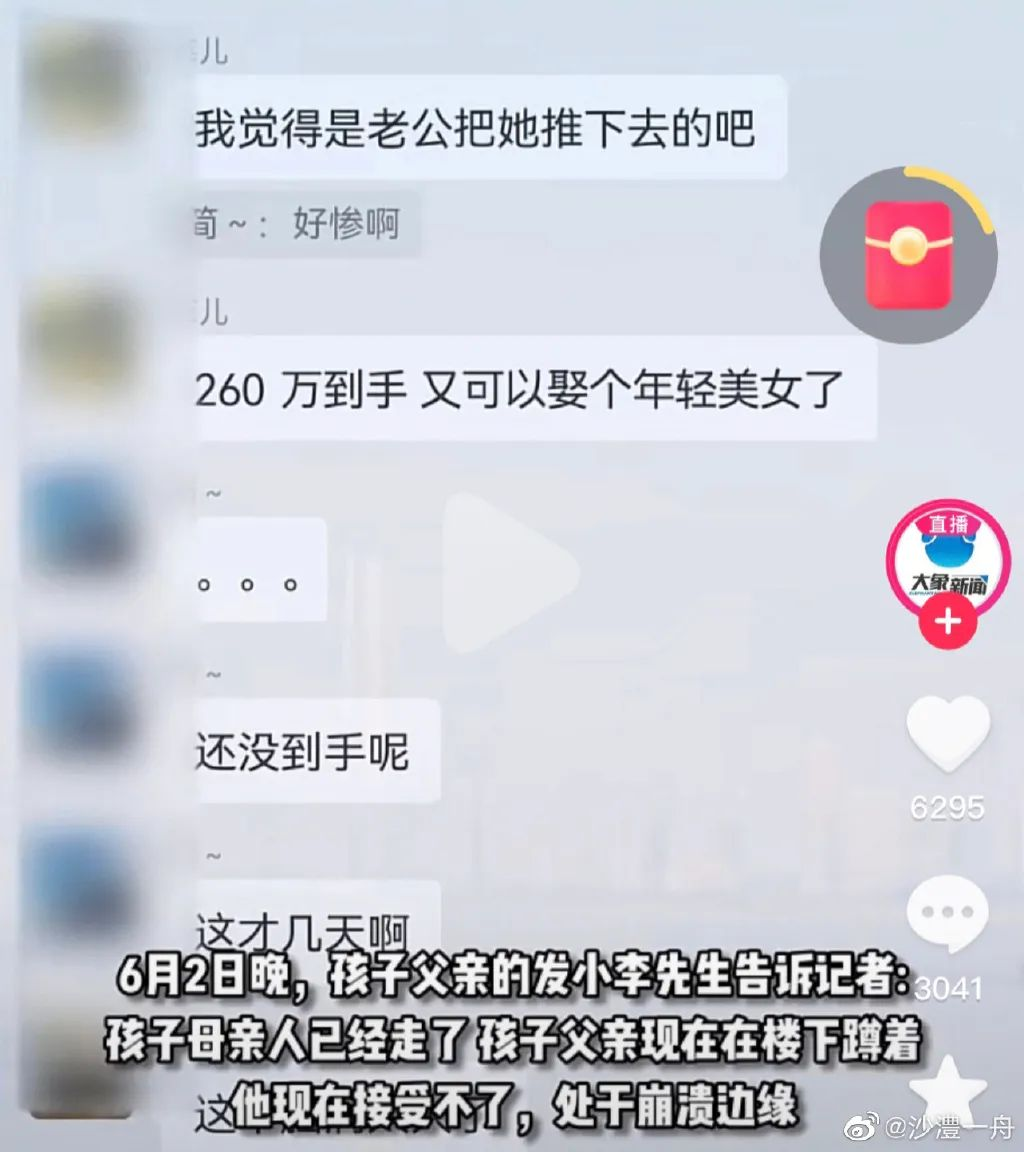

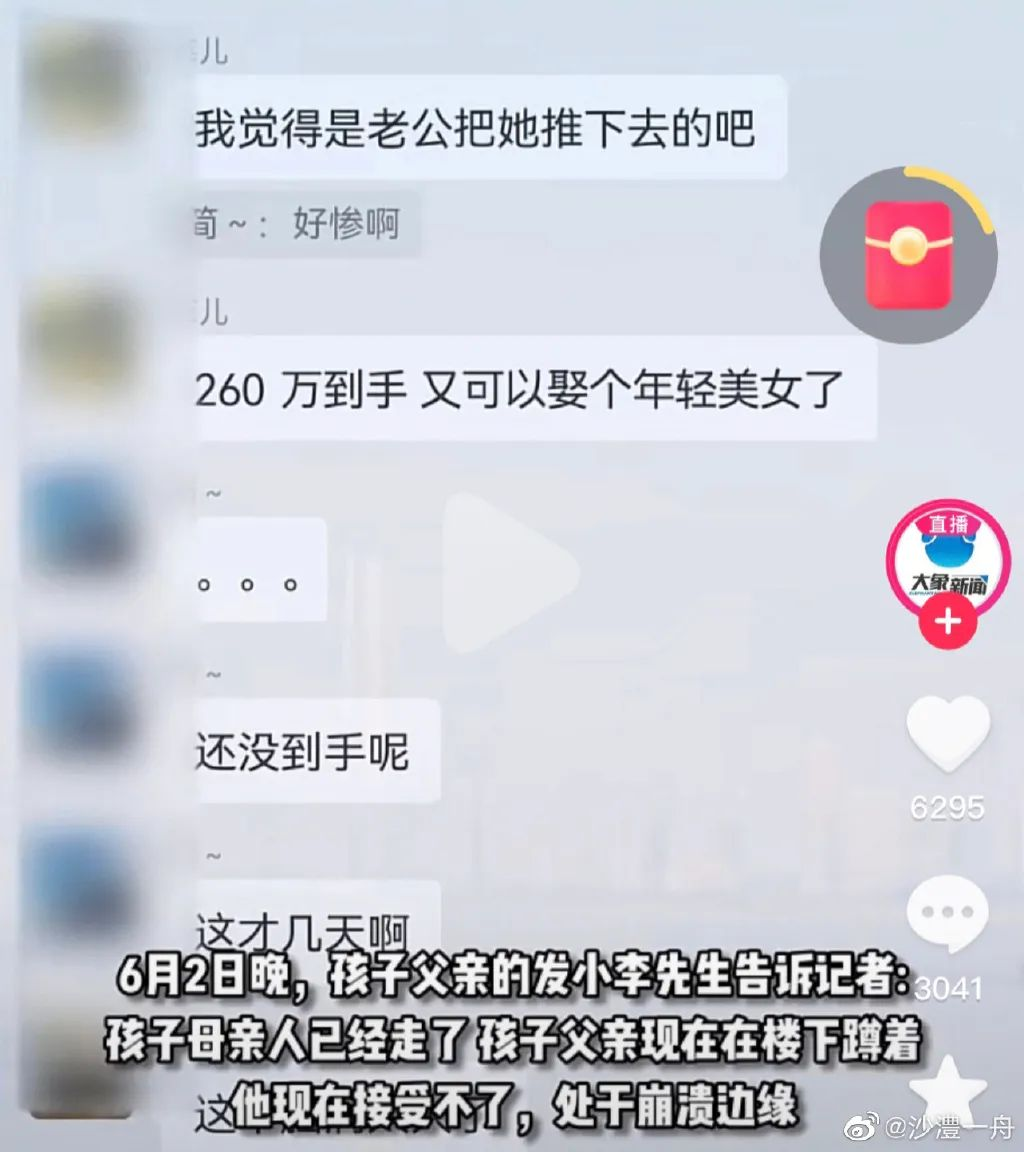

校园被撞致死男孩父亲发小发声:网上舆论确实给孩子母亲造成压力,跳楼后丈夫已处崩溃边缘, 据新黄河报道,2日晚,孩子父亲的发小李先生告诉新黄河记者:“我是从孝感赶过来的,孩子母亲人已经走了,孩子父亲现在在楼下蹲着,我们都在陪着他,他现在接受不了,处于崩溃边缘。”

https://www.sohu.com/a/681589209_120914498

前有刘学州、粉发女孩事件,后有武汉小学生事件,因网暴引发的悲剧一再发生,让人心痛不已!透过时间线我们来看看,武汉小学生事件中,一个普通家庭是如何在短时间之内破碎的:5月23日,武汉某小学七岁的孩子被老师开车碾轧,送医抢救后死亡。5月25日,汉阳区教育局发布官方通报:涉事教师已被刑拘,校长等予以免职。孩子母亲在维权期间,遭受质疑及网络暴力。

6月2日,被撞致死小学生的母亲坠楼身亡,冷血无情的网暴成为压垮母亲脆弱心灵的最后一根稻草。

孩子的父亲遭受着丧子丧妻的双重打击,网暴者却依然挥舞着手中的“利刃”,刺进受害者的心,让孩子父亲的心雪上加霜。

面对此等网暴,每一个有良知的国人都义愤填膺、深恶痛绝!

面对此等网暴,每一个有良知的国人都义愤填膺、深恶痛绝!

“舌上有龙泉,杀人不见血。”网暴者隐匿在网络空间中肆意口出恶言,践踏的却是现实中社会公序良俗的底线。在“人人都有麦克风”的时代,网络既赋予了网民评价的权力,也诱发了打着道德的旗号,恶意诋毁、人肉搜索等网络暴力现象。

网络中的每个人都应意识到,键盘的每一次敲击,应该是用来表达善意,而不是输出暴力,类似的悲剧,不该重复上演!

怀疑父母对孩子的爱?

怀疑父母对孩子的爱?

大错特错!

做了父母的人一定会明白,一个孩子长到七岁,全家人要付出多少心血!一桩车祸,两条人命,一家三口从此天人永隔。说“一个母亲的天,从此崩塌碎裂。"一点也不为过。

虽然案件的个中缘由尚未公布,但网暴无疑是这位母亲选择结束生命的重大推手!

“我的孩子那么小,那么聪明,那么帅气……他小时候磕破皮,扎个针,都哭得上气不接下气,他被撞时该有多疼,多疼……”

透过文字和屏幕,我们能够深深地感受这位母亲的悲痛。

然而“键盘侠们”却将自己的关注点放在了讨要说法的母亲的穿着打扮上,沉着冷静上,动机上......

(具体网暴内容,我们不忍再贴出来了,还是眼不见为净吧!)

“喷子们”永远不会懂父母对子女的爱,能有多深厚!他们更不会懂突然失去孩子,对于父母意味着什么?

某平台上有一个提问:孩子突然离世,父母应该如何活下去?

下面有很多父母,讲述自己的故事和心情。

一个失去女儿的妈妈说:

我唯一的孩子,两岁九个月意外去世了。我和老公都特别悲痛,很多时候都不相信这是真的,恍若隔世。

看见同龄的孩子就会想起儿子,甚至有时候突然会在街上痛哭。睡觉的时候连呼吸都是疼痛的。人生突然就没有目标了。曾经那些陪着儿子慢慢长大的短暂安稳的小幸福,突然被老天残忍的收走了。

周围人开始劝生,我跟老公三十岁出头,但是已经决定这辈子不再要孩子了。我不愿意为了治愈悲痛,而将另一个孩子带到人世。儿子在我们心中,永远都是唯一的宝贝,没有任何人能替代。

如果有一天,时间将我带走,希望能见到他……

另一个失去孩子的妈妈的讲述:

孩子走后的第一年,很多个夜晚流着泪到天明,有时候跟老公抱头痛哭。很多次反反复复梦见他走的那一天,醒来时发现孩子不在身边,心里空荡荡的……

那天跟老公偶然经过一个幼儿园,碰巧赶上孩子们放学。小朋友们戴着黄帽子,背着小书包,叽叽喳喳,可可爱爱。想起孩子,情绪崩溃,老公突然眼睛红了,泣不成声,我也跟着一起哭了。在那些家长眼里,我们大概像神经病一样吧。

后来所有人都在避口不谈小叶子,好像他从没来过这世上。这种无言的痛苦一到夜晚就肆虐,心碎得喘不过气来。

都说死亡的尽头是遗忘,可能我跟老公离开世界的那一天,才能真正将他带走吧……

还有一个妈妈,失去了不满12岁的儿子:

我的孩子意外离世三年了,那一年他不满十二周岁,我一直在痛苦和悔恨中度日。家里所有关于他的痕迹都被清理干净了。但这么久了我还是经常会梦到他,梦中知道他已经不在这个世界了,每每都是哭醒的。

在外人眼中我也许是个坚强的妈妈,不久就为了生活忙碌起来。可谁知道我内心的痛苦。

孩子其实很懂事,不到十二周岁,一米七的大个子,帅帅窝心的小暖男。我脾气不好,孩子有时候不用心学习贪玩,爱吃零食什么的,我会骂他,还打他。可他一转眼就忘了,笑嘻嘻地叫妈妈。

后悔对他的打骂,为什么不能再多点耐心呢……

或许人类的悲欢各不相同,但千万不要怀疑一个母亲对孩子的爱,也不该伤害失去孩子的母亲,更不要对活着的人二次伤害,因为他们可能已经拿出了全部的勇气继续活着!不管怎样,对于一个刚刚经历了丧子之痛的母亲来说,她此刻最需要的是社会支持系统的集体宽慰和支持,而非冷如冰霜、利如锋刃的网暴!

网暴背后是“集体共情”的崩坏吗?

有人说:“这些年来,人与人之间的关怀和善意渐渐变得稀薄了,不肯站在别人立场,考虑一下别人的感受,只管自己怎么舒服就怎么来。 如果有人愿意共情一下他人,反思一下自己,就会被人反唇相讥,认为是一种迂腐的、落后的表现,甚至招来网暴,人们的共情能力正在渐渐‘消失’。”那么,我们社会支持系统中的“集体共情”真的坍塌了吗?

道金斯的《自私的基因》指出,生物是为基因服务的生存机器,生物所有的行为都是为了尽可能多地复制自己体内的基因。于是就有人认为,个体也应该是全然自私的,甚至认为应该主动在社会内部进行人为的优胜劣汰。但荷兰著名的心理学家、动物学家和生态学家弗朗斯德瓦尔在《共情时代》一书中指出:“我们的基因虽然是自私的,但人性并不是极端自私的,共情是我们在演化发展过程中保留下来的重要能力。 ”

在我们身边,是的,就在你我身边,就在当下,只要用心,就会去发现:明明还有那么多朴素善良的人,他们不仅仅是精神上的共情,更是将内心的“善”付诸于行动中。

比如,看到一个小学生在公交车上的一次让座时的欣慰,

比如,看到一个保洁阿姨捡起了你刚喝完的矿泉水瓶子时的五味杂陈,

比如,听到一个陌生的小孩的一声尖叫时的警觉,

比如,听到一个快递小哥在电话里乐呵呵的对你说“哥/姐/叔叔/阿姨,您的快递!”时的亲切。还有以下这些口口传颂的好人好事:

海浪里救人的热心群众,

为了救落水儿童失去自己生命的退伍军人,

疫情间互助的邻里,等等,等等……这样的事件,常常让我们感受到人性的光辉和爱的力量。也让我们感到,“集体共情”并没有崩塌,人的善念并没有泯灭,它只是没有成为头条,没有成为热搜。所以,我们需要将这些点点滴滴,这些光辉和力量带到网络中,带入评论区,并成为头条,成为热搜,成为主流。共同抵制网暴,营造全社会的心理安全环境,才能避免类似的悲剧再次发生。

那么,我们应该如何遏制网暴,构建网络空间的心理安全呢?

1.「将网络素养教育写入教科书」中国传媒大学文化产业管理学院法律系主任郑宁认为,从根源上来说,网暴的治理需要靠加强教育,提高全民的网络素养,将网络素养教育写入教科书是一个可行的措施,在孩子们接触网络时就引导他们正确看待网络上可能遇到的不良信息。

2.「学校和家庭加强孩子的网络伦理观念教育」学校和家庭应共同肩负起培养孩子正确网络伦理观念的责任。孩子应该被教育如何正确使用网络,尊重他人的感受,并远离网络暴力行为。

3.「媒体加强对受害者的保护和支持」媒体应承担起责任,呼吁社会更加关注和重视网络暴力问题,同时加强对受害者的保护和支持。不要为了博眼球无下限引流。

4.「呼唤共情与尊重」爱与善的故事每天都在上演,“集体共情”也并没有崩坏,我们需要将这种“善”从现实世界带到网络世界中来,每个人都应该在网络空间中树立起良好的榜样。通过展现善意、理解和支持,促进网络文化的良性发展。无论是在评论区还是社交媒体上,都应该用友善的言辞对待他人,尊重他们的权利和尊严。只有这样,我们才能共同创造一个更加友善、温暖和心理安全的网络环境。

5.「加强网络监管和网络暴力立法」一、明确网络平台、广告主体以及相应的监督主管部门等各网络主体的责任。二、明确网络平台的管理责任,加大实名制管理。一方面,强化平台对于配合公民维权取证的义务,加大对于管理不力甚至为了追求平台“流量”而放任、故意引导网络诽谤行为的惩处力度 ;另一方面,加大对于“流量”至上的广告投放方式的规范和引导,通过增加罚金等手段,提升“营销号”的诽谤成本 ;三、加大对于网络诽谤行为的监督,提升网络监管的技术手段,同时对于网络诽谤行为的相关责任以及维权手段进行普法宣传,让公民意识到网络空间并非法外之地。四、加快网暴立法。难能可贵的是,武汉丧子母亲坠楼的当晚,武汉网信部门就迅速查封了数个涉及网暴的账号。不久,6月9日,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见(征求意见稿)》开始面向社会公开征求意见。我们期待这部法律的出台,从根本上减少网络暴力的发生,营造清朗的网络空间。

创伤后应激

创伤后应激

需要及时干预

回溯整个事件,导致这位妈妈选择轻生的,除了网暴这一直接原因外,还有另一大诱因,那就是“创伤后应激”,绝望、抑郁、无力、无意义是其主要情感表现,而自杀则是其首要的风险行为。“创伤后应激障碍”即PTSD,指的是个体经历、目睹或遭遇到一个或多个涉及自身或他人的实际死亡,或受到死亡的威胁,或严重的受伤,或躯体完整性受到威胁后,所导致的个体延迟出现和持续存在的精神障碍。此事件中,孩子遭遇意外后,妈妈再去学校,会“触景生情”,出事的前一天又正值儿童节,当她看到其他家长给孩子过节的场景,又难免会想起与孩子之间的点点滴滴。再次产生应激反应,感觉创伤性事件再次发生。因此,当突发事件发生后,展开及时的社会心理急救是非常必要的。著名心理学专家、浙江省心理卫生协会理事长赵国秋认为,如果社区能够及时介入,还可以及时发现“苗头”,在征得当事人的同意后,请专业医生介入治疗,可能可以避免悲剧发生。

美国国立儿童创伤应激中心(NCCTS)和美国国立 PTSD 中心共同编制了的《心理急救》一书中,将心理急救(PFA)定义为:用来减轻灾难事件所带来的痛苦,并增强短期和长期的功能性适应能力的方法之一。

PFA的操作过程有八个要素:

1.接触幸存者并承诺协助;

2.给幸存者提供安全感;

3.帮助幸存者稳定情绪;

4.识别需要关注或澄清的问题,给予可能的解释;

5.为幸存者提供实际的帮助;

6.帮助幸存者同家庭、朋友、社区等层面建立可利用资源的联系;

7.提供正确资信,以应对困境、减少适应不良和增强适应性能力;

8.帮助幸存者获得可利用的服务,并且甄别处理。

突发事件发生后,即刻利用现有的资源进行干预,干预的参与人员不仅包括精神卫生领域的专业医师、心理咨询师、危机干预专家,还包括但不限于社工、护士、学校教职人员。逝者已矣,我们应该让活着的人走出伤痛,看到希望!针对于本次事件中涉及到的师生,学校应该:

1.通过心理危机教育和宣传,加强学生对危机的了解与认知,提高学生承受挫折的能力,为应对危机做好准备。

2.通过心理咨询等支持性干预,协助处于危机中的学生把握现状,重新认识危机事件,尽快恢复心理平衡,顺利度过危机,并掌握有效的危机应对策略。

3.通过提供适时的介入帮助防止自伤、自杀或攻击行为等过激行为。

4.通过构建心理危机预防体系,做到心理困扰早期预防、早期发现、早期诊断、早期应对,减少和尽量避免危机对学校正常工作的影响。

5.通过积极创设良好的校园环境,为学生成长营造健康氛围,努力提高学生的心理健康水平,优化心理品质。针对本次事件中的其他家属,社区应该:社区心理工作者可以采用心理急救的“三L”原则,遵循上述心理急救的八大操作步骤,为此事件中的相关人员提供帮助,即,

1.“Look”:检查安全感、检查急需帮助的人、检查情绪不稳定的人;

2.“Listen”:了解对方所需要、了解对方关心什么、安静地倾听对方的倾述。

3.“Link”:保障基本需求、提供实际帮助、联络社会资源。临床心理学博士、心理危机干预专家徐凯文教授曾说:心理急救是穿越至暗时刻的光,人生无常,每个人都生活在各种环境中,愿我们在自己的至暗时刻永远要相信光,追随光,穿越至暗时刻。当我们面对深陷至暗时刻的他人,愿我们成为别人的那一束光,成为一个温暖的存在。美好的世界,需要我们每一个人一点一滴的仁爱之光。

写在最后:微光照亮微光,微光汇聚成明亮!愿善良的微光照进心灵,点亮希望的种子……我们期待随着反网络暴力相关法律的出台,推动广大网民自觉守法、用法、护法。我们呼吁每一个人用良知、善意和温暖,抚慰网络暴力带来的伤痛,共同营造风清月朗、心安舒适的网络空间。心理安全,人人共建,人人共享!