如何评价电影《索多玛 120 天》?

始终觉得电影作为艺术很尴尬。如果想回答这个问题,第一步是去看小说,第二部是去看小说的作者萨德的其他,第三部可以研究电影导演的其他。卡尔维诺在“萨德活在每一个人体内”中有说道一些这部电影。不想了解萨德,研究这部电影是没什么意义的。

我最怕看的不是恐怖片、惊悚片、丧尸片,而是《索多玛120天》。我几乎无法正常看完这部电影,我第一看这部电影是以快进的形式进行,电影中的乱性,虐待,恶心远远甚于其他电影中的尺度,最后对于影片的总结是:恐惧,发自灵魂深处的恐惧。

最后,我还是在室友的怂恿下咬紧牙关再看了一边。看单独一个人失去自由,遭受着无与伦比的痛苦折磨时,作为观众,倒不以为意,毕竟是个人命运,具有特殊性。但是观看一群人失去自由,遭受着无与伦比的痛苦折磨时,我感到恐惧了,仿佛自己就是其中一个陷入绝境的孩子。

《索多玛120天》中四位灭绝人性的法西斯官员,逼迫一些无辜的人也要灭绝人性。从选取漂亮的处女开始,我以为法西斯们还真的挑三拣四,连牙齿不合格的漂亮处女都推了回去。可渐渐发现,这完全是导演放的烟雾弹,只要是个人,连男女老少都不分,更何况丑陋不分的。性问题的混乱可见一斑,几乎失去了最起码的标准。

《索多玛120天》电影中的人物行为,让我想到了高级动物。这是一种十分恐怖的动物,所谓高级动物就是以高智慧方式却做着和一般动物无区别的事,比如乱性,比如战争,比如毁灭,比如变态,有很多丑陋的东西恰恰是因为文明。复杂的东西未必丑陋,但是丑陋的必然是复杂的,掺杂着欲望和生存的人类最后将去往何处,很多人觉得这个问题是个哲学问题,其实不然,这是一个很现实的问题,或者生存或者毁灭。

“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。”我认为,真的勇士的确可以直面惨淡的人生,但是他不敢直视《索多玛120天》,尽是人性赤裸裸的丑恶,不忍目睹。我内心的恐惧就是无法相信人类有这样的丑陋,而且是实实在在存在,存在与我们每个人的内心。

《索多玛120天》是我最害怕看的电影,不仅仅是视觉上的冲击,更是对人性过分展示的恐惧。“地狱之门”、“变态地狱”、“粪尿地狱”和“血的地狱”都是人类造成,这是一部深刻剖析人性之恶和政治之恶的影片,导演帕索里尼在影片中极力挖掘人内心的丑恶,电影的写实手法令许多镜头都难以容忍,让人恐惧。

我来唱唱反调。

索多玛这个片子,我看第一次的时候觉得难道是我口味太重了么?我看到一半甚至感觉到瞌睡来了。后来强撑着看完了,唯一的感觉就是索然无味。

为什么呢?我觉得帕索里尼在这里仅仅是填补了一个空白而已,他像是獭祭鱼一般,粗略构建了一个粗线条的故事,然后依次把禁忌的丑恶的东西摆给我们看,你看,同性恋,你看群交,你看吃屎,你看……或者是他是刻意采用了纪录片的手段,故事只是可有可无的东西,也可以这么说,但是不管怎么样,我都觉得这只是一部很一般的片子。很多人觉得它恐怖,但是真的很恐怖么?我看不然。就艺术表现力上来讲,我觉得他做的很不够,很不够,这部电影缺乏纵深,真正令我感到恐怖的,像是2001太空漫游、发条橙什么的,就题材的挖掘比帕索里尼高出了多少倍。

在看索多玛的时候,我只感觉到了他的刻意,刻意的拉你来看那些毫无美感的桥段,观众也大多抱着猎奇的心态来看的,要是提前做过功课,估计看完选处女,就从你脑海中的单子里划去一条,下面该看啥了,群交,完了再打个×,该吃屎了。

我就是这样,剧透里禁忌的几个点看完之后,觉得太空泛了,以至于无法支撑他背后想说的道理。甚至于在变态层面上还不如某些小黄文。

至于暴得大名,我觉得还是古往今来如此明目张胆的拍摄人性之恶的就这一部。根本没有对比。这种明目张胆是足够伟大的,但是再伟大也不能掩盖这是一部不够好的电影这个事实。

最后吐槽一句,我一直感兴趣的其实是帕索里尼之死~~~

要理解本片可以先理解60s~70s的创作背景,这段时期大致都是新左派的运动时间。新左派的形成基本与以下几个因素有关:

1. 生育潮。此时,正好是生育潮(baby boomer)一代进入社会的时候,而这部分年轻人与上一辈人而言,在整个气质上与在战争时成长起来的一代的保守、追求稳定的价值观形成鲜明对照。其次,由于高等教育的普及,使得在思想上更加自由,而童年和成人之间形成了一个明显的间隔,从此,我们才说“Youth”产生了。这一批人由于接受过教育,不满足于现状,更加可能愿意接受新左派的思潮。2. 越战。此时主要由美国、法国两国参与的越战其实对当时西方社会产生了很大的影响,不少年轻人反战,可以回忆一下嬉皮士运动,和60s时期的摇滚口号“做爱不作战”3. 新左派的号角。主要是指三M,马克思、马尔库塞和毛(及其文革)。

所以,反观当时20年,新左派思潮基本是主流,而帕索里尼是公开承认的新左派。

我们来看一下新左派的主要观点:1. (马尔库塞)现代社会是消费主义社会,和马克思描述的资本主义社会已经有所不同。现代社会的人们没有挣扎地活在生活线上下,生存不再是问题。但并不是说,资本主义就没有压迫了。此时,资本主义靠制造欲望(可以套用互联网的需求一说)来促进消费,而消费则是推动资本发展的唯一方法。2. (马尔库塞)现在的压迫方式已经更加深入,转为一种符号化的操纵。所有广告、大众文学等符号都在潜在地控制着人的思维方式,控制人产生不必要的欲望,让人们放弃斗争的力量,倾向于讲现在不好的人生境遇理解为自己的不努力而不是制度问题,疲于应付某种报纸杂志宣传的成功者生活(有钱有房有车有电视)。3. (毛泽东+马尔库塞)青年人是斗争的主力军。因为工人阶级已经被资本社会所驯服,单纯靠他们是完全不行的,而只有学生,还未被社会思潮所限制,才能参与到革命运动。4. (福柯)权力的作用机制是微观的,潜在的。性体现了对身体的压迫。50年代后期,色情文化的兴起一方面可以看为人性的解放,而在福柯看来,这也是一种变相压迫。我们强迫性地展示性,而其中更多地是展示女性的身体,这并没有体现出社会的进步,而是人们对性的另外一种压迫。

而帕索里尼基本接受这些设定,因此,它拍这部电影,就是想通过性变态来描述我们这个荒谬的社会。因此不是电影荒谬,帕索里尼是想说明这个社会是荒谬的,它只是很好地再现了这种荒谬性。详情,请参见帕索里尼远如近邻 (豆瓣),在其中,帕索里尼基本表达以下象征体系。

1. 萨德受虐主义是权力作用于身体上的隐喻。我们可以理解为,整个120描述的活动,就是一个现代社会的压迫活动。2. 原著的主人公分别是商人、公爵、主教和法官。大家可以很容易理解这代表的意义,这也是吸引帕索里尼改编的原因。3. 逼婚的描写来自于帕索里尼对于社会的观察。他在此并不是想否认婚姻是社会对人的框定和限制,而是想说,参与消费的主体,往往是成双成对的情侣(不是在吐槽汉庭如家杜蕾斯情人节套餐)。4. 吃屎来自于帕索里尼对于年青一代的忧虑。因为他们是消费主义社会的原住民,每天接受各种垃圾,包括垃圾食品和垃圾信息,这些就和吃屎一样。5. 仪式行为,比如里面角色扮演古埃及是帕索里尼隐喻现代社会所具有的仪式性,或者限制性。我们被强迫做一些既定的事(不一定是直接的强迫,而是通过广告、教育等其他信息的反向作用)。6. 违抗规则做爱的两个青年被处死。社会的仪式行为具有惩戒性,即,所有违背社会既定法则的行为都会通过某种方式被惩戒,比如学校的教育、工作场合不合规矩时的解聘和克扣工资、别人的闲言闲语等等。由于人们惧怕行为的后果而限制了自己的自由。7. 当然,最后许多孩子被这些规则驯服了。很容易理解,这是在展现青年是如何被社会驯服符合社会所做的荒谬设定,并成为压迫他人的人。

因此,可以看出,帕索里尼很完整且基本没有矛盾地展现了他自己的左派思想。因此,从严肃电影的角度来说,我认为此片的价值很大。大家感兴趣可以看看《定理》,没有本片重口,但也是批判资本主义社会的好片。

==========

可关注我的专栏过度解读 · Overreading

本回答试图从四个角度去阐释这部电影:与《十日谈》的联系、与“最后的晚餐”的联系、与反基督和酒神秘仪的联系、以及贝克莱体系下的窥阴癖视角。

一.

很多人注意到了《索多玛120天》的章节划分所借用的但丁《神曲》的结构,然而并没有注意到电影的情节母题来源于另一部意大利文艺复兴文学作品,即薄伽丘的《十日谈》:在灾难来临下,男男女女来到远离市嚣的郊外城堡,聆听情色故事。《索多玛》将这个母题从《十日谈》的黑死病瘟疫时代的背景下抽离出来,平移到法西斯时代的意大利社会共和国,即Republic of Salo(亦即片名Salo的来源)。

因为电影本身并没有充分articulate它的法西斯背景,所以只有在这一与《十日谈》的联系下,我们才能更好地理解法西斯背景之于《索多玛》究竟意味着什么、究竟有着怎样的天启/末日(apocalyptic)意义。

二.

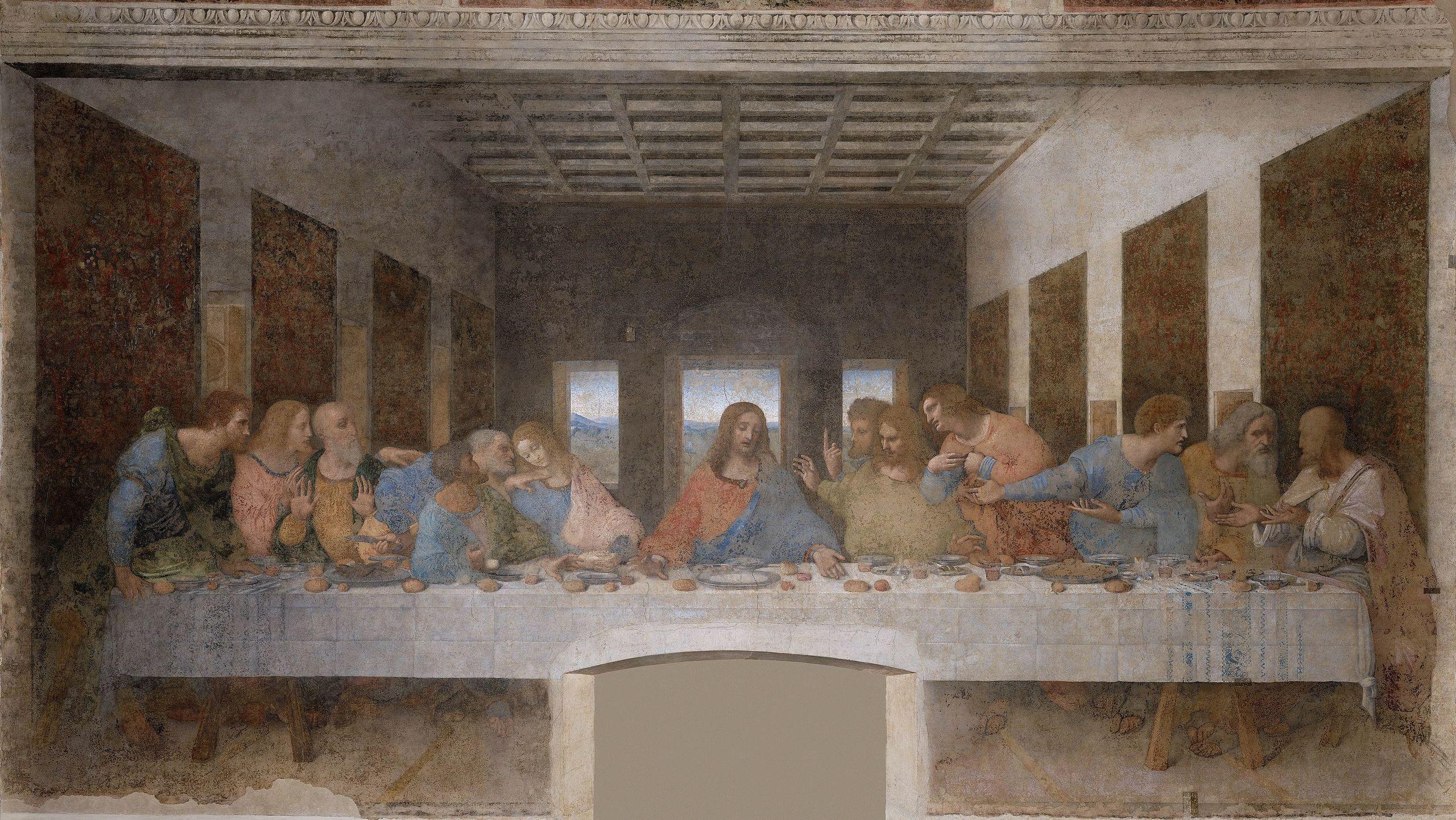

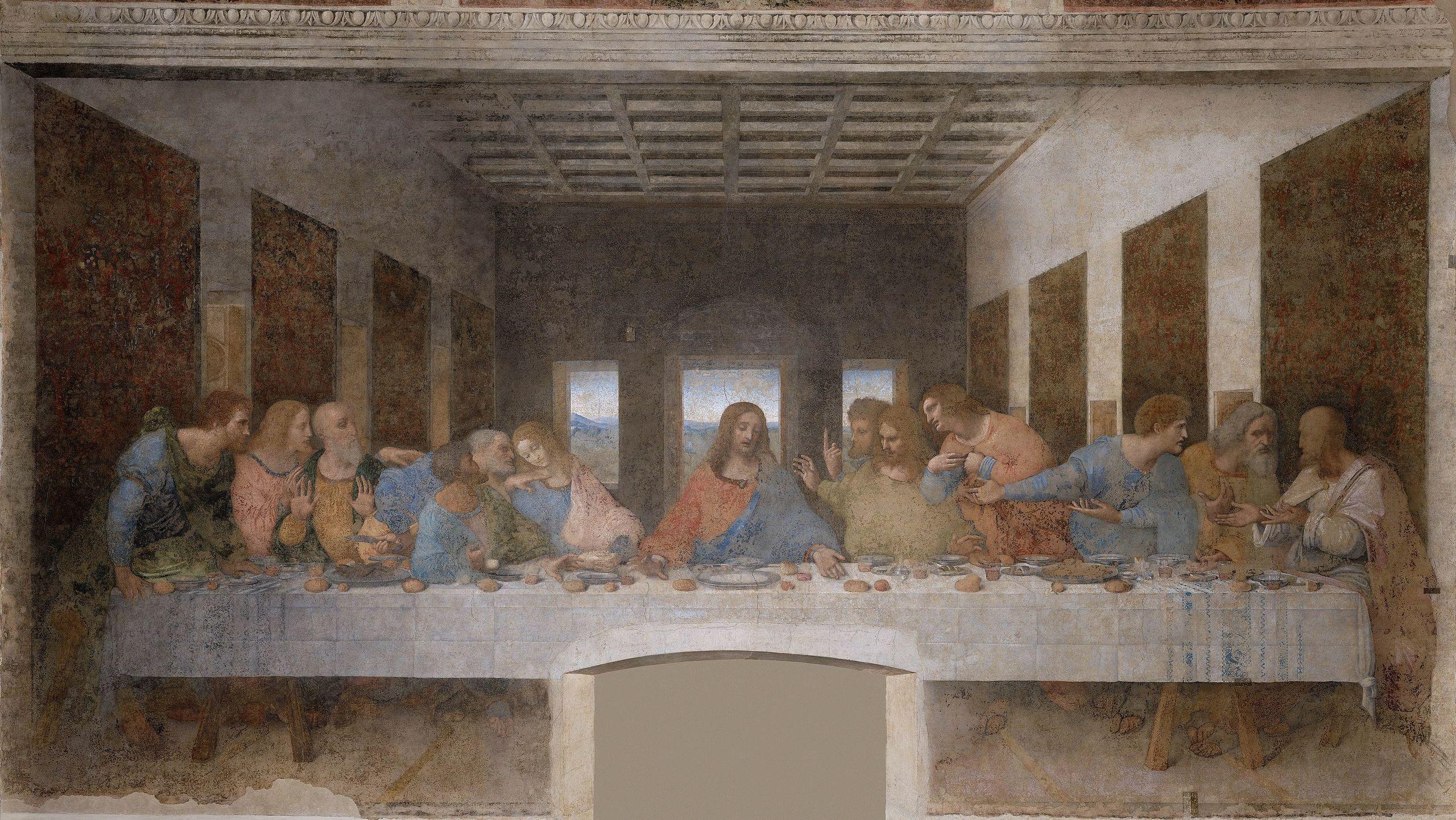

与《索多玛》的具有天启意义的法西斯背景相照应的,是大便餐的这一情节。这一大便餐实际上是“大便化”了的最后的晚餐。餐桌正中央的耶稣到了《索多玛》这里却变成了穿着新娘装的年轻男子,这可以被阐释为对年轻男性充满青春力量的肉体的崇拜(这一崇拜可以追溯回古希腊,但是进一步说就变成了恋童癖),或是与上世纪六七十年代的性少数平权运动联系在一起(联想到差不多与《索多玛》同时代的《粉红色火烈鸟》或《洛基恐怖秀》,主角均是异装癖)。无论如何,耶稣这一形象已被移除了。

继续往下分析。

在最后的晚餐所包含着圣餐行为中,耶稣取下一块面包对门徒说:"This is my body which is given for you."而在《索多玛》这里,耶稣的血肉-面包变成了少男少女拉的大便。当然,这里将耶稣的角色与少男少女替换,还是可以继续阐释为青春肉体崇拜。但更多的是对宗教仪式的污秽化(或者说、渎神)。另外注意到,少男少女是被逼着拉屎、吃屎的,这一事实直接影射出的信息就是:你们的耶稣是我们的奴隶,是被我们逼着吃屎的、被我们肏的。

在电影的最后一部分中,少男少女互相告密,引发了最后的一次大屠杀。这隐射着耶稣被犹大出卖以及耶稣的受难。在这里,少男少女互为犹大,亦互为耶稣。在最后的晚餐之后,他们的命运像受难的耶稣一样步入毁灭与迫害。

三.

到此为止,整部电影的反基督意味已经很浓了。《索多玛》的反基督主题是在电影中的一系列仪式中呈现出来的。大便化了的“最后的晚餐”就是一个例子。另一个例子是影片最后的黑弥撒婚礼:异装的男主人们与性奴结婚。

这个黑弥撒婚礼最显著的意义是,它包含着酒神秘仪的元素。两位女子在疯笑中跳着舞,拉开了酒神女祭司狂欢般的黑弥撒序幕。借着出现了婚礼的主教,一个异教徒装扮的红衣主教。主教头上装饰着葡萄藤的叶子,象征着酒神狄奥尼索斯本人;他的肩膀是两个金色的牛头,象征着另一位饮酒作乐的神祗:牧神潘。当然,这场酒神秘仪并没有葡萄酒,有的只是大便。

(下图为卡拉瓦乔笔下的酒神)

历史上,酒神狄奥尼索斯的死亡常常被视为耶稣诞生的标志。《索多玛》中这一场酒神秘仪式的黑弥撒,在反基督的主题下,还可以被阐释为试图回到耶稣诞生之前、回到古希腊时代饮酒作乐的放荡日子。正如萨德本人所说的:“如果上帝死了,那么一切都将被允许。”

一句题外话、这些仪式除了反基督的意味,还影射着纳粹“仪式化的”杀人手段。

四.

影片最后的几个屠杀少男少女的镜头是透过望远镜呈现给观众的,展现出一种窥阴癖(voyeurism)的趣味。这里我想稍微发挥一下。按照贝克莱大主教的说法,存在即是被感知(esse est percepi),我们需要被感知才能保证自己的存在;而能保证着我们所有人的存在的终极观测者(the ultimate perceiver)即是上帝。

电影开头贵族老爷们曾对这些被绑架到大城堡的少男少女说:“对外面世界的人们来说,你们已经死了。”这些少男少女仅当是在贵族老爷们的注视下才能“存在”--因为上帝是不存在的,所以这些少男少女的终极观测者就是这些老爷们。上帝那充满慈爱的all seeing eye在这里变成了老爷们罪孽而萎缩的窥阴癖意味的望远镜镜头。

就这样吧。

我先看了电影,然后开始读原著。

但凡有一些观影品味的人应当知道《索多玛120天》这部电影在影史上的重要分量。或者说,是诸多电影中特立独行到极致的一部惊人作品。如果电影界有叛逆指数评分的话,它当之无愧是最高分。

事实上,至今为止,它仍然稳坐世界十大禁片中的冠军宝座。它到底说了些什么?不妨先说说这部电影题材的出处——同名小说《索多玛120天》,作者萨德侯爵。

薩德侯爵(Donatien Alphonse Fran?ois Sade, Marquis de Sade)一生最重要的经历是与法国大革命息息相关的。他本来是一位法国贵族,但因其宣扬“回归自然”和“彻底自由”的理念写了一系列的色情作品几次因干扰社会正常秩序以“色情罪”入狱。但同时,他所描写的色情幻想和他所导致的社会丑闻使其名声远扬。到现在,以他姓氏命名的「萨德主义(Sadism)」是性虐恋的另一个称呼。

《索多玛一百二十天》(又名《放纵学校》)就是他在狱中写的。描写了一百二十天暴乱的性生活,包括各种对被绑架的或被奴役的男女青年的性及殘虐行为。这部小说面世也颇为坎坷,起初在革命中遗失,在1904年被发现的,直到1909年才发表。引起的争议如海啸般。

1975年皮埃尔·保罗·帕索里尼将其情节转到意大利法西斯统治时期,翻拍成同名电影《索多瑪一百二十天》。我看这部电影的时候,是四年前,因为年纪还小心理承受力有限并没有看完。现在想想,没有看完倒是一件好事,毕竟那时候自我平衡的能力是绝对不匹配这部电影带来的巨大冲击的,首先就是视觉上的无法忍受。事实上,这部电影涉及到了诸如演员、拍摄手法等诸多伦理问题,它引起的口诛笔伐更甚小说,而导演在拍完这部电影以后,就出了车祸,死相极其难看。这就给这部《索多玛120天》更添一层神秘蒙纱。

人人都有猎奇心理,但我建议把你的猎奇放到别处吧。这不是一部可供消遣的电影,也不是一部有趣的关于性事的小说。

如封面所示:“未满十八岁者,不得阅读。”因此,只放导读不放正文。

————————————————————————————————————————

“萨德主义:最终的理性与自由”

王之光

我们对于萨德的了解往往始于「萨德主义」(sadism),这个词汇连普通的英语辞典都收录,有的辞典干脆把它的词源也说明,例如建宏出版社讲明它来自专门以此题材写小说的萨德侯爵。不过,只要我们看一下《索多玛一百二十天》,就会发现萨德的描写除了「性虐待狂」,还涉及形形色色的性偏离问题。此书有大量残酷行为的描述,但它们不仅仅是sadism所指的虐待异性,小说再三强调,四个主人公基本上是同性恋鸡奸者,而且他们在迫害性奴的同时,也接受性奴们的各种折磨。实际上,一九○四年性学首创者、德国的精神分析家伊凡?布洛赫(Iwan Bloch)出版《索多玛一百二十天》时,声称出版理由是它具有「重要的科学意义,使医生、法学家、人类学家获益匪浅」,因为萨德引证的病例「惊人地类似」一个世纪后克拉夫特-埃宾(Richard von Krafft-Ebing)所出版的《性欲精神病学》(Psychopathia Sexualis)。二十世纪三○年代,本书的善本出版时,编者盛赞萨德是克拉夫特-埃宾和佛洛伊德的先行者。本书的确是文学大师萨德的杰作,他生前以为书稿已经毁于大革命的战火,曾经为此而「泣血」(注1),有人认为,萨德后来的其它作品只是他的弥补之作。

大众文艺出版社一九九八年出版萨德的《情罪》(Les crimes de l'amour)中篇集时,感叹国内对萨德的介绍少之又少,百科全书根本不提他的名字,大家只知道他的名字就是西方语言「性虐待狂」一词的词源。同时,他们声称二十世纪以后,萨德在多国文化领域确立了地位,作品在文学史上标志着重要阶段云云,但他们显然并没有发现这些话有什么实证。不过,读者只消翻阅一下本书,就会发现「萨德主义」有什么其它意思了。如果读者能细读全文,便会对萨德作出更多的解释。

《索多玛一百二十天》的副标题是「浪荡子学校」,也可以解释为「浪荡子帮」。法文中的libertin当然有浪荡子的意思,但它又可以作「自由思想家」解。萨德在小说中,让主人公大言不惭地以此自称,甚至因此获罪,当众受辱时,还自得其乐呢。

跟法国启蒙运动的其它思想家一样,萨德本人尽管出身贵族,由于封建社会已经穷途末路,他显然感受到社会对于他的强大压迫束缚,其力度远远超过他远离贫困的自由。为此,在山雨欲来风满楼的大革命前夕,他也深感革命的必要性,还提出了自己的自由观。由于他写的是文学作品,观点都是通过人物之口来传达,显得支离破碎,我们在此加以归纳整理。

萨德探求的是最最出轨的反复无常,而且天天山珍海味,铺张得很;这样做必然要涉及犯罪和作恶,侵犯他人的自由,为此他在小说中创造了一批性奴。他笔下的主人公们认为人在犯罪中能够淋漓尽致地体现自由,并把自己的所作所为推诿于大自然,「自然尽管杂乱无章,却往往是崇高的,哪怕她处于最堕落的状态」。于是,他们把作恶的自由等同于任其自然:

“罪恶缺少美德的那种优雅,难道它不是更加崇高,不是屡试不爽地拥有坦白、崇高的质量?这就胜过了美德之单调、柔软的魅力,所以罪恶始终比美德可取。”

自然定律至高无上,它根据不时之需,在人们身上激发相同数量的善恶倾向,因为邪恶与美德一样为自然所需:

“她(自然)希望他们献出的殷勤不同于对美德的贡献,这是因为她对两者的需求不相上下。大自然需要德行,也需要恶行。无论我做好事,还是做坏事,都是在为大自然做事。为此,公爵根本没有一点点美德的念头,而且美德令他恐惧万分,常常听得他说,人若要在世上活得真正快活,不仅仅需要恶事做绝,而且要杜绝一切美德,不只一辈子做坏事,而且更重要的是绝不做好事。”

他说:

“如果自然赐予我坏的癖好,那是因为她的本意需要。我不过是她手中的机器,她愿意怎么开就怎么开,我犯的罪行无非是为她服务。她越是驱使我去犯罪,就说明她越需要罪行,反对她的才是傻瓜。因此,唯有法律跟我过不去,但我根本不怕法纪,我的财务信用令我高高在上,离这些粗俗的枷锁远远的,那只是用来整平民的。”

二十世纪英国的小说《发条橙》似乎也提到了这个主题。《索多玛一百二十天》中,负责说故事的老鸨杜克洛太太也说,难道我们的缺点、优点不都是来自大自然吗?

萨德显然发现,其它思想家所宣扬的自由都是以理性为基础的,并且与平等、博爱结合在一起,但这三者很难同时做到,因为在实践中,它们常常相互抵触,出现逻辑矛盾。如伏尔泰为宣扬自由而多次身陷囹圄,尽管他的灵车上写着「他使人类的理性迅速发展,他教导我们走向自由」,但为了宣示自己的「大度」,他的行为却轻易作出反理性的反应。伏尔泰与另一位大思想家卢梭观点相左,但政府决定查禁他坚决反对的卢梭的著作时,伏尔泰却冲动地为卢梭辩护,说什么「我坚决反对你的观点,但我誓死捍卫你说这种话的权利!」说到底,他是为了维护自己的说话权利罢了。这种实用主义的作风,可以使启蒙主义的教育力度大打折扣,也留下了工具,让反动派得以欺骗舆论,将群众运动引入暴力的歧途,进而从中渔利。萨德也被长期监禁,但他的罪名是色情犯罪,尽管身陷囹圄,他的思想似乎通过那些「淫书」很方便地在好奇读者中间传播开了。《索多玛一百二十天》中,主人公们公开推崇追随大自然,追随自己不羁的情感;相比之下,反而显得不愧不怍,危言危行,却也剖心坦白了。伏尔泰的自由价值观,显然受到另一个他推崇的平等理念的修正,不知道他有没有考虑到,平庸之徒若要反对优秀人士,会以子之矛,攻子之盾,威胁他们的生存。相较之下,萨德笔下的主人公坚决反对平等,称平等有违大自然的真实状态。所以他的观念反而能够在逻辑上自圆其说。如果有人主张「人人都有正义是非观念,而那只能是自然的产物,因为人人都这样,连野人都不例外」,他们会加以反驳:

“正义感从来都是相对的,不外乎强者认为无比正义的,弱者却认为公然不顾正义,只消交换地位,大家就能够改变思维方式的。”

于是,《索多玛一百二十天》里的公爵为了捍卫自己的怪僻,下结论说:

“除了构成快乐的东西,再没有真正的正义,除了带来痛苦的东西,就没有非正义;有人从别人口袋掏走一百路易,就做了对自己十分正义的事情,尽管被抢夺的人可能得换个眼光看待这个行动。由此可见,所有这些观念都是任意的,为之奴役的人都是傻瓜。”

萨德笔下的四位主人公为了使作恶的自由具体化,除了折磨性奴,满足各种癖好,书中还讨论了几种具体的社会问题,比如感恩戴德的问题、慈善(philanthropie,法语的意思指博爱)的问题、告密的问题:

“我的种种缺点当中,尤以完全缺乏对他人的感激之情为甚。我觉得,人情是丢面子的事情,纯粹是对人类有害的负担,它完全贬损了我们源自大自然的自尊心。”

“救贫济困都是违反自然秩序的真正犯罪。自然在人们当中安排了不平等,证明这种不平衡让她感到高兴,因为这是她所确立的,因为她要这种不平衡既存在于身体上,也存在于财富上。正因为弱者允许通过偷盗来补救,强者同样允许通过拒绝赈济来加以复原。假如各种生命体都是千篇一律的,那么宇宙将不能维持片刻。正是从这种不同中诞生了维护一切、引导一切的秩序。所以我们应该提防,别把这种秩序打乱了。另外,我认为对贫困阶层的人做了一件好事,我就对另一个阶层做了大量坏事,因为贫困是有钱有势的人寻求满足自己好色或残酷念头之物的温床。通过我的救济,就阻碍了这个阶层的人对他们就范,也就剥夺了富人们那部分快乐。因此,我的慈善行为仅仅是让一部分人稍稍欠我的债,而对另一部分人则造成巨大的伤害。因此,我认为慈善不仅本身是件邪恶的事情,而且,我还认为这是违背自然的犯罪。正是自然给我们指明了差别,所以她绝对无意让我们来混淆不同。因此,我若要按照大自然真正的意旨办事,不仅不能救济穷人、安慰寡妇、帮助孤儿,要让这帮人继续停留在自然赋予的状态,而且还要声援大自然,帮助延长这种状态,强烈反对改变现状。”

“我认为,为了实现这个目的,可以不择手段。”

尽管萨德笔下的浪荡子们听凭自然的感觉调遣,「唯有感觉,才应该指导人生的全部行动,因为唯有感觉的声音才是圣旨。」不过,西方式的思维还是让他们寻找到个人行为的理性解释,主角一迪塞说:

“ 你所说的享乐根本不能和另一种相比。前者[美德]是空想,后者是真真切切的;前者立足于偏见之上,后者[恶行]建立在理智之上;一个通过人类最虚伪的感觉——骄傲来表现,它可能给心灵带来片刻的肉痒,而另一个是真正的精神享乐,它点燃了所有的激情,正因为它标新立异……”

主角二的公爵宣称他不能理解,为什么法国的法律要如此重罚浪荡行为,既然放荡可以让它的臣民忙碌起来,使他们没有心思搞阴谋、革命之类的事。主角三的主教则评论道,法律的本意并不是重罚放荡,而是针对淫荡过分行为。于是分析后者,公爵证明说,过分行为本身并不危险,任何一种放肆都不会引起政府的怀疑;有鉴于此,官方责难这种小事的态度不仅是残酷的,而且是荒谬的:简直是用大炮来轰蚊子。

世上没有绝对好的东西,也没有绝对坏的东西。一切只是相对于我们的习惯、观点和偏见而成立。一旦树立了这一点,一件本身完全无关紧要的东西,却绝对有可能在你眼里一钱不值,而在我眼里可能甜美得很。只要它合我的意,即使我们难以给它合理的定位,只要它对我有趣,难道我仅仅因为你的谴责就放弃它了吗,那样做不是很愚蠢吗?大自然定下法则,正是为了成全、激起人类犯罪和谋杀的欲望;而她在我们心中深深铭刻下的唯一戒律,就是不惜牺牲他人,来满足我们自己。……我把结论告诉你们,就是希望能拉你们和我一样深信,侍候自然的唯一方式,就是盲目追随她的欲望,不管属于哪一种,因为要维持自然法则,邪恶和美德缺一不可啊。她常常催促我们做这个,做那个,这都取决于她当前计划的必要──任何你能想得出的坏事、丑事,哪怕是肢解大自然和解体宇宙。

肢解大自然是浪荡子们做不到的,不过,有一件事在书中无处不在,就是主人公喜欢脏的东西,直至发展到吃屎癖(coprophilia),性奴的第一纪律彷佛是留屎备用。西方人认为,自然的对立面是文明,由此推论,要贴近自然,只有保持原始的肮脏了。

从上面的归纳可以看出,萨德所标榜的「自由」比一般公认的要宽泛得多,彻底得多;它不仅仅全面涉及各个领域,而且通过走极端的方式力求穷竭它的外延。既然最出格的行为都做得,其它的「自由」无疑是无出其右的了。自由应该有多个层次,要达到高层次,必须能包括所有的例子,通过夸张的描述,就不愁疏漏什么了。

萨德在小说中很少使用描述性的词语,而以「事实」说话,通过系统性的编造,他罗列了人类性行为的全部可能看家剧目,在语不惊人死不休的幌子下,时刻惦记着在实证主义的二元论统治下无处安身的主体性。他是否想通过虚构出来的残酷折磨,来证明身体经受侵害会产生痛苦?尽管粉身碎骨,却能证明人的存在,不用担心人在不思考时的本体论危机,因为文学本身应该能发挥情感性的功能。当代西方采用现象学的方法来解决这些问题,未免显得姗姗来迟了吧。

由此看来,萨德似乎代表着最终的理性。康德所谓的审美主体在超越了感情的局限,实现理性的无限时,便出现了崇高。某些人把尼采和萨德侯爵说成是黑暗的作家,反正与十八世纪理性的启蒙主义格格不入,例如哈贝马斯就这样说过。不过,在黑暗的封建社会里,理性思惟不大可能有活动余地。君不见,萨德的创作天地是监狱,活生生的约束就在眼前,难道他不会寻找更加有效的说话方式吗?了解西方文学的人,大概对《格利佛游记》的作者、英国作家斯威夫特的檄文〈小小建议〉都有一致的理解,把那篇文章归为讽刺作品。斯威夫特在文中建议,爱尔兰穷人把亲生的孩儿养得白白胖胖的,到一岁的时候出卖,供有钱人美餐,皮肤也可以做成手套和靴子出售,还建议活着卖子女,就像烤乳猪一样,年龄大了肉太粗。相信没有一个读者会真的认为作者在宣扬福摩萨的食人习俗,大家都认为他在替爱尔兰人民讨公道。越是说得野蛮,呼吁的份量越重。而且他的「残酷」程度似乎是萨德的一项灵感来源。不同的是,前者还无辜地说自己已经超龄,无法从出卖儿女中得利,而萨德则假装替谦谦君子说词:

“由于这些绅士语焉不详,他们到底想说些什么,我们就不得而知了。况且,即使我们知道,我相信为了风化起见,最好还是秘而不宣,因为有很多事情只能意会。谨慎细心让人守口如瓶。世人该可以耳根清净的,是不是?时有所闻的吧。我坚信,看官一定很感激我们替他做出的判断。越往后读,我们就越有把握,该目标值得他的由衷赞赏。为此,我们甚至可以早早就给他打保票了。毕竟,不管人们说什么,每个人都有他自己的灵魂要拯救的嘛。你看,有的人就是毫无节制,竟热中于什么什么,去透露那些个奇思妙想、那些个恶心事项、那些个隐秘的可耻行为,它们可是男人们想入非非的时候,才委屈介入的事情啊。现世或来世,还有什么惩罚这种人不当承受的呢?这就好比泄露了为人类造福理应隐藏的秘密;这就好比身体力行了伤风败俗的举止,并将他的耶稣基督兄弟们置于各种各样的越轨行为当中,彷佛绘声绘色能够弄假成真似的。唯天主看透我们的内心深处,创造出天与地的全能天主有一天肯定会审判我们。只有天主才知道,我们是否愿意因为这些罪恶而不得不倾听他的谴责!”

萨德显得非常客观,而客观主义是与科学真理、理性、精确、公平、公正为伍的。主观主义很危险,会脱离现实。但主观主义是个神话,它认为我们的日常实践活动大多依靠感官,而且会信赖直觉,人生的要务是感觉、审美情感、道德实践、精神觉悟。通过文学艺术,我们可以超越理性和客观主义,触及感觉与直觉这些更加重要的现实,它是与感情、直觉、想象、人情味、艺术、「高级」现实为伍。人们了解世界通过想象,而不是推理。客观主义反而有可能是危险的。由于萨德采用文学作品的方式,就规避了革命阵营内部必然存在的争论。不像卢梭不仅不容于法国专制政权,也不容于启蒙的主流阵营。

萨德的作品把丑恶的形象典型化了,而且不屑于「化丑为美」、「以丑衬美」,他的主人公们采取一切手段亵渎神灵和天主,似乎也跟现代人(如罗丹的《老妓》)一样,把追求精神的自由作为第一目标。不知道萨德是否同意蒋孔阳的观点,「自由感是审美的最高境界」(注2)?米兰?昆德拉指出「媚俗就是对大粪的绝对否定」。萨德笔下那些人的吃屎行为,是不是另类的高雅追求呢?

《第二性》的作者西蒙?德?波娃曾经为萨德一辩,在一九五一年发表了《我们有必要烧掉萨德吗?》(Fault-il bruler Sade?)。她首先肯定萨德「达到真正的独创性」,但他的杜撰超过了揭露自己的程度。既然sadism在大众的头脑里是「残酷」的概念,她先解释了「暴力」的意思。愉快的感觉太和缓,肉体只有撕裂出血时才真切。而「谋杀代表了无拘束无畏惧的自由的恶劣要求」。萨德的性描写都涉及社会事实,感官快乐只能通过想象的调节,在心血来潮时方可以期望幸福。他单调的口吻会突然间被苦涩而具有讽刺意味的真理之光所照亮;萨德的风格充满了暴力和傲慢,这正是伟大作家的做派。在幸福和正义的许诺里,却隐藏着最最恶劣的危险:他的无上价值在于他的断言能够使我们忐忑不安。

作者:王之光/中国浙江大学英语系副教授

译后记:

二○○二年,商周出版社嘱我翻译萨德的《索多玛的一百二十天》,我欣然领命。萨德属于世界上为数不多的超前性文学大师之一,也就是说,他的作品将流传万世,随着人类社会的发展,其中的深刻蕴涵将次第发掘,昭然于思想宝库。萨德作品的价值受到现代社会的追认,原因是不言自明的:他的写作追求「真」,探索真真切切的人性(自然),而真理是经得起时间考验的。真实的表现,不仅仅能反映写作时的客观现实,而且还能「预测」未来,阐释人类思潮,这应了中华老祖宗的断言:江山易改,本性难移。诚然,萨德在世时饱受牢狱之灾,当时的统治者,不管是封建帝王,还是先把他解放出来领导革命,后又以同样罪名把他投入监狱的人,借口都一模一样:他的作品不「善」、不「美」。他似乎在宣扬自己身体力行的「丑」,而且手段「恶」劣。人们认为,萨德为了追求「真」,牺牲了其它的价值。

翻译这部作品,自然存在着操作方法问题。二○○二年时,《中华读书报》对萨德的汉译作品有说法:「萨德的作品关注人类尴尬的欲望和人性的困境,中国人对萨德了解甚少与我们自己对其作品译介的水平不无关系,近年来才出现的萨德作品汉译本就因媚俗化而抹掉了其思想锋芒,很容易误导中文读者……台湾的译本比内地的要好一些,但也未传达出萨德原味。」(刘小枫言)显然,使用通行的翻译方法不是很有利。

不过,本人翻译过数百万字的著作,自然信心十足地着手了。只可惜,我拿到的参考原文是英文版译文。该文本谈不上「媚俗化」问题,它老老实实地逐词对译,还在许多地方添油加醋,生怕读者看不懂。结果我的部分初稿读来很像「白开水」,根本看不出是大师的代表作!而我的「未能免俗」,却很难怨自己,面对知名度很高的作品,我以对原文字字必交代的一贯态度,丝毫不敢松懈,却落得了如此结果。

正在犹豫不决,我搞来了法文版的原作,核对了起来。终于,原委出来了。问题在于英文版。萨德惜墨如金,文笔简练,有时尽管句子很长,却层次分明。比如「一定要设身处地,才能体会只有落到我们遭遇的那种山穷水尽田地,才能忍受让同一个屁股拉两次大便。」我这才发现了此书的价值,讽刺辛辣,寓意多层,对丑恶现象、犯罪心理,乃至人类的本质,有深入研究。这句话形容奇怪的饥渴(找没有吃过的大便品种尝鲜以激起肉欲),但由于饥渴难忍,或为了逢场作戏,只能以「剩菜」(同一个人的大便)解决,一边还念念有词:「她连好心好意地放出一个倒霉的屁来都不肯。」我尽了最大努力来再现这对我来说与「以子之矛攻子之盾」拥有同样哲理意义的警句,而这种警句在作品中俯拾皆是。

我们生活在纷繁的世界上,而人的内心世界更加深邃,要认识人类的文化,不能光凭精英们的笔端,而在于理解普通个体的一饮一啄。萨德的题材不可谓不奇,借此表达的哲理意义以及独特的自由观,随着作品的广泛传播(屡禁不绝)而起了其它革命理论家(著作和本人一起进了牢笼)所无法比拟的作用。

萨德是个贵族,创作时正值革命运动蓬勃发展。不要说深受僧侣阶级和包税人(书中称为「金融家」)压迫剥削的农民、资产阶级准备革命,连这位思想深邃的侯爷也倾向革命。他拿起了文学的武器,张扬自己的自由理念。作品的主角是浪荡子libertins,西方文字中也能解释为自由分子。作者认为自由不是无所顾忌,而其实质是仿效大自然,天生存在的东西都是对的;于是,是非善恶是相对的,残忍的虐恋应运而生。不过,法国大革命腥风血雨,残酷斗争的程度众所周知,在文学作品中得到反映,也是自然而然的。萨德是有所期待,还是为了警世而振聋发聩,阻止悲剧蔓延,我不想猜测。他的创作意图敬请读者自行理解,而且后世应该有更多的阐释。

译者的任务到此为止,应该中性地转述。学术界对他的评价,似乎总有对立的派别互相争鸣--也许哗众取宠就是那位愤世嫉俗的侯爷的奋斗目标吧。译者在这方面只是一个普通的读者而已。

阅读法文版时,得到了浙江大学法语系唐珍教授和吴永琴教授的指点,她们还帮我请教法国的老师。初译稿则依靠学生宋瑜的大力帮助。在此一并感谢。

2003.2.21于杭州

注1见Maurice Lever著,《萨德大传》,郑达华等译,北京:中国社会科学出版社(2002)。

注2蒋孔阳著,《美学新论》,人民文学出版社(1993), p.18