为什么很多汉语词都以「子」为后缀?

比如:桌子、凳子、瓶子等。这是怎么来的,有什么演变历程?

大部分『子』是作为名词后缀的。

这种用法不是汉语自古就有的,魏晋时期才开始出现的。在汉语从上古向中古转变时,双音节词汇逐渐增多,『子』就是单音节名词转变成双音节词的后缀。

有少部分『子』是有含义的,构成词组。比如:王子,君子,弟子等等。

这一类用法是上古汉语就有的,『子』的含义是表尊称、表职业、表身份。

还有极少部分的『子』附着于动词、形容词、指代词之后,使词语变为名词。

这种用法也是中古时期才产生的,曾经泛化过,但是流传不广,后世这种用法很少见。

如:跛子、点子。

刚考了现代汉语的研究生,正好遇到这个问题就来说说吧。

一、首先这个涉及到古代汉语到现代汉语词汇演变历程。古汉语中单音节词占优势,而现代汉语双音节词占优势,也就是说古汉语中的单音节词很多都变成了现汉中的双音节词,怎么增加另一个字?

1、加词缀 :子、儿、头、老、阿、性、者、家 等等:

包子 桌子 鼻子 老师 老鼠 老虎

花儿 猫儿 狗儿 阿妈 阿爸 阿大

里头 下头 上头 画家 作家

问题中的“瓶子、桌子、凳子”都是词缀。这些词缀是没有实在的意义的,词语中的主要意义由词根承担。

注意:并不是所有的”子“、”头“”性“都是词缀,比如”儿子、莲子、子女“”酸性、弹性“”老人、老辈儿“”女儿、儿孙“”头脑“这些词语中的字都不是词缀,而是有实在意义的词根,和词语中的另一个字一起承担词语的意义。

2、词语替换:目——眼睛 。。。不好意思还有例子想不起来了。。

3、重叠:词根重叠:哥——哥哥

音节重叠:星星、蝈蝈、蛐蛐

二、其次再来说为什么要从单音节词演变为双音节词?

1、古汉语的语音系统比现代汉语复杂很多,古汉语中有辅音声母(现在陕西、云贵川话说“我(wo)说成(ngwo),这个(ng)就是,还有辅音韵尾(-p、-t、-k),总的来说那时候的声母比现在的复杂,韵母也比现在复杂,所以整个音节总数,音节构成都比现在复杂。这种语音系统的复杂性就使得词与词之间能分辨清楚,同音词不多,比现在更能识别。后来在发展过程中辅音声母和辅音韵尾没了,(粤语和闽语中还有不同程度的保留),许多原来的不同音的字都变成同音字了,也就是语言词汇的识别度变低了,不便于交流,那么为了区别同音字,必须要把单音词变成双音词。

2、古汉语词汇系统的表达整体表达比较粗糙,比如一个”安“字,不同场合可以理解为”安静,平安,安抚“,有意动用法,使动用法等,语言虽简洁却不精细,后来慢慢发展为了更经济又准确地表达事物,也不得不增加另一个字来变成双音节词。

3、见第一大点中2、3点。

说个冷门点的知识点。

中古汉语有种构词法,单音节动词+「子」生成双音节名词,此时这个「子」可以理解成屈折语中的直接施动词(谢谢portus lupus指正,已调整)后缀。

倚+ 「子」=椅子;用来倚靠的工具

合+「子」=盒子:可以合上的工具

盖+「子」=盖子:用来盖的工具

拢+「子」=笼子:让某物保持聚拢的工具

刷+「子」=刷子:用来刷的工具

夹+「子」=夹子:用来夹的工具(宋代北方可以指筷子)

这种构词法从未被规范化,但在口语上相当有活力,甚至在近代口语中依然有新词按照这种构词法生成,比如

启+ 「子」=起子:用来开启的工具

以上

========相关问题===========

链接:

汉藏同源的内容是什么?有什么依据?是否可信? - niudrw 的回答 - 知乎链接:

世界上哪些国家或地区是通过限制语言的多样化来实现统一的? - niudrw 的回答链接:

希腊语为何没有像拉丁语一样拥有众多后代形成一个语族? - niudrw 的回答链接:

有哪些语言被认为是不同的语言,但可以互相交流? - niudrw 的回答链接:

为什么中国南方的河流大多叫「江」,而北方大多叫「河」? - niudrw 的回答 - 知乎

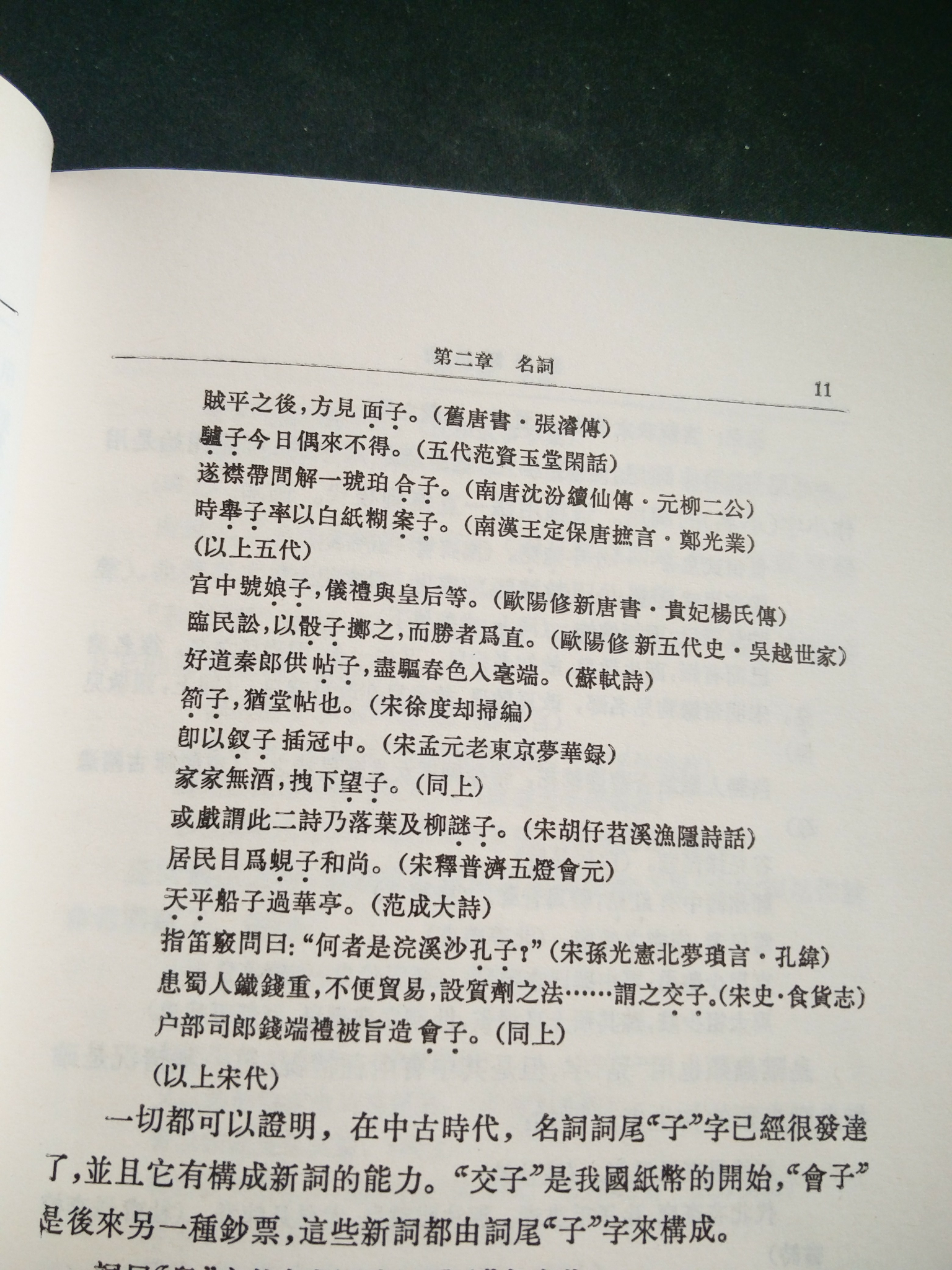

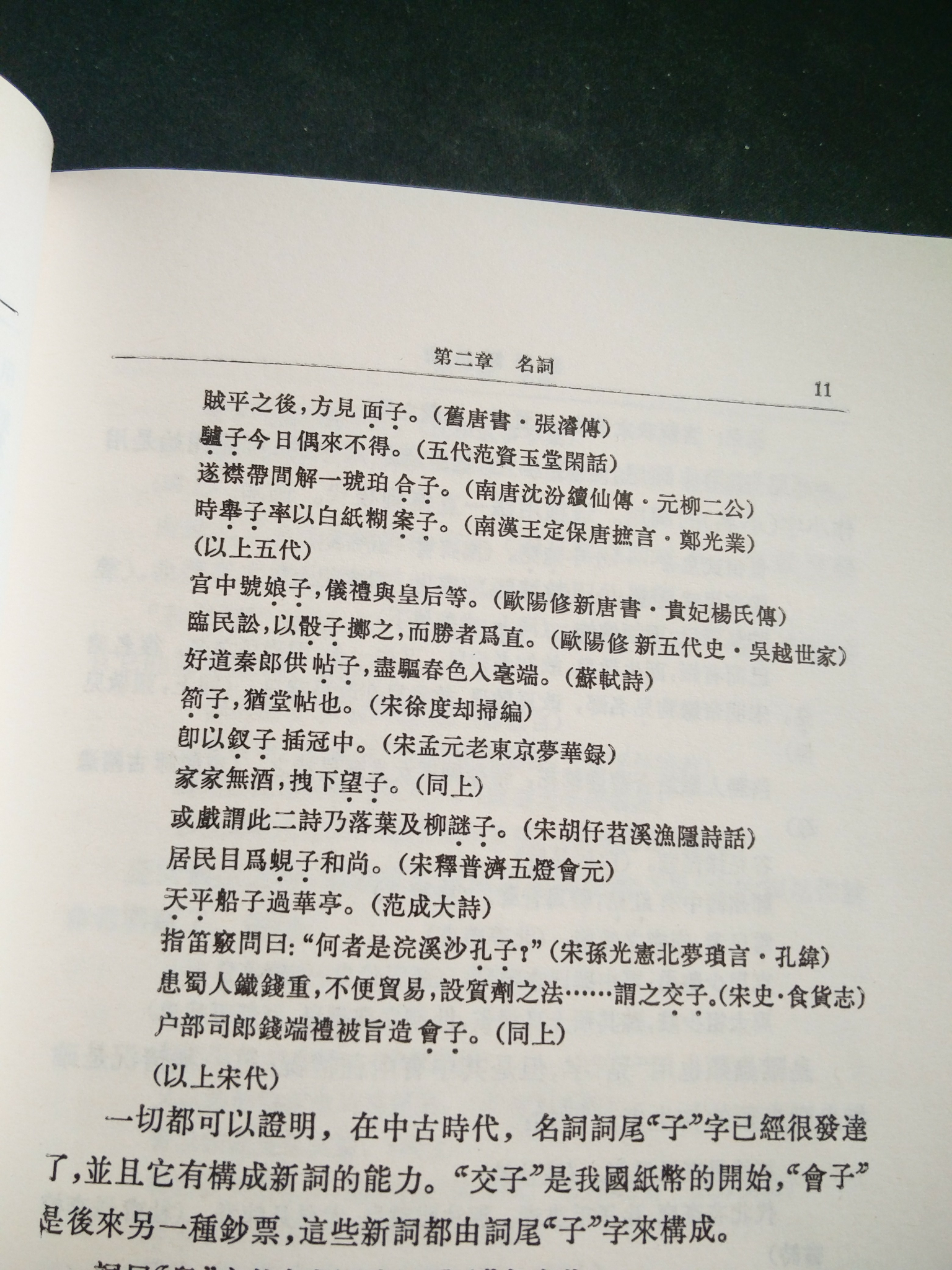

王力 - 《汉语语法史》

「白語子」(baipngvpzix),服不服,異常之萌。

回到正題,子和兒大概漢代就涌現了。具體看王力《漢語語法史》。