德勒兹的“情动”是什么意思?

我的简单理解:

德勒兹从斯宾诺莎对情感的论述,发展出情动理论。斯宾诺莎是一元论者,他认为身心都是被情感决定的,德勒兹由此认为,我们的本质是情感的,它时刻处于流动和生成之中。

然后呢,我就不明白了。为什么它对现在的研究起到这么大的作用?为什么会出现“情动转向”?情动做研究,到底是要研究个什么?我看了一些论文,感觉不得要领。

原文:https://zh.book4you.org/book/2325272/09b3d3

虽然Affect经常被用作“emotion”的同义词,但斯宾诺莎对该术语的哲学使用区分了我们积极引起的affects和具有某种想象相关性的“情感(affections)”(即对某事或某人的感受) 。因此,当我们与世界处于被动关系时,我们可以拥有爱和恨、希望和恐惧,或者我们可以体验快乐的affects,因为我们理解和渴望那些可以扩展我们的存在并增加我们力量的东西。

德勒兹对斯宾诺莎对情动的描绘的兴趣在于,充分的观念不是具有代表性的“思想形象”,而是身体之间动态和运动关系的概念(通常被称为“速度和缓慢”);然而,当他将这个想法应用于尼采的生成概念时,重点发生了变化,可以说,它不太关注扩展存在,而更多地关注行动和新奇的能力(也就是说,肯定机会的必要性,而不是理解必要的关系)。在他后来与加塔里的合作中,情动也与感知(percept)和概念相关联,并被用来区分和展示艺术和哲学之间的联系。这个词再次出现在德勒兹关于电影的书中,其中情感是“情感图像(affection-images)”、“动作图像(action-images)”、“限定符(qualisigns)”和“肖像(icons)”的一部分。

1.斯宾诺莎的术语,既指使身体感到快乐或痛苦的外部物体(或模式)的实际影响,也指外部事物对我们身体产生影响的主观观念;这些想法都导致了不充分的想法和与外部世界的被动关系(passions),并形成了充分的想法和与外部世界的积极关系(行动)的基础。

通过情动[affectum],我理解身体的情感[affectum],通过它增加或减少身体的行动力,帮助或阻碍,同时理解这些情感[affectum]的想法。因此,如果我们可以成为其中一种情动的充分原因,那么我将情动理解为一种行为;否则,我理解它是一种激情(passion)。 [斯宾诺莎 (The Ethics I, def. 5) 2000, 75]

2.a.在德勒兹对斯宾诺莎的解读中,权力表达的来源、完美程度(快乐或悲伤、爱或恨)、存在方式(好或坏)的来源,以及最终(在从不充分的观念到充分的观念的转变中)通过用新的情动代替它们而在身体中引起情动(或“自我-情动”)的相应观念;它的持续时间与它在头脑中的痕迹持续一样长(直到它被新的情动取代);因偶遇相遇而造成的不良体质; 或,由理性引导的良好的身体倾向(即,其原因是故意的并且可以理解)从而增加身体和心灵的行动能力。

模式(mode)的本质是一种力量;它对应于被情动模式的一定生产力。但是因为模式是自然的一部分,所以这种能力总是在由外部事物产生的情感(称为被动的情感)或由其自身本质解释的情感(称为主动)中发挥作用。 [斯宾诺莎与哲学中的表现问题 93]

通向更完美的过程,或行动力的增加的,被称为喜悦的情动或感觉。通向不那么完美或行动力减弱的过程被称为悲伤。 [斯宾诺莎的实践哲学 50]

b. 在德勒兹和 D&G 对尼采和斯宾诺莎的解读中,一种生成涉及对力量(权力意志的能力)或速度和缓慢的特征关系的改变,这反过来又增加或减少了行动的能力。

权力意志表现为一种正在被情动的生产力。 […] 力量(force)的情动是活跃的,只要力量占用任何抵抗它的东西并迫使劣势势力服从。 [尼采与哲学 57, 63]

运动与静止、速度与慢度的每一种关系,将无数个部分组合在一起,都对应着某种程度的力量。对于构成、分解或改变个体的关系,有相应的强度与它情动,增加或减少它的行动能力;这些强度来自外部或个人自己的部分。情动正在生成。 [千高原 283, 256]

3.a.在 D&G 的艺术概念化中,主体无法感受或内化但仍能产生感觉的事物(此处称为“情感”);是关于生活经历的情感的基础,但不能归因于主体或被主体所拥有。客观状态中的“感觉”被保存并呈现为艺术品。

情动 […] 超出了承受这些影响的人的力量。 […] 和谐与不和谐,色调或颜色的和声,是音乐或绘画的情动。 [什么是哲学 164]

b.一种美学特征,它以一种形式或图画(figure)呈现(概念的;身体内的思想)的强度,与产生这种强度的知觉的力量不同。

概念本身可以是情动的概念,正如情动可以是概念的情动一样。 [什么是哲学? 66]

c.适当的实体,连同知觉,产生感觉块,并用审美形象填充构图平面。

复合感觉在构图平面上重新地域化 [什么是哲学? 197]

4. 在 D&G 对政治历史的分析中,游牧存在的一种特征是战争机器的表现,其中情绪被一种持续的运动过程(速度和缓慢)所吸引,与感觉不??同,感觉是静态的反映或形式这样的运动。

感觉意味着对物质及其阻力的评估,形成及其发展的方向(感觉,也即“意义”),力量的经济及其位移,整体的重力。但战争机器的体制恰恰相反,它只与运动的物体本身有关,与速度和元素之间的速度组合有关。情动是情感的主动释放,是反击,而感觉是一种总是被取代、迟钝、抗拒的情感。 [千高原 441, 400]

5.a. (特殊组合):情感-影像:在德勒兹对运动-影像的感觉-运动区间的分析中,占据了刺激与反应、知觉与动作之间的间隙。

区间不仅仅由两个极限面的专业化定义,感知的和主动的。中间有一个。情感(Affection)是占据间隔的东西,是占据它而不占据或填充它的东西。它在不确定的中心,也就是说在主体中,在某些方面令人不安的知觉和犹豫不决的行动之间涌动。 [电影1:运动-影像 67、65]

b、 通过情感-影像和运动-影像实现或表达的品质和力量,不改变品质就不能改变力量(被“分割”);在德勒兹的电影模式中,分裂的个体。

在实现它们的事物状态中,品质变成了客体的“品质”,力量变成了行动或激情,情动变成了感觉、情绪、情感甚至是人的冲动[pulsion],面孔变成了人的性格或面具。[…]。 [电影1:运动-影像 100, 97]

这种情动是非个体化的,与事物的每一种个体状态都不同[…]。情动是不可分割的,没有部分的;但它与其他情动形成的单一组合反过来又形成了一种不可分割的品质,它只能通过质的变化来划分(“个体”)。 [电影1:运动-影像 101, 98–99]

c.面孔或轮廓的品质和力量的表达,由于任何空间而脱离其上下文,因此情动可以适用于所有可能的上下文或环境(虚拟情感);在德勒兹的电影图式中,限定符(Qualisig),

一旦我们离开脸部和特写镜头,一旦我们考虑复杂的镜头,超越了特写镜头、中景和远景之间的简单区分,我们似乎进入了一个“情绪系统”。更微妙和有区别,更不容易识别,能够引起非人的情动。 [C1 113, 110]

d.面孔或轮廓在特写中类似于面部的品质和力量的表达,通过蒙太奇与时空背景联系起来;在德勒兹的电影图式中,肖像(Icon),

表达[情动]的是一张脸,或者一个面部等价物(一个面部化的客体),我们稍后会看到,甚至是一个命题。我们把表达的及其表达、情感和面孔的集合称为“肖像”。 [C1 99, 97]

设想一种被影响的力量是十分可能的,它规定了整个字宙的被影响的力量....(Deleuze 1997c)

下面是一个关于情动( affect)的故事,这个故事是一整套或一系列的相遇:和敌人与盟友充满深情的相遇,他们经常彼此邻近,有时又相互疏远,同时又非常地按部就班。尽管这篇文章在很大程度上是通过适当的名字(德勒兹、加塔利、拉康、利奥塔、福柯)推动的,但它同时也是个关于不同的情动存在模式的故事。每一次相遇都稍稍转换了它的重点,同时又通过情动的重要形式--以及非形式(un-fomms)--引领我们前进。应该记住,这些(作为点线氤氲之气和平面)的情感模式,按照其本性永远纠缠在一起。然而,它远远不止把两个或三个人卷入其中,尽管我们(似乎)老从两个人--德勒兹和加塔利--开始的。

......激情并非把人分解为某种无差异的东西,而是进入一个充满各种各样强度的领域,它们持续存在并相互依存......爱是人和主体的一种状态,也是他们之间的一种关系,但激情却是一个次个人的事件(subpersonal event),它可以终身持续......很难表述、传达--情动状态间的一种新的区别。(N:116)

当人们尝试理解是什么东西在1969年夏天让加塔利和德勒兹第一次相互吸引时,莫过于从考虑“情动”所扮演的角色开始。毕竟,加塔利(1964年首次)提出了他的作为“僭越”( transversality)的精神分析实践的概念一这个概念通过扩大相遇的背景环境,来容纳那些情动的特性( affective qualities) ,它们不仅超越了心理意义上的人际关系,也超越了人类这个太过狭隘的领域--以便作为一个深思熟虑的替代性方案,代替雅克?拉康对分析者与被分析者之间的“移情”( transference)过程的关注。与此同时,德勒兹他的《哲学中的表现主义:斯宾诺莎》出版于1968年--给他自己设置了一个任务,即从斯宾诺莎的《伦理学》中重新恢复“情动”(affect),长期以来,它在(伦理学》的翻译过程中被搞得支离破碎,而且被简化成了“情感"affection)或“感情”(emotion)。但德勒兹这里的计划并不仅是一对一地用“情动” 来代替被误译的“情感”。实际上,在斯宾诺莎那里不是只有一种而是有两种情动(情状[ affectio ]和情动[ affectus]),,而且不只有这两种情动,在它们两个之前和下面还隐藏着第三种们动(作为天恩[ blsedness-至福[ beatitude ]或灵魂[ soul]的情动),而在灵光一闪之间,又不只有这三种情动,而是还存在着数不清的多样的情动性(afetivity)(一个内在性平面)。

情动是独异性( snglanty)的瞬间(有时德勒兹和加塔利会体用“存在的个体性”[ haecceity]这个间,或者此性thisness),它从不受约束的影响,这个时刻中,普遍性倾泻而出,遍地横流--这是一种无限的一和全部(One All)、无限的普遍和特殊(universe-singuar)这么来解释德勒兹和加塔利吧:他们就好像把一个鸡蛋啪的一下打碎 ,情动就同时从各个方向逃逸而出。某种情感在两之间分解消散 ,因而造就了诸众(multitude)(一片即将住满人的无限扩大的沙漠):情动就是次个人的事件(subpersonal event),就是激情的逃逸线(passionate line of flight)。

作为人的灵魂的色彩,以及人的生成和宇宙奇迹的色彩,情动一直是模糊的、朦胧的,但对于事件来说仍是可以理解的,其特征是由阈限效果(threshold effects)的存在和极性(polarity)的逆转决定的。( Guattari 1996a: 158)

事物从未穿越你所思考的地方,也从未沿着你思考的路径运动。 (D:4)

在反思引导他们共同写作第一本书的那股冲动时,加塔利评论道,,对于他本人和德勒兹而言,“我们在(反俄狄浦斯》中对弗洛伊德的反对是和反对拉康主义紧密联系在一起的"(AO: 50)。虽西格蒙德?弗洛伊德有段时间很严肃地尝试着对情动进行解释别是在他通过(梦的解析》[ The Interpretation of Dreams]最早创立的“科学心理学”中),但雅克?拉康却把任何对情动的持续性分析都视为十足的误导。拉康对情动的直接攻击的时刻最鲜明地在他1953- 1954年研讨班的最后一天中。塞尔日?朗克莱(Serge Leclaire)质疑拉康持续的轮番沉默以及他对情动的“直接攻击”中了回应这种质疑,拉康这位大师对他的追随者们宣称:“我认为我们必须把这个术语[“情动”]从论文中完全剔除出去”(1988;275)。比这更为活跃的是,几周前,在同样的研讨班上,拉康告诉他的听众们,他们必须停止追寻情动( the affective) ,仿佛它:是一种色彩,是一种必须在它自身当中才能找到的妙不可言的特性,独立于被挫伤的皮肉之外,而主体关系的纯粹知性的实现似乎也应该由它构成。这个概念是幼稚的,它把分析推到了一条奇怪的道路.....情动并不是一种可以逃避知性的解释的特殊的密度。( 1988 :57)

但是,德勒兹和加塔利在他们共同的和各自的著作中恰恰选择去走这条“奇怪的道路”,尽管他们会在一点上和拉康保持一致,那就是:“情动逃避知性的解释”,并不用穿越你从事思考的地方(where you think),也就是说,并不用穿越那些存在着思想的形象(image of thought)的地方。

因此,正如德勒兹在他自己的研讨班上对听众说的那样:“每一种思想模式,只要是非表象性的,就可以被称为情动”(1997c)。一条情动的道路,不能穿过那些由表象和思想形象占据着主导地位或支配全局的地方。因为情动是思想形象之外的更进一步的东西:一个情动--首先作为斯宾诺莎的affectio--就是(人或其他的事物的)身体在一个变动而又开放的系统中所经历的转变效果,这个系统是由存在的各种各样不可胜数的力量及其关系构成的。更简单地说、情状(affectio)就是一个身体影响另一个身体,或被另一个身体影响的状态。而情动( affect)却不能被话语,被形象或表象,被意识或思想所转变和限制。同样重要的是正如我们将要看到的,情动的概念具有自足性(不仅来源于理智,也源自情动的--身体性的描摹)这正是拉康(和后继的拉康派)拒绝接受的,他不认为这是一条切实可行的途径。

然而,正如拉康的传记作者伊丽莎白?卢迪内斯库(Eizabeth Roudinesco)(1997:52-6)所做的那样,思考一 下拉康本人和斯宾诺莎那充满激情和特异反应的相遇,将会是非常有趣的。在拉康少年时代的卧室墙壁上,布满了图表和带颜色的箭头,它们记录了斯宾诺莎「伦理学」的灵活多变的结构,而拉康论文的题辞则是引自「伦理学」第三部分的话(命题57)--只要一个个体的本质与那一个个体的本质不同, 那么这一个个体的情动与那个个体的情动便不相同。正如卢迪内斯库指出的那样,对于拉康而言,主要的问题是,1930年代初,当他最早阅读斯宾诺莎的时候,他没有意识到在《伦理学》中(特别是在他引用的论文的题辞中) ,斯宾诺莎使用了affectus和affectio这两个词来指称情动(affect)。法文译者夏尔阿普恩( Charles Apphun)很不幸地使这两个词都成了“情感”(affection) ,从而摧毁了斯宾诺莎在“一个身体影响另一个身体或被另一个身体影响的状态”(情状[ affectio])和“身体通过其行动能力而产生的持续的、有强度的变化(增加一减少)”(情动[affectus])之间所作的关键性区分。由于德勒兹和加塔利源自于后一种(作为情动[ affectus]的)情动模式,这是一种开放的主体性维度--一种活跃的强度,同时又是中立的, 或非个人性的(一种亲密的外在性)--所以在这段时间内, 拉康的工作无法给于解释。

卢迪内斯库评论道,拉康花了"20年时间"(如果1953- 1954年研讨班是一种标志的话,那就可能比20年还要长!)才开始用“他对整个弗洛伊德学说的理论修正主义”来调整斯宾诺莎的情动概念(Roudinesco 1997: 55)。但是,即便如此,在《反俄狄浦斯)中版的几个月后,拉康还邀请德勒兹到他的住所,让德勒兹成为他的信徒(但没有成功)。后来,他告诉朋友们德勒兹和加塔利剽窃了他的研讨班,更过分的是他们剽窃了他的“欲望机器”这一观念( Roudinesco 1997: 348)。

本篇作者:格雷戈里 ? J ? 赛格沃斯

出自重庆大学出版社:「德勒兹:关键概念」 第3部分褶子 (14从情状到灵魂)[美]查尔斯?J?斯蒂瓦尔(Charles J.Stivale)编写 田延译

(255-260页)

德勒兹的定义:affection,情感/情绪,是一个身体对另一个身体的影响,伴随着身体的混合;affect,情状/感觉,则是情感(affection)在持续时间上产生的效果,力量的变化。

感觉的神经心理学的研究为affection和affect(emotion和feeling)理论的阐释做出了巨大贡献。在产生顺序上,情感在前,情状在后,例如通电流后身体产生一系列动作,在电流与身体混合时人还没有产生任何想法,被称之为情感就是动作,随着对动作、情感的组织,没来由地产生了悲伤的感觉,这就是情状。悲伤的面部表情以及言语表达,这种展示,居主导地位。——达玛西奥写道:“一旦你超越了引起这种情状/感觉的对象,以及由此产生的想法和思维模式,这种情状/感觉的核心就集中了。它的内容包括代表身体的一种特定状态。”

再举个例子。来到海边,大海的壮观和身体的混合,让人产生眺望、呼喊、活蹦乱跳的动作,这是情感;随后人可能会感到悲伤,留下泪水,或感到释怀,微笑起来,这是情状。【情感affection具有表现性,它需要原初场景;情状affect不具有表现性,但具有传递性,面对大海产生的悲伤是无来由的,是不特定的,它的物质内容超出了恰好是其原因的对象和在这个对象之后形成的精神内容。所以拍摄在朝大海奔跑的人有情感的表现力,拍摄面朝大海泪流满面的人,展示的东西却远远不只是大海和这个人的身体本身,而且它在其它方面是不可用的。一个演员表演的角色是具有表现力的人物,但他的悲伤和欢喜对你是不可用的,毕竟他没有和你谈恋爱,他的悲伤和欢喜也没传递给你,而是传递给了剧终的另一个角色。

affection属于“主体”,属于“符号学”和“叙事性”,affect却不需要主体,属于“抽象化”和“非叙事性”。所以,存在一种“德勒兹式”观点,其中affect功能几乎像一种神秘的品质。2010年前后,越来越多的文学批评作品从affect的概念中汲取灵感,情状/感觉至关重要地具有超验性质,而非经验性的决定。“除了内在于自身,不内在于任何事物”的一种生命,这种纯粹的内在性,即脱离了主、客体的超验领域,和affect的角度是一致的。有些研究将超验感觉置于主体性的框架中,它们似乎在主体的变化中找到了巨大的启发价值,但是,明明就主体的变化本质上是affection。

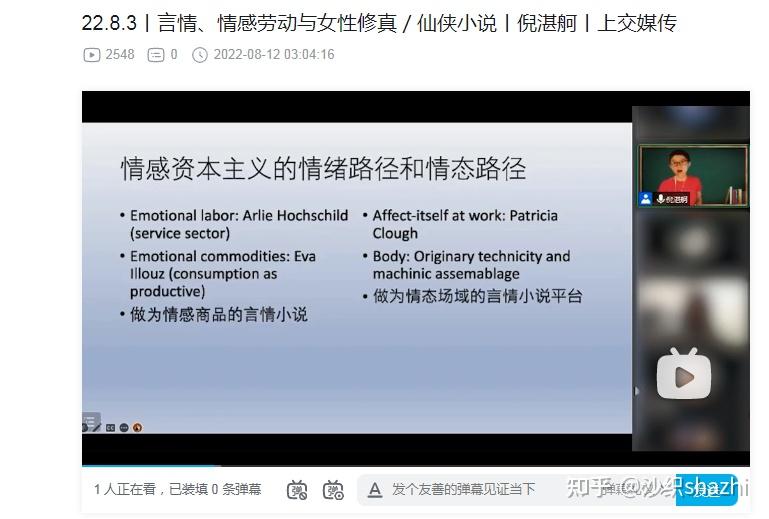

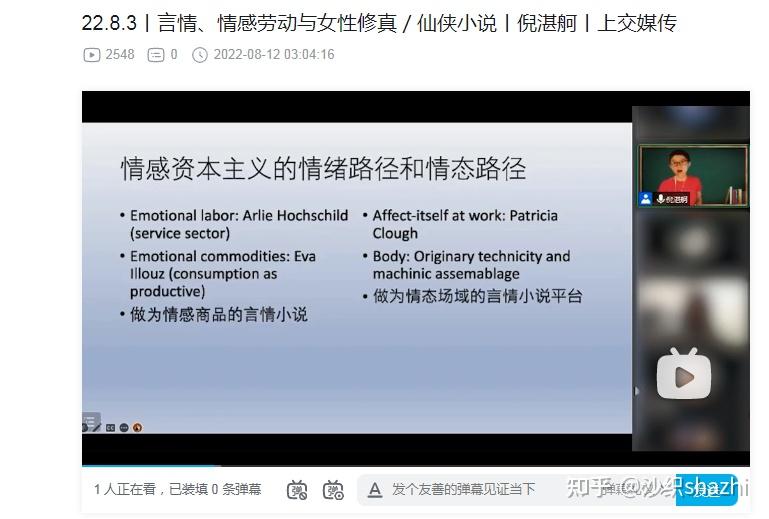

另一种情况则是近年将affect混同于经验领域,削减了它的超验性,并强加给它一套主客体间的功能后,让它也成为了文化商业产品的一个“场域”或“平台”,但它不需要主体,也并不在“主观”和“非主观”之间随意分配。参考斯宾诺莎对爱的定义:“伴随作为外在原因的观念而来的快乐”。他观察到,作为情感原因的对象,包括随之而来的身体状态,是一回事,而被称为快乐的情状/感觉过程是另一回事。用德勒兹的话说,快乐,作为情状,是被生产出来的,并不在一个经验和分配场域,斯宾诺莎认为这是一个没有主体的平面——

那么它如何,像某些认为的那样是一个言情的平台呢?

从哲学上讲,affection面对的不是对象的认识论问题,而是符号学问题。affection本身不能成为商品,它也不是劳动,而是自然反应,但人们能做到对符号进行资本的编码,将它铆钉在一个媒介上——书籍、影视,从而对它进行组织。但affect是非叙事性和非符号范畴。affect不但不可以混同于affection,也不能随着符号的商品化一同被视为劳动相关的场域。诚然情状是传递的,情感是流动的,诚然人们也进行价值批判,但这些远远与劳动和商品价值无关。德勒兹有个情状的生产作为目的的例子,那就是在亚马逊女王和阿基琉斯单独交战的情况下产生的强烈情状:那些超人暴力剧的场面。它显然不是一种经验、想法、感受的分配。

若非被超编码,affection就不能被简化为劳动;与此同时affect与affection也完全不是一回事,不具备affection的那些功能,它根本就不是主体间的事,也不是主观与非主观的事,它是对身体某一种状态到另一状态的差异的感知。你觉得一部电视剧很好看,但你的身体的状态不一定改变,不一定因看这个电视剧而变得快乐。

把劳动的归劳动,把情状的归情状(超验),后者是强度、差异程度或力量,最终被视为运动,和劳动、商品、言情都没关系,不是你能拿它做什么、如何对它进行价值化的问题,而是真正的变化或者说运动内在于它,纯粹的内在性、生命。

“这种作为变化的感觉/情状存在的确定必然为其第二特征做好准备。德勒兹认为,感觉/情状的内容类型本身必须是暂时的。一种感觉/情状的体验单位是持续时间的一部分,即‘活的持续时间’,因此,这意味着这种感觉‘涉及两种状态之间的差异’,因为在给定的持续时间内,从一种状态到另一种状态的过程必然被涉及。这就是德勒兹声称感觉/情状‘纯粹是传递性的,而不是指示性的或代表性的’的原因。最后,这就是为什么他热衷于与斯宾诺莎重复,这里的问题不是‘思想的比较’,他认为这是斯宾诺莎拒绝‘知性主义’解释的标志。”

——————————————————

一篇关于情感和情状的文章还在翻译中,以上,先简单谈谈若干知识点。

或许,可以用中国哲学来理解吧。

《中庸》里说:“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”

所谓情动,就是心灵发动,发出了喜怒哀乐之情。心灵,是生命情感体验的住所。情由心生,心动则情动。用孟子的“心之四端”来看,人的心灵有四种生命情感的发端:“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。”从恻隐、羞恶、辞让、是非的生命情感体验,人可以发展出仁义礼智,四种美德。

情感体验,是道德行为的基础,而且是人作为情感主体,主动产生的行为,是情感主体的道德自觉,自我要求。这样的人,也就是君子人格了,要求自己实现君子人格的价值。与之相反的就是小人人格,所以才有“君子喻于义,小人喻于利。”以及“唯君子能爱人,能恶人。”也就是说,我们的这份生命情感是真诚的,发自心灵,发自人的本性,我们就会产生这样的自我要求,追求成为君子人格了。

或者用禅宗思想也行:“既不是幡动,也不是风动,是仁者心动。”照佛家的说法,心动,分了两种,一种是自本心,“应无所住,而生其心”这样的心灵,生慈悲之情,也就是爱与悲悯,无缘大慈,同体大悲;另一种是妄心,也叫攀缘心,攀缘在外物、名利上头,生“贪嗔痴慢疑、不正见”六种根本烦恼,也就是人生的八种痛苦了。

用斯宾诺莎的理性主义的一元论来看,上帝(不是宗教里的上帝)是唯一的、绝对的实体,什么是实体呢?斯宾诺莎借用了布鲁诺的两个概念,也就是“能产自然”与“所产自然”,能产自然就是上帝了,所产自然就是天地万物。上帝是万物的内在原因,万物都在上帝里面,同时,上帝也在万物里面,相当于自然规律了。上帝的意志与自然规律,是同样的意思。人也是实体,只不过是相对的实体。

上帝作为实体有很多属性,其中心与物,就是人的两种属性,人也只能通过心与物这两个属性了解上帝。心,就是理性的观念,意志上的欲望,观念与欲望其实也是一回事;物,就是身体,各种感觉与经验。心与物的关系,也就是观念的世界与事物的世界之间的关系,是相互感应,而不是相互影响。身体有什么感觉,观念就会觉察到;相应的观念有什么动向,身体也能感觉到。

进而,凡存在之物,都追求存在更多。快乐,就是我的权力增加了;痛苦,就是我的权力减少了,我的追求,受到了阻碍。阻碍人们获得快乐的东西,就是混淆的观念,它会带来被动的情绪体验,人只要澄清观念,就可以化被动为主动,继续发展自己的生命了。斯宾诺莎的名言“不要哭,不要笑,要理解。”

在斯宾诺莎看来,人没有什么自由意志,因为,意志就是“我要”,就是欲望,相当于人的本能,这是上帝的安排,我们是人,就得吃饭睡觉,追求快乐与幸福,这没什么好商量的。人就像是被抛出来的一块石头,必然落在它该落在的地方。所谓人的自由,就是借助理智与想象,化经验为先见之明,不再为过去所困,成为未来的主宰。

换言之,情动了以后,得用理智与想象,去了解上帝,尽量以永恒的方式看待一切,化解那些被动的情绪。

此外,斯宾诺莎还把人能掌握的知识,分成了三种:1,感觉经验获得的知识;2,理性认知获得的知识;3,直观的知识,也就是对上帝的直观,既不是来自感觉,也非来自理性。

所谓尽量以永恒的方式看待一切,其实,也就是打开了上帝视角,这就跟中国哲学很接近了,庄子说:“以道观之,物无贵贱。”理性认知一定会趋利避害,追求权力的增加,而站在道的立场上来看的话,就没有分别了。儒家讲天命,也是这回事,人可以领会自己的天命,也就没有苦乐的问题了,或者说“君子真乐”,追求的是完成自己的天命。佛家讲“烦恼即菩提”,还是同样的意思,烦恼就是智慧,两者没区别。

斯宾诺莎的观念与事物的感应关系,也非常接近中国哲学中的“天人感应”,万物都是天地造化、天造地设的,人的心灵中的情感体验,能感通天地,感同万物,最后还可以“天人合一“。

德勒兹的“情动”源于荷兰犹太哲学家斯宾诺莎。在斯宾诺莎看来,既然人是自然序列中的一环,那么人的情感也必然遵守自然的规律。(1)情感与身体密不可分(2),斯宾诺莎认为身体与灵魂是上帝这种实体的两种样式,身体变化必然对应某种观念。(3)他将情动阐释为“身体的感触,这些感触使身体活动的力量增进或减退,顺畅或阻碍,而这些情动或感触的观念同时亦随之增进或减退,顺畅或阻碍。”因此,“快乐、痛苦和欲望”被界定为三种基本情动,以之组合或派生出48种情动。(4)因此,触动是一种实在的因果过程,而非纯粹的情感感应。(5)斯宾诺莎的心灵和物体,就如同手心和手背同是一只手的两面;这两面虽不能相互作用,但能同时发生变化,它们的秩序和联系是一样的 。(6)主体与外在对象之间存在一个中间结构“情状”,它既具有主体的结构属性,同时又包含外在对象的结构属性,并且不断地将外在世界对主体影响的结构变化纳入到主体自身的结构生成中,因此主体情感的形成及其复杂性与中介结构“情状”的属性及结构有更紧密的联系。(6)这个affect(情感,情动)既是心灵的(悲愁或者快乐,也即思想之力),毫无疑问也是身体的(活动之力)。或者说,它将身体和心灵融合在一起了(痛苦和身体之力的衰减是同时发生的,快乐和身体之力的强化也是同时发生的)。斯宾诺莎说,“心灵的命令不是别的,而是欲望本身,而欲望亦随身体情况之不同而不同。因为每一个人所做的事,都是基于他的情感。……这一切足以明白指出,心灵的命令,欲望和身体的决定,在性质上,是同时发生的,或者也可以说是同一的东西”。欲望、心灵的命令和身体的决定,三者是同一的。这就是情动(感)行为。(7)德勒兹援引斯宾诺莎的《伦理学》,细致阐述了其身体理论中的“情状”(情动、感受…)概念。德勒兹这样解释:“情状不是激情(passion):身体的情状当然涉及某个身体,但是它却是透过其他物体之影响而得到解释。能完全透过被影响的身体之本性而得到解释的身体情状是主动身体情状,其自身便是积极之作动。”(8)在现代哲学家德勒兹(Deleuze)看来,人的特性(本质)不是体现在笛卡尔所言“我思故我在”的静态中,而是体现在动态的情感活动中。(9)人不是一个被动的效应,不是一个被塑造出来的寂静之物,而是一个情感的流变过程,是一个永恒的流变过程。(10)

“在对斯宾诺莎的解读中,德勒兹首先明确了“情动”与“观念”的差异:观念是一种表象某物的思想样式,而情动则是一种非表象性的思想样式,比如希望、疼痛与爱。进而,德勒兹给出了“情动”的基本定义:存在之力(force)或行动之能力(puissance)的连续流变。”(11)“这个流变的根基在于能量的差异所引发的力度交换,与强度相关,是观念生成的一种内部动因。”(12)“斯宾诺莎哲学的问题重心,就是要使原本被理解为纯粹 “被动”的“感觉-情感”,在“向下的路”中,也要“主动”起来,而不像古代的哲 学传统那样,因其“被动”而被舍弃。”(13)斯宾诺莎试图将情感的主动与被动、合理与错误建立在一个认知的、非单纯道德主义的基础上。虽然斯宾诺莎没有排除道德因素,但他确实在论证上试图呈现一种“超善恶”的理论形式。在他看来,衡量善恶知识的标准“不是别的,只是我们所意识到的快乐与痛苦的知识”,“所谓善或恶,是指对于我们存在的保持有补益或有妨碍之物而言”。 主动与被动的情感并不能直接等同于快乐与痛苦。一种对我们的力量有所增益的快乐,若未被我们认识其充分原因的观念,那它依然是被动的情感。相反,一种同样能增进我们力量的短暂痛苦,我们如果能充分认识其原因,那就是主动的情感。(14)斯宾诺莎不愿意按照道德所希望的样子来想象人,而是按照人们的本来面目来看待人,在政治学研究中采取数学研究中的客观态度,“为了把人们通常在数学研究中所表现的那种客观态度运用于这方面的研究工作中,我十分注意避免对人们的行为加以嘲笑、表示叹惋、或给予诅咒,而只是力图取得真正的理解。所以,对于人们的诸种激情,如爱、憎、怒、嫉妒、功名心、同情心,以及引起波动的其他感觉,我都不视为人性的缺陷或邪恶,而视为人性的诸属性,犹如热、冷、风暴、雷鸣之类是大气本性的诸属性一样”。(15)德勒兹借助斯宾诺莎如此说:“斯宾诺莎并不致力于道德的建构,理由很简单:他从未追问我们应该做什么,而是始终追问我们能做什么,什么是我们的能力所及;伦理是一个能力的问题,而绝不是一个责任(devoir)的问题。在这个意义上,斯宾诺莎从根本上说是非道德的。对于道德问题,对于善与恶,他怀着一种达观,因为他甚至都不明白这些到底意味着什么。他所理解的,唯有适宜的际遇与有害的际遇,能力的增强与减弱。在这里他构建的是一种伦理,而远非道德。这也是为何他给尼采留下如此深刻的印象。”这里的“责任(devoir)”一词有“应该”之意,即我们讨论的是能做什么而不是根据道德应该做什么,伦理在这里被建构为一个朝向新标准的努力。(16)在这种内在性生存模式当中,我们要厘清的问题不再是“什么是我必须要做的”,而是“什么是我能够做的,什么是我有能力做的”,用德勒兹的话说就是,“我们的身体能够做什么”(“我们具有哪些情状")、“我们的力量(接受影响的能力)可以达到什么程度”,等等。(17)

引用文献:

(1)孙冠臣 | 论斯宾诺莎对笛卡尔的批评与反驳

(2)《当代电影》| 叙事、价值与文化:作为警匪动作片的《怒火·重案》

(3)金雯丨情动与情感: 文学情感研究及其方法论启示

(4)张惠青 || 生态美学的情动转向——兼论生态美学的合法性

(5)夏永红 | 斯宾诺莎、活力唯物主义与物质能动性

(6)斯宾诺莎情感哲学的现代意义

(7)何谓“情动”? | 荐书

(8)青年学人 | 张晨:“身体-艺术”能做什么?——德勒兹、斯宾诺莎与培根

(9)深柳读书 | 数字公墓作为一种情动媒介

(10)传记研究 | 《梅艳芳》:建构传记电影中的“情动”机制

(11)白惠元︱“后青春期”与“暮气青春”:中国青春片的情动视野

(12)身体民俗 | 韩若冰:非物质文化遗产的活化、传承与创新 ——以“情动机制”为视角

(13)叶秀山:斯宾诺莎哲学的历史意义

(14)自然、自主与认同:情感再奠基的三个维度 ——对马克思与斯宾诺莎的一种比较

(15)师者言 | 冯波:斯宾诺莎背景下的马克思与赫斯之争——以“伦理”概念为核心

(16)张锦 ▏“情动”与“新主体”:德勒兹与福柯——一种朝向未来的方法论

(17)张能:什么是伦理学——德勒兹对道德与伦理学的解读