为何Cy Twombly(赛·托姆布雷)的作品在艺术界享有如此高的地位?

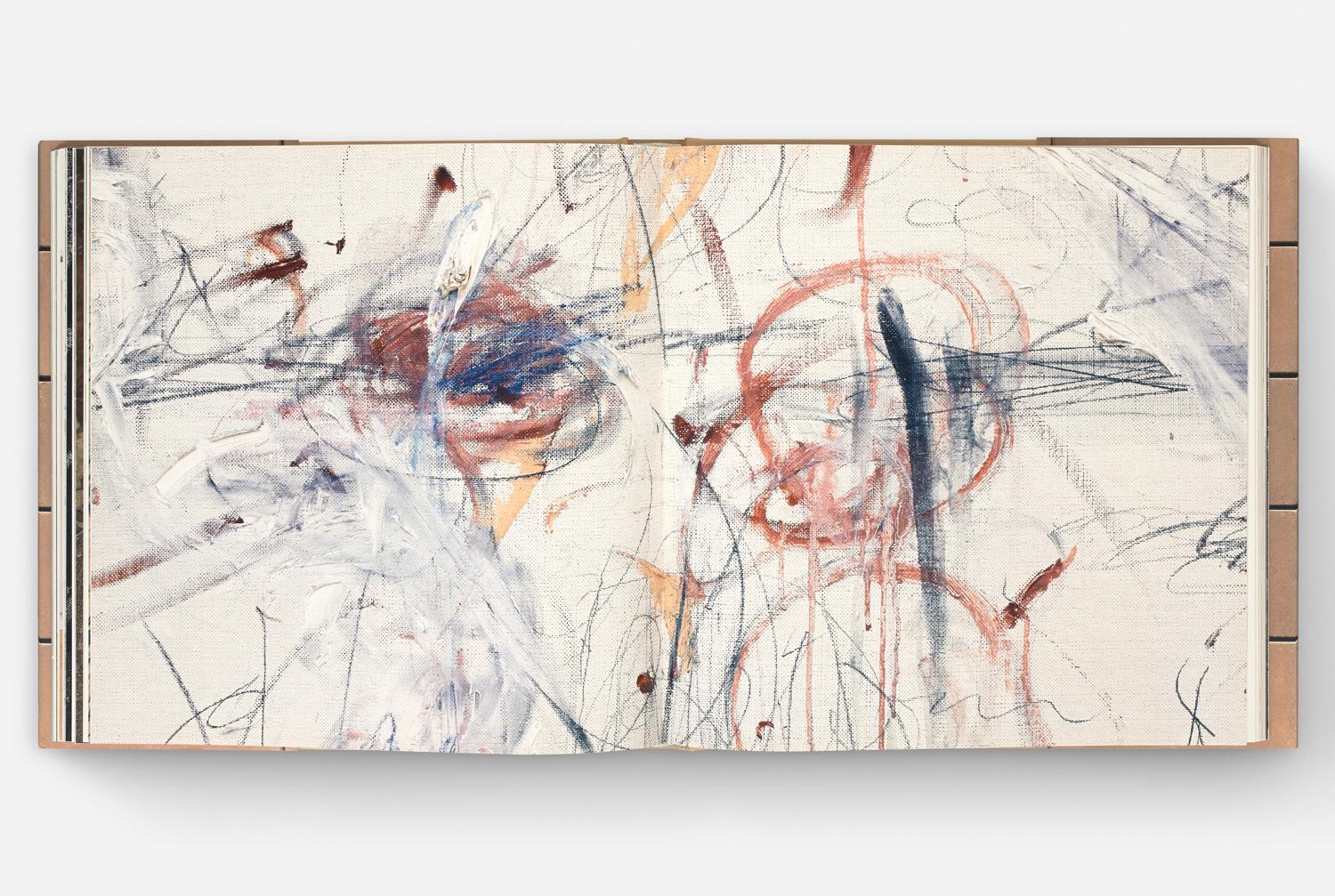

托姆布雷被视作第二次世界大战后最有影响力的艺术家之一。如题,我也是学设计的。但他的作品我既看不懂,也想不明白为何有人把他称作艺术,甚至给予他这么大的荣誉。我在美国的Menil Collection, National Gallery of Art 及 The Art Institute of Chicago都有看到他的作品,实在不懂这凌乱的涂鸦想表达什么?伟大之处在哪里?

我现在想说的“第三种抽象”也可以把它稍微地介绍一下,使得我们讨论有一个谈话的前提。 第一种抽象,就是指的康定斯基和蒙德里安这样的,他们正好是代表着两个方面,所谓“冷抽象”、“热抽象”也是大家对它的一种外在形式的定义,这种抽象的特点: 1、是把已有的物品简化成几何形状,是从塞尚到毕加索,到康定斯基一脉相承,就是把具象的东西简化、抽取出来,这是第一步,是这个形式的过程。只不过像康定斯基简化的是外在的物象,而蒙德里安简化的是外在的物象之间的关系,抽象的是一个结构,所以最后的结果必然是两个阶段:一个是绝对地冷静和细致;一个是可以在抽象的物体中间获得自由和转变。 他们发展到一定的时候,必然的局限就显现出来了,就是他们老想把抽象变成一套新的解说世界的符号,因为他们本来就是对世界的抽象,某种程度上是符号化。所谓符号化就是人为地将之进行简化和赋予意义的过程,于是他们做到这个程度以后,就开始用这样的符号来说他自己的事情,变成一种语言了。实际上把“抽象”变成了一种语言系统,变成了一套符号系统,并且用这个事情来说事情,所以康定斯基很重要的两本书:第一,他认为抽象的符号中间一定要有它的精神含义,精神的含义就是说符号是符号,精神含义是里边的东西;第二个想法,他认为任何符号都是有一味的,比如他会说三角形碰到圆形的时候,就像亚当手指将要被上帝怎么样的,他认为他们中间可以表达和承载一种逻辑的意义在里面,这个就是第一种抽象,达到了他们的顶峰,也碰到了他们这个顶峰的局限,这个是第一种抽象。 1929年的时候,有一个年轻的德国艺术家,这个人就去拜访康定斯基,拜访以后他就发现康定斯基所做的“抽象”完全不是他理解的“抽象艺术”的本质之所在,因此他就开始自己重新做,他做得比较早,二十年、三十年代就到巴黎去做,后来因为遇到大战,欧洲这套系统发展的不如美国这套系统,所以最后是由美国的这套系统,他把它充分地展现出来,包括美国这套系统中间有很多老师都是这批欧洲人跑到美国去的。这个就出现了第二种抽象,第二种抽象就是以抽象表现主义为代表的。 抽象表现主义为代表,它的抽象并不是在抽象里边,从一个具体的物体中间找到抽象,而是要在一个笔画中间就寄托人的精神,在这种程度上,所以它跟中国书法相接近,甚至有些艺术家直接吸收书法的传统,完成他的抽象。比如像马斯和波比都是这样的艺术家,这一点儿都不奇怪。像波洛克公开地说他是用禅宗的状态来画画,这个也不奇怪。因为在这一点上,和中国艺术的书法、笔墨有暗合之处,但是不完全合,有一部分暗合之处,这就是第二种抽象的成就。 这批抽象画出来,显然跟康定斯基的画放在一起,特别是康定斯基晚年的画放在一起,他的超越性要大出一大块出来。你看波洛克的画也好,莫里斯的画也好,康定斯基晚期的画画得很拘束,很拘禁。 尚扬:对。我在德国,就在慕尼黑,就是“轻骑士”组成的时候,有一个房子,那个房子里头现在就是一个博物馆。里边大量康定斯基的画,康定斯基从早期到后来的转折,到后来稳定状态的时候,实际上已经是无路可走的感觉了。 朱青生:他们这个第二种倾向,实际上他们受到了“超现实主义”的影响,“超现实主义”有一些精神状态很像我们中国人所说的“写意”,只不过“写意”写的是无意,不是写的有意,这个是它的重要的来源,他们甚至有些艺术家,像马特都是叫做“自动主义”,就是把人在这个里面的控制权跟世界之间的关系消除掉,让他自己画出来。 在第二种抽象发展的过程中间有一批艺术家已经注意到所谓有意境的追求,有一个人类自我的骄傲,就是过多地脱离了和物质世界本身之间的关系,于是就有一批艺术家在同样的精神状态之下发展了Minimalart。极少艺术最高程度是什么?就是物质的本质就是人的精神的最后归宿。也就是说精神和物质在这个里面没有两分法,物质本身出现的时候,无论它的质感还是它的存在本身,就是神性,就是最后的归结,就是上帝,就是物自己。 Minimalart其实不是单纯地做一样东西,是一样东西重复地做很多东西,这就构成了minimalart实际上是一个小东西反复做的状态,甚至在反复过程中间消除人的情绪和精神的动荡,慢慢地归于寂静和单纯的过程,这个就是它的第二种抽象的双重成就,也是两个方面: 第一,更多地注重人的精神本身; 第二,把人的精神消除,归回到它的本质状态,就是回到物本身,这就是第二种抽象。 第三种抽象,实际上在第二种抽象中间已经有人开始出现,这个里边有一个大画家,叫做Roscoe,这个Roscoe出来以后,到现在为止,实际上在抽象表现主义里边,他们的理论当时用的理论无论是谁,都无法定义他,就是这个艺术家没法用,他们只能说他是“纽约画派”的艺术。这个“纽约画派”就像我们说的“北京的艺术”或者“湖北来的艺术”,没有什么风格、理论上的意义,只是一个没有办法的办法,就是他是在纽约画画的。那么他的画没有人能够定义他,都觉得他好,大家都觉得好,七十年代初期他已经自杀了,他自己就不能承受艺术中间精神的一种承载。他反而自己自杀了,而且他自杀的时候是自杀在他成功的时候,不是说他很失意,也不是生活不好,就是这样的一个情况。那么这个里面到底有什么东西,就是我们现在要追究的问题。 因为“第三种抽象”,虽然我们后来发现中国人可以做这个事,但是这个事情是人类共同的一个艺术的本质,并不是中国人的特质,如果是特质有点儿像你踢毽子,你会变成一个小的地方文化,这不是一个地方,它一个艺术本质推进的方面,这个就是“第三种抽象”到底是什么。这样“第三种抽象”是这样的东西,它的形式已经变得不重要了,它不像第二种抽象会注重笔法、力度、行为等等,这些行为、这些力度、这些形状都不是最重要的,关键是在于一笔中间人的精神可以在里边灌输多少,甚至反复灌输的时候,可以在里边承载多少,这个就是“第三种抽象”。那么“第三种抽象”注重的是什么?实际上它和古代的一样东西就完全重合了,这就是所谓的“笔墨”。中国古代讲的“笔墨”就是董其昌。 董其昌《画禅室随笔》,他的所有的知识的评价都未必对,就是你要看他有一些颠颠倒倒的地方,有一些人你把他放在一起,把他举的例子放在一起,有一点颠颠倒倒,有的人是这样,有的人不是这样,但是根本的一样东西,其实我们大家都知道,会画画的人都能够体验这一点,就是那个画的好的人,是因为里边有文气,笔法之间有文气,文气是什么东西?文气就是这一笔中间,不是和物象之间的联系有多少,而是他个人的精神在里面寄托有多少,所以董其昌的东西往上数一定是李玉翎,再往上数一定是王羲之,一定就是中国艺术的一个本质问题,这个本质问题是什么呢?就是大大地不同于希腊艺术的本质。希腊艺术的本质是对一个事物的再现,就是把握世界和表现,或者叫表达这个世界,把握世界和表达和世界,就是人和认识的关系,人对世界的测量和尺度,这个是希腊艺术的本质,因为一开始就是这样,整个西方艺术学院派都是沿着这个系统发展,一直到文艺复兴,中国的艺术一开始的时候,从汉代末期开始,一直到魏晋南北朝自觉成功之后,以他书法为代表,以二王为代表,他的本质就是脱离现实,超越生活的境界,要的就是这个境界,境界就是说我不是这个世界,我是在这个世界之上的东西,就是我之所以需要艺术,就是人不是一个世界中间可以承托他的精神的产物,必须要有超越的可能,于是要用一样东西来超越,这个东西就称之为“艺术”。所以“此艺术”和另外一种艺术是两股道。这个问题就彻底地解决了一个问题,就是我们中国的艺术被否定实际上一个历史的偶然,是一个错误。今天我们把它重新提出来,不仅是可以看到,它的艺术发展中间,我们都可以在世界的艺术范畴之内,由于我们有独特的眼光,可以把这个问题从里边再抽出来看,看得到。因为我们有这个眼光,就发现甚至可以从西方的历史上,从卢浮宫的收藏中间都能看到这条笔墨的道路还是隐藏在里面忽隐忽现,若有若无。同时它又是展现了一个重大的文化,在特殊的时期被否定,但是这是一个历史的错误。 那么今天实际上我们有机会要把它重新做出来,所以中国人来做这个事情,不仅他在素质上是有这个敏感的,在资源上他是有这个传统的,在责任上他又是有义务,他不这么做,他就对不起天下。不是吗?这个事情就是这样一个情况,这就是我们“第三种抽象”,为什么最后会落到我们现在的身上来做它,就是这样一个问题,但它又不是中国人的专利,罗斯科可以这么做,通布里也是这么做的,也做得很好,这两个都是西方大师级的人物,西方人都知道他们好,但是都没有人说出来他为什么好。

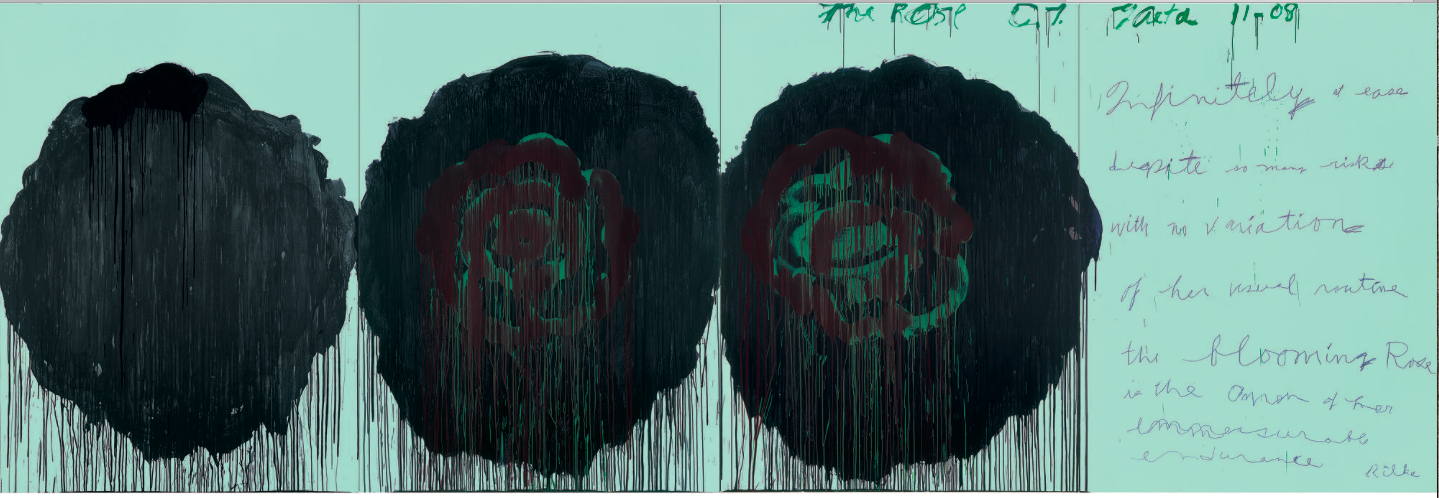

与赛·托姆布雷的作品最密切的话题大概有两类:高昂的拍卖价格、读不懂的艺术内容。并且在大多数人眼里,这两类之间还互为某种矛盾关系。

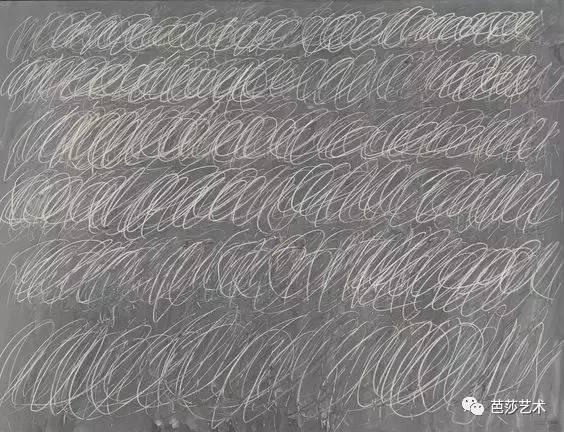

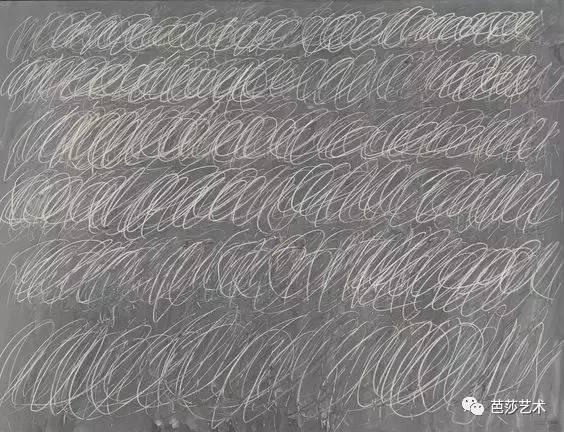

2015年,美国艺术家赛·托姆布雷(Cy Twombly)的代表作《无题(纽约市)》,在纽约苏富比“战后与当代”艺术拍卖会上,以7050万美元(约4.57亿人民币)拍出,是苏富比当年拍出价格最高的画作。同时,这幅作品也打破了他的个人历史拍卖纪录。在2014年纽约佳士得拍卖会,他的另一幅《无题》也以6960万美元(约4.51亿人民币)的高价拍出。

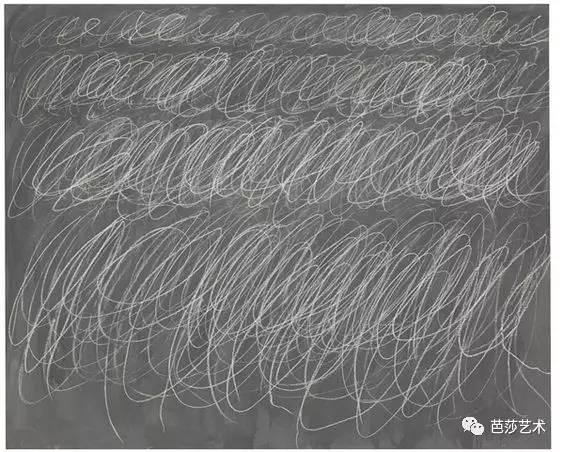

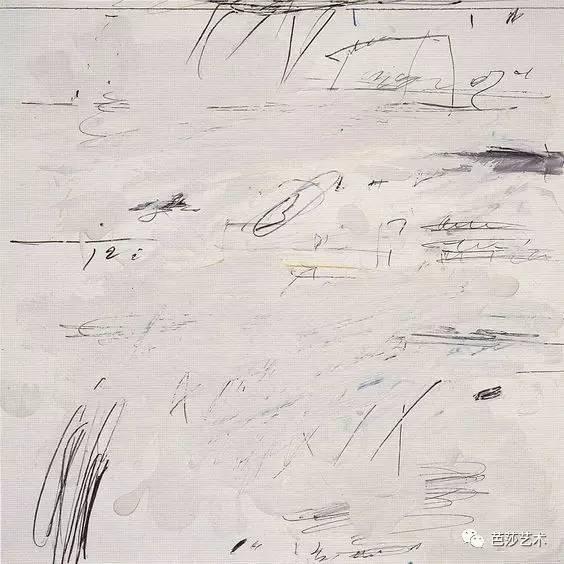

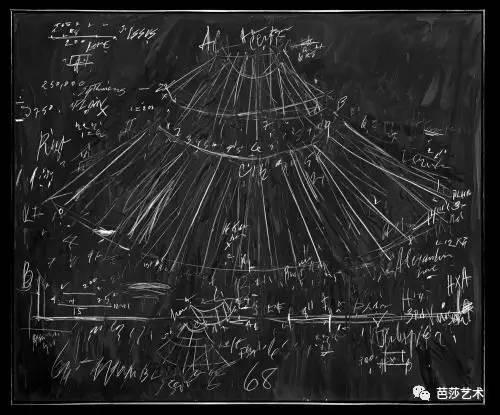

赛·托姆布雷《无题(纽约市)》,1968年

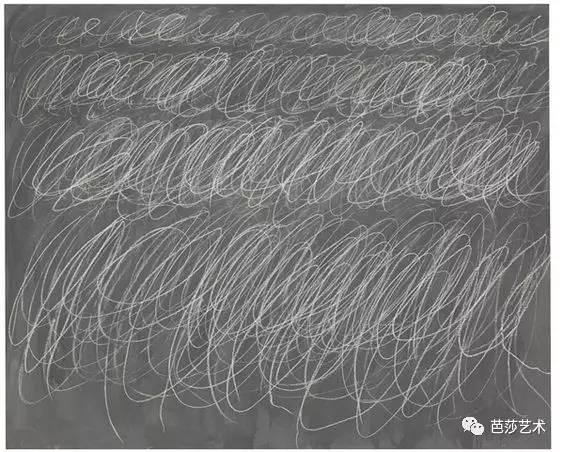

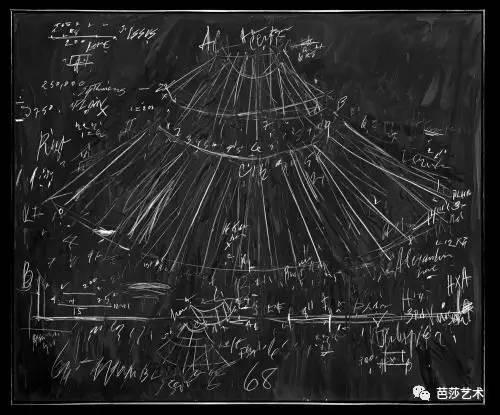

《无题(纽约市)》与《无题》这两幅作品风格类似:背景全灰,上面绘有白色的连续圈圈;笔触潦草,看起来像孩子的涂鸦,被称为“黑板”系列作品。其中,《无题(纽约市)》的连续圈圈共有6行,《无题》只有4行,最后一行的尺寸偏大。

赛·托姆布雷《无题》,1970年

赛·托姆布雷说:“每条线都有它们个人历史的经验,不需要多加说明。”可是,在他众多看似无法解读的作品中,到底有什么密码?这些“杂乱无章”的笔触背后,有什么故事吗?他的作品到底可以怎么去看?又是什么样的经历令他创作出改写艺术史的作品呢?“乱涂乱画”的艺术家

这位以巨大的画布和涂鸦闻名的艺术家,对于自己的作品几乎闭口不谈,他像一名隐士一样躲在自己“发出巨大声音”的画作后面。

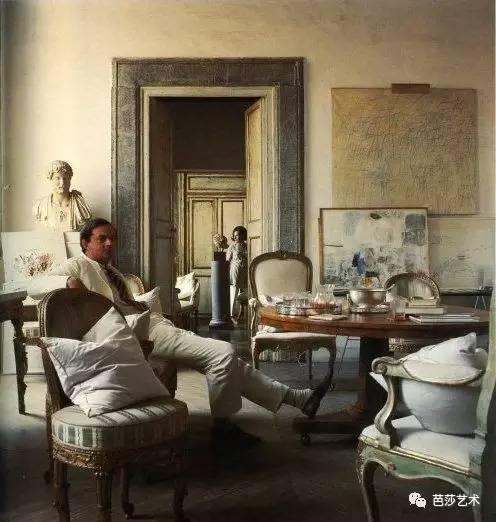

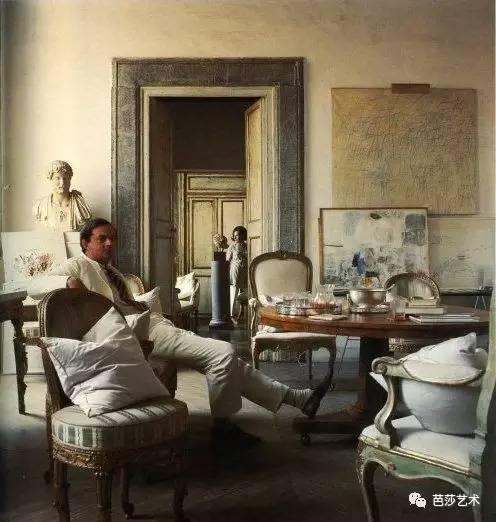

赛·托姆布雷的工作室

1928年,托姆布雷出生于美国维吉尼亚州的列克星敦,当时,他的名字还叫做埃德温·帕克·托姆布雷。他的父亲是芝加哥白袜队的一位棒球投手,因为崇拜一位名叫Cyclone Young的传奇投手,而给儿子取了“Cy”这个昵称。后来,这位艺术大师的名字改为我们所熟悉的:Cy Twombly

赛·托姆布雷在工作室

赛·托姆布雷,被视作第二次世界大战后最有影响力的艺术家之一。他的作品以对白色的神奇运用,以及将书写、素描与涂鸦和油画相结合等创举而著称。托姆布雷创造的新艺术,重新定义了人类文化遗产和个人灵魂之间的关系

赛·托姆布雷,1954年

托姆布雷还被奉为继波洛克之后最伟大的当代艺术家,他的涂鸦抽象作品打破了素描和油画之间的界限。曾经有评论家说,“没有人会像他那样画纽约,但是看到托姆布雷的《New York City》,所有在纽约住过的朋友都会同意,这就是纽约。”托姆布雷还曾受邀为卢浮宫创作壁画,成为1950年继乔治·布拉克之后,首位为卢浮宫创作永久藏品的当代艺术家。

赛·托姆布雷的工作台

赛·托姆布雷在罗马家中

托姆布雷画面中那些刮擦、涂鸦、凌乱的线条蕴含着精心的运笔,夸张的色彩仿佛有着神奇的叙事效果,它们合在一起创造出一种庄严。

赛·托姆布雷,1969年

托姆布雷的作品是思考、叙事、历史、神话和形式主义的结合,他把抽象表现主义上升到了一个高度,让其内涵变得丰富,而不是贫瘠。《放射诗》与译码员

想要理解托姆布雷作品画面中的线条,首先要了解他与诗歌的关系。黑山派的《放射诗》对托姆布雷的艺术风格显然有着潜移默化的影响,以至于他绘画的每一部分都拥有高度的能量结构。

赛·托姆布雷《无题》,1988年

托姆布雷22岁那年,用自己的奖学金去纽约学习艺术,在那里开始接触抽象派画家罗斯科和波拉克等人的作品,并且认识了日后同样成为著名艺术家的高年级学长:罗伯特·劳森伯格。不久后,托姆布雷在劳森伯格的鼓励下前往卡罗莱纳州的黑山学院求学,战后第一个反学院诗歌学派“黑山派”就是在那里诞生的。

卡罗莱纳州的黑山学院,“黑山派”是美国当代诗坛三大主流派别之一,崛起于20世纪50年代初。他们与“垮掉派”诗人合流,是当代最有影响的诗歌流派之一。

那是一个自由的庇护所——在冷战背景下,以及日益增长的保守气氛中,那里是仍然充满自由实验和交流气氛的地方。在当时,一批有影响力的教职人员汇聚在一起,他们之中就有美国前卫派诗人查尔斯·奥尔森、 弗朗兹·克莱因等。基于前辈们建立的自由传统,年轻一辈的艺术家更强调试验中原始能量的爆发。

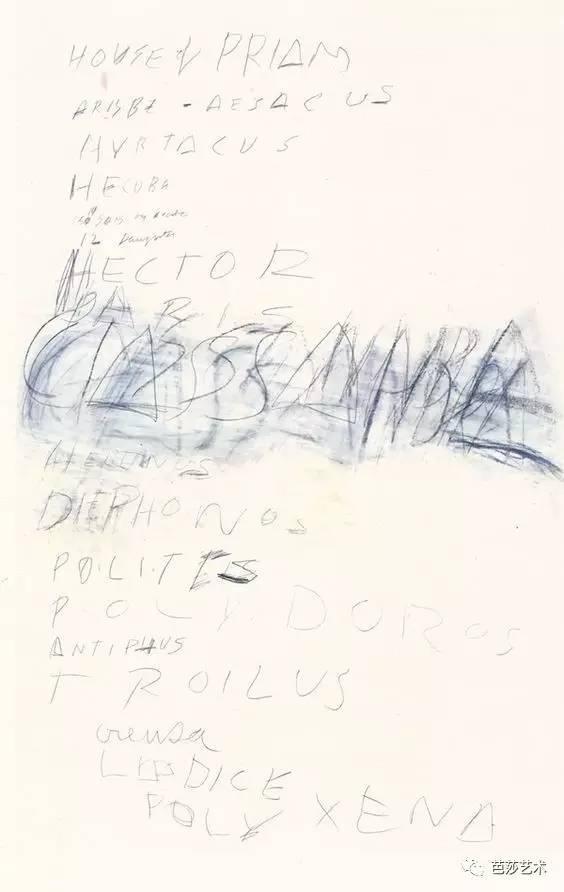

赛·托姆布雷《Fifty Days At Iliam》,1978年

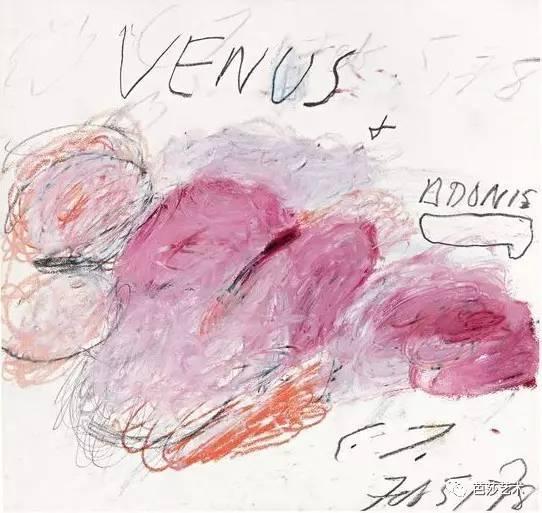

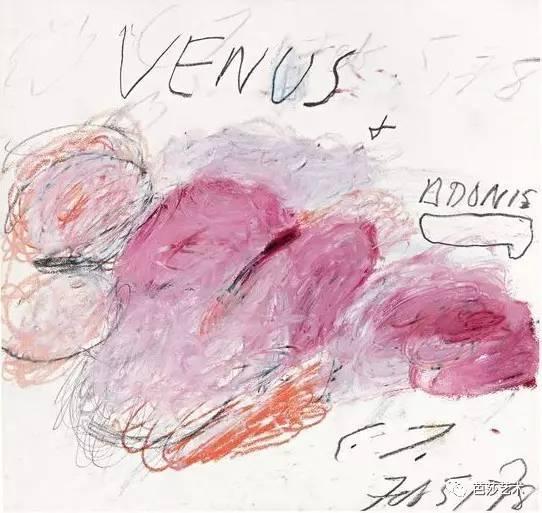

赛·托姆布雷《维纳斯和阿多尼斯》,1978年

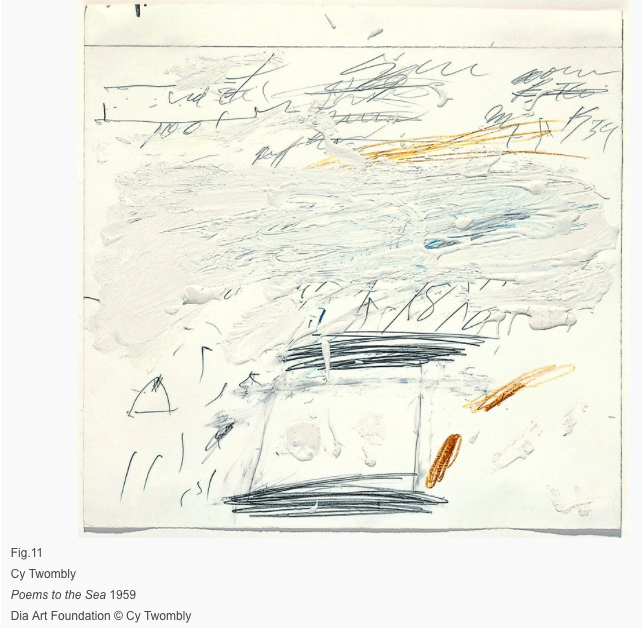

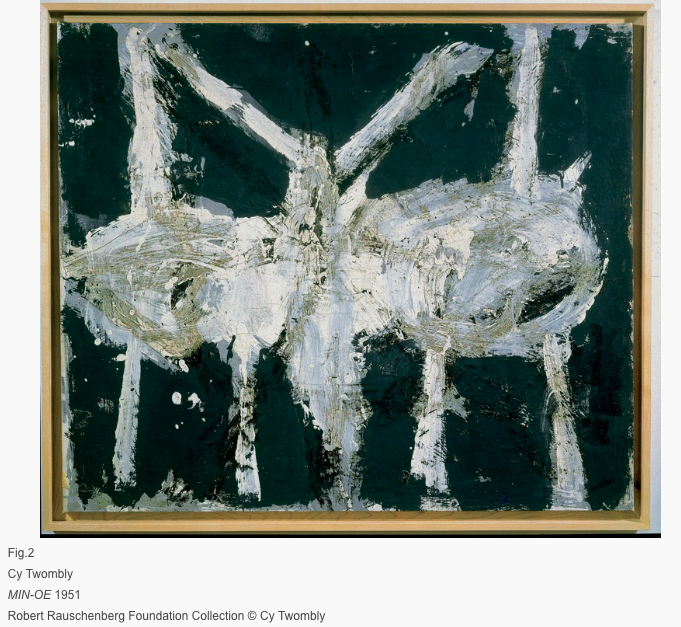

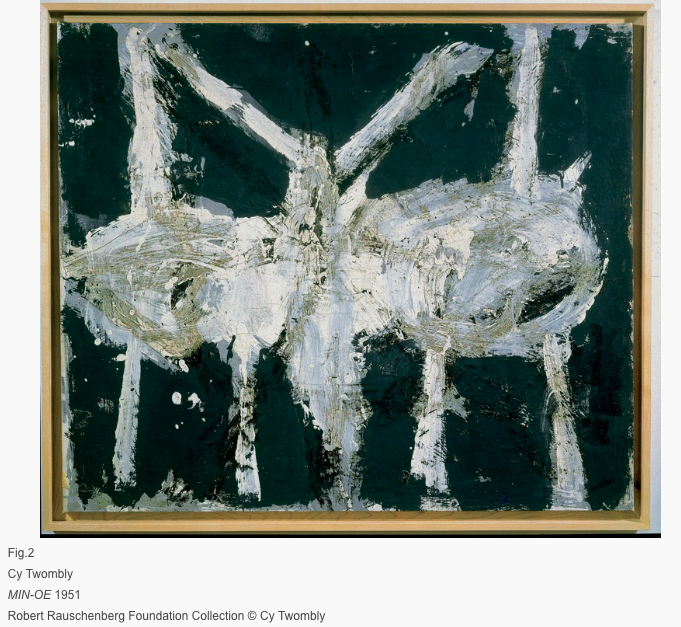

他们专注于研究书法形态和文字间的关系,表现在作品上就是图像之间更好地融合。例如,托姆布雷的作品《Min-OE》,就反映了诗人奥尔森对古代文化中词根以及象形符号的兴趣。

赛·托姆布雷《Min-OE》,1951年

“黑山派”留下最重要的是奥尔森于1950年发表的文章《放射诗》,对托姆布雷的艺术风格有着不小的影响。诗的每一部分都是高度的能量结构,也是能量发射器。不少艺术批评家解读出托姆布雷作品里那些无章法的诗意性,几乎就是对于《放射诗》中“形式只是内容的展开”最好的注解。在托姆布雷一生的作品里,人们能够不间断地看到诗歌题材的介入。

赛·托姆布雷《PAN》,1975年

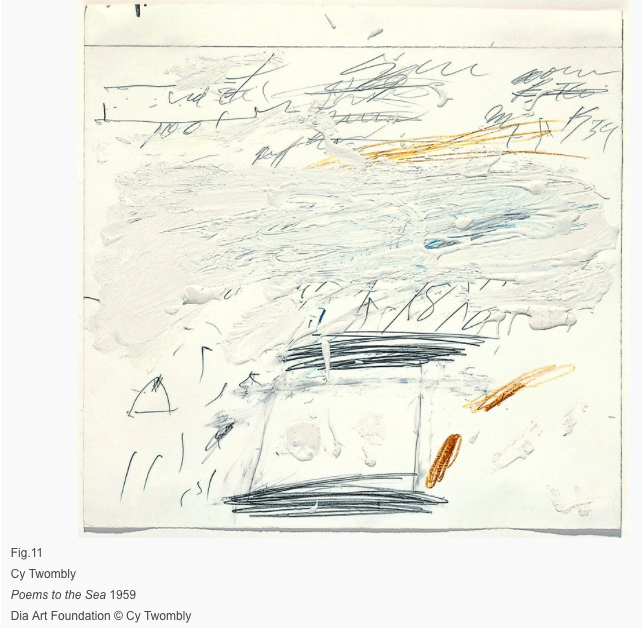

赛·托姆布雷《Poems to the Sea》,1959年

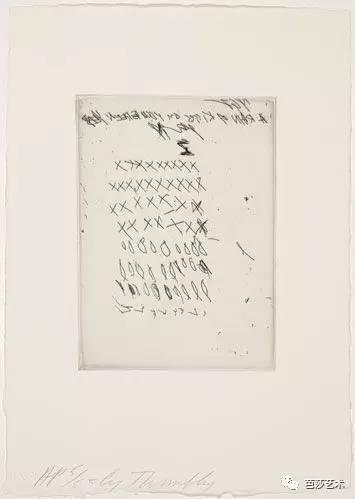

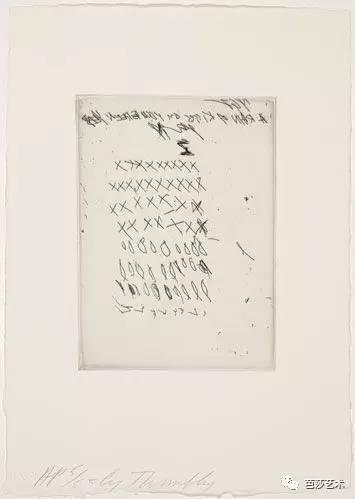

大部分人不能理解托姆布雷的“潦草风格”,实际上,很大一部分原因是他曾身为一名军方译码员的经历。1954年,他被召回美国,成为军队的一个译码员。为了快速破解密码电报内容并传出信号,他练就了一手速记功夫,这些破解文字的训练无疑为他日后的风格埋下了很大的伏笔。

赛·托姆布雷《Sketches》,版画,1967年

赛·托姆布雷《Bacchanalia-Fall (5 Days in November)》,1977年

构成密码的元素选自人们经验来源的三个独立领域:自然要素(土壤和云)、躯体(肉和血)以及主观意识(镜子)。并且,它们能够对应地被用于代表传统油画的三种类别:风景画、肖像画和自画像。

赛·托姆布雷《Synopsis of a Battle》,1968年

1957年,托姆布雷带着一手一流的译码术回到魂牵梦萦的欧洲继续他的艺术创作。他选择定居在意大利,从此再未离开过。在美国军队的这段经历,让托姆布雷学会如何在黑暗中“绘画”,他的画也仿佛就是各种密码的大型编织。

赛·托姆布雷《无题》,1972年

同样,这样带有密语性质的内容也出现在托姆布雷的名字中。“Cy twombly”,可以拆解为“twom-bly”或者“t-womb-ly”,这其中包含两个单词:“子宫womb”和“坟墓tomb”,或许象征着生和死。作家的画家

有人说托姆布雷是“画家的画家”,但他更是一位“作家的画家”,他在写作与绘画之间切换得游刃有余。托姆布雷为了重建绘画,首先拆解了绘画。

赛·托姆布雷《阿波罗与艺术家》,1975年

赛·托姆布雷《丽达与天鹅》,1962年

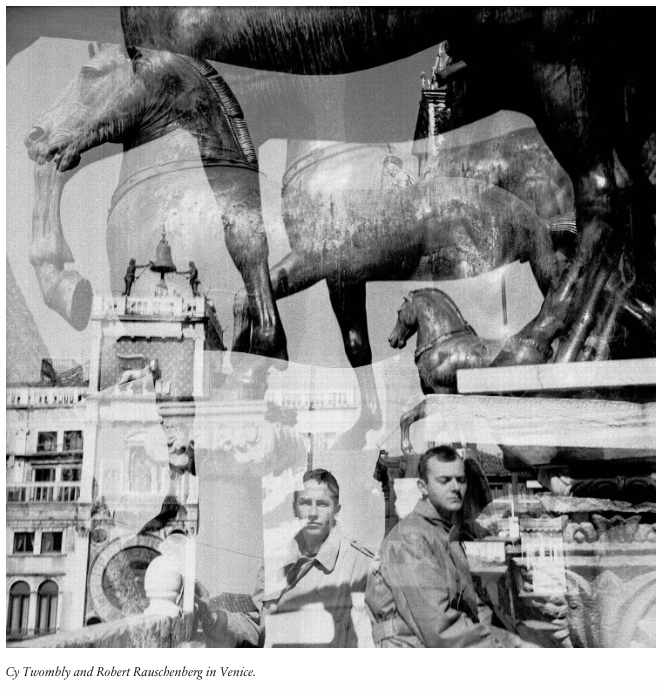

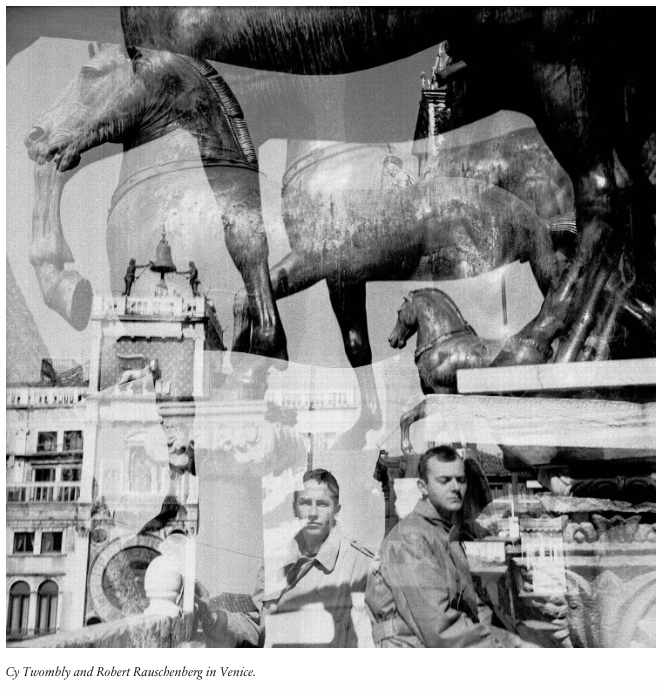

1951年,托姆布雷在芝加哥举办第一次个展后,已经与几位年轻艺术家一同在纽约崭露头角,例如劳森伯格等。第二年,他与劳森伯格一起离开纽约,开始游历欧洲和非洲。

托姆布雷的足迹几乎遍布了全世界。美国是他的出生地、罗马是他与妻子的定居之地、巴黎是他一直保持密切联系的地方。他曾频繁游历希腊和小亚细亚,直至阿富汗、也门,也多次去过埃及。1962年,托姆布雷从尼罗河南下直至苏丹;1985年,他在埃及的卢克索画画。

赛·托姆布雷《提兹尼特》,1953年

他的作品有许多是由于地域带给他的不同灵感。比如,1953年创作的好几幅作品,都是因摩洛哥之行所激发的灵感。其实,画面中那些图形源自他在罗马的人类学博物馆看到的非洲器物,所以他画的是一些工具。他将所见所想记录在速写本上,带回美国之后完成他的创作。

赛·托姆布雷《索伦一世》,1953年

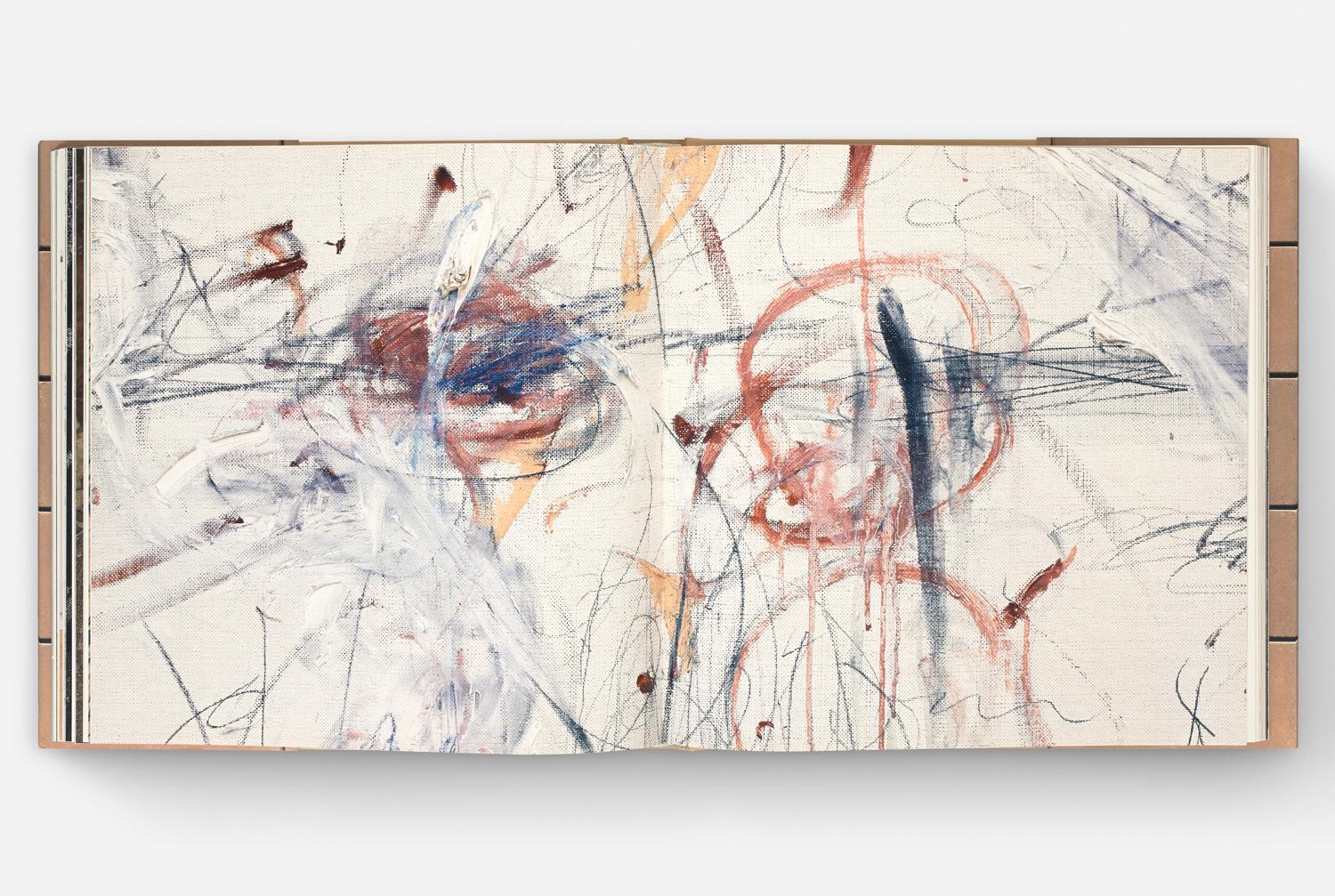

从1972年到1994年,托姆布雷的《无题》系列持续创作了近22年。

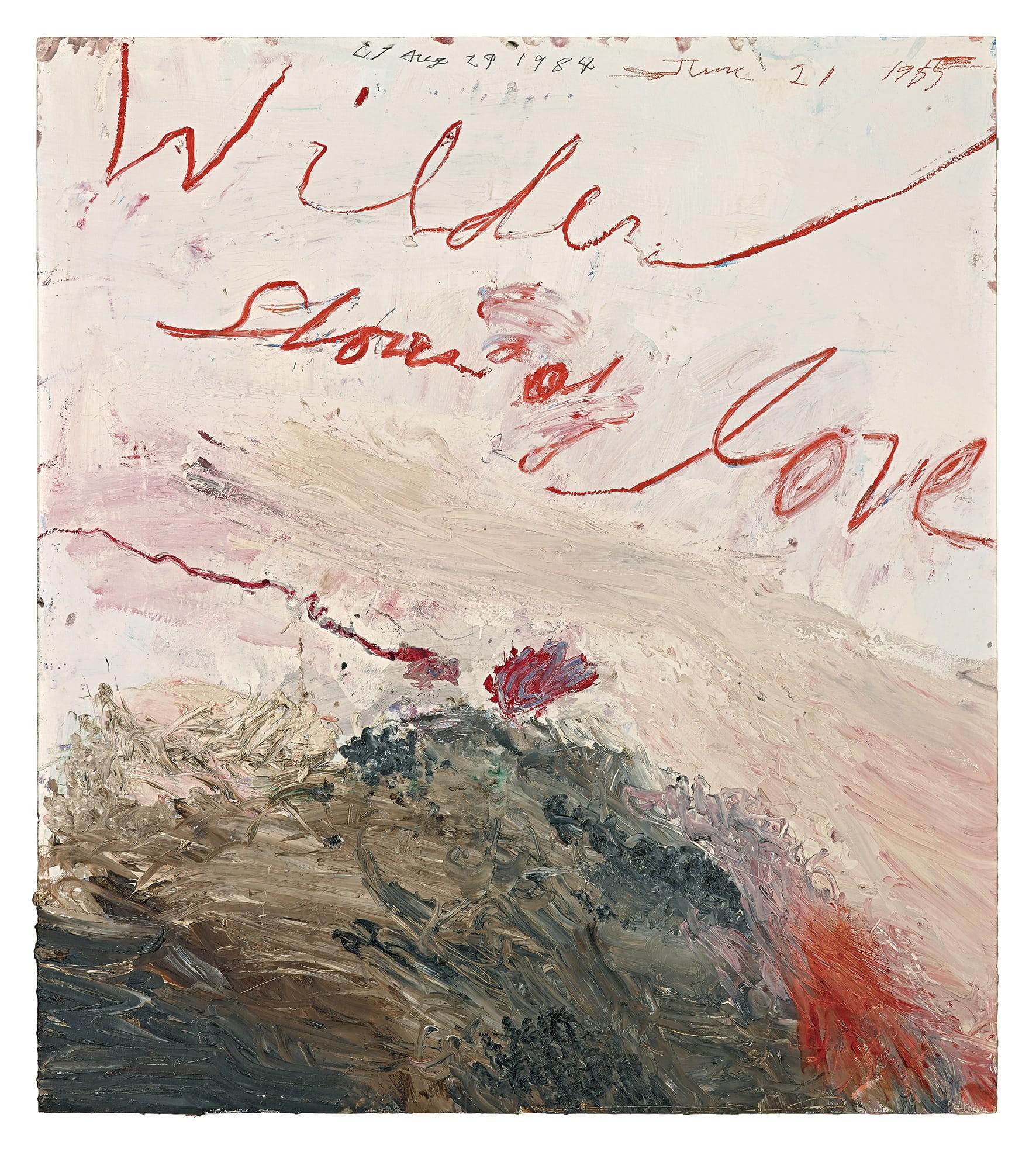

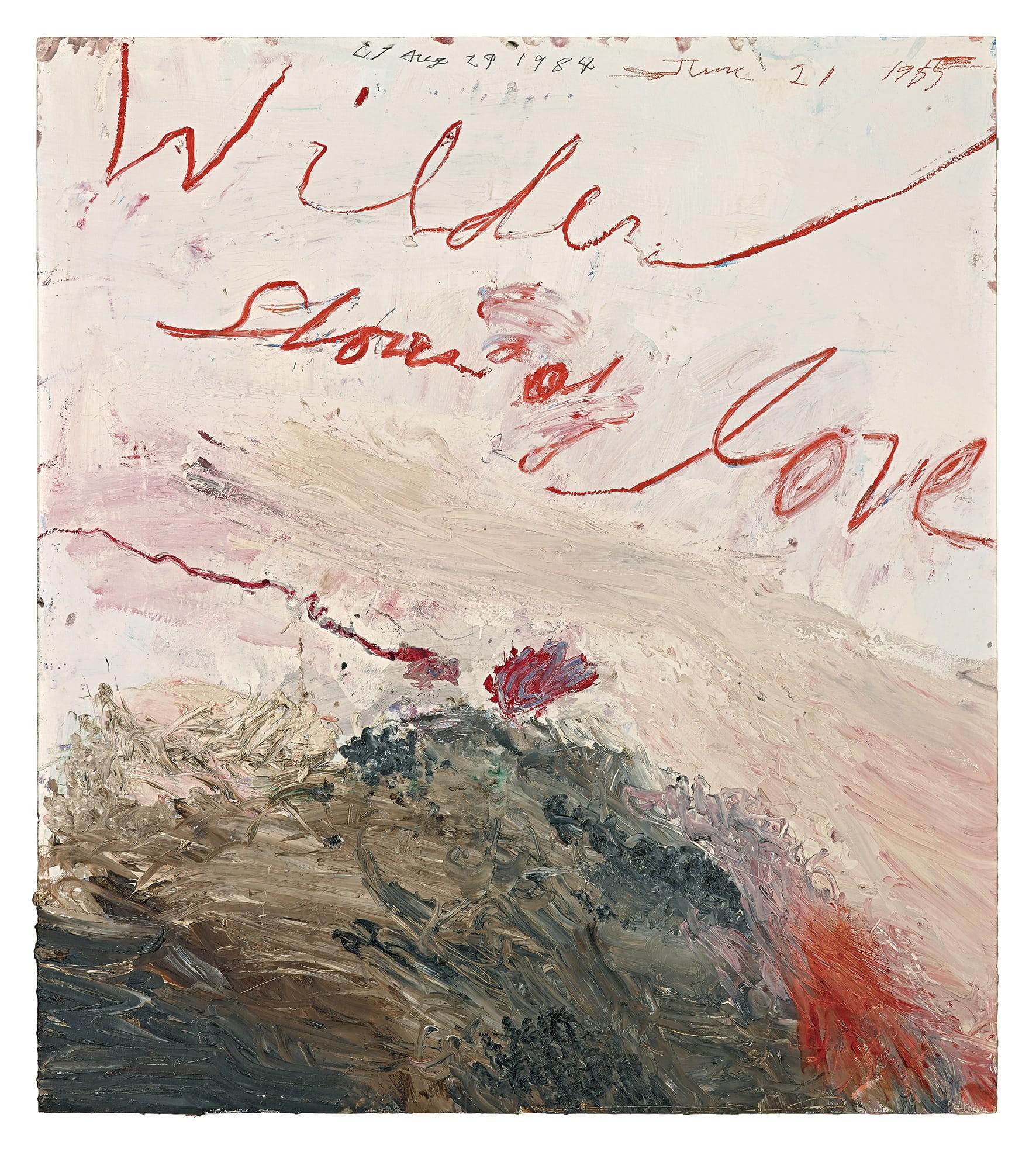

也许,托姆布雷的《无题》系列对我们来说最重要的,是记号和文字如何共同协调或彼此对立地构建出意义上的多重解读。正如约翰·伯格所言,“托姆布雷借由生动的颜色,使得文字之间和其周围的静谧空间,变得可见。”

赛·托姆布雷《无题》,2007年

赛·托姆布雷《无题》,2001年

自从1994年开始,托姆布雷的创作开始非常富有激情。从2005年创作的《酒神巴尔克斯》系列就能看出,红色的颜料堆叠,旋转着的手部涂抹都传达出艺术家内心的澎湃。

塞·托姆布雷《酒神巴尔克斯》系列,2005年

对于托姆布雷来说,神话、诗歌和绘画、雕塑一样,是他表达的媒介。托姆布雷穿透时空和记忆,向纷杂却又精彩的经典文学投去了探索的目光。

1957年,托姆布雷为意大利艺术期刊《现代经验》撰写了一份简短的声明,直到2000年,这份声明才得以重新单独出版。他在这份声明中阐述了自己的理论:“伴随着固有的历史记忆,每条线都是它当下的、切实的经验展现。它不是注解,而是展现了其对自我存在的认知。”

艺术家塞·托姆布雷

2011年,托姆布雷去世。按照他的愿望,他被安葬在罗马——这个他钟爱了50年的地方。托姆布雷最与众不同的是,他将自己对古典世界的热爱汇集到现代绘画的创作上,他是最博学的艺术家。他的艺术不仅改变了美国战后艺术史,还影响了在那之后的一代大师,比如今天我们熟知的安塞姆·基弗。

托姆布雷多年的代理画廊高古轩的老板拉里·高古轩,对于这位老友的离去十分伤心,他说:“艺术世界失去了一个真正的天才,一个真正原创的艺术家。我很幸运能认识他,他是一个伟大的人。在以后很长的一段时间里,我们将不会看到这样天赋惊人的艺术家。”

阅读更多原创内容请订阅微信公众号“芭莎艺术”(ID:bazaarartchina)

2016年一月去休斯顿的梅尼尔家族收藏,看到Cy Twombly的专馆时,我还不能理解他的艺术,在他巨大的画面和毫无头绪的线条跟前,我觉得要么我是傻子,要么他是疯子。于是,我决定一定要在2017年结束前,写一篇关于Twombly的文字。

现在来交作业了。文章有点长,有点散,谢谢耐心。

+++++++++++++++++++++++++++++++++

其实抽象艺术最接近于音乐。

我们可以把抽象画和音乐都视为一种人文内心的“回音”,一种艺术家内部情绪的发作,而不是艺术家对于自身外部世界的描绘。

有时,这种内心的情绪十分直白,例如愤怒,或是平静;而有的情绪就比较复杂,例如失联多年后在咖啡店遇到老情人的背影,没敢上前打招呼后,回家了一个人生闷气的忧郁。类似这样的情绪就很难用语言中一个字,或两个字去描述。而就单看“忧郁”这一种情绪,我们在艺术史上就可以数出不少的例子,好比毕加索在“蓝色时期”表达的忧郁,或者是爱德华·蒙克在《呐喊》中画出的近乎癫狂的忧郁,又或者是马克·罗斯科在自杀前创作的那一系列“暗色油画”,大面积的黑色和深紫色的渐变效果中隐藏了风暴来临前忧郁的黎明。

所以,花时间和精力去解读一幅抽象画画的是什么,或是研究那些笔迹像是什么,完全是白费力气。艺术家在创作时,根本就什么事物也不想描绘,只是用绘画的行为和材料的颜色与质感,在画布上抒发个人的情绪,一种内心世界在画布上的回音。

我曾在一次画展中,面对一幅Twombly的作品,问我的老师,应该如何去理解。

老师说,看Twombly的绘画,就像是读《尤利西斯》,明知费劲难懂,但不得不佩服艺术家的勇气与智慧。

其实在抽象艺术的竞技场里,每个艺术家选择的比赛方式都不一样。有的人在强调艺术的高雅,精神语言的纯粹。有的人在探索人类心灵的动荡与生活经验之间的联系。还有的人,如同劳森伯格,把艺术作为一种筛子,在生活的图像信息流中筛去混乱的杂质,留下最记录时代的符号。而Jasper Johns则选择一种孤立的态度,把眼光聚焦到一些个隐形在生活中的具体事物上,例如人们熟悉的国旗,用精确的观察力去放大一种现实。

但是,Twombly不一样,他完全舍弃了任何人们可以看懂的事物形象,不去拼贴火箭发射的激动场面,也不去深究国旗内的星条纹理;他的艺术更像是一种概念,一种不用任何语言文字写下的抒情诗。

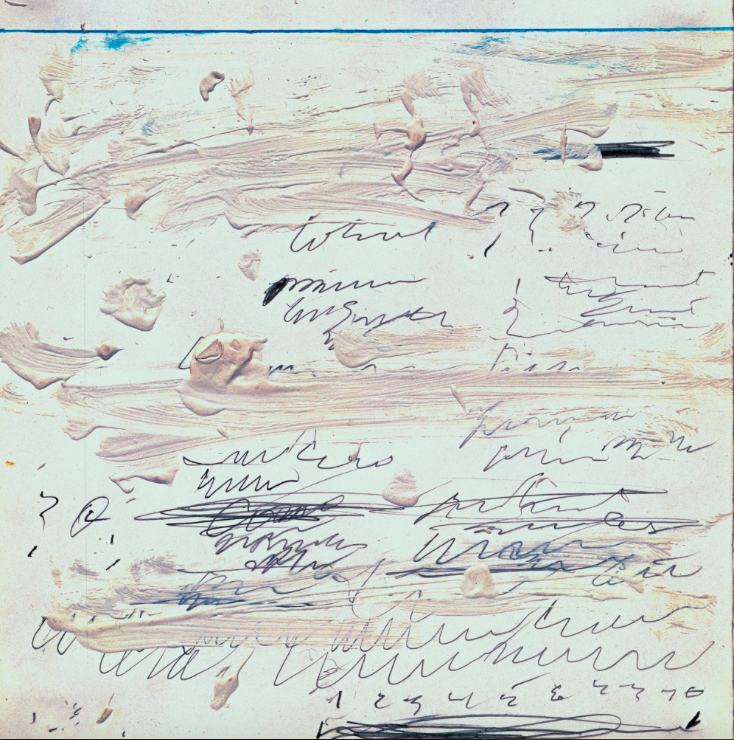

在超过五十年的艺术生涯里,Twombly把书写和绘画作为了他的艺术基础。

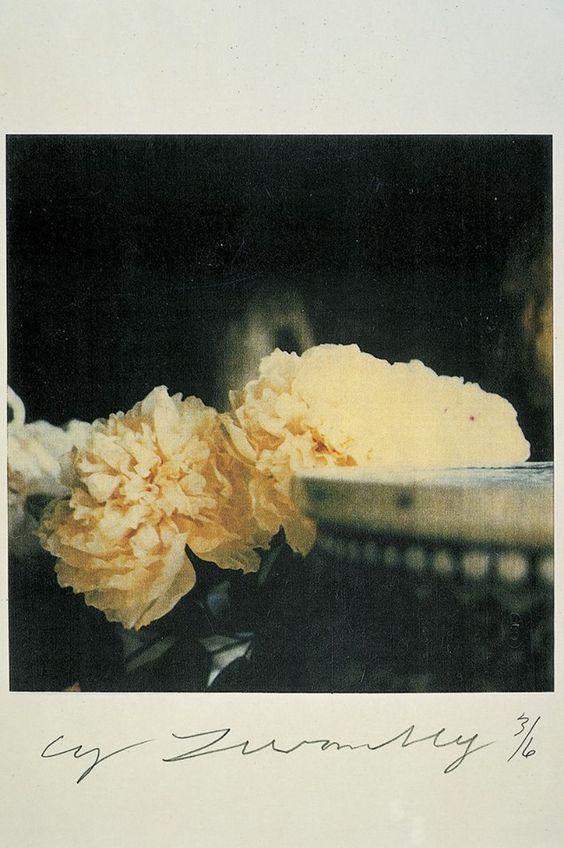

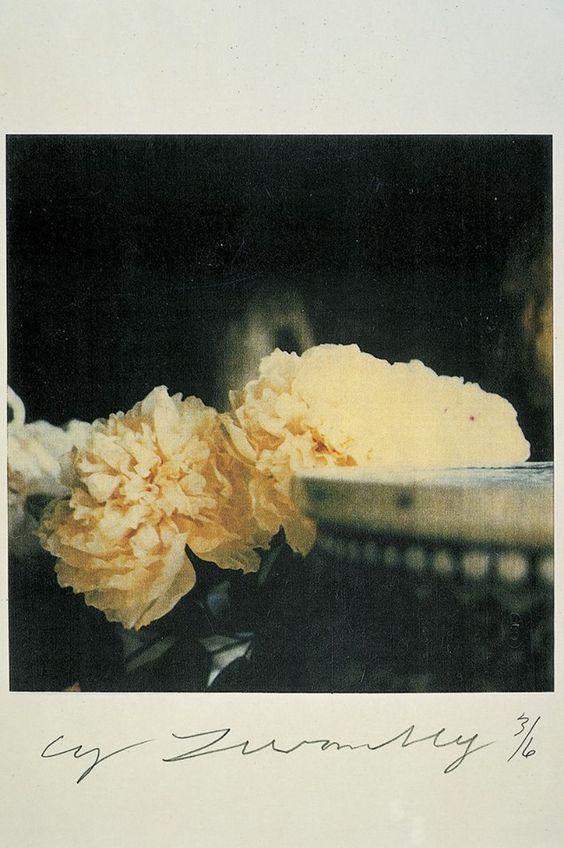

即使是在他那些充满温情的拍立得照片,或是单色的抽象雕塑上,Twombly依然要附上文字的痕迹。他故意用油彩在画布上画出铅笔在纸上写字时留下的质感,或者是精细地描述出黑板上白色粉笔的感觉。

(Twombly的拍立得花卉作品)

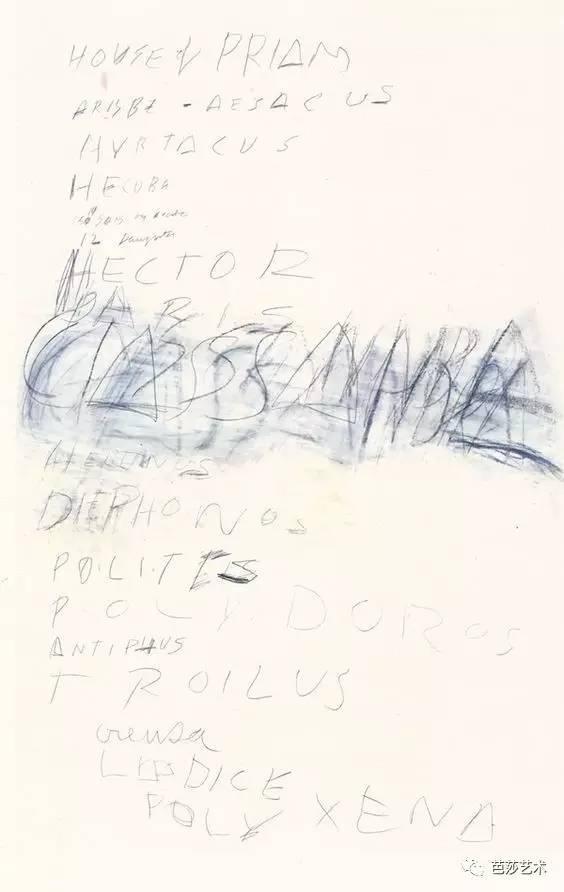

Twombly的画面里总有大面积的留白,使得油彩的痕迹显得十分的单薄,感觉像是蜡笔留下的画痕,懒懒散散地游走在画布上。而他手写下的那些文字,就书法的角度来看,的确是让人感到尴尬。但是这些词汇的本身也许联系了一个古典主义时期的经典神话,用一种语言本身自带的高级感击败了潦草的书写。这时,或许人们会忘记关于那些神话的故事,而是注意到画面上符号的存在,一种图像与其起源之间分离的标志。

无论是用线条还表达情绪或是干脆用文字书写,Twombly对于素描的态度总是十分执着,这并不奇怪。Twombly出生于1928年,在他生长的年月里,美国的抽象画家一直都在模糊素描和油画之间的界限。而以纽约画派为代表的现代艺术也走向了一个愈发严谨也越发稳固的阶段。

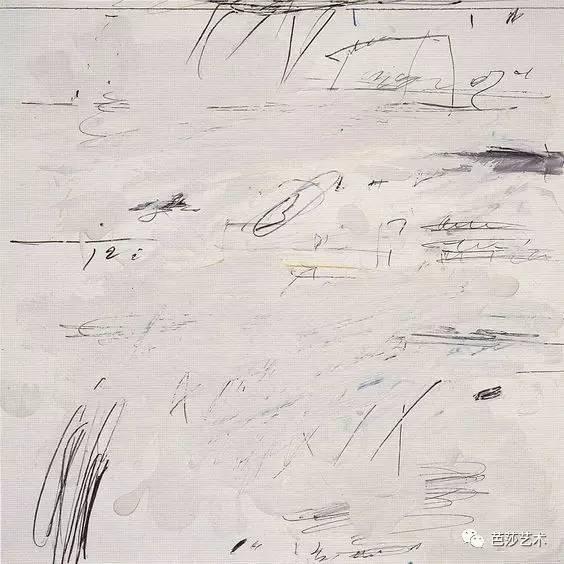

像是勃洛克和罗斯科这样的画家,他们在喜欢在画布上制造一种平面感或是对称性。通常来说,他们画面上的痕迹很浅,留下大量的解读空间。而Twombly则不一样,他喜欢素描,喜欢留白,喜欢一种相较而言更为小声音的绘画语言,而他后来选择在素描的基础上使用油彩反而更像是一种偶然性的事件。

毫无疑问,Twombly的画面是粗糙的,充满了毫无遮盖的打底线条,或者是被淡淡的颜色覆盖的乱涂乱画,甚至还有不少突起的干掉的颜料,怎么看都显出一种令人震惊的开放性——他好像是把自己的绘画过程也放在了画面里,敞开他的秘密,甚至显得有些脆弱。

如果说,对待勃洛克那样的明星画家,人们在看过那部精心摆拍的纪录片之后,会因为艺术家大胆随性的绘画过程而爱上那个酗酒抽烟的男人;那么,Twombly好像是把自己躲在画室里的秘密都写明在了每一张作品里。

(Twombly在罗马的画室)

因此,无论是那些看似涂鸦的线条,还是一些血腥色的油彩堆积,或是他那些被拍出了天价的“黑板画”系列,Twombly几乎是把自己的最隐秘的想象和情绪都洒在了画布上。有的时候显得不合时宜,留白里有一种尴尬的暴露感。那些喃喃自语式的文字和粉红色的云团悬在空中,就像是艺术家说出了自己对他人的诅咒,或是画下来了梦里才看到的性幻想。Twombly对自己的这种开放和悬置情绪的画法表示毫不难为情,他觉得自己的艺术就是一种对于重力的抵抗。

在他的早期作品,1955年创作的黑底白画的《全景》(Panorama,1955)中,我们就能明显的看到勃洛克的影子。就仿佛是勃洛克用滴画的方法在黑色的画布上先甩满了白色颜料一样,Twombly更进一步,拿小刀或是锋利的画笔把每一滴颜料都戳破,然后让划痕深深浅浅的布满了整个画面——就像是给自己紧张的神经画了一张地图。

它们随心所欲的排开,像是一个个孤单的独白,拒绝像勃洛克的《秋韵》那样完成一个宏伟的画面,而是一个个唱着自己的内心的歌。

当人们站在一幅Twombly的作品面前,总不免能察觉到一种绘画行为的诗学。

那种画面的结构安排和文字与线条的布置,有时就像是夜空里绽开的烟花,或者是石头丢进湖水里激起的波纹——画面的痕迹是一种随机的内心回音。

这种自动化的作画形式可以追溯到超现实主义艺术对于美国画家的影响。

二战时,欧洲的超现实主义者们为了逃避纳粹的控制,带着他们的事业和视野来到了美国,心中有一种情绪难以磨灭,那便是愤怒。安德烈·布列东(André Breton)就曾说过,这种愤怒成为了一种绘画的灵感,一种内在的驱动力将艺术家们推向了一种自动化的创作过程。最终,这种自动化的艺术在美国纽约画派的画家那里表现为“行动派绘画”(Action Painting)。

当行动派绘画开始在纽约占领艺术现场的时候,1950年,Twombly从弗吉尼亚搬到纽约,开始学习艺术。在纽约,他遇到了劳森伯格,两人开始了一段浪漫的历史。劳森伯格鼓励他去著名的黑山学院学习,于是,1951年到1952年间,Twombly去了北卡,师从弗兰斯·克莱恩(FranzKline)和罗伯特·马瑟韦尔(Robert Motherwell),这两位抽象表现主义的大师给了Twombly最初的灵感,就连自己的第一次个人展览,也是由马瑟韦尔安排妥当,在纽约的萨姆库兹画廊举办。

那一时期,人们可以从Twombly的画面里明显的看出Kline那些黑白抽象画的影子,粗大的线条,分明的色彩对比,书法般的笔触走向;而在色彩和绘画行为的运动上,又有点Paul Klee的味道。

在四五十年代的美国,人文主义被认为就是自由,而艺术家在创作中表达自由,追求自由,歌颂自由已成为了一种事业。但即使在那个时期,依然有哲学家站出来告诉人们,人的核心,人文主义的定义,其实也都是历史上某些具体的思想体系构建而成的;这世界上压根儿就没有自由。而艺术家在创作中孜孜不倦追求的自由只不过是一种理想,一种集体的幻觉。

在这种情境下,1952年,Twombly决定去出游。他要到西方文明建构起来的地方去找一找古代哲人埋下的历史秘密,那些“某些具体的思想体系”的样子。于是,他和劳森伯格开始了一段充满故事的地中海之旅。

他们去了北非,西班牙,意大利和法国。在欧洲,Twombly在古典主义和文艺复兴的艺术杰作里看到了无数个伟大的故事和经典的作品。他疯狂地爱上了欧洲城市中存留的带有古典主义理想的人文主义精神。

纽约象征了一个新兴世界的帝国之都,而罗马则是古典艺术与人文主义的中心。

在意大利,Twombly在一片满载历史和文化残片的景致中找到了自己的艺术语言。他在脑海里回想起纽约画派的抽象,类似于勃洛克那样的行为在心中萌生,他决定把笔画变成书写,每一滴颜料都要做成涂鸦那样的充满情绪。

1957年,Twombly离开纽约,搬去罗马,在那里娶妻生子,买房子和庭院,建立自己的画室,开始了一种沉醉于欧洲古典神话与人文主义精神的浪漫生活。

欧洲人的自信与美国人的生活文化很不一样,即使是在庞贝古城这样历史悠久的地方,Twombly依然在城市墙壁的废墟上看到了各种裸体男女的描绘,各种生殖器的出现让人们毫不尴尬,各种姿态的人体组合成一幅幅优美的画面,歌颂着古典时期人们的自由。

Twombly在欧洲画了大量的速写,在素描的过程中他发现了线条艺术不同于油画技法的特性。

素描更接近于一种行动派绘画追求的自动化过程,一种内心思绪万千的写照。

这种绘画语言一直影响了Twombly的艺术生涯,他那些尺寸巨大的画作中,总能看到纤细的笔迹,素描般的印象,自动化的组织过程,一起演奏艺术家内心的回音。

在1957年,Twombly这样写道,“每一条线都是自身固有历史的真实经验,它们并不说明什么,也不刻画什么——这是一种自我意识感觉的实现。”

这句话不仅适用于解析他的画作,还可以用于理解他的创作哲学。

1954年,Twombly曾在美国陆军工作,在华盛顿特区做一名译码员。很多个夜晚里,Twombly在纸上用铅笔破译密码,画下许多圆圈和不精确的蛇形图。这一段经历加强了他对于线条和素描艺术的感情。因此,他认为在后来把这些纸上的铅笔印记转移到油画画布上时,那种放大的媒介甚至抵消了一些黑夜里解密时与线条艺术之间制造的亲密感觉。

(在MoMA的 Leda and Swan,1962,Rome)

在1964年的威尼斯双年展上,Twombly展出了自己的作品《莱达与天鹅》(Leda and the Swan),这是一个在艺术史上反复出现过的绘画主题,但让所有观众惊奇或失望的是,这画面里既没有美丽的莱达,也没有浑圆的天鹅。

Twombly用他标志性的凌乱线条和散漫构图,让观众陷入了与一堆杂乱的灌木丛和无法解释的羽毛横飞之中。

但这幅画被认为是Twombly最成功的作品之一。

在画面的右下角中,从艺术家潦草的书写中,人们可以看到“莱达与天鹅”这几个字,代表了他一生对于古典神话和文学事件的浓厚兴趣,例如那一连串的作品主题《阿喀琉斯的复仇》、《雅典学院》、《勒班陀战役》、《夜巡》等。而这种来自古典主义和文学叙事的吸引力,在Twombly搬到欧洲后进步一部扩大。事实上,Twombly一共画过六幅《莱达与天鹅》,第一次是完成于1960年,1962年他画了两幅尺寸更大的,而在1963年,Twombly则用了三种形状的画布,画了不同的三幅。

(另一幅1962年在Rome画的Leda and Swan,目前在佳士得)

与传统的《莱达与天鹅》不一样,这些画面里没有女人美丽的裸体,用优雅而又充满欲望的姿态展现给观众,人们也没看到这位美女愚蠢地与天鹅的身体纠结在一起。Twombly混合了不同的绘画媒介,在画面里制造了一种绘画行为的暴力,他把美女和天鹅用线条撕个粉碎,再用一些碰撞的颜色把人们的视线倒入一个漩涡。各种强力的划痕和之字形的线条向四面八方飞出,人们在面对这种涂鸦的元素的描绘里,也可以看出隐隐约约的生殖器和一颗可辨认的红心,似乎能在这似懂非懂的场面里看出来幻化作天鹅的宙斯强暴莱达时的场面,充满了混乱的激情和爆炸性的结果。

除了《莱达与天鹅》之外,Twombly在许多作品中都直接的写上过文字。

罗兰·巴赫曾说过,Twombly是用指头和指甲直接沾上颜料在画布上写作。而他选择留在画面上的文字也是精心挑选过,似乎在饶有兴致地设计一个感官游戏:“微颤”、“洒落昨天的雨水”、“牡丹的心脏上落着一只醉酒的蜜蜂”,类似这样的语言出现在他的画面里,邀请观众参与到解谜的游戏中来,而游戏的最终就是没有结果。

但是,这些话语因为可以被读出,而在人们的脑海里产生了挥之不去的声音,人们越是努力去猜,就越是看不到谜底的尽头,但是舌尖上却留下了艺术家设计好的词汇味道。

Twombly在画面上的书写就像是在电影音轨里加上的旁白,这或许会让一些喜爱纯粹视觉叙事的观众重重地皱起眉头,但是,它却成为了Twombly重要的艺术语言。

在这里,画面的图画性叙事成为了一种抽象的幻觉——这有点像传统意义里的风景画——标题传递出一个宏大的概念,但是,画面里给出的却是一个极其隐秘而私人的视觉信息,只能被很少的人读懂。实际上,一个画家在画面里写得越多,我们作为观众,就越不知道该如何去阅读。而当我们不知道如何去阅读时,就会把希望最后交给那些凌乱的铅笔笔画,那些从内心发出的狂躁的书写痕迹。这样,人们似乎才把文字的智能交了出来,把任何依托在语言和符号上的洞悉能力忘记,而跨越语言的描述意义,真真切切地看一副画作中的情绪。