邪典导演牟敦芾,香港“剥削电影”鼻祖面面观

很久很久以前,差不多小半年前,我接下了群友的任务,为邑人影院分享会做了一期“香港剥削电影”专题。

香港风月片纵横谈

香港三级片细细扒,保你目瞪口呆涎水溅

实话说这是个艰难的任务。早期的邵氏风月片时代因为有李翰祥大导演的金矿可挖,还算顺利,进入三级时代的第二篇,却遇到了开头难,差点搁浅。

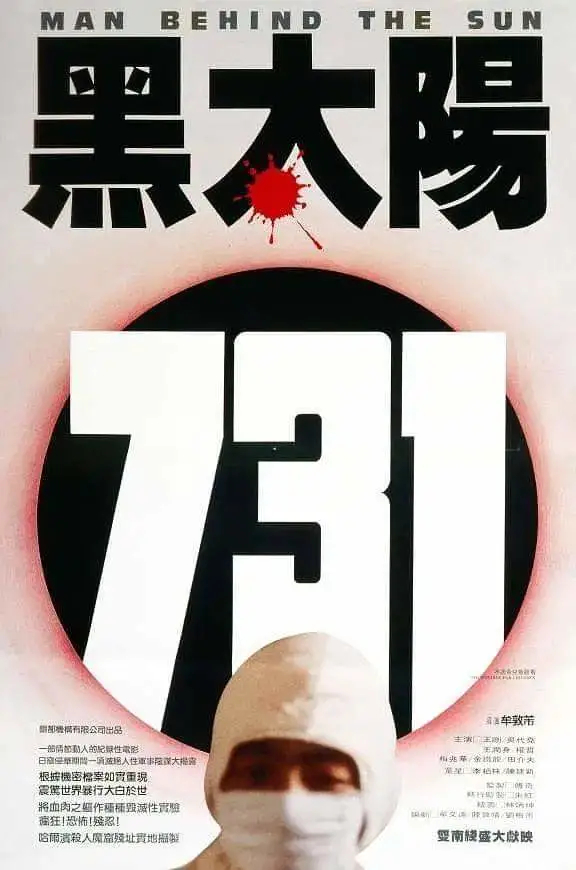

那就是香港电影历史上第一部三级片,牟敦芾导演的《黑太阳731》。

这是一部绕不过去的电影,谁让它是第一部呢。但在三级专题中(此处应有传送门),我硬是绕过去了。这是我开始三级专题选片后观看的第一部电影,但看完整个人都不好了,整整缓了一星期才勉强恢复工作情绪。这也让我坚定了上一期专题以风月和八卦为主的基调。毕竟重口和邪典电影太影响情绪了。

从六月六第一期风月专题到现在,半年过去了。该来的总是要来的。

平复一下心情,让我们开始,风月之外的香港剥削电影。顺便圆一圆前两期留下的坑。

比如两大邪典宗师。擅长暴力,解剖真尸,喜好现实题材的牟敦芾,和天马行空,尤好鬼神,画面更符合现代猎奇欲肉的桂治洪,除了两位大师之外,另有靠邪典成名的蓝乃才,也值得说一说。

先从牟敦芾开始。

牟敦芾和大导演张彻一样,来自宝岛,国立艺专编导科毕业。1966年,他与同校同学黄永松、黄贵蓉参与了导演陈耀圻拍摄的纪录片《上山》。后在白景瑞、李行和李嘉联合指导《还我河山》任助理导演。参演过李嘉觉的《貂蝉和吕布》、《青龙镇》。

牟敦芾的导演处女作是《不敢跟你讲》(1969),归亚蕾主演。

本片已经散佚,只有一份拷贝留存,还丢了一本,残片只剩下78分钟。据说被禁了。原因是涉及师生恋,或者一切政治上的内容。当时委员长还在,没有后来建丰同志主政时期那么开明,白色恐怖嘛,大家理解一下。

本片的拍摄得到了刘咏尧的大力支持,不认识他没关系,他孙女叫刘若英,后来参演了吴子牛的《南京1937》,用档期挤掉了牟敦芾的《黑太阳南京大屠杀》。牟老爷子是成也刘家人,败也刘家人啊。

《不敢跟你讲》在2018年台湾国际纪录片展上曾经出展过,根据当时看过的人反映,归亚蕾饰演的老师和学生关系单纯,并无不妥。看来被禁的原因还是白色恐怖。据说牟敦芾曾经托关系提着拷贝去给常凯申看过,奈何老蒋卒于1975年,此时已经是风烛残年只有五年阳寿的老人,看到一半打瞌睡了。所以本片最终还是没能上映。

这个故事不知道真实性如何,但如果是真的,这个关系大概率还是曾经担任过国防部次长的刘老爷子。可见刘大爷对小牟导演的器重啊 。

这部伦理和政治上都有点不大对劲的电影当时还挺有名的,这主要归功于参演的大童星俞健生,后来还拿了金码奖最佳童星,这给牟敦芾带来了一丝名气。据知乎说他陆续拍了一系列的影片,都是政治上颇为出位的货色,屡遭禁。

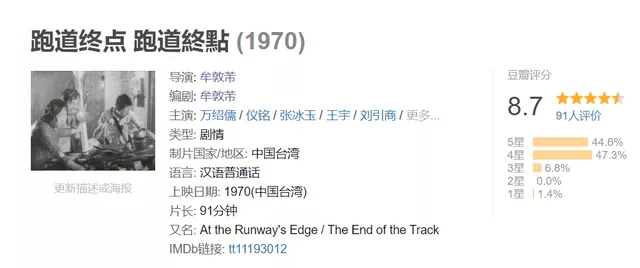

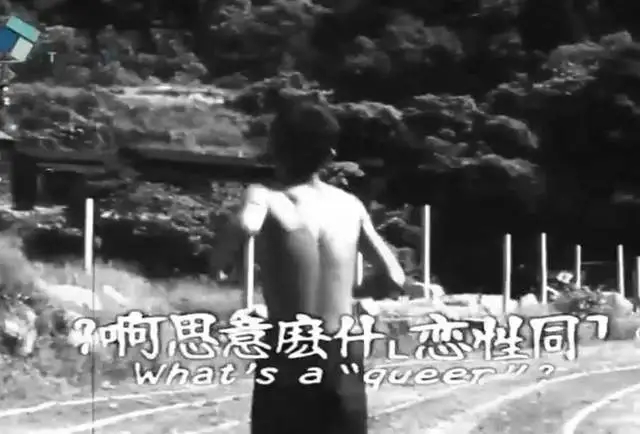

维基百科上只记录了第二年的《跑到终点》。

给一张图,大家就能理解为什么这片也会被禁了。

1970年能探讨这类话题的都是英雄。

《跑到终点》当然不止是研讨了一个出格话题这么简单,本片同样亮相于2018年台湾国际纪录片展,是很值得研究的佳作。

尤其是镜头语言的运用。各位有艺术追求的有为青年可以自行翻找学习一下。

之后,就是邵氏年代了。

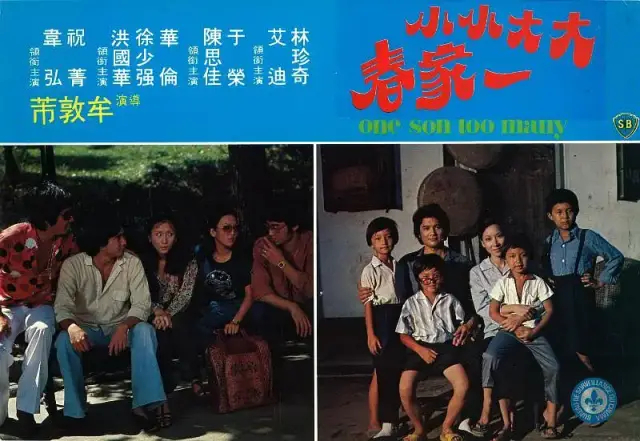

牟敦芾在邵氏的作品如下:1977年:《红楼春梦》,1977年:《奸魔》,1978年:《包剪碴》,1978年:《捞过界》,1980年:《碟仙》,1980年:《连城诀》,1980年:《打蛇》,1980年:《大大小小一家春》。

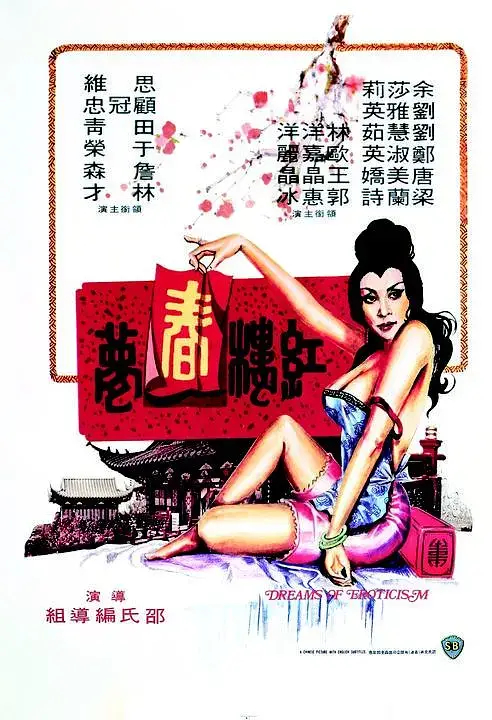

其中《红楼春梦》是打着“邵氏编导组”的名号出品的。

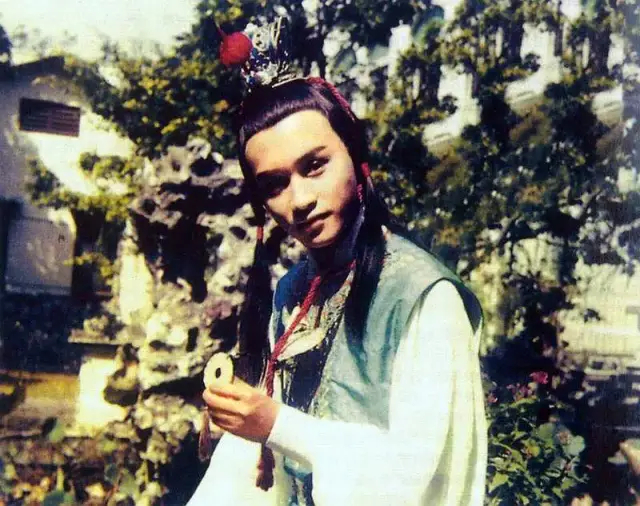

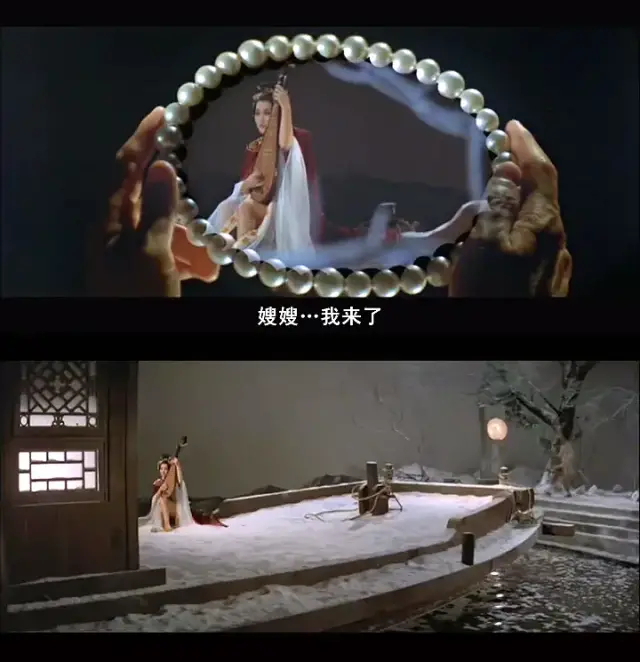

那年是香港著名的“红楼梦年”,有多部红楼电影问世,仅凤月片就有《红楼春梦》和《红楼春上春》两部,张国荣的《红楼春上春》里演贾宝玉直接下场比较俗一点,而《红楼春梦》手法显得高端很多。也是当年那么多部红楼梦电影里唯一没有将镜头对准贾宝玉和林黛玉的电影。这里偷懒抄一段百度百科的评价,大家感受一下。

“影片准确地反映了统治阶级荒淫污秽的生活,反映了大观园荣宁府里面的阶级剥削与压迫,任意打杀下层劳动人民。反映了下层劳动人民备受欺压、生不如死的痛苦人生,并且反映了下层人民追求自由爱情美好生活,宁死不屈的反抗精神和斗争意志,歌颂了下层劳动人民互相关怀的阶级情谊。准确表达了封建社会统治阶级的丑恶现象和凶残反动的本质。”

如果你真的仔细去看了这部电影,细细品味一下,就会发现这段总结还是非常精准的。没有将镜头对准主线,而是拿贾琏,贾瑞,贾珍,秦可卿,王熙凤这段破事做文章。立意上就非常高,毕竟《红楼春上春》让贾宝玉直接下场有亵渎经典的嫌疑,(虽然可能原著里有)。而秦可卿淫丧天香楼这种戏码本身在原著里就是凤月戏,看起来没那么尴尬。电影还是挺好看的,演王熙凤的是余莎莉哦。

影片中所存在的除了风月戏码,还要就是阶级斗争以及左派的革命情节,这点在上文百度百科的总结里已经相当到位了,大家可以翻出原片感受一番。这是不是牟敦芾来港后拍摄的第一部戏不得而知,但肯定是第一批戏。牟敦芾在这批戏中向邵氏公司证明了自己的能力,为后面在香港的发展奠定了基础。

关于本片还有个花絮,牟敦芾老爷子长得玉树凌风,气质不凡,又像画家又像导演的,天生艺术气息霸气侧漏。当时,他有个如花似玉的女朋友,号称台湾第一美女,因为本片的诞生,嫌弃牟导拍风月片,分手了。其实这就是个借口,美女移情别恋,跑回台湾找了个才气傲气霸气痞气都侧漏的大文豪,还真结婚了。那个文豪叫李敖,婚后看见美女上厕所感觉梦碎,女神陨落,当时就提离婚了。几十年后在凤凰卫视开节目《李敖有话说》还骂了她几十集。

这位台湾第一美女就是胡茵梦。

你们说,图啥呢?

关于《红楼春梦》为什么标邵氏导演组而不是个人署名的问题,坊间也有两种说法,第一种明显参考了胡茵梦分手事件,说是各位导演羞于署名的。另一种说法是这是一部赚快钱的电影,一共拍了七天,第八天就上映了。所以由多个导演带着多组人赶工拍摄,集体创作。

看过《精装难兄难弟》的人应该对香港鱼翅捞饭时代的七日鲜流水线电影有所耳闻。所以我更倾向于后一种说法,而且,从七天流水线的角度再去看本片的成片质量,放低预期之后,你会有新的感受的,想想最近的《金刚川》,这种还能保持质量的快手电影是对电影工业的巨大考验。

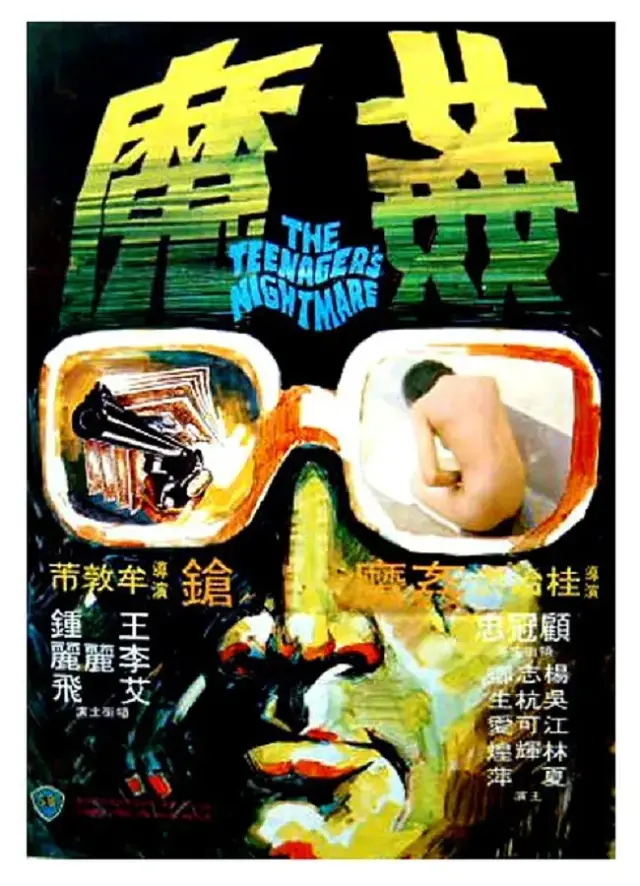

1977年还有一部《奸魔》。也是牟敦芾来港后证明自己的首批电影之一。网上吹嘘本片是两大邪典大师桂治洪和牟敦芾合作导演,但其实并不是这样。

这是邵氏《香港奇案》系列片之一,属于tvb草创期的实验。其中《奸魔》是桂治洪的故事,牟敦芾的故事叫做《枪》,两个短片被凑在一起做为一部电影上映。两位大师并没有什么交集,也谈不上合作了。

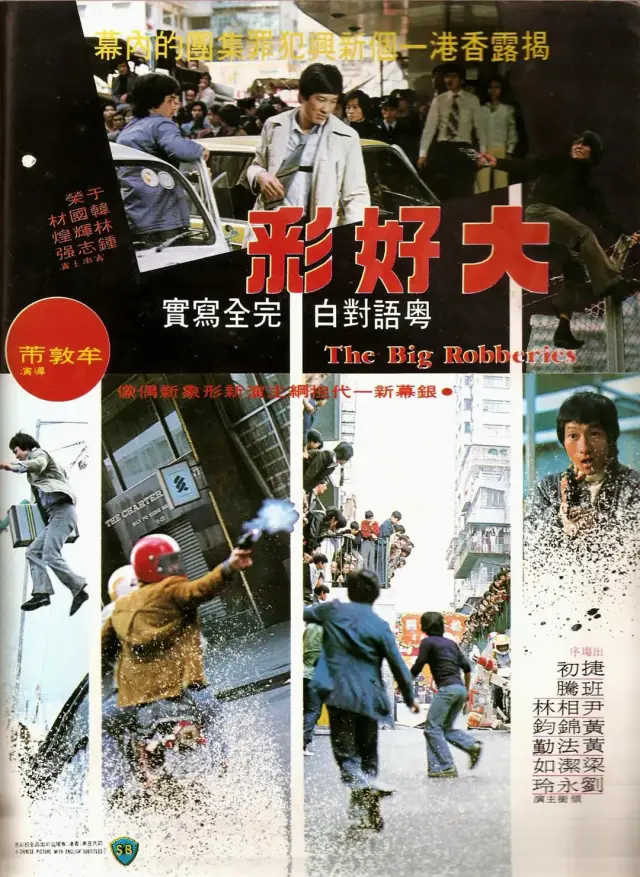

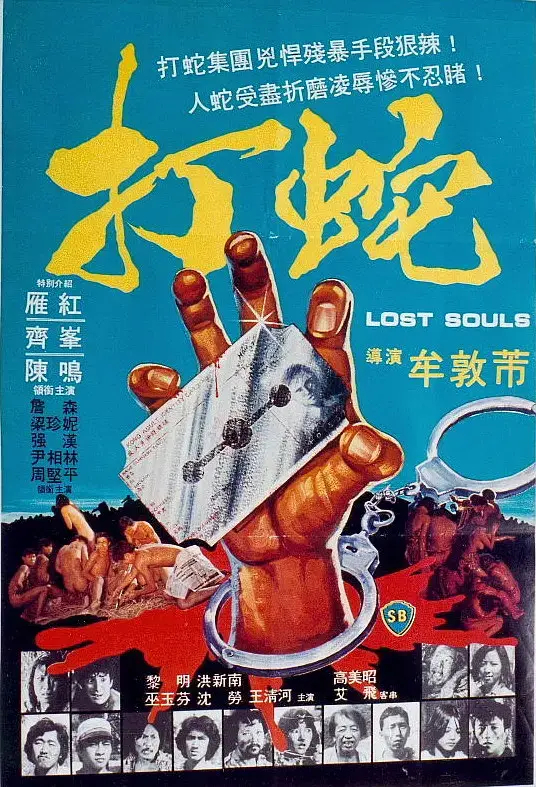

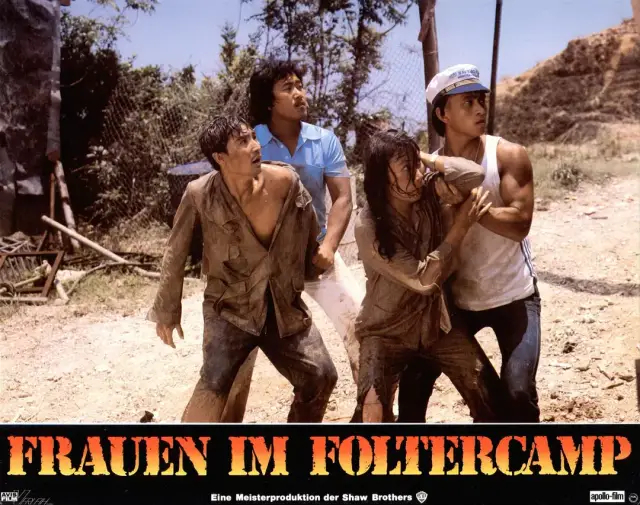

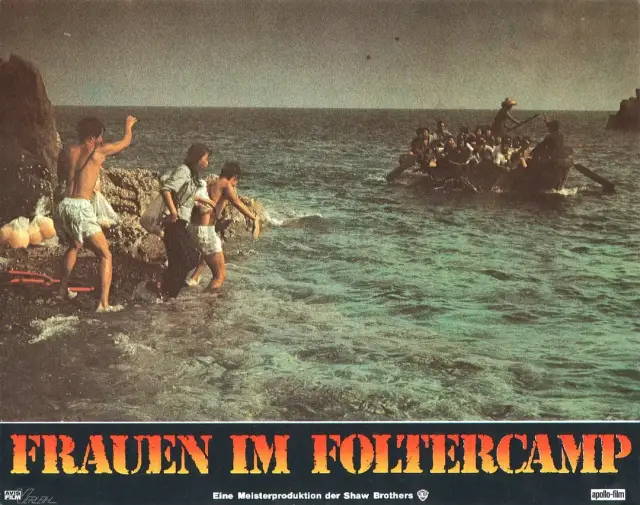

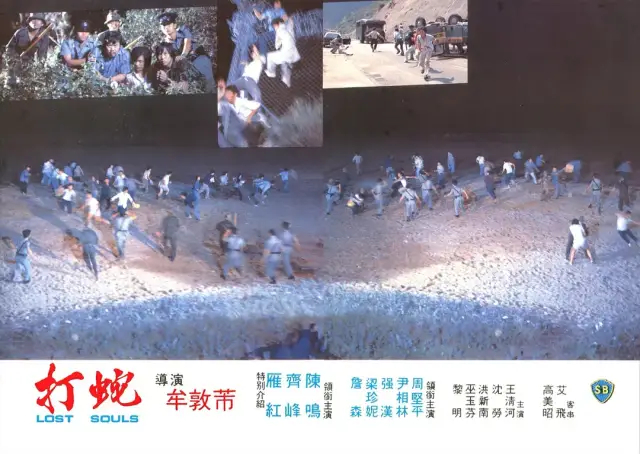

接下来,就是引领香港电影新浪潮运动的《捞过界》1978,以及它的精神续集,更加惊世骇俗的《打蛇》。

遗憾的是,《捞过界》我没找到,关于本片是香港电影新浪潮运动的启蒙,应该主要是尺度方面的问题。牟敦芾自己的自述“当时很多年轻人从内地偷渡来到香港,而来到香港就是为了赚钱又要生存下去,《捞过界》正是讲述在难以融入到香港的主流社会的巨大压力下,曾经当过洪卫兵、多少受过军事教化的偷渡者开始进行反抗“。这种社会环境的氛围,大家可以去麦当雄的《省港旗兵》里感受一下,大概猜测一下《捞过界》的尺度,和背后的社会压抑氛围。

《捞过界》不好找,《打蛇》却很容易找。根据维基百科描述,2005年3月18日,邵氏兄弟(香港)有限公司曾重新数位修复《打蛇》后,交由洲立影视有限公司发行影音光碟。但是,本片发行不久后,随即通知发行商陆续回收产品,并全部销毁。然而,预定发行数位影碟的计划,也正式宣告夭折。由于,剧情描述大陆人偷渡至香港地区,以及大量裸露身体的画面,据信这是影片遭到回收的理由之一。这种修复+蓝光随后又回收的传奇故事立刻引起了各种资源党的注意,也为这部邪典神作赋予了另一种神话。

那从现在的眼光看,这部上映于40年前的《打蛇》究竟怎么样呢?

和大导演斯坦利库布里克的《发条橙》一样,哪怕是几十年后,影片依然是先锋的,超前的,尺度过大的。

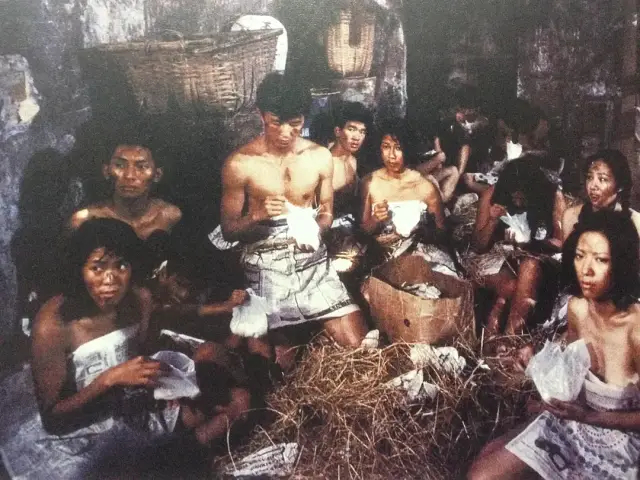

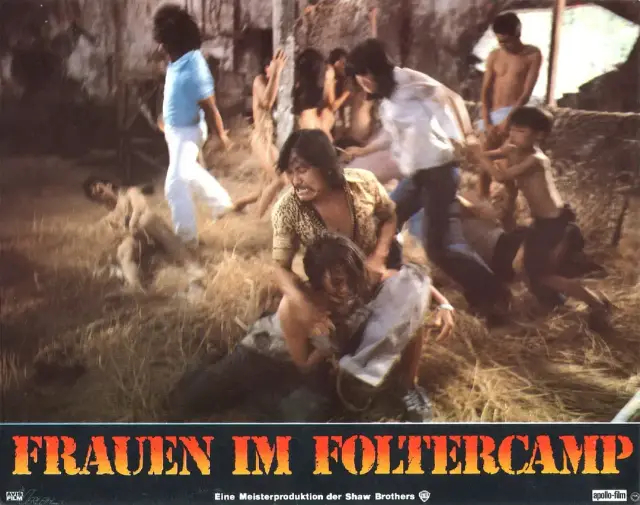

《打蛇》是一部教科书式的邪典剥削电影。尤其是暴力酷刑折磨方面,看着有点剥削的过了头,很符合剥削电影的定义。尽管牟敦芾解释这一切都改编自真人真事,但这不能改变不接受这部电影的态度。因为在广大市民眼里,这一切是不是确确实实在发生,和你应不应该就这样明目张胆的拍出来,那是两回事。虽然让人蛇浑身赤裸以避免逃跑,各种虐待层出不穷这样的事情能在报纸,甚至古典的黑奴贩运船上都能找到起源,但忽然就这么把这一切按在九龙新界沿海,市民们还是要花点时间去接受的。

要知道,那是香港电影分机制诞生的前夜。黎明前的黑暗,那是黑暗的极致。

这也是《打蛇》在当时所被赋予的社会属性。首先,停止接受大陆难民,即逮捕即递解正是当时新鲜出炉的政策,余温尚在,就冒出这么一部尺度惊人的人蛇悲歌,在社会上掀起的思想浮动是巨大的。

其实这样的电影早已有之,比如桂治洪的《女集中营》,就是商业化剥削电影的典范,《打蛇》在架构上和它是类似的。但《打蛇》的紧扣现实政策的背景给影片赋予了完全不一样的精神内核,并且在尺度上几乎抵达了上限。

其次,正是《打蛇》的尺度惊人,才进一步的拷问了当时落后的香港电影审查体系。如果连《打蛇》这样充满裸露,暴虐,性侵乃至基奸的电影都能上映,几年后《癫佬正传》被禁就显得毫无道理了。

第三,正如牟敦芾亲口说的那样,《打蛇》实际上描写的是底层劳动人民向上反抗的故事。这点我不同意,片中人蛇们的木然,以及那个惊世骇俗的结尾,确实足够革命,但所要阐述的绝不是反抗那么简单。

很多人喜欢把《打蛇》拿去和意大利知名左派导演帕索里尼的《萨罗.索多玛的120天》来对比,但多数都比较肤浅,甚至有“左派导演皆变态”之类的吸引眼球的激进话语,但实际上虽然两者同样重口,且对于没见过啥市面的新观众来说同样猎奇程度爆表,但这两部影片不是一回事。

《萨罗·索多玛的120天》在剧本结构层面十分精致,原型故事来自古典文学萨德侯爵的《索多玛的120天》,影片结构参考但丁的《神曲》的多段式地狱结构,被精心的分成了几个章节,再以意大利法西斯统治后期的萨罗共和国内发生的残酷事件做为背景来进行故事。

在片中,真实发生在萨罗法西斯国中的残酷暴虐和古典的萨德侯爵的原著故事是交织在一起通过荒诞暴虐的手法展开的,真假交织的手法让你看时觉得暴虐荒诞,但只要稍微脑子一转就能倒吸一口真实血淋淋的寒气。应该说影片用这种特殊的表现手法给观众竖起了一道距离感的防波堤,尤其是片中颇具古典气息的服装更加降低了观众的厌恶感,有一种距离尚远,这事和我关系不大的错觉。

《打蛇》的手法和《萨罗 索多玛的120天》完全不一样。他做的不是拉远距离,而是拉近距离,将所有一切罪恶尽可能真实的,甚至还刻意放大的还原在你眼前,甚至尽可能的摆近一切,让你体会更深刻一些。坊间流传部分偷渡场景是去真实的偷渡登陆地实拍的。这和将现实与文学进行巧妙结合的帕索里尼完全不是一个路数,相反和费里尼的新现实主义颇为接近。给人造成的艺术震撼感是明显不同的。坊间还传闻《打蛇》拍摄时使用了真实的人蛇做为临时演员,这点我表示存疑。当然,《打蛇》的坊间传闻很多,让我存疑的可不只有这个。

牟敦芾在另一篇采访中曾说过:“我拍《打蛇》是没剧本的,因为我当时为邵氏拍的电影都小有票房,所以他们很信任我,任我发挥。我说想拍内地人来香港的故事,但只是想法没有剧本,他们说如果我需要剧本,可以帮我找编剧,但我就说,我们省点钱吧,不用剧本了。?”

这个说法存疑。首先,打蛇的片头字幕里是打了编剧:?莫非,叶冬有的。其次,打蛇成片看下来也能感受到明显的剧情属性,影片的剧情结构看起来很简单,就是人蛇偷渡失败,被打蛇团伙禁锢折磨然后逃走的故事,但90分钟剧情被安排的十分丰满,内容斤两很足,前后伏笔也自然流畅,主角一行三人怀着前往香港九龙钻石山淘金的美梦从海中游水开场,到最后一死一逮捕,只剩下全片最软弱的丈夫,妻离弟死,家破人亡。只能像个疯子一样怀着最后一丝信念冲上九龙钻石山,却看到一排排木屋,精神崩溃。那种资本主义纸醉金迷的虚幻,和眼前木屋烂瓦的真实对比感十分强烈。满满的左派控诉资本主义殖民政府的味道。

说它没有剧本,我不信。

还有一个传闻,就是《打蛇》被禁了。

这也不是事实,《打蛇》可能之后被禁了。但也仅仅是可能,现在查资料可以看到打蛇后来又被有关部门翻出来评过级,是三级电影。评级是什么意思我在上一期三级专栏里讲的很清楚了,那是为了让它上映而评的。《打蛇》在之后拿到了三级评级,就意味着它可以在允许上映三级的电影院上映。

那之前的?根据维基百科,《打蛇》的票房是2,747,893港元,相关采访报道中也有《打蛇》票房不错,但邵氏高层也回过味来,敲打牟敦芾让其不要踩过界云云。显然被禁的说法至少在香港是不存在的。应该是在欧洲国家发行的时候遇到了禁映,然后以讹传讹谣言回流了。

邵氏的敲打不知道是不是以讹传讹,但牟敦芾确实离开了邵氏,单干了。

单干之前最后一部邵氏电影是《大大小小一家春》,监制方逸华,我没看,因为找不到,不评价。

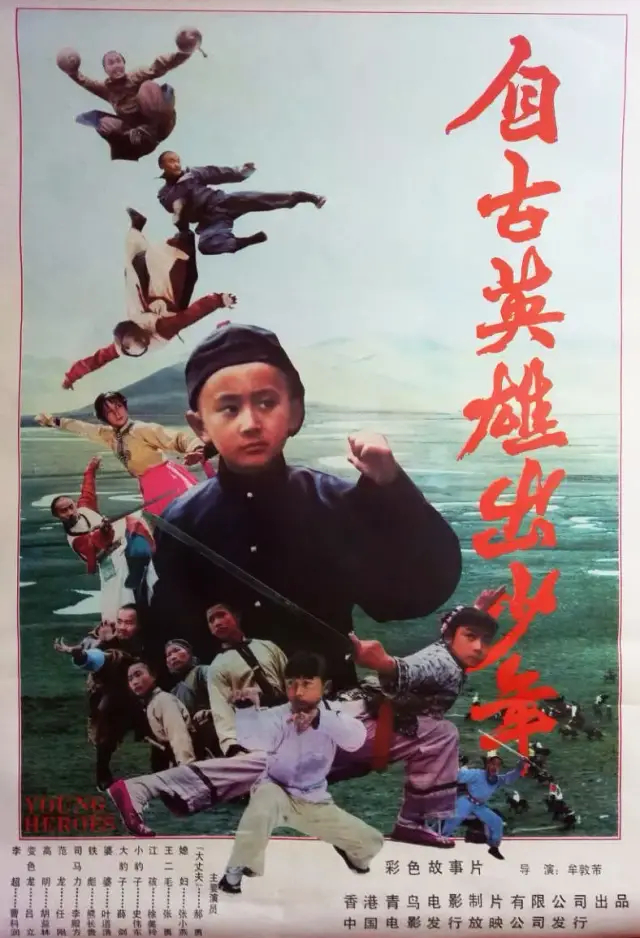

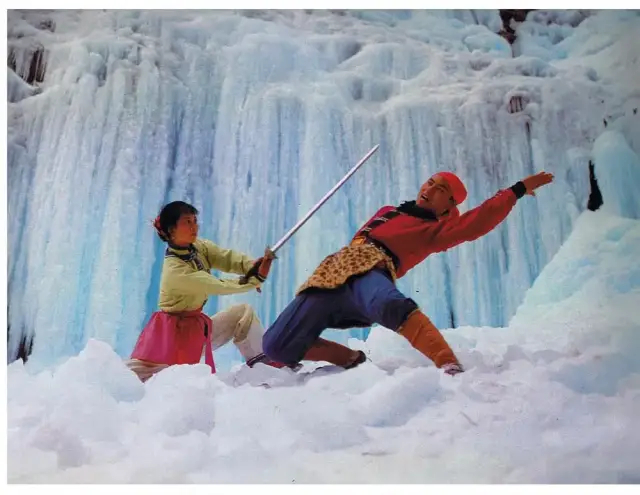

之后,就是1983年的《自古英雄出少年》了。由左派电影公司青鸟电影制片公司和峨眉电影制片厂联合出品。

这应该是很多80后影迷的童年回忆了。一部很正统的武打片,唯一创新的地方在于主角是孩子。还有个小屁孩有个妙龄童养媳老婆的恶趣味点,令当时还年少的我印象深刻。

似乎是从这一刻起,牟敦芾开始接触到了孩子,并且这个元素成为它之后《黑太阳》系列的重要标签。

在80年代,世界范围内斗争形式都开始趋缓,中美开始蜜月期,中港之间互相交流也变得频繁起来,尤其是香港左派电影界开始北上,拍出了很多现在看来奇奇怪怪的电影。良莠不齐的质量是这段时间百花齐放的中港合拍片最大的标签,另一个比较特殊的标签是配音,当时全国人民已经习惯了译制厂针对外国人特有的配音腔,结果这帮讲广东话的香港人拍的电影几乎都安排上了配音腔。其中原因大概是这些电影多数是香港电影公司准备拍完带回香港市场捞金的,所以大部分原声制作都是粤语,国内版权方只能重新配音发行。这就令当时已经习惯《茜茜公主》的我们看到一个中国大妞满口话剧台词口味感到十分不适应。

我的童年印象中,这类片子比较出名的,除了《自古英雄出少年》还有上海电影制片厂和银都机构共同出品的《百变神偷》,因为是上海出品,配音是上译厂的,阵容超级豪华。

还有一部《无敌鸳鸯腿》,印象中应该是合拍片。从风格上看也是合拍风格,甚至我还在某地找到过一个羞羞版的港台版本。但百度百科上一查确是北京电影制片厂单独拍摄的。这就说不清楚了。

总之,那段时间中港电影人的文化交流非常频繁。青鸟,银都等左派电影公司混的风生水起。

青鸟公司利用这段时间,在大陆海南岛拍了一部猛片,也是刘德华先生的处女作,《投奔怒海》。

导演许鞍华,是许鞍华的“越南三部曲”最后一部,主演有林子祥、缪骞人、马斯晨、刘德华等,1982年10月13日上映,香港票房1547万港币,位列年度总票房第五位。获得第2届香港电影金像奖最佳电影、最佳导演、最佳编剧(邱戴安平)、最佳美术指导(区丁平)及最佳新人(马斯晨)五项大奖。在2005年香港举行的“最佳华语电影一百部”活动中被选为第八名。

牛逼吧!这不是牟敦芾的作品,在此就不多说了,大家有兴趣可以找来看看,感受一下影片的意识形态,再感慨一下那个年代的疯狂与开明。

但我要解释一下为什么要谈到它,以及那个特殊的时代,因为在开始《黑太阳》之前必须要理解这一段左派的历史,以及左派电影人的内心情感。

我们在第二期里详细说过,香港电影三级制的诞生,实际上是为了让成人片上映而做出的,为的是松绑,而不是捆的更紧。像牟敦芾这样的左派电影人,心中对于政治的诉求表达欲望是相当强烈的,这点可以在白色恐怖时期的台湾前两部作品均遭禁看出端倪。而在当时资本主义世界普遍审查严苛的环境中,文化界左倾思潮中不可避免的出现了一些颇为极端的思潮,将自己的政治思想思潮幻化或者依托在某个激进事务上,再进行极端化艺术表现,来刺激人们的眼球,从而达到宣传目的。这种做法一方面讨好迎合了一部分人猎奇的心态,同时也隐藏了自己的真实宣传。

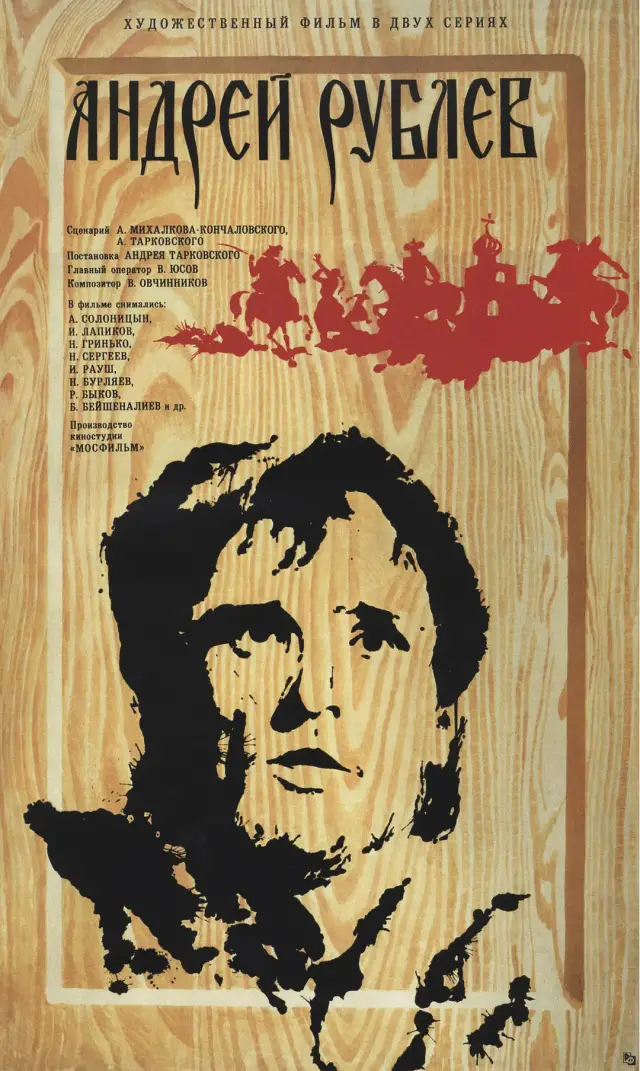

我们举一个曲高和寡的例子,来描述这一现象。那就是苏联电影大师塔可夫斯基的《安德烈·卢布廖夫》,一个虔诚的教徒。在社会主义苏联如何通过电影来表现一个宗教受难题材。塔可夫斯基是这么做的。它首先利用了民族主义,选取了金帐汗国攻取俄罗斯的那段历史,将俄罗斯本民族的苦难,与宗教层面的受难,进行了深层次的融合,再拍摄上映。于是一部宗教受难题材的电影就打着描写民族苦难的幌子出世了。

塔可夫斯基是大师,它可以不涉猥亵的安排这些事情,但别的导演就没那么大功力了。所以我们看到了贝托鲁奇《戏梦巴黎》里的果体,很多左派导演甚至画家等艺术家都有类似这方面的融合曲线经历。

从这里出发,再去想想牟敦芾的《打蛇》,你就能理解,这里隐藏了什么?想要突出什么?并且为什么说它过分了,剥削暴力过了头了。

确实在《打蛇》里,对于暴力的描写表现,有些过分张扬了。说这些事情是真实存在的,真相比电影更寒心,有些缺乏说服力。因为立意不一样。这也是《萨罗 索多玛的120天》与《打蛇》最大的不同点。举个简单的例子,街上发生了一起车祸,一个青年的腿被直接压断。这事是真实发生的,但你一个电影需要把这事情描述的那么栩栩如生么?需要给那么多近景特写,录那么长的哀嚎惨叫声么?这时候你解释说这是真实的,甚至真正的现场比这惨烈的多,是不是很缺乏说服力?这就是香港市民的结论,真相是一回事,但你这么拍是另一回事。就一个车祸,有那个必要么?这就是立意上的区别?

牟敦芾懂这个道理,后面他一直在注意这个问题,把左派的政治理想寄托于邪典描写是一回事。但真正表现历史,就要认真。

这一认真,就是五年。