吴乐旻的《富种起源》论证说马尔萨斯对马尔萨斯陷阱的解释是错误的,那么马尔萨斯陷阱

这是一个面向所有经济学爱好者的悬赏问题,请有意揭榜者仔细阅读详情。

中信出版社于2023年出版了吴乐旻博士的经济学著作《富种起源:人类是怎么变富的》。该书论证,马尔萨斯机制并不能解释前工业时代人均收入的长期贫困陷阱(即「马尔萨斯陷阱」)。如果马尔萨斯陷阱存在,真正的原因别在它处。为此,书中提供了两个替代性的解释——达尔文机制和刘慈欣机制。但是,我们不能排除存在其它机制的可能性。

马尔萨斯正是凭借着他对马尔萨斯陷阱的解释成为 One of the Founding Fathers of Economics。但现在,他的解释已被证明是错误的。对于马尔萨斯陷阱这个人类历史上至关重要的现象,我们急需新的解释。

人类始终担心增长纪元的终结,担心重返零增长趋势的黑暗时代,对马尔萨斯陷阱的理解直接影响到我们对于“黑暗时代”本质的解读和风险的判断,甚至能影响人类在这一重大威胁面前的认知与行动。

鉴此,几位热心于知乎公益活动、同时又具有较高专业素养的经济学家 —— @chenqin @温义飞 @小屋住不下 @Richard Xu @慧航 @Manolo @吴乐旻—— 组织了一个悬赏活动,期盼揭榜者能提出《富种起源》的解释之外新的解释。

截至目前,没有人知道新解释是否存在,也无法预期新解释的形式、内容、技术门槛,但可以确定的是,如果新解释成立,它应该不仅能解释历史,也能启发未来。

我们这个七人评委会欢迎大家来尝试这个挑战,并对所有参与者——无论是大学教授还是中学生——都一视同仁。揭榜者的新解释只要能通过七人评委会的评议,「七人中得到六人的赞同」,《富种起源》再版的时候就会把新解释写进去,并把理论创新的功劳归属于揭榜者。

同时,我们也会在未来一两年中积极募集赞助,奖励新解释的发现者。我们初步的计划是:如果募集到十万元的奖金,就奖励十万;募集到一百万的奖金,就奖励一百万(因为资金尚未到位,我们暂时还无法承诺奖励的金额,但我们会努力筹集这份高额的奖金)。有意揭榜的朋友,不妨先点击”关注“本问题;再读一读《富种起源》,掌握揭榜所必需的背景知识;等灵感来敲门的时候,再到这个问题下抢先分享您的答案。

关于这个悬赏活动的具体细节,请阅读本贴下 @吴乐旻 的回答中的Q&A。如果对《富种起源》这本书的背景和内容感兴趣,可以参阅下面这篇文章:https://zhuanlan.zhihu.com/p/610528824

本答案以过去一系列相关答案拼成,结构之间有很多转折生硬的地方,很多地方有待补充和润色。

权力分配的不均衡(权力分配与生产力发展不适应)才是导致社会动荡、战争与饥荒的根源(达伦多夫+阿马蒂亚森),饥荒只是权力分配失衡的一种表现形式,从来不存在「在权力分配均衡的前提下出现的饥荒」也就是说单纯因为农业生产力达到顶峰而导致的人口危机从来都没有发生过,权力分配的不均衡也让农业发展达到顶峰的情况从未出现过。马尔萨斯陷阱无法解释东欧最富饶的乌克兰土地上为何会发生饥荒,更无法解释饥荒为何往往发生在农业相对发达的国家。

所以马尔萨斯陷阱其实是一种将权力实体的稳定性与特定物质领域绑定的形而上学,而非在现象层面回到权力本身(胡塞尔意义上)的「元权力理论」,而仅仅在物质层面,片面地解读马尔萨斯陷阱永远不可能跳出人口和农业生产的二元对立。

首先,人口数量就不是一个简单的「量」,人口增长和结构都是在一定的权力结构的前提下发生的,而这种权力结构又与生产力水平相关,所以不能简单地将人口与某种物资的生产力简单地对立起来,它们之间有比这种对立更重要且复杂的本质联系。

人类的富有是对人的需求发掘的结果,并不是一种单纯物质性的增长,而是需求和有效需求(价值)在不断发展的供求结构基础上内部叠加的结果。比起粮食的供给,女性的供求更容易显现出社会人口危机的本质。

当权力分配失衡,在两性结构中权力本位的男性总体对价值本位的女性有效需求不足,会导致女性价值的贬值,这种贬值体现在很多个方面,首先是女性人格权利水平的降低,表现为人口买卖,性服务业的泛滥,奴婢和妾制(在现代则表现为小三);接下来就是女性的供应不足,表现为平均婚配年龄差距扩大,重男轻女(男性作为农业经济的主要劳动力提供者挤兑了女性性价值本位的地位),彩礼至上等极端强化女性价值本位的倾向;最后就是不婚主义者增加,大量的女性弃婴,男女比例的严重失调导致单身的男性无产者激增,到了这个阶段,人口总量其实就已经不再与权力实体的稳定性相关了,因为巨大的两性比例落差已经开始导致生育率下降。

中产阶级家庭是当代公认的社会稳定基石,而男性无产者激增无疑是社会不安定因素的最重要组成部分,在前工业时代,当这部分男性无法得到土地成为农业生产的生力军(实际上单身男也更容易选择离开农业领域谋求更多的机会),随着他们数量的积累,这个国家的崩溃就将越来越成为板上钉钉的必然趋势。(如果男性比例很低,那么哪怕农业缺口再大,单身女性也无法构成权力实体的威胁,玛尔萨斯明显没有意识到这个问题的关键,尽管这种情况基本不会在现实世界中发生。)当怀有巨大权力诉求的男性聚集起来蚕食着社会稳定性时(陈胜吴广、斯巴达克斯....),一切就会像雪崩或者癌细胞转移一般爆发,而这种爆发往往只有破坏性,绝不会让权力结构向更好的方向发展。

两性问题并不是权力分配失衡的全部,从两性问题说起是因为性问题是权力问题的的发源地,是权力分配最微观的维度,权力分配同样有上层建筑和经济大环境等更加宏观的视角,但让人做出选择的往往是更直接的个人境遇,而性认同是每个人最开始接受的权力身份,这也是权力理论以性问题开始的必然性所在。 马克思带给了我们什么?

马克思最大的贡献其实是把权力的压迫性和异化的消极意义给鲜明地揭露出来了。

在马克思之前,权力在学术界更多被认为仅仅是一种中性的存在,在马基雅维利这类政治家看来,君主就应该靠攫取权力来维护国家和民族的最高利益,像霍布斯那样的学者也只能从国家维度来批判权力,就好像权力本身是没问题的,然而聚集了起来之后就成为了国家才成为了利维坦怪兽,马克思比霍布斯更进一步,从权力一开始聚集的环节之一(资本的原始积累阶段)就揪出了权力压迫性的尾巴,在消灭国家这点上,更是把霍布斯对权力批判的态度发挥到了淋漓尽致的程度。

但马克思的批判也有很多不彻底的地方,这和他对黑格尔的误解和唯物主义倾向是分不开的,由于权力本身就偏向于精神的机械性方面,马克思过度放大了这种机械性,忽视了权力的精神维度,同时受到当时反宗教的科学主义影响,加剧了对权力物质层面的迷信,错失了权力的本质——「意志对他人意志的否定」,陷入了「唯生产力论」的大坑。

这种权力本质的主观维度在尼采那里得到了最大程度的发挥,尼采的权力意志学说就将权力和个体的意志紧紧结合在一起,这种认识无疑比马克思对权力的理解更加深刻,但于此同时,尼采也忽视了权力的机械性维度,也就是马克思继承并特化黑格尔的那个异化概念,从而将权力完全描述成一种充满创造力的、积极的实体性存在,把权力压迫性的阴暗面给掩盖了起来。

相对马克思,巴枯宁对权力的理解更进一步,他和马克思一样对权力持批判的态度,他认识到,只要建立政府,权力的压迫就已经开始了,这在发生学的维度就更加接近尼采对权力的理解,但他最后也犯了和马克思一样的错误,以为通过建立暴力团体就可以通过以暴制暴的方法遏制权力实体的形成。

后现代哲学家福科继承并发展了尼采的权力理论,认识到权力并不仅仅在伟人和英雄的意志中才能得到充分体现,我们的生活中从语言、知识到两性关系,权力可以说无处不在,在他对权力发展历史谱系的研究中,甚至已经描述出了权力发展的辩证结构,然而他的后现代倾向让他将权力的这种发展理解为一种非理性的困局,而不是逻辑在历史中的展开。

德国当代社会学家达伦多夫,在回到黑格尔的路径上更近了一步,认识到资本和权力其实都是权力的不同表现形式,在这个角度上其实部分地达成了马克思和尼采的一种调和,但他并没有像福科那样认识到权力发展的辩证环节,将权力视作一种必要之恶,陷入了一种畏缩的功利主义之中。

在黑格尔那里其实已经隐藏着权力的真相,异化概念对黑格尔来说就是个体进入文明社会之前的必然环节,在其精神发展的必然性层面上,并不能简单通过外在否定加以排斥。但黑格尔由于时代的局限性,并没有充分意识到资本作为权力的崭新组织形式将取代皇权成为新的保守力量,在他看来「利益」的事情是次要的,私有财产固然是公民权的基础,却在政治运动中仅仅起到促进的作用。这种对物质维度也就是权力的机械性层面的忽视也是马克思登上历史舞台的契机,从马克思到达伦多夫的哲学和社会学发展,从某种意义上来说就是在弥补黑格尔在这里的疏忽。

权力就是异化、压迫和剥削,这也是权力最初唯一的“责任”。权力是意志先意识到自身的匮乏,意识到自己无法通过自身就实现精神从潜能到现实的运动,于是将自己设定为他物存在,在他的对象——价值那里寻找自己的本质,多大的权力就意味着多大的匮乏。在这个阶段,权力以“他物”来理解“他心”,就像一个婴儿,一切的价值都是外在索取的。

价值是意志的为他存在,权力通过异化将其他意志转变为价值,价值越有价值,满足越多的权力,被异化的程度就越深,自身就越匮乏,失去了权力的异化,价值又会失去价值,所以价值从属于权力,而权力是价值的能动因素。

权力和价值的无限对立,不断地模糊着权力和价值的界限,同时让权力向着实体性的方向发展,当权力获得了实体性就开始脱离个别的意志,成为自在的存在——权力实体(利维坦)以自身的稳定和扩张为存在目的,反而体现出一种远比其中个体意志更低级的野蛮的功利主义。

权力实体通过实体性就将自己设定为现实,在权力实体中,每个个体都同时具有权力和价值的维度。

失去了权力维度,个体就会沦为纯粹的为他存在,在绝对匮乏的折磨中否定自己(奴婢、宦、妾、囚犯),最终失去价值;失去了价值维度,就会被权力实体作为异己的存在加以排斥(专制君权),最终失去权力甚至生命。

个体极端化的价值和权力属性动摇着权力实体的稳定性,威胁着实体性的持存,出于实体性的诉求,这种权力和价值在个体意志中的统一就让权力转变为权利,而「责任」就是与这个阶段的权力相对应的价值。

随着权力实体化的不断深化,会向着自为存在的方向演进,自为存在的权力通过独立于个体的自身意识(国家主义)对个体意志提出的要求就是「权力与责任的统一」(普遍的公民权)达到这个阶段,权力实体就发展成为了一个现代国家。

在这个阶段意志以“他心”来理解他人,(甚至矫枉过正,以“他心”来理解“他物”甚至自然)主体性和生存论哲学(过剩的自我意识)就是现代国家阶段的表现。

小结:尽管权力的发展符合辩证法的外部结构,但它并不能代表精神自身运动的全部,或者不如说,如果仅靠权力本身,权力结构就永远得不到发展。这就是我们可以在世界史上看到不同权力阶段的国家以空间的方式并列展开的原因。宗教信仰和在场形而上学(本体论)一直决定着每个权力实体的发展上限,我们甚至可以说权力实体其实只是一种虚假的实体性,它只是一种外部性,一种作为本体表象的为他存在,黑格尔说:国家是神行走于大地之上。或许我们可以更进一步说,国家仅仅是神的足迹。儒家文化和西方文化对于【自由】这个词的意义分别是如何理解与描述的呢?你是如何理解的呢?

在流俗的进化论的维度讲,如果单说智人的话,因为女性特征本来就是为了迎合男性需求演化而来的,女性特征,相对的高体脂、低体重、小身高、弱力量,都是在作为男性需求的客体从而提高生存率的逻辑下演化出来的,而男性特征则在更加需求女性从而增加后代数量的逻辑下演化出来。为什么会有女性在生理结构上比男性弱的说法,具体体现在哪些方面?

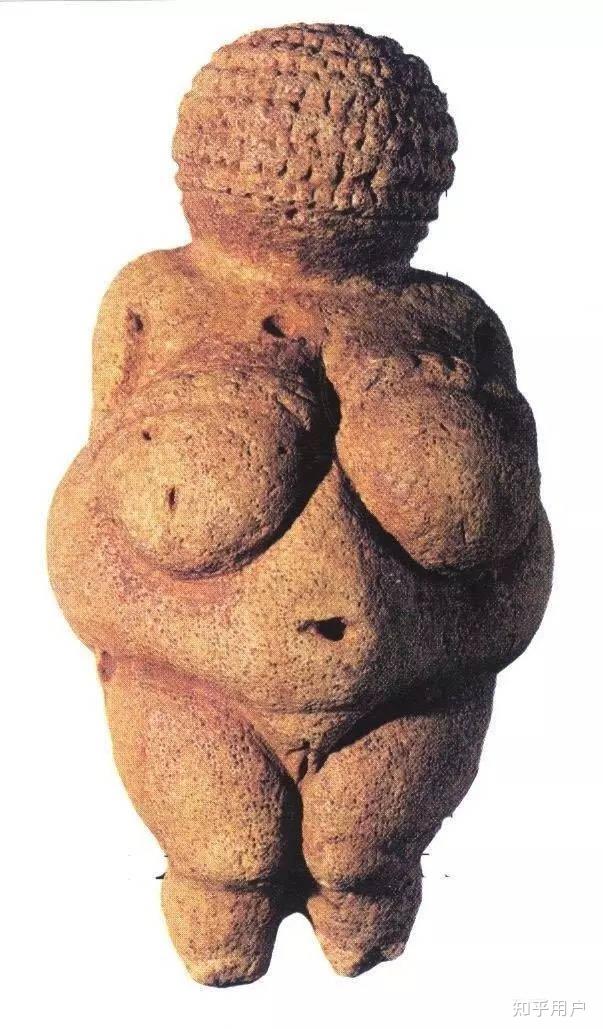

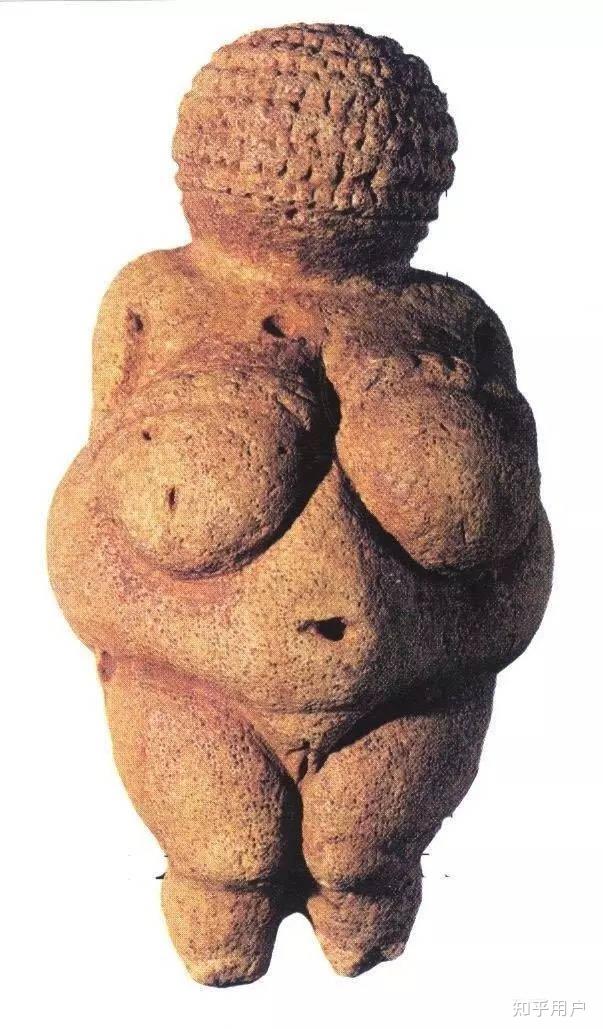

维伦多夫的维纳斯,作为欲望客体的女性形象代表。

维伦多夫的维纳斯,作为欲望客体的女性形象代表。

或者说被创造出来的。耶和华 神说:“那人独居不好,我要为他造一个配偶帮助他。” (创世记 2:18 和合本)所以(不论在进化论还是神创论的世界观背景下),女性本身天然就是男性的需求对象,本身就是价值的化身,而男性则是需求的化身,是权力的动物。女性的身体形式是男性权力最初的实现。

众所周知,社会早期阶段的物种聚落,只有两类有形资源,一类是食物,另一类就是雌性。在部落战争中,一般都是杀死敌对的男性,掳走敌方女性和食物。而觅食的早期劳动是和权力同一的,觅食或劳动者有其食,争斗者有其威,唯独女性作为资源最初实现了价值和权力主体的分裂。或者说,最早被异化的就是女性。

作为绝对审美客体的女性代表,米洛斯的维纳斯

作为绝对审美客体的女性代表,米洛斯的维纳斯

生存论者往往不能理解女性作为权力的对象如何自处,而把她们视作异己的怪物,叔本华、尼采、萨特等都是这样,他们惊惧于女性绑架了自己的权力意志或自由的独立性,却忽视了女性的特质恰恰是由权力意志塑造,在男性追求自由与独立的历史中形成的。理性主义者们,甚至包括黑格尔在内,都轻蔑的把女性和孩子的原始精神归为一类,忽视了在人类的历史中,最先与男性沟通的,很可能并不是其他男性,而恰恰是女性。求偶的鸣叫呼喊和一系列行为演变为语言和艺术,女性不仅是男性艺术创造力的第一批观众,更是男性理性的第一批追随者。

结合前文权力最初阶段的描述,以下是我对女性作为一种权力结构本质的理解。

对于两性的形成,在我看来,最好的理论模型就是谢林的“两极化”,绝对同一的人的理性人格潜能通过权力的两极化生成作为权力和其对象的两种性别;在思想史的层面,费希特的非我,最初也大概不是绝对异己化的非理性的对象世界,女性才是费希特的那个非我,她们就是具有理性潜能的自然(地母盖亚、女娲的神话),通过成为男性的需索对象,给了绝对自我一个非常有力的条件。当我们把视角转向女性,而不是绝对外在的异己的自然,这个世界就再度变得亲切,或者说理性的发展史隐藏了一个秘密,就是人的理性作为本体话语权的显现,其实没办法接受一个没有价值的外部世界,而这个价值,最初、并且最主要的就是女性本身。

通常我们会以为女权主义的主要理论来源是马克思主义,而在我看来(那个非反思的)现实层面则正相反,马克思主义的底层逻辑恰恰是女权主义。我们都知道马克思主张劳动价值论,这个价值论强调劳动者创造价值,所以劳动者应该获得权力,也就是说劳动亦即价值和权力应该是对等的关系,或者说劳动者才应该是权力主体本身(否则,对马克思来讲就是糟糕的异化;对于这种观点违背权力逻辑的问题后面我会再提到。),而女性天生就是价值的载体,在这个逻辑下,女性本身就应该因为自己的身份价值而获得权力,而作为女性价值消费者或窃取者的男性,应该失去所有权力,这就是最直接的女权主义,同时也是权力价值论最早应该适用的现实层面。

黑格尔的主奴意识在历史中最初应该对应的不是奴隶通过劳动意识到自己的价值从而成为主人(这种一整个前现代时代落幕才出现的东西,很明显不如女性在社会地位中的提升更具历史的普遍性),而恰恰是女性通过主体性的提高,成为了家庭的主母实现了黑格尔意义上对主奴关系的突破!

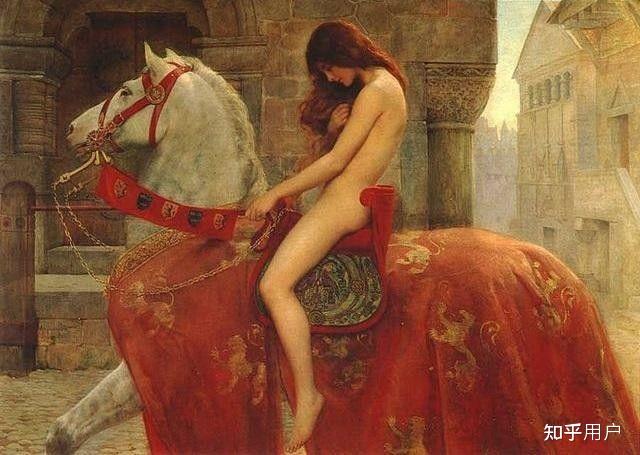

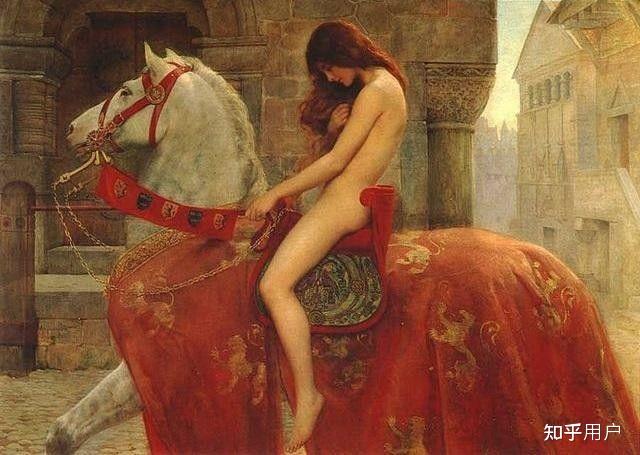

马背上的Godiva夫人,是用自己的女性身份为民请命从而成为自己价值真正主人的最典型代表。通过放弃自己的价值“裸体的巡行”,从而成为真正的权力主体,这与失去生命从而超越生命的宗教内核暗合。

马背上的Godiva夫人,是用自己的女性身份为民请命从而成为自己价值真正主人的最典型代表。通过放弃自己的价值“裸体的巡行”,从而成为真正的权力主体,这与失去生命从而超越生命的宗教内核暗合。

首先,奴隶并非是通过什么劳动认识到自己的价值从而翻转主奴关系的,通过权力的逻辑,我们不难看出,反转主奴关系并不需要什么劳动和智慧,因为最初维系权力的,乃是直接的暴力,所以男性奴隶一旦成年,无时无刻不能在自己身上看到主人的要素,那就是让自己得以成为权力主体,成为主人的最基本要素——暴力,就更不用说历史上推翻奴隶主统治的从来都是血淋淋的暴力,除非你把斯巴达克斯的角斗士技巧也称之为“劳动”,那么这种劳动在古代恰恰是由男性专属的,而女性因为身体禀赋的原因,自始至终都无法看到这一点,她们只能通过劳动属性认出自己的人格,所以将黑格尔主奴关系真切实现在历史中的并非奴隶时代的落幕,而是女性权利地位的提升。

女性是人类文明的第一批异化劳动者(价值),同时也是现代最重要的消费者(市场主体),有趣的是,由于消费结构的客观形式,可能大部分男性都觉得自己一生本来就是在为女性打工。这种非反思性的生产结构,其实埋藏着女性地位的基础。

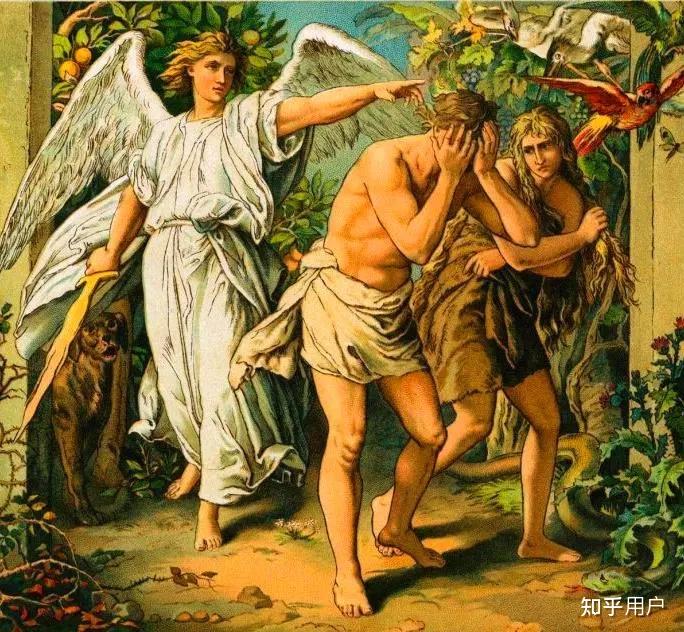

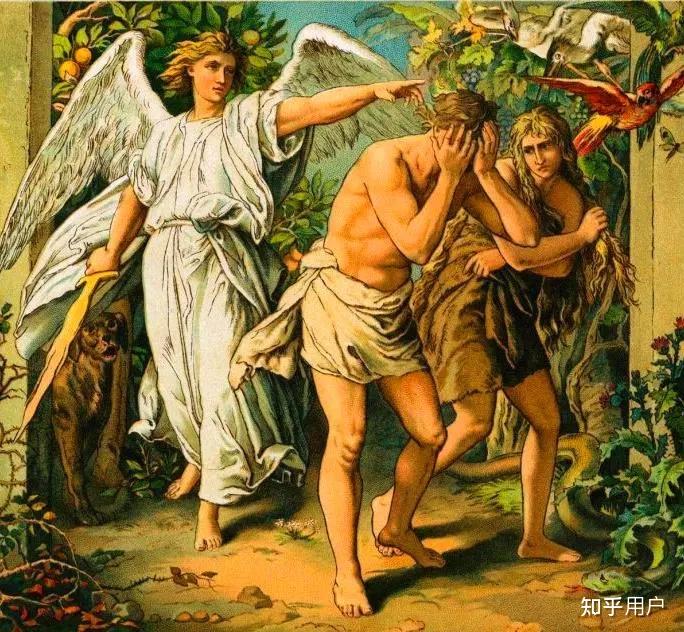

失乐园中的女性因为主导了人类对物的追求,成为了悲剧的导火索。

失乐园中的女性因为主导了人类对物的追求,成为了悲剧的导火索。

现代社会,两件事情提高了女性的地位,让她们需求客体的身份有所改变,一件是基督教所传播的一夫一妻制伦理;另一件是资本主义对女性劳动者的改造。这两件事共同作用部分地恢复了女性需求或权力主体的地位。资本主义对自由劳动力的需求,以及其对自由公民权和私有产权的保护,则让女性第一次成为权力主体,一方面是所有权,另一方面则是选举权。我国的第一部法律就是婚姻法,而婚姻法主要规定的就是财产关系。之所以我说以上举措只是“部分地”恢复了女性权力主体的地位,是因为这种对女性权力的重建是以提高劳动者地位的形式进行的,从奴隶社会开始,男性奴隶阶级成为了权力的对象,成为了价值的供给方,这实际上是一种男性的女性化,因为一开始价值的供给者只有女性(前文所言,权力和价值的最初分裂),而提高劳动者的地位,只是在提高男性价值提供者的地位,女性本身的价值和特征是被忽略的,所以现实的女权主义,很大程度上是将女性男性化,片面地强调她们的劳动属性,强调她们不依附于男性的独立层面,却忽视了劳动本质的层面,即成为价值的供给方,也就是成为女性本身。

所以,真的女权主义,真要恢复女性权力主体的地位,就要让女性在女性专属的领域得以维护自己的权益,也就是如同看待社会生产一般重视女性的家庭属性,重视女性在人口再生产层面不可取代的地位和无与伦比的价值。(可以从免费的卫生巾和产假福利开始)而不是无思想地片面强调将女性赶出家庭像男性一样去从事劳动(这里所讲的劳动不仅是办公室行政这种可有可无的职场岗位,更是诸如农业、基础设施建设、乃至国防等维系一国存续的关键领域)。

这也是解决现代社会少子化唯一可行途径或思路。但有了思路只是解决问题的开始,解决这个问题需要中介,这个中介才是关键。

少子化的威胁与美狄亚的复仇

少子化的威胁与美狄亚的复仇

权力和价值直接同一恰恰是不可能的,它们的同一必然是有中介和条件的。由于女性的身体形式是男性权力最初的实现,所以女性整体只要不在生物学上摆脱女性的固有特征,就无法摆脱自己的价值(权力的客体维度;这个价值首先作为纯粹感性的欲望的对象存在,之后作为艺术的符号、美的载体存在,最后作为权力的客体即价值的载体存在。)

这正是权力的本质决定的,权力就是异化力量本身,价值主体和权力主体是必然分裂的两种身份。上文已经提到,马克思的价值理论是一种女权主义的思路,也就是让价值与权力直接同一,但这个思路其实本身就基于对权力的无知。权力的异化本质决定了,任何将权力与价值直接同一的尝试都必然失败,都必然导致价值主体的处境变得更加艰难。无中介地逆转权力结构的东西只能是比原本的权力实体更残暴的权力实体。与马克思主义政权对实际被统治的侵害一样,女权主义同样是对女性的侵害。

所以,历史中女性权利和社会地位的提升,往往体现出一种被动性,也就是说,实际上是通过男性权力向本体的移交实现的。这种移交在形式上看,就是民主化。男性通过本体的视角,在看到男性本质平等的同时,也看到男女人格的平等之处,每移交一部分权力,女性的社会地位就能得到一部分的提升。

表面上这种被动性与女性暴力禀赋的缺失是分不开的,而实际上这恰恰是权力的规律带来的形式。女性性作为满足需求的要素与暴力天然互斥。即便法律对于性犯罪与拐卖人口再怎么严厉,女权主义者依然会在这个维度抱怨社会对自己的不公(从她们的角度,这种抱怨当然是合理的,因为犯罪作为权力的原始战争样态不可能讲公平。),却她们惟独没有认识到自己作为价值的载体,本来就是暴力或权力觊觎的对象,要逆转这种情况,除了毁灭女性性本身之外,没有任何其他选择,而这种选择无疑是将更广大的女性拖入了与男性进行直接对立的处境中,在男性天生的主场——暴力领域挑战男性,这就如同试图通过取消男女分组来进行体育比赛,从而来证明女性运动能力不次于男性一样,是很荒唐的行为。

接下的部分来我们就会对女性在权力结构演进中扮演的角色为切入点来深入谈论这个问题。

像贞德一样通过武功成为权力主体只能是极个别的情况,她短暂的成功远没有她的结局必然性更高。

像贞德一样通过武功成为权力主体只能是极个别的情况,她短暂的成功远没有她的结局必然性更高。

前面我们提到了女性的供求关系更容易显现出社会人口危机的本质,在这个问题上我就拿爱情作为一个权力结构的样本作为起点来观察权力结构的演变问题。

爱情的本质其实是通过女性权力地位的提高对同性博弈内耗的扬弃,爱情的出现和发展也体现了权力逻辑在自然界和社会的不同展开环节。

异体生殖的原始动物是没有感情或者任何一种相互依恋的行为和倾向的,比如蜗牛和田螺这些雌雄同体的动物,谁用生殖器把遗传物质刺入到其他同类体内,谁就能成功让对方怀上自己的幼体,前者随即逃之夭夭,而受孕的一方则会因为怀孕产子经历生死的考验。

从两性的诞生开始,生殖关系就不再是这种你死我活的争斗了,这是生命为了延续族群达成的又一次和解,性别的两极化让一部分个体成了专职负责生育的性别。所以对立性别的出现,其实就是为了让异体生殖的双方省去彼此争斗的内耗,另一方面也给双方合作照顾后代铺平了道路。

在两性形成之后,生殖斗争就转移到了同性——主要是雄性之间的斗争之中去了,为了争夺异性,成年的雄性动物展开了殊死的争斗,争斗的结果就是雄性的暴力禀赋得到了特化,一开始是机体的特化,雄鹿和公山羊的角,雄狮的鬃毛和公熊的庞大体型,而人除了在体力上的特化之外,在智慧层面,男性也提高了对同类竞争策略的敏感性。这种特化越显著,就让男性间的争斗越惨烈。男性争斗同样会带来族群的巨大内耗,而爱情恰恰就是一种遏止这种内耗的力量,年轻的男性和女性认定自己的交往对象,从而让战争止息,而爱情的发展和女性权利的提高又是分不开的。

抢夺海伦

抢夺海伦

性别是先天的,也就是外在给予的,所以性别的差异在人开始具有反思能力后就成为一种强制性的东西,在文明初期,女性并没有太多拒绝的权力(即便是母系氏族,女性也仅仅是一个后代标的物,军事和政治权力依旧在具有暴力禀赋的男性手中),群婚制和男性对继承人的无法确定,恰恰印证了在当时女性的意志是得不到尊重的,或者说为了获得地位,女性会向族群内的男性开放交配权(这可能是巴比伦圣殿妓女以及性服务文化的起点),即便在专偶制形成之后的很长一段历史时期中,女性的权力也迟迟得不到显著提升,尽管专偶制解除了女性向所有男性氏族成员开放交配权的义务,但这依旧是被动接受的事态,男性间的内耗反而有了愈演愈烈的趋势。

《纷争女神在金苹果园中挑选金苹果》英国画家约瑟夫·玛罗德·威廉·透纳的油画作品。主题来源于特洛伊战争的故事,描绘了纷争女神在金苹果园挑选金苹果的场景。

《纷争女神在金苹果园中挑选金苹果》英国画家约瑟夫·玛罗德·威廉·透纳的油画作品。主题来源于特洛伊战争的故事,描绘了纷争女神在金苹果园挑选金苹果的场景。

直到男性权力不再集中于少数部落掌权者之后,获得了公民权的男性公民们的妻子才最终获得了话语权。从这时开始,爱情才开始成为双方的共同选择,这种自主的排它性极大地遏止了族群男性之间的争斗和内耗,「家庭」作为新的权力单位才真正踏上了历史舞台。通过罗马帝国,基督教的一夫一妻制才被正式传播到了世界各地,而爱情才正式以男女平等的崭新姿态展现在人类历史中。

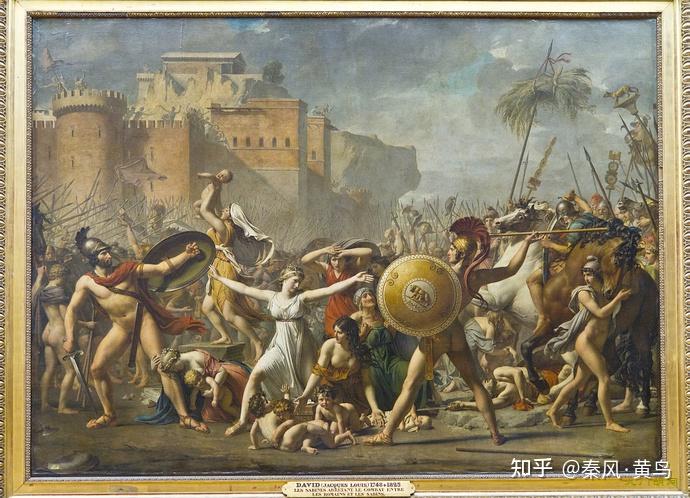

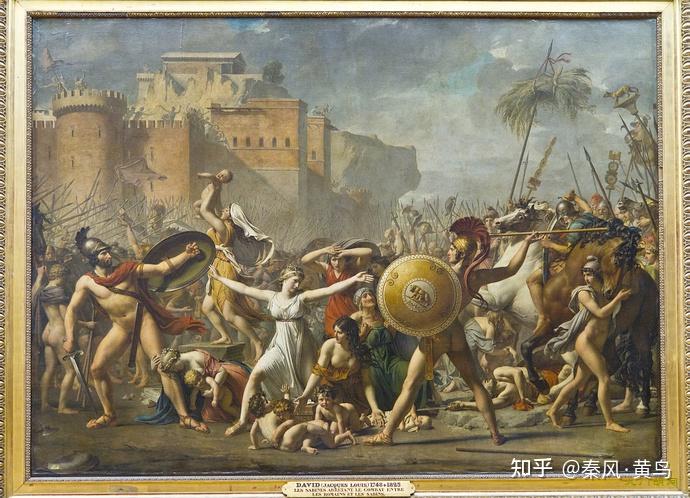

《萨宾女人的调停》萨宾人积蓄力量前来攻击罗马想讨回他们的姐妹,但这时他们的姐妹都已成为罗马人的妻子和母亲,这些女人带着孩子冲出来调停争斗,因为谁胜谁负她们都将失去丈夫或父兄。于是罗马和萨宾化干戈为玉帛,合并为一个国家,享受罗马公民的待遇。

《萨宾女人的调停》萨宾人积蓄力量前来攻击罗马想讨回他们的姐妹,但这时他们的姐妹都已成为罗马人的妻子和母亲,这些女人带着孩子冲出来调停争斗,因为谁胜谁负她们都将失去丈夫或父兄。于是罗马和萨宾化干戈为玉帛,合并为一个国家,享受罗马公民的待遇。

小结:反观陷入了父权内卷陷阱的华夏,权力始终集中在少数男性手中,对女性价值的有效需求严重短缺,权力地位极其低下,一妻多妾制就是这种权力结构之下形成的家庭形式。女性没有话语权,所以爱情始终是一种受到压抑的状态。一方面,人追求自由的天性渴望、赞美爱情;另一方面,权力话语却极力贬低和否定爱情。爱情被认为是无道昏君的固有属性,是破坏伦理的放荡奸情,无论在宏观的政治层面还是微观的两性关系中,都要给权力或父权让位,直到新中国建立之后,基督教的一夫一妻制才通过红色政权被强行施加在这片土地上。

女性权力的低下比农业生产的波动更能解释中原文明在面对北方游牧民族时的不堪一击,因为权力结构的陈旧和扭曲更能直击权力实体性瓦解的核心。

女本位就是价值本位,男本位就是权力本位,女本位和女权主义并不完全是一回事。

女本位是在肯定女性价值维度的前提下,引导男性对女性价值的保护和高扬。女本位本身就具有伦理价值,但它是前反思或无意识的;女权主义是否定女性作为价值(权力的对象)的身份,将权力无条件地、无中介地强加给女性,本质上是一种女性版本的“父权化运动”,是反伦理和破坏性的,但它是具有反思性的。

女本位和女权主义同时存在,但作用完全不同。女本位敦促着男性承担更多社会责任,为社会的发展提供了无尽的异化劳动,同时现实地提高了女性的社会地位,让男性在父权模式下成为“裙下之臣”。在女本位思想主导的时期,女性地位也处于上升期;与此相反,女权主义强调女性应更多地攫取权力,无视其为女性揽来的超量社会责任,挤兑男性所扮演的异化劳动者角色,表面上似乎是为了提高了女性的社会地位,实际上却极大地打击男性的奉献精神,让女性的处境不断遭到破坏,这是由女权主义“反价值本位(或权力本位)”的本质决定的(这同时也是马克思主义的底层逻辑)。

想真的提高女性的社会地位,同时恢复男性的奉献精神,卸下女性异化劳动的重担,修复女权主义对社会的撕裂,让社会回到健康的发展路径,就要让女本位获得“自我意识”,认识到自身与女权主义的区别。什么是女本位(Gynocentrism)?

不能。

这是由权力的客观规律决定的,权力的规律不以人的主观意志为转移。

生育率的提高只能靠「提高最广大男性的权力」,从而为女性价值和生育提供足够的「有效需求」。也就是说要提高最广大劳动阶级男性的权益以及他们对未来生活的期望。

女性性是价值本位的,从属于男性权力的需要,一般来说很少有女性会为了自己消费自己的性价值,所以女性的生育意愿在人口问题上是次要的,男性们的决心才是组建家庭和生育后代的最积极能动性来源。

所有的生产必然会根据需求调整供应量,人口(劳动力)再生产也不例外,而需求都是需要中介的,正如资本是市场经济中市场需求的中介,男性权力也是劳动力市场或人口再生产的中介,如果男性的生育意愿薄弱,整个社会对劳动力的需求是不会被调动起来的;反之,如果男性生育意愿旺盛,那么哪怕社会不需要那么多人口,生育率同样会居高不下。又如金融资本会引发经济危机,男性权力失衡同样会引发人口危机。

打压男性公民权益,损害最广大男性劳动者的利益所引发的“躺平”,就相当于给资本消极的投资政策,打消资本的投资意愿,让市场经济陷入滞胀。女性会在短期内感觉自己的社会地位相对有所提高,而一旦人口危机袭来,受害最严重的必然是女性,正如在经济危机时最苦的依然是价值的供应阶级,也就是劳动者阶级。作为性秩序中价值的供应方,将会在巨大的社会压力下不堪重负,陷入更加残酷的内卷和女性价值贬值的漩涡中。

在这方面,日本已经向我们展示了未来的图景,男性在婚恋市场的畏缩、家庭的瓦解以及女性在色情业和娱乐业中遭受的残酷剥削都是血淋淋的教训,其中的种种甚至有很多已经在我国发生了。

简单地说,男性权力就是国家劳动力市场的「资本家」,而且比资本家的作用更甚更无可替代,国家可以通过计划经济制造国家资本实体进行生产,却绝对没有办法用同样的方式组织男性来进行生育!而劳动者权益或者进一步说——民主,对于人口危机来说,就相当于市场经济,起到在困顿中挽救国民经济的作用!

以辩证逻辑的方式打开权力演进的诸环节