「唯有牡丹真国色,花开时节动京城」中的「京城」指长安还是洛阳呢?

这句诗出自刘禹锡的《赏牡丹》。

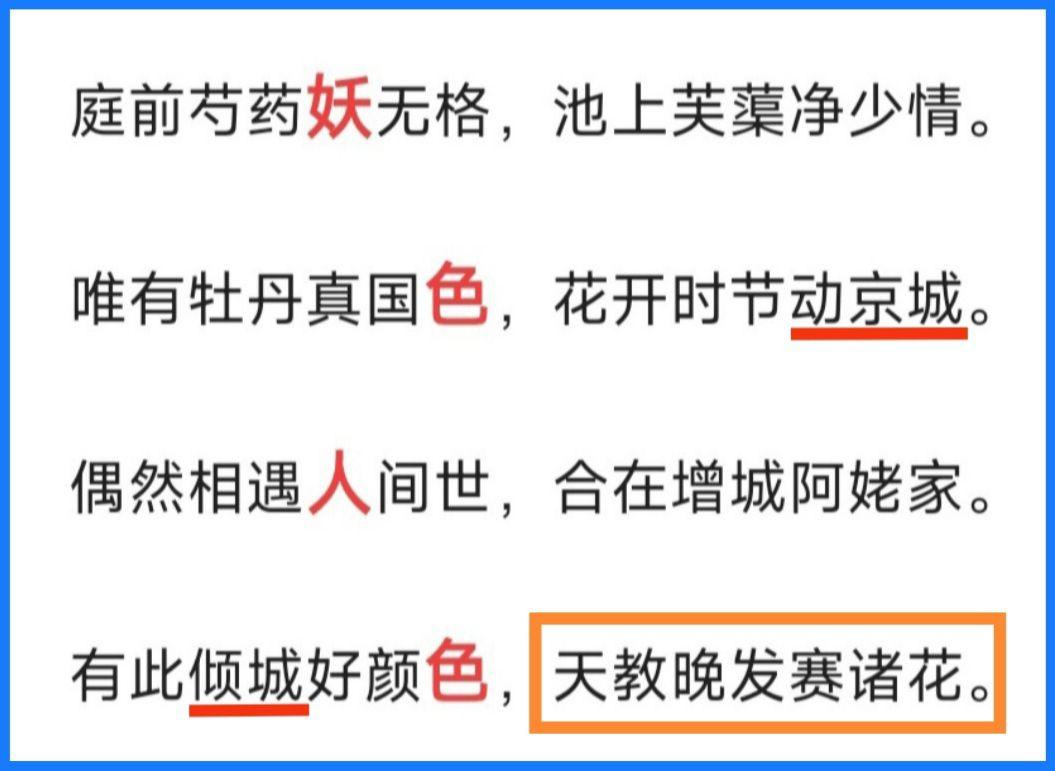

《赏牡丹》庭前芍药妖无格,池上芙蕖净少情。唯有牡丹真国色,花开时节动京城。刘禹锡还有一首《思黯南墅赏牡丹》。

《思黯南墅赏牡丹》偶然相遇人间世,合在增城阿姥家。有此倾城好颜色,天教晚发赛诸花。唐开成二年(837年),牛僧孺(字思黯)留守东都洛阳,在洛阳南郭建造别墅,庭中种植大量牡丹,常邀白居易、刘禹锡等于庭中赏牡丹并吟诗唱和,《思黯南墅赏牡丹》就是当时所作。

南宋《苕溪渔隐丛话》将《思黯南墅赏牡丹》的诗句与《赏牡丹》合入《赏牡丹诗》。

又《赏牡丹诗》云:‘庭前芍药妖无格,池上芙蕖净少情,唯有牡丹真国色,花开时节动京城。’又云:‘有此倾城好颜色,天教晚发赛诸花。’而清朝康熙年间翰林院学士们编撰的《御制佩文斋广群芳谱》将两首诗合为《赏牡丹二首》。

刘禹锡赏牡丹二首——庭前芍药妖无格,池上芙蕖净少情,惟有牡丹真国色,花开时节动京城。偶然相遇人间世,合在层台阿姥家,有此倾城好颜色,天教晚发赛诸花。从诗作本身看,《赏牡丹二首》与刘禹锡的《竹枝词二首》有很多相似之处:

《竹枝词二首》

杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。

东边日出西边雨,道是无晴却有晴。

楚水巴山江雨多,巴人能唱本乡歌。

今朝北客思归去,回入纥那披绿罗。

《赏牡丹二首》

庭前芍药妖无格,池上芙蕖净少情。

唯有牡丹真国色,花开时节动京城。

偶然相遇人间世,合在增城阿姥家。

有此倾城好颜色,天教晚发赛诸花。

两组诗的两诗之间都有“意”和“声”的呼应。《竹枝词二首》中是“江”和“江”,“雨”和“去”,“唱歌声”和“能唱本乡歌”,《赏牡丹二首》中是“人”和“妖”,“色”和“色”,“动京城”和“倾城”。

从内容上看,《赏牡丹二首》的两首诗确实紧密关联:《思黯南墅赏牡丹》交代了《赏牡丹》的创作背景。

《赏牡丹》中提到的芍药和芙蕖在初夏开花,却能和春季开花的牡丹进行比较,这一点令人疑惑。《思黯南墅赏牡丹》对此进行了说明。诗的最后一句“天教晚发赛诸花”,点明牛增孺的洛阳南墅有牡丹“晚发”了,这样才能和初夏开放的“诸花”进行比较。也因为不是正常花期里的大量开放,所以诗的第一句就写“偶然相遇人间世” 。牡丹在初夏开放非常罕见,轰动了洛阳城,成为了刘禹锡创作此诗的灵感来源。

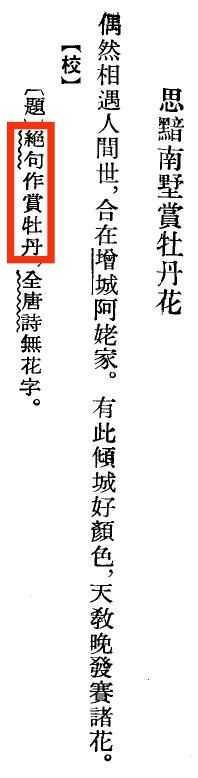

另外对于《思黯南墅赏牡丹》,瞿蜕园在《刘禹锡集笺证》里写到:绝句作赏牡丹。这说明其与《赏牡丹》同名,两首诗本为一体。

另外对于《思黯南墅赏牡丹》,瞿蜕园在《刘禹锡集笺证》里写到:绝句作赏牡丹。这说明其与《赏牡丹》同名,两首诗本为一体。

比如徐凝的《寄白司马》:

比如徐凝的《寄白司马》:

三条九陌花时节,万户千车看牡丹。

争遣江州白司马,五年风景忆长安。

把“长安”和“牡丹”作为关键词时会把这首诗算为描写长安牡丹的。事实上诗里写的只是“忆长安”。而除了这一首,徐凝再无描写长安的诗作,可见其并未在长安长期生活过,更别提诗里的“五年风景”了。但是徐凝创作了多首与洛阳有关的诗作,因此这首诗描写的更可能是洛阳城赏牡丹的情景。因为白居易被贬江州之前在长安,所有徐凝借五年来东都洛阳的赏花情景与白居易记忆中长安赏牡丹的情景共情罢了。

同样,王贞白的《看天王院牡丹》:

前年帝里探春时,寺寺名花我尽知。

今日长安已灰烬,忍随南国对芳枝。

诗里已经写明“今日长安已灰烬”,题目里作者看的“天王院牡丹”当然不在长安。

还有很多提及长安和牡丹的诗并不是在描写长安的牡丹。比如《山花》、《杭州开元寺牡丹》、《春暮途次华山下》、《追咏棠梨花十韵》等等,这里不一一列举。

经初步统计,与洛阳有关的描写牡丹的诗(不包括仅仅提及牡丹的诗)约有七首,分别是刘禹锡的《赏牡丹》和《思黯南墅赏牡丹》,徐凝的《牡丹》,白居易的《白牡丹》、《微之宅残牡丹》、《牡丹芳》,归仁的《牡丹》。

不可否认的是,提及长安牡丹的诗确实更多。这是为什么呢?

理由很简单,因为长安是中晚唐的实际政治中心,文人多在长安任职和生活,所以与长安有关的诗作更多。

仕途失意文人的作品就从侧面证明了这一点。

比如刘禹锡同时代的诗人徐凝,没有一首诗明确描写长安(只在一首诗里提了个“忆长安”)。但是徐凝长时间在洛阳游访,所以创作了多首与洛阳有关的诗作(见下图)。

此外还有一首《牡丹》:

此外还有一首《牡丹》:

何人不爱牡丹花,占断城中好物华。

疑是洛川神女作,千娇万态破朝霞。

诗句“占断城中好物华”形容的正是洛阳城牡丹开放时的盛况。

为什么这么说?

首先,洛神离开洛河连夜跑长安去创造牡丹于理不通。

其次,唐诗常把洛神与洛阳联系在一起,与长安有关的基本没有,加上徐凝没有明确描写长安的诗。所以这首诗描写长安的可能性为零。

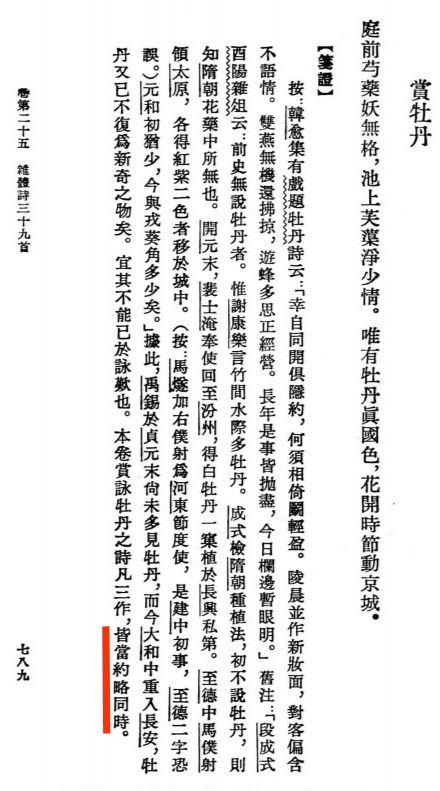

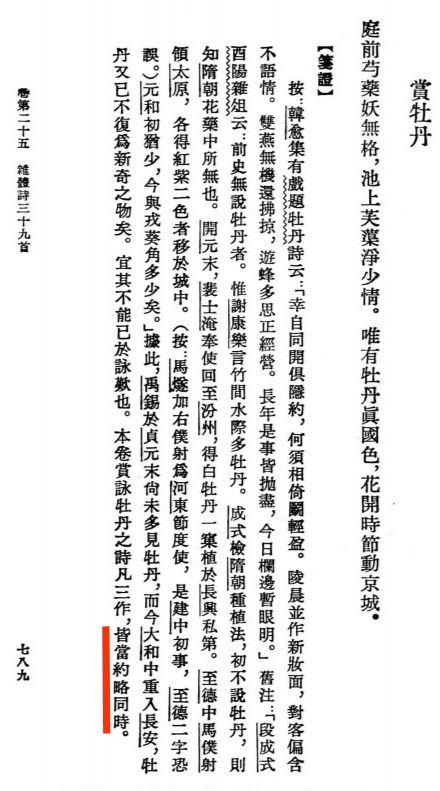

1.【瞿蜕园的《刘禹锡集笺证》(上海古籍出版社1989年出版)认为此诗作于唐大和年间作者重入长安之时 】

首先,瞿蜕园的《刘禹锡集笺证》中的原话是“当约略同时”,并不是完全肯定的语气。

从图中说明可知瞿蜕园的论证一直围绕着长安进行,是以唐诗中的“京城”指长安作为论证基础的。

从图中说明可知瞿蜕园的论证一直围绕着长安进行,是以唐诗中的“京城”指长安作为论证基础的。

其次,关于瞿蜕园的《刘禹锡集笺证》,复旦大学教授陈尚君有篇文章写到:

一定程度上可以认为,《刘禹锡集笺证》是瞿蜕园晚年卖文为生的一部书稿,在基本交稿后,他即提出“已陆续借支部分稿酬。兹值写定成书,可否惠予结清,藉以应付个人生活所需,实深感盼”,其困顿可想知。但同时他又说:“关于刘集之资料,仍在继续搜集研究中,今后如有所得,尚拟补入稿中,以期尽量充实。必要时仍当分批取回该稿一用,用毕即归还。”已交稿仍未必满意,希望不断充实提高,绝不因卖文谋生而应付了事。可见当时条件有限,瞿蜕园并未真正完成研究,有可能并不知道《御制佩文斋广群芳谱》将两首诗合为《赏牡丹二首》,毕竟清朝翰林院学士们的集体智慧还是有份量的。

2. 【陶敏与陶红雨的《刘禹锡全集编年校注》(岳麓书社2003年出版)根据诗中用李正封“国色”之语推测此诗为大和二年(828年)至五年(831年)作者在长安所作 】

陶敏是古文学专家,陶红雨是其女儿。但是“国色”一词出现以后的任何时间里该词都可以被再次使用,为何要限定在长安?这一结论很明显是建立在瞿蜕园的推论之上。

3.【吴钢、张天池《刘禹锡诗文选注》疑此诗为永贞革新时所作 】

这两位在百度前三页都找不到人物介绍,学术权威性存疑。

4. 【高志忠的《刘禹锡诗编年校注》认为,此诗与《浑侍中宅牡丹》作于同时 】

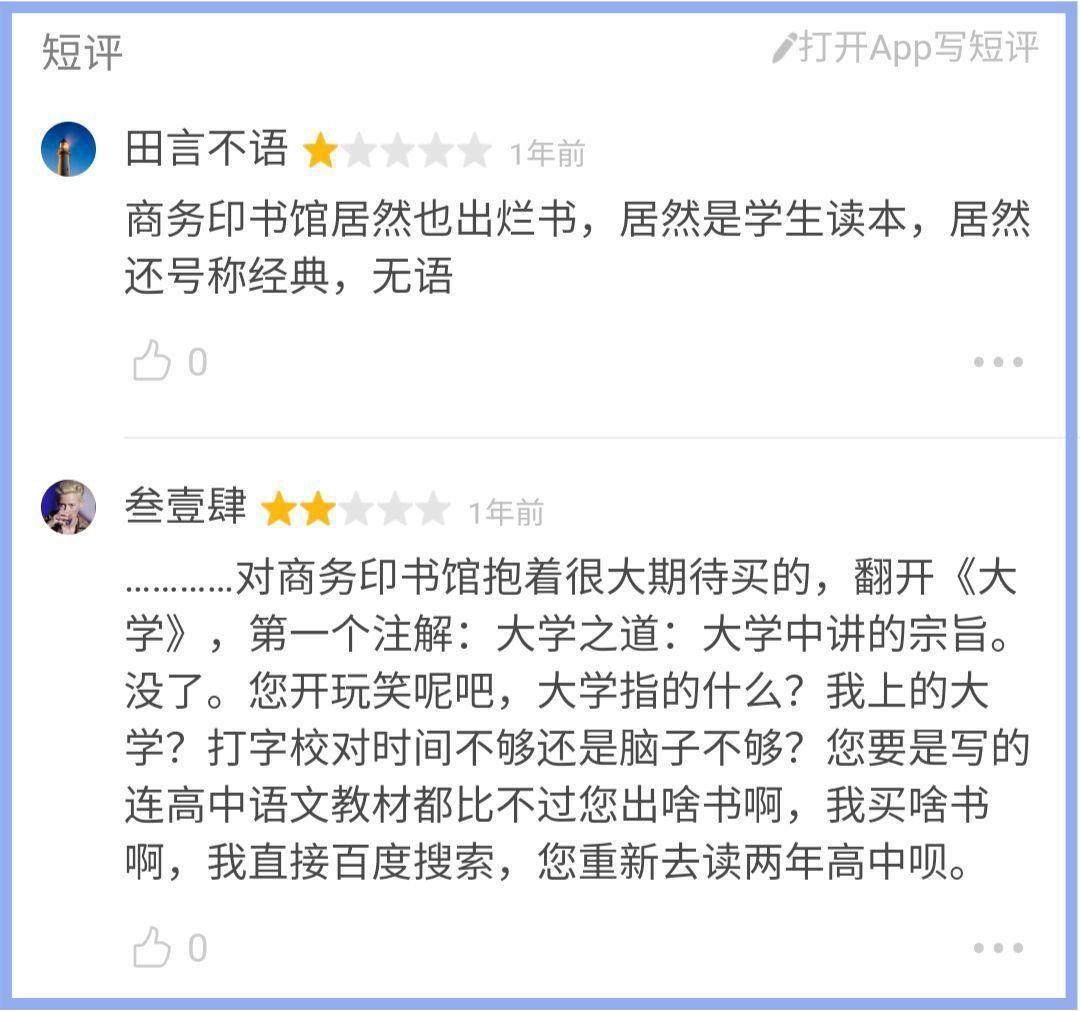

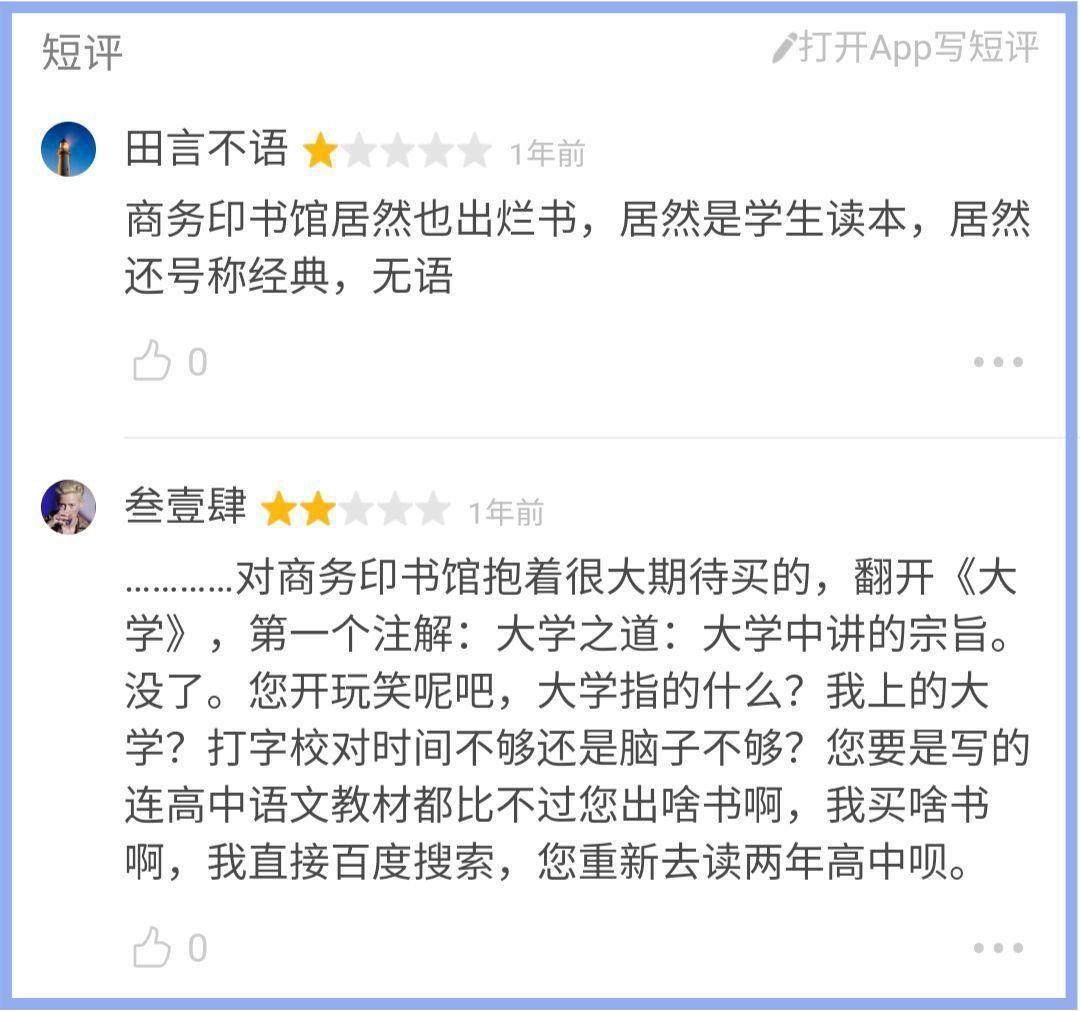

百度前三页也找不到这位专家的人物介绍,而其编写的《论语·大学·中庸(精编本)》在某瓣上有这样的评语:

而认为“京城”是洛阳的包括刘锬编的《咏花古诗欣赏》、鲍思陶等编的《中国名胜诗联精鉴》以及谢明、刘光前等编的《历代咏物诗选读》。

而认为“京城”是洛阳的包括刘锬编的《咏花古诗欣赏》、鲍思陶等编的《中国名胜诗联精鉴》以及谢明、刘光前等编的《历代咏物诗选读》。

刘锬没有百科介绍,通过百度前三页信息可知是一位山东作家。鲍思陶是当代重要的古典诗词专家,对古代文献有系统而深入的研究。没有找到谢明的确切信息,但是联合著书人刘光前有百科介绍,是一位文学教授。

可见双方都有专家支持。

当然,瞿蜕园的《刘禹锡集笺证》是研究刘禹锡作品的专业书籍。但是以“京城”指长安为前提得出的个人推论,无法有力证明诗中“京城”指长安。

最后强调一点:对于历史文化问题,应当说明得出结论的理由,这样民众才能信服。抬高和放大某位前辈专家的推论,并通过电视媒体进行宣传(参见部分视频回答),这一做法非常欠妥。