德性伦理学(Virtue ethics)能否被义务论和后果主义取消掉?

德性伦理学(Virtue ethics)能否被义务论(Deontology)和后果主义(Consequentialism)取消掉?

我们能否认为德性伦理学的主张,相对于义务论和后果主义,在语言上“根本就没有说出新的东西”?

美德(Virtue)的本质是什么?

我不敢说不可能,但是会很难……

因为德性伦理学是一种“非均质”的伦理学(尽管在我看来这种特征促使它先天就具有失败的特性),这种“品格”的理论是通过不同人的不同社会角色乃至社会功能,来得到它的道德规范的——它所谈论的,既不是俗称的“私德”也不是俗称的“公德”,而更接近于“职业道德”……

这导致它非常难以被归为一种对于后果的考量和一种对于道德律的陈述……

例如,在德性伦理学中,一个人如果根本不弹钢琴,那他持有一台钢琴就是不道德的(因为钢琴需要钢琴师的品格与之相配),而商人隐瞒商品的真实信息,却可以符合道德(因为商人需要商人的品格与之相配——我确实见过一篇论文如此论证)……

娱乐答案(无参考资料随便乱写)

恰好不能。

美德伦理学是与亚里士多德形而上学配套的。亚里士多德形而上学的本质就是:本质在个别事物之内,离开个别事物没有本质,如此等等。

美德伦理可以看做是这套东西在实践领域实现的版本,即,如何在个别行动中实现个体人恰当的类本质(理性)。

义务论的本质是“十诫”的各种现代版本——我们必须要这样做,因为神/绝对理性………………是如此这般告诉我的,其内在根据是超越于行动和当下行动者自身的。因为只有这些超越个体,超越当下情境的“理念”,才能提供绝对的、亘古不变的原则。

后果主义事实上只是将这个超越于行动者的原则更改为此世的、外在于行动者后的必然后果。“因为……”不再是一个超越的理念,而是此世的理念,但是因为这个理念变成此世的和外在的,从而也就变得变动不羁,以至于行动本身的那种“理念”彻底失去了,或者至少不再具有建构性了——我们似乎会陷入一种无道德和无原则状态。为了拯救道德,有些人就会提出所谓后果主义,但完美意义上的后果主义和义务论必然会相遇——因为一个人只有成为了神——即有能力考虑一切后果、一切情况——才能做出最恰当的决策。但这实际上和楼上的义务论殊途同归:神要求你如此如此做,是因为全知全能的神已经知道,这是最好的,一个头一个尾,又老又邪。

于是我们发现,当我们考虑道德行动的原则外在于主体的人的时候,我们总会回到某种已经被历史洪流抛弃的封建迷信上(或者堕入非原则性上)。所以,想要跟上时代洪流,做一个合格的后浪,当然就要从人的内在——人的本质——当中寻找道德行动的原则(并且这一原则还能被找到),那就是在个别的人中实现的具体的人的本性,它体现在个人,就是构建在偶然的个人气质、条件、教育背景之下的恰当而稳定的行动倾向,即美德。

邓紫棋有篇mmp文,看了可能就想通了,但是反正老子看不懂(逃

我自己认为的答案:工具价值上可以取消,实践价值上可以保留

义务论伦理学与后果论伦理学是主流的规范伦理学的两种路径,规范伦理学主要的诞生依托于现代社会对原子式个人行事规则的推崇与建构以及在个体行事规则的建构之上的具有可推导的普遍性。基于启蒙运动带来的效用性原则,个人将社会作为自我实现的手段,而自由则是整个行动的前提。为了个人在社会中实现自我,公共理性被提倡出来用以主体间达成规范秩序,这正是当代规范伦理学的难以撼动的基石。

而当代西方德性伦理学的复兴便是对这种现代道德哲学的一种新的反思与评判。Elizabeth Anscombe的《Modern Moral Philosophy》可以看做试图用复兴德性伦理学的方式重新取代规范伦理学的尝试,Anscombe回到古典哲学家柏拉图与亚里士多德那里,并且以“德性”本身作为论证内核来重新考量伦理学。

尽管麦金太尔在《Whose

Justice?Which Rationality》主张没有任何德性伦理学可以放弃一种规范伦理,不过他对伦理学的历史建构的推崇以及更强调德性的内在价值足以对传统的规范伦理学形成挑战。但德性伦理学一味回转到古典伦理学中寻求支持,诉诸于历史叙事与道德叙事法是很难迎战规范伦理学的,尤其考虑到古典伦理学的政治生活背景(亚里士多德所处时代的“城邦政治”)与当前的现代社会的差异,如果德性伦理学支持者仍然只是考虑重述战略,德性伦理学要面对夸大化特殊道德共同体的普遍性涵义的指责。

关于规范与德性的讨论,伦理学的两种主要的理论的形态是义务论和纯粹的德性伦理,前者与后者的主要区别在于行为者的品德与行为的指导规范哪个更具有主导意义,除此之外,依然也有比较讨巧的坚持规范与德性的互补性的学者,如James Rachels等。

受亚里士多德影响的德性伦理学具有极强的目的论倾向,对亚里士多德来说,德性是最重要的善,幸福(eudaimonia)就是合乎德性的现实生活。对于德性伦理学而言,首要而迫切的问题就是解决如何使一种东西成为所谓的“德性”,以及如何用德性来界定正确的行为?一般来说,对于一位德性伦理学的坚持者,道德动机之于道德感的整体性是德性伦理学所提倡的,这也是它相比于规范伦理学的比较优势,德性伦理学提倡人们行动的规范道德需要立足于一个人整体的道德心理(Michael Stocker)来考虑,而不是在动机与理性选择中选取一种精神分裂的态度(例如人们做出行为的动机与行为的结果是不一致的)。即便如此,德性伦理学也无法利用这种优势去回答那个老大难的问题:究竟什么可以成为一种“德性”,对这个问题回应的语焉不详弱化了德性伦理学的道德指导功能,主张“以道德榜样作为行动参照”的德性伦理学在行动事件上不如规范伦理学那样提供更具实效的回答。

当代学者Rosalind

Hursthouse(就是“Virtue Ethics”SEP词条的作者之一)提出“规范德性伦理学”的概念试图将蹒跚跌撞的德性伦理学向规范伦理学轨道方向引导,以期在规范伦理学的框架中论述德性伦理学,规范德性伦理学一般主张:道德或正确的行动取决于行动是否合乎德性。然而比较困难的的是,规范德性伦理学支持者如何论证作为一种心理状态的德性如何去决定行动的正确性。大多数论证都在“这是个有德之人”和“他做出了德性的行动”中陷入循环论证。反过来说,陷入规范伦理学框架的规范德性伦理学试图去论证德性如何促成某种正确行为,其本身就偏离了古典德性伦理学的大旗。以亚里士多德为始的古典德性伦理学一直主张:德性是对于一个具有整体道德感的人来说他想过怎么样一种整体的德性生活,他应该成为怎样的一个人。在斯马特与威廉斯的著作《功利主义:赞成与反对》中,德性伦理学批判功利主义所关注的是事态的效益,而不关注促成事态的人本身。而Anscombe则认为功利主义的事态化视角会无限延宕个体的道德选择,使得个体会无限背负福利最大化责任(个体需要无时无刻不遵从福利最大化,这与人们的日常生活行为习惯相悖)。

麦金太尔则考虑到了个人生活的整体性,一个人的伦理生活重心应该是从整体上来看是良好的,而道德选择则需依赖个人对这些选择的偏好加权,例如用一小时陪伴家人或者用一小时疯狂敛财,这系列的道德选择依赖于个体对自己整体生活的关照而不是片面地强调对某一事态的关注。

而对于义务论来说,威廉姆斯(《道德运气》)则举出高更的例子用以否认道德意志的决定功能,高更面临着履行家庭责任与实现自我艺术抱负的两难选择,实际上人们大多是从立足事件结果来返回评价高更的选择,这种事件状态与事件环境本身的偶然性影响了公众的道德评价,偶然性的道德运气成为了评价道德的不可忽视的因素。

尽管德性伦理学不断批判一般规范伦理学的事态中心视角,但是它们同样也面对着一系列的指责。不以事态为视角中心的德性伦理学免不了被指责在事态判断上的懦弱倾向,考虑到一个事态可能牵涉到多种德性(例如杀人事件的连环杀手却具有勇敢、正直、聪慧的德性,甚至还带了个小萝莉),德性伦理学在事态判断上的软弱性无法为立法与秩序建制所考虑,也无法具有明确的秩序规范价值,更多的只会陷入道德霸权的议论中。Christine M.Korsgaard则在《规范性的来源》中提出道德概念蕴含道德要求,伦理是需要双方共提出要求的,道德只有在不断地要求与被要求中被把握,这也是道德哲学作为一种实践哲学的理由,而德性伦理学在事态方面的软弱不利于回应这种即刻的要求性。

除了无法回应道德要求外,一般德性伦理学也会面对相对主义难题。在不同文化历史背景下德性有着相互间不可比性的弱势。例如,某些原始民族会过度看重作战中的勇敢这种德性,这种被极端看重的勇敢在另一个角度来看很可能会导致残忍的杀戮。而即便在同一文化历史背景下,德性之间依然有着情景式的不可比性,不可比性牵涉不可交易性,即我们不知道不同德性在同一事态中如何排序,这不仅让道德追责变得困难,而且也由于德性之间的不可交易性而让人们在事态行动中难以做出取舍。另外,过度依赖道德榜样的鉴范作用,会让德性伦理学承担当初他们批判规范伦理学“精神分裂”所谈的“精神分裂”,德性伦理学坚持在行动情景中,一个人应尽可能设想道德榜样在这个情景下的做法并从而做出一样好的行动,然而设想典范的道德榜样在实际情境中会怎么做也只是用道德榜样的动机来绑架我的动机,实际上道德榜样这么做有他的动机,而我的动机很可能只是想要模仿道德榜样或者其他。

面对这些汹涌的挑战,德性伦理学可能比较好的选择是放弃自己作为一个学科的高地从而选择低调地在各种伦理学中辅助性地描摹与强调人整体生活的重要性,即走向德性理论。例如,被后果主义改造后的德性理论宣称:“德性是指那些能带来好后果的东西,只有这样它们才天然地值得我们去追求,而不是被自然证成强加于我们。”但是我们知道,这样粗暴的改造无疑是规范德性伦理学的一种低调版本,它和规范德性伦理学一样,忽视了“德性”在传统德性伦理中它本身该有的表达,一种目的论式的整全性,一种亚里士多德所谈的对整全的生活,对自我提升自我完满的追求。

但是,如果一贯像这样坚持德性伦理学的古典化路线,也不过是在不断地溯古而已,并不能缓解德性伦理学实在的病痛。现代社会更需要德性伦理学的规则性与工具性的那一面来回应道德事态的要求性。这就需要德性伦理既坚持一种整全的生活实践,又需要更多的具有工具价值的理论。然而我们知道,在后一种层次上,德性伦理学承担不了如规范伦理学那样的强工具价值。

在这种意义上来说,尽管做出妥协意味着一部分的损失,但是保留弱意义上的整全生活实践同时保留弱意义上的工具价值仍能称得上德性伦理学不错的选择路径。弱意义上的整全生活实践不再诉求一种自然证成的德性或者一种普世的道德榜样,而是随附于生活在强规范性的法律秩序公民生活下的人们的道德实践,帮助人们追求一种自我实现、自我完满与自我培养的倾向,德性伦理依然可以出没于人们日常语言中,促进道德实践概括方面的实用性以及个人道德生活的一种自我反省与归纳。保留弱意义上的德性伦理也是可行的,同时这种弱意义上的德性伦理同样也能辅助人们在强规范场景中做出反思、归纳与评估,从而可以保留德性伦理弱意义上的工具价值,人们尽管不必完全依赖一套自然证成的德性概念,但依然需要自我探索自我认识到自己的道德需求,人自然地享有自我道德实践与自我培养的权利,即便放在现代社会也一样,德性伦理将成为一种辅助性立场与人们的道德实践相携相行。

【甲】德性伦理学(Virtue ethics):

1、字母文字的逻辑游戏:本(体 (元本 V 中间 )还原末 i 心有美德靠理性 r 人心 t 事物 u 出入 e 爱家国 e 美德伦理学 th 高手幸福在于心 i 时空 c 范畴 s 南辕北辙家何处?

2、能否被义务论(Deontology)和后果主义(Consequentialism)取消掉?

3、民哲草根业余自学不知道?

【乙】美德(Virtue)的本质是什么?

1、本(体 (元本 V 中间 )还原末 i 心里本质监视外人存在 1:2 有无好现象 2有美德无恶行 2靠理性 r 人实体 t 心存在 u 事本质 e 气象万千好现象?

2、逻辑还原,不求语句“高雅”,但求逻辑关系不能丝毫 non 只能 yes 种属关系的真假对错;

3、别的什么是什么?不知道?

@归伶昌 @刘镇锐 的说法基本赞同的,很难,因为即便是一些尝试去融合VE与Deontology,或者VE与Consequentialism,他们对Virtue的理解与VE,与亚里士多德是完全不一样的。

1.对康德主义者来说,德性和适当品格发展的主要作用是,德性有助于人们制定适当的准则or规则。

康德主义者道德价值来自动机的道德责任,一种与自我倾向和欲望作斗争的动机。

但是对美德主义者来说,Virtue就是一种内在倾向(inclination),是一种内在性情(disposition)。

2.对于结果主义者来说,美德作为一种性情和倾向,有促进良好结果的性格的作用。美德本身没有内在价值,美德只是作为一种二阶的价值,促进了良好的结果,良好的结果才真正具有道德价值。

3.所以综上,尽管如Drive、Hooker这种结果主义者试图在融合VE,还有Herman这种新康德主义者在融合VE,但是他们对Virtue的理解已经变味了。 @枫丹白露 这应该就是你说的把Virtue当成二阶价值,说白了就是把Virtue当枪使。

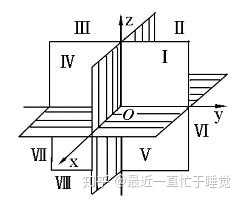

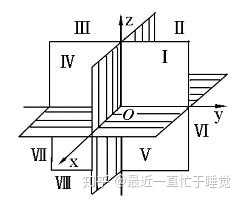

3.有时,规范伦理学就像一个线性空间,(我之所以这么说是希望大家把规范伦理学整体放在某个空间来理解,而不是割裂开,我想了一下或许可以是向量空间)。任何道德行为都涉及到三个部分:后果、行为本身(包括动机和手段)、主体(行为的推动者的品性)。那么x轴就是后果,z轴就是行为的动机,y轴就是行为的主体的品性。

常常,人们就发现,好的品性,带来了好的结果,那么此时VE与Consequentialism就在V有了一种新的理论。

有一种观点认为,我们可以正确地将“道德动机”产生的责任归属于行为者,但无需将任何的美德品质归属于他们。世界上存在着某种高品质的“道德正确行为”的t0时刻,它是行为者在其平庸、自私甚至卑鄙的生命中头一次在t1时刻“产生了一种和自己倾向向斗争的动机”而做出的正确行为。那么这个行为大概一点也不Eudaimonist Virtue Ethics,但是可能Deontology。当然更可能是一个道德运气的问题

一种有趣的想法是,把某些初始的规范伦理学主张,想成这个线性空间里的一些向量空间。当你强行要对这个线性空间降维的时候,会出现问题。

我有一种感觉,可以尝试把某种规范的道德理论,做出泛函。就像高级微观里面的社会选择理论,把社会福利做成泛函。

至少功利主义,可以做效用泛函,比如个人偏好加总的问题。

就像钱颖一说的现代经济学代表了一种研究经济行为和现象的分析方法或框架。作为理论分析框架,它由三个主要部分组成:视角(perspective)、参照系(reference)或基准点(benchmark)和分析工具(analytical tools)。

规范伦理学作为研究人道德行为和道德判断规范分析的理论,理论分析框架是否存在一个整体性的:视角、参照系或基准点和分析工具。

而不是把规范伦理学割裂开单独看