为什么看完类似于《轻音少女》或者《玉子市场》后会对生活产生一种深深的无力感?

我知道大家可能要上阿虚所以先上一发,前几天刚补完《玉子市场》,顿时就觉得心里特别扭,也不知道为什么,难道是霓虹的文化侵略成功了?取匿!更新,楼主补完了凉宫……觉得病入膏肓了……已经进入真?贤者模式…

我知道大家可能要上阿虚所以先上一发,前几天刚补完《玉子市场》,顿时就觉得心里特别扭,也不知道为什么,难道是霓虹的文化侵略成功了?取匿!更新,楼主补完了凉宫……觉得病入膏肓了……已经进入真?贤者模式…

题主,恭喜你成功唤醒我的中二状态了……你要负责( →

→)……反正这问题也没几个人关注,在下也不是啥大V,在下就可劲浪了……

进入正题——我觉得,这种空虚,不是对于日本人的生活方式所倾慕造成的,更多的是一种“乡愁”吧。

最早看轻音时候,我还是高中生。只记得当时是吧它当做搞笑的动画来看的。几个妹子卖萌,犯傻,百合。笑成傻逼,后来也感动成傻逼,却没啥失落的感觉……后来进了大学,被卷进很多事情,转专业也好,社团的事情也好,真心心里很堵。再去刷一遍轻音,莫名的有一种失落。这种失落当时还是星星点点。等到去年秋天,身为一个大四的,在校招的余暇,把《日常》刷了。我只记得当时每天支撑我去每一个宣讲会递简历的动力,就是头一天晚上刷的日常。后来日常刷完了,刷完的那晚,当年刷完轻音的失落,一点一点弥漫开来,像暴雨在砸池塘一样,忧从中来,不可断绝。

站在现在回忆过去,我才发现在上大学之后,已经深刻卷入了一个跟我曾经生活的世界不同的世界。我记得我大学之前,我的生活是自行车,大书包,无休止的背诵(文科),家里的电视和电脑里的单机RPG。大学呢?我的生活是微博,是人人,是知乎,是学校的机考,是教务系统的选课,是买书的当当网,是跟情缘厮混的剑侠情缘3,还有开着麦大声招呼队友的DOTA2。我惊奇的发现,我的学习和生活,已经被互联网取代了相当大的一部分。我的生活方式,已经被互联网如此深刻地改变却完全没有发觉。

然后,我才刚刚发现,原来在大学前“地缘”(同学),“事缘”(共同面对高考)的纽带早已不见。家人离得很远,同学关系也远不如曾经那么紧密,更没有一起玩大的发小。更多的面对的是来自四面八方的信息,在网上出演不逊的帖子,在现实里不曾谋面的基友。如果说以前身处的是一个屋子中的小组织,现在身处的更像是一个雅典的广场。互联网让这广场的所包含的人口成几何倍数的增加。这个雅典的广场,能够装得下全国所有的互联网用户。

这就有点麻烦了。从一个世界转换到另一个世界,总得矫情那么一段时间。

会产生对于自己的身份的无限焦虑。在地缘和事缘的纽带里,往往会形成共同的价值观和身份认同。如,我是学生,不应该喝酒,不应该抽烟。这种价值观在纽带的保护下,往往会变得十分坚固,人们通过践行这种价值观,从而形成一种身份认同。但是互联网时代,地缘和事缘的纽带变得十分无力,所有人都变成一个单独的自媒体,失去了共同的价值观的保护和身份的认同。然后这时候随着互联网而来的海量价值观,往你脸上碾压,在你耳边无休止的聒噪,就像耐奥祖在对着阿尔萨斯无休止的耳语一般,没玩没了到想要掀桌子。原来形成的稳固的价值观和身份认同,被打成筛子了。

当自己曾经已经形成的稳固的对于世界的认知,被这个混乱的互联网世界无情践踏,怎能不心生迷茫和空虚呢?

但是,此时,京都动画出现了。不管是玉子市场,还是轻音,还是冰果,还是日常,再加上上低音号……不知道看官发现了没有,里面所有人物的生活,都是没有被互联网影响过的。里面的人物关系,不外乎同学,邻居,家人这几种关系。里面的纽带,是地缘的纽带,是血缘的纽带,是事缘的纽带。里面的人思考问题的内容和方式,就像是没有经历过互联网海量的信息轰炸过似的,单纯而直接……你看森大人犯中二病,写书,建个人小网站,你见她上过2ch么?都是身边的同学,都是身边发生的事情,都是面对面的交流,从来没有在网上开帖子输出价值观的论战,在网上的好基友面基……

京都的动画里,有的是轻音部5个少女之间的友谊,有的是古典部某节能少年对于女神的最单纯的倾慕,有的是SOS团里单纯的对于平淡生活的反叛,有的是东云研究所里NANO和博士之间相依为命的温馨。有的只是朋友,家人,邻居构成的小圈子,有的只是人与人之间的亲亲爱爱,有的只是圈子内部共同的价值观。不用面对外边的洪水滔天,也不用在林林总总的世界里努力寻找自己的身份坐标。总之,没有互联网,没有被碾压的价值观,没有被戳成筛子一般的身份认同,更没有通过互联网而来的各种焦虑和不安。

加之京都动画出色的演出,对于细节的高度还原,把这个仅仅生活在动画里的没有互联网的世界,简直像真的存在一样。作为看官看这样的动画,就像自己真的活在一个没有任何“现代性焦虑”的世界里一样。如果说日本动画很多都是“忘忧散”,那么京都动画绝对是这些“忘忧散”里的佼佼者,它完美地让观众在这24分钟里,忘记了种种互联网时代的“现代性焦虑”。

但是,这糖发的越甜,吃完岂不越空虚么?京都动画还原了一个没有互联网时代焦虑的世界,它给人以温暖而明亮的幸福的渴望,却不得不面对实实在在的互联网时代的种种焦虑,然后荒谬感,空虚感就产生了。

这跟国家无关,这是我们对于我们曾经生活过的,没有互联网的生活的时代的乡愁啊。

哈哈哈今天中二犯得好爽=-=。以上

其实要看专业点的解释,请移步这里:为什么现代社会分工明确,效率提升,人的生活压力却在不断变大? - 心理学

答主认为大概分主客观两方面的原因:

1. 客观上身处中国,没有直接的“生长在日本”这个人文地理上的基础条件去体味日本动画、特别是京都动画高仿真的背景描写带来的“圣地化的背景魔法”,难以体会日常系中圣地巡礼的兴奋点。

2. 主观上在国内普遍存在的“大量观看日本动画而追求剧情的意外性和冲击力”的“简单粗暴”中,对于日本动画中的“日常系”这一类别抱有“萌而不细究”的刻板印象,缺乏对作品可能存在的表象意义进行挖掘的动力。

题主的这种别扭一方面来自对于近在咫尺却无法触探的屏幕那一侧的无力感。也就是对于作品内外的世界,无法像日本人或者可以沉下心来感受作品的人那样形成关联和维系。另一方面,就像下文第二点中所要论证的,日常系在体现了其他答主也提到的“人生的一去不复返”和“孤独性”的问题的同时,其实也提供了对它们的出口,这里需要的是发现这个出口的视角。而“对日常系作品里提出的问题认识不足”和“没有能够在视听日常系作品时获得这个视角所需要的环境和态度”,同时都是题主和其他答主的无力感疑问之归结。

本答案下面将分别引用动画考察 - 知乎专栏

的两篇专栏文,对这种无力感导致的“日常系”动画中的国内观众难以感触的部分进行分析和论证,两篇文章互相独立不分先后,可以随意从任何一篇开始阅读:

1. 客观原因引用动画考察17 圣地化的背景魔法(玉子市场,侧耳倾听,龙猫,千与千寻,幸运星,轻音少女) - 动画考察 - 知乎专栏

本文写于三年前《玉子市场》刚播出三话的2013年1月30日

《玉子市场》的背景原型:

玉子的市场出町街圣地巡礼视频—在线播放—优酷网,视频高清在线观看http://v.youku.com/v_show/id_XNTAxOTY4MzMy.html

目前正在播映的京都动画最新作《玉子市场》OP里,主人公玉子为何会是一身魔术师打扮呢?有人也许会说,她是舞棒部的成员,在表演时自然会有跟魔术师相近的打扮。然而,笔者认为,这身打扮恰恰象征了主人公玉子所在的梦幻般的商店街这个背景。从片头玉子将舞棒扔上商店街入口的上空的那一幕起,就注定了“与一只会说话的鸟的相遇”只不过会是动画中的那种不协和感的一个开始而已。

在这个日本传统店面连绵不绝,守护着自古以来优良传统的兔子山商店街里,本应该是住在这种传统店面的店主却没有半点的怀古风情。而商店街里的人也都是在这个有拱顶(Arcade)的商店街里购物,并使用着商店街外的公共浴场。可以说,在这种时代错位式的描写随处散见的背景里,这些描写令人难以置信。

在日本现代的资本统合和废合的进程中,完全没有保守势力的影响,却仍然能保存拱顶商店街的形态,就已经是令人难以置信的事了,而与此相对地,为了耳钉穿耳洞并且使用翻盖手机——作为年轻人的写照的男主竟然能够积极地参加町内会更是令人无法想象。要知道,就算是在《樱桃小丸子》的时代,小丸子在参加盂兰盆舞的那集里也说过自己讨厌町内会这个组织。

而唯一只有玉子屋的人们才会对对面的Rice Cake屋的店主吐吐槽,讨厌“豆沙馅子”这个过于没神经的名字。耳钉哥难道不也应该对于他的“饼藏”这个名字有反感么?

而处于这一切“不可思议”中心的,就当属主人公的北白川玉子了。作为在高中的舞棒部和朋友们享受着校园生活的普通女生,她会通过纸杯电话而不是手机和邻居的耳钉兄进行交谈,在商店街的宣传活动中会将朋友拉进来,并自己率先发起行动。而到了生日的时候,整个街道的人都会在“今年一定要记得祝福她”的心愿里赶来给她送上祝福。

这种强调街道中左邻右舍和睦相处的地方,也就是将樱高轻音部一样的团体搬到整个街道当中。京都动画从来的动画作品里一直强调的是亲近的人之间亲密的交往,而像这样将这种社群推广到整个街道的,还是头一次。(参考阅读:喜欢看《轻音少女》之类动画的男生是什么心态?剧情单薄的《轻音少女》好看在哪里? - Macro kuo 的回答)

就像这样,《玉子市场》表面上只是将这些令人难以置信的描写堆积了起来,而事实上在背景里却酝酿了某种意图。片中的町内会被描写得过于做作,内容上也不会有和那只鸟的温馨交谈,更不会是拯救不景气的商店街的故事,也不会单单是描绘风景的日常系作品。这部动画就仿佛将兔子町商店街这个空间直接画到了画面上一样充满了计算和规划。可以说,至今为止的日本动画当中,鲜有如此明确地确立了背景构造的作品。而这种仿佛会存在于现实中、却又令人难以置信的商店街里的人际关系为何会被刻画得如此融洽呢?要揭开这个谜题,恐怕就要从动画背景的圣地化的起源说起了。

2005年以后,特别是伴随着网络的普及,去动画作品中背景的原型巡回游玩的“圣地巡礼”成为了一种热潮。《幸运星》(2007-2008)的鹫宫神社、《True Tears》(2008)的富山县等等都可以作为这种作品原型的代表。而动画中以这些地方为原型的风景都是比现实更为美丽的这一点笔者已在如何评价动画剧作家冈田麿里? - Macro kuo 的回答里也有所提及。

而事实上,访问虚构作品中原型舞台的这种消费形式早在电影和小说等其他的媒体形式里就以外景地旅游的形式出现过,而这种形式也作为振兴街道和地域经济的一环被开展利用了起来。在具有明显的圣地背景的动画当中,笔者在本文里想先从1995年吉卜力的《侧耳倾听》里的背景说起。

从约翰丹佛的Country Road到月岛 雫的Concrete Road

《侧耳倾听》的舞台原型是位于东京多摩市的圣迹樱丘附近的街道。这里原本是有关户这个车站的,而随着电车京王线的铺设,人们就在多摩新城建立了樱丘住宅地,这里就成了有着京王线总部的高度经济成长期新城计划的中心街道之一,也就是一个人工都市。

这一点上《侧耳倾听》在吉卜力作品里算是比较特殊的。一般性的说到吉卜力作品,就能让人联想到里面人工都市都被刻画为了令人厌恶的对象,具有回归自然的主题的作品更是居多。而说到《侧耳倾听》,由于导演不是宫崎骏而是近藤喜文,内容和主题上可以说并不是很迎合传统意义上的吉卜力观众。作品中对于在丘陵上建造的人工街道和街道间穿插可见的田野的并置,与其说是以一种文明对立自然的形式呈现给观众,不如说是以一种共存的形式描绘了出来。

片中的街道被描绘得十分具有魅力,这种魅力事实上已经超越了这部电影制作的90年代前半当时、实际上已经沦为新住宅地旧址的圣迹樱丘的景色。对于甚至未能乘上泡沫经济浪潮的圣迹樱丘,曾经辉煌一时的对京王线的开发也已是60年代的事了。当时兴起的高级住宅地的建筑已经上了年岁,而作为曾经建设团地的契机的多摩新城到了90年代,也开始流淌着一股老朽化的气息。而这部作品描绘的就是,在这种新城计划的缺陷开始浮上纸面的时期里,生长哺育在这种地方的人们。也就是说,对于片中的雫和其他人来说,这种人工的街道才是属于她们的故乡。对于被这种环境所哺育的她们来说,郊外风景对于高架线和电线等人工要素的排斥是毫无意义的。而这些背景要素都是充满着女孩子的梦和愿望的柊葵的原作少女漫画中所不存在的,就跟片中将约翰丹佛的“Country Road”改写成主人公的“Concrete Road”一样,是属于吉卜力原创的“故乡的郊外”的主题。

新城对于喜欢自然的人来说,并不是什么好东西。而从现在来看,多摩新城的计划也说不上是成功,当初预想会有30万人在这里居住并通勤前往东京上班,连带周边城市会有上百万人居住规模的这个都市,最终却只住了20万人左右。而且经济不景气导致年轻人最后还是都回到了都心的东京都。这种走向在《侧耳倾听》所刻画的时代可以说是明者自明,制作方却恰恰选择了这种状况下的舞台。

而《侧耳倾听》最后一幕的舞台之所以会选择以“给水塔”作为背景,是因为这种给水塔遍布的风景正是这附近的建筑特色。原本街道就是应该建在水源供给方便的地方的。多摩新城不是自然发生的都市,所以就只能以从附近的利根川汲取水源的方式提供用水,而单纯采用汲取水的方式并不能提供稳定的水源供给,所以才会有那么多给水塔的存在。在只有这样费劲堆积水塔才能建立的街道聚集人口而成的城市展开的故事里,将给水塔这个地方作为中学生寄予青春思绪的象征,对于以尊敬自然的主题作为特征的吉卜力作品来说,不能不说是一种意味深长的反差。原来的吉卜力作品中都是将像是《龙猫》(1988)里的传说中的大树,或是神圣的地标之类的东西作为作品的中心场所。而《侧耳倾听》将水塔这种人工建筑作为作品中心的存在,可以说是暗示了街道是人工做的这个事实,也显示了泡沫经济结束后街道变得有点脱离时代的这个流向。

将《侧耳倾听》与前一年的《平成狸合战》(1994)进行对比也很有意思。《平成狸合战》也是同样将多摩新城、圣迹樱丘作为了舞台,然而作中却同时描绘了新城建设和狸猫们的战斗,明确提出了一个文明对抗自然的主题。作品最终的结局就是——狸猫们用变身术的妨碍未能成功,城市开发使得狸猫们被无情地赶向了森林——的一种流浪汉小说式的浪漫主义展开。而这样在紧接着下一部作品中又将同一个多摩新城计划描绘的无比美妙,也让人感到些许的讽刺意味。事实上《平成狸合战》的最后一个镜头

和《侧耳倾听》的第一个镜头

取的是同一个景的这个事实,也从一个侧面显现了这种强烈的连续性。

宫崎骏的郊外

将目光投向其它的吉卜力动画,就会发现基本上宫崎骏导演对于街道的看法和《侧耳倾听》是完全不同,也是十分阴暗的。

例如在《千与千寻》(2001)里,观众甚至可能会有一种“宫崎骏原来只能这么阴暗地刻画世界么?”的沉闷情愫。之所以这么说,是因为——就算《千与千寻》和《龙猫》的舞台都是将所泽和峡山丘陵作为舞台,把生活环境里的异界当做了描绘对象,《龙猫》里出现的是会帮助主人公寻找走失的妹妹,或者哪怕在梦中也会陪主人公玩的友好怪物;描绘了相似场景的《千与千寻》中存在的,却是对于孩子们来说既不愉快也不会伸手主动帮忙、只会“毫不讲理地”向主人公袭来的自然。而且后者也不像前者一样描绘出了美丽场景,而是以经历了泡沫经济的、伤痕累累的森林作为了主要的描绘对象。

单纯看《千与千寻》的住宅样式、街道规划以及和铁道沿线的距离感可以发现,它描绘的大概是以西武游乐场周边的地区为主要场景的峡山丘陵地带之类的、各处泡沫经济崩坏后的景色。而千寻一家搬到的新地方就是在泡沫时代的山上强行建造的、现在已经无人问津的驻在地,就在附近还有令人恶心的主题公园废墟等煞风景的景象。千寻的爸爸也就在这么交通不便的地方买了二手房搬了进来。可以说这就是一种充满了欲望的梦破碎后的形态了。

将《龙猫》里的同样场所描绘的如此阴暗,并且在结尾暗示出女主人公将要在这个地方继续住下去的这个昏暗未来的《千与千寻》,其故事本身虽然是属于一种女主人公夺回她的辉煌日常的英雄传记式内容,作品如此昏暗的舞台背景却不由得引人深思。因为这种舞台设定是得罪了日本当时住在那种地方的那一辈人的。

这样看来,在《千与千寻》一开始搬家的镜头里,只有千寻堵着气不高兴的镜头的理由也就不言自明了。而同样是以向着同一个地方前进的搬家镜头开始的《龙猫》中的皋月和梅却显得十分欢快。这样在宫崎骏导演的作品里对于同一场所所赋予的意义就完全反转了。

而且在《千与千寻》里,明确地描写出了一个作为“主题公园的废墟”这个异界入口的砂浆制的通道,千寻在片中满不情愿地穿过了这个通道。与此相对的,在《龙猫》里通向那个古风的家的入口则是由树木组成的通道,同时通往《龙猫》里大树的通道也是由树木组成的。这里也可以看到人工的通道和自然的通道的这么一组对比。

在车中满不情愿地拉长了脸的千寻所看到的世界,正是宫崎骏导演所看到的。这里描写出的就是一种时代的绝望感,一种浓缩了极为灰暗的历史观的日本现代史。而相对的,《侧耳倾听》给我们带来的是一种幸福的梦。背景给我们带来的,就是对于同一个时期的同一个场景的描绘,却能有如此不同印象的效果。

美丽的圣迹樱丘

回到《侧耳倾听》的舞台,其实之所以这部作品会取这个地点作为舞台,一个很现实的原因就是,宫崎骏、高田勳、以致于导演的近藤喜文原本所属的日本Animation这个动画制作公司的原址就在这里。这就好像京都动画在《轻音》(2009-2011)里以京都为舞台,P.A. WORKS在《True Tears》里以富山县为舞台,或者大量动画制作公司聚集的东京中央线沿线经常在动画中被描绘出来一样,而事实上就连《龙猫》和《千与千寻》中描绘的峡山丘陵周边地带,也是在宫崎骏曾经居住地的附近。另一面,在表现效果上,这种有很明显高低差的丘陵地带的坂道,也是方便在故事舞台变化的时候用俯瞰景色烘托气氛的。

说到背景的重要性,在动画制作过程中,采访外景地这个步骤对于动画的集团作业也是很有帮助的。画师并非人人都会对这个街道很熟悉,所以就需要拿采访外景时得到的照片作为设定资料来共有形象。而观众在看看通过这种外景采访而做出来的动画的时候,一种解读作品的方法就是去注意在这种共有形象的时候作品是如何取舍或者夸张和变更这些形象的细节。因为就像上文所述,背景给人物以至剧情带来的印象和效果是难以估量的。

上面说到圣迹樱丘在《侧耳倾听》里被描绘得比真实的原型还要美丽,然而事实上这种表现上的夸张和变形甚至可以改变观者的主观印象,将观众驱赶向原型地点。就算原型地点并没有片中描绘的那么美丽,看过该片受到片里影响的观察者却会因为一种代入感,看到的不再是单纯地堆叠了古老建筑和水塔的圣迹樱丘,而是仿佛和雫一起穿梭于人群中的圣迹樱丘——而这就是圣地巡礼的魔法了。

圣地巡礼的欲望

在《侧耳倾听》上映后,大量的圣地巡礼者涌向圣迹樱丘,甚至导致了本应由于房屋已有年月而一路走低的该地的房地产价不降反升。而与此相近的,本文文头提到的《幸运星》造成的鹫宫神社圣地化和《侧耳倾听》的现象存在哪些共性,又有何不同呢?首先,《幸运星》播出以后正月起三天内参拜鹫宫神社的人数与往年同期相比翻了七倍的现象应该是说与《侧耳倾听》同源的。

然而我们不难发现,与圣迹樱丘之于《侧耳倾听》不同,鹫宫神社除了每次OP里的镜头外并没有在《幸运星》里面有过太多的登场。于是,在表现手法和故事的相关方式,背景描写和这个场景的相关方式的必然性上,《侧耳倾听》和《幸运星》就是大相径庭的。那么这种不同又出自何处呢?

《幸运星》中的鹫宫神社基本上是属于举办祭典的地方,然而在《幸运星》播出后去鹫宫神社就会发现它与别的神社不同,会有大量的宅店和穿着cosplay打扮的人在走来走去,这就提供给这个神社以宅的新属性,方便了宅人在参拜的同时能够像在秋叶原似地聚集起来。同时,神社的停车场也方便了人的来往。就这样,之所以不是在《幸运星》中登场的车站也不是其中的学校,而是神社这个真正神圣的地方被粉丝们视为了圣地,是因为那里有可以聚集的场所,有可能成为社区的地方。

事实上《幸运星》原本就不是详细地描绘了背景的作品,所以在这个意义上,我们需要将《侧耳倾听》与《幸运星》完全分开看待。也就是说,吉卜力的背景表现是使用了在作品的表现上有使用必然性的场所,而《幸运星》中的鹫宫神社则是一个可以替换的场所。

《轻音》的魔法

京都动画制作的动画里除了《幸运星》,不可不提另外一个产出了圣地巡礼热潮的作品,那就是《轻音》了。前面已经提到《轻音》因为制作公司是在京都,所以选择了京都为主人公们日常高中生活的舞台原型。然而在修学旅行那话里,我们惊奇的发现旅行地点也是京都。这个京都是作品里作为固有名出现的京都,伴随了很多现实中京都实际存在的景点名出现在了其中。也就是说,在那一回里,我们的主人公们从京都出发又回到了京都,形成了一个现实和虚构相互重叠的、十分特殊的空间。同时在片中放课后Tea Time的《米饭是配菜》这首歌的歌词里的“我们不是关西人”这句也应证了,没有关西腔的主人公们不太可能是住在京都的。这些例子都从后设性的角度(定义参考:《银魂》好看在哪里? - Macro kuo 的回答)展示出,“原型的实际存在的地点”和“从这些地点创造出来的虚构的场所”是完全不同的这个事实。实际上就算是在外景仔细取景的作品里,一般也是通过连接组合各种现实中不连续的场所,来将作品中虚构的街道马赛克式地再构成的。只不过在《轻音》类的京都动画作品里,背景被描绘的非常稠密细致,让人能够清楚知道是以哪里为原型的。事实上,在网上也有为“在现实中锁定作品中背景原型”而倾注心血的这种消费形式。在这一点上,《轻音》系列作品的背景描绘细致度可以说是与《侧耳倾听》等的吉卜力动画相通的。然而,前者的背景特殊描绘方式和这种方式中存在的一种与现实的差异却是实际存在的。

与《幸运星》的例子不同,《轻音》背景的原型存在的这种特殊性和差异性在把学校这个圣地变成一个景点,使得原型的小学校免于拆除的命运,巡礼者便于聚集之外,更有通过这种马赛克式的再构建使得作品中的场所更为开放,便于将大多数观众的回忆代入故事舞台的作用。《轻音》的丰乡小学校的活动室的原型如今已真正地变成了具有魔力的朝圣地,剧中人物使用的高额吉他的原型被偷后会有粉丝寄送,在粉丝带着电风扇进入活动室的时候,会像作品中一样发生故障停止转动——这些都是《轻音》背景所带来的魔法。

《玉子市场》的背景

回顾了吉卜力和京都动画制作的动画的背景,让我们回到文头提到的、在现实中不可能存在的《玉子市场》的“兔子山商店街”,那么为什么登场人物们会被描绘得令人难以置信的和睦融融呢?秘密恐怕还是在这个背景的商店街里。

德国哲学家瓦尔特·本雅明在他的著作《Das Passagen-Werk》中将19世纪巴黎实际存在的拱顶街道定义成了“通过在这里信步游玩,就能够梦幻般地看到‘街道店面内所装饰和沉淀的历史’的空间”,从而拿这种拱顶街道与街道和室内相分离的商店比较。这里主要讲的是一种历史性,也就是说在拱形街道信步游玩的人们可以通过形象地象征了时代的店面看到延续到过去的梦。

象征了街道传统的、饼屋的奇异少女玉子很自然地融入了商店街这个环境。而之所以整个街道会被玉子的轻松氛围所影响,街道中的人不会有这种环境里应有的古风,大概是因为作为观众的我们是通过了玉子的视角在观察这个商店街。

从我们的视角看到的玉子,虽然在上下学、和朋友参加社团活动等的描写都属于京都动画从来的作品里描写了的日常的一部分,然而兔子山商店街就算对于玉子来说是属于她的日常的一部分,对于我们则是难以置信的异空间般的存在。这样把街道中的人们描绘得如此和睦融融,难道不恰恰是为了向我们传达这是象征了日本古老美好的过去时代的这个事实么?

也就是说,我们就像是闯入了兔子山商店街的游人,在这个从梦中映射出来的街道上信步而行,通过玉子的视点,看到了这个被形象化了的商店街曾经的姿态。《玉子市场》有意将这种构造制作了出来,而且让人感到是以本雅明的理论作为了基础。

例如在OP里,玉子打扮成了魔术师,从大礼帽里将那只鸟变出来,带领着整个街道的人们游行的这一幕。这只会说话的鸟就是玉子变出来的魔术,而梦一般的商店街也仿佛像是将这魔术的鸟形象化了的存在一般。我们观众也必定会跟在这个游行的队伍里前往梦的世界,而头上顶着鸟领队的玉子在这个队伍里反倒显得十分普通了。

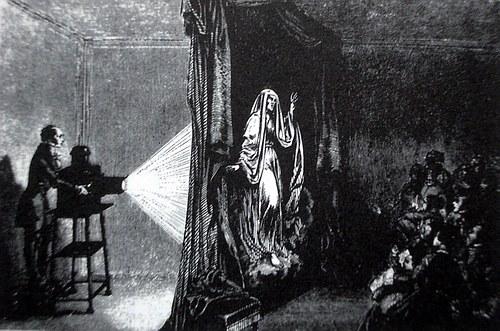

本雅明将拱顶街所映射出来的梦的空间称作为Fantasmagorie(即指投影仪所映射出来的幻象)。有趣的是,那只鸟也时不时从眼中投射出光线,映射出它自称原来主人的王子和故乡的影像。这种处处出现符合本雅明理论的地方,不能不让人在意。

虽然该片至笔者执笔此文时仅仅播映了3话,对于为了得出结论所需的信息还远远不足,但是从上文对于吉卜力和京都动画其他作品的分析来看,笔者想大胆做一个推测。笔者认为,在2011年3月的那场地震后,京都动画就日本社会在灾难里所体现出的互助的精神和现代社会在地震中所折射出的诸如留守老人、和近邻不交流等的特有问题,想通过这部动画唤醒人们记忆中的那个曾经左邻右舍关系亲密的时代。作为依据,一般原创动画从企划到播映需要差不多2年的时间,这和地震后到这部京都动画久违的原创动画的相隔期间基本相符。ED中玉子持紫苑花的形象也是通过紫苑花花语的“对远方的人(逝去的母亲,过去的日本)的追思”这个意义暗示主题。

这和动画考察1 那朵花初探 - 动画考察 - 知乎专栏里讲到的、使用插在空奶瓶里的紫苑花的描写是异曲同工的。

而从没有母亲的女主人公不仅不会郁郁不乐还能在街坊间相处融洽,自己家里有浴缸却总是和妹妹一起去公共浴池洗澡,自己的生日对于整个社区来说是一年的伊始之日,并且受到了全街的祝福的种种细节也都可以看出,在日本现实中以社团或家庭为单位的交往,在片中以玉子为中心被放大到了整个象征社会的街道里。而这种作品设计可以说是走出了京都动画至今作品中单纯描绘方便观众产生代入感、可以替代的例如学校等背景的路线,部分回归了吉卜力中的不可替代的背景的圣地路线,却又通过拱形街道这个道具让作品中的具有时代错位感的背景焕发出它独有的魅力,使观者不由得走上街头和左邻右舍打起招呼,也许这种趋势同时也将会对日本的街道经济复苏起到一臂之力。如果这一切成真,那么不得不说这将是动画背景给我们带来的新一轮的魔法了。

对于圣地巡礼,现在有个好消息。角川公司为了了解国内漫迷对此的需求,开展了一个问卷调查,更有十份幸运名额,五位免费参加日本旅游,另五位将赠送您喜欢的KADOKAWA作品的超值礼品(如:KADOKAWA作品的角色手办等)活动详情如下,喜欢圣地巡礼的你为了巡礼的更进一步普及,一定不要错过:

https://www.wenjuan.com/s/Nb2MJv (二维码自动识别)

点击以下地址开始简单答卷↓

日本动漫之旅88处圣地投稿专区想探访自己喜爱的动漫作品中,作为背景舞台的地方;想身临其境地感受,孕育出各种经典场面的景色如此这般,吸引众多动漫迷前去巡礼的景点,不知不觉地获得了动漫圣地这一称谓。KADOKAWA(角川)面向世界各地动漫粉丝,募集最为推荐的动漫圣地,并从中挑选出人气前列的88处圣地!!Privacy Policy

2. 主观原因引用曾经在如何评价09版《凉宫春日的忧郁》中的「漫无止境的八月」? - Macro kuo 的回答里也引用过的动画考察7 日常中的远景——用凉宫春日的“无尽的八月”来读《轻音少女》 - 动画考察 - 知乎专栏:

夏天的云、冷冷的雨、秋风的味道、伞上雨点的声音、春天柔软的土壤、夜里便利店给人安心的感觉、课后冷冰冰的空气、黑板擦的气味、夜里远处卡车传来的声音、骤雨里沥青的味道。

夏天的云、冷冷的雨、秋风的味道、伞上雨点的声音、春天柔软的土壤、夜里便利店给人安心的感觉、课后冷冰冰的空气、黑板擦的气味、夜里远处卡车传来的声音、骤雨里沥青的味道。

在新海诚的《星之声》里,升和美加子就像这样列举着日常生活里有价值的东西。在这种所谓的世界系作品(定义详见动画考察19 世界系作品的进化和堕落(最终兵器彼女,灼眼的夏娜,妖精的旋律))里,有着一种通过代入非日常的状况而反过来映现日常的价值的地方。对这种日常的价值不通过代入非日常的设定而进行直接的称赞的动画就大概就可以称其为日常系作品了。

如果说能像这样子找出世界系和日常系之间的联系的话,那么难道不也就可以在所谓的日常系作品中找出世界系的要素了么?也就是说,在日常系作品里,并不是只提示出了一种平淡无奇的风景,而是可以从中探出某种纵深感的。

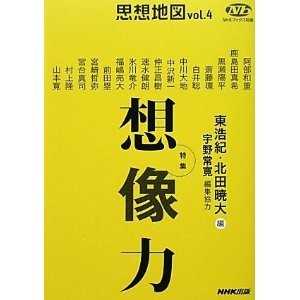

在日本著名哲学思想刊物《思想地图》的第四期里收录的座谈会《故事和动画的未来》里,可称为日常系的代表作的《轻音少女》被定位为“只描写了近景”的作品。而在对这部动画进行了定位的文字的前一段里,在动画里的对奇迹(这里的奇迹应该是指会发生难以置信的事,也就是非日常)的描写成了话题——如果说世界系是描绘了奇迹的话,这应该是因为作品里有着“向着不可能的东西的志向”或是“对于远处的东西的执着”。若这是世界系的方向的话,书中于是得出结论:从“作为后世界系的《轻音少女》”里是只能看得出“近景”的。

这里作为世界系的作品被具体提名的是《AIR》和《CLANNAD》这两部作品,此处值得注意的地方就是这两部作品和《轻音少女》一样是由京都动画制作出的动画的这一点。也就是说,如果将这里讨论的问题当做京都动画的作品倾向的变迁的问题来考虑的话,那么,以Key的游戏作为原作的动画作品和《轻音少女》间就变得有了一个巨大的鸿沟。

然而这是一个值得质疑的结论。难道说就不能将《轻音少女》当做跟《AIR》或《CLANNAD》相近的作品来考虑么?《轻音少女》里就没有描绘出奇迹么?(参考 动画考察23 透过“情念定型,奇迹和人偶”看Key社《AIR》和《Kanon》)就算能够承认京都动画的作品倾向里在起着某种变化,难道就不能以(近景和远景的区别之外的)别的方式来定位这种变化么?

如果说京都动画的目标是想要连接世界系和日常系,或者说在与世界系或日常系的这种标签不同的别的地方摸索着什么的话,那么就不能只拿Key原作的动画和《轻音少女》相比较,而也应该注意《凉宫春日的忧郁》和《幸运星》。

通过聚焦这些作品里世界系的要素是怎样被处理的这一点,我想就应该可以从《轻音少女》的风景里读出纵深感来了。换句话说,如果能通过将凉宫春日的“无尽的八月”作为日常系的翻版作品来看待的话,不就能显现出《轻音少女》的战略性了么?而这就是所谓的用“无尽的八月”来读《轻音少女》。

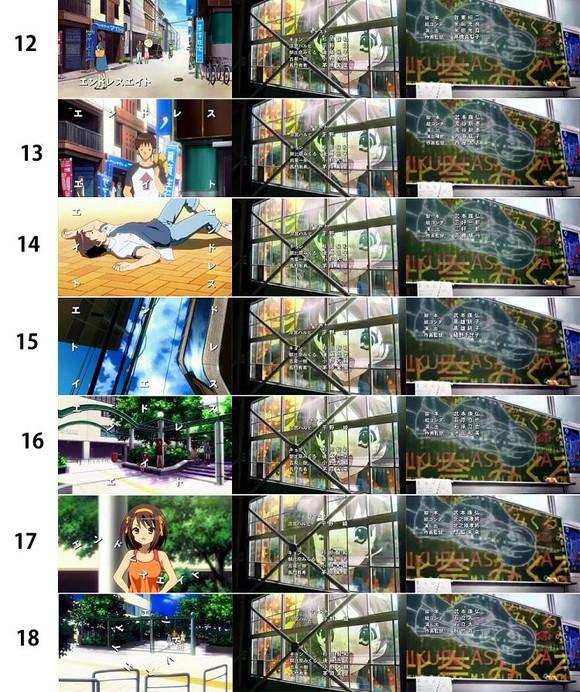

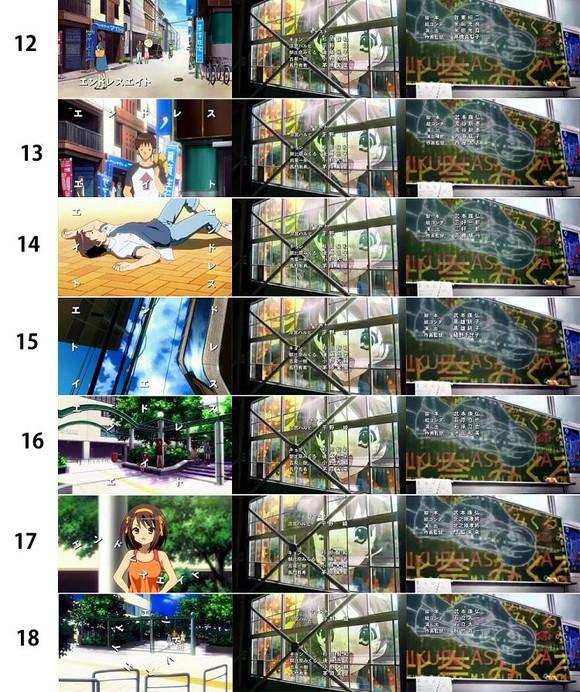

“无尽的八月” 作为日常的彼方的远景

2009年京都动画向动画《凉宫春日的忧郁》里追加了新的章节,重新进行了电视播映,这追加部分里的一章就是“无尽的八月”这个引起了众人议论的剧情了。这个章节描绘的是一种“暑假的最后两周重复了一万五千次以上”的事态。与原作里仅描绘了最后一次循环不同,动画里则采取了提取其中的八次,并将每一次都挨个动画化的形式。也就是说,2009年新版《凉宫春日的忧郁》就是一部将几乎同样的故事内容重复播映了八次而引起了众人议论纷纷(或者夸张一点就是“带来差评”)的作品。

那么原本《凉宫春日的忧郁》这个作品所描绘的又是什么呢?这部作品的主题简单说来,也就是如何才能将“从日常的游离”这种倾向性(说白了就是世界系这个倾向性)拉回日常,或者说,如何才能抗争所有的假想或假定来肯定现在活在这个世界里的事实(现世)。凉宫春日这个登场人物被赋予了能够改变这个世界本身的成立条件的能力。也就是说,只要她愿意,任何时候都能将这个世界改变为别的世界。尽管有着这种变更的可能性,在每个章节里,登场人物们却总是重新选择回到他们自己所最初存在的这个世界里。先是与这个世界保持一段距离,再回到这个世界的这种振幅,在这部作品里就成了一个再次赋予日常生活以价值的过程。

所谓的日常系作品则是以更为直接的方式给予日常价值。那就是,给予在日常生活的例行公事(烦冗)里会被错过的、或会被认为是没有价值的东西以新鲜的价值。《ARIA》的“这个街道是由奇迹做成的呢”这个台词就是典型,将平常看惯了的理所应当的东西看作是奇迹性事件的产物的这个视线就再次给予了日常生活以新的价值。

从这种观点来看,就可以说,《凉宫春日的忧郁》和《轻音少女》一样,都是描绘了同样主题的作品。在这类作品中,显然不会鼓励以世界的终结等的极限状况作为背景来探求世界系绝对不变的基准(“你”和“我”的合一),同时就像下文所能看到的,也不会埋没日常生活里具体人际关系的密切交流。这里想要达成的,就是一种从日常缓慢腾飞,再缓慢着陆于日常的轻盈感觉。京都动画的创作方向性就可以说是出自于想要将这种轻盈感(即以“风景”这种形式)描绘出来的欲望了。

《凉宫春日的忧郁》和《轻音少女》都是在上述平衡感下巧妙成立的作品,在这个意义上,因为作品是单纯描绘了无尽的日常生活的乐趣的,从而将《轻音少女》只是当做描写了近景的作品来分析的话,就会有很大的纰漏。

在“无尽的八月”里,可以说揭示了对于即将结束的愉快暑假的不安感,而这种不安感却反过来转化为一直不能结束的暑假,也就是以“几百年间都只是度过例行公事般参加暑假的各种活动的日子”这个恶梦的形式呈现了出来。相似的,PS系列的游戏《我的暑假》的BUG动画也是描绘了对于暑假的愉快日子将要结束的不安在一瞬间变成了恶梦这一过程的作品。这个描绘了在乡下的愉快却又悲伤的暑假生活的游戏作品本身是应该在8月31日结束的,如果进行某个特别的操作的话,就能触发8月32日这个不存在的日子。这恰恰就是与“无尽的八月”所描绘的一样,是一种暑假被延长的事态,而在影像面也是通过发生种种的BUG呈现出了一种好似恐怖作品的状态。于是,这里也可以说是巧妙地描绘了一种乌托邦式的世界的持续转化为了恶梦的事态。

在“无尽的八月”里,可以说揭示了对于即将结束的愉快暑假的不安感,而这种不安感却反过来转化为一直不能结束的暑假,也就是以“几百年间都只是度过例行公事般参加暑假的各种活动的日子”这个恶梦的形式呈现了出来。相似的,PS系列的游戏《我的暑假》的BUG动画也是描绘了对于暑假的愉快日子将要结束的不安在一瞬间变成了恶梦这一过程的作品。这个描绘了在乡下的愉快却又悲伤的暑假生活的游戏作品本身是应该在8月31日结束的,如果进行某个特别的操作的话,就能触发8月32日这个不存在的日子。这恰恰就是与“无尽的八月”所描绘的一样,是一种暑假被延长的事态,而在影像面也是通过发生种种的BUG呈现出了一种好似恐怖作品的状态。于是,这里也可以说是巧妙地描绘了一种乌托邦式的世界的持续转化为了恶梦的事态。

永无止尽的暑假是一个十分清晰明了的事例,若将它看作是对于日常的耽溺的话,那么在其中发生的事态就一定不是什么特别的东西。日常生活里特别的日子或活动可以说就算不是每天都有,也是定期有的,并且是年复一年地被周期性重复了的。而像这种将同样的活动重复上演的动画作品却是数不胜数的。也就是说,对于日常的耽溺就算不是以“无尽的八月”这种极端的形态,也是在非常多的作品里实际上演的。从这种观点考虑“无尽的八月”的话,这部作品所提出的就可以说是“到底怎样才能脱出(且以一种不完全游离于日常的形式)这种日常地狱(交流地狱)”这个问题。

而“无尽的八月”所描绘的风景就含有对于这种脱出口的暗示。也就是第四次(第15话)的“无尽的八月”里所描绘的一种完全的远景。在这一次里,作为象征形象的积雨云和飞机模型数次登场。这种积雨云和飞机所想表达的,说白了也就是像“在远处的东西”、“远方”、“不是这里的某个地方”之类的形象了。在这一次的“无尽的八月”里,有着阿虚数次抬头注视积雨云和飞机的场面。在这个场面里,就可以说阿虚是在注视着这永无止尽的日常无限地狱的彼方了。

这种将向外的志向形象化了的作品群大概就可以被称为世界系了,可以说这种远景被描绘在了至今的各种各样的动画作品当中。举比较明显的例子的话,就可以提到新海诚的名字。新海的作品里有《云之彼端,约束之地》这部动画,

正像这个标题所显示的一样,彼方是被当作存在于“云的彼端”的。而作品中的这个彼方则是以“在被分割统治了的日本的彼岸——北海道建设中的巨大的塔”的形式显示了出来。之所以这座塔起到了作为远景的作用,是因为它在这部作品里是仿佛染在日常生活的风景内侧的斑影一般,一直出现在天空的背景当中的。在作为风景的内侧的同时,也是起到了指示彼端的指标作用,而这就是在日常中的远景了。

如果更进一步试着将新海诚靠近“无尽的八月”的话,就会发现新海诚初期的短篇作品中有着一部《远方世界》。这部仅仅一分半长的作品里提示出的问题也是,不是这里的别的世界,或是这个世界外存在的“远方世界”,而片中就有模型飞机和鸟登场作为暗示向着这种世界飞翔的主题。

模型飞机和鸟能够飞往不是这里的别的世界,然而短篇作品里出现的一对情侣却只能扎根地面行走。这景象就仿佛在弗洛伊德的《超越唯乐原则》的最后被引用的哈里里的那句“若不能飞,拖着脚也要走下去”的诗一般。

《AIR》的那首著名的主题歌《鸟之诗》就是暗示这种远景的代表性的歌了。歌词中的那句“逝去的航迹云”就很具有象征意义。彼方本身是不可能直接出现,而是被某种具体的物件代理,以存在于远处的东西的形式显现出来的。作为这种远方的观念,“逝去的航迹云”就可以说成是最为合适的表现。

在“无尽的八月”里,亦或是在世界系的诸多作品中,有一种怀旧视线持续注视着作为“此时此地的日常的出口”的“远方世界”。为何说是怀旧的呢?这是因为这种视线里孕育出了“现在自己所在的地点”和“过去自己曾在的地点”之间距离的远度的概念。“无尽的八月”里有的却是一种逆转了这种怀旧视线、不再注视远方而是从远方注视现实的视线。这就是长门有希的视线,即一种观测并数着N次被再度重复的现实的超越者的视线。

“无尽的八月”的解决(出口)可以说正是通过获得这种超越性的视线而得来的。日常地狱的出口并不是通过实际地前往与此不同的“远方世界”而找出的,而是通过意识到这里重复发生的事件间哪怕是最为细小的差异,以及概率论式的偶然而带来的一次性的自觉才导出的出口。这种解决,也就是指的注视着彼方的同时也停留在日常的这种状态,某种意义上就可以看成是接受了充实的日常生活的终结(暑假的结束)的行为。而这就是“无尽的八月”的出口了。

一方面有一种想要让愉快的暑假一直持续下去的想法。然而另一方面,这种愉快的暑假持续个将近六百年的话,恐怕也就是地狱了吧。这里存在着相反的两种想法——想永远让这种美妙的日子持续下去,却又想从这种日常地狱中脱出。这里我们所应该注目的就是,所谓的日常系作品对于这种内心纠葛是给予的一种怎样的出口的。也就是说,在日常系作品中,有必要将能否发现这种“想从当前的日常中脱出的朝向彼方”的欲望(或者能否发现一种“想从各种社会性交流关系中脱出”的欲望)看成是问题点。就算是在看上去只是在单纯描绘充实的日子的日常系作品中,也是暗藏着孤独的问题或是对于彼方的视线的主题的。接下来让我们通过动画《加奈日记》来揭示这个事实。

《加奈日记》 作为日常系的内面的孤独

《加奈日记》,首先可以说,在原作是在杂志“まんがタイムきららMAX”里连载的这一点上,与《轻音少女》一样(《轻音少女》是在杂志“まんがタイムきらら”里连载的),是将所谓的萌系四格漫画、日常系四格漫画动画化了的作品。然而,动画版《加奈日记》是从与这种日常萌系四格漫画的印象稍许不同的观点出发,而被制作出来的动画。在这一点上,也是在网络上一部分人当中引起了骚动的作品。

动画版的《加奈日记》为何那么特别呢?论及这一点的文章有很多,其中有代表性的就像其标题的“《轻音少女》是描绘了‘伙伴’,而《加奈日记》是描绘的‘孤独’”一般,在文中将《加奈日记》与前一季播映了的《轻音少女》相比较,并最终定义《加奈日记》是描写了孤独的作品。