电影《洛丽塔》相较原著,表现如何?

在国内上高中时候写的答案,现在要改一个观点。

与未成年人 尤其是12-14岁发生性关系是非法的 对未成年人来说非常不公平。 当然我一直都认为这是一部蛮感人的作品,当时认为洛自私实际上h也很自私,利用一个未成年女孩的身体来修复重现一个多年前的情节。感人的地方可能在于这种不道德的,可悲的不得回应的但是浓烈的情感吧。

现在觉得不是爱情。个人认为是一个没有成功渡过的情节,总想着要重现它再实现当时未实现的种种。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

看完原著之前看过两个电影。没看过书的时候黑白片理解不了亨杀奎的动机和心态,女主角的确是更美,奎也比较贴切我想象中的样子,可是后来的那部的洛确实更符合原著中褐色金色的色泽感。黑白的对性的暗示太隐晦没看过书可以说根本让人不得要领。彩色的感觉会好很多。看的彩色版本好像被切了一点,在lanadelrey 的Lolita mv里看到一些没看到的,确实洛的感觉很还原书啊。彩色的亨也好看一点,英俊和虚弱也像书中所说,而黑白版明明就是病弱。黑白的电影还省去了亨的童年恋人安娜贝尔,但是彩色电影讲安娜贝尔的部分个人感觉不太对。

原著非常非常感人。简直是震撼。大大超出意料。本来就不是个猥亵的故事,所有真诚的爱情都应该被尊重。

库布里克的洛丽塔是库老职业生涯中很平淡的一部作品

里面的最大亮点,

一是配角彼得·塞勒斯的顶级演出,把原著中那种带血味的黑色幽默完全表现出来了。

二是里面的插曲Lolita—ya ya太贴近原著充斥情欲和黑色幽默的气氛了

大部分人都说电影不好,我当然不同意,但是也不能忤逆人民群众的执意啊!为了不引起众怒,我只说电影的一点好吧。这个好也仅仅是基于1997年版本的《洛丽塔》。说的不好,还请大家见谅,要喷当然可以在评论区喷,我陪你们喷。

这一点就是电影和原作都是执着于细节。

我只给一个证明,就是小说和电影中都出现的小小的dog(狗)这一细节。

在《洛丽塔》原著中,汉伯特为了写作去了一个新英格兰的乡村小镇,结果去阴差阳错的来到了海兹太太的房子。当他乘车来到‘洛恩街时车子来了一个大转弯,差点从一只好管闲事的狗身上碾过去(这些狗总是躺在那里等着骑车来)’。这里好管闲事的狗原文中是“a meddlesome suburban dog”。“suburban”这个词字面意思是“郊区的,市郊的”,在这里这只狗就是海兹太太的象征,因为“suburban”特指那些土气,缺少变化的郊区。

而海兹太太也是“只关心物质生活,只相信传统道德”的人。

看过原著的人相信也记得纳博科夫对于海兹太太居所的描写:她属于那么一种女性……。

在电影中是什么样子的呢?

是跑出来一只小狗,是一只白色毛发的卷毛狗。

这就与原著完全不同了。不知道大家看电影的时候有没有注意呢?这里的狗一定不是导演在改编的时候的误笔。我认为这只小狗是只的那个小妖精洛丽塔,因为接下来的走向也是洛丽塔引诱汉伯特的。

然后是小说中的二部十四章:汉伯特发现自己对洛丽塔的占有出现了危机,因为他发现洛丽塔喜欢上了剧作家奎尔梯,在他们爆发冲突后洛丽塔赌气跑出公寓,汉伯特追出公寓,冒雨寻找洛丽塔。

在电影中是怎么处理的呢?

电影中心中恐慌的汉伯特跌跌撞撞的穿过黝黑的街巷,雨雾中看不到洛丽塔,穿过临街的巷子的时候,突然窜出来一只凶恶的黑狗,冲着他狂吠。

小说中的那只“宠物”在这里变成了一只黑狗。小说中莱斯特小姐带着自己的宠物漫步,那汉伯特的“宠物”洛丽塔呢?小说在这里的描写非常传神,汉伯特内心的细微情感完全画面化。那为什么电影中这里变成了一只黑狗呢?

在春意潮湿的晚上一只黑狗向着汉伯特狂吠,作为观众的我们不仅可以体会到汉伯特内心的恐慌,同时还会让我们想起那个在剧场排练时总是在暗处的剧作家奎尔梯。在这里这只狗指代的就是奎尔梯。

多年之后,失踪的洛丽塔写信向汉伯特求救,汉伯特驱车前往后“…从房后跑出来一只无可形容的杂种狗,惊奇地停住脚步,而后开始向我温厚地吠叫着,它的眼睛眯成一条缝,粗糙的腹部沾满泥泞…”。这只形象糟糕的狗和洛丽塔一起出现了多次,纳博科夫用的词是“cur”,英语中是只一种脾气暴躁的杂种狗,也有废物的意思。纳博科夫在这里描写那只杂种狗,其实是以作者的视角来描写当时的洛丽塔。

电影在这一幕中当然也出现了狗:

就是这只“梅丽”。温顺而凌乱,让人不禁想起电影刚开始的时候那只活蹦乱跳的小狗。

原作中出现的这三次狗,电影中也出现。可见导演是有认真研读过纳博科夫的《洛丽塔》的。

不论是《洛丽塔》还是《洛丽塔》中,狗的形象都不是随意出现的,这些细微之处是作品在生活的基础之上又完美于生活,这就是一部作品的伟大之处。

电影中小狗在车窗上汪汪叫的时候就打破了“suburban”那种迂腐气质,带来了一种惊喜。这是一个引子。当汉伯特来到花园的时候:

“她们真美,真美,真美!”

这就是惊喜所在,心有地狱的汉伯特在这里发现少年时代死去的安娜贝尔。

多么意外。

而当汉伯特在寻找洛丽塔的时候,那只黑狗的狂吠让他措手不及,也埋下了后来的故事发展线索。

当多年后,汉伯特来到了洛丽塔生活的“垃圾堆和阴沟,以及虫蛆孽生的菜园”的令人“沮丧的地区”的时候,她看到的洛丽塔是:

…她怀孕的大肚子已经非常明显…(脸)苍白而削进去,裸着的小腿和胳膊失去了原来的那种棕褐色,把毳毛都映出来…

而这时候出现的那只杂种狗不正是当时的洛丽塔吗?温顺,却也没有生气。

狗在书中和电影中使整个故事的表现效果得到增强。

这些具体而微的细节会把我们带入艺术的眩晕之中,白色小狗把汉伯特带入看到洛丽塔的狂喜中,又脏又乱的杂种狗让人感慨洛丽塔的凋零。

一部作品缺少细节,作品的神灵就会消失,而伟大的人会让自己的作品统治全部细节,仿佛我们不管从什么角度看都可以看到“神”的光泽。

所以说谁创造的艺术世界,谁就是他真正的国王。

所以说电影相较于原作同样优秀,我们总要保持一颗敬畏心,因为你无法保证自己看到钻石的每一处光泽。

同时留一个彩蛋。在《包法利夫人》中同样有狗的形象。

反正…97版电影中段,Lolita坐在男主腿上一边看连环画一边摇啊摇,男主坐在摇椅上看报纸,摩擦摩擦…镜头渐渐上移,一只苍蝇嗡嗡落在连环画上…屋顶的吊扇慢慢转动…Lolita扬起脸庞,开始微微地娇喘。我能说…连我都看硬了么。

逃…

Aug 28 2017

不谈建筑(微信号:BosssQian)

———————————————————————————————————————————

如何评价库布里克的电影《洛丽塔》?

这是个很大的题,很难回答,这里简单的从四个方面分析一下。

0. 洛丽塔故事的简介

1.《洛丽塔》原著

2.导演库布里克

3. 电影对于原著的改编

PART 0 洛丽塔故事简介

———————————————————————————————————————————

《洛丽塔》的故事早已众所周知了,原著是这样的:

一位来自欧洲的中年男子亨伯特·亨伯特,因为少年时与14岁少女安娜贝儿发生了恋情,在她早逝之后亨伯特就开始着迷于“小仙女”(9到14岁的小女孩)。当他见到女房东夏洛特·黑兹的12岁女儿洛丽塔时,不可自拔地想要亲近她,为此他先成为黑兹家的房客,然后娶了黑兹太太为妻。当这位女房东发现亨伯特的秘密后,狂怒中跑到街上被汽车撞死。亨伯特作为继父从夏令营接走了洛丽塔,开始环游美国。亨伯特用零用钱、漂亮衣物来控制洛丽塔,而洛丽塔用她的引诱和谎言虚与委蛇,最终在旅行途中跟着一个叫奎尔蒂的男人走了。数年后,亨伯特找到了已经嫁作人妇并且怀孕的洛丽塔,继而找到奎尔蒂,枪杀了他。

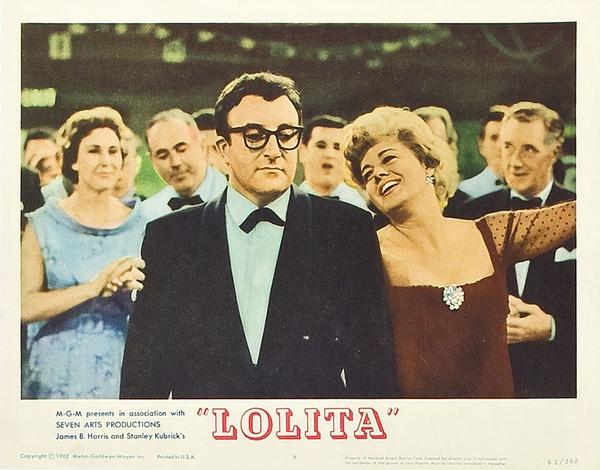

图:洛丽塔

选这个题最初是因为只是想更深入了解一下“全类型”备受争议的导演库布里克。并没有考虑太多社会问题和价值观。不过也可想而知这个话题在1962年的美国是多受争议,即使是现在,我也不认为中国电影市场能接受这样的话题。

而关于库布里克是谁呢?

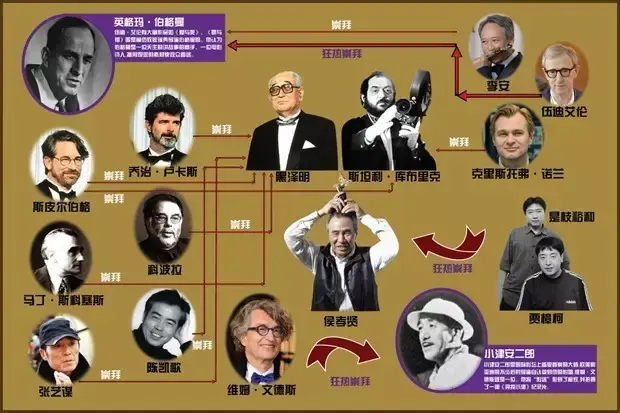

图:电影名导关系图

我借用网上的一张图解,虽然并不全面,但也足够表现库布里克在电影届的地位了。

很明显,斯皮尔伯格和诺兰对其都是保持崇拜的态度。

著名作品有《斯巴达克司》(1960),《2001 太空漫步》(1968),《发条橙》(1971),《闪灵》(1980)。

图:2001:太空漫步

而库布里克1968年的的《2001:太空漫步》,为之后所有的太空片奠定了基础。1968年,一个电视都还没普及的年代。50年前,库布里克就开始在探索宇宙的终端,人类的起源了。这是一部必须致敬的电影。即使你没看过《2001:太空漫步》,诺兰的《星际穿越》想必大家都看过,星际穿越基本上就是对前者致敬,同时加上了最新电影技术的一部诚意之作。

美国著名电影杂志《好莱坞报道》在全世界500位导演中评出40位“最有影响力”的导演,库布里克排名第五。

而洛丽塔这部小说虽然备受争议,但是1962年的洛丽塔电影(黑白电影)本身却是库布里克最传统,争议最少的电影了。在1997年洛丽塔又再次被翻拍。

PART I《洛丽塔》原著

———————————————————————————————————————————

《洛丽塔》原著小说是俄罗斯裔美国作家弗拉基米尔·纳博科夫用英语书写的成名小说。小说《洛丽塔》出版后,即成经典,被认为是二十世纪文坛最有名的一部和极具争议的作品。Lolita也进入了流行文化之中来描述性早熟的女孩。小说在1923年至2005年间位于时代杂志百大英文小说之中。

而关于原著作者纳博科夫,有趣,毒舌,恃才傲物,还是个蝴蝶专家。鉴于我的一知半解,特地去拜读了纳博科夫访谈录《独抒己见》,下面是其中的面对媒体时的一些回答:海明威是“为小子们写书的作家”;泰戈尔“好笑”而“荒唐”;庞德是个伪君子;佛洛依德干脆就是个走江湖卖假药的···

您如何面对生活的磨难?答:每天上午洗澡和早餐前刮脸,以便随时远走高飞。

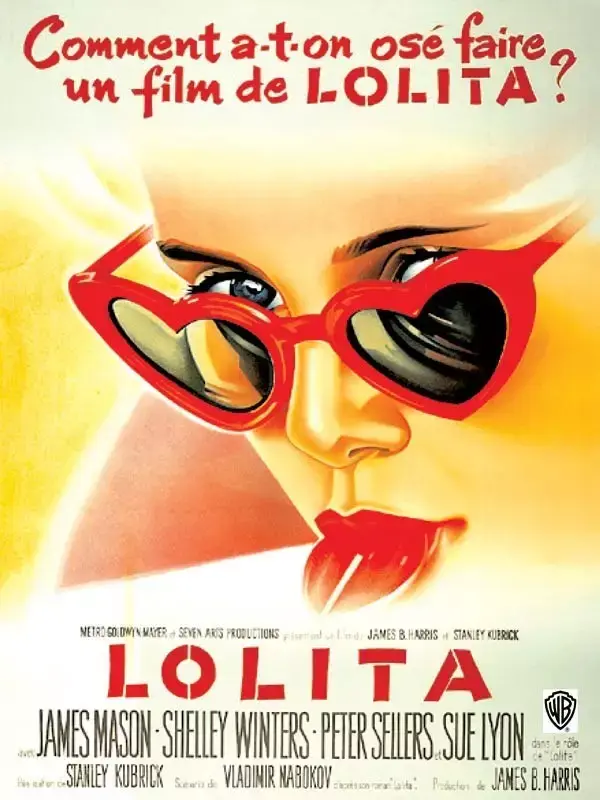

图:洛丽塔

有个问题提到了洛丽塔小说的灵感来源,个人认为非常无厘头洛丽塔有着怎样的创作过程?答:她很久以前就诞生了,那是在1939年的巴黎,或者1940年初······我能回想起的是,最初的灵感来自于一个多少有些神秘的报章故事,我想这是在《巴黎晚报》上读到的。巴黎动物园的一只大猩猩,经过科学家数月的训练,最终用炭笔画出了动物的第一张图画,这张素描印在了报纸上,画的是这个可怜的生物所居住的笼子的栅栏。

而洛丽塔这部是小说中值得注意的是:主要人物是不可靠叙述者,一个37或38岁名为亨伯特·亨伯特的中年男子疯狂地爱上了12岁的名为多洛蕾丝的女孩,并在成为她的继父后有了性方面的介入。“洛丽塔”一名是亨伯特对多洛蕾丝的个人称呼。

我看的版本是主万翻译的版本,粗糙的看到第二部分的的开头,大概是一半多一点的位置,一再的拖延症发作,下面的评论也就仅仅针对我已经看完的部分。

按照作者纳博科夫的要求,“一个优秀的读者应该有想象力、有记性、有字典、还要有一些艺术感。”而我绝对是一个肤浅的读者。

图:洛丽塔

我这里引用一段当亨伯特第一次见到洛丽塔时的描写,我觉得非常有诱惑力穿过饭厅的时候我仍跟在黑兹太太后面,突然眼前出现了一片苍翠——“这是外面的门廊,”在前面给我领路的那个女人大声说。接着,事先没有一点预兆,我心底便涌起一片蓝色的海浪。在布满阳光的一个草甸上,半光着身子,跪着转过身来的,正是从黑眼镜上面瞅着我的我那里维埃拉的情人······虽然我披着成年人的伪装(一个电影界里高大英俊、富有魅力的男子形体)从她身旁走过,但我空虚的灵魂却设法把她的鲜明艳丽的姿色全都吸收进去,又拿每个细微之处去和我死去的小新娘的容貌核对比照。当然,过了一会儿工夫,她,这个nouvelle,这个洛丽塔,我的洛丽塔,就完全超越了她的原型。我想强调的是,我对她的发现不过是在我饱受痛苦的过去“海边那个小公国”的必然后果。在这两件事之间的一切不过是一系列的摸索和失误,以及虚假的欢乐萌芽······“这是我的洛,”她说,“这些是我的百合花。”“噢,”我说,“噢,看上去很美,很美,很美!”

美国名利场杂志(Vanity Fair) 是这么评价洛丽塔原著的:'The only love story of our century'

图:洛丽塔

根据我已经看完的一半多的内容呢,对小说,我的个人感受是,

文笔细腻,内心戏满分,情色戏满分。文质彬彬的亨伯特即使内心世界扭曲,但是基于他不幸的初恋阴影,仍然让人对他充满同情。我甚至非常赞同小说中提到的“哎呀,我完全知道,只要我用手指打个榧子,就可以得到我想要的随便哪个成年女人”。亨伯特是知道自己有罪的,他也想丢弃那危险的欲念。因此在遇到黑兹太太前,他还有过一段婚姻。“为了自身的安全,我决定结婚。我想,有规律的作息时间、家里做的三餐、婚姻的种种习俗····即便不能涤除我那丢脸的、危险的欲念,至少也许能帮我将这些欲念加以平和的控制”。但是太太的出轨让他偶然的遇到了洛丽塔,让他意识到他需要洛丽塔。在旅途的后半场,亨伯特对于洛丽塔已经是一种偏执的禁锢了。少女洛丽塔并没有诱惑亨伯特,她既不是一个没有发育的毫无魅力的幼女,又不是已经成熟地懂得运用自己的魅力的熟女,是个名副其实的“小仙女”。有太多的少女是洛丽塔的样子,只是她们并没有遇到亨伯特。洛丽塔遇上亨伯特是她的不幸,并不是她的过错。

社会环境对于年龄的态度与于生理成熟的矛盾。原著第一部分的结尾是这么写的“在勒平维尔那个欢乐的市镇上,我给她买了四本连环画、一盒糖果、一盒卫生巾、两罐可口可乐、一套修指甲的用具···” 一盒卫生巾的暗示直接把生理成熟和社会成熟的认可两者的矛盾推到读者眼前。

PART II 导演库布里克

———————————————————————————————————————————

图:库布里克自拍照

库布里克之于电影,就像梵高之于绘画

库布里克每一次电影上映都会引起非议,喜欢他的跟讨厌他的人一样多。

如果能类比话,我个人认为是扎哈之于建筑。(至少在备受争议方面 ( ̄_, ̄ ) )

跟黑泽明的健谈不同,关于库布里克的访谈很少。

他非常注重隐私,避开大众媒体,是个强烈保护自己生活的人。

图:书《Love and Death in Kubrick》

所以本文中库布里克的了解,主要是两个来源

纪录片《斯坦利·库布里克:电影认识2001》书《Love and Death in Kubrick》

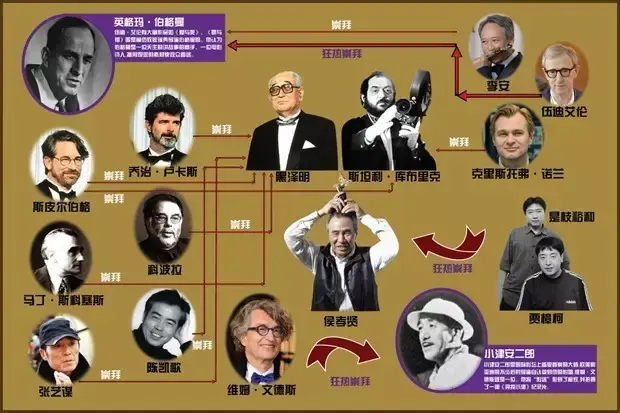

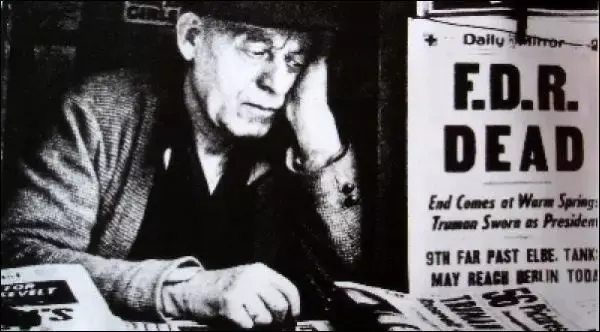

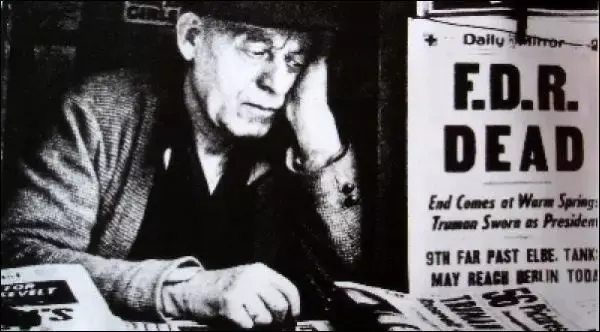

2.1 摄影师转行导演

库布里克13岁生日时,父亲送给他一部相机。1945年4月的一天,17岁的库布里克挂着相机在纽约的街头游荡。街角报摊的一位老人吸引了这位年轻摄影师的目光。那天刚好是罗斯福总统去世的日子,老人用手托脸,目光凝重地注视着眼前的报纸,新闻头条写着“罗斯福逝世”。库布里克敏锐地捕捉到了这一幕,按下快门,让一瞬间的悲伤成为永恒。

图:库布里克成名作

这张照片也让库布里克成为了一名真正的摄影师。从17岁到21岁,库布里克为《展望》杂志拍摄了数千张照片,用镜头记录下上世纪40年代大都会纽约在浮华与黑暗之下涌动的真实。

技巧上来说,由摄影师转导演,这让库布里克对于镜头的了解比一般导演更深入,在技术和艺术方面也他的电影有自己独特的 “Signature”。对光线的考究运用,呼之欲出的戏剧张力,以及略显黑暗系的悬疑氛围。或许是广角镜头的使用,视野的深度,或许是一丝不苟的取景构图,精确的剪辑,又或许是声音的使用,Mise-en-scène场面调度的精确运用。

正是这些所有元素融合在一起,当你在欣赏电影的时候,不管库布里克拍什么题材,你都不会怀疑 “这是库布里克的电影吗?”。

2.2 电影叙事性的探索

对库布里克来说,找到他想要的能够电影化的好故事是最困难的部分。

Finding a story which will make a film is a little like finding the right girl. It's going very hard to say how you do it, or when you're going to do it.A very good plot is a minor miracle.The hardest part for me is finding the story... Just as actors have nightmares that they'll never get another part, I have a recurring fear that I'll never find another story I like well enough wo film.找到一个可以拍成电影的故事有点像找到那个“the one"。很难说要怎么去做,或者是什么时候去做。遇到一个非常好的故事是小小的奇迹。最困难的部分对我来说就是找到想拍的故事···就像演员做噩梦,梦到他们永远不能演到点儿,我反复出现的恐惧就是我会永远找到不下一个足够好到能够电影化的故事。

图:发条橙

库布里克的电影题材虽然都很劲爆,但是撇开故事情节,电影本身都很传统,都是线性叙述故事。他对于电影的叙事性有着潜在的热爱。

I think the best plot is no apparent plot. I like a slow start, the start gets under the audience's skin and involves them so that they can appreciate grace notes and soft tones and don't have to be pounded over the head with plot points and suspense hooks.我认为最好的情节是不显而易见的情节。我喜欢慢节奏的开场,开场在观众的皮肤下开始,包含他们,让他们能够欣赏优雅的札记和轻柔的声音,而不是被情节点和悬疑吊着。

与黑泽明,诺兰这类的原创剧本导演不同,库布里克没有自己写故事的能力,虽然我个人偏爱自己创作剧本的导演,但是库布里克在原创方面仍然有他值得尊敬的地方。他有走出自己的舒适空间,不断研究如何将文字故事电影化,不断探索新方法。

鉴于我并没有看完库布里克全部都电影,这里借用《Love and Death in Kubrick》一书中的一段举例分析:

For example, the concept of narrative as dream in Eye Wide Shut, the deliberate fracturing of narrative inFull Metal Jacket, what at least appeared to be a deliberate use of Vladimir Propp's formalist/structuralist ideas of narrative and the folktale in The Shining, the unreliable narrator in Barry Lyndon deliberately disclosing dramatic narrative detail to dispel narrative tension, the use of first-person villain as protagonist in A Clockwork Orange, the virtuoso use of narrative ellipsis in 2001: A Space Odyssey, and so on.比如,在大开眼界中,把梦作为叙述概念;在金甲部队中,特意的片段叙述;在闪灵中,应用形式主义或者解构主义来叙述;在巴里·林登中,不可靠的叙述者故意泄漏的戏剧化的叙述细节,从而驱散叙事的紧张;在发条橙中,第一视角坏人作为叙事主人公; 在2001太空漫游中,省略叙事的虚拟使用,等等。

图:洛丽塔

2.3 对于人性的关注

从题材上看,库布里克对于俄狄浦斯情节(恋母情结)是使用非常多,一个独生的孩子,失职的父母,他们之间复杂的性关系。在洛丽塔和巴里·林登中,都缺少了父亲的出现。父亲的角色在库布里克的电影中往往都被弱化或者不必须。比如在发条橙中,男主Alex的父亲就是完全无效的,几乎不是一个完整可信的角色。

2.4 画外音

库布里克生在在一个广播盛行的时代,那时电视还未发明。广播在当时是具有文化信息的媒介。在他的很多电影中都很运用了画外音的元素来说明剧情,画外音的使用有一定的争议,库布里克自己是这么说的。

There is an old screen adage, that says if you have to use voice-over it means there's something wrong with your script. I am quite sure this is not ture有个古老的荧幕格言,说的是如果你使用了画外音,这就说明你的剧本有问题。我很肯定这不是真的。

ps: 我对这点不赞同,能用画面说清楚的为什么要用画外音呢?

图:洛丽塔

2.5 艺术与商业

同时,库布里克也是为数不多,能够在好莱商人坞体系下仍然能完成艺术追求的导演之一。库布里克作为艺术家成功的同时,也不能忽略他作为成功的商人。

这是不能被忽略的一点,电影作为艺术和文化的融合,电影制作很大程度上的一个商业体系,但又跟直白的资本积累有一点区别。库布里克对于电影产业链的精确的理解和他作为艺术家的直觉一并构成了他所拍摄的电影。虽然跟艺术家谈钱常常令人不齿,实际上这是个很令人敬佩的点。

PART III 电影之于原著的改编

———————————————————————————————————————————

这部电影的编剧是由原著作者纳博科夫写的。能够请到原作者来做编剧,听起来是个重现原著的好方法。

对于文学电影,著名电影评论家米歇尔·西蒙(Michel Ciment)说过,Your fisrt responsibility in writing a screen play is to pay the closet possible attention to the author's idea and make sure you really understand what he has written and why he has written it ... The next thing is to make sure that the story survives the selection and compression which has to occur in order to tell it in a maximum of three hours, and perfectably two.你些剧本的第一职责是真正了解作者的意图,确保你真的理解他写了什么,以及他为什么写它... 下一步才是确保故事在被筛选压缩之后的完整性,能够在三小时最好是两小时内讲清楚。

图:库布里克

实际上库布里克一直不是传统老实地拍原著,很少用电影来真实渲染一个文学故事。在我看来,库布里克对于编剧,更需要的只是“纳博科夫”的名字,来保证他商业上的成功。一定程度上说,洛丽塔是库布里克唯一一部没有参与剧本的电影,但是这有可能是他投入剧本创作最多的一次。

即使是剧本经过修改,纳博科夫对于电影的评价仍然颇高。

在《独抒己见》中,纳博科夫这么回答道,

《花花公子》(1964)年的访谈

您对这部电影满意吗?答:我认为这部电影绝对是一流的。四个主要演员也值得高度肯定···虽然我必须指出,我与实际拍摄无关。如果我参与拍摄,我就会坚持强调某些在电影中没有得到强调的东西——比如他们住过不同的汽车旅馆。我所做的是写了电影剧本,其中大部分被库布里克采用了,那些“稀释”,如果确实存在的话,也并不来自我的洒水器。

总结来说,电影跟原著有这么几点不同,

1. 影没有交代男主亨伯特的初恋对其造成的影响

缺少了对男主亨伯特初恋对其的影响,这很大程度篡改了故事本身。没有了这个先决条件,这就减少了观众对于男主的同情心和理解。实际上亨伯特是个被过去的阴影所笼罩走不出心灵创伤的人物设定。

2. 女主洛丽塔的年龄由12岁改成14岁

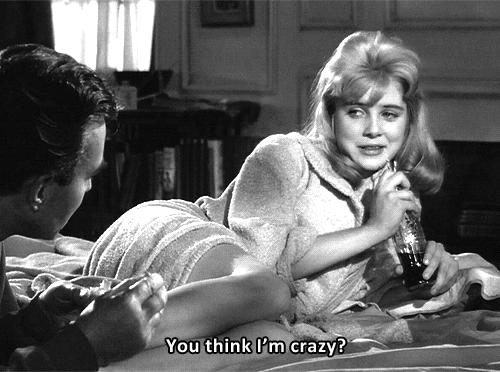

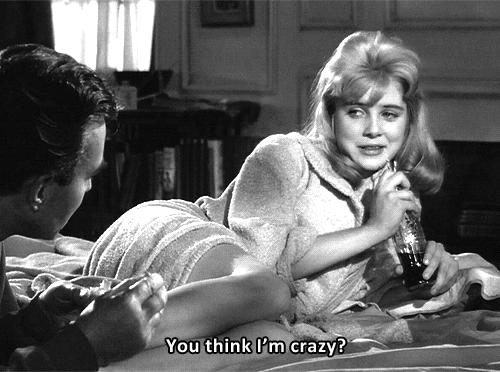

电影的女主的饰演者实际年龄是14岁,其实跟原著12虽没有差太多。但Richard Corliss 甚至非常毒舌的评价库布里克的洛丽塔是“a nymphet emeritus",即“光荣退休的小仙女”。其实重要的不是女演员的实际年龄,而是她在荧幕上呈现的年龄。至少在荧幕上,女主看起来是个发育成熟的17岁妙龄少女。这极大地影响了观众的感受,原著中亨伯特对于年龄伦理的内心挣扎变淡了,仿佛他对洛丽塔的爱情成了可以接受的范围内。

图:洛丽塔

3.电影开场先交代枪杀,然后再闪回故事的开端

这个导致电影的结构和氛围从开场就不一样。观众从开场就被告知这是给悲剧结尾的故事,而不是像原著一样娓娓道来,让你对故事的结局充满好奇。

4. 故事中奎尔特的戏份被加强

电影中奎尔第的戏原著中都有,但是因为电影的浓缩,加强了亨伯特与奎尔蒂之间的对立,洛丽塔的存在逐渐沦为两个男人冲突爆发的矛盾点,他们之间的博弈构成了影片内容上的主体,库布里克标志性的幽默嘲讽也贯穿其中,而亨伯特对洛丽塔的情欲迷恋转化为与外界的激烈对抗来表现。

5.情色部分太少

原著一度被认为是恋童癖情色小说而被拒绝出版是有道理的。

甚至纽约时代杂志1962年的评价How did they ever make a movie of "Lolita?"They didn't.他们怎么能拍出电影版的“洛丽塔”?他们没有。

之后1997年洛丽塔又被翻拍,媒体的评价都是1997版本的电影《洛丽塔》更符合原著。

没错,我看完着两部电影,在主线剧情上也赞同在还原原著这点这个观点。

97版本的洛丽塔交代了初恋,还原的女主的年龄,也没有用闪回,确实尊重原著。

但作为观众,我更欣赏的是库布里克作为导演。

在一些细节的表现上,彩色的97版是完全不能和黑白的62版比较的。

举几个我注意到的点

在表现黑兹太太屋子混乱这点

库布里克版本的房间看起来干净整洁,却在黑兹太太带领参观的过程中看到一只脏袜子,而黑兹太太随手捡起来把它塞进了柜子里并且合上。

97版本则是简单粗暴的整个房间都很乱。

高下立判。

图:97版本洛丽塔

在亨伯特第一次看到洛丽塔的表现上

97版本的亨伯特盯着湿身的洛丽塔看的眼睛都直了,称赞道“真美,真美,真美” (这个画面确实诱惑力满分)

库布里克版本的亨伯特则更加世故,而不是情绪外露。

亨伯特,一个能够把恋童癖伪装起来许多年不被发现的人。

图:洛丽塔

在亨伯特和黑兹太太名存实亡的夫妻生活上

97版本的亨伯特在夫妻性事上完全冷漠拒绝,非常直白地在抗拒,而黑兹太太也毫不生疑,是表现出一副急不可耐的样子。

库布里克版本的亨伯特仍然装模作样的采取主动,同时偷看床边洛丽塔的照片,一边花言巧语糊弄身下的黑兹太太。

撇开亨伯特此前的感情经历和为人处世的老道,单就黑兹太太的设定来说,前者丈夫这般冷漠居然毫无猜疑就完全没有逻辑可言。

除此以外还有很多小细节。

致敬库布里克。

边写边学,还需努力。

THE END

责任编辑 | 钱静