习惯胡思乱想的人如何锻炼自己集中注意力?

从高中开始,逐渐养成了胡思乱想的习惯,总是身在曹营心在汉。导致高考失败,大学一学习就乱想和头疼,毕业后上班有时候集中注意力也很难,想改变吧,一直改变不了。请教大家阿。

哦,这不奇怪,我觉得一般人在纯信息输入的时候,都很难长时间集中注意力,能坚持二十分钟一直听讲不走神的高中生已经很不容易了。像我这种曾经号称上课听讲效率高的,也基本是每节课都花那么一段时间想些星球大战啊、武林神功呀之类的东西。。。

我仔细回想了一下,我在什么情况下,可以保持长时间的精力集中,又在什么情况下,可以把神游宇内的思绪拉回来,得出了三个字:参与感。

我们男生,一般玩游戏的时候会相当的聚精会神,我可以连打8小时茶不思饭不想,甚至连水都忘了喝;但看书则无法坚持这么久,听讲也不能。这是为什么呢?因为打游戏的时候,你参与到其中了,你在主动地改变什么。因为你主动地投入精力,而不是被动地接受,所以这个过程变得更有意思,让你更有方向感,让你对接下来发生的事更有谱,等等。一旦从被动接受信息变成主动寻找、填补信息,整个信息过程发生了翻天覆地的变化,这使得集中注意力变成次要问题(因为你本身就是在投入注意力),而主要问题变成了如何消化所得到的信息。

那么在这里,对于学生朋友,我的建议是,你可以通过课前自习和预习来提高注意力。注意,课前预习和自习,并不是简单看一遍就完了,而需要思考一些问题,找到一些难点,能想明白当然好,想不明白更好,因为这就是你在接下来的课堂上应该积极寻找的重点。明确了这堂课你的重点之后,听到相关的关键词,马上就可以将注意力集中在老师所要讲的内容,并且还可以进行提问,将精力集中在解决自己的问题上,而不是被动地接受信息。这样做还可以将你有限的精力集中在重点难点上,达到比其他没有自学/预习的同学更高的课堂效率。

对于工作的朋友,我觉得提高参与感的方式有很多。自己做项目自不必说,领导开会、客户访谈的时候,可以努力地寻找跟自己手头工作有关的信息点,在别人讲话时自己这边也同样进行思考,(如果情况允许的话)积极对当前话题进行补充、提问,这不仅帮助你集中注意力,同时也可以挖掘更多的信息点,达到实质上的提升。如果条件不允许,记下笔记,并在会后向领导提问,套套近乎什么的,对工作也很有帮助。

就先这么多吧

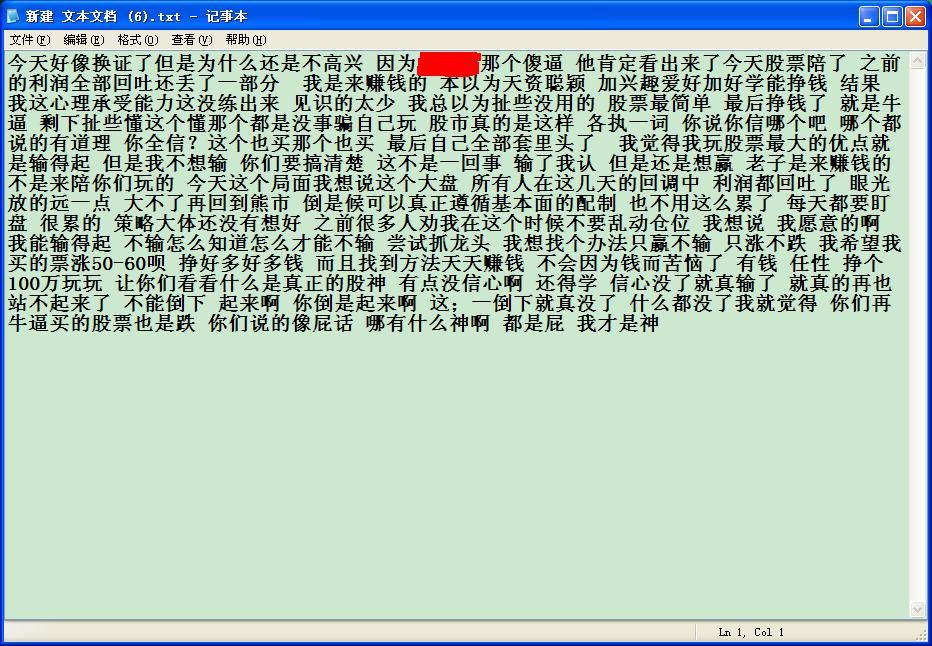

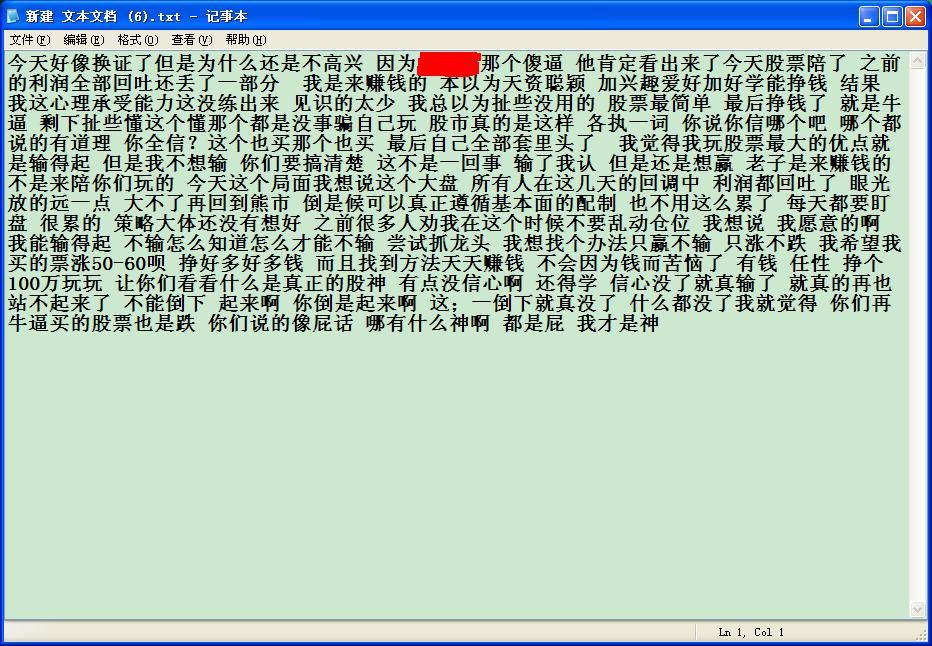

这个 太太太简单了,我就是这么过来的,建个word文档,把你想的打下来,怎么想的就怎么写(这点很重要带粗口都没问题),不需要文采,语言更无要求,因为这个是给你自己看的,写爽为止!!坚持3天,保证你不再胡思乱想,每次写完都有一种给大脑减压的感觉,试试吧......

PS:为什么选打字,而不是手写,因为想的太快 写字太慢,至于录音,没有画面,不能帮助梳理,试想如果你每天写的东西开始重复了,你就对想的东西不感兴趣了,自然就不会再去想了,而且很多问题都得到了解决,还会帮助你提高自信心

发个例子前天写的:哈哈哈 我今天再看自己都笑了......

在这个时代,信息已经不再是稀缺资源,注意才是,有效的提高注意能力非常重要!!!

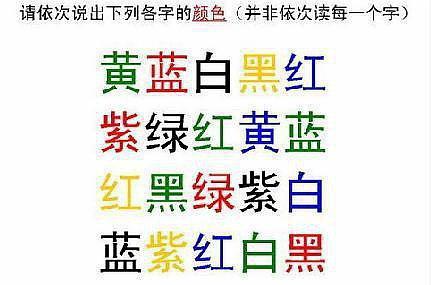

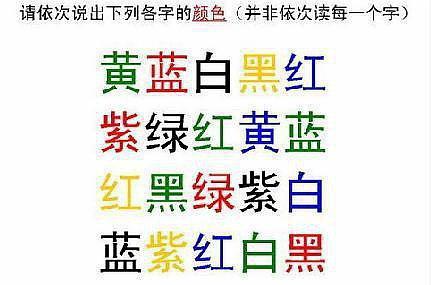

注意力确实是一个有意思的话题,心理学有个被玩烂的实验,叫做斯特普效应。

似乎不太容易吧?起码需要你花点时间转个弯。

如果没有这些字的干扰,你肯定很容易就能说出颜色,但为什么这些颜色在字体上出现就变得难以驾驭了?

因为注意干扰。

往大了说,注意分为两大类有意识的注意和无意识的注意。

有意识的注意:从一堆扑克牌中找出红桃A。

无意识的注意:低头走路时对面突然出现美女,你盯着看。

所以,提高注意能力的本质就是:加强有意识注意的集中程度和持续时间,尽量避免无意识注意对大脑的干扰。

现在进入正题:

1.不要浪费你的注意力

大脑是以天为周期的,每天你的注意力是有限的。

注意力和意志力一样,都属于有限资源,用完了就没了,这点我想很多人都应该有体会,LOL单排20把以后,基本上你的注意力已经很难集中了,会在不经意间犯很多小错误,可能自己都意识不到。你可以尝试回放你的视频录像,对比之后几把和之前几把的失误次数。在工作中,长时间的脑力劳动你可能很难再回去看书了,就算动用意志力强迫自己看书也非常容易分神。

这种现象时有科学解释的:

《意志力:再度发现人类最强的力量》一书的作者罗伊鲍曼斯曾为美国《商业周刊》撰文论述该现象。他的是活跃我们大脑细胞的化学物质来源于血液中的血糖,这是一个自控的过程,包括控制我们的专注和集中注意力,这一过程会耗费能量。当我们努力思考、计算做决定的时候,我们消耗体内的血糖,同时也消耗我们的意志力。

中国有句古话,叫做玩物丧志,“志”是需要意志力和注意力达成的,而“玩物”的过程浪费了我们大量的注意资源。

所以,起床先做重要的事情,如果一天是从娱乐开始,那么你接下来的工作学习会很吃力。

可以在工作时放一杯水,每次分神喝水,稍作休息就喝掉一点,并且告诉自己,我的注意在慢慢减少。

2.减少无意识注意对你的影响

我们进入注意是需要时间的,读一本书,开始的一段你可能需要读几遍才能搞懂,那个时间段是注意力慢慢开始集中的时间,效率较低。

在2005年的一份研究报告中表示,我们需要花25分钟时间才能把已经分散了的注意力回到原有状态,并且你要记得,之前你已经花了近11分钟完成注意积累过程。

网络信息时代的发展,我们的大量信息碎片化,随手拿手机翻阅都有大量不同种类的信息以不同方式干扰我们的注意,并且这样碎片化的吸收效果并不是很好。

当你需要阅读,需要头脑风暴的时候,给自己设置一个时间段,一般以一个小时为周期,这个时间段,找一个安静的环境,静音你的手机,拿走桌上的小玩具,让自己真正的做到与任务与书本独处。

3.跑神是大脑的一项基本设置

不仅外界的信息会干扰你的注意,你的内心也会。

《别把脑袋放冰箱》一书的作者大卫罗克博士曾为《今日心理》撰文:有发现表明,无论完成什么任务,注意力偶尔转移会影响表现,而这些注意力的偶尔转移会激发中央前额叶。中央前额叶位于前额叶内,在前额中央附近。当你考虑自己和他人的时候,这个区域就会活跃起来。大脑的这一区域也属于名为“默认设置”的网络。当你无所事事的时候,这个网络就处于活跃状态。他总结:“当你对外的注意力放松的时候,这个默认的大脑网络就会被激活,你的注意力转移为关注内部信号。”

我们的大脑如同计算机,有屏幕保护设置,一定时间不操作就会自动进入屏保,而这个时间的长短可以通过锻炼调节,之后我会介绍一套训练方法的。

4.相信自己比强迫自己更容易集中注意力

在上文中我引用过《意志力》一书:《意志力:再度发现人类最强的力量》一书的作者罗伊鲍曼斯曾为美国《商业周刊》撰文论述该现象。他的是活跃我们大脑细胞的化学物质来源于血液中的血糖,这是一个自控的过程,包括控制我们的专注和集中注意力,这一过程会耗费能量。当我们努力思考、计算做决定的时候,我们消耗体内的血糖,同时也消耗我们的意志力。

这段话不仅说明注意与意志是有限资源,还可以看出,当我们强迫自己集中注意的时候,注意力和意志力同时运作,所消耗的能量要更多,所付出的代价更大,所达成的难度也更大。

强迫自己做某一件事情的时候,效率也会变得低下,因为单位时间消耗能量石有上限的,消耗巨大能量用以强迫,那么用以专注的力量就会减少。

所以,自信,相信自己读完这本书是可以的,不要给自己以不可能的预设并且试图动用意志力强迫自己,你需要告诉自己你能做到。当然,这个过程的建立需要花费一定时间练习,一些成功的经验自然会带来自信。很多人惊叹学霸学习时间之久,但可能对他们而言只不过是一件简单的事情,他们都没怎么动用意志力,只是做了该做的事情。

5.不要一心二用

读一遍下文,明白意思,并且数出里面有多少字母a.

kan wan dian zan de dou shi hao ren a ,jin tian ken ding hui you hao yun qi de .

我们可以一边走路,一边看书,但是基本没有人可以做到一边逛淘宝一边和男朋友讲爱情,一边游戏一边哄女朋友开心,因为注意很难以分裂形式出现。

多任务同时进行的时候,特别容易引发焦虑,比如明天要考试了,还有很多作业要写,最近忙死,很多人都有这样的抱怨。你可以想象一下,一天之中,从穿鞋,刷牙到晚上睡觉, 你已经完成了很多任务,之所以这些任务不会引发你的焦虑,一是因为习惯,无需动用注意,二是他们是顺序进行的,不互相干扰,这点非常符合注意的特征。

所以,学会列计划,在规定的时间注意应该的事情,其他时间不要去想,你会发现其实很容易,你的焦虑来自大脑同时面对多项任务需要注意的时候的一种不适应。

6.学会遗忘,学会记忆,减轻注意的压力

这事一项很玄奥的能力,并且很多人认为不必要,我这里所指遗忘为暂时遗忘,暂时的遗忘能够帮助你减轻大脑运行负担,但是我们的大脑似乎不敢我们这样随意的遗忘,那你就需要有一样载体暂时帮你记住。

坚持做笔记、写日记,让自己能够心安理得的遗忘,能够有效提高你的效率。

那很多人疑问了,那不是看书都没意义了吗?看了就忘。

相信大家都知道记忆曲线,记忆的关键不在于短时记忆能输入多少信息,而在于如何保证不流失。

笔记的温故,对长时记忆是非常有效果的,当然本片文章不是为了讲记忆,就不赘述了,多一句嘴,根据斯宾塞的实验过程,每个人都可以测试出自己的记忆曲线,属于自己独享的记忆曲线哦。

7.专注练习

a.冥想:内心观想莲花法

闭上眼睛,然后放松,慢慢的集中注意到呼吸上来,用腹部呼吸,感受气流从鼻子进入胸部,然后腹部。在把注意集中到自己的大脑中,似乎能看到自己的鼻尖,然后慢慢的想象大脑中出现了一朵莲花,他的形状,他的每一个细节.......

b.数字练习

算24点:3 8 3 8(第一个给出答案的有奖励哦)

数字迷宫、九宫格等方式

c.有氧运动

8.专注其实是有技巧的

a.模型法

注意力是一种资源,我们就要学会合理运用才能起到更好的效果,读一本书,如果内心中没有一定的模型建构,那么你的大量注意力需要先非配到记忆上来,或者大量时间是重复阅读。

每一本书,每一个理论都是有着自己的理论模型的,比如看一头大象,你如果每一个细节去摸索要花费多大的注意力啊,只需要简单的记忆他的模型就好,下次见到你肯定能记住。

我之前总结过一些模型,找到链接贴过来。

b.联想法

注意的内容前后关联越大,我们再次进入专注的状态就越容易。

试想,打完游戏之后学数学,需要多长时间把心静下来?如果打完游戏之后陪女朋友谈恋爱,可能更容易进入状态吧?我们的注意力从一件事到另一件事所需时间和他们关联度成反比。

所有,有效的进行联想不仅仅减轻记忆压力(这是记忆训练都不可绕开的一个高级学习模式),也能减轻注意压力。

c.合理顺序

打完游戏之后学数学,你可能需要10分钟静下心来,再花5分钟进入状态,但是你学完数学之后打游戏,可能一分钟不要就进入状态了。合理的安排你的注意顺序,可以节省你很多时间。

原则:

压力大的往前排

重要的往前排

需要更多注意力的往前排

信息时代,决定成功的是对信息的处理能力,这里面不仅仅涉及到注意,还有记忆、意志力、想象力,这些我都会系统整理出书籍遇到较为合适的问题回答。

培养专注力,我们需要先审视自己:

·审视自己的注意力——是被动吸引还是主动选择?

·审视自己的沉浸度——是分心走神还是极度专注?

·审视自己的练习量——是浅尝辄止还是大量投入?

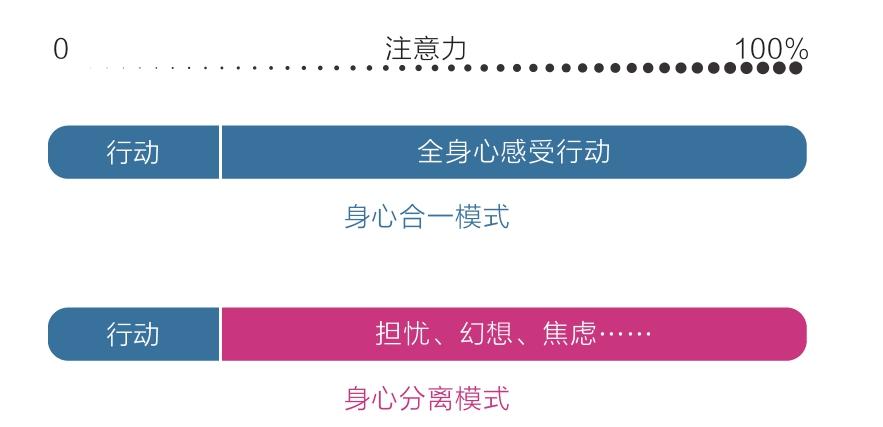

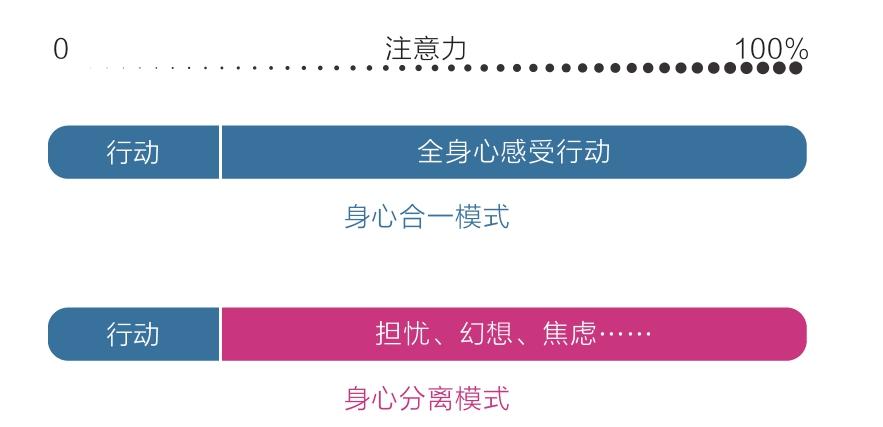

用元认知来观察自己的注意力是一件很有意思的事情,相信你可以轻易观察到这种现象:身体做着 A,脑子却想着 B。

·跑步的时候,手脚在动,脑子却在考虑明后天的安排;

·吃饭的时候,嘴巴在动,心里却在担忧与他人的关系;

·睡觉的时候,身体不动,思绪却像瀑布一样倾泻而出……

这些场景司空见惯,俗称分心、开小差,不过你可能根本不觉得这是个问题,甚至还对自己能一心二用而沾沾自喜。然而这种「做 A 想 B」的行为模式却实实在在地影响着我们,使我们在不知不觉中徒生烦恼、渐生愚钝。从某种意义上说,它正是我们烦恼和无能的来源。

「行动」如躯体,「感受」如灵魂

为了看清这一点,我们可以试着分解注意力。回顾任何一件事,我们的注意力其实都可以分为「集中在行动上的」和「集中在感受上的」两部分,比如:

·跑步时,跑是行动,剩下的是感受;

·吃饭时,吃是行动,剩下的是感受;

·睡觉时,睡是行动,剩下的是感受……

起初,行动和感受二者是统一的。

我们会在做一件事情时全身心地感受这件事情,将注意力全部放在和当前事物相关的事情上,所以跑就是跑,吃就是吃,睡就是睡……我们刚开始学习某项技能,或还只是孩童的时候通常都是这样的,那时的我们善于投入,敏于接受,平和无忧,灵性十足。

随着行动越来越熟练,我们在行动上集中的注意力越来越少,分散在其他地方的注意力越来越多,于是我们不再去耐心感受行动。从此,分心代替专注,身心开始分离(见图 4-1)。

图 4-1 身心合一与身心分离

图 4-1 身心合一与身心分离

缺少感受的行动,就像失去灵魂的躯壳;缺少感受的人对凡事都心不在焉、视而不见、听而不闻。更准确地说,我们在躯壳内装了一个混乱的灵魂,这个灵魂总是「做 A 想 B」:刷牙的时候走神,走路的时候走神,洗澡的时候走神……无时无刻不在走神。

走神时,行动失去了感知,注意力也因为缺少了感受而无法形成反馈闭环,因此身体和动作开始不自觉地变得麻木或走形。不信的话,你现在就可以感受一下:走神时是不是身体有一部分始终是僵硬的,神情有一部分始终是紧绷的?

不过就身心分离模式来说,身体上的影响实属小事,真正严重的是它会对我们的情绪状态和能力提升产生持续的负面影响。

分心走神的原因与危害

分心走神的原因无非两个:一是觉得当下太无聊,所以追求更有意思的事情;二是觉得当下太痛苦,于是追求更舒适的事情。因为身体受困于现实,只好让思想天马行空。

无论我们身在何处、经历着什么,只要现实中稍不如意,我们就可以让思绪上天入地,瞬间逃离困境,享受想象中的舒适和快感。换句话说,就是分心走神的成本太低,而人的天性又是急于求成和避难趋易的,所以在默认情况下,我们都会不自觉地待在精神舒适区内。

可惜「走神一时爽」,事后我们就得承担走神带来的各种损失,其中最大的损失莫过于生命质量变差。因为走神时,我们要么沉浸过去,要么担忧将来,要么幻想不可能实现的情况,走神可以让我们活在任何时候,唯独不能让我们活在当下。

而生命是由当下的一个个片段组成的,身心合一的片段组成的就是幸福专注的高质量人生,身心分离的片段组成的就是分心走神的低质量人生。分心走神还会造成拖延和低效,因为情绪总是滞后于行为,所以人们做事时进入状态往往很慢,需要情绪过渡。

可见,分心走神的本质是逃避,所以,面对困难时,身心分离的人总会不自觉地退回舒适区,而身心合一的人则更容易跳出舒适区,直面困难。

从长远看,一个人专注力的高低可能预示了他今后成就的大小。比尔·盖茨与沃伦·巴菲特第一次相识的时候,盖茨的父亲就分别给他们一人一张卡片,让他们在上面各写一个词,描述究竟是什么成就了自己。结果两个人的答案竟然一模一样,都是专注。

当然,我们也无须为自己的分心走神过于自责,因为从微观来看,分心走神原本就是我们的天性之一。不仅是你,所有人都一样。这背后的原因与我们大脑的记忆机制有关。

论记忆能力,人类肯定比不上计算机,无论在容量上还是在精确度上,我们都不具优势,但这并不影响我们提取记忆的速度,因为人类的大脑使用背景关联记忆的方法,即借助事情的背景或线索等提示信息来让我们想起特定内容,比如我们只根据名字、声音、时间或场景等任意要素就能瞬间想起某人、某事,而计算机则会平等地处理所有信息,每次提取信息都要从数据库中挨个搜索一遍。背景关联记忆的方式可以极大地降低大脑能耗,弥补大脑神经元处理速度的不足。

然而进化是把双刃剑,背景关联记忆的一个副作用就是:使用 App 查看完整内容

目前,该付费内容的完整版仅支持在 App 中查看??App 内查看

因为你的注意力已经被掏空了。

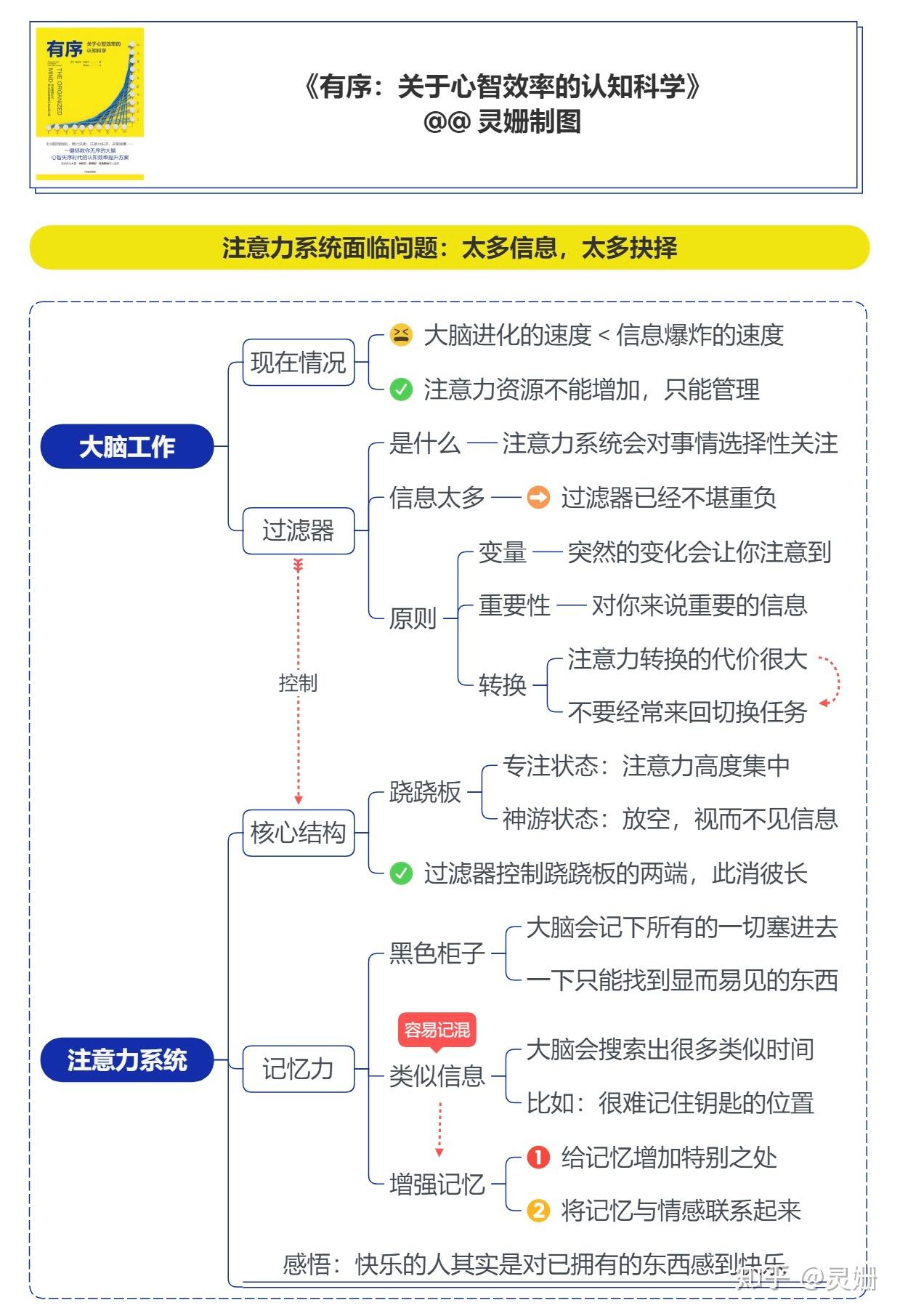

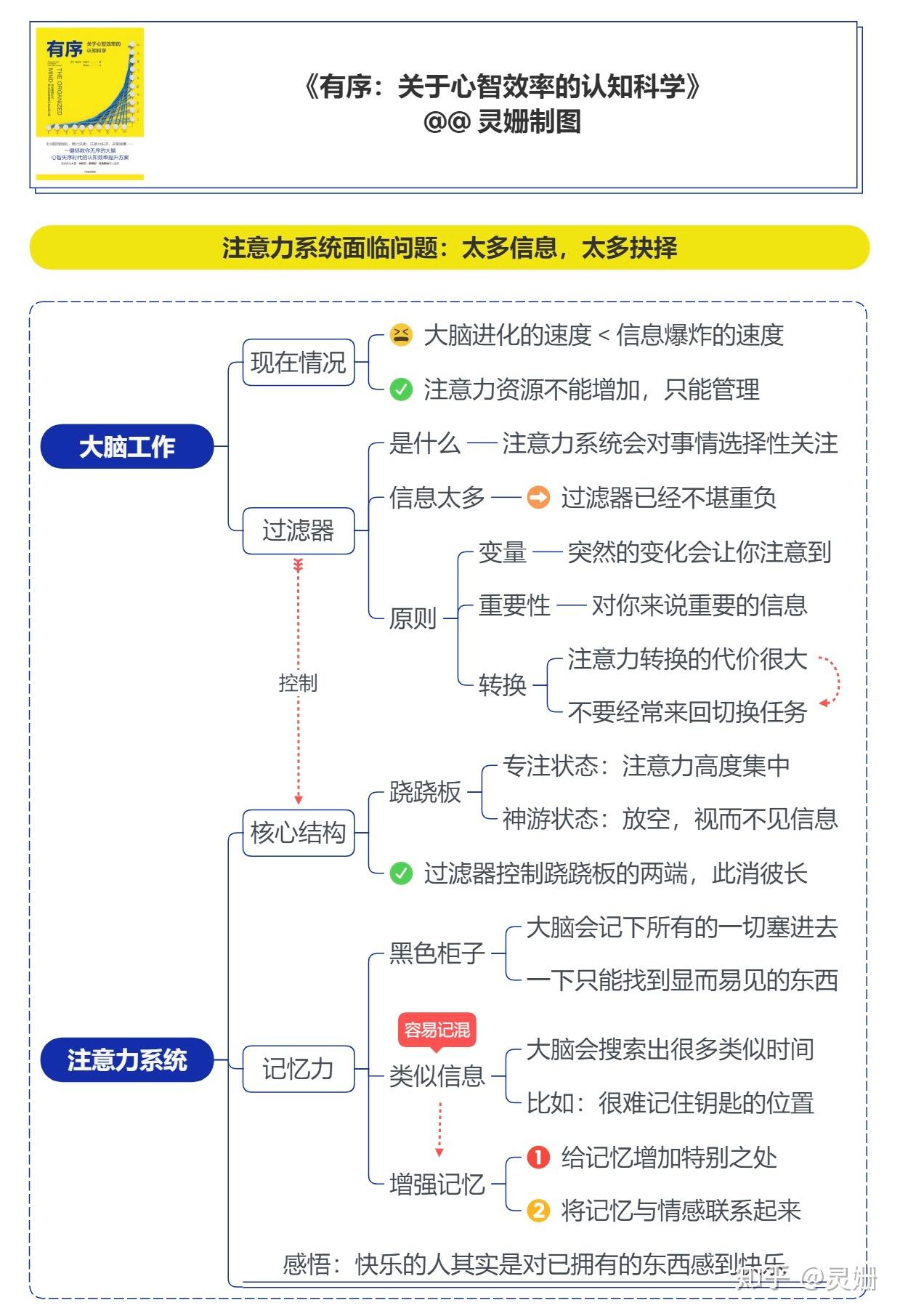

我们现在每个人每天接受到的信息量,相当于175份报纸的总和。农耕时代,祖先们只用关心食物、野兽、繁衍,而现在,八卦、新闻、赚钱、娱乐全都要操心。

信息增加了,但我们的注意力资源,却基本上没有增加。

每天光刷刷手机,就已经快把注意力消耗干净了,哪儿还能有精力去学习和工作。

进化把我们安排的明明白白,注意力资源只有那么多,不能放纵,注意力这家伙,得哄着。

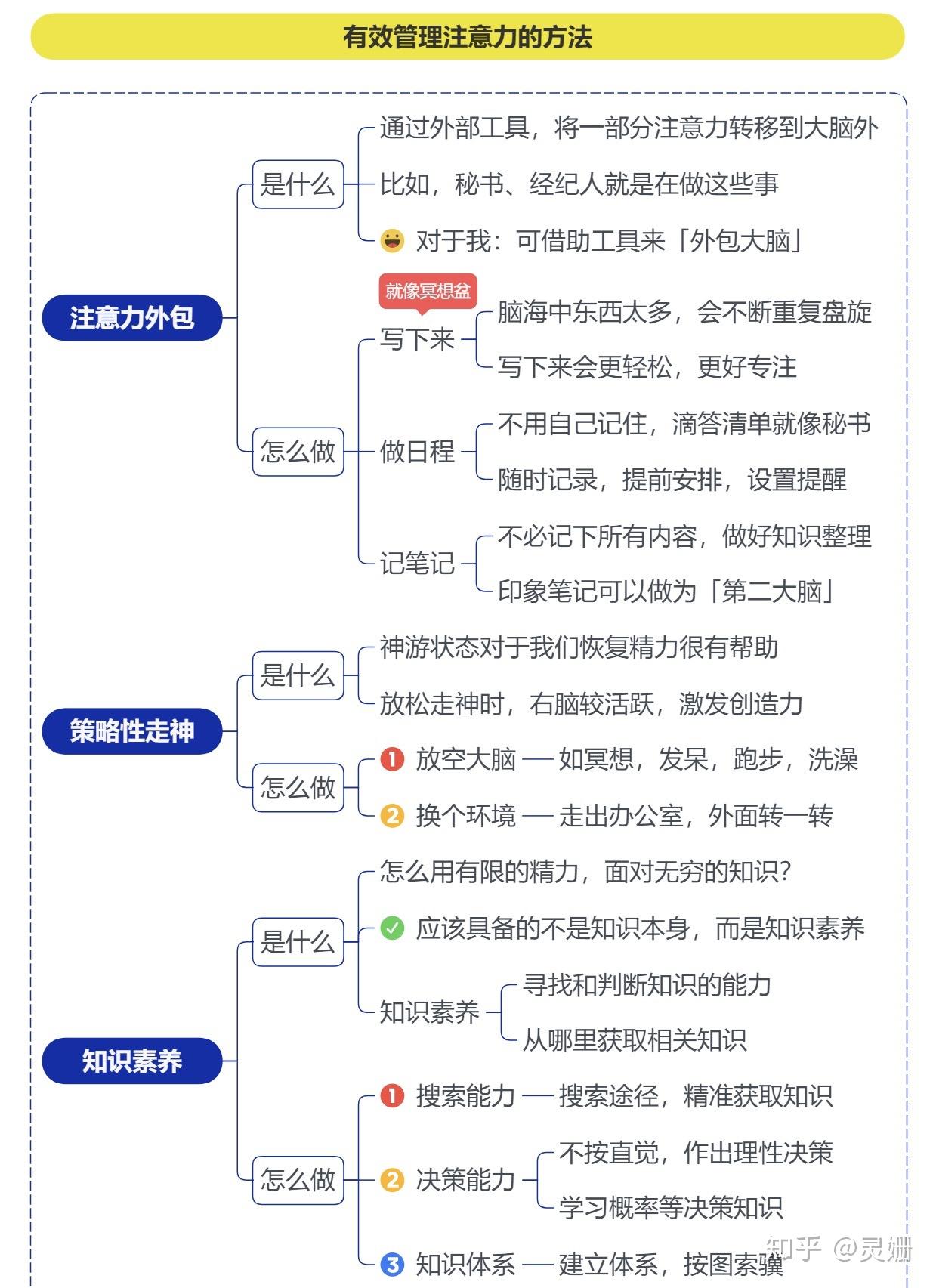

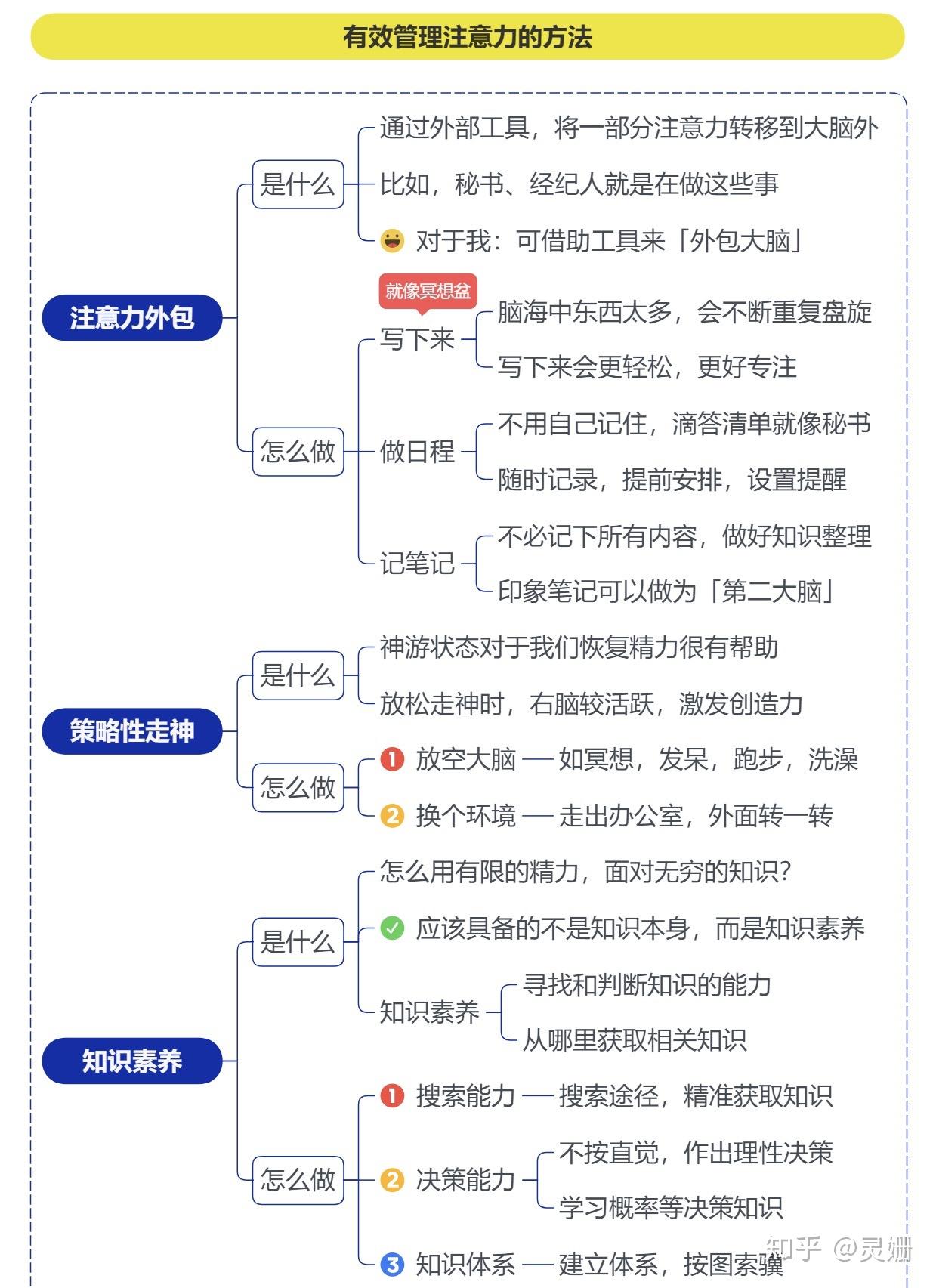

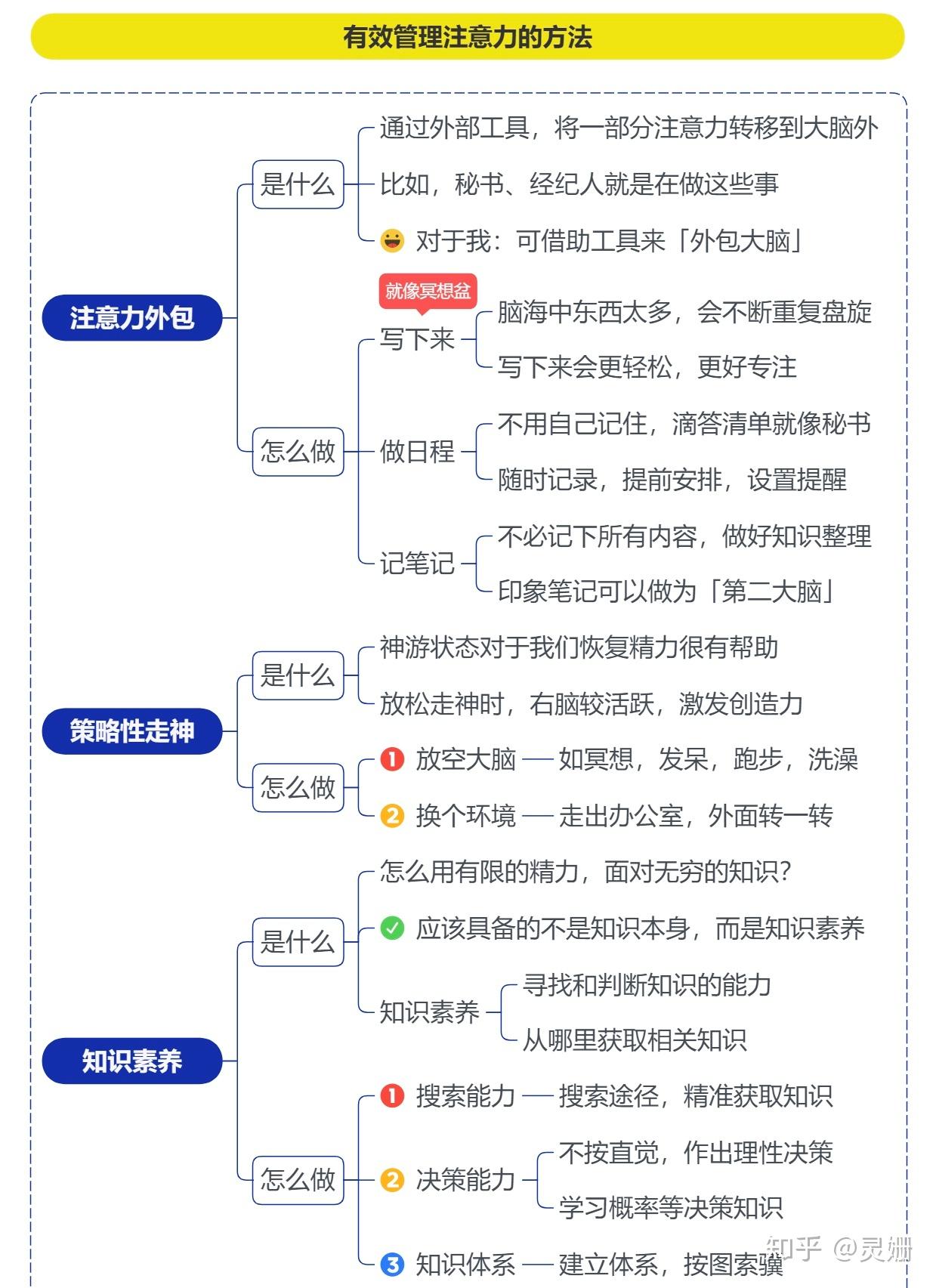

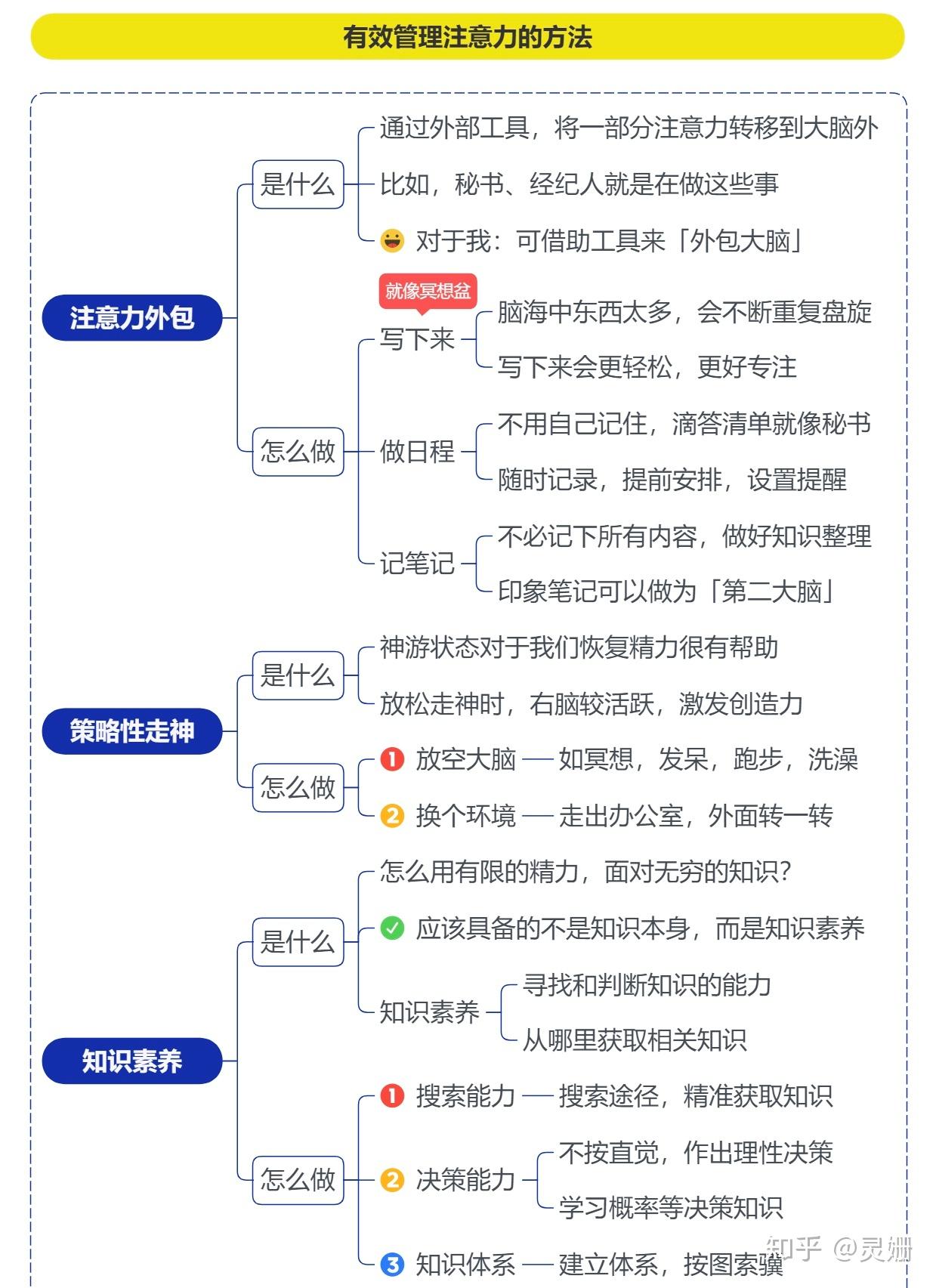

自己注意力不够用对不对?那就借助外力省省劲。

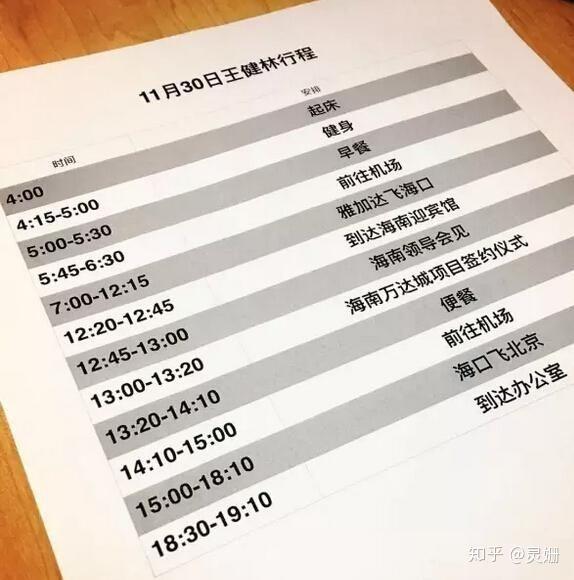

之前王健林的一天时间表曾经刷过屏,吃瓜群众纷纷感慨王老板精力充沛。其实,像企业高管和明星很多琐事完全不用自己去做由秘书或经纪人安排好,用到点参与就可以。

别小看这些,琐事很消耗我们的注意力。就拿前往机场来说,需要提前确定时间,预定机票、前往机场的车、入住的宾馆.....

虽然普通人很难拥有秘书,但我们可以借助工具来实现外包这个过程。

①写下来

大脑有个毛病,就是如果我们脑海中的东西太多,它为了避免遗忘,会下意识地不断盘旋重复,这其实很消耗注意力。

把它们写下来,就像邓布利多的「冥想盆」一样,我们就会容易专注到当下的事情中。

②做日程

没钱请秘书,但可以把日程软件当成自己的秘书呀,我经常用的就是「滴答清单」,遇到待办事项随时记录进去。

提前在软件中安排好时间,并且设定提醒。不用自己记住时间,软件提醒我们到点做事,不过多地占据大脑内存。

③记笔记

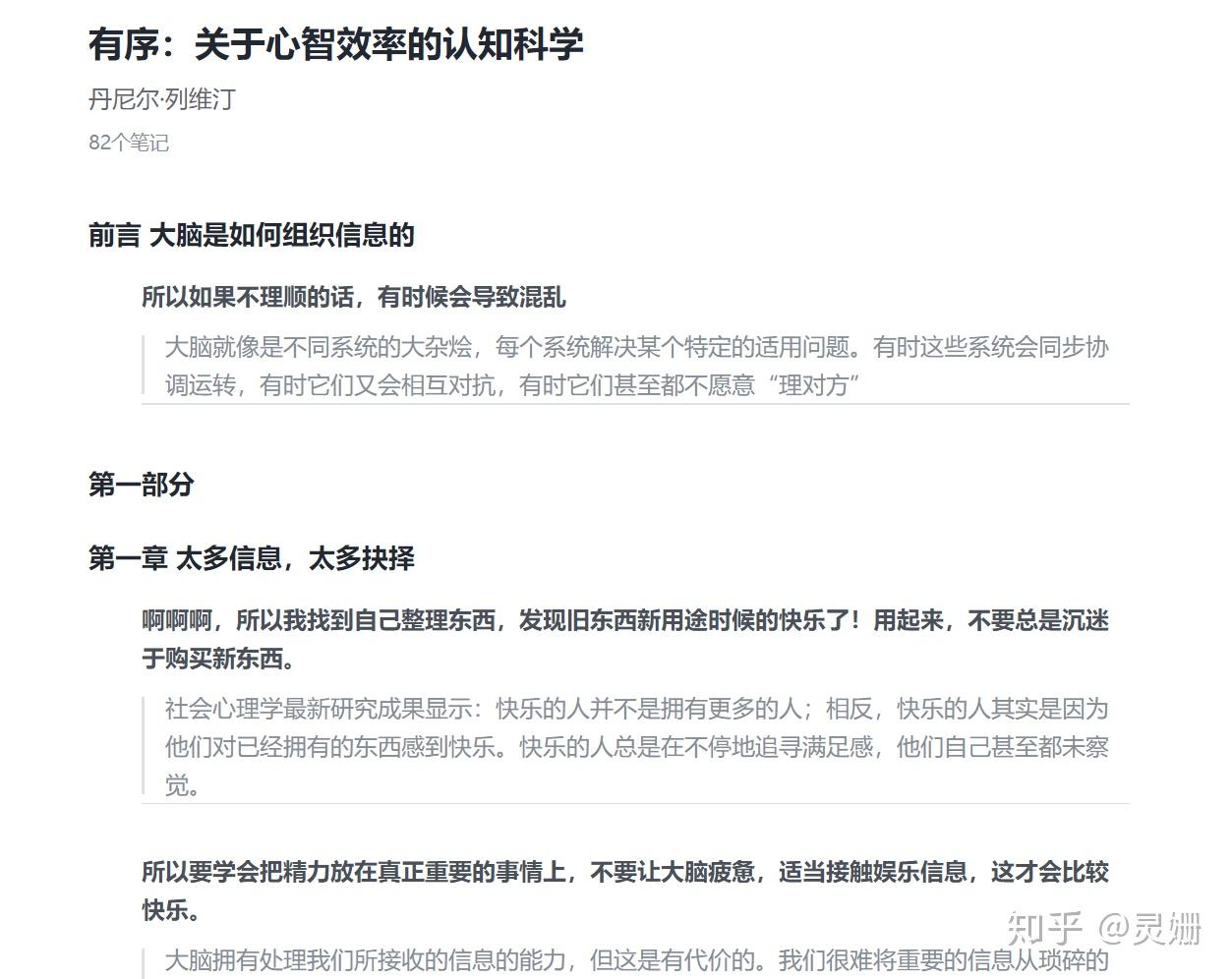

互联网带给我们的不只是坏处,还有信息存储和检索的便捷。就像是这篇回答的内容,我不可能一下子完全记住,我可以把笔记放入到「印象笔记」当中。

在我以后想回顾,或者是用到这本书里面知识的话,直接去印象笔记里面检索查看就可以了,就像我的“第二大脑”。

哈哈哈是的,走神很好用的!

我们的注意力结构就像一个跷跷板,跷跷板的两端是两种状态:

一端是「专注状态」,全身关注地做一件事。

另一端是「神游状态」,也就是白日梦状态。比如你看着夕阳和天空,陷入无限的遐想,到底在想什么,自己也说不清楚,这就是神游状态。

专注一段时间之后,故意放空自己,留出一段时间来走神,反而有助于下一段专注。这就是策略性走神。

灵姗同学经常用的是两种方法:

1)有意识的放空大脑。放空的越彻底越好,可以通过冥想、发呆、跑步、洗澡来帮助放空。

2)换一个环境。在办公室椅子上伸个懒腰是不够的,要换一个环境,比如去咖啡馆或是楼下走走,最好任何办公相关的东西都不在视野里,这才是合格的一次“走神”。

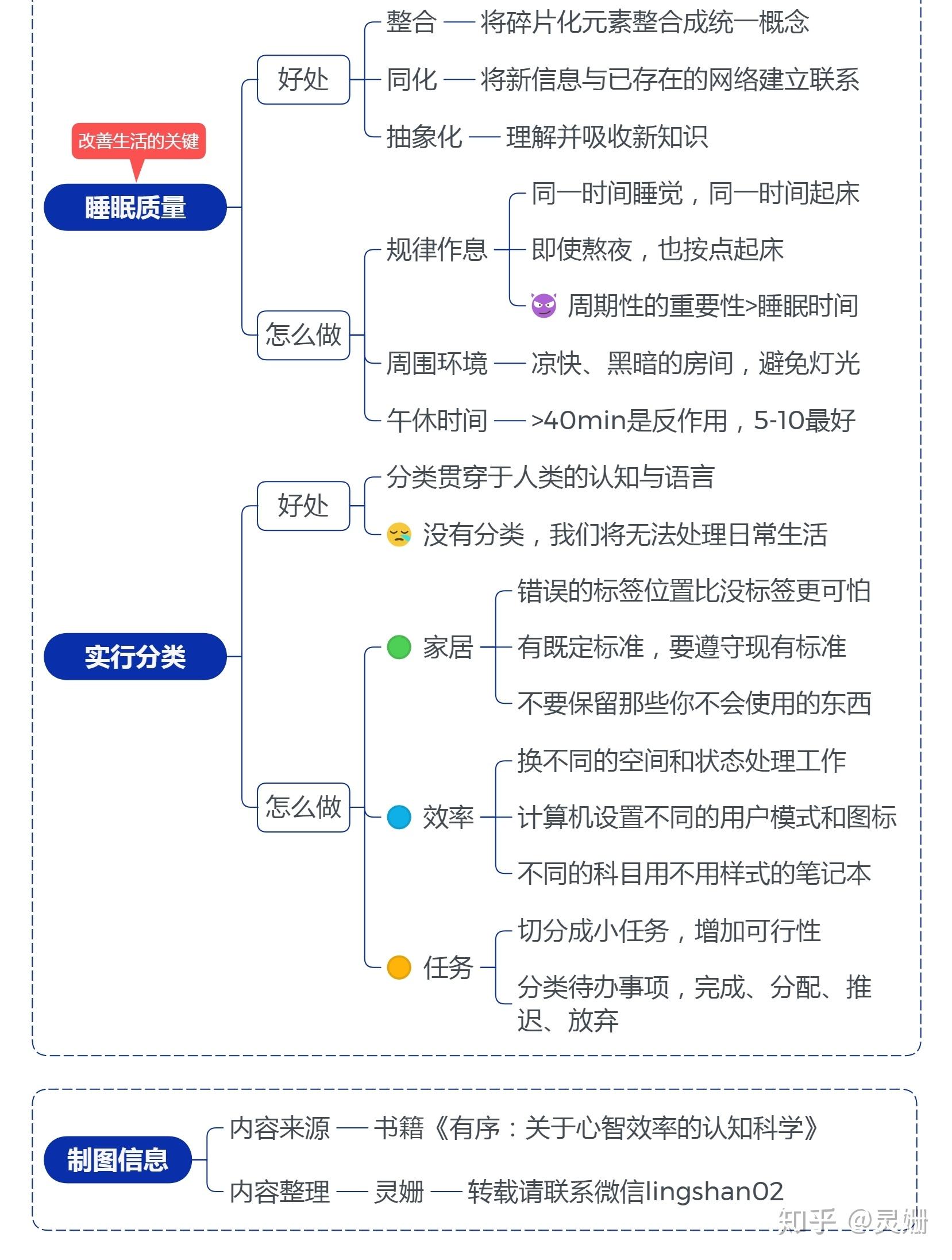

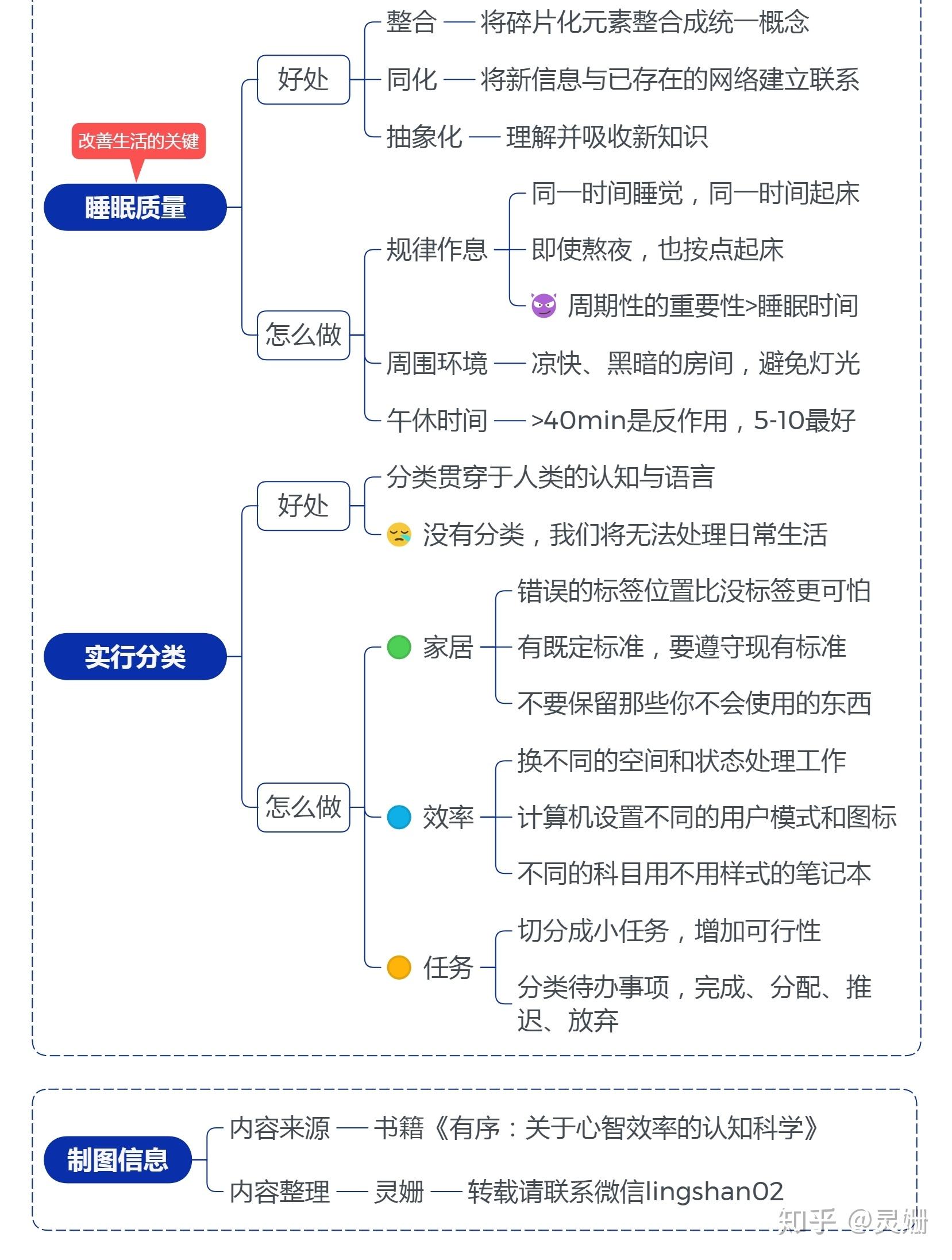

分类就像是用一根线串起不同的事物,这根线的巧妙程度直接决定了你的处理效率,对于大脑的有序是非常有帮助的。

如果不分类的话,甚至连简单的择菜都做不了。

①对于收纳来说

整理房间是给大脑解压的重要方式。

我们的大脑最不擅长记忆居无定所的东西。比如钥匙、遥控器、水果刀等。如果把大量时间地用在“寻找”上面,大脑可太累了。

建议设定必要的分类标准,并且贴上标签。比如,所有的充电线放在某盒子里,所有的会议记录放在某文件夹,所有的通讯录放在某抽屉里。

要把常用的东西放在固定的位置。下次想用时,直接奔着那个位置走过去就可以了。比如车钥匙放在门口的柜子上。

不要保留那些不会使用的东西。让他们不再占据你的存储空间和大脑内存,时常“断舍离”会让人神清气爽。

②对于提升效率

可以经常更换空间和状态来处理工作。比如玩游戏、看电视剧就在沙发,看书和写作就在书桌,这样的分类可以帮助自己快速进入状态。

给不同的事情和学习目标采用不同样式的笔记本。大脑进行分类之后便于记忆,更容易调动与笔记本相关的记忆。

③对于任务完成

将任务进行分类,我经常用的就是「四象限工作法」,就是将事件按照重要性和紧急性进行划分,根据这四个象限的内容,安排不同的应对策略:

印象笔记中的四象限法则模板

印象笔记中的四象限法则模板

1)重要且紧急的事优先去做。

重要的事情大多数情况下都是可以预期的,提前做准备会让自己更加从容。

2)重要不紧急的事,每天安排固定时间去做。

这是我们最容易荒废的事情比如说考证啊,工作规划啊,背单词,健身,读书等等

这些事从长远来看对我们很重要,但因为不紧急往往被不被重视,所以需要安排一个固定的时间。比如每天早晨看半个小时的书,每天晚上复习考试一个小时,来督促我们不断推进。

3)不重要但紧急的事,尽量安排别人去做。

这一类事情往往会耗费我们很多时间。比如回复微信或邮件,商务对接等等,而因为比较紧急,我们有时候会误认为是重要的事情。

如果可以,尽量让更适合的人去做,也就是让对他来说这件事情在第二象限的人。比如说,商务经理就是为了更好地服务客户,那么沟通的事情可以交给他们。

如果不得不自己去做,尽量简明扼要,以结果为先,降低给自己带来的时间成本。

4)不重要且不紧急的事,不要去做。

这种事情,除了浪费我们的时间,没有任何价值。比如参与到微博撕逼,明星八卦这样的事情中。

当然,娱乐消遣这些不都是等于不重要且不紧急,这段时间你需要看剧看综艺放松自己,需要出去见朋友拓展关系,这是为了更好地生活,那么这件事就可以进入到你的第二象限了。

我们经常会愿意花很多钱买化妆品、吃大餐、看电影,但是却把睡眠看作一种可以缓一缓、可以被忽略的事物。

其实,睡眠是用来提升注意力的关键,只需要将你的头放在枕头上,我们就向改善生活迈出了积极的一步。

灵姗同学是长期失眠患者,我总结出来经验,要想睡眠好,一定要规律作息,这是最最关键的。

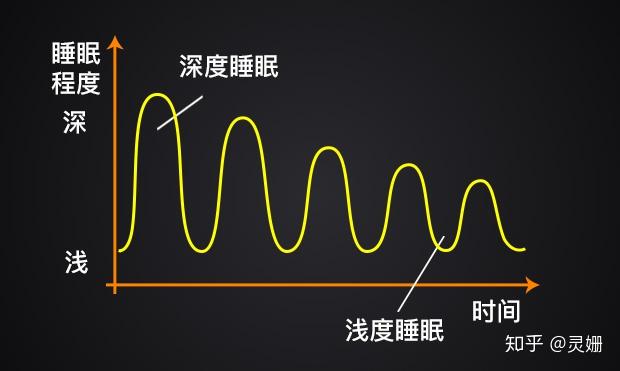

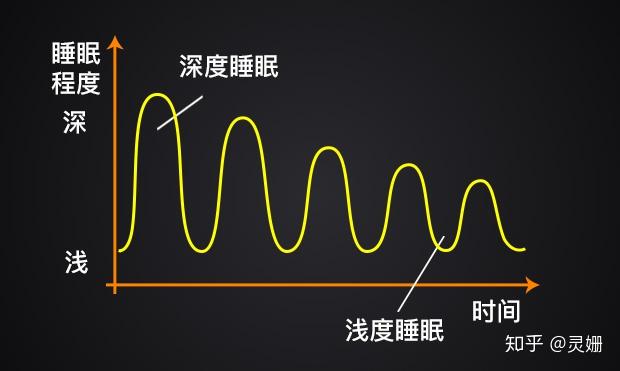

同一时间睡觉,同一时间起床,即使熬夜也要按时起,保证睡眠周期的重要性远远大于睡眠时间。我们的睡眠可以分为快速眼动睡眠期(浅度睡眠)和非快速眼动睡眠期(深度睡眠),一个完整的睡眠周期是1.5个小时,如果在深度睡眠时苏醒会很难受,睡眠时间应该为周期的整数倍。

成年人完成4-6个睡眠周期比较合适。

我会睡够5个睡眠周期,也就是7.5个小时,再配合半个小时的午睡,这样一天睡眠时间在8个小时左右,保证了充沛的精力。

刚才说了很多提升注意力使用效率的方法,最终目的还是学习更多知识,解决更多具体问题。

但是,知识是学习不完的,我们怎么用有限的精力去面对无限的知识呢?

其实,我们可能一开始的努力方向就偏了。在互联网时代,我们应该具备的不是知识本身,而是识素养」。

过去的时代,我们环境就像是闭卷考试,知识的获取很麻烦,要想随时能使用知识,只能自己掌握它。

但是现在我们所处的环境,更像是开卷考试,只要我们需要,可以随时检索到。(注意:并不是说我们不需要学习知识,而是没必要花费巨大精力去记住所有内容)

所以锻炼自己的知识素养,可以从三个方面来说:

1)检索能力

从哪里获取相关知识,如何精准地检索到需要的知识。

2)实践能力

知识应该如何应用,如何应用到自己决策和行动中去。

3)知识体系

建立知识体系,按图索骥。

最后,来用思维导图总结一下。(图太长了拆开放了)

分享一个避免玩手机的小技巧:大家有没有经历过不想干活只想一直玩手机的时候?怎么解决?

————————

我是 @灵姗,喜欢写最简单的学习成长方法。

想围观朋友圈,欢迎来微信「lingshan02」找我。

如果你想知道更多我的故事,欢迎来公众号“灵姗说”,我的懒人方法和走心文字,都分享给你~