“我”从何来?

**“我”从何来?——基于真唯识量的简略阐释(下)**

<br>

**摘要**:何谓“自我”?“我”从何来?于此主题,上半部分着重陈述了搞清楚此疑难之必要性,总结并概述了对于“自我”的五种不同层次之认知。作为下半部分,本文从唯识学角度简略阐释了第一人称视角的“自我”之所从来,并简略阐释了与记忆与梦境相关的若干问题。本文揭示了这样一个事实真相——于任一有情众生而言,“我”与“我所”悉皆自心现量。此“心”即有情众生之本来面目,亦即宇宙万有之本源,从而在本体论与认识论层面揭示了“何谓生命,生命从何而来?”之终极疑难。

<br>

**关键词**:意识;七转识;第八识;本体;梦境;记忆

[TOC]

<br>

当被问及生从何而来时,一般凡夫位众生[[1]](#_ftn1)多会答曰:来自父母。若继续问:哪一部分来自父母?是身体还是思想?抑或两者都是?稍有智者,皆知此问题难以回答。因为任一回答,必将引生更多难题。比如,若说肉身来自父母,则必定难以解答此类疑难:受精卵逐渐发育成胚胎和胎儿,然后出生成长为婴儿,少儿,直至成人,这一切发育生长之过程,全拜父母或其他人设计所致吗?有父母愿意设计并生养畸形后代吗?……若说思想来自父母,则必定难以解答此类疑难:何故出生之前不与父母商量好出生之后的生活工作安排?何故不提前做好来此世界的准备工作?有人愿意出生并成长在极端恶劣环境中吗?比如,有人愿意出生在充满战争、贫穷与饥饿之国度吗?古今中外,记忆天才众多,能忆及自己多生多世者,亦不乏其人,但无有一人能回忆起自己从受精卵发育成长为胎儿此时段内所发生之一切,此为何故?妇产医学告诉人们:孕期前3~4个月内,几乎无有胎动,而此后至胎儿出生前,一直皆有胎动,此为何故?……诸如此类疑难,一切凡夫位众生,必定无法给出合乎逻辑与事实之解答。当科学无法给出明确解答之后,各类宗教骗子、神棍与信徒,自然粉墨登场了。他们告诉人们:包括人类在内的宇宙万物皆是由某个人格化(或神格化)的创世主创造的。显然,此种幼稚主张,经不起逻辑与事实之双重检验,稍有智者,必难生信。诸上诸问,留待后文解答。

*****

> [[1]](#_ftnref1)众所周知,现象界中任一现象,必定处于生灭变化当中,且其生灭变化,必定依于众多因缘条件。佛教哲学中用以表达此普世性意涵之概念为“众生”——众缘和合而有生灭。故,现象界中之一切现象,悉皆“众生”法,即,众缘和合而有生灭之法。所谓缘聚则生,缘散则灭,此之谓也。佛教哲学将一切众生划分为有情众生与无情众生两大类。所谓有情众生,乃指具有情识之众生,即拥有情绪、情感、记忆、识别、抉择等精神思维功能之众生。按其存在形态之不同,一切有情众生可粗略地划分为三界、四生、五道、七趣、九地、十二类、二十五有。所谓无情众生,乃指无有情识之众生,即无有情绪、情感、记忆、识别、抉择等精神思维功能之众生,比如基本粒子、原子分子、动物尸骸、花草树木、山川河海、日月星辰、星云旋系……乃至一切诸器世间等。此外,有情众生与无情众生,一般简称有情与无情,若直称众生而无特别说明,多指有情众生。总而言之,基于物理学常识可知,现象界中之一切现象,不论物质现象,抑或精神现象,悉皆无法永存。故,一切永生之宗教主张,悉皆凡夫众生之虚妄想。特别说明,佛教并非宗教(Religion)。关于此点,请参阅拙文《科学vs宗教及其简略评述》。所谓凡夫,为中性代词,并无贬义,乃指一切尚未断除我见、疑见、戒禁取见此三缚结之众生。所谓我见,即指不识自我或错认自我,典型表现有三:第一、低等凡夫,同如稚儿,以肉身当“我”,故我见亦称身见。第二、高等凡夫,稍有提升,以精神意识当“我”。比如笛卡尔讲“我思故我在”,洛克讲“自我察觉以及自我意识之反射”等,即为此类。第三、大多凡夫以“肉身+意识”之综合体当“我”。所谓疑见,乃指对于他人(尤其各类大师、名家、教主……等类)有否断除我见,无力直下判断而有所迟疑。所谓戒禁取见,即指对于他人(尤其各类大师、名家、教主……等类)所设施之各种戒律规则,是否有助于断除我见,无力直下判断而有所迟疑。故,所谓凡夫,乃指称一切从事科学研究、哲学思辨、宗教信仰、艺术创作、生产劳作等各种智力活动,但尚未断除三缚结之世间众生。基于此定义,可知一切不愿探索宇宙本源与生命实相,或者虽有意愿但无能力正确认识之众生,悉皆处凡夫位。为方便读者理解,特做此注释。更为具体之义涵,请参阅与此主题密切相关之系列拙文:《何谓“自我”?——基于般若中观的简略阐释(上)》、《“我”从何来?——基于真唯识量的简略阐释(下)》、《对现存哲学范式下的本体论与认识论之简略评述》、《本体论与认识论中存在诸多诤论之根源》、《普世的、可验证的本体论与认识论(上、中、下)》、《科学vs宗教及其简略评述》、《当前人类对于因果逻辑的认知局限及简略评述》、《因果逻辑之真实义涵》、《因果逻辑之普世性原则与善恶评判之普世性标准》。

<br>

前文(《何谓“自我”?——基于般若中观的简略阐释(上)》)从趋利避害、厌苦求乐乃人之共识这一底层逻辑出发,简略概述了对于何谓“自我”这一基础与核心问题的五个不同层次的认知,并基于经验主义与实证主义,提出了“自我”这一概念的标准界定,化解了“我”之有无的二元对立问题。然而限于篇幅,文中涉及的若干关键问题尚未深入探究,故,本文将从唯识学角度,简略阐释“我”与“我所”从何而来之根本疑难。于此主题,略述三点:一、“我”从八识和合运作中来;二、一切“我所”悉皆自心现量;三、关于记忆与梦境相关的问题。此三内容,分述如次:

# 1 “我”从八识和合运作中来

如前文(《何谓“自我”?——基于般若中观的简略阐释(上)》)所述,围绕着五蕴身心(色蕴、受蕴、想蕴、行蕴、识蕴),人们对于“自我”之认知,大体可分为五个不同层次:一、普通凡夫以五蕴之色蕴(简单讲,即是肉身)当作“自我”,过于幼稚;二、高级凡夫以五蕴之无色蕴(即受、想、行、识,简单讲,即是意识心)当作“自我”,仍显幼稚;三、大多凡夫以五蕴身心(简单讲,即“肉身+意识心”)当作“自我”,较为常见;四、小乘行者认为五蕴身心并非即是“自我”,尚不究竟;五、大乘行者认为五蕴“非我,不异我,不相在”,乃为究竟。

<br>

宇宙万法,悉皆因缘和合而有生灭,五蕴身心亦不例外。那么,第一人称视角之“自我”从何而来?继续前文第三者视角之叙事风格,本文拟从唯识学角度,简略阐述此一事实:第一人称视角的“自我”乃从一心八识和合运作中来。于此主题,略述三点:一、一心八识之简介;二、八识和合运作之简介;三、第一人称视角的“自我”之所从来。于此三点,分述如次:

## 1.1 一心八识之简介

如前文(《何谓“自我”?——基于般若中观的简略阐释(上)》)所述,所谓“我”者,乃指独一无二、常住常在、能知能识,且处处作主者也。何谓“独一无二”?简略言之,即与他不同,无法替代。何谓“常住常在”?简略言之,即无来无去,无生无灭。何谓“能知能识”?简略言之,即能觉察了知,能区分了别。何谓“处处作主”?简略言之,即痴迷倔犟、坚固执着。那么,宇宙万有当中,有何物符合此一特征?众所周知,任何物质性色法皆不符合此特征。那么,唯有向精神性心法当中寻觅答案。现以人道众生为例,略述有情众生心识之微妙。

<br>

人类有几个心?一般凡夫位众生只知道自己有一个心,而心理学家、神经学家、及哲学家会将人类精神分解为不同领域或层次,如意识和潜意识等。东西方宗教,悉皆主要涉及人类精神部分。比如,西方一神教或多神教,悉皆主张人类有多个灵体;东方儒家与道家,悉皆主张人类有多个魂魄;古今中外各类民间传说,悉皆主张人类有所谓灵魂。然而,古今中外,无论宗教传说,抑或学术研究,对此问题,悉互有诤论,皆莫衷一是。何故如此?浅略言之,其因有二:第一、相关概念均无严格精确之界定。比如,中文当中之心、意、识、精、神、灵、魂、魄等单字,及彼等各类组合所形成之名词概念与表意符号,均无严格精确之界定。第二、相关名词概念与表意符号所表述之内容无法验证。此二因缘,导致互有诤论,莫衷一是。故,为避免误解与诤论,此处将人类精神部分统称为心意识。现回到问题本身——人类有几个心?佛陀教言:有情众生悉皆各有独一无二之心体,根据不同功能与特点,此心体可细分为八个识,即所谓一心八识——眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识、末那识、阿赖耶识。此八识,和合运作,亲密无间,如同一心。一般凡夫位众生,往往粗心大意,从未觉察到自己有八个心识,更无法体察这八个心识彼此间的配合运作。现简介如次:

<br>

前五识——眼识、耳识、鼻识、舌识、身识,各司其职,功能单一且拙劣。比如,眼识只能粗略地觉察赤黄青白、光影明暗等色尘,耳识只能粗略地觉察声音大小等声尘,鼻识只能粗略地觉察气味香臭等嗅觉对象,舌识只能粗略地觉察酸甜苦辣咸等香尘,身识只能粗略地觉察干湿软硬粗滑等触尘。这五个心识虽具粗略之识别功能,但并非常住常在,比如,当闭上眼睛或发生某种眼部病变时,眼识随即断灭,便丧失视物功能。与此类似,耳、鼻、舌、身四识亦然。这五个心识也不能处处作主,比如,在很多时候,人们会不由自主地见到自己并不喜欢的颜色,听到自己并不喜欢的声音,嗅到自己并不喜欢的气味,尝到自己并不喜欢的味道,触到自己并不喜欢的感觉。

<br>

第六识,亦名意识,功能复杂且强大,此即一般普通人所知之心识。第六意识具有抽象、概括、分析、综合、归纳、演绎、思考、判断、回忆等复杂且强大功能。故而能够详尽地分辨眼根、耳根、鼻根、舌根、身根这五根,与色尘、声尘、香尘、味尘、触尘这五尘,及五根五尘上所显现的若干差别相,也即法尘对象。此第六意识乃前五识之俱有依,即此第六意识之存在与现行,乃眼等前五识存在与发挥作用之前提基础与必要条件。比如,当此第六意识未现行时,则前五识中之某一识或全部悉皆不可能现行。反之,当前五识中之某一识或全部现行时,则此第六意识必定存在与现行。此乃人人皆可验证之事实。此外,第六意识既可以与眼等前五识配合运作,亦可单独运作。比如,在一般情况下,人们的第六意识需借助其眼等前五识配合运作方可发挥其强大的感知与识别功能,故此时可称之为五俱意识。但进入深度思虑,或者进行不作任何思虑的冥想时,此第六意识便可单独运作,故此时可称之为独头意识。再如,当进入梦境时,前五识虽断灭而无法发挥各自的功能作用(也即,再也无法觉察任何外在的色、声、香、味、触这五尘对象),但此第六意识可单独发挥感受与识别功能,仍能详尽地分辨梦境中的色、声、香、味、触、法这六尘对象。此乃人人皆可验证之事实。此外,与前五识类似,此第六意识既不能处处作主也并非常住常在。比如,在某些场景下,人们常会不由自主地回忆起自己并不喜欢,乃至倍感痛苦之事物与经历,导致夜不能寐。在极度困乏时、被麻醉时,或其他特殊情况下,即便勉强打起精神,一个人也会不由自主地进入昏睡状态。再比如,处于眠熟无梦与昏厥闷绝时,包括此第六意识在内的前六识必定断灭,再也无法觉察任何外在的色、声、香、味、触、法这六尘对象,此乃医学与生活常识。总而言之,此第六意识虽具复杂且强大之感受与识别功能,但既不能处处作主也并非常住常在。故,此第六意识之总特征,可简略总结为“审而不恒”。

<br>

第七识,亦名末那识,具有前六意识所不具备之决策功能。其存在与现行,乃前六识存在与发挥作用之前提基础与必要条件。即,当其未现行时,则前六识中之某一识或全部悉皆不可能现行。反之,当前六识中之某一识或全部现行时,则其必定存在与现行。相较于第六意识所体现之理性与智慧,此第七末那识自身了别慧较弱,常依自身惯性与直觉做出决策,且常错执第八识为自我,故亦名执取识、自我识、痴我识。其了别慧虽弱,但其执着性很强,总是遍缘一切且试图掌控一切,即便处五无心位时(眠熟无梦、昏厥闷绝、正在死亡、无想定、灭尽定),祂亦从不休息。比如,有情众生之呼吸、心跳、脉搏、肠胃蠕动、消化吸收等生理活动,皆受其控制。再比如,当定力达至四禅以上境界时,祂便能使前述呼吸、心跳等生理活动减弱至完全停止。相关案例,古今中外,多不胜数。事实上,一切有情众生生命之延续,皆仰其维持。如前所述,无始劫来,此第七末那识常与第八识和合一处,执其为我,处处思量,从未断灭。然而,祂并非常住常在,永生不灭。事实上,若具备足够定力与慧力,任何人于舍寿时皆有能力消除此第七末那识对自我之执着,只余第八识独存,即“入”无余涅槃。总而言之,此第七末那识,并不像第六意识那样“能知能识”,也并非像第八识那样“常住常在”,但能“处处作主”。故,此第七末那识之总特征,可简略总结为“恒审思量”。

<br>

第八识,功能复杂特性奇妙,具有离见闻觉知、不在六尘分别、含藏七转识染污种子、无量中道(不生不灭、不常不断、不一不异、不来不去……)、离思量性、了众生心行、无我性、无智性、无无明性、离四相性、轮回性、五法、三自性、七种性自性、七种第一义、二种无我……等复杂之功能与奇妙之特性[[2]](#_ftn2)。此第八识,即哲学本体论中所言之“本体”,亦即认识论中所言之“存在”,故此第八识之存在与现行,乃前七识存在与发挥作用之前提基础与必要条件[[3]](#_ftn3)。即,当其未现行时,则前七识中之某一识或全部悉皆不可能现行。反之,当前七识中之某一识或全部现行时,则其必定存在与现行。随因缘条件不同,此第八识会体现出不同之功能与特性,从而被赋予不同之名称。故,祂在佛教典籍中之不同名号多达百余种。比如,此第八识含藏诸多无明业种而不断流注变异,故佛典中音译为阿赖耶,即能藏与所藏之义。此第八识含藏的前七识之业种不断流注,随其因缘,形成所谓七转识,同时又不断收纳七转识于当下所熏习之诸多业种,成为未来活动之依凭,故此祂也称为如来藏、藏识、种子识、因果识等。再比如,此第八阿赖耶识具有大种性自性之造色功能,故祂能摄取地水火风四大种以聚成有情众生之肉身,以及形成花草树木、山川河海、日月星辰、星云旋系……等一切有情众生赖以存续之诸器世间。不同于前七转识,此第八阿赖耶识对于一切物质性色法(共十一种:眼、耳、鼻、舌、身、色、声、香、味、触、法处所摄色),无有起心动念,更无分别执着。然而,祂对于前七转识之一切心行,悉皆了如指掌,并随彼心愿,随缘而行。故,此第八阿赖耶识之总特征,可简略总结为“恒而不审”。

*****

> [[2]](#_ftnref2)五法:相、名、觉想、正智、如如。三自性:圆成实性、依他起性、遍计执性。七种性自性:集性自性、性自性、相性自性、大种性自性、因性自性、缘性自性、成性自性。七种第一义:心境界、慧境界、智境界、见境界、超二见境界、超子地境界、如来自到境界。二种无我:人无我、法无我。本文乃是为一般初学者所作,相关概念名相之具体义涵,此处不作详述,若有兴趣,请参阅台湾正智出版社出版之相关资料。

> [[3]](#_ftnref3)关于此事理之逻辑推证,请参阅拙文《普世的、可验证的本体论与认识论(上、中、下)》。

<br>

佛门禅宗所讲之开悟明心,即是悟明并实证自身之第八阿赖耶识。任何人,若真实证悟,便可随时随地观察自己与其他一切有情众生之第八阿赖耶识,会发现彼此在体上完全相同,只是相、用各有差异。由是,自他不二之中道观,不假自得。第八阿赖耶识在哪里,以及如何与前七转识配合运作,涉及甚深法义,乃佛门不传之密,向不轻泄,故而简介即止。此如来本体是否真实存在?能否经得起如同自然科学实验那样反复验证?答曰:完全可以。如何证明如来藏真实存在?除了如人饮水,冷暖自知这种直接体证之外,还有其他诸多间接证据。比如,若无第八识如来藏持身,则胎儿不能生长,活人即成死尸。如前所述,修行人之定力若能达至第四禅及以上境界,即能控制自身之呼吸、心跳、脉搏、及各类生化反应,直至全部停止而身不烂坏。若无第八识如来藏持身,任何死尸将很快腐化,即便低温保存,亦在缓慢烂坏之中。此类事实,人皆可证。至于此第八阿赖耶识存在之逻辑推证与事实证明[[4]](#_ftn4),可参阅《真实如来藏》等相关著作。(萧平实 2013)

*****

> [[4]](#_ftnref4)具体内容,请参阅拙文《普世的、可验证的本体论与认识论(上、中、下)》。

## 1.2 八识和合运作之简介

关于此一心八识和合运作之理,正如佛门偈语所示:八个兄弟共一胎,一个伶俐一个呆,五个门前做买卖,一个家里把账开。此八心识,亲密无间,和合运作,如同一心。对于此事实,对于此偈语,为方便理解,现简略阐释如次:

<br>

有这么一间小当铺,或称小公司(即某人),由老板(即第八识如来藏本体)非常信任的儿子(即第七末那识)当经理。为了保障正常运营,公司长期雇佣了一位聪明伶俐的业务主管(即第六意识)与五位各有所长的业务专员(即眼、耳、鼻、舌、身五识)为公司服务。

<br>

此五位业务专员,各司其职,能力有限,各管一块。此业务主管,统辖前五位业务专员,对于各种业务数据进行抽象、概括、分析、综合、归纳、演绎、思考、和判断,然后报送给公司经理。此业务主管非常聪明伶俐,对于公司运营有建议权但无决策权。公司日常运营,实行经理负责制。此经理虽然不够聪明伶俐,但他对于公司日常运营具有决策权。他总是认为这间公司是自己的,并经常根据自己的习惯做出各种经营决策。老板从来没有,也永远不会主动干预公司日常运营中的任何决策,但他会被动地收集和存储公司全部数据。老板会完全按照其儿子的要求行事,即便是再无理的欲求,他也会竭尽全力地给予满足。

<br>

因经理不够聪明伶俐,故公司日常运营多依赖公司所雇佣的业务主管。长此以往,则此业务主管日益骄慢,常直接忽视其他五位业务专员,甚至直接忽略经理和老板之存在,以为自己能代表整个公司。然而,事实上,此业务主管只是公司雇员,不仅每晚都下班而消失不见(如眠熟无梦),遇到特殊情况时(如昏厥闷绝),也会下班而消失不见。而经理和老板却从不休息,公司照常运作。比如,一般人眠熟或昏迷时,依旧保持呼吸、心跳与脉搏。

<br>

此六位临时雇员所收集和整理的信息(即色声香味触法六尘,即所谓内六入)皆是由老板提供和呈现的,即他们从未直接触及任何外部世界信息。此业务主管虽然聪明伶俐,即从未知晓此一事实。比如,梦境中,独头意识所感知与了别之一切色声香味触法六尘,皆来自于第八识如来藏本体。事实上,现代自然科学也早已证实人类所感知的一切,皆来自于自己的生物脑电波与神经电信号,故哲学上有缸中之脑之思想实验。

<br>

如前所述,业务主管(第六意识)虽能协助经理(第七末那识)处理公司日常运营事务,但并不能左右其决策。经理(第七末那识)虽在一般情况下会参考来自业务主管(第六意识)之理性建议,但实际情况是,祂仅依凭自身之喜好与习惯进行决策。比如,一般情况下,大多普通人都是温和而理性的,但在一些情况下,其决策和行为却异常冲动和情绪化,最为典型之表现即是现代科学所无法解释的各种上瘾症。再比如,第六意识明明知道某些行为举止是不当的,但人们仍会在第七末那识固有之习性下做出一些不当之举动。再比如,若未得四禅以上之定力,普通人不借助外在工具而试图通过屏住呼吸而自杀,则不可能实现。因为试图自杀是其第六意识之功能,而保持呼吸则是其第七末那识之功能。

<br>

当这间小公司因各种原因而无法经营时(比如身体衰老或大脑损伤),即便包括业务主管(第六意识)在内的所有雇员悉皆执着不肯舍弃,但经理(第七末那识)也会主动放弃这这间小公司,祂会携其父亲(第八识如来藏本体)伺机再组建一家新公司,并重新招募包括业务主管(第六意识)在内的新雇员。所谓投胎转世,即是此理。新的业务主管(第六意识)无有权限从老板所控制之数据库内调取信息资料,故其无法回忆起过往公司之相关信息,最多只能忆及自己受雇以来所触及之相关信息。所谓隔阴之迷,即是此理。一般情况下,普通人无法忆及前生往世,乃受限于隔阴之迷故。至于古今中外,诸多案例表明当事人存有部分前世记忆,此涉及过往宿命通之修习及第七末那意根之运作,限于篇幅,暂不详述。

<br>

无始以来,在公司组建及运营过程中,老板(第八识如来藏本体)一直保持不主动、不拒绝、不负责之态度。若经理(第七末那识)能舍弃执着公司为自有之习气,则公司解散之后,只剩老板(第八识如来藏本体)独存,将不再组建新公司。此即小乘解脱道修行者所追求之终极目标——无余涅槃,亦即本体论中所言之“本体”,亦即认识论中所言之“存在”。总而言之,无论大乘抑或小乘,皆非断灭论。此第八识如来藏本体,无生无灭,无形无相,故名之曰空性——此非凡夫所能理解之空无,乃是空中生有之空,无中生有之无,也即东方道家所言之太极或无极——故《道德经》有云:吾不知其名,字之曰道,强为之名曰大。因无生无灭无形无相故,此如来本体自然无有所谓生灭、去来、内外、大小、一多、同异……等二元对立之属性[[5]](#_ftn5)。

*****

> [[5]](#_ftnref5)此第八阿赖耶识存在之逻辑推证与事实证明,请参阅拙文《普世的、可验证的本体论与认识论(上、中、下)》。关于此第八阿赖耶识的更多功能与属性,请参阅台湾正智出版社出版之诸多著作。

<br>

以上所述,乃是对于一心八识和合运作之简略介绍。由上可知,除第八识如来藏本体外,前七转识皆非常住法,皆可断灭故。第八识如来藏,虽常住常在,却对色声香味触法六尘毫不动念,亦无了别。第七末那识,虽非常住法,亦无了别慧,却具决断性。第六意识,虽非常住法,亦无决断性,却具了别慧。眼耳等前五识,与第六意识相似,但功能远逊于后者。故,一般而言,欲界有情众生,皆有八识。诸多事实,皆可验证,若无第八识如来藏本体,则负责感知了别色声等六尘之七转识不会出生。若无前七识等五阴活动,则不能称为有情众生,如动物尸骸、花草树木、山河大地、日月星辰等,只能称为无情众生。凡夫位智者不知此正乃有情众生与无情众生之根本区别故,他们提出的诸多概念,皆为文字游戏,多无实义。比如,何谓“生命”?何谓“生物”?自然科学、社会科学与人文学科三大认知系统,皆无法做出无歧义的严格清晰之界定。

<br>

综上所述,是“有我”还是“无我”?既不同于凡夫众生错误地执取五蕴真实而认为“有我”,亦不同于小乘学人一味执取五蕴虚妄而认为“无我”,于大乘学人而言,五蕴非常,本体非断,不偏两边,行于中道,故曰“非有非无”。总而言之,凡夫偏有,愚者偏空,皆非中道。此乃从般若中观层面之陈述,若从唯识四分层面进行阐释,则更为精妙,此留待后文简略陈述。

## 1.3 “我”之第一人称视角觉受从何而来

“我”作为第一人称代词,凡夫众生,日日用之,却不知之,虽不知之,却极爱之,虽极爱之,却不知之,岂不怪哉?第一人称视角之“我”,极为平常实在,然而,其从何而来?为方便理解与验证,现从日常经验出发,以探究“我”之觉受从何而来。

<br>

众所周知,处眠熟无梦或闷绝昏厥位时,任何人皆无粗重的“我”之觉受,此一论断,人人皆可亲证。然而,处梦境或清醒位时,任何人皆有或粗重或细微的“我”之觉受,此一论断,人人亦可亲证,无需多言。

<br>

或有智者,疑而问曰:成年人有“我”之觉受,容易理解,但婴幼儿,应没有“我”之觉受。不仅处婴幼儿阶段之人类,处婴幼儿阶段之猫狗等动物,也应没有“我”之觉受。何出此言?无论人类抑或其他动物,观彼等处婴幼儿阶段时,对于外界一切人事物等,全然接受,既无分别,亦无执着,故天真无邪,可爱至极。此一事实,君未见耶?

<br>

笔者答曰:君乃智者,观察入微,君之言论,切中要害。然而,处婴幼儿阶段之人类及猫狗,乃至其他一切飞禽走兽、蜎飞蠕动等类,到底“有我”抑或“无我”?回答此一问题之前,先定义何谓“我”,再行判断有或无。如前所述,所谓“我”者,乃指独一无二、常住常在、能知能识,且处处作主者也。何谓“独一无二”?简略言之,谓与他不同,无法替代也。何谓“常住常在”?简略言之,谓无来无去,无生无灭也。独一无二与常住常在,正乃人人本具个个不无的第八识之特性。何谓“能知能识”?简略言之,谓能觉察了知,能区分了别也。此正乃前六识,尤其第六意识之特性。何谓“处处作主”?简略言之,谓痴迷倔犟、坚固执着也。此正乃第七末那识之特性。此“我”之具体意涵,可经受一切逻辑与事实之双重检验。

<br>

由此观之,人类及猫狗,或其他不同存在形态之有情众生,即便处婴幼儿阶段,也必定有“自我”之觉受。此说确否?现以人类婴幼儿为例,简略分析之。君曾观察到,人类婴幼儿,对于外界人事物,既无执着,亦无分别,故彼等显得天真、无邪、可爱。然而,此乃错乱因果之说也。何出此言?今且问君:君之宿敌,处眠熟位或闷绝位时,既无分别亦无执着,那么,彼天真与否,可爱与否?想必君等,必定答否。故,君之言辞,乃错乱因果之说也。当然,虽则如此,此说亦有可取之处。

<br>

可取之处,显在何处?如君所言,“我”之觉受,粗略言之,即分别与执着。人类婴幼儿,是否完全无分别,亦无执着?非也。正常婴幼儿,或饥渴需饮食时,或腹胀需排便时,虽不会言语表达,但会哭闹不止。有经验之陪护者,可根据婴幼儿不同之行为举止,判断其不同需求并满足之。待需求得到满足后,婴幼儿便停止哭闹。此一事实表明:人类婴幼儿区分了别之智慧虽不及成年人,但亦有不度程度的区分了别之能力,亦有不度程度的痴迷、倔犟与执着之习气。由此可知,人类婴幼儿必有“自我”之觉受。试问:若婴幼儿无有“自我”之分别与执着,何能觉知饥渴冷暖及屎尿憋胀?为何在其需求得到满足之前后,会表现出不同之行为举止?岂非正是其分别与执着之微细表征乎?事实上,即便新生婴儿,亦有“自我”之觉受,只是较为细微,大多人未觉察罢了。细心之父母与专业之陪护,悉有经验皆能知之。随年龄增长,其我见我执,亦随之日增日显,此一事实,人人皆曾经历,人人亦可观察亲证。至于少时天真可爱,长时世故可憎,此涉及对无表色之觉受,涉及五十一心所之复杂运作,暂不细述。另,如前所述,任何人处眠熟位或闷绝位时,皆无粗重的“我”之觉受,而处梦境或清醒位时,皆有或粗重或细微的“我”之觉受,此乃人人皆有之体验。然而,此是何故?人人知其然,却未必知其所以然。现从八识和合运作之角度,简略分析如次:

<br>

如前所述,有情众生,皆有八识,眼等五识,各司其职,第六意识,审而不恒,第七末那识,恒审思量,第八阿赖耶识,恒而不审。若无第八阿赖耶识,则非有情众生。任何有情众生,除处眠熟、闷绝、正死、无想定及灭尽定此五位之外,必定有“我”之觉受。第八阿赖耶识,对于六尘境界,随缘而行,毫无觉受。第七末那识有痴迷、倔犟、执着等习气,表现较为感性。第六意识在前五识配合之下,有抽象、概括、分析、综合、归纳、演绎、思考、回忆、判断等功能,表现较为理性。凡夫位众生,当处清醒位时,前七识和合运作,必生分别与执着。当处梦境时,第六独头意识与第七末那识和合运作,亦生分别与执着,故凡夫于梦境中,必有第一人称视角的“自我”之觉受。当处眠熟位或闷绝位时,前六识悉皆断灭,仅存末那识。此第七末那识虽有坚固之我执,然其了别功能只与五别境之慧心所相应,且功能拙劣,故其自证分及证自证分极其微弱,故凡夫位众生难以觉察,故凡夫处眠熟无梦或闷绝昏厥时,必定无有第一人称视角的“自我”之觉受。以上所述事实,人人皆可自证。

<br>

第七末那识默容遍缘一切法尘对象,然自身了别慧较弱故,若突遇重大变故,则必定引生第八识如来本体中意识种子流注,生起第六意识来进行区分了别,由是第一人称视角的“我”之觉受随即而生。此理确否?可以事证之。比如,正昏睡眠熟之时,此难可觉察之第七末那识,缘及如来藏中过往之记忆信息,必定引生各类天马行空之业种流注,当即唤起第六意识。于是乎,六七二识配合运作,第一人称视角之“我”当即产生,第六意识感知如来藏流注之色、声、香、味、触、法六尘,其种种觉受,四分俱足,与醒时无异,此即梦境是也。第六意识生起之刹那,便即配合第七末那识之运行,发挥觉受了别之功能。因昧于自己第六意识之生起,故凡夫醒来之后虽知梦中有“我”,却不知梦中之“我”,从何时生起,从何处而来!所谓梦醒一如,此之一谓也。如上所述,人人皆可自证,无需赘述。

<br>

再比如,某一时刻,第七末那识缘及触尘,唤起第六意识,二者配合运作发挥了别功能。或因觉知事态重大,但第六独头意识尚无法完全了别,第七末那识当即作主,唤起眼等前五识。前七转识和合运作,觉察功能完备而敏锐,第一人称视角的“我”若察知此触尘乃床板振动,继而觉察地动山摇,即刻可知发生地震或其他重大灾害,第七末那识当即依自己习气决策,赶紧逃命,完全不经意识,直接裸身,或奔门而逃,或向桌椅床底处躲藏。第一人称视角的“我”若察知此触尘乃麻木或痛感,继而觉知此麻木或痛感乃因侧卧过久,血液流通不畅所致,即知此非重大紧急事务,第七末那识便当即决策,解除受压状态,翻身再睡,继而第六意识断灭,重新入眠。以上所述事实,人人皆可自证,无需赘述。

<br>

以上所述,简略阐明了第一人称视角的“我”之觉受乃从一心八识和合运作中来之逻辑与事实。换言之,所谓“我”者,乃自心现量。只需稍具慧力与定力,人人皆可自证。非但“我”之觉受,乃是自心现量,事实上,一切“我所”,亦皆自心现量。

# 2 一切“我所”悉皆自心现量

如前文(《何谓“自我”?——基于般若中观的简略阐释(上)》)所述,心智尚处初级阶段的无智凡夫,其关注点多聚焦于客体“外我所”,比如财色名食睡、功名利禄、家亲眷属等各类身外之物。心智尚处中级阶段的无智凡夫,其关注点多聚焦于客体“内我所”,比如各类健康养生、文学艺术、神通异能、身心灵成长等相关的人事物。囿于认知局限,彼等虽欲通过抓取内外“我所”而利益“自我”,然因迷惑无明而不识“自我”,甚或错认“自我”,导致事倍功半,乃至事与愿违——求利得害,逐乐得苦。事实上,一切烦恼、忧愁、乃至痛苦,悉皆源于无明,其中最为根本之无明乃是不识自我。不识能觉之主体“自我”,则于所觉之客体“我所”,必定无法彻底搞清楚弄明白。如前所述,能觉之主体“自我”,乃自心现量,所觉之客体对象“我所”,亦皆自心现量。换言之,“我”从未真正触及任何外界对象——一切“我所”,悉如梦境。于此逻辑与事实,略述三点:第一、物质与精神绝不可能相互作用;第二、外尘境与内尘境之差异;第三、众生觉知心从未触及外界对象。

## 2.1 物质与精神绝不可能相互作用

如前所述,物质与精神,乃二元对立的思维方式与认知模式之产物,虽为哲学领域中之基本概念,然其意涵模糊,无有严格精确之定义。故于哲学研究,实不堪用。然,即便就其通俗意涵而言,有形有相之物质与无形无相之精神,两者性质完全不同。故,两者之间绝不可能直接发生物理性作用力,亦绝不可能直接发生化学性质之相互作用。此一论断,早已被现代自然科学所证实。然而,从事科学研究与宗教信仰之凡夫位智者均未脱离迷信之思维方式,故,双方信徒多喜迷信活动。比如,爱因斯坦之相对论树立权威之前,科学信徒普遍迷信牛顿之绝对时空观。科学信众,尚且如此,宗教信徒,自不待言。比如,古今中外,各国家族群流传之所谓特异功能者,诸如隔空取物、意念弯曲等,绝大多数皆为骗局魔术之民间把戏,皆可以现有之科学知识解释之。古今中外,各国家族群,皆有各类迷信思想与迷信活动之传承。无论中西,一切迷信思想与迷信活动之形成,皆直接源于对因果逻辑之无知,若追根究底,则源于对物质与精神两者关系之无知。然而,如前所述,科学信众虽未摆脱迷信之思维方式,但较之于宗教信徒,普遍更为理性,更注重思辨与实证。民间流传之量子力学涉及意识之观测问题,如前所述,实乃凡夫之虚妄想。至于双缝干涉与延迟选择实验,从事物理学研究之凡夫位智者,悉皆昧于实相而迷于表相,自然无法解释,以致谬种流传。总而言之,依世间法之智慧可知,物质与精神,两者性质完全不同,两者之间绝不可能直接发生物理或化学性质之相互作用。

## 2.2 外尘境色法与内尘境心法之差异

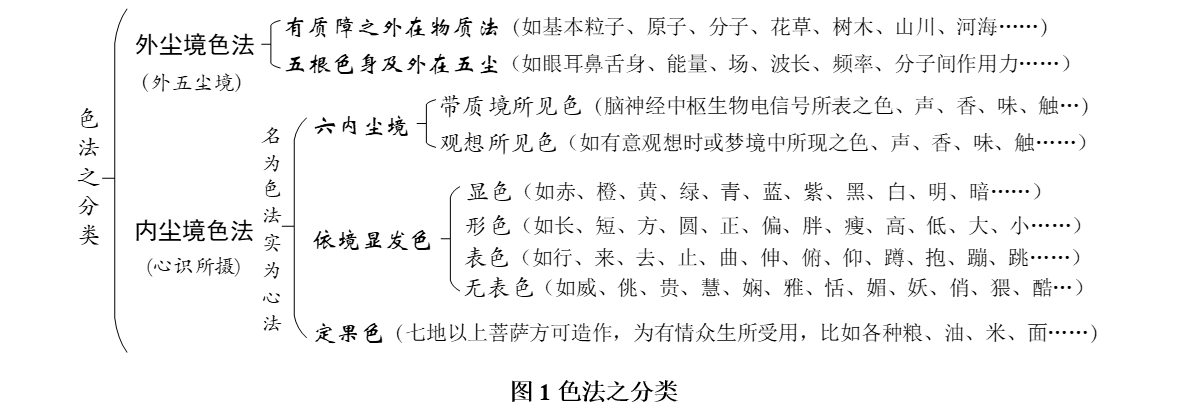

1、色法与心法之差异。类似于物质与精神之两分法,世间一切法,可方便区分为色法与心法两大类。所谓色法,狭义而言,即指地水火风四大极微邻虚尘[[6]](#_ftn6)所构筑之法,比如基本粒子、原子分子、花草树木、动物尸骸、山川河海、日月星辰、星云旋系、……乃至一切诸器世间等。故,世间法中物理学所言之物质、能量、场等,亦属色法。所谓心法,狭义而言,即受、想、行、识四蕴,广义而言,可指八识心王及五十一心所法。若进一步细分,则如前述,可详分百千,细分万亿,乃至无数。事实上,色法与心法,非一非异,两者关系,可略示如下:

<br>

<br>

*****

> [[6]](#_ftnref6)所谓邻虚尘,可指普朗克尺度之“基本粒子”或“震动弦”,具体义涵,请参阅拙文《普世的、可验证的本体论与认识论(上、中、下)》。

<br>

2、外尘境色法与内尘境心法之差异。所谓外尘境色法,即指眼、耳、鼻、舌、身五扶尘根所触之色、声、香、味、触外五尘,简称外五尘境。比如,光波及其波长、振动及其频率、分子及分子间作用力、物体及依之而显之虚空等。所谓内尘境心法,即第八识如来本体所流注之色、声、香、味、触、法六尘,被前七识所摄取,简称内六尘境。比如,眼识与意识所摄之各种内色尘,如青黄赤白明暗等显色、长短方圆高低大小等形色、行来去止曲伸俯仰等表色;耳识与意识所摄之各种内声尘,或急促或平缓、或悦耳或刺耳;鼻识与意识所摄之各种气味,或香或臭、或平淡或刺激;舌识与意识所摄之各种味道,或甜或苦、或酸或咸等;身识与意识所摄之各种触感,或干或湿、或粗或细、或涩或滑等……。前述不同之内六尘境,其生灭存续,皆依于八识心王,故称之为内尘境心法。总而言之,前述显色、形色、表色,及由此三色所显发之无表色,如各种气质、神韵等,悉为内尘境心法。

## 2.3 众生觉知心从未触及外界对象

人类怎样借由眼、耳、鼻、舌、身、意六根来触及外界色、声、香、味、触、法六尘,以达到见、闻、觉、知、观、照之效果,四百年来之自然科学,虽成果丰硕,但至今为止,对于视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉之真相,百分尚未触及一分。何出此言?现以视觉为例,简略陈述之。

<br>

众所周知,人类视网膜中所呈现之任何影像,皆为其视觉对象之倒影。然而,常人所见之视觉对象,悉皆正立而非倒置,此为何故?面对视觉对象,是眼睛在“看”还是大脑在“看”?面对同一视觉对象,不同之人,所见亦有不同,如不同颜色、形状、方位等,此是何故?乃至于同一人,面对同一视觉对象,亦有不同之感受,如面对同样的花鸟,杜甫既有“江碧鸟逾白,山青花欲燃”之欢快,又有“感时花溅泪,恨别鸟惊心”之悲怆,此是何故?……日常生活中,诸如此类多如牛毛的简单疑难,科学、哲学与宗教,居然都无法给出合乎逻辑与事实之解答,岂非怪哉?!

<br>

能“看见”的不是眼睛而是大脑。这里结合众所周知之常识,简略陈述视觉之本质。人类是怎样“看见”视觉对象的?自然科学各学科有相当精细之研究与分析。大略而言,光学部分揭示了视觉对象反射光线进入虹膜、晶状体,至视网膜成像之物理过程,分子生物学部分揭示了视网膜中感光细胞将光信号转化为神经电脉冲信号之分子机制,神经生物学部分揭示了相关脑神经组织将生物电脉冲信号转化为图像颜色之成像机制。如前所述,自然科学虽未能解答前述诸多疑难,却证明能“看见”的是大脑,而非眼睛。虽然此一结论仍然错误,离真相尚远,但较之于一般凡夫大众,此类从事科学研究之凡夫位智者,其认知水平更胜一筹。故从事哲学研究之凡夫位智者,据此事实,提出了“缸中大脑”之臆想。

<br>

能“看见”的不是大脑而是心识。为何说能“看见”的是大脑,此一结论仍然错误?不符事实故,容易证伪故。比如,处眠熟无梦或昏厥闷绝时,眼睛与大脑悉皆完好无损,却无法“看见”任何视觉对象。此一事实,人人皆可自证,无需赘述。由此可知,当代自然科学,关于视觉之相关结论,尚极浅陋粗糙。众所周知,即便盲聋喑哑,梦境中也必定能“看见”相关视觉对象,但眠熟无梦时,或昏厥闷绝时,或死亡之后,绝不可能“看见”任何视觉对象。由此可知,能“看见”者,既非眼睛,亦非大脑,乃觉知心也。视觉如此,听觉、嗅觉、味觉、触觉,亦同此理。至于有情众生的八个心识怎样配合运作以实现见、闻、觉、知、观、照之功能,弥勒菩萨所造之《瑜伽师地论》与玄奘菩萨所造之《成唯识论》两部宏伟著作,皆有详细论述。

<br>

事实上,有情众生从未触及外界色尘,非但其内在觉知心如此,即便其外在色身亦是如此。现以触觉为例,基于人人皆知之物理学常识,阐明此一事理。凡夫位众生多认为外在物体之干、湿、粗、细、涩、滑……等不同触感,极为真实,并由此而引生各种贪爱及烦恼。殊不知,彼等觉知心从未直接触及外界色尘,即便其外在色身亦从未触及外界色尘,现代自然科学早已证实此一事实。且不谈前沿物理学中基本粒子或振动弦之刹那生灭,仅以众所周知之科学常识为证。任何物质皆由原子组成,而原子则由内部原子核与外部电子组成。原子核占原子整体质量达99.99%以上,但其体积仅占整个原子百万亿分之一。换言之,就体积而言,除去可忽略不计之原子核,整个原子,形同空洞,此乃众所周知之物理学常识。试问:由原子组成之物体,比如两只手掌,能直接相触吗?且不谈形同空洞之原子,仅就分子层面而言,物理学基本常识告诉人们,由于引力与斥力之相互作用,若无激烈之化学反应,分子间将保持平衡距离。由此可知,即便两只手掌相握,看似亲密无间,然就微观而言,实则相距甚远。由此事实可知,有情众生之色身从未真正触及外界色尘。

<br>

若真智者,必有疑问:有情众生之觉知心所触之内尘境心法,从何而来?如前所述,有情众生之前七转识,乃依第八识如来藏本体而生,皆处念念生灭当中,自然无法生出任何内尘境心法。故,唯一合理之解释为——觉知心所触之内尘境心法,仍外尘境色法藉由第八识如来本体转换而来。事实上,哲学中所谓“缸中之脑”,正乃对此一事实之模拟。即有情众生所感知之一切色、声、香、味、触、法之内六尘境,悉皆外六尘境在其脑中之影像。彼等觉知心从未直接触及外界诸法,彼等所触者,借用世间俗语,悉为生物脑电波或神经电信号。分子生物学,神经生物学及脑科学领域中的相关研究成果,早已验明此一事实。故而可知,一切有情众生悉皆源于各自独特之第八识如来本体,且无始以来,一直生活于各自独特之第八识如来本体之内[[7]](#_ftn7)。此第八识如来本体,于三界六尘,虽无起心动念,更无分别执着,然于三界六尘外之一切法,皆有侦测与改变之能力与功能。奈何有情众生,皆日用而不知,可见思维模式与认知惯性之强大坚固。当然,此涉及第七末那意根恒审思量遍计执持之体性,暂不细述。总而言之,当前脑科学、心理学等领域之研究,方法失当,成果粗糙,自不待言。

*****

> [[7]](#_ftnref7)关于此一事理,请参阅拙文《普世的、可验证的本体论与认识论(上、中、下)》。

<br>

总而言之,能见、闻、觉、知、观、照之主体,乃第八识如来本体所生之意识觉知心。所见、闻、觉、知、观、照之对象,乃第八识如来本体流注之内尘境心法。换言之,众生觉知心所接触并辨识之色、声、香、味、触诸法,非为外尘境色法,悉皆内尘境心法。基于此一事实,前述科学、哲学与宗教悉皆无法圆满解答之疑难,自然可给出合乎逻辑与事实之解答——面对同一外在感知对象,基于不同业力与不同因缘,各人第八识如来本体流注不同内尘境心法,故各人觉知心有不同之内在觉受。此一事理,非但适于人道有情众生,亦适于三界、四生、五道、七趣、九地、十二类、二十五有一切不同形态之有情众生。故佛教本体论与认识论云:“三界唯心,万法唯识;唯心所现,唯识所变”[[8]](#_ftn8)(正安 2020b)。世尊于《楞严经》中更直接明说——灯能显色,如是见者,是眼非灯;眼能显色,如是见性,是心非眼。故,任何个体“我”所觉察之一切,悉如梦境,悉皆幻相,非是臆想,乃是事实。此一论断,可经受一切逻辑与事实之双重检验。

*****

> [[8]](#_ftnref8)具体内容,请参阅拙文《普世的、可验证的本体论与认识论(上、中、下)》。

<br>

经由上述法义铺垫,现以第六意识为例,简略陈述“唯识四分”之理。吾人是如何“看”到某种色彩的?如前所述,自然科学各学科有相当精细之研究与分析。这里略过光学、医学、分子生物学、脑神经科学等现代自然科学中已知的基本知识,从唯识四分之角度简要陈述如次:

<br>

“看”到某种色彩对象,吾人之第六意识会经历四个极为迅速短暂之过程:第一刹那,意识五遍行之触心所现行,察觉有某色彩对象,此即相分。第二刹那,意识五别境之欲心所,及五遍行之作意心所现行,希求确定有此色彩对象,此即见分。第三刹那,意识五遍行之受、想心所,及五别境之胜解心所现行,经前后对比,当即证知“看”到了此色彩对象,此即自证分。第四刹那,意识五遍行之思心所,及五别境之念、慧心所现行,当即证知自己的确“看”到了此色彩对象。此四个极为迅速短暂之过程,构成第六意识之四分。

<br>

以上所述,仅涉及第六意识,事实上,“看”这一功能,绝非仅第六意识,任一刹那之“看”,悉皆涉及六、七、八三个心识极为繁复、极为迅捷之互动过程,语言文字等表义名言,几乎无法描述。凡夫位众生,多粗心大意,皆难以觉察,此乃必然。笔者定力欠佳,对自己心识之运作,虽偶有体验,然亦极粗略。故,以上对于第六意识相分、见分、自证分、及证自证分之描述,主要基于慧力之逻辑分析而非定力之现量体察。当然,即便定力超常,若无慧力协持,八识心王及各自四分之运作,亦难现量体察。

<br>

总而言之,第七末那识,虽有坚固的我见我执之习气,然其无有完整的五别境之心所法,其慧心所较弱,兼其唯识四分之见分、自证分及证自证分极为微细,故其第一人称视角的“我”之觉受微妙难察。第六意识,虽无坚固的我见我执之习气,然其五别境心所法俱足,且慧心所强大,又兼四分俱足,故六七二识配合运作之下,第一人称视角的“自我”之觉受粗重易知。以第三人称视角观之,此一“我”者,可指称三界、四生、五道、七趣、九地、十二类、二十五有一切不同形态之有情众生。故,本文所述之“我”,乃指“人我”而非“法我”。

# 3 关于记忆与梦境相关的问题

## 3.1 记忆相关的问题

于此主题,略述三点:(一)如来本体乃有情众生之记忆存储器;(二)关于回忆之定义;(三)普通人无法忆及前生往世之原因。

<br>

**(一)如来本体乃有情众生之记忆存储器**

<br>

现代脑科学、神经生物学等领域之研究,多秉持唯物论之理念,以物理学研究之思维与方式,对精神思维进行研究。如此一来,已走向歧途而不自知。具体而言,过失有二:一者过于物化,二者方法失当。于此两点,有众多资料可资参阅,此不赘述。现仅以彼等所知之事实疑之——据说人类记忆信息皆存储于物质大脑中,则请问:记忆信息存储于大脑中哪一部分?众所周知,人脑中之神经细胞达多数百亿,神经元及突触多达数千亿。记忆信息真的存储于这些神经细胞,神经元与突触当中吗?若果真如此,何故于尸体完整大脑内找不到对应之记忆信息?当回忆与思考时,所需之信息如何在神经细胞,神经元与突触之间传递?众所周知,人脑中每小时有约数千神经细胞罹患疾病,每年有近千万神经元与突触丧失功能。总而言之,人脑中之神经细胞、神经元与突触,每时每刻皆处于新陈代谢之中。然而,大多常人并未因此丧失记忆,此是何故?此外,有形有相、可碰可触之神经细胞、神经元和突触,如何产生无形无相、不可触碰之精神思维?或有人言生物电场……,然而,且不问何谓生物电场,只问:诸多尸体,何故不再产生所谓生物电场?活人之生物电场从何而来?……诸如此类疑难,彼等从事脑科学、神经生物学研究之凡夫位智者,概莫能答。

<br>

有情众生之记忆信息悉皆存储于各自独特之如来藏本体。此一事实,任一亲证此“心”者,皆可现量观察体验。即便未能亲证此“心”,亦可以此一事理,粗略解答任一有关记忆之疑难。比如,为何于尸体大脑中找不到记忆信息?因其第八识如来本体不再持身故。活人与死尸之根本差异,正在此处。此外,若知晓并熟悉此如来本体之二无我、三自性、七种性自性、七种第一义等体性,则一切科学、哲学与宗教领域内之所谓神秘特异现象,悉皆再无任何神秘怪异可言。比如,因昧于时间与空间之本质,科学、哲学与宗教皆多迷信。一切过去、现在、未来、内部、外部等涉及时间与空间之观念与概念,悉皆凡夫基于第六意识之虚妄想。何出此言?比如,当眠熟无梦或昏厥闷绝时,任何人将不再有时间与空间之观念与概念,于其而言,所谓时空,无有任何意义。任一智者,皆当认知,吾人于清醒位时所感知之时空,与梦境中所感知之时空,并无本质差异。现代脑科学、神经生物学之研究成果,早已确证此一事理,故哲学领域有所谓“缸中大脑”之说。诸多科学实验虽早已确证此一事理,世间凡夫仍多执着幻境,可奈之何!究其根源,乃凡夫未破我见我执故。欲破解科学、哲学与宗教三者共同之终极难题——时间与空间之本质,需先搞清楚何谓“自我”(XIE 2019, 正安 2020a),此为何故?认识对象与认知主体不可分割故,认识对象之存在,需以认知主体之存在为前提故。事实上,无始劫来,每一位有情众生,其第六意识从未直接触及任何外界之色、声、香、味、触、法六尘。此一事理,前已略述。总而言之,第八识如来本体乃有情众生之记忆存储器,若知晓此一事理,则前述脑科学、心理学与生物学中关于记忆之难题,自可迎刃而解。

<br>

**(二)关于回忆之定义**

<br>

于世间凡夫而言,所谓回忆乃稀松平常之心理活动,多不以为意。心理学对于回忆这一心理活动之界定极为浅薄粗糙,实不堪用。回忆,看似稀松平常,实则涉及有情众生之八识心王五十一心所极为繁复之心识活动。笔者所知,尤其能现量体验者,极为有限。目前仅能粗知此八识心王之总相,尚无能力现量观察彼等五遍行心所与五别境心所相互激发相互引生之互动过程与细节。现仅以笔者亦极为有限之认知,尝试界定“回忆”之意涵。任何人进行回忆活动之最初一瞬间,其六、七、八三个心识必定经历如下过程:

<br>

第六意识五遍行之作意及思心所现行,第七末那识五遍行之作触、意、想、思心所随即现行,第八阿赖耶识五遍行之触心所随即触之,并起作意而流注相应内尘境之业种;第七末那识五遍行之触心所随即触之,并引生受心所现行,受心所既生,必定引生五遍行之想心所现行;既有知之,则必有负责分别之思心所现行,继而引生其五别境之慧心所现行,然其慧解功能极弱,必定再行作意而唤起第六意识五遍行之触心所;第六意识之触心所现行,察觉内尘境之对象,随即其五别境之欲心所及五遍行之作意心所现行,希求确认刚才所触之对象;如此必定引生其五遍行之受心所、想心所,及五别境之胜解心所现行,前后对比即可确认刚才所触之对象;第七末那识五遍行之触心所随即触之,必定重复前述受、想、思、慧心所,从而再次唤起第六意识;第六意识之自证分于前一刹那已确认刚才所触之对象,则其证自证分之思、念、慧心所必定现行,随即确认自己确认此前所触之对象。

<br>

以上所述之过程,乃是脑中出现回忆对象之最初一刹那,或许一毫秒,乃至一微秒,一纳秒之内,六、七、八三个心识所必经之大体过程。当然,以上所述,尚过于粗略,定力与慧力悉皆具足者,自可现量观察。总而言之,所谓回忆,即六、七、八三个心识共同协作,其中第六意识五遍行心所与五别境心所,尤其念心所,共同协作以显了别与忆念功用之过程。

<br>

**(三)普通人无法忆及前生往世之原因**

<br>

如前所述,有情众生之前生后世既为同一如来本体,且其过往之记忆信息悉皆存储于其如来本体之内,何故绝大多数人道众生悉皆无法忆及前生往世?答曰:隔阴之迷,害人匪浅。有情众生于三界、四生、五道、七趣、九地、十二类、二十五有之不同形态间次第轮转,其七、八二识虽未有变换,然其前六识必定更新。如前所述,所谓回忆,乃六、七、八三个心识之互动过程,即第七末那识从如来本体数据库中调取相应资料信息,交由第六意识进行了别。无始以来,第八识如来本体恒而不审——如前所述,本来无生,且于六尘境界全无分别。第七末那识则恒审思量——无始以来遍缘第八识如来本体所流注之一切相分,如同猴子掰玉米,雀跃期间而不住其一。每一世之第六意识审而不恒——敏于觉察,善于了别,然不恒存,依第七末那识之调遣而生灭。故,第六意识之念心所,只能主动忆及此生曾经历之人事物,除非能进入定中等持位或修得宿命通,方可主动忆及前生往世之人事物。

<br>

事实上,所谓回忆,完全依于第七末那意根而行。奈何凡夫之心,多向外驰,少向内观,故而对于自身心识之活动,往往一无所知。比如,对于某些人事物,有意回忆却无法忆及,有意遗忘却无法忘怀,此正乃意根作祟也。再比如,睡醒之刹那,不知身处何方,待清完全清醒后,方忆起昨夜身宿旅店而非家中卧室。再比如,于凡夫而言,睡眠中前六识悉皆断灭,然末那识仍遍缘一切,因无有自证分及证自证分,故无法获知自己所触者。若知其重大,必将作意而唤起第六意识进行了别。因第六意识具有自证分及证自证分,故而睡醒即知自己曾处梦境。有时缘及如来本体中流注之过往业种,便是所谓回忆梦。有时缘及如来本体中流注之未来业种,便是所谓预知梦。当然,凡夫位众生之梦境,大多杂乱无章无甚逻辑,此即为俗称之尿床梦,此其末那意根犹如猿猴遍缘一切而无所住故。

## 3.2 关于现实与梦境

于此主题,略述三点:(一)过往之现实,悉皆是梦境;(二)当下之现实,与梦境无异;(三)梦境与现实之联系与差异。

<br>

**(一)过往之现实,悉皆为梦境**

<br>

何谓现实?何谓梦境?两者差别何在?……于此诸问,凡夫位智者必定无法给出合乎逻辑与事实之回答。所谓现实与梦境之差异,乃凡夫之虚妄想。何出此言?现实与梦境中所感知之色声香味触法六尘,悉皆内尘境心法,本质而言,悉皆大脑神经中枢之生物电信号。所谓现实与梦境,悉皆意识心之活动,若第六意识断灭,比如,当处眠熟无梦、昏厥闷绝、正在死亡、无想定、灭尽定此五无心位时,则无有所谓现实与梦境之区分。故,于凡夫大众而言,现实与梦境,无有差别。故,所谓差别,悉皆虚妄想。

<br>

关于梦境,有四点事实,人人皆可自证:1、凡夫梦境中必定有第一人称视角的“我”之存在;2、往往不知何时入梦;3、入梦后往往不知是梦境;4、梦醒之后方知是梦。此四事实,人人皆可自证。故曰:过往之现实,悉皆为梦境。当然,藉由适当练习,凡夫亦可梦中知梦,即所谓清明梦。即便如此,此一论断,于彼而言,仍然适用。

<br>

一般凡夫,即便记忆力再好,不过仅能忆及今生之部分现实经历与梦中经历。一般凡夫,即便修得初浅之宿命通,亦最多能忆及前几世之经历。解脱道圣者,即便证得至高境界之三明六通,亦最多可知晓前后八万大劫之事。然,就前后无穷无尽之劫数而言,彼等所通晓者,犹如沧海一粟。无论八万大劫之前,抑或仅一小时之前,过往之一切现实,无论当下能忆及与否,于任一智者而言,悉皆与过往之梦境无异。此一论断,可经受一切逻辑与事实之双重检验。

<br>

**(二)当下之现实,与梦境无异**

<br>

所谓当下之现实,意指第六意识所能感知之一切色声香味触法六尘。众所周知,任何人之第六意识,处眠熟无梦等五无心位时,必定断灭。除此五位之外,任何人之第六意识必定存续,且必定会感知当下。此一论断,任何人皆可自证。如前所述,对于任何人而言,倘若正处梦中,尚未清醒之前,其所感知之当下,绝无梦里梦外之别。即便极少数人,能够梦中知梦,然其当下所感知之现实,与其梦境亦别无二致。此一论断,任何人皆可自证。比如,某正常人因意外造成盲聋喑哑,其人清醒时仍可忆及发生变故前所经历之色声香味触诸法,此回忆之感知与其梦境中之感知,悉皆其大脑神经中枢之生物电信号,悉皆其第六意识之心理活动,两者无有任何本质差别。再比如,基于虚拟现实技术之影视与游戏产业,尤其沉浸式交互体验,早已模糊现实与幻境之界线。故,所谓当下之现实,与梦境无异。

<br>

**(三)梦境与现实之联系与差异**

<br>

庄周梦蝶,蝶梦庄周,道家智者,有此审思,甚为难得。然而,其所述之理,尚较为浅薄。此是何故?乃未知梦境与现实之联系与差异故,未知时间与空间之本质故。吾人当下所感知之一切色声香味触法六尘,悉皆吾人脑中之生物电信号,此一事实,早已被现代脑科学、神经生物学等自然科学所证实,只是彼等尚不知晓此脑中生物电信号之来由。以佛法言之,处清醒位时,外尘境色法经由吾人之第八识如来本体转化为内尘境心法,吾人之第六意识才可感知辨识。事实上,无论清醒位,抑或梦境中,吾人当下所感知之一切色声香味触法六尘,悉皆吾人脑中圣义根处(即所谓大脑神经中枢)所显之内尘境心法。区别在于,梦境中之内尘境,非如清醒位时外尘境之实时映射,乃第八识如来本体中所存储之记忆信息也。

<br>

刚才所述,乃通常情形下,梦境与现实之联系与差异。事实上,内在梦境与外在现实,亦可借由第八识如来本体而直接关联。比如,儿时梦里戏水梦外尿床。再比如,小憩打盹时不觉入梦,梦中忽遭大变故,惊醒乃知现实境界发生小变化所致。另,古今中外,皆有所谓预知梦,醒来后得以验证。古今中外,皆有少量异人,可预知或长或短之未来。此类事实,不容否认,此中道理,涉及八识和合运作之理,此不细述。总而言之,任一看似简单之心理活动,皆如前述之回忆,悉皆涉及八识心王五十一心所极为繁复之互动过程,凡夫位众生,皆日用而不知。即便证悟明心之佛门行者,若未修习增上慧学,获得唯识种智,亦难可知之。

# 4 结语

前文(《何谓“自我”?——基于般若中观的简略阐释(上)》)简略概述了人们对于“人我”这一基础与核心问题的五个不同层次的认知,从般若中观层面提出了“自我”这一概念的标准界定,化解了“我”之有无的二元对立问题。基于唯识学之基本常识,本文揭示了“我能”与“我所”悉皆自心现量这一事实真相,从而化解了“法我”之有无的二元对立问题。文中给出了般若中观层面的“我”之定义,即独一无二、常住常在、能知能识、处处作主者。此一概念界定,乃基于一心八识和合运作之事理所作之方便说。何出此言?囿于狭劣之心量格局与浅薄之福德智慧,一般凡夫位众生无法理解,更无法验证自己八个心识各有相分、见分、自证分、及证自证分之事理,故作此方便说。此一界定,仅描述一心八识和合运作之粗相,稍有智者,悉能理解,且可验证。此一界定,虽乃基于一心八识和合运作之事理所作之方便说,然绝不悖于第一义谛。何以故哉?若至佛地,第八识如来本体,自可与欲、胜解、念、定、慧五别境心所相应而独立运作,故有“常、乐、我、净”之不可思议境界。此一形而上之第八识如来本体,虽非色、识、受、想、行五蕴本身,然亦不离此五蕴,其于色、声、香、味、触、法六尘,虽无起心动念,更无分别执着,然于六尘外之一切法,皆可起念分别之,若不然,则不名之为识也。第八识如来本体,一切众生,皆各俱之,奈何微细难测,日用而不知,若能理解何谓“自我”及“我”从何来之意旨,则一切科学、哲学与宗教领域内之诸多终极难题,自可迎刃而解。

<br>

比如,文始部分之诸多疑难,包括科学、哲学与宗教在内之一切世间学问,悉皆无法给出可经受逻辑与事实双重检验之圆满解答。事实上,一如问题本身,答案十分简单,即一切有情众生悉皆源于各自独特之第八识如来本体。入胎之后,中阴身随即消亡,不生不灭之第八识如来本体便执持受精卵,然后凭借其大种性自性之造色功能,利用父精母血并母体营养物质,逐渐发育成长为相应之囊胚,原肠胚、胚泡、胚胎与胎儿。孕期前3~4个月内,胎儿物质大脑尚未完全成形,故其前六识皆未产生,故无有胎动。此后,大脑渐长,几近成就,如刚睡醒,六识俱生。第八识如来本体中含藏之无明业种,不断流注,加之第七末那意根遍缘一切,随即唤起六识。无明妄想不断产生,无明妄动随即生焉。所谓胎动,随即产生,孕妇敏感,随即觉察。此处描述,虽简单粗略,但可解释现代医学所未知之诸多疑难。佛教诸多经典,比如《大宝积经》中相关章节,对于胎生有情之受精、发育、成长、出生过程之描述,其细节之生动、形象、清晰、精确,完全不输于,甚至远胜于,现代生命科学与妇产科医学所知。尤其十因缘与十二因缘所描述之因果事理,系统总结有情众生全部生命历程。无论顺流观察,抑或反向检验,悉皆环环相扣,逻辑清晰严谨,世间任一智者,闻之无不叹服。总而言之,如不同品种之水果,皆源于各自不同的种子,土地、阳光、雨露等外在因缘为其生长提供了条件与基础。一切不同品类的有情众生,皆来自于自己独特的第八识如来本体,父母提供了外在条件与环境。

<br>

最后,前文所述之第八识,是否真实存在?如何证明?此涉及“宇宙万有从何而来”之根本问题,留待他文(《普世的、可验证的本体论与认识论(上、中、下)》)简略阐释。

<br>

<br>

<br>

**致谢**

***

隔阴之迷,害我匪浅,三十余载,悠忽而逝。人生一世,意义何在?初二年级,即有此问。升入高中,见识渐长,人类通史,略有知晓。先贤著作,及其事迹,犹为喜好,感佩无极。自取现名,以励自心。志大才疏,思维狭隘。两度高考,皆不如意,末流本科,无心学习。外出创业,几近辍学,临近毕业,百无一成。如此下去,自无出路,发愤考研,未酬所愿。硕士期间,主攻算法。方法论者,只一技耳,工具理性,仅为枝节,价值导向,方为正宗。个体家庭,国家社会,价值理性,重中之重。任一团体,随从者众,关键少数,决定全局。横渠四句,未尝忘怀。现时观之,彼时认知,同于儒者,尚未开化。博士期间,无心专业,挂职体验,国学聚会,社会百态,略有所知。私下总结,人生意义:增长智慧,体验情绪,己所不欲,勿施于人,使他愉悦,我必愉悦。现时观之,彼时认知,虽略长进,未破我见。二零一二,历经周折,偶有所感,潜意识外,尚有一物,彼时懵懂,不知八识,未曾留心。博士毕业,值遇净宗,初闻之下,狂喜非常,至此方知,此前所学,皆同粪土,草芥不如。五年多来,屏息诸缘,听经闻法,修习定力,率尔初心,偶有体验,决定生西,心下大安。两点疑难,心犹不甘:第一义谛,如何证得?生死大事,如何速决?死生事大,不甘等死!何谓生死?完全无知!为寻谜底,折腾半年,中西学术,多有阅览,所获答案,似是而非。或有言论,略具深度,隔靴搔痒,终难信服。寝食难安,如丧考妣,期间心迹,大体如此。蒙佛加被,灵光乍现,忽而起疑:谁在生死?如若无我,何来生死?然何谓我?急欲领会。为寻答案,继续折腾,中外古今,遍览殆尽,名家大师,徒具虚名,察其言论,多如儿戏。或有若干,略具深度,无法实证,终难信服。茶饭不思,胜丧考妣,万千笔墨,难抒心迹。绝望之时,峰回路转,再蒙佛佑,得遇正法。菩萨著作,深契我心,一阅之下,心开意解,过往疑云,一扫而光。自祂不二,豁然明朗!三十年来,随侍左右,日用不知,真是可怜!心不开解,意不欢乐,梦魇迷离,执着幻境,欲求自在,反遭拘束,一如乞人,盲聋瘖哑,手执金钵,了不觉知,怀宝循乞,枉受穷困,无端受苦,三十余年!追思至此,悲欣交集。我今于此,大事已毕,心得安宁,无复忧恼。略知总相,不敢造次,十大愿王,永无舍日。独善其身,兼济天下,儒者如此,况行者乎?往昔宏愿,历历可数,自行化人,自度度他,菩萨行者,无问因由。末法众生,刚愎难调,不请之友,甚为难作。难虽难矣,我亦当行,累劫亲眷,焉可不顾?小子初醒,自知无能,佯作解人,勉力而行,些许文字,为诸有缘。今日世界,物欲充盈,高山流水,何其之难!若有阅者,皆我亲眷,缘起劫前,有缘续缘。(摘自2018.8《[是什么?为什么?凭什么?——认知决定一切](https://www.kancloud.cn/shermanxas/sherman/2094711)》)

<br>

对于死亡这一现实难题,如何解决,无论科学、哲学、宗教,抑或其他任何理论或主张,若经不起逻辑与事实之双重检验,则为戏论。因恐惧死亡,笔者曾到处寻求解决之道,历经数载,期间苦闷,不足为外人道。所幸蒙佛冥佑,值遇菩萨著作,生死难题,即得化解。若非佛教正觉同修会诸上师之教诲,笔者绝无可能当下化解自身之死亡难题,亦无可能提升自身之认知水平,更绝无可能写作此系列拙文。文中虽未大量引述彼等文论,然笔者所述之核心义理,无不源于彼等教诲。笔者唯愿:依凭佛教正觉同修会诸众之无量功德,正法得久住,宗风得长存,有缘得随学,随学得长进!

<br>

<br>

<br>

**参考资料**:

***

XIE, SHERMAN. 2019. "I" and the nature of space-time. SSRN:https://ssrn.com/abstract=3416420

萧平实. 2013. 真实如来藏. 上海: 学林出版社.

正安. 2020a. 何谓“自我”?“我”从何来?——不识自我,白活一世. https://www.kancloud.cn/shermanxas/sherman/1857167

正安. 2020b. 普世的可验证的本体论与认识论——兼论科学与宗教之争. https://www.kancloud.cn/shermanxas/sherman/1857181

<br>

<br>