如何理解18世纪德意志君主的开明专制?

原题有误已经修改:如题,主要范围是指普鲁士国王腓特烈大帝和神罗皇帝约瑟夫二世

德意志民族,是一个不断独立思考的民族,自从马丁路德的新教改革以后,德意志民族才开始觉醒,并形成自己民族独特的思想逻辑,马丁路德--康德--黑格尔--海德格尔,这些路径是十分清晰逻辑链条。

德意志民族,对于上帝的全能、社会正义、社会效率的哲学思考完全不同于英美。

所以德意志民族的发展路径,更值得中国人研究。毕竟汉族与德意志民族,历史上对于统一与皇帝的权利认同,达到过类似的认同。

走德国的路,这是民国时期中国的梦想,德国式军队曾经是中国军队的目标。

英美的道路完全不适合中国。中国人的文化传统,完全容纳不了英美的文化传统。中国人的文化传统,与德意志民族的文化,俄罗斯民族的文化,是相通的。

爵士猫:德国社会市场经济模式 强大国家支持、全面调控主导、实用主义取向、市场经济与社会目标并重、民主社会秩序爵士猫回复紫陌红尘 (作者)1 分钟前

我的思考,已跳过了私有制与公有制的区分。人类历史的私有制与公有制的区分,本就是中国人自己制造出来的话题。一个国家的发展,不能用私有制与公有制的区分,私有制与公有制的好坏与否来分裂社会。

一个社会的发展,必然是延续他的自己的业力历史的过程。

所以,我提出德国的例子。德国在今天世界,成功与成熟度,远超英美、俄罗斯、中国、印度等国。为何?德意志民族是一个优秀的、爱独立思考的民族。今后的世界发展趋势,必然沿着德意志民族的思想之路走下去,马丁路德--康德--黑格尔--马克思--海德格尔就是指路明灯!

德国经济三:德国模式的自信

德国的倔犟是举世闻名的,已深深渗入这个民族的文化和每个德国人的骨髓里。在经济理念上,德国的倔则体现为对德国发展模式的极度自信。

从经济学的角度,德国发展模式并没有什么特别新奇之处。所有的经济学派,都可以从德国模式中找到点滴迹象。与所有发达国家一样,德国模式也试图在自由市场经济的效率和再分配的公平之间找到某种平衡。

就度而言,以英美为代表的Anglo-Saxon模式比较偏重效率,自由市场经济第一。他们并非不重视社会安全网的构筑和二次分配,但当这些所谓的公平影响到市场经济的效率时,他们宁愿牺牲前者。特朗普减税和废除奥巴马医改,就是觉得两者碍了经济的事。

以法国为代表的欧洲大陆模式,则走到了另一端。至少从政治正确的角度,他们必须将公平放在第一位,经济服务和服从于公平。比如,奥朗德上台的时候,提出对富人征收75%的“超级所得税”,称银行家是“敌人”;法国对在岗职工实行过度保护,企业裁不得、裁不起,成为事实上的终身雇佣制,而这种过度保护,不仅有专司保护的工会紧盯着,更有相当部分成为法律,改起来比登天还难;法国对失业工人的救济也慷慨到幸福的程度,是典型的奖懒罚勤。

效率与公平之外,Anglo-Saxon模式和大陆模式还体现为如何把握政府与市场关系的度。前者更看重市场,有尽量限制政府干预的倾向。后者则时时流露出对政府干预的青睐,法国公职人员队伍之庞大、政府开支占比之高(占GDP近六成)、国企之大之强(比如法国电力),都让人更多想起社会主义。

夹在两种模式中间的,是以芬兰、瑞典为代表的北欧模式。这种模式,重视自由市场经济,这点像英美;重视社会安全网,这点像法国。唯一的区别是,它主张还劳动力市场以应有的灵活性和自由度。

什么是劳动力市场的灵活性和自由度?有各种理解。我的理解和一些国家的做法是:首先,不要搞什么集体谈判,即使有集体谈判,企业也保留申请例外、困难和退出的自由,通过这种方式解决工资和待遇刚性上涨的问题。其次,不要搞什么最低工资,允许企业以更低的工资雇佣工人,增加低端特别是青年人的就业机会。

那么,这种模式如何体现公平呢?

它不是体现在对在岗工人的保护上。在岗,就完全按照市场经济和自由竞争的原则,工会和政府尽可能不要干预。只有当工人被市场经济和自由竞争淘汰(下岗了),成为输者,北欧模式才会以社会安全网的方式提供保护。保护下岗工人,不保护在岗工人;在岗工人交给市场,下岗工人才交给政府。

而且,这种保护是有条件的,保护你的前提是你必须接受再培训并随时准备上岗而且不能随意挑三拣四。

发达国家的经济模式,大体就是这三种。从做法看,德国模式更接近于北欧的中间道路,即所谓的theMiddleWay。

德国的第一自信,就是这种他们认为完美的模式。这种模式总结起来就是三个部分:残酷但充分竞争的自由市场经济、灵活的用工制度、托底但不会舒服到“奖懒罚勤”的社会安全网。

后两个部分本文和上一篇关于德国经济的文章已有详细分析。这里,将着重介绍德国模式中的自由市场经济部分。

经济学思想发展到今天,已经是新自由主义的天下,而在这个方面,德国是新自由主义的优等生。突出表现在极度审慎的货币政策和极度审慎的财政政策。

新自由主义在这两块总体是偏于审慎的。在货币政策方面,以通胀为头号天敌。它认为,通胀的原因就是钱太多。根治通胀,只有一个办法,把钱从经济中收回来。钱少了,通胀自然下去。

这个法子可以说是百试不爽。众所周知的尝试者是里根。他重用PaulVolcker。Volcker担任美联储主席,将美元利率提高到惩罚性的20%,吸引经济中的钱纷纷回流,实质性地缓解了困扰美国七十年代经济滞胀中“胀”的问题。

世界经济从那时候起,才真正进入了一个低通胀的时代。这个时代沿续至今,已近四十年。

但早在里根之前三十年,二战结束后不久,德国就已始尝试以这个办法解决恶性通胀问题。当时的德国基本被炸烂了,一切皆短缺。占领军当局采取的办法与纳粹战时如出一辙,对物价进行管制,对物品实行配给,不许随意涨价。

这是头脑简单的执政者最容易想到的法子。逻辑很简单:东西就那么点儿,不对价格进行管制,就会涨到天上去,形成恶性通胀。治理通胀,只能来硬的,不让涨价。

但因为不让涨价,企业无利可图甚至亏本,就没有生产积极性,市面的东西就更少。所以,价格管制的必然结果就是短缺和黑市。

怎样对付短缺?头脑简单的执政者只好出另一招:配给。

在当时的德国,一位叫Erhard的财长却有完全不同的思路,并顶住占领当局一些人的反对,将这一思路付诸实施。他的思路就是:防通胀、治通胀,不是管住价格不让涨,而是管住货币供给不让多。他说:政府只需要管住货币,价格则完全放开。

事实证明他是对的。由于货币少了,整体通胀水平失去了恶性飙升的基础;而由于价格放开,企业生产积极性上来了,供给增加,困扰多年的短缺问题也迎刃而解。

最重要的是,之前由于恶性通胀,人们已失去对货币的信任,德国经济有很长一段时间已堕落到易货交易的原始状态。人们只愿意拿东西换东西,而不愿意接受明天就可能废纸一堆的纸币。

经济就是交换,而货币是交换的媒介和信物。没有货币,交换变得十分困难、举步维艰。而没有交换,德国经济只能退回到自给自足的小农和手工作坊。

Erhard的思路和实践恢复了人们对货币的信任,交换正常了,经济恢复了正常功能。Erhard的思想和实践拯救了德国,而这个思想,就是后来新自由主义的基本信条:币值要稳定,钱要值钱。

德国人就是这样。一旦认准了一个理并经实践证明,就会坚持一百年。在有欧元之前,德国马克一直被称为金马克,是与黄金一样值钱的钱。德国央行也一直奉行审慎的货币政策,以通胀为天敌,宁愿经济受挫,也不能让通胀越界。

欧元产生并流通后,德国失去了对货币政策的控制权,但德国人对货币政策的理念却未有丝毫改变。作为交出货币主权的条件,德国在《马约》上刻下了一条通胀2%的铁线,作为约束未来欧洲中央银行的紧箍咒。欧央行,骨子里继承的仍然是德央行的血脉:审慎。

欧洲债务危机爆发,欧央行考虑实行量宽政策时,触动了德国的审慎神经。尽管量宽会导致欧元贬值,对德国出口很有好处。但德国宁愿不要这个好处,也不愿意欧洲央行触动审慎货币政策的红线。

但后来欧洲央行还是宽松了。德国出口顺差果然爆涨。得了好处的德国却依然对欧央行不依不饶,一直反对到今天。

与其货币政策立场同样,德国对财政赤字和国债高度警惕和戒备。这也是新自由主义的基本信条之一,但德国将其做到极致。迄今为止,德国已连续三年财政盈余,致力于减少所欠政府债务,是欧盟国家中为数不多的马约优等生。

在德国人看来,它在经济上能有今天,固然有欧盟和欧元等外在因素,但根本上是自己努力的结果,是内因在起作用。而这个内因,就是德国人引以为荣和极度自信的德国模式。而这个模式中最突出的特点,就是残酷但充分竞争的自由市场经济、灵活的用工制度、托底但不会舒服到“奖懒罚勤”的社会安全网。而在自由市场经济这方面,最突出的又是极度审慎的货币政策和极度保守的财政政策。

所有的模式都是不可效仿的,但他山之石,可以攻玉。所以羡慕德国经济的人,不可不知德国成功的外因,不可不知德国成功的内因,更不可不知内因中最为突出的特点。

德国经济模式成功的原因介绍德国经济模式成功的原因介绍

德国模式为什么看起来更成功?这5大因素不可忽视!(深度分析)

2017-11-29欧洲购房网

德国经济为什么能够取得如今举世瞩目的成就?

过去,人们认为21世纪初社会民主党总理施罗德的改革造就了德国今天的辉煌。然而人们却渐渐发现这个改革有着各种副作用,还是谋求“去施罗德化”。

那么,为什么施罗德的改革带来了一系列负面影响,但德国经济还是取得了惊人的成功,其原因何在?

德国模式为什么看起来更成功?

很长时间以来有一个广为流传的观点,那就是德国经济的成功是由于21世纪初德国社会民主党总理施罗德“有远见”的改革成果。施罗德的改革号称快速解放了劳动力市场,并且为了降低劳动力成本,大规模地削减了对劳动者的保护。

但是否真的如此呢?其实这是一个错误的观点。

自2013年以来,德国就进入了一个“去施罗德化”的阶段。2013年9月的立法选举中,讨论的主要内容就是如何减少前社会民主党总理改革导致的诸多问题,以及对德国经济社会所带来的负面影响,如贫困化和社会不平等现象加剧、社会基础建设严重退化以及公共投资不足。

因此,德国经济的成功不是由于施罗德的改革。

那么,为什么施罗德的改革带来了一系列负面影响,但德国经济还是取得了惊人的成功,其原因何在?

移民

移民是根植于德国历史中的,因此德国长期以来缺乏强大的国家力量。而作为一个移民国家,德国几乎没有过真正长期的殖民地。

一直到19世纪末,德国都采取了保守政治,几乎从来没有帝国主义殖民扩张,它只是在仅仅几十年内占领了那些老牌殖民国家所不看好的小片土地。但是,这不影响德国移民数量的增加,尤其美国在1790年时的390万人口中就有27万德国人,是仅次于英国人和黑人两个族群之后的第三大族群。

不仅如此,19世纪时在美国的德国移民继续增加。时至今日,美国有16.5%的人口祖籍为德国,超过了祖籍为英国和爱尔兰的人口数量,成为最重要的一个族群。

由于德国人在全世界广泛分布,侨民通过经典模式首先为莱茵河上的德国出口商提供了有效的当地支持。

在不同的国家,这些拥有德国祖先的侨民成为企业的代表,他们很好地融入当地文化,但是仍然保持了自己的语言和文化思维方式。这就使他们能够很好地处理与自己母国企业之间的业务往来。这层关系非常重要,尤其在拉丁美洲,更显其重要意义。

虽然缺少殖民地,但拥有大规模移民,这使德国人在面对外国人时与法国人有着截然不同的态度。两个世纪以来,大部分外籍法国人实际上是由国家派往殖民地的殖民者,而且这种世界观不断渗透于法国出口贸易公司。

如今,人们认为法国政府这么做,主要是为了卖出自己的产品和签订具有外交意义的大笔订单。相反,德国人已经习惯背起行囊到世界各地销售自己的产品,他们不会瞧不起顾客,也不指望依靠国家的力量获取销售的成功。因此,他们拥有更加敏锐的商业嗅觉。

教育制度

学徒制不负众望地发挥着其作用。2011年,15~24岁年轻人的失业率在德国为8.6%,在法国则为22.1%。29年来,德国年轻人失业率有10年时间都维持在10%以下,而法国只在7年间得以将该比例维持在20%以下。

学徒制不是德国年轻人能够很好地进入劳动力市场的唯一原因。德国学生在上学期间,由于课业压力不是太大,上学时间没有那么紧张,因此有很多时间打零工。这种机会让德国学生比法国学生更了解劳动力市场。而且,很多德国学生会在中途停止学业去工作,然后再重拾学业。

在法国,暂停学业反而会受到惩罚。这就使德国学生总体来讲相比法国学生更加成熟,因为他们更早地接触到了社会生活,在毕业时也就更充分地做好了进入劳动力市场的准备。

除此之外,德国学校避免填鸭式教育,年轻人在学习成绩上的竞争也没有法国激烈。这有利于德国学生合作互助,并且更有主动性和创造力,从而为德国学生能够轻松进入劳动力市场提供了有利条件。

另外,德国教育系统的创造性表现在高等教育上。德国是所有发达国家中接受高等教育人数比例最低的国家之一,而且该比例增长非常缓慢。2009年,25~34岁的德国人中只有25.7%的人选择继续接受高等教育,而该比例在55~64岁的德国人中为25.3%,30多年间只有0.4%的增长。

相反,在法国,55~64岁人群中该比例仅为18%,在25~34岁的年轻人中几乎超过43%。这主要是由于法国具有高级技师教育和技术大学教育。因此,法国是OECD国家中接受高等教育的年轻人数量增长最快的国家之一,其所占比例从22%增长到37%。但是,德国这种只有少数精英接受高等教育的体制,似乎对德国的工业竞争力没有产生什么负面影响。

重视生态

德国人比法国人更加重视生态,这是众所周知的事实,即使有一些事实与之相反(例如,德国人依然使用煤炭发电,或者德国人更加喜欢大排量的汽车,等等)。但是在德国,更加关心自然和环境已经成为一个传统的习惯。

近30年来德国人在环境方面施加的多种限制是德国工业复兴的重要驱动力之一,这个问题对作者创作《德国模式为什么看起来更成功》一书的目的有重要影响。实际上,相比法国,德国更好地作出了准备,因此能够更加从容地应对在环境危机日益严重的情况下,将各种环保指标不断添加到工业生产上。

我们不应该忘记一个非常重要的数据,这对于我们理解德国人的生态观非常重要,那就是德国的森林密度。自18世纪以来,德国成为人口密集的国家。但与法国不同的是,德国人口的增长相对均匀地分布在各个地区。当然,这主要得益于德国政治的去中央集权化。这种人口增长不仅是因为城市化增长,也是由于工业的快速增长。即使有些地区工业增长的影响非常明显,如鲁尔区,但工业增长及其人口增长是全国性的。

在这样的情况下,城市化面积、工业生产以及环境保护三者之间的矛盾,要比人口密度相对较低的英国、法国等国家更加尖锐。首先遇到的问题就是,这么多人口的安置会在很大程度上侵占大面积的自然区域,即使这些自然区域事实上已经由于人类活动受到了大规模的侵害。因此,高人口密度需要更加成熟的组织以及更加严格的土地使用规则,以保护自然环境免受大规模的损害。

在德国那些危害到德国森林的企业都会被打击,这些以安置和管理新增人口为目的的措施已经实施很久了,而法国却不是这样的情况。我们经常说,环保在法国只是巴黎那些中产阶级所关心的问题。而且,这在一定程度上也是事实。德法两国非常重要的不同点,就是像我们之前所说的一样,关心环境的德国中产阶级存在于所有大中型城市。也就是说,德国有很多关心环境的中产阶级人口,他们分布在各个地区。

没有房地产泡沫

德国没有产生房地产泡沫,还得益于公共政策对房屋所有者没有给予过多保护(法国在萨科奇时期尤其加强了对房屋所有者的保护)。

而且,德国财政政策相比生产类消费性支出更加倾向于房屋租金等支出(这在法国则是一大特色)。2010年,仅有53%的德国人拥有住宅的所有权,该比例在法国为62%,在西班牙为83%。没有房地产泡沫有诸多益处,但同时也从某种意义上形成了一个恶性循环,那就是由于其他国家高通货膨胀率,尤其是西班牙和爱尔兰,德国的实际利率(经通货膨胀调整后)在欧元开始实行的前十几年比其他地方高。

这种通货膨胀差距本身也是引起德国房地产价格上升缓慢的一个不可忽视的因素。2010年欧元危机之后,德国利率迅速下降使德国房地产价格也有所提高。但是,十几年长期积累起来的德法(也包括德国与其他国家)房价(不光包括居民住宅,还包括办公用地成本)之间的深沟,已经形成了一个对德国企业和劳动力成本有利的因素。

发展中国家需求膨胀

21世纪以来,全球化进程对欧洲工业其实没有带来很大收益,但德国对欧洲之外国家出口贸易的表现却令人印象深刻。至此,德国工业不仅在与发展中国家的竞争中夺得了头彩,也从这些前所未有的机会中获得了大量收益。

德国在欧盟27国之外的出口额占国民生产总值的比重,从1995年的8.5%增长到了2012年的18%,在17年里增长超过一倍。然而,同期法国仅仅从7%增长到9.4%。这主要是因为德国的表现太出色,而不是因为法国表现太差。像意大利和英国在欧盟之外的出口额增长,也仅仅是限制于法国的增长水平,英国甚至表现得更差。

所有欧洲国家中,只有德国和瑞典在这段期间与欧盟外部国家实现了大规模的贸易顺差。2012年,在欧元区整体账户对外表现出1700亿欧元贸易逆差的情况下(其中法国为此贡献了340亿欧元),德国实现了1200亿欧元的贸易顺差。

2000年以来,德国大部分贸易顺差不再依赖欧盟国家,而主要来自欧盟之外的国家。如今,德国几乎全部贸易顺差都来自欧盟之外的国家了。2012年,德国与欧盟之外国家的贸易顺差占到国民生产总值的4.6%,欧盟内部实现的贸易顺差仅为国民生产总值的1.1%。

如果说即使欧盟进口越来越多的天然气和石油,欧盟之外国家账户和欧元区国家贸易账户随着时间的流逝依然能够基本保持平衡,这一定要归功于德国工业在欧盟之外国家市场的出色表现。正是由于德国的贸易顺差,欧盟账户才没有像美国账户那样在十几年里消费远远超过生产,呈现大规模的贸易逆差,并且现在正在经历漫长而痛苦的调整过程。

即使2010年的危机使欧元区整体经济受到很大影响,但是德国随后在欧盟之外国家市场上的出色表现使其经济成功地抵制了危机。

德国经济金融发展模式的启示

德国经济金融发展模式的启示_观点_华夏时报网

摘要:德国经济不仅在战后经历了长期稳健发展,在本次欧债危机中更是“一枝独秀”。在中国经济面临增速换挡、制造业需要升级换代、资本市场和房地产市场都出现泡沫的情况下,德国模式为我国经济金融可持续发展提供了多方面启示和借鉴。

德国经济不仅在战后经历了长期稳健发展,在本次欧债危机中更是“一枝独秀”。在中国经济面临增速换挡、制造业需要升级换代、资本市场和房地产市场都出现泡沫的情况下,德国模式为我国经济金融可持续发展提供了多方面启示和借鉴。

德国经济金融的

四个典型特征

德国首要显著的特征是经济持续稳健增长,高效、稳定、抗风险能力强。德国是战后GDP年均增速最快的发达国家。德国的物价也始终保持稳定。德国经济还具有较强的抵御危机能力。战后德国共经历了6次经济衰退,包括两次石油危机和美国次贷危机,但每次衰退的时间均不超过1年,特别是在欧债危机中表现“一枝独秀”,表现出较强的抵御危机能力。

坚持制造业立国,具有良好的实体经济基础,这是第二大特征。德国近年来制造业增加值占GDP比重始终稳定保持在20%以上。相比之下,英、美、日等国家近年来制造业占比持续下降,甚至出现“空心化”现象。

第三大特征是适度发展虚拟经济,金融与房地产行业健康发展。德国是以服务实体经济为目标适度发展虚拟经济。德国股票交易额占GDP的比重及国内信贷投放额占GDP的比重均显著低于其他四国。房地产业增加值约占GDP的11.1%,是五个发达国家中最低的。德国的收入房价比(年收入/房屋每平方米单价)在15-20倍左右,属于理想水平。

第四大特征是社会保障制度与财政可持续性保持良好的平衡。德国是典型的社会福利国家。2014年,德国社会保障支出占财政总支出的54.1%,是五个主要发达国家中最高的;2014年德国财政盈余占GDP的比重为0.54%,连续三年保持盈余,2014年债务余额占GDP的比重为74.7%,是债务率最低的发达国家。

德国经济金融的五大支撑

一是社会市场经济模式。德国将社会目标与经济目标并重。社会市场经济是德国模式的基石,其要义在于不仅追求市场经济的高效率、高利润以及自由平等竞争的市场环境,而且奉行均衡分配利益的社会公平和有限但必要的政府宏观调控。德国实行稳健的公共财政体制。为了确保财政运行稳健,德国将预算收支平衡写进了宪法。财政收入方面,德国直接税与间接税并重,且能源税与资源税占比较高。财政支出方面,德国非常注重通过转移支付来保持各地方财政支出的平衡。德国注重公私经济协调发展。在战后初期的国有化浪潮中,德国按照财政平衡、适当干预的思路,对大量国有企业全部或部分私有化,确保其拥有自主决策权和经营权。同时有选择地保留一部分公有制企业,以服务国家经济政策或提供公共服务。

二是制造业强国战略。持续的技术创新是德国制造业长盛不衰的根源。德国创新政策体现在营造创新聚集带上,各类企业、大学以及研究机构组成开放性的创新网络,并根据各自的优势在链条上的不同阶段工作,这种创新模式更适合互联网时代的需求。德国还以中小企业为中坚,以双元制职业教育为保障。

三是审慎的金融体系。德国有着持续稳健的货币政策。在欧洲各国中,德意志联邦银行是独立性最强的中央银行,在稳定物价方面具有非常重要的职能和作用;因其在20世纪下半叶成功地控制通货膨胀而受到普遍尊重,也使德国马克成为最重要的货币之一。德国实行全能银行制度。银行既可以经营商业银行业务,还可以经营证券、保险等其他金融业务以及新兴金融业务,甚至可以持有非金融企业的股权。由于企业与银行联系紧密,更多的是通过贷款来融资,从而使德国形成了以间接融资为主的融资模式。德国还有着严格有序的金融监管。政府对银行设置了比较高的准入门槛,避免了银行业的过度竞争与信用的过度扩张,同时取消对银行业的政府担保,并要求比较高的拨备率。德国银行平均资本回报率较低,使得资源能够更多地直接投向实体经济。

四是稳健的房地产市场。德国房贷首付比例较高,贷款不能高于住房价值的60%,对于低收入家庭甚至要求更高的首付比例。德国政府不容许资产增值抵押,抵押贷款利息不得从税基扣除。此外,对自有自用住宅免征房产税,而对出售住房征收高额税收,压低炒房者的利润空间,抑制投机行为。德国鼓励租房。德国租赁住房率达到57%。德国政府每年通过补贴鼓励中低收入阶层租房,租房补贴约占GDP 的1.2%。

五是完善的社会保障制度。德国的社会保障制度是一种以兼顾经济效率为原则,以促进社会公平、维护社会稳定安全为基本目标的“选择性保障制度”。其社会保障政策将再分配控制在一定的范围内,避免社会保障削弱人们的劳动意愿和进取精神。

中国可借鉴之处

首先,我们应公平和效率并重,形成政府调控与市场竞争良性互动。一是进一步从广度和深度上完善市场经济体制。二是政府应以有限干预为原则,职责体现在加强和优化公共服务、保障公平竞争、加强市场监管、维护市场秩序和弥补市场失灵等方面。三是应进一步完善财税体制。特别是要逐步增加能源税、资源税,并调整转移支付的方式,体现以人为本、按需分配。

其次,应以科技创新、扶持中小企业和教育改革为抓手,夯实实体经济基础。一是实施创新驱动战略。可通过创新集群效应来引领科技创新和新兴产业发展,形成企业、大学、研究机构以及融资和咨询机构共同构成的开放式创新集群。二是继续扶持中小企业。确保中小企业在融资、贸易和税收等方面的平等机会,充分保护中小企业的利益,使其形成稳定和长期的预期。三是发展职业教育领域。引导教育理念和社会文化的转变,确立多元化的培养目标。

再次,要直接融资与间接融资并重,加强对金融体系的审慎监管。一是要注重直接融资和间接融资的平衡发展。我国可适度提高直接融资在社会融资中的占比,同时防止资本市场大幅波动对产业资本的冲击。二是要对混业经营加强监管。构建和完善高效的监管体系,加强对创新型、跨业务、跨市场等金融机构和市场活动的监督与管理,避免监管真空或监管重叠。三是适度提高央行的独立性。使央行可致力于维护物价稳定和经济增长,进一步提高政策的公信力和透明度。

另外,应建立多元化的保障房体系,培育并规范租赁市场。一是科学规划和调控房地产市场。逐渐强化房地产业的民生产业定位,降低地方政府对土地财政的依赖。二是尝试建立多元化开发、多渠道补贴和多形式供给的保障性住房体系。三是培育并规范房屋租赁市场。不仅要努力建设由公租房和廉租房组成的政策性租房体系,还需从税收等方面对社会化租房市场加以扶持和鼓励,规范租房市场秩序和保障房屋租赁的合理价格。

同时,要以社会保障制度为依托,促进社会公平与稳定。借鉴德国社保模式,需在“十三五”期间适度提高社会保障支出占总支出比重,同时注重两个平衡。一是社会保障与经济效率的平衡。政府需将收入再分配控制在合理范围内,以促进社会公平和维护社会稳定为目的,避免降低社会经济效率。二是社会保障与财政能力的平衡。一方面避免对个人和企业纳税者造成沉重负担,另一方面防止泛福利化的社会保障制度使政府财政陷入恶性循环。

德国经济模式的五个支柱及借鉴意义

模式?为什么德国模式特别值得我们关注呢?这里有两个原因。

德国经济模式的五个支柱及借鉴意义_第一财经

首先,在世界发达国家一片衰退、经济低迷的大背景下,德国模式仍然表现出了稳健成长的经济态势,值得学习。

第二,德国一些基本的基础体制跟中国有相近之处,比如相对而言,德国人跟中国人都比较注重社会秩序,在社会秩序跟个人自由之间似乎更加偏重社会秩序;都是欧洲大陆法系,由国家立法。而不像美国、英国是普通法;同时我们都有强烈的改革意识,改革社会基础仍然存在。

但是我要特别提醒的是,并不是德国成功的经验都可以照搬过来。那么德国模式究竟在哪些方面特别值得我们关注呢?主要有以下五个方面。

稳定的公共财政

德国的公共财政非常有特点,第一是在税收来源方面相对比较均衡,直接税跟间接税比重相对比较均匀。德国个人所得税在整个税收体制中占的比重为27%,比美国低很多,同时它从流转过程中征收的税收比较多,比如增值税占到整个税收体制的36%。这是因为,流转税和经济周期的相关度相对比较低,相对容易征收,而个人所得税的税基是个人收入,跟就业相关,波动性更大。因此一个相对均衡的税收体制能够帮助公共财政提供稳定的税收收入,这是德国应对本轮经济衰退一个潜在的法宝。

第二点是提升能源税、资源税。这不仅能够提供稳定的政府税收,更主要的是促进节能环保,推动环境友好型社会发展。

第三是以人为本的转移支付,即根据各个地方的实际社会发展的需要进行转移支付,尤其是在所谓的穷州和富州之间能够直接进行转移支付,不经过中央政府。

所以公共财政方面三点可以值得我们借鉴。第一直接税、间接税并重,目前中国必须改革对土地出让税过多的依赖,因为这个税种对经济周期的依赖度非常强;第二是应该想办法出台政策适当地逐步增加能源税、资源税;第三,财政转移的方式要按需分配,以人为本,而不要从上至下按项目分配。

政府大力扶持实体经济

实体经济稳健发展是德国成功的一个重要支柱,究其原因,第一是稳定有序的劳动力市场,在德国,工会的主要作用是跟各个企业进行集体谈判,而不是单纯追求工会自身的利益,很多场合中工会参与企业的管理。同时在教育方面,双轨制的教育体制使学生从小学毕业后开始分流,相当一部分学生进入职业教育的轨道。

第二个特点就是在实体经济发展方面,职工有序参与企业决策,比如说2万名员工以上的企业必须要有20人的监事会,其中必须有10个职工的席位,而这10个人中的3个必须是工会的会员。通过这种监事会机制把职工和企业高层管理人员的决策有机结合在一起,让职工也以企业为家,参与企业的管理,同时德国有不许随便罢工的严格规定。

这方面对中国的启示是三条。第一是合理协调劳资关系,让职工有序参与公司治理,尤其要避免恶性劳资冲突事件,产生一个有机的机制,让职工能够跟企业的老板和高层管理人员平等合作、合理协商。

第二是政府应该对企业用工提供保险。一般的政府做法是提供失业保险,但德国还对用工提供保险。比如说2009年以来德国的很多企业经营短期出现下滑。这时企业将工人工作日从一星期5天减到3天,工资只付3天,失去两天工资的60%由政府提供。一旦经济转好,企业再恢复工作时间和工资,这样就减少劳动力市场上过多的摩擦。

第三条是注重职业教育,中国职业教育发展的前景是很广阔的,目前并没有完全展开。

稳健的房地产市场

德国的房地产市场以稳健著称。从1975年开始到2011年,如果去除通货膨胀,德国的房价下降了22%,德国房租也是下降的,同时房价的波动性也是最低的。

仔细分析总结后可以概括为四句话。第一句是供给补砖头。就是政府直接给开发商提供补贴,鼓励开发商开发房子,但是开发出来的房子不许卖,用于长期出租,而政府对租金有一定的管控,不能随便涨价。

第二句话是需求补人头。就是对于租房子而不是买房子的民众,政府通过各种方式提供补贴。

第三句话是鼓励租房。如果租房子政府提供补贴,房租不能随便涨,每个地区每个房子的记录都是有的,只要房价涨一点,马上政府可以进行管理、控制。

第四句话是抑制投机。就是对于借钱买房子的这部分家庭,政府有相当的控制。比如说收入低的家庭如果要买房,政府反而要提高你的首付比例。原因是担心收入低的家庭买了房子又还不起贷款,变成金融体系房地产市场的包袱。这种做法跟美国次贷危机前的做法完全相反。总的来说德国的办法是鼓励租房,抑制买房,打击投机,非常有特色。

这对中国有什么启示呢?首先要鼓励租房,我们的政策在租房这一侧缺位,一定要增加新建住房供给,尤其是租赁房的供给,同时提供一定的补贴。第二要严格抑制投机性的购房,适当提高购房的门槛,建立稳定的购房融资体系。

审慎的金融体系

何为审慎?首先,德国金融监管部门对金融机构的监管非常严格,以至于德国金融机构的投资回报率在欧洲是比较低的。整个欧洲一百家最大的银行平均回报率是9.9%,而德国平均的回报率是4%左右。为什么这么低?这是因为有非常严格的监管措施,比如说2001年德国政府取消了对储蓄银行的政府担保,要求它们自己担保自己,这样很大程度上减少了银行的高风险行为。同时政府对商业银行的拨备要求非常高,所以整个德国商业银行体系不良资产率逐年下降,在金融危机爆发之后也是如此,这是一个监管带来的奇迹。

还有一条非常值得我们关注,是消极的马克国际化。德国政府在这个问题上极其冷静,他们仔细研究了自己的情况,发现自己的金融体系远远比不上美国、英国那么发达。同时也发现自己的经济总体规模与美国差很远,如果完全放开管制,资金会流入德国的商业银行,抬高马克的汇率,那么对德国的制造业和实体经济是十分不利的。分析利弊之后,政府采取的措施是消极应对国际上的马克国际化的呼声。

在金融方面德国对中国的启示是两条。第一条是审慎的金融监管具有全局意义,不仅能够避免金融业回报率过高的情形,保持金融业的稳定,同时也能使资金和人才逐步流入到企业、实体经济,促进实体经济的健康发展。

第二条是在人民币国际化方面,我们一定要保持冷静的头脑,不能被国际舆论以及华尔街的很多精英人士捧杀,我们一定要考虑中国的实体经济和企业的承受能力。

基业常青的家族企业

德国的经济实力还源于拥有一大批基业常青的家族企业。这些家族企业跟我们想象的不一样,它们往往是家族控制,但却由职业经理人管理,家族并不介入日常管理,比如说汉高和博世这样的百年大公司都没有上市。

这跟美国、日本不一样,美国往往是乔布斯模式、比尔·盖茨模式,自己创业之后把企业卖了做自己喜欢的事情。日本大公司也几乎没有家族控制,比如丰田汽车,丰田章男也只有1%的股份,不能完全控制公司。

这背后是什么原因呢?第一是注重教育,德国的大家族注重教育,家族成员接受严格的管理和教育,以便将来接班。

再一个原因是他们的国家体制。德国遗产税最高达70%,但遗产税对家族企业的传承却网开一面。如果继承者承诺若干年之内继续经营,他的遗产税几乎是不用交的。遗产税对于家族企业的传承、基业常青起到一个正面作用。

这个方面对中国的启示,第一是家族长期控制加上职业经理人管理,可以成就伟大的企业。以往我们脑子里想的一般是美国企业,第一代创业了,第二代不愿意干了,就把这个企业交给社会,而德国模式给我们展现出了另一种选择。

第二是教育是传承的关键,同时还有遗产税设计方面的借鉴,遗产税是一个正在兴起的话题,不管中国的遗产税要不要,怎么设计,一定要考虑这种家族企业的传承。(作者李稻葵系清华大学中国与世界经济研究中心主任,本报记者许钊颖根据其在“德国模式:启示与借鉴”专题研讨会上的发言整理)

Q&A 精彩问答

1.中国汽车产业如何向德国同行学习?

罗兰·贝格:现在都是汽车传动制造时代,今后肯定不是,所以就中国和德国来说,我们在新汽车时代都是刚刚站在起跑线上,中国也有机会实现跨越式发展。

2.德国提倡租房,但在中国很多人会觉得买房非常重要,怎么看待经济规律和民族传统观念相冲突的问题?

郑新立:德国没有把住房当成投资投机的对象,所以德国也没有房地产泡沫。中国的房地产有点走偏了,被当成第二股市,这个问题上,我们绝不能学日本、香港,要学德国。

3.在中国如何发展职业教育体系?

罗兰·贝格:如果政府和企业也打算大力发展职业教育的话,它自然就能做得好,就能发展起来。

大家不要忘记德国的经济中,也有很多的商会和行业协会等自律性组织。德国的行业协会也在职业教育和学徒制中发挥着重要的作用。

另外,现在德国年轻人进入职业教育学校学习,今后仍然有机会去大学读书。大学教育和职业教育之间有很好的透明度和连接性。

4.德国在清洁能源政策和可持续发展上有非常好的执行力和决策力,这方面有什么特别的经验?

罗兰·贝格:环保不是一个技术问题,它是一个政治问题。环保是一种公共的财富,环境是公共产品,因此政府应该在环境保护中发挥主要的作用,要确保自己的国家政策能够管住企业的行为。

5.中国现在大力倡导城镇化,在走城镇化的道路上我们能从德国模式上学到什么?

郑新立:我们现在讲的城镇化不是建城,而是人的城镇化,先把已经进来的2.6亿城市居民市民化,享受城市市民的待遇,这才是核心。

中国的平原面积只有12%,德国、美洲、澳洲都是大平原,地理条件决定了我们不能铺开搞。我们的城市是跟行政管理体制吻合在一起,大城市的行政资源的配置权也大,各种优质的资源就会集中,机会就多,所以人们会争相涌入。

再过20年,中国这种基本格局还很难改变。因为中国是13亿人口的国家,再往后发展,好多方面都会是世界上没有的,它会形成三千万的大都市区。如何有效治理和管理大都市区,也是我们新的挑战。

罗兰·贝格:欧洲各国情况不一样,法国的人口就集中在城市。德国的工业是以很分散的方式建立起来的,所以德国才能够允许这么分散的城镇设计。

如果说中国不想要超大型城市,也许就要花费点力气,把工业打散,这样才有可能把城镇化的问题分散开来。(罗兰·贝格和中国国际经济交流中心常务副理事长郑新立在“德国模式:启示与借鉴”专题研讨会的问答,本报记者许钊颖整理)

胡琨:德国社会市场经济模式及战后经济政策变迁刍议_爱思想

● 胡琨

胡琨 中国社会科学院欧洲研究所副研究员

内容提要:在各种因素作用下,一种注重社会的特殊类型市场经济,即“根据市场经济规则运行,但辅以与市场规律相适应的社会政策,来有意识地将社会目标纳入”的经济制度 – 社会市场经济模式战后在联邦德国确立。这一理念的核心是竞争秩序,但是,作为一种实用的经济政策理念,社会市场经济并不是既定和一成不变的,而须在经济理性与社会关怀相结合的原则下与不断变化的社会环境相适应,是一个各种社会目标“共容”、不断演化和开放的经济社会秩序。因此,这一模式的经济政策实践从一开始就处于各种力量博弈的极大张力之下,在不同历史时期会呈现出不同,甚至异化的表现形态。

关键词:德国 社会市场经济 竞争秩序 经济政策

keywords: Germany, Social Market Economy, competitive order, economic policy

Abstract: Affected by various factors, social market economy, as a special type of market economy which takes social elements into account, was established in Federal Republic of Germany after the Second World War. This economic system involves social objectives consciously by forming on the basis of market economy rules, and supporting by the market law conforming social policy.The core of this idea is competitive order,but as a pragmatic idea of economic policy, social market economy appears in a flexible and mutable form. Based on the combinational principle of economic rationality and social concerns, it adapts to a variety of social environment and realizing itself as an open and adjustable economic order as well as an objective-harmonious social regulation. Therefore, since very beginning, the implementation of the economic model was situated in the great tension of struggle among diverse powers, which cause the emergence of social market economy in various or even alienated form.

欧债危机爆发以来,德国经济逆势增长,一支独秀;其优异表现令人刮目相看,因为该国数年前还苦苦挣扎在经济衰退的边缘,并被冠以“欧洲病夫”(The Sick Man of Europe)的雅号。德国经济的兴衰轮回,并不是偶然所致,而是与其以“竞争秩序”为核心的社会市场经济(Soziale Marktwirtschaft)模式的实践有着千丝万缕的关联。何谓社会市场经济模式?为何此模式下德国战后各个时期的经济政策却表现各异?这一模式与德国不同时期的经济政策关系又如何?理清这些问题,无疑有助于我们理解德国经济的现状与走向。

欧债危机爆发以来,德国[1]经济逆势增长,一支独秀;其优异表现令人刮目相看,因为该国数年前还苦苦挣扎在经济衰退的边缘,并被冠以“欧洲病夫”(The Sick Man of Europe)的雅号[2]。德国经济的兴衰轮回,并不是偶然所致,而是与其以“竞争秩序”为核心的社会市场经济(Soziale Marktwirtschaft)模式的实践有着千丝万缕的关联。何谓社会市场经济模式?为何此模式下德国战后各个时期的经济政策却表现各异?这一模式与德国不同时期的经济政策关系又如何?理清这些问题,无疑有助于我们理解德国经济的现状与走向。

一 德国社会市场经济模式之确立

二战结束时的德国,满目疮痍,前途未卜,选择何种经济制度,以求尽快在废墟之上建立起一个自由、民主和繁荣的国家,成为德国民众迫切思考的问题。一方面,两次大战之间德国所施行的“市场经济”,留下的更多是恶性通胀、世界经济危机、大萧条等痛苦回忆,让德国民众很难对市场经济有所好感,认为其“不社会”(unsozial);而另一方面,纳粹政权创造就业计划(Arbeitsbeschaffungsprogramme)的成功和计划体制下苏联经济连续二十年的突飞猛进,使得很大一部分惯于配给制与物质短缺的德国民众相信,在目前情况下,只有施行“统制经济”(Lenkungswirtschaft),才能迅速克服困苦与短缺,实现经济复兴和公平分配,他们宁愿信任“富有远见”的经济官员,也不愿受市场那只“看不见的手”摆布。[3] 在此背景下,战后德国成为社会主义思想的温床,除了本身具有明显中央统制和计划经济倾向的社会民主党,就连各地基督教民主党也多少受这一时代精神的影响。[4]

然而,1947年3月,杜鲁门主义(Truman Doktrin)出台,冷战开始,美国开始按照西方模式重建德国。[5] 同年5月29日,双占区军事当局签署“关于重构双占区经济管理的协议”(Abkommen über die Neugestaltung der bizonalen Wirtschaftsverwaltung),设立“联合经济区[6]经济委员会”(Wirtschaftsrat für das vereinigte Wirtschaftsgebiet)和管理委员会(Verwaltungsrat)。尽管社民党优势明显,但在美国支持下,基民盟/基社盟(后文简称联盟党)在争夺管理委员会中专门负责经济政策事务的经济管理署(Verwaltung für Wirtschaft)主任一职中胜出[7],社民党为表示抗议,放弃担任管理委员会中的任何领导职务,此举严重削弱了其对未来经济政策走向的影响力。[8] 1948年3月2日,秉承自由市场理念的无党派人士路德维希﹒艾哈德(Ludwig Erhard)被选为经济管理署主任,在“社会市场经济”口号下对当时施行的统制经济体制进行改革。随着改革效果的显现,社会市场经济被联盟党所拥护,并被写入1949年7月15日的“杜塞尔多夫指导原则”(Düsseldorfer Leits?tze)[9],成为其经济政策准则。战后联盟党长期执政与经济繁荣,使社会市场经济在德国逐渐深入人心。1959年11月15日,社民党在“哥德斯堡纲领”(Godesberger Programm)中宣布也接受这一理念[10],社会市场经济成为德国社会普遍认可的经济模式。

二 德国社会市场经济模式之内涵

“社会市场经济”最初见于阿尔弗雷德﹒米勒-阿尔玛克(Alfred M?ller-Armack)1947年出版的《经济统制与市场经济》(Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft)[11]一书,这一理念的思想基础是新自由主义(Neoliberalismus)。

(一)社会(学)新自由主义(Soziologischer Neoliberalismus)

新自由主义源于经济自由主义者对自由放任经济(Laissez-faire)和国家干预主义(Staatinterventionismus)所导致问题的反思,最早可追溯至19世纪下半叶关于社会政策的讨论[12]。1932年,亚历山大﹒吕斯托夫(Alexander Rüstow)在德国“社会政策”年会上提出“自由干预主义”(liberaler Interventionismus),被普遍视为新自由主义创立的标志。[13]

吕斯托夫不赞同亚当﹒斯密(Adam Smith)式自由主义和自由放任经济,但是也反对无序和过多的国家干预,尤其是计划经济,而主张在强大国家的支持下建立和维护一种广泛的、兼顾市场经济和民主的社会秩序(Gesellschaftsordnung)。受基督教社会教义的影响,“人”被置于这一自由秩序(Freiheitliche Ordnung)的中心,因此,不仅要通过经济政策落实“竞争原则”(Wettbewerbsprinzip)这一市场经济根本协调机制,以实现经济增长,确保物质需求得到满足;还要实施被其称为“活力政策”(Vitalpolitik)的社会政策,以满足人更重要的文化、教育、家庭、伦理和宗教等需求,使人享有充分自由,以合乎“人类尊严”的方式存在。因此,在这一秩序中,经济与社会目标并重:市场经济不会导致社会目标必然实现,只是实现社会目标的工具;而社会目标虽是终极关怀,但却只有市场经济才可为其提供物质基础和制度保障。因此,全面的社会政策虽必不可少,但不应与市场经济有所冲突,而须遵循绩效原则(Leistungsprinzip)和辅助性原则(Subsidiarit?tsprinzip)[14],使之“朝着市场规则方向前进”,“加快而不是阻碍市场自然进程”。[15] 类似的观点也出现于威廉﹒勒普克(Wilhelm R?pke)的相关表述中。[16] 因吕斯托夫和勒普克的社会秩序理论带有明显的马克斯﹒韦伯(Max Weber)所开创的经济文化社会学痕迹,故也被称为“社会(学)新自由主义”。[17]

(二)弗莱堡学派(Freiburger Schule)

与吕斯托夫与勒普克从反思自由放任经济出发不同,以瓦尔特﹒欧肯(Walter Eucken)、弗兰兹﹒伯姆(Franz B?hm)及雷欧哈德﹒米克施(Leonhard Miksch)为首的弗莱堡学派,则更多是在捍卫市场经济、对抗国家干预的基础上建构新自由主义理念[18]。出于对市场经济本身即可保障个人自由和提高经济效率的信念,弗莱堡学派对国家干预有着极强的警惕意识,认为国家干预经济过程会从根本上危及经济绩效和人类尊严[19];但同时,又认为没有规制的市场会危及市场本身,因此国家须建立一个“上帝所要的”[20]、有运作能力的、合乎理性或人和事物自然本质的经济社会秩序[21],即所谓“经济的秩序”(Ordnung der Wirtschaft)或“奥尔多秩序”(Ordo)[22],来保障市场经济的有效运行。而建立在绩效竞争(Leistungswettbewerb)与消费者主权(Konsumentensouver?nit?t)基础之上的完全竞争可实现这一目标,就此而言,可确保市场完全竞争的“经济秩序”(Wirtschaftsordnung)[23],即竞争秩序,是“经济的秩序”。[24]

因此,弗莱堡学派在区分经济秩序和经济过程的基础上,主张国家应避免直接干预经济过程(过程政策,Prozesspolitik),而须专注于落实竞争秩序这一经济秩序(秩序政策,Ordnungspolitik),以实现社会财富的增长和个人自由。[25] 弗莱堡学派同样关注社会问题,也不反对实施必要的社会政策,但认为社会问题更多是竞争不完全(尤其是垄断)所致,只要确保竞争秩序,市场经济就可以使得社会问题迎刃而解。[26] 就此而言,秩序政策本身便被视为最好的社会政策,完全竞争的市场经济不是实现社会目标的工具,而是本身就具有社会性。

(三)实用主义取向的社会市场经济

虽然与弗莱堡学派相比,社会(学)新自由主义要求对经济过程进行必要的干预和实施更广泛的社会政策,但两者都主张国家负有优先创建与维护一个确保市场完全竞争的经济社会秩序,即竞争秩序的责任,以实现个人自由与经济绩效,故被统称为秩序自由主义(Ordo-Liberalismus)。[27] 然而,秩序自由主义者坚持市场经济的基本立场,要在社会主义理念盛行、对市场经济充满疑虑的战后德国得到广泛认可与接受,无疑面临巨大挑战。

在此背景下,秉承社会(学)新自由主义理念的米勒-阿尔玛克创造性地提出“社会市场经济”概念,即“社会”(sozial)的市场经济。米勒-阿尔玛克认为,就服务于共同利益、满足社会正义和个人自由的诉求来说,市场经济被证明是相当有用的工具,但出于社会(学)新自由主义立场,他不认同弗莱堡学派秩序政策便可自动实现经济绩效与社会和谐的观点,而主张有必要通过一定的过程政策和社会政策来实现经济社会目标,即寻求建立一种市场经济为基础,兼顾个人自由、经济增长和社会安全的“共容性”(irenisch)社会秩序。同时,他也跳出了社会(学)新自由主义理想化理念的禁锢,主张经济社会秩序不是既定与一成不变的,而是应在坚持市场自由和社会平衡原则相结合的前提下,与不断变化的社会环境相适应。[28] 因此,米勒-阿尔玛克一方面借助引入“社会”这个定语和相应的过程政策与社会政策主张,来应对战后浓厚社会主义观念的挑战;另一方面,面对战后物质严重短缺的状况,他克制甚至隐藏了自己要求实施广泛社会政策的诉求,而更专注于建立和维护竞争秩序,以满足迫在眉睫的经济增长需要。[29]

在这种实用主义取向的影响下,社会市场经济从一开始就是一个建立在市场经济基础之上,各种理念(包括社会(学)新自由主义、弗莱堡学派、社会主义、基督教社会教义和新教伦理等)“共容”、并不断演化、开放的经济制度。[30] 在这个框架下,不同立场持有者可各取所需,并从各自理念出发理解和塑造这一制度,特别是“社会”这一定语,可被多样、甚至完全对立地解读;就此而言,“社会”与“市场”这一看似矛盾的词语组合却相当符合当时的社会环境。[31] 因此,这一概念被艾哈德借用后,很快被德国社会所普遍接受;但同时,社会市场经济作为一种具体的经济社会模式,其实践也因此持续处于各种力量博弈的张力之中,从而会在不同历史时期呈现出不同、甚至背离其初始理念的表现形态。[32]

然而,社会市场经济理念并没有偏离秩序自由主义的根本立场,其根本出发点仍是“只有一种市场竞争秩序才有可能提高人民福祉和导向社会公正”。[33] 因此,尽管与米勒-阿尔玛克把市场经济视为实现社会目标的工具不同,艾哈德在理念上更接近弗莱堡学派,认为“经济政策越卓有成效,社会政策救助就越没有必要”[34],“获取和确保各项福利最有效的手段就是竞争”[35],即竞争秩序本身就具有社会性,但是他“通过竞争实现富裕”(Wohlstand durch Wettbewerb)与“人人享有富裕”(Wohlstand für alle)[36]的秩序自由主义立场却是与米勒-阿尔玛克一致的。在他们看来,社会市场经济不是市场经济和中央统制经济之间的第三条道路[37],也不是提供完全保障的福利国家(Versorgungs-und Wohlfahrtsstaat)[38],而是一种注重社会的特殊类型市场经济,是“根据市场经济规则运行,但辅以社会补充和保障…通过实施与市场规律相适应的社会政策,来有意识地将社会目标纳入”的经济制度。在这一制度中,借助竞争秩序实现的经济增长是社会福利的基础,增长政策优先于分配政策。[39]

因此,在这一理念指导下,经济政策须遵循经济理性与社会关怀相结合的原则,面对不同社会环境挑战,优先建立和维护市场完全竞争的经济秩序,辅之以必要的过程政策和社会政策,以提高经济绩效和实现个人自由;同时,任何过程政策与社会政策都应遵循绩效原则与辅助性原则,使之朝着适应、而不是破坏竞争秩序的方向推进。简而言之,是否坚持市场竞争秩序这一核心主张,是考察德国战后经济政策实践是否遵循社会市场经济理念的关键标准。

三 德国战后经济政策变迁

(一)社会市场经济的实践:竞争秩序主导的经济政策(1948-1966)

建立和维护竞争秩序是社会市场经济理念落实的关键,要达成这一目标,国家须确保对所有市场参与者都适用的诸多市场经济立宪与规制原则(konstituierende und regulierende Prinzipien)能够实现,包括币值稳定、保障完全竞争、开放的市场、私有产权、立约自由、自我负责和承担义务、经济政策的连续性与稳定性。[40] 因此,在基本权利、立约与结社自由、自由择业、私有产权、法治国家和社会国家规则、联邦制国家结构等一系列与上述原则相关的条款写入《基本法》(Grundgesetz)后[41],以确保竞争秩序为目的的经济政策主要任务则是保障币值稳定和完全竞争,因为通货膨胀和各类因素(市场或国家)所导致的竞争限制是竞争秩序最严重的威胁。[42]

1948年3月1日,德意志各州银行(Die Bank deutscher L?nder,BdL)成立,履行双占区[43]中央银行货币政策职能,双占区中央银行体系得以重建。[44] 在此基础上,在艾哈德参与下[45],双占区军事当局颁布四部币值改革法(Vier Gesetze zur Neuordnung des Geldwesens)及一系列配套细则,于1948年6月20日实施货币改革:一方面通过引入德国马克,回收多余的货币[46];另一方面,对德意志各州银行货币发行设定严格程序与界限,以保障德国马克币值稳定。[47] 与此同时,艾哈德领导双占区经济管理署在社会市场经济口号下,推动统制经济向市场经济转变,陆续出台《货币改革后管制原则与价格政策法》(Gesetz über Leits?tze für die Bewirtschaftung und Preispolitik nach der Geldreform)等一系列法律及指令,实施终结商品配给制、取消工资与价格冻结、废除各项经营管制、反垄断、减税退税、紧缩财政、私有化、推行外贸自由化和稳定汇率等措施[48],以将行政命令对经济的直接干预减少至最低限度,促进从生产到消费各个环节的自由竞争。[49] 1957年,《联邦银行法》(Bundesbankgesetz)与《反限制竞争法》(Gesetz gegen Wettbewerbsbeschr?nkungen)出台,稳定币值与完全竞争被制度化,社会市场经济模式的核心-竞争秩序在联邦德国得以巩固。

《联邦银行法》赋予联邦银行保障货币的职责,在布雷顿森林体系的固定汇率制度下,这一职责包括稳定德国马克对外币值(汇率)和对内币值(价格)。[50]在贸易自由化及重商主义政策的推动,德国战后出口强劲,1951-1961年持续出现高额贸易顺差,这导致1950年代中期始,德国货币政策遭遇两难境地,即无法同时确保德国马克的内外币值稳定。[51] 面对这一困境,这一时期的联邦银行与联邦政府将国内价格稳定视为优先目标,及时让德国马克汇率升值,同时借助于紧缩的货币与财政政策,使得德国马克对内币值基本保持稳定。[52]

与此同时,在米勒-阿尔玛克看来与经济政策同样重要的社会政策也被逐步推行,如向战争受害者提供救济、大力兴建住房、设定最低工作条件、重建养老、失业、工伤与医疗等各类社会保险、发放子女补贴金和社会救助等。[53]

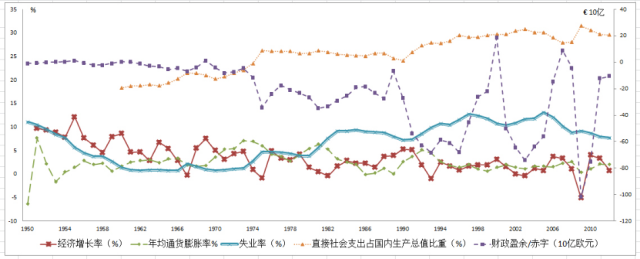

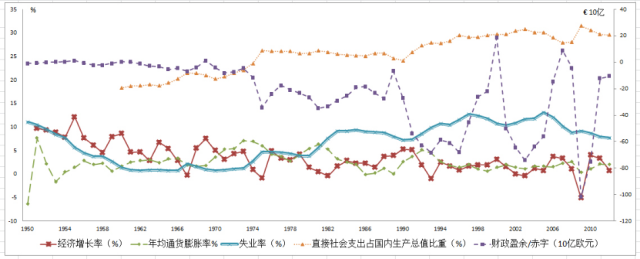

作为一个具有实用主义倾向的“共容”与开放的经济制度,社会市场经济在实践过程中不可避免得须向现实环境作一定妥协,例如《反限制竞争法》中大量的例外规定、相当广泛的传统社会保障体系、动态养老金改革和强大的工会力量等。但总体来说,在这一时期,德国价格稳定,竞争得到促进,过程政策与社会政策也基本遵循绩效原则与辅助性原则,竞争秩序达到其发展巅峰,加上马歇尔计划、朝鲜战争、战后重建等各种有利因素,德国经济在1948年之后逐渐进入一个经济飞速增长时期(图1)。[54]

图1 联邦德国战后各经济指标变化(1950-2012)

注:国内生产总值数据1950-1960年不包括萨尔州、西柏林和前民主德国地区,1960-1991年不包括前民主德国地区;通货膨胀率的数据,1950-1962年为中等收入四口之家基本生活费用价格指数,1962-1991年为所有家庭基本生活费用价格指数,1992年至今则为消费者价格指数;财政盈余/赤字数据1950年不含萨尔州、西柏林与前民主德国地区,1951-1959年不含萨尔州与前民主德国地区,1960-1991年不含前民主德国地区;失业率计算基于登记劳动人口(abh?ngige zivile Erwerbspersonen),1950-1990年数据不含前民主德国地区;直接社会支出占国内生产总值比重1990年之前不含前民主德国地区。

数据来源:德国联邦统计局(Statistisches Bundesamt),联邦劳动署(Bundesagentur für Arbeit)联邦劳动与社会部(BMAS)。图表为作者自制。

(二)社会市场经济的异化:全面调控主导的经济政策(1966-1982)

过程政策被米勒-阿尔玛克视为市场经济稳定运行的必要补充,但深受弗莱堡学派影响的艾哈德对此充满疑虑,长期的经济繁荣令他相信,在确保竞争秩序的基础上,只须采取货币、信贷及汇率政策等“轻度的景气政策”,就可不受经济周期困扰,实现经济持续增长和充分就业。[55] 然而,随着战后重建工作的结束以及对外经济关系的不断深入,经济波动开始加剧,艾哈德无法及时适应这种变化,其克制的过程政策最终无法阻挡德国经济于1966/67年陷入衰退,失业率大增(图1),他本人也因此下台,社民党成为执政党[56]。

新任经济部长、社民党的卡尔﹒席勒(Karl Schiller)信奉民主社会主义与凯恩斯主义,在“总体调控”(Globalsteuerung)理念指导下,借助反周期财政政策和合作性经济政策使德国经济与就业形势迅速好转。[57] 这一成功对于社会市场经济的实践影响深远:一方面使人们体认到国家在借助竞争秩序实现经济增长之外,也有必要通过一定的过程政策和社会政策,确保竞争秩序所处经济大环境的稳定,以从根本上保障竞争秩序,在这一背景下,《促进经济稳定与增长法》(Gesetz zur F?rderung der Stabilit?t und des Wachstums der Wirtschaft)于1967年出台,从此,在社会市场经济的框架内,稳定被赋予与增长同等重要的地位;另一方面则加强了社民党政府调控经济的信心,而《促进经济稳定与增长法》又没有对过程政策的范围和强度作出明确规定,导致在扩张性财政政策支持下过程政策逐渐被滥用,财政赤字激增、国家不断加强对经济活动的干预[58]、在政治精英与选民的诉求下社会福利持续扩张(图1)、更广泛的集体责任如企业共同决策权被引入。这些变化使绩效原则和辅助性原则受到侵蚀,完全竞争日益无法得到保障。

此外,尽管价格稳定作为宏观经济目标被写入《促进经济稳定与增长法》,但1970年前后,美元危机不断加剧,德国马克不断受到国际投机资本冲击,在固定汇率制度下,德国货币政策进退失据。最终,德国外汇市场被迫于1973年3月1日关闭,布雷顿森林体系走向终结,联邦银行从此无须再承担汇率干预义务,而重新获得货币供应量的控制权。[59] 但是,重新获得货币政策自主权的联邦银行,在《联邦银行法》“有义务支持联邦政府一般经济政策”条款的约束下,货币政策受社民党政府景气政策的强烈影响而摇摆不定,加上不断扩张的财政政策、石油危机和不合时宜的工资增长政策等因素,通货膨胀率一路走高(图1)。[60]

在这一时期,价格稳定与完全竞争都无法确保,竞争秩序受到损害,受凯恩斯主义影响的社民党政府经济政策逐渐偏离社会市场经济理念,甚至这一理念本身也已被贴上了“过时”的标签,在石油危机和结构转型等因素的共同作用下,德国经济增长乏力、通胀高企、失业率不断攀升(图1)。[61]

(三)社会市场经济的复兴:回归竞争秩序的经济政策(1982至今)

这一形势下,赫尔穆特﹒科尔(Helmut Kohl)领导联盟党于1982年重新执政,面对全球化的挑战,为增强德国的竞争力,科尔宣布回归社会市场经济基本原则。[62] 科尔政府在“从更多国家到更多市场”的口号下重建竞争秩序,一方面赋予价格稳定以优先地位,另一方面通过削减财政赤字、减税和税制改革、缩减社会福利支出、推行私有化、减少市场管制和推动欧洲一体化等措施促进市场竞争。在这一系列政策影响下,德国经济在1980年代重新焕发活力:物价稳定、出口与经济总量增长强劲、就业岗位大幅增加(图1),为两德统一打下了坚实的物质基础,社会市场经济本身也被作为共同的经济秩序写入1990年两德间签署的《国家条约》(Staatsvertrag)。[63]

然而,作为一种“共容”的经济秩序,社会市场经济回归之路须考虑当时的社会环境,不可能一蹴而就。两德统一前后,僵化的工资政策、各类市场管制、入不敷出的社会保障体系、庞大的补贴仍阻碍着市场竞争与经济增长,急待进一步改革。[64] 但两德统一暂时中断了这一进程。为在短期内重建东德经济社会秩序,国家进行了强有力的干预,大量的转移支付需求导致财政赤字与社会福利支出再次扩张(图1)。

随着东德制度建设渐入尾声,科尔政府于1993年再次启动1980年代未竞的改革,以促进竞争。[65] 但是,社民党自1991年起就占据联邦参议院(Bundesrat)多数席位,使科尔政府政策活动空间受到极大制约。[66] 同时,为应对人口结构老龄化,法定护理保险(Pflegeversicherung)于1995年被引入,社会福利再次扩展。这些因素加上全球化挑战和两德统一产生的巨大负担[67],德国经济发展陷入停滞(图1),导致社民党于1998年再次上台。

社民党总理格哈尔德﹒施罗德(Gerhard Schr?der)与本党传统经济政策理念切割,提倡走介于新自由主义[68]与传统社会民主主义之间的“新中间”(Neue Mitte)路线,其“支持市场经济,但非市场社会”的信条本身就是社会市场经济理念的清晰表述,故其上台后总体上延续了科尔政府的改革思路。[69] 虽由于财政政策失败和改革迟滞等原因,施罗德执政后期德国经济再度低迷(图1),但他在极大阻力之下于2003年以“我们将削减国家职能”为号召推出德国战后力度最大的,包括减税、削减补贴、劳动力市场灵活化和社会保障体系现代化等措施的改革方案 – 2010议程(Agenda 2010),在回归社会市场经济之路上迈出了决定性的一步。[70] 施罗德政府的改革,标志着德国两大主要政党的经济政策纲领大体上已无二致,故其改革措施多被随后执政的联盟党安格拉﹒默克尔(Angela Merkel)政府所继承和发扬。[71] 2003年以来,德国物价稳定,市场财政赤字与社会福利支出不断缩减,面对2007年以来的各类危机冲击,德国经济能迅速走出困境,科尔以来历任政府坚持回归以 “竞争秩序”为核心的社会市场经济模式,功不可没(图1)。

四 结论与展望

在各种因素作用下,一种注重社会的特殊类型市场经济,即“根据市场经济规则运行,但辅以社会补充和保障…通过实施与市场规律相适应的社会政策,来有意识地将社会目标纳入”的经济制度 – 社会市场经济模式战后在联邦德国确立。作为一种实用的经济政策理念,社会市场经济并不是既定和一成不变的,而须在经济理性与社会关怀相结合的原则下与不断变化的社会环境相适应,是一个各种社会目标“共容”、不断演化和开放的经济社会秩序。因此,这一模式的经济政策实践从一开始就处于各种力量博弈的极大张力之下,在不同历史时期会呈现出不同,甚至异化的表现形态。

尽管如此,经济政策不应偏离“只有一种市场竞争秩序才有可能提高人民福祉和导向社会公正”这一社会市场经济核心主张,即国家应优先建立和维护市场完全竞争的经济秩序,辅之以必要的过程政策和社会政策,但任何过程政策与社会政策都应遵循绩效原则与辅助性原则,使之朝着适应、而不是破坏竞争秩序的方向推进。简而言之,在这一模式中,借助竞争秩序实现的经济增长是社会福利的基础,增长政策优先于分配政策。

在社会市场经济的诸多框架条件被写入《基本法》后,德国经济政策的主要任务便是确保价格稳定与完全竞争,以建立与维护竞争秩序。德国战后的经济政策实践表明,一方面,在借助竞争秩序实现经济增长之外,须通过必要的过程政策和社会政策确保竞争秩序所处经济环境的稳定,以从根本上保障竞争秩序;但另一方面,过度的国家干预与社会保障违背绩效原则与辅助性原则,会损害竞争秩序和经济活力。因此,保障竞争秩序包括完善竞争秩序和确保其所处经济环境稳定之双重含义,社会市场经济模式下的经济政策最终演变为围绕竞争秩序,在“必要”与“过度”之间的权衡。1970年代,总体调控下过度的国家干预严重损害了德国的竞争秩序,德国经济陷入增长困境;为应对愈演愈烈的全球化挑战,1980年代以降,德国致力于减少国家对经济活动的干预与削减社会福利支出,回归竞争秩序为核心的社会市场经济,经济竞争力因此逐渐恢复,在欧债危机冲击下表现不俗。但是,如何确保这一回归本身不会“过度”,导致必要的过程政策与社会政策缺失,从而影响竞争秩序所处经济环境的稳定,进而从根本上损害竞争秩序,却是德国新的大联盟政府今后须面对的问题。

德国作为世界发达经济体、欧洲发展的领头雁,走出了有自己特点、具有独特优势的发展模式。二战以后,德国逐步确立了“社会市场经济模式”,作为基本国策纳入宪法。强调政府和市场共同发挥作用,实际上是政府有所调节的市场经济,在市场力量达不到的地方,政府创造有利条件,以保证市场自由和社会公平之间的平衡。基本特征:一是市场决定机制,二是国家宏观调控机制,三是大众福利制度。 专家认为,近七十年来,德国经济就是在市场和政府两种力量的相互作用下取得成功的。对德国经济社会体制评价会有不同看法,中德国情、社情差别也很大,但我们认为德国经济社会政策取向,以及政策顶层设计的系统性、公平性、可持续性,对我们有一定的借鉴和启发。

一、依法促进经济社会平稳发展的政策取向 德国经济发展政策设计中注重平稳发展、应对欧债危机措施稳健。欧债危机以来,欧洲经济陷入停滞,但德国经济却相对平稳复苏,2012年增长率3%,2013年0.4%,2014年预计1.3%,成为欧元区经济的“发动机”和“稳定锚”。专家认为,德国经济之所以如此,重要原因是德国采取法制的方式,确立了稳健的经济社会政策。1967年制定《经济稳定与增长促进法》、1978年制定《充分就业和平衡增长法》,确定了政府制定经济政策的四大目标:稳定物价、充分就业、内外贸平衡、适度经济增长,形成了政府宏观经济调控的法制化。虽然在欧债危机前期德国政府亦被迫实施财政刺激政策,包括2008-2009年两轮共计800多亿欧元的财政刺激计划,以及政府出资救助陷入困境的银行等。然而对比欧洲其他主要国家,德国的救助计划规模较小。德国具有审慎财政政策的传统,当德国的赤字规模在危机首年2009年超过3%、2010年将面临超过4%时,政府就及时调整政策,于2010年6月宣布了财政稳固计划,截至2014年德国将削减高达800亿欧元的财政支出;同时强调德国将致力于满足宪法关于严格预算纪律的要求,承诺至2016年德国的结构性赤字不得超过GDP的0.35%;此外,还规定各联邦州至2020年必须实现预算平衡。德国应对欧债危机影响,更偏重于结构调整以增强竞争力,反对过度使用扩张性的财政与货币政策。 反观南部欧洲的希腊、意大利、葡萄牙、西班牙等国家,经济政策的设计值得反思。欧元区建立初期,大量资金从德国等流入南部一些国家,国际资本也以各种形式涌入,这些国家国内生产总值增长较快。而德国政策审慎,经济表现一般,被视为欧洲的一个“病人”。当南部国家举债度日、经济过热、泡沫破裂,金融业、房地产遭到很大打击时,大量资金又从南部国家回流到德国,西班牙、希腊等南部国家经济深度衰退。当初表现很好的希腊几乎已经不具备欧元区成员国的资格。这一现象,形成了鲜明的政策导向对比。 在经济全球化,特别是欧洲经济一体化、使用统一货币情况下,国际资本跨境流动十分便捷,单一国家往往难以独善其身。从德国看,主要是对经济发展预期下降,2015年经济预期增长1.2%,投资意愿不强,观望气氛浓厚,不确定性上升。对于如何应对当前欧洲经济复苏缓慢的问题,德国仍坚持稳健审慎的政策。一是坚持走出危机影响的关键,是改革措施的落实,把危机国的减债问题解决好;二是加强对资本跨国流动的监管。2013年2月,德国出台了新的遏制商业银行过度风险投机的法案,加强对金融市场和金融产品的监管。为加强跨国资金的调控,拟建立一个“欧洲金融联盟”,对商业银行的检查权由各主权国集中到欧洲央行。专家认为,这一措施具有里程碑意义。三是在不放松债务结构性改革的同时,促进信贷投放增加。欧洲央行正在讨论可能的措施,促进信贷增加,如考虑信贷风险一部分由欧洲央行担保等。对有些国家提出希望实行宽松的货币政策,德国央行持反对的意见。

二、实施“产业集群策动”引领产业升级的政策取向 德国追求工业立国理念,重视促进实体经济发展,拥有发达的工业制造体系,产品以精良品质闻名于世。为促进实体经济发展,德国实行了政府推动的产业集群策动行动,成为经济社会政策设计的又一亮点。目前政府集群策动已经成为发达国家产业政策、区域政策、创新政策的核心部分。德国联邦政府从1995年开始,在国家层面连续发动了三次大的集群策动,即生物区计划、创新地区计划和GA网络计划。与其他国家相比,德国的产业集群策动更具继承性和演变性。21世纪伊始,发达国家“去工业化”的喧嚣声愈加强烈,德国是唯一积极促进制造业增长的发达国家。2013年4月首次发布《实施“工业4.0”战略建议书》,旨在通过充分利用信息通讯技术和网络物理系统等手段,将制造业向智能化转型。联合国工发组织(UNIDO)报告显示,2012年德国制造业的全球竞争力排名第二位,系数为0.5176,仅次于日本的0.5409,而美国仅为0.4822。2013年,德国汽车、机械、化工、电气占全部制造业产值的40%,创造了25%的就业岗位,对GDP的贡献率达30%,高出美国、英国、法国等十个百分点。

三、始终秉持促进区域均衡发展的政策取向 城乡区域相对均衡发展,是发达经济体的基本特征。德国《基本法》第72条明确规定:“要在全国各地实现均等化的生活水平”。德国是世界上公认的区域协调发展做得比较好的西方国家之一,其区域政策非常有特色,坚持国民收入的地区均衡分配、区域间的协调发展及区域经济结构的不断改善等“三大平衡”目标,促进东部与西部的差距大大缩小、鲁尔区老工业基地成功转型、广大农村以及边远地区协调发展。 一是建立区域分类补贴指标体系。2006年,德国政府按照欧盟《地区补贴指南》制定了2007至2013年“扶持区域图”,参考2002至2005年的平均失业率(50%权重)、社会保险人员的年度毛工资(40%权重)、2004至2011年就业预测(5%权重)和基础设施(5%权重)四项指标,把全国划分为270个就业区,排名靠后的列为A、B、C补贴地区。A类地区包括除柏林以外的大部分前东德地区以及西德的吕内堡、吕朝弗-达能堡等,人口1404.5万,占全德17.1%。企业投资享受最高类别的财政补贴(含欧盟以及各级政府的补贴),其小企业设立最高补贴为50%,中型企业为40%,其他企业30%。B类地区包括柏林大部分地区、前西德部分农村地区、老工业基地和巴伐利亚州东部与捷克接壤地区,人口907.5万人,占德国11%,小企业、中型企业和其他企业进行投资时,最高可获得35%、25%和15%的政府补贴。C类地区,人口996万,占德国12%。小企业和中型企业的投资补贴上限为20%和10%,其他企业三年内补贴额不超过20万欧元。以上三类地区共有3318万人,占德总人口40.1%。根据各地实际情况和需要,实行动态调整。这些补贴,重点是向新设立的工商业项目提供财政补贴,向经济类基础设施如产业园、交通设施、污水处理、创业中心、研发中心提供补贴,也对制订地区发展方案、建立合作网络和产业集群管理机构等非投资类措施提供资助。

2013年12月17日 16:41 来源:中国经济网

无论是在席卷全球的国际金融危机肆虐之时,还是欧洲深陷债务危机泥潭之中,德国经济的表现都可以用抢眼二字形容,其作为欧元区“中流砥柱”的作用进一步凸显。

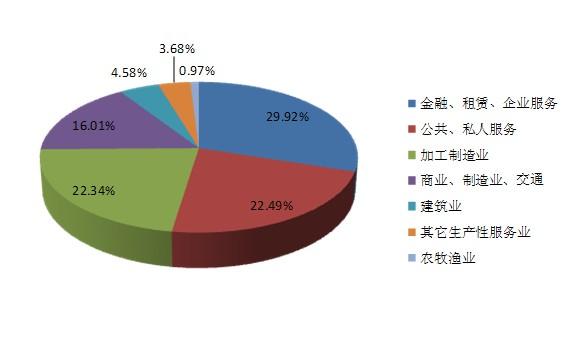

图1 2012年德国各经济领域占国民生产总值份额 数据来源:联邦统计局

相对其他国家而言,德国经济的抢眼表现,很大程度上得益于其国内工业特别是制造业的稳定发展。根据OECD 2008年的统计数据,德国工业贡献了德国经济总增加值的23.1%,而类似数据在法国为11.9%,英国为12.3%,美国为13.3%。

另据德国联邦统计局的资料,受全球金融危机影响,虽然2009年德国工业部门对经济增长的贡献下降到不足20%,但仍比其他发达经济体的表现要好。正是得益于具有很强竞争优势的工业部门,德国能自如地应对发展中的一些挑战,诸如环境保护、气候变化、能源解决方案,以及人口老龄化等。

在欧盟其他国家,工业占国民生产总值的份额正在逐步下降,而德国始终能够维持相对稳定的水平。从1995年到2008年,工业占国民经济总值份额保持在21.4%与23.1%之间。2009年开始,受国际金融危机影响,工业所占份额下降到不足20%。

经过一段短暂的恢复期,2011年、2012年工业在国民经济中所占份额再次跃升到22%以上,这充分体现了德国经济,尤其是其工业经济强大的适应调整能力。

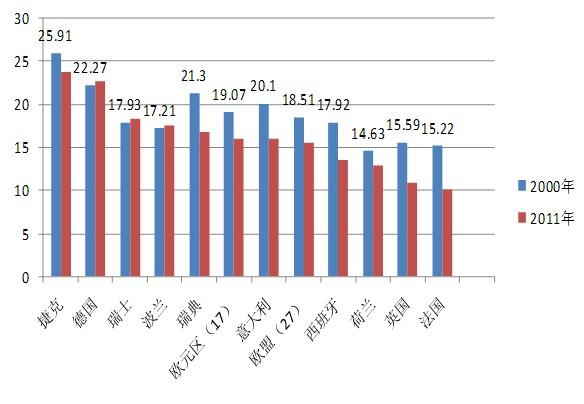

图2 欧洲各国制造业在国民生产总值中所占百分比

德国工业的适应调整能力,当然离不开德国政府的支持。为保证德国工业的领军地位,德国经济和技术部出台了七大政策,主要可以归结为以下几条:

一 满足工业对专业人才的需求 二 增强创新能力 三 加强融资基础 四 保证能源供应 五 保证原材料供应 六 改善出口环境 七 特定工业领域的特殊政策

以下我们将对这七大政策逐一进行解读,希望能为我国政府相关部门的决策提供一个参考。

一、满足工业对特殊人才的需求

据德国联邦劳工局统计,到2025年,德国可支配劳动力将比2010年减少600万人。

另外,许多经济领域正在向知识密集型方向发展,这也给劳动力市场带来了挑战。工业领域对专业人才素质的要求逐步提高,这也将导致专业劳动力出现结构性变化。

在人才方面,德国政府认为,政府与企业双方都负有责任与义务。政府的义务主要体现在教育方面,而企业的责任则主要体现在对员工的培训方面。

从现状来看,德国有部分地区、部分产业已经出现专业人才匮乏等问题。根据德国工业联合会(BDI)2012年秋季的统计,45%的中小型工业企业在填补空缺职位方面存在困难,主要体现在机械和汽车制造、技术研发、设计和建模、信息技术和污水处理等领域。在这些领域,工程师缺乏成为突出问题。在技术人才方面,能源技术、焊接技术、机电一体化、能源电力等领域都存在人才缺口。

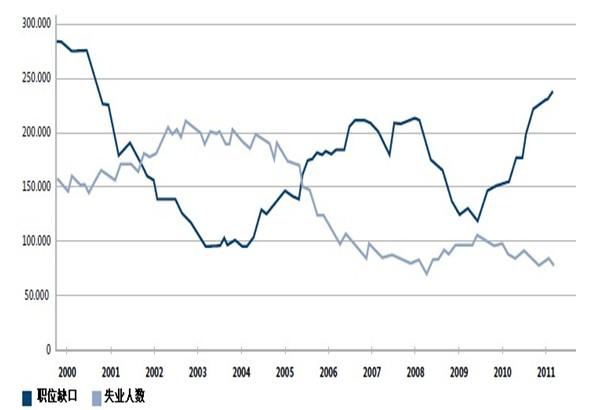

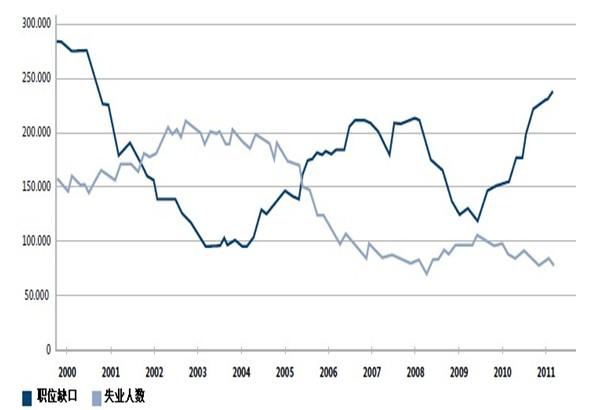

图3是德国高素质专业人才失业人数与高素质专业人才职位空缺情况对比的结果。