大佛普拉斯:预约人间净土

周末和大乔看了一场难以定义的电影,《大佛普拉斯》。

说难以定义是因为,一般在我们的观影体验里,导演会倾向于隐身幕后,不着痕迹地叙事,让看戏的观众“入戏”,而《大佛普拉斯》不,它在尾声之前一直都在用尽各种手段让观众“出戏”。这部影片从一开始,导演的旁白就毫无征兆地跳出来,并且此后还会三不五时地跳出来,不断打断观众的观影,把你往戏外推,告诉你你只是一名看客,你不在电影里面。

包括男主之一肚财,他在抓娃娃的时候会扭过头来跟镜头外的观众交流,“夹娃娃很治愈啊”。

包括男主之一肚财,他在抓娃娃的时候会扭过头来跟镜头外的观众交流,“夹娃娃很治愈啊”。

之后肚财和朋友土豆在公路上骑摩托车,肚财吐槽:男人骑什么粉红色的摩托车,难怪交不到女朋友。土豆说:这是个黑白片啊。话音刚落,电影画面上就出现了一抹粉红色。

之后肚财和朋友土豆在公路上骑摩托车,肚财吐槽:男人骑什么粉红色的摩托车,难怪交不到女朋友。土豆说:这是个黑白片啊。话音刚落,电影画面上就出现了一抹粉红色。

这些看似搞笑的点,其实都是在离间观众。当然,到了影片后半段,肚财的葬礼之后,导演就非常老实了,没有再跳出来“打扰”观众,不过这是后话。

这些看似搞笑的点,其实都是在离间观众。当然,到了影片后半段,肚财的葬礼之后,导演就非常老实了,没有再跳出来“打扰”观众,不过这是后话。

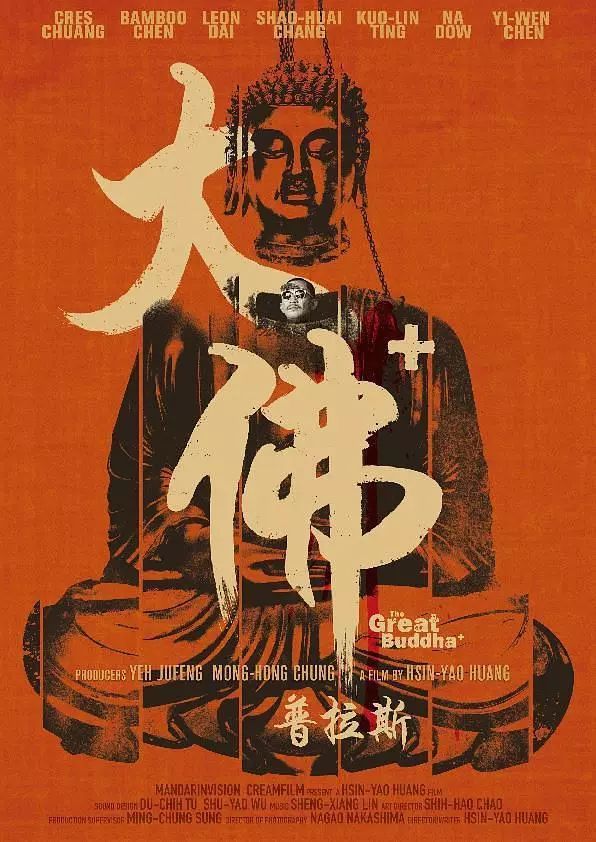

《大佛普拉斯》是导演黄信尧的第一部剧情长片,脱胎于他早年拍摄的一部短片《大佛》。早在这部短片里,故事主线就已成型,不过在长片普拉斯里,人物关系扩展成了一张更大更立体的网,形成了不同阶层的人物宇宙。比如电影聚焦的主角,捡垃圾的肚财、看大门的菜埔,和主角的朋友——释迦和土豆仔,他们都是不得志的边缘人,在这个社会中属于“行情”不好的人。而菜埔的老板黄启文,以及高委员,副议长,则代表着风光无限、如鱼得水的上层社会,手握钱权,身负名望,当然,内里的虚伪矫饰是从不轻易示人的。

导演很喜欢《大佛》这个原本的名字,长片版也尝试过使用其他的名字如《巨佛》、《长佛》、《XL佛》,但都觉得不对味儿。恰巧时值 iphone 6 推出Plus版,导演当下就乘了个“西风”,于是有了现在的《大佛普拉斯》。

导演很喜欢《大佛》这个原本的名字,长片版也尝试过使用其他的名字如《巨佛》、《长佛》、《XL佛》,但都觉得不对味儿。恰巧时值 iphone 6 推出Plus版,导演当下就乘了个“西风”,于是有了现在的《大佛普拉斯》。

早期拍摄短片《大佛》时,由于经费不足,所以租来的道具里,包括那座本应是铜质的巨大佛像,材质全是铁、木头和塑胶的,为了弥盖质感问题,于是想到做成黑白色调,并加大色彩反差。如果说短片大佛的黑白色调是出于经费不足的无奈之举,那么到长片普拉斯,这种黑白色调的处理手法已然成为一种刻意而为的美学自觉。

早期拍摄短片《大佛》时,由于经费不足,所以租来的道具里,包括那座本应是铜质的巨大佛像,材质全是铁、木头和塑胶的,为了弥盖质感问题,于是想到做成黑白色调,并加大色彩反差。如果说短片大佛的黑白色调是出于经费不足的无奈之举,那么到长片普拉斯,这种黑白色调的处理手法已然成为一种刻意而为的美学自觉。

所有的现实生活(除了那辆昙花一现的粉红色摩托车)都是黑白色的,只有行车记录仪里的世界是彩色的。色彩反差的背后,是现实与想象(注意是想象,而非理想)之间的巨大鸿沟。

对于肚财和菜埔来说,行车记录仪里的影像和声音的存在,和那些色情杂志是具有相同意义的。二者都是他们苦闷麻木的现实生活中的一剂调味品,都是偷窥他人生活的一个窗口。而这个彩色世界里人和事,是他们永远也不可能经历的,可以预见,他们终其一生都被困在各自所属的固有阶层里,能与更上层发生的联系仅有这一个小小的行车记录仪。在“colorful”的画面里,多少掺入了肚财和菜埔的几分想象,即使有的画面仅仅是一团漫长的漆黑,和虚无的风声。

对于肚财和菜埔来说,行车记录仪里的影像和声音的存在,和那些色情杂志是具有相同意义的。二者都是他们苦闷麻木的现实生活中的一剂调味品,都是偷窥他人生活的一个窗口。而这个彩色世界里人和事,是他们永远也不可能经历的,可以预见,他们终其一生都被困在各自所属的固有阶层里,能与更上层发生的联系仅有这一个小小的行车记录仪。在“colorful”的画面里,多少掺入了肚财和菜埔的几分想象,即使有的画面仅仅是一团漫长的漆黑,和虚无的风声。

菜埔(庄益增饰)在佛像工厂担任夜间警卫,每天最重要的职责就是在深夜帮他的老板黄启文董事长(戴立忍饰)开大门,工作之余尽心照顾自己的老母咸菜婶,警卫室漏雨漏成水帘洞也只是拿锅碗瓢盆顶上就算完。

他的好朋友肚财(陈竹升饰),白天骑着摩托车各处收垃圾,身为一个中年男子却酷爱抓娃娃,晚上经常来菜埔的警卫室,两人一起看电视,有一搭没一搭地尬聊,吃冰冰的咖喱盒饭,观摩色情杂志。肚财一没肚,二没财,他和自己的名字有点相去甚远。

他的好朋友肚财(陈竹升饰),白天骑着摩托车各处收垃圾,身为一个中年男子却酷爱抓娃娃,晚上经常来菜埔的警卫室,两人一起看电视,有一搭没一搭地尬聊,吃冰冰的咖喱盒饭,观摩色情杂志。肚财一没肚,二没财,他和自己的名字有点相去甚远。

由于电视坏了,于是肚财怂恿菜埔调出老板黄启文的行车记录仪来打发时间。行车记录仪记录的是所到之处车外的影像,声音却是车内的声音。拼凑起来的感官,调动拼凑起来的想象。深夜,肚财和菜埔隔着一方屏幕,拼凑起老板黄启文的生活片段,听他与副驾上形形色色的女子调情,听他在特助电话前后露出的虚伪嘴脸。总之行车记录仪是推动剧情起承转合的关键所在,为了不过多剧透,我只列出上面提到过的不同阶层的人物宇宙。

由于电视坏了,于是肚财怂恿菜埔调出老板黄启文的行车记录仪来打发时间。行车记录仪记录的是所到之处车外的影像,声音却是车内的声音。拼凑起来的感官,调动拼凑起来的想象。深夜,肚财和菜埔隔着一方屏幕,拼凑起老板黄启文的生活片段,听他与副驾上形形色色的女子调情,听他在特助电话前后露出的虚伪嘴脸。总之行车记录仪是推动剧情起承转合的关键所在,为了不过多剧透,我只列出上面提到过的不同阶层的人物宇宙。

在社会阶层的生态链上,从来没有绝对的起点,也没有绝对的终点。当屏幕外的肚财,只能抱着猎奇和意淫的心态,时不时艳羡地点评一句,“有钱人的人生你看,果然是彩色的”时,这两平米的警卫室却充当了他自信的来源,平时畏畏缩缩的肚财,只有在菜埔面前,讲话才能嚣张。

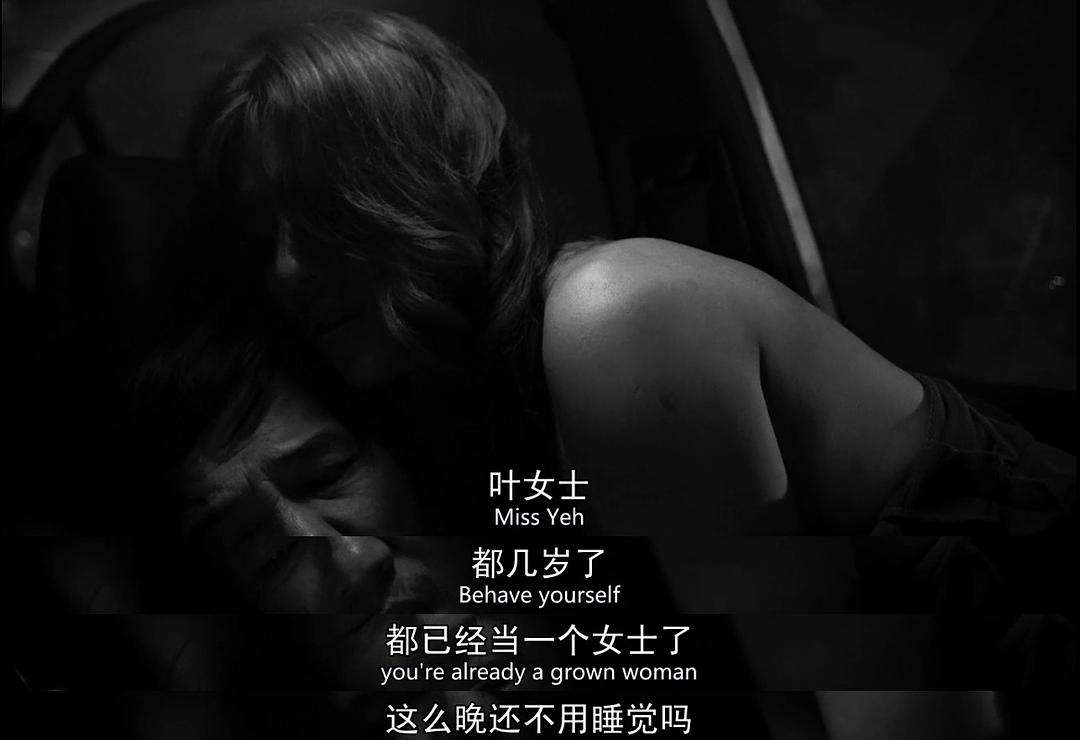

而他们的艳羡对象黄启文董事长,葛洛伯文创艺术中心的老板,对待他的情人可以呼之即来,招之即去,而在高委员、特助和副议长面前,则唯唯诺诺,唯命是从,堪称跪舔。这一边黄启文的年轻情人Gucci在奔驰车里和他鏖战正酣时,也可以尽情讥诮来电的叶女士——黄启文的旧情人。

而他们的艳羡对象黄启文董事长,葛洛伯文创艺术中心的老板,对待他的情人可以呼之即来,招之即去,而在高委员、特助和副议长面前,则唯唯诺诺,唯命是从,堪称跪舔。这一边黄启文的年轻情人Gucci在奔驰车里和他鏖战正酣时,也可以尽情讥诮来电的叶女士——黄启文的旧情人。

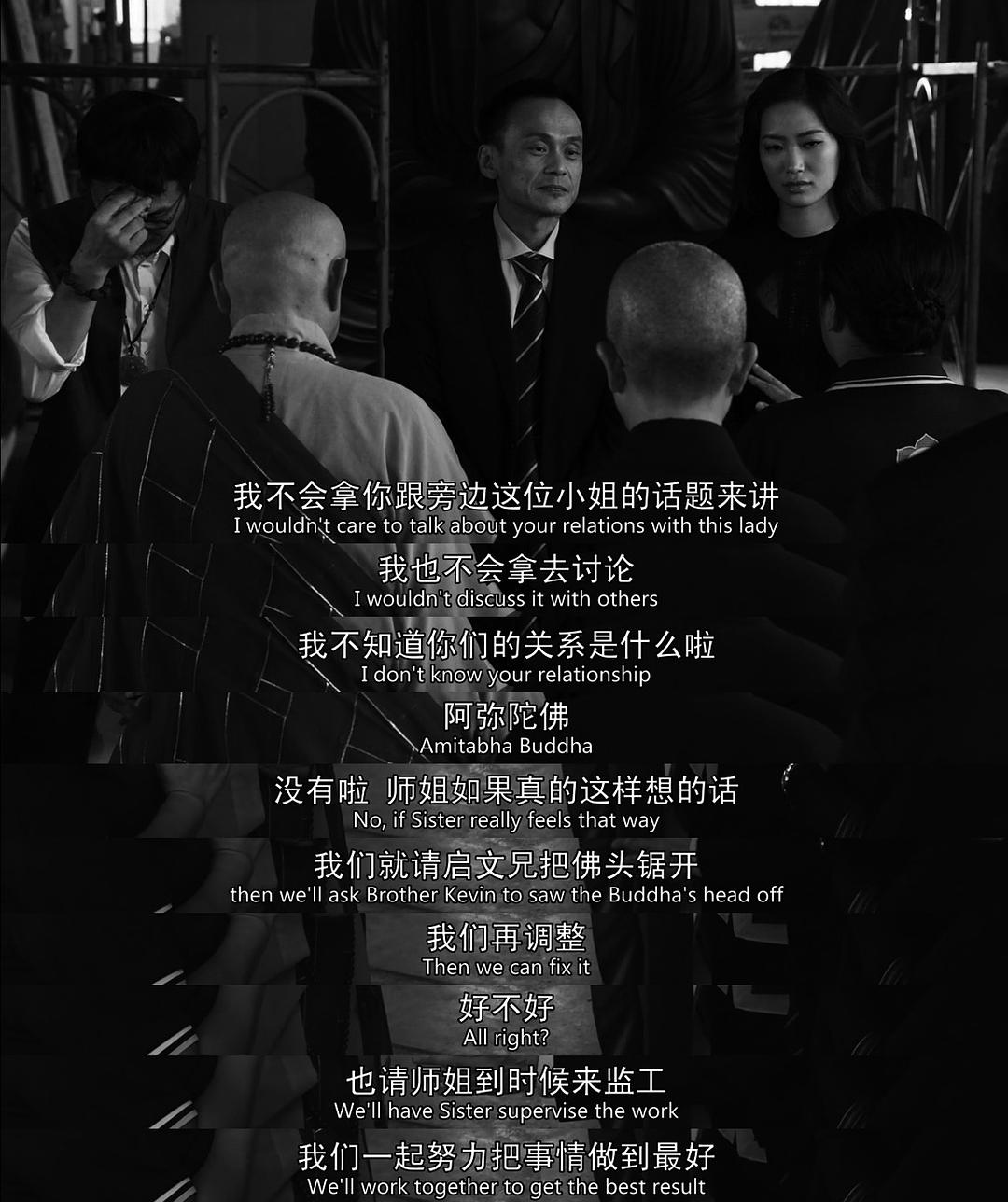

高委员能无所畏惧吗?并不能。请高僧来验收黄启文所做的大佛项目时,高僧的女弟子先是极力夸赞了一番,继而话锋一转说这个大佛的面相不够庄严。此时的高委员还在使用官场惯用的和稀泥技俩,想要为启文兄保全面子,也早日交差,毕竟自己也从中捞得了一些若有似无的好处。而当这位女弟子不痛不痒地点出但未道破高委员和旁边的助理瓦乐莉小姐的关系时,高委员立刻露出一副怂态,前后态度经历了U形大转弯,立马就要请这位女弟子来监工。

高委员能无所畏惧吗?并不能。请高僧来验收黄启文所做的大佛项目时,高僧的女弟子先是极力夸赞了一番,继而话锋一转说这个大佛的面相不够庄严。此时的高委员还在使用官场惯用的和稀泥技俩,想要为启文兄保全面子,也早日交差,毕竟自己也从中捞得了一些若有似无的好处。而当这位女弟子不痛不痒地点出但未道破高委员和旁边的助理瓦乐莉小姐的关系时,高委员立刻露出一副怂态,前后态度经历了U形大转弯,立马就要请这位女弟子来监工。

再回到底层生态链。释迦是一位整齐干净的流浪汉,他在整个影片中只有一句台词:“就到处逛一逛。”他每天都忙着的到处逛一逛,逛的地方比警察还大,逛得比村长还努力,但他再怎么逛,都只有肚财这唯一的一位朋友,他无法和外界产生一点联系。释迦是一个没有过去也没有未来的人,这听起来很荒诞,一个人怎么可能没有过去也没有未来呢?但这就是一种萍水相逢的状态,而且越来越成为常态。我们萍水相逢遇到的一些人不就是这样吗,他们和外界唯一的交汇点只有现在,现代社会的人们自顾尚且不暇,哪有闲余的触角去触碰别人的过去和未来。

再回到底层生态链。释迦是一位整齐干净的流浪汉,他在整个影片中只有一句台词:“就到处逛一逛。”他每天都忙着的到处逛一逛,逛的地方比警察还大,逛得比村长还努力,但他再怎么逛,都只有肚财这唯一的一位朋友,他无法和外界产生一点联系。释迦是一个没有过去也没有未来的人,这听起来很荒诞,一个人怎么可能没有过去也没有未来呢?但这就是一种萍水相逢的状态,而且越来越成为常态。我们萍水相逢遇到的一些人不就是这样吗,他们和外界唯一的交汇点只有现在,现代社会的人们自顾尚且不暇,哪有闲余的触角去触碰别人的过去和未来。

肚财在一次捡垃圾的过程中遇到了一位失志的人,他静坐在一座落寞的彩钢房里,即将消失在这个世界上。他和肚财、菜埔、释迦、土豆一样,都是生活中有困难的人。即便肚财想要对这位兄弟施以援手,他也有心无力,光是他自己的生活就已经花光了所有力气。当肚财捡垃圾的摩托车被警方扣留之后,警察让他“遇到了就认命吧”,他没有多余的愤怒,第一时间想到的就是要借用土豆仔的那台旧摩托车。像他们这样的人,是连常年没有人影、走极简风的蒋公庙的看门人逮着也要奚落一番的。正如导演闽南语的旁白所说的那样▼

肚财在一次捡垃圾的过程中遇到了一位失志的人,他静坐在一座落寞的彩钢房里,即将消失在这个世界上。他和肚财、菜埔、释迦、土豆一样,都是生活中有困难的人。即便肚财想要对这位兄弟施以援手,他也有心无力,光是他自己的生活就已经花光了所有力气。当肚财捡垃圾的摩托车被警方扣留之后,警察让他“遇到了就认命吧”,他没有多余的愤怒,第一时间想到的就是要借用土豆仔的那台旧摩托车。像他们这样的人,是连常年没有人影、走极简风的蒋公庙的看门人逮着也要奚落一番的。正如导演闽南语的旁白所说的那样▼

这个片子幽默吗?当然幽默。不过尽是讽刺的幽默、残酷的幽默和荒谬的幽默。

这个片子幽默吗?当然幽默。不过尽是讽刺的幽默、残酷的幽默和荒谬的幽默。

讽刺的幽默比比皆是。

黄启文的设定是留美艺术家,他开的佛像工厂叫做“葛洛伯文创公司”,葛洛伯即Globe之意,看似在全球布局,实则浪得虚名。“文创”也有在讽刺台湾的文创缺乏创意的现状:

那在台湾其实很早就开始谈文创这件事情,我不晓得大陆的状况,但是台湾的文创有些都是骗人的,比如说凤梨酥也可以做文创,那到底是文创在哪里?我可能比较了解。很多东西我都觉得这难道不是Copy别人的吗?为什么说文创?比如说古巴的革命英雄切格瓦拉的头像会印在T恤上面,台湾就把蒋介石的头像也印上去,然后做一些色彩反差,弄一些“达达”的概念,就说是文创。心里就想说这是人家老早就做过的东西,你还敢说是文创。我觉得文创的概念应该是“创造”,但很多时候事实上都是不然。  肚财去世后,菜埔决定好好处理一下屋顶漏雨的问题,于是去副议长服务处领取了一张选举过后废弃的广告海报,上面赫然画着副议长刘三城西装革履的人像,写着“一张票一世情”,于是,这副为人民服务的表情终于站上了为民挡风挡雨的第一线。

肚财去世后,菜埔决定好好处理一下屋顶漏雨的问题,于是去副议长服务处领取了一张选举过后废弃的广告海报,上面赫然画着副议长刘三城西装革履的人像,写着“一张票一世情”,于是,这副为人民服务的表情终于站上了为民挡风挡雨的第一线。

残酷的幽默就在于一点:当人物内心的欲望与身处的现实之间存在巨大反差时,光是把欲望说出来这个行为本身,在观者眼中就已经成为一个巨大的幽默了。

残酷的幽默就在于一点:当人物内心的欲望与身处的现实之间存在巨大反差时,光是把欲望说出来这个行为本身,在观者眼中就已经成为一个巨大的幽默了。

比如肚财和菜埔一起看色情杂志时的“真情流露”:这辈子有这个内裤可以咬,做人就值得了。一旁的菜埔悠悠说道:“不然我这件给你咬?”

再有,片中的上层社会人物都有英文名字,像黄启文英文名叫Kevin,菜埔幻想自己有一天有钱之后,也要让人家给自己起一个英文名字,肚财泼他冷水:人家有钱人在社会上混,那是三分靠作弊,七分靠背景,你呢,你后面有什么?菜埔一愣,随即说道:我后面有香蕉,凤梨,芭乐。

再有,片中的上层社会人物都有英文名字,像黄启文英文名叫Kevin,菜埔幻想自己有一天有钱之后,也要让人家给自己起一个英文名字,肚财泼他冷水:人家有钱人在社会上混,那是三分靠作弊,七分靠背景,你呢,你后面有什么?菜埔一愣,随即说道:我后面有香蕉,凤梨,芭乐。

荒谬的幽默在于期待的场景氛围和现实氛围的严重不匹配。

荒谬的幽默在于期待的场景氛围和现实氛围的严重不匹配。

例如本该庄严肃穆的葬礼,却找滥竽充数的乐手来壮场面,开头的菜埔就有这样的一个场景,他是不会打鼓的,只是来滥竽充数的。台湾的丧礼中是会有电影里的这种鼓号乐队,他们一般都有固定的配置,但有的东家希望场面浩大一点,于是渐渐发展出一种文化,闽南语叫作“塞子”,就是指“来充人数的”。这其实想来着实荒谬,但它真的来源于导演的真实生活经验。

肚财的葬礼上,遗像是用他被警察扣留时留下的录像截图,彼时的肚财被警察死死摁在地上,面目狰狞。他至死没有留下一张真正的照片。旁白说,那一天,台湾南部发生了两件大事,一件是护国法会,一件是肚财出殡。护国法会万众瞩目,肚财出殡的队伍只有菜埔、释迦、土豆,另加一名乐手。菜埔问土豆,难道没有别的照片了吗。土豆无奈且无赖的回答,让菜埔第一次大声讲了粗话,“干你娘,你说什么鬼话?”并紧追在土豆后面作势要打。这是菜埔在影片中第一次表现出愤怒。

肚财的葬礼上,遗像是用他被警察扣留时留下的录像截图,彼时的肚财被警察死死摁在地上,面目狰狞。他至死没有留下一张真正的照片。旁白说,那一天,台湾南部发生了两件大事,一件是护国法会,一件是肚财出殡。护国法会万众瞩目,肚财出殡的队伍只有菜埔、释迦、土豆,另加一名乐手。菜埔问土豆,难道没有别的照片了吗。土豆无奈且无赖的回答,让菜埔第一次大声讲了粗话,“干你娘,你说什么鬼话?”并紧追在土豆后面作势要打。这是菜埔在影片中第一次表现出愤怒。

接前话。前面说导演一直在让观众出戏,但到了影片后半部快要收尾时,肚财的葬礼之后,旁白就消失了。导演开始隐身,让观众不自觉地进入影片中。

接前话。前面说导演一直在让观众出戏,但到了影片后半部快要收尾时,肚财的葬礼之后,旁白就消失了。导演开始隐身,让观众不自觉地进入影片中。

片尾,在万众朝拜的护国法会上,大佛庄严地肃立在会场中央,俯视众生。就在诵经间隙,大佛中毫无征兆地传来一记记的闷响,全场错愕。直到屏幕熄灭,归于一片黑暗,那一记记的闷响还余声犹在。

此时大佛中叶女士、会场上的众生和戏外的观众俱被黑暗包围,共同浸入锲而不舍的敲击声中。于是除了冷眼旁观之外,我们和片中人物就有了更深一层的关联:我们都是大佛里的人。大佛可以被理解成一个庄严的表象,表象之下,不一定暗藏了多少令人惊愕的内在。也可以被理解为一个巨大的社会容器,每个人都被困在各自的位置上,在漆黑的佛肚里奔走无门,只能依靠顽强的生命力发出一记记的闷响。

菜埔穿过一件T恤,上面写着“预约人间净土”,我很喜欢这件T恤,可是人间真的有净土吗。

菜埔穿过一件T恤,上面写着“预约人间净土”,我很喜欢这件T恤,可是人间真的有净土吗。

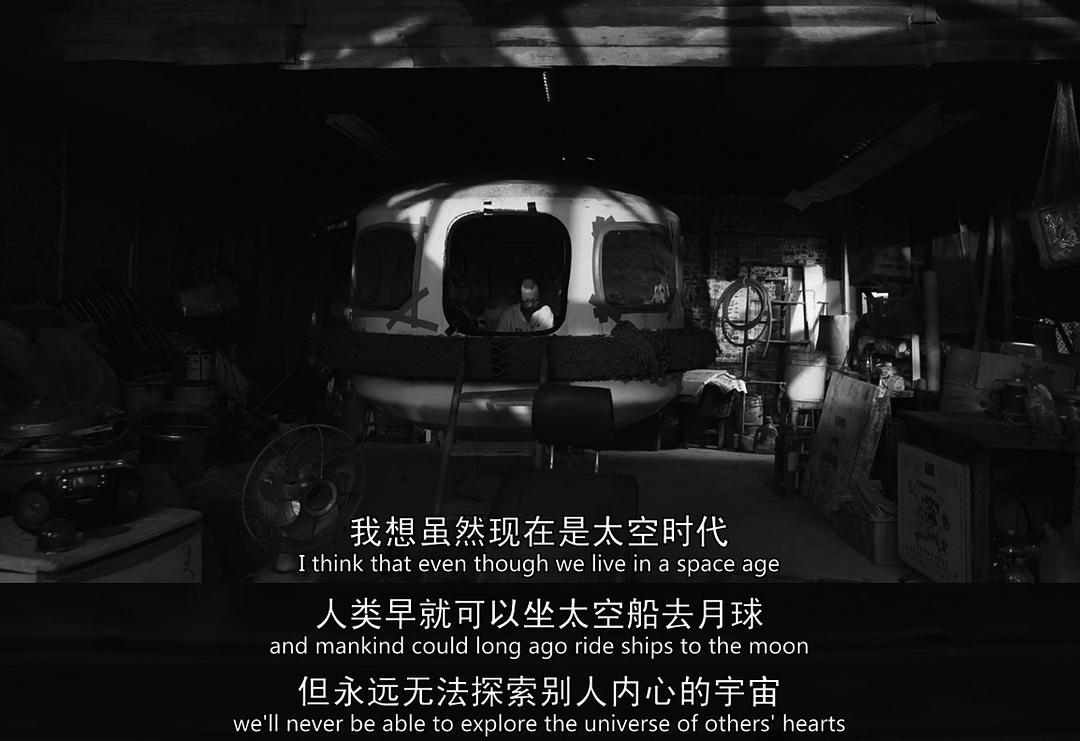

肚财死后,菜埔推开了肚财的家门,这是第一次有人进入肚财的家,并且没有经过他的同意。当菜埔坐在肚财的飞碟里,看到床铺四周全部都是肚财夹回来的娃娃,和杂志上剪下来的美女,他才发现自己对肚财原来如此陌生。

肚财死后,菜埔推开了肚财的家门,这是第一次有人进入肚财的家,并且没有经过他的同意。当菜埔坐在肚财的飞碟里,看到床铺四周全部都是肚财夹回来的娃娃,和杂志上剪下来的美女,他才发现自己对肚财原来如此陌生。

此时林生祥的配乐《飞碟》响起,飞碟在这里被赋予了内心宇宙的意义:即便现在的科技发达到可以随时探索外太空,但我们永远无法探索别人内心的宇宙。

此时林生祥的配乐《飞碟》响起,飞碟在这里被赋予了内心宇宙的意义:即便现在的科技发达到可以随时探索外太空,但我们永远无法探索别人内心的宇宙。

这让我想起前段时间,正午的一位年轻记者在参加了一场名校相亲会之后所感叹的那样:人和人之间能够达成理解才是真正的小概率事件。在碌碌生活中,我们和他人之间的关系就像上海的南京路和南京的上海路一样——什么关系都没有。

这让我想起前段时间,正午的一位年轻记者在参加了一场名校相亲会之后所感叹的那样:人和人之间能够达成理解才是真正的小概率事件。在碌碌生活中,我们和他人之间的关系就像上海的南京路和南京的上海路一样——什么关系都没有。

注:部分内容参考了导演的访谈,首发于公众号【收割白日梦】。

收割白日梦:shougebrm

收割白日梦:shougebrm