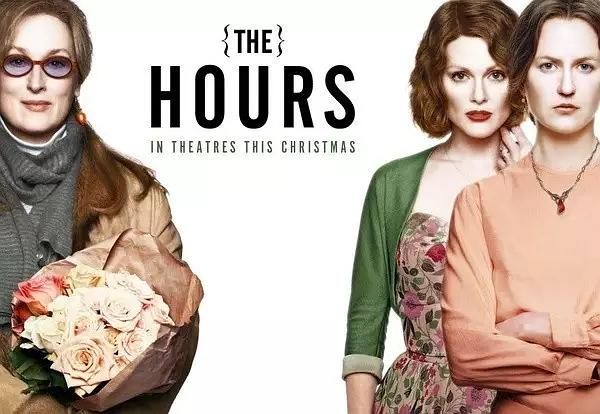

电影中的三人行 | 无从掩饰内心的寂静

《时时刻刻》(《The Hours》)的剧本改编自迈克尔·坎宁安(编剧之一)的同名小说,向弗吉尼亚·伍尔夫的意识流名作《达洛维夫人》致敬。

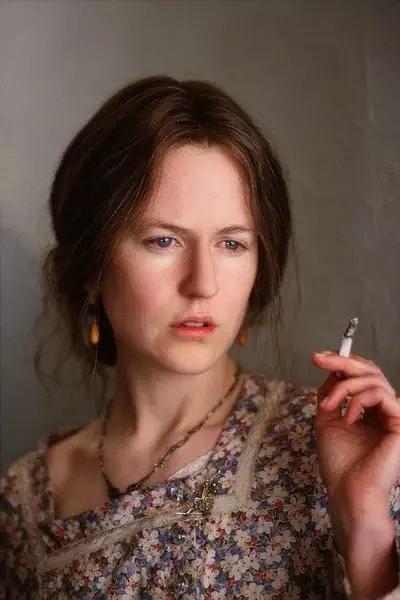

电影中的这三个女人由小说《达洛维夫人》联系在一起。1923年,弗吉尼亚·伍尔夫(妮可·基德曼饰演)被“囚禁”在英国里奇蒙乡野花园里,写作《达洛维夫人》;二战后1951年洛杉矶殷实的中产阶级家庭里,怀着二胎、一脸倦怠的萝拉·布朗(朱丽安·摩尔饰演)在床上翻看《达洛维夫人》;2001年的纽约,被好友天才作家理查德(艾德·哈里斯饰演)称为“达洛维夫人”的克拉丽丝·范恩(梅丽尔·斯特里普)要为理查德举办一个庆祝派对。

电影中的这三个女人由小说《达洛维夫人》联系在一起。1923年,弗吉尼亚·伍尔夫(妮可·基德曼饰演)被“囚禁”在英国里奇蒙乡野花园里,写作《达洛维夫人》;二战后1951年洛杉矶殷实的中产阶级家庭里,怀着二胎、一脸倦怠的萝拉·布朗(朱丽安·摩尔饰演)在床上翻看《达洛维夫人》;2001年的纽约,被好友天才作家理查德(艾德·哈里斯饰演)称为“达洛维夫人”的克拉丽丝·范恩(梅丽尔·斯特里普)要为理查德举办一个庆祝派对。

三个时空相隔的女人,有许多相似:她们都是具有诗人气质的女性,如伍尔夫所说“诗人的心禁锢在女人的身体内,谁又能说清它的焦灼和暴力”。她们不约而同感到了平静/完美生活的裂隙。

妮可·基德曼饰演的伍尔夫在她们的一天里,比她们早起的恋人、渴望掌控生活的象征物“花”(《达洛维夫人》的第一句“达洛维夫人说她自己去买花”,但只有范恩自己买成了花)、提前而至的来客、晚上的派对等现实世界的联结点,令三个时空形成向前奔流的演进而复沓的对照,像影片意识流的象征,那奔流不息的湍急的水流。更深层次地说,她们都在这一天听到了“真实”的声音,影片通过极度敏感的伍尔夫和理查德,这两位“诗人和先知”之口谈到一直听到的“声音”。生命真实性一度彰显,在死亡的威胁里,她们与自己的心赤膊相向,真正独自面对。

妮可·基德曼饰演的伍尔夫在她们的一天里,比她们早起的恋人、渴望掌控生活的象征物“花”(《达洛维夫人》的第一句“达洛维夫人说她自己去买花”,但只有范恩自己买成了花)、提前而至的来客、晚上的派对等现实世界的联结点,令三个时空形成向前奔流的演进而复沓的对照,像影片意识流的象征,那奔流不息的湍急的水流。更深层次地说,她们都在这一天听到了“真实”的声音,影片通过极度敏感的伍尔夫和理查德,这两位“诗人和先知”之口谈到一直听到的“声音”。生命真实性一度彰显,在死亡的威胁里,她们与自己的心赤膊相向,真正独自面对。

同性之吻

影片中的三个女人都有短暂的同性之吻。

伍尔夫与凡妮莎伍尔夫与姐姐凡妮莎的吻,一个神经异常的女巫式的作家对符合社会期待的姐姐的强吻,吁求同性的认可和扶助;萝拉·布朗与女邻居,在苦闷的家庭主妇生活里碰到生机勃勃的、乐观保守的邻居陷入困境,一个情不自禁的饱含安慰、艳羡、情欲、叛逃等复杂意味的吻,但吻后即被对方有意忘却;克拉丽丝·范恩与同性恋人,一个水到渠成的恋人间的吻,却因范恩的心不在焉,有所隐藏、未被加深。

伍尔夫与凡妮莎伍尔夫与姐姐凡妮莎的吻,一个神经异常的女巫式的作家对符合社会期待的姐姐的强吻,吁求同性的认可和扶助;萝拉·布朗与女邻居,在苦闷的家庭主妇生活里碰到生机勃勃的、乐观保守的邻居陷入困境,一个情不自禁的饱含安慰、艳羡、情欲、叛逃等复杂意味的吻,但吻后即被对方有意忘却;克拉丽丝·范恩与同性恋人,一个水到渠成的恋人间的吻,却因范恩的心不在焉,有所隐藏、未被加深。

吻的对象反映她们自身的定位,吻从压抑到自如,从被抗拒到成为恋人之间的行为,一步一步,女人之间的吻越来越不离经叛道了,逐渐挣脱观念和舆论的钳制,女人之间恋情终于得到社会的认可。

克拉丽丝·范恩与恋人但这层含义并非特别显豁,也并非仅仅是,令女主人公们通过吻来汲取女性力量,呼唤女性同盟。有同性恋情的伍尔夫在《达尔维夫人》里为达尔维夫人设计了少女时期,懵懂迷恋的对象女友莎利,“有时她却禁不住为女人的魅力所吸引,不是年轻姑娘,而是对她坦述自己落入的困境或干出的傻事的女人,她们经常这样做。究竟是出于同情,还是喜欢她们的美丽,还是因为自己年纪要大一些,还是一些偶然因素……都会确确实实地使她产生男人那样的感觉……”这段描述也可作为萝拉·布朗的自陈。

克拉丽丝·范恩与恋人但这层含义并非特别显豁,也并非仅仅是,令女主人公们通过吻来汲取女性力量,呼唤女性同盟。有同性恋情的伍尔夫在《达尔维夫人》里为达尔维夫人设计了少女时期,懵懂迷恋的对象女友莎利,“有时她却禁不住为女人的魅力所吸引,不是年轻姑娘,而是对她坦述自己落入的困境或干出的傻事的女人,她们经常这样做。究竟是出于同情,还是喜欢她们的美丽,还是因为自己年纪要大一些,还是一些偶然因素……都会确确实实地使她产生男人那样的感觉……”这段描述也可作为萝拉·布朗的自陈。

萝拉·布朗与女邻居这些吻像一个插曲,令我们看到了面目复杂的女性,对“每个人心中都有一座断背山”的戏言,是否可以说“每个人心中都有一条蕾丝边”?人性的复杂和幽深绝非几个名词的定义可以涵括,而时时刻刻的心念流动,又有多少芜杂暗黑的念头可以勇敢曝露在光天化日之下。那些致力于简化人性,安排阵营的人最无趣了,因此,伍尔夫写道“倘若两个女人之间的关系更复杂一些,该是多么有意思……女性之间的所有这类关系,都不免过于简单。人们忽略了那么多东西,未做尝试。”

萝拉·布朗与女邻居这些吻像一个插曲,令我们看到了面目复杂的女性,对“每个人心中都有一座断背山”的戏言,是否可以说“每个人心中都有一条蕾丝边”?人性的复杂和幽深绝非几个名词的定义可以涵括,而时时刻刻的心念流动,又有多少芜杂暗黑的念头可以勇敢曝露在光天化日之下。那些致力于简化人性,安排阵营的人最无趣了,因此,伍尔夫写道“倘若两个女人之间的关系更复杂一些,该是多么有意思……女性之间的所有这类关系,都不免过于简单。人们忽略了那么多东西,未做尝试。”

女人的出场,通过女性与女性之间的关系,女性与男性的关系以及自我的审视,烛照出真实。更为复杂的女性,复杂的奔流的情感,在这些吻制造的生活的裂隙里映照自身。

男人的出场

男人的出场

男人呢?女人处理的是与现实主义的关系,而不仅仅是男人和女人的关系。男人并不作为女人的伴侣这一固定角色而出场。“假使男性在文学中只能作为女性的恋人出场,从来都不是男人的朋友、士兵、思想家、空想家,那么莎士比亚戏剧中能为他们派定的角色只怕少得可怜,文学可就遭殃了!”伍尔夫如是说。伟大的心灵从来都是雌雄同体,女性化的男人,男性化的女人。在前两个时空里,男人都作为女人的丈夫出场,伍尔夫的丈夫同时是监护人,萝拉·布朗的二战幸存者丈夫,好比空心人,两个性别/心灵间缺乏平等的沟通与理解。

第三个时空,终于出现了理查德,克拉丽丝的灵魂伴侣,一个兼具女性气质的天才作家。艾德·哈里斯完美演绎了患病的脆弱和心智的清醒,天才心灵的猛烈碰撞和温柔的安息,一种暴裂的温柔,洞明母亲选择后的眼泪,意气风发的身姿,心思澄澈的交谈,最后在窗台潇洒的倾身一跃,一次极富忧郁诗意的自戕。

艾德·哈里斯饰演的理查德在21世纪克拉丽丝·范恩的故事里才打破夫妻的传统伦理关系,出现了蓝颜和女性恋人这两组新的亲密关系。这无疑令女性主义者振奋欢欣,女人终于不只是赢得了"一间属于自己的房间“,还将女性的困境原题通融了些许,拓宽了一条从家到外界社会的通道。我们认识女性,也不是扁平单一的,通过与之交往的男女,我们看到了更繁复多样的面向。

艾德·哈里斯饰演的理查德在21世纪克拉丽丝·范恩的故事里才打破夫妻的传统伦理关系,出现了蓝颜和女性恋人这两组新的亲密关系。这无疑令女性主义者振奋欢欣,女人终于不只是赢得了"一间属于自己的房间“,还将女性的困境原题通融了些许,拓宽了一条从家到外界社会的通道。我们认识女性,也不是扁平单一的,通过与之交往的男女,我们看到了更繁复多样的面向。

自由的迷思

女人的圈子网络便由她们同女性——影片中的仆人、邻居、姐姐、爱人、女儿等,同男性——影片中的丈夫、医生、灵魂伴侣、故交等的关系中显现自身。然而她,终须揽镜自照的勇气、层层叩问的决心,才能发现生活的“囚禁与逃离”,这是对自由的迷思。

伍尔夫,乡野美丽宁和的花园对于一颗狂放的心来说,是一种囚禁。她以死来叛逃,却在给丈夫的遗言里留下愧疚的文字“我一生幸福是你赋予给我”“我不能拖累你”; 萝拉·布朗,强打精神的家庭主妇,无从掩饰的倦怠与沮丧,囚禁于生活理直气壮的既定安排,在死别与生离之间,她选择了生离,她别无选择。她们从不肯生活在虚幻中,但自由的空气又是如此稀有和可贵,终其一生要付出惨重的代价。萝拉·布朗追求自由的代价是成为孩子口中的“怪物”,孑然一身、不被原谅、无从依傍;时代到了21世纪,已充分具备个人自由的土壤,克拉丽丝·范恩,一名独立女性,拥有编辑的工作、同性恋人,精神伴侣的男性至交,一个长大成人的孩子。然而理查德说她,“达洛维夫人,总是举办派对,掩饰心里的寂静”,她反而到了冲破监禁的空地里,自我囚禁起来,逃避自由。无从抵御“一个完美的女主人”的嘲讽,因为内心细小的声音“你的生命微不足道。你,微不足道”。而这是独立女性在新时代的谜题——如何冲破自身的茧,与真实的生活相处。

伍尔夫,乡野美丽宁和的花园对于一颗狂放的心来说,是一种囚禁。她以死来叛逃,却在给丈夫的遗言里留下愧疚的文字“我一生幸福是你赋予给我”“我不能拖累你”; 萝拉·布朗,强打精神的家庭主妇,无从掩饰的倦怠与沮丧,囚禁于生活理直气壮的既定安排,在死别与生离之间,她选择了生离,她别无选择。她们从不肯生活在虚幻中,但自由的空气又是如此稀有和可贵,终其一生要付出惨重的代价。萝拉·布朗追求自由的代价是成为孩子口中的“怪物”,孑然一身、不被原谅、无从依傍;时代到了21世纪,已充分具备个人自由的土壤,克拉丽丝·范恩,一名独立女性,拥有编辑的工作、同性恋人,精神伴侣的男性至交,一个长大成人的孩子。然而理查德说她,“达洛维夫人,总是举办派对,掩饰心里的寂静”,她反而到了冲破监禁的空地里,自我囚禁起来,逃避自由。无从抵御“一个完美的女主人”的嘲讽,因为内心细小的声音“你的生命微不足道。你,微不足道”。而这是独立女性在新时代的谜题——如何冲破自身的茧,与真实的生活相处。

在时间里叩问生活的真实

在时间里叩问生活的真实

我们害怕时间如水流般的奔流不息,我们害怕疾病、衰老,死亡的阴影如附骨之疽令人阴寒。人生涉及的三个面向,过去、当下、未来,过去无法淹留,未来却在窥探我们,对未来的恐惧预感左右着当下。

“她惧怕时间本身,并且,好像是刻在毫无感觉的石头上的日晷,她从布鲁顿夫人的脸上可以看到生命如何在衰退;她的那份生命如何年复一年地被片片切掉,剩下的空间里能够伸展的余地是那么小,已不再像年轻时那样能够去吸收生存中的色彩、刺激和音调。”(伍尔夫《达洛维夫人》)

弗吉尼亚·伍尔夫本尊而时间怎么给我们现实感,它会像是X光片般洞彻了然,像闪电般制造惊心动魄吗?难道我们不曾在现实中行走,竟是在虚幻的惯性中举步?何谓“现实”?

弗吉尼亚·伍尔夫本尊而时间怎么给我们现实感,它会像是X光片般洞彻了然,像闪电般制造惊心动魄吗?难道我们不曾在现实中行走,竟是在虚幻的惯性中举步?何谓“现实”?

它似乎是不确定的靠不住的事情,需要捕捉,伍尔夫给出了两个绝妙的譬喻“它是岁月的蝉蜕给丢入树篱后留存下的东西;他是时光流逝,爱过又恨过后遗下的一点念想。”作家的任务就是发现、搜集、向其他人传达现实。伍尔夫关注生命中的时刻,为她的人物挖出美丽的洞穴,将人性、幽默、深度,在当前的一刻曝露在光天化日之下。

在伍尔夫时代,她提出了革命意义的一点是,文学写作的真实已经从古典主义到了现代主义,这个时代,关注生活、留意人性,而不是像古典主义作家那样过分强调事物的细节,在描述时遮掩和攀附。

而电影里的另一个作家理查德,剧本设计的男版的伍尔夫,提出了对真实摹写的疑问。“我把一切写下来,这一时刻发生的一切,世界上的一切,一切混合在一起。但是我失败了。我无法将真实还原。我们想拥有一切。”打捞真实让人无力,真实的无法复原和重现,那么变形的往昔生活对于个体有何意义?这是对伍尔夫遥隔茫茫时空的诘问。

作家捕捉真实、打捞真实,这“真实”在世间如此捉摸不定,所以可供人逃避和休憩,像阿Q的精神安慰法。我们充其量最先便是不逃避生活吧,不自欺欺人吧,挣脱美好的安逸的幻觉,像个怕黑的孩子,从棉被里探出头睁开眼,望向茫茫黑夜。

你怎么定义你的生活,就是怎么定义自己。而对抗汹涌而来的卑微感,“你的生命微不道。你,微不足道”时,有几句箴言(ji tang)在影片最后给出:

你得认真地面对人生,了解人生的本质,真正地热爱生命,才会舍得放下。逃避生命永远得不到平静,人必须真实地活着。

我们谈了很多虚头巴脑的大字眼,而生命不息,终须步履不停,无论是女人还是男人。