什么是颜色?

颜色是否是一种物质?如果是,为什么每种物质上都有这种物质。如果不是,那是什么。

如果是说不同的物质能够吸收(或者折射)不同的光。而光只是一种介质,并且能在大脑中映射出不同的颜色。那么,1. 物体上能够吸收(或者折射)光的物质是什么?是光照射到物质的分子时被改变了?还是光照射到物质的原子时被改变了?还是怎么着被改变了?2. 为什么不同的光能够在大脑中形成不同的「颜色」这种概念?忽然对颜色很恐惧,不知道这是什么玩意儿!

首先颜色不是一种物质,你把颜色和光弄混了。颜色是一种感觉,光是一种物质(电磁波)。

简单来说,你在不同的环境下,会把粉红、乳白色、浅灰色的光称为白色。但是实际上它们从光学意义上来说是完全不同的。

撇开颜色不谈,先说一下背后的物理学基础。

1、并不是所有物质都是有颜色的,比如说夸克,一说因为夸克的尺度小于可见光的波长,但我不太确定这个理由是否充分。一个物体的颜色本质上是一个函数:一个对于可见光波长范围内电磁波的吸收以及反射的程度 关于 电磁波长的函数。即自变量是电磁波长,因变量是对于此种电磁波反射和吸收的程度。所以,说一个杯子是红色的,其实并不是说在任何情况下它都会反射出红光,如果没有红色的入射光要怎么办?在十分暗的情况下,它体现出来的就是黑色。我们一般用在日光下物体反射的光来作为它的颜色。因为我们希望颜色是一个物体的固定属性,而不要跟着输入光的变化而变化,所以即便在黑暗中,我们依然会说,这个杯子是红色的。(难道晚上关了灯之后就只剩下黑色的杯子了?难道放在柜子里的衣服都是黑色的衣服?这才是荒谬的。)选定日光下的颜色作为一个物体的颜色是因为我们可以认为日光包含了一切波长的可见光,所以从日光下物体的颜色就反应出了它对所有可见光波的吸收和反射程度。(当然太阳光谱仍然不是真正连续的)

2、光是一种电磁波,其作用是在电子之间传递力/能量。一般来说我们看到的可见光都是电子跃迁产生的。由于不同原子/分子的轨道是不同的,一般来说电子只会在特定的轨道之间跃迁。从低轨道跃迁到高轨道需要吸收能量,而一般来说只能吸收光子,但是由于光子只能整个地吸收,所以只有特定波长的光能被吸收。这便是物质为什么会吸收特定的光的原因。而从高轨道跃迁到低轨道的时候要释放能量,这个能量就是光,而由于轨道差是固定的,所以每种物质有固定的吸收光谱。

3、一个物体的反射的光就是所谓的它的颜色,而这实际上是和它吸收什么光有关的。当然这里的颜色和感觉意义上的颜色还是不同的存在方式,这里的颜色指这种物质的性质,而感觉上的颜色的本质是一种神经电流。对于透明的物体,能穿过这个物体光则成为了这个透明物体的颜色。以叶子为例,叶绿素吸收红光和紫光为主(因为这些频率的光和叶绿素中电子的轨道能差相吻合),所以反射出来的是蓝光和绿光。以绿光为主。[这里感觉有一些不对劲,求物理学大牛解答,我不知道应该如何把这个东西和电子跃迁联系起来,以及我也不知道应该如何解释可见光可以无障碍地穿透某些晶体,比如石英晶体]

4、我不确定不能吸收的光是不是就一定会被反射,毕竟光同时具有波动性和粒子性,或许是其波动性让它能被反射的。如果是的话,那么那些它不能吸收的光正是它反射的光。

5、个人关于吸收的一些猜测:一般来说分子的轨道是比较丰富的,可能一个电子吸收了某个特定频率的光子之后,从轨道A之间跃迁到了轨道D,此时电子处于激发态,而中间还有BC轨道,但是在跃迁回来的时候,电子不是直接跃迁会A然后释放一个同样的光子,而是分两次或者三次跃迁,这样每次跃迁产生的电磁波频率都低于可见光频率,所以就相当于是可见光被吸收了。当然,在这种情况下,对于不吸收就会有另外一种可能的解释(虽然我极度怀疑这个解释是错的):虽然电子在较低的A轨道上吸收了特定波长的光子,然后跃迁到了B轨道上并呈现为激发态,但是由于B轨道上的电子一般都是直接跃迁回A轨道然后释放一个相同波长的光子,所以对外显示为不吸收。

至于颜色,颜色是一种感觉,即一种神经电信号,产生这种感觉的整个过程如下:

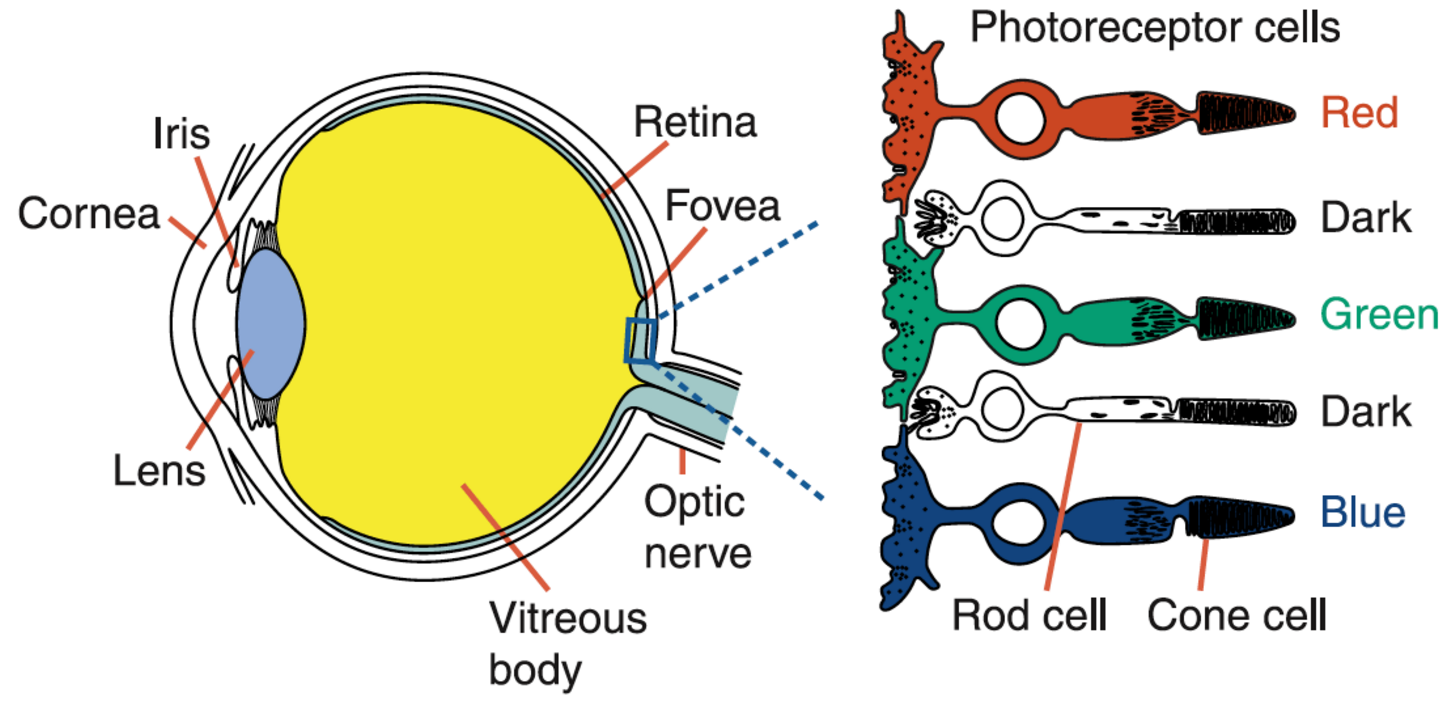

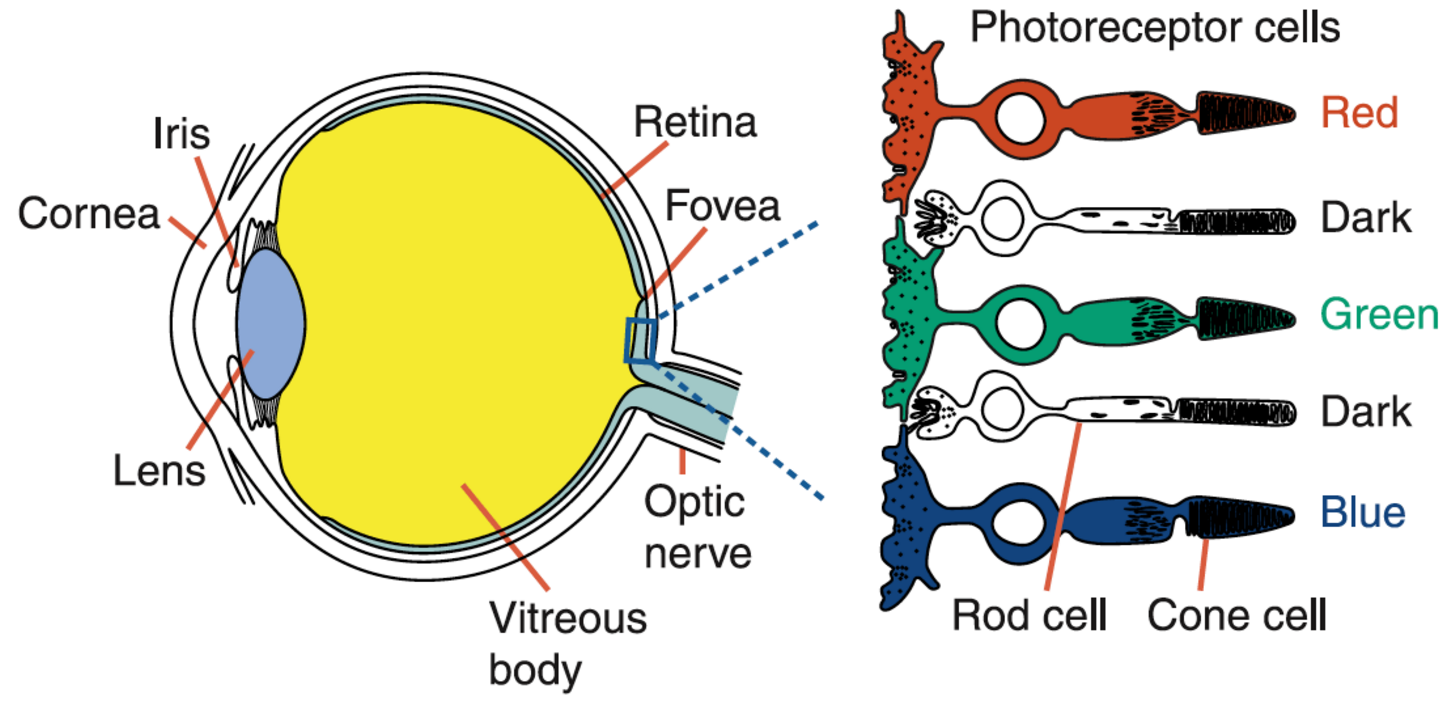

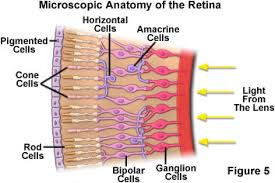

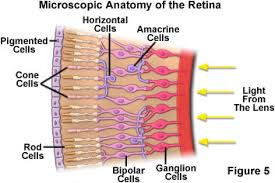

1、我们的眼睛,具体来说是眼睛中的视网膜,接收透过由“镜头”,即角膜、晶状体和玻璃体,矫正的光。然后产生神经电信号。这里有一点要注意:视网膜成像是颠倒的,即上面的光会到达视网膜的下方,而下面的光会到达视网膜的上方。但这并没有太大关系,因为人的视觉是从出生后接受到光刺激才开始形成的,所以我们的大脑在一步步地将视觉空间和触觉空间调配至一致,视觉的发育在出生后六个月才达到一个比较好的水平,而到五岁的时候才和成人相当,这便是为什么幼儿读本的字特别大的原因,此外他们辨色的能力也不好。

2、视网膜里面有三种锥细胞,每一种视锥细胞含有一种感光色素,分别对蓝光、绿光和红光敏感。视锥细胞仅在非常亮的光线下工作,并对高照度敏感。所以在非常暗的情况下,虽然你能分清物体的轮廓,但是你看不到物体的颜色差别。此时一切都是黑白灰的,因为视锥细胞没有工作。没记错的话好像一开始婴儿是不太能区分蓝绿的。好像是因为感觉蓝色的视锥细胞发育比较晚。

2.5 我们形成颜色的概念最终还是视神经中枢的功劳,视网膜和视锥细胞只是将光转变成了神经电信号而已。换而言之,即便没有光,只要有合适的神经电信号刺激视觉中枢,我们也会感觉到光。比如说这个问题中提到的现象: http://www.zhihu.com/question/20154538/answer/14167880

3、判断颜色是一个极其复杂的事情,就像判断音高一样,响度类似光强,而音高类似于频率。(别忘了声音也是可以多频率叠加在一起的,乐器在发声的时候的音色,正是因为乐器除了一个主音之外还会有几个泛音,而泛音强度的不同就称为了一个总体感觉上的音色)。所以拿声音和颜色来类比还算是比较靠谱的。

首先说绝对音感。绝对音感是很少有的特质,听到声音的时候就知道它的音名相当于就知道它的波长。类似地我们可以定义一个更为少有的特质:绝对色感,看到光线的时候就知道它的波长。但是由于颜色比声音更为复杂,所以绝对色感更像是一个不可能的能力。那么问题来了,对于大多数没有绝对音感的人来说,我们虽然不能听出一个音的音名,但是为什么我们还是能够听到旋律呢?因为我们听到的是一堆音符,它们是不同的,所以我们可以根据它们的走向而获得旋律,旋律是相对的东西,而不是绝对的,我们可以把一个旋律从a小调移植到d小调上,并且给人的感觉相差并不大。颜色同理,我认为感觉上的颜色也是一种相对的东西,而且这种相对性是必须培养出来的一个能力,因为我们在不同的光照环境下都要认出同一个物体,所以我们的大脑需要进行自动的匹配和调节,就像我们不希望一段旋律仅仅是因为升了两三度就认不出来了那样。拍过照片的人都知道白平衡这种东西,白平衡就相当于这两三度的差别,在各自的白平衡下,我们给物体的色名是一致的,但是如果我们将两幅同样的,仅仅是在白平衡上有差别的照片拿出来进行对比的时候,我们就会说:“你看,这张的墙壁/脸/白一点,这个黄一点”或者“这张的天空蓝一点”。

但是,这种改变并不是无限制地,将一首曲子在低音区演奏和在高音区演奏,即便旋律一样,给人的感觉还是会有很大不同的。所以在光线过量或者过暗,又或者是颜色偏得太严重的时候,我们还是会有感觉。但我们依旧会去修正它,就像我们不会因为红光照在白色的墙壁上或者是蓝光照在白色的墙壁上就说墙壁是红的或者蓝色,我们还是会将其称为白色的墙壁。因为我们在试图定义一个物体的颜色的时候,并不是根据它事实上反射的光来定义,而是根据它在日光下反射的光来定义。

4、关于划分颜色

颜色的划分本质上是一件不可能的事情。因为,光是连续的,每一种特定波长的光都是一种颜色。当然人没有那么好的划分能力,但是人能区别的颜色还是很多的。至少在电脑的rgb中,任意值相差10或者以上的颜色放在一起我们是能区分开来的(前提是你的显示器足够好)。而在光谱上的颜色人能区别开来的就不下150种。要给这150种一一命名么?而且问题在于,我们会遇到这样尴尬的情况:比如说我们在进行四舍五入的时候,会把4.51和5.49同归于5,而将5.52和6.37同归于6,但是,明明5.49和5.52相隔才比较近啊,它们两个放在一起我们才会无法区分吧!就像可见光的波长是380~780nm,而人可以区分3nm的波长,所以我们会认为450和453是不同的,但是可能会认为450和451是相同的,452和453是相同的,那么451.5应该归于哪一类呢?那么无论我怎么分类,都会出现上面那样尴尬的场面,就像是即便有绝对音准的人也区别不了262Hz和261.9Hz的声音那样。

所以颜色的划分必定是一个粗糙的划分,并且是根据视觉修正过之后的划分,我们将日光下表现出相同或者相似颜色的物体归为同色的,而将明显有对比色差异的归为异色的,但是我们无法具体地将某一种处于中间地带的颜色归为某一类,当然我们可以选择开辟一个新的类别,就像是在红色和黄色之间开辟橙色,在蓝色和绿色之间开辟青色那样,但是一种开辟新类别也是无休止的,总之我们觉得够用就好了。

5、色觉的形成

太阳辐射的电磁波中,可见光所占比例是最大的,而能看到更多的颜色有进化学意义上的优势,所以人类有现在这样的色觉。

光是作为量子化的能量被基态或者亚稳态的电子吸收,电子吸收能量后跃迁随之再回到基态或亚稳态,就会形成光。

至于为什么不同的光在大脑中会显示不同的颜色 我猜想是因为不同的光波长不同 从而不同的感受色彩的细胞吸收光之后活性不同 比如说有细胞对红光的波长特别敏感 如果有红光 该细胞就会活跃 放出某种电刺激通过神经元传输到大脑响应部位。 然后大脑再处理这些数据 变成我们的感知。

TO:光的反射如何实现?

光的反射是因为吸收光子的电子跃迁之后又迅速返回基态,释放出的能量与原来光子射入的能量相等。大致是这样的。 不反射能量的被称作黑体,即所有能量都被电子吸收使之运动加剧,这是一种理想化的模型。 现实世界中所有物质都会或多或少反射一部分能量,这部分能量需要“恰好”等于电子跃迁的能量。 反射的特定波长的能量就形成了人所看到的颜色。 而如果光子的能量并不“恰好”等于跃迁的能量,那么就会转换为微观粒子的热运动、或者如玻璃等稳定的粒子就会直接透过。

TO:有一个问题,如果A物质完全不能吸收频率为f的光,那么光是不是会直接穿过A物质?

会透过或者加热物体。如果某一共振频率电子吸收的能量饱和,那么这个频率剩余的光子相应的就成为了非共振频率的光子。 要么与其他微观粒子作用产生热运动,要么透射过去。

TO:那光在介质中减速是为什么?

以及,比如一块玻璃,为什么除了透射之外也会反射部分光?

光在介质中的减速呢,主要是因为光子在介质中并非走的是“直线”;而会因为各种作用(比如康普顿效应,这里不具体讲了)而改变。而由于物质微观粒子均匀分布,所以经过一系列光子的碰撞,宏观上显示的还是一条直线。

玻璃投射是因为大部分的光子不在共振频率,反射是因为少部分的光子在共振频率。

其实,我们生活中所说的颜色和天体物理中光谱中可见光的颜色并不是严格对等的。实际上,存在两种颜色的定义:

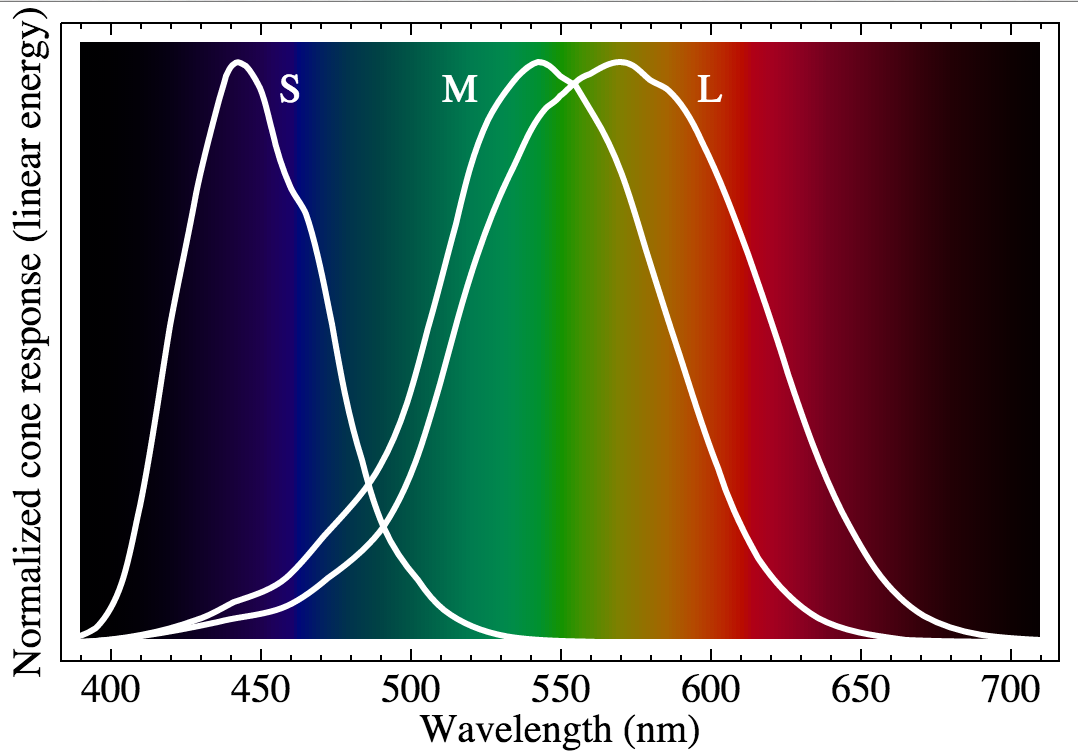

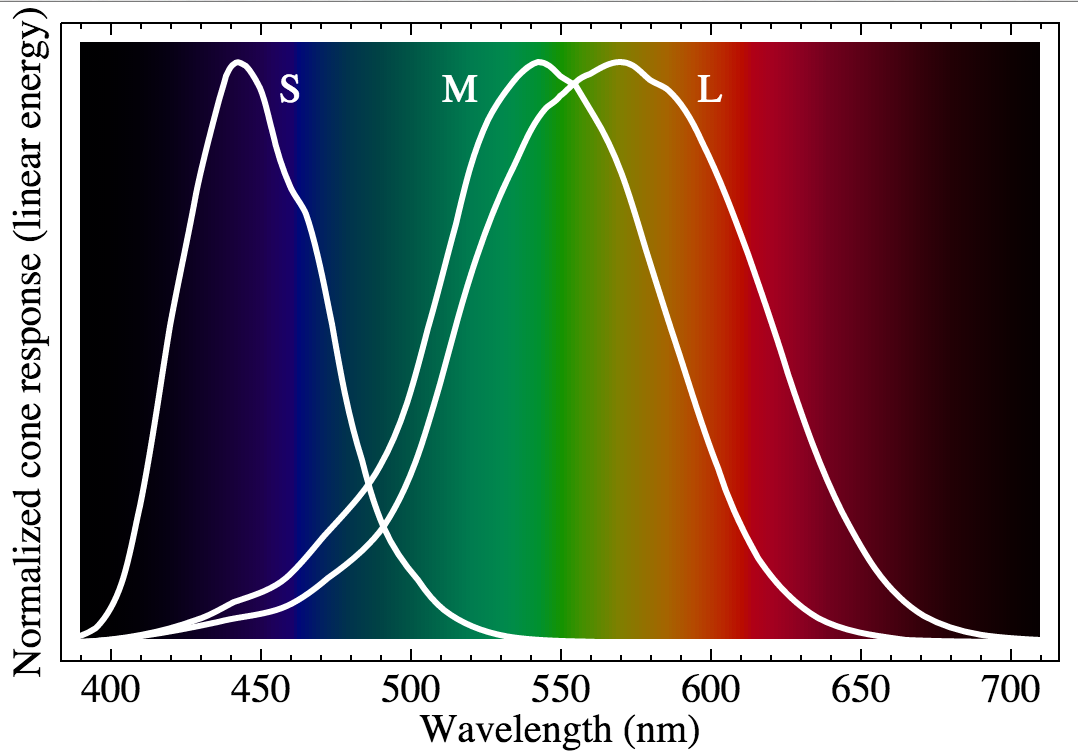

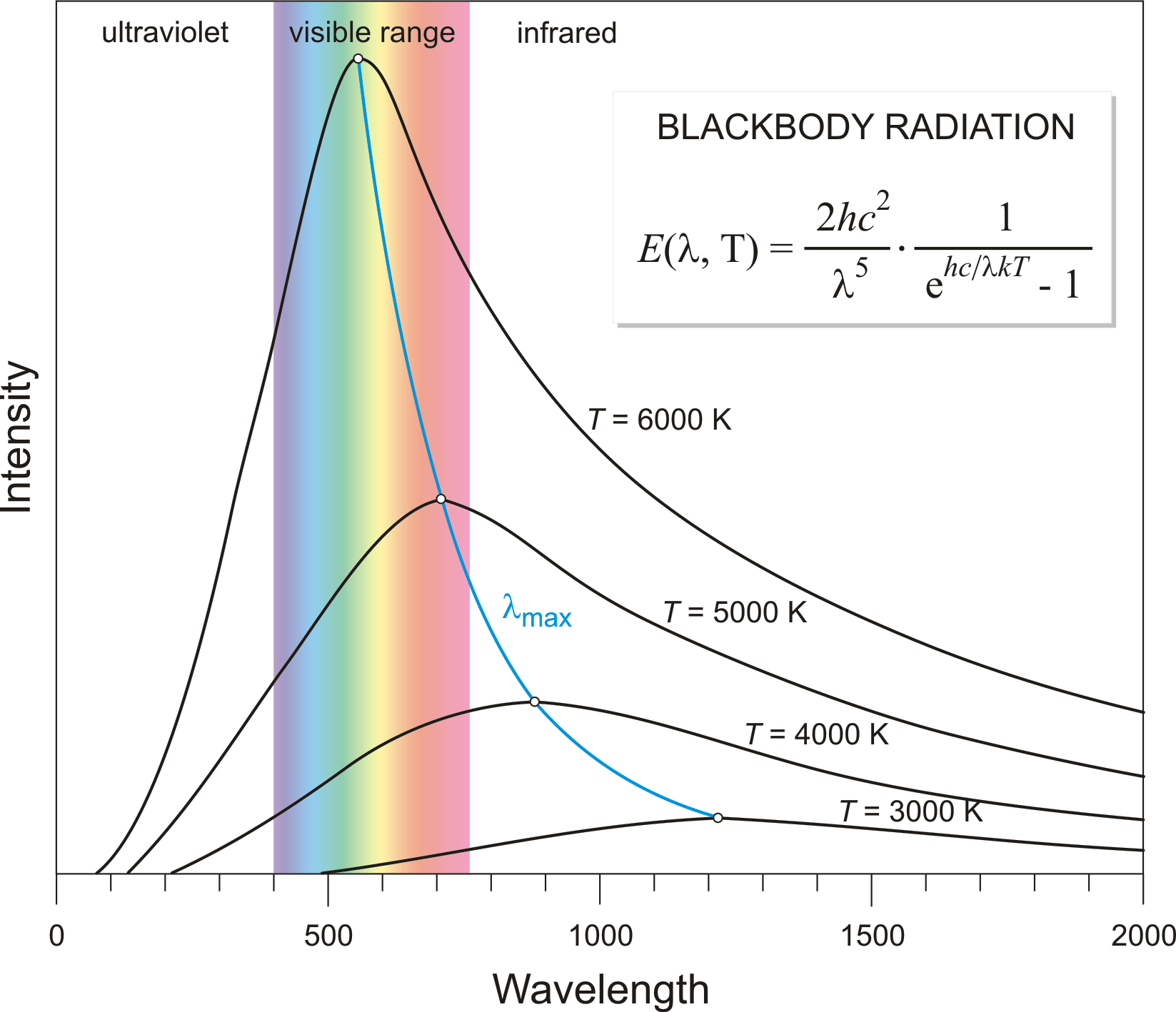

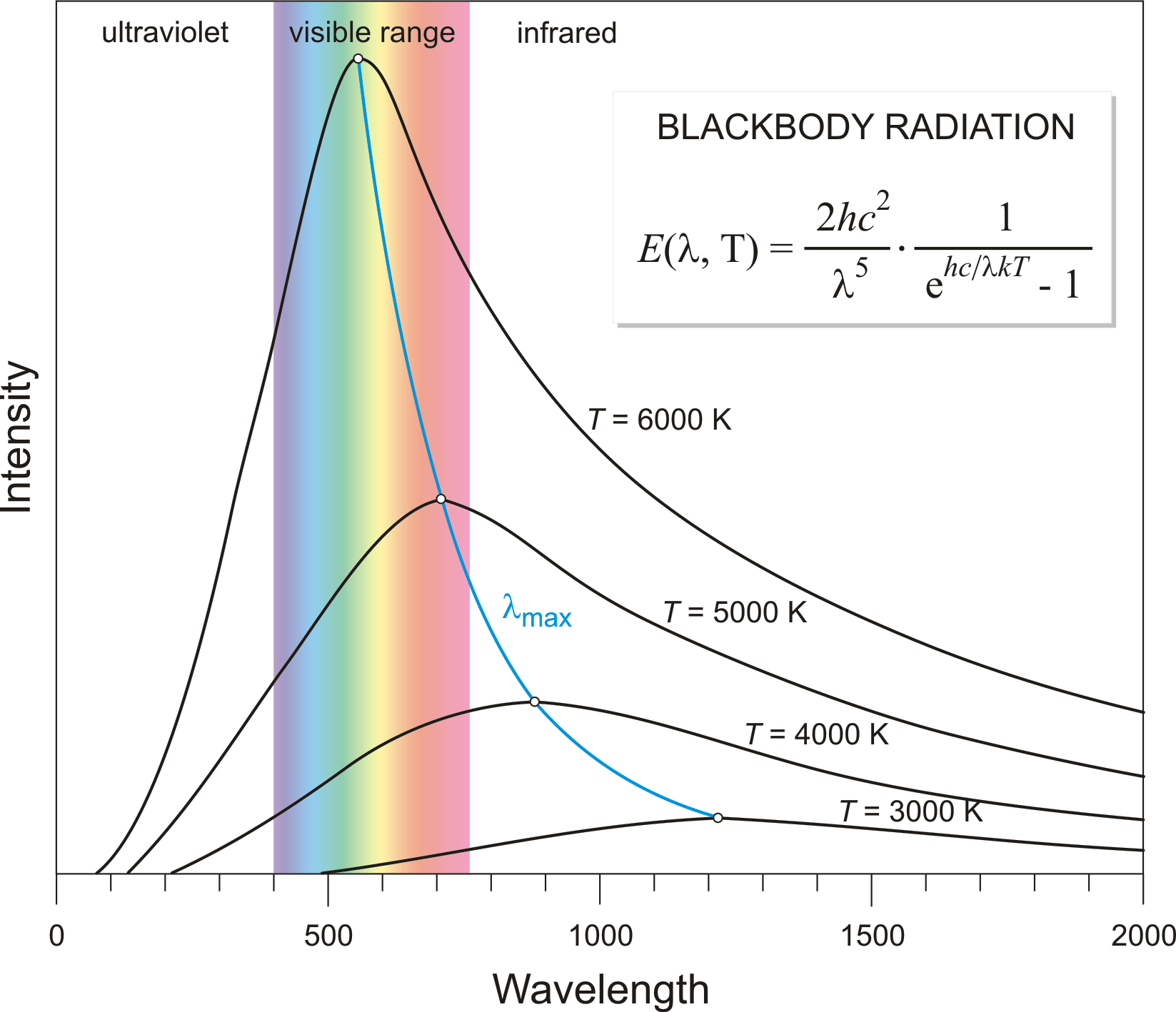

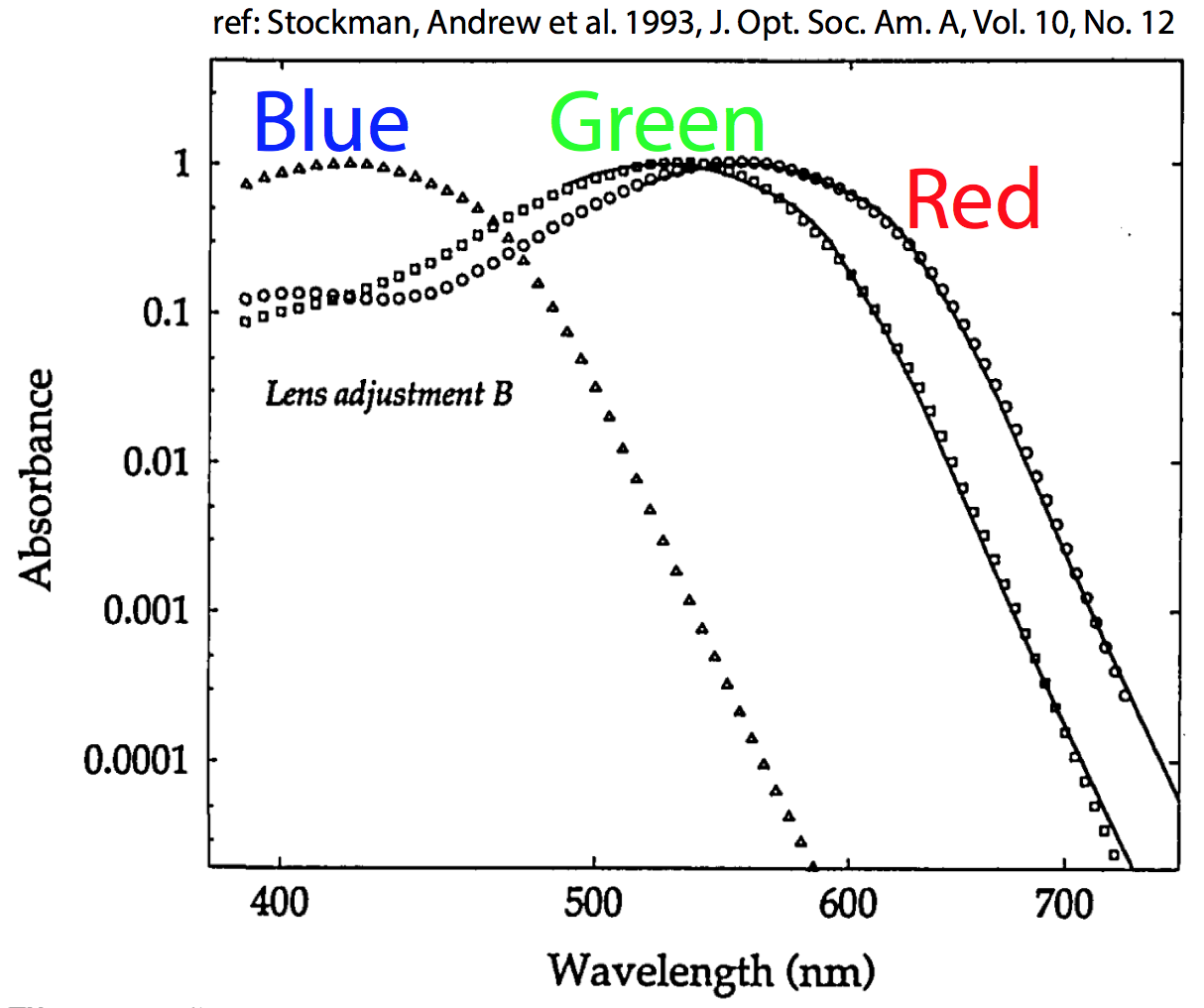

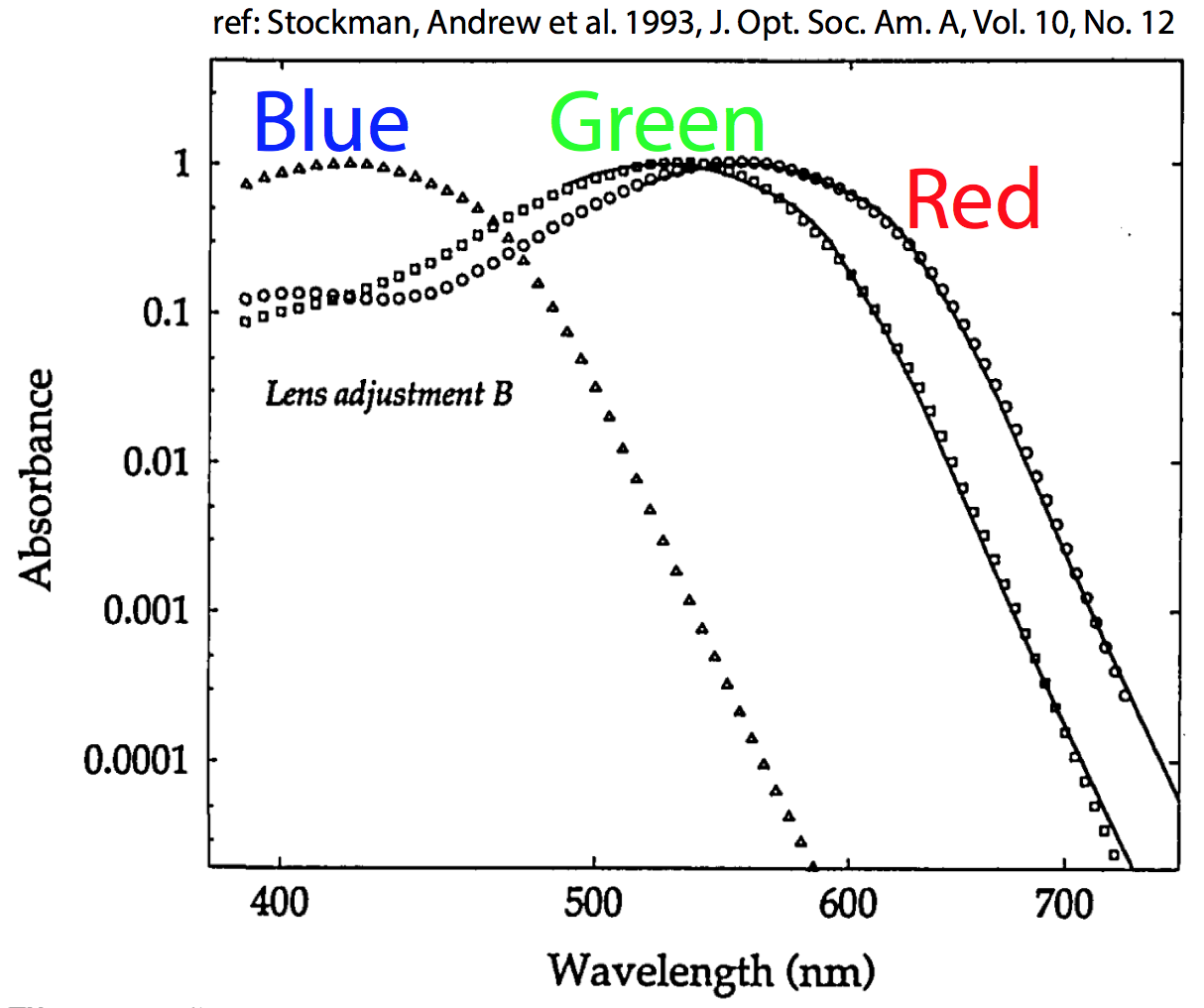

自然界中的颜色:单色:严格对应波长,实际上所谓的不同的颜色就是可见光电磁波的不同波长(或者能量不同)的光子。比如波长为550nm的光子、波长为700 nm的光子...混合色:不同光子的混合结果,实际上是一个希尔伯特空间…… 可以是离散的,也可以是连续的,比如:1万个350nm的光子和3万个600nm的光子再加5千个800nm的光子混合成的颜色,就是离散的;再比如温度为8000 K的黑体的颜色,就是连续的,因为这个黑体会发出各个波长的光子,他们强度分布可以用普朗克公式来表示。人眼感知的颜色下图显示了人眼对整个可见光谱的感知。因为人眼视网膜上,主要负责感知色彩的视锥细胞对不同波长的光子的感知并不相同,存在一个相应的范围。如下图(自 http://CUDO.jp),

而人眼对不同波长的感知能力可以用下图中的白色曲线来表示。白线对应的值越高,表示人眼对此波段的光子的感知越灵敏。人眼把S那条线感受到的光子都认知为蓝色、把M那天线的认知为绿色、把L那天线对应的认知为红色。

而人眼对不同波长的感知能力可以用下图中的白色曲线来表示。白线对应的值越高,表示人眼对此波段的光子的感知越灵敏。人眼把S那条线感受到的光子都认知为蓝色、把M那天线的认知为绿色、把L那天线对应的认知为红色。

(图片来自 wikipedia)

(图片来自 wikipedia)

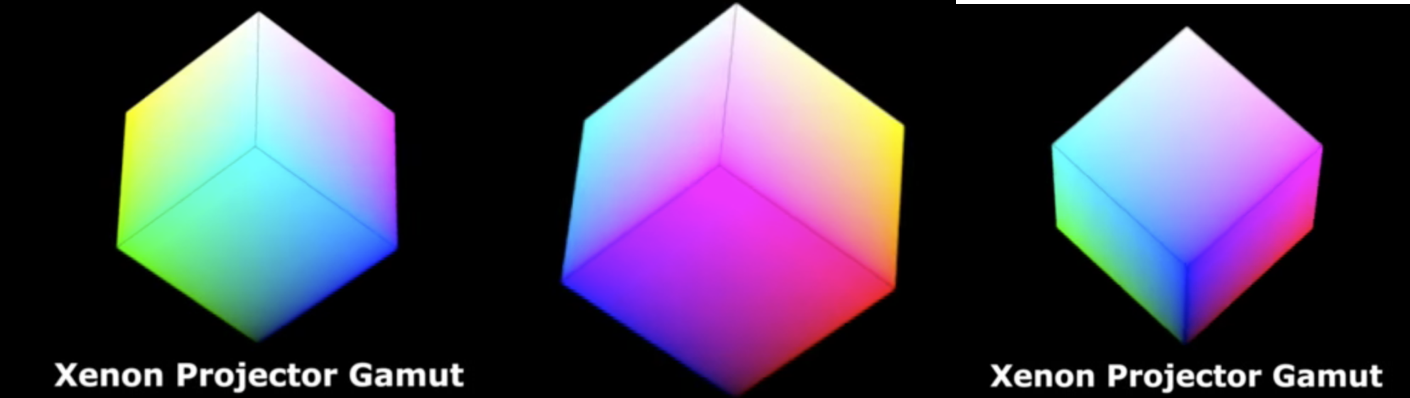

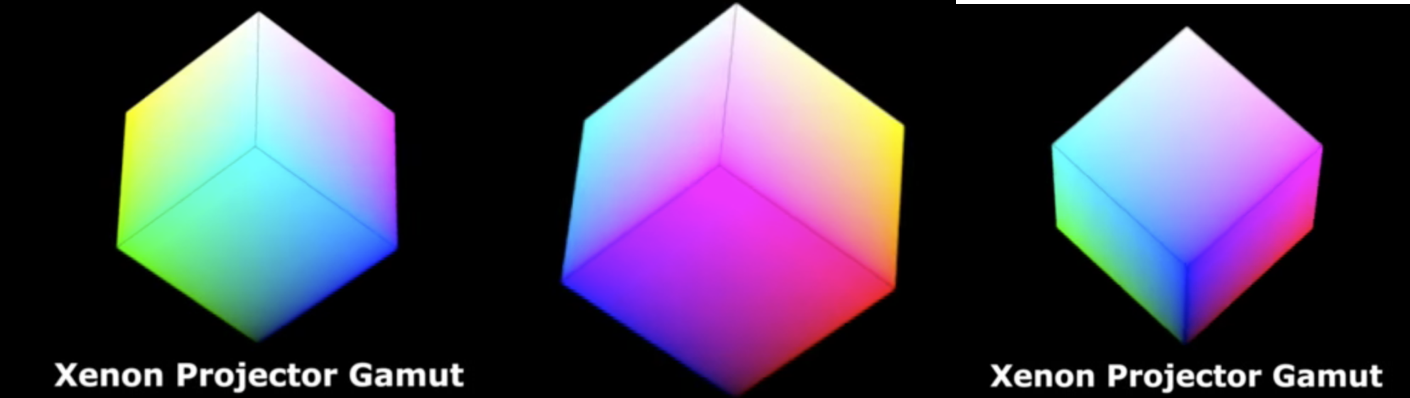

你注意到了吗?实际上,上述的三种颜色:蓝、绿和红色(RGB)正是我们所知道的三原色。所以,事实上,你只能看到三种颜色:蓝绿红!等等……事实不是这样啊!我们的世界明明丰富多次啊??你怎么在这里瞎扯?其实,你看到的多种多样的颜色是这三种颜色组合在一起的结果。这三种颜色好比一个三维空间里的三个坐标,你把他们不同程度的组合起来,就可以形成各种各样的颜色。实际上,他们形成了一个3D的色彩空间,如下图,空间中每一个点都代表了一种颜色。

(图片节选自youtube视频

(图片节选自youtube视频

https://www.youtube.com/watch?v=x0-qoXOCOow)

所以你看到的颜色其实就是人眼在对蓝绿红这三种光子的测量(实际上是一段响应曲线,而不是纯粹的单色响应),然后线性的叠加而已,如果你的线性代数还没有丢掉的话,你可以理解为,以蓝、绿、红为三个基矢量,你可以组成一个三维的线性空间,而你看到的颜色是这个空间中的某个点,也就你的蓝绿红三种视锥细胞测量到的强度的线性叠加而已!

其实我们的RGB显示器就是运用了这个原理,从而得已显示出不同的色彩。所以,很多颜色在自然界中并不是真实存在的,在上述的三维色度空间里,每一个颜色只是蓝绿红这三种光的相对强度的组合!!夸张点,这些美丽的颜色中很大一部分其实只是你的脑补而已……

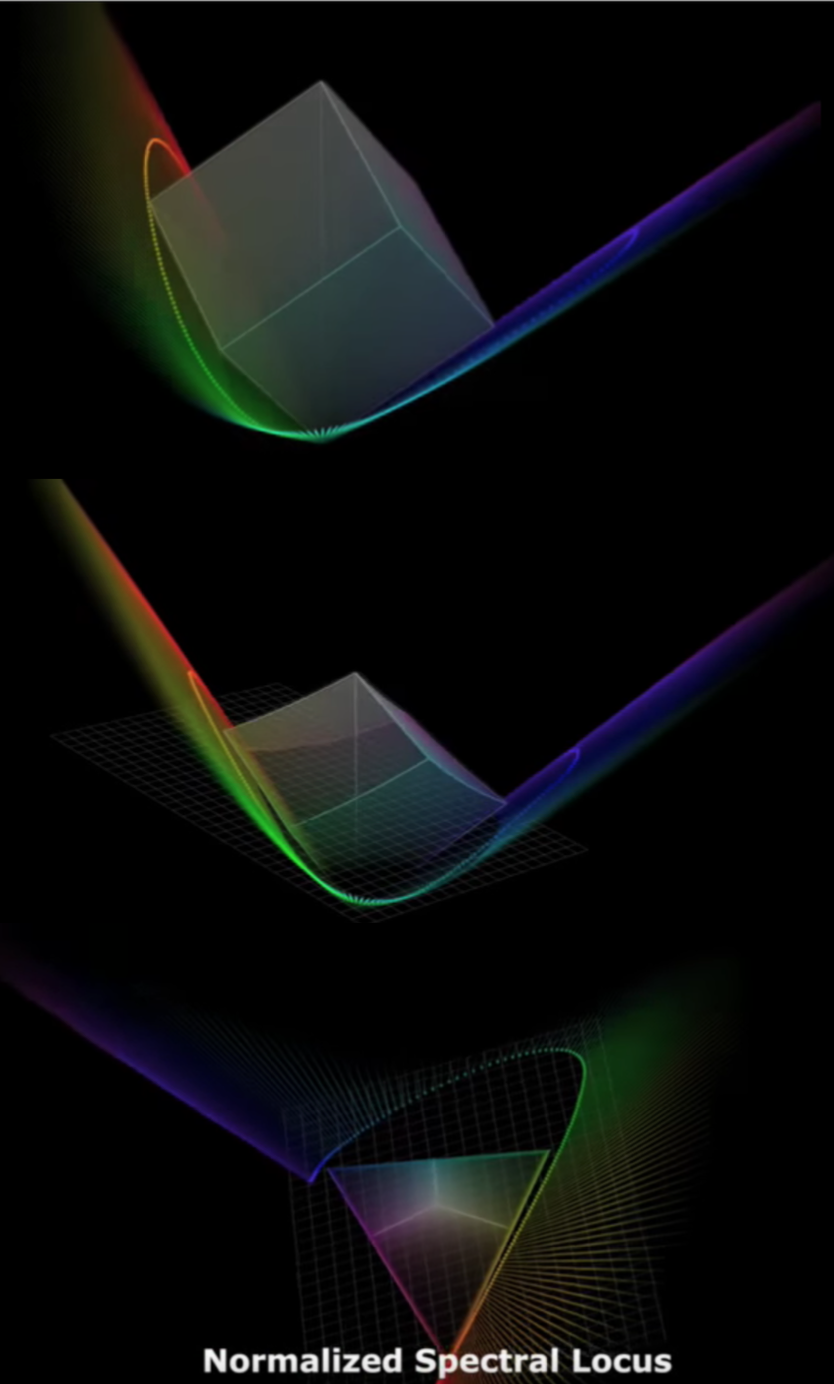

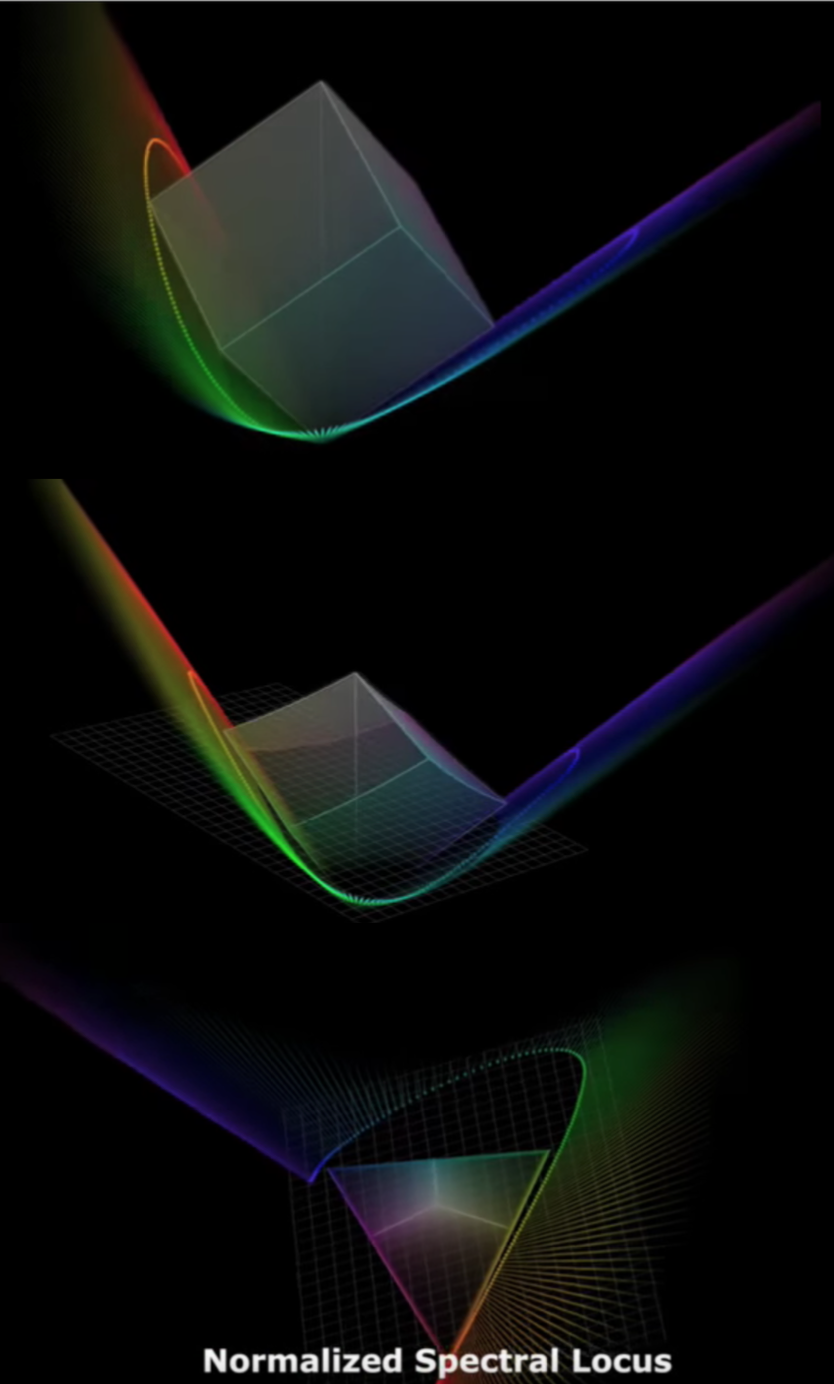

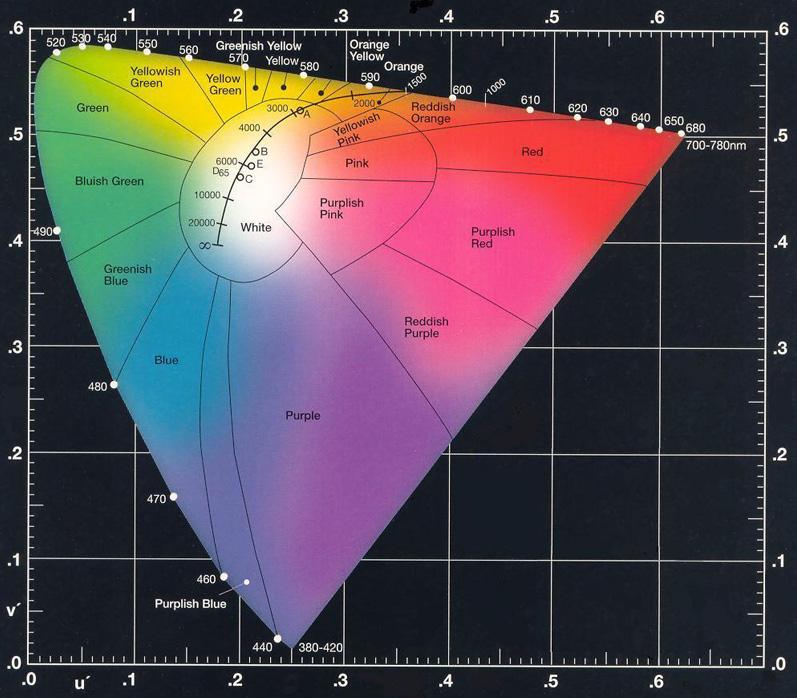

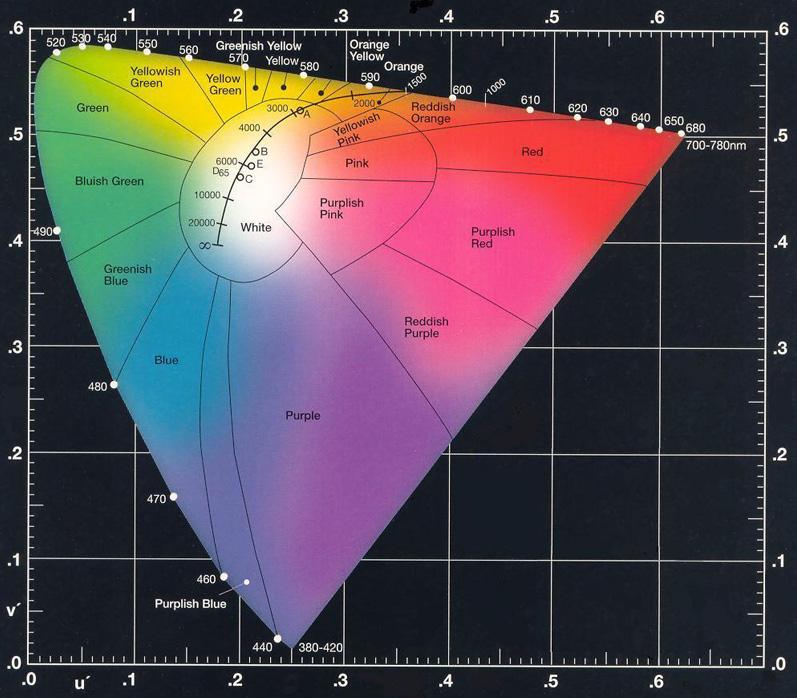

当然,人眼并不是万能的。也就是说,你的视锥细胞的感应光子的能力存在一个范围,也就是到达某个强度或者低于某个强度就超过了它的能力范围。因此,我们可以说,人眼视锥细胞的响应也存在饱和以及最低响应值:蓝、绿和红不可能无限的亮。因此,人类的感知只是这个三维色度空间里的一个有限空间区域。人类只能感受到这个区域内的色彩。这也是CIE定义出他们最有名的CIE色表的来源。那么如何从人类感知的颜色对应到这个物理世界真实的颜色呢?Commission internationale de l'éclairage,也就是国际照明委员会根据人眼对色彩的响应曲线,把上面的三维空间变换到二维,做出了著名的CIE二维色度图。变换的过程可以参考下图,

(图片节选自youtube视频

(图片节选自youtube视频

https://www.youtube.com/watch?v=x0-qoXOCOow)

这二维的平面涵盖了人眼能看到的所有颜色(再次强调:实际上上述的三维色彩空间里有很大一部分是人眼无法识别的颜色,因为人眼视锥细胞的感光能力是有限的!)。最终,就形成了下面的CIE图,此图是1976年的修改标准,该图最早由1931年提出。

(图片来自:http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/)

(图片来自:http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/)

那么我们回头再看来,如何表示出人眼中某个波长的光子的“颜色”呢?你还记得前面图中的人眼三种视锥细胞对不同波长的响应曲线吧?当你要测量某个光子的“颜色”时,你只需要把那个波长处的三种视锥细胞的响应曲线的响应率分别乘以此波段的光的强度。那么你就会得到三个数值,也就是三维色度空间里的坐标(s, m, l),这时候,你就得到了这个光子的颜色。通过这样的方法,当你把每个波长的光子的结果都计算出来之后,你最终会计算出一条曲线(也就是上图中的这个舌形图的边,你可以注意到上面标注了很多数字,从380-780 nm,就代表了这个波长的光子的颜色)。这些颜色可以近似代表自然界中真实的单色光的“颜色”。

除此之外,你还可以计算出色温曲线。如果你还记得黑体这个概念的话,不同温度会给出不同的能谱分布,如下图,不同的能谱分布中,蓝、绿和红色的相对强度不同。

(图片来自:

(图片来自:

Croatian-English Chemistry Dictionary & Glossary)

那么同样通过数学的运算,你可以计算出不同温度黑体在人眼中所反映出的“颜色”。就是图中间的那条曲线。太阳的温度是~6000K,于是我们可以对应出来,太阳是白色(偏一点点黄)。]

然而,还需要提到的是,上面说的是物体发出的光,比如太阳(黄白色),还有你的显示器。那么绿叶的颜色又是怎么回事?白纸呢?白种人为什么那么白?黑人为什么那么黑?因为他们不发光。所以,其实他们的颜色只是他们反射的光中蓝绿红这三种光的相对强度的组合!!因此,对于反光的物体来说,光源的颜色覆盖很重要。这也是为什么我们使用日光灯或者白光灯的原因。试想一下,如果你用绿光灯,你还能看到丰富多彩的衣服和图画吗?

除此之外,只得一提的是,汉语里的紫色其实是一个比较模糊的概念,既可以对英语英语里的violet,也可以是purple。严格来说,violet更接近比蓝波波长更短的颜色,也就是红和绿都很少,而蓝色也很弱的情形。相当于黑中加了点蓝的感觉。而紫色则是纯粹的脑补大红+大蓝而已。因此紫色(purple)并不是真实的颜色,自然界的光谱中并不存在purple。那么violet呢?虽然它是在光谱中确实存在的颜色,但是你看到的violet并不是“真实”的,我们再来看一副更精确的视锥细胞响应曲线

(图片来自http://weeklysciencequiz.blogspot.com)

(图片来自http://weeklysciencequiz.blogspot.com)

或者为了更加严谨,我们来看看论文里实际的测量曲线:

(图来自 Stockman et al 1993, The Journal of the Optical Society of America, 图15)

(图来自 Stockman et al 1993, The Journal of the Optical Society of America, 图15)

注意到了吗?实际上在比蓝光中较短的波段红色视锥细胞的响应也比较突出,大概是0.1,而蓝色大概是0.7-0.8。因此,你看到的violet也是蓝+红组合的结果。但是,如果你强调的是,violet是波长为380nm左右的光子的颜色,那么这样的顶一下,这个颜色确实是存在的。只是,你看到的violet的颜色并不是真实的violet的颜色。毕竟,真实的情况就是蓝+红的组合而已。试想一下,如果红色的视锥细胞在380nm处没有一个略强的响应度,那么我们看到的彩虹最终只会止于蓝色而已。有趣的是,蜜蜂短波的响应曲线的峰值在340nm左右,也就是他们能够真正看到我们所看到的“violet”。其实自然界中的很多动物都可以,而且不同的动物对不同波长的光的感知能力并不相同。所以你们眼中的世界的色彩都是不一样的。现实中还存在有四种颜色感应器的生物,我们称之为四色觉,相关内容请看这个知乎回答:

众所周知有「色弱」的人,那是否有「色强」的人呢? - Jack Wang 的回答,因为他们的色度空间是思维的,所以他们的世界比我们的要绚烂的多,但是我们永远也不会知道他们眼中的世界究竟是怎么样的。打个不恰当的比喻,好比三维空间的生物永远也无法想象四维空间的生物是什么样的。

最后我们可以开一个脑洞,除了人类以外,我们完全可以把蓝色,绿色和红色这三个原色互换,其实他们只是大脑为了辨认颜色而做的区分而已,我们完全可以变让他们让绿色对应的光子在大脑中显示出蓝色,“红色光子”显示出绿色,“蓝色光子”显示出红色。这样一来,天空中的太阳仍旧是白色,然而树叶都是蓝色了……天空也变成了红色……晚霞变成了绿色…… 哈哈哈....

把颜色和电磁波谱对等是不准确的。

颜色是人类对三种感光细胞激发信号产生的认知反馈。

当然,感光细胞虽然主要功能是感光,但是激发这些细胞却不一定非要靠光——用捅的用电的用烫的都行,都能产生颜色。

你感受一下。

你感受一下。

当然,大脑也可以自发产生颜色信号,通过视觉输入反馈匹配来输出。

一般颜色,指的是光色,就是光的颜色成分,哪怕是物体的颜色,也是光色。颜色的理解,要从光度学和色度学的层面去解释。类似问题,我已经多次回答,推荐给您:

光学玩转大师兄:非成像光学基础一:光度学以及辐射度学常用参数(如光功率、光通量、光强、照度、亮度等)以及各参数间的计算关系和应用、及其各自的测量方法分享光学玩转大师兄:非成像光学设计基础二----常用色度参数(如色坐标、色温、显色指数等)的计算流程,可用于光谱仪器上位机参数计算流程我们人眼能感知颜色,是因为我们人的视网膜细胞有类似于三基色感应器一样的细胞,最终让我们感知颜色的是,光信号到电信号,经过人的视神经传递,以及激素的作用,最终形成颜色视觉。

我们能看到各种物体的颜色,我曾经写过一篇回答,推荐给您:

反射物体色的三刺激值、光谱反射率与其颜色外貌之间是怎样的关系?