《心灵奇旅》:非常好,但还差那么一点点

首先《心灵奇旅》是一部非常好的动画电影,满分10分我愿意给9分。这部电影好在哪里,大家可以去看豆瓣的影评。这篇文章,是从一个心理咨询师的角度,来吹毛求疵地谈一谈:在我心目中,那一点点差在哪里。

(如您还没有观影,以下内容可能涉及剧透,请谨慎阅读。)

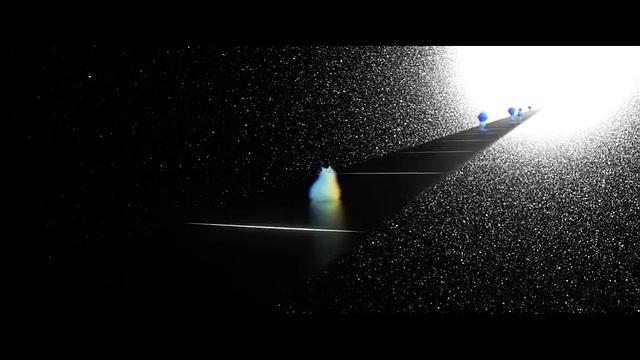

电影中,每个灵魂在导师的指引下,点燃了自己的spark后,兴高采烈地来到地球。

电影中,每个灵魂在导师的指引下,点燃了自己的spark后,兴高采烈地来到地球。

而事实上,我们每个人,都是在没有选择的情况下,被抛到了这个世界。在来之前,并不会有人去征求你的意见。你既无法选择你的基因,也无法选择你的成长环境。倔强如22号,不管她愿不愿意,都会被扔到地球。

因此,在有选择的设定下,22号不愿意来地球投胎,实在合情入理:在这里呆着难道不香吗?

在这个生死之间的虚无之地(电影中叫”the Great Before”),虽然披萨看得到吃不到,但是同样,那些外部的伤害,如他人的拳头,也同样看得到但打不到。也许没有愉悦,但也没有痛苦——如果不被那些长得像“毕加索线条”的家伙逼着找spark就更完美了。

而如果去到小蓝星,先不说那些意外事件:如身体或智力残缺,出生于极度贫困或战乱的地区……哪怕有一对糟糕的父母,就足够让很多人后悔投胎。

而如果去到小蓝星,先不说那些意外事件:如身体或智力残缺,出生于极度贫困或战乱的地区……哪怕有一对糟糕的父母,就足够让很多人后悔投胎。

即使运气爆棚,拿到子宫彩票,如投胎到了发达国家的富裕家庭,拥有正常的智力和身体,父母也通情达理。你仍然要去面对生活的种种不如意,面对无法避免的意外、疾病、衰老和死亡。

电影中,所有人平静地在奈何桥上排队,等待着死神光芒的照耀,也只是电影而已。现实中,有些人会像那位106岁老人一样,对活着本身不存留恋,死亡成为一种恩典;而更多的人,在死亡面前会感到恐惧,这里面既有来自基因的本能,也受文化禁忌的后天影响。

这就是生而为人的命运:生和死这两件大事,并不受自己的丝毫控制。

当然,生和死的议题,可能已经超出了一部动画电影的工作范畴。于是上百亿的灵魂中,仅安排了一个22号执着于不想出生;上百亿的灵魂中,也只安排了一个Joe留恋着不想死亡。

这部分,我觉得对生的残酷和死的沉重都过于美化。

第二个扣分点,是电影尝试回答22号对Joe所提出的问题:就你那个破人生,究竟有什么好留恋的?

第二个扣分点,是电影尝试回答22号对Joe所提出的问题:就你那个破人生,究竟有什么好留恋的?

Joe对生命的执念,起初源于离他心心念念的梦想仅半步之遥。当他克服千难万险,终于达成在台上与偶像一起演出的夙愿后,也会恍神:“就这?然后呢?”

电影对这个问题,用了一个隐喻(原台词记不太清,根据记忆改编大意):

一条小鱼问一条老鱼:“喂,老先生,请问大海怎么走?” 老鱼反问:“你知道这儿是哪吗?” 小鱼:“这儿不是水里吗。” 老鱼:“傻孩子,这个地方,就叫大海。”Joe一直以为与偶像同台演出是自己人生的终极目的。事实上,每一天的日常生活,才是目的本身。

而22号透过Joe的身体,感受到美味的披萨安抚肠胃的幸福;感受到阳光下一片叶子旋转着飘落到手心的宁静;感受到地铁通风口的风,感受到身边匆匆的人流,感受到头顶悠远的蓝天和白云。

而22号透过Joe的身体,感受到美味的披萨安抚肠胃的幸福;感受到阳光下一片叶子旋转着飘落到手心的宁静;感受到地铁通风口的风,感受到身边匆匆的人流,感受到头顶悠远的蓝天和白云。

以上这些被暂时定格的瞬间,给了她想来地球体验一趟的动力。

这也是影片想要传达的核心内容:所谓的Spark并不是人生目标或人生意义,而是那些让人觉得值得一活的美好时刻。

我同意电影的观点:人生本身,并没有任何目的和意义。如果非要说有,那些让人感觉幸福的时刻, 可能就是目的本身。

我同时也会好奇,如果22号在Joe的身体里,也能同时体验那些生命中可能的痛苦时刻,比如:

我同时也会好奇,如果22号在Joe的身体里,也能同时体验那些生命中可能的痛苦时刻,比如:

如果体验的是这些,她会不会做出不一样的选择?她感受到的美好,是否类似于我们去一个陌生国家旅行的新鲜感?那些吉光片羽般的美好时刻,是否足以支持她去面对生活中更多的不如意?

在这一部分,电影简化了生活本身的复杂和无常性。

我也曾经和我的咨询师讨论 “生命到底是个礼物还是一个诅咒”。如果它是礼物,为何有那么多的痛苦?如果它是诅咒,又为何留恋不放?对此,我还没有答案。我猜,可能每个人的答案也不太一样。

我也曾经和我的咨询师讨论 “生命到底是个礼物还是一个诅咒”。如果它是礼物,为何有那么多的痛苦?如果它是诅咒,又为何留恋不放?对此,我还没有答案。我猜,可能每个人的答案也不太一样。

最后,我也想问正在看这篇文章的你两个问题:

欢迎留言告诉我你的答案。

更多心理学文章和影评,欢迎关注我的公众号:简颜心理(janepsychology)