猝死前有哪些信號?什麼職業更擔心自己會猝死?

世界衛生組織的定義,“猝死是指平素身體健康,或者貌似健康的患者,在出乎意料的短時間內,因自然原因而突然死亡”。這個所謂的短時間是多短,目前沒有一定之規。大部分猝死患者發生在6小時以內。

大部分猝死發生在院外,這意味著最先有機會對患者施救的往往是非專業人員。很遺憾,猝死的平均搶救成功率,在中國不到1%。但是考慮到中國每年180萬猝死患者這麼龐大的基數,即便只有1%的搶救成功率,也意味著18000名患者有生還的機會。今天,松江區中心醫院急診危重病科主任醫師王學敏為大家科普猝死前的症狀以及急救方法。

01

猝死前的警示症狀

部分猝死在發生前確實是有警示症狀的,但大部分症狀沒有什麼特異性,有可能被患者忽略。還有部分猝死在發生前可能沒有任何症狀。

心肌梗死患者往往有冠心病病史,發病前患者可能有胸痛、氣促、胸部壓迫感等症狀。

急性心肌炎患者輕者可能沒有症狀,重者可能出現休克和心力衰竭。在發病前數天患者可能會有呼吸道或腸道感染,出現類似感冒的症狀。患者可能還伴有心慌,如果是有經驗的患者,可能還可以通過搭脈發現自己有心律不齊。如果出現心慌、心律不齊,一定要及時就診,這説明你可能得的不是普通感冒了。

腦出血發病前身體往往沒有明顯徵兆,但是部分患者可能有不同的誘因,如情緒激動、精神緊張和輕度外傷等。發病後可能伴有劇烈的頭痛、嘔吐等症狀,此時應迅速將患者送到附近有條件的醫院進行搶救治療。

主動脈夾層動脈瘤的患者,很多發病時有胸痛、腹痛。

肺動脈栓塞發病前缺乏特異的症狀,往往突然發生。發病後會有一些特定的臨床表現,診斷並不難,及時處理大部分患者的預後是很好的。

02

周圍人該怎麼做?

如果遇到突發病情,可能出現猝死的患者,周圍人能夠做的事情是兩件:一是為呼吸、心跳驟停的患者採取心肺復蘇措施;二是打電話給120,及時將患者送到醫院去搶救。

心肺復蘇對很多可能導致猝死的急症可能會有效,如心肌梗死、惡性心律失常、腦出血、甚至肺栓塞導致的心跳驟停。心外按壓並不複雜,普通人經過一定的培訓也能掌握。要特別強調搶救的及時性,心肺復蘇的搶救成功率與開始心肺復蘇的時間有很大的關係。

如果是在4分鐘內開始心肺復蘇,成功率可以達到50%;

如果在4-6分鐘內開始,則其成功率降至10%;

如果超過6分鐘才開始心肺復蘇,腦細胞已經開始發生不可逆性的損害,其成功率僅有4%甚至更低。

所以,如果遇到心跳驟停的患者,我們要做的是第一時間為患者進行心外按壓,同時讓周圍人幫助呼叫120,切忌盲目給親戚朋友打電話而浪費寶貴的救治時間。

03

患者送到醫院後,醫生會怎麼做?

如果患者到達醫院時已經發生了心跳驟停,醫生能做的事情往往就很有限了。此時首先會對患者進行心肺復蘇,心外按壓,用呼吸機給患者進行人工呼吸,甚至有條件時給部分合適的病人接上體外迴圈裝置,一種稱為ecmo的機器,來幫助患者的心臟和肺臟進行工作。

而對於心跳、迴圈尚穩定的患者,醫生能夠做的事情很多。

導致猝死的疾病中,心肌梗死佔了相當大的比例,心肌梗死是由於給心肌供血的冠狀動脈的一支或幾支分支堵塞造成的。對於此類患者,醫生通常會在x光下,將一根很細的導管插到病變的冠狀動脈處,將堵塞的血管打通,並放置支架將狹窄的血管段撐開,恢復病變血管的血流。這個手術的名稱叫經皮冠狀動脈介入治療(pci)。

對於肺栓塞患者,根據病情的輕重不同,可能採取吸氧、呼吸機支援,藥物溶栓等治療,來恢復肺動脈的血運。

對於主動脈夾層動脈瘤,很多情況下,醫生會採取微創介入的治療方法,將血管支架送到病變的血管處,恢復正常血運,防止病變的血管破裂。但是對於一些特殊部位的主動脈瘤,還是需要進行開胸手術治療,更換一段人造血管。大部分此類疾病,只要就診及時,是能夠治愈的。

而對於腦出血患者,則會根據病情的嚴重程度,或保守治療,或手術進行血腫清除。

總之,這些疾病只要就診及時,治療得當,大部分效果都是滿意的。(上觀新聞 韓雪楠)

什麼職業更擔心自己會猝死?程式員只能排第3

猝死與我們的距離,到底有多近?

今年春節期間,一則“B站員工過年加班猝死”的話題掀起人們的討論。不論真相如何,這件事情都再一次勾起了不少人對猝死的恐懼。

把時間線往前推,近幾年來關於猝死的新聞還有很多。

2019年11月27日,演員高以翔在錄製節目時突然暈厥,節目組稱醫院診斷其為心源性猝死;2021年1月1日,《巴啦啦小魔仙》女主角之一孫僑潞因心梗猝死離世,年僅25歲;2021年1月5日,時尚博主“雅魯藏布江女人”在北京飛往上海的飛機上,由於心臟驟停不幸離世……

除了被大家知曉的猝死事件,還有更多人在無聲無息中被奪走了生命。據國家心血管病中心發佈的《中國心血管健康與疾病報告2020》,在我國,每年有54.4萬人逝於心源性猝死。相當於每分鐘,就會有 1個人因猝死離世。

猝死,已經成為懸在當代人頭頂的達摩克利斯之劍。

近6成00後擔心猝死,最怕猝死的職業是主播

或許被過往的猝死案例敲響了警鐘,不少人意識到,猝死距離我們每個人都並不遙遠。

根據丁香醫生《2021國民健康洞察報告》,總地來説,超過一半的受訪者都曾有過對猝死問題的擔憂。

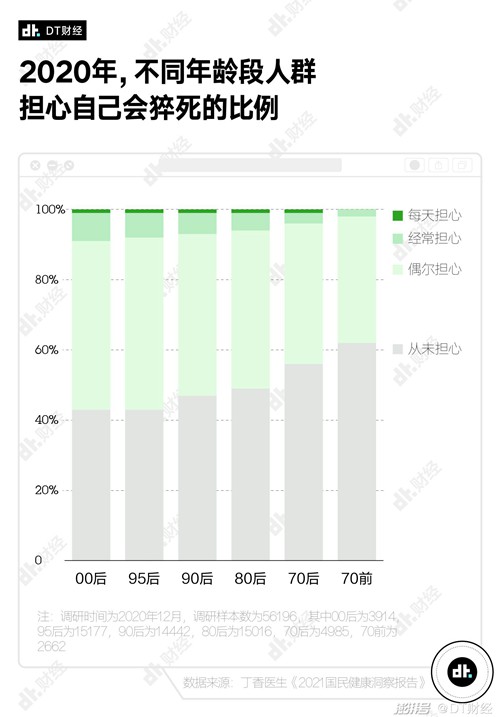

從不同年齡層來看,越年輕的群體,往往越容易擔心自己會猝死。在00後群體中,近六成人有過“擔心自己會猝死”的想法。而這一比例在70前群體中,僅為38%。

儘管猝死的誘因有很多,但根據丁香醫生官方微網志話題評論,加班值班是人們最擔心自己會猝死的時刻。而對不同行業來説,擔憂的程度也不盡相同。

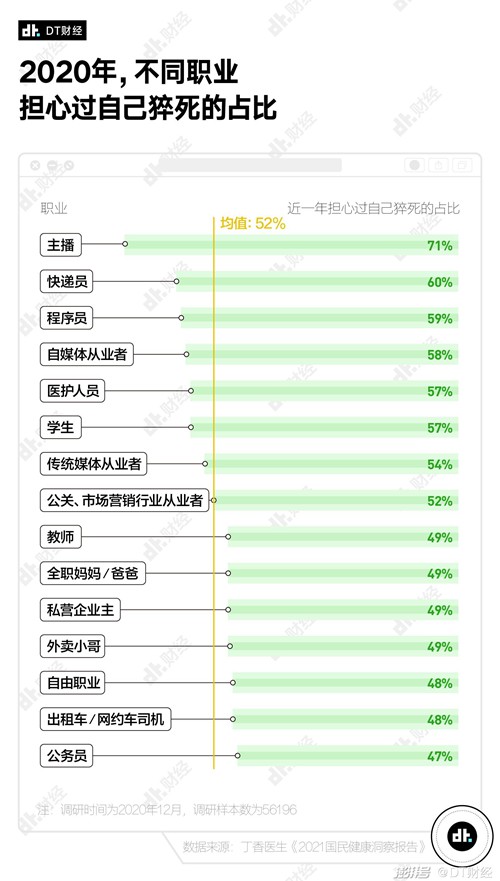

如果按職業來細分,有71%的主播曾擔心自己會猝死,在所有職業中佔比最高。其次是快遞員(60%)和程式員(59%)。

在最擔心猝死的15個職業中,號稱“宇宙盡頭是編制”的公務員排行倒數第一。儘管近5成公務員表示擔心過自己會猝死,但比起上榜的其他行業,他們的“生存壓力”已經算相對輕鬆。

以均值52%為分界線,我們會發現,猝死壓力較高的職業普遍存在著工作強度高、競爭激烈、自由度較低的特點。

比如最怕猝死的主播,別看直播間裏的他們光鮮亮麗、熱情亢奮,仿佛永遠不會累,但主播行業頭部效應明顯,絕大部分資源已被頭部大主播搶佔,剩下為數不多的流量也成為眾多小主播眼中的“香餑餑”,激烈的生存環境給從業者造成很大壓力。

除此之外,工作節奏快、上播時間不固定、鏡頭前不能摸魚等因素,也使主播們時刻處於緊繃狀態。對他們來説,晝夜顛倒、飲食不規律、睡眠時間短是常有的事。

而快遞員、程式員、自媒體工作者等職業,留給大眾的印象無外乎辛苦、壓力大、加班多。他們對於自身猝死的擔憂,也超過了眾多職業的平均值。

為什麼越來越多的年輕人擔心猝死?

為什麼年輕人如此擔心自己會猝死?

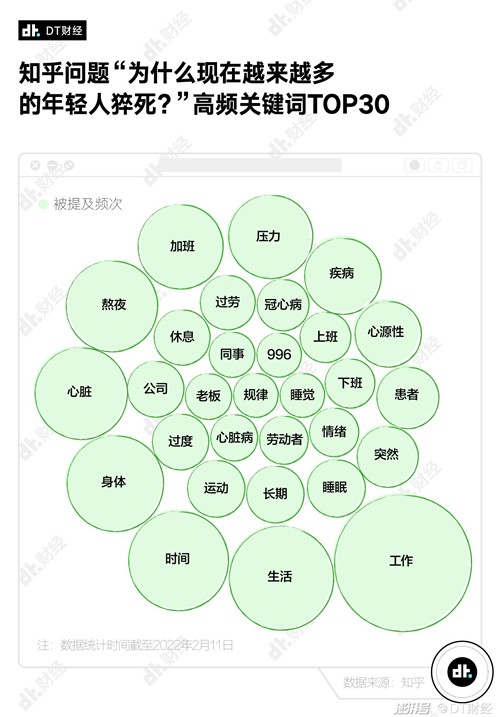

我們分析了知乎問題“為什麼現在越來越多的年輕人猝死”中的回答,並總結出三個方面的答案——過勞的工作、不健康的生活方式與生理原因。

1.過勞的工作

可以看到,工作是人們談論最多的關鍵詞,與之相關的加班、公司、過勞、上班等詞也被頻頻提及。

不記得從何時起,打工人猝死的社會新聞已數見不鮮。2020年12月29日淩晨1:30,拼多多一名23歲女員工倒在了下班回家的路上,其內部通訊軟體knock上還留著“肺寶為多多守邊疆”的簽名;2021年11月5日,比亞迪一員工猝死,根據打卡記錄,其10月份有26天工作時長在12小時左右。

頻頻爆出因工作強度過大而猝死的新聞,讓朝九晚十的打工人自動將猝死與加班熬夜聯想在一起。而熬夜過程中,身體上可感知的變化,也讓人忍不住擔心猝死隨時都會到來。

“因為工作原因經常熬夜加班,最近連續兩天熬到4、5點鐘,很明顯地感覺身體吃不消。有時候深夜對著電腦心臟會疼,頭也很疼,很擔心自己會猝死。”27歲的阿良告訴我們。

2.不健康的生活方式

在上榜關鍵詞中,熬夜、睡眠、休息的背後體現了年輕人不規律的生活作息。

即便為了上班/上課不得不早起,年輕人依然放不下晚睡的壞習慣。通過熬夜刷手機換取即時快樂,把一天中完全屬於自己的睡前時刻無限延長,刺激著年輕人深夜亢奮的神經。

“白天上班特別的累,感覺一起床就開始進入工作狀態,所以晚上屬於自己的時間總是能晚睡就晚睡。”小于告訴我們,“看到過一些關於猝死的新聞,但仗著自己年輕,還是忍不住熬夜。”

《科學大觀園》曾刊登過科普熬夜猝死的文章,其中提到:“儘管熬夜通常不會造成猝死,但是熬夜會影響心血管健康,增加普通人群心源性猝死的風險。”年輕人一邊“作死”熬夜,一邊在睡眠之外的地方努力找補,於是“朋克養生”“保溫杯裏泡枸杞”也成為前幾年的熱詞。

3.基礎疾病等生理原因

當人們討論猝死時,身體、心臟、疾病等關鍵詞也被提起。

據中國新聞網報道:“導致猝死發生的原因非常多,但大部分人都是因為已經有了疾病基礎。例如,心臟疾病導致的心源性猝死,佔猝死病因的75%;剩下的25%則是非心臟疾病,包括腦血管病、肺栓塞、電擊、溺水等。”

如果本身存在心臟病、高血壓等疾病基礎,那麼發生猝死的可能性將更高。而每當出現胸悶心悸和心跳加速的症狀,大家內心關於“猝死”的那盞紅燈也就亮了起來。

無法逃離的猝死誘因——過勞

英國科學家貝弗裏奇説:“疲勞過度的人是在追逐死亡。”

2019年5月,世界衛生組織更新《國際疾病分類》名單,將感覺精疲力盡、厭倦工作、想逃離工作崗位、心情憤懣、工作效率低等“過勞”現象列入影響健康狀況或與健康相關聯的因素。

根據2020年《中國急救醫學》的一篇醫學研究,勞累是造成猝死的主要誘因,佔比達到24.53%。

自八十年代起,“過勞死”成為日本的熱門話題。但“過勞死”的悲劇,並沒有讓打工人停下“拿錢換命”的腳步。相反地,這一現象在如今的社會環境中更加普遍。

日本學者森岡孝二曾對“到處都是工作狂”的日本社會進行過研究,他的結論對今天的中國也很適用。

1.網際網路讓人們沒有下班時間

在網際網路尚未普及時,打工人下班後的時間是屬於自己的。但隨著日常工作與生活的界限逐漸模糊,“24小時on call”成為不少企業的常態。隨時會響起的“釘釘”“滴滴”聲,讓打工人時刻處於緊張狀態。

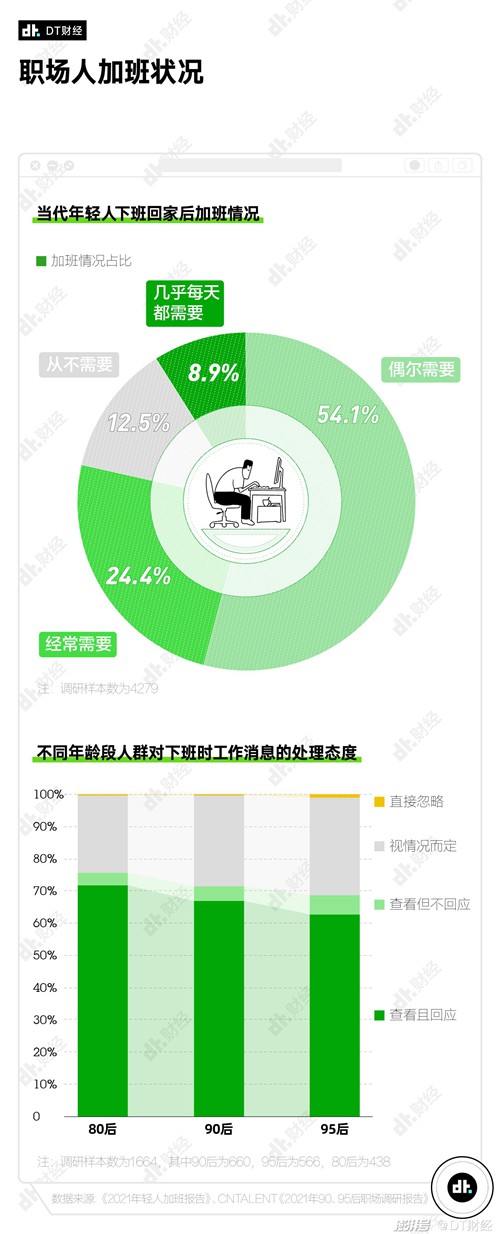

據後浪研究所《2021年輕人加班報告》,僅有12.54%的受訪者表示下班回家後從不需要加班。超過6成人,會在下班後會回復工作消息。

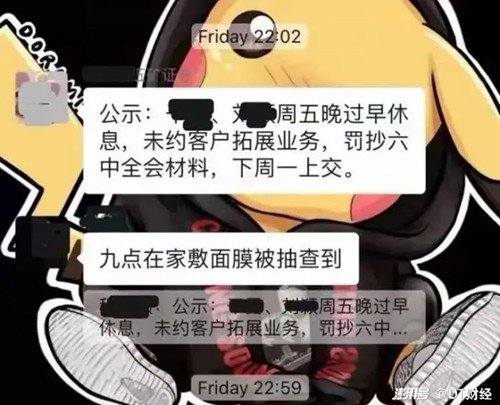

去年6月,字節跳動一名實習生因在晚上12點前睡覺,沒能及時支援工作,在公司內“一夜成名”;12月,有網友向財經博主匿名投稿,稱因為晚上九點在家敷面膜,被公司處罰抄寫材料。

(據截圖,該員工被公示處罰,圖源:網路)

當移動網際網路拓寬了工作場景,活在5G通訊下的職場人再也沒有下班時間。對長期處於緊張狀態,隨時待命的打工人而言,過勞自然出現。

2.學歷氾濫,工作細化,內卷加速

打工人內卷,造成了日益緊張的工作環境,也是導致過勞的重要原因。

隨著社會優秀人才數量的不斷攀升,學歷的含金量隨之被弱化。企業員工淪為“螺絲釘”,守著眼前日復一日毫無挑戰力的工作,眼看著個人競爭力降低,深感自己處於隨時可以被取代的狀態。

焦慮,迫使打工人通過不斷的加班、延長工作時間,以求證明自己的價值,與此同時,過勞産生。

3.生活成本高,消費主義盛行

如果説,以上兩種原因促使了打工人加班過勞,那消費主義的氾濫,則成為維持打工人過勞狀態的“燃料”。

據獵聘《當代年輕職場人現狀洞察報告》,近七成90後為了賺錢而忍受加班。在消費主義社會的影響下,人們對於生活水準的要求不斷提高,盡可能多地搞錢,以滿足自己不斷蓬勃的消費欲已經成為常態。

4.娛樂上癮剝奪睡眠時間

沒有娛樂活動的人生是不完整的,“奶頭樂”早已成為商家“綁架”消費者生活的利器。現代娛樂活動,有諸多模式與“成癮性”進行了強綁定,如網遊、短視頻等。在這類娛樂方式的不斷普及下,年輕人進一步丟失了睡眠時間。

華米科技公佈的《2021年中國人健康狀況報告》顯示,2021年中國各年齡段每人平均睡眠時長均未達到7小時,2021年每人平均睡眠不足7小時天數相較2020年均有所增多3-4天。

本就處於過勞狀態的打工人,其寶貴的睡眠時間又被娛樂活動不斷佔據。屬於他們的過勞狀態再次升級。

寫在最後

《過勞時代》作者,被稱為“過勞死問題研究第一人”的森岡孝二,在2018年死於過勞。

當員工加班猝死的新聞逐漸淡去,黑夜中大廠的燈火依然通亮。因為程式員過勞而建立的996.ICU網站也逐漸被人遺忘。

也許同這個網站一樣,一個個鮮活的生命在猝死後,換來的不過是一陣唏噓,而後便逐漸被人們遺忘,直到下一個猝死的人出現。

中國醫學救援協會會長李宗浩説過,科學家早就認識到,世界上約有1/4的生命是在不該失去的時候過早終止的。意外是生活的一部分,這是成年人深諳於心的遊戲規則,但它並非不可改變,尤其當賭注是以生命為代價。

借用騰訊某員工的話——“我們離ICU,真的就只有‘再加一次班’的距離,好好想一想,用你健康的、年輕的、充滿活力的軀體,用一個又一個20多小時的高強度加班,換來一個所謂的‘業務突破獎’,一個玻璃制獎盃,一份幾千塊錢的激勵獎金,到底值不值得。”(DT財經,作者:董道力、高雅馨,數據:董道力,設計:鄭舒雅、戚桐琿)

責任編輯:程雪