我们如何观看?|评《大佛普拉斯》

相信任何看过《大佛普拉斯》的朋友都会对其戏谑幽默的叙事和对社会议题的深入探讨印象深刻。不过,毕竟《大佛普拉斯》的获奖和映出已经有些时日,我们不妨先一起回顾一下开头的剧情。故事发生在某个位于台湾中南部的靠海的乡村。影片的开始是一场葬礼,在送葬队的前方,我们与影片的第一位小人物菜埔相遇。当然,生硬的敲鼓姿势和无节奏感的鼓声告诉我们,送葬队不是他的本职工作。事实上,对于有一个病重的母亲需要抚养的菜埔而言,送葬队的收入实在太少。夜幕临近,菜埔的“正式就业岗位”浮出水面——他在一家正在制作大佛的工艺品厂守夜。不过,保安室的夜晚并不孤单,因为村里进行“资源回收”的“个体户”肚财几乎每晚都会如约而至,跟菜埔喝茶聊天,运气好还能吃到便利店扔出的过期便当。原本,那天晚上只不过会是肚财在保安室边看电视边吃便当的寻常时光,但很遗憾,“下饭”的电视机坏了。无聊之际,肚财打起了菜埔的老板启文的行车记录仪的主意。一番鼓动之下,菜埔也没抵挡住诱惑,就拿来启文旧奔驰的行车记录仪,开始从这些音画分离的录像中为燥热烦闷的夜晚寻找快乐。

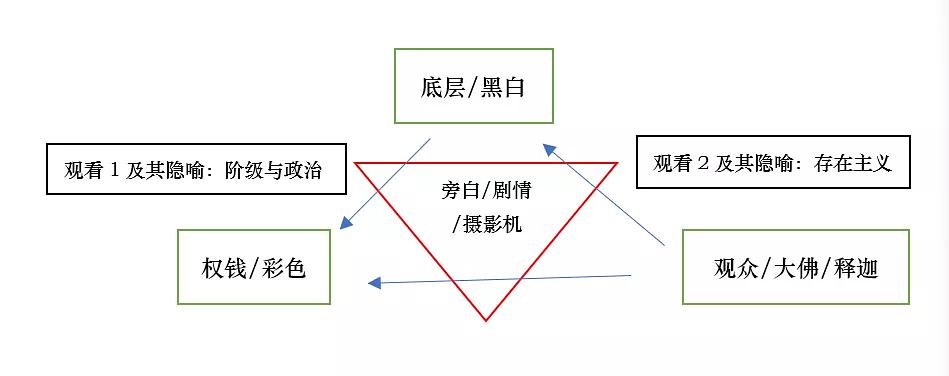

讲到这里,我们先停下对于剧情的直接的线性叙述。因为一个有趣的设定出现了。在这部黑白影像的作品中,第一次出现了彩色的图像——当然是在行车记录仪里。肚财甚至自觉的感叹,只有有钱人的世界才是彩色的。从这里开始,我们进入了影片的第一重观看,黑白世界中生活在底层的菜埔和肚财借由行车记录仪开始观看启文的充满着图像和欲望的实现的彩色世界。

这种观看是以某种娱乐化且猎奇的窥视开始的。我们不能忘记肚财想要观看行车录像的原因是电视机的损坏。如今人们已经基本认可了电视作为一种重要媒介的意识形态功能:通过这个小小魔盒我们可以单向的、被动的去获得形形色色的信息,尤其是人们最喜欢的情节剧、花边新闻等等。毫无疑问,行车记录仪是某种电视的替代品,而菜埔和肚财也确实想在行车记录仪里寻找本想在电视里面获得那些与他们生活无关的却又确实期待着的东西。行车记录仪也确实给出了一些期待,他们看到了那些也能在电视中看到的上流社会生活的丰富多彩和物欲横流:色情的“图像”、狗血的故事和若隐若现的黑金政治。

然而,老板的行车记录仪与电视媒介却有着一个根本的不同。行车记录仪所展示的世界与他们的真实生活有着直接的、明确的关联,因为行车记录仪的拥有者,“节目”的主演就活在他们身边并且直接的对他们的生活产生影响。当菜埔和肚财开始观看启文现在正在使用的奔驰车的行车记录仪式,他们被迫要与现实遭遇了。这个时刻开始于菜埔在行车记录仪的彩色世界里看到自己为老板开门的那一刻:他在彩色的世界中认出了自己(插句话,这个隐喻曾经在肚财身上也类似的展现过:他的朋友们在新闻里看到了他被警察扣押)。他们不仅目睹了启文谋杀威胁他的前任情人并藏尸大佛的全过程,而且得知了启文与当地政商界更加肮脏的肉体和利益交易。

摘下假发的启文 这种“相遇“的直接结果就是二人观看时的享乐机制被剥离。布尔乔亚们由于他们的权势而遭遇的“奇闻异事”或“丑恶行径”的娱乐猎奇效果,仅仅在我们认为它们事不关己时才会起效。因为这些奇谈的真实性往往就意味着与我们同样的人们的真实的、具体的苦难经历。换句话说,菜埔和肚财被迫意识到,他们惧怕又羡慕的温文尔雅的“留美头家”不仅确实参与了权钱交易,而且还在他们熟悉的场景内杀人并藏尸。残酷的社会结构暴力显现了出来,正如儒雅的启文在杀人时不慎露出的秃顶一样。更重要的是,菜埔和肚财在这样的暴力面前是无能为力的。这一方面体现在肚财所说的“你不知道警察局和法院都是有钱人开的吗”,更耐人寻味的则展现于事发之后启文来到保安室与菜埔的交谈的场景。

摘下假发的启文 这种“相遇“的直接结果就是二人观看时的享乐机制被剥离。布尔乔亚们由于他们的权势而遭遇的“奇闻异事”或“丑恶行径”的娱乐猎奇效果,仅仅在我们认为它们事不关己时才会起效。因为这些奇谈的真实性往往就意味着与我们同样的人们的真实的、具体的苦难经历。换句话说,菜埔和肚财被迫意识到,他们惧怕又羡慕的温文尔雅的“留美头家”不仅确实参与了权钱交易,而且还在他们熟悉的场景内杀人并藏尸。残酷的社会结构暴力显现了出来,正如儒雅的启文在杀人时不慎露出的秃顶一样。更重要的是,菜埔和肚财在这样的暴力面前是无能为力的。这一方面体现在肚财所说的“你不知道警察局和法院都是有钱人开的吗”,更耐人寻味的则展现于事发之后启文来到保安室与菜埔的交谈的场景。

这段对话中基本看不到对话常见的正反打的过肩镜头,而是在大多数时间,启文都占据了画面的中间位置并接受了几乎所有光源,而懦弱的、不善言语的菜埔则“蜷缩”在画面右侧的阴影之中。即使忘记了具体的对话环境和内容,观看者都很难忘记启文特意摘下假发来询问菜埔的那几句话。统治阶级根本就不惮于展示自己的真面目——当然那是因为顺带展示出来的是真正的权力。而且正是这种权力,让我们敢怒不敢言。

潜藏在行车记录仪的秘密并没有将故事引向一个为真相而抗争的,有关草根英雄的悲剧。彩色的消遣消失后,黑白世界的生活仍在继续。后续的故事发展提示了这部《大佛普拉斯》的另一种观看。在具体论述以前,我想先澄清一点,虽然我用了“后续故事“这一描述,但这样的观看模式和视点是从影片始至影片终的。作为观众,我们一直在同时观看着彩色和黑白两个世界,并且同样带着某种猎奇、寻谜的视点进行着观看。翻看豆瓣的影评,许多人都在短评提到了“听书”之感:谐谑的旁白熟练地游走与间离的剧情之间,提示着我们剧情的荒谬性和电影本身的再现性(换句话说,这是电影,不是生活本身)。

如果说,在电影剧情外这个视点是导演的旁白带领下的观众的视点,那么在电影故事内,这个视点就是大佛的视点。行车记录仪的秘密被揭开后的故事中,这样的视点及其观看方法开始重新取得了支配地位,而观看的对象变成了黑白世界。在此之前,菜埔和肚财以及那位在本篇评论中至今还未介绍的另一位流浪汉“释迦”,都是有些“单薄“的。我们知道他们是底层,他们弱小和无助却又有一些些与众不同(比如,肚财喜欢抓娃娃)外,几乎一无所知。我们开始了解肚财更多,一点点有关他的过去,至少知道他去北方打过工,他坐过牢,但还没等我们了解更多,他就因为醉酒驾机车而(“被撞死”)消失在人世。这场悲剧性的、有些荒诞的死亡也牵扯出了更多有关菜埔和肚财“隐藏剧情”。我们首先知道了菜埔有个小叔,但他明显无法理解自己的痛苦,也不可能接受帮助自己照顾母亲的请求。

菜埔在肚财家的“太空舱”里最后,我们终于进入了肚财生前的房间,这里意外的干净、宽敞和整洁。我们同时也知道了肚财这样一个“收废品的”有一个太空舱一样的床,上面摆着娃娃,贴着捡来的杂志上撕下来的美女插画。在这一刻,我们终于等到了那句似乎期待了许久的旁白:“我想虽然现在是太空时代,人类早就可以坐太空船去月球,但永远无法探索别人的内心世界。”我们看到了一些被压住的丰富色彩的可能性,却也看到它们注定被遮蔽的命运。我们因此而要直面:一个玫瑰色的生活是存在的,但它似乎只出现在每个人的不可见的内心的小世界里。而在公共的、主体间的生活里,只剩下灰色的孤独、无意义和人与人沟通的不可能性。更进一步,法会上的佛像精美,但善恶却无报;人们诵经念佛,却说不出彩色的音符。

菜埔在肚财家的“太空舱”里最后,我们终于进入了肚财生前的房间,这里意外的干净、宽敞和整洁。我们同时也知道了肚财这样一个“收废品的”有一个太空舱一样的床,上面摆着娃娃,贴着捡来的杂志上撕下来的美女插画。在这一刻,我们终于等到了那句似乎期待了许久的旁白:“我想虽然现在是太空时代,人类早就可以坐太空船去月球,但永远无法探索别人的内心世界。”我们看到了一些被压住的丰富色彩的可能性,却也看到它们注定被遮蔽的命运。我们因此而要直面:一个玫瑰色的生活是存在的,但它似乎只出现在每个人的不可见的内心的小世界里。而在公共的、主体间的生活里,只剩下灰色的孤独、无意义和人与人沟通的不可能性。更进一步,法会上的佛像精美,但善恶却无报;人们诵经念佛,却说不出彩色的音符。

视角和观看方法的变换,不免让人想到布莱希特戏剧间离效果。我们可以看到黑白/彩色的对立,可以看到对于电影仅仅是“再现的提示”(导演的旁白),我们也看不到英雄式的主角。更重要的是,在我看来,刚刚所提到的两种观看的视角结构出了剧情中潜在的两条线索。经由黑白/彩色的区分下黑白世界中的人物对彩色世界的观看,阶级的隐喻产生了;而经由观众对整个故事中黑白世界的观看,有关生活及其意义的存在主义的反思的隐喻浮上了水面。更值得我们思考的是这两层隐喻之间的关系。不管是从从导演的访谈、我们的生活经验还是电影本身,这两层隐喻是紧密关联且无法分割的。拆解掉任何一层隐喻,剧情及其意义就会发生根本地变化。一方面,孤独与人际沟通的“不可能性”、生活意义的失语和“善恶有报”的失效来自于资本主义社会的结构性问题,而另一方面这种结构性的暴力不仅仅是某种叫“结构”的抽象物的暴力,同时也是具体的阶级压迫和剥削,就像屏幕前林林总总的奇闻轶事背后是真实的一桩桩血淋淋的惨案。

《大佛普拉斯》的观看模式及其隐喻结构有趣的是,豆瓣中的许多热门影评里反思的重心都落到了存在主义式的痛苦。或者即使谈到了有关阶级与底层的话题,也用着置身事外的态度遣词造句,真正站在了“大佛”理中客的视角。问题恰恰在于,这样的视角在影片外难免最后滑入了委员、副议长、启文的视角。菜埔、肚财对于大多数观众和大多数甚至没有时间和途径看这部电影的人来讲,与其说是他者,不如说是镜像——失意的北漂青年和懦弱的下岗再就业人员。

《大佛普拉斯》的观看模式及其隐喻结构有趣的是,豆瓣中的许多热门影评里反思的重心都落到了存在主义式的痛苦。或者即使谈到了有关阶级与底层的话题,也用着置身事外的态度遣词造句,真正站在了“大佛”理中客的视角。问题恰恰在于,这样的视角在影片外难免最后滑入了委员、副议长、启文的视角。菜埔、肚财对于大多数观众和大多数甚至没有时间和途径看这部电影的人来讲,与其说是他者,不如说是镜像——失意的北漂青年和懦弱的下岗再就业人员。

那么释迦如何呢?如果从大多数的影评和评论来看,释迦更多地被误认为观众们的理想的镜像。释迦是一个流浪汉,但是他爱干净:穿的干净、住的干净。他没有过去的负担,也没有未来的期许,只是不断的在村里“逛一逛”。他如果真实的存在于现在的上海,就是一个爱干净且更深沉的杨高南路的“圣沈巍”。黄导在一次演讲中确实谈到,释迦意味着另一种可能的活法。但我不得不用《大佛》的剧本的潜在结构帮他补上一句,这样的活法在彩色世界的支配之下只能是个别的甚至是纯粹想象的:没有人可以既在历史之中,又在历史之外。当然,我这绝对不是在责怪和贬低《大佛普拉斯》的艺术成就,相反,我觉得这是一部非常优秀的艺术作品,它已经用独特、有趣的视听语言和叙事技巧为我们再现了一些生活中的困局。正如阿尔都塞指出的那样,艺术的特性是使我们“觉察到”某种暗指现实的东西,它不能代替理论的认识本身。所以,进一步的反思和批评,应该是我们观众自己的任务了。

参考文献:

[1]阿尔都塞,2011,《论布莱希特与马克思》,陈越、王立秋译,《文艺理论与批判》第6期。

[2]阿尔都塞,2010,《皮科罗剧团,贝尔多拉西和布莱希特》,载《保卫马克思》,顾良译,上海:商务印书馆,第121-144页。

[3]阿尔都塞,《一封论艺术的信》,