如何看待《天气之子》中这些有争议的情节?

帆高离家出走不回家让父母担心,捡到枪以后没有及时上交,因为这一直被警察追,还大闹警局,本来乖乖去交代清楚就没事了。如何看待帆高的持枪行为?

还有,在明知道阳菜回来的话东京就会被淹没的情况下,依旧选择救回阳菜。如何看待这种决定?

小圭本来很坚定的劝导帆高先回警察局的。后面怎么突然要帮帆高逃走?是因为帆高咬了他一口?还是因为警察拿枪指着帆高让他觉得警察欺负帆高?小圭为何想要帮帆高?

就以上三个问题希望你们解答一下谢谢!

2019.11.05修改:末尾添加了B站对诚哥的专访,哈哈哈,诚哥是什么大可爱。很正常,因为这样想的远不止题主你一个人,我估计看完《天气之子》的观众至少有一半都讨厌帆高,这也是它在国内如此受抵触的原因之一。

我就借这个机会,整理一下之前写的影评,把这三个问题简单解释一下吧,希望有帮到你。

你的第一和第二个疑惑其实是一个问题,就是为什么帆高这个角色在影片的行为显得如此“自私”和“任性”。

你的第一和第二个疑惑其实是一个问题,就是为什么帆高这个角色在影片的行为显得如此“自私”和“任性”。

首先,这肯定是新海诚的锅,他为了主题表达的需要刻意放大了这些角色的行为,在动漫番剧里问题不大,因为大家都是动漫迷,不会傻到在动画中求真实。但在电影作品上这就有点越线了,因为你的观众不止漫党,还涵盖了社会的各个层面,有学生、上班族、家里蹲,甚至还有陪孙子的老人,他们的宽容度不会太高,这种与常识、现实相去甚远的艺术加工,饱受非议完全是情理之中。

其次,我们再看看为什么新海诚宁可走极端也要做这样的艺术加工,仅仅是因为他“中二”吗?——不完全是,全片其实有两个关键主题:“警惕物质化的非人社会”和“呼吁人们对情感关系的重视”

1.物质化的非人社会

1.物质化的非人社会

影片在日本强势登顶年度票房冠军,而在国内却饱受诟病无人理解,很大程度上是因为我们大部分人对日本的社会环境不了解,所以影片内容无法引起国内观众共鸣。为此我做了一些功课,先来看看:

目前为止,东京都仍是世界上最大的都市圈,总人口超过3800万。下携23个特别区、26个市、5个町、8个村,创造的GDP占据了日本全国的一半。它还拥有世界上最大的铁道交通枢纽、全球第二多的世界五百强总部数量、日本全国三分之一的大学和全国半数以上的大学生。此外,到2013年为止东京还一直是世界上生活成本最高的城市(英国EIU的报告),直到2018年仍排在第11位。

在日本,以前通常妇女都是不工作的,一个家庭的全部生活压力都转嫁在唯一的男性身上,他们往往背负着巨额的房贷以及品类繁多的保险。偏偏大部分日企都是终身雇佣制,很少有员工中间跳槽,企业也通常雇佣应届大学生。所以,在日本一旦失业,就面临着无法再就业的风险,因此只能在岗位上拼命工作。偏偏很多企业的工作时间又特别长,有的甚至要劳作到晚上11点到12点。好多员工赶不及回家,就在办公室将就一晚,次日又得连轴转。

在日本,以前通常妇女都是不工作的,一个家庭的全部生活压力都转嫁在唯一的男性身上,他们往往背负着巨额的房贷以及品类繁多的保险。偏偏大部分日企都是终身雇佣制,很少有员工中间跳槽,企业也通常雇佣应届大学生。所以,在日本一旦失业,就面临着无法再就业的风险,因此只能在岗位上拼命工作。偏偏很多企业的工作时间又特别长,有的甚至要劳作到晚上11点到12点。好多员工赶不及回家,就在办公室将就一晚,次日又得连轴转。

现代工业文明带来社会繁荣,对于日本普通民众,特别是东京的市民来说,已经成了一座压在头顶的大山,榨干挤扁了每一个日本社畜,在日本工作过的朋友肯定有所体会,每条街的居酒屋里都充斥着男人们对社会的控诉。

现代工业文明带来社会繁荣,对于日本普通民众,特别是东京的市民来说,已经成了一座压在头顶的大山,榨干挤扁了每一个日本社畜,在日本工作过的朋友肯定有所体会,每条街的居酒屋里都充斥着男人们对社会的控诉。

现在,再回看影片中“物质化社会”的一些象征。

(1)帆高只身来到东京,还未靠岸就在琢磨“工作”,被圭介救了一命却立马被敲诈啤酒,没有收入只能食不果腹露宿街头;阳菜和弟弟相依为命,每天为了生计拼命打工,甚至不惜担当陪酒女郎;大学毕业的夏美每天都在面试,却一次次被拒绝——每个角色都在社会的重压下苟延残喘。

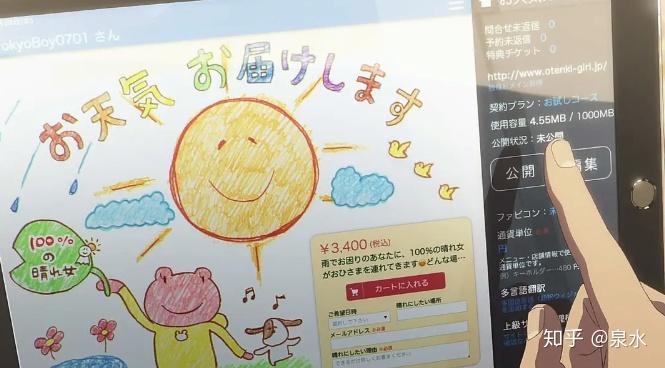

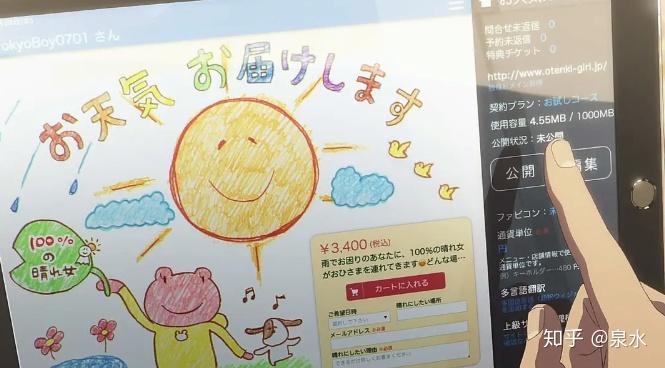

(2)而帆高得知阳菜的能力后第一反应是靠它赚钱,这种思想也导致阳菜的身体逐渐透明,最终迎来不可挽回的悲剧。事实上,在立花家为婆婆祈求晴天的时候,泷说“很感激你们为婆婆做的这些事”,而此时帆高的回答是“哪里哪里,只是工作而已”。真的只是工作而已,初来东京的帆高,也立刻被东京异化了。

(2)而帆高得知阳菜的能力后第一反应是靠它赚钱,这种思想也导致阳菜的身体逐渐透明,最终迎来不可挽回的悲剧。事实上,在立花家为婆婆祈求晴天的时候,泷说“很感激你们为婆婆做的这些事”,而此时帆高的回答是“哪里哪里,只是工作而已”。真的只是工作而已,初来东京的帆高,也立刻被东京异化了。

(3)面对一直不停的雨和永不放晴的天,东京的市民却习以为常,只有圭介一行会关注“晴女”的线索。而圭介的“晴女”企划却遭到诸多媒体的拒绝——因为没人关心天气,都忙着工作呢。

(3)面对一直不停的雨和永不放晴的天,东京的市民却习以为常,只有圭介一行会关注“晴女”的线索。而圭介的“晴女”企划却遭到诸多媒体的拒绝——因为没人关心天气,都忙着工作呢。

物质化的压力必然导致精神自由的缺失,自我迷失和道德泯灭充斥着影片中的东京,每个人都对初来乍到的帆高恶言相向,只有阳菜在黑暗中为他递上一个汉堡。社会集体的精神失常才最终引发了天气的异化,暴雨和黑云不过是整个东京、日本社会的病征。

2.理性和情感

2.理性和情感

法国著名数学家帕斯卡(就是压强单位的那个帕斯卡)说过一句名言“理智的最后一步就是意识到有无数事物是它力所不及的”

都说日本是个理性社会,其实他们自己也无奈地被绑在这辆失控的汽车上狂飙,看着很爽,实则疯狂。影片中,圭介、夏美、警察这些大人的行为所体现的,正是在现代社会中被奉为宗旨的“理性至上”主义。

圭介大叔为了获得女儿抚养权,而将帆高赶走;夏美为了天气放晴,暗示阳菜献身;警察为了凪的成长,强行将姐弟二人分开;探长为了调查案件,将帆高关押审讯——理性的讲,他们有错吗?

圭介大叔为了获得女儿抚养权,而将帆高赶走;夏美为了天气放晴,暗示阳菜献身;警察为了凪的成长,强行将姐弟二人分开;探长为了调查案件,将帆高关押审讯——理性的讲,他们有错吗?

没错,每个人似乎都做了最优选择。

但有了“理智”这个挡箭牌就可以为所欲了吗?这我想起一部美剧——《难以置信》,年仅18岁的玛丽在自己家中惨遭歹徒性侵,而面对警员、警探、不同的调查部门,她被要求一而再再而三地回忆、重述事件经过,例如如何被绑住,如何受到性侵,有没有用手指……一切细节都不能遗漏,甚至在口述完成之后,还要她完整写一遍。

——警方的行为有错吗?没有,甚至可以说这是伸张正义的必须。但因“正义的暴力”而受伤的玛丽,又该找谁去哭诉?因为她是受害者就活该承受这些吗?

——警方的行为有错吗?没有,甚至可以说这是伸张正义的必须。但因“正义的暴力”而受伤的玛丽,又该找谁去哭诉?因为她是受害者就活该承受这些吗?

同样,《天气之子》中的大人们有没有更好的处事方式呢?——当然有,圭介完全可以在赶走帆高之前好好和他谈一谈,在一个屋檐下生活了几个月,都不关心一下孩子为什么离家出走吗?几张万元大钞就把一个16岁的孩子粗暴地赶进暴雨中。

“大人”和“孩子”不过是一种象征,他们分别代表“理性”和“感性”两种社会关系,就目前东京和日本的状态而言,感性几乎快被理性赶尽杀绝了,人与人之间只有利益关系,没有情感联结,冷冰冰的人也造就了日本冷冰冰的社会。

所以才有了影片中看似任性、冲动的帆高,和理智、稳重的大人。新海诚把“理智”放在了主角的对立面,不是他很“中二”,而是他想借此唤回社会的情感和温暖,以避免日本一直在“理性”的绝路上越行越远,最终无法回头。

影片结尾,在帆高因为自己的选择自责时,圭介对他说:“别太自负了,这个世界本来就很疯狂,不是哪一个人能够轻易改变的”。

影片结尾,在帆高因为自己的选择自责时,圭介对他说:“别太自负了,这个世界本来就很疯狂,不是哪一个人能够轻易改变的”。

谁又能保证牺牲了阳菜之后,第二年夏天东京不会继续连日暴雨?

退一步讲,假如帆高没有发现阳菜的能力,那东京就完了吗?哪怕下了三年暴雨的东京,人们不也好好的生活着吗。泷的奶奶甚至在洪水中失去了房屋,但她却很坦然的说“这里本来就是海洋,是人类改变了它,不要为失去的东西而遗憾,也许一切只是回到了最初的模样。”

世界从来都不需要被拯救,真正需要被拯救的是人类自己。

经过我之前的分析,大家应该明白了,一直以理智的大人自居的圭介和夏美,被帆高和阳菜之间纯真的感情所感动,两个纯真的灵魂不讲利益和得失,只是单纯的关心对方,爱慕彼此。这种久违的真挚情感,随着剧情的推进逐步融化着圭介和夏美的心。

尤其是看到帆高为了阳菜而不顾一切,以及警察探长的冷漠无情,这种强烈的对比导致了他最后的爆发与倒戈——理智、对错、利益,能不能放下这些自欺欺人的包袱,真诚的为你关心的人做点什么,哪怕骑着摩托被警察追捕,哪怕为了帆高拦住警察,至少他们重新拾回了关心他人的能力,而不是仅凭一句“你这孩子怎么这么不懂事”,就将别人踹翻在地。

首先,新海诚这次故事确实没讲好,这个真的没得洗。

首先,新海诚这次故事确实没讲好,这个真的没得洗。

原因我认为是他野心太大了,在之前的作品中,他的关注点其实是很狭窄的,无非是关于爱情和距离的探讨。这次他向《麦田里的守望者》致敬,去触碰社会问题这个大题材,却没考虑过自己有没有这方面的经验,能不能把爱情和社会这两个元素无缝的结合起来?

加上我们国内观众根本无法对日本的社会问题感同身受,所以才出现了该片在日本大受好评,甚至选送奥斯卡,而在国内却遭遇口碑滑铁卢。

《你的名字》大火之后,诚哥明显有点飘了,被资本忽悠的步子迈得太大,又是放广告又是探讨社会焦点,真的不适合他。但也不至于说诚哥翻车,最起码这次故事是及格的,票房也证明了这一点,但仅仅及格是对不住新海诚这三个字的,更没有达到我们影迷对他的期待。

希望诚哥能够做回自己吧,依然期待他的下一部作品。

新海诚演绎《天气之子》名台词“呐~现在开始要变晴了哦~”【bilibili星访问 第53期】_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili

新海诚演绎《天气之子》名台词“呐~现在开始要变晴了哦~”【bilibili星访问 第53期】_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili