小偷家族:社会才是恶之源头

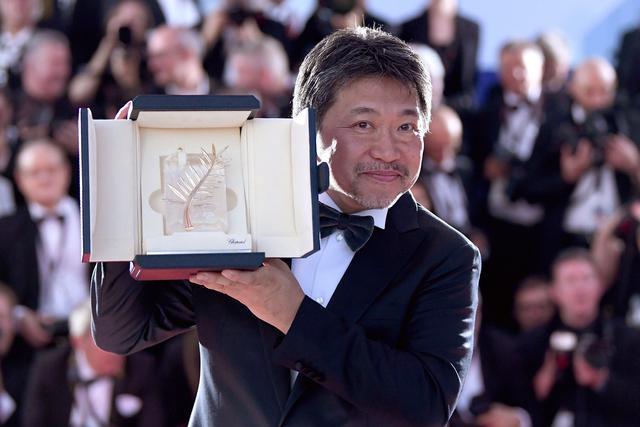

谈及2018年的戛纳国际电影节,有部获奖电影永远绕不开,就是《小偷家族》,并且个人认为,这部电影可以进入金棕榈奖前十位。

在所有人都误以为这部电影是家庭剧时,导演是枝裕和在新闻发布会上亲口告诉了观众,电影的核心在哪——这部电影不是要探讨家庭,而是在呈现日本的社会问题。

是枝裕和之前的电影都在家庭剧上做文章,这部电影看似是家庭剧,实则导演的视角已经有了极大转变。可以说,在家庭剧的壳子下,视角更为形而上。对于这样的转变,是枝裕和这样解释——父母的离世让他对家庭重新审视,也改变了一贯的重心。

一个导演的进步正在于此,走出自己舒适的小圈子,进入一个更为宽泛的大圈子之中,回过头来暴露小圈子的核心问题。

因此,是枝裕和在《小偷家族》中得到了升华,跳出家庭,以社会的视角看本质。于是,我们在《小偷家族》中,看到的不是世俗化的家庭伦理问题,也不是标签化的家人温馨场面。一个真实、残酷、温情的边缘家庭,三百六十度呈现在了我们眼前。

我想,如果用一句话来概括这个“小偷家族”的话,“社会才是恶之源头”最为贴切。关于此,从以下几点可以得出。

我们自小被教育“勿以恶小而为之”,对于小偷小摸这种事情,我们但凡听到这样的新闻就会上纲上线。尤其对于强大的网络暴力来讲,偷个西红柿都能被口水淹没了。那么我要提一个问题,看罢这部电影,有谁会义愤填膺地骂这家人在超市偷东西没有公德心?有谁会骂“小偷家族”中的父母不仅不会教育子女,而且还鼓励孩子和他们一块儿为恶?如果我们不仅没有骂,还被这家小偷感动了,还同情他们,原因到底出在了哪里?

导演用极其克制朴素的镜头告诉我们,那些自私面也好,还是那些在社会定义下的非正义也罢,在善良、淳朴、人情味等等这些人性本质面前,任何社会性质的恶真得不值一提。

如果这部电影中的小偷家族个个好吃懒做,不务正业,整日靠偷偷摸摸,闲情度日,那么我们不仅会怒不可遏,而且还要将这个家族视为社会蛀虫的典范,进行批评教育。可这部电影中的人物并非如此,我们之所以没有去责备他们,更重要的原因是,我们把对“小偷”的厌恶从行为人本身转移到了社会层面。

“小偷家族”作为社会边缘家庭,他们并非不努力工作。家庭中的父亲角色柴田治有一天天气恶劣,他本不愿意出去,但考虑到家庭生计,还是强撑着身体到了工地,结果腿被摔伤。母亲角色的信代,同样是个工作狂,她和另外一个同事在工厂里时薪最高。而姐姐亚纪在风俗店也非常努力工作,养活自己。奶奶有养老金,但也并非倚老卖老,诸事不做,反而她负责照顾家庭,为家人平时的琐碎事物操劳。

按道理一家人都有工作为什么还要偷?说到此处,问题的核心昭然若揭。导演真正想要揭示的是在一个贫富差距较大、教育普及不高的社会状态之下,底层人民就算努力工作,生活也难以为继。我们之所以能原谅这个家庭的小偷行径,其原因正是于此。

如果只看这部电影的前面部分,或许以为导演拍的极其琐碎,可在极度克制叙述之后,是枝裕和开始将挤压的能量,有条不紊地接二连三爆炸,最后片段,可以说观众得到的快感应接不暇。导演将电影引向高潮,推到结尾之后,那些琐碎的镜头仔细回想一下,又觉着其实并不繁琐,甚至可以说非常简练。电影没有一个镜头是无用的,每个镜头,每段故事都适得其力。

正是如此,电影中的每个人物先是娓娓道来,慢慢铺垫,看似繁琐的对话中,实则在隐隐约约地提示着他们的故事背景以及人物性格,终于在电影终章,大白天下,让我们拊手称赞。那么,重点来了,“小偷家族”中的六个人,原以为只有友里是被捡回来的,却不成想每个人都是被遗弃的。

电影先是说明了友里的家庭背景,父母家庭矛盾极深,母亲更是亲口说出,生她并非出于自愿。家庭里吵吵闹闹、纷纷扰扰,友里也时常被家暴,因此形成了孤僻的性格特点,独自玩耍时,被陌生人领回家,也没有反抗,反而喜欢上了陌生家庭。这种心灵上的遗弃,让友里幼小的心灵受伤极深,虽然电影片尾她重归家庭,但是口中哼唱着在“小偷家族”的歌曲,已经说明了一切。

亚纪被弃的故事是奶奶去拜访亚纪家庭时,从侧面呈现出来的。亚纪的父亲想必同她爷爷一样,抛弃前妻后再娶,重组家庭又有了一个孩子,叫做沙耶香,如此一来,造成了亚纪在家庭地位的失宠。亚纪之所以离家出走,抛开优越的生活,宁愿在街头做风俗女,可以想象她在重组家庭中遭受了难以忍受的暴力(冷暴力或热暴力)。她还特地将自己做风俗女的名字称为沙耶香,可见其对重组家庭的厌恶。

而奶奶是因为前夫出轨而遭抛弃,老来无子,更无依靠,这也是她为什么需要“小偷家族”的重要原因。

父亲角色的柴田治除了打工和偷东西什么都不会做(他自己也说过,没什么可以教给祥太),这反应出他自小没有受到良好教育,被社会抛弃。

至于母亲角色的信代虽然电影没有明确交代,但我们知道她之前做过风俗女,在成婚之后,想必因为自己曾经的经历,被人指责,婚姻不幸,才导致她正当防卫杀了丈夫,可以说她是被婚姻抛弃。

几个人中唯有祥太的身份不明,根据柴田治和信代的说明,祥太是在一辆车内被他们发现的。如果说柴田治和信代偷孩子,根据全片的感情基调,很难让人信服。我给出的猜测是,祥太还在婴儿时被人丢弃,柴田治和信代将他捡了回来。

无论如何,同是天涯沦落人,相逢何必曾相识,这六个人因缘际会,拼凑在了一起。在这里,他们或有自私一面,但终归六个人都相互扶持,在家里都找到了自己的归属感。

回归到社会本质上来,六个人其实分别代表着六种日本的社会问题。友里代表着家暴,祥太代表着生育的不负责任,亚纪代表着重组家庭对孩子的伤害,奶奶初枝代表着不幸婚姻,柴田治代表着社会教育未普及的危害,而信代则代表着社会保守观念对一个人的谋杀。

这部电影的伟大之处在于导演将人物的横截面深剖开来,善恶两面看似对立,却互相缠绕,如此真实。我们之所以对这部电影喜欢,正是因为电影中人物的真实性不可置疑。

这六个人凑在一起的原因是十分不流俗的,不是什么正能量,看上去,他们在一起不过是互相利用而已。

奶奶初枝年纪已大,不想老无所依,所以愿意贡献自己的养老金,同其他人生活在一起。友里和祥太都是被捡来回来的小孩,一方面没得选,另外一方面他们的心思还十分单纯,功利点来说,就柴田治和信代这对夫妻而言,被他们照料还算幸福。至于柴田治和信代,之所以同奶奶生活在一起,是因为奶奶有养老金,而孩子能够满足他们不能生育、想做父母的渴望。亚纪离开家之后,自己一个人生活艰难,这个家庭能够给她解决一些经济问题。

因此,在奶奶死后,一家人把奶奶悄悄安葬,之后柴田治和信代拿着奶奶留下的钱其乐融融。祥太被抓了,他们为了自己不被警察逮捕,抛开祥太跑掉。这些事情都体露出了他们自私的一面。

那么问题在于,他们彼此真的没有感情吗?难道在沙滩上奔跑玩闹,在家里互相调侃、一块儿吃饭,都是装出来的?好像不是这样。奶奶死了,他们伤心难过;祥太被抓走了,他们也一度失落。真正让他们自私起来的,还得回归社会。他们没有金钱,也没有权力,每个人都在社会边缘岌岌可危。在保障自己生存的前提下,能够对别人施以感情,已经是他们最大的善良。

奶奶已死,他们的经济条件、特殊身份都不允许厚葬奶奶,只能在家里悄悄埋了;祥太被抓,他们要钱没钱,要权没权,何况他们也知道祥太不会被怎样,所以他们为了让自己生存,只能逃掉。

对于他们的选择,我们没有谁会指责,因为我们感同身受。社会将他们残酷地边缘化,对于那些被社会打上标签的世俗感情,他们无法做到,但发自肺腑、无关物质权位的情感更让我们震撼。

在这篇文章最后,我想说,相比于电影中的这六位社会“边缘人”的朴实真诚,我们这些社会的“中心人”,有时候却显得虚伪可笑。我们表面上会尽可能装出感情真挚,但实际上虚与委蛇。而看看他们,不煽情,极朴素,感情真挚到令人心颤。

电影将社会中普罗大众的生活苦恼,利用一个边缘家庭剖析开来。关于电影中的种种值得我们个人反思,也值得整个社会反思。