《邪不压正》是毋庸置疑的好作品

《邪不压正》上映将近一周了。各路影评人与键盘侠对于这部年度大片的评价出现了令人费解的两极分化。有人盛赞姜文之浪漫自由,有人怒怼影片之混乱无序。纵观近期各家电影公众号上的各方评论,不难看出“挺邪派”和“怼邪派”之间似乎有一条无法逾越的鸿沟。

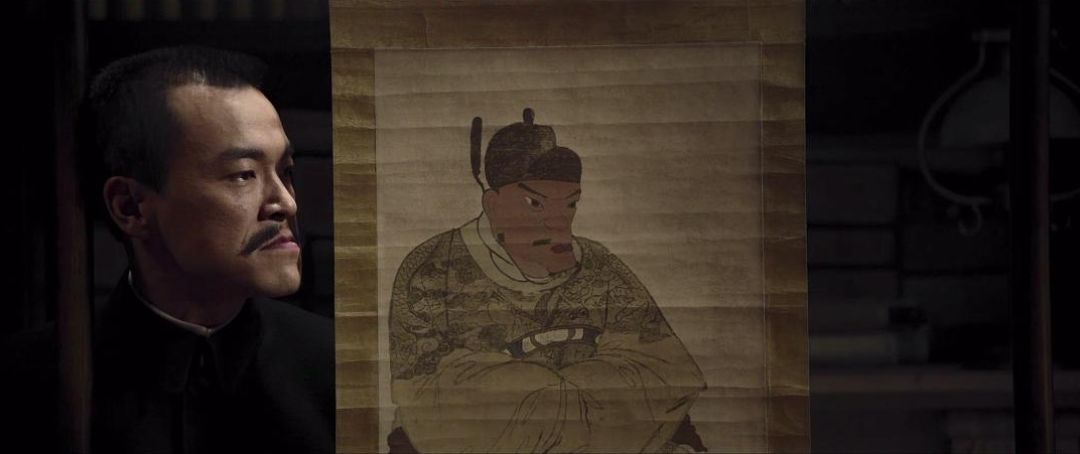

《邪不压正》(2018)

《邪不压正》(2018)

毕竟一方是用感性去称赞《邪》的真与美,另一方则是用理性去批判剧情无逻辑。两方讲的根本不是一个东西。所以吵了这么多天下来,怼邪派说:“故事都不会讲。”挺邪派说:“你不懂姜文。”

谁也说不动谁。

所以这个时候,我们需要以电影作品本身出发,去解构《邪不压正》的电影语言。一起来看看姜文会不会讲故事,《邪》到底算不算一个好的作品。

我不算姜文的粉丝。他的作品只看过《让子弹飞》,那也是我还未系统了解电影知识以前的事情了。所以这篇影评里,我是作为一个有点电影知识和鉴赏力的普通观众,抛开了姜文导演的前世今生,来和大家捋一捋影片本身的内容。

《邪不压正》的影片叙事不是传统叙事

《邪不压正》虽说是商业片,但是其中的太多元素都是挑战主流观众的。其一,就是《邪》的情节发展线索并非依附一条线性情节而发展的。说到复仇片,观众的期待往往是立志复仇的主人公历经了复仇道路上的重重阻拦,最终手刃仇人,大快人心,得到了人生意义的终极实现。《邪》的开篇看似也确实满足了这样的期待。雪夜灭门,燃烧的小孩,海外学成一身本领的彭于晏,中间夹一点晦涩的笑料,观众觉得:呀,真好,这就是我们想要的富有个人风格的,节奏明快的复仇片。

然而观众的期待在终于在彭于晏误打误撞打了针后被颠覆了。

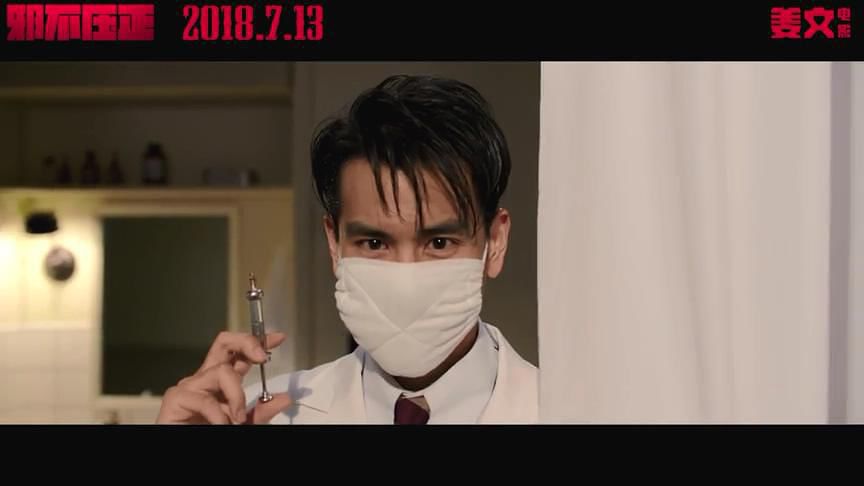

打针后兴奋的彭于晏

打针后兴奋的彭于晏

彭于晏打针这一事件的本身就很“反常规”。他因为不知什么样的缘由(调皮?)打破了猪尿泡,从而被不知哪里冒出的烟鬼骗钱,又莫名其妙地打了针。此处反常规有两点:一是观众根本不知道彭于晏为什么出来瞎蹓跶,二是这一系列的事件都属于纯粹的偶然事件。而最令观众费解的是,这一连串的偶然也并没有在复仇的主线中起到任何直接作用:观众都不知道彭于晏上街是去干什么的。

即使观众从后来的对话中隐约知道彭于晏可能是去找周韵碰头,可是明眼人可以看出,导演在此故意弱化了所谓的主线情节。彭于晏从上街开始,就进入了一种超脱的状态:他自己都不知道自己在干什么(无讽刺之意)。他遇上了奇怪的人,许下了浪漫的承诺,见到了根本一郎荒谬活泼的论语讲解,偷了刀,又回家给鬼魅般现身的许晴屁股上盖印。一切都不讲逻辑,跳脱剧情,只表现着眼前主观的感官体验。

这样拒绝传统线性复仇之路的,发散的,感官的叙事,使得很多观众,包括第一次观影的我,造成了叙事期待上的落空。

《邪不压正》的感官逻辑

观众对于影片开头的紧密节奏和在朱元璋像前掷地有声的磕头,想必依旧印象深刻。片中几段有力的快节奏剪辑使得影像表现内容更趋向于感官的冲击而非情节的铺垫:它不给观众逻辑思考的空间。

纵使文戏也遵循此法:姜文廖凡的饺子宴,租界酒楼鸿门宴,姜文地图筹划捉彭于晏,皆为文戏武作。台词在《邪》里成了形体表演一般的媒介。观众在这高密度,高强度的台词下不断地见证着表演者情感的碰撞和冲击,而台词内容对于主线复仇之路的影响,已经不再重要。

和传统叙事中剪辑只推进剧情,使得影片叙事流畅的功能不同,《邪》的剪辑也遵从了影片的叙事理念:弱化主线,强调感官。影片中数次通过两个场景中人物动作,台词或概念的联结来切换场景,推进叙事。这种剪辑手法在艺术电影中尤为常见。而《邪》中对于这一剪辑手法的运用更是使得感官体验成为了推进情节发展的线索,而非片头就已亮明真身的复仇大计。

当观众理解了感官体验在《邪》中的举足轻重的位置,并抛开对于传统叙事的期待,其实会发现《邪》是一部在概念和制作上都相当统一的作品。更进一步,《邪》的“感官逻辑”也使得观众在荧幕上体会到了从未体会过的历史,甚至是从未体会过的电影形式。

姜文是一位从业数十年的资深导演,纵使个人风格强烈,也不会不知传统叙事的基本原则和观众所期待的电影形式。四年磨一剑,他更无理由做出一部“节奏混乱”,“不知所云”的不及格电影。《邪不压正》的争议来源于这部影片商业营销造成的观众预期与作品本身艺术性之间的冲突。不过这些对于这篇影评来说都不重要。重要的是,《邪不压正》确实是一部毋庸置疑的好作品。