国漫崛起?揭秘9.2分爆款《风语咒》的前世今生

中国制造

“制作团队全都是中国人,他们有这个‘骨血’”

2014年,《风语咒》就曾以片花的形式亮相戛纳电影节,距离2018年正式上映,间隔了足足四年时间。也有不少媒体在报道中,打出《风语咒》五年筹备、三年制作,八年磨一剑的口号。

2014年,《风语咒》(《风语术》)在戛纳放映的片花截图(那时的罗刹造型还相对简单粗糙)

当被问及“时间都去哪儿了”,刘阔十分坦诚,“片花在戛纳放映后引起了很大的反映,但是你回头真正做这个片子的时候,会发现方方面面条件都不够。

做一个片花,也就是一二十个人的事。你要做一部电影,就是上千个人的事了。片花出来了,资金不够,团队不够,流程不成熟,包括自己导演的功力也欠缺,那就先放一放...后来从正式开始做也就是两年半、三年的时间。”

《风语咒》全片镜头量达到2300个,其中的特效镜头占到全片的70%,由近百家动画团队和公司协作完成。

让导演刘阔颇为自豪的是,这些团队无一例外都是中国团队,真正做到了全流程的“国产”和“原创”。

谈到坚持“全国产”的原因,刘阔将其归结为以下三点:“第一个,我要做纯粹的东西。我的制作人员,全部都是中国人,他们有这个‘骨血’。技术水平可能没有好莱坞那么强,但我说什么他们都能明白;

第二个,我觉得中国动画产业与好莱坞的差距,其实是大家协同作战的工业流程的问题。中国除了几个比较大的公司,有内部的科学流程。其他大多数加工性的公司是缺乏公司与公司之间相互协调作战,上游下游的衔接能力的。所以我希望以这部电影作为开端,让大家结集起来,积累一些经验;

第三,用外国团队制作中国动画,已经有太多的人试过,别说那么多没成功的,就算今天真的找老外过来成功了,那又意味着什么呢?人家做完你的东西,走了,你还是你,没有积累。所以我们就想纯粹一把,试一试,同时也给我们积蓄能量。”

《风语咒》经过若干轮点映后,在收获好评的同时,不少观众也提出了人物面部略显僵硬、毛发不够生动、画风像网游等问题。

面对“差评”,刘阔的态度很开放:“我特别赞同,也特别欢迎这样的评论,我觉得特别中肯。就是因为这些,这个动画才需要发展,我们才需要在下一部继续努力。其实,一部作品不用观众提问题,我自己看这里面的问题比观众看到的还多。”

中国动画

“我不认为国漫崛起了,但未来一定是好的”

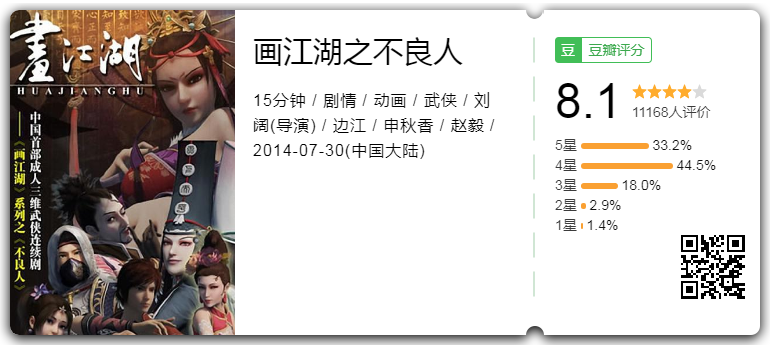

提到《风语咒》不得不提背后的“画江湖”系列。

2014年,刘阔与若森动画推出系列,播出平台由电视逐渐向网络转移,故事和画风也日趋“成人化”。

此后的四年里,若森陆续推出灵主、杯莫停、换世门生等动画系列。不仅在片头明确打出“18岁以下人士谢绝观看”字样,动画中大胆奔放的人物造型,略带阴暗的故事设定,血肉飞溅的动作场面,也都被国漫迷们视作成人向国漫的代表。

作为北京电影学院动画学院的老师,刘阔在与学生的接触中发现“95后对于动画,是有刚需的”。

《不良人》中人气最高的“黑白无常”

“世界上真正文化发达的国家,不会像中国一样去看待动画,觉得动画片就是小孩看的。随着90后的成长,我们对成人动画的需求是日益强烈的。所以这是市场的空白,我为什么不做成人化?”刘阔说。

“再有一个,我们现在倡导文化自信。文化自信了就应该发达,发达的话,在动画片这个小领域里面,我们也应该细分,如果动画只是给儿童看,何谈文化自信,你都没有给大人看动画的勇气,哪来的自信?”

谈到目前中国动画产业的发展,既做过番剧又做过电影的刘阔相当有发言权。

他坦言“网番”目前还没有直接的盈利模式,“我们做完番剧只能提供给平台,提供完了我们是不收费的,到现在目前为止,番剧市场,咱不说虚的,都是‘泡沫’,所以资本才逐步地从这个行业里撤出。”

相比之下,动画电影的盈利模式相对垂直且直接,但在刘阔看来,中国动画电影无论从“制作”的A端,还是“观众”的B端来看,都不够成熟。

“什么时候A端,能够稳定地给观众提供优质的和大数量的作品;B端,观众能给予这些好的作品应有的结果,这个时候国漫就崛起了。

现在这两端都不行。一,出不来足够优质的,足够数量的好作品。第二,即便出来了,观众对这个作品,也没有足够的关注和支持”,刘阔说。

从2015年的《大圣归来》到后来的《大鱼海棠》、《大护法》,“国漫崛起”一直是动画圈和媒体报道的关键词。

对此,刘阔直言:“我不认为国漫崛起了,但未来一定是好的”。

也许,《风语咒》就是一个新的开始。