年少丧母,晚年丧女,一世多艰,却度人无数

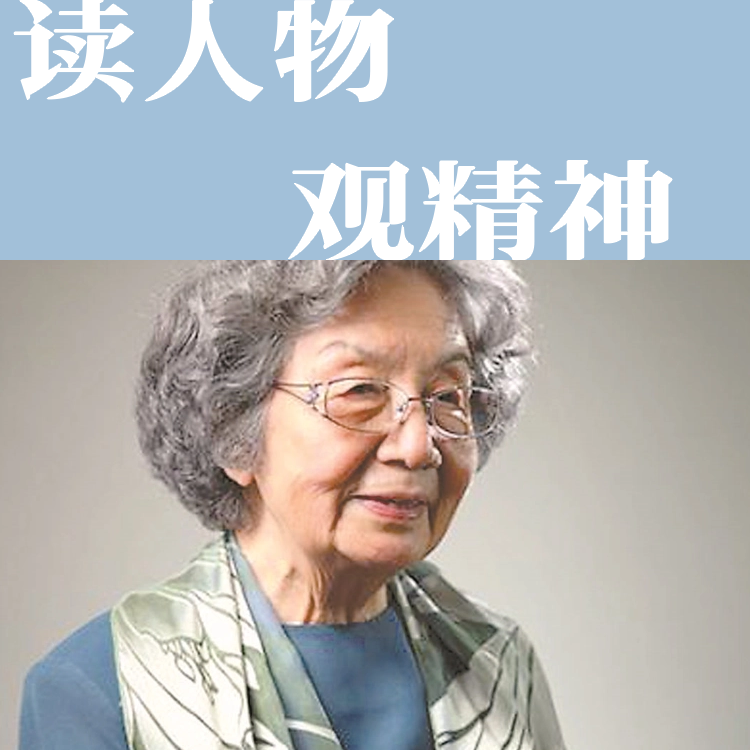

在《朗读者》中,有位气质卓越的优雅老人,站在那里,宛如一首古典隽永的诗词。

在《朗读者》中,有位气质卓越的优雅老人,站在那里,宛如一首古典隽永的诗词。

董卿这样介绍,说:

她是白发的先生,她是诗词的女儿,

她是中国古典文化的传承者、传播者,

也是很多人通往诗词国度的路标和灯塔,

她的一生虽然命运多舛却才情纵横,虽然颠沛流离却度人无数。

她就是蜚声中外,被称为中国最后一位“穿裙子的士大夫”——叶嘉莹。

从青丝到白发,叶嘉莹心怀对诗词的真挚热爱,尽心竭力将中国诗词之美薪火相传。

心有所爱,即使生活万般刁难,她也能温暖如初,熠熠生辉。

最美年华,与诗词相遇

最美年华,与诗词相遇

1924年,叶嘉莹出生于北平一个书香世家,是满族后裔,和纳兰性德同属叶赫那拉氏。

家学渊源,长辈们都有着深厚的文学功底,读书吟诗是他们的日常,耳濡目睹之下,她三岁便识字诵诗。

尤其是伯父叶廷乂,闲居无事时,常和侄女聊天,对她谈讲诗歌,可是说是她诗词道路上的的第一位领路人。

住在老四合院里,点点滴滴的光影景物,依稀是她所诵读诗词的篇章,孕育着她那一颗敏感细腻的诗心。

读中学时,她读到纳兰性德的《饮水词》,被深深吸引住了,一口气读完,其中的一些小令几乎可以过目成诵。

读中学时,她读到纳兰性德的《饮水词》,被深深吸引住了,一口气读完,其中的一些小令几乎可以过目成诵。

一字一句清新雅致,由心底自然而出的口吻和流利声调,引得她跃跃欲试。

自此,她开始无师自通地填写起小词来。

诗词天赋很快就展露出来,她十五岁便写下一首《咏莲》:“植本出蓬瀛,淤泥不染清。如来原是幻,何以渡苍生。”

报考大学时,她遵循内心的声音,选择了辅仁大学国文系,专攻喜爱的古典文学。

辅仁大学的女校在恭王府,是一座古典情怀滋长的风水宝地,而且学校里师资力量雄厚,充满浓郁的人文气息,叶嘉莹满心欢喜地投入其中,开始了一段美妙旅程。

老师顾随是古典文学大家,具有融贯中西的襟怀,讲课不仅是诗歌本身,还把诗歌的生命意境与做人做事结合起来,对叶嘉莹的一生影响之深。

叶嘉莹在文章中写道:“自上过先生之课以后,恍如一只被困在暗室之内的飞蝇,蓦见门窗之开启,始脱然得睹明朗之天光,辨万物之形态。”

经师易得,人师难求。

她珍惜每次上课的机会,总是全神贯注、心追手写,一字不落地记录课堂笔记。

四年时间里,她足足记下了八大本,视如珍宝。即使漂泊海外,辗转几十年,也随身携带,从未丢弃。

顾随对资质出众的叶嘉莹也极为器重,每次都给予中肯的批点,后来与她诗词唱和,即叶嘉莹写六首诗,老师会和诗六首回复她。

“一个人要以无生之觉悟为有生之事业,以悲观之体验过乐观之生活。”

这是老师的名言,也深深地感染了叶嘉莹,她写下:“耐他风雪耐他寒,纵寒已是春寒了。”

她找到了真正的精神寄托,暗暗下定决心:与诗词相伴一生,无怨无悔。

有人说:“内心常怀信仰,才不会迷失方向;坚持一份热爱,才能遇见更好的自己。”

她在最美年华遇见诗词,爱得真挚,爱得深沉,心中存有坚定的信念,以致于后来面对人生的种种苦难,也能够从容应对。

命运多舛,内心有力量

命运多舛,内心有力量

1937年,北平沦陷,隆冬的夜晚,狂风怒号。

叶嘉莹写下悲痛的诗句:“尽夜狂风撼大城,悲茄哀角不堪听。”

因战乱父亲音信全无,而母亲终日忧劳得了肿瘤,伤口感染溘然长逝在火车上。

17岁的她,少年丧母,还有两个弟弟需要照顾,小小年纪经历了生命中的锥心之痛。

母亲入殓时,她听见钉子钉在棺木上,声声击碎了心。

漆黑深夜里想起母亲,那种凄凉无助没有谁可以慰藉,她起身,用写诗来抒发心中的悲伤:“窗前雨滴梧桐碎,独坐寒灯哭母时。”

幸有诗作伴,心中有一盏不灭的灯,支撑她继续坚韧前行。

大学毕业后,她在一所中学任教。

因为生活清苦,冬天只穿一件棉衣,棉衣破了就打着布丁去上课。

她不在意这些,非常坦然地说:“只要我课讲得好,学生对我一样尊敬。”

诗词已经流淌在她血液里,让她始终充满力量,清苦日子算不得什么。

24岁时,她与国民党海军赵钟荪结为夫妻,本以为幸福生活来临,未料到带来的是更多的苦痛。

她跟随丈夫去了台湾,没多久遇上白色恐怖,丈夫被抓,剩下她一人带着几个月大的女儿,颠沛流离,甚至在走廊上打地铺睡觉。

白天教书带着女儿,晚上牵挂着丈夫,生活饱经患难,就像她诗中所说:“覆盆天莫问,落井世谁援。剩抚怀中女,深宵忍泪吞。”

三年后丈夫出狱,等来的不是安慰和依傍,而是一个性情乖张、暴躁的男人,常常使她夜不安寐,梦到自己下沉到水底,压抑至无法呼吸。

读到王安石的一首诗,那一句“众生造众恶,亦有一机抽”,犹如当头棒喝。

是啊,瓦片砸到你,它自己也碎了,不要怪它。

于是,她释然了,不再计较,全身心放在诗词研究上,丈夫的无理取闹就变得无足轻重了。

女儿说:“我母亲一辈子都在和古诗词谈恋爱。”

女儿说:“我母亲一辈子都在和古诗词谈恋爱。”

当她年过半百,想着漂泊半生,终于可以安定下来了,可命运却又给了她沉重的一击,即长女和女婿在车祸中罹难。

处理完女儿女婿的后事,她闭门不出,谁也不见,含泪写下了十首《哭女诗》。

“痛哭吾儿躬自悼,一生劳瘁竟何为。谁知百劫余生日,更哭明珠掌上珍。”

她感慨命运不公,反思活着的意义,觉悟到还有比小我更值得的事情,那就是把目光投向更广大更恒久的追求上,才能超越悲哀,涅槃重生。

生命以痛吻我,我愿报之以歌。

我们读她的诗歌,感觉那么美,其实都是她用自己的忧愁和苦难编织出来的。

经历了那么多至暗时刻,她却依旧如阳春白雪,在她身上我们看不到一丝埋怨与自怜自艾。

她说:“我从诗词中看到光明,得到力量。”

诗词是她温柔的武器,用以拨云见日,对抗那冰冷残酷的命运。

正如她把自己比喻为风中芦苇,有她自己的坚持与品格,即使再大的暴风雨,也折不断、摧不毁。

诗人席慕蓉曾说:“叶先生站在那里,就是一个发光体。”

那是她坚韧的力量,更是她高贵的灵魂。

襟怀洒落,润物细无声

襟怀洒落,润物细无声

70年代,叶嘉莹已是多所知名大学的教授,在她看到内地学校需要老师时,义无反顾地申请回来教书,希望不要任何报酬。

她在长诗《祖国行》里写道:“卅年离家几万里,思乡情在无时已。”

当她站在南开大学讲台上时,教室里坐满人,教室外站满人,好多都是慕名而来听课的学生。

她吟诵起诗词来仿照古法,曲折婉转、情韵并茂,整个课堂沉浸在唐风宋韵之中,分不清是现代人还是古人。

学生们都爱听她的课,就像是一次纯粹的享受,太有魅力了。

大学老师徐晓莉听了叶嘉莹的几堂课,就深深地爱上了古典诗词,说:“我的人生就这样开始改变了。”

作家白先勇当时念外文系,宁愿逃课,也要跑着去听叶嘉莹的课。

除了南开大学,叶嘉莹应邀去北京师范大学、复旦大学、南京大学等数十所大学讲学,还到马来西亚、新加坡等地讲授古典诗词。

几十年如一日,她辗转于国内外,不辞劳苦地为传播中国古典诗词的理想忙碌着。

直到2014年,她年岁大实在飞不动了,定居南开。

她认为古典诗词文化传统的根基血脉在国内,而承前启后的希望,则在今日少年的身上。

她认为古典诗词文化传统的根基血脉在国内,而承前启后的希望,则在今日少年的身上。

为了让孩子们从小受到诗词熏陶,她不顾自己年事已高,每天工作到深夜两点,精挑细选出200多首适合儿童的古诗词。

而呕心沥血写出的19部诗词著作,都成为传承中华传统文化的经典之作。

她对学问要求严谨,对生活却要求很低,一个人生活,午饭常常是吃剩菜剩饭,有次不小心摔断了锁骨,只好请几天保姆打扫卫生。

大家心疼她,劝她歇一歇,安度晚年,而她却说:“中国古典诗词,这么好的东西不讲,我上对不起古人,下对不起青年。”

她一辈子都在做学问,就像她说的那样,要将不懂诗的人接到里面来,以无声的觉悟做有声的事业。

近几年,她拿出自己的全部积蓄和变卖房产收入,累计3568万元,捐赠于南开大学古典文化研究。

从诗词中获得力量,并将这种精神传递给更多的人,这是她发自内心的热爱,更是她最美情怀的展现。

海明威曾说:“我为我喜爱的东西大费周章,所以我才能快乐如斯。”

对于叶嘉莹来说,幸福就是把自己一生的情意,都寄托在中国古典诗词中。

她始终盼望中国古典诗词文化的长流,能够绵延不绝,生生不已。

2020年感动中国人物颁奖典礼上,主持人读起了叶嘉莹的颁奖词:

2020年感动中国人物颁奖典礼上,主持人读起了叶嘉莹的颁奖词:

桃李天下,传承一家。

你发掘诗歌的秘密,人们感发于你的传奇。

转蓬万里,情牵华夏,

续易安灯火,得唐宋薪传;

继静安绝学,贯中西文脉。

你是诗词的女儿,你是风雅的先生。

无论经历多少苦难,她都心存兼济天下的情怀,将中国诗词的魅力散播天下,赢得了世人的赞颂。

有人问:“读中国诗词有什么用呢?”

她动容地回答:“诵读古典诗词,可以让你的心灵不死。”

是诗词,带她走过人生的无常;是诗词,承载着她一生心之所向。

“好将一点红炉雪,散作人间照夜灯。”

漫漫人生路,只有奔赴心中所爱,才能欢喜自在,不负此生。

叶嘉莹老人,用一生时间做着喜爱的事,坚韧如磐石,明媚似春风,灿烂了近百年时光。