如何评价《海上钢琴师》这部电影?

据说看了这部电影的评价有两种极端,要么没有任何意思,要么非常动人。

时隔21年,朱塞佩·多纳托雷导演的《海上钢琴师》正式登陆了中国院线。大陆上映的版本是经过4K高清重置的,重新剪辑后的电影片场为125分钟,比起导演最初剪辑的版本少了44分钟的内容。

时隔21年,朱塞佩·多纳托雷导演的《海上钢琴师》正式登陆了中国院线。大陆上映的版本是经过4K高清重置的,重新剪辑后的电影片场为125分钟,比起导演最初剪辑的版本少了44分钟的内容。

虽然对于意大利电影没有特殊偏好,但是考虑到豆瓣电影上超过100万的观众给本片打出了高达9.3的均分,还是满怀期待地走入了院线。

《海上钢琴师》是一部好电影,但对于大部分观众来讲它达不到所谓“神作”这一层次。

开篇时相对影片整体的节奏而言剧情推进比较缓慢。故事的起点并非是“海上”,也并非是“钢琴师”,导演绕开了剧情中的唯一地点弗吉尼亚号游轮和唯一主角1900让观众从一位讲述者身上开始接触这个故事。

开篇时相对影片整体的节奏而言剧情推进比较缓慢。故事的起点并非是“海上”,也并非是“钢琴师”,导演绕开了剧情中的唯一地点弗吉尼亚号游轮和唯一主角1900让观众从一位讲述者身上开始接触这个故事。

Max的旁白大概要持续15分钟左右,无论观众选择任何的版本进行观赏都无法避开这长达15分钟的旁白。很不幸地,广电总局对于电影的主干部分进行了大幅度的删减,却一秒不少地保留了原本就过于冗长开篇旁白。

经过删减之后,原封不动的旁白就会使得电影的叙事结构两头太过松快,中间又高潮迭起。这或许也是导演多纳托雷当年死活不肯缩减院线版长度的原因。

比如说在讨论给婴儿1900取名的时候,院线上映的版本并没有这个Chinky China Man这个桥段。

比如说在讨论给婴儿1900取名的时候,院线上映的版本并没有这个Chinky China Man这个桥段。

再比如说,我们在国内看到的版本也没有丹尼对着船长大喊 Fuck The Law 这一情节。

再比如说,我们在国内看到的版本也没有丹尼对着船长大喊 Fuck The Law 这一情节。

虽然这两处片段中涉及的台词都不太友好或文雅,但是从某种角度上这一处删减对于观众理解剧情的影响还是蛮大的。之后1900第一次弹了钢琴以后说出Fuck Regulation以及在遭到音乐家挑衅之后说出Fuck Jazz其实都或多或少地受到了来自黑人养父的影响。

与其说是受到了其黑人养父的影响,不妨说是1900对于自己出身和身份的一种叛逆。

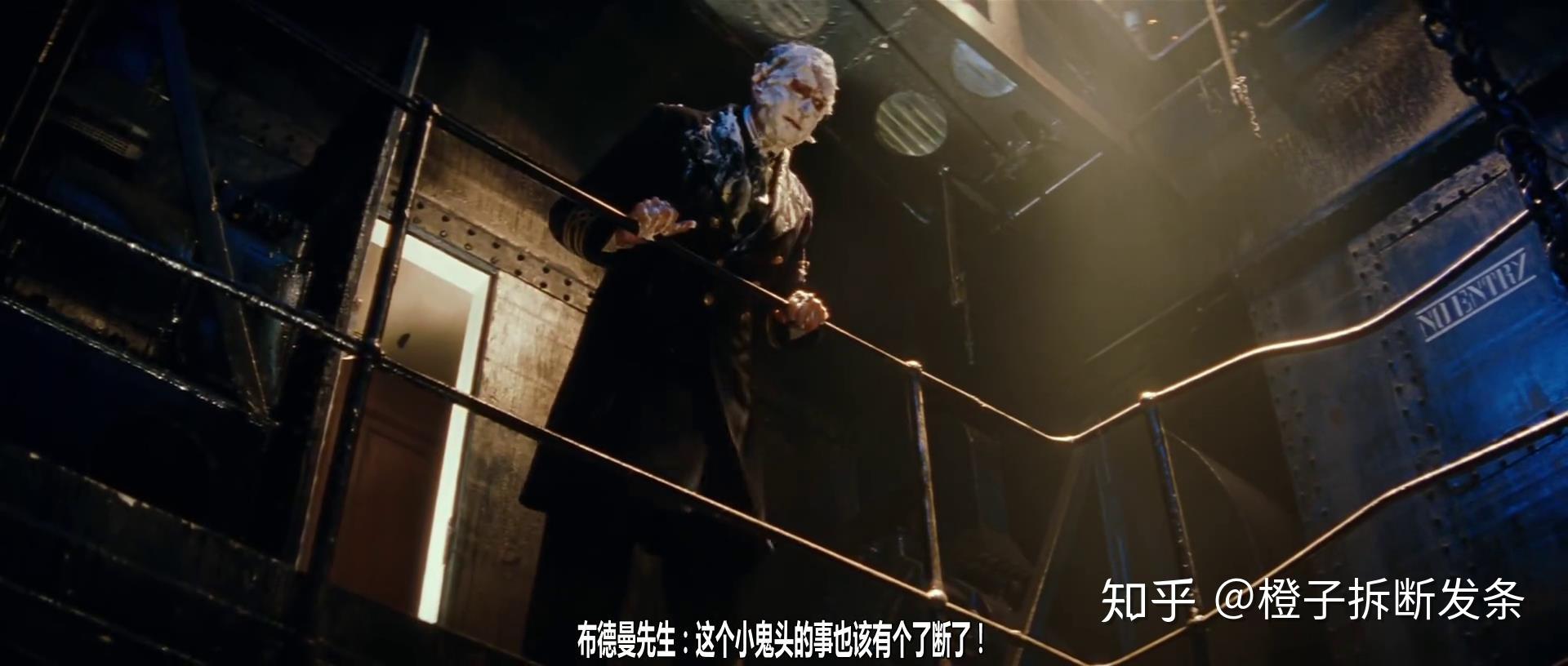

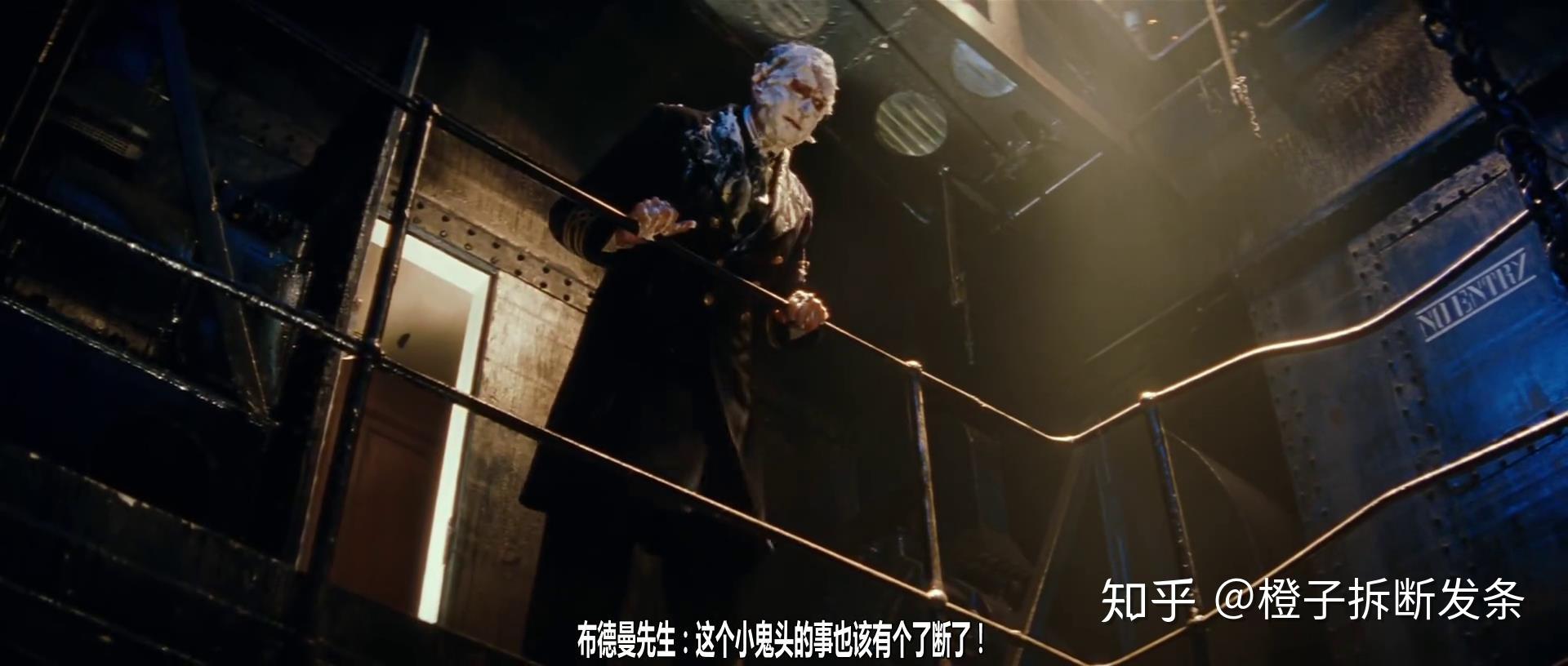

为什么男孩子的养父要大声回应史密斯船长 Fuck The Law呢?这是因为史密斯船长抓到小丹尼在厨房里偷蛋糕后教育不成反被扣了一脸蛋糕之后恼羞成怒,气急败坏地要求黑人锅炉工将丹尼这个不合法的“小偷渡客”送走。护子心切的锅炉工才会第一时间喊出“去他妈的法律”,并让门后厨房里的丹尼听见了。

为什么男孩子的养父要大声回应史密斯船长 Fuck The Law呢?这是因为史密斯船长抓到小丹尼在厨房里偷蛋糕后教育不成反被扣了一脸蛋糕之后恼羞成怒,气急败坏地要求黑人锅炉工将丹尼这个不合法的“小偷渡客”送走。护子心切的锅炉工才会第一时间喊出“去他妈的法律”,并让门后厨房里的丹尼听见了。

史密斯船长是整部电影里唯一一位作为笑料登场但并不十分重要的角色,剪辑师大可把他的相关内容全部去掉,当然他们也确实都这么做了。但是要把这一对主角日后性格产生决定性影响的一幕去掉,绝对会对观众的理解造成一定的障碍。

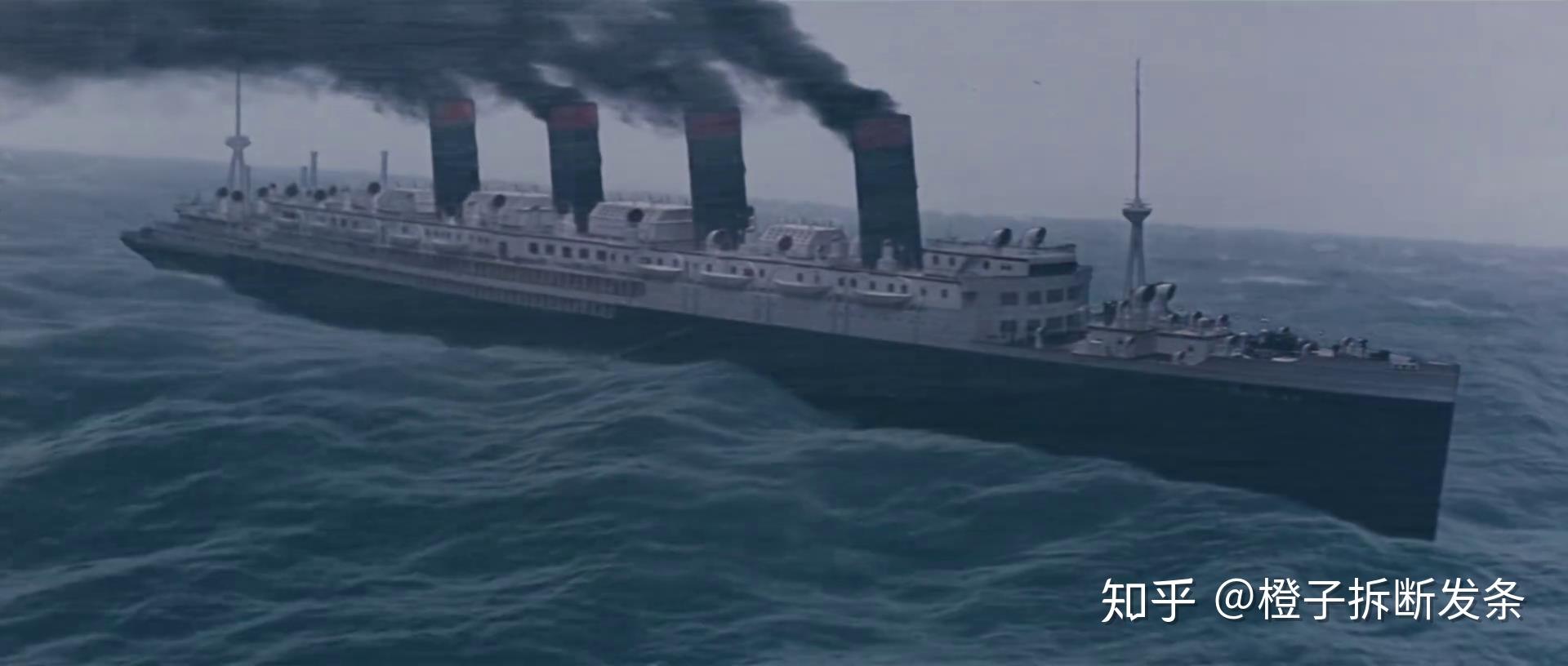

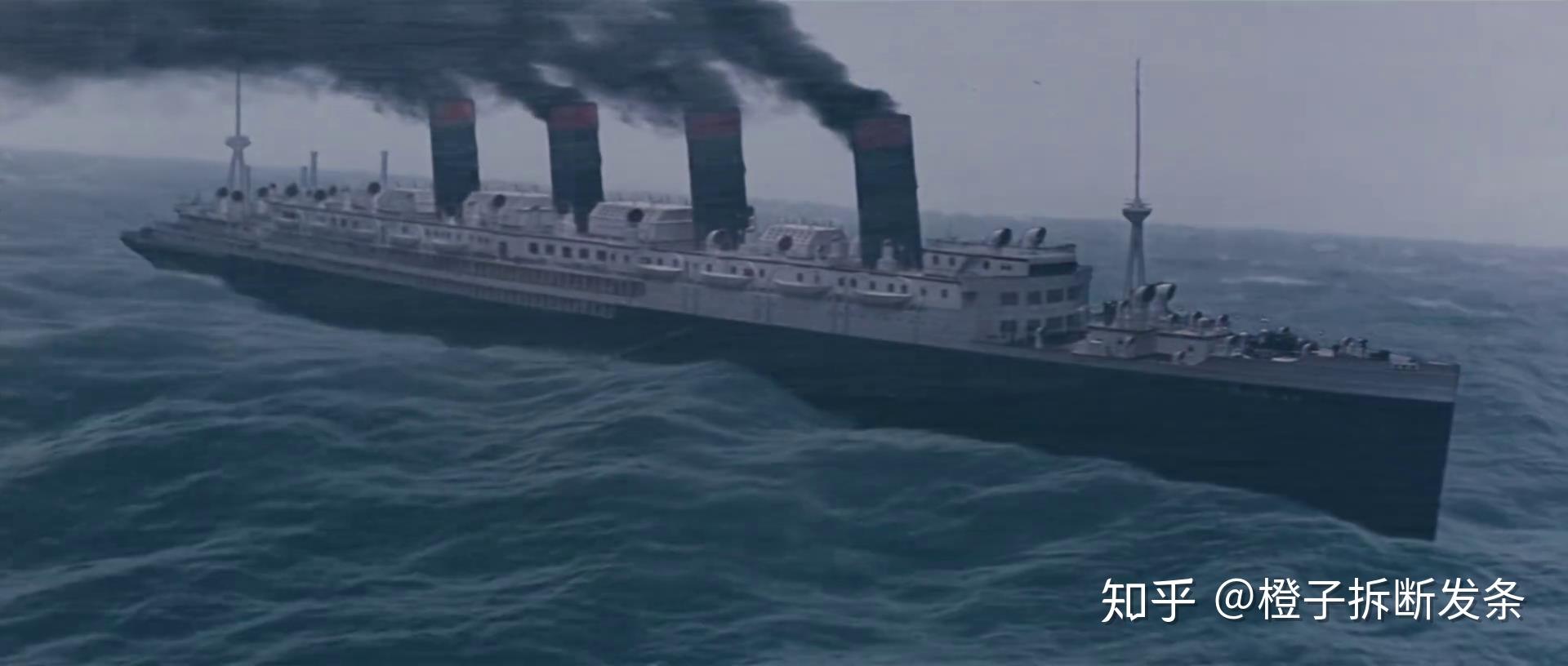

刨去开头15分钟的旁白,影片的故事基本就局限在弗吉尼亚号和1900一船一人之上,除此之外对于影片中出现的城市等背景做了虚化处理。

刨去开头15分钟的旁白,影片的故事基本就局限在弗吉尼亚号和1900一船一人之上,除此之外对于影片中出现的城市等背景做了虚化处理。

海上钢琴师 1998

海上钢琴师 1998

海上钢琴师 1998《海上钢琴师》利用模型拍摄城市和船只远景达到的效果会显得十分粗糙,该片成片于1998年。对比起同时期的电影,哪怕是利用电脑特效,影片中表现出来的城市船只远景不应该是这种效果。

海上钢琴师 1998《海上钢琴师》利用模型拍摄城市和船只远景达到的效果会显得十分粗糙,该片成片于1998年。对比起同时期的电影,哪怕是利用电脑特效,影片中表现出来的城市船只远景不应该是这种效果。

党同伐异 1916上图展示的同样是影片种出现的城市外景,截图来自格里菲斯导演的《党同伐异》。由于胶片保存情况的问题,《党同伐异》影片的画面清晰度上不去,但是城市的细节和质感却没有《海上钢琴师》里体现出来的“塑料模型感”。

党同伐异 1916上图展示的同样是影片种出现的城市外景,截图来自格里菲斯导演的《党同伐异》。由于胶片保存情况的问题,《党同伐异》影片的画面清晰度上不去,但是城市的细节和质感却没有《海上钢琴师》里体现出来的“塑料模型感”。

问题在于《海上钢琴师》的出品时间是1998年,经济投资还相当不低。下图种格里菲斯的《党同伐异》拍摄时间是1916年,将通货膨胀因素考虑在内后者的投资也不低,但《海上钢琴师》的特效要比《党同伐异》领先了将近一个世纪。

以当年的情况,《海上钢琴师》的投资不低,故意将包括城市和船只在内的所有远景拍出塑料模型质感绝不仅仅是为了省钱和特效技术不达标,而是为了追求某种艺术效果。

以当年的情况,《海上钢琴师》的投资不低,故意将包括城市和船只在内的所有远景拍出塑料模型质感绝不仅仅是为了省钱和特效技术不达标,而是为了追求某种艺术效果。

使用俯瞰或者眺望的角度拍摄城市,并且通过模型拍摄的方式故意将城市的细节——如灯光,居民,行人,窗帘等信息模糊化,可以将仅仅作为微不足道的“背景”的城市和船只与真正值得观众主义的电影主题隔离开来,以免观众将过多的注意力放在导演认为不体现影片核心的地方上。

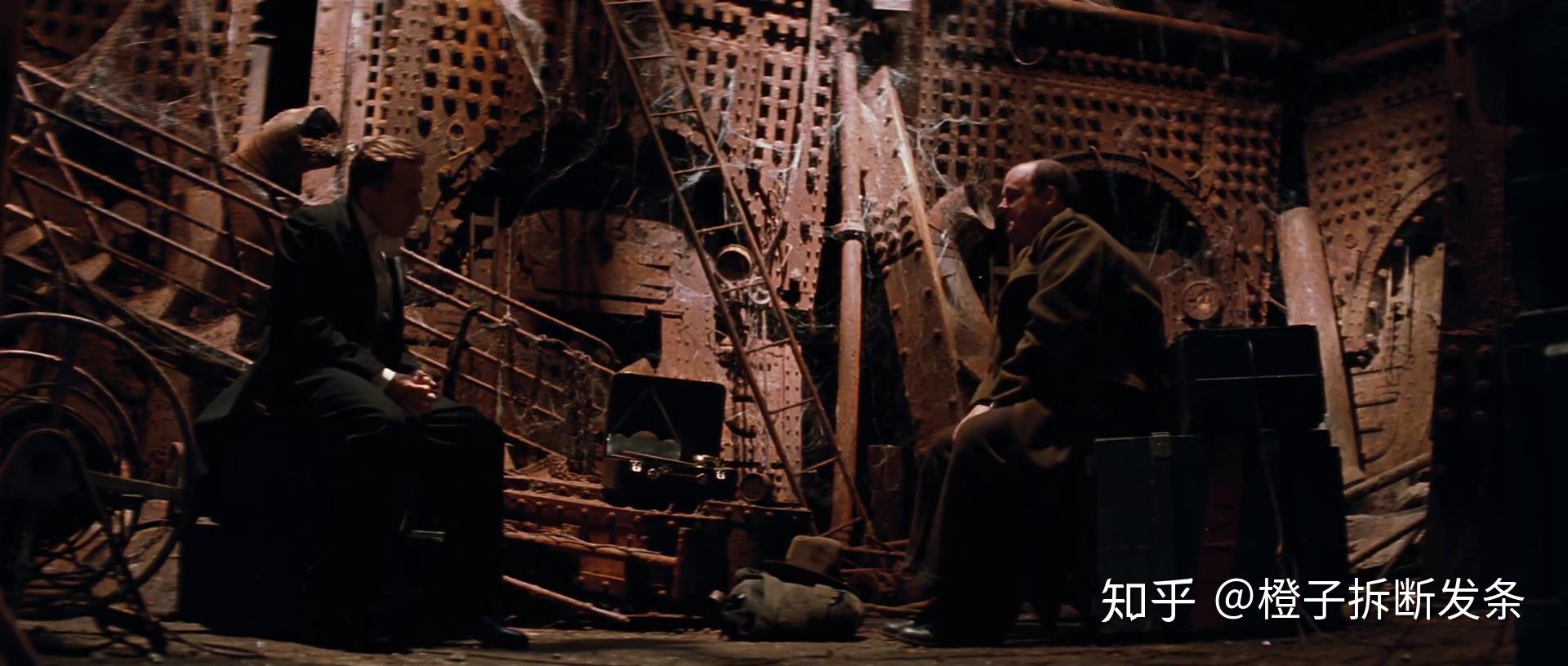

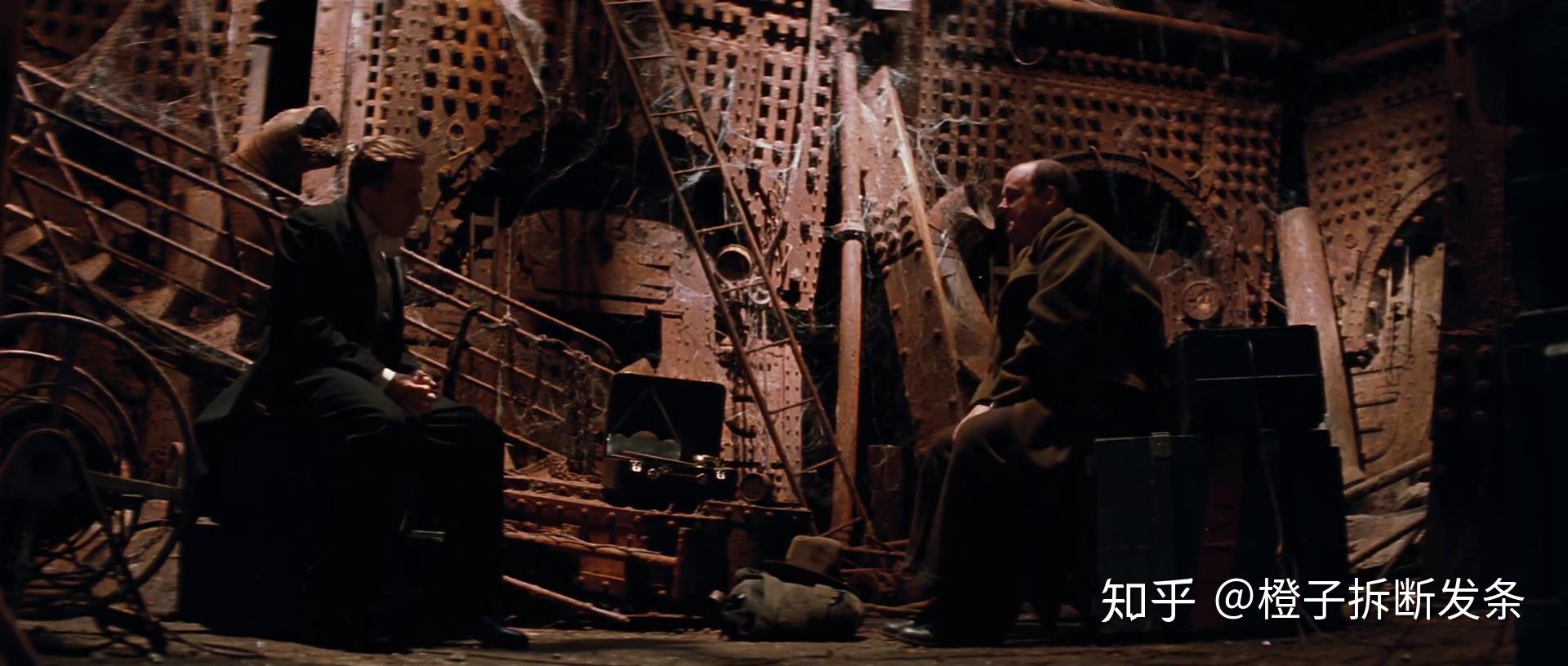

类似的拍摄手法我们也在美国早期具备开创性的电影上看过,这里我们就不得不提起《公民凯恩》这部在国内知名度不高但却在电影历史上具备重要地位的电影。

公民凯恩 19421942年由奥逊·威尔斯自导自演的《公民凯恩》中同样出现了类似模型一般的“城市”俯瞰镜头,《海上钢琴师》拍摄城市和船只远景的特殊手法很有可能就是在像《公民凯恩》致敬。

公民凯恩 19421942年由奥逊·威尔斯自导自演的《公民凯恩》中同样出现了类似模型一般的“城市”俯瞰镜头,《海上钢琴师》拍摄城市和船只远景的特殊手法很有可能就是在像《公民凯恩》致敬。

《海上钢琴师》与《公民凯恩》的相似之处也不仅限于区区几个镜头,《海上钢琴师》的叙事手法也深受前辈的启发和影响。

两者都采取了及其复杂的插叙倒叙混合进行的方式来讲故事,且同样通过一位主角之外的人物,对故事主角的故事进行深度的挖掘,借用旁人之口将一个结构精密内容完整的故事和盘托出。

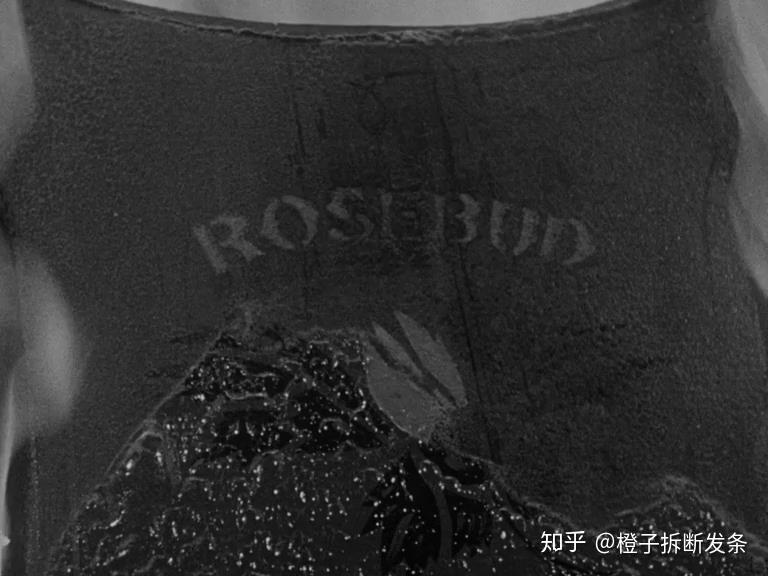

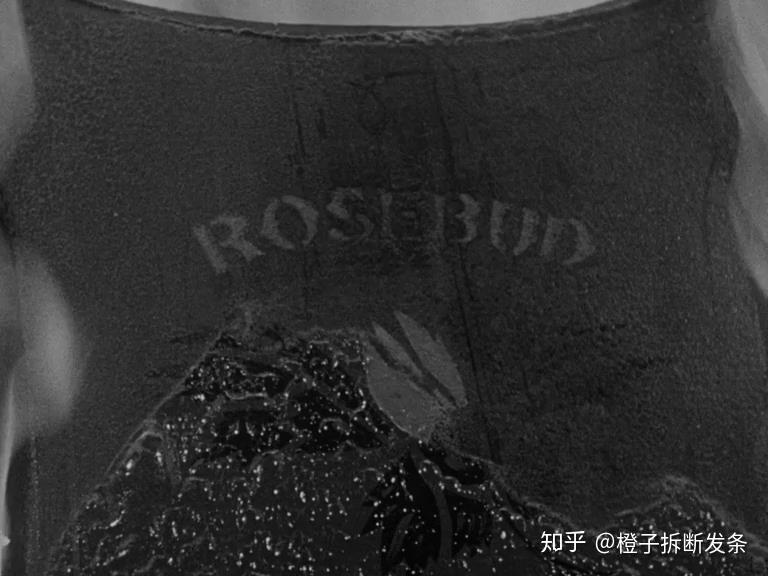

无论是《海上钢琴师》还是50多年以前的《公民凯恩》,导演都试图以一个能够贯穿整个故事的线索来方便讲述者推进故事的进度。在《公民凯恩》中,这一线索是从电影开头就被告知所有观众可能解决一切谜团的“玫瑰花蕾”。而在《海上钢琴师》中,这一线索则是“残破唱片”,如果故事的开头乐器老板手中未持有重要道具“残破唱片”,故事讲述者马库斯便不会无缘无故地回顾往事,故事就无法开展。而到了结局的时候,当讲述者的身份看起来即将脱离在故事之外,又是一件“残破唱片”将马克思的故事拉回到1900的故事当中。

这一叙事方式的失败案例当属2007年的《尼斯湖怪:深水传说》,故事基本以倒叙的方式展开,但是故事结束以后大家发现这个故事可以用正常的叙事方式讲得更方便。

《海上钢琴师》线索——残破唱片

《海上钢琴师》线索——残破唱片

《公民凯恩》线索——玫瑰花蕾通过讲述者不断将故事交替推进和中断,《海上钢琴师》中1900的故事成功地像凯恩一样分割成童年,弹琴,恋爱和孤独死去四个完整的部分。这样一来人物所经历的事件便能够更好地和当时的心理状态结合起来。因为讲述者马克思不断地在码头与乐器店之间往返,我们能够对每个时期不同的1900能够印象深刻。

《公民凯恩》线索——玫瑰花蕾通过讲述者不断将故事交替推进和中断,《海上钢琴师》中1900的故事成功地像凯恩一样分割成童年,弹琴,恋爱和孤独死去四个完整的部分。这样一来人物所经历的事件便能够更好地和当时的心理状态结合起来。因为讲述者马克思不断地在码头与乐器店之间往返,我们能够对每个时期不同的1900能够印象深刻。

较为可惜的是,《海上钢琴师》没能够通过角色之间的联系,藉由不通的角色将1900的故事拼起来,而像《公民凯恩》则是利用了不同角色跟凯恩之间的私人关系差异真正塑造出了“1000个人眼里有1000个凯恩”。举个例子,黑泽明改编芥川龙之介的《罗生门》和《莽丛中》便达成了从多元角度来看待一项事物。《海上钢琴师》全片169分钟只讲1900一个人的故事,在多元角度这一点上或许还应当做得更好。

对于本片唯一主角1900这个人物的解读,观众们也存在着众多的分歧。

对于本片唯一主角1900这个人物的解读,观众们也存在着众多的分歧。

主流的观点认为1900这个人物其实是“爵士乐”这一文化的拟人化形象,理由是1900出生与逝世的年龄大致与爵士乐在美国兴起与衰落的时间点是大概一致的。而且1900和爵士乐本身都大受美国白人群体喜爱,而爵士乐起源自美国的黑人群体,1900也是由黑人抚养长大。

另一观点认为1900这个人并不存在,他实际上是马克思人格的一部分,这个理论的支撑点在于马克思将1900的故事称之为“自己的秘密”,而1900躲在弗吉尼亚号中与船同沉则代表马克思人格中作为音乐家的部分随着1900的毁灭而留在船舱里死去了,剩下的部分则是自己下船买了小号放弃音乐的故事讲述者。马克思与1900的关系则是类似《搏击俱乐部》中杰克与泰勒的关系或者《致命ID》中旅馆住户之间的关系。

严格来讲两种解读都不大站得住脚。

首先马克思说1900的故事是自己的秘密这一点没有问题,因为影片中表述过马克思是唯一能够且愿意证明1900存在的人,他的故事相对于其他人而言自然而然成了不解的秘密。反而硬要将两者混作一谈的话则会使影片的叙述出现巨大的矛盾:例如马克思是优秀的小号手,擅长的是小号,向往的是陆地;1900却是天才的钢琴家,擅长钢琴演奏,向往的则是海洋。而最终两者一人毁坏了唱片,另一人又煞费苦心地将唱片补好藏进钢琴里。

首先马克思说1900的故事是自己的秘密这一点没有问题,因为影片中表述过马克思是唯一能够且愿意证明1900存在的人,他的故事相对于其他人而言自然而然成了不解的秘密。反而硬要将两者混作一谈的话则会使影片的叙述出现巨大的矛盾:例如马克思是优秀的小号手,擅长的是小号,向往的是陆地;1900却是天才的钢琴家,擅长钢琴演奏,向往的则是海洋。而最终两者一人毁坏了唱片,另一人又煞费苦心地将唱片补好藏进钢琴里。

《海上钢琴师》不是悬疑片,剧中角色也没有流露出任何人格分裂的特征值得人怀疑,将1900的故事解读为马克思自己的故事这一理论毫无疑问是对影片的过度解读。

如果将1900解释为爵士乐文化的具象化角色也不能完完整整地对号入座:比如爵士乐文化明明起源于黑人音乐家,也在黑人群体中流传更广,1900却是天生自带的白色皮肤。即使“1900不是活人”理论能够解决所谓不吃不喝能在船里生存以及弹琴能使琴弦发热点燃烟头等不合乎常理的剧情,然而这种理论却背叛了电影想要传达的思想。

导演在拍摄中煞费苦心,就是想要将看似神灵的1900塑造成一个有血有肉的活人,他需要吃喝拉撒,会怒,会爱,内心会挣扎的人。

1900终生不得踏出弗吉尼亚号,宁愿和爵士乐一同消亡也不愿做出改变,但是他会犹豫,会后悔,会害怕。

1900终生不得踏出弗吉尼亚号,宁愿和爵士乐一同消亡也不愿做出改变,但是他会犹豫,会后悔,会害怕。

1900也会像普通人一样恋爱,爱上一个白人少女,也会在夜晚耐不住寂寞偷偷跑到女孩子的寝室趁人家睡着偷偷亲热。

1900也会像普通人一样恋爱,爱上一个白人少女,也会在夜晚耐不住寂寞偷偷跑到女孩子的寝室趁人家睡着偷偷亲热。

甚至在电影的前半段里,台词已经明示了1900的身份,他并不是一个不存在的人,也不可能平白无故地就从石头缝里跳出来。

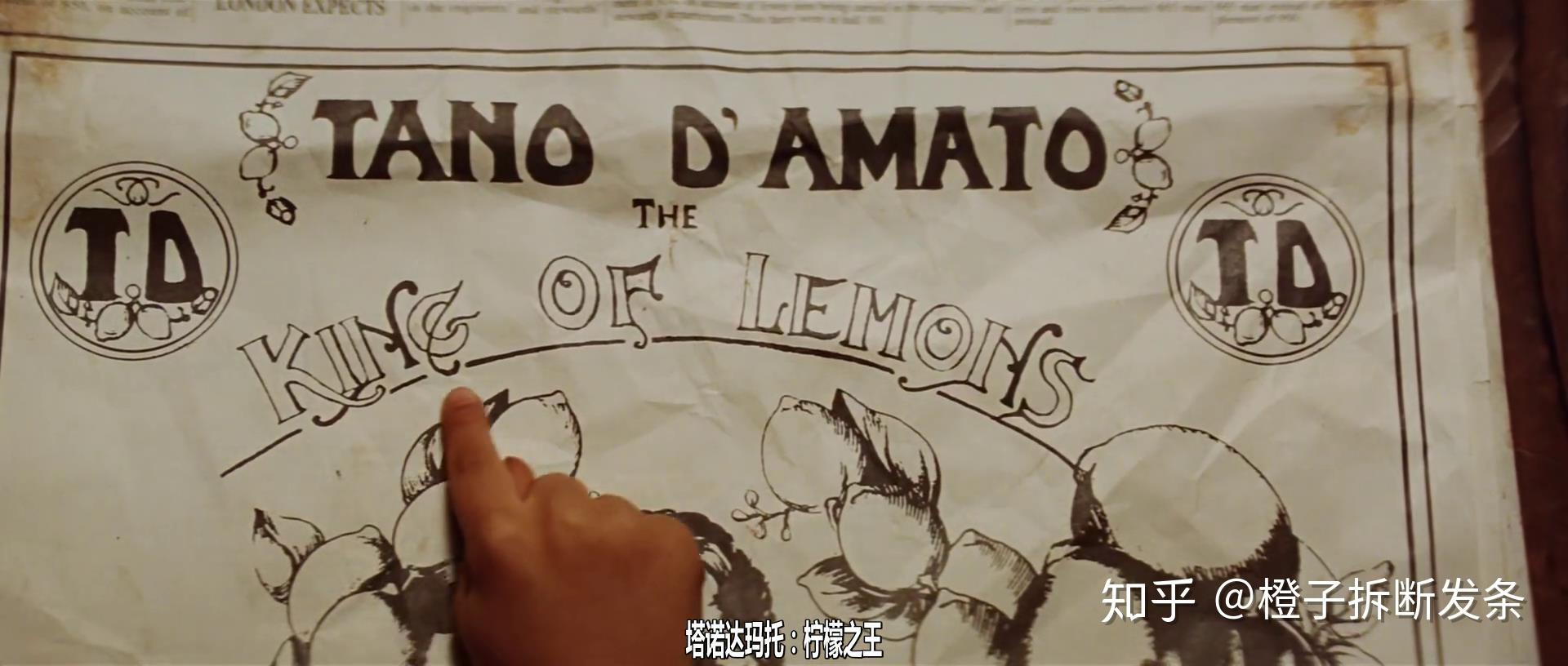

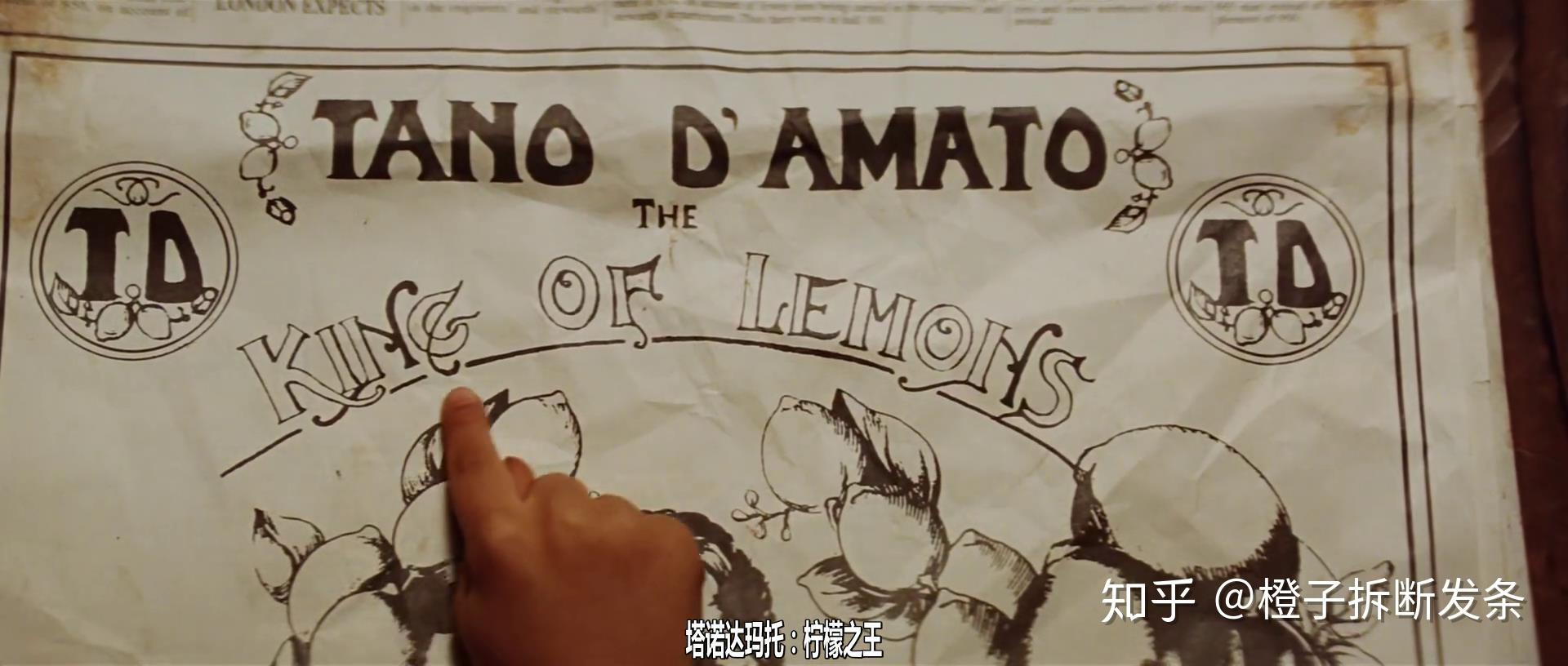

1900被发现时,摇篮上写的字样是“T.D 柠檬“,很快幼小的1900就在养父教导识字的时候发现这个词组的含义并不是“谢谢丹尼”。

1900被发现时,摇篮上写的字样是“T.D 柠檬“,很快幼小的1900就在养父教导识字的时候发现这个词组的含义并不是“谢谢丹尼”。

T.D很明显就是1900亲生父母的名字,由于他们以出售柠檬出名,所以干脆在1900的摇篮上把“柠檬”一次也一并写上。

至于为什么经过这么长的时间,1900的父母都没能找回亲子呢?一来丹尼对于1900很是喜爱,在他察觉T.D一词真正含义的时候立刻就阻止他继续联想下去,船长并不知道摇篮上写着T.D二字,从丹尼处得知T.D这一名字的人大多数都是船上锅炉工,打字不识一个,也不知道报纸上有一家买柠檬的大富豪名字缩写就是T.D。二来我们并不知道1900亲生父母的情况,是否因为事故丧生,又或者因为有了别的孩子就不必热心寻找1900。但是从这对夫妻理论上不应知道自己的孩子落在弗吉尼亚号,不然肯定要找来请养父吃(C)柠(N)檬(M)。

在删减片段中警察也找上船来,以亲属找上作为威胁要求船长将1900交出来,好将其送往孤儿院养育,否则就难免要把船长当作“美国梅姨”抓起来。

在删减片段中警察也找上船来,以亲属找上作为威胁要求船长将1900交出来,好将其送往孤儿院养育,否则就难免要把船长当作“美国梅姨”抓起来。

其实《海上钢琴师》只是试图讲述一个患有轻微社交恐惧症的天才音乐家的故事,它看上去没有那么宏大,没有那么深奥,也没有那么特殊,但越是贴近生活贴近真人的故事越是能够引起观众的共鸣。

其实《海上钢琴师》只是试图讲述一个患有轻微社交恐惧症的天才音乐家的故事,它看上去没有那么宏大,没有那么深奥,也没有那么特殊,但越是贴近生活贴近真人的故事越是能够引起观众的共鸣。

若我们将1900看作所谓“音乐本身”或是“马克思的救赎”,而非一位心怀痛苦和踌躇的音乐家,观众观影时的共情能力反而要被削弱。因为我们会对人的遭遇感到同情,却不会对“爵士乐文化的拟人化”经历的事情感同身受。

1900不愿意离开弗吉尼亚号并不是因为爵士乐不愿改变,仅仅是因为城市太大看不到边界,而他又害怕看不到的东西。

《海上钢琴师》并没有明确说明1900患有一定程度的社交恐惧症,但是我们可以根据人物已展示出的个性做出合理的个人推断。正如同《哈姆莱特》中的丹麦王子犹豫不决,两端踌躇;时而抑郁,面对自己的复仇消极逃避,时而情绪高涨突然之间下定决心。我们会解读说明这位丹麦王子的行为似乎表现出了双相情感障碍的症状,但是莎士比亚创作的年代心理学作为一门学科尚未奠基,也不存在双相障碍和抑郁症的描述。

同理,某一些观众可以通过自己与角色之间某段相似的经历或是本身异于常人的共情能力在角色身上看到某些自己的特质。对于1900而言,钢琴的琴键是有限的,对于钢琴他是熟悉的;但是对于除了钢琴以外的一切,是无限的,对于除了钢琴弗吉尼亚号以外的一切,他都是不熟悉的,而对于不熟悉的事物,1900感到恐惧。

正如我们某一些人会害怕出远门,害怕见到陌生人。或者有的时候害怕犯错所以就不做某件事,有的时候害怕自己说话不得体所以干脆就拒绝与人交流。

很多人或许从这位天才的音乐家身上看出了天才的脆弱,才会真正建立共情。

《海上钢琴师》这部电影在配乐上达到了当时顶尖的层次。叙事结构堪称巧妙,一定程度上站在了巨人的肩膀上却又没有去尝试超越巨人的头顶。叙事节奏把握不佳,时快时慢。剧情能够基本自洽没有逻辑硬伤但有部分情节脱离现实。

第71届奥斯卡颁奖典礼,受到哈维·韦恩斯坦的影响《莎翁情史》成了最大的赢家,斯皮尔伯格的《拯救大兵瑞恩》与同为意大利导演拍摄的《美丽人生》分别获得5项和3项奖杯,另一1998年上映的佳片《楚门的世界》收获多个提名。只有《海上钢琴师》颗粒无收。

除了奥斯卡之外,电影界影响力最大的奖项,欧洲三大电影节也是没有《海上钢琴师》翻出的一点水花。

全球最大的电影资料库IMDb中,《海上钢琴师》的得分为8.1,算得上是高分,但是没能进入TOP250。

《海上钢琴师》是一部不错的电影,但是它肯定不值豆瓣9.3的高分。参考当年奥斯卡当年获奖情况及其在豆瓣的评分,以及IMDb和烂番茄用户给出的评价,《海上钢琴师》的真实质量应当在8.2-8.6之间。