为什么《星际穿越》在这届奥斯卡如此受冷落?

均是技术类奖项提名,最佳影片、最佳导演、最佳男女主均未获得提名,是否科幻类影片在奥斯卡就很难获得青睐?

不是浪高就有用的,重要的是比例;不是浪大就能吓唬人的,重要的是交待位置关系。

《星际穿越》是好片,但捧成神作,就近乎于谄媚了。

诺兰是复杂叙事、烧脑剧情、悬念反转的高手,但对于奥斯卡要求的高大全级的选手而言,诺兰还是缺火候,以雷德利斯科特为例,虽然《法老与众神》口碑失利,但是斯科特还是给诺兰上了一堂《如何不用交叉剪辑让巨浪一巴掌拍死观众》的课——

上一组图是诺兰高大傻的巨浪,诺兰在自己不擅长的调度剪辑上表现出了粗糙,电影缺乏镜头来交待飞船、两名宇航员、记录仪和巨浪之间的位置和距离关系,观众也就因而不知道Brand去取记录仪的危险性。在之后的整个过程中,镜头在呆板的中景近景间切换,每个景别都是一个人物的单独画面,信息量极其不足,使得观众丧失了感同身受的紧迫感。

上一组图是诺兰高大傻的巨浪,诺兰在自己不擅长的调度剪辑上表现出了粗糙,电影缺乏镜头来交待飞船、两名宇航员、记录仪和巨浪之间的位置和距离关系,观众也就因而不知道Brand去取记录仪的危险性。在之后的整个过程中,镜头在呆板的中景近景间切换,每个景别都是一个人物的单独画面,信息量极其不足,使得观众丧失了感同身受的紧迫感。

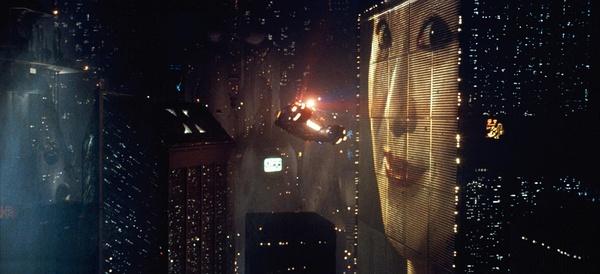

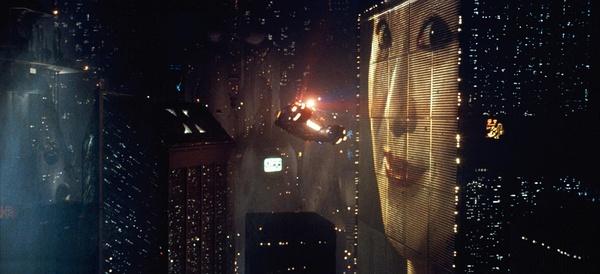

下一组图是老雷的浪,之所以选雷特利斯科特比较,因为《出埃及记》里的巨浪是神力引发,规模想必与黑洞潮汐引发的巨浪相当,而且老雷也有拿得出手的科幻巨作《异形》、《银翼杀手》,且两部都是2014年的作品。

因为没有看到全片,只找了几个镜头资料,但这就足以让我们想像一下了:

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

2.10日添加《黑暗骑士》在剪辑上的问题

回答下的讨论很激烈,也感谢诺兰的死忠影迷手下留情。

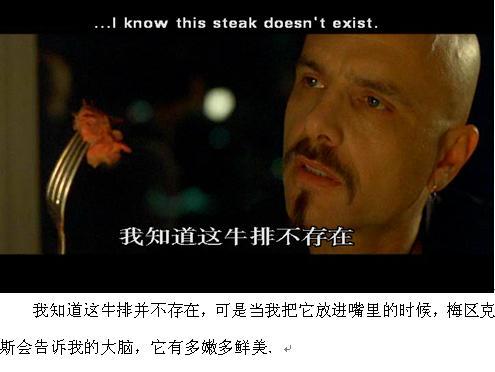

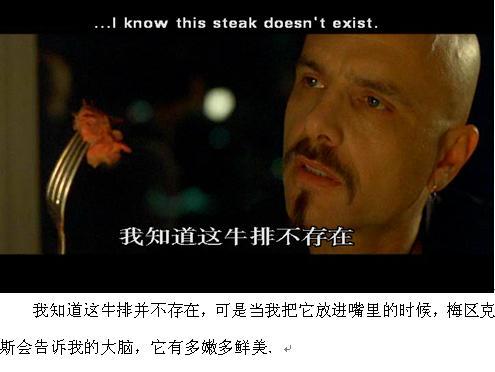

诺兰在剪辑上的硬伤是一直都有的,大家有兴趣可以看看专业影评人士Jim Emerson从剪辑的角度分析《黑暗骑士》在剪辑上的问题,这些问题的确会影响观众在观影时的情感投入,至少离奥斯卡的标准是有距离的,人家的评价可是“我认为《黑暗骑士》最明显缺点是它的镜头语言一片混乱,有时导致场面语无伦次。”

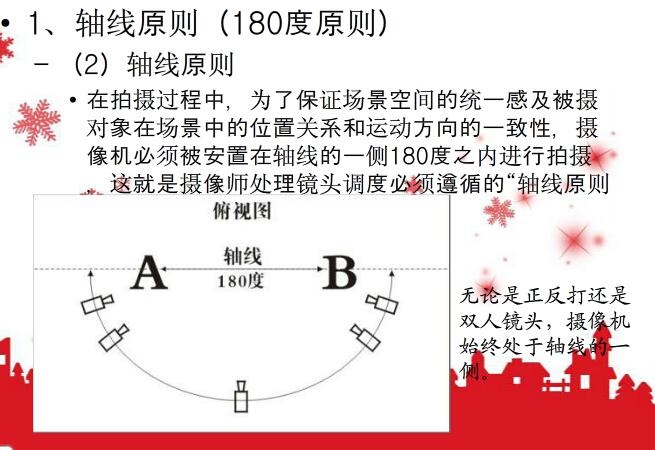

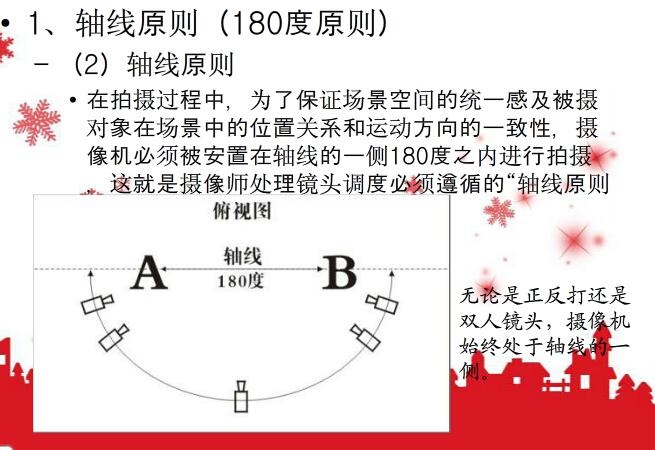

在看之前请大家自行脑补电影剪辑的基本原则(如空间连贯性、运动方向一致感、180度法则等)

没有翻译,我也是边看边猜,大家将就着看吧

从剪辑的角度分析《黑暗骑士》中的追车场景还是根据我可怜的听力,举一个短片中提到的例子吧:“

这是三个连续镜头,我们得到了两个信息:

这是三个连续镜头,我们得到了两个信息:

1. 后面汽车撞击的方向与驾驶员面对的方向是一致的,

2. 被撞击后,驾驶员和哈维反弹的方向又是一致的,所以,驾驶员和哈维的方向也是一致的

但另人困惑的是,汽车撞击的方向就是驾驶员面对的方向,都是从左向右,但哈维却是向左坐的。

如果物理力学法则是不能改变的,那唯一的解释就是诺兰违背了“180度法则”,两组机位位于轴线两侧

如果我们看一部动作戏,搞不清楚谁打谁,谁突然从哪里跳了出来,谁又跑到哪里去了,那么我们应该用慢镜头重看一遍,如果还是搞不清楚状况,毫无疑问,这部电影的剪辑出了问题。

如果我们看一部动作戏,搞不清楚谁打谁,谁突然从哪里跳了出来,谁又跑到哪里去了,那么我们应该用慢镜头重看一遍,如果还是搞不清楚状况,毫无疑问,这部电影的剪辑出了问题。

---------------------------------------------

2月26日增加

三、为什么科幻电影不被奥斯卡待见?

扯到《黑暗骑士》的跳轴上,真心是歪楼了,我想还是回到正题。

我注意到很多人都提到科幻电影不被奥斯卡待见这个观点,不知道大家有没想过,为什么会这样?

不光是电影,就算是科幻小说也同样如此,真实被科幻迷推崇的经典小说《基地》、《2001太空奥德赛》等等,基本不入主流文学的视野,而一旦有引起主流文学关注的科幻小说,如《发条橙》、《五号屠场》、《蝇王》、《1984》,评论界就刻意淡化了其科幻文学的身份,似乎脱离了科幻的科幻小说,才有文学价值,有意思的是,正宗的科幻迷也不认同这些作品。

每一种类型片都有它先天的优势和缺陷,虽然必然有部分影片可以超越类型的局限,但这种超越往往被这种类型片的忠实影迷而不屑,好比武侠片目前最受好评的《卧虎藏龙》,在我们这些从小受徐克风格的港片熏陶下的人看来,怪怪的。再如人物传记片、历史题材电影,这一类影片天生就容易有厚度,容易受奥斯卡的青睐。

让我们看看科幻片的优势和劣势:

优势:

1. 容易创作出不俗的主题,远的如《银翼杀手》、《2001太空漫游》,近的如《黑客帝国》、《盗梦空间》,科幻急剧扩大了电影的描写空间,也使得我们有可能大到对整个宇宙的描写、小到对人的意识的探求中,更生动也更深刻地表现主题。

2.容易提升电影技术的表现力,这个不光是电影特效,也包括电影语言的丰富,比如《银翼杀手》的冷峻的金属风格感,影响的不可只是后世科幻电影。

2.容易提升电影技术的表现力,这个不光是电影特效,也包括电影语言的丰富,比如《银翼杀手》的冷峻的金属风格感,影响的不可只是后世科幻电影。

劣势:

劣势:

1. 非主流的价值观:由于科幻设定的原因,科幻电影的价值观从整体上看,更加黑暗和负能量,特别是一些标准的硬核科幻题材。你想,在《银翼杀手》和《甘地》的正面对决中,奥斯卡评委的票自然很容易投向后者。

于是就有导演想在科幻类型和主流电影中寻找平衡,出现了一批像《ET》,《阿凡达》这样披着科幻外衣的传统主流电影,这种对主流电影的妥协仅仅保证了其类型特色,大大增强了普遍影迷的观感,但毕竟放弃对了世界和人性的深度思考,损害了科幻本身的价值。他们是离奥斯卡最近的科幻电影,但也只是提名而已。

有深度的科幻电影不符合奥奖的价值观,主流化的科幻电影又必然损害类型片的内核,这就是科幻电影始终离奥斯卡奖一步之遥的原因。

2011年,风行网和《电影世界》联合评审团评选出“影史最伟大科幻片TOP50”,排名靠前的都是黑电影,《2001太空漫游》以满分10分的成绩排名第一,刷新影史票房纪录的《阿凡达》排在第23名。

2011年,风行网和《电影世界》联合评审团评选出“影史最伟大科幻片TOP50”,排名靠前的都是黑电影,《2001太空漫游》以满分10分的成绩排名第一,刷新影史票房纪录的《阿凡达》排在第23名。

四、《星际穿越》被奥斯卡冷落不是评委的偏见

在这个基础上再分析《星际穿越》。

从主题上来说,用爱去拯救世界,实在是离科幻性太远了,回到了ET的30年前,比起《盗梦空间》对记忆意识和人的探讨,实在是不可同日而语。

从电影技术的表现力上讲,电影有一些亮点,一类是与电影艺术有关的,比如星舰的对接,还有诺兰最擅长的交叉剪辑,另一类就值得商榷了,比如对黑洞形态的模拟,比如太空旅行的真实感,这是科幻迷们津津乐道的,但我们必须清楚,这些与电影无关,所以,我们可以从科学角度赞赏这种“硬科幻”,也可以从电影的角度、同时也是科幻电影的角度远离这种“硬科幻”。

《星际穿越》是科幻电影向主流电影妥协的结果,妥协之后,为了增加科幻色彩,导演又附加了很多科学的元素,但科学不是科幻,科幻是一种艺术形式,不管是科幻小说,还是科幻电影,都有自身的艺术规律,而不是把黑洞拍得更像黑洞。

我们可以善意的讲,《星际穿越》是诺兰的个人情趣,也是他的硬科幻情结,我们也可以恶意的猜测,《星际穿越》不被奥奖评奖喜欢,或者是诺兰电影硬伤的集中爆发,但站在普遍观众的立场上看,这不算是一部多么成功的电影,站在科幻电影迷的立场上看,也不算是一部好的科幻电影。

这只是一部在科幻人生观与电影价值观之间不断犹豫,最后选择了科学世界观的电影,《星际穿越》最大的价值是从视觉上尽可能真实和有震撼力的再现了黑洞、引力、时间、星际旅行、宇宙飞船等基本科幻道具。所以,这是一部最接近科学,又最远离科幻的货真价实的商业电影。

感谢诺兰让我们丢掉了3D眼镜,所以我们只需要带上眼睛看电影就行了,顶多再准备几滴眼泪,千万别太上心。如果你真心觉得这是一部脑洞大开的电影,那只能说明你的大脑离眼睛太近了。

看完一遍之后,我带我一年级的儿子又看了一遍,我希望能让他能从视觉上感受宇宙的博大,时间与空间的奇妙,仅此而已。

个人文章专辑见微信公众号“人神共奋”以及个人微博号“人神共奋的李刚”