家庭篇(八)母与子:徘徊在恐惧与愧疚之间

凯风自南,吹彼棘心。棘心夭夭,母氏劬劳。 凯风自南,吹彼棘薪。母氏圣善,我无令人。 爰有寒泉,在浚之下。有子七人,母氏劳苦。 睍睆黄鸟,载好其音。有子七人,莫慰母心。[1]母子关系体现了中国文化最深层的希翼与恐惧,也是四组亲子关系类型中(父子、母子、父女、母女)最重要和最关键的。我探究的亲子关系,不仅囊括现实生活中的实际现象,更是历史文化建构与集体想象,它脱离了具体个人的人生轨迹,昭示的是群体意识的特质与变迁。

在探讨母子关系之前,必须确定一些基本前提:

一、中国传统上——甚至直到今天——仍是一个男权社会,同时在很大程度上也是一个父权社会;

二、文化建构并非对现实世界的单纯摹写与映射,而是掺杂了建构者自身的认知路径、心理活动与不可言说的欲望想象;

三、群体意识与社会规范最终决定了哪些文化建构会被筛选、被彰显、被留存,反之哪些建构会被压抑、被排斥、被遗忘。毕竟,

我们是某一特定文化里的平民,终生所受的训练都是让我们去理解和信仰它的意识形态;即便我们已经意识到,它的社会现象呈现了构成特性和人为特性,也该认为它是“理所当然”的,只可能有最浮面的变动。[2] 回顾历史,我们发现一个非常有趣的现象:中国家庭亲子关系的文化建构,绝大部分工作是由子女主导进行的,也就是说是由子女来反复回忆、探究、塑造与父母之间的亲缘关系,由子女来发声,由子女来书写。在历史上我们很少看到站在父母的角度去审视或描述与子女之间的关系,除了少数白发人送黑发人的悼亡文,中国父母在亲子关系的构建过程中神秘地消隐了,把发言权拱手让给了子女,父母成为某种程度上的“失语者”,成为被描摹塑造的客体。如果说母亲作为女性被男权社会剥夺了发言权,那父亲为什么也没有留下大量文字去描述自己的孩子,特别是儿子?

部分原因在于,囿于严父慈母的刻板印象中,传统文化不鼓励甚至反对父亲与孩子建立密切的情感联系,《礼记·表记》中讲“父之亲子也,亲贤而下无能”,父亲承担了子女社会化的重担,父子关系被迫排除个人情感因素,而是遵从于家庭之外的社会标准与规范。曾经有这样一个传说:穆斯林大军征服了埃及的亚历山大港,将收藏有众多古代文献的大图书馆付之一炬,理由是如果图书馆里面的书籍与《古兰经》相符,那它就没有必要存在;如果与《古兰经》不符,那它就不应该存在。同样道理,父亲与儿子之间的关系如果符合传统规范,那就没有必要表达;如果不符合,也就不应该表达,即便表达出来也无法得到社会认可与传播。强大的传统规范从身心内外都限制或者说扼杀了父亲角色表达的多样性可能,父亲变成了父权社会的奴隶,一个个鲜活的个人消失了,他被封住了嘴巴、捆住了手脚,化身为祠堂墙上正襟危坐、不苟言笑的祖宗遗像。

既然父母不能表达,那他们的形象塑造就只能交由子女去完成,这其中母亲的形象要远远大于父亲。古人也明白“母亲而不尊,父尊而不亲”,当一代新人成长起来之后,必然要压倒自己的父亲,夺取权力与资源。在崇尚强者为王的少数民族中有无数这样的例证:

乌桓者,本东胡也。……俗与匈奴多同,其异者,怒则杀父兄.而终不害其母。[3]这种人类内心深处潜藏的“俄狄浦斯情结”在汉人儒家文化中被视为大逆不道的夷狄之风,弑父者要饱受天下恶名。西晋时,阮籍曾发表了一段名言:

有司言有子杀母者,籍日:“嘻,杀父乃可,至杀母乎?”坐者怪其失言。帝曰:“杀父,天下之极恶,而以为可乎?”籍曰:“禽兽知母而不知父,杀父,禽兽之类也;杀母,禽兽之不若。”众乃悦服。[4]如何对待父亲,成为我们这个民族至今难以迈过的心理关卡,我们既无法克制内心战胜压倒父亲的原始欲望,又被内化了的儒家道德规范所牵绊束缚,“俄狄浦斯情结”与儒家父权文化之间的矛盾冲突,构成了集体意识中蕴含的巨大张力与痛苦。在中国传统乃至今天的诸多故事、传说、戏剧等文本中,仍能清晰感受到这种张力和痛苦,尽管是以种种变形了的形态来表现。其中最重要的一种变形,就是中国历史上经常出现的“孤儿寡母”形象,孔子、孟子、陶渊明、欧阳修、范仲淹、岳飞、成吉思汗、海瑞,一长串的历史名人都自幼丧父,被母亲抚养长大。父亲明智地没有登场,但贫穷、歧视、寒冷等严酷的自然环境和社会环境代替了父亲成为了孩子将要斗争和战胜的对象,这样既能满足内心深处的“弑父情结”,同时又不必承担直接“弑父”所带来的巨大的道德与心理负担。传统文化的“孤儿寡母”形象盛行,并积淀在集体意识深处,演化为一种“无父文化”,孩子将父亲转换为外界象征物,粉碎障碍、伸张自我、获得权力的过程就是“弑父故事”的明显隐喻。

在中国子女的亲缘关系建构中,父亲大部分时间处于一个“缺席”的状态,孩子们更多追忆、留恋与母亲之间的关系。在世界各民族的文化中,母亲都是非常重要的象征符号,往往和大地、繁衍、抚育等意向紧密相连。正如前文所引的《诗经·凯风》,“圣善”与“劳苦”两大特质构成了中国“母亲”形象的历史基调。很多学者明确指出的,这种特定的“母亲”形象只是历史上父权社会的欲望投射与文化建构,完全覆盖和遮蔽了作为独立个体的母亲的真实个性。

在历史叙事里,(母亲)她只是承载父权文化、没有主体地位的一个抽象符号。[5]制度化的母性要求女性具有母亲的“本能”而不具有智慧,要求她们无私而不是自我实现,要求她们建立同他人的关系而不是创建自我。[6]对于女性而言,母亲身份可能是其主体身份的最重要的甚至唯一的身份。同时,这种规则也在不断的建构过程中被内化为对具有“母亲”身份的女性价值的评价标准,在这种评价体系中,女性的“母性”被放大,而“人性”则被限制。[7]直到今天,每当谈及母亲,中国的电影、电视、文学等精神产品还在不断延续和强化父权社会对母亲的刻板印象:勤劳善良、无私奉献、持家有方、贤良淑德,等等。这种刻板印象特别受到男性作家的欢迎,在儿子眼中,圣善与劳苦是母亲不变的本色,母亲是作为满足男性作者自身欲望需求的客体而出现的,更多是一种文化符号。但是在女儿眼中,母亲的形象就完全不同了。随着近代女性作家群体的崛起,女性开始在公共领域有了发言权,她们不再简单按照男权社会的台词脚本去照本宣科,而是运用女性的敏感揭示了儿子眼中无法察觉的“母亲”的另一面。

大部分的男性作家的文本中,传统母亲形象的母爱、奉献、牺牲等品质又一次成为母亲角色的主要特点,家庭角色的母亲形象在此成为被赞颂的女性身份,理想化、神圣化的母亲形象成为主流;另一方面,在很多女性作家的笔下,反母性的、超越性别的母亲形象也开始大量出现。[8]张爱玲、萧红、王安忆、残雪等具有强烈自觉意识的女性作家笔下,彻底消除了男权主义社会几千年来附加于“母亲”之上的神圣形象,揭示了男权社会中母亲作为“第二性”被压迫以致完全扭曲的悲惨命运。在这些女性主义作家笔下,几乎所有被男权社会歌颂的“母性”特质都被剥去面纱,露出血淋淋的真相。

比如萧红《生死场》中充满自然主义风格、毫无美感的生育过程:

光着身子的女人,像一条鱼似的,她趴在那里。……受罪的女人,身边若有洞,她将跳进去!身边若有毒药,她将吞下去。她仇视着一切,窗台要被她踢翻。她愿意把自己的腿弄断,宛如进了蒸笼,全身被热力所撕碎呀!……这边孩子落产了,孩子当时就死去!用人拖着产妇站起来,立刻孩子掉在炕上,像投进一块什么东西在炕上响着。女人横在血光中,用肉体来浸着血。[9]比如张爱玲《金锁记》中有着病态报复心理的母亲:

曹七巧以“疯子的机智和审慎”用“像剃刀片” 一样的语言, 无情地折磨自己的孩子,使儿子变成废物,女儿婚姻破灭,儿媳上吊自杀,“三十年来她戴着黄金的枷。她用那沉重的枷角劈杀了几个人,没死的也送了半条命。”[10]再比如陈染《无处告别》中母亲那针芒在背的窥视目光:

黛二小姐的屋门上有一块很大的玻璃,她平时总是把玻璃用窗帘遮挡住,她很不习惯自己在房间里的活动——譬如沉思默想、读书、走来走去、追忆或幻想——被外边察看窥视。每当她和母亲闹翻了互相怨恨的时候,黛二小姐总觉得母亲会隔着门窗从窗帘的边边沿沿的缝隙处察看她。这时,她便感到一双女人的由爱转变成恨的眼睛在她的房间里扫来扫去。[11]近代女性主义作家开始反思男权社会创造的“母性神话”,着力挖掘“母亲”的真实人性。如果说所谓的“人性”就是“神性加魔性”,那母亲既有生产、抚育的“神性”,也有控制、吞噬的“魔性”,只不过这种“魔性”长期被传统文化在潜意识中所排斥压制。正如荣格所讲:

在负面上,母亲原型代表着一切阴暗、隐密、不可告人的事物。她是深渊、她是死界。她吞噬、引诱、毒杀,既使人万分恐惧又像命运一般无可逃避。[12]对于原始信仰中“地母”的黑暗一面,女儿要比儿子有着更为清晰的认识。性别限制了男人的想象力,在男权社会压迫下,母女关系与母子关系截然不同:

母亲对生下一个女人感到气恼,带着这种模糊的诅咒接受女儿:“你将是女人。”她希望通过把她视做分身的人变成一个高级造物,补偿自己的低下;她也趋于把令自己受苦的缺陷强加到女儿身上。[13]母亲与女儿,她们互相在对方身上看到了自己,仅仅这一点就足以使他们一生都纠缠在悲悯与憎恨之中,而这所有的悲惨、痛苦、扭曲,根源就在于女性始终是男权社会中的“他者”,她不仅被束缚了、被贬低了、被排斥了,更被代表了、被阐释了、被定义了,她自身人格的主体性很难建立,即便建立起来也在不断遭受打击。母亲和女儿互相在对方身上看到了作为女性即将遭受或者已经遭受的悲惨命运,弥漫在母女之间的是无能为力的悲悯,是新陈代谢的落寞,是重蹈覆辙的焦急,是与汝皆亡的嫉恨。

男权社会促使母亲以完全不同的眼光注视着自己的儿子,《第二性》写道:

许多女人希望有儿子。……儿子会成为领袖、引导者、士兵、创造者;他会把自己的意志强加在世界上,他的母亲将分享他的不朽;她没有建成的房子,她没有开拓的地方,她没有读过的书籍,他都会给她。通过他,她将拥有世界。儿子就是母亲一直在渴求获得的“社会阴茎”。通过与儿子完全融为一体,母亲拥有了某种以前从未拥有的东西,她进入了以前一直被拒绝进入的世界,她长久以来的某种“社会缺陷”被补完了,she finally to be a man(人/男人)。母亲从潜意识中拒绝与儿子分离,这种分离意味着从自身剥除某些部分,重新回到原初的“不完整”的状态,“没有他,她将丧失世界”。

儿子们容易摆脱棍棒交加的父亲,却难以拒绝泪眼婆娑的母亲。傅雷在《论张爱玲的小说》中有句发人深省的名言:“爱情在一个人身上不得满足,便需要三四个人的幸福与其生命来抵偿。”[14]低质量的中国婚姻,迫使无爱的女人把情欲的释放投射到儿子身上,把他们变作荣格笔下的“死亡新郎”:

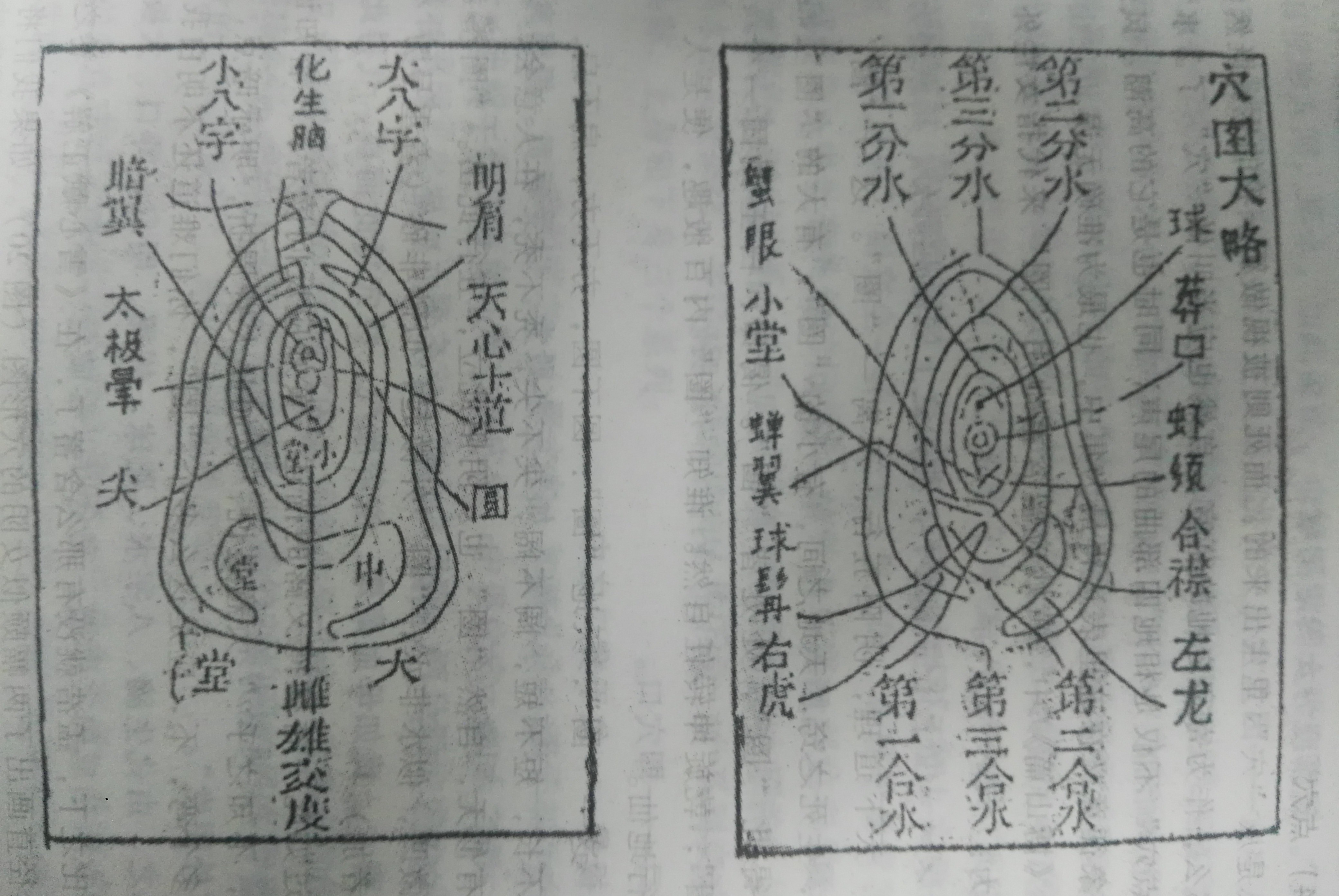

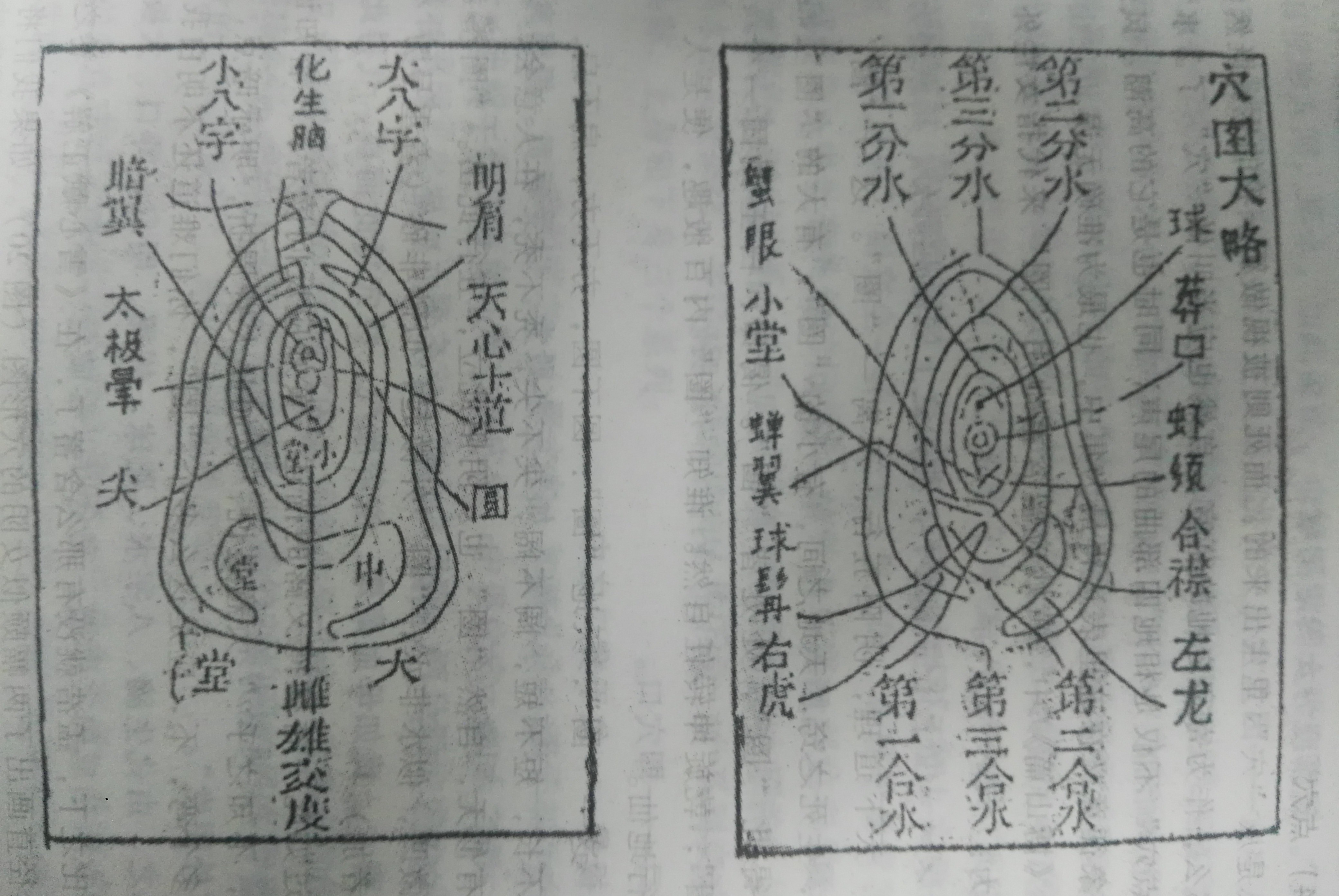

他们在青春年少时夭折,因为他们没有自己的生活,仅仅是母亲树上迅速凋落的花朵。他们的活力和生命的意义都始于母神,也终于母神。[15]从生到死,中国男人都被母亲所怀抱。大地母亲的产门是生生不息的轮回关键,“谷神不死,是谓玄牝。玄牝之门,是谓天地根”[16],古代堪舆术勘察阴宅的关键一步——“点穴”,意义也非常直白。堪舆大家孟浩在《雪心赋正解》中曾描绘了两幅神似女阴的穴形图:

图1 穴形图[17]

儿子们来自于子宫,又渴望回到子宫。面对某些具有强大控制性和侵入性的母亲,儿子不得不在乱伦的恐惧和背叛的愧疚之间徘徊。

儿子们来自于子宫,又渴望回到子宫。面对某些具有强大控制性和侵入性的母亲,儿子不得不在乱伦的恐惧和背叛的愧疚之间徘徊。

如果妈妈一味的向前倾,一味的没有边界的靠近她的儿子的话,那儿子就只能够发展出自己的办法来避免跟妈妈乱伦。比如一个现在也非常普遍的问题,就是有很多小男孩特别的肥胖。这实际上是在告诉妈妈说你已经靠我太近了,因为脂肪是一个消除自己的性别特征的东西,同时它也相当于一个厚厚的垫子。意思就是妈妈如果你没有办法保持跟我的距离的话,那我就长一身肥肉来保护我们之间的关系,使我们之间不要发生古希腊悲剧。[18]母亲的精神控制使儿子无从培育自身的主体性,只能成为母树上永远不能瓜熟蒂落的果实。妈宝男们萦绕在潜意识深处的乱伦恐惧,容易演化为外在的一种极端性的“道德洁癖”,以此来压制、清除自身内心对于“污秽”、“肮脏”的深刻忧虑。明代名臣海瑞的母亲和孟子母亲一样也是青年守寡,和年幼的儿子相依为命,居住在帝国偏远的边疆——海南岛。年幼时期的海瑞“有戏谑”,海母“必严词正色诲之”,在这样的严酷教育下,海瑞终于成长为教科书一般的儒学楷模。海瑞的道德洁癖不仅表现在为官操守上,“卒时,佥都御史王用汲入视,葛帏敝籝,有寒士所不堪者”[19],也表现在家庭关系上:

海忠介有五岁女,方啖饵。忠介问饵从谁与。女答曰:僮某。忠介怒曰:“女子岂容漫受僮饵?非吾女也,能即饿死,方称吾女。”此女即涕泣不饮啖。家人百计进食,卒拒之,七日而死。[20]尽管这段记载真实性有争议,但海瑞一生共娶三妻两妾,皆无一善终却是时人共知,并成为政敌攻讦的焦点。在史书的某些只言片语中,我们发现海瑞一生中实际上只有一个女人,那就是他的母亲:

总督胡宗宪尝语人曰:“昨闻海令为母寿,市肉二斤矣。”[21]海瑞成为千古名臣,不禁让人慨叹中国传统文化的吊诡。海瑞具有传统文化宣扬倡导的几乎所有理想人格:孤儿寡母、自幼贫寒、饱读诗书、刚正不阿、清廉为官、不徇私情、忠贞为国,但就是这样千年未遇的儒家模板,却成为时人眼中的“怪物”,成为皇帝委婉指定的官场“吉祥物”:“(海瑞)虽当局任事,恐非所长,而用以镇雅俗、励颓风,未为无补。”[22]海瑞一生,充分说明了中国传统理想的不可行,如果几千年来只有具有极端人格的精神病人才能完美符合中国文化的道德人设,那么这种文化和道德理想终将无可避免沦为虚伪、空乏和做作。

中国人的人格不健全,一部分来自于父权的显性压迫,还有更大一部分来自于母权的隐形控制,二者共同造就了武志红笔下的“巨婴国”。特别是中国的男人,和母亲纠缠不清的捆绑束缚严重影响了男人与其他女性正常关系的建立。传统的孝道文化给了病态母子关系以充分的理由去不断延续,儿子们要么把妻子变成第二个母亲,彻底投向“新母”的怀抱;要么背负着背叛母亲的愧疚,在与妻子建立的亲密关系中若即若离、游移不定,甚至恼羞成怒,恶语相向。

对母亲的复杂心理,最终融汇上升为民族集体意识。专制权力借用了这种心理意向,塑造了祖国、XXX等“母性”形象,并通过公共舆论和媒体大力宣扬,为专制权力蒙上了一层含情脉脉的温情面纱,以一种家长制的叙事口吻强调自身权力的合法性,遮盖政治权力赤裸裸的压迫与剥削。这种家长制虽然关键时刻会显露父权制的严酷本色,但在平时却伪装成母亲的温柔形象。国家正是通过不间断的集体心理暗示,构建了家-国同构的忠诚与服从。

国家的“身影”通常并不可见,它必须以人格化的形式才能见到,以象征化的方式被认可,以想象的手法被接受。春晚使观众在欢乐和愉悦的同时,主动地接受了温和的国民教育和潜移默化的意识形态灌输,独立的个人被整合到仪式当中,并在这样的情境里回忆或再现过去,集体记忆通过社会活动而被强调,人们也因此而聚合,增加了向心力和凝聚力,巩固了“想象的共同体”。[23]

[1] 《诗经·凯风》。

[2] 劳拉·斯·蒙福德:《午后爱情与意识形态——肥皂剧、女性及电视剧种》,中央编译出版社2000年版,第15页。

[3] 杜佑《通典》卷一九六《边防十二》。

[4] 《晋书·阮籍传》。

[5] 何金梅:《古代叙事中母亲形象的文化解读》,《玉林师范学院学报(哲学社会科学)》2006年第2期。

[6] 【美】亚德里安·里奇:《生于女性:经历与制度化的母性》,转引自何金梅:《当前影视作品中母亲形象的性别意识形态建构》,《西南交通大学学报(社会科学版)》2009年6月。

[7] 何金梅:《当前影视作品中母亲形象的性别意识形态建构》,《西南交通大学学报(社会科学版)》2009年6月。

[8] 何金梅:《母亲形象与新中国的性别文化建构——从文学社会学的角度考察》,《绍兴文理学院学报》2010年第4期。

[9] 萧红:《生死场》,哈尔滨出版社1991年版。

[10] 杨虹伟:《女性神话的反叛——浅析张爱玲小说中的女性形象》,《学术界》1995年第六期。

[11] 陈染:《无处告别》,江苏文艺出版社2005年版。

[12] 【美】杨瑞:《〈聊斋志异〉中的母亲原型》,《文史哲》1997年第1期。

[13] 【法】西蒙娜·德·波伏瓦:《第二性》Ⅱ,郑克鲁译,上海译文出版社2011年版,第347、349页。

[14] 迅雨(傅雷):《论张爱玲的小说》。

[15] 【美】杨瑞:《〈聊斋志异〉中的母亲原型》,《文史哲》1997年第1期。

[16] 《老子》第六章。

[17] 高有谦:《中国风水文化》,团结出版社2004年版,第43页。

[18]https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MzYzNzk1OQ==&mid=2651617944&idx=1&sn=499c9f9d76602ea62262a68d27108b84&chksm=840bb930b37c3026f1aecc9446ca55e61eca38e9184ab53d5a39cbd364ab12880af354605130&scene=38#wechat_redirect。

[19] 《明史·海瑞传》。

[20] 姚士麟:《见只编》,《丛书集成新编》第119册,台湾新文丰出版公司影印版(未署出版年月),第646-647页。

[21] 《明史·海瑞传》。

[22] 【美】黄仁宇:《万历十五年》,中华书局2006年版,第5章。

[23] 马岚:《欢娱的臣服——春晚展演中的民族国家形象建构》,《北方民族大学学报(哲学社会科学版)》2012年第2期。