是否应该在降低《刑法》中对未成年人年龄的定义?

现在的小孩越来越早熟,未成年人犯罪率也明显升高,但是由于刑法中对未成年人的保护,很多犯了罪甚至杀了人的未成年人都没有得到对等的判处,使受害人家庭无法得到安抚。如此以往甚至有助长未成年人犯罪的趋势。是不是应该在面对这件事的时候,降低对未成年年龄的定义,比如年满15就不能按未成年人对待?

首先 近年来我国未成年人犯罪在犯罪中的所占比重是逐年下降的 如果有人写的论文说是上升 那恐怕只是强行上升 找个噱头写一写

未成年人犯罪率强行升高

长的看上去越来越成熟和心理成熟不能相同而言

未成年除了身体发育,心理成熟也不能规避

犯罪多为心理不健康导致

个人看法 不懂法律

心智未成年,身体早熟了,我认为还是个孩子。不能再降低了

我觉得,就不应该针对年龄。而应该针对犯罪的恶劣程度。主观意识强烈,对社会造成的恐慌。

现阶段仍不应该。

将容易引起歧义的写在前头:

1、我只是主张该问题不能直接以刑法降刑责年龄的方式解决,而不是主张该问题不解决。

2、我认同并支持相关机构的建立,实现对这些未成年人以非刑罚的方式惩罚,而不是任由其自在逍遥;我认同并支持社会组织介入,对受害者及其近亲属进行心理治疗,而不是一直忽视这一群体的特殊需要。相关解决方法列在第(二)点的最后一小点。

3、我只是主张现阶段还不是降刑责年龄的最佳时期,而不是主张以后无论社会怎么发展都不应修改刑责年龄。

4、在最近这些新闻前,这个回答可能让人觉得有些无情,是在庇护施暴的未成年人。但我只是想客观分析直接降年龄会暴露出来的弊端,以及提出不降年龄,但能达到同样效果的解决方法。

首先明确先行刑法的规定(第17条):未满14周岁的所有行为都不用负刑责;已满14周岁未满16周岁的对8种严重罪行负刑责;已满16周岁的需要对所有罪行负责。所以8种严重罪行的入罪门槛是14周岁;所有罪行的入罪门槛是16周岁,而非18周岁。

鉴于许多人提出将14周岁下调到12周岁,本文以此为背景作出回答。

(一)先说点别的

前几年听了一场讲座,那时正好朋友圈都在疯转人贩子死刑,于是有一个同学问“为什么人贩子不能直接死刑”,那个学者说到“你是不是还没学刑法?”

死刑能够起到震慑作用,所以很多人贩子就不敢犯罪,这是我们大众的逻辑。但立法者除此之外还需要思考的是,如果有人就是无视这一震慑作用去拐孩子了,直接死刑这样的规定会带来什么影响?

为什么缉毒警察牺牲率高,因为许多毒品犯罪抓到就是死刑,罪犯在和警察对峙的时候不会有“算了不对抗了,我态度好点还能减刑”的态度,而是“我不反抗也是死,我反抗也是死,那我不如往死里拼一拼说不定还能逃走”。这样的逻辑同样适用于人贩子这一问题。假如直接死刑,孩子不幸落入人贩子手中,死伤率会大大升高,因为不杀孩子也是死,杀了孩子也是死,你永远不知道只有死路一条的人会作出什么事情来。

举这个例子是想说明,很多时候我们看法律的规定只看到一个侧面,就开始批判啊这不行啊那不对,但作为立法者,他聚焦的并不只有这个侧面。可能当你和立法者一样全面观察后,你会明白现行规定的确是最好的选择。

(二)回到未成年人的刑责年龄这个问题

网络上关于降低刑责年龄的呼声日益强烈,但是理由似乎只有一个:现在的孩子跟十几年前不能比了,十几岁的孩子都超成熟了。理由的单一让人有理由相信,许多提议者对这个问题也只看到一个侧面。

如下所列,为现阶段尚不能降低刑责年龄可能需要考虑的问题,仅为个人观点。

· 其他国家的刑责年龄都比较低,所以我们就要降吗?

不同国家的法律可以参考,但往往难以直接照搬。怎么不说美国持枪、越南代孕、英国同性婚、瑞士安乐死、阿拉伯一夫四妻呢?其他国家有规定,不等于规定的就是对的,即使规定得非常正确,不代表就适用于中国。

· 未成年人的发展状况究竟如何?

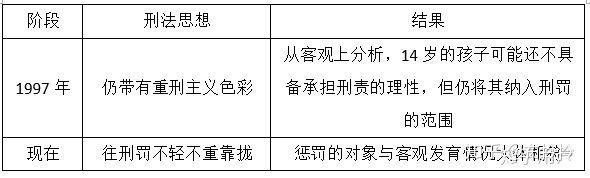

许多人说现在的孩子相较97年制定刑法典时的孩子,肯定已经更加成熟,年龄理应下调,但忽略了一个背景:97年刑法虽然相较79年刑法已有显著进步,但从79年刑法刚刚脱离出来的97年刑法,难免仍带有重刑主义色彩。

简单表述即:如果认为97年刑法的打击范围刚刚好,那么随着社会发展,现行刑法的打击范围变窄;如果认为97年刑法的打击范围略宽,那么随着社会发展,现行刑法的打击范围可能刚刚好。网络发声者大多持第一种观点,但现实情况可能是第二种观点。

至于未成年人的发展状况如何,应用客观数据说话,而不能简单拿两个年份进行对比。新闻上经常报道的校园暴力等事件,可能让人觉得这一问题非常突出,但新闻本身报道的就是非生活常态的事件,所以不能简单以新闻报道得多,等同于该情况非常紧迫突出。

我没有调查过这一数据,相信很多提议者也未调查过。为什么《物权法》中关于土地的规定被屡屡称赞?据说该规定花了13年的时间调查。所以很可能立法者调查出的数据显示,现实情况中未成年的整体发育情况,并不如许多提议者所说那般早熟。

· 需要惩罚的未成年人多还是需要保护的未成年人多?

举个例子,现行刑法规定,强奸幼女(不满14周岁)的,应该加重处罚。如果刑法统一将未成年人的年龄降到12岁,是的,很多人期待的高大威猛无恶不作的12、13岁的孩子终于可以负刑责了,但另一方面,强奸12和13岁的幼女,也不再需要加重处罚了。

又有人说,我只是呼吁降低刑责年龄呀,没让降低被强奸的幼女的年龄呀。那么,只降低刑责年龄,不降低被强奸的幼女的年龄,可行吗?

不可行。

许多人说这样分析问题简单粗暴,一刀切,不考虑实际情况。呼吁降低刑责年龄罪突出的理由就是12、13岁的孩子已经长大了,很成熟了,知道自己在做什么了,也即这些人认为,12、13岁的孩子客观上已达到小大人的标准,既然已经达到,在强奸罪的受害对象这方面,为什么要予以特殊保护?

另外,两个问题需要采取统一标准的原因在于,立法时需要遵循“社会一般人”原则,即根据社会的发展情况,确定出各个群体各方面的水平是怎样的,再对其规定特定的权利义务。你是认为12岁的孩子够大了,才对其施加刑罚,那就不能在他们暴露在危险时说着,不不不他们还小他们什么都不懂。否则,判断孩子的成熟程度的标准根本不是客观的发育水平,而是立法者主观上想惩罚还是想保护。

如果这样还不能理解,还觉得这样荒唐,借用某一问答下的评论:认为两个年龄可以不一样的人,就是双标。这边呼吁降刑责年龄,那边又呼吁影视作品要分级;这边呼吁对未成年人苛以刑罚,那边又对强奸幼女的行为咬牙切齿;这边说着孩子够大啦够大啦,那边因为孩子玩游戏充钱又去找腾讯协商退钱。可以理解这是社会一般人最朴素的法感情,想要惩罚那些无恶不作的孩子,又心疼那些被恶魔蹂躏的孩子,这样惩恶扬善的心理某种程度上值得肯定。但是立法应该客观分析,而不是让主观感情占据上风。否则,我觉得所有的犯罪行为都罪大恶极,都希望他们现场暴毙,那所有刑罚都只规定死刑得了。

· 各方面是否已经做好应对降低未成年人年龄的准备?

未成年人的问题不仅关乎法律,更关乎社会方方面面。比如入学年龄,图书馆办理少儿读书证的年龄、捐献器官的年龄、成为合法劳动者的年龄、领取驾照的年龄等等等等。社会的许多方面采用的年龄划分标准,都难免有刑法采用的标准的影子,即分出14、16、18三个节点。但是社会其他方面都未显示出与客观发展情况脱轨,更多时候是这一标准与社会发展相处和谐,相得益彰。可见该年龄的划分标准有其科学之处,并非像许多人说的该年龄划分已经严重过时。

如果刑法站出来,说不,12岁的孩子已经够大了,我们应该改为12、16、18岁,这就像是在像全社会号召,看看你们的标准,差不多该改改了哈。如果真是这样,其他方面做好应对措施了吗?如果其他社会机制对这一调整还束手无策,刑法就盲目修改,会引发蝴蝶效应吗?举个简单的例子,许多城市的图书馆规定不满14岁的孩子可以办理少儿读书证,即可以借阅全部童书和部分成人书籍;而已满14周岁的孩子应办理正常的读书证,即无法再借阅童书,但可以借阅所有的成人书籍。12、13岁的孩子突然看不了童书了,并且可以借阅一些言词裸露的书籍,真的合适吗?

我知道这一观点肯定有很多批驳声音,说刑法你管你的惩罚犯罪,保障人权就行了,你管别的社会制度怎么样。但之所以会相互影响,是因为这些规定背后的标准都是孩子客观的发育水平。假若刑法真的降低刑责年龄,它肯定不会要求其他社会制度跟着修改,但你猜其他社会制度改不改?

为什么彭宇案之后这么多人连扶老奶奶过马路都不敢?为什么张扣扣律师的辩护词写得如此情理兼备,法官还是必须判死立即?为什么最近的风波可以印证蝴蝶效应?法律本来就是难以独善其身的,需要时刻谨记它的社会效果。

· 降低刑责年龄有其无法弥补的空白

我时常想起《杀戮的艰难》这本书中的一段描述,大意时,当罪犯被判处死刑时,我们会对受害人说,哎他死都死了,你也可以看开一点,然……后……就……没……然……后……了……

没有人去关心受害者的心灵受到多少创伤,没有机构借入去帮助他们走出来,我们这些旁观者只会觉得,死都死了,也算稍微解恨了。某种程度上,死刑的存在蒙蔽了我们的双眼,我们不会再积极地去思考,除了法律之外,社会应该做些什么,普通大众又可以做些什么。

同理,我们总是说着降低刑责年龄,可是为什么从来没人提议改善教育,提议完善少管所的功能,提议公益组织的建立呢?只是因为这些措施见效慢吗?只是因为刑法最解恨吗?

有许多人说可以并行不悖。是,理论上的确可行,但是现实生活中,刑法涉足的领域,社会组织往往呈现空白。即使真的并行不悖,提议者想法官怎么做?直接让孩子到监狱里去待着吗?

· 降低刑责后收监合适吗?

无论是监狱,还是少管所,在这一问题上区别不大。不知多少人听过这种说法:进去时是小偷小摸,出来已成江湖大盗。可能是玩笑话,但侧面反映出监狱的交叉感染问题:狱友不断交流可能触发战术升级。这是所有犯罪都会存在的问题,所以对关进监狱一事,是非常慎重的。现实中,只有罪行极其严重的人,才会被关进监狱。刑诉法也有相关规定,如在被交付执行前,剩余刑期不足三个月的,由看守所代为执行。这些,都是在避免交叉感染的出现。

所以,将一个未成年的孩子关进这种地方,真的合适吗?许多孩子施暴,可能是诸如网络游戏玩得多等原因,对暴力习以为常,认为暴力是正确的。收监之后,接触了暴力手段更加残暴的人,对一个心智尚未健全的孩子而言,在监狱中,是改造教育对他的影响大,还是狱友传输的战术影响大?

于是有人说,那就不要收监呀,建立别的机构,把他们关那。是的,这就是我的主张了。但不同在于,许多呼吁者认为,应该先用刑法定性为犯罪,再把他们塞进这些机构中,但我认为,可以跳过刑法将其定性为犯罪这一步,直抵终点。

我们想要的,是这些人受到惩罚,是受害者得到慰藉。但为了实现这一目标,除了降低刑责年龄之外,真的没有其他出路了吗?并不尽然。

建立相关机构来应对行为残暴但未够刑责年龄的未成年人的问题,让这些机构惩罚、教育、改造这些未成年人,其好处更加明显,而弊端又更加少。

第一,无须修改刑法,社会各机制不用作出相应调整,未成年人也无须被套上犯罪的帽子。

第二,能够应对修改刑法后无法解决的问题,如:无论刑法将犯罪年龄降到多少岁,都会有一些未达年龄标准但行为令人咋舌的孩子。降到10岁,那9岁的孩子为非作恶呢?降到8岁,那7岁的孩子罪大恶极呢?单纯的降低刑责年龄,并无法解决这一问题。但是无论刑责年龄定在多少岁,只要实施了不被社会所允许的行为,都强制这样的未成年人在相关机构中教育和改造,则可以更好地应对这一问题。

第三,许多仍需要受到保护和社会特殊优待的孩子,可以继续在社会的呵护下长大。强奸幼女加重处罚可以震慑一些想将魔爪伸向孩子的罪犯;公益机构诸如图书馆也可继续让未满14周岁的孩子借阅符合他们年龄阶段的童书。

第四,仍应有相关组织介入安抚受害者的心理问题,这是单纯凭借修律所无法弥补的空白。

(三)请相信立法者

看看那些为了通过法考焦虑的人吧,看看法考结束之后沸腾的热搜吧。一个法律人,要迈过法考这道坎,就已非常不容易。而一个法律人,要成为立法者,更是要经过数几十年的饱读诗书和研究社会。我承认法律应该受到社会的监督,也承认的确有一些法律规定得不合理,但绝大部分的规定,都是立法者深思熟虑的结果,他们真的不是一拍脑袋、一鼓作气、热血沸腾就草率立法的,可能有些规定看起来不够完美,但这大抵是衡量了诸多因素之后的最佳选择。

当然说到这,可能还是会有人说,立法者什么都不懂,制度规定得一点都不好,我法律什么都没学,想得都比你们周到。

那……那行吧。